|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So unentrinnbar die Liebe zur Poesie und ihren Meistern mich immer wieder mit alten Banden umstrickte – mehr zu Hause muß ich mich von klein auf, durch die Kunstwerke und Künstler im Hause meiner Großeltern Weber bezwungen, doch unter den Schöpfungen der bildenden Kunst und ihren Meistern befunden haben. Wäre das nicht der Fall gewesen, so würde ich mich selbst nicht verstehen, würde ich vor allem nicht begreifen, weshalb ich mich 1870, als ich mich entschloß, einem einträglichen Lebensberuf zugunsten einer rein geistigen Tätigkeit zu entsagen, nicht der Geschichte der Dichtkunst anstatt der Archäologie und Kunstgeschichte zugewandt habe.

Dementsprechend entfalteten sich auch in Dresden, nicht etwa nur pflichtgemäß, meine amtlichen und meine menschlichen Beziehungen zu den Meistern der bildenden Künste auf noch breiterer und farbigerer Grundlage als die zu den mitlebenden Dichtern.

Hatte ich mich schon während meines ersten längeren Aufenthalts in Rom hauptsächlich Malern und Bildhauern angeschlossen und hatte ich mich vollends in Düsseldorf, wo es selbstverständlich war, auf den Umgang mit malenden und meißelnden Künstlern eingestellt, so kam das jetzt meinem Verhältnis zur Dresdner Künstlerschaft, einschließlich der Baumeister, zugute. Ich habe mich zur Verwunderung mancher meiner Fachgenossen, die Künstlertum und Kunstwissenschaft ebenso für unverträgliche Gegensätze hielten, wie mein Freund, der Maler Karl Hoff es in seiner Schrift »Künstler und Kunstschreiber« getan hatte, mein ganzes Leben lang mit Baumeistern, Bildhauern und Malern besonders gut vertragen. Wie ich mich im politischen Leben niemals entschließen konnte, mich einer bestimmten Partei ein für allemal anzuschließen – ich war im Grunde meines Wesens wohl zu überzeugt davon, daß verschiedene Wege zum Ziele führen können –, so suchte ich auch auf dem Gebiete der Künste jeden Künstler aus seinem besonderen Wollen und jede Richtung aus ihrer Art heraus zu verstehen und mitzuempfinden; und ich tat das nicht etwa aus bewußter Überlegung, sondern aus eigenstem Antrieb heraus. Daß hierin eine Schwäche meines Wesens gefunden werden konnte, dessen war und bin ich mir voll bewußt. Aber ich konnte eben nicht anders.

Daß ich mich infolge dieser Schwäche, wenn sie eine ist, in Dresden zwischen zwei Stühle gesetzt hätte, kann ich aber nicht behaupten. Meine amtlichen Beziehungen zu den Dresdner Akademieprofessoren, insbesondere denen vom Akademischen Rat, und zu den Malern verschiedener Richtung, die in der Galeriekommission vertreten waren, spiegelten sich in meinem Verhältnis zu der gesamten, anfangs nur in der »Kunstgenossenschaft« gesammelten Dresdner Künstlerschaft wieder. Von Anfang an wurde ich in der Dresdner Kunstgenossenschaft aufgefordert, in ihrem Namen Festvorträge, Gelegenheitstischreden und -ansprachen in Prosa oder in Versen zu halten, ja zu ihrer Richter-Feier des Jahres 1890 hatte ich sogar ein ganzes Festspiel zu schreiben. Seit meiner Berufung in den Akademischen Rat wurde ich aber auch von diesem zur Veranstaltung der alljährlichen Kunstausstellungen hinzugezogen; 1889 war ich sogar Vorsitzender der Ausstellungskommission und hatte als solcher die Eröffnungsansprache vor dem König zu halten; aber auch später, nachdem die Dresdner Kunstausstellungen unter Kuehls Leitung seit 1897 einen neuen glänzenden Aufschwung genommen, gehörte ich noch oft genug den Ausstellungsausschüssen an; und daß ich 1899 im Rahmen der »Deutschen Kunstausstellung« die Cranach-Ausstellung, 1903 im Rahmen der »Sächsischen Kunstausstellung« die Ludwig-Richter-Ausstellung als meine eigensten Schöpfungen veranstaltete, brachte mich den Künstlern verschiedener Richtung immer wieder näher.

Als sich seit dem Ende der achtziger Jahre in der ganzen Kunstwelt die jungen Richtungen, da die alten ihnen Hindernisse in den Weg legten, sich von den alten Genossenschaften trennten und sich als » Sezessionen« zu jüngeren Vereinigungen zusammenfanden, nahmen diese natürlich meine lebhafte Teilnahme in Anspruch; denn selbstverständlich folgte aus meinem Mitempfinden mit jeder überzeugten und überzeugenden Richtung, daß ich für die Jungen eintrat, wenn die Alten sie nicht anerkennen wollten. Die Hauptvertreter der Dresdner Sezession bis zur Berufung von Kuehl waren Karl Bantzer, Paul Baum, Max Artur Stremel und Wilhelm Ritter, die mehr oder weniger auf das französische Freilicht schworen, aber auch Künstler wie Oskar Zwintscher, Georg Lührig, Karl Mediz und dessen Gattin Emilie Mediz-Pelikan, die ihre eigene Technik ihren eigenen, von der Phantasie befruchteten Eingebungen anpaßten. Von den namhaften Bildhauern stand namentlich Robert Diez auf der Seite der Jungen; aber auch einige meiner Fachgenossen, wie Seidlitz, Treu und Lehrs, traten lebhaft für sie ein; und Paul Schumann, der verständnisvolle Kunstwart des »Dresdner Anzeigers«, stellte sich ihr überzeugt und überzeugend zur Verfügung. Daß die junge Dresdner Sezession mich zu ihrem Ehrenmitglied ernannte, hinderte die Kunstgenossenschaft, mit der die Sezession sich vorübergehend wiedervereinigte, aber nicht, dasselbe zu tun; und dies hinderte wieder die einige Zeit darauf ins Leben gerufene Genossenschaft der » Zunft«, die hauptsächlich aus Baumeistern und Meistern des Kunstgewerbes damals jüngster Richtung bestand, nicht, mir die gleiche Ehre zu erweisen, die ich in jedem Falle in vollem Maße zu schätzen wußte.

An festlichen Veranstaltungen mit üppigen Mahlzeiten, wie sie damals üblich waren, mit rauschender oder zarter Musik und künstlerischen Darbietungen jeder, auch dichterischer Art fehlte es in allen diesen Kreisen der bildenden Künstler Dresdens natürlich nicht. Der Akademische Rat vereinigte sich nach jeder Sitzung zu freundschaftlich fröhlicher Tafelrunde, bei jedem besonderen Anlaß, wie den Auszeichnungen, die seine einzelnen Mitglieder erhielten, zu festlichen Mahlzeiten, bei denen es hoch herging; und weder in der Dresdner Kunstgenossenschaft noch in der Sezession noch in der »Zunft« fehlte es an Anlässen zu ähnlichen festlichen Zusammenkünften, die in der Kunstgenossenschaft durch die Eröffnung ihres neuen vornehmen Heims an der Albrechtstraße, die freilich erst 1908 stattfand, neue Weihe erhielten.

Die alte, erste Sezession veranstaltete ihre Feiern vorzugsweise im Freien. Einen Gipfelpunkt ihrer Veranstaltungen bildete das Maifest, das sie sich 1894 in Goppeln über dem Geberngrund unweit Dresdens gab. Der Geberngrund ist einer jener stillen, anmutigen Gründe, die am linken Elbufer von der unteren Abdachung des Erzgebirges ins Stromtal hinabführen. Von grünen Wiesenabhängen eingefaßt, die im Frühling von gelben Schlüsselblumen und blauen Veilchen durchwoben und von weißblühenden Kirschbäumen beschattet werden, öffnet er sich sanft dem Elbtal zu, dessen blaue Bergzüge jenseits des Flusses ihm einen feingestimmten Abschluß geben. Ein schmaler, plätschernder, hier und da von einer Mühle gehemmter Bach, der ihn durchfließt, hat es nicht allzu eilig, den großen Strom zu erreichen. Erlen und Pappeln ziehen sich hier und da an ihm entlang. Kleine Gehölze geben dem oberen Rande der Abhänge hier und da Halt und Umriß. Einladend schmiegt das Dorf Goppeln mit seinen festfreudigen Gaststätten sich oben dem linken Abhang an. Was das Fest von 1894, zu dem alle Mitglieder picknickartige Beisteuern mitgebracht hatten, an malerisch-bildlichen Darstellungen mit lebenden Menschen, an musikalischen Beiträgen und Festliedern, an freudigem Ernst und schlagendem Scherz aus seinem Schoße entstehen ließ, floß zu einem harmonischen, stimmungsvollen Ganzen zusammen, das jedem Teilnehmer unvergeßlich blieb. Das Bewußtsein, jugendlichem frischen Aufschwung der Kunst zu dienen, gab ihm Halt und Weihe. Die Feste der »Zunft«, die sich durch musterhafte »Gemütlichkeit« und meisterhafte Darbietungen auszeichneten, aber fanden in den geschlossenen behaglichen Räumen ihrer Zunftstube statt, in der von jedem neuen Mitglied, das auch einen kleinen Silberhammer, als Abzeichen an der Uhrkette zu tragen, empfing, ein Nagel in die Tür geschlagen wurde. Es war nach Wallots Zeit. Erlwein, Dülfer und Groß waren ihre hervorragendsten Träger.

Daß wir mit zahlreichen Künstlerfamilien einen freundschaftlichen Verkehr von Haus zu Haus unterhielten, ergab sich aus den Verhältnissen und den Sitten jener Jahre von selbst; doch suchten wir auch den Künstlerverkehr nach Möglichkeit auf geistes- und formenverwandte Familien zu beschränken. Die damaligen Gepflogenheiten gegenseitiger üppiger Bewirtung bei allen Zusammenkünften legten auch den Wohlhabenden natürliche Beschränkungen auf. Aber Maler-, Bildhauer- und Baumeisterfamilien bildeten auch während dieses ganzen Vierteljahrhunderts den Grundstock unseres geselligen Umgangs. Von den erst in diesen späteren Jahren in Dresden heimisch gewordenen Künstlerfamilien gehörten namentlich die des großen Baumeisters Paul Wallot (1841-1912) und des vielseitig, aber immer großzügig sehenden Landschaftsmalers Eugen Bracht (1842-1921), aus der freien Künstlerschaft aber namentlich Karl Mediz (geb. 1865), der besondere Mensch und Künstler und seine durch und durch malerisch empfindende, ihm und uns leider zu früh entrissene Gattin Emilie Mediz-Pelikan zu unserem Kreise.

Bei dem ausgedehnten Fremdenbesuch, den Dresden seinen Kunstschätzen, seinen Ausstellungen und seiner schönen Umgebung verdankte, fehlte es natürlich auch nie an auswärtigen Künstlern und Künstlerfamilien, die uns besuchten und freundliche Aufnahme in unserem Hause fanden. Von den Berliner Gelehrten besuchte Karl Ludwig Aegidi, solange er lebte, uns fast jedes Jahr; von den Berliner Künstlern kehrten Albert Hertel, der raumkünstlerisch wirksame Landschaftsmaler, Paul Meyerheim, der bekannte Sittenmaler, Max Kruse, der selbstempfindende Bildhauer, und mein Düsseldorfer Schüler Hugo Vogel mit ihren Frauen am öftesten bei uns ein; aus Leipzig, von dessen Gelehrten wir den großen Geschichtschreiber Karl Lamprecht bei jeder Gelegenheit willkommen heißen konnten, war Max Klinger, der tiefgründig bedeutsame Meister, über den damals noch niemand so absprechend zu urteilen wagte wie seine heutigen Verkleinerer, ein stets willkommener, aber doch seltener Gast unseres Hauses. Von der Stuttgarter Akademie gehörte vor allem Carlos Grethe, der die Hafen-, Küsten- und Hochseemalerei mit breitem neuen Leben erfüllte, mit seiner liebenswürdigen Gattin zu den nächsten Freunden unseres Hauses, wurde aber auch Graf Leopold von Kalckreuth, sooft er uns besuchte, freudig begrüßt. Unsere alten Düsseldorfer Freunde kamen selten nach Dresden; ein besonderes Fest aber war es uns jedesmal, wenn unsere alten lieben Oeders einmal erschienen; am öftesten führte Eduard von Gebhardt, den selbständigen, von links und rechts verehrten Meister, sein Weg nach Dresden und dann auch immer in unser Haus. Der eigenwillige, lebhafte, oft kindlich harmlose, oft scharf satirische, stets humorvolle Meister brachte immer besonderes Leben mit. Einmal erlebte Dresden eine drollige Geschichte durch einen seiner Besuche. Die Hübnerstraße, in der ich wohne, wurde und wird nur allzuoft mit der Hüblerstraße verwechselt, die, am entgegengesetzten Ende der Stadt gelegen, länger, älter, bevölkerter und daher auch bekannter war als die Hübnerstraße. Das Los so vieler Fremder, die uns besuchen wollten, erst über die Hüblerstraße zu uns zu gelangen, traf einmal auch Gebhardt. Wir warteten zur festgesetzten Stunde vergebens auf ihn. Nach einer halben Stunde aber wurde uns von einem uns unbekannten Fremden telephonisch gemeldet, Professor von Gebhardt werde in zwanzig Minuten erscheinen. In dem Straßenbahnwagen, in den man ihn in der Hüblerstraße gesetzt, hatte er so lange über die Rückständigkeit Dresdens geschimpft, in ihren elektrischen Straßenwagen noch kein Telephon angebracht zu haben, bis ein höflicher Jüngling sich erbot, auszusteigen und uns von der nächsten Fernsprechstelle aus zu benachrichtigen.

Im Sommer 1900 verweilte der bekannte Pariser Maler Paul Baignères, der in der Galerie kopierte, mit seiner liebenswürdigen Gattin monatelang in Dresden. Beide gingen häufig bei uns aus und ein; und Baignères malte ein hübsches Wasserfarbenbildnis meines damals vierzehnjährigen Töchterchens, das unter seinen Händen – erklärlich, aber auch lehrreich genug – unversehens das Aussehen einer jungen Französin erhielt.

Eine besondere Freude war es uns immer, junge Dresdner Künstler bei uns empfangen und bei gegenseitigem Gefallen zu Hausfreunden werden zu sehen, die uns regelmäßig besuchten. An jungen Malern, die uns stets willkommen waren, fehlte es keineswegs. Merkwürdigerweise, vielleicht auch gerade erklärlicherweise aber faßten junge Bildhauer leichter und fester Fuß in unserem Hause als junge Maler. Es lag wohl daran, daß zwischen dem Direktor einer Gemäldegalerie, für die, wenigstens durch die Pröll-Heuer-Stiftung, auch Werke lebender junger Künstler gekauft wurden, und jungen Malern, deren ganzes Sehnen und Trachten natürlich darauf gerichtet ist, in der Galerie vertreten zu werden, ein herzlicher Verkehr leicht Befangenheiten auslöst, die offene Aussprachen erschwert. Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß die jungen Dresdner Künstler, die sich am engsten an uns anschlossen, zumeist Bildhauer waren. Wie herzlich wir uns bald nach unserer Übersiedelung nach Dresden mit Karl Schlüter und seiner bildschönen jungen Frau befreundeten, die eine heimtückische Krankheit uns zu unserem Schmerze schon nach wenigen Jahren beide zugleich entführte, habe ich schon erzählt.

Unserem Hause und unseren Herzen trat später namentlich der Dachauer August Hudler nahe, der, in München gebildet, Natur- und Stilgefühl in geschlossenerer Weise verband, als man es einem der Dresdner Bildhauer jener Tage nachrühmen konnte. Gehörten sein »Dengler« in der Münchner und sein »Träumer« in der Berliner Staatsgalerie doch zu den schönsten bildnerischen Arbeiten, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Deutschland geschaffen worden. Hudler siedelte, schon brustleidend, 1904 von München nach Dresden über, merkwürdigerweise in der Hoffnung, daß das Dresdner Klima ihm zuträglicher sein werde als das Münchner. Von Dresden aus erst verbreitete sein junger Ruhm sich rasch im ganzen Reich. Daß er in Dresden nicht anerkannt worden sei, kann man nicht sagen. Er schuf hier unter anderem den schönen Christus für die ganz neuzeitliche Christuskirche von Schilling und Gräbner in der Vorstadt Strehlen, aber auch drei prächtige nackte Jünglinge für die Außenseite von Wallots neuem Landtagsgebäude; und er hatte gerade eine Professur an der Dresdner Kunstakademie erhalten, als er am 22. November 1905 in Dresden seinem Leiden, das man ihm äußerlich nicht ansah, erlag. Er war Katholik gewesen, hatte aber trotzdem die Feuerbestattung gewünscht und sollte zu dem Zwecke, da Fritz Schumachers schönes Dresdner Krematorium damals noch nicht vollendet war, nach Gotha übergeführt werden. Die Trauerfeier fand in der Leichenhalle des Johannstädter Krankenhauses statt, in dem er gestorben war. Treu hielt die Hauptrede. Da der katholische Pfarrer seine Mitwirkung versagen mußte, sprach unser evangelischer Pfarrer Konsistorialrat Kühn, der keine Amtstracht angelegt hatte, zum Schluß der Feier tröstende Worte und ein Gebet.

Hudlers früher Lod war ein großer Verlust für die deutsche Kunst und die Dresdner Kunstakademie; aber auch für mich und die Meinen, denen er fast ein Jahr lang einer der liebsten und treuesten Freunde gewesen war, die sie je besessen. Die frische Natürlichkeit, warme Herzlichkeit und wohltuende Unmittelbarkeit seines Empfindens verlieh seinem persönlichen Wesen wie seinen Werken eine Anziehungskraft, die fast wie eine Offenbarung wirkte.

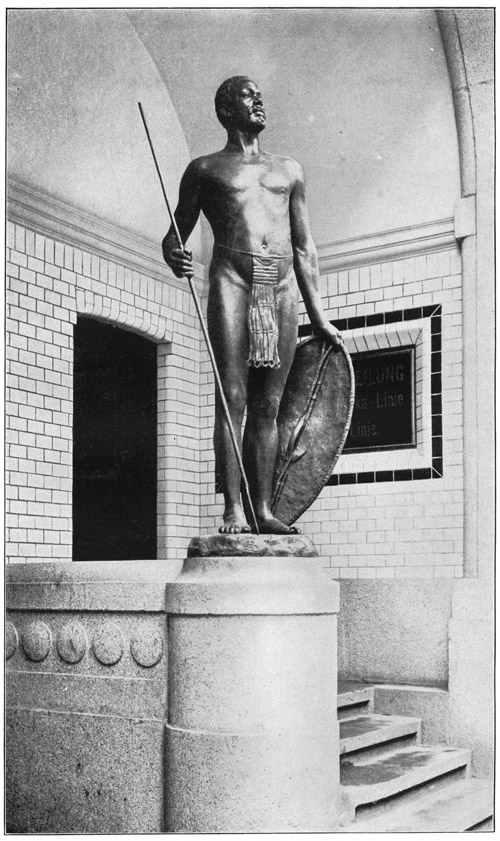

Auch Robert Diez' Schüler Arthur Lange, dessen Kunst einige Verwandtschaft mit der Hudlers hat, und Theodor Eichler, der eine Anstellung an der Meißner Porzellanmanufaktur erhielt, gehörten zu den Freunden unseres Hauses; am längsten und innigsten mit diesem verwachsen aber war ein anderer Schüler Diez', Walter Sintenis, dessen Berliner Nichte Renée Sintenis freilich berühmter wurde als er selbst. Walter Sintenis war noch Dilettant, der mit dem Gedanken rang, ob er Künstler werden könne oder nicht, als Julius Duboc ihn einmal mit ins »Symposion« brachte und mir ans Herz legte, mich seiner anzunehmen. Seine vielseitige Bildung, seine feinen Umgangsformen und seine Begeisterung für die Kunst hätten ihn mir auch von selbst empfohlen. Es gelang mir, ihn der Akademie zuzuführen, bei Diez unterzubringen und ihm, nachdem er sich dort in vierjähriger fleißiger Arbeit ausgebildet und in der »Haarflechterin« ein gefälliges Bildwerk ausgeführt, einige Aufträge von meinen Verwandten in Hamburg zu verschaffen. Für den Eingang des neuen großen Geschäftshauses meiner Brüder in Hamburg schuf er den überlebensgroßen Bronzeneger, der zu einem Wahrzeichen der Großen Reichenstraße geworden ist; für die Woermannsche Familiengrabstätte auf dem Ohlsdorfer Kirchhof das Bronzerund mit der Reliefbüste meines Vaters; für meine Schwester Marie, die sich seiner Ausbildung mit angenommen hatte, deren kleines Bronzesitzbild, das zu seinen besten Werken gehört. Auch für Dresden gelang es mir, ihm einige Aufträge zuzuführen, z. B. die Ausführung der vier Evangelisten fürs Innere der Lukaskirche. Bald aber liefen auch Aufträge von anderen Seiten ein. Das Dresdner Albertinum erwarb seine »Badende«. Allgemeinen Beifall fanden seine kleinen weiblichen Bronze- und Wachsfiguren, namentlich lebhaft bewegte Tänzerinnen, die von feiner Beobachtung und Empfindung innerhalb der naturnahen Richtung seines Meisters getragen wurden. Lebensvolle Büsten schuf er von dem Minister von Metzsch, von August Riemann, von mir und von der Frau von Ompteda. Seine Schopenhauer-Büste, die im Dresdner Stadtmuseum steht, schuf er sich selbst zuliebe. Die Ausführung des Fichte-Denkmals zu Rammenau war die größte öffentliche Aufgabe, die ihm gestellt wurde.

Walter Sintenis ist viele Jahre lang regelmäßiger Sonntagsgast unseres Hauses gewesen, hat aber auch manche liebe Wochenstunden bei uns zugebracht. Immer gern gesehen, ohne aufzufallen, kam er offenbar auch gern und gehörte in den Augen aller zu uns. Er starb, vierundvierzig Jahre alt, im November 1911 in Dresden, während wir uns auf unserer letzten großen gemeinsamen Reise in Griechenland befanden. Daß wir ihn nicht wiedersahen, empfanden wir nach unserer Rückkehr als Lücke in unserer Häuslichkeit. Ein großer, selbständiger Meister war nicht aus ihm geworden, aber ein feiner, liebenswürdiger Künstler der naturnahen Richtung und ein philosophisch angehauchter Denker, mit dem sich alle Fragen der Kunst und des Lebens im Plauderton erörtern ließen.

Mit auswärtigen Künstlern brachten mich meine Reisen zu den großen Kunstausstellungen der deutschen, gelegentlich aber auch der ausländischen Hauptstädte immer wieder in freundschaftliche Berührung, die mich, namentlich in Berlin, München und London, oft genug die angeborene Gastlichkeit der Deutschen und der Engländer empfinden ließ. Ob man zu diesen oder jenen Meistern in gastfreundschaftliche Beziehungen trat, hing freilich oft genug von zufälligen Begegnungen oder Anlässen ab. Mit besonderem Vergnügen erinnere ich mich gastlicher Stunden, die ich in den Häusern der Maler Albert Hertel und Paul Meyerheim sowie des visionär empfindenden Bildhauers Max Kruse in Berlin, der Maler Friedrich August Kaulbach und Franz Stuck in München verlebt habe, wo auch Edgar Hanfstaengl und seine verehrte Gattin uns stets aufs gastlichste empfingen. Mit besonderer Freude aber denke ich auch eines sonnigen Sonntages, den ich mit meiner Schwester Marie, meiner lieben Reisebegleiterin auf einer Kunstfahrt nach Paris und London im Jahre 1891, in dem Landhause des englischen Sittenmalers George Dunlop Leslie (1835-1921) in Wallingford an der oberen Themse verlebt habe. George Leslie, dessen freundlich glatte, etwas süßliche Bilder man in Deutschland namentlich in der Hamburger Kunsthalle kennenlernt, war ein englischer Akademiker von unverkennbarem Gepräge. Sein englisches Sonntagsleben in Segel- und Ruderbooten hat er in seinem Buche Our River anschaulich und anziehend geschildert. Dieses Leben mit seinen stillen, ohne geistige Auf- oder Anregung traumhaft dahingleitenden Reizen einen Tag miterlebt zu haben, öffnete uns einen warmen Blick in das häusliche Glück englischen Familien- und Wassersportlebens, der fester in meiner Erinnerung haftet als manches andere, was uns an Kunst, Natur und großzügigem Leben auf unseren Reisen entgegentrat.

Als ich später, 1909, ernsten Kunststudien hingegeben, selbdritt Paris und London wiederbesuchte, um mein Töchterchen in alle Kunst- und Lebenswunder der Weltstädte einzuführen, kam ich gerade in London in lehrreiche und fesselnde Berührung mit englischen Künstlern. In Paris, in dem wir dieses Mal hauptsächlich der jungen und damals jüngsten, doch nur noch impressionistischen Kunst nachgingen, fühlten wir uns namentlich in den dieser Richtung eingerichteten neuen Sälen des Louvre ganz zu Hause, traten aber auch zu den tonangebenden Pariser Kunsthändlern in Beziehung und vergaßen natürlich nicht, unserem Dresdner Bekannten Paul Baignères und seiner liebenswürdigen Gattin unseren Gegenbesuch in ihrem eigenen Heim zu machen, in dem wir freundlich aufgenommen wurden, erneuerten damals aber auch unsere Freundschaft mit dem herrlichen, ganz von künstlerischem Naturleben erfüllten Walde von Fontainebleau, dessen Eindruck in meiner Erinnerung an jene Pariser Reise alles andere überstrahlt. Der Wald von Fontainebleau hat den Landschaftsbildern der Schule von Barbizon, der lieblichen Künstlerniederlassung am Waldrande, nicht nur seinen prächtig gegliederten Leib geliehen, sondern auch seine mitfühlende Seele eingehaucht. Mit seinen allseitig ausgebildeten knorrigen Rieseneichen, seinen glattstämmigen, von unten auf belaubten Buchen, seinen pinienartig ausgebreiteten dunklen Kiefern zieht er sich, von den kahl im grünen Wipfelmeer aufragenden, breitgelagerten Felseninseln und den zwischen ihnen klaffenden feuchten Schluchten unterbrochen, meilenweit über den moosbedeckten Boden hin, in dem palmenartig aufsprießende Farne oder gelbblühende Ginsterbüsche wuchern.

Wie urwüchsig und malerisch hier alles steht, wie es gewachsen, und liegt, wie es gefallen! Wie stimmungsvoll die toten Äste, ja selbst die kahlen Bäume als Zeugen des ewigen Vergehens ewigen Werden zwischen dem grünen Leben erhalten werden!

In London verbrachten wir in jenem Jahre besonders inhaltsreiche und vielseitig angeregte Tage. Mein Vetter, der berühmte Arzt Sir Hermann Weber, bei dem ich schon als Sechzehnjähriger so gastliche Aufnahme gefunden, hatte jetzt, nachdem er sich von seiner Praxis zurückgezogen, Zeit, sich uns in der liebenswürdigsten Weise zu widmen. Er stellte uns wiederholt, auch zu weiteren Ausfahrten, seinen eigenen Wagen mit dem Groom auf dem Bock neben dem Kutscher zur Verfügung; und seine Gattin und seine Töchter wetteiferten miteinander, uns das Leben in London angenehm zu machen. Ihm verdankten wir eine Einführung bei dem damals weltberühmten, in Holland geborenen, aber in England eingebürgerten Maler Sir Laurence Alma Tadema, der uns in sein ganz als Hintergrund für seine glatten Sittenbilder aus dem hellenistischen Leben ausgestatteten Haus zu einer äußerst anregenden Abendgesellschaft einlud. Sir Hermann verdankten wir aber auch die Aufforderung zu der Eröffnungsfeier der Jahresausstellung der Royal Academy, an deren Vorbesichtigung wir schon teilnehmen durften, verdankte ich aus diesem Anlaß aber auch die Einladung – in meiner Eigenschaft als Mitglied des Dresdner Akademischen Rates – zu dem üblichen großen Jahresessen der Akademie. Das Essen fand am 30. April um sechs Uhr abends in den schon fertig gehängten Akademiesälen statt. Man hatte mich zwischen den Schlachtenmaler Ernest Crofts, mit dem ich schon in Düsseldorf bekannt gewesen war, und den Geschichtsmaler Herbert Dicksee, der einer bekannten Künstlerfamilie angehörte, gesetzt. Der König Georg, noch als Prinz von Wales, führte den Vorsitz. Der Prime Minister Asquith, der später so viel genannt wurde, und eine Reihe anderer Minister und Würdenträger saßen an dem »Spitzentisch«. Alle hielten Reden, die mehr politischer als künstlerischer Art waren. Alle wurden begeistert begrüßt. Ich versuchte, mich mit meinen Nachbarn über englische und festländische Kunst zu unterhalten. Aber ich sah bald, daß wir uns gar nicht verstanden. Von der Freilichtmalerei Manets und Monets, Liebermanns und Uhdes wollten sie gar nichts wissen; Böcklin und Klinger kannten sie kaum dem Namen nach; und sie waren entsetzt, daß ich Turner, Constable, Watts und Burn Jones für die größten englischen Maler des 19. Jahrhunderts hielt. Die »Akademiker« im alten Sinne des Wortes sind eben überall dieselben.

Walter Sintenis: Bronzeneger im Woermannschen »Afrika-Haus« in Hamburg

Lebendiger als diese Kunsterlebnisse aber schwebt mir auch von dieser Reise ein Naturerlebnis aus der nächsten Umgebung Londons vor. Ich sehe uns in ansehnlicher Höhe über dem Häusermeer Londons, das wie ein Rauchnebel zu unseren Füßen wallte, auf einer weiten, braunen, hier und da von Schluchten unterbrochenen gewellten Heide durch gelbblühenden Ginster, kleines Kieferngehölz und kaum schon grünendes Waldgebüsch wandern. Herrliche Fernblicke öffneten sich, wo der Nebelschleier zerriß. An der südlichen Grenze des Häusermeeres glitzerte das Glasdach des Kristallpalastes von Sydenham. Überall lagerten oder wanderten sonntäglich gekleidete Menschengruppen, die nicht eben den oberen Zehntausend der Weltstadt angehörten. Plötzlich Pauken- und Hörnerklänge: In phantastischem Aufzug naht die Heilsarmee; lauter Zuruf lockt Teile der zerstreuten Menge zusammen. Eindringliche Worte schallen aus dem Munde des volkstümlichen Redners. Einfallende Volksgesänge, Blechmusik! Ein ergreifendes Bild fürs Ohr, ein farbiges Bild fürs Auge! Etwas theatralisch, aber echt englisch die Aufmachung des Ganzen! Die Heilsarmee hatte damals in Deutschland, wo sie sich inzwischen stiller und unauffälliger der inneren Mission genähert, noch kaum Fuß gefaßt. Uns erschien das Treiben neu und eigenartig. Aber es erschien uns doch nur als »Staffage« der malerischen Naturwildnis der Hampstead Heath, der schon Constable ihre malerischsten landschaftlichen Reize abgewonnen hatte. Die Weltstadt ist dem Heidehügel, der als eine Art Naturpark erhalten bleibt, inzwischen immer näher gerückt. Durch Regents Park waren wir nordwärts zu ihr hinaus gefahren und gewandert. Webers hatten uns geleitet und begleitet. Welch ein Gegensatz zwischen der gärtnerisch gebändigten und gepflegten Natur des Parks zu der urwüchsigen Kraft und Frische der Heidehöhe!

Mit Künstlern, Kunstgelehrten und Dichtern aber führten mich die Sitzungen des »Pan« in Berlin zusammen. Die Genossenschaft »Pan«, an deren Gründung im Jahre 1894 Seidlitz, Bode und Lichtwart den Hauptanteil hatten, hatte sich die Pflege echtester und vornehmster Kunst auf allen Gebieten des künstlerischen Schaffens zur Aufgabe gestellt. Wenn sie auch erklärte, sich in den Dienst keiner Sonderrichtung stellen zu wollen, so waren sich alle ihre Mitglieder doch einig darin, wie Lichtwark dies auch in der Zeitschrift betonte, »modern« im damaligen Sinne des Wortes sein zu wollen. Neben den Freilichtmalern wie Liebermann, Uhde, Kuehl und dem Grafen Leopold von Kalckreuth gehörten die Phantasiekünstler wie Böcklin, Klinger, Thoma und Ludwig von Hofmann der Genossenschaft und ihrem Aufsichtsrat an. Von den Bildhauern standen der Berliner Reinhold Begas und die Münchner Adolf Hildebrand und Rudolf Maison in der vordersten Reihe. Daß von den Dichtern Cäsar Flaischlen, der sich damals eines großen Ansehens erfreute, Richard Dehmel, Otto Erich Hartleben, Detlev von Liliencron, Georg von Ompteda, Walter Harlan, Max Halbe und der Däne Holger Drachmann dem Aufsichtsrat des »Pan« angehörten, von meinen Fachgenossen außer den obengenannten dreien aber Richard Graul und ich, bedeutete, da auch Bode damals ganz auf der Seite der so umschriebenen »Moderne« stand, schließlich doch eine bestimmte Richtung. Der Belgier Fernand Khnopff brachte dem Aufsichtsrat sogar schon eine Vorahnung des Expressionismus, die dann namentlich in den französischen Gedichten Maurice Maeterlincks, den »Trois Lieds«, hervortrat, die schon der erste Band der Zeitschrift veröffentlichte.

Um diese Zeitschrift war es der Genossenschaft »Pan« vor allem zu tun. Durch sie trat sie an die Öffentlichkeit, durch sie wollte sie wirken und hat sie gewirkt. Die fünf Jahrgänge (1895-99) des »Pan«, die erschienen sind, gehören in der Tat ihrer ganzen Aufmachung und ihrem ganzen Inhalt nach, in dem Fachaufsätze mit Originaldichtungen und Lichtdrucke mit Originallithographien und Radierungen wechseln, zu dem Vornehmsten und Reifsten, was in der Art in irgendeinem Lande erschienen ist. Fremdländische Beiträge sollten, unbeschadet des deutschen Gesamtansehens der Zeitschrift, in den Ursprachen aufgenommen werden. In französischer Sprache stehen neben Gedichten der Belgier Fernand Khnopff und Maurice Maeterlinck feine Verse von Stéphane Mallarmé und von Paul Verlaine. Mit den meisten Beiträgen sind von den deutschen Dichtern Theodor Fontane, Arno Holz, Johannes Schlaf, Gustav Falke, Wilhelm Holzamer, Franz Ewers und Cäsar Flaischlen, der der eigentliche Schriftleiter des »Pan« war, vertreten; aber auch Ferdinand Avenarius, Richard Dehmel, Hugo von Hofmannsthal, Otto Erich Hartleben und Detlev von Liliencron sind wiederholt zu Worte gekommen. Ihren bleibenden Wert behalten die Bände vornehmlich durch ihre Originalradierungen, Originallithographien und Vervielfältigungen in selteneren Verfahren aller damals in unserem Kreise als fortschrittlich anerkannten, meist jüngeren Künstler.

Nach der ersten Aufsichtsratssitzung des Pan am 4. April 1894, die, wie alle seine Zusammenkünfte, im Kaiserhof zu Berlin stattfanden, fand ich mich mit Adolf Hildebrand, dem großen Bildhauer, mit Richard Dehmel und Julius Bierbaum, den Dichtern, und mit meinen Fachgenossen Julius Meier-Gräfe, Richard Muther und Richard Graul zusammen. Glänzend verlief das große Fest des Pan am 6. April 1895. Ich lernte bei dieser Gelegenheit wieder eine Reihe berühmter Deutscher kennen: merkwürdigerweise zum ersten Male Max Liebermann, der mir, da ich in meinem Buche »Was uns die Kunstgeschichte lehrt« die volkliche Bedingtheit jeder echten Kunst vertreten hatte, ein kategorisches »Die Kunst ist international« entgegenrief, aber auch Ernst von Wildenbruch, den gefeierten Dichter, der mir überaus freundschaftlich begegnete. Ich hatte der Zeitschrift niemals ein Gedicht von mir geschickt. Bei der Festtafel aber sprach ich in Versen, die ich, da sie bisher nicht gedruckt worden, hier mitteilen zu sollen glaube:

Viele, viele Jahre lang

Hat der große Pan geschlafen;

Und den Schläfer flohen bang,

Die ihn nackt im Walde trafen.

»Hoch allein die Himmelskunst«,

Hieß es, »hoch histor'sche Größe,

Nieder mit der Erdenbrunst,

Der Natur in ihrer Blöße!«

Armer Pan! sie sahn ihn nur,

Wie er dalag, schlafumfangen,

Ganz ein Stück nur der Natur,

Aus dem All hervorgegangen.

Andre Zeiten. Lärmend rief

Die Natur der Geist zum Bunde.

Pan lag immer noch und schlief,

Einsam, nackt, im Waldesgrunde.

»Hoch Natur«, scholl nun der Ruf,

»Nur Natur und nichts daneben:

Was der Künstler Ehrgeiz schuf,

Lug und Trug ist's, ohne Leben!«

Armer Pan! sie sahn ihn nie

Laufen auf den Bockesbeinen:

Ganz ein Kind der Phantasie.

Lag er da, leicht zu verneinen.

Aber nun ist Pan erwacht

Und er reckt die mächtigen Glieder,

Aufrecht steht er da und lacht,

Und im Echo lacht es wieder.

Ja, wahrhaftig, ganz Natur

Und zugleich – das ist das Tolle –

Ganz ein Phantasiebild nur,

Reckt er sich auf duft'ger Scholle.

Seht! jetzt jagt mit keckem Sprung

Er dahin durch Deutschlands Fluren.

Jubelnd folgen alt und jung

Seinen blütenschwangren Spuren.

Allzu lange freilich hat der Siegeslauf des Pan trotz der Gunst jener Zeiten nicht gedauert. Das Unternehmen war auch für sie zu kostspielig. Nur fünf Jahrgänge der Zeitschrift sind erschienen. Schon als ich am 29. Mai 1897 in der schwach besuchten Generalversammlung des Pan im Kaiserhof zu Berlin den Vorsitz übernehmen mußte, hatte ich den Eindruck, daß er in den letzten Zügen liege. Doch waren Richard Dehmel, zu dessen stillen Verehrern ich gehörte, Cäsar Flaischlen, dem ich niemals näher gekommen, und Wilhelm von Polenz (1861-1913), mein Dresdner Symposionsfreund, zugegen. Mit ihm, der einer der liebenswürdigsten Menschen und gestaltungskräftigsten Schriftsteller war, verbrachte ich den Abend in einem Gartenkonzert des Tiergartens. Wir hatten uns viel zu erzählen.

Im Jahre 1894 entschloß ich mich aber doch, einen kunstgeschichtlichen Kongreß zu besuchen. Wenngleich ich die Bedeutung solcher Kongresse nie verkannt habe, habe ich doch immer eine gewisse Scheu vor derartigen Massenzusammenkünften von Berufsgenossen gehabt. Auch scheint mir, daß die öffentliche mündliche Aussprache über geisteswissenschaftliche Fragen, bei der es jedem Redner doch zunächst darum zu tun ist, sich selbst ins rechte Licht zu setzen, weniger ergebnisreich ist als die stille Einzelforschung und deren Erörterung in den Fachzeitschriften. Dagegen bieten die Kongresse allerdings die beste Gelegenheit, einander persönlich kennen und auch Gegnern die Hand reichen zu lernen. Da ich die Bekanntschaft der meisten meiner Fachgenossen aber teils in Dresden, das alle besuchten, teils an ihren Wohnsitzen, in die schon meine Dienstreisen mich führten, bereits gemacht hatte, versprachen mir die Kongresse Neues auch in dieser Beziehung nicht allzuviel; und die Freuden der beflügelten Unterhaltung mit meinesgleichen, für die ich stets empfänglich gewesen, habe ich immer lieber in kleinen Zusammenkünften als in Massenbegegnungen ausgekostet.

Gleich die ersten beiden kunstgeschichtlichen Kongresse, die in Wien und in Nürnberg stattfanden, hatte ich nicht mitgemacht. Als nun aber 1894 der dritte nach dem alten heiligen Köln, das mir von meiner Düsseldorfer Zeit her heimisch war, berufen worden war, hielt ich es doch nicht aus; ihn mußte ich mitmachen, und ich habe es nicht bereut. Es waren schöne, lehrreiche, stimmungsvolle Oktobertage, die ich in dem großen Kreise von nahezu hundert Fachgenossen im Schatten des ewigen Domes und aller herrlichen Kirchen, die seine Vorgänger waren, verbrachte. Gedacht waren diese von Deutschland und Österreich-Ungarn ausgegangenen Kongresse wohl als international. Einladungen wurden in alle Welt versandt. Erschienen waren aber in Köln, von den Österreichern und Ungarn abgesehen, die sich hier ebenso heimisch fühlten wie wir, nur wenig Ausländer: führende Fachgenossen eigentlich nur aus Norwegen, Holland und Belgien; aus London nur ein paar Deutschengländer wie Jean Paul Richter; aus dem Zarenreich nur der Balte Wilhelm Neumann aus Riga; aus Italien und Frankreich kein einziger. Doch hatte Eugen Müntz, der berühmte Professor der Ecole des Beaux-Arts in Paris, ein Begrüßungstelegramm geschickt.

Zum ersten Vorsitzenden wählte man Karl von Lützow, den einflußreichen Herausgeber der Zeitschrift für bildende Kunst; zum zweiten einen Vertreter der Stadt Köln und des dortigen Altertumsvereins; zum dritten wurde ich gewählt. Mir wurde, nicht eben zu meiner Freude, da ich unvorbereitet nicht gut zu sprechen pflege, beim Festmahl des ersten Abends, zu dem der Verein für Altertumskunde den Kongreß eingeladen hatte, im letzten Augenblick übertragen, den Dank des Kongresses für die überaus stimmungsvolle Veranstaltung auszusprechen. Ich erinnere mich nur, mit den Heinzelmännchen angefangen zu haben, mit denen es vordem in Köln so bequem gewesen war. In der Versammlung des dritten und letzten Tages führte ich tatsächlich den Vorsitz, was freilich eine leichte Last war und keine Vorbereitung erheischte.

Von den vielen Vorträgen, die an den drei Kongreßtagen gehalten wurden, war der bedeutsamste die Abhandlung Friedrich Carstanjens über eine neue Ästhetik. Carstanjen stellte sich ausgesprochenermaßen völlig auf den Boden der »Kritik der reinen Erfahrung« des Philosophen Richard Avenarius, dessen »Empiriokritizismus« mit seiner »biomechanischen« Begründung alles Erkennens und Handelns er auf die ästhetische Theorie und die Kunstgeschichtschreibung angewandt sehen wollte. Das »System« war natürlich ein System wie alle anderen auch; aber die Betonung, daß es kein Schönes an sich gebe, sondern daß die Begriffe schön und häßlich nur in der Gehirntätigkeit des Schauenden geboren würden, war, wenn nicht neu, so doch einleuchtend, und die Forderung, daß eine Kunstgeschichtschreibung, die dauernden Wert haben wolle, sich von der ästhetischen Bewertung der biologisch verstandenen Entwickelung der Formen jeder besonderen Kunstsprache enthalten solle, war, wenn nicht überzeugend, so doch lehrreich. Wie Carstanjen sich eine solche »biologische« Kunstgeschichtschreibung dachte, hat er zwei Jahre später an der Entwickelung des Randschmucks niederländischer Bilderhandschriften des 15. Jahrhunderts in seiner Schrift »Entwickelungsfaktoren der niederländischen Frührenaissance« ausgeführt. Das Richtige in Carstanjens Ausführungen habe ich in meiner eigenen Kunstgeschichte ohne die Einseitigkeit des Systems mir anzueignen versucht. Werturteile auszuschließen, wird dem Kunstgeschichtschreiber, der seine Leser begeistern will, freilich unmöglich sein; und der Ausschluß der Erörterung der Zusammenhänge der künstlerischen Entwickelung mit der übrigen Geistesgeschichte, den die einseitige biologische Methode verlangte, verzichtet geflissentlich auf eine Hauptquelle des Verständnisses der Kunst der Menschheit, die sich aus ihrer Umwelt nicht loslösen läßt.

Genußreich waren die Führungen durch die Kölner Kirchen, die der treffliche, kenntnisreiche, von Katholiken und Protestanten gleich geschätzte Domkapitular Alexander Schnütgen übernommen hatte. Am ersten Tage zeigte er uns die romanischen Muster- und Meisterkirchen Sankt Martin, Sankt Maria im Kapitol und die Apostelkirche; am zweiten Tage Sankt Ursula, Sankt Gereon, die schon zur Gotik hinüberleitet, und den gotischen Riesendom, der, was immer eine scharfe und gerechte Kritik an der schematisch-kalten Durchführung seiner Einzelformen tadeln muß, als Ganzes für jeden unbefangen Empfänglichen eine der gewaltigsten und erhabensten Bauschöpfungen der Erde bleibt.

Den kunstgeschichtlichen Kongreß besuchte ich erst vierzehn Jahre später wieder, als er 1908 als Abteilung des internationalen historischen Kongresses in Berlin tagte. Lehrreich und anregend war die heiße Augustwoche dieses Jahres, die ich zur Teilnahme an dem Kongresse und zum Besuche der Ausstellungen in Berlin weilte, ohne Zweifel; aber stimmungsvoll beglückend war sie nicht. Der erste große Empfang mit köstlichem Festmahl fand am Abend des 5. August im Reichstagsgebäude statt, dessen so reich, wenn auch zum Teil mit fragwürdigen Wandgemälden ausgestattete Innenräume Wallots Kunst, harmonische und doch starke und eigenwillige Verhältnisse zu schaffen, im besten Lichte zeigten. Gleich hier traf ich meinen Vetter, den »langen Möller«, der, wenn er auch damals schon nicht mehr im Amte war, doch noch den Titel Staatsminister führte und bei solchen Gelegenheiten niemals fehlte.

Die eigentliche Eröffnungssitzung, bei der der amerikanische Botschafter Hill die Hauptrede hielt, fand am nächsten Morgen im großen Philharmoniesaal statt, dessen schlechte Akustik mich, da ich recht weit hinten saß, hinderte, den Ausführungen der Redner im einzelnen zu folgen. Ich begab mich daher bald mit unserem belgischen Freunde Henri Hymans ins Abgeordnetenhaus, in dem die Geschäfte verteilt wurden. Die kunstgeschichtliche Abteilung, deren Leitung Heinrich Wölfflin, dem berühmten Kunstgelehrten, oblag, der damals Professor an der Berliner Universität war, tagte im Hörsaal des Kunstgewerbemuseums. Für jeden der Tage wählte unsere Abteilung einen besonderen Vorsitzenden; und wir Dresdner Fachgenossen konnten uns wirklich nicht über Zurücksetzung beklagen: gleich am ersten Tage führte mein Freund Woldemar von Seidlitz, am dritten Tage führte ich, am fünften Tage, an dem die Archäologen zu Worte kamen, führte Freund Treu den Vorsitz. Die Hauptvorträge des Tages, an dem ich den Vorsitz führte, hielten der Belgier Georges Hulin, der sich unter dem Decknamen Georges H. de Loo zu einer Art Lermolieff-Morelli der altniederländischen Kunstgeschichte entwickelt hatte, und der Engländer E. Dodgson, der feine Kenner altdeutscher Holzschnitte, den auch der Weltkrieg seinem Verständnis deutschen Wesens nicht abwendig gemacht hat.

An dem freien Sonntag, der in die Kongreßwoche fiel, entführte mein Vetter mich ins Freie. Daß die Umgegend Berlins ihre eigenen, ernsten, auf der Verbindung von Kiefernwäldern und Landseen in sanfthügeliger Landschaft gegründeten Reize hat, die Walter Leistikows Gemälde am künstlerischsten gestaltet haben, ist mir von jeher bewußt gewesen; und ich habe Berlin selten verlassen, ohne das Wald- und Seengebiet zwischen Pichelsberg und Potsdam durchstreift zu haben. Dieses Mal lernte ich die entgegengesetzte Seite kennen: die Oberspree, Grünau, Schmöckwitz und den Seddinsee, an dem wir stundenlang zwischen dem Wald und dem Seerand gingen. Wie weit und doch wie still und lauschig die Waldwege auch hier! Wie bunt, beinahe toll das Badetreiben Großberlins am Gestade des Sees! Wie wohltätig der Ruhetag in der Natur nach den anstrengenden Kongreßfreuden der Großstadt: den Theatervorstellungen mit freiem Eintritt und den großen Routs im Kultusministerium und im Rathaus, denen schließlich, am 11. August, die kaiserliche Mittagstafel in der »Orangerie« folgte, dem über dem Park von Sanssouci reizend gelegenen Flügelbau Friedrich Wilhelms II., in dessen offener, verandaartiger Säulenhalle für 96 Personen gedeckt war. Um elf Uhr vormittags trafen wir Geladenen uns in Berlin auf dem Potsdamer Bahnhof, wo jedem von uns eine Fahrkarte erster Klasse in die Hand gedrückt wurde. In Potsdam standen zwanzig Landauer für uns bereit. Ich freute mich, da ich mich im Unterbewußtsein doch immer noch als Archäologe fühlte, mit drei Großen auf dem Gebiete der griechischen Kunst, Reinhard Kekulé, Hans Schrader und Theodor Wiegand, in einen Wagen geraten zu sein; aber ich freute mich auch, in der Orangerie für mich an demselben Tische mit meinen Freunden Lamprecht aus Leipzig, Hymans aus Brüssel und Robert aus Halle gedeckt zu finden. Wahrlich, an dem Hochgefühl, Gelehrter unter Gelehrten, aber auch Mensch unter Menschen zu sein, fehlte es auch an jenem Tage nicht. Übrigens zog es scheußlich in der offenen Halle, in der wir speisten, und schließlich schlug der Regen mir von hinten auf den Rücken. Den Kaiser vertrat der Prinz Leopold, dem wir aber nicht einzeln vorgestellt wurden. Daß wir uns in besonderem Maße als Gäste Kaiser Wilhelms II. gefühlt hätten, kann ich nicht sagen.

Mit den Leipziger Universitätsgelehrten, namentlich ihren Geschichtsprofessoren, aber führten mich die Sitzungen der Königlich Sächsischen Kommission für Geschichte zusammen, die um 1900 auf Betreiben meiner alten Freunde, des Dresdner Archivdirektors Paul Hassel und des berühmten Leipziger Geschichtsforschers Karl Lamprecht, gegründet worden war. Sie tagte im Sitzungssaal der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, wie die Sächsische Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied ich erst später wurde, damals noch hieß. Ich war neben August Schmarsow zum Vertreter der Kunstgeschichte in ihr ernannt. Ihr Zweck war die Herausgabe wissenschaftlicher Werke aus der Geschichte Sachsens, für die sich sonst nicht leicht ein Verleger gefunden hätte. Unter meiner Leitung gab Eduard Flechsig auf Kosten der Kommission sein groß und gründlich angelegtes Tafelwerk über die »Sächsische Malerei und Bildnerei des 15. und 16. Jahrhundert« heraus. Da Flechsig als Museumsinspektor in Braunschweig nur seine Urlaubszeiten für die Reisen benutzen konnte, denen das Werk entsprang, zog sich seine Vollendung durch lange Jahre hin. Ich konnte in den Hauptversammlungen, denen bis zum Tod König Alberts im Jahre 1903 der alte Prinz Georg, später der jugendliche Prinz Johann Georg vorsaß, Jahr für Jahr immer nur über den langsamen Fortschritt des Werkes berichten und Flechsig, den ich schätzte, wegen seiner Langsamkeit entschuldigen. Erst 1909 konnte das erste, 1910 das zweite Heft des Werkes erscheinen, dessen Weiterführung nach seinem dritten Heft durch den Krieg vollends unterbrochen wurde. Von den übrigen Werken, über deren Herausgabe in den Sitzungen verhandelt wurde, nahmen, da sie zum Teil, wie das über die alten Flurbücher Sachsens, mir völlig fernliegende Gegenstände behandelten, meine Aufmerksamkeit nur wenig in Anspruch. Nur das gemeinsame Mittagessen in der »Harmonie«, das auf die Sitzung folgte, war anregend und behaglich zwanglos zugleich. Außer dem Prinzen und dem jeweiligen Kultusminister pflegte etwa ein Dutzend der Mitglieder der Kommission an dem Essen teilzunehmen, bei dem ich es in der Tat als Vorzug empfand, einer Reihe der Großen der Leipziger Universität näherzutreten, von denen ich mit Karl Lamprecht und seiner Familie ohnedies einen ziemlich regen freundschaftlichen Verkehr von Stadt zu Stadt und von Haus zu Haus unterhielt.

Lamprecht, der viel zu früh für die deutsche Wissenschaft seine tief- und weitblickenden Augen geschlossen, war eine ungemein anregende und anziehende Persönlichkeit. Er hatte sich mir von Bonn aus, wo er Privatdozent war, schon in Düsseldorf genähert; und wir haben, solange er lebte, treu zusammengehalten. Von der Kunstgeschichte ausgegangen, hatte er dem Studium der Weltgeschichte, in der er nicht sowohl die Geschichte ihrer Könige und ihrer Kriege als die Entwickelung der schöpferischen Geistestätigkeit der Völker betonte, neues Leben eingeflößt, das auch nach seinem Tode weiterwirkte.

Ach, waren das schöne Zeiten, als man ohne Sorgen seinen gleichgesinnten, geistig und seelisch gleichgestimmten Freunden von Land zu Land und von Stadt zu Stadt nicht nur die Tore seines Herzens, sondern auch seines Hauses weit und gastlich öffnen konnte! Es ist und bleibt nun einmal eine Eigenheit germanischen und insbesondere deutschen Wesens, einander bei gegenseitiger gastlicher Bewirtung mit Speise und Trank am heimischen Herde am besten verstehen und geistig fördern zu können. Ach, waren das schöne, reich gesegnete Jahre, die jetzt wie lichte Traumbilder hinter uns liegen!