|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Abschiednehmen und Weiterwandern

Als einen Glücksstern, der mir in den Schoß gefallen, sah ich es an, 28 Jahre meines Lebens als Hüter der Schätze der Dresdener Galerie bestellt gewesen zu sein. Stolzbeglückt hatte ich während dieser ganzen Zeit im regsten täglichen Verkehr mit einer Reihe der größten alten Künstler aller Zeiten gestanden. Innig dankbar empfand ich es, daß es mir so lange vergönnt gewesen, ihnen selbst in ihren Meisterwerken, die mir mit wenigen Schritten erreichbar waren, in die Tiefen ihrer großen Augen zu schauen.

Länger als bis zur Vollendung meines 65. Lebensjahres, in dem man heute seinen Abschied nehmen muß, damals in den Ruhestand treten durfte, im Amte zu bleiben, hatte ich gleichwohl niemals beabsichtigt. Dazu war ich zu sehr von der Pflicht der Fünfundsechzigjährigen überzeugt, jüngeren Kräften die Plätze freizugeben, die sie selbst in ihrer Jugend begehrt hatten. Hatte ich mich aber in der aufreibenden Verwaltungstätigkeit, die mit den beglückenden Freuden meines Amtes verbunden war, doch auch von Anfang an nicht so zu Hause gefühlt, wie in der stillen Arbeit an meinem Schreibtisch, durfte ich doch nur hoffen, die großen schriftstellerischen Aufgaben, die mir zugefallen waren, noch zu vollenden, wenn ich ihnen hinfort meine ganzen Kräfte widmete, und brauchte mein Verkehr mit meinen großen alten, in ihren Meisterwerken vertretenen Freunden in der Galerie durch meinen Rücktritt von ihrer Leitung doch auch nicht beeinträchtigt zu werden!

Jedenfalls hatte ich durchaus keinen Grund, meinem Vorgesetzten, dem Finanzminister Rüger zuliebe, der dies auch schwerlich als Liebesdienst aufgefaßt haben würde, mir noch eine Frist von einigen Jahren bewilligen zu lassen. Als ich im Sommer 1909 meinen 65. Geburtstag hinter mir hatte, machte ich kein Hehl daraus, daß ich mich zu Ostern des nächsten Jahres in ein wissenschaftliches und schriftstellerisches Heimleben zurückzuziehen gedachte. Meine Gegner wie meine Freunde regten sich besonders der Wahl meines Nachfolgers wegen darüber auf. Meine Gegner von links und rechts traten wieder mit ihren alten, längst überwunden geglaubten Vorwürfen hervor, um zu beweisen, daß der neue Galeriedirektor anders geartet sein müsse als ich. Meine Freunde beschworen mich, noch einige Jahre zu bleiben, wenigstens bis Rüger gestorben oder abgegangen sei, da mir dieser sicher einen Nachfolger geben werde, der weder nach ihrem noch meinem Herzen sein könne, vermutlich gar wieder einen Künstler, ja, wie man meinte, Hermann Prell, der nach anderen sich sogar mit meiner Zustimmung darum beworben haben sollte. Mit Prell war ich, obgleich unsere Wege immer weiter auseinander strebten, persönlich nahe befreundet geblieben. Aber daß mit meiner Zustimmung nur ein fortschrittlich gesinnter Vertreter der Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft mein Nachfolger werden konnte, verstand sich doch von selbst. Gleichwohl mußte ich Prell, der jede dahin gehende Absicht weit von sich wies, und mich in Zeitungsartikeln gegen die uns zugeschriebene Verschwörung mit Rüger verwahren, der seinerseits später allerdings zugab, an Prell gedacht zu haben. Schließlich aber berief er, der allgemeinen Stimmung nachgebend, doch einen tüchtigen, vorurteilsfreien, auch mir willkommenen jungen Kunstgelehrten. Ich konnte also auch in der Beziehung vollkommen beruhigt meinen Abschied ins Auge fassen, der sich schließlich glatt und freundlich, wie ein selbstverständliches Naturereignis vollzog. Als mich am 1. April 1910 die Sonne des jungen Tages weckte, an dem mir niemand mehr etwas zu befehlen hatte, war mir zumute wie einem entschirrten Rosse, das sich in Freiheit auf weiter grüner Weide tummeln darf.

Meine Verabschiedung von meinen Ämtern als Galeriedirektor und als Mitglied des Akademischen Rates hatte sich schrittweise freilich schon seit dem Beginn des neuen Jahres vollzogen. Die Mitglieder der Galeriekommission, denen ich schon vor dem Schlusse des alten Jahres durch Rundschreiben von dem mir zum 1. April bewilligten Abschied in Kenntnis gesetzt hatte, antworteten mir zum neuen Jahr durch eine liebenswürdige Zuschrift, die mich rührte und freute, doch aber nicht unbeantwortet bleiben konnte, weil sie mir völlig grundlos schwarz auf weiß ihr Bedauern darüber aussprach, daß ich infolge von Zeitungsangriffen um meine Entlassung gebeten habe. Wie meine Mitarbeiter auf diesen Gedanken gekommen, war mir unerklärlich. Meines Wissens hatte ich seit Jahren überhaupt keine Zeitungsangriffe mehr erfahren. Erst als die Tatsache, daß ich – gerade im richtigen Alter – meinen Abschied erbeten und erhalten hatte, bekannt geworden war, hatten meine Gegner die Gelegenheit benutzt, mir einige Unfreundlichkeiten mit auf den Weg zu geben. Ich konnte nicht umhin, in dem von Herzen kommenden Dankschreiben, das ich jedem der Mitglieder der Galeriekommission zugehen ließ, den Irrtum zu berichtigen. Schon am 2. Januar hatte ich dann eine längere freundschaftliche Aussprache mit meinem Nachfolger Hans Posse, mit dem ich eines Sinnes war. Schon am 10. Januar besuchte mich Geheimrat von Seidlitz, um sich mit mir über die Neuerungen zu besprechen, die nach meinem Rücktritt zunächst durchgeführt werden müßten. Wir waren uns unter uns und mit Posse ganz einig darüber, daß vor allem die vom Zeitgeschmack verlangte Erleichterung der Galeriewände durch Ausscheidungen und Umhängungen, die Seidlitz und ich schon 1896 beabsichtigt, damals aber aufgeben gemußt hatten, jetzt auf eigene Verantwortung der Generaldirektion und der Direktion in Angriff zu nehmen waren. Die vorläufig auszuscheidenden Bilder sollten im alten Landtagsgebäude untergebracht werden. Nur mit Seidlitz' Vorschlag, der Sixtinischen Madonna ihren Sonderraum zu nehmen und ihr die breite Schmalwand des damaligen Correggio-Saales einzuräumen, konnte ich mich nicht einverstanden erklären.

Die letzte Kommissionssitzung vor meinem Rücktritt fand am 16. März statt. Ich verabschiedete mich dankbar und innerlich ergriffen. Der Prinz Johann Georg antwortete in seiner klaren und warmen Weise. Im Namen der übrigen Mitglieder sprach Paul Kießling, dessen Worte, seiner Gewohnheit gemäß, in einem Sonett auf mich ausklangen.

Die letzte Sitzung des Akademischen Rates, an der ich teilnahm, hatte schon am 7. März stattgefunden. Eine große besondere Freude bereiteten mir seine Mitglieder, indem sie durch die Meisterhand Robert Diez' mir zu Ehren eine größere bronzene Relieftafel anfertigen ließen, deren Hauptdarstellung die Kunst als sitzende weibliche Gestalt zeigt, wie sie die schreibend vor ihr stehende Kunstwissenschaft segnet. Die einzelnen Künste sind durch stramme kleine Genienknäbchen veranschaulicht. Die Baukunst sitzt messend und zeichnend vor ihren Entwürfen vorn in der Mitte am Boden. Neben ihr meißelt die Bildhauerei an meiner Büste. Die Malerei, die oben rechts schwebt, deutet mit dem Pinsel in der lebhaft ausgestreckten Rechten auf das fern im Grunde angedeutete Galeriegebäude. Der kleine Flügelknabe, der die Dichtkunst oben links verkörpert, greift nicht minder lebhaft bewegt in die Saiten, flüstert aber zugleich der Gestalt der Kunstwissenschaft eifrig etwas ins Ohr. »Ada« steht auf der Schriftrolle, die am Boden unter ihm liegt. Die Relieftafel zählt mit ihren Stärken und Schwächen zu Diez' charakteristischsten Schöpfungen und gehört als solche der Kunstgeschichte an.

Am 17. März fand das Fest der Dresdner Kunstgenossenschaft statt, an dem auch der Staatsminister Graf Vitzthum teilnahm. Die Hauptrede hielt der Vorsitzende, der tüchtige Bildnismaler Walter Wittling, der ein Schwiegersohn unseres Landschaftsmalers Friedrich Prellers des Jüngeren war. Das hübsche Tafellied hatte der Baumeister Martin Pietzsch verfaßt. Der Sänger Eduard Mann vom Königlichen Konservatorium trug einige meiner in Musik gesetzten Lieder, darunter auch das »Venezianische Gondellied« vor, das er selbst vertont hatte. Ein der Diezschen Relieftafel verwandtes, zeichnerisch sorgfältig durchgeführtes Blatt von der Hand Otto Rossows, das die Kunst der Kunstgeschichte einen Lorbeerzweig überreichen läßt, hatte die Kunstgenossenschaft mir schon 1903 gewidmet, als sie mich zu ihrem Ehrenmitglied ernannte. Der Abend verlief festlich und feierlich. Ich hatte das Gefühl, über Gebühr, aber von Herzen geehrt zu werden.

Intimer und herzlicher noch ging es bei der Feier zu, die die »Sezession«, die damals der »Zunft« eingegliedert war, mir am 18. März in der » Zunftstube« gab. Die Begrüßungsrede hielt hier Cornelius Gurlitt, der bekannte Architekt und Kunstschriftsteller, dessen viele guten Eigenschaften ihn mir von Jahr zu Jahr näher gebracht hatten. Ein köstliches Festheft mit humorvollem Text und Abbildungen von der Hand verschiedener Künstler hatte der große Baumeister Martin Dülfer beigesteuert. Eine Reihe meiner Gedichte trug kein Geringerer als Paul Wiecke, der allgeliebte, vor, der zu den wenigen Schauspielern gehört, die lyrische Gedichte ohne theatralisches Pathos wiedergeben. Ich antwortete, wie ich es auch in der Kunstgenossenschaft getan, in Prosa und in Versen. Eine Darbietung jagte die andere bis 2 Uhr nachts. Es herrschte eine gebe- und nehmefrohe einheitliche Stimmung. Selten habe ich mich innerlich so verstanden gefühlt wie an diesem Abend. Die »Zunft« widmete mir auch ein reizendes, von Georg Erler geschaffenes Wasserfarbenbild, das die bekannten Gestalten einer Reihe der beliebtesten Gemälde der Galerie zeigt, wie sie die große Galerietreppe herabsteigen, um mir ihren Abschiedsgruß darzubringen. Die Kinder Karls I. bringen mir, voranschreitend, einen neuzeitlichen Baumkuchen. Der göttliche Knabe auf dem Arm der Sixtinischen Madonna hält in der mir entgegengestreckten Rechten einen feinen Blütenstrauß. Oben rechts im weißen Grunde schwebt der Knäbleinsreigen aus Böcklins Frühlingsbild.

Am 24. März besuchten mich die Abgeordneten eines Freundeskreises mit Julius Pilz an der Spitze, mir mitzuteilen, daß sie mit Genehmigung des Ministeriums beschlossen hätten, meine Sintenissche Bronzebüste im Vorraum der Galerie aufzustellen.

Der eigentliche Abschiedstag, der 31. März, brach weich und sonnig an. Als ich morgens mit klopfendem Herzen die Galerie zum letztenmal als ihr Direktor betrat, überreichten die Aufseher mir einen prachtvollen Blumenkorb und ein ansehnliches Lichtbild meines amtlichen Arbeitszimmers, in dem ich so oft in emsiger Tätigkeit an meinem Schreibtisch gesessen, so oft mit Seidlitz und anderen beraten, so oft Besuche von Künstlern und Gelehrten der ganzen Welt empfangen hatte. Dann hieß ich meinen Nachfolger Hans Posse willkommen, dem ich alles übergab. Um 2 Uhr aber holten die Meinen mich in der Galerie ab. Wir machten eine Abschiedsrunde durch alle die lieben alten Säle. Um 3 Uhr schlossen die Pforten der Galerie sich hinter mir. Nachdenklich traten wir den Heimweg an.

Am Abend dieses Tages aber fand auf dem Belvedere der Brühlschen Terrasse die große Abschiedsfeier statt, zu der die Generaldirektion der Königlichen Sammlungen und die Akademie der bildenden Künste sich vereinigt hatten. Ich saß zwischen dem Prinzen Johann Georg und dem Minister des Innern, Georg von Metzsch-Reichenbach, dem die Akademie unterstand. Mir gegenüber saß Max Klinger, der aus Leipzig herübergekommen war. Die Eröffnungsworte, die ich sofort beantwortete, sprach der Prinz Johann Georg. Treu, der Olympier, überreichte mir mit einer launigen Ansprache jene schöne inhaltliche Relieftafel, die Diez im Auftrage der Mitglieder der Akademie mir zu Ehren geschaffen hatte. Schließlich ergriff auch noch mein eigentlicher »Chef«, der Finanzminister von Rüger, das Wort zu einer merkwürdigen Rede, die nicht mit der Stimmung des Abends rechnete. Er sprach auf meinen »bescheidenen Bürgersinn«, der nie mehr von ihm verlangt habe, als er hätte geben können. Daß dies nicht richtig war, mußte er eigentlich wissen. Andernfalls hätten die Akten der Generaldirektion der Sammlungen, die meine jährlichen Eingaben mit Notrufen um Gewährung größerer Mittel für Galeriezwecke enthielten, ihn leicht eines Besseren oder – seiner Auffassung nach – eines Schlechteren belehren können. Im weiteren Verlauf seiner Rede ließ er dann freilich keinen Zweifel an der feindseligen Stellung, die er grundsätzlich der Kunst gegenüber einnahm. Er verstieg sich zu der Äußerung, daß die Kunst die Sittlichkeit nicht fördere, zeige schon Goethes Verhältnis zu Christiane Vulpius. Es ging mir wie den meisten Anwesenden. Wir trauten unseren Ohren nicht. Der Prinz stieß mich an und sagte: »Sie werden doch nichts antworten.« Der Eindruck der Worte des Ministers, dem man es anrechnen mag, daß er offenherzig seine ehrliche Meinung zu sagen wagte, verflog aber bald in der allgemeinen festlichen Fröhlichkeit, die den Abend beherrschte.

Als ich, aller Amtspflichten ledig, am nächsten Morgen über alles nachdachte, was mir Liebes widerfahren war, tröstete ich mich damit, die Erfahrung gemacht zu haben, daß schon ein redlicher Wille, seine Pflicht zu tun, ohne rechts oder links zu blicken, die freundwillige Anerkennung ehrlicher Menschen findet.

Mir selbst zurückgegeben, zog ich mich zunächst einige Tage in mein trautes eigenes Heim zurück. Es war mir eine neue Empfindung, mich in ihm, als sei jetzt alle Tage Sonntag, den Meinen widmen zu dürfen, so lange deren Zeit es erlaubte. Wie beruhigend war das Bewußtsein, nirgends erwartet zu werden, nirgends etwas zu versäumen!

Dann aber überfielen mich alle Erinnerungen an meine freie Jugendzeit. Mich kam die Sehnsucht an, die Stätten und die Menschen wiederzusehen, die mir, ehe mich Pflichten verschiedener Art gefesselt hatten, die liebsten auf der Welt gewesen waren. Nach Hamburg zog es mich und nach dem alten Kupferhammer bei Bielefeld. Nicht daß ich diese Orte und ihre Menschen in all den Jahren vernachlässigt hätte. In Hamburg war ich doch fast jedes Jahr einmal eingekehrt; und nach dem Kupferhammer rief mich wenigstens alle drei Jahre meine Pflicht als Kurator einer alten Woermann-Möllerschen Familienstiftung, die in Bielefeld verwaltet wurde. Aber jetzt drängte es mich, mich meinen nächsten Verwandten dort wie hier in meiner wiedererlangten Freiheit vorzuführen, die natürlich noch vollständiger war, als ich sie, von den Ferien abgesehen, in meiner Jugend jemals besessen hatte.

Auf dem Wege nach Hamburg kehrte ich in Berlin bei meinem Vetter, dem »langen Möller«, ein, der nur im Sommer auf dem Kupferhammer wohnte. In seiner Begleitung suchte ich in Berlin alles auf, was in jenem Frühjahr dort meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen mußte: im Kaiser-Friedrich-Museum die leonardeske Florabüste, um die ein so heftiger Streit entbrannt war – ich mußte mich entschieden auf die Seite ihrer Gegner stellen –, in den Akademiesälen am Pariser Platz die Amerikanische Kunstausstellung – sie zeigte, daß der deutsche Einfluß in der nordamerikanischen Kunst völlig dem französischen gewichen war –, aber auch das Museum für Völkerkunde, wo A. von Le Coq, der Erforscher Mittelasiens, mit dem mein Vetter eine Zusammenkunft verabredet hatte, seine äußerst wichtige Sammlung altturkestanischer Wand- und Schriftbilder ausgestellt hatte, die mir eine neue Kunstwelt auftaten. Schließlich machten wir die Rundfahrt über die Pichelsberger Riviera, ohne die Berlin mir nicht Berlin ist. Spiegeln sich in dieser Landschaft doch auch alle besten, mir so sympathischen Seiten des Charakters der Brandenburger wider!

In Hamburg kamen mir all die großen Veränderungen und Erweiterungen der letzten fünf Jahrzehnte, wenn ich die meisten von ihnen auch nicht zum ersten Male sah, jetzt erst recht zum Bewußtsein. Ich will hier nicht auf die Verunstaltung des Jungfernstiegs zurückkommen, der seine ruhige Einheitlichkeit längst verloren, durch die aufdringlichen Doppelgalgen der Lichtständer und Funkenspender auf seiner verbreiterten Wasserseite aber vollends eingebüßt hat; aber ich muß der großen, die alte Stadt mit nordischem Baumaterial und Stilempfinden durchquerenden Straßenzüge und der stattlichen öffentlichen Neubauten Fritz Schumachers, Fritz Högers und ihrer nächsten Vorgänger und Mitarbeiter gedenken, die dem neuen Hamburg Wesen und Würde verleihen; und ich darf nicht vergessen, daß ich mir jetzt zum ersten Male die Muße gönnte, Hugo Lederers riesengroßes Bismarck-Denkmal, dessen starre Wucht nur durch den Rhythmus seiner Verhältnisse durchgeistigt wird, wiederholt und von allen Seiten zu würdigen, überhaupt zum ersten Male aber Max Klingers großes Marmordenkmal Johannes Brahms' in der Laeiszschen Musikhalle zu begrüßen, das, an Rodins Balzac erinnernd, eine geistige Vision geisterhaft verleiblicht. In beiden Hamburger Denkmälern ist der Realismus der jüngstvorhergegangenen Zeit bereits völlig, aber freilich mit entgegengesetzten Mitteln, überwunden. Auch ich lernte mich allmählich in das Kunstempfinden einer neuen Zeit einfühlen.

Vor allem aber war es mir dieses Mal in Hamburg und seiner Umgebung um die Häuser, in denen ich schöne Kindheitstage mit lieben Geschwistern verlebt, und um meine Geschwister selbst zu tun. Wir neun Geschwister lebten damals alle noch; sechs von ihnen in Hamburg; drei meiner dortigen Schwestern freilich bereits als Witwen, aber von blühenden Kindern umgeben. Alle wohnten in schönen eigenen Häusern, die sich mir, nachdem unsere zweite Mutter gestorben, um so liebevoller öffneten. Dieses Mal wohnte ich in dem neuen, geschmackvoll eingerichteten Hause meiner unverheirateten Schwester Marie, die sich durch die Herausgabe des Woermannschen Stammbaumes und Familienbuches um uns alle verdient gemacht hatte. Mit ihr suchte ich alle die Stätten auf, die von unseren gemeinsamen Jugenderinnerungen umrankt wurden. Unser altes Vaterhaus in der Großen Reichenstraße hatte freilich schon längst unter Hinzuziehung der Nachbargrundstücke dem großen, aus weißglasierten Ziegeln mit den blauen und grünen Randstreifen, den Farben der Reederei, erbauten Geschäftshause der Firma Platz gemacht, das seine Benennung als »Afrikahaus« durch Sintenis' ehernen Neger, der sein Eingangstor bewacht, und seine großen Bronze-Elefanten unter dem Palmenmosaik am inneren Hofeingang deutlich zur Schau trug.

In den Umfang des Weltverkehrs, der von dem neuen stattlichen »Afrikahaus« ausging, gab eine Rundfahrt durch den Hafen, auf die mein Bruder Eduard uns in seiner Barkasse mitnahm, einen Einblick. Was war aus dem Hamburger Hafen seit unserer Kindheit geworden! Die Rundfahrt durch keinen anderen Hafen der Welt läßt sich so überwältigend an wie diese. Hüben Kai an Kai, an denen Hunderte gewaltiger Dampfer sich drängen, teils Waren löschend, teils ladend, teils mit fauchenden rauchenden Schloten ab- der anfahrend; drüben die großen Docks und Schiffbauwerften, von denen die von Blohm & Voß großartig in die Augen fällt. Hier am Kaiser-Wilhelm-Hafen und am Ellerntorhafen die langen Reihen der Ozeandampfer der Hamburg-Amerika-Linie, die damals 170 große Schiffe zählte, am Hansahafen die Südamerika-Linie, die 40 Dampfer fahren ließ; aber wer nennt sie alle, die bunt belebten Kais und die Dampfschifflinien, denen sie dienen? Uns zog es vor allem hinaus zum Petersenkai, an dem die Dampfer der beiden Linien meiner Brüder liegen, der Woermann-Linie, die damals 35, und der Ostafrika-Linie, die 19 Schiffe zählte. Zwei Linien waren es statt einer, weil meine Brüder für die Ostafrikafahrten einen Zuschuß vom Reiche erhielten, den sie für Westafrika, wo sie in ihren eigenen Bezirken völlig unabhängig sein wollten, verschmähten. Ach, daß mein Vater, der den Grund zu alle dem gelegt hatte, den jetzigen Umfang seiner Unternehmungen sehen könnte!

Mein Bruder Adolph war schon damals so leidend, daß er uns nicht begleiten konnte. Die Dolchstöße, die die Lügen der Neider ihm versetzt, nagten an seinem Leben. Ich besuchte ihn täglich. Er hatte mir viel zu erzählen. Wir sprachen über alles. Er war ein tatkräftiger und reiner Mensch, dessen eiserner Wille und dessen große Erfolge anderen manchmal unbequem wurden. Alle, die mit ihm zu tun hatten, kannten aber auch seine Großherzigkeit.

Mit meiner Schwester suchte ich natürlich auch das Haus meiner Großeltern Weber am Neuen Jungfernstieg auf, in dem ich eine Reihe der schönsten Stunden meiner reiferen Kinderjahre verbracht habe. An seiner Stelle erhebt sich jetzt das Hotel zu den vier Jahreszeiten, einer der besten Gasthöfe Hamburgs. Erinnerungen wohlbekannter alter Räume waren auch hier nicht zu finden, wohl aber zu den Fenstern hinaus der alte liebe Ausblick auf das häuserumkränzte, von weißen Schwänen und Segeln belebte Becken der Binnenalster; und vor meiner Seele nahmen die fremden Räume, die uns umfingen, wieder ihre alte, liebe Gestalt an.

Nicht viel anders erging es uns draußen an der Elbe, in Övelgönne und in Neumühlen, deren Erinnerungsbilder uns noch sonniger umgaukelten als die der Straßen und Häuser der großen Stadt. Wir besuchten das feine klassische Landhaus meiner Großeltern Weber auf dem hohen Elbufer in Övelgönne. Die Fremden, die es jetzt bewohnten, gestatteten uns freundlichst, es zu betreten. Hier und im Terrassengarten war äußerlich kaum etwas verändert; aber der fremde Hausrat in den wohlbekannten Zimmern und die fremden Gemälde an den Wänden, deren frühere Bilder mich künstlerisch sehen gelehrt, blickten uns fremd und fragend an. Erst draußen im Garten spürte ich etwas wie einen duftigen Gruß des Geistes meiner geliebten Großmutter. Was dieser Geist, der Geist, der das Haus meiner Großeltern Weber durchwehte, mir von klein auf gewesen, in welchem Maße er mein Denken und Empfinden, auch wo es später andere Wege einschlug, bestimmt hatte, kam mir jetzt an dieser Stätte klarer und voller zum Bewußtsein als je vorher; und ich brauchte nicht zu fürchten, daß ich den Wert dieses Geistes aus kindlicher Liebe überschätzte. Hatten ihn blutsfremde Freunde mir gegenüber doch oft fast noch höher eingeschätzt als ich! Hatte August Kestner, der Sohn Lottes, der 1841, als er hannöverscher Gesandter in Rom war, dort mit meinen Großeltern verkehrt, sie in seinem Briefwechsel mit seiner Schwester Charlotte (herausgegeben von Hermann Kestner-Köchlin, Straßburg 1904, S. 251) doch mit Worten gefeiert, die man jedem ihrer Nachkommen verdacht haben würde. Sie hier zu wiederholen aber möge ihrem Enkel gestattet sein. Kestner nennt meine Großeltern »ganz vortreffliche Leute, die in ihrer Art zu den größten Vollkommenheiten gehören, die mir vorgekommen sind«. »Welch reine Menschen«, fährt er fort, »wie begabt mit dem vollkommensten Herzenstakt, und leben heiter, nachgiebig, wohlwollend wie Engel zusammen! Sie tun durch ausgebreitete Gastfreiheit hier sehr viel für die jungen Deutschen und bestellen auch viel bei den Künstlern. Der Eindruck dieses Hauses allein ist eine Erquickung.«

Durfte ich mich wundern, daß auch ich ihn, in halb wehmütiger, halb festlicher Erinnerung als solche empfand?

Schlimmer noch erging es uns mit unseren elterlichen Landhäusern an der Elbe. Das liebe, mit meinen frühsten Kindheitserinnerungen verknüpfte efeuumrankte kleine Haus unten am Övelgönner Strandweg, zu dem auch jetzt noch keine Fahrstraße hinabführte, war vom Erdboden verschwunden. Ein poesielos vorstädtisches, kleinbürgerliches Speisehaus erhob sich an seiner Stelle. Wir wagten uns nicht hinein.

Unversehrt an seiner alten Stelle stand freilich das große weithinblickende Vaterhaus unserer späteren Jugendblütezeit oben auf der Neumühlener Höhe, das Haus, von dem ich einst – wie in dem Kippenbergschen Schullesebuch zu lesen – gesungen:

»Umrankt von Rosen auf der Höhe steht

Mein Vaterhaus hoch überm breiten Strome;

Darüber hin der Westwind brausend weht,

Und graue Wolken ziehn am Himmelsdome.«

Aber es stand steif, als erkenne es uns nicht, statt in seinem alten großen, baum- und aussichtsreichen Parke, in kleinem umzäunten Garten wie auf einer verlassenen Insel. Kalt und nüchtern blickte es drein. Es ermutigte uns nicht, um Einlaß zu bitten. Die Anlagen, die es umgaben, bildeten einen Teil des neuen, großen öffentlichen Altonaer Stadtparks. Auf den alten lieben Aussichtspunkten standen wir innig bewegt. Die Geister meines herrlichen Vaters und meiner teuren ersten, meiner lieben zweiten Mutter umschwebten uns. Handgreiflich aber spürten wir den Wechsel der Zeiten, in dem auch wir uns verändern: » et nos mutamur in illis«; aber, wenn es auch wohl Selbstbetrug war, wir fühlten uns weniger verändert durch das halbe Jahrhundert, das inzwischen über uns dahingegangen, als alles, was uns umgab.

Als ich dann nach dem Kupferhammer kam, war dort inzwischen auch mein Vetter Theodor v. Möller aus Berlin eingetroffen. Ich wohnte dieses Mal aber bei seinem älteren Bruder, Karl Möller, der es nicht wie jener bis zum Staatsminister, sondern nur bis zum Geheimen Kommerzienrat gebracht hatte, aber mit seinen 73 Jahren noch in voller Rüstigkeit seinen umfangreichen Geschäften nachging.

Auch auf dem Kupferhammer hatte sich seit meiner Jugend viel verändert. Die große Maschinenfabrik und die alte Lederfabrik hatten stattliche geräumige Neubauten erhalten. Unweit des alten Herrschaftshauses, das ihr Vater bewohnt hatte, jetzt aber Geschäftszwecken diente, hatte jeder der beiden Brüder sich für sich und die Seinen ein neuzeitlich behagliches Haus gebaut und mit einem von einem hamburgischen Landschaftsgärtner angelegten Park umgeben, der üppig und saftig dem alten, hier von dem Lutterbach und seinen Teichen bewässerten Heideboden abgewonnen war. Hüben wie drüben Nachtigallenschlag, Blütenpracht und Frühlingsrauschen in mächtigen Baumwipfeln, hüben wie drüben liebe, von geistigem Leben erfüllte Hausfrauen und Mütter zahlreicher stattlich erblühter Kinder; draußen ringsum aber die alte traute, sandige, von Kieferwäldchen mit rötlichen Stämmen und dunkelgrünen Kronen belebte Senne, in die nach wie vor die scharfumrissenen Gipfel des Teutoburger Waldes, der Landschaft Linie und Zusammenschluß verleihend, hineinragten.

Gewiß ist es die Gastfreundschaft lieber naher bluts- und geistesverwandter Menschen, die mich auch hier mich so wohl fühlen läßt. Aber es ist auch das geheimnisvolle Weben gerade dieser landschaftlichen Natur, in dem ich ein Stück meiner eigenen Seele wiederfinde. Ihre unveränderte Schönheit packte mich, wie sie mich in meiner Jugend gepackt hatte; und ähnlich geht es mit den lieben Menschen, die uns von unserem ersten oder zweiten Lebensjahr an gekannt haben. Wir sehen kaum, daß sie in den letzten Jahrzehnten älter geworden sind, und wir wundern uns, daß man sie und uns für alte Leute erklärt.

In Dresden, wohin ich von diesem Ausflug innerlich verjüngt zurückkehrte, hatte sich, seit ich es als meine zweite Vaterstadt bezogen, kaum weniger verändert als in Hamburg; aber ich hatte den Wandel in den inneren Straßenzügen, in den Überbrückungen des Stromes, in der Anzahl ragender Kirchtürme und in den Stadtgrenzen, die sich mit ihren villenreichen Vororten in immer weiterem Umkreise in die Felder und Wälder der lieblichen Umgebung verloren, von Jahr zu Jahr zu anteilnehmend miterlebt, als daß er mir jetzt besonders ausgefallen wäre.

Auch der Wandel in unseren Beziehungen zu den Familien, unter denen sich unser Verkehr von Haus zu Haus bewegte, hatte sich zu allmählich vollzogen, als daß der Abschied von meinen Ämtern mir als ein Abschnitt in unserem Umgang mit alten und neuen Freunden erschienen wäre.

In besonderem Maße kam meine Freiheit nur dem Verkehr mit den unverheirateten jungen Freunden zugute, die, wie der Bildhauer Walter Sintenis und jetzt auch der Kunstgelehrte Hermann Hieber, eine Art Hausrecht bei uns hatten und mehr als einmal wöchentlich an unseren häuslichen Mahlzeiten teilzunehmen pflegten.

Hermann Hieber, mein Wanderfreund, in dem ich mich freute, einen für alle Wunder der Natur und der Kunst empfänglichen Begleiter auf meinen Streifzügen durch Berg und Tal gefunden zu haben, trat um diese Zeit noch in besondere Beziehungen zu mir. Er war Kunstberichterstatter an der Dresdner Volkszeitung gewesen, hatte diese Stellung aber wieder aufgegeben und fragte mich eines Tages im Mai 1910, wie beiläufig, ob er mir nicht an der Arbeit für den letzten, den dritten Band meiner » Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker« helfen könne, dessen Vollendung die Verlagsanstalt mit einiger Ungeduld erwartete.

Bis zum 15. August sollte das Manuskript, an dem noch ein großer Teil der Geschichte der Kunst des 19. Jahrhunderts fehlte, abgeliefert werden. An der eigentlichen Gestaltung des Stoffes und vor allem am Schreiben des Textes konnte ich mir freilich keine Mitarbeit eines anderen denken, wohl aber an der Erschließung der Schriftquellen, an der Ausarbeitung des Schriftennachweises und an der letzten Feile beim Lesen der Korrekturen. Zu meiner Freude bewilligte die Verlagsanstalt, das Bibliographische Institut, mir hierfür Hiebers Mitarbeit, die, da eine zweite vermehrte und verbesserte Auflage des Werkes schon gleichzeitig vorbereitet werden mußte, auch auf diese ausgedehnt wurde. Für meine Arbeiten in der Gemäldegalerie hatte ich nie einen »Assistenten« besessen. Daß ich einen solchen jetzt für mein Werk erhielt, empfand ich als große Erleichterung und, da Hieber trotz seiner Ecken als selbständige Persönlichkeit mein Herz besaß, auch als Freude.

Nachdem der dritte Band pünktlich abgeliefert worden war, nahmen seine Korrekturen uns monatelang in Anspruch; im Frühling 1911 endlich erschien er; und die Aufnahme, die er fand, rechtfertigte die Eile, mit der wir die Vorbereitung der neuen Auflage in die Hand nahmen, die wesentliche Erweiterungen erforderte. Hatte die Forschung in dem Jahrzehnt, das seit dem Erscheinen des ersten Bandes verflossen war, doch nicht stille gestanden. Neue Ausgrabungen hatten überall unsere Kenntnis, namentlich des vorgeschichtlichen und des geschichtlichen Altertums aller Zonen, erweitert; neue Entdeckungen hatten unsrer Vorstellung von der Kunst der Naturvölker, der Halbkulturvölker und der Kulturvölker des fernen Ostens ein verändertes Ansehen verliehen; auf allen zeitlich und örtlich begrenzten Gebieten der Kunstgeschichte war die Wissenschaft an der Arbeit, neue Zusammenhänge festzustellen; einige Teile, wie die ganze Kunst des 19. Jahrhunderts, für die schließlich im dritten Bande der ersten Auflage nicht Raum genug vorbehalten gewesen war, erheischten dringend eine weitere und anschaulichere Ausführung. Für die neue Auflage wurden anfangs vier Bände vorgesehen. Bald aber stellte sich heraus, daß sie auf sechs Bände vermehrt werden mußte.

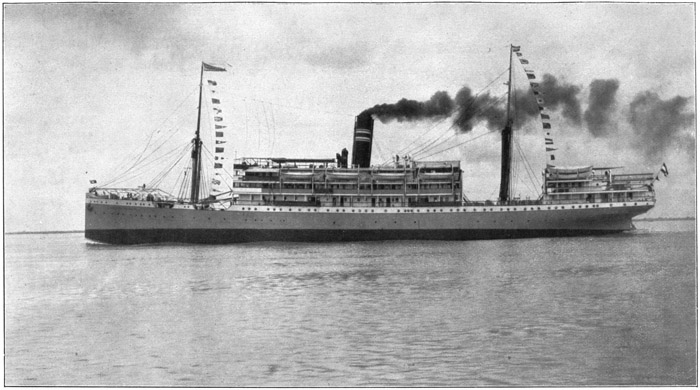

Tafel 7

Das Dampfschiff »Professor Woermann«

Je tiefer ich aber in die veröffentlichten neuen Forschungen für den ersten Band eindrang, der der Urkunst der Vorwelt und der geschichtlichen Kunst der Alten Welt gewidmet sein sollte, desto klarer wurde es mir, daß ich, ehe ich an die Ausarbeitung ging, noch einmal eine große Reise unternehmen mußte. Als ich zuletzt, 1878, mit meiner treuen Lebensgefährtin in Griechenland gewesen war, waren die deutschen Ausgrabungen in Olympia noch nicht veröffentlicht, die neuen französischen Ausgrabungen in Delphi noch nicht begonnen, Schliemanns Ausgrabungen in Mykene noch nicht allgemein anerkannt. Auch hatten diese Orte, wie die alten griechischen Tempelruinenstätten zu Selinunt und zu Girgenti auf Sizilien, meinem damaligen Forschungsgebiet zu fern gelegen, um sie aufzusuchen. Vor allem aber waren die vorgeschichtliche Höhlenkunst Nordspaniens und Südfrankreichs damals noch nicht so weit zutage getreten, daß wir an ihren Besuch gedacht hätten. Alle diese Herrlichkeiten und Merkwürdigkeiten und noch viele ähnliche und andere Neuheiten mußte ich mit eigenen Augen gesehen, auch manche köstliche Bau- und Bildwerke wiedergesehen haben, ehe ich an die Ausarbeitung der neuen, erweiterten Auflage meiner Kunstgeschichte ging. London und Paris, in denen ich oft genug, auch schon mit meiner Frau und meiner Tochter gewesen war, brauchten nicht gerade wiederbesucht zu werden, wohl aber Griechenland, Italien, Spanien und seltener besuchte Teile Frankreichs. Neun Monate mußten dazu genügen; aber neun Monate sind eben neun Monate. Meine Frau und meine Tochter mußten mich selbstverständlich begleiten. Welche Freude würde es sein, auch meinem Töchterchen die Kunstwunder Athens, Roms, Neapels, Granadas und Sevillas zu deuten und uns mit ihr in alle die ganz als süße Kunstgeheimnisse dahinträumenden kleinen Städte und verlassenen Stätten des Südens zu vertiefen.

Mein Sohn, der Referendar, war bei den Verwandten in Hamburg gut aufgehoben; und die die neue Auflage vorbereitenden Zeitschriften- und Bücherstudien konnte Hieber während meiner Abwesenheit in Dresden nach Kräften fördern. Der Reiseplan, den mein Verlag unterstützte, war um Ostern 1911 gereift. Im Frühherbst sollte die Reise angetreten werden. In gehobener Stimmung blickte ich in die nächste Zukunft.

Diese Stimmung aber wurde plötzlich durch ein mir überaus schmerzliches Ereignis unterbrochen, das abermals einen Trennungsstrich zwischen meinem Alter und meiner Jugend zog. Ich verlor meinen Bruder Adolph. Hatte seine Gesundheit früher schon einmal eine starke Erschütterung erlitten, so hatten in den letzten Jahren die üblichen, aber völlig ungerechtfertigten Angriffe, die von gewissen Seiten gegen seine Reederei aus Anlaß der deutschen Truppentransporte nach Afrika gerichtet worden waren, vollends an seinem Lebensmarke gezehrt. Freilich gingen diese Angriffe nur von einer bestimmten Ecke des Reichstags aus. In Hamburg hielt kein Mensch sie für gerechtfertigt; und daß man ihn auch in weiteren Kreisen Deutschlands zu trösten suchte, bewies z. B. der Aufsatz, durch den ein so volkstümliches Blatt wie die »Gartenlaube« ihn einige Wochen vor seinem Tode feierte, als er, vergeblich Heilung suchend, nach dem Süden gereist war. Der Aufsatz von Thomas Hübbe, der »Adolph Woermann, der Königliche Kaufmann« überschrieben war, begann mit den Worten: »Wenn ich es heute unternehme, den Lesern der einiges über den Mann zu sagen, auf den einst Fürst Bismarck das Shakespearesche Wort vom ›Königlichen Kaufmann‹ angewendet hat, so bin ich mir dessen bewußt, daß Adolph Woermann selbst mir das nie verzeihen wird; und eben, daß er nichts mehr haßt als die öffentliche lobende Kritik seiner Person, das charakterisiert von vornherein den ganzen Mann.«

Ob mein Bruder den Artikel überhaupt gelesen hat, weiß ich nicht. Aus Pau zurückgekehrt, zog er sich auf seinen Landsitz Grönwohld in Holstein zurück. Am 1. Mai erhielten wir die Schmerzensnachricht, daß mein lieber Bruder dort einen schweren Schlaganfall erlitten habe, linksseitig gelähmt sei und weder sprechen noch schlucken könne. Qualvolle Tage folgten für ihn und für uns alle. Am 3. Mai starb er. Wir reisten zu vieren, meine Frau, meine Tochter und mein Sohn, der gerade eine Übung als Reserveleutnant in Königsbrück machte, so rasch, als es möglich war, nach Hamburg ab, kamen aber nicht rechtzeitig genug, ihm noch einmal in das erkaltete edle Antlitz zu sehen. Die Feuerbestattung im Ohlsdorfer Krematorium fand am 6. Mai statt. Der Kaiser, der meinem jüngeren Bruder Eduard schon tags zuvor ein Trauertelegramm mit seiner Anerkennung der »unvergänglichen« Verdienste meines Bruders geschickt hatte, und die Großherzöge von Mecklenburg und von Oldenburg hatten Kränze gespendet. Der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg hatte sein Beileidstelegramm, das meinen Bruder feierte, meiner Schwägerin zugehen lassen.

Da mein Bruder sich die Teilnahme eines Geistlichen verbeten hatte, nahm die Trauerfeier, die von den Klängen Schubertscher Musik eröffnet wurde, einen schlichten, doch aber einen würdigen Verlauf. Der Vorsitzende der Hamburger Handelskammer und der Hauptvertreter des Hamburger Schiffsbaus hielten die Reden. Im Namen der Familie rief ich ihm unser aller letztes Lebewohl, unser aller innigsten Dank nach. Es war keiner unter uns, dem er nicht Gutes und Liebes erwiesen hätte. Dann versank der mit Blumen bedeckte Sarg unter den Klängen Händelscher Musik in die heilige Glut.

Die Teilnahme Hamburgs war überwältigend. »Adolph Woermann«, so schrieb das führende Hamburger Blatt, »war ein genialer und urkräftiger Charakter, ein Mann von unbeugsamem Willen, der sich mit seiner vollen Persönlichkeit in den Dienst einer Sache stellte.« Die Angriffe, die er zu erdulden gehabt, hat der langjährige Generaldirektor der Hamburg-Amerika-Linie, Albert Ballin, am glänzendsten widerlegt. Er bezeugte, daß keine andere erstklassige Dampferlinie den Truppentransport so billig ausführen gekonnt hätte, wie die Linie meines Bruders, der die Aufgabe glänzend und mit der ihm eigenen Großzügigkeit gelöst habe. Habe er, um die Aufgabe durchführen zu können, seine Flotte doch um eine große Anzahl von Schiffen verstärkt, für die er nachher keineswegs sofort weitere Verwendung auf der Fahrt nach Afrika gehabt habe. Als das »Urbild eines Hanseaten« feierte Ballin meinen Bruder. Die »Hamburger Nachrichten« schlossen ihren Traueraufsatz mit dem Satze: »Die Bedeutung Adolph Woermanns kann nicht besser gekennzeichnet werden, als daß heute rund um einen Weltteil die Trauerflaggen ihm den letzten Gruß entbieten.«

Die Dresdner Kaufmannschaft aber brachte in der Mitte der Galeriebrüstung ihres großen Saales die Büste meines Bruders gegenüber derjenigen Friedrich Krupps an; und die Stadt Dresden, zu der er nie Beziehungen gehabt, gab nach ihm einer neuen Straße den Namen Woermannstraße.

Wie nah sein Verlust auch mir gegangen, mag ich nicht in Worte kleiden.

In tiefer Trauer dachten wir die Monate, die bis zu unserer Abreise verstrichen, in stiller Arbeit und in häuslichem Verkehr mit unseren nächsten Freunden in Dresden zu verleben. An Arbeit fehlte es mir, auch abgesehen von den Vorbereitungen der neuen Auflage der Kunstgeschichte, keineswegs. Der bekannte Kunstverlag von Paul Neff (Max Schreiber) in Eßlingen hatte eine Sammlung meiner kleinen Schriften herauszugeben gewünscht. Die Zusammenstellung war schon neben den Korrekturen des letzten Bandes der großen Kunstgeschichte hergegangen. Es waren zwei stattliche Bände geworden, denen ich den Titel » Von Apelles zu Böcklin und weiter« gab. Jetzt trafen schon die Korrekturbogen ein, die vor dem Antritt unserer Reise nach dem Süden erledigt werden sollten, was auch zur Zufriedenheit des Verlegers, der dem Buch eine vornehme Ausstattung gab, gelang. Es erschien mit der Jahreszahl 1912, während wir im Süden weilten.

Aber auch in Dresden konnten wir nicht ganz so ruhig leben, wie wir gehofft hatten. Lingners große Hygieneausstellung führte viele Fremde nach Dresden, unter denen sich auch einige Hamburger Verwandte und manche alte Freunde unseres Hauses befanden, die nicht vernachlässigt werden konnten. Schließlich verlangte unser trefflicher Hausarzt, Sanitätsrat Dr. Klotz, dessen Ratschlägen ich es unzweifelhaft verdanke, in Gesundheit ein hohes Alter erreicht zu haben, daß ich mich vor dem Antritt unserer großen Reise in Marienbad der bekannten Entziehungskur am Kreuzbrunnen unterwerfen sollte, um mich leiblich für alles, was die Reise uns bieten sollte, empfänglich zu machen. Ich folgte ungern, aber ich folgte. Es war ein langweiliger, heißer Monat, den ich in Marienbad und seiner frischen, aber nicht eben großen Umgebung verbrachte. Solche Badereisen sind für den einzelnen nicht mehr so unterhaltend wie früher, als die gemeinsamen Wirtstafeln die Gäste einander näher brachten. Die heutige Mode des Speisens an kleinen Einzeltischen verurteilt den allein Reisenden während der Mahlzeiten zu stumpfsinnigem Schweigen, unterbindet die Möglichkeit, Bekanntschaften zu machen und fördert das gegenseitige Mißtrauen unter Leuten, »die einander nicht vorgestellt sind«. In anderen Ländern, namentlich in England, ist man in der Beziehung weniger schwierig als in Deutschland. Ich war froh, als ich Marienbad erleichtert verlassen durfte.

In Dresden hatte ich jetzt nur noch fünf Vorbereitungstage. Am 8. September traten wir unsere große Reise an, die mit einer Vorreise durch Mittel-, West- und Süddeutschland begann. Wir hatten auch hier noch manches zu erledigen. Zunächst hielt mich eine kurze »Nachkur« noch eine Woche im lieben alten Harz fest, dessen Natur nach der Marienbads schon groß und befreiend wirkte. Dann galt es, immer im Hinblick auf die neue Auflage meiner Geschichte der Kunst, den wichtigsten am Wege gelegenen Stätten altdeutscher Kunstübung erneute Besuche abzustatten. Goslar, Braunschweig, Hannover, Minden, Paderborn, Soest und alle heiligen Stätten an den Gestaden des Rheins, von Köln bis Speier, wurden aufs neue begeistert durchstöbert.

In Hagen in Westfalen, der Kunststadt von Osthaus' Gnaden, der mir als Kunstkenner von Meier-Gräfes Gnaden erschien, gewann ich zum ersten Male Fühlung mit der jüngsten, der expressionistischen Kunst, die freilich in der jungen Künstlervereinigung »Die Brücke« schon 1906 in Dresden ans Tageslicht getreten war, dort aber noch nicht Fuß gefaßt und auch mich noch nicht in ihren Bann gezogen hatte. Osthaus war in seinem Hagener Museum von den Impressionisten mit Manet an der Spitze schon zu den Pointillisten der Art Seurats, Signacs, Croß' und Rysselberghes und von diesen zu den Flächenmeistern Gauguin und Cézanne, ja selbst zu Matisse und dem ersten eigentlichen Expressionisten Vincenz van Gogh vorgeschritten. In die Malereien dieser Meister, denen sich der deutsche Chr. Rohlfs anreihte, lernte ich mich damals hier zuerst einfühlen, zuerst aber auch Bildhauer wie Maillol, Haller, Hoetger und Minne würdigen. Es war mir immerhin eine Offenbarung.

Auf der Großen Kunstausstellung in Düsseldorf, die, vortrefflich geordnet, einen glänzenden Überblick über alle Schulen und Schülchen gab, in der die fortschreitende Entwickelung sich auszulaufen anschickte, gingen mir vollends die Augen über die Bedeutung einiger der neuesten Richtungen auf; und auch mein liebes altes Düsseldorf in seinem neuen großstädtischen Gewande bei dieser Gelegenheit gründlicher kennen zu lernen als bisher, empfand ich als Vorzug meiner diesmaligen Aufenthaltes am Niederrhein.

Unser Sohn kam, sich von uns zu verabschieden, einige Tage von Hamburg nach Porta an der Weser herüber. Porta Westfalica! Der Durchbruch der Weser durch das Wiehen- und Wesergebirge in die nordwestdeutsche Ebene: Das Tor Westfalens! Ich war mir mein Leben lang meiner westfälischen Abstammung mit Stolz bewußt gewesen. Die Porta Westfalica hatte von jeher einen besonderen, anheimelnden, halb geheimnisvollen Klang für mich gehabt. Unzählige Male – ich glaube, hundertmal ist nicht zu viel gesagt war ich mit Dampfesflügeln in Schnellzugsgeschwindigkeit durch sie hindurchgebraust. Betreten hatte ich sie noch nie. Es nachzuholen hatte ich mich seit langem gesehnt. Dieses Mal fand sich die Gelegenheit; und die drei Tage, die wir uns hier im Schatten des steil abfallenden, von der Riesengestalt des alten Kaiser Wilhelms überragten waldigen Höhe des Wiehengebirges zugebracht, entschwanden uns wie ein kurzer Traum. Ein hoher Berg ist es freilich nicht, der Wittekindberg mit der stattlichen, von Bruno Schmitz errichteten Kuppelhalle des Denkmals, in der sich Kaspar Zumbuschs, des ehrlichen, in Wien gefeierten Westfalen, wuchtiges Erzstandbild des alten Kaisers erhebt; nicht ganz so weihevoll, obgleich es künstlerisch höher steht, wirkt es, wie Bandels Hermannsdenkmal drüben auf der Grotenburg des Teutoburger Waldes, nicht ganz so gewaltig wie E. Hundriesers kupfernes Reiterbild des Kaisers auf dem mächtigeren Unterbau desselben Baumeisters auf der Höhe des Kyffhäuserberges in Thüringen, nicht ganz so reich und üppig umrahmt, wie Johannes Schillings Germania auf dem Niederwald am Rhein. Aber würdig reiht es sich als viertes großes Bergdenkmal Deutschlands diesen andern an, und die Schauer des deutschen Waldes, die es umwehen, klangen damals noch nicht wie Klagen darüber, daß der Geist, dem diese Denkmäler entsprungen, »hingegangen in den Wind«.

Am Rheine galten unsere Besuche nicht nur seinen Bergen und Burgen, nicht nur seinen Kunstschätzen aller Zeiten, sondern auch lieben, verwandten und befreundeten Menschen. In Düsseldorf sahen wir eine Reihe unserer nächsten Freunde wieder, verweilten aber vor allem im Hause der alten Mutter meiner Frau, meiner trefflichen Schwiegermutter, der man mit ihren siebenundsiebzig Jahren noch ansah, daß sie eine gefeierte Schönheit gewesen, und bei den ersten Worten, die sie sprach, anmerkte, daß sie eine Frau von eigenem Denken und heißem eigenen Empfinden war. Herbe Geschicke hatten sie vermocht, sich jetzt ganz in sich selbst zurückzuziehen; aber wenn wir kamen, wurden wir mit Beweisen ihrer Liebe und Güte überschüttet. Daß ich sie nach unserem jetzigen Abschied von ihr nicht wiedersehen sollte, kam mir nicht in den Sinn.

In Sankt Goar, der romantischen Mitte des romantischen Rheintals, blieben wir einen Tag, um dem »realistischen« Dichter Hermann Friedrichs einen Gegenbesuch in seiner hübsch am Strom gelegenen Villa zu machen. Wir kamen in ein Sterbehaus. Seine junge Frau trat uns weinend entgegen. Er könne uns nicht empfangen; er leide an derselben Krankheit, an der Kaiser Friedrich gestorben sei; er würde höchstens noch wenige Wochen zu leben haben. Erschüttert reisten wir weiter.

In Frankfurt galt es dieses Mal, einer Tochter der ins unbekannte Land vorausgeeilten einzigen Schwester meiner Frau »den Gatten zu freien«. Meine Schwiegermutter war doch schon zu leidend, um uns nach Frankfurt zu begleiten. An uns war es, der lieben Verwaisten, Ella Bernard, die Hochzeit mit Gustav Jasper auszurichten. Wir waren mit dem Herzen dabei. Es war ein schöner, sonniger, verheißungsvoller Tag, der 29. September 1911.

Nachdem wir in Darmstadt einen Tag dessen junger Kunst gewidmet, die hier unter der Obhut eines verständnisvollen Fürsten vorbildlich gedieh, zog es uns in Heidelberg, dem Jungbronn, an dessen Rande auch mir, so oft ich zu ihm heimkehrte, ein Stück der schönsten Jugend wieder entgegensprudelte, in das Haus lieber Geschwister. Aus San Remo durch die Erdbebengefahr vertrieben, hatten mein Schwager Johannes Weber und meine Schwester Emilie hier einen herrlichen Besitz erworben, der, dem alten Schloß gegenüber, vom Ufer des Neckar bis über den Philosophenweg hinausreichte. Ach, wie manchen schönen Tag hatten wir hier in dieser lieblichsten Ecke Deutschlands seit jenen Spätherbstmonden in San Remo bei den Geschwistern verlebt, in deren Haus das seelische Wohlleben dem leiblichen die Hand reichte! Ach wie schön waren die Herbsttage, die wir hier auch jetzt wieder in ihrer Obhut verbrachten! Ach, wie gut, daß wir nicht wußten, ich würde meinen Schwager Johannes Weber, der zugleich der jüngste Bruder meiner rechten Mutter war, nicht wiedersehen!

Ach! und noch ein letztes Wiedersehen feierten wir, ohne es zu wissen, als wir meinen alten Freund, den »Heidelberger Weltweisen« Gustav Waltz, von dem ich früher berichtet habe (Bd. 1, S. 318), besuchten. Er war Junggeselle geblieben und schien als sarkastischer Sonderling nur für seinen gelehrigen Hund zu leben. Aber wenn ich ihn besuchte, taute er auf. Wir verlebten auch dieses Mal gesegnete Stunden innigen Gedankenaustausches einer vor vierzig Jahren geschlossenen Freundschaft.

Ehe wir uns in Triest nach Griechenland einschifften, wollten wir uns dann noch 8–14 Tage wissenschaftlich und künstlerisch in München sammeln, das mir seit jenem denkwürdigen Winter von 1870 auf 1871 durch wiederholte kürzere Besuche immer näher gekommen war. So gründlich wie dieses Mal aber habe ich es kaum je durchwandert. In der alten Pinakothek freuten wir uns an Hugo von Tschudis geschmackvoller neuer Ausstattung und Aufhängung. In der Glyptothek, die schon seit länger denn einem halben Jahrhundert zu den am geschmackvollsten eingerichteten Sammlungen der Welt gehört, freuten wir uns, dem »Dengler« unseres lieben, davongegangenen Freundes August Hudler einen Ehrenplatz eingeräumt zu sehen. Die Schacksche Galerie, die nach dem Tode des Grafen in den Besitz des Deutschen Kaisers übergegangen war, sah ich zum ersten Male in ihrem neuen Hause und ihrer neuen Aufstellung, die mir besser gefiel, als ich nach allem, was ich darüber gelesen, erwartet hatte.

In das barocke Rokoko Münchens suchte ich mich tiefer einzufühlen als bisher. Restlos aber freilich wollte es nicht gelingen. Vielleicht hatte ich mich schon zu gründlich auf die griechische Reise vorbereitet. Den Orgien gegenüber, die der Stil am Äußeren des Asamhauses und im Innern der Nepomukkirche feiert, schien mir die Umkehr zum Klassizismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur allzu verständlich.

Besonders fesselten mich aber auch die Bau- und Bildwerke der jüngsten Zeit. Unwiderstehlich zog uns in ihrer stilgeschichtlichen Voraussetzungslosigkeit die Erlöserkirche Theodor Fischers in Schwabing an; in ihrem Vergleich mit Schilling und Gräbners Christuskirche in Strehlen schien sich etwas wie ein Unterschied in Münchens und in Dresdens neuzeitlichem Bauempfinden auszusprechen, wenngleich derartige örtliche Unterschiede – fast möchte man leider sagen – durch die Berufungen der führenden Baukünstler von Ort zu Ort heutzutage rasch genug ausgeglichen werden. Sind doch auch unser Baumeister Martin Dülfer und unser Bildhauer Georg Wrba von München ausgegangen. Natürlich suchten wir Wrbas berühmtes Reiterstandbild Otto von Wittelsbachs an der schönen, in sich gefestigten Wittelsbacher Brücke auf. Das Reiterbild Wrbas wird in seiner zusammengehaltenen Formenstärke den deutschen Monumentalstil vom Anfang des 20. Jahrhunderts der Nachwelt rühmen.

In München hatten wir uns schon Plätze auf dem Schiff des Österreichischen Lloyd bestellt, das am 17. Oktober Triest verlassen sollte. Da es aber zweifelhaft erschien, ob Griechenland nicht in den plötzlich zwischen Italien und der Türkei ausgebrochenen Krieg hineingezogen werden würde, gaben wir die Fahrkarten bis zur Klärung der Frage zurück. Als dann gemeldet wurde, Griechenland werde neutral bleiben, sicherten wir uns Plätze auf dem Dampfer, der am 24. Oktober Triest verließ. Die gewonnenen oder verlorenen acht Tage verbrachten wir, aus der Not eine Tugend machend, in Salzburg und Berchtesgaden, am Königssee und in Bad Gastein. Ein Stück der schönsten landschaftlichen Natur, in der unsere Muttersprache erklingt, tat sich vor uns auf. Die Tage, die wir in ihr verbracht haben, stehen uns leuchtend in der Erinnerung.

Aus dem Tagebuch unserer Hauptreise zu dreien, die sich an diese deutsche Vorreise anschloß, möchte ich in den nächsten beiden Kapiteln die belangreichsten Seiten mitteilen. Schon an dieser Stelle aber muß ich ihres Gesamtverlaufs und des besonderen Geschickes gedenken, das sie durchkreuzte.

Von Triest fuhren wir über das Adriatische Meer, das ich zum ersten Male seiner ganzen Länge nach durchschiffte, nach Patras, der westgriechischen Hafenstadt. In Korfu, wo wir anlegten, verlebten wir schöne und lehrreiche Stunden. Von Patras führte die Küstenbahn uns nach Olympia, dem heiligen Bezirk des Zeus, des »Vaters der Götter und Menschen«, wo wir köstliche Tage verlebten; nach unserer Rückkehr von dort aber brachte eine nächtliche Dampfschiffahrt uns nach Itea am Fuße des Parnaß. Unvergleichliche Tage beschied uns Delphi, die heilige Stadt Apollos, reiche Erntewochen Athen, der Pallas Athene immer von neuem ihren Schutz gewährt. Natürlich besuchten wir auch Eleusis, das Demeter geweihte, wieder. Dann ging es über glatte Eisenschienen nach Korinth, von Korinth nach Nauplia, der östlichen Hafenstadt des Peloponnes, von hier zu Wagen nach Argos, nach Mykene und nach Tiryns, um die die Schatten der homerischen Helden schweben. Nach Athen zurückgekehrt, packten wir hier nur noch unsere Sachen zusammen, um uns nach einigen Ruhetagen am Strande des Phaleron und des Piräus durch den Kanal und den Golf von Korinth nach Brindisi einzuschiffen.

Von hier ging es in köstlicher Küstenbahnfahrt nach Pescara, von dort durch die Abruzzen nach Rom, wo wir Weihnacht und Neujahr feierten und einen vollen Monat im Rausche aller alten und neuen Kunst- und Naturgenüsse schwelgten. Von Rom fuhren wir, ohne uns jetzt schon in Neapel aufzuhalten, geradesweges nach Sizilien, auf dem es uns dieses Mal vor allem um die altgriechischen Tempelstätten zu tun war. Von Sizilien nach Unteritalien zurückgekehrt, arbeiteten wir uns hier allmählich über Salerno, Pästum, Amalfi und Pompeji, dessen neue Ausgrabungen zu den Hauptzielen meiner Reise gehörten, nach Neapel hinauf. Als wir es uns hier aber eben in einem der schönen, aussichtsreichen Gasthöfe oben am Corso Vittorio Emmanuele bequem gemacht hatten, rief ein Schmerzensruf aus Düsseldorf meine Frau an das Krankenlager ihrer sterbenden Mutter. Geradesweges von Neapel über Rom, Genua und Frankfurt nach Düsseldorf durchfahrend, traf sie ihre Mutter, die nicht sterben gewollt, ehe sie sie gesehen, gerade noch am Leben. Sie entschlief gleich darauf sanft in ihren Armen. Tiefe Schatten fielen auf unsere nächsten Fahrten. Am 9. Februar hatte meine Frau meine Tochter und mich in Neapel verlassen. Am Morgen des 14. Februar, als gerade meine Schwester Lulu Bohlen ihre Ankunft mit einem Schiffe der Ostafrikalinie gemeldet hatte, erhielten wir die freilich nicht unerwartete, uns aber deshalb nicht minder erschütternde telegraphische Trauerbotschaft, daß unsere teure Großmutter Krumbügel, die alle liebgehabt, die sie näher kannten, ausgelitten habe. Natürlich rüsteten nun auch wir uns zur sofortigen Abreise, um ihrer Bestattung beiwohnen zu können. Sie hatte sich Einäscherung ausgebeten. In Preußen war die Feuerbestattung damals zwar gerade erlaubt worden, aber die Krematorien waren noch nicht fertig erbaut oder doch, wie Peter Behrens« feine kleine Feuerbestattungshalle in dem Düsseldorf so nahen Hagen, die wir noch vor einigen Monaten bewundert hatten, noch nicht im Betrieb. Unsere Mutter sollte in Mainz eingeäschert werden, das uns allerdings sechs Stunden näher lag als Düsseldorf. Hals über Kopf mußte gepackt werden. Meine Schwester konnte noch eben mit uns in unserem Gasthof frühstücken. Um 2 Uhr fuhren wir nach Rom ab, wo wir um 6 Uhr eintrafen. In Rom mußten wir übernachten, da wir hier unsere Hauptkoffer stehen gelassen, die wir mitnehmen mußten. Über Florenz und Mailand ging es am nächsten Morgen weiter. Ein durchgehender Wagen ging damals von Mailand über Basel, Straßburg, Mainz und Köln nach Düsseldorf. Am Nachmittag des 16. Februar waren wir in Mainz, wo meine Frau und unser Sohn ziemlich gleichzeitig eingetroffen waren. Der Sarg mit der uns so teuren Hülle traf erst nach 9 Uhr abends ein und wurde noch um 10 Uhr im Krematorium aufgebahrt. Natürlich erschien auch das junge Frankfurter Paar. Auch einige andere Verwandte kamen. Die Einäscherung fand am Nachmittag des nächsten Tages statt. Den Geistlichen hatten wir gebeten, da er uns und der Verstorbenen ganz fremd war, nur die Epistel 1. Kor. 13 vorzulesen; und so geschah's. Die Feier vollzog sich schlicht, still und würdig.

Während meine Frau und meine Tochter nun einige Wochen in Düsseldorf zu tun hatten, blieb ich zunächst vierzehn Tage in Sankt Goar, wo es uns neulich so gut gefallen hatte. Zu arbeiten hatte ich ja immer. Auch befand sich die Bonner Bibliothek in erreichbarer Nähe. Hermann Friedrichs war inzwischen gestorben. Seine Witwe erzählte mir von seinem Ende. Als der Krebs die Halsschlagader geöffnet, sei er an Verblutung sanft verschieden. In Mainz sei auch er eingeäschert worden. Seine Asche habe sie, seinem Wunsche entsprechend, obgleich es in Preußen verboten, in Hessen aber erlaubt sei, bei der Lorelei in den Rhein gestreut. Wir unterhielten uns lange über den Verstorbenen und über das knorrig widerspruchsvolle Wesen des Dichters, der nicht so bekannt geworden war, wie er es vielleicht verdient hätte, und sein Leben lang unter der Verbitterung des »verkannten Dichters« gelitten hatte.

Fernere vierzehn Tage durfte ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Düsseldorf verbringen, wo ich mich mit alten Freunden so heimisch fühlte wie nur je zuvor. Am 16. März setzten wir unsere Reise fort. Nach Italien kehrten wir nicht zurück. Florenz und Oberitalien hatten wir ja schon einmal mit unserer Tochter besucht; auch gab es für die Sonderzwecke meiner jetzigen Reise dort weniger nachzuholen. Vierzehn Tage ruhten wir, da die Meinen dessen dringend bedurften, in dem Berghotel am »Signal« über Lausanne am Genfer See aus. Dann fuhren wir geradeswegs in die Täler der Provence, »wo der Minnesang entsprossen«. Avignon, Saint-Remy, Les Baux, Arles, Nîmes, Aigues Mortes! Wie früher schon einmal, überschritten wir die französisch-spanische Grenze am östlichen Fuß der Pyrenäen. In Spanien haben wir in sechs angestrengten Studienwochen mehr Neues gesehen als Altes wiedergesehen. In Biarritz erholten wir uns wie damals einige Tage am brausenden Strande des Ozeans, ehe wir unsere Zickzackfahrt durch Frankreich antraten, die, anderen Zielen zugewandt als vor 33 Jahren, von den vorgeschichtlichen Höhlen Südostfrankreichs zu den vorgeschichtlichen Menhir-Geländen der Bretagne hinaufführte. In Paris hielten wir uns nur einige äußerst lehrreiche Tage auf, um unsere vorgeschichtlichen Studien dann in dem berühmten Nationalmuseum zu Saint-Germain-en-Laye fortzusetzen, in dem sein Direktor Salomon Reinach, der berühmte französische Gelehrte, selbst sich unser aufs freundlichste annahm.

Damals wurde man als deutscher Gelehrter in Frankreich noch überall willkommen geheißen und mindestens als Gleicher unter Gleichen behandelt. Der Gedanke, aus politischer Feindschaft auch die deutsche Wissenschaft zu »boykottieren«, wäre auch dem eingefleischtesten Franzosen damals noch als Wahnsinn erschienen.