|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die langgestreckte Silhouette des Pfenningberges zeichnete sich scharf in den mattblauen Himmel. Es war ein klarer Tag, wie er manchmal im Jänner kommt, wo die Ferne nahegerückt scheint, und der dann für den folgenden Regen und Sturm verheißt. Windwolken segelten durchs Blau und der Schnee war nicht mehr so knirschend hart, wie noch vor wenigen Tagen.

Im Osten der Stadt lag der Steyrerhof, ein alter Herrensitz, jener Familie gehörig, aus der der Stadtpfarrer von Linz stammte. Dort herrschte am Morgen des 22. Jänner lebhaftestes Getriebe: Reihen von Pferden warteten vor dem Einfahrtstor und im Hof. Diener, Lakaien, Jäger und Adjutanten gingen ab und zu, man sah mächtig bepackte Wagen ankommen und Grenadiere waren als Wachen aufgestellt. Der Gemahl der Königin war heute von Schloß Freiling zurückgekommen, schon gegen Mittag – und jetzt, nach Tisch, hielt er Kriegsrat mit dem Feldmarschall Khevenhiller und seinen Generalen und Obersten.

Franz Stephan, Herzog von Lothringen und Bar, Großherzog von Toscana, König von Jerusalem, hatte sich vorher schon eingehend mit dem alten, kriegserfahrenen Grafen besprochen. Es war ganz natürlich, daß dieser ihm den Plan für den Sturm auf Linz, der am nächsten Tage stattfinden sollte, in allen Einzelheiten klarlegte – und ebenso natürlich war es, daß der Herzog ihn vollkommen billigte. Daß er keine besondere strategische Begabung besaß, wußte er selbst am besten: ungern erinnerte er sich daran, wie er noch zu Lebzeiten seines kaiserlichen Schwiegervaters sich am Türkenkrieg hatte beteiligen müssen – und noch weniger lieb war ihm die Erinnerung an den vergangenen November, wo ihm der Entsatz von Prag nicht gelungen war und sein Heer zersprengt und in die Flucht gejagt worden war …

Nun – morgen würde es anders gehen. – Er würde nur die überreife Frucht zu pflücken haben; der alte Khevenhiller hatte klug und erfahren alles bis nahe an den letzten Erfolg geführt. Franz Stephan nickte dem Marschall mit aufrichtiger Dankbarkeit zu und war zufrieden. Jetzt würden gleich die Herren eintreten und er würde die Genugtuung haben, ihnen die Anordnungen für den letzten Sturm auf Linz darzulegen – als seinen Willen und Gedanken … Khevenhiller war Meister nicht nur auf dem Schlachtfelde, sondern auch in der Behandlung hochgeborener Herren …

Lambert Roxheim stand in der Gruppe der andern jungen Offiziere, die dem Generalstab zugeteilt waren und lauschte den Darlegungen des Gemahls der Königin. Er ist wirklich ein schöner Mann – dachte Roxheim, und betrachtete die schön geschwungenen Brauen des Herzogs, die sich über großen dunklen Augen wölbten, die feine gerade Nase, den etwas üppig-sinnlichen Mund und das behagliche Kinn. Unendlich viel Lebenslust lag in Franz Stephans Gesichtsausdruck, und zugleich das stolze Bewußtsein von der Wichtigkeit seiner Person. Auch viel natürliche Gutmütigkeit: das Erbteil seiner mütterlichen Großmutter, der kernigen Liselotte von der Pfalz.

Franz Stephan setzte in fließender Darlegung der Versammlung auseinander, was nun morgen zu geschehen habe. Er sprach ein korrektes Deutsch, nur hin und wieder klang der französische Akzent durch; kein Wunder – war er ja doch seit seinen Knabenjahren am Wiener Hofe erzogen worden. Man hörte ihm in ergebener Aufmerksamkeit zu.

Also man würde es morgen folgendermaßen machen: sämtliche Belagerungstruppen in Schlachtordnung in einem Umkreis von eineinhalb Stunden um die Stadt aufstellen. Der rechte Flügel dehnt sich hinter dem Fabriksgebäude bis an die Donau aus, der linke wird an den Hügel anstoßen, auf dem die Kapuzinerkirche steht. Jedes Korps der Belagerungstruppen hat seine Geschützbatterien – und sie alle werden gegen die Mitte der Stadt gerichtet … »Besonders gegen jene Gebäude, die uns als Quartiere der feindlichen Generale bekannt sind –« schaltete hier Khevenhiller ein. »Das Spindlerhaus am Hauptplatz werden wir besonders aufs Korn nehmen müssen, da wohnt Segur …« Verständnisvoll nickte ihm der Herzog zu.

Und die Fußtruppen würden Feuer in die Stadt werfen müssen; heute noch mußte alles Nötige an die Mannschaften ausgeteilt werden: Granaten an die Grenadiere, Pechkränze an die übrigen. »Das dürfte genügen!« sagte lächelnd der Herzog. Er sah sich im Kreise um. »Meine Herren – ich bin sehr zufrieden mit dem, was Sie bisher geleistet haben. Besonders danke ich Ihnen, Herr Marschall, für Ihre umsichtige Vorbereitung dieser Belagerung!« Und er reichte dem alten Grafen die feine weiße Rechte, die dieser mit tiefer Verbeugung entgegennahm …

Man besprach noch weitere Einzelheiten mit den Führern der verschiedenen Korps. Morgen um die achte Morgenstunde, wenn es hell genug war zum Zielen, sollte die Beschießung beginnen … Die Mannschaften sollten heute eine Extraration Menage bekommen, ordnete der Herzog noch an, ehe er sich in sein Zimmer zurückzog. Selbstverständlich würden die Herren – und er winkte allen bei diesen Worten mit würdiger Anmut seinen Abschiedsgruß zu – heute Abend bei ihm speisen …

Der alte Marschall stand noch einen Augenblick nachdenklich da, ehe er seinem fürstlichen Herrn folgte. Es war ihm jäh zum Bewußtsein gekommen, daß die Stadt, der morgen vielleicht ein schreckliches Los fallen sollte, über die Not und Verderben zu bringen er alles aufgeboten hatte, seine Geburtsstadt war … Dann schüttelte er diesen Gedanken ab. Was sein mußte, mußte eben sein …

Lambert Roxheim ging zu seiner Truppe, traf Anordnungen, sah nach seinen Pferden. Seine Husaren glühten vor Kampflust. Roxheim dachte an das stille graue Haus in der Altstadt, in dem seine Braut weilte. Dort waren sie und der alte Tann, dem er aufrichtig zugetan war, so ziemlich sicher … Freilich – wenn eine von den schweren Kugeln und Brandbomben, die man auf das Spindlerhaus zielen würde, zu weit flog? Was dann?

Aber auch Roxheim war nicht der Mann, lange sich zu sorgen; dazu war er viel zu jung, viel zu sehr vertraute er seinem guten Stern, der ihn im Leben bisher so angenehm geleitet hatte. »Morgen haben wir die Stadt –« sagte er sich. »Sie werden sich nicht allzulange halten können gegen unsere Batterien. Und wer weiß, ob ich nicht schon im Frühling mit der schönen Romana Hochzeit halten kann!«

*

Auch drinnen in der Stadt berieten sich die Verteidiger. Vom Landhausturm aus hatten Segur und seine Obersten die Bewegungen des Feindes beobachtet: man sah die feindlichen Scharen sich wohlgeordnet und geschlossen nähern, sah die Batterien auffahren. Das letzte Licht der scheidenden Sonne, die in goldblasse Wolken hinter den Freinberg tauchte, ließ alles noch deutlich erkennen. Dann wurde es rasch dunkel, von Westen her stieg Gewölk auf …

»Sie werden uns von allen Seiten unter Feuer nehmen –« sagte Segur düster. »Es wird ein heißer Tag werden – aber wir geben nicht nach!« Er sah sich herausfordernd im Kreise seiner Herren um. »Sollen sie ihre Stadt in Trümmer schießen – ganz und unversehrt werden sie sie nicht bekommen, so wahr ich Segur heiße!« Und er murmelte etliche seiner greulichsten Flüche vor sich hin …

»Wir haben sehr viel Munition –« sagte der Prinz de Tingry, der jetzt die Stelle als Oberst einnahm, die der gefallene Herzog du Chastel innegehabt hatte. »Wir sind überhaupt noch sehr stark – meinen Sie nicht auch, Vicomte?« wandte er sich an Kersaint, der neben ihm schritt. Sie strebten ihren Quartieren zu, jeder wollte ein paar ruhige Stunden des Schlafes haben, ehe es morgen im blutigen Ernst losging.

»Sie haben recht, mein Oberst!« Kersaint sagte es mechanisch. Seine Gedanken kreisten immerfort um das eine – um Romana! Nun war also das bittere Ende da …

Pranck kam ihnen nach und gesellte sich zu den beiden. »Wissen Sie, Herr von Pranck,« sagte der Prinz, der etwas philosophisch angehaucht war und in Paris zu jenem Kreise gehört hatte, der sich mit Wissenschaften und schönen Künsten die Zeit vertrieb, »daß es eigentlich um jeden Krieg etwas Sonderbares ist? Jeder der beiden streitenden Teile ist fest davon überzeugt, daß das Recht auf seiner Seite ist – und wir Soldaten bringen die zur Durchsetzung des Rechtes nötige Gewalt mit … Und die bestimmt, was recht ist – –« Er lachte leise und ein wenig spöttisch. »Wenn es die Herren Minister und Diplomaten vorher hundertmal anders sich gedacht haben … Und gerade in diesem Krieg, den wir da führen – seien Sie nicht ungehalten, Herr von Pranck,« wandte er sich mit höflicher Geste an diesen, »aber in so manchen Stunden hat es mir schon manchmal scheinen wollen, als ob Ihr Kurfürst doch nicht so ganz im Rechte wäre … Von ihrem Standpunkt aus hat die Königin jedenfalls eher die Gerechtigkeit auf ihrer Seite. – Aber bitte, nichts für ungut, nehmen Sie mir diese Betrachtungen nicht krumm!«

»Nein,« sagte Pranck, »gewiß nicht! Glauben Sie mir, Prinz – viele unter uns denken ähnlich – wenn wir es auch nicht sagen sollten … Man hat dem verstorbenen Kaiser alles garantiert und versprochen, er hat für diese Versprechungen ganz ungeheuere Gegenleistungen geboten – nun, lassen wir das! Jetzt will niemand sein Wort halten – alle Potentaten fallen über die Königin her. Ich bin kein Diplomat, bin ein einfacher bayrischer Landjunker – aber das eine weiß ich: wohin kommt die Welt, wenn Verträge nicht mehr gehalten werden, wenn Treu und Glauben nichts mehr gelten?!«

Er schwieg und sah nachdenklich zu Boden. Sie standen jetzt vor dem Tann-Haus in der Altstadt, der Prinz hatte sich ihnen angeschlossen, obwohl sein Quartier im Weißenwolffhaus war, beim Grafen Taufkirchen. »Was führen wir da für sonderbare Gespräche!« sagte er jetzt. »Paßt das für uns Kriegsleute? – Nun – morgen werden wir ganz anders handeln, als wir denken … Das ist vielleicht das Einfachste – –«

»Ja!« sagte Pranck. »Dreinschlagen – – die Verantwortung sollen andere tragen.«

Kersaint hatte nur halb hingehört – zu voll war sein Herz von Leid und Sorge. Vor den Gefahren des morgigen Tages konnte er Romana nicht schirmen … wer weiß, ob er sie überhaupt noch einmal sah! Wenigstens auf ein paar kurze Abschiedsworte – Abschied von der Liebe, vom Glück … Jetzt war ja immer die dunkelhaarige Schwester an ihrer Seite – wie ein Schatten …

Der Prinz verabschiedete sich von ihnen. Pranck sah ihm nach. »Der denkt über alles mögliche nach –« sagte er dann, während sie den Türklopfer in Bewegung setzten. »Aber hilfts was?!«

»Es ist alles Schicksal.« Kersaint sagte es mit düsterem Ernst. »Morgen wird sich das dieser Stadt erfüllen – vielleicht auch das unsere …«

Der alte Johann sperrte ihnen auf und grüßte freundlich. Ohne ein weiteres Gespräch stiegen die beiden jungen Offiziere zu ihren Zimmern hinauf. Mit kurzem Gruße trennten sie sich. –

Als Kersaint und Pranck am frühen Morgen des 23. Jänner das Haus verließen, breitete sich noch nächtliches Dunkel über die Stadt, deren Bürger eine Nacht voll Angst und Sorge hinter sich hatten. Denn nun wußte man es überall, daß die Geschütze des königlichen Heeres gegen die Stadt aufgefahren waren und daß die Entscheidung über das Geschick von Linz heranrückte. Und in vielen Häusern hatte der Hausvater nicht geschlafen, sondern hatte sich bemüht, besonders Wertvolles an Hab und Gut irgendwo in Kellergewölben in Sicherheit zu bringen – mußte er doch mit der Möglichkeit rechnen, daß sein Haus eine Beute des durch die Beschießung bewirkten Brandes werden könne.

Und man stellte Löschgeräte bereit, an welcher Tätigkeit sich an besonders wichtigen Stellen auch die Soldaten der Besatzungstruppen beteiligt hatten.

Kersaint hatte wirklich keine Gelegenheit mehr gefunden, Romana zu sehen – und wie er jetzt so neben Pranck durch die stummen Gassen schritt, überlegte er, daß es vielleicht so besser war … Was sie verband, mußte Geheimnis bleiben – um Romanas willen! Wer weiß, ob ihr Abschied nicht belauscht worden wäre – von der Schwester. Kersaint hatte das Gefühl, als ob Petronella irgendwie Verdacht geschöpft habe – in diesen zwei letzten Tagen war sie beständig dort aufgetaucht, wo Romana weilte. Und manchmal hatte sie so seltsam gelächelt – –

Daran dachte er jetzt wieder. Nun würde bald alles aus und vorbei sein – alles Schöne und Holde! Was ist besser: zu wissen, daß man unbeweint dahingeht – oder hinter sich ein Wesen zu lassen, von dem man weiß, daß es in bitterstem Leid einem Toten nachweinen wird?!

Bei General Segur waren bereits alle Offiziere des Stabes versammelt. Sie bekamen ihre Einteilung: jeder hatte einen bestimmten Teil der Verteidigung zu überwachen und die Verbindung zwischen diesem und der Leitung der Belagerten herzustellen. Pranck und Kersaint bekamen ihre Posten in einem Abschnitt angewiesen, der gegen die Vorstadt zu lag. –

Der Tag war ungewöhnlich trüb und düster. Als es gegen die achte Morgenstunde ging, lag erst ein fahles Zwielicht über der Stadt. Es schien, als wolle heute die Sonne nicht aufgehen. Schwere Wolken schoben sich im Südwesten herum, dort, wo die Traun winterkahle Auen durchzog …

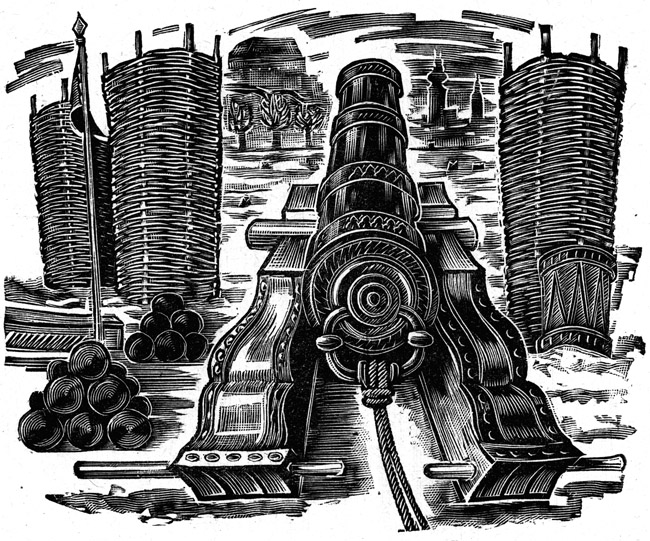

Mit einem Male zerriß gellender Trompetenklang und Paukengewirbel die lastende Stille der Erwartung, die bleiern über der Stadt lag. Mit klingendem Spiel, wohlgeordnet und prächtig marschierten die Truppen der Belagerer an die Palisaden heran – ganz dicht. Drohend richteten die Kanonen ihre verderbenspeienden Schlünde gegen die Stadt; auf allen Seiten, am Kapuzinerberg und auf den Anhöhen über dem Schulertal, beim Stockhof und auf den Harrachgründen, auf den Feldern bei dem alten Freisitz zur Eisernen Hand und dort wo die Vorstadt in die Landstraße überging, standen die Batterien. Unheimlich klang es, wie der Schlag der achten Morgenstunde, den die Kirchturmuhren entsendeten, übertäubt wurde vom prasselnd einsetzenden Gewehrfeuer … Und wenige Minuten später das erste gewaltige Dröhnen, das den Menschen durch Mark und Bein ging: die Kanonen hatten zu brüllen begonnen …

Da – dumpfes Krachen und Dröhnen: die ersten Bomben hatten getroffen, wenn auch nicht gezündet. Sie waren auf das Jesuitenkollegium gefallen, auf das Rathaus und etliche Häuser der unteren Pfarrgasse. Und sie waren sehr gut und zielbewußt abgesendet worden: zwei oder drei fielen auf das Gräflich Spindlerische Haus am Hauptplatz, wo General Segur sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte.

»Sie haben es ganz besonders auf uns abgesehen –« sagte der alte General mit grimmigem Lächeln. »Meine Herren – diese Freude wollen wir ihnen nicht machen, daß sie uns hier in Grund und Boden trümmern! En avant – wir übersiedeln … Werden auch draußen in der Vorstadt dem wichtigsten Abschnitt des Angriffs näher sein – dort gehören wir jetzt hin! Die Vorstadt hat am meisten gelitten – mir scheint, sie wollen von dort her einbrechen.«

Es war auch so: sowohl die innere, als auch die mittlere Vorstadt war bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Haus des Stiftes Kremsmünster auf der Spittelwiese, das Haus der Florianer auf der Landstraße, das Kloster der Karmeliten und viele Privathäuser – jedes hatte seinen Treffer davongetragen.

Die Ordonnanzen eilten atemlos hin und her, um den Feldherrn von jedem Fortschreiten des Kampfes zu unterrichten. Es ging hart auf hart – die Belagerten wehrten sich kräftig, schossen aus den Häusern und hinter den Palisaden hervor, was sie nur konnten. Aber so gut wie hinaus- wurde auch hineingeschossen, wenngleich die wenigsten Bomben zündeten und das Gewehrfeuer der Österreicher nicht den von ihnen gewünschten Erfolg hatte, da es nur die Verpfahlung und die zunächst befindlichen Gegenstände traf. »Wir haben ganz brav vorgearbeitet!« nickte befriedigt Segur, der mit seinem Stab zu den Karmelitern übersiedelt war.

Aber das Feuer der Batterien – das gab aus! Auf ein kleines Haus zunächst der Barbarakirche an der Landstraße fielen 54 Schüsse, darunter Kugeln von 24 Pfund. Lauter Treffer, die sich ins Gemäuer eingruben.

Das Kloster der Karmeliten hatte schreckliche Stunden mitzumachen. Die Batterie der Königlichen, die bei der Eisernen Hand aufgestellt war, beschoß es unaufhörlich und mit wütender Ausdauer. Mehr als fünfhundert Geschoße aller Art trafen das Kloster. Irgendwie waren die Belagerer zur Ansicht gelangt, daß ein großer Teil der französischen Truppen – man sprach von mehr als 1000 Mann – im Kloster sich aufhielten. Dem war aber nicht so – es war kaum die Hälfte der vermuteten Zahl, die dort ihre Stellung bezogen hatten. Kersaint war jetzt, gegen Mittag, unter ihnen.

Knappe fünfzehn Jahre waren erst seit der Vollendung des Karmeliterklosters verstrichen und nun schien es, als solle sein letzter Tag gekommen sein. Die fürchterliche Beschießung dauerte an … Schauerlich heulte eine von einer Bombe getroffene Glocke auf – es klang wie der Wehschrei dieser ganzen mißhandelten, gequälten Stadt … Und wenig fehlte, so wäre die Glocke geborsten und vom Turme herabgestürzt. Und auch das Dach war schwer beschädigt und viele Fenster zersprungen.

Weiter sausten die Kugeln um Giebel und Turm. Die unglücklichen Mönche beteten mit bleichen Lippen – aber sie waren nahe daran zu verzagen; im ganzen Kloster war kein Winkel mehr, wo man seines Lebens sicher gewesen wäre. Sie stimmten die Totengebete an …

»Brüder, rettet unsere Heiligtümer!« befahl der Pater Prior, ein ehrwürdiger Greis mit klugen Augen, aus denen Mut und Besonnenheit schaute. »Mögen die Lebenden auch uns verfolgen und töten – unser Jesukindlein und die hochheilige Monstranz müssen wir in Sicherheit bringen! Laßt uns zu den Toten eilen!«

Die Mönche griffen zu. Sie machten in der Kirche, in der das Echo der Schüsse unheimlich widerhallte, die Statue des wunderreichen Jesukindchens von seinem Altar los und trugen sie unter zitternden Gebeten hinab in die Gruft, wo schon einige Brüder schlummerten. Wohl ihnen, daß sie diesen Tag nicht erleben hatten müssen! – Der Prior folgte mit der Monstranz. Und da blieben sie nun. Eiskalt waren die Steinplatten des unterirdischen Gewölbes, die Mönche fühlten schaudernd den Frost in ihren nackten Füßen. Nun hieß es ausharren, beten, das Vertrauen auf himmlische Hilfe nicht verlieren – –

Oben im Speisesaal stand Segur mit seinen Herren. Düster waren ihre Blicke. Noch war nichts Entscheidendes geschehen – aber wehe, wenn sich irgendwo eine Bresche auftun sollte! Zur Verteidigung reichten die Kräfte der Belagerten noch lange aus – solange ihre Befestigungen und Palisaden sie bargen. Wenn es aber zum Sturm kommen sollte? Was dann?

Der Oberst, Prinz de Tingry, stellte diese Frage an den General. Segur gab keine Antwort. Er ging ein paarmal hin und her im gewölbten Refektorium, die Hände auf dem Rücken, leise in seinen grauen Bart hineinfluchend, wie es seine Gewohnheit war. Dann trat er zum Prinzen, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte leise, so daß es die andern Offiziere nicht hören konnten: »Prinz – wenn wir die Vorstädte halten können, wenn sie dort nicht eindringen und uns allzugefährlich nahe rücken, dann – dann –« er zuckte die Achseln, »dann mag es sein, daß wir die Stadt halten können, bis uns der Hunger zur Übergabe zwingt … O dieser dreimal vermaledeite mißlungene Ausfall!« brach er dann los. »Hätten wir uns damals besser verproviantieren können! Dann vielleicht – aber so – –«

Ein paar Offiziere, die am anderen Ende des Saales bei der Türe standen und den Ordonnanzen die Meldungen abnahmen, sahen verwundert herüber auf ihren General – Segur dämpfte seine Stimme, als er nun zu Tingry fortfuhr:

»Wir sind natürlich verloren – aber eine einzige Chance haben wir: uns möglichst lange zu halten, damit die da draußen –« und er wies durch das halbzersplitterte Fenster, das gegen Süden ging, »wenigstens auch einen tüchtigen Aderlaß kriegen … Daß sie so halbwegs mürbe werden und uns eine Kapitulation gewähren, die man annehmen kann …«

»Wenn sie es tun!« sagte Tingry bedächtig. Ihn sah seit einer Weile die ganze Sache sehr aussichtslos an. Gerade vor einer Viertelstunde hatte ihm Kersaint, der auf den Turm gestiegen war, gemeldet, daß sich, so viel er im schwärzlichen Pulverdampf erkennen konnte, eine größere Menge Truppen in der Gegend von Neuhäusl sammelte und sich in der Richtung auf die äußere Herrenstraße hin zu bewegen schien, einem Stadtteil im Südwesten. Tingry hatte dies kopfschüttelnd entgegengenommen und nur gesagt: »Da haben sie etwas vor!« Und dann hinzugefügt: »Sind Sie des Teufels, Vicomte, daß Sie, ohne daß es ihres Amtes wäre, auf den Turm klettern? Der ein so weithin sichtbares Ziel abgibt? – Da müssen ja die Kugeln ein arges Lied gepfiffen haben …« Und mit dem Versuch zu einem Scherz: »Sie wollen wahrscheinlich vor uns als unser Quartiermeister zur Hölle fahren?!«

Kersaint hatte ihm keine Antwort gegeben und war wieder auf einen anderen Beobachtungsposten gegangen. –

»Wie stehts in der Altstadt?« rief er jetzt eine bayrische Ordonnanz an, die mit einer Meldung gekommen war.

»Dort ist es viel zahmer als hier –« lachte der stramme Gebirgler. »Dort nehmen sie nicht so viel aufs Korn. Ein wenig pfeffern sie aus dem Urfahr herüber – aber nicht viel.« Und dann salutierte er und lief wieder seinen Befehlen nach.

Kersaint veratmete einen Augenblick. Dank dem Himmel – dort, wo sie weilte, war die Gefahr und das Grauen nicht so groß! Wenn nur ihr nichts zu Leide geschah! »Romana …« Leise sprach er den geliebten Namen vor sich hin – wie ein Gebet …

Aber dann rief ihn wieder die harte Pflicht an seinen zugewiesenen Platz.