|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Seeckts Gestalt umgab etwas Geheimnisvolles. Dabei war sein größtes Geheimnis, daß er meist gar keins hatte. Die Größe Seeckts war bis zu einem gewissen Grade seine unnachahmliche Art, einfach zu sein. Seine Art wurde allerdings oft nicht verstanden. Trotz dieser Einfachheit ist es wiederum unmöglich, Seeckt mit Schlagworten abzutun. Dazu war er wieder zu kompliziert. In irgendeine schlagwortähnliche Prägung hat er wohl niemals hineingepaßt. So ist es auch falsch, ihn einen Junker zu nennen. Es kommt schließlich darauf an, was man unter einem Junker verstünde. Das Wort ist wieder zu Ehren gekommen. Wenn man darunter einen innerlich und äußerlich fein gegliederten, hochgezüchteten Menschen versteht, dann war er ein Junker. Ein Vollblutjunker im Bewußtsein seines Wertes. Will man beim Junker eine, gleichviel ob sympathische oder unsympathische, Befangenheit sehen, so war Seeckt kein Junker. Nicht das Enge, sondern das Weite, das Große war sein Feld.

Seeckt war echter Edelmann und Aristokrat, körperlich und seelisch. Wir haben uns wieder daran gewöhnt, die Quellen des Seins der Einzelpersönlichkeit in unseren Voreltern zu suchen. Edles wächst nun einmal nicht in einem Menschenalter. Dazu braucht es Generationen. Die Ahnentafel Hans von Seeckts gibt mancherlei bedeutsamen Aufschluß über die Voraussetzungen seines Wesens.

Eine Kleinigkeit sei dabei vorausgeschickt. Der Vater und die Mutter Seeckts waren Vetter und Base, rechte Geschwisterkinder. Außerdem waren vermutlich die Urgroßmutter Seeckts väterlicherseits und die Ururgroßmutter mütterlicherseits, beide aus der Familie Stenzler, miteinander verwandt. Es ist also ein gewisses Maß von Inzucht sicherlich vorhanden, in diesem Falle mit dem Erfolge der Wertsteigerung und nicht der Wertminderung.

Die Seeckts sind der Überlieferung nach ein altes ungarisches Adelsgeschlecht, das wohl schon geraume Zeit vor 1700 von Ungarn nach dem schwedischen Rügen eingewandert ist. Diese Überlieferung stand immerhin so fest, daß 1786 die Verleihung des Adels durch den deutschen Kaiser nur als eine Wiederaufnahme eines früheren Adels aufgefaßt wurde. Das Wappen der Familie zeigt eine Taube mit dem Ölzweig im Schnabel, die Wappenfarben sind blau-gelb. Es mag dem Generalmajor von Seeckt später einmal eigenartig vorgekommen sein, als er in Spa, Versailles und London an Friedensverhandlungen teilnahm, die keine Friedensverhandlungen waren, daß gerade er zu diesem unfriedlichen Friedenswerk ausersehen war, der die Friedenstaube im Wappen führte.

Die Familie von Seeckt ist von der Insel Rügen bald auf das Festland herübergegangen, hat in Pommern Seeckt schreibt einmal der Mutter, er fühle sich als Pommer, habe aber Heimatgefühl eigentlich nur für Berlin gehabt. noch vor 1800 Grundbesitz erworben und bis zum Aussterben der Familie auch behalten, wenngleich dieser Besitz Hans von Seeckt insofern nicht mehr persönlich als Besitz berührte, weil er an den Bruder des Großvaters überging Seeckt hat dem alten Familiengut Nepzin in Pommern große Anhänglichkeit bewahrt. In seinen hinterlassenen Notizen findet sich eine ganz kurze Skizze einer Einleitung zu seinen Erinnerungen. Dort steht: »In einer preußischen Offiziersfamilie bin ich aufgewachsen, in der noch etwas Erdgeruch der einstigen pommerschen Familienheimat wehte.«. Erst Seeckts Großvater wurde Offizier. Man kann also nicht einmal im Mannesstamm der Namensträger behaupten, daß Hans von Seeckt, wie so oft geschrieben wird, aus einer Soldatenfamilie stammte. Gewiß sind die Seeckts und auch alle anderen Vorfahren in breiter Ausdehnung nicht nur Soldaten gewesen, sondern haben auch ihre Soldatenpflicht treu mit einer nicht geringen Anzahl von Todesopfern auf den Schlachtfeldern verschiedener Kriege bewiesen. Aber die eigentliche militärische Tradition beschränkte sich für Hans von Seeckt ausgesprochen auf die letzten zwei Generationen. Es ist nicht zu verkennen, daß unter den Vorfahren die akademischen Berufe und in ihnen der Theologe etwas hervorragten. Das geistige Element, man möchte fast sagen das durchgeistigte, das Seeckts feines Gesicht von innen heraus belebte, wird verständlich aus solcher Ahnenreihe. Vom Großvater väterlicherseits mag der unverkennbare Zug harter preußischer Pflichterfüllung stammen. Ihm ist der Lebensweg nicht leicht gemacht worden. Seine dienstliche Entwicklung fällt gerade in die Zeiten der Stagnation in der Armee. 1816 war Rudolf von Seeckt aus schwedischen in preußische Dienste übergetreten, selbstverständlich in der Hoffnung, daß in einem Preußen, das soeben glorreich Leipzig und Waterloo geschlagen hatte, auch in der Zukunft Ruhm und Ehre zu gewinnen sein würden. Es kam anders. Die Kräfte von Volk und Staat waren zu stark beansprucht worden. Teils suchte man im Biedermeier Ruhe, teils kamen sogar politische Rückschläge, im ganzen eine Zeit, die eher rückwärts statt vorwärts gehen wollte. So hat es denn Rudolf von Seeckt erst mit 53 Jahren in Minden zum Major gebracht. Mit 61 Jahren ging er als Oberst ab. Als sein Sohn später ein besonders günstiges Avancement zum Major hatte, gratulierte ihm Rudolfs Schwager Zastrow 1869 mit dem Hinweis darauf, daß dies ein Ausgleich für das unerhört mühselige Fortkommen des Vaters sei. Das Avancement dieses Sohnes Richard war allerdings so ungewöhnlich, daß er jünger General wurde als sein berühmt gewordener Sohn Hans.

|

|

|

Die Mutter

|

Der Vater

|

Der Großvater Rudolf von Seeckt hatte eine Droysen zur Mutter. Die Droysens müssen kluge und besinnliche Männer gewesen sein. Dieser Zweig der Familie läßt sich in Pommern bis um 1600 nachweisen. Sie sind damals schon angesehene Leute gewesen, mit dem bodenständigen Adel versippt. Die Familie soll aus Italien eingewandert sein. Wenn also auch im ganzen der nordische, bis zum schwedischen Gothenburg herauf und wiederum nach Osten bis jenseits der Weichsel führende Einschlag bei Hans von Seeckt überwiegt, so ist es doch wesentlich, festzustellen, daß das Zierliche, Feine in seinem äußeren und Wesen immerhin mit der vermutlichen ungarischen und italienischen Blutmischung zusammenhängen kann. Hans von Seeckts Vorfahren sind Köpfe, die man lange und nachdenklich betrachten muß, klare, kluge, feine Gesichter, nicht ohne einen kleinen Zug selbstbewußter Härte; Menschen, die um ihren eigenen Wert wissen und doch Güte zeigen.

Kinderbild im Alter von 4 Jahren

Der Großvater Rudolf von Seeckt heiratete Emma Israel. Die Israels, die einen alten nordischen Namen, wie andere Familien in Deutschland auch, aus Frömmigkeit einer biblischen Bezeichnung angeglichen hatten, waren rein schwedischen Ursprungs; Ratsherren, Schiffseigner, Offiziere, die es schon von Beginn des 18. Jahrhunderts an recht zu Wohlstand gebracht hatten. Das hat freilich nicht ändern können, daß der Werdegang Rudolf von Seeckts für die Kinder keine nennenswerten Glücksgüter hinterließ. Die Großmutter Emma muß eine besonders liebenswerte Frau gewesen sein. Ihr Sohn Richard hat jedenfalls an ihr mit inniger Liebe gehangen. Von beiden Eltern schreibt er, daß sie »die selbstlosesten Naturen und nur auf das Wohl ihrer Kinder bedacht waren«.

Das Geburtshaus Hans v. Seeckts

in Schleswig, Herrenstall 15

Der Werdegang des Vaters Richard August von Seeckt, der bis zum Kommandierenden General und zum Ritter des Schwarzen Adlers führte, ist naturgemäß nicht ohne Eindruck auf die Entwicklung von Hans von Seeckt gewesen. Das Leben verließ frühzeitig die Enge und gab Eindrücke, die allein schon durch den Wechsel, aber auch durch die Mannigfaltigkeit der Beziehungen ganz unwillkürlich den Gesichtskreis erweitern mußten. Der Vater Richard von Seeckt war von Haus aus ein lebenslustiger und fröhlicher Mensch, der eine Vorliebe für die Jugend hatte. Trotzdem war er ein sorgsamer Hausvater, der es verstand, den Zuschnitt des Hauses bald so zu gestalten, daß er doch schon in der Bataillonskommandeurszeit eine ausgesprochen repräsentative Note aufwies Eine erhebliche Anzahl von Angaben über das Elternhaus und die Jugendzeit Hans v. Seeckts machte seine Schwester, Gräfin von Rothkirch und Trach in Liegnitz.. Der Vater Seeckts war, wenn auch ohne überragende Bildung, von Natur klug und schrieb einen oft mit Bewunderung gerühmten flüssigen Stil. Die Handschrift des Vaters, namentlich die Unterschrift, hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit der des Sohnes. Aber diese Ähnlichkeit war nicht nur rein äußerlich. Der Vater Seeckt hatte eine Art, Briefe zu schreiben, die in der Anordnung der Sätze, der Worte und der Schrift wie ein künstlerischer Rhythmus anmutete. Dazu kam eine betonte Kürze der Ausdrucksweise, die beim Vater allerdings nur in Briefen von besonderer Bedeutung vorkam, denen er einen besonderen Klang geben wollte. Sonst wurde der Vater gelegentlich auch weitschweifig. Der Sohn aber erbte Rhythmus und Kürze. Übrigens war der Vater ungewöhnlich musikalisch, eine Begabung, die sich nur sehr wenig vererbt hat. Seine Tochter blieb gänzlich unmusikalisch, und Hans von Seeckt ist nie ausübend in der Musik gewesen. Freilich hat er wie die Mehrzahl aller großen Soldaten, besonders Moltke, Musik außerordentlich geliebt, gern und viel Musik gehört und gelegentlich seiner besonderen Verehrung für die Melodien Mozarts bewegten Ausdruck gegeben in Worten ungewöhnlich weicher Ausdrucksart. Es mag für Hans von Seeckt bezeichnend sein, daß er gerade Mozart liebte, von dem Wagner einmal gesagt hat: Seine Kompositionen seien so, als wenn die ewige Harmonie sich mit sich selber unterhielte. Das Ausgeglichene, das innerlich Harmonische mag die begründende Verbindung zu Mozartscher Musik gewesen sein. Hans von Seeckt war überhaupt, richtig gesehen, eine Künstlernatur. Er hat auch seinen eigenen Beruf als Künstler gehandhabt und wie eine Kunst verstanden. Er suchte in sich, in seinen Taten und in seiner Umwelt die Harmonie, das Schöne. Daraus erklärt sich, ganz anders, als es viele auffassen, der seelische Gleichmut nicht als Zwang äußerer Haltung, sondern als innere Harmonie.

Es wird auf den Werdegang des Vaters, also des Generals der Infanterie Richard von Seeckt, noch so weit zurückzukommen sein, als der Sohn ihn im Elternhaus miterlebt. Das ist die Zeit bis 1885. Danach kommt der Vater kurze Zeit nach Bromberg und alsdann als Divisionskommandeur und Kommandierender General nach Posen. Er erreicht nicht nur das Ansehen, das einem so hohen Offizier leicht und ohne weiteres zufällt, sondern er steht in hoher Gnade bei seinem Kaiser, der ihn 1897 à la suite des Infanterie-Regiments Nr. 55 Bülow v. Dennewitz stellt und ihn 1901 zum Chef des Infanterie-Regiments Nr. 16 v. Sparr macht. Ein Briefwechsel beweist freundlichste Beziehungen zum König Georg von Sachsen. General von Seeckt ist in der ganzen Bevölkerung allgemein ungewöhnlich beliebt. Diese Beliebtheit kommt sehr deutlich zum Ausdruck in den Abschiedsbriefen und in seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Posen bei seinem Ausscheiden. Zu denen, die seinen Fortgang lebhaft bedauern, gehört auch der Kardinal Erzbischof von Stablewski. Er schreibt ihm am 28. 1. 1897: »... Ich fühle schon jetzt, wie das Scheiden eines Freundes weh tun wird … Meinen Empfindungen will ich heute keinen Ausdruck geben. Es findet sich doch noch eine stille Stunde, in welcher ich … das werde sagen können, was ich einem solchen Freunde aus des Herzens Tiefen dankend zu sagen verpflichtet bin – auch wenn der Freund es ahnt und kennt.« Es ist später gelegentlich die Meinung aufgetaucht, der Kommandierende General von Seeckt sei 1897 vielleicht doch verabschiedet, weil er zu polenfreundlich gewesen sei. Freilich hat er keinen Zweifel darüber gelassen, daß er gemeinsam mit dem Oberpräsidenten Graf von Zedlitz für ein, wie er es nannte, gerechtsames Entgegenkommen gegenüber der polnischen Bevölkerung innerhalb der deutschen Reichsgrenzen eintrat. Graf von Hutten-Czapski schreibt 1936 in seinem Buche: Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft: »Seeckt Gemeint ist also der Vater. war ein entschiedener Gegner antipolnischer Politik, suchte den Verkehr mit den markantesten Persönlichkeiten der polnischen Gesellschaft, drang aber mit seinen Ansichten in Berlin nicht durch. Mit mir unterhielt er sich oft sehr einsichtig über die Zustände in der Provinz Posen … Seeckt war das Vorbild eines Soldaten aus der Epoche des deutsch-französischen Krieges, hatte aber mehr politisches Verständnis als die meisten anderen …« Da sich damals seine Auffassungen nicht mit denen in Berlin deckten, mag es dort gelegentlich auch unliebsam vermerkt worden sein, daß von polnischer Seite viel in seinem Hause verkehrt wurde. Ausschlaggebend sind diese Umstände ohne jeden Zweifel nicht gewesen, weil der General ganz sicher in diesen Dingen nicht zu weit ging. Er kannte die notwendige Grenze sehr wohl. In Straßburg hatte er allzu große Nachgiebigkeit des Statthalters v. Manteuffel gegenüber der elsaß-lothringischen Bevölkerung keineswegs gebilligt. Im übrigen war es Tatsache, daß Seeckt seit 1896 krank war und aus diesem Grunde ging. Jedoch der Sohn Hans entsann sich sehr viel später durchaus noch der Auffassung seines Vaters und zog aus ihr mindestens Folgerungen bewußter Objektivität.

Unter den Auszeichnungen des Vaters beansprucht eine vielleicht besondere Beachtung. Unter der Verleihungsurkunde des Sterns zum Roten Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub steht die Unterschrift des alten Kaisers, die wohl mit zu den letzten zählen wird. Sie ist am 18. Januar 1888 geschrieben.

Der Vater ging 1897 zunächst auf Reisen, zog dann nach Berlin, wo der Sohn Hans ihn nicht allzu häufig mehr gesehen hat, und starb schließlich 1909 in Schlesien.

Die Gabe und die Liebhaberei des Vaters, Gedanken schriftlich festzulegen, hatten nicht nur während der Kriegszeit eine umfangreiche Korrespondenz mit seiner Frau zur Folge, sondern führten ihn auch dazu, in späteren Jahren eine Art von Tagebuch zu führen.

Aus der Kriegskorrespondenz mag eine kleine Episode Erwähnung finden. Richard von Seeckt war in den Schlachttagen des August am Bein ziemlich schwer verwundet und kehrte erst wieder zur Belagerung von Paris zurück, etwa als endlich die Beschießung begann. Er hat dann die Kämpfe um Le Bourget mitgemacht. Durch den Brand der Tuilerien und sonstige erkennbare Anzeichen konnte man von außen her die Wirkung des Kommune-Aufstandes und der Gegenaktion der Regierungstruppen einigermaßen beobachten. Sobald es ging, ließ die deutsche Regierung der Bevölkerung von Paris Lebensmittel zuführen. Bei irgendeiner Gelegenheit kam es nun in diesen Tagen dazu, daß der Major von Seeckt mit seinen Offizieren zum Essen bei einem vornehmen Franzosen in der Gegend von Le Bourget war. Bei Tisch brachte der französische Hausherr einen sehr feinen Trinkspruch von genau vier Worten aus. Er sagte: »Nos amis, les ennemis.« Es drückt sich darin der Dank dafür aus, daß in bitterster Stunde der Deutsche als Feind hochherzig genug war, zu helfen. Man kann den Franzosen nicht gut nachsagen, daß sie in einer Situation, in der die Not unser Volk viel härter angefaßt hat, uns etwa ähnlich hochherzig geholfen hätten.

Aus den Tagebüchern der letzten Lebenszeit ist etwas erwähnenswert, was vielleicht nicht ohne Einfluß auf den Sohn geblieben ist. Es geht durch diese Niederschriften eines um die Siebzig doch merklich alternden Mannes ein Zug zur Frömmelei, der in seinen Ausdrucksformen nicht ungekünstelt und natürlich blieb. Hans von Seeckt ist bis an sein Lebensende ein tief religiöser Mensch geblieben, der sein Christentum ernst nahm. Aber in seiner Scheu, etwas von seinem Innern, von seiner Seele nach außen mehr zu zeigen, als es unbedingt erforderlich war, lag es ihm nicht, religiöse Dinge zu betonen. Dies mag zu einer ausgesprochenen Zurückhaltung in der äußeren Betonung religiöser Formerfüllung gesteigert worden sein dadurch, daß nach seinem Geschmack der Vater sie allzusehr betonte.

Im Jahre 1860 hatte der damalige Hauptmann von Seeckt seine rechte Kusine Auguste von Seeckt geheiratet. In ihren Zügen ist manches, was sich beim Sohne wiederfindet. Vor allen Dingen die eigentümliche Reinheit der Linienführung um Stirn und Nase, der aus einem merkwürdigen Kontrast von Weichheit und Härte zusammengestellte Mund und das eigenartig aristokratische Kinn. Sie stammte aus einer Familie, in der schöne Frauen häufig waren, was insbesondere für ihre Mutter Charlotte von Schubert gilt. Klein und zierlich, war Auguste von Seeckt selbst nicht eigentlich schön, freilich sehr anziehend zu nennen. Aber sie und ihre Mutter, die die große Welt vielleicht ein wenig aus dem Hause des alten schwedischen Geheimrats Ernst Konstantin von Schubert kennen konnten, sonst aber eigentlich mehr zu Vorfahren Menschen eng begrenzten Wirkungskreises hatten, waren ausgesprochen das, was man gesellschaftlich eine große Dame zu nennen pflegt: Haltung, Würde verbreitend, Ehrfurcht verlangend. Wir verstehen heute, die wir die manchmal geradezu fürstliche Haltung Seeckts in seinen älteren Jahren kennen, vielleicht mehr als die Gefährten der Jugend, daß die Schwester dem Vater und der Sohn der Mutter näherstand. Auguste von Seeckt nahm das Leben etwas schwer. Hans schreibt einmal später selbst von der Mutter: »Die Gabe, sich das Leben leicht zu machen, hat sie nicht.« Sie war wohl ungewöhnlich klug, wie die meisten ihrer Vorfahren und viele ihrer Verwandten. Aber sie war von Natur betont ernst, leicht bedenklich, wiederum den Haushalt äußerst scharf regierend, gesellschaftlich erheblich reservierter als der Vater. Vielleicht war sie sogar etwas steif. Es gab Menschen, die in der Geselligkeit in ihrer Nähe froren. Wer aber in Not zu ihr kam, fand ein warmes, gütiges Herz. Man kann nicht leugnen, daß sie stark am Alten hing. Angeborene Königstreue ließ sie in jedem Beugen vor Geld eine Verflachung der Sitte sehen. Sehr religiös, stand sie dem Pietismus nicht fern. Ihr fast unerbittlicher Ernst hat sich auf den Sohn, wenngleich bei ihm durch viel echten Humor gemildert, vererbt. Unter dem Tode des ältesten und des jüngsten Kindes litt sie so offensichtlich, daß etwas Schweres, Trauriges in ihrem Wesen sie bis zu ihrem Lebensende nie ganz verlassen hat. Das hat sie nicht gehindert, ihrer Schwiegertochter eine überaus freundliche Schwiegermutter zu sein. Die Ehe der Eltern Seeckts war ungewöhnlich harmonisch, es fiel buchstäblich nie ein unfreundliches Wort. Vielleicht trug mit dazu bei die Gabe des Vaters, der die Mutter klug oft nicht widerstrebte, die Härten des Lebens weniger zu meistern, als ihnen auszuweichen. Freilich wurde dieses Verfahren vom Vater, womit nun die Mutter nicht immer einverstanden war, etwas auch auf die Lebensleitung der Kinder übertragen. Es geschah nicht so leicht, daß der Vater irgendeinen Mißerfolg im Werdegang der Kinder mit Tadel belegte oder ernstlich rügend bemerkte. Tatsächlich ist der Vater wohl nur ein einzig Mal wirklich böse geworden, wie das dann leicht so geht, vielleicht an falscher Stelle. Als nämlich der junge Leutnant Hans von Seeckt eines Tages über die normalen, wirklich nicht bedenklichen Leutnantsschulden nach Hause berichtete, da äußerte sich das Mißfallen des ja nun allerdings den Freuden der Jugend inzwischen fern gerückten Vaters doch ziemlich deutlich.

Mag der Sohn, wie gesagt, der Mutter sein Leben lang mit dem Gemüt etwas näher gestanden haben als dem Vater, so ist doch der väterliche Einfluß immer unverkennbar. Noch Ende 1912 schreibt der Sohn: »... Oft frage ich mich, wie mein Vater sich wohl in irgendeiner Lage verhalten hätte. Dann sage ich mir wohl, daß ich in seinem Sinn vielleicht handele, nur daß bei ihm alles durch seine große Herzensgüte gemildert wurde, während bei mir das gleiche als Schroffheit wirkt.« Die besondere Zuneigung zur Mutter hat der Sohn 1912 einmal in sehr zarten Worten ausgedrückt: »... Dein letzter Brief enthielt eine etwas trübe Bemerkung über das Almosenhafte der Liebe. ›Und wenn Dich ein Heer von Bacchanten begleitete, den Weg hinab gehen wir alle allein‹, sagt ein mir besonders lieber neuerer Schriftsteller. An das ›einsame‹ müssen wir uns alle gewöhnen, früher oder später. Doch hoffe ich, daß Du das nicht in einer Art von Bitterkeit geschrieben hast und unter dem Eindruck eines gewissen Verlassen- oder Vernachlässigtseins. Das Leben führt uns doch nur äußerlich so auseinander, zwingend zwar darin, aber doch machtlos, was den inneren Zusammenhang betrifft. Dessen sei gewiß …«

Der Großvater mütterlicherseits, Friedrich von Seeckt, war zu seiner Zeit als königlich preußischer Appellationsgerichtspräsident in Pommern fast eine Berühmtheit. Als 1856 die Universität Greifswald ein Jubiläum feierte, wohnte der König von Preußen bei ihm. Friedrich von Seeckt genoß eine allgemein verbreitete Verehrung, die sich in einer Fülle von Anerkennungen äußerte. 1867 schreibt ihm der preußische Kronprinz als Statthalter in Pommern einen langen, herzlichen Glückwunschbrief: »... Habe ich doch als Statthalter der Provinz, welcher Ihr amtliches Wirken seit einem halben Jahrhundert in fast ununterbrochener Folge angehört, die großen Verdienste kennen und würdigen gelernt, welche Sie sich hierbei um die Rechtsordnung und die Rechtspflege Neu-Vorpommerns erworben haben. Denn wie Sie einst in das Dunkel und die Verworrenheit seiner provinziellen Gesetze Licht und Klarheit brachten und dies damit wieder zu einer auch den Laien zugänglichen und verständlichen Rechtsquelle erschlossen, so haben Sie demnächst, an die Spitze des höchsten Gerichtshofes in diesem Landesteile berufen, diesem das schönste Kleinod des Richters zu erhalten und zu mehren verstanden: das Vertrauen der Gerichtseingesessenen zu der unerschütterlichen Unparteilichkeit seiner Rechtspflege …« Friedrich von Seeckts Frau Charlotte von Schubert muß in ihrer Jugend eine sehr schöne Frau gewesen sein, die auch der spätere Kaiser Wilhelm I. geschätzt hat. Er schenkte ihr ein Armband von großer Kostbarkeit. Bis in ihr hohes Alter hinein blieb sie eine ungewöhnlich kluge Frau, die eine gewisse Großartigkeit des Lebensstils wagte. Vielleicht trug dazu bei der Verkehr mit einer ganzen Anzahl Schubertscher Verwandter, die sich in hohen russischen Generalstellen befanden.

Aus der Ehe Richards und Augustes von Seeckt sind vier Kinder hervorgegangen. Der älteste und der jüngste Sohn starben früh. Als zweites Kind wurde die Tochter Marie, später Gräfin von Rothkirch und Trach, und am 22. April 1866, also wenige Wochen, bevor der Vater die Mutter mit ihren drei Kindern verließ, um den Böhmischen Krieg mitzumachen, in Schleswig als drittes Kind Johannes Friedrich Leopold von Seeckt geboren. Die ersten Lebensjahre des Knaben werden etwas unruhig. Kurz vor der Geburt Hansens war der Vater in die Garde versetzt. Bald nach Kriegsende wird er Korpsadjutant beim II. Korps, dessen Kommandierender General der Kronprinz von Preußen war. Infolgedessen war damals der Sitz des II. Korps nicht Stettin, sondern Berlin. 1868 wird der Vater in das Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment versetzt, bei dem er bis zum Herbst 1874, also auch während der ganzen Kriegszeit, verblieb. Der junge Hans lernt damit die Stadt kennen, in der er einen wesentlichen und den wichtigsten Teil seines Lebens verbringen sollte. Man wohnte zunächst in der Regentenstraße, also in dem Viertel Berlins, das seiner späteren Wirksamkeit als Chef der Heeresleitung recht nahe lag. Später siedelte man in die Cantianstraße über, die es heute nicht mehr gibt. Hans hat hier auch mit der Schule begonnen. Sie ist ihm zunächst nicht schwer gefallen. Die Mutter berichtet einmal brieflich, daß es ihm leichter würde als dem älteren Bruder, daß er aber kein ganz einfaches Kind und manchmal recht unnütz sei. Übrigens nennt ihn der Vater einmal einen hübschen Jungen. So sehr viel wurde im Elternhause aus den Kindern nicht gemacht. Sie hatten sich mit der damaligen Selbstverständlichkeit als Kinder dem Ganzen einzufügen. Das mag dem allerdings recht lebhaften Kinde nicht immer ganz leicht gefallen sein. Jedenfalls war er dem Großvater manchmal zu laut. Als er ihm bei einer Sommerreise in Wiesbaden einst sein lautes Wesen verwies, erklärte Hans, er wollte auf den Neroberg, um da einmal so laut schreien zu können, wie es ihm paßte.

Als der Vater 1874 nach Detmold versetzt wurde, begann nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder eine Zeit, die allen stets in besonders froher Erinnerung geblieben ist. Daß sich hie und da einige kleine Schwierigkeiten zwischen dem königlich preußischen Kommandeur und dem regierenden Fürsten von Lippe-Detmold ergaben, Kompetenzschwierigkeiten, von denen wir heute mit Humor Kenntnis nehmen, berührte die Kreise der Kinder nicht. Man hatte ein wunderschönes Haus, einen großen Garten, die finanzielle Lage war fühlbar gebessert, man sah sehr viel Gäste. Der junge Hans beginnt seine ersten Reitversuche, die vielleicht der Anlaß geworden sind, daß er Zeit seines Lebens ein recht guter Reiter blieb, dem man noch in späterem Alter eine weiche Hand nachrühmte. Er ist auch noch als Chef der Heeresleitung mit einer bei ihm ungewöhnlichen, fast ausgelassenen Freude Jagden mitgeritten. Auf der Schule kommt er gut vorwärts, ohne irgendwie Besonderes zu leisten, und macht ausgiebig seine üblichen Jungensstreiche.

Das Jahr 1881 bringt die Versetzung des Vaters als Brigade-Kommandeur nach Straßburg. Hans ist hier ziemlich viel sich selbst überlassen und tritt bemerkbar hinter der nunmehr ausgehenden Tochter zurück. Angeblich nutzte er dieses Unbeachtetsein dahin aus, daß er sogar einmal sitzen geblieben ist. Ob es stimmt, läßt sich nicht mit Gewißheit feststellen. Wenn es stimmt, hat es der in solchen Dingen recht nüchtern denkende Vater keineswegs mit besonderem Groll vermerkt. So ist es jedenfalls der Schwester in Erinnerung geblieben. Die Straßburger Schulen hatten damals noch Sommerabitur. Dadurch kommt es, daß Hans von Seeckt am 17. Juli 1885 zu Straßburg die Reifeprüfung besteht. Das Zeugnis der Reife ist recht interessant. Aufmerksamkeit und Fleiß sind nur im ganzen gut. Dann aber heißt es in Deutsch wörtlich: »Von Seeckt ist in der deutschen Literatur ungewöhnlich belesen und hat für die Werke derselben ein feines tiefdringendes Verständnis, das namentlich auch in seinen sehr guten Aufsätzen nach der kritisch-ästhetischen Seite hin in erfreulicher Weise zutage trat. Die Examensarbeit war gut. Schlußurteil sehr gut.« Man muß schon zugeben, daß dies Urteil dem kritischen Vermögen jenes Schulmannes, der es abgab, ein recht günstiges Zeugnis ausstellt. Dieser Lehrer hatte bei dem jungen Menschen einen der stärksten und bleibenden Wesenszüge der Persönlichkeit erfaßt, nämlich die kritisch-ästhetische Begabung Über den Ordinarius der Oberprima schreibt Seeckt fast genau 30 Jahre später: »Heute hatte ich einen netten Brief von dem von mir nachhaltig verehrten Lehrer, Professor Theobald Ziegler, damals Straßburg, der mich in der Zeitung gefunden und seinen alten Schüler erkannt hatte.«. Man darf annehmen, daß das »sehr gut« in Deutsch im Einvernehmen mit einem wohl ausschließlich durch das »Verständnis für die Schönheit der griechischen Autoren und die Fertigkeit geschmackvoller Übersetzung« erreichten »gut« in Griechisch wesentlich dazu beigetragen hat, über sonstige Fährnisse in nicht weniger als vier anderen Fächern hinwegzuhelfen. Erstaunlich ist, daß man der Beurteilung in Geschichte ansieht, sein Lehrer habe sich nur mit äußerster Mühe zu einem »genügend« bewegen lassen. Eigenartig ist ein etwas absprechendes Schlußurteil im Turnen. Dem steht gegenüber, daß er sonst körperlich keineswegs als junger Mensch etwa linkisch war, ohne freilich besonders turnerisch gewandt zu sein. Man konnte ihn auch nicht eigentlich zart nennen, obwohl er ganz gewiß körperlich kein Kraftmensch war. Jedenfalls hat er in seiner militärischen Entwicklung niemals körperliche Schwierigkeiten gehabt. Es muß ihm also irgend etwas an der Art der körperlichen Schulung in Straßburg wahrscheinlich nicht gepaßt haben. Das etwas magere Reifezeugnis hindert nicht, daß der Statthalter in Straßburg den mulus als Belohnung mit den Eltern zum Essen einlädt.

Der Vater läßt ihn beim Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 eintreten, an das ihn selbst die Feldzugserinnerungen von 1870/71 offensichtlich enger banden, als die von 1866 an das Augusta-Regiment.

Über dieses Alexander-Regiment hat 1926 beim Abgange Seeckts ein sozialdemokratischer Journalist, den man sonst nicht gern zitiert, ein eigenartiges Urteil abgegeben:

»Seeckt stammte aus der Garde-Infanterie des alten Heeres, und zwar aus dem berühmten Alexander-Regiment. Für den Kenner der kaiserlichen Wehrmacht sagt das schon allerhand … Bei den Alexandrinern erzog man den Mann von Welt. Die Alexanderleute waren durchweg gescheite Burschen, tüchtige Militärs und – eine Seltenheit in der alten Armee – kaltschnäuzige Diplomaten und zugeknöpfte Gentlemen gewesen … Groener oder … Reinhardt wären im Alexander-Regiment, das von Vornehmheit nur so triefte, bald an die Luft gesetzt worden. Hier in dieser Atmosphäre der Generalstabs-Diplomatie wuchs Seeckt heran und blieb Alexandriner bis auf den heutigen Tag, das heißt er blufft die Leute, die er düpieren will und die er für seine Winkelzüge braucht, daß ihnen das Wasser aus den Augen rinnt.«

Hieran war so viel falsch, als der Verfasser an Gehässigkeit in seine Sätze hineinbringen mußte, um die Leser seiner Zeitung zu befriedigen. Es war auch grundfalsch, ausgerechnet Seeckt nachzusagen, daß er die Leute bluffe. Gerade das hat Seeckt nie getan. Er hat keinen Gegner für dümmer gehalten, als er war. Er hat genau gewußt, daß der politische Bluff immer von der anderen Seite schließlich früher oder später, und zwar meist früher, durchschaut und dann lediglich als ein Zeichen der Schwäche erkannt wird. Aber sonst stand in den Sätzen manches, was gar nicht schlecht beobachtet war. Gescheite Burschen, tüchtige Militärs waren diese Alexander-Offiziere jedenfalls. Es war ganz gewiß eine ausgezeichnete Truppe, in deren Verband der junge Avantageur eintrat, eine vorzügliche Schule altpreußischer Pflichtauffassung. Später ist so viel an alten Garde-Truppenteilen herumkritisiert worden, daß man wohl vermuten kann, Hans von Seeckt hätte ein Wort zu ihrer Ehre gefunden, wenn er selbst in dankbarer Erinnerung an sein altes Alexander-Regiment sein Leben beschrieben hätte. Unter manchem anderen Vorwurf ist der Garde nachgesagt, sie sei zu fein gewesen. Zu fein zum Sterben auf dem Schlachtfeld war diese Garde jedenfalls nicht, und das sagt wohl alles. Eine Truppe, die ihren Mannschaftsersatz sich bevorzugt aus dem ganzen Reich aussuchen durfte und deren Offizierkorps seinen Nachwuchs aus lebhaftem Angebot auszuwählen in der Lage war, hätte schon grobe Fehler in ihrer Entwicklung machen müssen, wenn sie nicht zu den Besten des deutschen Heeres gehört hätte. Mindestens mußte die Garde so gut sein wie jeder andere Truppenteil, der günstige Voraussetzungen für sich hatte. Wenn man das Offizierkorps fein nannte, so ist das ja nun vielleicht noch kein Vorwurf, der sich länger aufrechterhalten läßt, als man einem gedankenlosen Schlagwort zu huldigen beabsichtigt. Gerade die innere und äußere Struktur Seeckts ist so angetan von persönlicher Feinheit, daß man nur wünschen möchte, diese seelische, charakterliche und auch sonstige Feinheit möge niemals als ein Nachteil, sondern immer als ein Vorzug anerkannt bleiben.

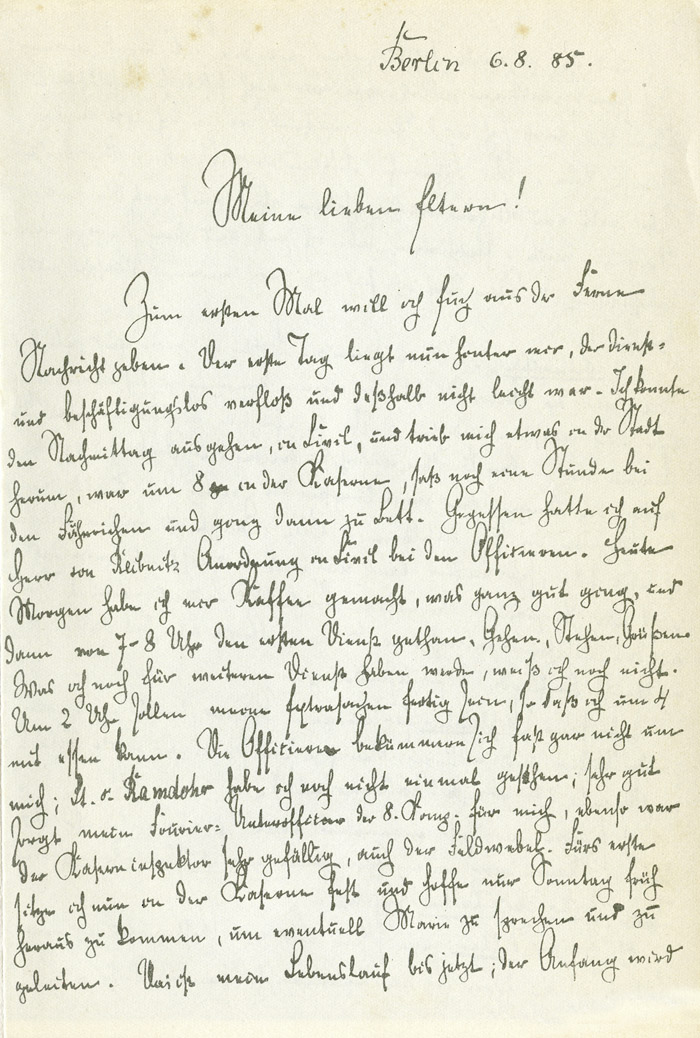

Es wird nicht sehr häufig sein, daß man von der Hand eines großen Soldaten einen eigenen Bericht von den ersten Stunden seines militärischen Lebens hat. Es ist ein Brief an die Eltern vorhanden vom 8. August 1885:

Brief an die Eltern vom 6. August 1885

»Meine lieben Eltern!

Der erste Tag liegt nun hinter mir, der dienst- und beschäftigungslos verfloß und deshalb nicht leicht war. Ich konnte den Nachmittag ausgehen, in Zivil, und trieb mich etwas in der Stadt herum, war um 8 Uhr in der Kaserne, saß noch eine Stunde bei den Fähnrichen und ging dann zu Bett. Gegessen hatte ich auf Herrn von Reibnitz Anordnung in Zivil bei den Offizieren. Heute morgen habe ich mir Kaffee gemacht, was ganz gut ging, und dann von 7 bis 8 Uhr den ersten Dienst getan. Gehen, stehen, grüßen … Sehr gut sorgt für mich mein Unteroffizier der 8. Kompanie, ebenso war der Kasernen-Inspektor sehr gefällig, auch der Feldwebel … Der Anfang wird und ist ja nicht leicht; aber mit der Zeit wird man sich schon gewöhnen; alles was mir noch fehlt, ist Gesellschaft, aber das wird sich auch schon machen, wenn ich erst mehr Dienst habe. Die Fähnriche Lüttken und Schmeling sind beide sehr nett und liebenswürdig, haben aber auch viel Dienst und liegen weit. Geschlafen habe ich gut und ohne Ungezieferbelästigung …«

Es folgen dann eine ganze Reihe von Wünschen an die Mutter um Wäsche, Teller, Gläser und auch Möbel, da er sein Zimmer noch ziemlich ungemütlich findet. Er schließt die Aufzählung seiner Wünsche: »... daß Ihr das alles nach Eurem Einsehen und das heißt am besten einrichten werdet, weiß ich sicher … Wenn mein Brief noch etwas melancholisch klingt, so schiebt das auf die Ungewohntheit der neuen Lebensweise und ein gewisses Gefühl des Unbehagens. Ihr habt mich so lange Jahre mit Güte und Sorge überhäuft, daß ich mich nicht so leicht in diese spartanische Einfachheit hineingewöhnen kann. Aber den Kopf oben behalten und den Humor nicht verloren, wie Du, lieber Vater, sagst. Es wird sicher gut gehen. Für alle die Güte und Freundlichkeit, die Ihr mir so viele lange 19 Jahre erwiesen, Euch danken zu wollen, wäre ein törichtes Versuchen, das soll mein ganzes Leben …

Lebt wohl, meine geliebten Eltern

Euer gehorsamer und dankbarer

Sohn.«

Nun sollte er also die hohe Grenadiermütze tragen, die es nur im 1. Garde-Regiment und im Alexander-Regiment gab Tatsächlich hat Seeckt die friderizianische Blechmütze nicht von diesem Augenblick an, sondern erst etwas später getragen. Sie wurde am 9. Februar 1894 dem Alexander-Regiment verliehen.. Man kann wohl sagen, daß sie dem jungen eleganten Menschen ausgezeichnet stand. Aber ihm stand schließlich alles, das schlichte Feldgrau ebenso wie der friderizianische Schmuck. Er hätte im Rokoko eine gleich gute Figur gemacht wie unter dem Stahlhelm: einfach, weil er immer er selbst blieb.

Er findet sich schnell hinein in die neue Umgebung. In den alten Garderegimentern wurde unheimlich viel Dienst getan, so daß der junge Hans den Ernst des Soldatenberufs sehr bald kennenlernt. Das hat ihn nicht gehindert, von Anfang an mit seiner inneren Fröhlichkeit immer wieder obzusiegen und zu erkennen, daß der kein guter Soldat werden wird, dem Humor und echte Lebensheiterkeit abgehen. Nach wenigen Tagen schon hat er den Anschluß an die Umgebung, die ihm zunächst recht fremd war, gefunden. Am 26. 8. 1885 schreibt er an die Schwester:

»... Ich bin heute abend ganz solide zu Hause, freilich auch so müde, daß ich nach diesen Zeilen direkt linksum mache, dann liege ich zu Bett. Mein Zimmer ist nämlich so breit, daß ich zuweilen ausgehen muß, um Platz zu haben, meine langen Beine auszustrecken. Doch ist meine Kajüte noch verhältnismäßig ganz gemütlich, und neulich abends nach der Ressource besuchten mich sämtliche Fähnriche, um bei mir noch ein ganz kleines Glas zu trinken. Zwei saßen auf dem Bett, zwei auf Stühlen, zwei auf der Waschtoilette und einer auf dem Koffer. Gut, daß es nur eine halbe Stunde dauerte, sonst wären wir wohl erstickt. Die Eleganz ist schwach, wie man denn überhaupt auf diese ganz verzichten muß. Am meisten tun mir meine Hände leid. Freilich besitze ich überhaupt keine heilen Knochen mehr … Ich wollte, Du könntest Deinen Bruder sehen, wie er zwischen 20 Grenadieren sitzt … Heute habe ich selbst ein Seitengewehr blitzblank gescheuert. Die Leute sind amüsant. Alle wollen sich gern mit mir unterhalten. Morgen kommt etwas Abwechslung. Ich marschiere mit dem Bataillon zum Exerzieren zur Einsamen Pappel. Was ich dabei soll, ist mir noch schleierhaft. Aber es ist doch etwas anderes. Eigentlich sollte ich beim Nachkommando während des Manövers zurückbleiben. Ich remonstrierte aber beim Feldwebel, so daß ich zu den Manövern mitkomme …«

Am 1. März 1886 geht er nach Hannover auf Kriegsschule. Die Stadt gefällt ihm, und er kann, wie er der Schwester schreibt, nicht genug den netten Ton im Kameradenkreise rühmen. Der Dienst ist anstrengend, aber es bleibt doch auch Zeit zu gesellschaftlichen Unternehmungen, Theater und Fahrten nach Herrenhausen. Am Ende der Kriegsschulzeit fällt er selbst in einem Briefe ein zusammenfassendes Urteil über diese Monate:

»Ich freue mich, daß die Kriegsschulzeit vorbei ist. Nicht allein aus dienstlichen Gründen, die ja auf der Hand liegen, sondern auch aus anderen Ursachen freue ich mich auf Berlin. Es fehlt hier auf der Kriegsschule doch in vielen Beziehungen das, was man gemütlich nennt, und Bekanntschaften und Leben tragen so sehr den Stempel, daß es nur auf ein paar Monate ist. Ich verkenne ja nicht, daß man vielleicht nie mehr in seinem Leben so ausgelassen, jugendlich vergnügt sein wird, daß man selten sich so fröhlich wieder zusammenfindet. Aber andererseits muß ich sagen …, daß der Kreis doch nur klein ist, an den man mit Liebe zurückdenkt. Es mag sein, daß ich nicht recht dazu angelegt bin, Freundschaften zu schließen, aber es ist schade, daß ich immer wieder bei den Leuten den Teufelsfuß sehe und der Spott mir dann näherliegt als das freundliche Wort. Doch kann ich wenig klagen; meine Stellung ist recht gut, und der Beiname, den mir meine Berliner Kameraden gaben, Allvater, ist nichts weniger als beleidigend. Aber es ist leider wahr, ich komme mir doch so alt vor neben den andern, wo doch kein Jahresunterschied ist, und ich möchte um alles nicht blasiert sein …«

Besondere Anstrengungen, hervorzutreten, macht er nicht. Das Abschlußzeugnis der Kriegsschule weist als Gesamturteil ein glattes Gut auf, und in den einzelnen Urteilen mit Ausnahme von Planzeichnen nur gute und sehr gute Prädikate. Das Abgangszeugnis bescheinigt ihm geistige und militärische gute Beanlagung, Fleiß und Gewissenhaftigkeit, ruhigen und gesetzten Charakter. Wie man sieht, eigentlich nichts Ungewöhnliches, wohl aber eine feste Grundlage, auf der sich viel entwickeln kann, und vor allen Dingen eine gewisse Geschlossenheit der Persönlichkeit, die frühzeitig sich bemerkbar macht.

Zum Regiment zurückgekehrt, tut er seinen Dienst, wie ihn eben jeder gut beanlagte junge Gardeoffizier macht. Er ist auch durchaus bereit, die Freuden, die die Garnison Berlin bietet, als junger Mensch gern und lebenshungrig zu genießen. Über die Hoffestlichkeiten, an denen er vielfach teilnahm, schreibt er 1910, als es sich darum handelt, ob seine Nichte, die Komtesse von Rothkirch, daran teilnehmen soll, ein ganz treffendes Urteil. Er meint, die Nichte dürfe diese äußere Darstellung von echter Würde, echter Pracht und Glanz der Macht des Deutschen Reiches mitzuerleben, nicht versäumen. Und dann kommt, fast typisch, ein Nachsatz, der die leise Skepsis im Wesen Seeckts andeutet. Er fügt hinzu, so schön farbenprächtig und wirklich geschmackvoll diese Feste seien, es bliebe naturgemäß zum Schluß auch hier eine leise Enttäuschung nicht aus. Aber das sei wohl bei allen Vergnügungen jeder Art so. Dadurch solle die Nichte sich nicht stören lassen. Es ist also ganz klar, daß Seeckt hinter diesen Hoffestlichkeiten nicht eine leere Form, sondern allerdings die würdige Darstellung des kaiserlichen Glanzes und darin der Macht des Volkes sah und sehen wollte. Innere Kraft kam äußerlich in Formen zum Ausdruck, die in althergebrachtem Wesen ihren Sinn dadurch so leicht darzustellen vermochten, daß ihnen Gewohnheit und Brauch zu Hilfe kam, der in Jahrhunderten sich lebendig und ungezwungen entwickelt hatte. Im Grunde enthielt gerade der Zwang höfischer Etikette Stil und eine sehr schwer nachahmliche äußere Haltung, die doch immer nur das Spiegelbild innerer Haltung sein kann. Das Zeremonielle ist ja nichts anderes als der äußere Ausdruck für die Ehrwürdigkeit des Altgewohnten und Erprobten. Wer in Hoffesten nur leeren Prunk sehen wollte, der denke an England. Nicht alles Alte ist wertlos, nur weil es alt ist. Seeckt hatte, wenn er auch nie an Äußerlichkeiten hing, doch ein feines Gefühl für die äußere Form, wenn sie innere Werte zum Ausdruck brachte oder auch nur andeutete. Wer jemals eines dieser alten Hoffeste im Berliner Schloß im Glanz der bis 1912 noch echten Kerzen mit der Farbigkeit der damaligen Uniformen und Orden und in der vielleicht etwas steifen Würde des Hoftones gesehen hat, der wird diese Eindrücke nicht leicht vergessen.

War der Freundeskreis in Hannover nicht sehr groß, so war er, als Seeckt zum Regiment zurückgekehrt war, ausgesprochen begrenzt. Es ist nicht so, daß der junge Seeckt nicht kameradschaftliche Beziehungen im ganzen Offizierkorps gehabt hätte; ganz im Gegenteil. Aber freundschaftlich schloß er sich doch nur einem engeren Kreise an. Er war, wie sich einer der Freunde einmal ausdrückte, das äußerste Gegenteil von ruhmredig; wenn nicht still, so doch wenig redend. Aber was er sagte, hatte Hand und Fuß. Er schloß sich wirklich nicht leicht an. Man hätte ihn schon in jungen Jahren für kühl halten können, wenn nicht eine spürbare Tiefe seines Wesens oft diesen Eindruck wieder aufgehoben hätte. So ist der junge Seeckt vielleicht etwas langsamer im Offizierkorps warm geworden als dieser oder jener andere, war aber von vornherein als ein äußerst zuverlässiger und vortrefflicher Kamerad bekannt. Zu dem engeren Freundeskreis gehörten die Leutnants von Bismarck, von Biehler, von Hülsen und von Kemnitz Kemnitz hatte den Spitznamen »Doktor« und wird auch stets in Briefen so genannt.. Dieser Kameradenkreis genoß nun alle die Freuden des großstädtischen Lebens, wobei der sehr formgerechte elegante junge Leutnant von Seeckt gern für etwas kitzlige gesellschaftliche Angelegenheiten herausgesucht wurde. Übrigens ist der Freundeskreis, wie das etwas dem Geist der Zeit entspricht, nicht einmal frei von gelegentlicher romantischer Überschwenglichkeit und lyrischer Viktor-Scheffel-Stimmung. Es sind freilich die schlechtesten Leutnants nicht, die sich für Verse begeistern können.

Der Verkehrskreis blieb überdies durchaus nicht einseitig begrenzt. Man sagt dem alten Offizierkorps leicht nach, daß es sich kastenmäßig abgeschlossen hat. Das trifft wohl nur insofern zu, als es fast instinktiv den Verkehr mit Kreisen ganz gleich welchen Standes, welcher Volksschicht und welcher Wirtschaftslage zu meiden bestrebt war, die in ihrer gesamten Lebensauffassung nicht mit einer soldatischen Gesinnung und allem, was damit nun einmal notwendig zusammenhing, harmonieren konnten. Es ist zuzugeben, daß im gesamten Verlauf des 19. Jahrhunderts und insbesondere in seinem letzten Viertel sich immer mehr Kreise von der soldatischen Lebensauffassung abwandten und daher das Offizierkorps sich immer mehr gegen die Außenwelt tatsächlich abschloß. Das ist aber selbst um die Jahrhundertwende niemals so weit gegangen, daß eine einseitige geistige Einstellung herauskam. Als einst ein Regiments-Kommandeur kurz vor dem Kriege einen zur Kriegsakademie einberufenen Offizier dahin qualifizierte, er sei Soldat und nur Soldat, da bemerkte eine ausschlaggebende Persönlichkeit: Das ist gut gemeint, aber eigentlich ein militärisches Todesurteil. Jedenfalls schloß sich der Freundeskreis um Seeckt in keiner Weise von der nichtmilitärischen Umwelt ab. Seeckt selbst hat dabei damals und auch später eine deutliche Vorliebe für den Verkehr in feingeistigen Künstlerkreisen gehabt. Unter anderem verkehrte er viel auch im Hause Anton von Werners. Daß dieser Verkehr weit über das gewöhnliche Maß hinaus innere Bande geknüpft hatte, beweist ein Brief der Tochter nach dem Tode des Vaters aus dem Jahre 1915 an General von Seeckt: »... Ich wollte Ihnen kurz danken, wie ich es mit den Hunderten, die geschrieben haben … tun muß. Aber ich bringe es nicht fertig, weil ich Ihnen ganz besonders danken möchte deshalb, weil er, der nun so still geworden ist, sich über Ihren Brief so sehr gefreut haben würde. Wie sehr haben Sie ihn verstanden. Daß zwischen Ihnen und ihm ein Band war, das über das Konventionelle hinwegging, Sie haben es gespürt und, was mich freut – Sie haben es genossen. Und wie recht haben Sie: Er gehörte ja zu uns. Das tat er wirklich, und alle seine Gedanken waren bei Ihnen allen da draußen an der Front, in Sorge um sein heißgeliebtes deutsches Vaterland … In einer Nacht wollte er plötzlich Stühle haben, weil Kaiser Wilhelm, Bismarck und Moltke zum Rathalten kommen wollten … Das letzte, was er deutlich sagte, war: Ihr müßt stark sein und aushalten. Eine große warme lebenspendende Flamme ist erloschen …«

Aus dem zweifellos hohen Stand des Alexander-Regiments ragt der junge Leutnant zunächst nicht besonders hervor. Er ist als sehr kluger und vor allen Dingen charakterlich zuverlässiger Mensch bekannt, als ein Offizier, in dem etwas drinsteckt. Vielleicht fallen von vornherein seine Winterarbeiten einigermaßen auf. Er wird dann nach einiger Zeit, nämlich im Februar 1892, beim I. Bataillon, dessen Kommandeur Oberstleutnant von Ramdohr war, Adjutant. Auch das ist nicht einmal sonderlich früh.

Eine eigenartige Episode aus dem Jahre 1888 verdient festgehalten zu werden. Der alte Kaiser war im Dom aufgebahrt. Bei aller Verehrung, die der alte Herr genoß, waren die mit der Aufbahrung beauftragten Behörden doch nicht auf diesen Grad der Liebe und Anhänglichkeit der Bevölkerung gefaßt. Hört man die Schilderung von Augenzeugen der damaligen Vorgänge, so können sich selbst Menschen, die noch im Kaiserreich groß geworden sind, schwer eine Vorstellung davon machen, wie stark die Bande waren, die sich um den alten Kaiser und sein Volk schlangen. Nach 1890 hat das Volk seinen Kaiser leider nicht mehr verstanden, und die Kanzler der Nach-Bismarck-Zeit waren nicht imstande, das Verständnis für den Kaiser und für das Wesen der Monarchie überhaupt zu erhalten oder gar neu zu stärken. Als aber Kaiser Wilhelm I. die Augen schloß, da war das Verhältnis von ihm zu seinem Volk noch erfüllt von natürlicher Selbstverständlichkeit. Das kam in den Tagen der Aufbahrung deutlich zum Ausdruck. Die Menge drückte die Absperrung durch und flutete in den Lustgarten hinein. Um ein Unglück zu verhüten, das notwendig entstehen mußte, wenn die Menge nicht zum Stillstand kam, vielmehr weitere Massen nachdrängten, wurde die zunächst liegende Kompanie alarmiert. Es war die 9. Kompanie des Alexander-Regiments. Der Hauptmann war im Augenblick der Alarmierung abwesend, die Kompanie wurde von dem blutjungen Leutnant von Seeckt geführt. Er sieht sofort, daß gegenüber der kopflos gewordenen Masse mit Güte nichts mehr zu machen ist. Da läßt er das Bajonett aufpflanzen und geht mit der Truppe vorwärts. So scharf die Maßnahme erscheint, so notwendig war sie, weil sonst die Folgen nicht abzusehen waren. Das Vorgehen hat auch völlig unblutigen Erfolg und zeigt deutlich zwei Eigenschaften: Entschlossenheit und Verantwortungsfreude. Die Entschlossenheit konnte man füglich erwarten, wenngleich es nicht alltäglich ist, gegen Menschen, die nichts Böses wollen, mit der blanken Waffe plötzlich vorzugehen. Es ist fast wie ein symbolischer Vorgang. Seeckt hat es später unter Einsatz seiner vollen Autorität zu verhindern gewußt, daß die Waffe gebraucht wurde gegen Menschen, die dem Soldaten innerlich nahe standen. Aber er hat sich auch niemals gescheut, die Waffe selbst gegen Angehörige des eigenen Volkes zu gebrauchen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab. Mögen die Vorgänge von 1888 und nach 1918 in der inneren Motivation wahrhaftig grundverschieden genug sein, die Entschlossenheit des 22jährigen Leutnants und des Generals an verantwortlicher Stelle war die gleiche geblieben. Zudem gehörte 1888 bereits recht viel Verantwortungsfreudigkeit zu einem solchen Verhalten. Die Verhandlungen über den Heeresetat waren von Mal zu Mal bei der fortschreitenden Entartung des Parlaments schwieriger geworden. Man beantwortete das nicht, indem man rücksichtslos sich durchzusetzen versuchte, sondern es begann jenes unselige Streben, möglichst nirgends von seiten der Wehrmacht in der Öffentlichkeit anzustoßen, ein Bestreben, das dann im Laufe der Zeit zu einer fast unüberwindlichen Angewohnheit geworden war. Der junge Leutnant von Seeckt war mitten in der Hauptstadt des Reiches keineswegs darüber ununterrichtet, daß man Kopf und Kragen riskierte, wenn man als Offizier irgend etwas tat, was der politischen parlamentarischen Öffentlichkeit nicht paßte. Wenn er hier im Lustgarten im März 1888 entschlossen tat, was er für richtig hielt, so zeigte sich hier schon der ganze Seeckt, wie er sich später bewährte.

1890 ist der erst vierundzwanzigjährige Leutnant tief betroffen durch Bismarcks Entlassung. Gefühlsmäßig setzte früh bei ihm, den sicherlich hierin der Vater leitete, eine ausgesprochene Bismarckverehrung ein. Der Tod des Fürsten läßt ihn ehrlich trauern. Seeckt ist ganz offenbar noch in seinem letzten Lebensjahrzehnt in politischen Dingen nicht ohne Beeinflussung durch seine Bewunderung für Bismarck gewesen.

Soweit sich feststellen läßt, hat Seeckt mit Bismarck nur ein einziges persönliches Zusammentreffen gehabt Mitgeteilt von Herrn Dr. v. Tirpitz, dem Sohn des Großadmirals v. Tirpitz, nach einer Unterredung vom 11. Dezember 1936, wenige Tage vor dem Tode des Generalobersten v. Seeckt.. Der siebzigjährige Generaloberst von Seeckt kam auf diese Begegnung zu sprechen, als er gefragt wurde, ob nicht äußerlich die eindrucksvolle Erscheinung Bismarcks eine gewisse Ähnlichkeit mit der Hindenburgs gehabt hätte. Seeckt erzählte darauf:

»Das alles Beherrschende in der Bismarckschen Erscheinung war das gewaltige Auge, das den Beschauer sofort in seinem Bann hielt. Das war bei Hindenburg anders. Ich hatte einmal als ganz junger Offizier Gelegenheit gehabt, Bismarck unmittelbar und menschlich nahe zu sehen. Ich war beim Tobe des alten Kaisers zur Totenwache im Sterbezimmer kommandiert. Draußen hatte ich noch einen Augenblick zu warten und sah unter den abgelegten Kleidungsstücken einen Kürassierhelm und -mantel. Sofort dachte ich mir: Bismarck; und ich hielt mich in der Nähe des Kürassierhelms auf, um den großen Mann aus nächster Nähe zu sehen. Bald darauf tat sich die Tür des Sterbezimmers auf und Bismarck erschien: bewegt, voll des eben Erlebten. Er sah mich, vergaß ganz, daß er einen unbekannten jungen Offizier vor sich hatte, und sagte völlig unerwartet zu mir: ›Merkwürdig, wie ähnlich der alte Herr auf dem Totenbett seiner Schwester, der Kaiserin von Rußland, geworden ist.‹ Er wurde sich dann der Situation bewußt und fuhr fort, während ihm in den Mantel geholfen wurde: ›Daß Sie heute Totenwache haben, ist ein großer Augenblick für Sie, der wird Ihr Leben begleiten.‹«

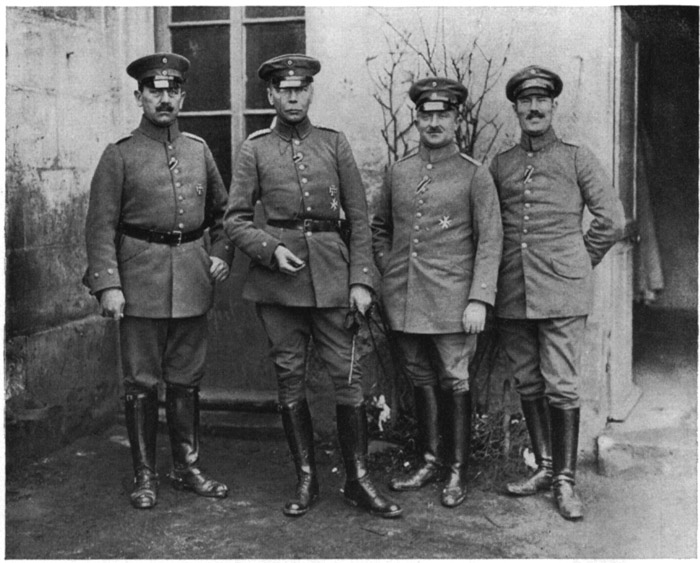

Als Fahnenjunker im Kaiser-Alexander-Gardegrenadier-Rgt. Nr. 1

Als junger Offizier 1887

Im Jahre 1892 wandte sich Hans von Seeckt eines Tages an seinen Freund, den »Doktor«, mit der Bitte, ob er ihm nicht ein Pferd, das unter der Dame ginge, leihen könnte. Der Leutnant von Kemnitz wußte, daß Seeckt keine sehr mitteilsame Persönlichkeit war, und fragte ihn nicht weiter nach den Gründen. Kemnitz hat ihn selbst einmal ernst und gleichzeitig mit einem vergnügten Schmunzeln die wandelnde Diskretion genannt. In diesem Falle klärte sich allerdings sehr bald der Grund auf, zu welchem Zweck Seeckt das Pferd haben wollte. Er brauchte es nämlich, um gelegentlich mit einer jungen Dame zu reiten, mit der er sich dann im November 1892 verlobte. Es war Dorothee Fabian, Ururenkelin Schleiermachers und Urenkelin von Ernst Moritz Arndt Ein seltsamer Zufall wollte es, daß Beziehungen zwischen E. M. Arndt und Seeckts Voreltern bestanden. Arndt verkehrte mit den Ururgroßeltern und hat 1797 ein Gedicht zur Hochzeit der Urgroßeltern gemacht.. Es ist Hans von Seeckt nicht ganz leicht gemacht worden, sich die Lebensgefährtin, an der er mit unveränderter und immer wieder bewiesener Liebe bis zu seinem letzten Atemzuge hing, zu erringen. In der Brautzeit schreibt er der Schwester, daß er um sein Lebensglück habe kämpfen müssen. Es mag dann sein, daß er es empfunden hat, daß die Ehe kinderlos blieb. Er hat einmal einen bezeichnenden Ausspruch über das Fehlen eigener Kinder getan: »Hätte ich das alte Familiengut Nepzin, so würde ich traurig sein, daß ich keinen Sohn habe. Hätte ich einen Sohn, wäre ich traurig, daß ich Nepzin nicht habe. Also ist es besser so.« Übrigens war nicht nur Frau von Seeckt, sondern gerade auch Seeckt selbst ungewöhnlich kinderlieb. Kinder konnten diesen zurückhaltenden, äußerlich kühlen Mann geradezu beherrschen, terrorisieren, ja ihn im Augenblick zu einem völligen Stimmungsumschwung bringen. Bei einer Übung mehrere Jahre nach dem Kriege stand er auf dem Torgauer Exerzierplatz und war mit Recht dienstlich verärgert und ausgesprochen gereizt. Auf einmal näherte sich ihm ein Mädchen von etwa fünf Jahren und überreichte ihm mit zweifelsfrei ungewaschenen Händen einen kleinen Blumenstrauß. Worauf Seeckt das Kind bis zur Abfahrt unmittelbar in seiner Nähe duldete und wegen oder infolge der Nähe dieses Kindes fröhlich und fast zu Scherzen aufgelegt blieb. Der kleine Blumenstrauß blieb auch auf der Rückfahrt in seiner Hand. Andererseits mag die Kinderlosigkeit ausgesprochen zu einer Vertiefung des Verhältnisses der beiden Lebensgefährten geführt haben. Es ist hier freilich nicht der Ort, diese unendlich vielgestaltigen und zarten Beziehungen zweier zweifellos ungewöhnlichen Menschen zueinander klarzulegen auch nur versuchen zu wollen. Seeckt selbst hat einmal in einer ungemein ritterlichen Art hierzu das Wort ergriffen. An seinem eigenen 60. Geburtstag hat er selbst eine Tischrede auf seine Frau gehalten, die vielleicht das schönste Bekenntnis über das echte innere Glück dieser Ehe gewesen ist. »Was ich geworden bin, verdanke ich zum großen Teil ihr, meinem guten Lebenskameraden. Sie hat es oft noch schwerer gehabt, als Sie – zu seinen um ihn herum sitzenden Adjutanten gewandt – meine Herren.«

Hochzeit Hans von Seeckts mit Dorothee Fabian am 3. Juni 1893 in Berlin vor dem Hause Lichtensteinallee 2 a

Der Winter 1892 zu 1893 wird nicht einfach. Als Adjutant heißt es, zum erstenmal Mobilmachungsarbeiten durchzuführen. Jeder, der noch in der alten Armee gestanden hat, weiß, daß diese Mobilmachungsarbeiten mit einer wohl kaum zu übertreffenden Genauigkeit bearbeitet wurden. Der Ablauf der Mobilmachungen von 1870 und ganz besonders von 1914 zeigte eine Gewissenhaftigkeit in dieser Arbeit, die ihresgleichen kaum hat. Der Generalstabschef des III. Korps mag sich 1913 seiner eigenen Mühen als Bataillonsadjutant erinnert haben, wenn er einige Fehler in den ihm vorgelegten Mobilmachungsarbeiten mit einer bei ihm sonst ungewöhnlichen Schärfe tadelte und sehr schnell abstellte. Zu diesen Mobilmachungsarbeiten kam im Winter 1892/93 die Vorbereitung zur Kriegsakademie. Es fiel in der Vorkriegszeit gelegentlich auf, daß der Prozentsatz, den die Garde zur Kriegsakademie stellte, stets verhältnismäßig hoch war. Man war deshalb dazu übergegangen, die Aufnahmeprüfung so zu machen, daß die Arbeiten für den Beurteilenden anonym blieben. Dies Verfahren zeigte das peinliche Bestreben in der alten Armee nach Gerechtigkeit. Es änderte aber an den Ergebnissen nichts. Die Dinge lagen einfach so, daß mancherlei Umstände den Berliner Offizieren die Vorbereitung etwas leichter machten als dem Offizier in einer weltfernen kleinen Grenzgarnison. Außerdem wurden die jungen Gardeoffiziere in der Vorbereitung wie ja überhaupt in ihrem ganzen Dienst recht scharf herangenommen. War Seeckt schon auf diese Weise dienstlich erheblich mehr in Anspruch genommen, als es einem Bräutigam lieb sein mochte, so kam noch etwas anderes hinzu, diese Zeit nicht leicht zu machen. Im Januar erkrankte die Braut schwer. Die innere Erregung über die zeitweise drohende Lebensgefahr durchzittert den sonst äußerlich so unbeweglichen Menschen. Man soll und darf nachträglich nicht darüber lächeln, wenn er versucht, die bange Sorge im Augenblick der ersten Besserung und Entspannung sogar in Verse zu fassen. Sie verraten keinen genialen Dichter, diese Verse, wirklich nicht. Aber sie verraten in einem Menschen, der hart genug sein konnte, ein weiches Herz und einen tiefen Glauben an seinen Gott.

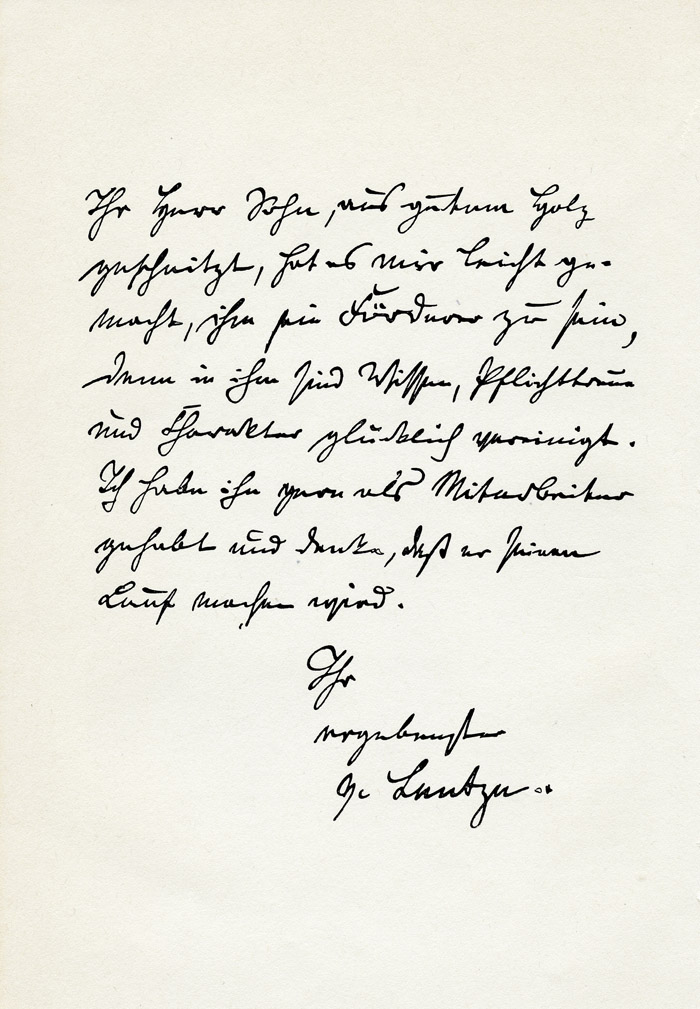

Der Generalstab des III. Armeekorps in Ange Gardien 12.12.1914

Der Chef des Stabes, zur Seite seines komm. Generals v. Lochow verläßt im Kraftwagen Pinon

Am 3. Juni 1893 ist die Hochzeit. Die Hochzeitsreise geht nach der Schweiz, und Seeckt erlebt nun seine erste größere Reise über die Grenzen Deutschlands hinaus. Er ist in seinem Leben dann noch sehr viel und weit gereist. Auf manche dieser Reisen wird zurückzukommen sein. In den beiden Jahrzehnten bis zum Kriegsbeginn haben sie ihn 1895 nach Italien, 1896 nach Ostende, Brüssel und Antwerpen, 1898 ganz kurz nach England, 1900 im Frühjahr nach Montecarlo, 1901 nach Abazzia und Venedig, 1902 zum ersten Male nach Paris, 1903 über Paris nach Spanien, 1904 nach Marseille, Neapel, Gibraltar, Algeciras, Marroko und Antwerpen, 1905 nach Ägypten geführt.

General von Kuhl zeichnete die weiteren Operationen in die Karte ein.

Ägypten erregt ihn tief in der Seele. Das Unergründliche reizt ihn: »Ägypten ist ein Rätsel, mögen die Gelehrten noch so viel Hieroglyphen lesen und Totenkammern durchforschen.« Nicht das dem Verstand Verständliche, das aus unergründlicher Rätseltiefe dem Empfinden etwas Gebende spricht ihn an.

1906 geht es über Paris, Marseille nach Algier, 1907 nach Indien, 1909 nach Venedig, 1910 wiederum nach Paris, 1911 in die Schweiz und an die Riviera. Im Spätherbst 1911 folgt noch nach Perugia und Siena der erste lange Rom-Aufenthalt, der die tiefe Liebe zur ewigen Stadt begründete und den zweiten langen Besuch 1927 stark beeinflußte. Es lohnt sich, einige Eindrücke aus Rom, den Briefen an die Mutter entnommen, wiederzugeben:

»... Ein Besuch in der Sixtinischen Kapelle … Wie groß müssen diese beiden Männer gedacht haben, der Künstler und sein Papst, daß sie in ihrer Hauskapelle nur das Große und Schwere des Lebens wiedergaben ohne jedes andere Licht als das der reinen Schönheit. Zu den Mühseligen und Beladenen spricht das alles nicht, nur zu den Ringenden und Kämpfenden, und wie erschütternd wirkt als Schlußstein der Jescnas, der das Prophezeien aufgegeben hat und nun still in das Unergründliche blickt … Ein Wort unter dem vollen Eindruck des Moses Der Moses des Michelangelo in San Pietro in Vincoli.: Nicht der zürnende Hohepriester, sondern der tief traurige große Mann, der sein schwaches armes Volk noch einmal um sich sammelt, der all ihr Irren und Wirren, allen den ewigen Jammer sieht und doch nicht wenden kann, der selbst das Land sah, das er nicht betreten durfte. Die wunderbaren Hände greifen nicht zornig in den Bart – den Gotteszorn faßte der große Mann anders in seinem richtenden Verdammer in der Sistina. Sie fassen – alt und doch nicht greisenhaft – die ganze Person in sich zusammen, halten sich an sich selbst fest. Das linke Bein ist nicht zum Aufspringen gestemmt; es hängt am Sitz und stützt zugleich. Er hält die Tafeln, aber er braucht sie nicht zur Stütze – er stützt sie ja selbst. Über den großen Papst, Herren und Freund, der ihm das Riesenwerk der Sistina anvertraute und ihm sagte: male, was du willst, dem er das Denkmal setzt größer als alle anderen, wächst diese Idee des großen alten Mannes hinaus, der soviel tat für sein Volk und der doch nun so todestraurig über es weg sieht, An manches denke ich, was ich allein weiß und empfinde. Mir ist es, als sei ich noch nie so ergriffen, so traurig gewesen wie unter diesen Mosesaugen …«

Ein gut Stück Welt ist es, das er kennenlernt. Es weitet sich der Blick, der Sinn wird hinausgelenkt auf die großen Zusammenhänge und der Grund dafür gelegt, Menschen, Dinge und Ereignisse weltweit, vielgestaltig und nicht vom begrenzten Standpunkt des nur Berufsmäßigen aus zu sehen.

Im Herbst 1893 beginnt das dreijährige Kommando zur Kriegsakademie. Auch in der Vorkriegszeit gab es Menschen, die mit der Kriegsakademie nicht zufrieden waren. Einerseits hat jede Institution ihre Fehler und wird sie immer haben. Andererseits konnte man aber ruhig feststellen, daß meist die schärfsten Kritiker nicht gerade die leistungsfähigsten Hörer der Akademie waren. Im ganzen genommen war die Kriegsakademie, die immerhin als Lehrer Männer wie Hindenburg und Ludendorff aufwies, ein Institut von einer Erfolgssicherheit wie kaum ein anderes. Sie war in dem Wissen, das sie gab, Vorstufe zum Generalstab. Daß dieser Generalstab gut war, hat der Krieg bewiesen. Also konnte wohl die Kriegsakademie nicht gerade schlecht sein. Die Auslese war von einer Schärfe, wie sie in der Tat kein anderer Beruf je aufzuweisen hat. Man kann vielleicht sagen, daß auf der Kriegsakademie selbst das positive Können stark betont wurde und infolgedessen das generalstabstechnische Wissen oft den Ausschlag gab. Das hat aber keineswegs dazu geführt, die charakterlichen Eigenschaften zu vernachlässigen. Immerhin ist es mehr Sache einer Akademie, das Wissen zu fördern, als den geborenen Führer herauszufinden. Das anzubahnen ist erst Sache der Auslese in der Zeit der Kommandierung zum Generalstab und im Generalstab. Aus diesem nun mehrfach ausgesiebten Kreise wiederum die echte Führernatur herauszusuchen, den Feldherrn zu küren, das kann überhaupt niemals Friedensaufgabe, das wird zuletzt und in entscheidender Weise immer nur die Aufgabe und das Ergebnis des Krieges sein. Man kann wohl ruhig behaupten, daß Kriegsakademie und Generalstab in der Art ihrer Qualifizierung, auch wenn ein leiser Unterschied im Schwergewicht der Beurteilungstendenz da gewesen sein könnte, keine unzulängliche Auslese getroffen haben. Im übrigen waren diese drei Jahre für einen jungen Menschen in einem genußfähigen Alter eigentlich die schönsten, die das militärische Leben bieten konnte. Das einzige, was der zur Kriegsakademie kommandierte Offizier vielleicht entbehrte, war der Kameradenkreis des eigenen Regiments, und auch das war bei dem Leutnant, seit Kaisers Geburtstag 1894 Premier-Leutnant, des Alexander-Regiments nicht der Fall.

Der Sommer 1895 bringt eine kleine Episode. Der Vater macht als Kommandierender General dem alten Grafen Schuwalow in dessen Gouvernements-Sitz, also im Schloß zu Warschau, einen freundnachbarlichen Besuch. Er nimmt außer dem Adjutanten den Sohn mit, was um so näher lag, als dieser ja die Uniform eines Regimentes trug, das den Zarennamen Alexander führte. Man wird von der Familie Schuwalow und von dem russischen Schwesterregiment Friedrich Wilhelm III. gastlich, sehr gastlich, beinahe allzu gastlich aufgenommen. Es gibt große Feste mit allem Glanz, den damals ein russischer Gastgeber zu entfalten vermochte, mit russischem Ballett auf einer Insel im Schloßpark und im ganzen mit sehr, sehr viel alkoholischen Getränken. Neben all dem äußeren Schein steht aber doch die Tatsache, daß der junge Offizier hier eine Reise erlebt, die nicht ganz ohne politischen Beigeschmack ist. Der alte Schuwalow erklärt dem Kommandierenden General von Seeckt, er bleibe preußenfreundlich bis an sein Lebensende. Aber Schuwalow ist nun alt und einflußlos. Genau 20 Jahre später, mitten im Kriege gegen Rußland, schreibt Hans v. Seeckt in einem Briefe: »... Eigentlich standen wir uns schon damals schlecht und taten nur so, als ob wir uns liebten. Der alte Graf Schuwalow meinte es persönlich ehrlich, unpersönlich so russisch wie möglich, was ja sein Recht war …«

Der Abschluß der Kriegsakademie ist recht günstig. Es ist nicht so, daß Seeckt zu den ganz großen Kanonen seines Jahrgangs, wie etwa Groener oder Tappen aus seinem Hörsaal, gehört. Aber er zählt in die Zahl der Besten mit bedingungsloser Qualifikation zum Generalstab. Wer solche Friedensqualifikation erreichte, durfte schon für sich in Anspruch nehmen, etwas zu können. Es ist dabei eigenartig, daß Seeckts Beurteilung in den drei Jahren nicht ganz gleichmäßig ist. Im ersten Jahr schwimmt er etwas mit dem Strom, im zweiten Jahr hat er augenscheinlich einen Zusammenstoß mit einem der ausschlaggebenden Lehrer, und im dritten Jahr, als es darauf ankommt, tritt er ganz deutlich in die Reihe der Besten ein. Der kleine Zusammenstoß im zweiten Jahr wäre fast nicht der Erwähnung wert, wenn er nicht etwas Charakteristisches enthielte. Seeckts ausgeprägtes Selbstbewußtsein hatte bei diesem Lehrer nicht nur kein Verständnis und keine Anerkennung, sondern sogar Tadel gefunden. Ganz gewiß besaß Seeckt ein sehr starkes Maß von Selbstbewußtsein, aber man wird sich daran nachher in den Jahren 1919–1926 erinnern und darauf zurückkommen müssen. Ohne dieses Selbstbewußtsein hätte er in jenen Jahren die Armee wohl kaum gerettet. Man kann sogar ruhig zugeben, daß Seeckt niemals ganz frei von Eitelkeit gewesen ist Seeckt hat einmal selbst gesagt, daß »Eitelkeit, Schönheitssinn und Kavalierinstinkt« sehr wichtige Faktoren bei ihm seien.. Es ist jene Eitelkeit, die weitaus die meisten großen Männer als kleine Schwäche und Kehrseite ihrer Kraft und ihrer großen Eigenschaften mit sich herumtragen. Ein ganz bestimmtes Maß von Eitelkeit ist nicht, wie der Spießbürger oft meint, ein Zeichen einer kleinen Seele. Es ist nur ein Zeichen, daß auch ganz große Männer ihre Menschlichkeiten haben und keine Halbgötter sind. Es ist nun sehr bezeichnend für die absolute Objektivität der Beurteilung, daß es dem Premier-Leutnant von Seeckt in keiner Weise geschadet hat, wenn sich einmal ein Vorgesetzter über sein Selbstbewußtsein ärgerte. Vielmehr wird dies Selbstbewußtsein schließlich als starker Charakterzug sogar zum Vorteil angerechnet In dem Erinnerungsbuch Generaloberst von Seeckt, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften, heißt es in der kurzen Lebensbeschreibung: »Im Juli 1896 wurde er nach Schlug der Übungsreise der Akademie bis zum 20. September 1896 auf eigenen Wunsch zur Dienstleistung zum Ulanen-Regiment Prinz August von Württemberg (pos.) Nr. 10 kommandiert.« Das könnte so aussehen, als wenn Seeckt ein Versetzungskommando beantragt hätte. Tatsächlich lagen die Dinge anders. Er hatte im Sommer 1895 die Reise nach Italien gemacht. Infolgedessen mußte er das vorgeschriebene Kavallerie-Kommando im nächsten Jahr nach Schluß der Kriegsakademie nachholen. Merkwürdigerweise hat sich Seeckt schon 1896, als das Kommando eben heraus war, schriftlich gegen die irrige Auslegung wehren müssen..

Der Winter 1896/97 ist noch einmal eine fröhliche Zwischenzeit vor der Strenge der Kommandozeit zum Generalstab. Er geht mit seiner jungen Frau bei Hofe aus und läßt sie all den Glanz der Hofgesellschaft einmal mitgenießen. Dann aber folgt im Frühjahr 1897 das Kommando zum Generalstab und zwar zur 2. Abteilung, also einer der wichtigsten des Generalstabes, der Aufmarsch-Abteilung. Gleichzeitig mußte er die Uniform wechseln und wurde zum Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 versetzt. Es ist verständlich, daß Seeckt die liebgewordene Alexander-Uniform, die schon der Vater getragen hatte, nur ungern ablegte. Allein auch zu dem neuen Regiment stand er bald in freundlichen Beziehungen. Der Generalstab nahm allerdings den ganzen Menschen. Viel Zeit für ein eigenes persönliches Leben ist im Generalstab niemals gewesen. Wenn der Generalstabsoffizier selbst am Heiligabend erst zu später Stunde heim kam, so war das nur ein typisches Kennzeichen der Arbeitsart in dieser Dienststelle. Dabei wurden hier nicht durch Leerlauf, wie das sonst gelegentlich vorkommen mag, Stunden vergeudet und Leistung nur durch Vielgeschäftigkeit vorgetäuscht, sondern in straffer Disziplin wirklich gearbeitet. Die Notwendigkeit der Pflichterfüllung bis zum Äußersten der Leistung, die die Aufgabe des Generalstabes von jedem einzelnen erzwang, und damit die Gefahr der Überbeanspruchung der Kräfte, des Raubbaus an Nerven sind ein Dilemma, das mit der immer größer werdenden Armee entstand, und niemals ganz zu lösen gewesen ist. Wie dem auch sei, wer dieser Beanspruchung jahrelang standhielt, mußte schon ein hohes Maß von Können, einen sehr widerstandsfähigen Körper und unverwüstliche Nerven haben. Freilich kann der Wille die physische Stärke ersetzen oder doch stark ergänzen. Auch Seeckt gehörte, wie Prinz Eugen, Friedrich der Große, zu den namhaften Soldaten, die eigentlich nicht gerade über einen besonders robusten Körper verfügten. Die unverwüstlichen Nerven hat er sich allerdings bis an sein Lebensende erhalten.

Daß dies der Fall war, ist durch manche kleine Episode bewiesen. Nach dem Kriege, als doch schon mancherlei auf die Nerven eingestürmt war und das Jahr 1919 körperlich Seeckt besonders zugesetzt hatte, wohnte er einem der ersten größeren Artillerie-Scharfschießen in Döberitz bei. Er stand innerhalb einer leichten Feldhaubitz-Batterie etwa zwei Meter seitwärts-rückwärts eines Geschützes. Munition und Material waren damals nicht durchweg einwandfrei. Ein Rohrzerspringer riß das Rohr etwa so auf, als wenn man eine Banane durch einen Schlag von beiden Seiten in den Längsrippen aufbaucht. Alles, was den Weg dabei nach außen fand, Geschoßteile, Geschützteile, verbranntes, verbrennendes und unverbranntes Pulver, dazu ein dicker schwarzgrauer Rauch hüllten uns Der Herausgeber war dabei. und die Geschützbedienung ein. Seeckt hatte vorher in seiner gewohnten, etwas lässigen Haltung, auf den Degen gestützt, das Kinn etwas vorgestreckt, unbeweglich das Schießen beobachtet. Als sich der Rauch verzog, die meisten von uns geschwärzte Gesichter, Hände und Uniformen hatten, stand Seeckt genau so wie vorher da, ohne daß er auch nur den Kopf bewegt hätte, geschweige denn die Hand oder einen Fuß. Die Geschützbedienung war durcheinandergekollert. Die im Schreck aller noch nicht überwundene Stille unterbrach plötzlich Seeckts ruhiger Tonfall, so etwa, als wenn er sich nach dem Befinden der Dame des Hauses erkundigte, mit den freundlich teilnehmenden Worten: »Ist jemand verletzt?« Als sich herausgestellt hatte, daß dies erstaunlicherweise nicht der Fall war, nahm er aus seiner Tasche einen größeren Geldschein, reichte ihn vergnügt dem etwas verdutzten Geschützführer und ging dann langsam fort, offensichtlich, um die Batterie nicht weiter in ihren vorgeschriebenen Feststellungen durch seine Anwesenheit zu stören. Über den Vorfall selbst hat er an dem ganzen Tag nicht ein Wort mehr gesprochen.

Die Leistungen während der Kommandozeit zum Generalstab fanden am 25. März 1899 ihre Belohnung durch die Versetzung in den Generalstab, also in jene Gemeinschaft, deren Ansehen in der ganzen Welt seit Moltkes Zeiten beinahe legendär geworden war und trotz oder gerade durch den Weltkrieg, schließlich durch Seeckts eigene Leistung nach dem Kriege dieses Ansehen niemals verloren hat. Wenn der Oberleutnant von Seeckt bisher eigentlich nicht aus dem Rahmen eines recht guten Offiziers herausgetreten war, so zeigte die Versetzung zum ersten Male eine kleine Ungewöhnlichkeit. Es war im allgemeinen Brauch, nur Hauptleute in den Generalstab zu versetzen. Hauptmann konnte er aber nach den bestehenden Bestimmungen infolge seines sehr jungen Dienstalters noch nicht werden. Es trat also der Fall ein, daß ein Oberleutnant in den Generalstab versetzt wurde und dessen Uniform trug. Einzig ist der Fall nicht gewesen, aber immerhin doch selten. Was sich dann daran schloß, war nun wiederum etwas Ungewöhnliches. Während sonst die jungen Generalstabsoffiziere noch einige Zeit im Großen Generalstab blieben, wurde Seeckt bereits im Juli 1899 als 2. Generalstabsoffizier ( I b) in den Generalstab des XVII. Armeekorps nach Danzig versetzt. Jetzt half es allerdings nichts, in dieser Stellung konnte der Generalstabsoffizier nicht mehr Oberleutnant sein. Es ergab sich also die etwas eigenartige Notwendigkeit, Seeckt zum Hauptmann im Generalstab ohne Patent zu befördern. Dieser Fall ist allerdings eine sehr große Seltenheit und zeigt erneut an, wie man bereits anfing, seine Persönlichkeit zu bewerten.

Seeckt hat stets sehr gern an seine Zeit in Danzig, in der er übrigens seinen späteren Oberbefehlshaber, den General von Mackensen, als Kommandeur der Leibhusaren-Brigade kennenlernte, zurückgedacht. Aber er hat sich anfangs nicht leicht mit der ihm ungewohnten Umwelt abgefunden. Der junge Gardeoffizier hatte immerhin eineinhalb Jahrzehnte Berlin genossen, und zwar wirklich genossen, und kam nun in eine Stadt, die man mit Recht einmal eine große Kleinstadt genannt hat. Hinzu kam die Residenzpflicht der Offiziere. Man durfte nicht draußen auf der schönen halben Allee, als solche entstanden aus den Angriffsmaßnahmen eines napoleonischen Generals im Angriff auf Danzig, wohnen; erst recht nicht in Langfuhr oder gar Zoppot. Man mußte also innerhalb der Stadt eine recht schöne, aber doch wenig schön gelegene Wohnung an der Sandgrube Straßenname in Danzig. nehmen. Nach und nach hat sich auch Seeckt nicht den Schönheiten dieser einzigartigen Stadt verschließen können, die Eichendorff zum Greifen deutlich besungen hat:

»Träumerisch der Mond drauf scheinet,

Dem die Stadt gar wohl gefällt,

Als läg zauberhaft versteinet

Drunten eine Märchenwelt.«

Wer je an einem verschneiten Winterabend vom Krantor kommend durch die Jopen- oder Frauengasse zum Langen Markt herübergegangen ist, wird sich, wenn er nicht eine völlig kalte Natur war, diesem Märchenzauber der alten urdeutschen Stadt nicht haben entziehen können. Dazu kam die herrliche Umgebung: alte Buchenwälder, hohe Hügelküste und die See. Aber es hat, wie gesagt, eine Zeit gedauert, bis auch Seeckt dem Zauber dieser Stadt erlag. Anfangs war er rein örtlich mit dem Wechsel recht wenig zufrieden.

Der Kommandierende General war damals eine der markantesten Persönlichkeiten im Heer, der auch weit in Zivilkreisen bekannt gewordene General der Infanterie von Lentze. Er gehörte zu jenen ausgesprochenen Originalen, an denen die Armee in der Tat niemals Mangel gehabt hat. Lentze war alles andere, nur nicht gerade ein gewandter Hofmann. Er war aus der Schule des Generalstabs hervorgegangen, konnte außerordentlich viel, beherrschte aber, wie das sehr oft bei Generalstabsoffizieren festzustellen ist, in ungewöhnlicher Weise auch die Einzelheiten des Truppendienstes. Er ist der Truppe sicher oft recht unbequem gewesen. Freilich war seine äußere Schale so rauh, daß es nach Seeckts Begriffen gelegentlich die Grenze des Erträglichen gestreift haben mag. Seeckt hat dennoch seinen Kommandierenden General außerordentlich geschätzt und verehrt. Er hat ihm die Treue bis über das Grab hinaus gehalten. Aber es wäre falsch zu verschweigen, daß er unter dem zu starken Mangel an Formen der Lebenshaltung dieses Mannes gelitten hat. Seeckt hat sich in Briefen ganz unumwunden über das rauhe Benehmen seines Kommandierenden Generals klagend und sogar etwas spöttisch, aber immer gutmütig spottend ausgesprochen. Der oft zitierte Vers:

»Gott behüt mich vor der Grenze,

Gottlieb Häseler, August Lentze«

tat beiden Kommandierenden Generälen unrecht, ganz besonders dem überaus wohlwollenden Häseler. Aber auch Lentze tat er unrecht. Das Wesen Lentzes schildert Seeckt in der »Täglichen Rundschau«, als der Neunzigjährige in Wernigerode starb:

»... Moltkes Hand hob einst den jungen Offizier aus der Zahl seiner Altersgenossen heraus. Unter Goebens Führung erwarb er sich Kriegserfahrung und Anerkennung. Bis zum Generalmajor hielt der Generalstab ihn in seinen Diensten fest … General von Lentze ist ein glänzender Beweis, wie im alten Preußenheer ein Mann, dem keine Protektion, kein Name zur Seite stand, der wahrlich nicht die Gabe hatte, sich vor Menschen angenehm zu machen, gestützt nur auf eigene Tüchtigkeit, den Weg zur Höhe finden konnte.

Seinem westpreußischen Korps drückte er den scharfen Stempel seiner Persönlichkeit auf und, wenn kriegsmäßig heißt, nicht den Krieg nachahmen, sondern sich für ihn vorbereiten, so hob er seine Truppe zu einem seltenen Grad kriegsmäßiger Ausbildung …

... Ein langes erfahrungsreiches Leben hatte ihn nicht zugänglicher gemacht; je älter er wurde, um so mehr schloß er sich ab, um so schwerer wurde es, ihm nahe zu kommen. Wem er aber sein Vertrauen und seine Wertschätzung geschenkt, an dem hielt er unverbrüchlich fest. Die Härte seines Urteils wurde gemildert durch die Überzeugung, die sich jedem vorurteilslosen Beobachter aufdrängte, daß sie aus dem Eifer für die Sache, nie persönlichen Gründen entsprang … Für seine Person vorbildlich bedürfnislos und einfach in seinen Lebensgewohnheiten ließ er der Jugend gern ihren Frohsinn … Nur der Dienst durfte dabei nicht leiden und nicht das Ansehen des Offiziers … Eine große Anzahl meist schlecht erfundener und das Wesen nicht treffender Anekdoten spannen sich um die Person und den Namen des in der Armee allbekannten Generals. Ihre Zahl bewies, wie sehr er das Mittelmaß überragte, wie er im besten Sinne ein Sonderling, ein Original war, wenn man mit diesen Worten einen Mann bezeichnet, der etwas Besonderes ist und die Quellen seines Wesens in sich selbst trägt. Oberflächliche Beurteiler sehen in ihm nur den bärbeißig tuenden, alternden General, der freilich auf höfische Sitten wenig Wert legte; sie sahen nicht die hinter der Außenseite liegende menschliche Güte, nicht das feste, starke Preußenherz, das in seiner Brust schlug …«

Von dem ersten Zusammentreffen Seeckts mit Lentze bei der Meldung wird immer wieder eine Anekdote überliefert. Danach soll Lentze den neuen I b mit den Worten angesprochen haben: »Mein Gott, Herr von Seeckt, Sie tragen ja ein Monokel!« Seeckt soll darauf erwidert haben: »Daran werden sich Euer Exzellenz sehr schnell gewöhnen.« Diese Anekdote ist unter allen Umständen falsch und wird von jedem, der Seeckt und Lentze kannte, für einwandfrei unmöglich gehalten. Einmal war ein Kommandierender General vom Format eines Lentze nicht dazu geschaffen, eine solche Antwort stumm hinzunehmen, andererseits widerspricht es Seeckts ganzem Wesen, die in einer derartigen Antwort enthaltene Taktlosigkeit und Disziplinlosigkeit aufzubringen. Seeckt ist ein Meister der scharf geschliffenen witzigen Bemerkung gewesen. Er hat diese Gabe gelegentlich auch dann angewandt, wenn er sie besser ungenutzt gelassen hätte. Aber Taktlosigkeit und Disziplinlosigkeit, diese beiden sind ausgerechnet zwei Züge, die Seeckt auch nicht einmal von ferne jemals gestreift haben.

Es ist eigentümlich, daß Seeckt eine Persönlichkeit ist, der sich bisher die Anekdote kaum bemächtigt hat, der sie sogar deutlich ferngeblieben ist. Die ganz wenigen Seeckt-Anekdoten sind entweder vollständig wahr, also eigentlich keine Anekdoten, oder sie stimmen wie jene eben erzählte Anekdote allzu offensichtlich nicht. Seeckt eignete sich offenbar nicht zum Objekt der Anekdote. Das ist vielleicht bezeichnend für ihn. Er war selbst eine so scharf umrissene, so in sich selbst abgeschlossene Persönlichkeit, daß er gewissermaßen die für die Anekdoten notwendige Typisierung einfach nicht mehr zuließ.