|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Haben die Männer Farbensinn? Der Wilde, der sich tätowiert, besitzt zweifellos eine entwickeltere Farbenkultur, als die moderne Zivilisation im allgemeinen aufweist. Das niedere Volk, namentlich auf dem Lande, wo sich heute noch eine nationale Tracht erhalten hat, bekundet einen ausgeprägten Farbensinn, wie er noch vor hundert Jahren zum Gemeingut der Menschheit gehörte. Die große Historienmalerei vom XII. bis zum XVI. Jahrhundert wäre nicht denkbar ohne die hochentwickelte heraldische Farbenpracht, nicht nur an den Gewändern der Großen, sondern auch an der Tracht des gewöhnlichen Volkes. Unsere schönfarbigen Vögel, die bunten Blumen und viele Insekten, die beim Befruchtungsakt der Blüten eine vermittelnde Rolle übernehmen, sind ausgesprochene Heraldiker. Sie besitzen zur Wahrnehmung der Farbe ein ausgezeichnetes Organ, von dem ihr Dasein geregelt wird. Bis zu einem gewissen Grade ist der natürliche Farbensinn heute noch bei den Frauen vorhanden. Sie haben diesen Sinn durch die stetige Sorge rege erhalten: wie steht mir das zu Gesicht? Diese Frage betrifft in erster Linie die Farbe. Beim Betreten eines Zimmers fühlen Frauen instinktiv, ob die Wände des Raumes, die Farben der Tapeten ihnen zu Gesichte stehen oder nicht. Wenn auch nicht behauptet werden kann, daß der weibliche Farbensinn heutzutage immer einen untrüglichen Maßstab liefere, so ist er dennoch dem Farbensinn der heutigen durchschnittlichen Männerwelt unendlich überlegen.

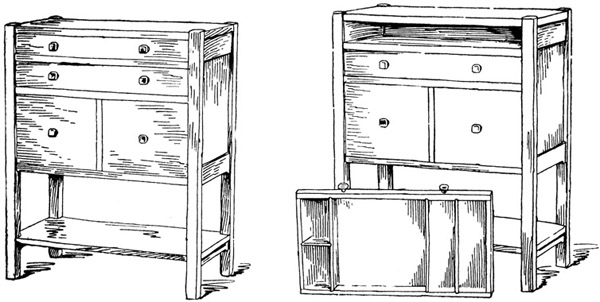

Speisezimmermöbel für Bestecke und Tischzeug. Sehr sachliche Form zum Beweis, daß auf dieser Grundlage unendliche Erfindungsmöglichkeiten sind.

Man braucht daraufhin doch nur die Männerkleidung anzusehen, die im Alltag fast keine anderen Variationen als zwischen grau und braun zuläßt, vom Blau in vereinzelten Fällen abgesehen. Im allgemeinen wählt heute der Mann seinen Kleiderstoff nicht mit Rücksicht auf die farbige Erscheinung. Anders die Frau. Sie weiß ganz genau, welche Farben für ihre Haar- oder Gesichtsfarbe passen. Sie kennt in der Regel alle Wirkungen, die farbige Stoffe auf ihren Teint ausüben. Sie ist in der dekorativen Farbenlehre von Natur aus gewandt genug, um das Kolorit der Wangen, der Haare oder der Augen durch die raffiniert gewählte Kleiderfarbe zu erhöhen oder zu mildern. Sie beherrscht instinktiv die künstlerischen Mittel des Kontrastes oder der Übereinstimmung, das nie ganz gelöste Geheimnis der Malerei, das sich in immer erneuten Problemen ewig verjüngt.

Die einzige Domäne, darin die heutige Herrenwelt Farbenfreude zu betätigen erübrigt, ist der kleine seidene Knoten am Hals, die Krawatte. Von der pflichtmäßigen Farbe und Form der Krawatten, die zum feierlichen Anzug, dem Frack, dem Smoking und Gehrock gehört und ein Stück feststehender Gesellschaftsuniform bildet, war bei früherer Gelegenheit schon die Rede, und kann nunmehr füglich außer Betracht bleiben. In allen übrigen Fällen aber wählt man hinsichtlich der Krawattenfarbe frei, und von der instinktiven Empfänglichkeit für die Farbe geleitet. Wenn es auch paradox klingen mag, bis zu einem gewissen Grad ist die Krawatte Wesensausdruck. In ihrer heutigen Form und Anwendung ist sie eigentlich mehr oder weniger zu einem bloßen Dekorationsstück herabgesunken; trotzdem aber kann sie in mehrfacher Hinsicht, wie ich beweisen werde, als unwillkürliches Zeichen der inneren Wahrhaftigkeit oder des Gegenteiles angesehen werden. Die historische Form, aus der sich die heutige Krawatte entwickelt hat, besaß zweifellos den Vorzug, daß sie einer unumgänglichen Notwendigkeit zu dienen hatte. Diese historische Grundform war das Halstuch, das am Halse etwas zu halten hatte, während die heutige Krawatte nichts zu halten hat, sondern vielmehr selbst gehalten wird. Die Seemannsbluse mit weit zurückgeschlagenem Kragen, der an der Brust durch einen Knoten festgehalten wird, veranschaulicht am besten diese Anwendung. Mit dem Hemd hat sich auch die Binde geändert. Lord Byron tritt uns aus den Bildnissen mit tief zurückgelegtem weichen Hemdkragen entgegen, der vorne mit einem tiefsitzenden Knoten gehalten wird, dessen Enden als Symbol des Freiheitsdranges seiner Zeit rebellisch in der Luft flattern. In der bürgerlichen Biedermeierzeit bedarf das Hemd mit dem in einem Stück daran befindlichen Kragen eines festen Haltes durch das Halstuch oder die Binde, sei es, daß diese die Vatermörder festzuhalten hatte, oder daß der weiche Hemdkragen reversartig über die Binde heruntergeschlagen wurde. Freilich flattern die Enden nicht mehr freiheitsdurstig in der Luft, sondern sind sittsam und sorgfältig zu einem mehr oder minder kunstvollen und durchaus ansehnlichen Knoten geschlungen. Die Entwicklung ging wie angedeutet, von einem Extrem ins andere, von der jedenfalls viel gesünderen Entblößung des Halses zur hohen und festen Einschnürung, die die Seidenbinde zweimal um den Hals führte und vorne in vielfacher Verschlungenheit im Westenausschnitt enden ließ. Solche Knoten in komplizierten Endigungen machten die Anwendung von Busennadeln unerläßlich, die in kunstvoller Form auftraten. Was sich auch gegen diese Tracht mit gutem Recht einwenden läßt, so war sie doch den heute üblichen Formen gegenüber künstlerisch bedeutend ausgezeichnet. Denn diese heute üblichen Formen stellen mehr oder weniger eine steife, zwecklose, verkümmerte industrielle Nachbildung dieser Vorbilder dar. Sehen wir doch, was in diesem Vergleich aus dem Hemd geworden ist. Gewissermaßen ein bloßes Rumpfstück, dem Kragen und Manschetten fehlen und dessen Qualitätsmarke eine Zeitlang in der bretthart gebügelten Brust gesucht wurde. Für volkstümliche Ansprüche wurde das Hemd überhaupt auf diese »glanzgebügelte Brust«, das sogenannte »Plastron«, reduziert. Es gibt allerdings praktische Rücksichten, die für die Trennung der Manschetten und Kragen vom Hemde zu sprechen scheinen; bei näherer Untersuchung aber stellt sich heraus, daß in formaler Hinsicht die neue Mode nicht imstande war, in diesen Kleidungsstücken wieder eine organische Einheit herzustellen, die der Vorzug der besprochenen alten Trachten war. Namentlich unsere Kragen sind verschlechterte Nachahmungsprodukte. Unschwer ist den bestehenden starren Formen wie Umlegkragen, Stehumlegkragen und ähnlichen das industrialisierte Abbild der alten schmiegsamen und organischen Hemdkragen, die ihre jeweilige Form zum Teil auch der persönlichen Art des Bindens und Knotenschlingens verdankten, zu erkennen. In dem Maße als der Kragen unpersönlich wurde, weil seine Form nicht mehr in unserer Hand liegt, ist auch die Krawatte unpersönlich geworden. Ja noch mehr, sie ist eigentlich auch zwecklos geworden. Sie hat, wie gesagt, nichts mehr zu befestigen, sondern muß selbst befestigt werden und bereitet tausend Verlegenheiten. Mit dem Aufhören der Notwendigkeit hört naturgemäß auch das formenschaffende Gestaltungsprinzip auf. Die fertig konfektionierten Krawatten mit Pappendeckeleinlagen sind ebenfalls erstarrte und industrialisierte Nachahmungen der alten, eigenhändig geknoteten organischen Formen und stellen als solche, ebenso wie das glanzgebügelte Plastron, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen dar. Kein geschmackvoller Mensch wird nach einiger Überlegung zu diesen verhunzten Formen greifen. Insofern hat die heutige Krawatte einen gewissen Zweck zu erfüllen, als sie die Zweiheit von Hemd und Kragen zu maskieren und den Halsknopf zu verdecken oder durch den vorgelegten Knoten gleichsam monumental auszubilden hat. Sicherlich ist der dekorative Zweck nicht gering zu achten, und in der Kritik der heutigen städtischen Tracht kommt ihm eine maßgebende Bedeutung zu.

Wir sind nach diesem entwicklungsgeschichtlichen Umschweif zur Kernfrage unseres Themas zurückgekehrt, inwiefern die heutige Männertracht Farbenfreude zu betätigen vermag, Wofür die Krawatte die einzige Freistatt innerhalb der heutigen Kleiderkonvention darstellt. Bis zu einem gewissen Grade ist auch die Weste daran beteiligt, wenn auch nur in untergeordnetem Maße. Von der ganzen Koloristik der großen Trachtenhistorie, die künstlerisch von einer noch gar nicht genug gewürdigten Tragweite war, ist in unserem grauen Dasein der kleine Seidenknoten am Hals und im Umkreis des engen Westenausschnittes geblieben, worin sich das Persönliche und die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies der Farben selbstherrlich betätigen darf. Hier gilt nicht die Ausrede, daß es an geeignetem Material fehle, denn in der Tat bringt die moderne Fabrikation Farben und farbige Kombinationen, aus denen sich die Musterung ergibt, in solcher Auswahl und Schönheit hervor, daß viel eher ein Embarras de richesse vorhanden ist. Die Kühnheit und Schönheit der Farbe und Mustererfindung in den Textilien hat sogar die wirtschaftliche Sachlage sehr zugunsten Österreichs entschieden, indem die Fabrikanten, die früher ihren Bedarf an modernen Stoffen in Frankreich deckten, seit einiger Zeit viel Besseres im Inland finden, woselbst sich der erhöhte Export nach dem Auslande als die Prämie einer originellen Leistung einstellt. Es ist gar nicht schwer, aus der Entwicklung des Geschmacks im Alltag den bestehenden Zusammenhang mit der künstlerischen, industriellen und daher auch wirtschaftlichen Steigerung herzustellen. In richtigen Verhältnissen ist eine ästhetische Frage gewöhnlich auch eine praktische. Schönheit und Nützlichkeit sind durchaus wurzeleins. Soll die Sache im Leben Bestand haben, dann darf im Alltag die schwere Kunst des Anwendens nicht fehlen. Das gute Anwenden beruht jedoch nicht allein auf verständnisvoller Prüfung des Materials, der schönen Arbeit, der zweckvollen oder künstlerischen Form, sondern vor allem auf dem Schönheitsempfinden, von dem das Farbenempfinden ein wesentlicher Teil ist. Aber die im heutigen Kulturbild allgemein beobachtete Unfreude an der Farbe, die durch den Bildungsgang geförderte Unfähigkeit, farbige Erscheinungen im Leben und in der Natur mit sicherem Instinkt zu ergreifen, enthüllt die welterschütternde Bedeutung der lächerlich geringfügigen Krawattengeschichte. Hohlköpfige Modegecken, die ein modernes Übermenschentum auf die Extravaganz ihrer Krawatten gründen, mögen jetzt vielleicht glauben, daß ihr Zeitalter angebrochen sei. Diesem vielbelächelten Extrem steht eine andere Art Kulturträger gegenüber, die in der formalen Bildung, in der Erziehung des Auges und dessen Wachsamkeit auf die sorgfältige persönliche Erscheinung nur bedrohliche Anzeichen der sittlichen Verwahrlosung zu erkennen vermögen. Gleich entfernt von ödem Geckentum und schäbiger Philisterhaftigkeit bewegen sich die Forderungen der persönlichen Kultur, die notwendigerweise auf die verschärfte Empfänglichkeit des Auges gestellt ist. So wie die Entwicklung und die erhebende Kraft der Musik auf der Bereitwilligkeit des gebildeten Ohres beruht, das erzogen und befähigt ist, dem Flug des Genius zu folgen, so hängt der Fortschritt in der sichtbaren Kultur, zu der alle Erzeugnisse der bildenden Künste, der Industrie und des Gewerbes gehören, von der Bildung des Auges ab.

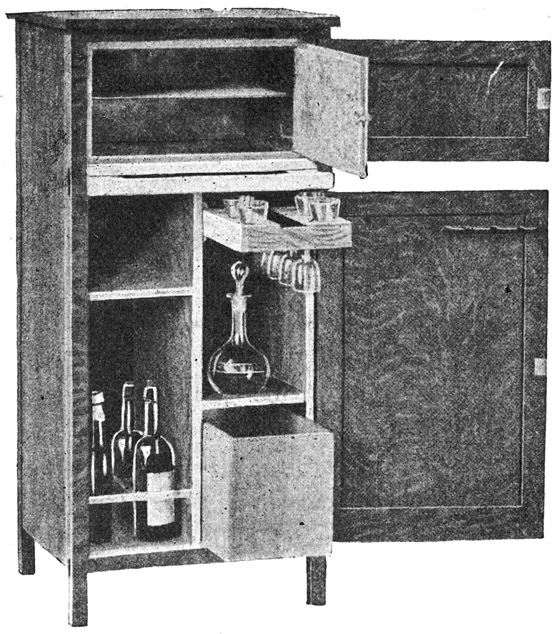

Kleiner Speise- und Likörschrank für ein Herrenzimmer. Der Formenreichtum ist unbegrenzt, sobald das Denken sachlich verfährt und sich von der Schablone befreit. Wie man sieht, ist die Bedingung für den Hersteller und Besteller unerläßlich, geistig zu arbeiten.

Es wird viel über die künstlerischen Qualitäten von Bildern, die man auf den zahlreichen Ausstellungen sieht, debattiert, aber dieselben Menschen, die meistens alles besser wissen als der Maler selber, sind in den seltensten Fällen imstande, für ihren eigenen Bedarf eine farbige Krawatte so zu wählen, daß sie zur Farbe des Anzuges einen harmonischen Kontrast bildet, und daß sie zugleich imstande ist, die Gesichts-, Haar- oder Augenfarbe vorteilhaft zu heben. Wie eine Farbe »zu Gesicht« steht, weiß man in der Männerkleidung heute kaum mehr. Nur die Frauen haben persönliche Erfahrungen ausgebildet und wissen, daß ein leichter Ton von Blau Menschen gut steht, deren Haar- und Gesichtsfarbe hell ist; daß eine Person mit schwarzem Haar gelb und alle roten Farben tragen kann, aber violett vermeiden muß; daß jemand, der blasse Wangen hat, die Gesichtsfarbe erhöhen kann, durch die Anwendung von einem delikaten Grün in der Krawatte, während dunkles Grün noch fahler macht; daß bleiche Gesichtsfarbe kränklich aussieht, wenn Gelb verwendet wird usw. An der eigenen Person müssen die nächsten Erfahrungen und Übungen gemacht werden, wenn das Auge seinen Beruf als Wächter der sichtbaren Kultur und als Hüter des Farbenparadieses erfüllen soll. Wie es mit dem Stande dieser Erfahrungen beschaffen ist, sehen wir an der farbigen Eigenschaft des heutigen Kleides. Hier kann nur die Selbstbeobachtung fördern, darum ist die Krawatte nicht ganz belanglos als dekoratives Mittel, an dem ein verkümmerter Sinn durch angewandte Farbenübung gekräftigt wird. Es wird sich bald herausstellen, daß es keine besondere Kunst ist, aber auch wenig Reiz bietet, von einer Farbe die lichteren oder dunkleren Abschattungen zu wählen und solcherart eine Harmonie herzustellen. Unser Alltagskleid wechselt in den Farben von grau bis grauschwarz und braun, sowie blau in allen Abstufungen; die melierten Stoffe, die ein Gemisch von diesen und anderen Abstufungen darstellen, gehören nichtsdestoweniger auf ihren farbigen Gesamtcharakter hin angesehen in die eine oder andere dieser Gruppen.

Leichtes elegantes Speisezimmermöbel. Muß gut gearbeitet sein, wie alle schlichten Formen, deren Schönheit darin besteht, daß sie zweckvoll sind und gut gearbeitet. Andererseits könnte kein Ornament auf die Dauer über Mängel der Form und Ausführung hinwegtäuschen.

Wir haben es eigentlich nur mit drei Kleiderfarben zu tun, grau, braun, blau. Wir dürfen kühn verfahren, wo wir durch die Krawatte einiges Leben in unsere Tracht bringen wollen, und werden Farben vermeiden, die nur eine Abstufung der Kleiderfarben darstellen. Wir können Kontrastfarben, starke heraldische Farben wählen und dürfen umsomehr wagen, je sicherer wir die Nuance treffen. Sicherlich werden wir bei einigem Geschmack in diesen Dingen bei einem grauen Anzug alle Farben mit Ausnahme von Crême oder von grauen Abschattungen anwenden; zu Braun passen alle Farben mit Ausnahme von Orange, Rot, Crême, Kastanien- oder Tanninbraun; zu Blau verhalten sich alle Farben gut, wenn wir Lavendel- und Himmelblau ausschließen; bei melierten Stoffen dürfen wir ein beliebiges in der Mischung vorhandenes Farbenelement in der Krawatte dominieren lassen und eines guten Eindruckes sicher sein. Für mehrfarbige Krawatten wird sich der allgemeine Erfahrungssatz herausbilden, daß wenn zwei Farben eine schlechte Verbindung ergeben, die Einführung von Grau, Weiß oder Schwarz den Mißklang größtenteils aufhebt, und daß es in der Farbenkombination auf die Farbe ankommt, die führend hervortritt. Im allgemeinen wird gesagt, daß die stumpfen, gebrochenen, abgetönten Farben den Vorzug verdienen. Man hat dies nicht mit Unrecht auf den Einfluß der modernen Malerei zurückgeführt, die unter der Herrschaft des französischen Impressionismus die farbige Erscheinung der Dinge ebenfalls abtönt, so wie sie dem Auge, durch den Schleier der Atmosphäre gesehen, sich darbietet. Man folgert daraus, daß auch die Natur alle Farben dämpft, in weiche verschwimmende Nuancen auflöst und sie gleichsam unter einem Dunst vermählt. Die Entdeckung der atmosphärischen Wirkung auf die Licht- und Farbenerscheinungen sind zweifellos der größte Gewinn der Malerei des XIX. Jahrhunderts. Aber es gibt keine stichhaltige Erklärung dafür, die gebrochenen Farben fertig im Kunstgewerbe, in den Stoffen und zu sonstigen dekorativen Zwecken anzuwenden. Die Natur gibt viel eher das Beispiel einer durchaus heraldischen Farbenkunst. Stellen wir doch einmal ein beliebiges heutiges Ausstellungsbild in die grüne Wiese unter dem tiefblauen Himmel. Neben dem leuchtenden Grün und Blau der Natur erscheint das Bild wie ein schmutziger Fleck. Nur die ganz kühnen Maler, die wieder zur heraldischen Reinheit der schönen satten Farbe zurückkehren, bestehen die Konkurrenz mit der freien Natur. Darin haben auch die alten Meister ein herzerquickendes Beispiel gegeben, indem sie ihr Farbenmaterial in ungebrochener Leuchtkraft anwendeten und geradezu mit handwerklicher Liebe behandelten, wie der Goldschmied die schönen farbigen Halbedelsteine behandelt und zur höchsten Wirkung zu bringen sucht. Das Volk hat immer die schönen starken Farben geliebt, in seinen Stoffen und Kleidern, in seinen Kunstarbeiten und vielfach auch im Anstrich der Häuser und namentlich der Holzteile an den Fenstern. Die Entwicklung wird auch die Herrschaft der stumpfen und gebrochenen Farben überwinden, wenn einmal die Freude an der natürlichen schönen Farbe und die Fähigkeit, die Farbenkraft der Natur mit eigenen Augen zu ergreifen, allgemein geworden ist.

Jedes Mittel muß uns willkommen sein, zur Farbe zu erziehen, vorausgesetzt, daß nicht das Mittel Selbstzweck wird und hindert, die Erfahrungen der Sinne im ganzen Umkreis des Lebens zu betätigen. Wir dürfen nicht vergessen, daß alle Fortschritte in der sichtbaren Kultur, in der Kunst wie im Gewerbe von ihrer originellen Leistungskraft abhängen und daß die wichtigste Voraussetzung dazu eine hochentwickelte Empfänglichkeit des gebildeten Auges ist. Es ist gar nicht übertrieben, wenn gesagt wird, daß in der Weltpolitik, in der Wirtschaft und Kunst jenes Volk den Vorrang haben wird, das über die bestentwickelten Augen verfügt.