|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Man muß einen Blick in den großmütterlichen und urgroßmütterlichen Schmuckschatz werfen, um wieder einen Maßstab für die Kunst des Goldschmiedes zu gewinnen. Und hat man den Schatz durchwühlt, dann muß man die Porträts und Miniaturen unserer Vorfahren herbeiholen, die liebenswerten Frauen- und Mädchenbildnisse aus der Zeit von 1750–1850, um zu wissen, wie Großmutter und Urgroßmutter in ihrer Jugendzeit das köstliche alte Geschmeide getragen haben. Um die Kunst einer Zeit ganz zu begreifen, muß man auch die Kultur kennen, nebst dem Schaffen auch das Anwenden, weil das eine die Erfüllung des anderen ist. Eine geringe oder niedere Kultur wird keine nennenswerte Kunst nähren oder entwickeln können, anderseits läßt eine minderwertige Kunst auf keine erhebliche Kultur zurückschließen.

Wonach sich die Kunst heute sehnt und was ihr zum Gedeihen fehlt, besaßen unsere Vorfahren in der genannten Epoche reichlich genug, die allgemeine und persönliche Kultur, die ihre ästhetische Freude an den leiblich oder seelisch nützlichen Dingen auf die Gediegenheit der Arbeit und des Materials gründete, die darin und durch den Geschmack einer guten Anwendung künstlerischen Adel empfingen.

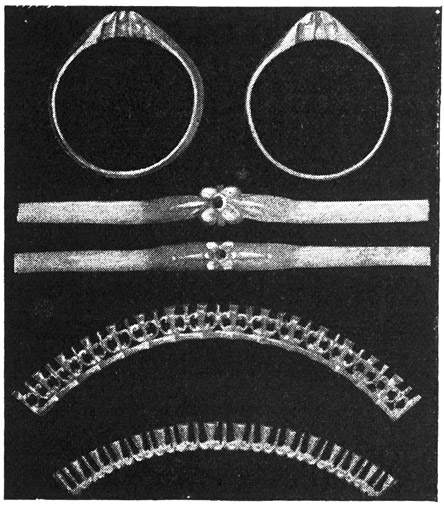

Neue echte Goldschmiedekunst auf handwerklicher Tradition. Schmuck von H. Wilson.

1. Goldene Halskette mit Smaragden, Opalen, Saphiren, Perlen.

2. Vorderansicht eines Reliquiarringes, der vorne zu öffnen ist.

Der Künstler, der dem Leben diente, konnte nicht fehlgreifen. Wie trefflich wußten die klugen und feinen Mädchen und Frauen die Kunst des Goldschmiedes anzuwenden! Wieviel künstlerische Bereicherung hat dieser wieder von dem gebildeten Bedürfnis der Besteller empfangen!

Noch hat der Brillant nicht die Vorherrschaft, der später alles aus dem Felde schlug. Die ungleich vornehmere Perle mit ihrem milden zurückhaltenden Glanze stand obenan. Die einfache Perlenschnur war der fast einzig zulässige Schmuck für den offenen Hals, wie reich und mannigfaltig auch die sonstigen Schmuckformen, die Ohrgehänge, Armbänder, Ringe, Broschen, Schließen usw. sein mochten. Zum tief ausgeschnittenen Kleid gehörte kein Halsschmuck, der eine nähere Besichtigung erforderte. Der edle Anstand in diesen Dingen gab der Perle den Vorzug, die auch in der Distanz gut sichtbar bleibt und deren ruhige Schönheit dem menschlichen Antlitz zustatten kommt, weil sie selbst zugleich so anspruchslos ist.

Der Halbedelstein ist noch in hohen künstlerischen Ehren. Seine Farbe und Leuchtkraft, die Möglichkeit ihn zu schneiden und den besonderen Absichten des Goldschmieds dienstbar zu machen, haben ihm dauernder als dem Diamanten die Liebe des Künstlers gesichert und des Kunstfreundes, der im Schmuck nicht in erster Linie den bloßen Materialwert, sondern den Wert der künstlerischen Arbeit schätzt. Demgemäß ward auch das Edelmetall behandelt, Gold und Silber, nicht als breite kostspielige Auslegung eines hohen Geldwertes, sondern als Material von köstlicher Eigenschaft, weich, biegsam, dehnbar, unverwüstlich und von edlem Glanze, einen besonderen Wert erst von der sachgerechten Arbeit und von der Fasson empfangend. Zu welcher Feinheit und Freiheit der Formensprache die Geschmeidigkeit des Materials befähigte, zeigen diese älteren Goldschmiedearbeiten am besten in den Schmuckstücken der Groß- und Urgroßeltern, in den feinen und leichten Fassungen der Halbedelsteine, in der übergroßen Mannigfaltigkeit der Formen, die das Ergebnis einer gedankenreichen und persönlich differenzierten Handarbeit ist. Die Maschine hatte sich der Sache noch nicht bemächtigt und der Goldschmied war noch nicht zur Schablone und zur stumpfsinnigen Nachbildung von ebenso stumpfsinnig entworfenen Vorlagen herabgesunken. Wandert man in unseren modernen Hauptstädten die vornehmen Juwelierläden ab, so wird man in den prunkenden Auslagen kaum ein Stück finden, das dem alten Schmuck in irgend einer der angedeuteten Beziehungen gleichkommt. Der Brillant behauptet ausschließlich das Feld. Der Halbedelstein ist gering geachtet und halb verschwunden. Gold und Silber sind behandelt, wie gestanztes Messing oder Blech; von einer Kunst des Goldschmiedes ist nichts zu spüren. Die Maschine herrscht und die Schablone. Moderne neue Formgebungen kommen fast nur im unechten, billigen Material vor, mit dem trügerischen Anschein von Echtheit. Man sieht, es ist Moderne vom Tag, Mode. Der Geschmack des Publikums von heute und morgen ist an dem Inhalt der Schaufenster vorauszubestimmen. Der Juwelier beklagt sich über das Sinken der Fassonpreise; er hat keine Aufgaben; er und seine Arbeiter sind einseitige Spezialisten im Brillantenfassen geworden. Im Gegensatz zur früheren Kultur, die an der künstlerischen Arbeit Freude besaß, erkennt die heutige Generation in dem Schmuck nur das sündhafte Geld, das er kostet und schätzt ihn nach seinem marktlichen Realwerte. Der Schmuck, einst in enger Beziehung zur inneren Bildung des Menschen, ist ein rein äußerlicher Vorwand zur protzenhaften Ausstellung des Reichtums geworden.

Maschinenmäßige Nachahmung. Massenartikel, gestanzt, den Goldarbeitern z. Fertigmontieren geliefert. Der »Goldschmied« hat nichts zu tun als die Steine zu fassen.

Goldschmiedekunst? Wir finden sie nicht mehr. Wie Wenige ahnen, daß sie lediglich Maschinenprodukte kaufen, deren Kunst- oder Fassonwert gleich Null ist.

Das erklärt das Überwiegen der teueren Brillanten, das Aufgeben der edlen Form zugunsten eines materiellen Aufwandes, das Sinken der Fassonpreise und den Niedergang der Goldschmiedekunst. Die Fasson hat aufgehört einen selbständigen Wert zu bilden. Der Schwerpunkt ist allgemach von der künstlerischen Seite auf die bloß materielle gerückt worden und der Schmuck ist zum bloßen Materialwert heruntergesunken. Die Folge davon ist der tiefe Verfall der einst hochstehenden Handwerkskunst, die noch vor 80 Jahren entzückende Goldschmiedearbeiten hervorbrachte, die infolge ihrer künstlerischen Behandlung einen immer steigenden Wert und für die späteren Enkel eine nie versiegende Quelle von Freuden und Anregungen bilden. Die Goldarbeiter haben seither die Goldschmiedekunst verlernt. Sie können, wie gesagt, der Mehrzahl nach nur mehr Brillanten fassen. Ist es also nicht natürlich, daß die Fassonpreise sinken mußten? Sie sinken im geraden Verhältnis zum Niedergang der formalen Kultur, d. h. der künstlerischen Bildung.

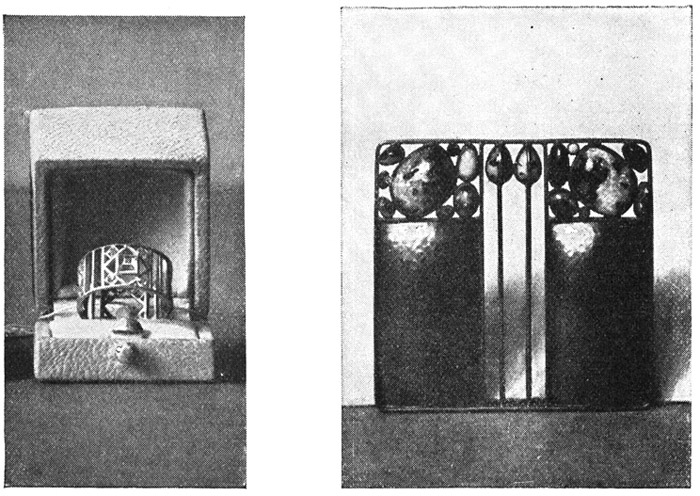

Wiederbelebung der Goldschmiedekunst. Schmuckstücke der Wiener Werkstätte.

Der Anstoß zum Besseren muß immerhin wieder von der Kunst ausgehen, die der Entwicklung vorleuchtet und das verkörpert, was die Künstler mit reinen und feinen Sinnen ersehen. Die Menschheit braucht ihnen nur nachzuleben, um sich wieder in den Besitz der verlorenen Güter zu setzen. In Paris hat ein Goldarbeiter damit angefangen, den Wert des Schmuckes nicht in der Kostbarkeit des Materials, sondern in die neuartige, schöpferische, d. h. künstlerische Form zu legen. Er schnitt Steine, die lange verachtet waren, Halbedelsteine, und brachte damit außerordentliche künstlerische Wirkungen hervor. Er erzielte ungeheure Preise, reine Fassonpreise. Sein Name ist berühmt geworden: René Lalique. Trotz dieser ungeheuren Preise, die den Materialwert bei weitem überstiegen, hat die Menschheit an dem Künstler nur zu gewinnen gehabt. Er hat die Welt um das bereichert, was dem Material erst den Adel gibt, nämlich um den künstlerischen Wert, der köstlicher ist, als der Wert des Rohstoffes.

Die Arbeiten Laliques waren allerdings eine Zeitlang sehr überschätzt. Die ewige Wiederkehr naturalistischer Formen, der Skarabäen, der Libellen und Schmetterlingsformen, mit denen namentlich seine Nachahmer verschwenderisch umgingen, wirkten nachgeradezu ermüdend. Lalique ist ohne Zweifel ein guter Arbeiter, aber es fehlt ihm die geistige Zucht einer verläßlichen Überlieferung und einer hochentwickelten persönlichen Kultur. Darin ist uns die englische Gold- und Silberschmiedekunst, wenn man von den üblichen Industriewaren in den Schauläden absieht, ohne Zweifel weit überlegen. Es kommt daher, daß die englischen Künstler bis auf den heutigen Tag die handwerklichen Überlieferungen nicht aus dem Auge verloren haben, ja, daß die künstlerische Tätigkeit auf diesen Gebieten auf denselben handwerklichen Grundlagen beruht, wie in den ältesten Zeiten. Die Goldschmiedekunst ist eine alte Volkskunst und ihre Technik ist in allen Zeiten und bei allen Völkern gleich gewesen. Sie hat sich bis auf den heutigen Tag nicht wesentlich verändert, wobei man natürlich von der modernen Maschinenproduktion absehen muß. Von den Überresten der prähistorischen Kunst bis zu den friesischen Gold- und Silberfiligranarbeiten, die als volkstümliche oder bäuerliche Kunst noch bis vor wenigen Jahrzehnten in Blüte stand, herrscht in der künstlerischen Auffassung und Behandlung des Materials und in der Technik volle Übereinstimmung in den wesentlichen Merkmalen. Der Stil ist Materialausdruck und Werkzeugsprache. Kein Volk hat die handwerkliche Technik und Überlieferung so gründlich erforscht, und zum Ausgangspunkt der neuen Kunstbewegung gemacht, wie das englische Volk. Es braucht kaum ausgesprochen zu werden, daß es Männer wie John Ruskin und William Morris waren, die auf diesem Wege vorangeleuchtet haben. Wir müssen tatsächlich bei den Engländern in die Schule gehen, wenn wir den ganzen Umfang der handwerklichen Technik und Tradition kennen lernen und eine Kenntnis vermitteln wollen, die zum Verständnis der Arbeit unerläßlich ist. Das Kensington-Museum in London hat unter vielen anderen kunstgewerblichen Techniken auch diesen Kunstzweig fachmännisch bearbeiten lassen und die gesammelten Erfahrungen publiziert. Was die englischen Kunsterzeugnisse dieser Art vor allen auszeichnet, ist nicht so sehr der originelle Entwurf, nicht die Sucht nach Neuartigem, sondern der handschriftliche Charakter, die Merkmale persönlicher Arbeit, der Geist der Handwerklichkeit, der sich ausdrucksvoll zu offenbaren sucht. Auch in der Formgebung halten sich die modernen Arbeiten mit Vorliebe an die Sachlichkeit und Schlichtheit, die auch in den ältesten Epochen der Ausdruck geistiger Überlegenheit war. In diesem Sinn hält es die Moderne in England ebenfalls mit der Tradition. Es ist eine grundlegende Auffassung, daß unter der Leitung einer sicheren Handwerkstradition die künstlerische Gestalt sich eher als eine Inspiration des Materials und der Technik, als des zeichnerischen Entwurfes ergibt. Es ist klar, daß wir auf dem Gebiete der Goldschmiedekunst nicht so sehr von Frankreich, als vielmehr von England beherzigenswerte Winke empfangen können.

Man wird das Kunstwerk nicht verstehen und lieben können, wenn man nicht die der Kunst zugrundeliegende Handarbeit und die Eigentümlichkeiten des Materials verstehen und schätzen gelernt hat. Die Fähigkeit, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden und demgemäß zu urteilen und zu handeln, hängt davon ab, daß Kenntnis und Herstellungsweise Gemeingut werde, wie es in den Zeiten eines besseren Geschmackes und einer feinen Kultur unzweifelhaft der Fall war. Das bedeutet für die Goldschmiedekunst, daß Gold wegen seiner Kostspieligkeit eine besondere Sorgfalt seitens des Handwerkers erheischt, daß dieses Material immer so verwendet werden soll, daß es seine höchste dekorative Wirkung erreicht, ferner, daß das Goldgeschmeide aus dünnen Plättchen und Drähten aufgebaut und nicht aus dem Vollen herausgearbeitet werden soll. Durch die außerordentliche Schmiegsamkeit und Hämmerbarkeit ist Gold recht eigentlich für eine derartige Behandlungsweise geschaffen; aus dem Massiven herauszuarbeiten, hieße ein kostbares Material unsinnig verschwenden. Dünn und leicht behandelt, gewinnt es eine Schönheit, die durch keine andere Art erreichbar ist. In fast allen Erzeugnissen der Goldschmiedekunst, namentlich was das Geschmeide angeht, wird die Zeichnung aus kleinen Details aufgebaut, die sich als einfache Formelemente wiederholen und ebenso komplizierte als edle Gebilde ergeben.

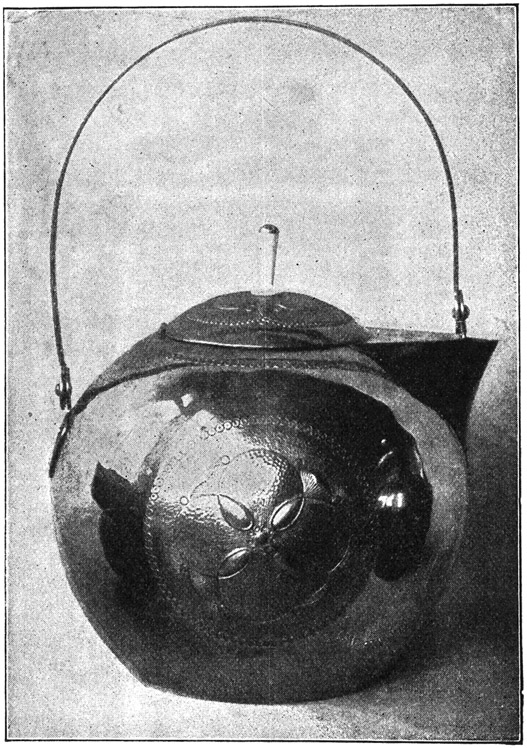

Neue künstlerische Metallgefäße. Züricher Kunstgewerbeschule, Prof. de Praetere.

Die Zeichnung ergibt sich aus der Bearbeitung und Natur des Materials. Sie ist vom Handwerk nicht zu trennen. Die Zeichnung ist der Ausdruck der Persönlichkeit in der Sprache des Materials. Wenn man irgend ein Werk der Goldschmiedekunst aus den ältesten Epochen betrachtet, der ägyptischen, mykenäischen, etruskischen, indischen, romanischen, so wird man finden, daß Reichtum und Schönheit der Zeichnung durch Wiederholung einfacher Formen hervorgebracht wurde. Die schönsten Muster, die von den Arabern und Persern entwickelt wurden, sind durch Aneinanderreihung und Verbindung einfachster Formelemente entstanden, durch geistreiche Wiederholung oder Wiederkehr von mannigfachen Formen aus flachem, geflochtenem, geripptem oder kornförmigem Draht, die, Seite an Seite gelegt, an der Oberfläche festgelötet und oftmals, wie in den etruskischen und griechischen Erzeugnissen, mit winzigen Körnern ausgefüllt werden. Die Broschen, Schnallen, Halsbänder und sonstiges Geschmeide aus allen Zeiten und Völkern weisen die gleiche handwerkliche Geschicklichkeit, die ununterbrochene Überlieferung der primitiven Methoden und selbst der Zeichnungen bis auf den heutigen Tag auf. Die Herstellungsmethoden der Kügelchen, des gesponnenen Drahtes, der Punzen und Modeln sind uralt und unverändert geblieben, als das notwendige Einmaleins der Goldschmiedekunst, aus der die Formensprache entwickelt werden muß. Eine neue Ausdrucksmöglichkeit läßt sich ebenso wenig erfinden, als eine neue Arbeitsweise und eine neue Kunst. Der rechte Gebrauch des Materials allein führt zu den rechten Ideen; wer dies eine verstehen und schätzen will, muß notwendig auch das andere kennen. Neben der Behandlung des Edelmetalls ist die Behandlung des Edelsteines in der Kunst des Goldschmiedes entscheidend.

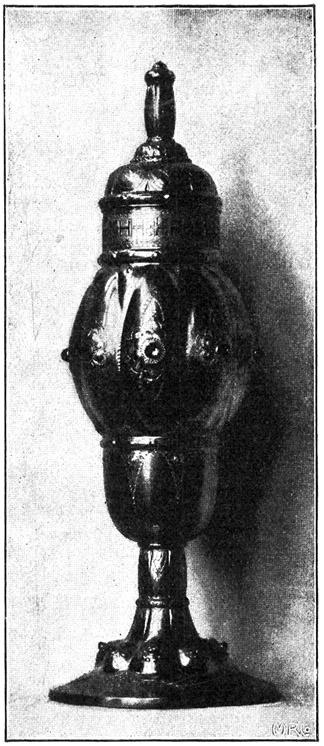

Neue künstlerische Metallbearbeitung. Moderne Goldschmiedekunst auf handwerklicher Tradition. Ehrenbecher. Entwurf Prof. de Praetere, Kunstgewerbeschule Zürich.

Hier haben der Arbeiter, der Künstler und der Liebhaber die gleichen Freuden zu hoffen. Die sogenannten Halbedelsteine haben sich zu allen früheren Zeiten aus den schon erwähnten Gründen der besonderen Liebe des Künstlers und Kunstfreundes erfreut. Der Handwerker fand in ihnen ein dankbares Material, das sich gut formen und schneiden ließ, namentlich in den weicheren Arten, die viel verwendet waren, wie Mondstein, Opal, Chrysopras, Türkis und Amethyst. Der Künstler schöpfte aus dem Stein die Anregung zu bedeutsamen neuen Entwürfen, und der Besitzer des Geschmeides hatte das Glück, in dem steinbesetzten Geschmeide ein Symbol zu verehren. Wie das zuging? Besaß jemand einen Mondstein und wünschte ihn fassen zu lassen, so gab es manche künstlerische Möglichkeit. Der Mondstein erinnert an Diana. Ihr Symbol ist der Hirsch. Der Entwurf der Brosche stellt also einen springenden Hirsch dar, der in den Spitzen des Geweihes den Mondstein als Mond trug, oder der Mond steht hinter dem Geweih, wie hinter Bäumen aufgehend, und die Spitzen des Geweihes sind die Glieder der Fassung. Um ein anderes Beispiel zu liefern, wählen wir etwa den Aquamarin. Der Name, die Farbe erinnert an die See. Es ist eine unter den vielen möglichen Auffassungen. Sie mag als Anknüpfungspunkt für den technischen Entwurf gelten. Demzufolge wird man den blauen Stein auf Silber montieren, in das Stück Silber schwimmende Fische treiben, die spiralförmig den Stein als Mittelpunkt umkreisen, aus demselben heraus- oder hineinschwimmen, wobei genaue Studien nach lebendigen Fischen unter genauer Beachtung der Grätenstruktur und der Flossenstellung zu machen sind. Die um den Stein kreisenden Fische werden gut herausgetrieben und die Zwischenräume mit Email ausgefüllt. Diese willkürlich herbeigeholten Beispiele weisen auf das Bestreben des Künstlers hin, das Juwel zum Schrein einer Geschichte oder eines Symbols zu machen. Das Ornament oder die Zeichnung versinnlicht eine Beziehung zum Stein, seiner Legende oder Historie, seiner Eigenheiten oder zu den Ideen, die er dadurch veranlaßt. Die ornamentalen oder figuralen Gebilde, die in Verbindung mit der Edelsteinfassung auftreten, werden in den guten Leistungen immer strenges Naturstudium verraten, ohne selbst naturalistisch behandelt zu sein. Die Natur des Materials legt eine gewisse Strenge und Enthaltsamkeit auf, die man schlechthin den Stil nennt. Der Künstler zeigt sich in dem, was er von dem Naturvorbild in seinem Werke festhält und was er davon wegläßt. Alle Arten der Juwelierkunst von den ältesten Zeiten bis zu unseren großmütterlichen Tagen liefern reiche, werkverwandte Belege, die eine Welt von neuen Ideen und Anregungen für künftige Entwicklungen enthalten. Sie sollen nicht als Vorlage zur Nachahmung dienen, sondern als Vorbild guter handwerklicher und künstlerischer Grundsätze, die vom einseitigen Spezialistentum überwuchert, nur wieder zum Bewußtsein der Allgemeinheit und der Fachkreise gebracht werden müssen, um der Kulturentwicklung dienstbar zu werden.