|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Den Schönheiten und Annehmlichkeiten der siamesischen Hauptstadt mußten wir diesmal standhaft widerstehen und sofort an die Durchführung unseres letzten Programmpunktes gehen, an die Untersuchung der Moi oder Kha in Indochina. Unter diesem Namen ist keineswegs eine bestimmte Völkergruppe zu verstehen, sondern die Kulturvölker der Ebenen, wie Lao und Anamiten, nennen ihre auf niederer Kulturstufe stehenden Nachbarn in den Bergen einfach »Wilde« oder »Barbaren«, und dies bedeutet dann auf Lao »Kha« oder auf anamitisch »Moi«. Unter diese Bezeichnung fallen somit Völker der verschiedensten Rassen und Kulturschichten. Es wird darunter die Urbevölkerung sowohl wie die jüngste Schicht der erst vor relativ kurzer Zeit aus dem Norden eingewanderten Bergvölker verstanden. Dazwischen liegen aber auch mehrere austroasiatische sowie austronesische Schichten, mit denen wir uns diesmal beschäftigen wollten.

Wir setzten unsere schon etwas mitgenommene Ausrüstung wieder instand, ließen einen Teil, vor allem die Sammlungen, in dem gastfreundlichen Hause unserer deutschen Freunde zurück, kauften ein Auto, verstärkten dessen Federn und ließen eine Holzkarosserie daraufbauen, die unser expeditionsmäßiges Gepäck und unsere eingeborenen Begleiter fassen konnte. Diese bestanden vorläufig aus einem Mechaniker und einem anamitischen Koch.

So ging es auf ausgezeichneten Straßen, an denen Indochina so reich ist, durch die heißen Ebenen Kambodjas. In Angkor verbrachten wir inmitten der überwältigendsten Baudenkmäler, die je eine Kultur hervorgebracht hat, an den Stätten der versunkenen Königsstadt der Khmer einige andachtsvolle Tage.

Wie kraß der Unterschied, sich bald darauf in der modernen Hauptstadt Cochinchinas, Saigon, zu befinden, die ein vollkommen europäisches Gepräge aufweist. Hier gab uns die französische Regierung in entgegenkommendster Weise die Erlaubnis, ein noch völlig gesperrtes Gebiet zwischen dem Mekong und seinem Nebenfluß Srepak aufzusuchen, wo wir die Biet, einen Unterstamm der Pnong, die bis heute nur dem Namen nach bekannt waren, bearbeiten sollten.

Dieses weite Gebiet, ein 800 Meter hoch gelegenes Plateau, bildet, nachdem die ersten Kolonisationsversuche fehlgeschlagen waren, ein abgeschlossenes Reich der verschiedensten Stämme, die von Kambodjanern, Lao und Anamiten umgeben, von diesen als »Wilde« verachtet, aber wegen ihrer kriegerischen Haltung auch gefürchtet werden. Viele blutige Zusammenstöße zwischen diesen Völkergruppen und den eindringenden Europäern, an denen die Geschichte dieses Landes reich ist, geben Zeugnis von der überaus großen Hartnäckigkeit, mit welcher sich die alte Bevölkerung ihre Unabhängigkeit so lange erkämpfte.

Nun haben aber vor einigen Jahren die Franzosen ernstlich damit begonnen, auch dieses Gebiet unter ihre Herrschaft zu bringen. Man geht überaus klug dabei vor, wendet sozusagen friedliche Methoden an, denen man durch Artillerie und gut ausgerüstetes Militär Nachdruck verleiht.

An verschiedenen Plätzen, die man sofort durch »Pisten« Nur in der trockenen Jahreszeit mit Auto befahrbare Wege. miteinander verbindet, werden befestigte Blockhäuser errichtet, in der Art, wie sie zur Zeit der ersten Kolonisation Nordamerikas von den Weißen im Kampfe gegen die Indianer erprobt worden waren. Von diesen nur mit Militär besetzten Stützpunkten aus nimmt man langsam von Land und Leuten Besitz, indem man möglichst wenig Gewalt anwendet. Man verhandelt mit Häuptlingen, nimmt deren Söhne in die Festung, und macht Soldaten aus ihnen. Sind diese erst einmal drinnen, scheuen es die Eingeborenen meist, gegen die Festung zu stürmen, d. h. gegen ihr eigenes Blut vorzugehen. Man bemüht sich auch, Kinder zu internieren und sie im Lesen und Schreiben und in »Vaterlandskunde« zu unterrichten, und den Eingeborenen ärztliche Hilfe zu bringen. Trotzdem sehen die entwaffneten Häuptlinge, die man manchmal im Innern einer Festung kauern sieht, nicht gerade glücklich aus.

Auf abgeholzten Hügelköpfen, die einen weiten Ausblick gestatten, stehen, von Holzpalisaden, Gräben, Stacheldrahtverhauen umgeben, diese ersten Bollwerke der europäischen Zivilisation im Lande der Biet. Darüber flattert die französische Flagge im Winde. Über eine Zugbrücke betritt man das Innere des Gevierts, in dem die Baracken des Militärs und das Haus des Kommandanten stehen. Vier Wachttürme beschützen dieses kleine Reich, das den Europäern zwar nicht viel Bequemlichkeiten bietet, doch von herbem Soldatengeist erfüllt ist.

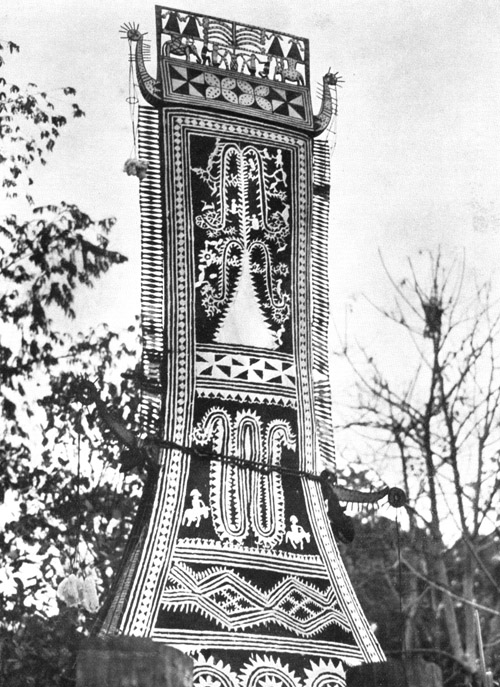

Abb. 100. Über den Grabbauten der Dscharai erheben sich weiß und rot bemalte Türme, deren Giebel kunstvolle Schnitzereien schmücken (etwa 1/27 nat. Größe)

Abb. 101. Zu Ehren der Geister führen die Dscharai, mit runden Holzschildern und scharfkantigen Stöcken bewaffnet, uralte Schwertertänze auf

Abb. 102. Holzgeschnitzte trauernde Ahnenfiguren, die ein Häuptlingsgrab der Dscharai umgeben (etwa 1/7 nat. Größe)

Abb. 103. Opferstelle vor einem Grab der Pnong Budung. Auf die Gabelpfosten sind holzgeschnitzte Pfaue gesetzt worden (etwa 1/15 nat. Größe)

Abb. 104. Büffelopfer bei den Dscharai. Der Priester stößt dem an den Opferbaum gebundenen Büffel eine schwertartige Lanze ins Herz

Meine Frau und ich fühlten uns jedoch sehr wohl in diesen gastfreundlichen Oasen eines wilden Landes. Nur einen Kummer hatten wir in Camp Rolland. Da diese Festung in allerjüngster Zeit von den Eingeborenen gestürmt worden war, weil die Posten des Nachts geschlafen hatten, war man auf ein geniales Mittel verfallen, um diese wachzuhalten. Jede Viertelstunde ertönte des Nachts aus einem der Wachttürme das schrille Signal einer Pfeife, aus dem anderen mächtige Trompetenstöße, die dritte Wache schlug mit einem Holzstab auf einen zerbrochenen Blechtopf und die vierte bearbeitete dröhnend eine Trommel. So wußte die Hauptwache, daß keiner von ihnen schlief. Die Offiziere hatten sich so an diese lieblichen Geräusche gewöhnt, daß sie aufwachten, sobald einmal eines dieser Signale ausblieb. Uns aber fehlte das Training. Wir lagen wach und warteten auf den nächsten Trompetenruf, der, in unmittelbarer Nähe unseres Nachtlagers ausgestoßen, unsere für solche Nächte zu zart besaiteten Nerven nicht zur Ruhe kommen ließ. Wenn endlich um halb 6 Uhr morgens der Weckruf durch die Festung hallte, begrüßten wir erlöst den neuen Tag.

Bei dem Kommandanten und den Offizieren vom Camp Rolland, jungen, unbeschwerten, von Unternehmungsgeist sprühenden Menschen, fanden wir Verständnis für unsere Aufgaben und liebenswürdigste Unterstützung. Man stellte uns Elefanten, die von den Pnong gefangen und als Trag- und Arbeitstiere verwendet werden, zur Verfügung, und gab uns den einzigen französisch sprechenden Biet der Festung, einen Häuptlingssohn namens Krong, als Dolmetsch mit, der uns bei unseren Aufnahmen wertvolle Dienste leistete.

So stießen wir in das Innere des Landes vor. Unübersehbar lagen die welligen Hügel des Haut Chlong vor uns. Steppenartig erstreckten sich die sonnverbrannten Grasflächen über die rote Erde des verwitterten Basalt, der das Hochplateau bedeckt. In den feuchten Talgründen und an den Ufern der schmalen Wasserrinnen standen kleine Waldparzellen, ideale Schlupfwinkel des Wildes. Immer wieder begegneten wir friedlich äsenden Rehen und Hirschen oder wilden Pfauen, die in ihrer schillernden Pracht den Waldrand entlangstolzierten. In den geschlossenen Waldgebieten aber, die im Norden die offene Landschaft begrenzen, hausen Büffel und Tiger, dort ist das Reich der wilden Elefanten, aus dem einst die Fürsten der Khmer ihre Trag- und Streittiere geholt hatten. Unverändert liegt diese Landschaft da, leuchten die gewaltigen Gras- und Waldbrände des Nachts wie riesige Fackeln zum Himmel empor, stehen die Häuser der Biet inmitten ihrer flüchtig gerodeten Reisfelder. (Abb. 96.)

Die gefährlichen »Wilden« entpuppten sich als gutmütige, hilfsbereite, doch leicht erregbare Gemüter. Sie sind gastfreundlich und leben streng nach ihren Gesetzen, rächen sich aber unbarmherzig an jedem, der sie verletzt. So können sie wohl tapfere Freunde, aber auch furchtbare Feinde sein.

Rasch ergreift sie der Jähzorn, doch ebenso leicht löst der geringste Anlaß tobende Lachsalven aus. Ihre frohe, lachfreudige Natur erhält durch reichen Alkoholgenuß stets neue Impulse. Der Reichtum einer Familie wird vor allem nach der Zahl der Bierkrüge gemessen, die in Reih und Glied an den Innenwänden der langgestreckten Häuser stehen. (Abb. 99.) Nicht nur an Festtagen fließt das Reisbier in ungeheuren Mengen in die durstigen Kehlen, sondern auch ohne besonderen Anlaß, ja auch schon in früher Morgenstunde findet sich immer ein Stündchen, einen erfrischenden Trunk zu tun. Da sitzen dann jung und alt, Frauen und Männer um den irdenen Krug und reichen sich das Saugrohr.

Stolz trägt jeder Biet seine Stammesmerkmale zur Schau: die durchlöcherten und weit ausgedehnten Ohrläppchen, in denen Pflöcke aus Holz oder Elfenbein getragen werden, und die abgefeilten und schwarz gefärbten Zähne. (Abb. 95.) Während man die unteren Zähne nur spitz zufeilt, werden die oberen Schneidezähne bis an die Pulpa abgefeilt und die Nervenkanäle dabei angeschnitten. Doch jeder heranwachsende Knabe läßt stoisch diese Prozedur über sich ergehen (Abb. 98), die als Mutprobe im Rahmen der Initiation festlich gefeiert wird. Bei den Mädchen begnügt man sich mit einem leichten Abschleifen der oberen Schneidezähne.

Die Biet erwiesen sich in der Folge als die primitivsten unter allen Moistämmen. Nachdem wir mit Hilfe unseres Dolmetsches sämtliche Kulturelemente festgehalten hatten, konnten wir feststellen, welche Elemente bei den später besuchten austroasiatischen und austronesischen Moistämmen im Norden und Osten der Biet, dieser ältesten Schicht, angehören und welche im Gegensatz hierzu Ausstrahlungen von Hochkulturen darstellen.

Auch in anthropologischer Hinsicht ergab sich eine Fülle bedeutsamer Tatsachen.

Auf starker negritischer Grundlage finden sich Reste einer wellhaarigen, sehr primitiven Rasse, die auffallende Ähnlichkeit mit den Rassenmerkmalen der Moken des Merguiarchipels aufweist. Am größten ist unter den Biet jedoch die Zahl der Vertreter einer zwar wellhaarigen, aber großwüchsigen Rasse, die schmale Lippen, hohe Stirnen, leicht betonte Jochbeinbögen und geringe Prognathie der Oberkiefer aufweist. Überraschend ist auch das häufige Vorkommen schmallippiger Typen mit Adlernasen, die in auffallender Weise an gewisse nordamerikanische Indianer erinnern. Auch gibt es unter den Biet Individuen mit ausgesprochen europäiden Merkmalen. Sehr stark vertreten ist dann schließlich ein Typus, der bis ins einzelne dem groben melanesischen Typ der südlichen Salomonen entspricht und der, wie auch eine Anzahl von Elementen der geistigen und materiellen Kultur, auf eine enge Beziehung mit den Melanesiern hindeutet.

Es handelt sich hier jedoch kaum um eine Einwanderung von Polynesiern und Melanesiern nach Hinderindien, sondern wahrscheinlich umgekehrt um das Ausgangsgebiet dieser Völker, die, immer in der Richtung von Nord nach Süd, von den nachdrängenden Völkerwellen auf die indonesischen Inseln und darüber hinaus auf die Inseln der Südsee abgedrängt wurden. Unabhängig von diesen Wanderzügen kann wohl im einzelnen auch eine sekundäre Einwanderung in umgekehrter Richtung erfolgt sein, doch handelt es sich in diesem Falle um Volksgruppen, die zahlenmäßig in keiner Weise ins Gewicht fallen und kaum so starke Spuren hinterlassen haben könnten.

Die Radé, ein mächtiger Volksstamm, der die Basaltterrassen von Darlac bewohnt und in mehrere Unterstämme zerfällt, wiesen in der Kultur manche gemeinsame Wurzeln mit den Biet auf, vor allem in ihrer sozialen und politischen Organisation. Sie besitzen jedoch Versammlungshäuser und eine höhere Wohnkultur, die sich in den überaus sorgfältig erbauten und formenschönen, oft über 100 Meter langen Wohnhäusern widerspiegelt. Eines dieser Häuser war an die 240 Meter lang und von über 800 Menschen bewohnt. Jede Kleinfamilie hatte ihren abgeteilten Raum um die eigene Feuerstelle. Die Kleidung und die Tänze der Radé zeugen von Einflüssen der heute schon verschwundenen Hochkultur der Tscham.

Im Rahmen eines festlichen Empfanges wurde uns ein Bronzering, das Armband des freien Geleites, überreicht, das uns nun gestattete, alle Dörfer der Radé ohne Gefahr zu besuchen. Die Reisbierkrüge spielen auch hier dieselbe Rolle wie bei den Biet, und meine Frau und ich mußten in jedem Dorfe den ersten Zug aus dem Saugrohr tun und dazu »Reden schwingen«, wie es auch bei den Moi so üblich ist.

Wie wichtig diese Sitte des Zutrinkens ist, erfuhren wir später von französischen Offizieren. Ein französischer Forstingenieur war von den Radé ermordet worden. Es wurde eine Strafexpedition ausgeschickt, der es tatsächlich gelang, die Schuldigen gefangenzunehmen. Bei der Einvernahme sagten diese entrüstet aus: »Der Weiße hat uns in unerträglicher Weise beleidigt. Wir boten ihm unseren Willkommentrunk an und das Fleisch eines Schweines, das wir zu seinen Ehren den Geistern geopfert hatten. Er weigerte sich aber, unsere Gaben anzunehmen, und wir mußten auch noch zusehen, wie er sich von seinem anamitischen Sklaven Nahrung reichen ließ. Da beschlossen wir, diese Beleidigung zu rächen und ihn zu töten.« Mit erhobenen Häuptern nahmen sie die Nachricht von ihrer Verurteilung hin und gingen stolz, wie sie gelebt hatten, in den Tod.

Haben sich schon bei den Radé starke Verschiedenheiten zumal in der materiellen Kultur gegenüber den Biet ergeben, so wird dieser Unterschied noch augenfälliger bei den Dscharay, die wir in der Provinz Pleiku besuchten. Wie die Radé, so sind auch die Dscharay schon seit mehreren Jahren von den Franzosen unterworfen, haben aber noch vielfach ihre Eigenart bewahrt.

In einem Dorfe der Dscharay fielen uns einige blonde, blauäugige Kinder auf, deren Vorhandensein interessante anthropologische Ergebnisse versprach, zumal von französischer Seite von einer alten arischen Einwanderung gesprochen wird. Als ich aber feststellte, daß sich gerade an dieser Stelle lange Zeit hindurch im Kampfe gegen die Dscharay das französische Hauptquartier befunden hatte, dachte ich daran, wie vorsichtig man bei anthropologischen Schlüssen sein muß, da es die Menschen lieben, sich auch auf andere Weise als durch Wanderungen zu verbreiten.

Ein gemeinsamer Zug all dieser Moi ist deutlich in ihrem Totenkult erkenntlich. Sie begraben ihre Toten auf bestimmten Friedhöfen und werfen Grabhügel auf. Die Habseligkeiten, die man dem Toten ins Grab mitgibt, werden unbrauchbar gemacht, nur dann kann die Seele sie im Jenseits gebrauchen. Die Biet legen die Grabbeigaben einfach auf den Grabhügel und bringen anläßlich des Totenfestes die Opfer an anderer Stelle dar. Hier stellen sie dann hölzerne Gabelpfosten und geschnitzte Figuren auf, welche die Ahnen des Toten und diesen selbst darstellen. Bei den Pnong Budung, Stammesverwandten der Biet, erbaut man neben dem Grab eine eigene Opferstelle, die von vier Gabelpfosten getragen wird. Daß bei diesem Volk vielfach auch geschnitzte Pfaue – das sakrale Tier der Lao – angebracht werden (Abb. 103), läßt unschwer auf den Einfluß der Nachbarn schließen.

Die Radé, Dscharay und Banahr errichten außer dieser Opferstelle noch ein kleines Häuschen über dem Grabhügel. Vom Tag des Begräbnisses an bringen die Verwandten täglich ihre Opfer an das Grab, und herzzerreißend klingen ihre Totenklagen, wenn die Mutter nach dem Kinde, die Frau nach ihrem Manne weint. Erst wenn das große Opferfest, das Grabauflassungsfest, gefeiert wird, das je nach den Verhältnissen der Hinterbliebenen nach ein bis zwei Jahren stattfindet, hören diese täglichen Opfer auf. Büffel und Schweine werden geschlachtet, ihre Schädel neben dem Grabe aufgestellt, und zur Erinnerung an dieses Fest wird nun das Grab mit großem Kunstverständnis prächtig ausgeschmückt. Von da an gilt es als verlassen.

Eindrucksvoll wirken die aus Holz geschnitzten trauernden Gestalten, die ein solches Dscharaygrab umgeben (Abb. 102), und die, wie ich feststellen konnte, die Ahnen der Verstorbenen darstellen. Am schönsten aber sind die Gräber mit den hohen, schlanken, aus Bambus geflochtenen Dächern, die mit bemalten Stoffen überspannt sind. (Abb. 100.) In leuchtend roter und weißer Farbe schmücken seltsame Ornamente, wie sie auch in Teilen Melanesiens gebräuchlich sind, die Wände. In den hoch oben am Giebel angebrachten Schnitzereien aber haben Malerei und Plastik der Dscharay wohl ihren Höhepunkt erreicht. Szenen aus dem Leben der Dscharay sind aus einem Stück Holz herausgeschnitzt und bemalt, und ragen oft aus einem eigenartigen Gebilde, das einem Boote ähnelt, empor. Die Bedeutung dieser Darstellungen ist heute verlorengegangen, doch ein alter Zauberpriester sagte mir, daß es sich hier um jenes Boot handle, in welchem die Seelen der Toten auf einem großen Wasser spazieren führen. Tatsächlich erinnert die Figur an gewisse Boote Indonesiens und Melanesiens, die dort der ältesten Kulturschicht des Neolithikums angehören.

Als wir einen dieser Giebel erwerben wollten und darauf hinwiesen, daß das Grab doch bereits verlassen sei und sich in Zukunft niemand mehr um die Seele dieses Verstorbenen kümmere, und auch reichliche Entschädigung dafür boten, erhielten wir die Antwort: »Und wenn du uns allen Reichtum der Lao bietest, wir werden unsere Toten niemals berauben!« Und dabei blieb es.

Die großen Dörfer der Dscharay, die nicht selten aus 200 bis 300 Häusern bestehen, machen noch heute den Eindruck einer festgefügten Gemeinschaft. Kriegerisch ist der Geist der hochgewachsenen Männer, deren Vergnügen es ist, zu Pferde mit der Lanze das gefährlichste Wild Hinterindiens, den wilden Auerochsen zur Strecke zu bringen, oder zu Fuß, mit Hilfe von Hunden, den Tiger zu hetzen. Hier war es auch, wo wir endlich unseren Tiger erlegten und ein Jagderlebnis hatten, wie es wohl nur selten einem Weidmann beschieden ist:

Schon Tage vorher hat der Häuptling des Dorfes Späher ausgesandt, um den Ruheplatz des starken männlichen Tigers auszumachen, der die Dorfbewohner und ihre Viehherden seit langem bedroht. Sie stellen fest, daß er sich tagsüber in einer etwa 5 Quadratkilometer großen dichten Dschungelparzelle aufhält, die von allen Seiten von Steppe und abgeernteten Reisfeldern umgeben ist.

Noch bevor die Sonne über dem Horizont erscheint, ist das ganze Dscharaydorf in großer Aufregung. Die Männer, die der Häuptling aus drei Dörfern zusammengerufen hat, stopfen sich noch eilig mit den Händen Reisklöße in den Mund, spülen sie mit ein paar Schluck Reisbier hinunter, holen dann ihre Lanzen von der Hüttenwand und prüfen kritisch die Schneide. Einige gebrauchen noch rasch den Schleifstein, die anderen nehmen Abschied von Weib und Kind. Dann sind endlich alle bereit. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf: Meine Frau und ich, gefolgt von 150 Dscharaykriegern mit ihren 3 bis 4 Meter langen Lanzen. Es sind kräftige junge Männer mit langem, gelocktem Schwarzhaar und schmalen, schön bestickten Schamschürzen. Zwischen den Kriegern laufen etwa 20 kleine, schakalartige Hunde freudig bellend umher.

An Ort und Stelle angekommen, teilt der Häuptling die Krieger in Treibergruppen auf, die sich eilends an die ihnen zugewiesenen Plätze begeben. Dann wendet er sich uns zu und führt uns in Begleitung einiger vornehmer Männer seines Stammes und eines französisch sprechenden Anamiten an den Stand. Seine Frage, ob wir einen Baum zu erklettern wünschen, verneinen wir ausdrücklich. Hätten wir allerdings die Stände gekannt, wäre unsere Verneinung wahrscheinlich weniger kategorisch ausgefallen, denn gerade an einer der dichtesten Stellen des Regenwaldes, der sich längs eines Baches hinzieht, bleibt unser Führer stehen und bedeutet, daß wir hier den Tiger zu erwarten hätten. Ich blicke mich um, der Ausschuß beträgt bestenfalls 5 Meter. Ein hoffnungsloses Beginnen, eine gereizte Großkatze aus dieser Entfernung durch einen Schnappschuß umlegen zu wollen. Ich weigere mich, stehen zu bleiben und mache dem Häuptling verständlich, daß ich ja nicht mit einem Speer, sondern einem Gewehr ausgerüstet sei, unter den gegebenen Umständen der Speer aber eine ungleich wirksamere Waffe sein könne als mein Kugelgewehr. Das geht dem Häuptling nun gar nicht ein, achselzuckend führt er uns an eine andere Stelle, wo aber die Verhältnisse noch ungünstiger liegen. Der Ausschuß ist nicht nur nicht besser, sondern hohe Blattpflanzen, die in dem Zwielicht des Dschungels wachsen, gefährden außerdem das knappe Schußfeld. Wieder beginnt eine Auseinandersetzung, der Häuptling aber versichert, daß der Tiger niemals veranlaßt werden könnte, den dichten Dschungel zu verlassen.

Da ertönen auf einmal von vorne her gellende Schreie. Ein grelles vibrierendes »Ji–i« – es ist das Kriegsgeschrei der Dscharay. Der Trieb hat begonnen! Einen Augenblick verharre ich unschlüssig, doch schon nach wenigen Minuten verstärkt sich das Geschrei, man hört Hundegebell und das Wort »Rmoung«, »der Tiger!« aus hundert Kehlen. – Sie haben den Tiger hochgemacht!

Nun gibt es kein Zaudern, jeden Augenblick kann das Raubtier vor uns auftauchen. Rasch nehme ich meiner Frau den Drilling aus der Hand und gebe ihr mein Hochrasanzgewehr – zum Repetieren würde ich ohnehin keine Zeit haben – und bedeute ihr zurückzugehen, da ich sie, so wie die Dinge nun liegen, nicht von allen Seiten schützen könnte. Sie nimmt rasch etwa 20 Schritt hinter mir Aufstellung, vom Häuptling und drei Kriegern begleitet, die ihre Lanzen sternförmig nach allen Seiten dem noch unsichtbaren Feind entgegenhalten. Das durch Mark und Bein dringende Schreien schwillt an, nähert sich, verstummt. Noch hat der Gehetzte einen Schlupfwinkel gefunden. Oder wird er plötzlich lautlos in den Büschen vor uns auftauchen? Die Zeit vergeht in höchster Spannung, man ist in ständiger Erwartung, wird langsam etwas müde, da die Sonne schon heiß herunterbrennt und der Durst sich meldet. Wieder die Rufe in der Nähe. Ich starre in die grüne Wand um mich, nichts Gelbschwarzgestreiftes ist zu sehen. Die Laute verstummen wieder, doch die Spannung hält an. Stunden vergehen, der Tiger aber scheint gegen meinen Standort eine Abneigung zu hegen. Da plötzlich ein Schrei, in den alle Krieger triumphierend einfallen: Einer von ihnen hat den Tiger mit der Lanze verwundet. Das ist nun nicht nach meinem Geschmack, abseits zu sitzen und zuzuhören, wie die Eingeborenen unser Wild mit den Lanzen zur Strecke bringen!

Vorsichtig, nach allen Seiten spähend, gehen wir den tobenden Dscharay entgegen. Mit leuchtenden Augen zeigen sie uns Schweißtropfen auf der Erde und den Gräsern und Blättern, die der Verwundete streifte. Einige Dscharay sitzen auf Bäumen und rufen herab, nach welcher Richtung sich das Tier gewendet hat. »Er ist schon müde«, sagt einer. Aber im selben Augenblick faucht und grollt es im dichten Gestrüpp vor uns, und in 2 Meter Entfernung fährt wie ein Blitz der im Sprunge langgestreckte Körper des Tigers an uns vorbei. Der ist nicht müde!

In weitem Abstand folgt die kläffende Hundemeute mit weit heraushängenden Zungen. Die unmittelbare Nähe des schon äußerst gereizten Tigers ist uns in die Glieder gefahren. Von neuem beginnt die Hetzjagd hinter ihm her. Gebückt laufen wir vorwärts, das Gewehr in der Rechten, der Dornen des dichten Gestrüpps nicht achtend, die unsere Kleider zerreißen, von Schweiß durchnäßt, atemlos. Immer wieder ein Aufschrei: »Dort ist er«, »hier ist er«, und jeden Augenblick kann sich das in die Enge getriebene Tier aus dem Dickicht auf einen von uns stürzen.

Ich rufe meiner Frau zu, mit den Dscharay rückwärts zu bleiben und stürze allein weiter. Die Hunde halten die Schweißfährten richtig ein. Ich höre Standlaut und eile darauf zu – vergebliche Liebesmüh, bevor ich die Stelle erreiche, ist der Tiger auf und davon. Dreimal jagt er, in kaum 5 Meter Abstand, an mir vorbei, ohne daß ich im Dschungel auch nur einen Fleck seines Fells ausnehmen könnte. Ein viertes Mal sehe ich ihn den Bruchteil einer Sekunde lang auf mich zukommen, doch blitzschnell hat er mich eräugt, und mitten im Sprung reißt es ihn zurück. An ein Abkommen, ja auch nur an ein Anschlagen des Gewehres ist nicht zu denken gewesen.

Die Sonne steht schon hoch am Himmel, es ist 13 Uhr, die Pulse fliegen, die trockene Zunge klebt am Gaumen. Da wieder Standlaut – ich stürze vorwärts. Der Tiger hat einen Haken geschlagen, und diesem Umstand habe ich es zu verdanken, daß ich ihn vor den Eingeborenen erreiche. Kaum 10 Schritte ist er von mir entfernt. Er hat sich einen größeren Bambusbusch als Rückendeckung ausgesucht. Pfauchend, zum Sprunge geduckt, wild mit dem Schwanze schlagend, beobachtet er die Hunde, die ihn außerhalb der Reichweite seiner furchtbaren Pranken umkläffen. Mich, der ich spitz von hinten komme, nimmt er nicht wahr. Einen Atemzug lang nehme ich das unvergeßliche Schauspiel in mich auf, da ertönt schon das Kriegsgeschrei der Dscharay in der Nähe, im nächsten Augenblick würde der Tiger flüchtig werden. Blitzschnell erhebe ich den Drilling, und schon stürzt der Tiger, schräg von hinten in den Schädel getroffen, in sich zusammen. Aufatmend betrachte ich meine Beute. Tatsächlich hatte ein Speer, von einem Dscharay vom Baume geschleudert, ihn an der Keule getroffen und eine tiefe, mäßig schweißende Wunde hinterlassen.

Schon kommen die Dscharay herangestürzt und halten vorsichtig dem Tiger die Lanzen entgegen, bis sie sich überzeugt haben, daß er wirklich verendet ist. Dann kann ich sie nur mit Mühe davon abhalten, ihre Lanzen in den toten Feind zu stoßen, um deren Kraft dadurch zu stärken. Freudig umtanzen sie die Beute. Die blutunterlaufenen Augen scheinen zu glühen, ein Blutrausch hat sie alle erfaßt, und in wilden Sprüngen tanzen sie den Siegestanz um den toten Feind. Wir aber lassen den Tiger nicht aus den Augen (Abb. 94), da die Eingeborenen immer wieder versuchen, sich der Schnurrbarthaare und der Klauen zu bemächtigen, die für sie wertvolle Zaubermittel sind.

Vier Männer tragen die Beute ins Dorf, gefolgt vom Lanzenwald der Dscharay, die nun recht abgekämpft und müde aussehen. Auch meine Frau und ich spüren plötzlich alle Glieder und unsere Wunden an Armen und Beinen. Auf dem Wege begegnen uns Hunderte von Frauen und Kindern, die schon verständigt und herbeigeströmt sind, um den toten König des Dschungels zu verhöhnen. Sobald sie uns erblicken, stoßen sie langgezogene Töne aus, schlecken sich die Lippen und reiben sich mit der flachen Hand den Magen. Wir denken, es handle sich um eine magische Gebärde, die sie vor den Dämonen des toten Tigers schützen sollte. Es stellt sich aber heraus, daß dieses Zaubermittel gegen uns gerichtet ist. Wohl freut es sie, daß der Tiger tot vor ihnen liegt, daß sie nun ohne Furcht des Morgens auf die Felder schreiten können und der Räuber nicht mehr Ziegen und Rinder holen kann. Aber wir Weißen, wir sind die wahren Teufel, die sie fürchten, und deren Einfluß die Dscharay nicht mittels eines Kreuzzeichens, sondern durch Lippenschlecken und Magenreiben abzuwehren trachten.

Wie sehr die Dscharay ihren alten Sitten treugeblieben sind, trat während eines Opferfestes zutage, das zum Zwecke einer Krankenheilung veranstaltet wurde.

Wieder stand jener aus vier Bambus zusammengefügte und mit verschiedenartigstem Schmuck behangene Opferbaum, den wir sowohl bei den Biet wie bei den Lahu im nördlichen Siam angetroffen haben, im Mittelpunkt des Festes. Der Zauberpriester trat, die kranke Tochter eines Dorfältesten auf dem Rücken, vor den Baum und rief auf einer eigenartigen Pfeife, einem sakralen Instrument, das nur bei diesem Anlaß gebraucht werden darf, die Geister herbei. Er kündet ihnen die Bitte der armen Eltern und verspricht einen Büffel zu opfern. Während dieser nun herangeholt wird, hocken sich die Festgäste um das vorbereitete Festmahl. Die im ganzen gebratenen Schweine verschwinden halb roh und in erstaunlich kurzer Zeit in den hungrigen Mägen.

Viele Hunderte Dscharay sind nun herangeeilt und umgeben in weitem Bogen den Opferbaum. Man fesselt den Büffel an den Hinterbeinen, drückt sein Haupt gewaltsam nieder und bindet es am untersten Teil des Opferbaumes an. Er sucht sich loszureißen und tobt nutzlos gegen die ihm angetane Gewalt. Angsterfüllt und blutunterlaufen sind die Augen des gepeinigten Tieres, das von den Männern hin und her gerissen wird, um seine Wut noch zu steigern. Gellend schrillen die wilden Schreie der erregten Zuschauer durch die Luft.

Das Opfer wird umtanzt. In vornübergebeugter Haltung springen die Männer vorwärts und schlagen im Rhythmus die Hände vorne zusammen. Ihre im Nacken gebundenen Haarknoten lösen sich auf, und wild flattern die langen gewellten Haare im Winde. Acht Männer schreiten ihnen voran, die kleine, in Terzen abgestimmte Gongs mit Holzstäbchen schlagen, eine Musik, die wie Glockengeläute klingt. Dazwischen dröhnt der tiefe Schall der großen Gongs und das durchdringende Getöse der doppelt bespannten Handtrommeln. Es ist ein Lärm, daß einem Hören und Sehen vergeht, es herrscht eine Erregung, wie ich sie nur während der orgiastischen Feste afrikanischer Neger erlebt habe. So wie diese Menschen in wildem Taumel den Opferpfahl umspringen, an dem sich das Opfer in Todesangst windet und keucht, so mögen ihre Vorfahren einst zu Ehren ihrer Götter Menschenopfer umtanzt haben.

Endlich stößt der Priester seine Waffe dem Tier ins Herz, stöhnend sinkt es zu Boden. (Abb. 104.) Wie ein Gewitter die Luft von drückender Schwüle reinigt, so weicht plötzlich die Spannung von den Menschen.

Einige Männer treten paarweise zu uralten Schwerttänzen an, die den Geistern genehm sind. (Abb. 101.) Die großen runden Holzschilde in der Rechten stürzen sie mit langen, kantigen Stöcken aufeinander los, springen geschickt zur Seite, bis breite blutige Striemen ihre Körper bedecken.

Nachdem die angerufenen Geister diesen Anblick genossen haben, wollen sie sich an dem ihnen dargebrachten Opfer gütlich tun. Dies geschieht, indem man den Opferbaum mit dem Blute des getöteten Büffel beschmiert.

Ich versäume den richtigen Augenblick, um diese Handlung zu photographieren, und lasse sofort den Priester bitten, die Pfosten noch einmal mit Blut zu bestreichen. Doch wie bei allen volksbewußten Eingeborenen ist es auch hier nicht möglich, eine Szene zu »stellen«. »Unsere Geister essen wann sie wollen, und nicht, wenn ihr Fremdlinge es wünscht«, lautet die sehr ungnädige Antwort.

So lebt auch heute noch der Stolz in den Dscharay wie einst, als sie den Schrecken ihrer Nachbarn bildeten, als noch eine große geeinigte Kriegerschar, die mächtigen Königen bedingungslos Gefolgschaft leistete, für den Frieden des Stammes sorgte.

Nur wenige Jahrzehnte ist es her, da kamen die Europäer mit Feuergewehren und Artillerie ins Land. Vor den modernen Waffen der weißen Eroberer nützte keine todesmutige Opferbereitschaft der Krieger. Nach blutigsten Kämpfen wurden die Kriegshäuptlinge gestürzt und die Dscharay entwaffnet. Die riesigen Viehherden, die ihren Reichtum gebildet hatten, sowie alles, was irgend von Geldeswert war, mußte an die Sieger abgeliefert werden.

Die Dscharay haben diesen Schlag nie überwunden. Sie halten auch heute noch an ihrem Volkstum fest, ihre Widerstandskraft aber ist zusammengebrochen und eine Unzahl von Dorfhäuptlingen teilt die Scheinherrschaft. Landfremde Händler beginnen das Volk mit allen zweifelhaften Gütern der Halbzivilisation zu beglücken, und bald werden auch sie denselben Weg gegangen sein, wie so viele andere Völker der Erde vor ihnen. Es geht ein Volk unabänderlich zugrunde, sobald es freiwillig oder gezwungen sich seiner Wehrhaftigkeit begibt.

Für uns aber hat die Stunde des endgültigen Abschieds geschlagen. Auch die Moi müssen wir in ihren Steppen und Wäldern zurücklassen, in ihren stillen Dörfern, die sie einst tapfer erkämpft und aus friedlichen Herzen geliebt haben. Frisch und stark weht der Wind von den weiten Hügeln herüber und bricht sich an den heißglühenden Wellblechdächern, aus denen das neue Leben der Moi erstehen soll.

Wir eilen nach Osten, der Küste entgegen. Bergab geht es in die nach junger Reissaat duftenden, blühenden Täler Annams. Am Cap Varella weht uns die salzige Meerbrise ins Gesicht, und vor uns liegt strahlend blau das chinesische Meer, das große Wasser, das unser Schiff in die Heimat trägt.