|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Sagen und Rätseln umwoben lebt dieses Volk in den dichten Urwäldern des Gebirgszuges, der sich vom gewaltigsten Bergmassiv Zentralasiens loslöst und zwischen den breiten Tälern des Mekong und Menam nach Süden erstreckt. Es wird im Lande »Phi Tong Luang« genannt, das heißt »Geister der gelben Blätter«, denn nichts anderes kennt man von ihm, als die flüchtig errichteten und wieder eilig verlassenen Windschirme, die einzelne Jäger im dichten Dschungel angetroffen haben, und deren verwelkte Blätter und erloschene Feuer der geistergebundenen Phantasie der Lao den weitesten Spielraum ließen. Was mochten das für Lebewesen sein, die so ängstlich jede Berührung mit Menschen meiden, die in der tiefsten Wildnis ihr Leben zu fristen imstande sind, immer rastlos zu wandern scheinen, deren Spuren einmal hier auftauchen und dann wieder dort, weniger verfolgbar als die Wechsel des Wildes? Sind es überhaupt Menschen?, so fragten sich die Lao.

Dann drang die Kunde in die Täler der Lao, daß einige dunkelhäutige, völlig unbekleidete, wildaussehende und kleinwüchsige Negritos hier und dort erschienen seien, Wachs, Honig und Rotang des Nachts an den Weg gelegt hätten, um sich an derselben Stelle den Gegenwert abzuholen, den die Dorfbewohner in Form von Reis hinzulegen pflegten Siam Society Journal Bangkok Vol XIII Part III, Se 49-59, ferner im Vol XVIII Part II Se 142-144.. So soll sich ein stummer Tauschhandel entwickelt haben. Doch erst als 1924 ein schwedischer Forstbeamter, der im Dienst einer Teakholzgesellschaft stand, zufällig auf einige Phi-Tong-Luang-Männer stieß, konnte an der Existenz dieser primitiven Waldnomaden nicht mehr gezweifelt werden.

Viele Jahre ist es her seit dieser flüchtigen Begegnung Major Seidenfaden hat diesen Forstbeamten Monate später in Bangkok ausgefragt und die Aussagen im Siam Society Journal Val. XX Part Se 41-48 zusammengefaßt. Ich habe im folgenden diese Angaben, die übrigens mit meinen Feststellungen vielfach im Widerspruch stehen, übergangen., die die siamesische Regierung veranlaßt hatte, ihre Verwaltungsbeamten zu beauftragen, Nachforschungen anzustellen. Da jedoch alle Bemühungen erfolglos blieben, und die Jahre vergingen, ohne daß nähere Angaben gemacht werden konnten, begann man wieder die Existenz eines derartigen Volkes in Zweifel zu ziehen.

Das Vorhandensein eines unbekannten Primitivvolkes im Norden von Siam mußte aber für die Völkerkunde von größter Bedeutung sein. Waren es Weddas oder gar Negritos, deren Reste in Hinterindien noch auf der Halbinsel Siam, in Malaya, Kambodscha und Tongking vorhanden sind, handelte es sich etwa um die Kümmerform eines abgedrängten Volkes, das ehemals eine höhere Kultur besessen hatte, oder tatsächlich um ein echtes Altvolk? Man mußte jedenfalls damit rechnen, daß dieses Volk einem raschen Aussterben entgegengeht und daher in wenigen Jahren vielleicht schon nicht mehr die Möglichkeit bestehen wird, konkrete und einwandfreie Untersuchungen anzustellen. Alle diese Erwägungen veranlaßten uns, unter allen Umständen einen Versuch zu unternehmen, die Phi Tong Luang aus eigener Wahrnehmung kennenzulernen und die Sachlage zu klären.

Von Pre, einer alten Laostadt im Nordosten Siams, brachen wir auf. Das Hohngelächter eines seit 25 Jahren in dieser Gegend ansässigen Europäers hallte uns nach: »Ihr armen Narren, ich wette tausend zu eins, daß ihr die Phi Tong Luang nicht finden werdet.« Unbeirrt von derlei Prophezeihungen, die wir schon in Bangkok zu hören bekommen hatten, zogen meine Frau und ich mit unseren Trägern, einem Lao-Dolmetsch und einem chinesischen Koch nach Norden, in den Bereich des Pa Sam Sao, dessen drei dichtbewaldete Gipfel uns in der Bläue des Himmels entgegenwinkten. Denn dort hatte der Forstbeamte die Phi Tong Luang gesehen. Und in der Tat, in jedem der kleinen Laodörfer, die wir zu Füßen dieses Bergmassivs durchschritten, stieß unsere Frage nach den Phi Tong Luang auf Widerhall. Drei Männer seien einmal vor vielen Jahren erschienen, hätten Bienenwachs gebracht und den dargebotenen Reis gegessen, sich aber geweigert, im Dorf zu übernachten, und seien spurlos, wie sie gekommen waren, wieder verschwunden. Oder: Zwei Lao hätten auf ihren Jagdzügen Spuren der Phi Tong Luang in jenen Bergen – man deutete nach Nordosten – entdeckt – vor sechs Jahren! Näheres aber war nicht zu erfahren. Kopfschüttelnd sahen uns die Lao nach und lachten über die törichten Weißen.

Ein junger Krieger vom Stamme der Kamuk mit durchlöcherten Ohrläppchen, mit einer Armbrust bewaffnet, kam uns entgegen und erzählte, daß im Dorfe Wankun am Oberlauf des Mesa, drei Tagemärsche von unserem Standort, sein Onkel lebe, ein alter Medizinmann, der einst auch Phi Tong Luang »behandelt« habe. Ich beauftragte den Burschen, der einen vertrauenswürdigen und intelligenten Eindruck machte, den Alten zu uns zu bringen, falls dieser über die Phi Tong Luang genauere Angaben machen könne.

Inzwischen stiegen wir durch weglosen Dschungel bis zur Quelle des Me Kami empor, die in einer Falte des Pa Sam Sao entspringt und uns sowohl von den Lao als auch von dem Forstbeamten als mutmaßlicher Schlupfwinkel der Phi Tong Luang bezeichnet worden war.

Nachdem wir die Quelle erreicht hatten und die steilen Wände der Bergrücken vor uns lagen, blieb auf einmal unser Führer stehen und deutete auf die Erde. »Ngua Kating« sagte er, auf eine alte Fährte eines wilden Auerochsen (Bos gaurus) weisend. Eine halbe Stunde später stießen wir auf kaum zwei Tage alte Spuren dieser Wildrinder. Wir folgten ihnen bis zum Einbruch der Dämmerung und schlugen dann dicht neben den Fährten unser Lager auf. Beim Morgengrauen ging es weiter. Die Fährten wurden frischer und gegen neun Uhr stießen wir auf den vortägigen Wechsel einer Herde von sieben Stück. In breiter Front, ruhig äsend, waren sie dahingezogen. Dann liefen die Fährten zusammen und bildeten am Steilhang einen tief eingeschnittenen Wechsel.

Ich ließ die Träger zurück und pirschte vorsichtig weiter. Oft waren die Spuren schwer zu verfolgen, wenn tiefe Wasserrisse den lehmigen Boden durchschnitten. Während die kräftigen Wildrinder vor uns die viele Meter breiten Gräben mühelos übersetzt hatten, mußten wir Menschlein mühselig am Grunde der Rinnen über Steine und Löcher vorwärtsstapfen. An einer Stelle entzog uns ein kleiner Hügel den Blick auf die Fährten. Als wir die Steigung überwunden hatten, sah ich gerade vor mir einen kapitalen Bären stehen. Auch der Bär hatte mich eräugt, er verhoffte in kaum zehn Meter Entfernung und windete mir vorsichtig entgegen. Langsam, ganz langsam brachte ich meinen Stutzen in Anschlag, da wendete er einen Augenblick lang das Haupt zur Seite und – sank auch schon von der tödlichen Kugel getroffen zu Boden. Das Teilmantelgeschoß hatte ihm Wirbel und Halsschlagader zerrissen.

Zwei Pfiffe riefen meine Leute herbei und vereint begannen wir mit dem Abstreifen des Felles. Das in Streifen geschnittene Fleisch wurde auf offenem Feuer angeräuchert und das über dreißig Kilogramm wiegende Fett in Bambusstangen gefüllt.

Während die Leute arbeiteten, machte ich mich wieder auf den Weg und verfolgte die Fährten der Büffel in der Hoffnung, daß die Tiere in dem stark zerklüfteten Gelände den Schuß nicht vernommen hätten. Doch ich hatte mich getäuscht. Kaum 200 Meter weiter stieß ich auf den von den Tieren angenommenen Rückwechsel, der die Fährten, die ich verfolgte, kreuzte. Tief eingedrückte Fluchtfährten zeigten an, daß das Wild, obwohl überriegelt, dennoch den Knall meiner Büchse vernommen hatte und in eiliger Flucht abgegangen war.

Acht Tage durchsuchten wir das Gebiet im strömenden Regen, lagerten ohne Zelt, das wir wegen Trägermangel zurückgelassen hatten, auf Büffelwechseln, zwängten uns durch hohes, scharfkantiges Lalanggras und dichtes Gestrüpp und bekamen einen Vorgeschmack der uns bevorstehenden Mühsale beim Wandern im geschlossenen Urwaldgebirge. Doch von den Geistern der gelben Blätter entdeckten wir nicht die geringste Spur.

Als wir wieder mit unserem Kamuk zusammentrafen und erfuhren, daß auch der alte Medizinmann die Phi Tong Luang vor 5 oder 6 Jahren zum letztenmal gesehen hatte, und er vermutete, sie hätten sich über den Mekong nach Indochina zurückgezogen, überfiel uns zum erstenmal Ratlosigkeit; denn der Mekong war weit und nur in 30tägiger Wanderung über die menschenleeren Urwaldgebirge zu erreichen. So entschlossen wir uns denn, den siamesischen Gouverneur in Nan um Rat zu fragen.

Auf dem Wege dorthin erlebten wir in dem Laodorf Nam Poa, das an den Ufern des Menam Nan gelegen ist, ein buddhistisches Tempelfest. Durch die sonnenbeschienenen Reisfelder zogen in ihren bunten Tüchern die Gläubigen der ganzen Umgebung zu dem stillen Tempelkloster hin und trugen in ihren Körben die blumengeschmückten Opfergaben. Hunderte von Menschen wogten innerhalb der alten Ziegelmauern des Klosters hin und her, und viele buddhistische Priester in ihren gelben togaartigen Gewändern hielten schmale Palmblätter in Händen, auf denen die Namen der Verstorbenen und die Gebete der Opfernden eingeritzt waren. (Abb. 42.) »Kin Salak« heißt bei den Lao dieses Opferfest für die Seelen der Verstorbenen, für die die Hinterbliebenen durch Gebete und Opfer ein angenehmes Jenseits erflehen. Ganze Berge von Gaben türmten sich auf. Sogar kleine Bäumchen wurden mit Spenden behängt, mit Lebensmitteln, Kerzen, Tabak, Geldmünzen, Döschen, Heften, Bleistiften, alles Dinge, die ein armer Bettelmönch in seinem beschaulichen Leben gebrauchen kann. Wie richtige Christbäumchen sahen diese beladenen Bäume aus und wurden am Ende von den kleinen Klosterzöglingen stürmisch geplündert. (Abb. 43.)

An die Gebetstunden im Tempel schloß sich ein Bootsrennen an. 15 bis 20 Meter lang waren die schlanken Boote, an deren Enden sich wuchtig geschnitzte und bemalte Drachenköpfe (Abb. 40) zum blauen Himmel erhoben. Unter tosendem Beifall der dichten Menge der Zuschauer, die sich an den grünen Ufern des Menam Nan gelagert hatten, griffen die Ruderer in die Riemen, stießen pfeilschnell vorwärts und überholten die Kampfgenossen. (Abb. 39.)

Abb. 37. Elefanten tragen uns und unsere Lasten durch Flüsse, Sümpfe und Urwald

Abb. 38. Mit 18 Laoträgern brechen wir auf. Zu zweit tragen sie die Lasten an geschulterten Bambusstangen

Abb. 39. Buddhistisches Klosterfest der Lao an den Ufern des Menam Nan (Abb. 39 bis 43): Wettfahrt der überaus schmalen und langen Tempelboote

Abb. 40. Der prächtig geschnitzte und bemalte Drachenkopf eines Rennbootes

Abb. 41. Das Leittier einer Tragtierkarawane der Festgäste. Eine Maske mit Spiegeln und Argusfasanfedern schmückt seinen Kopf

Abb. 42. Buddhistische Priester lesen von den Palmblättern die eingeritzten Namen der Spender ab, die für das Seelenheil ihrer verstorbenen Ahnen Opfer dargebracht haben

Abb. 43. Die jungen Diener der Mönche plündern die Opferbäume und tragen die Spenden zu ihren Herren ins Kloster

In einem anderen Dorfe erwarben wir zwei junge Gibbons, die von nun an unsere treuen Begleiter sein sollten. Es waren überaus muntere, kluge und in ihrem Gehaben unglaublich menschenähnliche Gesellen. Sie hingen den ganzen Tag am Halse meiner Frau, deren mütterliche Instinkte endlich wieder ein Betätigungsfeld gefunden hatten.

Wenige Tage später ritten wir durch die Tore von Nan, der alten Königsstadt der Lao. Müde und zerschunden von den harten Rücken der kleinen stoßenden Ponys, die uns durch glühende Sonnenglast getragen hatten, zermürbt von der Sorge um unser Gepäck, das knarrende Ochsenkarren auf radbrecherischen Wegen endlich ans Ziel schafften, aber um eine Hoffnung bereichert: Nach den Aussagen eines siamesischen Polizisten, den wir kurz vorher getroffen hatten, war in Bowa, einem 30 km südöstlich von Nan gelegenen Dorf der Waldlao vor wenigen Wochen eine Horde Phi Tong Luang erschienen, die um Fleisch gebeten und versprochen hatte, mit Honig und Wachs wiederzukommen. Vor wenigen Wochen – das klang immerhin anders als vor sechs Jahren!

In Nan erkundigten wir uns überall. Wir trafen den Gouverneur inmitten aller Ampah an, die zu einem »Meeting« zusammengekommen waren. Alle, unter ihnen Männer aus den abgelegensten Dschungeldistrikten, wurden von uns über die Phi Tong Luang ausgefragt. Wieder das ironische Lächeln, das ungläubige Kopfschütteln. Alle hatten von den Phi Tong Luang dies oder jenes vernommen, nur ein einziger behauptete niemals von der Existenz dieses Volkes gehört zu haben. Gerade in seinem Distrikt aber lag Bowa, das Dorf, in dem nach Angabe des Polizisten vor kurzem Phi Tong Luang gesehen worden waren. Niemand von den Anwesenden hatte aber jemals die Geister der gelben Blätter gesehen, und keiner konnte uns auch nur ungefähre Angaben über ihren Aufenthaltsort machen.

Ein eingeborener Hilfslehrer der Missionsstation von Nan behauptete aber, daß Phi Tong Luang schon öfter in seinem 10 km südlich von Ampah Lea gelegenen Dorf erschienen seien und in den Gebirgen des Quellgebietes des Menam Nan hausen müßten.

Wir hatten nun zwei Möglichkeiten zu verfolgen, beide gleich unsicher und zweifelhaft. Wir entschlossen uns für die erstere, nämlich dennoch den Angaben des Polizisten nachzugehen und in Bowa Erkundigungen einzuholen. Sollte dieser Vorstoß erfolglos sein, würden wir zurückkehren und die Gegend von Ampah Lea aufsuchen, dann vielleicht bis an den Mekong vorstoßen und schließlich das indochinesische Gebiet westlich von Luang Prebang durchsuchen.

Wir schnürten das Gepäck in Trägerlasten zusammen, besorgten Proviant und nahmen 18 neue Träger auf, was nicht ohne Schwierigkeiten und lange Debatten vonstatten ging. Denn die Lao bleiben lieber zu Hause als Lasten durchs Gebirge zu schleppen, und sind keineswegs auf Verdienst angewiesen. Auch die einzige weiße Ziege des Ortes wurde von uns erworben. Sie sollte uns als Lockmittel für den Tiger dienen, auf den zu Schuß zu kommen wir trotz aller bisherigen Mißerfolge immer noch hofften.

Dichter Nebel lag über dem weiten Tale des Menam Nan, als wir eines Morgens aufbrachen. Märsche in der Ebene zwischen grünen Reisfeldern (Abb. 38), durch schütteren Laubwald, Aufstieg im Bachbett, Nächtigung inmitten des lautlosen Urwaldes, sanft rieselnder Waldregen des Morgens, der uns Kühlung und den langentbehrten Duft von Waldesfrische spendete, wieder Aufstieg und Wanderung über langgestreckte Bergrücken, mit dem Blick auf das weiße Nebelmeer, aus dem wir emporgestiegen waren – so vergingen die Tage.

Hie und da begegneten wir wandernden Lao, die ihre Verwandten in entlegenen Dörfern aufsuchten, oder Händlern, die ihre Waren dort an den Mann bringen wollten. Sie trugen ihre Lasten in Tragkörben an den Enden einer Bambusstange auf den Schultern und hatten meist Frauen und Kinder bei sich. »Wohin geht ihr, woher kommt ihr?«, erklang der freundliche Gruß, und verwundert sahen sie unserer Karawane nach.

Unsere Träger aber hinkten und stöhnten und waren nicht einmal in der Ebene imstande, die ohnehin kurzgesteckten Tagesentfernungen einzuhalten. Auch unser Koch entpuppte sich als Nichtskönner und, was weitaus unangenehmer war, als ein fauler, bösartiger, dazu noch wehleidiger und furchtsamer Geselle. Schon in der ersten Nacht stieß er ein jämmerliches Wehgeheul aus, daß der Tiger kommen und ihn fressen werde. »Ich werde sterben!«, rief er, »wenn ich gewußt hätte, in welche Hölle du mich führst, wäre ich dir auch um 100 Ticals nicht gefolgt!« Als wir auf einem Sattel an einer Stelle übernachteten, die häufig von Schweinehändlern als Lager benützt wurde, eine Tatsache, die stets Tiger in die Nähe lockte, wurde Ah Hu aschgrau im Gesicht vor Angst. Hier trat unsere Ziege zum erstenmal in Tätigkeit; wir banden sie 10 Schritte vom Lager entfernt an, legten Lampe und Gewehr für die Nacht bereit und trösteten den Feigling damit, daß der Tiger gewiß die Ziege seinem mageren Knochengerippe vorziehen würde. Wir wußten damals allerdings noch nicht, daß die Tiger das ihnen unbekannte Tier fürchteten, ihm in weitem Bogen auswichen und es daher als Lockmittel denkbar ungeeignet war.

Bun Ma, der Dolmetsch, war unsere unentbehrliche Stütze und brachte die faulen Träger immer wieder auf die Beine. Mit diesem Lao sollten wir noch die besten Erfahrungen machen. Er war Lehrer an einer Missionsschule gewesen, aber gerne unserer Aufforderung, als Dolmetsch mit uns zu ziehen, gefolgt, und hatte Frau und 3 Kinder zurückgelassen. Trotz seiner Bildung betrachtete er es nicht unter seiner Würde, überall Hand anzulegen, war umsichtig und vertrat immer unsere Interessen.

Endlich erreichten wir Bowa. Von festen Zäunen umgeben lagen die großen schönen Pfahlhäuser der Dorfbewohner inmitten des hellen Grün der jungen Reissaat, die das enge Tal bis zu den ringsum liegenden Bergen bedeckte. Fruchtbarkeit entströmte der Erde, Friede und Geborgenheit lag über dieser weltentrückten Menschensiedlung. Doch schon beim ersten Anblick des Dorfes wußten wir: Hier würden die scheuen Waldnomaden, die wir suchten, nicht zu finden sein!

Die Aussagen des Dorfältesten gaben uns auch bald die Gewißheit: Wieder eine Enttäuschung. Die Phi Tong Luang waren niemals im Dorfe erschienen. Sie kämen aber vielleicht nach Nam Pun, hieß es, dem letzten mitten im Urwald gelegenen Dorf an der siamesischen Grenze. Es stellte sich ferner heraus, daß Nam Pun noch zum Distrikt Bowa gehörte, so daß die Aussage unseres Polizisten sich noch bewahrheiten konnte.

In vier Tagen sei Nam Pun zu erreichen, sagten die einen, in sieben Tagen meinten die anderen. Auf alle Fälle mußten wir diesen letzten Versuch noch wagen. Sollte auch dieser vergeblich sein, wollten wir umkehren, denn schließlich ist es unmöglich, lediglich auf unsichere Gerüchte hin umherzuirren, um nach einem Volk zu suchen. Auch konnten wir zur Erreichung unseres Zieles keinesfalls mehr Zeit und Geld aufwenden, ohne unsere weiteren Expeditionsziele zu gefährden.

Vorerst rasteten wir einige Tage in Bowa, um auszuruhen, Träger auszuwechseln und ein quälendes Exzem auszuheilen, das sich meine Frau durch das ständige Schwitzen zugezogen hatte. Wir benützten die Gelegenheit, unsere Laosammlung zu vervollständigen, und meine Frau machte ihre Studien an den Kindern.

Über Bowa lag die Harmonie aller jener kleinen Dörfer, die noch für sich abgeschlossen ein Ganzes bilden und nicht hinausstreben über die letzte Ackerfurche ihrer Felder. Friedvoll waren seine Geräusche: Das Treten der Reisstampfer, das Gegacker des zahlreichen Geflügels, der Klang der Holzschellen des weidenden Viehs, das Dröhnen der schweren Bronzegongs, das die Priester des kleinen Wat zum Gebet versammelte und wie das Abendläuten bei uns daheim den Tag beschloß.

In ihrer selbstgewebten dunkelblauen Tracht, mit Blumen im Haar und einer Blätterzigarre im Munde umringten uns Frauen und Kinder. Denn kein Wanderzirkus daheim kann einem Dorfe eine größere Sensation bieten, als wir mit unseren Zelten, Kisten und allem Hab und Gut, das sich da am Rande des Dorfes im Schatten alter Bäume zur Schau stellte.

Auffallend war die Achtung, die uns die Leute entgegenbrachten. Diese bäuerlichen Vertreter einer Hochkultur wahrten einen Abstand zwischen sich und uns, der primitiven Völkern völlig fernliegt. Auch sie schritten nur in gebückter Haltung an uns vorbei und hoben zum Gruß die gefalteten Hände an die Stirne, genau so, wie sie es vor den vornehmen Siamesen der Städte tun.

Schweren Herzens entrissen wir uns der traulichen Gemeinschaft des Dorfes, um unseren letzten Vorstoß zu wagen. Den letzten – so dachten wir damals, und doch war der Aufbruch von Bowa erst der Beginn aller mühseligen Wanderungen!

Als wir wieder unterwegs waren, mehrten sich täglich die Schwierigkeiten. Auch unter diesen Trägern gab es immer Unzufriedene; die einen hatten Schmerzen, den anderen war die Last zu schwer, die dritten entdeckten plötzlich ihre Liebe zu Frau und Kindern und wollten heim, die vierten rasteten alle Augenblicke, und schon am dritten Tag hatten alle einfach keine Lust mehr weiterzugehen. Es ist nicht leicht mit Lao zu arbeiten. Abmachungen gelten bei ihnen nur solange es sie freut, eine Unzuverlässigkeit, die weniger auf bösem Willen als auf dem Mangel der Erkenntnis beruht, daß den Verpflichtungen aus einer Abmachung auch dann noch nachgekommen werden muß, wenn sie sich als unvorteilhaft oder unangenehm herausstellen.

Ah Hu wurde immer unerträglicher und behauptete nach wie vor, daß er an den Strapazen dieser Wanderung sterben werde. In maßloser Eifersucht auf Bun Ma trachtete er diesem, wann immer nur möglich, Unannehmlichkeiten zu bereiten, weigerte sich für ihn zu kochen und geriet schließlich mit ihm in ein Handgemenge, das fast einen bösen Ausgang genommen hätte, wenn ich nicht wie der strafende Zeus dazwischengefahren wäre. Alles waren überflüssige Belastungen unserer ohnedies schon sinkenden Kräfte. Außerdem neigte sich unser Proviant dem Ende zu, und wir mußten ihn immer mehr mit Klebreis, wildwachsenden Knollen und anderem »Gemüse« strecken. Oft verloren unsere Träger den Weg und irrten auf Wildwechseln im Ungewissen umher, Landkarten waren nicht zu gebrauchen. Wir hatten oft keine Ahnung, wo wir uns eigentlich befanden, und so kam es, daß wir eines Abends von der Aussichtslosigkeit unseres Unternehmens überzeugt waren, denn schon waren Wochen unter ungeheuren Strapazen vergangen.

Wenn man es am wenigsten erhofft, kommt plötzlich Hilfe. Eines Morgens, als meine Frau und ich mit vor Kälte und Feuchtigkeit steifgewordenen Gliedern gerade aus unserem Zelt krochen, um wieder einen Marschtag zu beginnen, stand im Dämmerlicht ein Fremder vor uns. An seinem großen silbernen Dolch, seiner Ledertasche, die er um die Schulter trug und seiner Begleitung konnten wir erkennen, daß er kein Bauer war. Er stellte sich als Dorfältester von Nau Wen vor, einem Dorf jenseits der Grenzberge. Er sei mit seinen Leuten auf dem Wege nach Nan, um Eisen und Patronen einzukaufen. Als wir, wie gewöhnlich, nach unseren Phi Tong Luang fragten, bleckte er grinsend seine weißen Raubtierzähne, musterte uns und unsere Lasten und sagte: »Die Phi Tong Luang kenne ich gut. Zwei Horden halten sich im Umkreis meines Dorfes auf. Die eine besteht aus 4, die andere aus 5 Männern, die Frauen habe ich nie gesehen. Komm mit mir, und ich werde dich zu ihnen führen.« »Ist das auch sicher?« fragte ich. »Gewiß – ich bin doch keine Bube, sondern ein Mann, der weiß, was er verspricht.« Da machte ich ihm folgenden Vorschlag: »Gelingt es dir, uns mit den Phi Tong Luang zusammenzubringen, so bekommst du 500 Ticals (1 Tic etwa 1 RM.). Findest du sie aber nicht, so erhältst du für deine Bemühungen nichts.« Daß er nach kurzer Überlegung mein Angebot annahm, belebte unsere Hoffnung, unser Ziel doch noch zu erreichen.

Mit neu erwachten Kräften ging es weiter über Berge und Täler, immer höher ging es hinauf, und immer wieder standen neue, sonnendurchflutete Berge vor uns. Der Fremde folgte uns nach, seine Leute hatte er nach Bowa geschickt. Da wir nun vorhatten, dem Unbekannten auf französisches Gebiet zu folgen, bejahte ich dessen Frage, ob ich einen Teil meiner siamesischen Ticals in französische Piaster einwechseln wolle. Als wir in einem Dorf Rast machten, verschwand der Siamese in einem Haus, kam mit einem Säckchen silberner Piaster wieder und ich gab ihm die geforderte doppelte Anzahl siamesischer Ticals dafür.

Bun Ma schien sich nachträglich die Sache zu überlegen und äußerte Bedenken gegen den Mann. Auch meine Frau empfand Mißtrauen gegen ihn und sagte: »Er kann einem nicht in die Augen schauen.« Als ich feststellen mußte, daß sich diesem »Unheimlichen« ein zweiter Fremder mit einigen bewaffneten Begleitern zugesellt hatte, kam auch mir die Sache nicht mehr geheuer vor. Woher war der andere plötzlich aufgetaucht? Warum folgte er unserer Karawane immer im gleichen Abstand, anstatt sich ihr offen anzuschließen? War er einer jener Banditen, die hier das Grenzgebiet unsicher machen sollten? Wir gaben die Gewehre nicht aus der Hand, legten des Nachts das Geld unter die Kopfkissen und sicherten das Lager mit Selbstschüssen.

Indessen ereignete sich kein Zwischenfall bis wir Nam Pun erreichten.

Der Dorfälteste von Nam Pun, des letzten kleinen Dorfes der Lao auf siamesischem Gebiet, versicherte uns gleich bei unserer Ankunft, daß wir in seinem Dorfe leicht Träger bekommen könnten. Bis auf zwei Mann, die bei uns zu bleiben wünschten, schickte ich daher die alten Träger zurück, die als Talbewohner den Strapazen der Überquerung der zerklüfteten Grenzberge kaum gewachsen waren. Froh, sie los zu sein, schlugen wir am Ufer des Baches, der durch das Dorf dahinplätscherte, unser Lager auf und waren begierig zu hören, was man hier über die Geister der gelben Blätter wußte.

Wir wurden in eine Hütte geführt; aus Bambus und Stroh auf 3 bis 4 Meter hohen Pfählen erbaut, unterschied sie sich nicht von den üblichen Häusern der Lao. Drinnen aber empfing uns ein alter, überaus hagerer Chinese. Er saß auf dem Boden, rauchte aus einer langen Pfeife und strich seinen spärlichen Ziegenbart, während er unseren von Bun Ma vorgebrachten Plänen aufmerksam zuhörte.

Dieser Mann sah klug aus, was machte er wohl hier in diesem weltabgeschiedenen Dschungeldorf? Chinesen trifft man doch gewöhnlich nur dort, wo es Geld zu verdienen gibt? Nun, wir konnten uns beruhigen, auch er hatte in den zwanzig Jahren, die er hier »zurückgezogen« lebte, seine Ziele verfolgt und es verstanden, die Bergvölker zu seinem geschäftlichen Vorteil auszunützen. Meau, Tin, Yao und Kamuk brachten ihm Elfenbein, Hirschgeweih, wertvollen Silberschmuck und vor allem Opium, und wurden wohl nicht aufs Beste von ihm dafür bezahlt. Obwohl sie sich, wie wir das später bei den Meau feststellen konnten, keineswegs darüber täuschten, daß der Chinese sie übervorteilte, so waren sie dennoch auf ihn angewiesen, wollten sie ihre Produkte in Geld umsetzen. Im Umkreis von hundert Kilometern war er der einzige Abnehmer, ein direkter Handel mit den Laodörfern im Tale aber kam für die Bergvölker nicht nur wegen der allzu großen Entfernung, sondern auch infolge Unkenntnis der Sprachen und Sitten und einer gewissen Scheu vor den ganz anders gearteten Talbewohnern nicht in Betracht.

Wenn sich aber ein Chinese inmitten eines ihm unterlegenen Volkes niedergelassen hat, so gereicht es nicht nur ihm, sondern auch seinen Melkkühen zum Vorteil. So hatte auch unser Chinese, er hieß Ju, bereits »kolonisiert«: Primitive Anfänge einer künstlichen Bewässerung, riesige Bambusfloße, die das den steilen Flußufern entnommene Erdreich den neuen Dämmen zuführten, reinlich eingefaßte Gemüsebeete und dergleichen mehr gaben Zeugnis davon, daß es ihm gelungen war, seine Lao aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.

Dieser Mann wußte nun sofort, worauf es uns ankam, und sagte: »Drei Tagemärsche von hier liegt auf dem Gipfel eines Berges ein Meaudorf, das häufig von Phi Tong Luang aufgesucht wird. Der Meauhäuptling Tsin Tsai ist mein Freund – er wird alles für dich tun. Durch ihn stehe ich auch mit den Phi Tong Luang in Verbindung. Sieh, diese Matten hier haben die ›Geister‹, die du suchst, gemacht.« Er wies auf einige Mattenrollen, die ersten sichtbaren Spuren der Phi Tong Luang. Endlich winkte die Möglichkeit des Erfolges!

Man könnte meinen, daß endlich ein gerader Weg vor uns lag: Ins Meaudorf zu gehen und uns dort mit Meau und Phi Tong Luang anzufreunden. »Dies ist ausgeschlossen«, sagte Ju, der Chinese. »Kein Weißer ist jemals in diese Gegend gekommen, die fremdenfeindlichen Meau würden euch nicht aufnehmen, zumindest aber euch keine Hilfe gewähren. Und sollten gar die Phi Tong Luang im Dschungel eure Spuren entdecken, würden sie auf Nimmerwiedersehen verschwinden.« Dann bot er uns an, natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung, selbst ins Meaudorf zu gehen, um uns dort anzukündigen, das nächste Lager der Phi Tong Luang auszuforschen, und auch diese, so gut es ginge, auf ein Zusammentreffen mit uns vorzubereiten. Wir aber sollten inzwischen in nördlicher Richtung bis zu einem Tindorf marschieren, in dessen Umkreis sich noch vor kurzer Zeit Phi-Tong-Luang-Horden aufgehalten hätten. Da uns die Tin, ein in französisch Laos lebendes Waldhackbauvolk interessierten, wir außerdem die Möglichkeit hatten mit Phi Tong Luang zusammenzustoßen und dort auch Nachricht von unserer Vorhut abwarten konnten, nahmen wir den Vorschlag an.

Wir erfuhren noch andere Neuigkeiten. Es stellte sich heraus, daß unser zweifelhafter Führer keineswegs der Dorfälteste von Nau Wen war, sondern ein von den Siamesen lange verfolgter Schmuggler, der außerdem einige Raub- und Mordtaten auf dem Gewissen hatte, deren Einzelheiten man uns mit mehr oder weniger phantasievollen Ausschmückungen zum besten gab. Jedenfalls erfreute sich dieser Mann, auf gewissenlose Gewalttaten und klingende Münze gestützt, einer gewissen Macht über die gutmütigen und leichtgläubigen Lao seines »Reviers«, so daß er mehr oder weniger ungestört sein Elfenbein schmuggeln und sich auch in Nan der Polizei immer wieder entziehen konnte. Phi Tong Luang hätte er gewiß in seinem Leben noch keine gesehen, und wolle uns nur über die Grenze locken, um uns dann auszurauben. Und der Fremde mit dem Gewehr? Auch den kannte man in Nam Pun gut als Freund und Handlanger des Ehrenmannes. Er sollte sich einem Lao gegenüber geäußert haben, daß er unter dem Vorwand, uns zu den Phi Tong Luang zu führen, von uns Geld zu erpressen beabsichtige. Er wolle uns folgen, im letzten Augenblick unser Zusammentreffen mit den Phi Tong Luang vereiteln und es dann gegen Bezahlung einer hohen Summe wieder ermöglichen. Ein feiner Plan!

Außerdem erfuhren wir durch Ju, daß uns die Räuber außer Kurs gesetzte Piaster angehängt hatten, wodurch wir um die Hälfte der Summe betrogen worden waren.

Es war nicht ganz einfach für uns, diese gefährlichen Burschen loszuwerden. Wir mußten trachten, uns im Frieden von ihnen zu trennen, denn nichts hätte schlimmere Folgen für uns haben können, als in der uns völlig unbekannten Bergwildnis rachsüchtige Feinde zu haben, deren Element das verbergende Dunkel des Urwaldes war. Mindestens aber hätten sie die ohnehin so scheuen Phi Tong Luang, falls sie diese wirklich kannten, für immer vertreiben können.

Wir hielten Kriegsrat und folgendes war das Ergebnis: Bun Ma, voll Rachsucht im Herzen, suchte die beiden Gauner in ihrem Versteck auf, plauderte mit ihnen in freundschaftlicher Weise und ließ sich seinerseits »ausholen«. So erfuhren die Spießgesellen, daß wir als Ärzte im Auftrage der siamesischen Regierung die Bergvölker besuchen wollten, viel Medizin und nur wenig Geld mit uns führten, aber dafür mit polizeilichen Vollmachten ausgestattet seien. Dies genügte; am nächsten Morgen waren die beiden spurlos in den Wäldern verschwunden, und erst viel später sollten wir noch einmal unter tragikomischen Umständen mit ihnen zusammentreffen.

Die nächste unangenehme Überraschung brachte uns Bun Ma, als er am nächsten Morgen mit langem Gesicht zu uns in Lager kam und rief: »Bad news, Sir.« Er hatte keine Träger auftreiben können. Natürlich gab es genug kräftige Männer im Dorfe, doch man hoffte auch hier unsere Zwangslage ausnützen zu können und verlangte mehr als das Doppelte des landesüblichen Lohnes. »Hole mir die Leute her!« befahl ich Bun Ma. Meine Frau, die das herannahende Unwetter ahnte, verkroch sich ins Zelt und schrieb dann dort in ihr Tagebuch: »12 Männer mit nacktem Oberkörper und karierten Hüfttüchern hocken draußen am Boden, vor ihnen sitzt mein Mann breitspurig auf seinem Klappsessel, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, mit grimmigem Gesicht, einem Mann nach dem anderen scharf in die Augen blickend, kurz, das personifizierte Strafgericht. Vor ihm steht der hagere Bun Ma, mit erhobenen Armen zu den Leuten redend, gleich einem predigenden Apostel vor der reuigen Sünderschar. Unverschämte Forderungen, mit den schlechten Wegen und anderem begründet, Appelle an unseren Reichtum und ihre Armut, die Behauptung, daß sie niemand zwingen könne einerseits, und die Vorstellungen meines Mannes andererseits, werden von Bun Ma mit viel Würde und Eindringlichkeit verdolmetscht. Natürlich habe ich Mitleid mit dem »Gesindel«, zumal es sich herausstellt, daß es nur zwei Anstifter waren, die die anderen aufgewiegelt hatten, und versuche meinen Mann dahin zu beeinflussen, sich auf mittlerer Bahn mit den Leuten zu einigen. Er tut es schweren Herzens.«

Abb. 44. Ernst und still sind die Blicke der Urwaldmadonna. Phi Tong Luang-Frau mit Kind

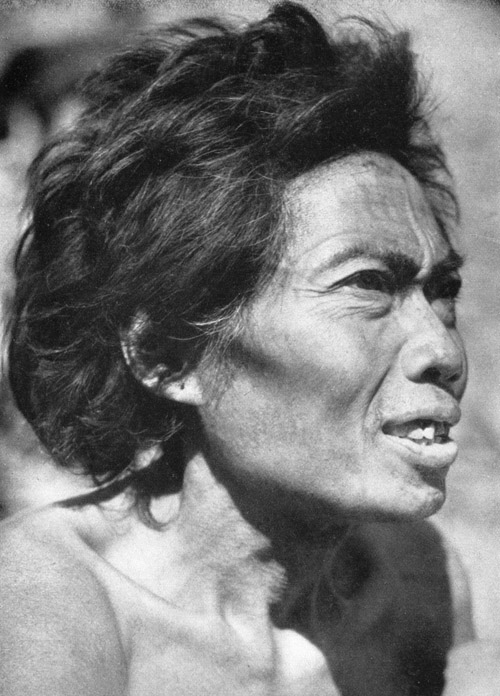

Abb. 45. Etwa 45jähriger Phi Tong Luang, ein typischer Vertreter dieser protomongoliden Rasse

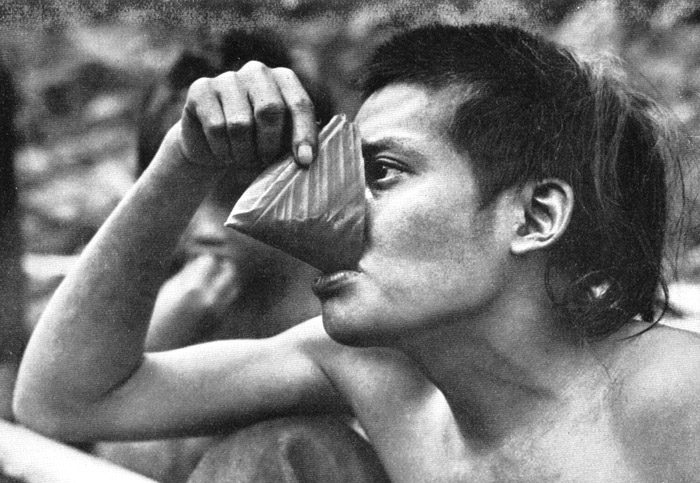

Abb. 46. Die Phi Tong Luang trinken aus gefalteten Blättern das Wasser, das in den Hohlräumen des Bambus aufgespeichert ist

Abb. 47. Der Phi Tong Luang klemmt sein Messer zwischen die Knie und bewegt den zu schneidenden Gegenstand an der Schneide hin und her

Abb. 48. Einzelne Phi Tong Luang haben Speere der Meau erworben. Sie vermochten aber deren Gebrauch nicht zu erlernen

Abb. 49. Sie werfen den Speer mit beiden Händen denkbarst ungeschickt und verfehlen zwei Meter dicke Bäume auf 15 Meter Entfernung

Und so war es auch. Ich akzeptierte den höheren Lohn von hier aus ins Gebirge, wenn sie sich verpflichteten, am Rückweg unser Gepäck um geringeren Lohn bis nach Nan zurückzutragen.

Weniger stilvoll verlief das zweite »Strafgericht«, das ich an diesem unglückseligen Tage noch zu halten gezwungen war, und zwar mit Ah Hu. Er zerschlug in einem Tobsuchtsanfall unser Geschirr, und ich mußte diesen erbärmlichen Zivilisationssprößling endgültig davonjagen. Dann beförderte ich den uns seit Bowa treugebliebenen Träger Nam Som zu unserem Koch. Sein Körper war über und über mit blauer Linientatauierung versehen, die die verschiedensten Tier- und Menschengestalten, Himmelsgestirne und Schriftzeichen darstellten, wie sich diese die Lao von fachkundigen Priestern gerne auf ihren Körper ritzen lassen. Auf dem Bauch war sogar ein ganzes Horoskop verewigt. Nam Som hatte bereits Einblick in unseren einfachen Haushalt genommen und ging nun willig mit einem verschämten Lächeln an seine neue Arbeit.

Ein Gefühl unsagbarer Erleichterung überkam uns, als wir uns endlich unterwegs nach dem Tindorf befanden, das wir über die Berge zu erreichen trachteten. Die Siedlungen der Menschen hinter sich zu lassen, weit weg das fieberschwangere heiße Tal zu wissen, in das Bereich jungfräulicher Wälder einzudringen, war wohltuend und befreiend. Steil waren die weglosen Hänge, die wir erklommen, dornig die Büsche und schneidend das 3 Meter hohe Lalanggras, tückisch die zur Erde gestürzten Baumstämme und Bambusrohre, die steinigen Bachbette, die von morschem Holz überdeckten Gruben und Höhlen. Unsere Kleider hingen in Fetzen herab und Blut rann aus zahllosen Wunden. Herrlich aber war der Blick von den schwer erkämpften Höhen, von den kahlen einsamen Gipfeln, die noch keines Menschen Fuß betreten hatte. Die Sonne, die über uns strahlte, war wieder die wärmende, lebenspendende Mutter und nicht der versengende Feind. Der kühle Bergwind spendete Kraft und lähmte nicht die Glieder wie der heiße Odem da unten im Lande der Lao. Immer höher ging es hinauf, und unsere Leute riefen: »Wir ziehen ja in den Himmel ein!« Sie waren trotz der schweren Lasten guter Dinge und zufrieden, und da es auch keinen Ah Hu mehr gab, waren wir alle endlich eine große einträchtige Familie.

Überrascht blieben wir stehen, als wir in einer kleinen Talsenkung an einer Quelle eine winzige Bambushütte erblickten. Nur im engsten Umkreis waren einige Bäume gefällt, Kürbisse und einige Tabakstauden standen verwildert im hohen Gras. Ich erkletterte die kleine Plattform und blickte durch die offene Tür des Baues: Da lag ein kräftiger junger Mann, so lang fast wie das Haus, auf dem Boden ausgestreckt, und ein kleiner nackter Knirps spielte mit seinem langen wirren Haar. Eine bildhübsche junge Frau mit entblößten Brüsten sah mich mit erschreckten Blicken an. Keinen Hausrat, keine Decken gab es hier, nur das wärmende Feuer und die Gewächse des Urwaldes. Und keine anderen Menschen weit und breit.

Der Bursche war ein Lao aus der Gegend von Luang Prabang, der in seinem Dorfe scheinbar nicht guttat, hierher geflüchtet war und sich der Mutter Natur anvertraut hatte. Seine junge treue Gefährtin war ihm gefolgt. Welch ein Idyll! Schwerfällig erhob sich dieser Peer Gynt der Dschungel von seinem Lager und reichte uns einen großen Paradiesapfel. Sogar in dieser großen Armut kann der Naturmensch nicht darauf verzichten, seine Gäste zu bewirten.

Blinzelnd trat er in die Sonne und blickte verwundert auf unsere lagernden Leute. Woher kommt ihr? Wohin geht ihr? Oh, aus dem Tindorf war er gerade tags zuvor zurückgekehrt und hatte dort gehört, daß die Phi Tong Luang geflüchtet seien, da die Tin drei von ihnen erschossen hätten, »weil sie Früchte von den Feldern stahlen«, wie die Tin behaupteten. Noi Sam, so hieß unser Peer Gynt, aber sagte in seiner langsamen, scheuen Art: »Die knallen mit ihren Gewehren auf alle Phi Tong Luang, die sie antreffen, das hab' ich oft erlebt, sie meinen, die scheuen Wilden seien böse Geister, die dem Unheil brächten, der sie sieht.«

Er vermutete, daß die Phi Tong Luang in das Meaudorf des Häuptlings Tsin Tsai geflüchtet seien, denn dieser täte ihnen nichts zuleide.

Unter diesen Umständen wäre es zwecklos gewesen, in das Tindorf vorzustoßen, und wir änderten sofort unseren Plan. Mit Geld und guten Worten veranlaßten wir einen unserer Leute zurück nach Nam Pun zu eilen und dem Chinesen mitzuteilen, daß wir uns entschlossen hätten, sofort in das Meaudorf zu gehen. Wir würden aber an einer gewissen Stelle, einer Quelle, die, wie Noi Sam wußte, der Chinese kannte, auf eine Nachricht von ihm warten, um seine Pläne nicht zu durchkreuzen.

Rasch waren die Zeltpflöcke in den feuchten Waldboden gerammt, die Taue befestigt und unser Nachtlager bereit. Neu belebte uns das kurze Bad in dem eiskalten Wasser des Bächleins, die frischen Kleider und vor allem die Gewißheit, nun endlich am richtigen Weg zu sein. Bitter kalt war es in unserer feuchten Schlucht. Trotz warmer Pyjama, Pullover und wollener Decken froren wir in unserem Zelt so sehr, daß an Schlafen kaum zu denken war. Unsere Leute saßen die ganze Nacht neben dem Feuer und zitterten vor Kälte.

Am Morgen ging Noi Sam auf die »Jagd« nach Bambusratten. Er schüttete Wasser in ein Rattenloch zu Füßen eines alten Bambus. Da kamen die armen, geängstigten Tiere, ein Elternpaar mit fünf niedlichen Jungen, die aussahen wie graue Meerschweinchen, heraus, um nicht zu ertrinken. In recht roher Weise schlug er ihnen die Schädel ein, nachdem er den beiden großen Ratten zuerst die Nagezähne ausgebrochen hatte, um nicht gebissen zu werden. Zwei der Jungen rettete meine Frau das Leben und verwahrte sie in einem unserer leeren Wasserbehälter. Sie war entsetzt, wie man solche Tierchen essen könnte. Es sollte nicht lange dauern, daß auch sie mit solchen Braten vorliebnehmen mußte.

Das Dschungelidyll des armen Liebespaares entpuppte sich bei näherer Betrachtung als eine erschütternde Tragödie. Bun Ma, der sich von junger Weiblichkeit stets angezogen fühlte, gewann das Vertrauen der hübschen Waldnymphe. Ihr junger »Peer Gynt« war opiumsüchtig, und wenn ihm das Gift fehlte, zu keiner Arbeit zu bewegen. Da lag er tagelang faul umher oder tobte unter Wutanfällen, schlug seine Frau und quälte sie in der furchtbarsten Weise. Dieses tapfere Wesen aber wanderte dann mutterseelenallein durch den finsteren Urwald von einem Bergdorf zum anderen, um Opium für ihn zu erhandeln. Wenn sie in Nam Pun für selbstgeflochtene Matten oder Früchte wenige Satang erhielt, gab sie alles sofort für Opium aus. War sie fort, so erhielt ihr Kind nur Reis und Salz als Nahrung und hatte weder Decken noch Tücher, um sich zu erwärmen. Warum sie ihrem Manne nicht davonlief? Oh, das habe sie schon versucht, doch er finde sie überall und hole sie zurück, er brauche sie, und dann – vielleicht gewöhnte er sich doch einmal das Laster ab! Voll Trauer in ihrem jungen Gesicht saß das arme Wesen vor ihrer Hütte, das wilde ungekämmte Haar mit einem Stoffetzen nach rückwärts gebunden, und legte ihren Säugling von einer Brust an die andere. Als das Kind gesättigt einschlief, lächelte sie es glücklich an – dies eine Glück noch war ihr geblieben.

Mit Noi Sam als Führer und Träger brachen wir wieder auf. Auch hier möchte ich die Tagebuchblätter meiner Frau wieder wörtlich folgen lassen:

»Acht Stunden sind wir täglich unterwegs, eine lange Karawane: Mein Mann und ich mit Noi Sam an der Spitze spähen nach Wild aus, dann Bun Ma und die Träger, die ihre Lasten nicht mehr nach Art der Lao zu zweit an langen Stangen über die Schultern, sondern wie die Bergvölker auf dem Rücken tragen, und zum Schluß Nam Som mit der Ziege. – Noi Sam ist ein idealer Führer. Mit der schwersten Last rennt er allen voran, kennt alle Wege und Schlupfwinkel. Sein fast nackter Körper ist unsagbar schmutzig, wie ich dergleichen nie gesehen habe. Dieser große, stämmige Kerl, der so wild aussieht, wird zum Kind, wenn er auf der kleinen Bambuspfeife trillert, die er um seinen Hals trägt und wie einen Schatz hütet. Er ahmt damit den Ruf der Haselhühner, der Rebhühner und Tauben nach und verschwindet, so oft wir rasten, mit seinen Schlingen im Wald, setzt sich an, lockt die Vögel heran – und bringt meistens stolz eine Beute zurück.

Herrlich sind diese Tage! Die Wechsel der wilden Gaur sind unsere Pfade, auf denen wir uns leise vorwärtspirschen, um von den Phi Tong Luang nicht entdeckt zu werden. Fährten von Tigern, Elefanten und Hirschen kreuzen unsere Wege, an noch warme Losung der großen Wildkatzen streift unser Fuß. Von den Baumkronen spähen Scharen schwarzer und weißer Gibbons auf uns herab. (Abb. 79.)

Wir wandern über hohe Bergrücken, schlagen uns Bahn durch das undurchdringliche Grün und sehen in den dichten Bambuswäldern tagelang den Himmel und die Sonne nicht. Nur in goldenen Streifen flutet spärlich das Licht zwischen die vom Wind bewegten Bambusblätter in das Dunkel herein und läßt die Bläue des Himmels draußen ahnen. Wenn dieses Licht aber fahl zu werden beginnt, das Geschrei der Zikaden ertönt und unsere Glieder vor Müdigkeit schmerzen, dann ist es endlich Zeit, für die Nacht einen Ruheplatz zu finden.

Aus den großen Blättern der Fächerpalmen oder wilden Bananen errichten dann unsere Leute ihre einfachen Lager. In einer langen Reihe bedecken diese den Waldboden, immer ein Feuer zwischen jeder Ruhestätte. Sie schneiden sich aus Bambus Gefäße, um das Wasser der meist nur aus dem Erdreich tropfenden Quellen zu holen und Reis darin zu kochen. Sie sammeln junge Bambussprossen, eßbare Wurzeln, kleine Früchte und Berge von Brennholz, drehen sich Zigarren aus trockenen Blättern zurecht und plaudern lustig bis in die Nacht hinein.

Über unserem Zelt, das uns in dieser Urwaldwildnis wie ein Palast erscheint, wölben sich die 50 Meter hohen Bambusse wie die Kuppel eines Domes. Keine Moskitos gibt es auf diesen Bergkämmen, keine quälenden Fliegen und Blutegel, und auch des Nachts durchnäßt jetzt in der heißen Jahreszeit kein Waldregen unser Gepäck.

Bald prasseln die mächtig sprühenden Feuer auf, deren Rauch, von den letzten Sonnenstrahlen beschienen, wie zarte Schleier hinaus ins Freie zieht. Auch unser Mahl besteht, wie das der Eingeborenen, aus Reis und Früchten des Waldes, auch wir rauchen seine Blätter. Mit einem Mal scheint es mir verständlich, daß es Menschen gibt, die im Urwald ihr Leben zu fristen vermögen.

Wohlig wärmt das Lagerfeuer meinen Rücken. Unsere Ziege liegt wie ein Hund zu meinen Füßen, ich schreibe und sehe immer wieder auf die vielen Feuer hinüber, vor denen sich gespensterhaft die Gestalten unserer Leute hin und her bewegen. Mein Mann ist gerade dabei das Lager zu ›inspizieren‹, spricht und lacht mit Bun Ma. Bald legen wir uns alle zur Ruhe und schlafen herrlich in diesen Nächten, die kühl und voll wunderbarer Ruhe sind. Nur die Lagerfeuer knistern und senden sprühende Funken in die Nacht.

Vollkommen ist der Friede um uns, die Welt scheint nur aus sonniger Luft über unermeßlich weiten Bergen und aus dunkler Nacht zu bestehen.

Wie oft werden wir noch an diese stillen Waldlager denken, wenn uns die Unrast des Lebens da draußen wieder erfaßt haben wird!«