|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Viele Bergvölker Hinterindiens haben auf ihren Wanderungen von Norden nach Süden den Weg über Yünnan und die Schanstaaten genommen. Diese Gebiete sind auch heute noch der Siedlungsraum der verschiedensten Völker und Stämme und bieten dem Ethnologen ein reiches Arbeitsfeld. Kengtung, an der Vierländerecke zwischen Burma, China, Indochina und Siam gelegen, war deshalb unser nächstes Ziel. Vor allem aber bewohnen die Lahu die Mittelgebirge des Staates Kengtung, jenes Volk, das wir nun eingehend bearbeiten wollten.

So reisten wir nun nach Norden, denselben Weg, über den seit Jahrtausenden die Völker nach Süden gewandert waren. Auf den alten Karawanenstraßen, die sich in unzähligen Windungen durch die prachtvolle Gebirgslandschaft schlängeln, ziehen heute noch die Salzkarawanen aus Yünnan hinunter nach dem Süden, um die Tropenvölker mit dem kostbaren Handelsgut zu versorgen. Hunderte und aber Hunderte schwerbeladener Tragtiere begegneten uns auf diesem Wege. (Abb. 41.) Die Männer, die sie führten, waren hartgesottene, sonnverbrannte, zähe Gesellen, meist Chinesen, die, viele Wochen unterwegs, auf diese mühevolle Weise ihr Leben fristen. Neidlos und selbstbewußt blickten sie uns nach, wenn wir mit dem Auto an ihnen vorüberratterten. Sie wußten Bescheid, daß es auf diesen Straßen und bei den ungeheuren Regenmengen des Bergklimas keineswegs ein ideales Transportmittel war.

Aber auch in der trockenen Jahreszeit und ohne schwere Salzlasten war das Reisen mit diesem Auto wahrlich kein Vergnügen. Das Vehikel wäre in anderen Regionen schon längst nicht mehr zur Arbeitsleistung herangezogen worden. Der Kühler war gebrochen, das Wasser rann heraus und mußte jede halbe Stunde nachgefüllt werden. Der Vergaser war vielfach mit Palmfasern zusammengebunden, da er sonst auseinandergefallen wäre. Die elektrische Leitung umwickelte man zur Isolierung mit Gras, der Draht, der zu den Lichtschaltern führte, lief offen über die hölzernen Sitze hinweg und wurde einfach durchgeschnitten, wollte man den Strom ausschalten. Handbremse gab es keine; sie war kaputt und war abmontiert worden. »Sie ist nicht so wichtig«, meinte der kühne Lenker dieses Fahrzeuges, und trat fleißig auf die Fußbremse, deren Bremsbacken bis auf das Metall abgeschliffen waren. Bei den Berg- und Talfahrten, wo meist ein Abgrund an einer Seite der Straße gähnte, wurde mit dem Motor gebremst. Zum Überfluß hatte die Lenkung einen toten Gang von einer ganzen Drehung und schien oft überhaupt nicht zu funktionieren. Die Kupplung schleifte. Um stehenzubleiben, schaltete man die erste Übersetzung ein, stellte das Gas ab und ließ den Wagen auslaufen.

Auf diese Weise wären wir bestimmt nicht heil an unser Ziel gekommen, wenn nicht ein lebender Ersatz für die fehlenden Bremsen, in Gestalt eines langen chinesischen Kulis, vorhanden gewesen wäre. Er lag, wenn es auch noch so holperte, auf dem linken Kotflügel friedlich hingegossen, und rettete uns einige Male das Leben. Wenn die Schaltung am steilen Hang nicht funktionierte und der Wagen abzurutschen drohte, sprang er blitzschnell herab und legte zwei für diesen Zweck vorbereitete Holzkeile vor die Hinterräder. So ging es auch, denn der Mann war gut abgerichtet und funktionierte besser als eine schlechte Handbremse.

Oft blieb dieses kuriose Auto alle 100 Meter stehen und mußte erst »repariert« werden. Dann lagen bald die einzelnen Teile des Magneten im Straßenstaub, der Verteiler wurde mit einem Stein abgefeilt oder der Vergaser in seine Bestandteile zerlegt. Eile kannten die Leute nicht, und uns blieb nichts anderes übrig, als gottergeben in der Sonnenglut zu warten, bis es wieder weiterging, und daran zu denken, wie viel sicherer und angenehmer man doch zu Fuß vorwärtskommt. Der Mann am Motor aber, den nichts aus seiner Ruhe bringen konnte, meinte vorwurfsvoll: »Das kommt davon, weil ihr Weißen so schlechte Autos macht!«

Am dritten Tage dieser Fahrt erreichten wir endlich die letzte Paßhöhe. In den Strahlen der untergehenden Sonne lag das rings von Bergen umrahmte weite Tal vor uns, und in seiner Mitte leuchteten die zarten Pagodentürme der alten umkämpften Stadt Kengtung.

Über die Geschichte dieser Stadt ist schon mancherlei geschrieben worden. Heute aber fesselt sie durch lebendigste Gegenwart, durch das pulsierende Leben eines Völkergemisches, das hier in seinem Brennpunkt vor uns liegt, und sich auf den großen, alle fünf Tage stattfindenden Märkten widerspiegelt.

In dichten Scharen flutet die Menge durch die Reihen der betonierten Marktbuden, die ein großes Gelände am Stadtrand einnehmen. Da verkaufen Inder und Chinesen japanische Kattune, fertige Kleidungsstücke, Filzhüte und Wolldecken und die mit Nägeln beschlagenen pantoffelartigen Schuhe, die bei den Bergvölkern so beliebt sind. Sie verkaufen Messer aller Art und eiserne Kochtöpfe, Tragtaschen und Ledergürtel, Zündhölzer, Tropenhelme und Spiegel, Glasperlen, bunte Knöpfe, Seiden und Garne, schön lackierte Flechtwaren und Bambusschalen, irdene Töpfe und Teekannen, Zwirn, Nadeln, Nägel, Hacken, Schaufeln und billigste japanische Spielwaren. Frauen bieten Lebensmittel feil, eine Unmenge Gemüse und Früchte aller Klimaregionen häufen sich auf. Hier sind Berge von Nudeln, dort Süßigkeiten und Kuchen, mit geriebener Kokosnuß bestreut, Erdnüsse und herrliche Steinnüsse ausgebreitet, dort Haufen von rostrotem Curry und weißem Kalk, und auch schon zu Päckchen gebundene »Betelprisen«. Fleisch von Rindern, Schweinen und Schafen liegt fliegenübersät auf reinen Tischen.

Einige Wa, mit ihrer fast dunkelbraunen Hautfarbe, stehen mit scheuen Blicken inmitten des Getriebes und verkaufen Riesenbündel von Lalanggras, das zum Dachdecken verwendet wird. Auch andere Bergvölker haben auf dem Rücken ihre Güter zum Markt heruntergetragen: Ein Korb voll blütenweißer Baumwolle reiht sich an den anderen, Körbe voll Tabakblätter, Tabak in allen Arten, stehen in Reih und Glied. Sie bringen Pfeffer und andere Gewürze, aus Zuckerrohr gewonnenen braunen Zucker, Schweine und Rinder, schön geflochtene Körbe und Matten zum Verkauf.

Lässig und stolz schlürfen in ihren bunten Pantoffeln die schlanken, hübschen Schanfrauen an den aufgetürmten Waren vorbei, rote Einkaufkörbe am Arm, die langen, dicken Schanzigarren im Munde, und wählen sich mit sicherem Blick und geschäftstüchtigem Feilschen ihre Waren aus.

Stundenlang umstehen die Bergvölker die Buden und wählen langsam und besonnen ihre kleinen Schätze. Die einen entschließen sich, mit den paar Satang, die sie verdienten, etwas Notwendiges anzuschaffen, die Jungen aber fallen nur zu gerne den Versuchungen anheim und erstehen bunten Plunder, der sich bald in armselige Fetzen verwandelt. Prächtig hebt sich die silberbeladene Kleidung der Lisufrauen aus dem Gewirr, die langen Gewänder und bunten Turbane der Lahu, die hohen kräftigen Gestalten der Akhaburschen. Doch viele von ihnen sind nur mehr mit schäbigen Resten der einstigen Pracht bekleidet und sehen arm und elend aus. Unter ihnen, die mit dem Tragen von Holz oder Wasser im Tale spärliche Satang verdienen, hat sich das soziale Elend breitgemacht. Sie sind in den europäischen Kulturkreis eingetreten und beginnen das Geldverdienen und damit den härtesten Existenzkampf kennenzulernen.

Mitten im Marktgetriebe sitzen in einem Winkel die Frauen der Bergvölker, stillen ihre Kinder und halten schützend die Arme um sie. Ruhevoll sind ihre Mutterblicke inmitten dieser Welt des emsigen Handels, der Habgier und des Feilschens um Geld.

Von Kengtung aus unternahmen wir Streifzüge in die umliegenden Berge. Einige Wa, außerordentlich kräftige, bescheidene und verläßliche Kerle, waren unsere Träger.

Erst ging es in westlicher Richtung hinauf in die Dörfer der Katschin (Abb. 75 bis 78), die hier in enger Nachbarschaft, zum Teil sogar in Dorfgemeinschaft mit den Lahu na (schwarze Lahu) wohnen.

Die Katschin nennen sich selbst Tschingpo. Sprachlich sind sie sowohl mit den Naga in Assam wie mit den Tibetanern verwandt. Sie sind ein ausgesprochenes Kriegervolk, das gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach Westen vorstieß und Schan- sowie Nagastämme vor sich hertrieb. Als das Birmanische Reich 1885 zugrunde ging, stand der Norden bereits unter dem Einfluß dieses vitalen Volkes, dessen kriegerischem Vordringen nach Süden die Engländer erst in jüngster Zeit einen Riegel vorschoben. Das Vordringen der Katschin erfolgt seit dieser Zeit auf friedlichem Wege, häufig geben sie aber nun ihre alte Kultur auf, bekehren sich zum Christentum oder assimilieren sich völlig den Schan.

Der Rasse nach zu den Katschiniden gehörig, unterscheiden sie sich grundlegend von den anderen Bergvölkern. Die Katschinfrauen stellen wunderbare Webstoffe her (Abb. 76), in deren Webmustern sich immer wieder viele bunte Hakenkreuze aneinanderreihen.

Im Nordosten von Kengtung besuchten wir die Lisu. Sie sind ein südchinesisches Bergvolk und weisen sowohl in anthropologischer wie in kultureller Hinsicht starken siniden Einfluß auf. Sie sind sehr fremdenfeindlich und haben sich, ebenso wie die Meau, zum Teil unabhängig und selbständig erhalten. Auch sie sind Halbnomaden, die alle 4 bis 5 Jahre ihre Wohnsitze verlegen. In den Hochgebirgstälern von Yünnan, ihrem Hauptsiedlungsgebiet, bauen sie Bewässerungsreis, in Hinterindien aber sind sie reine Hackbauer, wie es die unfruchtbare Erde und zerklüfteten Berge bedingen. Sie sind ein relativ hochstehendes und reiches Volk, und ihre festgefügten Dörfer (Abb. 80 bis 82), die überaus malerische Tracht der Frauen und der viele Kilogramm wiegende Silberschmuck, den jede einzelne von ihnen zu tragen pflegt, stellt sie schon rein äußerlich aus dem Rahmen der übrigen Bergvölker heraus. (Abb. 83.)

Ganz anders die Wa. Sie stellen auf dem Boden dieses hinterindischen Raumes heute die älteste Bevölkerung dar und weisen stark primitive Rassenelemente auf. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte von den Schan hinweggefegt, teils von den Eroberern als Sklaven verschleppt, teils assimiliert, zum größten Teil aber in die nördlichsten Gebiete ihres Riesenreiches abgedrängt, wo sie noch heute in den Grenzbergen zwischen Yünnan und Burma als »wilde Wa« ein unabhängiges Dasein führen und als Kopfjäger sehr gefürchtet sind. Sie zerfallen in eine Unzahl Unterstämme, bei welchen sich heute noch alle Übergangsformen der Kopfjagd erhalten haben. Die Schan in Kengtung feiern alljährlich ein Fest, das deutlich von ihrer Besitzergreifung des Landes Zeugnis gibt. Ein Wa wird auf einen Thron gesetzt und mit allen Insignien der Würde angetan. Dann kommen einige Schan, vertreiben den Wa gewaltsam von seinem Thron, und beenden diese symbolische Handlung mit einem Siegesfest.

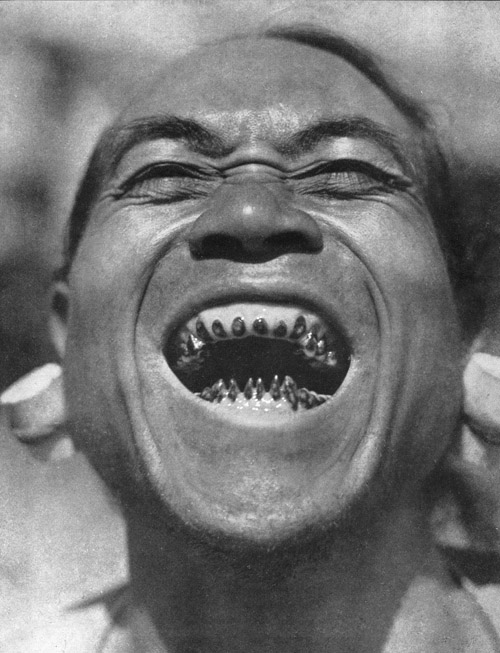

Abb. 95. Stolz trägt jeder Bietkrieger seine Stammesmerkmale zur Schau: Die ausgeweiteten Ohrläppchen, in denen Elfenbeinpflöcke getragen werden, und die abgefeilten, schwarz gefärbten Zähne

Abb. 96. Ein großes Familienhaus der Biet inmitten eines frisch gerodeten Bergreisfeldes. Die Elefanten werden wild gefangen und als Arbeitstiere verwendet

Abb. 97. Sobald die Reisbierkrüge geleert sind, verwandeln sich die würdigen Biethäuptlinge in ausgelassene Knaben

Abb. 98. In stoischer Ruhe läßt der Bietknabe die schmerzhafte Prozedur über sich ergehen. Die oberen Schneidezähne werden bis an die Pulpa abgefeilt, die unteren zugespitzt

Abb. 99. Im Biethaus: Schlafstelle der Frauen und Kinder. An den Wänden eine lange Reihe von Reisbierkrügen

In letzter Zeit wandern immer häufiger die Nachfahren dieser einst vertriebenen Wa wieder in Kengtung ein, sowohl durch die unleidlichen Verhältnisse in dem nicht administrierten Gebiet als auch durch kriegerische Einfälle seitens der Chinesen dazu veranlaßt. Sie leben hier in einigen armseligen Dörfern, ohne jedoch als Splitter inmitten erstarkender Völker ihr Volksgut erhalten zu können. Außer diesen erst vor kurzem rückgewanderten Wa siedeln in den Tälern von Kengtung noch solche von früher her, die größtenteils von den Schan assimiliert sind, sich von diesen aber in vielfacher Hinsicht unterscheiden. Sie werden La genannt, das heißt so viel wie »Zahme«, zum Unterschied von den »wilden« Wa der sogenannten Wa-Staaten. Außerdem leben in den Bergen um Kengtung noch die Schan Taloy, die auch nichts anderes sind, als im Eroberervolk aufgegangene Wa, deren alte Volkszugehörigkeit aber nur mehr an Rassenmerkmalen und ihrem Siedlungsgebiet erkennbar ist, denn die Schan selbst bewohnen niemals die Gebirge. Auch die heute im nordwestlichen Siam wohnenden La-Wa sind nichts anderes als einst dorthin eingewanderte und mehr oder weniger von den Lao assimilierte Wa.

Die Tatsache aber, die in unsere Pläne entscheidend eingriff, war folgende:

Missionsstationen, die vor mehr als 20 Jahren ihre Tätigkeit in Kengtung begonnen hatten, warfen nach allen Teilen dieses Landes, über alle Völker, ihre Lichter und Schatten aus. Mehr als die Hälfte der Bergdörfer war bereits christlich, und die sich noch nicht so nannten, wiesen ebenfalls schon deutliche Spuren eines Verfalls der überlieferten Kulturgüter auf. Katschin und Lahu versammelten sich sonntäglich in ihren »Kirchen«, strohgedeckten Pfahlhäusern, um den Christengott zu preisen, hörten die Predigten der eingeborenen Pastoren, und ihre ungeschulten Stimmen erklangen über die sonnigen Berge hin: »All unsere Liebe, unser Leben, für dich, Christus, und die Kirche.«

Wie hier nun die Missionare stehen und einen neuen Gott verkünden, die Schwächen und die Machtlosigkeit der alten Götter predigen, und auf den Trümmern schließlich Neues aufbauen wollen, so mögen auch einst die ersten Christen auf dem Boden des alten Europas vor unseren Vorfahren gestanden sein. Götter stürzten nieder, Naturgeister und Dämone wurden gebannt und Götzen verbrannt, bis nach unendlich viel Zwietracht, Kriegen und Opfern an Menschen und Gut der Christengott über das ganze Abendland herrschte. Bis er schließlich eins wurde mit der Menschen Seele und feste Wurzeln schlug in blutgetränkter Erde.

Im alten Asien aber, das schon alt war, als Europa noch schlummerte, in dem nicht nur das Heidentum, sondern auch Brahma und Buddha, Mohammed und Konfuzius seit Tausenden von Jahren Wurzeln geschlagen haben, ist heute das Christentum keine Glaubensangelegenheit mehr, sondern unzertrennbar mit der europäischen Zivilisation verbunden, die in Asiens unermeßlich weiten Bergen und Tälern immer ein Fremdkörper sein wird.

So überwältigend die weltumfassenden Ziele der Christenheit auch sein mögen, so bewunderungswert die Arbeit mancher Missionare ist, die oft unter unsäglichen Entbehrungen, von reinem Idealismus getragen, an ihr Werk gehen, so viel diese Männer auch durch Studien der Eingeborenensprachen, zahlreiche Übersetzungen, Errichtung von Schulen, Krankenhäusern und Lepraasylen in unendlichen Mühen Ersprießliches geleistet haben, so konnten wir dennoch ihr Werk nicht anders als mit den Augen des »bekehrten« Volkes betrachten.

Wenn die Katschin auf den Balken ihrer großen Häuser mit den schönen, weit überhängenden Dächern keine Rinderhörner mehr schnitzen dürfen, die den Viehreichtum der Bewohner beschützen sollen, wenn die Frauen statt ihrer in uralten Runenmustern gewebten Kleider die von der Mission verabreichten bunt bedruckten Kretonne tragen, wenn das Volk nicht mehr tanzen und singen darf, wie es seine Vorväter getan haben, dann bedeutet dies alles mehr als eine bloß äußerliche Veränderung. Denn gleichzeitig mit den alten Göttern stürzen auch die alten Sitten und Gebräuche zusammen, ändert sich die soziale Organisation und das Fundament des gesamten Lebens, das bei allen Naturvölkern auf den religiösen Anschauungen aufgebaut ist. Schon heute ist die Macht der Dorfhäuptlinge untergraben, die holzgeschnitzten Fetische stehen nur vereinzelt noch im geheimen Eck eines Hauses. Schon heute hat durch den gleichmachenden Einfluß des Christentums eine starke Vermischung der Völker und Kulturen stattgefunden, die unter den gegebenen Verhältnissen den Keim einer künftigen Verproletarisierung in sich trägt. Außerdem kann die Tatsache, daß sich katholische und evangelische Missionen und die verschiedensten amerikanischen Sekten Konkurrenz machen, nur Zwietracht unter die Völker säen, die man im Namen Christus zu einigen beabsichtigt.

Das Christentum ist zu einer Zeit entstanden, als ärgstes Prassertum mit unsäglichem Elend zusammenstieß. Es mußte eine Ethik geschaffen werden, die eine Möglichkeit bot, die ärmste Menschheit mit einer Hoffnung auf das Jenseits zu trösten. Diese Ethik nun aber auf Völker verpflanzen zu wollen, bei denen es ein soziales Elend überhaupt nicht gibt, wo Häuptlinge kaum anders leben als ihre Untertanen, ist abwegig. Zudem sind diese Naturvölker zumeist nicht einmal psychisch imstande, diese abstrakte Ethik zu erfassen und nehmen daher nur belanglose Äußerlichkeiten an, die in keinem Verhältnis zu den Schäden stehen, die ihnen durch die Vernichtung ihrer autoritären Geisterwelt und somit ihres sozialen Gefüges zugefügt wird.

Durch die Tatsache aber, daß die Masse der Bekehrten, die sich Christen nennen, es nur nach außen hin sind, ergibt sich ein innerer Zwiespalt, den die Eingeborenen in ihrem früheren Leben niemals kannten. Es entsteht ein Mißklang, der völlig fehlte, wenn Tsin Tsai angesichts des flammenden Feuers Gebete zu seinem Erdgeist sprach, wenn er den Geist seiner Väter anrief, oder wenn der Schamane, in tiefe Trance versetzt, mit den Ahnen Zwiesprache hielt und ihnen seine Opfer darbrachte. Da sprach die Seele des Volkes aus einem jahrtausendealten Verstehen zwischen Gott und Mensch.

Die Bewohner der Berge aber, die ihre alten Götter verworfen hatten, waren unsicher in ihrem Auftreten, unklar in ihrem Tun, geteilt im Herzen und dem Schicksal haltlos preisgegeben, das aus ihnen im Namen Christus Sklaven der Weißen macht.

Nein, Schanmärkte, die den Bergbewohnern japanische Kommerzwaren zuführten und Missionen, die sie ihrer alten geistigen Güter beraubten, das war zu viel für einen Ethnologen. Wir flohen zurück, woher wir gekommen waren, in die nordsiamesischen Berge, in denen die Lahu dem Geist ihrer Väter treugeblieben waren.