|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An das Abschiednehmen gewöhnt man sich in einem Nomadenleben, wie wir es führen. Nur selten läßt man einen Erdenwinkel mit schmerzlichen Gefühlen zurück. In den meisten Fällen wird einem der Abschied durch eine Rückschau auf viele Unannehmlichkeiten und die Befriedigung, sie überwunden zu haben, leicht gemacht.

So war es auch, als uns ein kleiner Küstendampfer durch das Inselgewirr des Merguiarchipels nach Süden trug. Immer noch spähten wir nach einsamen Mokenbooten aus, wie es uns im Bereich dieser Inseln zur Gewohnheit geworden war. Doch von der Reeling des Dampfers ließ sich keines erblicken, und nur in Gedanken konnten wir den scheuen Meernomaden ein letztes Lebewohl zuwinken …

Ob Engländer oder Burmesen, sie alle bedauerten uns, daß wir beabsichtigten nach Siam zu reisen, in dieses »unsichere« Land, dessen Bewohner »heimtückisch« und »diebisch« seien. Man prophezeite uns mit viel Schadenfreude das Mißglücken unserer Pläne, zumindest aber Raubüberfälle und den Verlust unseres Reisegeldes. Wie anders aber sollten wir die tatsächlichen Verhältnisse kennenlernen und wie sehr steigerte sich während unseres fast einjährigen Aufenthaltes die Sympathie für dieses Land, dem es gelang, seine politische Selbständigkeit zu bewahren.

Von Victoria Point, dem südlichsten Punkt der britischen Kolonie Burma, geht es über den breiten Mündungstrichter des Pakchan River hinüber nach Renong, dem siamesischen Grenzort. Rasch sind am Zollamt alle Formalitäten erledigt. Das Rasthaus der siamesischen Regierung, ein zwei Stock hoher solider Holzbau, steht uns samt Dienerschaft zur Verfügung, und der Resident Phra Phatis Asthorn und sein Beamtenstab empfangen uns wie längst erwartete Freunde. Schon lange hat man uns infolge der Ankündigung aus Bangkok erwartet, und nicht nur hier, sondern in allen Orten, die wir mutmaßlich passieren würden, ist für unsere Unterkunft und jegliche Unterstützung in gastfreundlichster Weise Vorsorge getroffen worden.

Der Sekretär des Residenten ist ein leidenschaftlicher Jäger, und wir erzählen uns Jagdgeschichten. Eines Morgens schickt er einen siamesischen Bauern zu uns, der berichtet, daß in der Nähe seines Dorfes ein alter Tiger schon mehrere Wochen lang die Gegend unsicher macht. Ohne viel Erwartungen zu hegen, brechen wir dahin auf. Es geht über alte Reisfelder und offenes Grasland, auf dem Büffelherden weiden. Wir durchwaten Flüsse, überqueren schwankende Brücken und kommen durch ein ärmliches, nur aus wenigen Pfahlhütten bestehendes Dorf. Hier hören wir, daß vor nicht langer Zeit ein auf seiner Veranda schlafender Bauer von einem Tiger überfallen und fortgeschleppt wurde. Schließlich gelangen wir auf eine kleine Lichtung, die kreuz und quer von Tigerfährten durchzogen ist. Die Schilderungen des Bauern, der einen recht vertrauenswürdigen Eindruck macht, veranlassen mich, am Rande der Lichtung einen Büffel anbinden zu lassen.

Am nächsten Morgen um zehn Uhr ist der Bauer schon bei uns in Renong und meldet, daß der Tiger den Büffel gerissen aber nur Blut getrunken hat. Hocherfreut machen wir uns wieder auf den Weg, um in der Nähe des Luders einen Ansitz zu errichten. Tatsächlich finden wir inmitten der vom Kampfe aufgewühlten Erde den toten Büffel, mit einem von der Pranke eines kapitalen Tigers gebrochenem Genick. Wie aber sieht das Luder aus! Der Tiger ist, nachdem der Bauer die Stelle frühmorgens besucht hat, also bei hellichtem Tage, zu seiner Beute zurückgekehrt und hat den toten Büffel trotz eines starken Strickes, mit dem das Tier angebunden war, etwa 100 Meter weitab in den dichtesten Dornbusch geschleppt. In einem tief einschneidenden Bachbett hat der Räuber schließlich sein Opfer unter einige große unterspülte Wurzeln gezwängt. Undurchdringliches Gestrüpp auf allen Seiten, große rote Ameisen auf allen Ästen und Büschen machen ein Ansitzen an dieser Stelle unmöglich. Wir beraten: Verändere ich die Lage des Luders, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Rückkehr des Tigers nicht zu rechnen. Verändere ich sie nicht, ist es wiederum in dieser Umgebung ausgeschlossen, zu Schuß zu kommen. Ich entschließe mich, ersteres zu wagen und den Büffel an eine zum Ansitzen geeignetere Stelle zu schaffen. Die Bauern lachen, es sei ganz unmöglich, den schweren Stier auch nur von der Stelle zu bewegen! Ich lasse noch einige Mann aus dem Dorfe kommen, wir helfen alle mit, und zehn Mann hoch gelingt es uns schließlich, unter Aufbietung aller Kräfte den Büffel aus seinem Versteck den steilen Abhang hinauf bis an den Rand der Lichtung zu zerren. Mittlerweile ist es Abend geworden, und wir können den Hochsitz nicht mehr errichten. Gespannt erwarten wir am nächsten Morgen die Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Der Bauer kommt und erzählt: Zahlreiche Fährten und frische Rißstellen am Luder beweisen den neuerlichen Besuch des Tigers. Wieder eilen wir zur Stelle hin und finden die Aussage bestätigt. Meine Frau und ich erklettern die Plattform, die der Siamese zwischen den Ästen zweier Bäume errichtet hat. Dann verlassen uns die Leute, die Dämmerung fällt über die hügelige Landschaft, dunkel und still umgeben uns die Jagdgründe des Tigers. Dumpf ertönt auf einmal ein heiseres Gebrüll: Er ist es!

Abb. 24. Das doppelwandige Blasrohr ist heute die Hauptwaffe der Semang. Sie sind damit imstande, auf zwanzig Meter Entfernung einen kleinen Vogel zu treffen

Abb. 25. Das Heim der Urwaldzwerge: Unter den Windschirmen befinden sich die Schlafstellen, dazwischen die Lagerfeuer

Abb. 26. Zum Rhythmus von Klapperstöcken und malaischen Felltrommeln eilen die tanzenden Semang in wilden Sprüngen aufeinander zu, umfassen sich und stieben auseinander

Abb. 27. Tanz der Semang: Mit angespannter Muskelkraft springt der Urwaldzwerg umher

Doch wir vernehmen auch ein immer näher kommendes Brausen, und schon stürzen sich schwere Regen auf uns herab. Die ganze Nacht hindurch rauschen sie ohne Unterbrechung auf uns nieder und setzen alles unter Wasser. Donner rollen, und es ist nicht möglich, ein anderes Geräusch zu vernehmen, noch vermag unsere Lampe das rinnende Grau zu durchdringen. Von Mücken und Sandfliegen zerbissen, steif gefroren und bis auf die Haut durchnäßt, müssen wir diese Nacht ohne jede Aussicht auf Erfolg auf der Plattform verbringen. Endlich lichtet es sich im Osten und bei Einbruch der Dämmerung hört der Regen auf. Nur von den Bäumen fallen glucksend die Tropfen von Blatt zu Blatt. Von der Lichtung aber grinsen uns die abgenagten Knochen des Büffels entgegen – wir hatten die Mahlzeit des Tigers infolge des Gewitters überhört, und er ist längst schon über alle Berge.

Um 7 Uhr morgens kommt der Bauer. Wir packen zusammen. Im Rucksack schwimmen die Tele-Tessare, und alles, was nicht wie die Photoapparate in einem wasserdichten Gummisack verwahrt war, ist durchnäßt. Mißmutig treten wir den Heimweg an.

Ein Beamter, der früher im Norden Siams eine Verwaltungsstelle innehatte, versichert uns, daß es nicht möglich sei, vor September in den nordsiamesischen Bergen zu reisen. Wir können daher noch einige Wochen auf der Halbinsel Siam verbringen, bevor wir über Bangkok zu den Bergvölkern vordringen.

Doch auch auf der westlichen Halbinsel kann man um diese Jahreszeit kaum zu Fuß vorwärtskommen, und wir geben daher den Auftrag, für uns Trag- und Reitelefanten bereitzustellen.

Unser nächstes Ziel ist das kleine Dschungeldorf Kapa, wo wir uns mit den Sitten der siamesischen Bauern vertraut machen und psychologische Untersuchungen vornehmen wollen. So gedenken wir die ärgste Regenzeit zu überstehen.

In wenigen Tagen ist alles zum Aufbruch bereit, und eines Morgens klirren die Ketten an den Füßen der Sträflinge, die unser Gepäck aus dem Rathaus schaffen. Draußen stehen unsere Elefanten, riesige Kolosse, geduldig ergeben in ihr Schicksal, sich dem Willen der Mahaut zu beugen. Spitze Eisenhaken in den Händen, mit denen sie ihre Wünsche mehr oder weniger zart andeuten, sitzen diese auf dem breiten Hals der Tiere. Auf den hohen Rücken der grauen Riesen aber ruhen auf einer Unterlage von Bastdecken die korbartig geflochtenen Tragsättel. Sie werden von zwei Rotangstricken gehalten, die um den Hals und unter dem Schwanz der Tiere geschlungen sind. Auf einen Ruf der Mahaut legen sich die Elefanten nieder und werden von den Sträflingen mit unseren Kisten, Blechkoffern und Zeltballen beladen. Einen der Sättel, der durch ein hohes Korbdach vor Regen und Sonne einigermaßen geschützt ist, besteigen meine Frau und ich, und langsam setzt sich unsere Karawane in Bewegung.

Die Reise geht nach Süden, entlang der spärlich besiedelten Westküste der Halbinsel Siam. Mit langsamen, bedächtigen Schritten durchwandern unsere Elefanten, einer hinter dem anderen, ein von vielen Wasserläufen und breiten, ausgetrockneten Flußbetten durchzogenes Tal (Abb. 37), in welchem riesige Baggermaschinen Zinnerz zu Tage fördern. Auf Schmalspurbahnen, Tragelefanten und Booten wird das gewonnene Material befördert und den Schmelzöfen zugeführt. Kleine schmutzige Siedlungen, erst vor wenigen Jahren entstanden, beherbergen eine bunt gemischte Bevölkerung, die die Verdienstmöglichkeiten in der Nähe der Tagbaue angelockt haben.

Bald jedoch liegen diese Orte hinter uns, und eine bergige Graslandschaft breitet sich vor uns aus. Gewaltige Büffelherden weiden geruhsam inmitten des saftigen Grün. Mit erhobenem Haupte, den Äser witterungssuchend in der Luft, äugen die grauschwarzen Tiere unseren Elefanten nach. Sonne liegt über der regensatten weiten Landschaft und über den dicht bewaldeten Bergen, die in der Ferne das hügelige Tal begrenzen. Die fremde Welt, die da vor uns liegt, erinnert an die lieblichen Bergtäler unserer Heimat, und dünkt uns deshalb doppelt schön. Wir freuen uns über unser Wetterglück, denn fast 14 Tage lang hatten wir die Sonne nicht gesehen. Nun ist uns eine kurze Unterbrechung der Regen beschieden, und die sonnige Welt erscheint uns wie ein Wunder.

Eine liebliche Parklandschaft lockt zum Wandern. Wir steigen ab, um unsere steif gewordenen Glieder zu rühren, und schreiten einige Stunden neben unseren Elefanten dahin. Trotz der Hitze haben wir die Empfindung, daß das Reisen auf Schusters Rappen doch das Schönste ist! Bald aber geht es bergauf, bergab durch dichtes, dorniges Gestrüpp, schwarzglänzende Wassertümpel, in denen Blutegel und Wasserschlangen hausen, dann wieder durch mannshohes, scharfkantiges Lalanggras. Im schlammigen Grund heißt es mühsam vorwärts stapfen und immer wieder müssen wir Bäche und Flüsse durchqueren. Gerne nehmen wir dann wieder Zuflucht zu dem harten, schwankenden Sattel unseres braven »Biau«, so heißt unser mächtiger, alter Elefantenbulle. Er hat große, geschwungene Stoßzähne, einen starken Rüssel und regelmäßige, dicke Säulen. Seine kraftvolle, vorsintflutliche Erscheinung steht in merkwürdigem Widerspruch zu der sanften Gutmütigkeit und dem treuherzigen Blick seiner kleinen, langbewimperten Augen. Im Banne dieses Blicks fühlt man sich unterlegen. Eine weise Resignation liegt darin, ein »Besserwissen«, eine selbstbewußte Ruhe und zurückgehaltene Kraft, die es verständlich erscheinen läßt, daß sich die Menschen seit jeher der »Weisheit« des Elefanten beugen und die Siamesen ihn noch heute als heiliges Tier betrachten, das sie aus religiösen Gründen als einziges der vielgestaltigen Fauna ihres Landes schützen. Wenn er blinzelnd auf uns kleine Menschen herabblickt, kommt man sich wie ausgelacht vor.

Wohl ist er bereit, uns zu dienen, im übrigen setzt er seinen Willen immer durch. Reicht ihm auch das Wasser der rauschenden Ströme bis an den Bauch, er bleibt ruhig darin stehen, so lange es ihn freut, seinen Körper mit dem Rüssel zu bespritzen. Erblickt er neben dem Pfad einen Bambussproß, seine Lieblingsspeise, so kann ihn nichts in der Welt davon abhalten, stehenzubleiben, sich mit dem langen Griffinger seines Rüssels die Delikatesse zu holen und gut schmecken zu lassen. Er reißt Blattpflanzen und Büsche aus und verspeist die dicken, meterlangen Wurzeln, als ob es Nudeln wären. Auch ganze Bäume liebt er so unterwegs zu entwurzeln, in seinem Rüssel mitzutragen und damit zu spielen. Wenn ihn die zudringlichen Bremsen, die erstaunlicherweise imstande sind, sein Blut durch die dicke, runzelige Haut zu saugen, oder andere freche Insekten belästigen, bricht er sich besonnen einen belaubten Ast, um die Quälgeister damit zu verjagen, oder ergreift einen Holzprügel und kratzt sich damit voll Behagen die juckende Haut. Was liegt ihm daran, wenn der ungeduldige Mahaut wild auf seine harte Stirne hämmert, Hals und Flanken peitscht oder mit der Spitze seines großen Dschungelmessers in die zarte Haut hinter den Ohren sticht, daß das Blut im Bogen herausspritzt? Drohend hebt er wohl den Rüssel, läßt ein wütendes Trompeten ertönen, schreitet aber erst weiter, wenn er seine Absicht ausgeführt hat. Wenn aber der Mahaut die sinnlose Tierquälerei fortsetzt und in die blutenden Wunden eine beißende Paste aus Betelpfeffer und Kalk einreibt, dann fährt er fauchend auf und schlägt dröhnend mit dem Rüssel auf die Erde, als wolle er dem Zwerg im Nacken eine letzte Warnung erteilen.

Mir scheint diese schon zur Gewohnheit gewordene Behandlung der braven Tiere reichlich überflüssig, denn keines der verschiedensten Trag- und Reittiere, die wir bisher auf unseren Reisen benützten, verursachte so wenig Ärger und war so zuverlässig wie gerade der Elefant. Gibt es doch kein Hindernis, das er nicht leicht und gerne bewältigt. Wie er klettert, vorsichtig steile Rinnen hinabrutscht, erst behutsam mit dem Rüssel die Entfernung abtastet, bevor er einen Graben übersetzt, wie er die Tragfähigkeit eines von Wasser bedeckten Grundes prüft, mit Rüssel und Stoßzähnen Hindernisse aus dem Wege räumt, mit lautem Krach im Wege stehende Bäume umstößt – das muß man gesehen haben, um sich eine Vorstellung von der bewunderungswerten Vorsicht und der Sicherheit zu machen, mit der der Elefant Menschen und Lasten durch pfadlose Wildnis trägt.

Sehen wir von der Höhe unseres Sattels den steilen Abhang hinab, der in ein tiefes Bachbett führt, erscheint es uns rätselhaft, wie sich das schwere Tier mit der gewaltigen Breite seines Körpers durch den oft kaum 50 cm schmalen, steilen Pfad hinabzwängen kann. In erwartungsvoller Spannung klammern wir uns an den Rand des Sattels, der bei solchen Übergängen eine fast senkrechte Lage einzunehmen pflegt. Ganz langsam setzt Biau eine Säule vor die andere, Büsche und Bäume splittern wie Gras, spielend greift der Rüssel selbst in dieser Lage nach einer wilden Frucht – und schon sind wir drüben.

Rasch senkt sich die Nacht über die Landschaft. Marabus fliegen auf, Adler kreisen über Berggipfeln, langgeschwänzte Hohltauben, weiß-schwarz schillernde Kiebitze und braune Waldhühner flattern in der Abendluft.

Die Elefanten schreiten kreuz und quer durch Wiesen und Buschwald. Die Mahaut haben den Pfad verloren. Ein Mann wird vorangeschickt, um an den Elefantenfährten im Grase unseren Weg zu finden. Ungeduldig spähen wir nach einem Feuerschein aus, der uns die Nähe eines kleinen Dorfes künden sollte. »Hier«, sagt endlich der Führer, und bleibt neben einer kleinen armseligen Hütte stehen. Wir haben keine Lust, für eine kurze Nacht unser Zelt aufzuschlagen, als uns aber ein verwahrloster, insektenumschwirrter Schweinestall als Unterschlupf angeboten wird, lassen wir dennoch unser Gepäck auf einer kleinen mondbeschienenen Wiese abladen, um dort endlich die ersehnte Ruhe zu finden. Dies läßt jedoch die angeborene Gastfreundschaft der Siamesen nicht zu, und ein Mann stellt uns seine eben erst erbaute Tischlerwerkstatt zur Verfügung. Inmitten von Sägespänen, Brettern und dem würzigen Duft von frischem Kampferholz richten wir uns rasch ein und sind froh, vor dem drohenden Regen durch ein Wellblechdach geschützt zu sein.

Doch Ruhe ist uns noch lange nicht beschieden. Hinter dem Bretterverschlag, der uns von unseren Leuten trennt, werden erregte Stimmen laut. Die Elefantentreiber rebellieren! Unser Reis sei schlecht, die Lasten zu schwer und dergleichen mehr. Ich versuche sie zu beruhigen, doch vergebens. Schließlich erklären sie, nicht mehr weiter zu wollen, sondern ohne uns zurückzukehren, wenn wir ihnen nicht das Doppelte der Summe bezahlen, die wir vorher vereinbart hatten. Ein Erpressungsversuch, wie wir ihn schon überall erlebt haben, in Afrika, der Südsee, in Albanien oder Lappland, sobald wir von halbzivilisierten Eingeborenen abhängig waren.

Auf das Geschrei hin kommen auch die Dorfbewohner von allen Seiten herbei. Hagere, zerfetzte Gestalten mit mongoliden Gesichtszügen drängen sich im Finstern heran, blecken die schwarzen Zähne und spucken roten Betelpriem um sich. Sie erwarten zweifellos ein interessantes Schauspiel.

Während meine Frau ihre Empörung über das Vorgehen der Mahaut nur schwer unterdrücken kann, lasse ich mich nicht aus der nötigen Ruhe bringen, die allein in solchen Situationen Eindruck macht. Freundlich lächelnd lasse ich ihnen mitteilen, daß sie nicht einen Satang mehr erhalten würden, als wir vereinbart hatten. Falls sie ohne uns zurückkehren wollten, könnte ich es nicht hindern. Wir würden unser Zelt aufschlagen und, da wir Lebensmittel für einen Monat mit uns führten, Hilfe abwarten. Sie müßten im übrigen wissen, was sie in diesem Falle von seiten der siamesischen Behörden zu erwarten hätten. Ich dächte auch nicht daran, sie für die bisher geleisteten Dienste zu entschädigen. Dies sei alles, was ich zu sagen hätte, und nun wünschte ich zu schlafen.

Finster blickend, doch ohne ein Wort der Erwiderung, ziehen sich die Mahaut zurück und halten ein »Palaver« mit den Dorfbewohnern.

Uns aber läßt die Ungewißheit unserer Lage und die Unruhe unserer Mitbewohner nur einen leichten unerquicklichen Schlaf finden, aus dem uns von Zeit zu Zeit die Besuche von Hunden, Katzen und Schweinen aufschrecken. Erleichtert begrüßen wir den ersten Lichtstrahl der Morgendämmerung. Und siehe da: die Mahaut haben sich besonnen und sind schon vor Morgengrauen aufgebrochen, um die Elefanten einzufangen, die sie abends, vom Sattel befreit, zur nächtlichen Äsung freigelassen haben. Obzwar den Tieren die Beine zusammengebunden wurden, legten sie dennoch eine weite Strecke zurück, und obwohl schwere Holzschellen ihre Anwesenheit verraten, sind sie schwer einzufangen. Erst um zehn Uhr morgens sind die gesattelten Elefanten und die grollenden Mahaut zur Weiterreise bereit.

Wir atmen auf, als wieder die weite Landschaft vor uns liegt und ein köstlicher Duft von taufrischer Erde die Gespenster dieser Nacht vertreibt.

Vorsichtig überschreiten unsere Elefanten die Dämme der unter Wasser stehenden Reisfelder. Blauer Himmel, weiße Wolken und zarte Palmen spiegeln sich in den leicht bewegten Wasserflächen. Hier und dort steht ein kleines Tempelhäuschen, aus Bambus erbaut, in dem Wetter- und Erntegeistern geopfert wird. Einige Wasserbüffel suhlen mit sichtbarem Behagen in überschwemmten Gräben, während andere von nackten braunen Jungen auf den rechteckigen Feldern im Kreise herumgetrieben werden, um auf diese Weise den schlammigen Boden aufzuackern. Den gekrümmten Rücken der prallen Sonne ausgesetzt, ziehen einige Frauen die frischgrünen Reispflänzchen aus den sorgfältig eingezäunten Saatbeeten und binden sie zu Bündeln zusammen. Der Regen hat den Boden schon aufgeweicht, und bald kann mit dem Aussetzen der Keimlinge auf den Feldern begonnen werden. An den zahlreichen verkohlten Baumstämmen kann man erkennen, daß es noch nicht lange her ist, daß die Menschen dieses Stück Erde dem Urwald abgerungen haben. Aus dichtem Grün lugen die grauen Blätterdächer ihrer einfachen Pfahlhütten hervor. Es sind die letzten, die uns begegnen, am Rande der Wildnis. Das letztemal noch sehen wir im Osten die hohen Bergrücken, denen wir immer näher kommen, dann umfängt uns das geheimnisvolle Dunkel des Urwaldes.

Die gewaltigen, 50 bis 60 Meter hohen Baumriesen des tropischen Regenwaldes schließen in unsichtbarer Höhe ihre Blätterkronen über uns. Wie die Kuppel eines Domes wölbt sich das ausladende Geäst der mächtigen Bambusstauden. Palmen ragen empor, und in fester Umklammerung schlingen sich Lianen um Stämme und Stauden, oder ranken in bizarren Windungen von einem Baum zum anderen. Schmarotzend halten üppig wuchernde Schlingpflanzen junge Bäume umschlossen; in ihrer Umgebung ist alles pflanzliche Leben dem Tode geweiht. Hier hängen sie gleich einem dichten grünen Vorhang herab, dort bilden sie zarte Girlanden oder dunkle Lauben.

Wie mächtige Säulen ragen die Stämme der Urwaldriesen empor, fremdartige Laubbäume, seltene Palmen, großblättrige Pflanzen, Baumfarne und Schachtelhalme wachsen in wirrem Durcheinander und in verschwenderischer Fülle aus dem humusreichen Boden. Viele Gewächse, deren eigenartige Schönheit wir daheim in Glashäusern und Wintergärten bewundern, haben hier ihre Heimaterde, die allein sie zu solcher Pracht emporblühen läßt.

Ein schwerer satter Geruch entströmt dieser Erde und vermengt sich mit dem süßen Duft der herrlichsten Orchideen. Tausende dieser zarten Blüten wachsen an den Bäumen, den niedergebrochenen, mit Moos bewachsenen Stämmen und dem zähen Holz der Lianen. Ihre schön gestreiften Blätter hängen zärtlich herab und umspielen die Blüten, die oft Dolden und Trauben bilden. Sie sind weiß oder lila, blau oder rosarot, immer von lichtester Farbe, und heben sich in unwahrscheinlicher Schönheit von dem dunklen Grün und Grau des Regenwaldes ab. Gerade dieser Gegensatz erhöht ihre Wirkung: Wie können diese lieblichen Gebilde inmitten des schwülen Dunkels erblühen, das kein Lufthauch durchzieht und kein Sonnenstrahl jemals erhellt?

Rhododendron blühen zu unseren Füßen, und große hellrote Kelche streben zwischen schlanken, fleischigen Blättern empor. Leise schaukeln wir auf dem 3 Meter hohen Rücken der Elefanten und blicken auf die geheimnisvolle Pflanzenwelt hinab. Totenstille herrscht um uns, als ob es kein Leben gäbe in dieser Welt. Dann aber unterbricht plötzlich das lustige Schreien und sirenenartige Pfeifen der Affen, die in den Baumkronen ein ungestörtes Dasein führen, die lautlose Ruhe. Oder es ist die kreischende Stimme der Papageien, der Schrei eines erschreckten Muntjak, das laute Brechen flüchtender Elefanten, und, wenn es Abend wird, der Gesang der Vögel und das ohrenbetäubende Konzert der Zikaden.

Wir Menschen stören diese Harmonie, und der Urwald setzt sich unserem Eindringen mit all seinen Mitteln zur Wehr. Spitze Äste, wildes Gestrüpp, knorrige Lianen und die dornigen Ranken der Stechpalmen, die Haut und Kleider im Nu zerreißen, versperren uns den Weg. Bambusstämme und gestürzte Bäume liegen quer über der schmalen Wasserrinne, in der die Elefanten nur langsam vorwärtsschreiten. In schwungvollen Hieben schwingt der Mahaut unermüdlich sein Dschungelmesser, und Ranken und Äste, ja ganze Bäume stürzen vor uns nieder und geben die Bahn frei. Liegen die Hindernisse außerhalb der Reichweite seines Schwertes, ruft der Mahaut »Tschau« und Biau, unser Elefantenbulle, hebt seinen Rüssel steil in die Höhe und schlingt ihn wie eine Riesenschlange um einen starken Bambus, den er mit ungeheurer Kraft zu Boden drückt, daß es kracht, wie Schüsse aus Gewehren. Er reißt Bäume aus und tritt sie nieder. Auf »Hau« bleibt er stehen, »Hoi« heißt vorwärts, und wenn der Mahaut »Riang« ruft und gegen ein Hindernis schlägt, weiß Biau, nach welcher Seite er auszuweichen hat. Biau versteht noch viele andere Worte, die der Mahaut vertraulich zu ihm spricht. Oft sind freilich dessen Anweisungen gar nicht nötig, denn wer wüßte sich im dichten Dschungel besser zurechtzufinden als der Elefant! Es ist sein ureigenes Reich, in dem er, bevor ihn die Menschen einfingen, uneingeschränkt herrschte. Er ist unüberwindlich, hat weder Schlangen, Büffel noch Tiger zu fürchten, und wir können uns auf seinem breiten Rücken sicher und geborgen fühlen.

Doch vor den kleinen Leiden des Urwaldes kann auch er uns nicht schützen. Da lauern Baumschlangen auf grünen Zweigen, von diesen kaum zu unterscheiden. Wir fangen einige der herrlich schillernden Tiere, betäuben sie durch einen Hieb auf das Rückgrat, zwängen den Kopf in das gespaltene Ende eines Stockes und schlingen den Körper herum. – Hunderte von kleinen Blutegeln saugen sich an allen Körperteilen fest und sind nur zu lösen, wenn man sie mit Salz oder Tabak bestreut. Ihre Saugstellen hinterlassen unangenehm eiternde Wunden. Große rote Ameisen fallen in ganzen Bündeln von den Zweigen auf uns herab und beißen mit ihren kräftigen Zangen. Die widerlichen Sandfliegen aber übertreffen sogar Mücken und Stechfliegen an Zudringlichkeit. Heere schwirren um uns herum, beißen uns hinter den Ohren, unterm Kinn und im Gesicht, das bald wie Feuer brennt. Rinderbremsen überfallen uns und saugen unser Blut. So geht es langsam vorwärts. Während wir im freien Gelände 5 bis 6 km in der Stunde zurückgelegt haben, können unsere Elefanten nun im dichten Urwald kaum einen Kilometer in der Stunde bewältigen. Täglich regnet es mehrere Stunden, und wir sind bis auf die Haut durchnäßt. Sitzt man auf diese Weise 12 Stunden im Sattel, dann gibt es Augenblicke, in denen die schönste Urwaldpracht keinen Trost zu spenden vermag.

Aus dem Dunkel und bedrückenden Moderduft des Waldes schreiten wir plötzlich in ein helles, weites Grasland hinaus. Unwillkürlich schöpfen wir Atem, erleichternder beklemmenden Atmosphäre entronnen zu sein. Frische Fährten wilder Elefanten und Büffel führen durch hohes Gras. Eine wilde Pfauenfamilie sucht friedlich im Schatten eines Baumes nach Futter. Ein Argusfasan flüchtet mit hartem Flügelschlag. Hornraben fliegen rauschend dem Walde zu, ein riesiger Waran huscht durch das Gras und klettert mit überraschender Geschicklichkeit auf einen Baum, von dessen Krone er neugierig auf uns herabspäht. Am Waldesrand sehen wir einige Menschenaffen – es sind Gibbons – heulend die Flucht ergreifen. In gewaltigen Sprüngen fliegen sie förmlich durch die Luft, von Baum zu Baum. Am Boden finden wir Losung von Hirschen und Wildschweinen. – Es ist ein köstlicher Ritt durch unberührte Natur. Nur zu rasch hüllt uns wieder die Schwermut des Waldes ein.

Am Ende unserer Reise überrascht uns die Nacht mitten im Urwald. Es ist so finster, daß man nicht die Hand vor den Augen sieht und Äste, Ranken und die dornigen Luftwurzeln der Rotanglianen bedrohen uns von allen Seiten. Wir kauern uns auf unserem Sattel eng zusammen, halten schützend die Arme vors Gesicht; meine Frau zittert vor Müdigkeit und Angst vor den unsichtbaren Baumschlangen. Glühwürmchen blitzen überall auf inmitten der schwarzen Wand, die uns, wohin wir auch schauen, undurchdringlich zu umgeben scheint. Da glüht plötzlich etwas auf der Erde. Zu beiden Seiten unseres Weges schimmert silbern ein wunderbares Leuchten. Es ist morsches Holz, dessen Fäulnisbakterien jenes eigenartige Licht verbreiten, das uns auch im Meeresleuchten immer wieder gefangen hält. Doch hier flackert und glitzert es nicht wie auf den tanzenden Wellen, sondern strahlt wie ein überirdisches Licht ruhig und gleichmäßig von der Erde empor. Es ist ein eigenartiges Schauspiel, auf Elefanten langsam durch nächtlichen Urwald zu reiten, den nur das faulende Holz erleuchtet. Werden auch hier dereinst Autos rasen und grelle Scheinwerfer das geheimnisvolle Dunkel erhellen?

Als wir wieder aus dem Wald treten, steht der Vollmond über einer Lichtung. Zwischen den nächtlichen Schatten hoher Palmen blinken kleine stete Lichter. Wir haben das Dschungeldorf Kapa erreicht.

Abb. 28. Pu Khao Tong, der Goldene Berg mit dem zartgegliederten Turm des Wat Saket, eines der schönsten Baudenkmäler Bangkoks, der Stadt der tausend Tempel

Abb. 29. Das Erbe der Khmer: Die klassische Kunst des siamesischen Tanzes wird von geschulten Tänzerinnen geübt. Eine komplizierte Gebärden- und Fingersprache ist die Grundlage dieses eigenartigen Tanzstils.

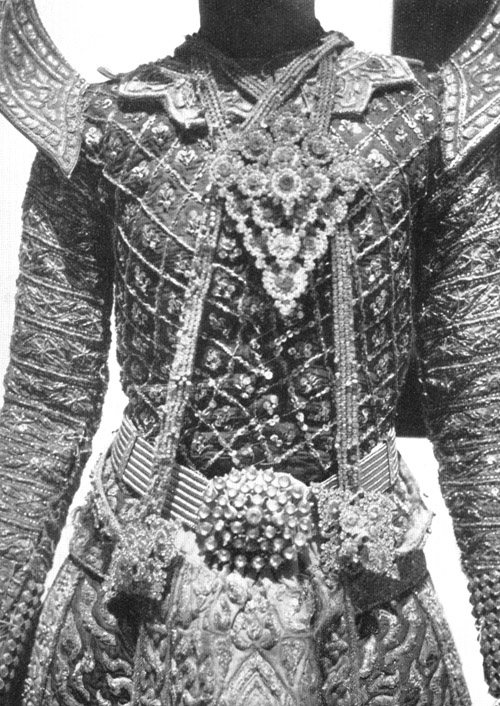

Abb. 30. Die prachtvollen goldbestickten und mit Edelsteinen übersäten Kostüme sind eng um den schlanken Körper der Tänzerin genäht

Abb. 31. Es funkelt und blitzt der reiche Schmuck und der silberne Dreizack mit Elfenbeingriff

Abb. 32. Tänzer stellen eine Szene aus der Ramakien, der siamesischen Form des altindischen Heldenepos Ramayana dar. Hanuman im Kampf mit einem Riesen

In mühevoller Arbeit haben hier Menschenhände dem Urwald ein Stück Wald abgerungen. Aus Bambus und Palmblättern erbauten sie einfache Hütten, rodeten Land und legten Reisfelder an. Kinder wuchsen auf, immer mehr Menschen siedelten sich an, und immer größer wurde das Dorf. Heute besteht Kapa aus etwa 40 Hütten, die von einem fruchtbaren Streifen Land umgeben sind. An dieses bebaute Land aber schließt ohne Übergang der tropische Urwald an, der auch innerhalb des Dorfes noch manche Spuren hinterlassen hat. Hohe Urwaldbäume, mächtige Bambusse, buschige Farne und schlanke Palmen umgeben jede Hütte wie ein grüner schützender Wall gegen die Blicke des Nachbarn. In den von Zäunen umgebenen Gärten wachsen Bananen, Mango, Lemonen, Ananas, Mangostin, Betel- und Kokospalmen und viele andere Pflanzen, die köstliche Früchte und Gemüse liefern. Alles überragen die weitausladenden Kronen der Durianbäume. Ihre nach Aas riechenden kopfgroßen Früchte enthalten wohlschmeckende Fruchtkerne, die ein Hauptnahrungsmittel der Menschen und Tiere des tropischen Regenwaldes sind, und die zum Entsetzen meiner Frau, die den Geruch verabscheut, auch meine Lieblingsspeise wurden.

Alles wächst, gedeiht, blüht, trägt Früchte das ganze Jahr hindurch, fast ohne Pflege. Die Menschen hier haben keine Not zu leiden. Sie sind alle Reisbauern und ihre Arbeit gilt den Feldern, dem Anbau des Reiskorns in Saatbeeten, dem Aussetzen der jungen Pflanzen auf die wasserüberschwemmten Felder, der Ernte, und nicht zuletzt der Zucht der Wasserbüffel und dem Fang wilder Elefanten als Arbeitstiere. Während aber in den großen Reisfeldebenen des jahreszeitlich geregelten Monsunklimas die künstliche Bewässerung der Felder viel Arbeitskraft erfordert und das Gedeihen der Ernte von der Menge des alljährlich aus den Flußbetten austretenden Überschwemmungswassers abhängt, sind die Reisbauern hier inmitten der tropischen Regenwälder dieser Sorgen enthoben. Es regnet hier im Westen das ganze Jahr hindurch, und der Himmel sorgt dafür, daß der Reis ohne jedes Zutun der Menschen die zu seinem Wachstum nötigen Wassermengen erhält. Die Gegend von Kapa weist die gewaltige Niederschlagsmenge von über vier Meter im Jahre auf! Nur selten kommt es vor, daß diese Wassermengen den Menschen zum Verhängnis werden. Wenn während der starken sommerlichen Regen viele Tage und Nächte hindurch ununterbrochen schwere Wolkenbrüche über den nahen Gebirgen niedergehen, dann können die von den Bergen herabströmenden ungeheuren Fluten die ganze Ebene überschwemmen und alles niederreißen, was Menschenhände errichtet haben. Doch die Bauern von Kapa sind Fatalisten, und kein drohendes Unheil kann sie daran hindern, sich ihres Lebens zu freuen, das zwar nicht reich an äußeren Glücksmöglichkeiten ist, in dem es aber keinen Existenzkampf, keinen Neid, kein Elend gibt. Die angeborene Anspruchslosigkeit des Volkes, die hier noch nicht wie in anderen Teilen Siams, wo der von Jahr zu Jahr »moderner« werdende Staat mit immer wachsenden Forderungen, Rechten und Pflichten an das Individuum herantritt, künstlich erhöht wurde, gibt den Menschen die beste Gewähr, das Glück des bloßen Daseins zu empfinden. Auch die buddhistische Religion, deren Hauptgebot es ist, Menschen und Tieren nichts zuleide zu tun, die die Unwichtigkeit der kurzen Lebensfrist des einzelnen lehrt, der erst nach zahlreichen Wiedergeburten in das Nirwana eingeht, übt auf die Menschen der abgelegenen Dörfer noch einen ungestörten Einfluß aus. Noch schützt der Urwald die Reisbauern von Kapa vor der Unrast der Welt. Noch träumen sie sorglos in den Tag hinein und legen sich unbekümmert zur Ruhe, wenn sich die Dämmerung wie eine sanfte Hand über ihr Dschungeldorf breitet.

Da ertönen mitten in einer dieser sternenklaren Tropennächte, fernab vom Getöse der Welt, die kreischenden Laute eines Grammophons. Eine Frauenstimme preßt hohe Töne hervor, die in unseren Ohren jeden Wohlklang entbehren. Wir können es kaum glauben – trotz Fehlens des Dreivierteltaktes, trotz der verzerrten Melodie erkennen wir den Donauwalzer. Der einzige Händler des Dorfes, ein Chinese, läßt uns zu Ehren auf seinem Klapperkasten, »made in Japan«, das Wienerlied erklingen!

Wir bewohnen ein kleines, auf hohen Pfählen ruhendes Häuschen aus Bambus, dessen weitüberhängendes Blätterdach über einer großen Veranda ruht. Hinter dem alten Tamarindenbaum, der den Platz vor unserer Hütte beschattet, schlängelt sich glitzernd der Klong Pa durch sein schmales, von grünen Ufern eingeschlossenes Bett. Hier haben wir eine ruhige Arbeitsstätte und sichten unser Material. Hier freunden wir uns mit den zutraulichen Bewohnern des Dorfes an und lernen die Mentalität dieses Volkes kennen. Unser Häuschen ist die Zuflucht aller Kinder. Wir haben die beste Gelegenheit, unsere Untersuchungen durchzuführen Zur Untersuchung der geistigen Entwicklung der Kinder wendeten wir die Bühlerschen Entwicklungstests und die im Psychologischen Institut in Wien ausgearbeiteten Fragebögen an. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, unsere Arbeitsmethode im einzelnen zu erläutern, es sei hier nur erwähnt, daß einige Tests, vor allem aber das Versuchsmaterial umgearbeitet, das heißt der Vorstellungswelt der Eingeborenen angepaßt werden mußte. Trotzdem war es nötig, die Kinder erst längere Zeit mit dem Material vertraut zu machen., und meine Frau ist ganz in ihrem Element, wenn sie gleich einem Dompteur die lebhafte Schar in ihrem Banne hält …

Einige Wochen vergehen – da löst sich eines Nachts in aller Stille ein kleines Segelboot von den schlammigen Ufern des Klong Po und trägt uns wieder nordwärts. Eine kleine Lampe am Bug des Bootes erhellt das Dunkel der Nacht. Nur das Plätschern der Ruder unterbricht die Stille der Bootsfahrt, auf der Friede und Beschaulichkeit unsere Begleiter sind.

Zwei Tage gleiten wir im stillen Halbdunkel über die enge Wasserstraße hin, an deren beiden Ufern aufrecht wie Soldaten die Luftwurzeln der Mangroven stehen. Mangroven, nichts als Mangroven, die Schwärme von Moskitos bergen, erheben sich aus dem Schlick. Von sicherer Höhe äugt eine Affenmutter, an die sich ihr Junges klammert, ohne Scheu und Mißtrauen unserem einsamen Gefährte nach …

Das Licht schmerzt die Augen, als wir plötzlich einer glitzernden Sandbank entlang ins offene Meer hinausfahren. Einzelne Kasuarinen ragen zum blauen Himmel empor. Weiße Schaumkämme rollen uns voran. Die Segel werden gehißt, und schon geht es mit Achterwind pfeilschnell über das dunkelblaue Meer dahin.

Immer näher treten die Küstengebirge an das Meer heran. Unerträglich heiß brütet die Mittagshitze über dem Boot. Bald funkelt ein heller Strich in der Ferne – es ist der Leuchtturm von Renong.

Einige Tage Aufenthalt, Pläne schmieden, Umpacken unserer Habe, Mieten eines neuen Bootes – und schon sind wir wieder unterwegs. Wir überqueren den Isthmus von Kra und erreichen die Ostküste der Halbinsel Siam.

Wie hat sich plötzlich die Landschaft verändert! Erst hörte der Regen auf, dann ging es noch an unter Wasser stehenden Reisfeldern vorbei, bis schließlich die Wasserflächen versiegten und die Erde von tiefen Trockenrissen durchfurcht vor uns lag. Das saftige Grün der regensatten Natur hat sich in dürres Laub verwandelt, die grünen Felder in sonnenverbrannte Steppen. Während sich über der Westküste schwere Regenwolken entladen, herrscht im Osten die heiße Jahreszeit. Der plötzliche Wechsel des Klimas hat seine Ursache in der windgeschützten Lage der Ostküste der schmalen Halbinsel. Der Südwestmonsun hat jenseits der Gebirge an der Westküste alle Feuchtigkeit abgegeben und weht hier nun als trockener Wind über die Ebene dem Meere zu.

Trockene heiße Luft, kein Schimmel, keine nassen Kleider, und kühle Abende, das sind Annehmlichkeiten, die wir nun zu schätzen wissen! Unabhängig von der Gunst des Wettergottes können wir es wagen, in die waldigen Gebirge einzudringen, in denen wir die Semang, die negritischen Urwaldzwerge Malayas, aufsuchen wollen.