|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

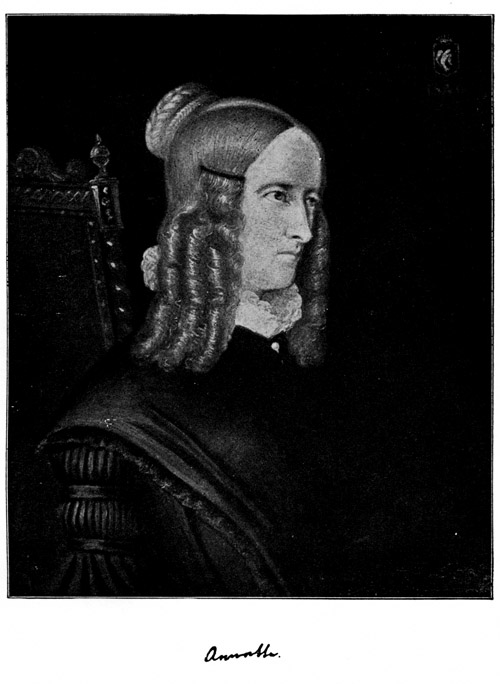

Westphalen, starrsinnig und orthodox, weite Haidestrecken und einsame Moore, eine Verhaltenheit des Daseins, die Bagatellen zu Erlebnissen werden läßt, in der Natur wie im Leben: das ist der Hintergrund, auf dem das Bild der größten Dichterin Deutschlands, der Annette von Droste-Hülshoff steht. Kränklich von Kindheit an, ihr ganzes Leben durch nervöse Schmerzen aller Art und Neigung zur Fettleibigkeit geplagt, wie sie alten Mädchen selten erspart bleiben, ist ihr Dasein ein stetes Dienen und Bereiten für andere gewesen. Sie hat sich die Zeit für ihre Dichtungen zuweilen stehlen müssen, sie jedenfalls erst hinter ihre andern Tagespflichten gesetzt. In Perioden der Muße und Gesundheit ist sie geradezu erstaunlich produktiv gewesen. Sie ist nie weit hinaus gekommen, immer unter Verwandten geblieben; der große umfassende Blick für das Weltbild ist ihr nicht aufgegangen. Eine starke religiöse Unterströmung ihres innersten Wesens mag da wohl auch hindernd gewesen sein. So wirkt ihre Philosophie etwas binsenmäßig, ist ihr Stoffgebiet beschränkt. Aber innerhalb dieses Gebietes ist sie Meisterin geworden. Das enge dumpfe bäuerliche Dasein, der bescheidene Opfermut der Landgeistlichkeit, die alten bodenständigen Edelingsfamilien, starr und aufrecht und kompromißunfähig wie ihre Buchenwälder; dann die mannigfach verschlungenen Pfade sagenreicher Romantik und abergläubisch-frommer Spukgeschichten: die blaue Blume und das Hausgerät, das ist die Welt, die unter den Fingern der Einsamen erstand und tönend weiter lebte, nachdem sie selbst gestorben war.

Annette ist nicht nur eine fruchtbare Schriftstellerin, sondern auch eine ausgiebige Briefschreiberin gewesen. Ihre winzige Schrift gestattete ihr das damals noch recht teure Porto tüchtig auszunutzen; ihre Weltabgeschiedenheit lehrte sie das Plaudern mit der Feder, eine Technik, die heute völlig aus dem Briefstil geschwunden ist, denn hätte selbst der Absender Zeit zum Schreiben: dem Empfänger würde sicher die Zeit zum Lesen mangeln. Unter den vielen Korrespondenten aller Art sind es besonders zwei Männer gewesen, mit denen eine lebenslange Freundschaft sie verband, die aber zu gegebenen Zeiten ihres Lebens ihr mehr bedeutet haben, als sie selbst zugeben will oder die Beiden geahnt haben. Dem Briefwechsel mit diesen Beiden sind die Briefe entnommen, die ich ausgewählt habe, um den Menschen Annette – denn die Dichterin hat ja längst ihre Würdigung gefunden – zu zeigen, gutherzig und ein wenig eifersüchtig, voller Aufschwung und wieder bald ermattet, bescheiden und doch ihres Dichterwertes bewußt, leidenschaftlich und doch durch die Bienséancen schon vor sich selbst gehemmt. Ein Vogel Fliegehoch mit einem Faden am Füßchen.

Unter damaligen Verhältnissen war für Annette – deren Mutter nach dem Tode des Vaters die Besitzung Hülshoff dem ältesten Sohne überlassen und nach dem noch einsamer gelegenen Rüschhaus übergesiedelt war – Münster das einzige bequem zu erreichende Geisteszentrum. Es scheint sich dort eine ganze Reihe von geistig regsamen Menschen zusammengefunden zu haben. Unter ihnen nahm die Familie Schlüter eine erste Stellung ein. Der Vater war Jurist, der Sohn, Christoph Bernhard, Professor an der Münsterischen Akademie; er und seine Schwester Therese traten schon früh in intime Freundschaftsbeziehungen zu Annette von Droste. Professor Schlüter hatte das Unglück, in seinem dreißigsten Jahr zu erblinden. Seiner Geistesfrische und der behaglichen Güte seines Wesens tat dieser Schicksalsschlag keinen Abbruch. Er blieb lehrend, helfend, stützend auf seinem Posten, seinen Freunden ein wahrer Hort. Mit ihm führte Annette einen anregungsreichen Briefwechsel. Er war ihr literarischer Beichtiger, ihr Mittler mit der großen Welt da draußen – was uns heute fast drollig berührt, wo wir Münster als malerische Kleinstadt bewerten –, der Blinde lehrte sie so manches sehen. Aus seinen Briefen geht hervor, daß er so etwas wie das berühmte in Paris verwahrte »Ur-Metermaß« in seiner Seele gehabt haben muß, an dem sich der wahre wie der relative Wert aller Dinge sofort feststellen ließ. Wenn man Annettens Briefe an Schlüter liest, ohne näheres zu wissen, so hat man die Empfindung, daß es sich um die Korrespondenz mit einem an Jahren bedeutend älteren Manne handelt, etwa wie Sprickmann, mit dem die Dichterin ja auch jahrelang viel korrespondiert hat. Sein Unglück mag ihn wohl vor der Zeit gereift haben. Übrigens findet man fast nie eine Andeutung darüber; seine Freunde scheinen die furchtbare Tatsache absichtlich ignoriert zu haben, wobei ihnen seine große Selbständigkeit sehr zu Hilfe kam. Er starb erst 1884 im achtzigsten Lebensjahre. Hermann Hüffer gibt in seiner vortrefflichen Monographie über Annette von Droste-Hülshoff das Jahr 1801 als Geburtsjahr an; somit wäre er 83 Jahre geworden; die erste flüchtige Bekanntschaft erfolgte 1829; die eigentliche Freundschaft aber datiert von 1834 an. Annette, die am 10. Januar 1797 geboren wurde, war also vier Jahr älter als er. Trotzdem blieb er ihr geistiger Führer und hat als christlicher Philosoph von sehr festen, klaren Überzeugungen so manche ihrer religiösen Zweifel gelichtet, mit denen sie sich seit ihrer Jugend allein nicht abzufinden verstanden hatte.

Auch der zweite Mann, aus dessen Korrespondenz ich hier auszugsweise einige Briefe der Annette bringe, war jünger als sie. Viel jünger sogar und dennoch nicht jung genug, um der alternden Dichterin den schmerzlichen Dornenweg von der begehrenden zur mütterlichen Liebe zu ersparen. Sie hat ihn zurückgelegt mit Tränen und blutenden Füßen, und er hat sie in der Resignation, die ihr von Geburt an zuerteilt war, ein Stückchen vorwärts gebracht. Erst seit der Briefwechsel mit Levin Schücking durch Theo Schücking veröffentlicht worden ist, kennen wir diesen Lebensausschnitt der Annette, den sie selbst ihren Angehörigen und der Welt so gut und herb zu verschleiern verstand. Förderte Professor Schlüter sie seelisch, so verdankt sie Schücking – der auch ein strenger Kritiker war – ihre weltlichen Verbindungen. Er vermittelte zwischen ihr und den Verlegern, er sorgte dafür, daß sie angemessene Honorare erhielt, daß ihr Talent, an den richtigen Platz gestellt, auch das richtige Echo fand. Levin Schücking wurde 1814 geboren; sein Vater war hannöverscher Richter, später Arenbergischer Amtmann. Seine Mutter, eine geborene Busch, war dichterisch reich begabt und eine intime Freundin der Annette, die ihr – ein sonderbares Spiel der Natur – auch äußerlich sehr glich. Levin kam zum erstenmal, ein halber Knabe noch, nach Rüschhaus. Er schildert in seinem »Lebensbild« den Besuch folgendermaßen: »Wir fanden die Frau vom Hause und ihre beiden Töchter daheim, in einem Wohnzimmer neben dem Salon versammelt; die jüngere von diesen, eine kleine, zart und leidend aussehende Dame, empfing mich sehr freundlich, ein wenig mit der gemessenen Zurückhaltung, welche ihr stets die Gegenwart der Ihren auferlegte, fragte viel nach meiner Mutter und zeigte mir ihre Schätze, in Glasschränken aufbewahrte, kleine Naturaliensammlungen und ein paar runde Bleischeiben mit getriebenen Figuren, welche die Schmiede Vulkans darstellten, die Benvenuto Cellini gemacht haben sollte. Sie machte einen eigentümlichen Eindruck, das zarte, ätherische, äußerst schlicht in den einfachsten hellen Musselinstoff gekleidete Fräulein, mit der vorgebeugten Haltung und den großen wundersamen Augen. Sie war nicht schön und besaß doch so viele Züge, die sonst Schönheit geben, z. B. die mit anmutiger Feinheit gezeichnete Nase und den reizendsten Mund, den ich je gesehen habe. Aber die Stirn war zu mächtig, das Auge zur Häßlichkeit groß ... Im November 1831 hatte ich den Schmerz, meine gute Mutter zu verlieren ... Annette v. Droste sandte mir jedoch eine dringende Aufforderung, zu ihr herauszukommen, der ich mich nicht entziehen konnte. Ich ging zu ihr, um bei ihr die Ausdrücke einer tiefgerührten Teilnahme zu finden. Sie selbst fühlte sich eigentümlich durch die Tatsache erschüttert, daß sie, eben im Begriff, meiner Mutter zu schreiben, sich eine Zeitung als Unterlage dabei genommen und, ihre Gedanken zum Schreiben ordnend, absichtslos auf die Unterlage blickend, darin zu ihrem Schrecken die Todesanzeige meiner Mutter gelesen. – Sie sagte mir später oft, daß ich ihr von diesem Augenblick an wie ein Vermächtnis meiner Mutter gewesen.«

Ihre Jung-Mutterrolle, die von Schücking – ob mit Absicht oder ahnungslos – stets ganz wahrhaftig genommen wurde, sollte ihr später das arme, liebebedürftige Herz wunddrücken. Ihr Vater war tot, ihre Mutter eine etwas abweisende, leicht herrische Dame. Ihre Schwester, an den gelehrten Freiherrn Joseph von Laßberg nach Meersburg am Bodensee – das hieß damals »weit weg« – verheiratet. So klammerte sie sich denn an den begabten Jüngling, an ihr »Pferdchen«, ihr »liebes Kind«. Levin erwidert die Liebe mit herzlicher, ritterlicher und auch praktisch werktätiger Freundschaft. Die beiden verbringen einen köstlichen Winter auf der Meersburg, wo Levin in der Laßbergschen Bibliothek beschäftigt wird. Mit der Trennung beginnt für Annette das Leid des Entgleitens, des Verzichtens. Die Briefe aus dieser Zeit und aus der folgenden, als der junge Schücking ein Mädchen, Luise von Gall, lieben lernt und heiratet – was er seiner »mütterlichen« Freundin natürlich in ohne Milderung seliger Stimmung schreibt – sind wahre Dokumente einer ringenden, schluchzenden Frauenseele, die ihr ganzes Glück im Geben sucht und schon übervolle Hände findet.

Nach und nach werden die Briefe ruhiger, weniger krampfhaft herzlich; Levins ältester Sohn wird ihr Patchen. Sie rückt resigniert in die zweite Reihe. Die Briefe drehen sich mehr und mehr um literarische Angelegenheiten. Die Gefühle flauen ab. –

Annette ist nach vielen Leiden 1848 auf der Meersburg still verschieden. Die Meersburg und besonders die Räume, die sie bewohnt hat, sind noch bis vor kurzem ziemlich unverändert erhalten gewesen. Sie, die die heimische Erde so heiß geliebt hat, liegt nicht in ihr begraben. Aber zwei Denkmäler hat ihr die Nachwelt gesetzt: das eine auf der Meersburg, das zweite zu Münster. Das schönste hat sie sich selbst geschaffen durch die Unvergänglichkeit ihrer Dichtungen. Schon in ihrem Erstlingswerke, den 1837 erschienenen »Dichtungen«, erregte ihre realistische Energie und ihr prachtvolles Schilderungstalent Aufsehen; in voller Reife zeigte sich aber ihre Begabung erst in den »Gedichten« (1844), denen schon zwei Jahre früher die im Gottaschen Morgenblatt veröffentlichte Erzählung »Die Judenbuche« vorangegangen war: ein Meisterstück der Erzählungskunst, ein Werk von packender Vollendung.

An Schlüter.

Rüschhaus, 2. Jan. 1835.

Tausend Dank, lieber Freund, für die Mittheilung dieses Werkes. Ancillon, Zur Ausgleichung der Extreme. Ich fühle, daß Sie es indessen sehr mögen entbehrt haben; es hat mir sehr viel nützliches Kopfbrechen verursacht, soviel, daß ich mal sehr geneigt war, während des allmäligen Durchlesens über jeden Abschnitt meine Gedanken niederschreiben und Ihnen zu senden ... Auch den Verfasser gewinnt man lieb, was mir nicht so ganz Nebensache bei einer Schrift ist; man muß ihn liebgewinnen um seiner religiösen Gefühlsreinheit willen und des milden Zweckes, dem jetzt herrschenden Übel der denkenden Klasse, den Extremen der Überspannung und der Erschlaffung mit ihren Begleitern oder Folgen, der Zerrissenheit und zunehmenden Gemeinheit, die sich nur zu sehr bewähren, vorzubeugen, oder wo dieses zu spät ist, als Arzt einzuschreiten. Ersteres möchte ihm eher gelingen als das Letzte; denn wer sich einmal in's Übel hineingedacht hat, denkt sich nicht so leicht wieder hinaus, um so mehr, wenn geraume Zeit die Tendenz schon in's Gemüth oder gar den nervenschwach oder schwerblütig gewordenen Körper übertragen hat, was zumeist dann der Fall ist. Wer jahrelang aus Grundsatz phlegmatisch war, versinkt am Ende im Fette, und bekommt ein Blut wie Schlamm, ebenso im entgegengesetzten Falle; man sieht das alle Tage ... Auch den »Walther« Ein erzählendes Gedicht der Droste. werde ich mitbringen; erschrecken Sie nicht! es sind nur einzelne Stellen, etwa in jedem Gesang drei oder vier Strophen, die ich Sie nochmals anzuhören bitten möchte. Es kommt mir fremd an, zu sagen, daß eine meiner Arbeiten von einem meiner Freunde zu scharf beurteilt ist; denn Freundesurteil ist sonst nur allzu milde und hat manches gute Talent verdorben. Doch wir waren damals noch nicht bekannt mit einander, und ich wünsche, Sie könnten sich, sobald ich das Heft zur Hand nehme, denken, es sei von einem Andern. Das Gedicht ist im Ganzen sehr mißglückt, im Einzelnen aber nicht immer. Ich arbeite jetzt nichts, gar nichts, so gerne ich dran möchte; die Tage sind zu kurz und die wenigen Stunden zu besetzt; wenn ich des Morgens mich gekleidet, gefrühstückt und die Messe gehört habe, bleibt mir bis Mittag kaum Zeit genug zum Unterricht meiner kleinen Cousine; da wird Geschichte, Französisch und viel Musik getrieben, bis wir beide ganz verduselt zu Tisch gehen. Nachmittags erst ein wenig spaziert, dann eine Stunde Klavier, eine Stunde nämlich Gesang, wieder Unterricht und dann ist's Abend, wo ich mein Zimmer verlasse und bei meiner Mutter bleibe. Das wäre nun wohl ein gutes löbliches Tagwerk, wenn ich es aus gutem Herzen vollbrächte, dem ist aber leider nicht so. Jede Arbeit, die ich nicht nach eigner Lust und zu eigener Ausbildung unternehme, wird mit ebensovieler Freundlichkeit und Anmuth verrichtet, wie ein Ackerpferd den Pflug zieht. Wenn's anders wäre, wär's besser, aber es wird nicht anders, wenn ich mich auch bei beiden Ohren nähme. Zudem sehe ich keinen Nutzen bei all' der Plage: meine Elevin ist ein gutartiges, fleißiges und auch nicht talentloses Kind und plagt sich ab, wie ein Hündchen im Schiebkarren, ganz ohne Lust und Liebe zum Dinge, nur aus Gehorsam, weil die Eltern gesagt haben: »Du mußt was lernen«; aber es war ihnen nicht bedacht, nur eine gebräuchliche Redeformel. Ich weiß, daß diese Eltern nicht gern sehen würden, wenn sie dergleichen Beschäftigungen späterhin fortsetzte; sie haben wenig Sinn dafür und eine große Haushaltung, die den Töchtern alle Hände voll giebt. Ich habe nichts gegen diese Ansicht unter diesen Umständen, nur gereut mich meine Zeit und die fruchtlose Plage des armen Kindes! ...

* * *

Rüschhaus, 28. März 1835.

... Also vorerst schicke ich Ihnen einige Veilchen in dem guten Glauben, es seien die allerfrühsten, schmählich würde es mich ärgern, wenn die liebe Gassenjugend mir schon zuvorgekommen wäre. Dann erhalten Sie Ihr Eigenthum zurück, Tieck, den phantasiereichsten aller Märchenerzähler, ja den eigentlichen Phantasus mit Fleisch und Blut. Mama las das Buch und nannte es eine angenehme leichte Lectüre; ich meinerseits habe es so träumerisch tief gefunden, selbst abgesehen von der mitunter hervorstechenden Allegorie, worüber ich absichtlich wegging, daß ich fürchtete darüber in den Zustand des guten Ritter Simon In Tiecks Blaubart. zu verfallen. Tiecks Nervensystem muß gewiß, wo nicht schwach, doch äußerst reizbar sein, weil er alle damit verbundenen Zustände von Halbwachen, Schwindel, seltsamen peinlichen fixen Ideen so genau darstellt, ja – als eigentliche Person des Dichters durch das ganze Werk gehen läßt, selbst wo es nicht hingehört; z. B. bei baumstarken Leuten, wie der Blaubart, wenn er vom Schwindel spricht. Glauben Sie mir, das Buch und im minderen Grade alles von Tieck ist höchst aufregend für diejenigen, welche es eigentlich ganz allein verstehen können, und bringt alle alten besiegten Flirren in Aufruhr. Auch Ihr Buch »Über die Schönheit« Von Adam Müller. kommt zurück. Ich habe es mit vielem Vergnügen gelesen; es scheint mir voll origineller Gedanken, artiger Vergleiche, von einem klaren, angenehmen, nur zu tändelnden Stile; aber, lieber Freund, das Wahre ist seltsam mit Sophismen, das Ernste und Weise mit dem Thörichten gemischt in diesen Blättern – – – wenn er nicht an jeder Hand wenigstens drei Ringe trägt, so soll man nicht Fideldümmchen heißen. Er ruft die Damen zu Zeugen, ob man es ihm anmerke, daß er die schönen Künste nur so nebenbei getrieben und spricht so gern davon, daß er eigentlich Staatsmann gewesen, ehe man ihn ammoviert ... Mir wird von alledem so dumm, als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum; nicht das dann die Idee schwer zu fassen, oder unklar klargestellt worden wär, im Gegentheil, jene schwirrenden, wirbelnden, durcheinanderwogenden Gedanken, vermöge deren ich kaum mehr weiß, ob ich nicht eins bin mit dem Rasen, auf dem ich sitze, oder dem Steine, der vor mir liegt, haben mich so in ihre Bewegung hineingezogen, daß ich zu wirbeln glaube wie ein Kreisel oder die Welten, was am Ende auch dasselbe sein mag. In der That, man kann sich da hineinphilosophieren, der schlechteste geschaffene Gegenstand ist der Wunder so voll, daß von ihm bis zum denkbar höchsten der Schritt nur leicht ist, aber von unten herauf bis zu ihm zu gelangen, dafür haben wir keinen Gedanken; – er ist fürs Ideenreich der kleine Punkt außer der Welt, den Archimedes verlangte, um das ganze Weltsystem zu beherrschen. Der Kampf zwischen der individuellen und geselligen Schönheit scheint mir übrigens nicht so gefährlich und des Schlichtens bedürftig als Herr Müller zu glauben scheint; ich wenigstens erinnere mich keiner Zeit, wo das Charakteristische und Originelle nicht seinen ehrenvollen Platz neben dem Idealen behauptet hätte ... Haben Sie je einen Menschen gesehen, der z. B. durch Ausbildung seinem früheren Geschmacke wahrhaft entsagt hat? Glauben Sie das ja nicht, aber wie mancher schämt sich dessen heimlich, und mancher täuscht sich auch selbst. Wer als Kind entzückt gewesen über den Scharlachrock eines Bedienten, steht jetzt mit lachenden Augen im Garten vor einer Lobelia Cardinalis, wo er endlich, endlich doch einmal frei athmen, sich und Andern sagen darf, wie schön, wie alles überstrahlend er den Scharlach findet. So liest mancher den Homer und Kotzebue'sche Gesellschafter, oder er sammelt Antiken und predigt die reinen Formen, während er im Leben durch die Wahl der Gegenstände seiner Neigung eine ganz abweichende Geschmacksrichtung darlegt. Ja, das freie Gefallen ist eine theure Naturgabe, fast so theuer, als der freie Wille, ihm noch verwandt und noch unzerstörbarer ...

* * *

Hülshoff, Sonntag, d. 13. Dec. 1838.

... Mir geht es nicht zum besten, ich leide wieder an Gesichtsschmerzen was mich auch sehr hindert, so daß ich höchstens eine halbe Seite in einem Flusse schreiben darf, und dann wieder meinen hartnäckigen Feind durch Auf- und Abgehn zu beschwichtigen suchen muß; daß unter diesen Umständen an keine ordentliche Arbeit zu denken ist, begreifen Sie; doch arbeite ich wenigstens in Gedanken, sinne mir allerlei aus zum nächsten Gebrauch und ordne es. Die vielfachen Bitten ... haben mich bestimmt, den Zustand unseres Vaterlandes wie ich ihn noch in frühester Jugend gekannt, und die Sitten und Eigenthümlichkeiten seiner Bewohner zum Stoff meiner nächsten Arbeit zu wählen, ich gestehe, daß ich mich aus freien Stücken nicht dahin entschlossen hätte, denn für erst ist es immer schwer, Leuten vom Fache zu genügen und in dieser Sache ist jeder Münsterländer Mann vom Fache. Ich erinnere mich, daß einst ein sehr natürlich geschriebenes Buch in einer Gesellschaft vorgelesen wurde, die einen Soldaten, einen Forstmann, einen Gelehrten und einen Diplomaten in sich schloß, jeder war entzückt über alles, mit Ausnahme der Stellen, die jedes Fach betrafen. Der Soldat fand Schnitzer in den Schlachtscenen, der Forstmann in den Jagdabenteuern, der Gelehrte in den philosophischen Tiraden, und der Hofmann in dem Auftreten und Benehmen der gekrönten Häupter; wie soll es mir nun gehen, der jeder Gassenbube im Lande die geringsten Verstöße nachweisen kann? Mein Trost ist, daß ich selbst hier aufgewachsen und somit so sehr Herrin meines Stoffes bin wie keines andern. Schlimmer ist es, daß die Leute hier zu Lande es noch gar nicht gewohnt sind, sich abkonterfeien zu lassen und den gelindesten Schatten als persönliche Beleidigung aufnehmen werden. In Paris und London ist es ein Anderes, da haben sich die Leute einen breiten Buckel zugelegt und die Schriftsteller sind so frech, daß eine Tracht Prügel ihnen mitunter wahrhaft heilsam wäre ... Ich weiß am besten, daß ich meinen Landsleuten weit weniger Unrecht thun als viel eher durch zu große Vorliebe und Idealisiren mancher an sich unbedeutenden Eigenschaft mich lächerlich machen werde, und dennoch fürchte ich gänzlich in Verruf zu kommen, denn Alles kann ich ihnen und meiner eigenen Liebe nicht aufopfern, nicht Wahrheit, Natur, und die zur Vollendung eines Gemäldes so nöthigen kleinen Schatten ... Ueber die Form bin ich noch unschlüssig und möchte Ihre Meinung hören, was meinen Sie? Soll ich jene des Bracebridge hall von Washington Irving wählen? Eine Reihenfolge von kleinen Begebenheiten und eignen Meditationen, die durch einen losen, leichten Faden, etwa einen Sommeraufenthalt auf dem Lande verbunden sind? Diese Form ist sehr ansprechend und giebt dem Schreibenden große Freiheit, bald erzählend, bald rein beobachtend und denkend aufzutreten ... Oder soll ich eine Reihe kleiner in sich geschlossener Erzählungen schreiben, die keinen anderen Zusammenhang haben, als daß sie alle in Westfalen spielen und darauf berechnet sind, Sitten, Charakter, Volksglauben und jetzt verloren gegangene Zustände desselben zu schildern? Dies ist schwieriger, bedarf weit reicherer Erfindung und schließt alle Meditationen und Selbstbeobachtungen fast gänzlich aus, dagegen ist es weniger verbraucht, läßt höchst poetische und seltsame Stoffe zu, die jener andern Form des täglichen Lebens unzugänglich sind und hat den großen Vortheil, in keinem Falle zu beleidigen, da lauter bestimmte Individuen auftreten, noch obendrein zumeist aus dem Bauernstande, als dem mir am genauesten bekannten und auch noch eigentümlichsten ... Ich habe eine neue Bekanntschaft gemacht, die sich jetzt ganz gut anläßt, ein Maler, Namens Sp., Sprick. der mich auch so eben gemalt hat und zwar schöner als ich mein Lebtag gewesen, – ob mich dies nun besticht? – kurz, er scheint mir eine sanfte gemüthliche Natur zu sein, hat saure blutarme Tage erlebt und ist eben dran, auf den grünen Zweig zu kommen, hat eine Frau und fünf Kinder, die er grenzenlos liebt und sich auf rührende Weise mit seinen sehr schwachen Augen für sie abarbeitet. Seine Gedanken sind immer bei ihnen und von keinem anderen Dinge spricht er so gern; dies hat mich sehr für ihn gestimmt, wie auch, daß er ein paar arme und von Andern zurückgewiesene Knaben von Talent umsonst unterweist; da kann man wohl sagen, »wenn ein Armer dem andern was gibt, dann lachen die Engel im Himmel«; mich dünkt, ein so guter Zug kann nicht allein stehen ...

An Schlüter.

Apenburg, 22. Aug. 1839.

... Ich lese auch zuweilen oder durchblättere vielmehr, und was?, die alten Romane von Walter Scott – freilich ist's verlorene Zeit, aber sie haben für mich einen individuellen Reiz; fünfzehn Jahre find es nun hin, als diese Bücher, 2 Winter nacheinander, in unserem nun so gesprengtem Familienkreise, täglich abends vorgelesen wurden, und seitdem habe ich sie nicht wieder angesehen; wieviel wurde darüber nicht gesprochen, disputirt? Jeder hatte seine Lieblinge, Hunde und Vögel wurden nach den Helden genannt. Ich begreife nun sehr wohl, wie manche mit so scheinbar schlechtem Geschmacke, an den Schriftstellern ihrer Jugend hängen können, die ihnen Unwiederbringliches in der Erinnerung wiedergeben. Es liegt etwas sehr Herbes im Vergehen, in der Unmöglichkeit, Vergangenes auch nur für Augenblicke wieder ganz herzustellen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind meinen seligen Vater fragte, ob er im Himmel auch seinen Leberflecken auf der Hand haben würde? er antwortete, dort werden wir glänzend von allen Flecken rein, und wenn er seinen Körper wieder annähme, werde er sein, wie mit 23 Jahren. Ich wollte mich damals wohl todtweinen, daß ich statt meines lieben Vaters einen ganz fremden jungen Menschen finden sollte; das ist albern, und doch ein sehr natürliches Gefühl ... Mein allertheuerster Freund, ich denke ja soviel an Sie, was mir Gutes zukommt, ein hübsches Buch, ein schönes Lied, alles freut mich nur halb, weil ich es Ihnen nicht mitteilen kann, was meinen Sie, Schlüter, sollte ein so klares Freundschaftsverhältnis wohl getrübt werden können, ich meine durchaus nicht – schlechte Streiche wird ja keiner von uns machen, und Schwächen und Mißverständnisse können uns nichts mehr thun; ich denke, wir haben auf einen guten Grund gebaut, dem einzigen, der nie einsinken kann. Ich stelle mir oft so lebhaft vor, wie ich die Treppe heraufkomme und Sie mich schon am Schritte kennen, Sie sitzen am Tische, Thereschen Ihnen gegenüber mit dem Strickzeuge, Mütterchen kommt durch die Alkoventhüre, und Ihr freut Euch alle miteinander, ebenso gut, wie ich; sogar der Vater zeigt sich in der Saalthür, wenn er meine Stimme hört und ruft, ei, siehe da, Fräulein, Willkommen! ... Man treibt mich zum Schließen, unter dem Fenster steht mein Onkel Fritz, ruft wie ein Nachtwächter und hält einen Hammer hoch über sich; das bedeutet, ich soll in die Luft und Versteinerungen losklopfen; denn Gehen soll nicht genug sein, wie der Doctor sagt, sondern körperliche Anstrengung im Freien. Wie verkehrt und eigensinnig doch Sie menschliche Natur ist! Ich habe dies Steinklopfen mit Passion betrieben, so lange es eigentlich Niemand recht war. Heimlich fortgestohlen habe ich mich, um in dem Steinbruche zu picken. Essen und Trinken habe ich darüber vergessen und nun muß man mich treiben, wie den Esel zur Mühle. Kein wahreres Sprichwort, als »des Menschen Wille ist sein Himmelreich«, aber auch fast kein Schlimmeres; in der Theorie lautet es noch ganz nobel und freisinnig, in praxi aber ist es aller Thorheit und Inconsequenz Ursprung. Ad vocem theorie, so halte ich hier auch sehr weise Reden und hoffe damit bei der That herzukommen; wären andere nicht klug an meiner Statt, ich setzte mich erst recht fest nieder, seit die Bewegung decretiert ist. Mich dünkt, ich begreife jetzt recht gut, wie ein Mann seiner Frau müde wird, da sogar meine Siebe zum Steinbruch den Zwang nicht hat überleben können.

An Herrn I.

Apenburg 26. August 1839.

Onkel Fritz führt nur eine kleine Junggesellenwirtschaft. Das Haus ist angenehm angefüllt mit alterthümlichen Gegenständen, wunderschönen geschnitzten Schränken und Möbeln, alten Kunstuhren, Familienbildern und so still, daß man den ganzen Tag die Heimchen zirpen hört. Ungefähr zweihundert Schritt vom Hause (nach der stillen Seite) ein sehr hoher und breiter Laubengang, in der Mitte abgebrochen, wo eine herrliche alte Linde steht, mit steinernem Tisch und Bänken drum her. Dies ist der Ort, wo ich meinen guten Onkel zuweilen betrüge und ganz ruhig schreibe, während er mich durch Feld und Wald rennend glaubt, um mir die überflüssige Körpermasse abzulaufen. Da höre in der Welt Gottes nichts als die Schafglocken in der Ferne und das Gesumme der Insekten, und sehe nichts als das grüne Laub, den Sonnenstrahl durch die Zweige, und die Fliegen auf meinem Tische spazieren. Am liebsten ist es mir in der Dämmerung, wenn das Gewölbe lebendig wird, und die Blätter anfangen zu discurrieren ... Zwischen meinen geistlichen Liedern ist mir eines, ohne meinen Willen, ganz demagogisch geworden. Der Onkel nennt es einen geistlichen Marsch; der Evangelientext war Schuld daran. Da sehen Sie, wie man noch jeden Augenblick die Bibel verkehrt auslegen kann ... Eine halbe Stunde von hier liegt Hellesen, ein sogenanntes Vorwerk von Apenburg, ... was ich oft zum Ziel meiner Spaziergänge mache, weil es gerade die rechte Entfernung hat, um eine Tour daran abzulaufen; so ein Vorwerk ist ein trauriges, und doch romantisches Ding. Mitten im endlosen Felde nichts als lange Scheuern und Stallungen und daran gebaut 2 kleine Kämmerchen, wo zwei Knechte jahraus –, jahrein, Winter und Sommer verbringen, ohne monatelang etwas anderes zu sehen, außer den Eseljungen und seine Tiere, die ihnen zweimal im Tage das hartgefrorene Essen bringen, das sie dann auf ihrem Öfchen aufwärmen ... Wie schläfrig und langweilig mögen sie über die Schneefläche ausschauen, nach ihrem Eliasraben! Da hätte einer Zeit, heilig oder gelehrt zu werden. Jetzt ist's ganz hübsch dort, das Feld voll Leben, auf der einen Seite brüllt das Vieh, auf der anderen Seite schwirren die Sensen, und eine halbgefüllte Scheuer giebt mir ein Ruheplatzchen auf Heubündeln und Garben, gerade wie ich es mag ...

* * *

Den 17. November 1839.

... Ein Schriftsteller um's liebe Brod ist nicht nur Sclave der öffentlichen Meinung, sondern sogar der Mode, die ihn nach Belieben rein macht, oder verhungern läßt; und wer nicht gelegentlich sein Bestes und am tiefsten Gefühltes, Überzeugung, Erkenntnis, Geschmack verleugnen kann, der mag nur sich hinlegen und sterben und der Lorbeer über seinem Grabe wird ihn nicht wieder lebendig machen ...

* * *

Sonntag 26. April 1840.

Ich höre Nichts von Ihnen, ich sehe Nichts von Ihnen und noch dazu jetzt, wo »es ist die Zeit nun, daß im Wald der Nachtigallen Lieder schallen«, folglich die Zeit, wo man am wenigsten der mindestens geistigen Nähe werther Personen entbehren kann; so muß ich wohl schreiben, nicht damit Sie etwas erfahren, trägster aller Freunde, sondern mir selbst zu liebe, da auf einen Brief doch in der Regel eine Antwort zu erfolgen pflegt ... Ich war gestern Abend bis zehn im Garten, Sie glauben nicht, wie mild es war, wie duftig, dabei so sternenklar wie im Winter; ich saß auf der Bank am Hause, ließ mir von den Nachtigallen vorsingen, von der Luft zuwehen und war ganz und gar Sybarithisch gestimmt. Warum ist man wohl so ungeneigt zu poetischen Arbeiten in so höchst poetischen Momenten? Ich denke wohl, weil der Genuß den regelrechten Gedanken nicht aufkommen läßt. Ich tue gar nichts; seit Beendigung des »geistlichen Jahrs«, also seit drei Monaten sind zwei Balladen das einzige, was ich geschrieben; doch liegt dieses wohl zum Theil daran, des seit zwanzig Jahren bis zum Ekel wiederholten Redens über Mißkennung des eigenen Talent's müde, mich zu etwas entschlossen habe, was mir im Grunde widersteht, nämlich einen Versuch im Komischen zu unternehmen. So dränge ich denn jeden Trieb zu anderem gewaltsam zurück, und scheue mich doch vor jener gleichsam bestellten Arbeit, wie das Kind vor der Ruthe; nicht daß ich meine, sie werde völlig mißlingen; es fehlt mir allerdings nicht an einer humoristischen Ader, aber sie ist meiner gewöhnlichen und natürlichen Stimmung nicht angemessen, sondern wird nur hervorgerufen durch den lustigen Halbrausch, der uns in zahlreicher Gesellschaft überfällt, wenn die ganze Atmosphäre von Witzfunken sprüht und Alles sich in Erzählung ähnlicher Stückchen überbietet. Bin ich allein, so fühle ich, wie dieses meiner eigentlichen Natur fremd ist und nur als reines Produkt der Beobachtung unter besonders aufregenden Umständen in mir aufsteigen kann. Zwar, wenn ich einmal im Zuge wäre, würde meine Gesellschaft auf dem Papier mir vielleicht die Gegenwart wirklicher und die bereits niedergeschriebenen Scherze mir die Anregung fremder ersetzen; aber eben zum Anfang kann ich nicht kommen, und fühle die größte Lust zum Gähnen, wenn ich nur daran denke. Zudem will mir noch der Stoff nicht recht kommen, einzelne Scenen, Situationen, lächerliche Charaktere im Überfluß, aber zur Erfindung der Intrigue des Stücks, die diesen bunten Kobolden festen Boden geben muß, fehlt mir bishin, ich weiß nicht, ob die Lust oder das Geschick ... Wieder auf das Lustspiel in spe zu kommen, so habe ich noch mancherlei Scrupel, vorerst kann ich, wie jeder Schriftsteller wenigstens sollte, nur schreiben, was ich, wenn auch unter anderen Verhältnissen und in anderen Formen gesehen habe. So werden meine Personen immer Westfalen bleiben und sich, trotz aller Vorsicht hier und dort individuelle Züge einschleichen, d. h. nicht gerade Geschehenes, aber Manches, wobei einem dieses oder jenes Individuum unwillkürlich auffällt. Daß ich dieses aufs Äußerste zu vermeiden suchen würde, brauche ich Sie, liebster Freund nicht zu versichern. Aber ich glaube, daß darin Niemand für sich stehen kann, da das wirklich Gehörte und Gesehene seinen Einfluß nothwendig geltend macht, gegen unseren Willen und in der That auch das Einzige ist, was zu solchen rein objektiven Arbeiten befähigt. Dann sind die Schwächen der gebildeten Stände selten ganz harmlos, sondern haben zumeist ein Zusatz von Verkehrtheit, der mich leicht Bitteres könnte sagen lassen, was doch ganz gegen meine Absicht ist, da ich nur den Humor und keineswegs der Satyrs zu opfern gedenke, obwohl das Letztere, wenn es aus den ächten Gründen, und mit dem ächten Ernste geschieht, wohl das Edlere ist, weil das Nützlichere; doch schließen mich sowohl mein Charakter, als meine persönliche Lage von dieser Art zu wirken aus. Soll ich mich nun den niederen Klassen zuwenden? Das Landvolk zum Stoffe wählen mit seinen duseligen Begriffen, seltsamen Ansichten, lächerlichen Schlußfolgen, und andrerseits praktischem Verstande, in manchen Dingen Schlauheit und nationalem Humor. Obwohl sich hierbei außer dem vergnügen des Lesens, nicht wohl ein anderer Zweck absehen ließ, so wäre dieser Stoff nicht nur der bei weitem reichere und frischere, sondern auch der sowohl meinem Talente als meinen Erfahrungen angemessenere, da ich zwischen Bauern aufgewachsen bin und selbst eine starke Bauernader in mir spüre, – auch ganz harmlos wäre dies, da sich niemand den Kopf zerbrechen wird, ob ich Klas oder Peter gemeint; nur meine ich, mit dem Dialekte schwinde das Salz aus der Speise; denn der Bauer paßt nicht seine Gedanken der Sprache an, sondern er hat gemodelt und modelt fortwährend die Sprache nach dem augenblicklichen Bedürfnisse und gerade das giebt ihm das unnachahmliche Naive, was in der Übertragung einem wie Schnee unter den Händen zerrinnt, was man mit Verdruß inne wird, so oft man versucht, einem Ausländer eine echt vaterländische Anekdote verständlich zu machen, wo einem der Kabliau allemal zum Stockfisch wird. Dennoch muß ich die Idee meines Onkels H., ein Lustspiel im vaterländischen Dialekt zu schreiben, gänzlich verwerfen; wer wird es verstehen? Nicht mal der Eingeborene, da ihm die Buchstabenfügung zu fremd und manche Laute mit den vorhandenen Mitteln gar nicht wieder zu geben sind, viel weniger der Ausländer, der sich doch keinem Sprachstudium ergeben wird, um das Lustspiel einer obscuren Scribentin zu lesen. Doch paßt alles Gesagte nur auf den Dialog, folglich zunächst die dramatische Behandlung; zur bloßen Beobachtung und Darstellung durch einen Dritten, z. B. wie in Brace-bridge-hall, geben jene Volksklassen gewiß den frischesten und auf keine Weise hindernden Stoff, doch vom dramatischen ist ja eben die Rede. Ich gestehe Ihnen, lieber Freund, daß meine Neigung, mich auch in diesem Fache weit mehr zu einer, wenn nicht tragischen, doch ernsten und einen tieferen psychologischen Zweck im Auge haltenden Behandlung triebe, aber ich habe es mir mal anders vorgenommen, mislingt der Versuch, so haben meine Plagegeister ja den Beweis in Händen, daß der Irrthum auf ihrer Seite war ...

An Levin Schücking.

Merseburg den 4ten Mai 1842.

Es muß meinem guten Jungen, an den ich doch fortwährend denke, wohl sehr unerwartet sein, daß ich erst heute den ersten Brief an ihn beginne, und doch ist nichts Schuld daran, als der Wunsch, ihm nur einen recht guten, recht erfreulichen zu schreiben, worin ich von vielen langen und schönen Gedichten prahlen und aus dieser Ferne in einem hübschen Nimbus leuchten könnte. Bis jetzt habe ich aber nur ein sehr schwaches Scheinchen um mich, bin eigentlich erst in den letzten Tagen recht fleißig gewesen und darf mit der Antwort nicht warten, bis die Glorie sich gehörig ausgebildet hat. Weshalb ich so spät wieder an die Arbeit komme? Hör zu! In den ersten acht Tagen war ich todbetrübt und hätte keine Zeile schreiben können, wenn es um den Hals gegangen wäre; ich lag wie ein Igel auf meinem Kanapee und fürchtete mich vor den alten Wegen am See wie vor dem Tode; dann kam Louise Streng, die mich fast keine Minute allein ließ, mich immer hinauszog, und binnen der ganzen Woche, die sie hier blieb, mich auf eine freilich keineswegs angenehme Weise, durch ihre werthe Begleitung und aus endlosen Fragen bestehende Unterhaltung, über die schwersten Momente gewaltsam wegspazierte. Jetzt kam aber eine andere Noth: Dein Brief von Ellingen hätte längst da sein können – d. h. der versprochene, gleich nach der Ankunft – und du nachlässiger Schlingel bist es wirklich gar nicht werth, wie wir uns um Dich geängstigt haben. Jeden Morgen habe ich an der Treppe dem Postboten aufgelauert, und Jenny Die Schwester. und Lahberg Schwager Josef von Laßberg. waren fast ebenso bekümmert als ich. Letzterer war schon entschlossen, dem Fürsten Fürst Wrede, bei dessen Söhnen Schücking Präzeptor war. zu schreiben, bei seiner Umständlichkeit gewiß ein großer Beweis von Liebe und Sorge – »ob denn bewußter Jüngling wirklich angekommen sei, oder ob man seine betrübten Reste in einem See, Hohlwege oder sonstigem Mordloche aufzusuchen habe?« als Dein Ellinger Brief ankam. Da war denn große Freude im Hause! obwohl Laßberg wohl den ersten Brief für sich erwartet hätte; für den zweiten erwartete ich selber seine Adresse und sage Dir hiermit an, daß Du Dich nur auf der Stelle hinsetzen und das Versäumte nachholen magst; denn Du darfst nicht undankbar scheinen für die seltne Anhänglichkeit und wahrhaft väterliche Liebe, die dieser alte Mann Dir zugewendet hat. Deine Entschuldigung im vorigen Schreiben, wo Du Dich für simpel erklärst, hat er nur für den Augenblick gelten lassen, und wirklich kann Dich auch nichts von der Verpflichtung, ihm wenigstens einmal zu schreiben, lossprechen; also nur frisch und gleich ans Werk! ...

Ob ich mich freue nach Haus zu kommen? Nein, Levin, nein – was mir diese Umgebungen vor sechs Wochen noch so traurig machte, macht sie mir jetzt so lieb, daß ich mich nur mit schwerem Herzen von ihnen trennen kann. Hör, Kind! Ich gehe jeden Tag den Weg nach Haltenau, setze mich auf die erste Treppe, wo ich Dich zu erwarten pflegte, und sehe, ohne Lorgnette, nach dem Wege bei Vogels Garten hinüber. Kömmt dann Jemand, was jeden Tag ein paarmal passirt, so kann ich mir, bei meiner Blindheit, lange einbilden, Du wärst es, und Du glaubst nicht, wie viel mir das ist. Auch Dein Zimmer habe ich hier, wo ich mich stundenlang in Deinen Sessel setzen kann, ohne daß mich Jemand stört, – und den Weg zum Thurm, den ich so oft Abends gegangen bin, – und mein eignes Zimmer mit dem Kanapee und Stuhl am Ofen – ach Gott, überall! – kurz, es wird mir sehr schwer von hier zu gehen, obendrein noch zweihundert Stunden weiter als wir jetzt schon getrennt sind. Solltest Du es wohl recht wissen, wie lieb ich Dich habe? Ich glaube kaum ...

Ich gehe jetzt täglich ins Museum, setze mich auf Deinen Stuhl am Fenster und sehe, was das Morgenblatt bringt, vorgefunden: erstens Dein Gedicht auf die Meersburg, was mir aber schon eine schöne Verlegenheit zugezogen hat, und zwar eine wohlverdiente, da die Idee, den guten Laßberg nebst Uhland auszumerzen, zwar nicht von mir ausgegangen, aber doch approbirt worden ist; und jetzt fiel es mir wie ein Stein aufs Herz: Gott, das sieht ja ganz aus, als ob Levin sich öffentlich seiner schämte, als zu unbedeutend für ein Gedicht; und nun grade irrt Morgenblatt, das Laßberg gleich vor Augen kömmt! Es währte auch nicht lange, so waren die Puppen am Tanz; von allen Seiten wurde dem alten Herrn die schmeichelhafte Nachricht von Levin Schückings schönem Gedicht auf seine Dagobertsburg zugetragen, schriftlich und mündlich; Pfeiffer, Baumbach, Stanz, die Meersburger Honoratioren, – Jeder wollte ihn zuerst darüber becomplimentiren, und ich wußte mir nicht anders zu helfen, als indem ich gestand es gelesen und von der Redaction des Morgenblattes – die ja auch von Deinem »Jagdstreit« über die Hälfte eigenmächtig gestrichen – auf eine Weise verkürzt gefunden zu haben, daß alle Strophen, die sich nicht auf das bloß Landschaftliche und Historische bezogen, ausgelassen worden. Der arme Laßberg, der so kindisch froh war, sich vor aller Welt besungen zu sehen, daß er mich fast aus dem Bette ins Museum gejagt hätte, um »das Blatt feiner Glorie« zu holen, war, wie mir schien, fast dem Weinen nah, als er dies hörte, und sagte mit der kläglichsten Stimme von der Welt: »Wenn auf diese Art vielleicht Uhland und ich auch ausgemerzt sein sollten, so sollte mich das sehr freuen; denn ich mag nicht, daß man von mir spricht.« Er dauerte mich ordentlich, aber ich glaube nicht, daß er Verdacht auf Deine eigne lieblose Hand hat; Jenny eben so wenig, die auch ganz grimmig auf die perfide Redaction ist; ich weiß aber auch wirklich nicht, wo wir Beide unsre Gedanken gehabt haben, da wir doch Laßberg so gut kannten und dies Alles an den Fingern abzählen konnten. Um desto nöthiger ist es, daß Du ihm jetzt gleich schreibst, und zwar recht herzlich. Das menschliche Gefühl geht wunderliche Wege! Laßberg fühlt sich, aus Veranlassung Deines Gedichts, geärgert und gleichsam beleidigt, und ich meine, davon wird immer ein kleiner Schatten auf Dich zurückfallen, wenn Du dem nicht durch einen Beweis Deiner Hochachtung und anhänglichen Erinnerung zuvor kömmst. Am Besten wäre es, wenn Du das Gedicht, in seiner ersten Gestalt, noch einem andern Blatte, was Laßberg vor Augen oder wenigstens nach Meersburg kömmt, – z. B. dem Unterhaltungsblatt des Merkur oder der Didaskalia, – gäbst; dann wäre das Unglück ziemlich reparirt und allem etwa nachträglichen Verdachte vorgebeugt. Ferner fand ich im Morgenblatt mein Gedicht an Junkmann, was sich ganz gut macht; und dann füttert es seit 10-12 Tagen sein Publikum so unbarmherzig mit meiner Erzählung – von Hauff »Die Judenbuche« getauft –, daß alle Dichter, die sich gedruckt sehen möchten, mich verwünschen müssen; denn wir und noch ein andrer Prosaist haben vorläufig das Blatt unter uns getheilt und werden wohl in diesem ganzen Monat auch nicht ein fremdes Hälmchen aufkommen lassen. Ich finde, daß sich meine gedruckte Prosa recht gut macht, besser und origineller als die Poesie, aber anders wie ich mir gedacht, und Dein früheres Urtheil hat sich, im Gegensatz zu dem meinigen, bestätigt. Der Dialog – dem ich jetzt einsehe durch Betonung beim Vorlesen sehr nachgeholfen zu haben – ist gut, aber doch unter meiner Erwartung und keineswegs außerordentlich; dagegen meine eignen Gedanken und Wendungen, im erzählenden Stile, weit origineller und frappanter als ich sie früher angeschlagen, und ich hoffe darin mit einiger Übung bald den Besten gleichzustehn, – wenigstens nach meinem Geschmacke, der freilich immer ein Privatgeschmack bleibt, aber übrigens mir nicht schmeichelt, und nur mit dem zufrieden sein wird, was ihn auch bei andern völlig befriedigen würde. Lachst Du mich aus, impertinenter Schlingel? Wer zuletzt lacht, lacht am Besten! Es wird doch etwas Tüchtiges aus mir. Aber Du mußt zuweilen per Feder nachschieben – weiß der Henker, was Du für eine inspirirende Macht über mich hast; seit ich bei diesem Briefe sitze, brennte mir ordentlich in den Fingern, sobald das Siegel darauf ist, wie eine hungrige Löwin über die mir zugewiesenen Stoffe – Deutschland im 19ten Jahrhundert – herzufallen, und dann, meine ich, müsse es nur so in einem Strome fortgehen: Gedichte, Lyrisches, Balladen, Drama, was weiß ich Alles, – das leibhaftige Eiermädchen! Wärst Du noch hier, mein Buch wäre längst fertig, denn jedes Wort von Dir ist mir wie ein Spornstich ...

* * *

Den 5ten.

Guten Morgen, Levin! Ich habe schon zwei Stunden wachend gelegen und in einem fort an Dich gedacht; ach ich denke immer an Dich, immer. Doch punctum davon, ich darf und will Dich nicht weich stimmen, muß mir auch selbst Courage machen und fühle wohl, daß ich mit dem ewigen Thränenweiden-Säuseln sowohl meine Bestimmung verfehlen als auch Deine Theilnahme am Ende verlieren würde; denn Du bist ein hochmüthiges Thier und hast Einen doch nur lieb, wenn man was Tüchtiges ist und leistet. Schreib mir nur oft, mein Talent steigt und stirbt mit Deiner Liebe; was ich werde, werde ich durch Dich und um Deinetwillen; sonst wäre es mir viel lieber und bequemer, mir innerlich allein etwas vorzurichten. Sobald ich diesen Brief geschlossen, gehts con furore ans Werk; ich bin wieder in der fruchtbaren Stimmung, wo die Gedanken und Bilder mir ordentlich gegen den Hirnschädel pochen und mit Gewalt ans Licht wollen, und denke Dir die Beiträge sehr bald schicken zu können, obwohl gewiß der Psalm wieder um zwei Drittel zu lang werden wird, die Du dann mit wahrer Chirurgen-Kälte amputirst. Mich dünkt, könnte ich Dich alle Tage nur zwei Minuten sehen, – o Gott, nur einen Augenblick! – dann würde ich jetzt singen, daß die Lachse aus dem Bodensee sprängen, und die Möwen sich mir auf die Schulter setzten! Wir haben doch ein Götterleben hier geführt, trotz Deiner periodischen Brummigkeit! Ob ich Dir bös bin? Ach Du gut Kind, was habe ich schon für bittere Thränen darüber geweint, daß ich Dir noch zuletzt so harte Dinge gesagt hatte! Und doch war viel Wahres darin. Aber mich vergißt Du doch nicht, was die Zeit auch daran ändern mag; wenn der eine Haken bricht, so hält der andre; Dein Mütterchen bleibe ich doch, und wenn ich auch noch vierzig Jahre lebe; nicht wahr, mein Junge? mein Schulte, mein kleines Pferdchen, – was hängen alles für Erinnerungen, die nie verlöschen können, an diesen Titeln! Schreib mir, daß Du mich lieb hast; ich habe es so lange nicht ordentlich gehört und bin so hungrig darauf, Du dummes, nichtswürdiges kleines Pferd!

Laßberg hat mich nach Heiligenberg Schloß Heiligenberg, ehemalige Besitzung der Fürstin-Witwe Elisabeth von Fürstenberg, geborenen Fürstin von Thurn und Taxis. geführt, – eine kalte, schlechte Partie! – überall nichts Merkwürdiges dort zu sehen; daß Schloß recht schön, aber gewöhnlich, die Anlagen unbedeutend, Regenwetter, die Aussicht völlig bewölkt, in den leeren Sälen eine wahre Kellerluft, und obendrein mußte ich den ganzen Tag die Kinder hüten, weil Jenny zu Hause geblieben war ...

Einige Tage später fuhren wir über Friedrichshafen nach Langenargen, acht Stunden von Meersburg, dieses Mal Jenny mit. Wie habe ich da an Dich gedacht, altes Herz, wie hundertmal habe ich Dich hergewünscht! Da hättest Du erst erfahren, was ein ächt romantischer Punkt am Bodensee ist. Von so etwas habe ich durch hier noch gar nicht mal eine Idee erhalten. Denk Dir den See wenigstens dreimal so breit wie bei Meersburg, ein ordentliches Meer, so breit, daß selbst ein scharfes Auge, Laßberg z. B., von jenseits nichts erkennen kann, als die Alpen, die nach ihrer ganzen Länge, sogar die Jungfrau mit, in einer durchaus neuen und pittoresken Gruppirung wie aus dem Spiegel auftauchen. Du sitzest auf dem sehr schönen Balkone eines stattlichen Hauses – früher Kloster, jetzt Gasthof –, hinter Dir die Flügelthüren des ehemaligen Refectoriums geöffnet, was seiner ganzen Länge nach mit den lebensgroßen Bildern der alten Grafen von Montfort, in schweren goldenen Rahmen, wie getäfelt ist; unter Dir, über ein Stückchen flachen Strandes weg, die endlose Wasserfläche, wo Du 10-12 Kähne und Fahrzeuge zugleich segeln siehst, denn hier ist die Fahrt anders belebt wie bei Meersburg; links der sehr reiche und städtisch elegante Marktflecken; tief im See ein Badehaus, zu dem ein äußerst zierlicher schmaler Steg führt, der sich im Wasser spiegelt, und gleich dahinter ein Seebusen, voll Segel und Masten, ganz wie ein Hafen, aber ohne das unangenehme Gemäuer; und endlich rechts, nicht zweihundert Schritte vom Gasthofe, der Hauptpunkt, die herrliche Ruine Montfort, auf einer Landzunge, die schönste, die ich je gesehen habe, mit drei Thoren, zackichten Zinnen und einer dreifachen Reihe durch ihre Höhe und Tiefe ordentlich imponirender Fensternischen, in denen die herrlichste Stuccaturarbeit dem Winde und Regen noch zum Theil widerstanden hat und man sie so mit einem Male, über die Nischen streifend, wie eine grandiose Stickerei übersehen kann. Die Ruine ist als solche noch nicht alt, obwohl sonst ein sehr altes Gebäude, vor fünfzig Jahren wohnte noch ein Schaffner darin; dann ward das Schloß zum Abbruch verkauft, und nachdem das Dach und die innern Mauern niedergerissen waren, kam ein Befehl von Stuttgart – es ist württembergische Domäne – damit inne zu halten. Seitdem steht es nun in seiner verfallenden Pracht und läßt sich nach und nach von den Wellen unterminiren, die schon viele Fuß tief in die Mauern gewühlt haben und, wenn man drinnen ist, wie unterirdisch brausen, weshalb auch ein Anschlag vor dem Hineingehen als gefährlich warnt; man thut's aber doch. Jetzt hat sich ein armer Blumenhändler mit Frau und Kind dort angesiedelt; in der nothdürftig hergestellten Pförtnerstube unter dem Thorgewölbe hockt die Familie zusammen; auf den Mauern und Basteien, wo nur ein Fleckchen Erde ist, steht alles voll Blumen in Beeten und Töpfen; aus einem der Kellerlöcher meckert eine Ziege und ein halbes Dutzend weißer Kaninchen schlüpft zu den untern Fensternischen aus und ein. Du kannst Dir das Malerische des Ganzen nicht denken; es ist so romantisch, daß man es in einem Romane nicht brauchen könnte, weil es gar zu romanhaft klänge, und ein fremder Kaufmann, den wir gestern beim Figel trafen, und der grades Weges aus dem südlichen Frankreich durch Italien und in letzter Station von Langenargen kam, war ganz entzückt davon und sagte, er könne es nur den schönsten Aussichten bei Genua und Neapel vergleichen ... Lieber Himmel, warum habe ich einen so schönen Tag ohne Dich genießen müssen! Ich habe immer, immer an Dich gedacht, und je schöner es war, je betrübter wurde ich, daß Du nicht neben mir standest und ich Deine gute Hand fassen konnte und zeigen Dir – hierhin – dorthin – – Levin, Levin, Du bist ein Schlingel und hast mir meine Seele gestohlen; Gott gebe, daß Du sie gut bewahrst. Aber Du hast mich auch lieb und denkst auch an mich an Deiner Donau, – suchst Muscheln, die wahrscheinlich nicht da sind, und hast schon Pflanzenabdrücke und zwei Steine für mich zusammen gehütet, – so ists recht! und wären es am Ende auch simple Kiesel, so soll man immer für einander denken und schaffen, um die Liebe in sich selbst frisch zu erhalten; ich will auch für Dich zusammenscharren, geschnittene Steine, Pasten, Rococo, wie ich nur kann. Sobald man soviel zusammen hat, daß man es auf die ordinaire Post geben kann, ist es das Porto immer leicht werth, und es ist eine gar zu große Freude, das Empfangen wie das Geben. Du altes Herz, Deine Müschelchen, die Du mir hier gesucht und in den Schwefelholzkästchen gegeben hast, kann ich kaum ohne Thränen ansehen, und sie sind mir lieber wie alle die schönen seltenen Meermuscheln in meinem Glasschranke zu Rüschhaus. Adieu, Levin, behalt Dein Mütterchen lieb, stelle Dir oft vor, daß ich bei Dir wäre und Du mir Alles erzähltest und vertrautest, wie da wir zusammen waren; bitte, denk das oft, so wird in Deinem Herzen nie eine Falte gegen mich kommen; ich will Dir auch immer Alles sagen. Adieu, lieb Herz.

* * *

Rüschhaus den 11ten September 1842.

Endlich ein Brief von dem kleinen Pferde! Wissen Sie, Levin, daß ich ganz zürnig war? Obwohl ich es generöser Weise, vielleicht auch mit aus Hochmuth, in meiner königlichen Brust verschlossen hielt und that, als könne ich noch gar keinen Brief erwarten. Wer hätte denken sollen, daß der Klüngelpeter von Laßberg sein Breve, dem schon bei meiner Abreise nicht viel mehr als das Couvert fehlte, erst nach Wochen vom Stapel lassen sollte! Mein Junge darf sich also nicht wundern, daß ich mich wunderte, etwas ängstete und ziemlicher Maßen erzürnte; denn eine innere Stimme sagte mir, daß er gesund wie ein Fisch und rund wie eine Kegel sei, und bloß grenzenlos faul. Ich gäbe viel darum, liebes Herz, wenn Sie grade dieses Mal so recht offen und ausführlich geschrieben hätten, ganz wie zu Ihrem Mütterchen; denn ich sitze hier seit sechs Wochen mutterseelenallein, und weder Hahn noch Huhn kräht nach den Briefen, die ich bekomme, und mich verlangte so nach einem recht langen, warmen, lieben; aber das konnten Sie freilich nicht wissen, das Erstere nämlich. Von der Mitte dieses Monats an bin ich nicht mehr allein, also schon in der Woche, die heute beginnt. Daß Briefe an mich erbrochen würden, ist fortan gar keine Gefahr mehr vorhanden, selbst wenn ich grade abwesend sein sollte; aber ich wünsche dennoch dringend sie allein zu bekommen, um nicht genöthigt zu sein, sie vorzulesen, wo man dann, noch unvertraut mit dem Inhalte, beim Übergehen so leicht ungeschickt stockt, was allerlei Fatalitäten nach sich ziehn könnte ... NB. Richte Deine Briefe von jetzt an doch so ein, daß ich sie, wenigstens zuweilen, Elisen zeigen kann; es wird Dir nicht schwer werden, denn da sie einerseits Dein volles vertrauen besitzt und anderseits wohl weiß, wie lieb Du mich hast, so kannst Du Dich ja fast ganz gehn lassen, und willst Du mir eine Extrablatt einlegen, nun, so läugne ich nicht, daß dies mir um so lieber ist, und ich es wohl eher lesen werde als alles übrige. Mein altes Kind! mein liebes, liebstes Herz! Ich denke in meiner Einsamkeit alle Tage wohl zehnmal an Dich und wette, Du Schlingel denkst alle zehn Tage kaum einmal an mich; darum mag ich es Dir auch gar nicht sagen, wie lieb ich Dich habe, denn »Spiegelberg, ich kenne Dir!« Ich bin zwar eine unvergleichliche Person, und Rüschhaus ist ein höchst grandioses Schloß, aber die zuletzt aus dem Nile gestiegenen Kühe Pharaonis fraßen auch die alten auf, so hundsmager und schäbicht sie selbst waren, und so schön fett und gleißend die andern ...

... Zu meinen Gedichten ist noch manches recht Gelungene hinzugekommen, und die Pastete bald gar. Dann habe ich aber einen plan damit, den ich Dir nur im Vertrauen mittheile, und über den ich voraussehe, sehr ausgeschumpfen zu werden. Liebes Herz, die arme – freilich nicht besonders schätzbare – Bornstedt Die Dichterin Luise von Bornstedt, die bei ihr auf Besuch weilte. ist sehr, sehr unglücklich, von jedermann verlassen, in eine Melancholie versunken, daß man allgemein für ihren Verstand fürchtet, von ihrem Liebhaber fortwährend schändlich betrogen und geplündert – während man in ihrem jetzigen Zustande es nicht wagen darf, eine Aufklärung herbeizuführen – und gewiß in großer Geldnoth, vielleicht hungernd, obwohl sie alle dergleichen Andeutungen mit stolzer Empörung zurückweist; aber sie hat keine ruhige Stunde mehr. Nähern werde ich mich ihr nie wieder, aber ich müßte ein Stein sein, um kein Mitleid zu fühlen. Zum letzten Mittel, dem Erwerb durch Schriftstellern, ist sie jetzt auch unfähig, obwohl sie sich noch einmal zusammen gerafft und bei Anwesenheit des Königs ins Unterhaltungsblatt ein gar nicht schlechtes Lobgedicht hat rücken lassen, auf das sie die glänzendsten Luftschlösser von Gnade, Pension usw. baute, was ihr aber nichts eingebracht hat als Spott und einen dummen, unverdienten Ekelnamen vom Publikum. Nun hat sie sich, gewiß mehr aus Noth als Eitelkeit, an Velhagen und Klasing um eine zweite Auflage ihrer »Pilgerklänge« »Pilgerklänge einer Heimatlosen«, zuerst Berlin 1833. gewendet und die furchtbar demüthigende Antwort erhalten, »daß er dieses nicht anders übernehmen könnte, als wenn sie ein Empfehlungsschreiben von mir brächte«. (Ich bitte Dich, Levin, sei jetzt nicht malitiös, sondern setz Dich einmal in ihre Lage und was sie leiden muß.) Es versteht sich, daß die Bornstedt lieber erfriert und verhungert, als mir darum ankömmt. Was meinst Du nun, liebes Herz, – Du bist doch, Gottlob, auch einer von denen, die den glimmenden Docht nicht verlöschen und das geknickte Rohr nicht zerbrechen, – soll ich nicht, unter Forderung der strengsten Verschwiegenheit, Velhagen meine Gedichte umsonst anbieten, falls er der Bornstedt ein ordentliches Honorar zukommen läßt, ohne ihr den Grund anzugeben? Da mir dieses Rettungsmittel einmal eingefallen ist, glaube ich es, nach meinem Gewissen, nicht zurückweisen zu dürfen und gewissermaßen verantwortlich zu sein für Alles, was aus einem Übermaß von Bedrängniß entstehen könnte ...

* * *

Rüschhaus den 10(?)ten October 1842.

Die bösen kurzen Tage sind jetzt gekommen, lieber Levin, und die noch schlimmere Heizungszeit, wo mein warmer Ofen – NB. nicht mehr der mit dem Loche, durch das man die Flamme so artig spielen sah, sondern ein ganz prosaischer, rund um zu, wie andre gemeine Öfen – mir jeden Augenblick Gäste bringt; so fange ich heute schon an, Ihnen zu schreiben, um durch alle Interruptionen, durch zahllose Stürme und Quarantainen diesen Brief doch sicher bis zum fünfzehnten in den Hafen der Poststube zu bringen. Wie es mir geht? Jetzt schon gut; ich habe mich wieder in's Clima eingeübt, qualifizire mich täglich mehr zur Schnellläuferin, gehe ganz bequem in einem Tage nach Hülshoff oder Münster und zurück und setze Alle außer Athem, die Schritt mit mir halten müssen. Qu'en dites-vous? Ich denke, die acht und achtzig Jahre, die Sie mir angewünscht haben, werden mir wirklich nach und nach auf den Rücken steigen. Was soll ich Ihnen von meiner Lebensweise sagen? Sie ist so einförmig, wie Sie sie kennen und sie mir grade zusagt: Rüschhaus in seiner bekannten melancholischen Freundlichkeit, im Garten die letzten Rosen, die mich immer rühren, wenn ich denke, wie ich sie Ihnen vor nun schon zwei Jahren beim Abschiede gab, als Sie Ihr Schultenamt niederlegten und ich nach Hülshoff zog, um den einen kleinen Ferdinand sterben und den anderen geboren werden zu sehn. – Lieber Levin, unser Zusammenleben in Rüschhaus war die poetischeste und das in Meersburg gewiß die heimischeste und herzlichste Zeit unseres beiderseitigen Lebens, und die Welt kömmt mir seitdem gewaltig nüchtern vor ...

... Meine Gedichte werden denn doch gegen Ostern erscheinen können. Bis vor Kurzem habe ich wenig daran gethan, aber seit es draußen kalt und kothig geworden ist, habe ich mich in meine Winterpoesie gehüllt; es ist doch sonderbar, daß zum Dichten eigentlich schlechtes Wetter gehört, – ein neuer Beweis, daß nur die Sehnsucht poetisch ist und nicht der Besitz ...

* * *

Rüschhaus, d. 15. Februar 1843.

... Die Fatalität Krankheit. kam recht mal à propos, mitten in der Arbeit, und ich habe sechs Wochen meines Lebens gleichsam in den Brunnen werfen müssen, vielleicht ists gut; denn ich fand des Dichtens und Corrigirens gar kein Ende, sehe jetzt aber wohl ein, daß ich mit dem vorhandenen vorläufig zufrieden sein und nur rasch die Vollendung der Abschrift besorgen muß, ein Entschluß, zu dem ich sonst wohl nicht so bald gekommen wäre ...

... Jenes angenehme Muster – die Bornstedt – hat wieder neue Schicksäler, die aber zu unserm Vortheile ausfallen; sie kömmt jetzt nicht nach Münster, sondern hat sich für den Winter eine Einladung von der Bocarmé Gräfin Bocarmé, einer Freundin der Bornstedt. zu procuriren gewußt, bei der sie wahrscheinlich schon in Paris sitzt; im Sommer will diese sie dann nach Luzern zurückbringen, wenigstens lautet ihr Brief an die Präsidentin Scheibler so. Ich wette, sie hofft dort auf eine Gelegenheit, ihren Nicolaus Ihren Geliebten. mit Vortheil zu vertauschen. Nach demselben Briefe soll die Tante Bismarck eine schriftliche Erklärung von sich gegeben haben, sie zu ihrer Erbin einzusetzen. Das kann allerdings Sensation machen, – wahr oder unwahr, wenn sie es nur geschickt ausbeutet – sowohl in Luzern als Frankreich, wo es Aventuriers genug giebt, die für zehntausend Thaler des Teufels Großmutter heurathen würden, und ich glaube jetzt wirklich, sie bringt ihr rostiges Räderwerk noch in Gang. Ich wünsche ihr all das Gute, das sie nicht verdient, nur weit weg! ...

* * *

Am 16ten.

Guten Morgen, mein alter Levin, ich habe so eben das gestern Geschriebene nachgelesen, und es kömmt mir sehr abgerissen und dürre vor; ich war aber auch gestern hundskrank und ungefähr in der angenehmen Lage eines Halberdrosselten. Jetzt weiß ich, daß es in der Luft lag; denn in dieser Nacht ist eine dicke Schneedecke gefallen, und wir sind mit einem Male mitten im Winter. Die Blumen und gelben Schmetterlinge – denken Sie, deren gab es schon! – müssen alle erfrieren; das ist ein perfider Streich von unserm Herrgott! Wieder auf Ihren Fürsten Wrede. zu kommen: ich bitte Sie dringend, liebes Herz, nehmen Sie sich etwas mit ihm zusammen, sagen Sie ihm keine absichtlichen Anzüglichkeiten und zeigen sich nicht durchweg nachlässig gegen alle seine Wünsche, – ich meine auch solche, denen Sie bei einem achtungswerthen Hausherrn gewiß die feinste Berücksichtigung schenken würden. Sie gerathen sonst auch Ihrerseits ins Unrecht, und ich möchte doch gern, daß Sie so nobel als möglich aus diesem Conflict hervorgingen, und Ihre Delicatesse und taktvolle Haltung so leuchtend als möglich ihm gegenüber stände. Daß er Sie haßt, daran zweifle ich nicht, und auch nicht daran, daß er seine Augen schon lange nach einem Subject umher wirft, das Sie ihm entbehrlich machen könnte, und ich denke mir, wenn er sich wieder in's Ausland wendet, wo man sein Privatleben nicht kennt, werden sich talentvolle Leute genug finden, die diesen Antrag so gut für ein Glück halten, wie Freiligrath und Sie dies gethan haben. Es wäre aber nicht gut, wenn die Trennung von ihm ausginge, am Wenigsten, wenn Sie ihm durch absichtliche Grobheit oder Willkür zu einem Scheine Rechts verhülfen, da er gewiß so klug sein würde, seine Löwin usw. aus dem Spiel zu lassen und als Anlaß des Bruchs eine Gelegenheit zu benutzen, wo ihm vielleicht jeder Hausherr beistimmen würde. Lieber Levin, mein liebstes Herz, Sie haben noch immer alles freundlich aufgenommen, was Ihr Mütterchen Ihnen gesagt hat; Sie wissen wohl, daß es aus einem treuen, für Sie unablässig sinnenden und sorgenden Herzen kömmt. Nicht wahr, mein lieb Kind, Du wirst mir nicht tückisch? Wenn ich anfang, meine Sermone einzupacken, dann könnten Sie nur denken, daß es auch anfing mit der Liebe schlecht zu stehn; denn es ist mir immer hart, Ihnen dergleichen zu schreiben, und ich würde es schwerlich nur jemand Anderes thun; aber Du bist mein einzig lieb Kind, und ich will Dir lieber mal lästig und langweilig erscheinen, als mich durch Schweigen an der Treue zu versündigen. Noch Eins muß ich Dir sagen, und zwar wieder als Dein Mütterchen: wie ist's, daß Du so wenig Liebe zu den Kindern hast? Rühren Dich diese armen Geschöpfe nicht, deren einziger Halt und einziger moralischer Leitstern Du bist? Es kömmt mir vor, als sähst Du die Pflicht, ihre Unschuld zu überwachen und ihren Geist zu entwickeln, fast als eine unbillig aufgebürdete Last an, und doch bist Du deshalb da, und grade dies ist dasjenige, was Deine Stellung adelt und sie in allen honnetten Augen ehrwürdig und schön macht ...

... Nun zu der Gall; Luise von Gall, Schückings spätere Gattin, die er im Wredeschen Hause kennen lernte. ob sie zu meiner Schwiegertochter paßt? Das könnte ganz wohl sein; schön und geistreich scheint sie wenigstens unwidersprechlich, und ich wäre sehr begierig, sie zu sehn; wo steckt sie denn jetzt? Nach Darmstadt denkt sie schwerlich so bald zurück zu kommen, da sie ihren Flügel verkauft hat. Es ist mir äußerst erfreulich, Levin, daß Sie in Ihrer jetziger Verlassenheit einen geistigen Anhalt und Trost in ihr gefunden haben, und wenn es Gottes Wille ist, kann sie Ihnen allerdings dereinst vielleicht noch mehr werden. Dennoch muß ich Dich bitten, liebstes Kind, sei vorsichtig mit der Feder und hüte Dich vor jedem Worte, was Dich binden könnte; die Liebe wird weder durch Schönheit noch Talent noch selbst Achtbarkeit bedingt, sondern liegt einzig in den eignen Augen und eignem Herzen, und wo diese nicht das gewisse Unbeschreibliche finden, was sie grade anspricht, da hilft alle Engelhaftigkeit nichts. Was meinst Du, wenn Freiligrath Dir seine Franziska oder seine Frau hätte zufreien wollen? Von der Letzteren wenigstens ist er gewiß noch mehr begeistert gewesen wie von der Gall, und sie hat ebenfalls für bildschön passirt, ist geistreich, talentvoll, gut und schreibt gewiß vortreffliche Briefe ... Ich sage dieses nicht zum Nachtheil der Gall, von der ich mir das beste und liebenswürdigste Bild mache, sondern nur um Dich vor blinden Schritten zu warnen; denn sie kann vollkommen schön, überhaupt tadellos liebenswürdig sein und doch irgend einen kleinen Haken haben, – einen Zug um den Mund, Blick, Ton der Stimme, – der es Dir gänzlich unmöglich macht, sie zu heurathen; dergleichen kommt ja alle Tage vor. Übrigens ist mir Dein Verhältniß zu ihr sehr lieb, da sie schlimmsten Falls doch immer eine werthvolle Freundin bleiben muß. Aber mehr laß sie Dir um Gotteswillen vorläufig äußerlich nicht werden; – was sie Dir vielleicht schon innerlich ist, darüber habe weder ich ein Recht, noch Du selbst Macht – denn Du bist am wenigsten der Mann, der sich, einmal verwickelt, zu einer Ehe gegen seinen Geschmack resigniren und leidlich glücklich darin leben könnte. Doch wünsche ich mir nichts Besseres und Lieberes, als daß die Gall wirklich, nach Freiligraths Ausdruck, »die rechte Casawaika« sein möge ...

* * *

Hülshoff den 11ten Mai 1843.

... Sie sehn wohl schon aus meinen Federzügen, lieb Kind, daß ich wenigstens theilweise hergestellt bin; der Aufenthalt in Münster hat mit sehr wohl gethan, was ein halbes Wunder ist, unter den täglichen Erschütterungen, die ich am Sterbelager und Sarge des guten Täntchens mit Elisen theilte. Ich that mir über Macht Gewalt an und dachte, der hinkende Bote würde nachkommen; statt dessen hat diese Widersetzlichkeit gegen mein Nervenübel es gleichsam in Confusion gebracht, die so übel behandelten Anfälle sind es müde geworden, wieder zu kommen, und jetzt bin ich wohl noch schwach, schändlich reizbar, aber doch nicht eigentlich krank mehr. Freuts meinen Jungen nicht? Es ist mir ordentlich ein Fest, es ihm zu schreiben, da ich weiß, wie mir zu Muthe wäre, wenn ich ihn so elend wüßte ...

... Gott gebe, daß die Gall ist, wie wir sie uns ausmalen ... feurig ohne Exaltation, neben ihrem Geiste voll bon sens, und obwohl glänzend in Gesellschaft, doch ruhig, und wohlthuend im häuslichen Leben. Lieb Kind, Dein Mütterchen hat carte blanche, zu sagen, was es will, nicht wahr? So bitte ich Dich, wie ich Dich bitten kann, suche die Gall genau zu ergründen, ehe Dein Wort und Urtheil unwiederbringlich gefangen sind; es geht hier ums ganze Leben. Ich bin voll der besten Hoffnungen und so herzensfroh, daß Deine Neigung sich so ehrenvoll fixirt hat, und doch ist mir jetzt, wo die Entscheidung bevorsteht, so ängstlich und ernst zu Muthe, als sollte ich selbst heurathen. Sollte die Gall – ich hoffe es nicht, aber möglich wäre es, und Deine eignen Beschreibungen widersprechen dem wenigstens nicht – zu jenen Menschen gehören, denen das Bedürfnis steter Aufregung – ob sentimental oder leidenschaftlich, kömmt zu Einem aus – angeboren ist, so bedenk Dich zehnmal, ehe Du Dich bindest. Du bist ein Westphale, deshalb ein geborner Philister, und das Bedürfniß nach heitrer Ruhe ist bei Dir auf die Dauer das allervorherrschendste. Du bist zart von Nerven, deshalb auch kurzen Aufregungen sehr zugänglich, aber bald überreizt; eine derartige Frau würde Dich im ersten Vierteljahre vielleicht bis zur Vergötterung exaltiren, im zweiten und dritten bedeutend ermüden, und endlich würdest Du lieber in die erste beste Pfahlbürgerkneipe gehn, um nur mal eine ruhige ordinaire Stunde zu verleben. Auch ihre Anforderungen an die Welt sind, bei Deiner vorläufig bescheidenen Lage, sehr zu prüfen; sie scheint mir glänzend erzogen und an einen bewundernden Kreis gewöhnt; dergleichen entwöhnt sich nicht leicht. Ihre Unlust an Hofbällen und der großen Welt will nichts beweisen; sehr lebhafte und dabei, wie Du selbst sagst, etwas eitle Personen, die an einen engem Cirkel, wo sie die erste Rolle spielen, gewöhnt sind, fühlen sich nie wohl, wo sie sich schmählich geniren und mit so vielen pari gehn müssen. Aber diese täglichen kleineren Cirkel im eignen Hause sind grade das Geldfressende, und ich weiß kaum, was kläglicher ist: in Schulden gerathen oder jeden Mittag Wassersuppe essen, um Abends die Leute mit Zuckerbrezeln bewirthen zu können. Mein gutes Herz, Du darfst mir nichts übel nehmen und begreifst die Angst Deines Mütterchens, wo ihr einziges liebes Kind auf dem Punkte steht, über seine ganze Zukunft zu entscheiden. Beobachte die Gall zwischen Menschen, und wie sie Dir da zuerst erscheint, ehe sie sich noch ausschließlich mit Dir beschäftiget; nachher ists zu spät. Völlig verliebte oder gar Verlobte sind immer einsamer Natur und möchten nur in einer Hütte unter vier Augen leben; aber das hält nicht an, und die alte angeborne Natur kömmt über kurz oder lang immer wieder durch. Es sind noch zwei Umstände, die ich jetzt, wo Dein Geschick an einem Haare schwebt, nicht übergehn darf, magst Du meine Liebe darin nun erkennen oder verkennen. Die Gall ist protestantisch; das macht zwar mir wenigstens für ihre Person nichts aus; aber sie könnte fordern, daß ihre Kinder in gleicher Religion erzogen würden. Wärs möglich, Levin, daß Du in einem Augenblicke der Leidenschaft oder des Leichtsinns darauf eingingst? Ich weiß, Du bist kein orthodoxer Katholik, hast es aber doch oft gegen mich und Andre ausgesprochen, daß Du Deine angeborne Glaubensform bei Weitem für die bessere und der Moralität zuträglichere hältst. Darum bitte ich Dich, wie ich bitten kann, Levin, gieb kein solches öffentliches Zeichen einer Schwäche, die Dich in Deinen eignen und Andrer Augen herabsetzen müßte. Bedenk, was Du Alles für den Besitz eines Herzens aufgäbst: alle Deine hiesigen Lieben, die Du tödtlich betrüben und den freien Äußerungen ihrer Zuneigung fast unübersteigliche Hindernisse in den Weg wälzen würdest. Mein liebes, liebes Kind, Du weißt, daß dieses keine Drohung sein soll, nur ein Auffrischen des Dir wohl Bekannten, ein Erinnern an Verhältnisse, die Du vielleicht halb vergessen hast, deren Resultate aber wenigstens Einer fast das Herz brechen würden. Nun zu dem andern Punkte. Lieber Levin, Du bist leichtsinnig, oder vielmehr, wenn Du etwas lebhaft wünschest, so machst Du Dir selbst was weiß und siehst, im umgekehrten Sprichwort, ein Kameel für eine Mücke an. Du bist Deiner beiden Eltern ächtes Kind; ich will hiermit Deinem armen guten Vater nicht zu nahe treten, den ich vielleicht grade deshalb so liebe und begreife, weil ich an Dir sehe, wie man ihm in manchen Stücken ähnlich und doch großer Anhänglichkeit wert sein kann. Deshalb bitte ich, wie nur eine Mutter bitten kann, verlobe Dich, wann Du willst, heute – morgen – aber heurathe nicht ohne rechten festen Grund unter den Füßen, nicht auf einige hundert Gulden, die bei sparsamer Wirtschaft allenfalls für Zweie ausreichen. Gott kann Dir elf Kinder geben, wie meinem Bruder, und es ist nichts schrecklicher, wie Frau und Kinder darben zu sehn oder, in Schulden versunken, alle Tage erwarten, ausgepfändet zu werden; und hast Du einmal leichtsinnig angefangen, so mußt Du, wohl oder Übel, allen bittern Ernst mit durchhalten. Auf Deine Schriftstellern darfst Du nicht zuviel rechnen; jede Kränklichkeit kann Dich unfähig dazu machen, und grade Sorge und Niedergeschlagenheit würden diese Quelle gewiß sogleich verstopfen. Auch Dein eigentlicher Broterwerber, Dein Amt, muß sicher sein, von der Regierung oder sonst vermögenden Kräften garantirt; ich weiß nicht, ob Sie Augsburger Zeitung dies ist, aber jedenfalls würde ich faute de mieux, hier zugreifen, wenn die Bedingungen irgend annehmlich wären; du hast vorläufig für Dich und die nächste Zukunft zu sorgen, und diese ist jedenfalls eine Stelle, die Dich sehr an's Licht heben und eher wie jede andre den Weg zu einer wirklich genügenden Lage bahnen wird ...

* * *

Abbenburg den 24sten Juni 1843.

Ihren Brief, liebster Levin, habe ich grade bei meiner Abreise empfangen, oder vielmehr auf der ersten Station, in Münster, habe ihn gleich Elisen ganz und Schlüters größtentheils mitgetheilt und Letztere in der Confusion theilnehmender Verwunderung stehn lassen, um mich durch zwei regnichte Reisetage und nachher ein solches Volumen von Besuchen, Erzählen, sogar sehr ernsten Geschäften zu arbeiten, daß eben heute der erste freie Augenblick, und auch nur zufällig, eintritt, wo ich wenigstens den Anfang zu einer Antwort machen kann. Sie sind also Bräutigam, und zwar einer höchst wahrscheinlich sehr guten und ganz gewiß höchst liebenswürdigen Braut, die nach Ihrer Beschreibung wirklich grade das zu besitzen scheint, was zu Ihrem innern Glück und äußeren Wohle Noth thut, und wonach mein Auge lange ängstlich für Sie umher gesucht hat. Nun, Gott segne Sie und gebe Ihnen alles Glück, was Ihr Herz so reichlich verdient; wenn meine Wünsche für Sie nur erfüllt werden, dann will ich auch nicht zanken, daß Sie meinen warmen, angstvollen Rath, wie gewöhnlich, mit aller Hochachtung bei Seite geschoben und dem Schicksal den Handschuh gradezu in's Gesicht geworfen haben ... Hat der Himmel es gnädig mit Dir gemacht, statt Deiner geprüft und gewählt und Dir in Louisen ein Kleinod gegeben, was Du wohl ahnen, aber durchaus noch nicht als ächt erkennen konntest – bei Deiner Verlobung –, so fordre ihn nicht zum zweiten Male heraus durch den Bau einer Häuslichkeit auf den armseligen lockern Triebsand bloß litterarischer Erfolge. Sieh Freiligrath an; Du sagst, er sei glücklich –, es mag sein; soviel weiß ich aber, daß er trotz seiner Pension, die Deiner Braut Vermögen ungefähr aufwiegt, und trotz seiner Kinderlosigkeit in sehr beengter Lage ist, und Alles, was Dich an ihm stört, seine veränderte Stimmung, sowie die bittre seiner Frau, sind ohne Zweifel theilweise, wo nicht ganz Folgen derselben ...

Vergegenwärtige Dir nur einmal recht lebhaft Deine frühere Lage, und doch hattest Du da für keine Familie zu sorgen. Ich mag nicht mehr darüber sagen, mein letzter Brief enthält Alles, was sich darüber sagen läßt, und diesen hast Du wahrscheinlich schon verworfen oder mindestens gewiß vergessen, und so wird es diesem auch gehn, und ich finde mehr Trost in dem von Dir gerühmten praktischen Sinne Deiner lieben Braut, die von selbst meine Ansichten theilen muß, als daß ich hoffte, großen Eindruck auf Dich zu machen. Du wirst es natürlich finden, daß ich mich mit dem höchsten Interesse nach dem Gegenstande Deiner Wahl erkundigt habe, jedoch ohne Jemand treffen zu können, der mehr von ihr kannte als ihre Arbeiten im Morgenblatt; so bleiben außer Deinem Zeugniß, dem ich gern und freudig trauen will, ihre wenigen, aber Gottlob höchst herzlichen und einfachen Zeilen an mich das Einzige, was meiner Phantasie und den Hoffnungen für Deine Zukunft die Richtung giebt. Sag Louisen, daß ich ihr danke, daß ich sie schon jetzt herzlich liebe und das feste Vertrauen habe, sie immer mehr zu lieben, weil sie Dich immer glücklicher machen wird. Wann und wie uns das Schicksal zusammen führen wird, weiß Gott allein; aber der hoffentlich gegenseitige lebhafte Wunsch wird die Gelegenheit schon herbei zu führen wissen. Sag ihr, daß ich sehr viel an sie denke und ihr Bild mir so vertraut und lieb vor Augen steht, wie die vereinte Liebe eines Bräutigams und einer Mutter es nur malen können, und daß ich sie bitte, mir für das persönliche Zusammenfinden einen offnen Platz in ihrem Herzen zu bewahren, wie ich ihr mit aller Treue einen in dem meinigen bewahren werde. Du, Levin, mußt ihr bezeugen, daß dies keine leeren Worte sind, und wie wenig ich mich überall mit leeren Worten befasse. Und somit Gottes Segen über Euch Beide!

* * *

Meersburg, d. 14ten December 1843.

... Nehmen Sie dazu, daß ich schweren Herzens Sie an der Katastrophe Ihres Schicksals sah, mit dem Gefühl, bei meiner durchaus oberflächlichen Kenntnis aller äußeren und innern Verhältnisse, kein Wort – weder pro noch contra sagen zu können, was mich nicht vielleicht nachher bitter gereut hätte, d. h. falls es berücksichtigt worden wäre, was freilich unter diesen Umständen kaum zu erwarten war. So schwieg ich lieber und überließ Alles der Fügung des Himmels und dem Urtheile derer, die die Sache in der Nähe sahen – Ihnen, Ihrer lieben Braut und den vielen Freunden und Verwandten, deren Rath Ihnen so nahe zur Hand wie ihre Theilnahme unbezweifelt war ...