|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Athen, den 1. November 1878.

»Hinter uns, wie schlummertrunken

Sind ins blaue Meer versunken

Längst die Kuppeln von Byzanz.

Mit der Liebsten fahr' entgegen

Ich auf weichen Wasserwegen

Lichten Inseln Griechenlands.

Dunkler blauen schon die Wellen,

Heller strahlt der Horizont:

Sieh: dies sind die Dardanellen;

Heiter lacht der Hellespont.

Von des Dampfschiffs hoher Brücke

Schaun in jungem Liebesglücke

Wir hinunter auf die Bahn,

Die Leander, liebentglommen,

Todesmutig einst durchschwommen,

Seine Hero zu umfahn.

Daß im Sturm versank Leander,

Hero überlebt' es nicht.

Aber ewig miteinander

Leben fort sie im Gedicht.

Südwärts! Weiter! Schon enttauchen,

Hell umweht von Sangeshauchen,

Graue Höhn der blauen Flut;

Drüben ragt das hohe Eiland,

Wo die schöne Sappho weiland

Sang von heißer Liebesglut.

Doch ich fühl' es, sing' ich wieder

Nun des Südens Glühn und Blühn,

Sprießt durch alle meine Lieder

Deutscher Liebe Immergrün.

Südwärts! Weiter! Am Ilissos

Seh' ich wandeln, am Kephissos

Schon im Geist uns in Athen,

Seh' im Geist, wo Plato lehrte,

Liebe lehrte, geistverklärte,

Uns im Palmenschatten stehn.

Wo mit Gründen einst der Weise

Forschte nach der Liebe Grund,

Küss' ich lachend, küss' ich leise,

Liebste, dir den roten Mund.

»Die ersten Strahlen der Morgensonne vergoldeten das Verdeck unseres Schiffes. Da lag sie vor uns, die heilige Küste, an der die Menschheit ihres Menschentums froh geworden; kahl und braun lag sie da; aber in klassischem Linienadel. Wie pochte mein Herz, als ich sie vor mehr denn sechs Jahren zum ersten Male betrat! Wie klagte es beim Abschied von Hellas hehren Gestaden! Nie, meinte ich, werde ich sie wiedersehen. Aber rasch – und rascher, als ich geträumt – sehe ich sie wieder im hellen Morgenlichte auftauchen, die Höhen von Ägina und Salamis, und hinter Salamis die mächtigen Umrisse der Geraneia von Megaris, und vor uns den langgestreckten Rücken des honigreichen Hymettos und den zackigen Gipfel des Parnaß; und mitten zwischen beiden den leuchtenden Marmorberg Pentelikon. Schon sehen wir den Mastenwald des Piräus hinter dem vorgestreckten Felsenrücken herüberragen, und weiße Häuser funkeln im rötlichen Frühglanz; und endlich erkennt das geblendete Auge über dem Mastenwald und den weißen Häusern und unter den höher ansteigenden Gebirgen die Akropolis selbst. Sie ist es wirklich, es ist die Akropolis! Ja, ich bin ein Glückskind! Was mir das Schicksal auch bringt, ich darf nicht klagen. Ich sehe zum zweiten Male in frischer Blütezeit meines Lebens die Akropolis ragen; und ich darf alles, was mein Herz bei ihrem Anblick bewegt, mit dem teuersten und treuesten Herzen teilen, das an meiner Seite schlägt. Es ist ein voller, feierlicher Augenblick.«

Athen, den 2. November 1878.

»Wie mir zumute war, als ich an der Seite der geliebten Frau heute nachmittag wieder zur Akropolis emporstieg, kann ich nicht beschreiben. Mir war, als ob ich sie, ein neuer Mensch, zum erstenmal beträte. Seit ich zuletzt hier war, ist der plumpe fränkische Turm zur Linken des Aufstiegs gefallen, der den einheitlichen Eindruck des Bildes wie mit mittelalterlicher Faust zerstörte. Anmutig wie immer aber winkt zur Rechten vom Rande der steilen Felsenhöhe der zierliche kleine Säulentempel herab, der Tempel der siegreichen Athene, die der Volksmund als Nike apteros, als ungeflügelte Siegesgöttin, feierte, weil sie, ungleich der bekannten Nike, keine Flügel hatte, um davonzufliegen mit dem Siege. Aber ewig siegreich war selbst Pallas Athene nicht. Ihre Burg liegt in Trümmern; auch ohne Flügel ist der Sieg davongeflogen; und erst nordisch-barbarische Archäologen und Baumeister haben das kleine Heiligtum der Athene Nike aus Schutt und Trümmern wieder aufgerichtet. Oben angelangt, betreten wir andachtsvoll die herrliche, wenn auch ihrer Bedachung beraubte Halle, die sich vor der Tormauer (daher Propylaion) nach Westen mit sechs machtvollen dorischen Säulen öffnet. Wie köstlich der Rückblick auf das braune Land, das blaue Meer und die schimmernden Felsenküsten der Inseln Salamis und Ägina! Erwartungsvoll durchschreiten wir das Innere der Halle, von deren sechs feinen ionischen Säulen drei zu unserer Linken, drei zu unserer Rechten stehen. Immer noch ansteigend, betreten wir durch die Mittelöffnung der fünftürigen Torwand, deren Holztüren längst verschwunden sind, die innere, östliche, mit sechs dorischen Säulen nach oben geöffnete Vorhalle; und geblendet und ergriffen blicken wir hinauf zum Parthenon und zum Erechtheion, die wir in ihrer trotz ihrer Verstümmelung unverwüstlichen Schönheit vor uns ragen sehen. Das war freilich kein Festungstor, der schimmernde Marmortorbau des Burgberges von Athen! Ein Festtor war es. Hoheitsvoll öffnet das Heiligtum der Akropolis seine Arme und lädt alle, die ihm reinen Herzens nahen, zum Eintritt ein.

»Mir ist, als hätte ich bei meinen früheren Besuchen die Gewalt des Eindrucks nicht so tiefempfunden wie heute. Schlägt unser Herz, je älter und reifer wir werden, desto empfänglicher dem Ewigschönen entgegen? Packt die warme, lebendige Gegenwart uns mächtiger als jede Erinnerung an Vergangenes? Oder empfinde ich es heute so stark, weil nach dem alten Liede geteilte Freude doppelte Freude ist? Wie machtvoll und kräftig hebt der Parthenon sich in seiner herrlichen goldbraunen Marmorpatina vom blauen Himmel ab! Wie heiter und anmutig, von seinen feinen ionischen Säulen und Frauengestalten getragen, steht das Erechtheion da!«

Athen, den 3. November 1878.

»Die Sammlungen Athens sind, seit ich sie 1872 besucht habe, völlig umgestaltet worden, werden aber erst, wenn das neue große archäologische Nationalmuseum an der Patissiastraße ganz vollendet sein wird, wirklich würdig und zweckmäßig untergebracht und verteilt werden.

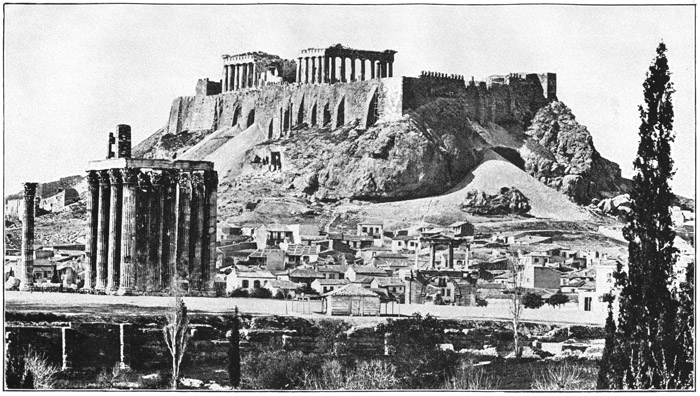

Athen mit der Akropolis

»Zunächst besuchten wir heute die Hauptsammlung der Technischen Hochschule, in der die vielbesprochenen, von Heinrich Schliemann erst seit 1872 in Mykenä, der Stadt Agamemnons, ausgegrabenen goldenen, ehernen, steinernen und tönernen Herrlichkeiten einer uralten, homerischen und vorhomerischen Kleinkunst aufbewahrt werden. Eine neue alte Welt tat sich hier lockend und packend vor meinen Blicken auf. Ich hatte heute aber noch keine Geduld, mich in sie zu vertiefen.

»Unser heutiger Besuch auf dem Burgberg galt vor allem dem neuen Akropolismuseum, das hier seit meiner letzten Anwesenheit entstanden ist. Es ist ein einfacher, aber nicht unwürdiger Bau, der wohlweislich in der ziemlich niedrig unter dem Parthenon gelegenen Südostecke der Akropolis zu dem Zwecke errichtet worden ist, alle beweglichen Altertümer, die auf der Akropolis gefunden werden, aufzunehmen. Wichtig ist der Saal der archaischen Marmorwerke, die in Ermangelung der durch die alten Schriftsteller gefeierten Bildwerke der griechischen Frühzeit uns als gleichzeitige Schöpfungen die Augen über deren Bedeutung öffnen. Ihre durch anderes, älteres Wollen und Können bedingte Herbheit und Strenge spricht uns mit eigenartigem Zauber an. Nicht minder wichtig aber sind natürlich die Säle mit den herabgestürzten, aber zufällig nicht verschleppten Marmorbildwerken des Parthenon, in denen die ganze Hoheit der Schule des Phidias strahlt. Vor sechs Jahren lagen sie, allen Unbilden der Witterung ausgesetzt, am Fuße des Parthenon. Es ist ein großer Fortschritt, daß man sie endlich unter Dach und Fach gebracht und voll genießbar ausgestellt hat. Und einzig kostbare, köstliche Reste sind es wahrlich. Sieht man sie auch nur daraufhin an, wie sie nach baubildnerischen Gesetzen dem Raum, den sie ausfüllen, angepaßt sind, so kommt einem die Blindheit zum Bewußtsein, mit der gerade in dieser Beziehung unsere modernen Bildhauer und Baukünstler geschlagen zu sein pflegen.«

Athen, den 3. November 1878.

»Heute habe ich Eleusis wiedergesehen. Ich erinnerte mich von früher, daß die Reste der einstmals so glänzenden Propyläen und des so berühmten Demeter- und Triptolemostempels, die man in dem von Albanesen bewohnten armen Dorfe Lepsina wieder ausgegraben hat, an sich unscheinbar sind. Ich erinnerte mich aber zugleich, daß die attische Landschaft nirgends charakteristischer und reizvoller erscheint und nirgends von anziehenderen geschichtlichen und mythologisch-philosophischen Erinnerungen durchweht ist, als auf der Landstraße zwischen Athen und Eleusis. Wir wußten daher, was wir zu erwarten hatten, und wurden reichlich belohnt.

»Jenseits des großen herrlichen Ölwaldes erreichten wir die Paßhöhe, wo das Kloster Daphni, dessen Kuppelkirche mit ihren byzantinischen Goldgrundmosaiken uns vorübergehend in eine fremde Zwischenwelt versetzt, an Stelle eines alten Apollontempels liegt. Dann wird die Schlucht, durch die die Straße führt, enger und wilder. An ihren Abhängen wachsen Kiefern. Es geht bergab. Plötzlich glänzt es unter uns blau auf. Das ist die Bucht von Eleusis oder Salamis. Das sind die Wogen, die an jenem denkwürdigen Tage des Jahres 480 vor unserer Zeitrechnung vom Blut der Perser und der Griechen rot gefärbt waren. Das sind die Höhen, hinter denen mit der Sonne dieses Tages die persische Herrlichkeit unterging. Salamis liegt braun, kahl und felsig gerade vor uns.

Schon sind wir am Ufer der Bucht angelangt, deren schimmerndklare, blaugrüne Wellen, von frischem Winde bewegt, am steinigen Gestade anschlagen. In großem Bogen umfahren wir die Bucht. Die Berge treten rechts immer weiter zurück. Wir sind in der fruchtbaren Ebene von Eleusis. Demeters Segensfrucht gedeiht hier noch immer, wenn Demeters Tempel auch in den Staub gesunken ist und die mystischen Prozessionen, die auf diesem Wege von Athen nach Eleusis zogen, nur noch im Gedächtnis der Schriftgelehrten fortleben. Mysterien von Eleusis! Ich meinte ihn neben uns herziehen zu sehen, den zartfarbigen Zug der Mysten, die edlen Gestalten in wallenden Gewändern mit heiligen Geräten. Ernst und mit feinem Anstand ziehen sie neben uns her, bis ein freudiger Ruf die Nähe des Heiligtums verkündet! Ahnungsreiche Träume erfüllen mein Herz mit süßen, geheimnisvollen Schauern! Mysterien von Eleusis!! Was bedeckte euer Schleier? Wußten eure Priester wirklich mehr von dem Zusammenhang aller Dinge als andere Sterbliche?

Ach, vergebens, sehnsuchtstrunken,

Harren wir auf einen Laut;

Jäh verschwunden und versunken

Ist, was wir im Geist geschaut.

Marmorsäulentrommeln liegen

Wüst umher auf kahlen Stiegen.

Liebste! Weltenrätselfragen

Löste keines Priesters Bund.

Geistesmorgenröten tagen

Nur aus tiefstem Herzensgrund.

Aller Weisheit Strahlen stammen

Nur aus heiliger Liebe Flammen.«

Athen, den 5. November 1878.

»Heute haben wir das neue archäologische Museum an der Patissiastraße, das nach seinem Ausbau alle griechischen Altertümer, mit Ausnahme derer der Akropolis, in sich vereinigen soll, und das Altertumsmuseum der Gelehrtenschule, das Barbakeion Lykeion, besucht, dessen Hauptreiz in seiner Sammlung attischer Vasen und bemalter Tonfigürchen besieht. Ein Hauch unendlicher Schönheit und des durch die Schönheit bedingten ewigen Seelenfriedens umwehte uns an diesen Stätten.

»Namentlich in dem Grabstelensaale des archäologischen Museums, der bereits eine größere Anzahl mit Flach- oder Hochreliefs geschmückter Marmorgrabsteine in sich vereinigt, als noch draußen an der Gräberstraße stehen, ahnen wir, welche Macht die Schönheit im ganzen Leben des Volkes hatte, das noch seine Toten mit so viel Schönheit umgab; und derselbe Geist begleitet uns auch in den Vasensaal des Barbakeion, in dem hauptsächlich die attischen Lekythen, jene schlanken, hohen Ölkannen, aufgestellt sind, die, nur für den Totenkultus verfertigt, auch nur in den attischen Gräbern erhalten sind und wiedergefunden werden. In ihrem Hauptfelde sind sie auf weißem Grunde mit farbigen Darstellungen bemalt, die sich auf die Totenverehrung beziehen. Die Klage um den auf seinem Lager ausgestellten Verstorbenen, seine Bestattung durch die Flügelgestalten Tod und Schlaf, die Bekränzung seines Grabsteins, an dem manchmal noch ein trauernder Lebender sitzt, und seine Überfahrt ins Schattenreich im Nachen des greisen Fährmanns Charon sind die Lieblingsdarstellungen dieser Gefäße.

Was sich Meisterhänden einst entrungen

Für die Lebenden im Sonnenglanz –

Reine, hohe, milde

Erz- und Steingebilde –

Ach! zerstört ist alles, ist verschlungen

Von der Zeitenwellen wildem Tanz.

Doch was zu den Toten fromm gebettet.

Die im kühlen Schoß der Erde ruhn,

Letzte Liebesgaben –

Wieder ausgegraben,

Ist der Nachwelt herrlich es gerettet,

Prangt es hier in hellen Sälen nun.

Liebespfänder sind's, den teuren Toten

Mitgegeben in die lange Nacht;

Reiner Kunst gemäße

Zarte Ziergefäße,

Jene Schalen dort, die irden roten,

Diese Krüge hier von lichter Pracht.

Auf dem weißen Grund mit reinen Farben

Sind sie leicht, doch inhaltsschwer, bemalt:

Treue Liebe schildern

Sie in schlichten Bildern,

Liebe, jenen fromm geweiht, die starben,

Von den Lebenden, die Licht umstrahlt.

Weiße Marmortotensteine glänzen

Aus der Mitte jedes Bilds hervor.

Liebende umwinden

Mit den heil'gen Binden

Sie von beiden Seiten, wie mit Kränzen,

Grüße sendend zu dem Schattentor.

Hier erst lern' ich ganz die Griechen lieben,

Fühl' ich völlig, Liebste, mich zu Haus.

Deine Lieb' und meine

Sind hier nicht alleine;

Denn in diesen Bildern steht's geschrieben:

Sie auch liebten übers Grab hinaus.«

Syrakus, den 13. November 1878.

»Ein Tag sinnigen Umherschlenderns unter den ernsten Ruinen hellenischen Altertums, ein Tag süßen Träumens unter üppigen Frucht- und Blütenbäumen, ein Tag begeisterten Schwärmens in großartig entzückender Natur! Um die Natur ist es uns in Sizilien dieses Mal vor allem zu tun. Für die Geschichte der Landschaftsmalerei habe ich hier nichts zu suchen. Aber die Landschaft Siziliens, namentlich die Ätnalandschaft des Südens der Insel, gehört zu den großzügigsten der Welt. Ob sie malerisch ist, mag dahingestellt bleiben; architektonisch ist sie gewiß. Mächtig baut sie sich auf und zieht unsere Seele mit empor zur Sonne und zu den Sternen.

»In Messina haben wir vorgestern den Boden Italiens, der hier doch von alters her großgriechischer Boden war, betreten. Aber gestern war der Himmel bewölkt. Erst heute, erst am Strande von Syrakus hat sich der Ätna uns in seiner ganzen Majestät entschleiert, er, der höchste aller Mittelmeerberge, ›die Säule der Welt, Ätna‹, wie Pindar singt, ›der in eisigem Busen scharfen Schnee durchs ganze Jahr nährt‹!

»Wie majestätisch liegt er da, weithin die Gegend beherrschend, alle übrigen Gebirge der Insel fast ums Doppelte überragend! Die Geologen sagen, er sei die jüngste Bildung der sizilischen Gebirge. Aber kaum war er da, so war er seinen älteren Brüdern auch schon über den Kopf gewachsen. Und wie vornehm die Linien sind, in denen die Riesenpyramide anschwillt! und wie fein das Weiß seines Schneehauptes von dem dunkelblauen Mantel des Berges und der hellblauen Kuppel des Himmels absticht!

Taormina, den 16. November 1878.

»Der Morgen war klar und kühl. Im Osten über dem dunkelblauen Meer lag die Morgenröte wie Goldorangenglut. Nicht die ›rosenfingerige‹ Eos leuchtete uns hier, sondern ›Eos im Safrangewande‹. Köstlich war das Schauspiel, ein täglich wiederholtes, vom Weltall mit der Erde gespieltes Auferstehungsdrama, das unser wartete.

»Schon glänzte das Licht an der uns zugewandten Seite des Ätna; schon fügten sich alle Einzelheiten klarer und deutlicher dem Bilde ein als gestern abend, da die Sonne hinter dem Berge unterging. Aber alles war noch kühl und grau. Nur über der östlichen Grenzlinie des Meeres lag ein Feuerschein. Allmählich wurden die Farben der Landschaft wärmer und heller, wurde das Licht des Himmels leuchtender und klarer. Immer höher verbreitete der glühende Schein sich am Himmel. Schon waren die Wolken, die über uns im Zenit schwebten, rosig angehaucht. Schon schossen Strahlen wie Radspeichen an der Stelle empor, an der die noch unsichtbare Sonne sich dem Horizonte näherte. Plötzlich umfloß den ganzen Himmel hinter dem Ätna ein rosenroter Schimmer. Noch hob das Schneehaupt selbst sich in kühlem Weiß von ihm ab. Aber das dauerte nur einen Augenblick. Dann übergoß die immer noch unsichtbare Sonne den blendenden Gipfel mit anfangs ebenfalls rosenrotem, rasch aber glühender werdendem Lichte, das den Himmel hinter dem Berge matt an Farbe erscheinen ließ. Der untere Teil des Vulkans war noch in Schatten gehüllt. Und jetzt! ein heller Feuerglanz, wie geschmolzenes Gold am Horizonte. Das war die Sonne selbst. Langsam, ihres Sieges sicher, tauchte sie aus dem Schoße des Meeres auf. Immer tiefer sank der Schatten des Ätna. Es war, als würde, wie beim antiken Theater, von oben herab ein Vorhang weggezogen; aber freilich nur ein durchsichtiger Schleiervorhang war es. Als die Sonne voll am Himmel stand, strahlte die Landschaft, wohin der Blick sich auch wenden mochte – und er fand jetzt Ruhe, sich vom Ätna abzuwenden –, ringsum im goldigst leuchtenden Frühlicht. Alles Wärme, alles Leben, alles Licht und Glanz! Feuriger, beseelter erschien die klassische Landschaft vorhin; nicht klassischer; vielleicht sogar romantischer; und dennoch schöner, jedenfalls hinreißender. Es war, als ob ein allmächtiger Herrscher sich bei der Natur einmal ein Musterstück ihrer Geschicklichkeit bestellt und als ob sie alle ihre Kraft zusammengenommen hätte, ein höchstes zu leisten. O Mutter Natur, welche Augenblicke der Wonne hast du für die Sterblichen bereit, die dich in den Stätten deiner Herrlichkeit aufsuchen dürfen. Verwirrt und beseligt schlägt des Menschen Herz an dem deinen.«

Neapel, den 17. November 1878.

»Vom Ätna zum Vesuv! Von Messina nach Neapel! Auf eine stürmische Nacht auf dem Meere folgte ein stürmischer Morgen. Die Einfahrt in den göttlichen Golf war rauh und unfreundlich. Der Vesuv lag gerade vor uns. Alles war in fliegende graue Wolken gehüllt. Über Kap Misen zog sich ein Gewitter zusammen. Was von Neapel aus dem Nebel auftauchte, war fahl und kalt. Aber als wir weiter hineinfuhren, wurden die näheren Höhen doch sichtbar; und sie waren mir ja alle alte Bekannte; fast jedes Gebäude, das vom Gestade herüberschimmert, wußte ich zu nennen; und dort Castel dell' Ovo; und darüber Castel Nuovo und noch höher Castel Sant Elmo mit dem Kloster San Martino! Wie wunderbar sich alles zusammenschließt! Man vergleicht die Anfahrt in Neapel mit der in Konstantinopel. Und doch, wie verschieden, fast umgekehrt, ist dieser Einfahrtsblick von dem vom Bosporus. Die Stadtsilhouette von Stambul ist unvergleichlich viel mächtiger, ernster und großartiger geschlossen als die von Neapel, dessen Kuppeln klein und unbedeutend, dessen flache, langweilige Gebäude nur in ihrer Masse wirken. Die Landschaftssilhouette, der die Stadt sich einfügt, aber ist unendlich viel großartiger in Neapel als in Konstantinopel. Die herrlich geformte Gebirgskette an der Sorrenter Seite, der edle Doppelgipfel des Vesuvs, die fein geschwungenen Linien der flacheren Küste vom Posilip bis zum Kap Misen! und dazu Capri, die schönste aller schöngeformten Inseln, die plastischste Bergform, die es gibt! Und Ischia! und Bajä! Nein! ich brauche mich nicht Lügen zu strafen. Es gibt nur einen Golf von Neapel.

›Siehe Neapel und stirb, nein, siehe Neapel und lebe!‹

»Es ist heute kein gewöhnlicher Tag in Neapel. Alle öffentlichen Gebäude und manche Häuser sind festlich geschmückt. Der junge König Umberto I. soll seinen ersten Einzug in die größte Stadt seines Reiches halten. Es ist schwer, einen Wagen zu bekommen, schwer, sich den Weg durch die Volksmassen zu bahnen. Verhältnismäßig ruhig aber ist es oben an der neuen großen Bergstraße des Corso Emmanuele, an der wir wohnen. Kaum eine andere Großstadt kann sich einer so aussichtsreichen Straße rühmen, an der Gasthof sich an Gasthof reiht. Sie windet sich oben an den Felsenhöhen über und hinter Neapel her und eröffnet die entzückendsten, vielfach vom Vesuv beherrschten Aussichten über Stadt und Golf. Bald von dieser, bald von jener Seite blickt man auf Neapel hinab und über die Stadt hinweg aufs Meer und die Berge.

»Als die Dämmerung herabsank, wurde die uns zugekehrte Seite des Vesuvs flammendrot. Wir erkannten, daß ein breiter Lavastrom hier langsam zu Tal floß und daß dem Krater über ihm eine gelblichweiße Dampfwolke entstieg. Je dunkler es wurde, desto feuriger leuchtete die Lava. Unheimlich glänzte der Widerschein des flüssigen Gesteins an dem über ihr schwebenden Gewölke. Also auch von dieser Seite zeigt Neapel sich wieder ganz als es selbst. Ein gütiges Geschick verhüte, daß der Ausbruch die Gewalt jenes von 1872 erreiche, dessen Schrecken ich damals hier gekostet habe.

»Zugleich zündeten sich unten in der Stadt viele tausend Lichter an; nicht nur die gewöhnlichen Straßenlaternen und Zimmerlampen. Neapel illuminierte zur Ankunft des Königs. Die Kuppel der Kirche San Francesco di Paola trug eine Flammenkrone, die allen ihren Linien folgte. Ergreifend wirkte der Gegensatz des dunklen Urfeuers, das vom Vesuv herabdrohte zu den hellen Freudenfeuern der großen Stadt. Das Meer lag grau und schweigend daneben.

Während der Abendtafel in unserem Gasthof verbreitete sich das Gerücht, der König sei verwundet: ein Meuchelmörder habe bei der Einfahrt den Dolch auf ihn gezückt und ihn gestochen. Wir gingen hinab, uns von allem zu überzeugen. Auch luden die bengalischen Flammen, deren kaltroter Schimmer das Feuer des Vesuvs unmalerisch überstrahlte, auch luden die von der Piazza del Plebiscito gen Himmel zischenden Raketen uns ein, den Festlichkeiten unten in der Stadt, die doch darauf schließen ließen, daß der König jedenfalls nicht schwer verletzt sei, einen Besuch abzustatten. Wir wanderten also zum großen Hauptplatz der Stadt hinab. Herrlich wirkte die Beleuchtung der im Halbrund vorspringenden Säulenhallen und der Kirche San Francesco di Paola in ihrer Mitte. Eine ungeheure Menschenmenge wogte vor dem Königsschlosse auf und ab. Wir erfuhren bald, daß es mit dem Mordanfall seine Richtigkeit habe, daß der König aber nur leicht verwundet sei und sich nicht einmal entkleidet habe. Die Abendblätter berichteten schon die Einzelheiten. Plötzlich wurde das Beifallsjauchzen der Masse lauter. Der König und die Königin zeigten sich auf dem Balkon. Wir sahen nur, daß sie da waren; es war zu dunkel, um ihr Aussehen zu erkennen. Das Wehen mit Taschentüchern und das Evviva-Rufen wollten kein Ende nehmen.«

Neapel, den 19. November 1878.

»An der Hafentreppe von Santa Lucia war heute große Aufregung, als wir kamen. Hier war vor sechs Jahren einer der Mittelpunkte der Schlenderstunden meiner Arbeitstage. Hier kennt mich jeder. Giuseppe Canone, der Schiffer, lag gerade faul in seinem an den Strand gezogenen Boote. Als er seinen Namen rufen hörte, sprang er auf und rief mir, ohne sich zu besinnen, vergnügt und herzlich sein altes ›Signor Don Carlo‹ entgegen. Daß ich dieses Mal meine Frau mitgebracht, war ihm eine freudige Überraschung. Hatte doch auch er sich inzwischen verheiratet und bereits Vaterfreuden erlebt. Herzlich schüttelten wir uns die Hände. Bald umringte uns die ganze Sippe, die mich gekannt. Die Begrüßung war herzlich und lebhaft, aber ›diskret‹, wie die Italiener aus dem Volke es gegen Leute, denen sie wohlwollen, zu sein pflegen. Giuseppe war nur wenig älter geworden, er war hübsch und zierlich wie früher; aber er war schlecht gekleidet. Mir schien, als hätte er seit meiner Abreise kein neues Blauhemd erhalten. Giovanni dagegen, damals ein Junge von fünfzehn Jahren, hatte sich zum Typus eines schönen, feurigen Italieners entwickelt. Ein weicher, dunkler Schnurrbart schmückte seine Lippen. Hals und Brust waren breit und kräftig geworden. Aus seinen schwarzen Augen, so gutmütig und herzlich sie dreinschauten, blitzte ein heißes südliches Feuer. Auch war er sauber und gut gekleidet. Wir erfuhren bald, daß er verlobt sei und nächstens heiraten werde. Giuseppe, als Familienvater, durfte nicht so viel auf sein Äußeres wenden. Aber sein Gesicht und seine Hände waren sauber und verhältnismäßig wohlgepflegt, wie das bei italienischen Schiffern zu sein pflegt.

»Während wir unser Austernfrühstück unter der Halle im Angesicht des mächtig qualmenden Vesuvs und des noch immer wogenden Meeres verzehrten, holte Giuseppe das Stammbuch, das Freund Krohn und ich ihm vor sechs Jahren als Zeugnisbuch eingerichtet hatten. Auf dem ersten Blatte stand noch immer sein Bildnis, wie Krohn es in Wasserfarben gemalt hatte. Dann folgten Verse, in denen ich Giuseppe auf Treppe, Schleppe, Steppe, Dieppe und Kreppe gereimt hatte. Das nächste Blatt enthielt unsere eigentlichen Zeugnisse, das folgende Krohns Zeichnung von Giovanni mit dem Boote. Ich freute mich, daß manche Fremde sich unserem Vorgang angeschlossen hatten. Giuseppes Buch war voll von Zeugnissen und Versen in allen Sprachen.

»Zur abendlichen Mahlzeit fuhren wir mit Giuseppe und Giovanni über den Golf zu dem Speisehaus am Posilip, in dem Krohn und ich vor sechs Jahren täglich zu Abend gegessen hatten. Der Abend war lau und weich wie kaum ein Juliabend auf der Nordsee. Vergebens versuchten wir ein Segel zu setzen. Das schlaffe Linnen schlug beim Schwanken klappernd an den Mast. Die Ruder mußten nachhelfen, bis wir in die Nähe des Posilip kamen.

»Wie schroff steigen am Posilip die Felsen, von mächtigen, künstlichen und natürlichen Wölbungen unterhöhlt, aus der Flut empor! Wie malerisch spannen breite Brückenbogen sich droben als Viadukte über die Schluchten, die, mit Wein, Öl und Orangen bewachsen und von Pinien überragt, zum Meere abfallen! Wie bunt türmt auch hier sich Villa über Villa, Trattoria über Trattoria: die untersten hart am Meere, das bei Sturm in ihren Felsenkellern brandet, die höchsten aber auf der Höhe des langgestreckten Bergrückens. Giuseppe und Giovanni lassen uns kaum Zeit zu ruhiger Betrachtung. Das ist ein Schmeicheln und Lachen, ein Erzählen und Fragen, das kein Ende nimmt. Ich frage Giuseppe heimlich wegen des zerlumpten Hemdes. Er ist sehr betroffen darüber. Natürlich durfte ich ihn nicht fragen, ohne ihm ein neues zu versprechen. Mein Versprechen entlockt ihm laute Freudenrufe. Er erinnert sich aber auch jeder Stelle, die wir vor sechs Jahren gemeinsam besucht haben, jedes Gespräches, das hier oder dort geführt, jedes Blickes, der gewechselt worden. Alles wird in heiterster und liebenswürdigster Weise ins Gedächtnis zurückgerufen.

»Am Scoglio di Frisio, dem romantischsten Teil des Posilip, thront die Trattoria. Die Söhne des Hauses, Don Agostino und Don Vincenzo, sind, da ihr Vater inzwischen gestorben, zu Herren vom Hause geworden. Aber sie haben ein neues Haus hart neben dem alten inne, aus dem ein Rechtsstreit mit Vettern sie vertrieben. Vincenzo und Agostino erkennen uns von weitem durchs Fernrohr. Sie winken mit Tüchern. Sie eilen hinab zu der Kellerwölbung, von der die Treppe ins Meer führt. Sie stellen die Musikanten mit Geigen und Gitarren auf der Terrasse auf. Altbekannte lustige Klänge tönen zu uns herüber, freundliche Zurufe dazwischen. Jetzt landet unser Boot an der Treppe. Wir schütteln uns herzlich die Hände.

»Auf reizender, mit bunten Kacheln gepflasterter Terrasse, hart neben den mächtigen, vom Meer unterwühlten grauen Ruinen des Palazzo della Regina Giovanna, wie ihn der Volksmund nennt, sind saubere Tische gedeckt. Oben begrüßte uns auch die alte Mama und der Pater Fiduzio, der ewige Hausfreund. Für Giuseppe und Giovanni wird unten an der Ufermauer der Tisch mit Makkaroni und Wein gedeckt. Giuseppe meint, sei sein Hemd nicht so scheußlich zerrissen, so würde er um die Erlaubnis gebeten haben, nicht am selben Tische – diese Italiener wissen stets die Grenzen einzuhalten –, doch aber in derselben Halle mit uns speisen zu dürfen. So müssen wir uns begnügen, ihnen von oben zuzutrinken. Gitarrenspieler, Fiedler und Sänger erheitern uns wie damals das lecker bereitete Mahl mit den schönen melodischen sowohl wie mit den verrückt bizarren Volksliedern Neapels. Der Vesuv, dem wir gerade ins Antlitz sehen, speit feuerrote Lava. Wir unterhalten uns köstlich und sind wieder ganz hingerissen von der Natürlichkeit, der Liebenswürdigkeit, der echten Herzlichkeit und dem angeborenen Gentlemantum aller dieser Kinder des Volkes, die hier um uns versammelt sind.«

Capri, den 3. Dezember 1878.

»Ei, ihr schönen Caprimädchen,

Seid ihr alle noch zur Stelle,

Die ich liebt' als Junggeselle?

Du Gazelle, du Libelle,

Du, die helle Meereswelle?

Ei, ihr schönen Caprimädchen,

Seid ihr alle noch zur Stelle?

Fischen eure fernen Liebsten

Immer drüben noch Korallen,

Wo die Wogen weicher wallen?

Sucht daheim den Fremden allen

Neckisch noch ihr zu gefallen,

Während eure fernen Liebsten

Drüben fischen nach Korallen?

Freilich, von den fernen Liebsten

Liebtet damals ihr zu schweigen,

Euch dem Fremden hold zu zeigen!

Harmlos war's, doch wundereigen,

War ein schelmisch Herzensneigen!

Freilich, von den fernen Liebsten

Liebtet damals ihr zu schweigen.

Aber heut' erzählt ihr alle

Von den Liebsten, liebentglommen.

Tändeln, denkt ihr, kann nicht frommen.

Nun sein Lieb er mitgenommen,

Ist ihm doch nicht beizukommen.

Heute drum erzählt ihr alle

Von den Liebsten, liebentglommen.

Also alle weilen ferne

Hinter Malta und Messina?

Deiner schrieb dir, Mariannina?

Deiner ist dir treu, Cecchina?

Hochzeit hältst du bald, Bettina?

Aber alle weilen ferne

Hinter Malta und Messina!

Seht! ihr klugen Caprimädchen,

Ich bin glücklich mit der Meinen!

Mögen bald euch lieben Kleinen

Auch die günstigen Sterne scheinen,

Die den Liebsten euch vereinen!

Seht, ihr klugen Caprimädchen,

Ich bin glücklich mit der Meinen.«

Rom, den 12. Dezember 1878.

»Rom! Rom! Erst seit neun Tagen weilen wir in deinen Mauern, erst einen kleinen Bruchteil dessen, was du an Kunst und Leben, an Natur und Poesie in deinem Schoße birgst, habe ich an der Seite meiner teuren Gefährtin wiedergesehen; aber schon das ist genug, um mich empfinden zu lassen, wie arm und nüchtern alle anderen Städte der Welt, mit dir verglichen, sind. Jeder Tag war ein Festtag; und als Feier empfand ich jede Stunde, in der ich mit der Geliebten in der Peterskirche oder im Kolosseum, auf dem Monte Pincio, dem Palatin oder dem Kapitol, vor den unsterblichen Schöpfungen Fiesoles, Botticellis, Michelangelos und Rafaels im Vatikan oder vor Tizians himmlischer und irdischer Liebe in der Galerie Borghese verbracht habe.

»Heute war für unsere römischen Wandertage, die Arbeits- und Schlendertage zugleich sind, ein Tag wie alle anderen, und doch hat gerade er uns die Größe Roms in der umfassendsten Weise offenbart.

»Einen lehr- und genußreichen Morgen verbrachten wir unter den Deckengemälden Guercinos und zwischen den berühmten antiken Bildwerken der Villa Ludovisi, die ich zum ersten Male besuchte, da sie bei meinem früheren Aufenthalt in der ewigen Stadt unzugänglich war. Köstlich ist die Aussicht vom Park der Villa, der unter Steineichen, Pinien und Zypressen her eine weite, inhaltsreiche Aussicht eröffnet. Noch großartiger aber ist der Blick vom Balkon des Saales von Guercinos Ruhmesgöttin. Der Quirinalpalast beherrscht, von hier aus gesehen, den Mittelgrund der ganzen kuppelreichen Stadt, die sich zu unseren Füßen dehnt. Wir sind hier im Rom der neuen italienischen Könige.

»Einen schönen Nachmittag verlebten wir in der Engelsburg, in deren Gemächern ich den Fresken von Perino del Vaga nachging. Vom Dache des mächtigen Rundbaues, zu dessen Füßen der gelbe Tiber, gerade hier von der herrlichen Engelsbrücke überspannt, sich in großem Bogen windet, ist die Aussicht noch reicher, mannigfaltiger und belebter als die von der Villa Ludovisi. Hier sind wir im Rom der Päpste aller Zeiten.

»Abends aber besuchten wir wieder einmal das Kolosseum. Weltgeschichtliches Grauen befiel uns beim Herabblicken von den oberen Stufensitzen auf die mächtige, vom Blute Tausender und Abertausender getränkte Arena. Helles Entzücken aber erfüllte uns, als wir von der höchsten Galerie des Amphitheaters in die Runde blickten. Hinter dem Forum sahen wir die Sonne untergehen. Schwarz winkten die Palmen des Palatin, die Pinien des Aventin herüber. An der entgegengesetzten Seite des Gesichtskreises aber funkelten die Fenster der alten Basilika Santa Maria maggiore im glühenden Abendlichte. Wir sahen das Rom der Kaiserzeit im Untergangsglanze.«

Rom, den 18. Dezember 1878.

»Rom ist weitaus die wichtigste Stadt des ganzen Südens für die Geschichte der Landschaftsmalerei, der ich nachgehe. Wenn irgendeine Schule, so kann die Landschaftsschule der Poussin, Dughet, Claude Lorrain und ihrer Nachfolger als römische Schule bezeichnet werden. In Rom arbeiteten diese Meister, der Umgebung Roms entlehnten sie ihre Motive, und die römischen Paläste sind heute noch voll von ihren Werken.

»Auch die Kirchenlandschaftsmalerei, die im 17. Jahrhundert als besondere Gattung in Belgien entstand und gepflegt wurde, kann man außer in Belgien nur in Rom verfolgen. Natürlich haben wir ihre früheren Äußerungen in Rom, wie die Landschaften Paul Brils in Santa Cecilia in Trastevere und ihre schönsten hiesigen Schöpfungen, die Landschaften Dughets mit Darstellungen aus dem Leben des Elias in San Martino ai Monti, bereits aufgesucht.

»Außer den Kirchen und den öffentlichen Sammlungen kommen für die Geschichte jener römischen Landschaftsschule des 17. Jahrhunderts vor allem noch die Paläste der römischen Großen in Betracht, die ihre Privatsammlungen freilich im vollen Gegensatz zu den neapolitanischen Marchesi und Principi dem Kunstfreund mit größter Gastlichkeit zugänglich machen, aber meist doch neben ihrer eigentlichen, zugänglichen Galerie noch eine Reihe von unzugänglichen Sälen mit oft nicht minder wichtigen Bildern enthalten, die auch weder in den Reisehandbüchern noch in Burckhardts Cicerone genannt werden. Aber ich mache die Erfahrung, daß die römischen Großen dem Forscher, der sich auch ohne Empfehlung – und die Vermittlung unserer Botschaft anzurufen, erwies sich bald als überflüssig – in überzeugender Weise an sie wendet, den Zutritt auch zu den verschlossenen Sälen selten verweigern. Wie in den Palazzi Barberini und Colonna, erfuhr ich dies heute auch im Palazzo Doria. Da gerade die berühmten Landschaften Gaspard Dughets im Eingangssaale der zugänglichen Galerie Doria nur einen Bruchteil der Bilder dieses Meisters ausmachen, die der Palast besitzt, war es mir von besonderer Wichtigkeit, auch in seine inneren, bewohnten Gemächer eindringen zu dürfen. Der fürstliche Galeriedirektor Domenico Pranzetti führte mich heute mit großer Liebenswürdigkeit selbst in die verschlossenen Säle; und fast erschrak ich über die Fülle großer, raumschmückender Landschaften Dughets und seiner Schule, die mir hier entgegenstrahlte. Durch die Vermittlung Signor Pranzettis erhielt ich aber auch sofort die Erlaubnis des Fürsten, in den nächsten Tagen in diese Gemächer zurückkehren und alle ihre Bilder mit Muße studieren zu dürfen. Für heute hatte ich noch genug, in den öffentlichen Sälen anzumerken.«

Rom, den 20. Dezember 1878.

»Die feierliche Sitzung des deutschen Archäologischen Instituts auf dem Kapitol war uns heute eine angenehme Abwechslung. Adolf Klugmann erklärte einen etruskischen Spiegel. August Mau hielt einen lehrreichen Vortrag über die Entwicklungsgeschichte der pompejanischen Wanddekorationen. Das neue prächtige Gebäude des Archäologischen Instituts ist erst seit meiner früheren Anwesenheit in Rom errichtet worden. Henzen und Helbig, die uns mit gewohnter Liebenswürdigkeit und Gastlichkeit aufnahmen, sind die beneidenswertesten Gelehrten dieser Erde. Das Deutsche Reich besitzt nunmehr auf der Höhe des Kapitols eine ganze, von Gärten umgebene Gebäudegruppe: sein Botschaftshaus, sein Archäologisches Institut und sein Hospital. Daß manchen Römern dieser deutsche Besitz im ältesten und eigentlichsten Mittelpunkte Roms ein Dorn im Auge ist, begreift sich; ebenso begreiflich aber ist es, daß jedes deutsche Herz im Bewußtsein dieses Besitzes und der ernsten geistigen Arbeit, deren Stätte er ist, höher schlägt.«

Rom, den 27. Dezember 1878.

»› Fortes fortuna adjuvat.‹ Wir machten heute einen Versuch, Eintritt in die Villa Farnesina zu erhalten, der wider Erwarten gelang. Der jetzige Besitzer der Villa, der spanische Herzog von Ripalda, hat die öffentlichen Tage abgeschafft, an denen bisher wenigstens die Rafaelischen Fresken fremden Besuchern zugänglich waren. Er zeigt die berühmten Gemälde nicht mehr. Auch auf der deutschen Botschaft, deren Vermittlung ich nachgesucht hatte, hatte man uns mit einem › Lasciate ogni speranza‹ geantwortet. Ich dachte aber des Wortes ›Selbst ist der Mann‹, setzte mich hin, nahm meinen besten italienischen Stil zusammen und schrieb dem Herzog einen beweglichen Brief, in dem ich ihn ersuchte, mir die Besichtigung der Villa zu gestatten. Um zehn Uhr fuhren wir selbst vor, um den Brief abzugeben. Meine Frau blieb draußen im Wagen sitzen. Ich wollte nur den Brief abgeben und meine Adresse zurücklassen. Der Pförtner aber, gefällig gemacht, ersuchte mich zu bleiben. Ich könne die Antwort gleich selbst mitnehmen. Nach fünf Minuten stürzte ein Diener aus dem Palaste und fragte, ob ich die persona, die den Brief geschrieben, selbst sei. Ich bejahte es und fügte hinzu, meine Frau säße draußen im Wagen. Der Diener stürzte wieder in den Palast; nach weiteren fünf Minuten aber kam er zurück und lud uns im Namen des Herzogs ein, näherzutreten; es sei zwar alles in Unordnung – eine von den Großen des Südens stets gebrauchte Redensart –; aber wir sollten nur kommen.

»Drinnen empfing uns ein anderer Diener und führte uns mit spanischer Grandezza durch alle Räume der Villa. Ich bekam Dinge zu sehen, die ich früher nie gesehen hatte. Denn vor sieben Jahren waren nur die beiden unteren Rafael-Hallen sichtbar, alles andere blieb unzugänglich. Soddomas und Peruzzis berühmte Fresken im oberen Stockwerk sah ich heute zum ersten Male. Aber auch die übrigen, neu und wohnlich ausgestatteten Zimmer wurden uns nicht vorenthalten. Freilich wirkt diese neuzeitliche Einrichtung auf dem Grunde des großartigen Raumschmucks des Cinquecento zum großen Teil stilwidrig. Aber die Tatsache selbst, daß die großen Wand- und Deckenbilder wieder täglich zur Geltung kommen, tat mir wohl. Früher wirkte die unwohnliche Leere der Rafael-Säle kalt und lieblos.

»Der Diener ging aber trotz seiner Grandezza rasch. Wollten wir stehenbleiben, um uns irgendwo zu vertiefen, so wußte er durch eine unwiderstehliche Art uns doch weiterzuziehen, wie der Magnet das Eisen. Am Ende der Wanderung fühlten wir uns unglücklich und geblendet in dem Bewußtsein, eigentlich doch nichts gesehen zu haben. Allein jetzt rief die Stimme des Herzogs unseren Führer aus seinem Arbeitszimmer zu sich. Gleich darauf kehrte er zurück und bat, wir möchten uns nicht beeilen; wir sollten uns aufhalten, wo wir wollten und solange wir wollten, und ich sollte Notizen machen, wo es mir beliebte. Wir ließen uns das nicht zweimal sagen.

»Zunächst kehrten wir in den Soddoma-Saal zurück und betrachteten mit Muße die weltberühmten, obgleich wenig gekannten Meisterschöpfungen des sienesischen Rafaels. Die Gesamtordnung der Hochzeit Alexanders und Roxanes hatte ich mir edler und abgerundeter, ihre Gesamtfärbung wärmer und einheitlicher gedacht. Aber die einzelnen Gruppen und Gestalten sind voll inneren Lebens und besonders die Knabengestalten von göttlicher Schönheit. Längere Zeit verweilten wir in dem oberen Saal, dessen Wände von Baldassare Peruzzi mit einer großen, formenklaren und farbenstarken Architekturmalerei geschmückt sind. Prächtige gemalte Säulenhallen gewähren großartige Durchblicke in weite gemalte Landschaften. Hier stand ich, halb wider Erwarten, vor Darstellungen von entscheidender Wichtigkeit für meine Sonderuntersuchungen. Peruzzi erscheint hier als Bahnbrecher der ›Prospektenmalerei‹, ja der ganzen landschaftlichen Wandmalerei, die dann von anderen Händen weitergebildet wurde.

»Noch länger verweilten wir natürlich in den unteren Sälen der Farnesina. Unter Rafaels berühmten Darstellungen aus der Geschichte Amors und Psyches am Gewölbespiegel in den Stichkappen und Deckenzwickeln der großen Halle empfand ich mehr als je vorher die Abschwächung der einzigschönen Formensprache Rafaels durch die ausführenden Schülerhände und des ursprünglichen Farbenzusammenhangs durch die grelle Übermalung namentlich des Grundes, dessen giftiges Blau den Augen wehtut. Aber stärker als je vorher fühlte ich auch die unendliche Kraft, Klarheit und Schönheit der Gesamtschöpfung und aller ihrer Einzelgruppen und Gestalten, wie Rafael sie gedacht, gewollt und vorgezeichnet hatte.

»Als eigenhändige Schöpfung Rafaels von unendlich überlegener Wirkung aber ist sein großes Freskobild der Meergöttin Galatea in dem angrenzenden Saal. Von Tritonen, Nereiden und Seekentauren begleitet, fährt die liebeheischende Göttin auf ihrem von Delphinen gezogenen Muschelwagen über das Meer. Kleine Liebesgötter, die über ihr in der Luft schweben, zielen auf sie. Das Nackte ist plastisch gesehen, aber malerisch behandelt. Hier ist die Antike wirklich Fleisch und Blut geworden. In seiner Art ist dieses, in anderer Art ist jene himmlische und irdische Liebe Tizians das vollschönste Gemälde der Hochrenaissancezeit. Schade, daß die anderen Wandfelder dieses Saales nicht mit entsprechenden Bildern Rafaels, sondern mit Landschaften Gaspard Dughets oder seiner Schule gefüllt sind. Daß diese Bilder mich dieses Mal besonders hätten beschäftigen müssen, vergaß ich angesichts des köstlichen Meisterwerkes des großen Urbinaten. Ich würdigte sie kaum eines Blickes.«

Rom, den 3. Januar 1879.

»Draußen vor dem Ponte Molle

Schwelgten wir in Rebensaft,

Feurig schlug der rote, volle

Unsren Geist in süße Haft.

Draußen vor der Porta pia

Wärmt' uns, mild wie Sonnenschein,

In versteckter Osteria

Heller, goldner Feuerwein.

Röm'scher Wein ist heil'ge Lethe,

Worin alles untertaucht,

Was der graue Staub der Städte

Über Menschenseelen haucht.

Süßes, seliges Vergessen

Quillt aus diesem Lethestrom.

Deine Größe nur ermessen

Kann die Seele noch, o Rom.

Doch es birgt noch größren Zauber

Der Fontana Trevi Quell:

Röm'sches Wasser, frisch und sauber.

Die Erinnerung macht es hell.

Liebender Erinnerung Funken

Weckt die Aqua Vergine.

Wer beim Abschied sie getrunken,

Fühlt nach Rom ein ew'ges Weh.

Mag er, wo er will, verweilen,

Schal erscheint ihm jedes Glück:

Über viele hundert Meilen

Zieht es ihn nach Rom zurück.

Laß, Geliebte, laß dein Trauern!

Tranken von dem Quell ja, Kind:

Lange kann es nicht mehr dauern,

Bis in Rom wir wieder sind.«

Siena, den 9. Januar 1879.

»So umfangen also auch mich einmal die Mauern der guten alten toskanischen Bergstadt, der heiteren, lieblichen Stadt, deren Bewohnern Feinheit der Sprache, der Sitte und der Empfindung vor allen Italienern nachgerühmt wird. Aber freundlich empfängt uns Siena nicht. Keine Morgensonne durchdringt das Wolkengrau und schmilzt den Schnee auf den Dächern und den Straßen. Wagen sind hier nicht zur Hand. Wir waten durch den halbschmelzenden Schnee auf steilen, stillen Straßen und könnten uns, von der Berglage abgesehen, ebensogut einbilden, eine Kunstreise nach Braunschweig als nach Siena unternommen zu haben. Weshalb mir in Siena, der Gibellinenstadt, Braunschweig, die Welfenstadt, einfällt? Siena muß doch wohl etwas von Braunschweig ins Italienische übersetzt haben: das gotische Rathaus, den noch halb romanischen, freilich in der italienischen Übersetzung grundverschieden wirkenden Dom, die mittelalterlichen Wandgemälde, die altertümlichen Häuser. Freilich hat Braunschweig keine solche Fülle von gotischen Prachtpalästen aufzuweisen wie Siena. Darin ist Siena einzig. Diese mächtig massiven Bauten, im unteren Geschoß meist aus Hausteinen, im oberen aus Ziegeln erbaut, mit ihren zierlichen, durch schlanke Rundsäulen dreiteilig gemachten Spitzbogenfenstern, geben der Stadt ein sehr eigenartiges Gepräge. Dazu die hohe Lage, die prächtige Aussichten auf Berge und Täler bietet. Loggien und Standbilder zeigen den Wetteifer mit Florenz. Ach! und all die sinnig übersinnlichen Goldgrundbilder der sienesischen Malerschule, die uns in der Gemäldesammlung des Instituts anlächeln! Gerade auf diesem Gebiete suchte Siena es Florenz gleichzutun. Aber Siena ist im besten Falle doch nur ein Kleinflorenz; und gerade in der leben- und machtsprühenden Frührenaissancezeit, der Glanzzeit der florentinischen Baumeister, Bildhauer und Maler, ist es zurückgeblieben.«

Siena, den 11. Januar 1879.

»Heute haben wir die Wagenfahrt nach San Gimignano, der ›Stadt mit den schönen Türmen‹ und den prächtigen Wandgemälden der bedeutenden sienesischen Maler des 14. und der großen florentinischen Meister des 15. Jahrhunderts, gemacht.

»Es war ein echter Scirokkotag, der den Schnee der vorigen Tage bis auf wenige Reste beseitigt hatte. Es regnete. Doch sahen wir, daß wir durch einen großen Eichwald fuhren, der ein entschieden nordisches Aussehen hatte. Die nasse, bräunlichgraue Landstraße und zu beiden Seiten knorrige, graustämmige, teils kahle, teils noch mit braunem Laube bekleidete Eichbäume, das war unser Haupteindruck. Nur die Staffage war südlich.

»Das Landvolk, das uns begegnete, machte einen außerordentlich angenehmen Eindruck. Es sind ungewöhnlich schöne Gestalten und ungewöhnlich schöne Köpfe von frischem Aussehen. Die einfarbig dunklen Gesichter Süditaliens sieht man hier fast gar nicht. Das Purpurblut blüht sichtbar auf diesen Wangen, die dunklen Augen schauen offen und ehrlich drein; und ein freundlicher Gruß belohnt den Reisenden, der mit Wohlgefallen in diese Augen blickt. Unter den Fuhrwerken, die uns entgegenkamen, fielen uns die mit drei Maultieren in einer Reihe bespannten Karren auf, die ziegelrot angestrichen waren. Die Maultiere waren mit feurigroten Decken behängt. Der Führer folgte unter einem mächtigen grünen oder gelben Regenschirm. Das gab auf der blinkend nassen, grauen Landstraße zwischen dem grauen und braunen Walde reizende Bilder von überraschender Farbenwirkung, die namentlich, wenn der Regenschirm gelb – von einem leuchtenden Orangengelb – war, äußerst eigenartig und pikant herauskam. Wie wünschte ich diesen oder jenen meiner talentvollen Düsseldorfer Freunde herbei, um solch ein Bild festzuhalten.«

Florenz, den 20. Januar 1879.

»Florenz! Wie glücklich war ich vor acht Tagen, als wir die Berge, durch die unser Zug sich hindurchwand, höher werden und Brunellescos lebendig emporwachsende Domkuppel immer näherkommen sahen! Wie weihevoll war mir zumute, als meine Füße wieder den glatten Fliesenboden der florentinischen Straßen betraten. Halten doch viele Florenz für die schönste Stadt der Welt und sind sich doch alle einig, daß Florenz die Wiege aller künstlerischen und dichterischen Größe Italiens ist. War Rom die geistliche, so war Florenz die geistige Hauptstadt des Italiens der Renaissancezeit, und nur Florenz darf sich das Athen Italiens nennen. Als wir noch kaum den Staub der Reise von unseren Kleidern abgeschüttelt hatten, gingen wir ohne Umwege auf unser diesjähriges Hauptziel zu, die große, einzig herrliche, durch den langen, mit köstlichen alten Teppichen geschmückten, auf fester Brücke über den Arno geführten Verbindungsgang vereinigte Doppelgalerie der Uffizien und des Palazzo Pitti, in der ich mindestens eine Woche lang Tag für Tag schauen, untersuchen, vergleichen und Bemerkungen niederzuschreiben hatte. Inhaltsreiche, köstliche Tage waren es.

»Was alle Prachtpaläste und Bogenhallen der Arno-Hauptstadt, alle ihre zahlreichen Marmorbildwerke, die die Geschichte der Renaissancebildhauerei in sich verkörpern, alle ihre unzähligen Wand-, Altar- und Staffeleigemälde, aus denen uns die ganze Entwicklung der neueren Malerei mit großen, leuchtenden Augen aus fest geschnittenen Köpfen anstrahlt, alle aussichtsvollen Höhen und alle einblicksreichen Täler seiner Umgebung uns auch dieses Mal gewesen sind und gegeben haben, kann nur ahnen, wer sich selbst einmal in die florentinische Fülle verstrickt hat. Kraft und Anmut sind in der Landschaft und in der Kunst keiner anderen Stadt so unauflöslich gepaart wie in Florenz. Und dennoch! Ich weiß kaum, woran es liegt, in der Rückerinnerung lag Florenz mehr blendend, belehrend und belebend als poesieerfüllt und zum Herzen sprechend, wie Neapel, Rom und Venedig, hinter mir. Heimweh habe ich wohl nach mancher kleineren italienischen Stadt, von den italienischen Großstädten aber nur nach Venedig, Rom und Neapel gehabt; und auch dieses Mal glaube ich jetzt schon ähnlich zu fühlen. Vielleicht liegt es daran, daß das italienische Volksleben mit seiner Natürlichkeit und Anmut, seiner Frechheit und seiner Liebenswürdigkeit, seiner Offenherzigkeit und seinem Anstandsgefühl dem Fremden in Florenz nicht so zugänglich ist wie in Neapel, Rom und Venedig; vielleicht auch daran, daß der hinreißende Zauber der florentinischen Landschaft weniger stimmungsvoll wirkt als die landschaftlichen Reize jener drei Städte, die sich in alle ihre Straßen und Plätze fortpflanzen; vielleicht aber auch nur daran, daß ich der Hoheit der Arnostadt zu bewundernd gegenüberstehe, um mir eine herzliche Annäherung zu gestatten.«

Venedig, den 29. Januar 1879.

»Traumhaft war uns zumute, als wir gestern abend in der traumhaftesten aller Städte ankamen. Kein Mondschein empfing uns. Graue Wolken umzogen den Himmel. Aber die Nebel, die uns auf dem Festlande verfolgten, hatten sich zerstreut. Über den Wassern war es klar; und die Gondelfahrt durch die stillen Wassergassen in dunkler Nacht vom Bahnhof zu unserem Gasthof erzeugte eine geheimnisvolle Stimmung in unseren Seelen. Aus den Häusern schimmerten die Lichter herüber. Hier und da stand noch ein Pärchen auf einer stillen Brücke. Kein Laut war vernehmbar als das Plätschern unserer Ruder im Wasser. Leise, leise, wie durch eine Geisterstadt, glitten wir dahin. Mendelssohns ›Venezianisches Gondellied‹ in G-Moll summte mir in den Ohren. Andante Sostenuto, Piano und Pianissimo.

»Aber nein! es war kein Traum! Heute morgen liegt die wunderreichste Stadt der Welt im hellen Sonnenglanze vor uns da. Wir wohnen im dritten Stockwerke des spätgotischen Palazzo Giustiniani an der Mündung des Canale grande, der Dogana di Mare gerade gegenüber. Es ist kein Traum. Ein Blick zu unseren Fenstern hinaus zeigt uns die Lagunenstadt in ihrer ganzen Schönheit. Schräg gegenüber zur Rechten strahlt der barocke Prachtbau der Kirche Santa Maria della Salute in leuchtender Marmorweiße und spiegelt sich in der grünen Wasserfläche des Kanals. Schräg gegenüber zur Linken aber steigt Palladios Säulenfront der Kirche San Giorgio Maggiore mit ihrer einsamen Insel aus der Flut.

»Wie war es nur möglich, daß Menschen auf den Gedanken kamen, solche Prachtbauten mitten in die See zu setzen? Wäre es keine Wirklichkeit, man würde es für zu märchenhaft für ein Märchen halten. Unser Blick schweift über den Lido hinweg bis zum offenen Meer. Es ist unmöglich, das ganze verwickelte Insel- und Kanalsystem der Seeseite Venedigs besser zu überschauen als von unseren Fenstern aus. Hier möchten wir den ganzen Tag liegen, hinausblicken und träumen. Aber eine liebe Pflicht ruft uns auch hier in die Kirchen und Säle, von deren Wänden die Meisterwerke der alten Kunst Venedigs herabschauen.«

Venedig, den 2. Februar 1879.

»Wunderbar beseligt gleiten wir Tag für Tag durch die stillen Wasserstraßen, zu deren Seiten sich, die Entwicklung der venezianischen Baukunst während ganzer sieben Jahrhunderte veranschaulichend, Prachtpaläste an Prachtpaläste und Kirchen an Kirchen reihen. Von Wundern der Kunst gleiten wir zu Wundern der Kunst, fahren aber auch draußen in der Lagune von Insel zu Insel, vor denen sich uns an sonnigem Februartage wie dem heutigen, wenn die weißgezackte Alpenkette das Meer im Norden säumt, eine neue Herrlichkeit auftut. Unser venezianischer Giuseppe, der uns niemals im Stiche läßt, heißt Sebastiano. Sebastiano ist nicht so feurig und kindlich zugleich wie Giuseppe, aber er ist noch sinniger und fürsorglicher als dieser. Er ist eben nicht Neapolitaner, sondern Venezianer, und er rudert uns täglich nicht wie Giuseppe zu köstlichen Mahlzeiten in lieblich großer Natur hinaus, sondern von einem Heiligtum der Kunst zum anderen.«

Venedig, den 3. Februar 1879.

»Hurtig, hurtig in die Barken!

Offen stehn euch Süd und Nord.

Auf der Reede ragt der starken

Riesenschiffe hoher Bord.

Des Kommandorufs gewärtig

Steht am Rad der Steuermann.

Hurtig, macht euch reisefertig!

Und wir rudern euch hinan!

Also wird geschrien, gepfiffen

An des heil'gen Markus Strand;

Jeden drängt's, sich einzuschiffen,

Jeden doch nach andrem Land.

Nach Triest und nach Illyrien,

Nach Odessa, nach Athen,

Nach Ägypten und nach Syrien

Wird sie's auseinanderwehn.

Komm, Geliebte, laß uns gehen!

Unser harrt die Gondel auch.

Übers Meer her fühl' ich wehen

Heller Schönheit weichen Hauch.

Unser harrt das Reich, das große,

Längst ersehnt von unserm Sinn.

Auf der Wellen weichem Schoße

Wiegt die Gondel uns dahin.

Welches Wunderland ich meine?

Sieh: der Schiffer kennt den Ort.

Glühnde Düfte, helle, reine,

Wehn um aller Stirne dort.

Wohl an unsrem Blick erspähte

Es Venedigs schmucker Sohn;

Denn zurück zur Stadt der Städte

Lenkt er unsre Gondel schon.

Siehe, hier sind wir zur Stelle,

In dem Wunderland der Kunst,

In dem Land der Himmelshelle,

Farbenglühend, frei von Dunst.

Sein Beherrscher winkt uns gnädig,

Dem wir wonnebebend nahn.

Heil dir, göttliches Venedig,

Heil dir, Herrscher Tizian!«

Barcelona, den 8. März 1879.

»Von Perpignan ging es heute geradeswegs über die spanische Grenze. Cerbère ist die letzte französische Haltestelle. Dann folgt ein Tunnel. Einige Minuten finstere Nacht. Dann lag Spanien im hellen Sonnenglanze vor uns. Lästig sind die spanischen Paß- und Zollförmlichkeiten in Port Bou. Weder in Rußland noch in der Türkei haben wir Ähnliches erlebt.

»Auf der Weiterfahrt durch Berg und Tal mit köstlichen Ausblicken auf blaue Meerbuchten zur Linken, auf die Schneegipfel der Pyrenäen zur Rechten wechseln in unserer Nähe graugrüne Ölpflanzungen, schüttere Eichenhaine und dunkelgrüne Pinienwälder. Neugierig blicken wir an jeder Haltestelle zum Fenster hinaus, um im spanischen Lande, das ich zum ersten Male sehe, auch die spanischen Leute zu beobachten. Da Sonntagnachmittag war, hatten wir die allerbeste Gelegenheit dazu. Überall hatten die Bewohner der Dörfer oder Flecken sich aufgestellt, den Zug vorbeifahren zu sehen. Jung und alt stand haufenweis auf den Bahnsteigen, die hier nicht abgesperrt werden, wie in Italien und in Frankreich. Merkwürdig erschien es uns, daß überall die jungen Burschen in einem großen Haufen an der einen Seite, die jungen Mädchen und Frauen an der entgegengesetzten Seite beieinander standen. Leider konnten wir dieser katalonischen Bevölkerung, die sich doch so aufgestellt hatte, als wollte sie sich eigens daraufhin von uns mustern lassen, keine Schönheit und Anmut nachrühmen. Auch haben sich hier, wie es scheint, kaum Reste der alten Volkstrachten erhalten: bei den Frauen, scheint es, gar keine; die Männer tragen wenigstens in den Küstenorten noch die malerisch wirksamen, flott überhängenden roten phrygischen Mützen; weiter im Innern sieht man nur die großen, dunkelgrünen oder braunen Mäntel, in die die Männer sich mit großem Wurfe bedeutsam zu hüllen verstehen.«

Barcelona, den 11. März 1879.

»Heute fuhren wir durch die neuen Parkanlagen der Südseite zum Hauptkirchhof der Stadt. In den Kirchhöfen der verschiedenen Länder und Städte, die wir deshalb selten unbesucht lassen, prägt sich ein gutes Stück völkischen Sonderempfindens aus; und der Friedhof Barcelonas, den wir heute besuchten, ist spanisch, ja katalonisch genug. Er zerfällt in zwei Hauptteile. Der kleinere, vornehmere Teil ist ganz nach italienischer Art angelegt. Rings führt eine Bogenhalle mit Grabkapellen an der Einfassungsmauer entlang. Inwendig drängen sich stattliche Grabkapellen in den geschichtlich gemeinten Stilarten aller Zeiten und bildnerische Marmordenkmäler künstlerischen und unkünstlerischen Gepräges in großer Anzahl. Der größere, vordere Teil des Kirchhofes aber gewährte uns ein eigenartig neues Bild. Hier wandelt man zwischen langen, kahlen, ernsten Mauerstraßen in einer unheimlichen Totenstadt. In den Mauern befinden sich, meist in sieben Geschossen übereinander, die in sie vertieften, mit ihrer Schmalseite dem Wege zugekehrten Grabnischen, die von außen den altrömischen Kolumbarien ähnlich sehen. Die ganzen Särge werden in diese Nischen oder Fächer hineingeschoben, die durch Stuckplatten mit den Namensinschriften geschlossen werden.

»Mir fiel es auf, daß diese Nischen, obgleich sie offensichtlich nur für einen Sarg Raum haben, als Familiengräber bezeichnet waren; und ich sprach unserem spanischen Führer unsere Verwunderung darüber aus. Was er antwortete, entsetzte uns in höchstem Maße. Er erzählte, wenn ein neuer Sarg in die bereits besetzte Höhlung geschoben werden sollte, würden die alten Särge mit ihrem Inhalt zerschlagen und sozusagen zerstampft; und dann werde alles zusammen wieder hineingestopft. Wir glaubten dieser Erzählung nicht so recht. Aber die nächsten fünf Minuten belehrten uns eines anderen. Man trug gerade einen Sarg zum Kirchhof herein; und wir hatten Gelegenheit einer solchen Beisetzung zuzusehen. Was wir sahen, würde ich nicht glauben, wenn wir es nicht mit unseren eigenen Augen gesehen hätten. Meine Feder sträubt sich, es zu schildern; und doch fürchte ich, um nicht der Übertreibung geziehen zu werden, hinter der Wahrheit zurückzubleiben. Der neue Sarg wurde einstweilen unten auf die Totenstraße gestellt. Die Angehörigen umringten ihn. In der Mitte stand der Priester. Die Leiche sollte in eine der höchsten Nischen geschoben werden. Der Totenbestatter fuhr nun eine riesige, oben mit einer Platte versehene Leiter herbei, die gerade vor die Nische gestellt wurde. Einige Hammerschläge zertrümmerten die Stucktafel, die die Öffnung schloß. Ein grauser Verwesungsgeruch strömte heraus. In der Höhlung stand ein großer Sarg, über den drei Kindersärge hineingezwängt waren. Zuerst wurden die beiden jüngsten Kindersärge herausgeholt und angesichts der Angehörigen und aller Neugierigen, deren Nachmittagsspaziergang der Kirchhof ist, zunächst auf die obere Platte der Leiter gestellt. Alsdann wurde der dritte Kindersarg herausgeholt. Dieser war schon halb vermodert, der Deckel fiel ihm ab. Die Männer hielten den offenen Schrein mit fast triumphierender Miene senkrecht aufgerichtet den Untenstehenden hin, als sei es ein Schauspiel. Man sah eine halbvertrocknete Kinderleiche in rotem Kleide. Auch dieser Sarg wurde oben auf die Leiterplatte gesetzt. Jetzt aber kam der große Hauptsarg an die Reihe. Die Männer gaben sich nicht die Mühe, ihn ganz herauszuholen. Zuerst rissen sie den Deckel herab, der, mit Moderfetzen behangen, weil er oben keinen Platz mehr hatte, einfach auf den Weg hinabgeworfen wurde; dann folgte das vordere Schmalbrett des Sarges. Dann wurde ein Bein herausgerissen, an dem noch ein Schuh hing. Der Schuh fiel zur Erde. Das Bein wurde oben auf die Leiter gelegt. Dann wurden die langen Seitenbretter herausgerissen; dann folgte der Rest des mit halb vermoderten Tüchern umwickelten Gerippes. Es wurde unsanft zerschlagen und ebenfalls auf das Gestell geworfen.

»Wir konnten nicht mehr. Wir wanden uns ab. Selbst unser spanischer Begleiter, der kein Katalonier war, stand zitternd da und hielt sein Tuch vor die Nase. Die Angehörigen aber lachten. Wir erwarteten das Ende nicht, wir eilten hinaus. ›Es ist eine Barbarei, die nur noch in Barcelona geduldet wird‹, sagte unser Spanier. ›Sie müssen nicht glauben, daß so etwas im übrigen Spanien vorkommt; aber die Bewohner von Barcelona wollen von ihrer Sitte nicht lassen.‹ Der ganze Abend war uns verdorben.«

Valencia, den 12. März 1879.

»In aller Frühe verließen wir Barcelona, dessen eigenartigprächtig gotische Kathedrale uns ernst und feierlich, dessen Rambla, die breite, mit Platanen bepflanzte Hauptstraße, uns heiter und buntbelebt in die Erinnerung folgt. Schon um drei Uhr standen wir auf.

»Als es allmählich Tag wurde, lachte ein klarer, sonniger Morgen über der spanischen Küste. Ja! das war Spanien, wie wir es uns gedacht hatten. Kahle, plastisch geschnittene Bergrücken ziehen sich in edlen Linien durch die weite, fruchtbare Ebene, von der wir auf das bald ferner, bald näher schimmernde Meer hinausblickten. Ein höherer, ferneblauer Bergzug bildete weiter im Inneren den Abschluß. Diese echt spanische Landschaft steht etwa zwischen der griechischen und der italienischen in der Mitte. Sie hat etwas von beiden und ist doch echt spanisch. Sie ist vor allen Dingen voll südlich. Bald beschatteten wohlgepflegte Ölbäume, so weit das Auge reichte, die glatt gefurchten, noch leeren braunen Felder; bald, wo die Bahn ans Meer trat, zogen sich Kaktushecken hinter niedrigen Dünenansätzen her, und hochstenglige Agaven wiegten sich anmutig im weißen Strandsande; bald brauste der Zug durch steinigere Wüsteneien, und es flogen Bilder an uns vorüber, denen unsere modernsten (1879!) Landschafter eher malerische Seiten abgewinnen würden als der Riviera oder dem Golfe von Neapel. Es pulsiert ein persönliches Naturleben in diesen klaren, lichtvollen spanischen Strandbildern. Das zunächstgelegene Gelände ist niedrig, unregelmäßig zerrissen und oft prachtvoll geschnitten, die Berglinien treten weiter zurück. Das Ganze ist urwüchsiger, flotter, weniger äußerlich ›dekorativ‹ als die meisten italienischen Küstenlandschaften. Die schönsten Bilder dieser Art sahen wir zwischen Tarragona und Tortosa.

»Gleich hinter Tortosa überschritten wir auf langer Eisenbahnbrücke den stattlichen Ebrostrom dicht vor seiner Mündung. Wir verließen damit Katalonien und betraten das alte Königreich Valencia, das schon von den Mauren wegen seiner vollsüdlichen Fruchtbarkeit gefeiert wurde, die es freilich bei der großen Trockenheit seiner Luft großenteils den Berieselungsanlagen eben dieser Mauren verdankte. Die Landschaft erhielt hier zunächst durch die weite Windung des Ebrotales einen erneuten Reiz. Dann wurde der Pflanzenwuchs immer üppiger. Zwischen den silbergrünen Ölbäumen stehen dunkelsaftgrüne Johannisbrotbäume; in der Nähe der Dörfer auch blühende Apfel- und Birnbäume; dazwischen mehren sich hochaufragende Dattelpalmen, deren Früchte hier, ungleich denen der Riviera und ganz Italiens, reifen; ja, die Datteln gehören neben Feigen, Mandeln, Trauben, Apfelsinen und Zitronen zu den Früchten, auf deren Anbau ein wesentlicher Teil des Reichtums des Landes beruht. Befinden wir uns hier doch auch schon südlicher als Neapel. Unter den Zerealien, die hier gebaut werden, nimmt dementsprechend auch der Reis die wichtigste Stelle ein. Die Reisfelder grünten aber noch kaum, wogegen die Orangenbäume schon voll goldener Früchte hingen und braungelbe Datteltrauben die Palmen schmückten, deren Kronen sich im Morgenwinde wiegten. Die ganze Gegend ist ein großer Garten. Jeder einzelne Baum ist ein wohlausgebildetes, aufs sorgsamste gepflegtes Prachtstück.

»Auf der Weiterfahrt treten die Orangengärten in den Vordergrund, deren in regelrechte Reihen gepflanzte Bäumchen teilweise schon ihrer goldenen Früchte beraubt sind, teilweise aber noch unter ihrer köstlichen Last sich beugen. So wohlgepflegte und weitgedehnte Orangengärten haben wir noch nirgends gesehen. An einigen Stellen sieht das Auge, so weit es umherschweift, nichts als Orangenbäume, über denen nur hier und da, teils einzeln, teils in Gruppen die Dattelpalmen emporragen. An den Eisenbahnstationen stehen ganze Wagen voll der süßen Früchte; und hoch aufgestapelt liegen sie zu vielen Hunderttausenden bereit, um verladen zu werden.

»Abermals veränderte sich das Bild, als wir uns Valencia näherten. Jetzt sah der Blick, so weit er reichte, nichts als trefflich gehegte und künstlich bewässerte Gemüsefelder. Saubere weiße Bauernhäuser mit grauen Strohdächern liegen in diesem Segen zerstreut. So viel ich bis jetzt von Spanien gesehen, glaube ich Alban Stolz zustimmen zu können, bei dem ich las: ›Daß die Spanier fleißig sind, beweist schon ihre Reinlichkeit.‹ Selbst holländische Höfe können keinen peinlich saubereren Eindruck machen als diese weißen Strohdachhäuser der Gemüsebauern der Umgegend von Valencia.«

Córdova, den 16. März 1879.

»Gestern nachmittag verließen wir Valencia, um einundzwanzig Stunden später in Córdova, der alten Maurenstadt am Guadalquivir, einzutreffen. Bei der Festung Játiva, der Heimat der Familie Borja (Borgia), die im Rom der Renaissancezeit eine solche Rolle spielte, und des großen Malers Jusepe de Ribera, der auch in Neapel, wo er ansässig war, ein echter Südspanier blieb, wendet die Bahn sich durchs Gebirge zur wüsten Hochebene La Mancha, der Heimat des Ritters von der traurigen Gestalt, Don Quijotes, empor, die wir während der Nacht durchfuhren. Durch die Sierra Morena senkt die Bahn sich dann wieder zum eigentlichen Süden Spaniens hinab. Eine halbe Stunde lang fuhren wir im Frührot durch kahle Felsengipfel und einzeln ragende Felsennadeln; als es völlig Tag war, lag Andalusien, das Spanien Spaniens, aufgerollt zu unseren Füßen.

Die Sierra hier oben, wie felsig und kahl!

Tief unten, wie weit, das blühende Tal!

Ach! Andalusien leuchtet,

Vom Morgentaue befeuchtet,

Dort unten im rosigen Frühlichtstrahl.

Durchs weite, grüne, blühende Land

Hinschlängelt sich, glitzernd, ein Silberband!

Das ist er, der Fluß der Flüsse,

Der Reben, der Lieder, der Küsse,

Das ist des Guadalquivirs seliger Strand!

Hinab, hinab zum Guadalquivir!

So schön wie der Rhein erscheint er mir;

Denn alte, heilige Dome

Ja stehn auch an seinem Strome

Und schauen ja soll ich ihn, Liebste, mit dir!

Freilich, von nahem gesehen, hält der Vergleich des Guadalquivir mit dem Rheine nicht stand. Reißend, aber noch ziemlich schmal wälzt er hier seine graugelben Wasser durch ein reiches, fruchtbares grünes Hügelland. Die Bahn bleibt stets in der Nähe des Flusses. Wir haben volle Gelegenheit, das sanfthügelige Tal, das im Norden von den waldigen Abhängen der Sierra Morena begrenzt wird, kennenzulernen. Es ist durchaus nicht großartig, durchaus nicht romantisch, es wirkt nicht einmal besonders südlich. Freundlich und heiter aber grüßt uns das schöne frühlingfrische Gefilde, das mit allen Reizen gedeihlichen Ackerbaues gesegnet ist.

»Mächtig zog es uns in Córdova in die alte Moschee, die jetzige Kathedrale der Stadt, die die älteste heilige Stadt des Islams auf europäischem Boden war, ums Jahr 1000 eine Million maurischer Einwohner zählte und als Hauptsitz arabischer Baukunst, Wissenschaft und Dichtkunst galt. Die Moschee oder den Dom von Córdova haben wir schon von klein auf als Weltwunder der Baukunst, als köstliches Gefäß der gottesdienstlichen Überlieferung zweier Religionen und als poesieverklärte Stätte künstlerischen und menschlichen Empfindens preisen hören. Heines Verse

»In dem Dome zu Cordova

Stehen Säulen dreizehnhundert,

Dreizehnhundert Riesensäulen

Tragen die gewalt'ge Kuppel,«

geben freilich ein falsches Bild des unvergleichlichen Baues, in das unser Geist unseren Schritten erwartungsvoll vorauseilt; von Riesensäulen und von einer gewaltigen Kuppel ist in dem verhältnismäßig niedrigen, mehr in die Breite als in die Höhe entwickelten Gebäude keine Rede; aber eine mächtige und völlig eigenartige Bauschöpfung bleibt es doch! Wer in der Moschee von Córdova gestanden hat, die durch neunzehn Reihen von je fünfunddreißig monolithen antik-römischen Säulen in ebenso viele Schiffe geteilt wird, wird in keinem anderen heidnischen, islamitischen oder christlichen Bauwerk mehr von einem Säulenwalde reden, höchstens von Säulengängen; einen Säulenwald wird er nur diesem einzigen Gebäude zugestehen.

»Sind es ihrer, die wirklich das Dach tragen, auch keine dreizehnhundert, so ist diese Zahl, wenn man alle antiken Säulen mitrechnet, die in die Nebenräume und in die höheren Wandteile verbaut sind, doch schwerlich übertrieben; und wenn es im ganzen auffallend kleine antike Säulen sind, die das Innere der Moschee tragen, so sind sie durch eine Doppelstellung von Hufeisenbögen über jeder von ihnen doch über sich selbst erhöht; und gerade diese hufeisenförmigen, in rot und weißen Streifen bemalten Doppelbögen über jedem Säulenzwischenraum verleihen dem Säulenwald eine magisch-phantastische Wirkung, die uns wie durch einen Zauber gefangennimmt.

»Der köstliche große Vorhof, in dem Palmen aus einem Orangendickicht aufstreben, bereitete uns stimmungsvoll auf das Innere vor; und als wir dann zum Schluß den hohen Glockenturm bestiegen, überblickten wir von ihm die ganze weitgedehnte Stadt und das saftige, friedliche Guadalquivirtal. Friede auf Erden, schien es rings in der Runde zu hallen.«

Granada, den 17. März 1879.

»In Granada aufzuwachen, ist schon etwas; auf dem Alhambrahügel unter den Ruinen des berühmten Mohrenschlosses aufzuwachen, ist noch mehr. Wenn ein köstlicher, klarer Frühlingsmorgen hinzukommt, ist es bezaubernd. Die Ulmen, die dem steil über der Stadt aufsteigenden Hügel einen nordischen Anstrich verleihen, sind bereits mit dem ersten hellgrünen Blätterschimmer übergossen wie Jünglingslippen mit dem ersten, zarten Flaum; die Wasser rauschen und sprudeln von den Bergen, daß es sich aus unserem Zimmer anhört, als regnete es in Strömen; hoch ragen vom Süden die alpenartigen Schneegipfel der Sierra Nevada herüber, an deren Abhang die Stadt liegt. Die Mohren empfanden die Schönheit Granadas in solchem Maße, daß sie meinten, im Zenith gerade über ihm läge das Paradies. Wir wohnen so recht mitten in der herrlichen Natur. Der Lärm der Stadt dringt nicht zu uns herauf; nur Bettelkinder umspringen, umtanzen und umsingen, wie die Papageien ihre angelernten Phrasen in allen Sprachen plappernd, die Haustür. Die feierliche Stille der großartigen Natur, welche die maurischen Fürsten bewegen mochte, hier ihren Prachtpalast zu bauen, weht noch heute durch dessen Ruinen, deren rötlichgelbe äußere Ummauerung unmittelbar hinter unserer Wohnung aufsteigt.

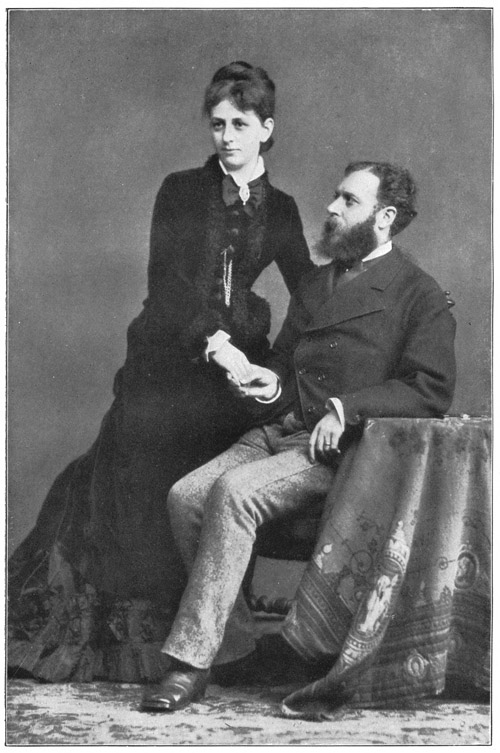

Der Verfasser mit seiner jungen Frau Ada geb. Krumbügel (Düsseldorf 1882)

Feinde schreckend, Einlaß wehrend,

Dräu'n die Mauern, hart wie Stahl;

Aber drinnen – welche Wunder!

Hof an Hof und Saal an Saal!

Schlanke Marmordoppelsäulen

Tragen Bögen ohne Zahl;

An den Wänden, farbig flimmernd,

Spiel's wie Regenbogenstrahl.

Draußen Haß – so war die Losung –,

Drinnen Liebessonnenschein!

Sieh, Geliebte, alles ladet

Hier zur Liebe leuchtend ein:

Rosenbeete, Myrtenhecken,

Weiher zwischen Säulenreihn,

An den Wänden krause Sprüche,

Jeder Spruch ein Edelstein!

»Ach! könnten wir alle diese Sprüche so frisch weg von der Wand lesen, wie die Augen, für die sie bestimmt waren, wie anders würden wir sie ansehen, fast möchte ich sagen: mit welch anderen Augen würden sie uns ansehen, diese Wände!

»Der Fischteichhof, der Gesandtensaal, der Löwenhof, der ›Abenzerragensaal‹, der Saal der ›beiden Schwestern‹, der nach zwei großen Marmorbelagplatten seines Fußbodens benannt ist, und die sogenannten Gerichtssäle an der östlichen Schmalseite des Baues, die zu den reichstverzierten von allen gehören! Von einem dieser Haupträume wandern wir überrascht und entzückt in den anderen, steigen in die Badesäle hinab, die uns die Thermen Pompejis ins Gedächtnis zurückrufen, erklimmen die oberen Stockwerke, von denen man teils in die große Landschaft hinausschaut, teils in stille, üppig grünende Nebenhöfe hinabblickt, und kehren immer wieder zurück zu den schon oft bewunderten Stätten, um immer von neuem wie durch Magie festgebannt vor einem der köstlichen Einblicke oder einer der im erlesensten maurischen Zierstil geschmückten Wände oder Decken stehenzubleiben.

»Es ist ja selbstverständlich, daß ein Baustil, der beim ersten Anblick mit allen übrigen Baustilen, mögen sie sich ägyptisch oder assyrisch, griechisch oder römisch, byzantinisch, romanisch oder gotisch nennen, kaum noch eine Ähnlichkeit hat, uns zuerst wie eine ganz fremde Welt erscheint und in einer völlig fremden Sprache zu uns redet. Aber es bedarf nur einer kurzen Gewöhnung, um uns diese Formensprache, die von einer unerbittlichen Logik getragen wird, würdigen und verstehen zu lehren. Die meisten dieser Verzierungen bestehen ja aus geometrischen Linienspielen, die oft mit klaren Pflanzenarabesken durchflochten, öfter noch von arabischen Sprüchen ›klug und blumenhaft‹ durchschlungen sind.

»Kostbarer Baustoff tritt hier freilich kaum zutage. Fast nur die Säulen und einige der Fußbodenplatten sind von Marmor; im übrigen sieht man eigentlich nur Fliesen und Kacheln, Holz und Stuck. Die feinen, bunten Fliesen mancher Fußböden, wie die des Gesandtensaales, bestehen aus gebranntem Ton; die eigentlichen Azulejos, die glasierten Kacheln, die im feinsten Farbenschmelz leuchten, bekleiden den unteren Teil der Wände; ihr oberer Teil ist mit Stuck bedeckt, in denen jene von arabischen Sprüchen durchwobenen, in fein zusammengestimmten Farben leuchtenden Linien- und Pflanzenmuster wie hinein- oder herausgeschnitten erscheinen. Wie Filigranarbeit legt sich dieses Schmucknetz über die Wände, die, wo ihre unteren Teile in dünne Säulen aufgelöst sind, wirklich aus durchbrochener Arbeit bestehen. Die gewölbten Stuckdecken aber zeigen jene eigenartigen Zellenbildungen, die man Honigwaben oder Stalaktiten verglichen hat. In der Tat könnte man manchmal meinen, unter ein Tropfsteingewölbe zu treten, das durch die Klänge einer überirdischen Musik bestimmte, regelmäßig-mathematische Formen angenommen habe.«

Sevilla, den 24. März 1879.

»›Nach Sevilla, nach Sevilla‹, heißt es in einem alten Liede. ›Nach Sevilla, nach Sevilla‹, rief auch alles in uns, als wir, Málaga hinter uns lassend, durch das wilde Guadalquivirtal, in dem der Fluß manchmal kaum Platz hat, sich zwischen den senkrecht gen Himmel starrenden Felsen hindurchzuwinden, und über kahle Gipfel, die in kühnen Kurven umfahren oder in finsteren Tunneln durchschnitten werden, wieder in die elysischen Gefilde Andalusiens hinabfuhren.

»Breiter und mächtiger schwillt hier der Guadalquivir als in Córdova, weiter und freundlicher dehnt sich die Stadt, die nicht nur die größte atlantische Handelsstadt Spaniens, sondern auch seine einzige eigentliche Kunststadt ist, in der Velázquez und Murillo geboren sind. Schon nach der ersten Wanderung durch die engen, aber niedrigen und freundlichen Straßen und über ihre lauschigen, von Akazien oder von Palmen beschatteten Plätze fühlen wir uns in Sevilla zu Hause. Wie anheimelnd schon die Blicke durch die meist offen gehaltenen Haustüren in das Innere der Häuser. Wohl keine andere europäische Stadt hat die altorientalische, von den hellenistischen Griechen den Römern übermittelte Anlage der Wohnräume um schmucke Binnenhöfe, wie sie uns in Pompeji so einladend vor Augen trat, in gleichem Maße bewahrt wie Sevilla. Durch den sauber mit Fliesen ausgelegten und mit farbigen Azulejos, verkleideten schmalen Eintrittsgang, der im Inneren durch eine Gittertür verschlossen ist, blickt man aus den schattigen Straßen in den bei Tage sonnenhellen, abends milde erleuchteten Hof, in dem fast immer in zierlichem Wasserbecken ein Springbrunnen unter Palmen und Bananen oder süß duftenden Orangen plätschert, aber fast immer auch Stühle, Tische, Bänke und spanische Wände davon zeugen, daß der Hof ein Wohnraum unter freiem Himmel ist, wie das Atrium in Pompeji; und wie in Pompeji sieht man nicht selten aus einem vorderen in einen zweiten hinteren Säulenhof hinein; und alles ist äußerst sauber und klar gehalten. Daß die Spanier reinlich sind, tritt uns hier, wie fast in allen Gasthöfen, entgegen, in denen wir gewohnt haben.«

Sevilla, den 26. März 1879.

»Immer wieder zieht es uns zur Kathedrale, der hochheiligen Kathedrale Sevillas hin, die mit ihrem köstlichen Orangenhofe, ihrem altmaurischen, unter dem Namen des Giralda hochberühmten Campanile und ihren Nebenbauten im Renaissancestil eine Gebäudegruppe bildet, deren breiten Massen man es kaum ansieht, daß sie eine hohe gotische Kathedrale in ihrem Innern bergen. Drinnen könnte uns zumute sein wie im Kölner Dom, wenn der Einbau des Priesterchors in die Mitte des Langhauses, wie in allen spanischen Kirchen, den Gesamteindruck nicht beeinträchtigte. Die Kathedrale fesselt uns aber auch als reichhaltiges Museum Sevillaner Kunst, die man hier an Meisterwerken ihrer Bildnerei und ihrer Malerei in ihrem ganzen Entwicklungsgang noch besser verfolgen kann als in dem eigentlichen Museum, das im ehemaligen Kloster La Merced hübsch, hell und weiträumig untergebracht ist.

»Tag für Tag umstricken die Gemälde dieses Museums uns mit magischen Netzen. Die Anzahl seiner Gemälde ist ja nicht groß, aber ihre Bedeutung für die Schule von Sevilla, die fast allein vertreten ist, ist um so größer. Von dem reizlosen Juan de Castillo, der die Anfänge der Schule im 16. Jahrhundert vertritt, leiten so eigenartig bedeutende Meister wie Pacheco, Roelas und Herrera el Viejo in die Hauptschule des 17. Jahrhunderts hinüber. Ribera, der große Valencianer, ist so wenig vertreten wie Velázquez, der einzige, der, obgleich in Sevilla geboren, gerade im Gegensatz zur Sevillaner die Madrider Schule kennzeichnet. Alonso Cano, der Großmeister von Granada, ist nur mit einem Bilde vertreten. Aber über Murillo kann man gar kein vollständiges Urteil haben, wenn man nicht seine zwei Dutzend Hauptbilder im Museum von Sevilla, zu denen dann noch seine Meisterwerke in der Kathedrale und in der Caridad hinzukommen, gesehen hat; und von Zurbarán kann man kaum mitreden, wenn man die neunzehn Bilder seiner Hand, die sich hier befinden, nicht in sich aufgenommen hat. Bewundernswert bleibt es immer, wie die spanischen Meister, die im 15. Jahrhundert den Niederländern, im 16. den Italienern nachgestrebt hatten, im 17. Jahrhundert plötzlich die Vorzüge der Niederländer und der Italiener zu vereinigen wissen und dennoch als ganz eigenartige, nur sich selbst gleichende, vom Wirbel bis zu den Zehen spanische Meister aus dem Bad der Wiedergeburt hervorgehen.