|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Neue Welt, der ich, voll spannender Erwartung, über den schwarzblauen Ozean entgegendampfte, war damals, vor fünfundfünfzig Jahren, noch erheblich neuer als heute. Noch hoben die Städte der Vereinigten Staaten sich nicht in ungezählten Stockwerken übereinander getürmt den Wolken entgegen. Noch reichte ihr städteverbindendes Eisenschienennetz nicht weit über den Mississippi, den Grenzstrom zwischen dem Osten und dem Westen des Landes, hinaus. Noch war der vielgliedrige Bundesstaat zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich viel darum zu kümmern, was sonst auf der Erde vor sich ging. Aber der Bürgerkrieg, der den Zusammenhalt des freien Staatengebildes zu sprengen drohte, war bereits zugunsten der Nordstaaten und damit der Staateneinheit entschieden. Die »unbegrenzten Möglichkeiten«, die man Amerika zuspricht, begannen gerade sich in greifbare Wirklichkeiten zu verwandeln. Der Boden der kunstvollen und doch so klaren Verfassung der Zeit Washingtons fing an reife Früchte zu tragen.

Der englische Postdampfer »Java«, auf dem ich über die »ungeheure Weite« dahinglitt, war eines der neuesten schönsten und schnellsten Schiffe der englischen Cunard-Linie, die die vornehmste Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich Nordwesteuropas und den Vereinigten Staaten Nordamerikas bildete, wie die Peninsular and Oriental Line, deren Vorzüge ich schon vor sieben Jahren gekostet hatte, den Verkehr zwischen England und seinen Besitzungen in Indien und im fernen Osten vermittelte.

Die Cunard-Linie galt damals als die vornehmste, in jeder Hinsicht bestgeleitete Dampfschifflinie der Welt. Aber die »Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft«, zu deren Direktoren mein Vater gehörte, war schon damals auf dem besten Wege, es ihr gleich zu tun oder sie zu überholen. Mein Vater, der, so wenig wie in Afrika, jemals in Amerika gewesen war, wünschte von mir zu hören, wie es im Vergleich mit dem Leben auf einem der Hamburger Dampfer auf einem der besten Schiffe der Cunard-Linie herging. Daher war verabredet, daß ich auf der Ausreise die berühmte Liverpooler, auf dem Rückwege aber die Hamburger Linie benutzen sollte. Nun, schließlich fand ich jetzt und später, abgesehen von der immer etwas völkisch gefärbten Küche, das Leben auf den besten Schiffen der verschiedenen Völker nicht sonderlich verschieden voneinander. Das gleiche große Wasser hat ausgleichend auf die Schiffahrtbräuche gewirkt.

Etwas Schöneres als eine solche Ozeanfahrt gibt es für mich nicht. Auch wenn sie glatt verläuft, wie meine Fahrt auf der »Java«, bietet sie täglich neue Überraschungen. Eines Tages fuhren wir ziemlich hart an einem im Meere treibenden Eisberg vorbei. Das war mir wirklich ein neues Ozeanerlebnis. Wie blaugraues Gletschereis mit tiefblauen Einschnitten blickten die senkrechten Wände und Spalten drein. Schneeweiß ragten die zackigen Gipfel, phantastisch wirkten die Einzelformen der schwimmenden kristallenen Berginsel mit ihren Tälern und Schluchten, ihren blinkenden Spitzen und schimmernden Abhängen. Einstimmig erkannten wir in einer ihrer Kuppen das starre große Antlitz der ägyptischen Sphinx mit dem ewigen Lächeln träumend gen Himmel gewandt. Die ununterbrochene Dünung des Ozeans schwoll in ruhiggleichmäßiger Brandung hoch zu den eisigen Klippen hinan, deren Wurzeln viele hundert Fuß tief im Meere ruhten. Die klaren blaugrünen Wogen züngelten an dem ebenso klaren Eise empor. Gegen Abend aber sahen wir den Eisberg in weiter blauer Ferne treiben. Die Strahlen der untergehenden Sonne küßten ihn. Es war ein Alpenglühen auf dem Atlantischen Ozean.

Am Vormittag des 6. Oktober fuhren wir nach neuntägiger Seefahrt in den Hafen von Neuyork hinein. Früh morgens tauchte Sandy Hook aus dem Nebel hervor; und als die Nebel sich zerteilten, lag die herrliche Bucht mit ihren waldigen, von Landhäusern besäten Ufern, ihren hunderten von Segeln und ihren hausartig aufgebauten, dem europäischen Auge damals noch fremdartigen Dampfschiffen im vollen Glanze der Morgensonne vor uns. Bald steuerten wir durch die »Enge« zwischen Staten Island und Long Island hindurch in die eigentliche Hafenbucht hinein. Die vielgetürmte Stadt, an der einen Seite vom Hudson, an der anderen Seite vom East River, an ihrer schmalen Vorderseite von den Wellen der Meeresbucht bespült, taucht vor den geblendeten Blicken auf. Großartig war die Einfahrt schon damals, wenn auch durch Menschenkunst noch nicht so eindrucksvoll gestaltet wie heute. Noch hielt die eherne Riesengestalt der »Freiheit«, die Frankreich der Schwesterrepublik 1886 zu ihrer Jahrhundertfeier gestiftet, den unten Heransteuernden nicht in der erhobenen Rechten die brennende Fackel des Lichtes der Menschheit entgegen. Noch tauchten nicht, wie heute, lange vor den alten niedrigen Gebäudereihen jene die »Wolken streifenden« Turmhäuser wie Märchenburgen eines Riesengeschlechts aus dem Nebeldunst des Horizontes auf. Noch verband Neuyork mit Brooklyn nicht die gewaltige Brücke über den East River, unter der »der höchsten Schiffe höchste Masten« ungefährdet dahinziehen.

Erst drei Jahre waren seit der Beendigung jenes Bürgerkrieges zwischen den Nordstaaten, die für die Freiheit auch der schwarzen Erdenbürger eintraten, und der Südstaaten, die ihren Baumwollpflanzungen die Arbeitskraft der Negersklaven erhalten wollten, verflossen. Noch kochte der Haß in den Adern der besiegten Bewohner der Südstaaten. Noch litten die wirtschaftlichen Verhältnisse des Nordens wie des Südens unter den Nachwehen des Bruderkrieges. Noch lebten die Vereinigten Staaten von entwerteten Papierdollars, die uns das Reisen verbilligten. Erbittert hatte gerade jetzt der Wahlkampf um die Präsidentenwürde eingesetzt, der am 3. November ausgetragen werden sollte. Die Zeit Andrew Johnsons, der durch Lincolns Ermordung 1865 vom Vizepräsidenten zum Präsidenten aufgerückt, war abgelaufen. Ein neuer Präsident mußte gewählt werden. Die beiden Hauptparteien, die Republikaner und die Demokraten, kämpften mit allen Waffen, sauberen und vergifteten, um den Sieg.

Im geschäftlichen und gesellschaftlichen Treiben Neuyorks spürte man freilich noch nicht viel von der Aufregung der Wahlzeit. Hier hatte man andere Dinge im Kopf und schaute auch zu tief hinter die Kulissen des Wahlschauspiels, um sich sonderlich aufzuregen. Reichlich mit Empfehlungen an die Inhaber der großen deutschen Handelshäuser in Neuyork ausgestattet, deren manche mir auch von Hamburg längst bekannt oder befreundet waren, lief ich Gefahr, sofort in den Strudel des Großstadtlebens der Handelshauptstadt der Neuen Welt hineingerissen zu werden. Ich beschloß daher, die gute Jahreszeit mit ihren berühmten amerikanischen Herbstlaubfarben noch zu benutzen, um den Norden der Vereinigten Staaten kennen zu lernen, die ersten Wintermonate in den Südstaaten zuzubringen und erst zum neuen Jahr nach Neuyork zurückzukehren. Ich blieb zunächst nur einige Tage in Neuyork, um auch hier noch zu genießen, was im Laubschmuck genossen sein wollte. Vor allem besuchte ich den damals erst im Entstehen begriffenen großartigen Zentralpark, die Villenküste von Staten Island und den waldparkartigen Greenwood-Friedhof, der das Vorbild aller Waldfriedhöfe Amerikas und Deutschlands gewesen ist. Schon am 12. Oktober 1868 aber trat ich meine Reise an Bord des prächtigen Hudson-Dampfschiffes Daniel Drew an, das mich, den Niagarafällen entgegen, den malerischen, in seinen Waldbergufern in hundert Herbstfarben strahlenden Hudsonfiuß hinauftrug.

Meine beinahe dreimonatige Rundreise durch die ganzen Vereinigten Staaten bis zur Mississippigrenze trug mir die Bekanntschaft mit weitgedehnten, mannigfaltigen und großen Landschaften, einförmigen, aber reichen und in ihrer Einförmigkeit doch unterschiedlichen Städtebildern und verschiedenartigen, doch meist halbdeutschen amerikanischen Gesellschaftskreisen ein, vergönnte mir aber auch manche Einblicke in besondere nordamerikanische Zustände, Einrichtungen und Verhältnisse. Empfehlungsbriefe hatte ich in allen Städten abzugeben; Gastfreunde, die mich freundlich aufnahmen, reichlich bewirteten und redlich bemüht waren, mich in Parlamentssitzungen und Gerichtshöfe, in Museen und Unterrichtsanstalten einzuführen, fand ich überall. Nur wenige dieser Eindrücke aber waren für meine Weiterentwicklung so bedeutsam oder an sich so lehrreich, daß ich sie an der Hand meiner damaligen Aufzeichnungen hier wiedergeben möchte.

Niagara Falls, den 15. Oktober 1868.

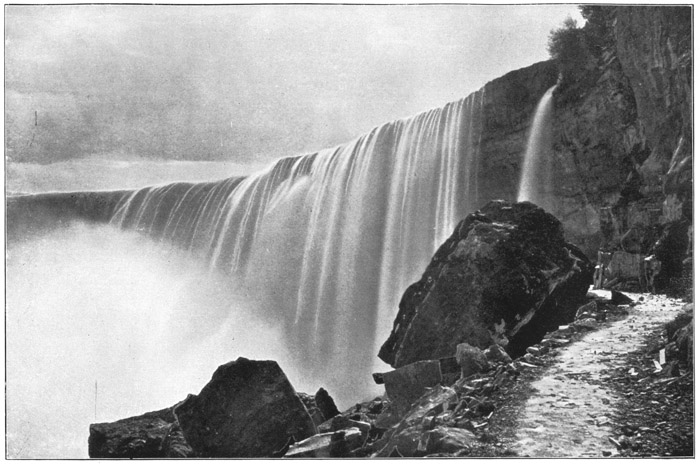

»Der erste Tag am Niagarafall! Ich bin wie berauscht. Ob ich schreiben kann, weiß ich nicht. Das erste Gefühl ist das des starren Staunens; das zweite das der Furcht und des Schreckens; alsdann folgt Betäubung; aber das Ende ist Hingabe, Bewunderung und ungeteilter Genuß. Es liegt etwas dämonisch Fesselndes in dieser ewig hinab- und hinabgleitenden gewaltigen Wassermasse, in diesem von Jahrhundert zu Jahrhundert grollenden, weithinschallenden Donner, in diesen Schaum- und Dampfwolken, die von Augenblick zu Augenblick eine andere Gestalt annehmen. Überwältigend, erhaben, hatte ich mir den Niagarafall vorgestellt; und so fand ich ihn; ich fand ihn so ergreifend, daß sein Anblick mir Tränen ins Auge trieb; aber ich hatte ihn mir neben seiner Gewaltigkeit nicht so schön, so vollkommen in sich ausgeglichen vorgestellt, wie ich ihn fand.

Und schön ist er wirklich, wunderbar schön, dieser breite, hufeisenförmig gebogene, durch eine grünbewachsene ragende Felseninsel in zwei Hälften geteilte smaragdgrüne Riesenwasserguß mit den ewigen Regenbogen um die Stirn, dem ewigen Schaumweiß zu seinen Füßen und der wirbelnden, wallenden Wasserstaubwolke, die, ewig sich wandelnd, vor ihm herweht! Aber alle diese Gewalt und Schönheit wirkt aufregend und berauschend. Dieses ewige Donnern, Brausen und Wirbeln läßt den Geist nicht zur Ruhe kommen. Mir ist, als ob ich hier nicht immer wohnen möchte.

Hinab! hinab! laut brüllend und brausend.

Von einem zum andren Jahrtausend

Hinab und hinab!

Hinunter, hinunter ins bodenlos Leere,

Zum alles verschlingenden Meere,

Hinunter ins Grab!

Hinab! hinab! Ein Schwindel ergreift mich.

Ein Schauer des Todes streift mich;

Die Sonne verblich.

Ich fühl' mit den wallenden Wolken von Schaume

Verwehn im unendlichen Raume

Mein winziges Ich.«

Niagara Falls, den 18. Oktober 1868.

»Wie der Gedanke der Unendlichkeit die Seele desto überwältigender packt, je länger man zum Sternenhimmel emporschaut, so entfaltet auch die Majestät des Niagarafalls sich von Tage zu Tage machtvoller und ruhiger, je öfter man ihm ins Auge schaut. Heute ist Sonntag. Mir ist so feierlich zumute wie in der Kirche. Melodisch wie Orgelklang lautet der Donner der ewigen Woge. Dazwischen läuten die Kirchenglocken. Die frommen Angelsachsen strömen von hüben und drüben, von Kanada und von Amerika, zur Kirche. Himmel! in die engen Mauern eines von Menschenhand aufgerichteten Gebäudes, um Menschenworte anzuhören, wo draußen der Weltgeist selbst sich offenbart und in Donnertönen zum verwandten Menschenherzen spricht. Mir ist bei dieser Predigt zumute, als hätten meine Augen meinen Heiland gesehen. Das Donnern, Brausen und Wirbeln wird dem Geiste allmählich verständlich wie eine Beethovensche Symphonie. Durch das Getümmel hindurch hört er die Harmonie, und in der Harmonie findet er seine Ruhe wieder. Ich bedaure jetzt, nicht ewig hier weilen zu können. Aber – noch ein Abschiedsblick morgen früh, und es muß geschieden sein.«

Milwaukee, den 25. Oktober 1868.

» Milwaukee, die Handelshauptstadt des Staates Wisconsin, ist eine der freundlichsten und schönstgelegenen Städte, die ich kenne. Ihre breiten, stattlichen Straßen, deren rahmgelbe Backsteinhäuser ihr den Namen der Cream City eingetragen haben, machen einen großstädtischen Eindruck. Mit Recht wird Milwaukee aber vorzugsweise » the German town« genannt. Sind von den 90 000 Einwohnern Milwaukees doch 50 000 Deutsche, die der Stadt und dem ganzen Staate ihr eigenes Gepräge aufdrücken. War doch sogar Wisconsins letzter Governor, Salomon, der bekannte republikanische Redner, ein Deutscher. An ihm und dem im Gegensatz zu ihm demokratisch gesinnten Bankbesitzer Jakobs habe ich hier einen sehr angenehmen und lehrreichen Anhalt gefunden.

Von Milwaukee aus unternahm ich einen siebentägigen Ausflug nach Saint Paul, dem damals äußersten nach Nordwesten vorgeschobenen Posten europäisch-amerikanischer Gesittung. Der erste Tag brachte mich auf der Eisenbahn an dem vielgewundenen, oft überbrückten Wisconsinfluß entlang, an der malerisch zwischen Seen und waldigen Hügeln gelegenen Staatshauptstadt Madison vorüber nach Prairie du Chien, einer alten französischen Ansiedlung am Mississippi. Hier überschaute ich von der Terrasse des Gasthofs aus, auf der ich saß, zum erstenmal den »Vater der Ströme«, der schon hier, obgleich er noch über 1500 engl. Meilen bis zu seiner Mündung zurückzulegen hat, schon breit und mächtig einherschwillt. Der Mond warf ein geheimnisvoll zauberhaftes Licht über den Strom, die hügeligen Ufer und die waldigen Inseln. Wie Geister tauchten die Gestalten vor meiner Seele auf, die in meiner Kindheitsphantasie mit dem Mississippi verknüpft waren, die Gestalten rothäutiger Indianer, verwegener Cowboys und breitgestirnter Büffelherden in der weiten, endlosen Prärie, wie Geister freilich, die damals noch in leibhafter Gestalt umgingen.«

Am anderen Morgen ging es jenseits des Mississippis wieder auf den Schienenweg; und abermals fünfzehn Stunden Gerüttelt- und Geschütteltwerdens in unbequemen Wagen durch die weite, weite Prärie von Iowa war mein Tagewerk. Als es dunkel wurde aber erlebte ich auf dieser Fahrt ein großartiges Schauspiel, einen wirklichen Präriebrand. Lange dunkle Rauchwolken wogten über der unten am Boden kriechenden Glut. Wie durch ein Flammenmeer zog das Feuerroß seine keuchende Bürde dahin. Als der Tag graute, waren wir in Saint Paul, der damals noch im Werden begriffenen Staats- und Handelshauptstadt von Minnesota. Noch vor sechs Jahren, ehe ich dort war, wurden hier in einer blutigen Nacht Frauen und Kinder von einbrechenden Rothäuten ermordet. Natürlich wurde die Bluttat blutig gerächt. Verzweifelt zogen die Indianer sich immer weiter nach Westen zurück; und immer weiter nach Westen folgte ihnen die Eisenschienengesittung, bis sie der ihr von den Küsten des Stillen Ozeans entgegenkommenden gleichen Gesittung die Hände reichte. Zwischen beiden erdrückt zu werden, schien das Los der Rothäute zu sein.

Von Saint Paul machte ich einen Ausflug zu Wagen nach Fort Snelling, den Minnehaha-Fällen, Minneapolis und den Mississippi-Fällen von Saint Anthony. Es war eine lehrreiche, aber etwas kalte Rundfahrt.

Von Fort Snelling, der malerisch auf steilem Felsenufer an der Mündung des Minnesotaflusses in den Mississippi gelegenen Feste, in der 1865 jene Indianer hingerichtet wurden, brachte eine halbstündige Wagenfahrt mich an den Minnehaha-Wasserfall, der durch seine poetische Verherrlichung in Longfellows »Hiawatha« berühmt geworden, an sich aber des Aufhebens nicht wert ist, das die Verehrer des amerikanischen Dichters von ihm machen. Schon die Trentonfälle im Staate Neuyork, die ich noch vor den Niagarafällen besucht hatte, sind großartiger und malerisch reizvoller. Immerhin aber ist der Minnehaha ein hübscher voller Wasserguß, der sich in eine romantische Waldschlucht hinabstürzt. Daß er sich nicht donnernd und tobend, sondern plätschernd und lachend hinabstürzt, soll sein Name in der Sprache der Indianer andeuten, in der das Wasser Minne heißt und das Lachen haha. Daß diese Ableitung des Namens, die von Longfellow poetisch anmutig verwertet worden ist, sprachlich richtig ist, wird von einigen Kennern bestritten; aber das Lachen des »lachenden Wassers« hallt noch heute in meinen Ohren nach.

Fünf englische Meilen vom Minnehahafall liegen die Städte Minneapolis am rechten und Saint Anthony am linken Ufer des Mississippi einander gegenüber; und zwischen beiden stürzte, damals noch nicht bis zur Unkenntlichkeit gebändigt, sich der Mississippi in seiner ganzen Breite von einer Felsenstufe zur anderen hinab. Man verglich die Saint-Anthony-Fälle damals, wenn auch nicht entfernt an Größe und Wucht, so doch an malerischer Gestaltung ihrer von Felseninseln durchbrochenen Breite mit den Niagarafällen. Aber schon damals fing man an, sie zu Mühlwerken jeder Art auszunutzen, so daß der Zauber der Natureinsamkeit, die dem Niagara noch völlig erhalten war, hier bereits verflogen war.

Das Werden einer Stadt ist mir nie so augenfällig nahegetreten wie damals in Minneapolis. Neben dem großen Prachthotel hockten noch schlichte Blockhäuser am Boden. Die Straßen waren noch im Naturzustande. Selbst die Pferdebahn, das erste Merkzeichen einer sich setzenden amerikanischen Stadt, fehlte noch. Heute zählt Minneapolis, die »Wasserstadt«, zu den Mittelpunkten des nordamerikanischen Welthandels, hat 380 000 Einwohner und rühmt sich einer Universität und einer öffentlichen Gemäldegalerie, einer katholischen Kathedrale und zahlreicher Sektenkirchen. Am Abend traf ich wieder in Saint Paul ein, das gegenwärtig im Begriff ist, mit Minneapolis und Saint Anthony zu einer Riesenstadt zusammenzuwachsen.

Von Saint Paul an ist der Mississippi schiffbar. Ihn von hier bis zu seiner Mündung in den Golf von Mexiko zu verfolgen, erschien mir ein Ziel, »aufs innigste zu wünschen«. Auf dem Mississippi fuhr ich zunächst von Saint Paul nach Prairie du Chien zurück. Vor der Abfahrt hatte ich Zeit, mich auf dem Fahrzeuge, dem ich mich anvertraut hatte, umzusehen. Eigentlich sah es in keiner Hinsicht dem ähnlich, was wir ein Schiff nennen. Auf der fast floßartig flachen Unterlage erhob sich ein luftiges, mehrere Stockwerke hohes Holzhaus. In dem Turm, der es überragte, stand der Steuermann oder, richtiger gesagt, der Lotse, der das Schiff ganz auf eigene Verantwortung durch das vielfach heimtückische Fahrwasser lenkte, so daß der Kapitän, der auch von der Dampfmaschine nichts versteht, eigentlich nur als Gesellschafter der Fahrgäste erschien. Fort geht es, immer stromabwärts, durch schmale Flußarme zwischen unzähligen Inseln hindurch. Schon entlaubter Urwald dehnt sich, kahle Äste ineinander steckend, zu beiden Ufern, und Urwald bedeckt auch alle Inseln und Inselchen, die sich im Strome spiegeln. Der Kurs geht in vielen Windungen von einer Seite zur anderen hinüber. Aber diese breiten flachen Fahrzeuge gehorchen dem Steuer nur widerwillig. Bald sitzt man auf einer Sandbank fest, bald mitten im Walde, dessen Zweige sich plötzlich über das Verdeck wölben. Doch nun kommt die flache Bauart zur Geltung. Die Maschine wird einfach rückwärts in Bewegung gesetzt, und man wird wieder flott. Nur hat der morsche alte Holzbau beim Aufstoßen natürlich in allen Fugen gekracht.

So geht es den Tag, so geht es die Nacht hindurch. Daß bei dieser Fahrerei nicht mehr Schiffe zugrunde gehen, ist ein Wunder; ein Wunder auch, daß die leichten Holzkasten nicht öfter in Flammen aufgehen. Aber beides geschieht freilich auch oft genug, und kein Mensch regt sich darüber auf.

Diese Dampfschiffe werden, wie die Lokomotiven im Inneren Nordamerikas, nicht mit Kohlen, sondern mit großen Holzblöcken geheizt, die von Zeit zu Zeit mitten im Urwald, wohin die Holzhauer vorausgeschickt werden, eingenommen werden. Hierbei, wie auch in den Städten und Dörfern, in denen gelandet wird, legen die großen schwimmenden Gebäude so lang und breit sie sind, an das oft seichte Ufer an. Es ist eine der eigenartigsten Wasserfahrten, die man sich denken kann.

Die hier und da kühn umrissenen Hügelketten der Ufer, die malerisch gerandeten Inseln, das tiefe Schweigen des spätherbstlichen Urwalds vereinigten sich zu feierlich stillem Zusammenklang, der nur durch das Rattern des Dampfschiffes unterbrochen wurde. Die Fahrt dauerte 32 Stunden. In Prairie du Chien legte ich mich in einem jener prächtig eingerichteten Schlafwagen, die man damals in Europa noch nicht kannte, zu Bett und wachte am anderen Morgen frisch und munter in Milwaukee wieder auf.

Milwaukee, den 2. Dezember 1868.

»Morgen ist der Wahltag. Die politische Aufregung, die mich, so lange ich in Amerika bin, mit ihren Prozessionen, ihren Fackelzügen, ihren Reden und Widerreden von Ort zu Ort verfolgt, hat ihren Höhepunkt erreicht. Morgen fällt die Entscheidung. Übermorgen geht alles im alten ruhigen Gleise. Hie Grant und Colfax, hie Seymour und Blair, lautet das Feldgeschrei. General Grant, der gefeierte Sieger, ist der republikanische Kandidat fürs Weiße Haus, Seymour der demokratische. Von dem Haß und der Erbitterung, womit die beiden Parteien sich befehden, haben wir in Europa kaum einen Begriff. Sie sind um so unverständlicher, je mehr man darüber nachdenkt, wie gering im Grunde der Unterschied zwischen den beiden Parteien ist. Sowohl Demokraten wie Republikaner sind Anhänger der demokratischen Republik, also beide beides. Die Meinungsverschiedenheit, bei der es sich im tiefsten Grunde wohl nur um den Ämterschacher handelt, betrifft meist nur wirtschaftliche oder andere praktische Einzelfragen. Zur Zeit dreht der Streit sich, da die Sklaverei endgültig abgeschafft ist, hauptsächlich um das Negerstimmrecht, das die Republikaner dem Süden aufnötigen wollen, während die Demokraten die Schwarzen nicht reif dafür halten und es für eine Gefährdung der weißen Rasse erklären, auf demselben Raume vier Millionen Negern dieselben Rechte zu geben, die acht Millionen Weiße haben. Die Republikaner behaupten für das Ideal und die Freiheit zu kämpfen. Die Demokraten, die sich selbst deshalb wohl als Konservative bezeichnen, von ihren Gegnern aber als Reaktionäre oder gar Bourbonisten verschrien werden, erklären alles Gerede der Republikaner, denen es doch nicht einfällt, den Negern in den Nordstaaten das Stimmrecht geben zu wollen, für Spiegelfechterei.«

Milwaukee, den 4. November 1868.

»Gestern war Wahltag. Wie erwartet wurde, ist Grant gewählt worden. Die republikanische Partei bleibt Siegerin. Ich habe den Tag lehrreich verlebt. Morgens holte einer meiner demokratisch gesinnten Gönner mich in seinem leichten Einspänner zu einem » Electioneering trip" ab. Wir fuhren zu einer der ländlichen Wahlstellen hinaus, wo es hoch herging. Jeder ist überzeugt, daß es auf der anderen Seite Bestecher und Bestochene gibt, und keiner hält es daher für unrecht, auf seiner Seite Bestecher oder Bestochener zu sein. Besonders galt es, die sog. Ticket-Pedlars, die zum Austeilen bestimmter Wahlzettel angestellten Leute, zum Abfall zu verleiten. Wirklich sah ich mit eigenen Augen, wie es gelang, Zettelmänner der republikanischen Partei durch »Schmieren« zu entfernen. Auf die Wähler wird durch gute Worte und Bier gewirkt. Manche verkauften ihre Stimme um ein Glas Bier; und dabei schimpften die Leute sich gegenseitig als »bezahlt«. Auch zu Prügeleien kam es hier und da. Schließlich aber schienen alle alles nur als Komödie aufzufassen.«

Cincinnati, den 10. November 1868.

»Was der Greenwood Cemetry für Neuyork ist der Spring Grove Cemetry für Cincinnati, die »Königin des Westens«. Seine herrlichen Parkanlagen rühren von dem deutschen Landschaftsgärtner Adolf Strauch her, bei dem ich freundliche Aufnahme fand. Als ich mich heute anschickte, den schönen Friedhof wieder zu besuchen, empfing ich die Trauernachricht, daß mein Großvater Weber in Hamburg gestorben sei. Was konnte der wehmütig ernsten Stimmung, in die mich die Nachricht versetzte, angemessener sein, als ein Besuch des Kirchhofs? Ein Leichenzug folgte mir auf dem Wege hinaus, und ein Trauergeläute schallte von der fernen Stadt herüber. Ich glaubte dem Zuge meines geliebten Großvaters zu folgen und die Kirchenglocken meiner fernen Vaterstadt läuten zu hören. In Gedanken versunken, wandelte ich einsam auf schattigen Pfaden, die das letzte, von den Zweigen herabwirbelnde dürre Laub bestreute.«

Cave City, den 15. November 1868.

»Was der Mississippi unter den Strömen, der Niagara unter den Wasserfällen, das ist die Mammuthöhle im liebenswürdigen Staate Kentucky unter den Höhlen der Erde. Mir ist, als hätte ich einen Tag in der Unterwelt zugebracht, wie Odysseus, der göttliche Dulder. Außer einem auf der Hochzeitsreise begriffenen Ehepaar hatte sich mir noch ein älteres angeschlossen. Wir hatten einen schwarzen Führer und nahmen für uns und unsere Lampen Lebensmittel für den ganzen Tag mit. Jeder trug seine Lampe. Eine Viertelstunde vom Eingang brachten einige rohe Stufen abwärts uns in einen niedrigen Gang, an dessen Ende in geräumiger Halle eine klare Quelle aus dem Felsen sprudelte. Ein Labetrunk auf den Weg – und weiter ging's.

Noch einige Gänge, die wir zum Teil auf Händen und Knien durchkriechen mußten, noch einige Hallen, die noch keine Tropfsteinbildungen zeigen, sondern von schaurig dunklen, kahlen Felsen umschlossen sind, und wir standen in einem finsteren Talkessel, in dessen finsterster Tiefe ein stiller schwarzer See lag: das sogenannte »Tote Meer«. Der Neger beleuchtete die unheimliche Landschaft mit blauen Flammen, die ein unstetes, geisterhaftes Licht verbreiteten. Mir wurde immer unterweltlicher zumute; und immer weiter abwärts ging es, bis wir an einem Flusse standen, den der Schwarze als den »Styx« bezeichnete. Werden meine Phantasien zur Wirklichkeit? Ist dies Amerika oder Hellas? Ist dies die Erde oder der Orkus? Das erstemal wird der Styx auf natürlicher Felsenbrücke überschritten. Bald aber führt der gewundene Pfad uns zum zweiten Male an sein Ufer; und dieses Mal ist ein Nachen da; und der schwarze Führer spielt den Charon. Ein Äthiopier als unterweltlicher Fährmann. So überzeugend wie dieser hier dreinblickt mit seiner gerunzelten pechschwarzen Stirne und dem krauslockigen silberweißen Haare hat keiner unserer Maler ihn dargestellt.

Zu beiden Seiten strebten die ödgezackten Felsen in die Höhe. In der Ferne, über dem Toten Meere, glommen noch die Flammen, flackerten noch einmal hoch auf und verloschen. Wir selbst standen, Abgeschiedenen gleich, bleich und müde in dem schwanken Kahne. Unsere Schatten, von dem kleinen Licht riesenhaft aber verzerrt an die rauhe Wand geworfen, begleiteten uns. Keiner sprach ein Wort. Nur der Schlag des Ruders ins Wasser – sonst Totenstille rings umher.

Am jenseitigen Ufer gingen neue Mühen an: ein Steigen im Schlamme, ein Waten im Wasser, ein Springen von Fels zu Fels; abwechselnd wieder Bootfahrten. Endlich hieß es, wir stünden vor dem letzten und längsten dieser unterirdischen Flüsse, die, genau genommen, nur Stücke desselben Flusses sind, dessen dunkle Fluten glaubwürdigen Mitteilungen zufolge Fische ohne Augen beleben. Das Wasser war heute, wie Charon sagte, ungewöhnlich hoch. Wir kamen bald an eine Stelle, wo wir, um zwischen Wasserspiegel und Felsendach noch hindurchzugleiten, uns platt in den schlammigen Nachen hätten hinlegen müssen. Die Damen, die schon lange im stillen rebelliert hatten, weigerten sich dessen. Die lakonische Antwort des äthiopischen Fährmanns war: »dann müssen wir durchs Fegefeuer gehen.« Und wir gingen durchs Fegefeuer, bis wir jenseits desselben den Fluß abermals erreichten. Machtvoll und melancholisch wie die erste, war die letzte Bootfahrt. Nun standen wir wirklich am jenseitigen Ufer der Wasser. Ein langweiliger, drei englische Meilen langer Gang führte von hier nach »Cleveland's Kabinet«, in dem das Elysium anfängt.

Gute Götter, endlich belohnt ihr die armen, irrenden Schatten. Welch ein Gegensatz! Die wunderbarsten Tropfsteingebilde, marmorweiß, kristallhell, buntgefärbt, schmücken Wände und Decken. Feenhafte Märchenblumen sprießen reichquellend aus dem harten Steine hervor. Dazwischen altbekannte heimische Blütenformen: Rosen und Astern, Tulpen und Sonnenblumen. Unser Charon verwandelt sich in einen Deus ex machina und zaubert mit Hilfe einiger sorgfältig verpackt gewesener bengalischer Flammen die herrlichste Farbenpracht an den von unsichtbarem Meister mit den kunstvollsten Reliefs geschmückten Wänden hervor. Das ist ein Glühen und Blühen, vor dem uns schwindelt. Es folgt eine ganze Reihe solcher und ähnlicher Hallen, deren eine noch schöner ist als die andere. Aber wir kamen nicht bis ans Ende; die menschlichen Herzen schienen nicht stark genug, den plötzlichen Wechsel von Tartarusschauern und Elysiumswonnen zu ertragen. Die eine der Damen wurde ohnmächtig und die andere erklärte, sie würde auch ohnmächtig werden, wenn wir weitergingen. Wir waren etwa sieben englische Meilen vom Tageslicht entfernt. Allein konnten wir die Damen nicht lassen. Was blieb uns übrig, als umzukehren? Bei weitem den größten Teil des Schönsten hatten wir gesehen. Wir suchten uns durch ein treffliches Mahl zu trösten, belebten die schwach gewordenen Lebensgeister unserer schönen Begleiterinnen durch einige Glas gar nicht üblen roten Landweines und machten uns dann auf den Heimweg. Die Gewohnheit, die allmächtige, übte ihren beruhigenden Einfluß auf uns aus. Schon erschienen uns Styx und Charon, die Freuden des Elysiums und die Schrecken der Hölle, als alte Bekannte.

Durch diese unfreiwillige Abkürzung des »langen Wegs« gewann ich Zeit, noch denselben Abend den »kurzen Weg« in der Mammuthöhle zu machen, der ebenso lohnend, aber weniger beschwerlich ist als jener. Auf diesem Wege liegen die säulenreiche, mit Tropfsteinschnörkeln verzierte, »gotische Kapelle«, in der schon manches romantisch angelegte Paar sich hat trauen lassen, die »Sternenkammer«, in der man aus tiefer Felsenschlucht wie zum klaren Sternenhimmel emporblickt und die »Stadt der Kranken«, die wegen der regelmäßigen Wärme im Innern der Höhle zur Heilung Schwindsüchtiger hier angelegt werden sollte, aber nach den ersten, natürlich fehlgeschlagenen Versuchen wieder aufgegeben wurde. Den tiefsten Eindruck machte die Sternenkammer auf mich. Die Augentäuschung beruht auf den unzähligen weißen Tropfsteinknöpfchen, mit denen die hohe dunkle Wölbung der Höhle besät ist. Sie zu beleuchten, verließ mich der schwarze Führer. Ich blieb eine Zeitlang ganz allein in der schaurigen Tiefe.

Tafel 8

Aline Woermann geb. Ferber (1870)

Zweite Mutter des Verfassers

Carl Woermann

Vater des Verfassers

Es war stockfinster. Kein Laut war vernehmbar. Himmel! Wenn er dich verriete! Wenn er nicht wiederkäme! Da fiel, ich konnte nicht erkennen woher, ein Lichtschimmer auf die Deckenwölbung; und täuschend ähnlich, wie ein wahrhaftiger Sternenhimmel strahlte er über meinem Haupte. Dann hörte ich die Stimme des Schwarzen, und lachend über die gelungene Täuschung, tauchte er selbst hinter nahem Felsenvorsprung wieder auf.

Als wir die Höhle verließen, war es draußen Nacht geworden. Der wirkliche Sternenhimmel schien auf den stillen Urwald des fernen Westens herab. Ich erkannte die Sternbilder der Heimat. Die Kassiopeia, den Orion, den Großen Bären und das Siebengestirn. Zu ihnen schaute der Reisende im fremden Lande mit frommer Andacht empor. Waren sie doch alte traute Bekannte, die ihn vergessen ließen, wie fern er von der Heimat weilte.«

Auf dem Mississippi an Bord des »Dexter«,

den 19. Nov. 1868.

»Bei Saint Louis vereinigt der Missouri seine gelben Fluten mit den bis dahin klareren des ›Vaters der Ströme‹. Bei der kleinen Stadt Cairo vereinigt sich der Ohio mit dem Mississippi. Von Cairo nach Memphis geht die Mississippifahrt nicht, wie die Nilfahrt, stromaufwärts, sondern stromabwärts. Wenn man in dieser Jahreszeit den Strom hinabfährt, so erlebt man einen Wechsel der Witterung und des Pflanzenwuchses, wie wenn man im Sommer von hohem Alpengipfel ins Tal hinabpilgert. Die Wälder in Kentucky waren noch winterlich kahl. In Tennessee erhielten sie ihr Laub allmählich wieder: zuerst dunkelbraun und welk zum Abfallen, dann rot und gelb und wieder grün. Von Stunde zu Stunde mischten sich auf der Weiterfahrt mehr immergrüne Laubhölzer in die Wälder. Memphis hat schon ein entschieden südliches Ansehen. Unterhalb von Memphis wechseln schon weite flache Baumwollenfelder mit den immer grüner werdenden Wäldern. Vicksburg, die durch Grants Belagerung und endliche Eroberung bekannte Stadt, liegt schon ganz in der Zone der immergrünen Laubhölzer. Orangen, Magnolien, Myrten schmücken Straßen und Gärten, und blühende Rosensträuche hauchen dem von Norden kommenden Wanderer sommerliche Düfte entgegen.

Völlig verändert war die Landschaft, als ich heute morgen erwachte. Immergrüne Eichen, von deren Zweigen spanisches Moos herabhängt, füllen Haine und Wälder; Zuckerrohrpflanzungen treten an die Stelle der Baumwollenfelder; Palmen und Bananen schmücken die Gärten. Einen besonderen Anblick gewähren die Zuckerrohrfarmen. In ihrer Mitte erhebt sich das stattliche weiße Wohnhaus, von blühenden Gärten umgeben; im weiteren Umkreis reihen sich die Wohnungen der Negerarbeiter aneinander. Die Zuckersiederei bildet eine besondere Häusergruppe; in weiterer Ferne bis an den Horizont ragen die grasgrünen Zuckerfelder.

Zwischen Vicksburg und Natchez ist das Gelände seit dem letzten Kriege klassisch geschichtlich. Unser Kapitän, der Offizier der »Rebellenstaaten« gewesen war, zeigte mir vom Lotsenturm des hochstöckigen Dampfschiffes die kriegsgeschichtlich bedeutsamen Stätten. Er zeigte mir aber auch öde Wüsteneien, wo früher reiche Baumwollenfelder sich dehnten, zeigte mir Blockhausdörfer, wo früher blühende Städte gestanden. Es sind aber auch Baumwollen- und Zuckerpflanzer an Bord, die mich mit bitteren Klagen verfolgen. Ihnen fehlten die Mittel, wieder anzubauen und aufzubauen. In ihren Gutshäusern, wo früher Luxus geherrscht habe, sei jetzt kaum die tägliche Notdurft zu finden. Mississippiwasser und Kaffee sei ihr einziges Getränk; wo früher weitgehende Gastfreiheit geherrscht habe, müsse der Fremde jetzt mit dem guten Willen fürlieb nehmen. Die Unversöhnlichen behaupteten, die Neger, die an gezwungene Arbeit gewöhnt gewesen seien, arbeiteten jetzt nicht mehr; ihnen fehlten also einfach auch die Arbeitshände zum Wiederaufbau und Wiederanbau. Versöhnlichere Pflanzer aber versicherten mir, daß sie jetzt billiger arbeiteten als früher. Ein Arbeitsneger habe früher 1200 bis 3000 Dollar gekostet. Futter-, Wohnungs-, Kleidungs- und Pflegekosten hätten erhebliche Summen verschlungen; die Gefahr des Verlustes sei hinzugekommen. Alles dieses, die Zinsen des Kapitals mitberechnet, habe mehr betragen als die 20 Dollar monatlich, die der befreite Neger jetzt erhalte. Natürlich glaube ich diesen Optimisten lieber als jenen Pessimisten.

Aber Neu-Orleans ist in Sicht. Ich muß mich zur Landung rüsten.«

Richmond, den 9. Dezember 1868.

»Am gastfreiesten, heitersten und anmutigsten von allen amerikanischen Städten, die ich besucht habe, liegt mir Neu-Orleans in der Erinnerung, die von dem Orangenduft und dem Bananengeschmack des Südens durchzogen ist. Nicht minder liebenswürdig als in Neu-Orleans wurde ich in Mobile, in Savannah und in Charleston aufgenommen. Aber die Reisepflicht rief mich nach dem Norden der Vereinigten Staaten zurück. Eine sechsundzwanzigstündige Eisenbahnfahrt hat mich von der Hauptstadt Süd-Karolinas nach Richmond, der Hauptstadt Virginias, aus dem Sommer in den Winter zurückgebracht. Der Wärmeunterschied ist empfindlich.

Die Eisenbahnfahrt ging zum Teil über die größten Schlachtfelder des letzten Krieges hinweg. Spuren der Verheerungen machten sich überall bemerkbar, Wüsten und Ruinen überall an den Stätten blühender Pflanzungen und stattlicher Bauten. Schon in Charleston lagen Kirchen und öffentliche Gebäude, Häuserreihen und Straßen noch in Trümmern. Mehr noch in Petersburg, dem Brennpunkt der Schlachten, am meisten hier in Richmond. Aber diese Trümmer sind nicht romantisch, wie die unserer alten efeuumrankten Burgen. Sie tragen die Schwärze des Brandes noch an sich und blicken aus leeren Fensterhöhlen traurig und schaurig gen Himmel.«

Am 10. Dezember traf ich in Washington, der schönen, weitläufig angelegten Bundeshauptstadt der Vereinigten Staaten, ein, deren klassizistische Säulenprachtbauten, alle überragt von der hohen Kuppel des Kapitols, damals, als die regelmäßigen breiten Prachtstraßen der Stadt größtenteils erst auf dem Papier des Bebauungsplanes standen, wie zufällig in ein großes Dorf hineingeschneit wirkten. Mit Washington hatte ich die erste jener großen Städte des Ostens der Vereinigten Staaten wieder betreten, die die eigentlichen Sitze des Staats- und Geisteslebens, aber auch des Handels- und des Gewerbefleißes Nordamerikas sind. Washington, Baltimore, Philadelphia, Neuyork und Boston! In ihnen verweilte ich jetzt noch mehr als zwei Monate, ehe ich nach Europa zurückkehrte. Auch in ihnen standen mir, dank guten Empfehlungen, alle Türen offen. Meine kunstgeschichtlichen Neigungen fanden auch in diesen Städten freilich keine Nahrung. Von den mächtigen Kunstsammlungen, die Amerika heute zu einem Kunstland im Sinne der Kunst aller Zeiten und Völker machen, waren damals noch kaum die ersten Ansätze vorhanden. In das Rechts- und Verfassungs-, das Geschäfts- und Gesellschaftsleben der Vereinigten Staaten aber gewährte mein Aufenthalt in diesen Städten mir so gute Einblicke, wie meine Zeit es erlaubte.

In Washington traf ich insofern zu günstiger Zeit ein, als der Kongreß sich hier in voller Tagung befand. Seinen Verhandlungen zuzuhören, sah ich als meine Hauptaufgabe in der behaglichen Potomacstadt an. Ich teilte meine Zeit zwischen dem Senat und dem Repräsentantenhaus; in beiden habe ich schöne und lehrreiche Reden angehört. Im Senat ging es ruhiger und feierlicher zu. Im Repräsentantenhaus pflegte die Privatunterhaltung die Reden der Abgeordneten in solchem Maße zu übertönen, daß diese auf den Galerien kaum zu verstehen waren. Beifallsäußerungen schienen damals in beiden Häusern nicht Sitte zu sein; aber auch Ordnungsrufe kaum; es fiel mir auf, daß die Redner der »Opposition« ungerügt Ausdrücke wie » our bad President« oder » our foolish President« gebrauchen durften.

Aber auch das Gesellschaftsleben Washingtons war in vollem Gange. Besonders freundliche Aufnahme fand ich im Hause des preußischen Gesandten Freiherrn von Gerolt. Natürlich wohnte ich den großen diplomatischen Abendempfängen in seinem Hause und in dem des österreichischen Gesandten Freiherrn von Lederer bei; aber auch zu einem Empfange bei dem vielgenannten Staatssekretär Frederick Seward, an den ich empfohlen war, wurde ich eingeladen. Das Gewirr der Sprachen und der Toiletten auf diesen »Empfängen«, auf denen die Gesandten aller Länder, von den Sandwichinseln und der Türkei bis zu den europäischen Großmächten, mit ihren Damen erschienen, war überaus lehrreich und fesselnd. Die Unterhaltung war ungezwungen und mannigfaltig. Man sagte mir, diese Washingtoner diplomatischen Soireen hätten den Ruf größerer Ungezwungenheit und Liebenswürdigkeit vor denen der großen europäischen Residenzstädte voraus.

Ungezwungener und liebenswürdiger noch aber ging es jedenfalls auf den Familienabenden beim preußischen Gesandten zu, die mir unvergeßlich sind. Unvergeßlich ist mir aber auch die Freundlichkeit und Gastfreiheit, die ich im Hause eines der staatsmännischen Großen der republikanischen Partei, des Senators Charles Sumner (1811 bis 1874) genoß, der Professor des Staatsrechts an der Harvard University bei Boston war, als er 1850 in den Bundessenat gewählt wurde. Vielgenannt wurde er 1856, als er wegen einer der feurigsten Reden gegen die Sklaverei, die jemals gehalten worden sind, von dem Abgeordneten des Sklavenstaates Süd-Karolina tätlich angegriffen und schwer verletzt wurde. Erst 1859 erschien er wieder im Senat. Seine Reden und Schriften wurden später in 15 Bänden veröffentlicht. Am genuß- und lehrreichsten war mir ein Abend, an dem ich ganz allein sein Tischgast war. Der vornehme alte Herr mit dem großzügig und fein zugleich geschnittenen Kopfe weihte mich in alle Gedankengänge der republikanischen Partei ein.

In Baltimore, der noch halb südstaatlich empfindenden großen Stadt an der riesenstromartig tief ins Land eindringenden Chesapeakebai, die durch ihre schmackhaften übergroßen Austern und ihre winzigen Schildkröten (Terrapens) berühmt ist, verlebte ich in wohlhabendem deutschen Familienkreise lukullische Tage. Unter dem deutschen Weihnachtsbaum im Hause des norddeutschen Generalkonsuls Dresel fand sich auch der österreichische Gesandte aus Washington ein.

In Philadelphia, der »Stadt der brüderlichen Liebe«, in der die Sekte der Quäker, obgleich sie ziffernmäßig keineswegs vorwiegt, eine Hauptrolle spielt, hatte ich das Glück, gerade in altangelsächsische Quäkerfamilien eingeführt zu sein, so daß ich Gelegenheit hatte, mich aus dem Munde ihrer »Älteren« selbst über die Ansichten der »Society of Friends«, wie sie sich nennen, und aus ihrer Lebensführung, an der ich teilnehmen durfte, über die Art der Ausführung ihrer Grundsätze zu unterrichten. Eines Abends nahm man mich mit in den Gottesdienst der Quäkergemeinde. Bekanntlich kennt sie, wie keine Taufe, kein Abendmahl und keine Trauung, so auch keinen Priesterstand. Wie alle Menschen, so gelten auch alle Wochentage als gleich heilig vor Gott. Gott hat sich nicht einmal für allemal vor soundsoviel tausend Jahren offenbart, sondern offenbart noch heute jeder Gemeinde so viel, wie ihr not tut. Bei ihren geistlichen Zusammenkünften warten die Mitglieder der Gemeinde daher unmittelbar auf den »Geist«. Wen der Geist treibt, ob Mann, ob Weib, erhebt sich und predigt. Wenn keinen der Geist treibt, redet keiner. An dem Abend, an dem ich dem Gottesdienst beiwohnte, trieb keinen der Geist. Niemand sprach daher. Die Gemeinde saß eine volle Stunde schweigend da. Es war so still, daß man eine Nadel hätte fallen hören können. Machte die Stille anfangs einen fast peinlichen Eindruck auf mich, so ergriff und erfüllte ihre Feierlichkeit doch bald meine Seele. Es ist ein Gottesdienst, an dem jeder ohne Unterschied seines eigenen Glaubens teilnehmen kann. Eine Stunde stillen Nachdenkens über sich und die Welt tut jedem von Zeit zu Zeit not.

In Boston, der großen Hauptstadt des Staates Massachusetts, die den Ruf hat, am meisten altenglischen Lebens und Strebens in Amerika bewahrt zu haben, kam mir vor allem meine Empfehlung an George Ticknor (1791-1871), den berühmten Professor der Harvard University, zugute, dessen Spanische Literaturgeschichte, die in alle Sprachen übersetzt worden, damals schon drei Auflagen erlebt hatte. Der feine alte Herr, der mit deutschen Verhältnissen wohl vertraut war und mit deutschen Gelehrten in regen Wechselbeziehungen stand, nahm sich des unbekannten jungen Hamburgers, der amerikanische Zustände kennenlernen wollte, mit rührender Gastlichkeit und Fürsorge an. Seinem Einfluß verdankte ich es, daß ich im Landtag des Staates Massachusetts, dem »State House«, das als die vornehmste gesetzgebende Körperschaft Nordamerikas galt, eine Zeitlang auf besonderem Lehnstuhl neben dem Präsidenten Platz nehmen und den Verhandlungen lauschen durfte, und daß Mr. Philbrick, der Superintendent of Public Schools, zu dessen Aufgaben es gehört, von Zeit zu Zeit den Schulstuben der Bürgerschulen unerwartet einen Besuch abzustatten, mich einlud, ihn auf einer solchen Rundfahrt zu begleiten. Was ich zu hören und zu sehen bekam, war ebenso lehrreich wie erfreulich. Um tiefer auf die Unterschiede des Bostoner Unterrichtswesens von dem unseren einzugehen, fehlte es mir an Zeit und an Fachkenntnissen. Aber ich wunderte mich über die ungemeine Sauberkeit, Ordnung und Freundlichkeit, die in diesen Schulstuben »Neuenglands« herrschten. Jedes Kind hatte sein eigenes Pult mit eigenem Sessel, etwa einen halben Meter von dem seines Nachbarn entfernt, so daß alles »Plaudern« während des Unterrichts ausgeschlossen ist und der Lehrer oder die Lehrerin jedes unter gehöriger Aufsicht behält.

In Neuyork, wo ich mich jetzt noch vier Wochen aufhielt, nahm ich alle Fäden, die ich vor meiner Rundreise angeknüpft hatte, wieder auf. In dem Kreise der jungen norddeutschen Kaufleute mit angesehenen hamburgischen Namen, in dem ich dort hauptsächlich verkehrte, hörte ich die damaligen amerikanischen Zustände, von denen namentlich die Beamtenbestechlichkeit und die Unstetigkeit des wechselnden Richterstandes beklagt wurden, öfter herabsetzen als loben. Aber der norddeutsche Generalkonsul Dr. Rösing, in dessen gastlichem Hause ich gern verkehrte, tat das Seine, die Beobachtungen, die ich auf meiner Rundreise gemacht hatte, in richtigen Zusammenhang zu bringen.

Von den deutschen Flüchtlingen, an die Ruge mich empfohlen hatte, nahmen besonders zwei sich meiner an. Der eine war der General – er hatte es im letzten Bürgerkrieg bis zum General gebracht – Franz Sigel, der mich in den Neuyorker Freidenkerbund einführte. Ich wohnte hier manchen belangreichen und keineswegs oberflächlichen Erörterungen bei, machte nach der Meinung der Herren, wie der Ruges, aber der religiösen Richtung noch zu viele »Konzessionen«. Stand ich doch im wesentlichen auf dem Standpunkt, den Emil Du Bois-Reymond, der Berliner Physiologe, später als den des »Ignorabimus« umschrieb, und zog ich aus diesem Bekenntnis doch die Folgerung, daß wir die positiven Religionen als Sinnbilder des Ewig-Unbekannten über den Wolken gelten lassen, und da die Menschheit religionsbedürftig sei, auch hochhalten mußten. Wenn diese Folgerung auch der erst viel später erfundenen »Als-Ob«-Philosophie, wie Vaihinger sie in unseren Tagen ausgebildet hat, nahekam, so hätte ich, glaube ich, in der »Systematisierung« des »Als-Ob« doch eine Gewissensverführung ehrlicher Wahrheitssucher gesehen.

Der zweite deutsche Flüchtling, der sich in Neuyork meiner annahm, war der treffliche Friedrich Kapp (1824-84), eine bedeutsame, vertrauenerweckende Erscheinung von männlich-anziehendem Wesen. Er war, nachdem er sich 1848 an den Septemberunruhen in Frankfurt beteiligt, eine Zeitlang Hauslehrer bei dem radikalen russischen Flüchtling Alexander Herzen in Paris gewesen, dann aber nach Neuyork ausgewandert, wo er es als Rechtsanwalt zu Ansehen brachte. Damals hatte er gerade seine Geschichte der deutschen Einwanderung in Amerika geschrieben (Leipzig 1868). Er führte mich zu den Auswanderer- oder vielmehr Einwanderer-Einrichtungen in Castle Garden und nahm mich am nächsten Tage mit auf eine Fahrt der ganzen Auswanderer-Kommission zur Besichtigung der Krankenhäuser auf Wards Island. Nach 1870 kehrte Kapp, völlig ausgesöhnt mit dem neuen Deutschland, nach Berlin zurück, wo er als Reichstagsabgeordneter des linken, später sezessionistischen Flügels der Nationalliberalen Partei noch eine Rolle spielte. Die Erinnerung an ihn gehört zu meinen angenehmsten Erinnerungen an jene Neuyorker Tage.

Manchen Abend verbrachte ich in Neuyork aber auch im Theater. Eine Oper gab es damals in der großen Handelshauptstadt nicht. Das Opernhaus, die »Academy of Music«, wurde zu Konzerten, zu Maskenbällen oder anderen Veranstaltungen vermietet. Das Schauspiel aber schien mir besser vertreten zu sein als in London. Das deutsche Theater Neuyorks reizte mich freilich nicht. Aber in Wallacks Theater sah ich manche gute englische Lustspielaufführungen; und in Booths Theater, dem Hause des großen Schauspielers Edwin Booth, dessen prächtiger Neubau noch nicht vollendet war, lernte ich zum ersten Male – was mir in ganz England nicht gelungen war – Shakespeare-Aufführungen in englischer Sprache würdigen. Edwin Booth glänzte, groß und leidenschaftlich, in allen Hauptrollen Shakespeares und wußte auch den Mitspielern, die er um sich versammelte, Halt und Stimmung zu verleihen. Booths Othello gehört zu den gewaltigsten Theatererlebnissen, deren ich mich entsinne.

Manchen Abend aber flüchtete ich mich auch zu stiller Sammlung aus dem Treiben der Großstadt in mein behagliches Zimmer im Clarendon Hotel, in dem ich eine Reihe meiner Gedichte niederschrieb. Alles in allem hat doch auch mein Aufenthalt in Amerika manches dazu beigetragen, nicht nur meine Welt- und Menschenkenntnis zu bereichern, sondern auch mich in mir selbst zu reifen.

Anregend und erfrischend, bei ruhigem Meer, verlief dann meine Heimfahrt auf dem prächtigen Hamburger Dampfer »Westphalia«, dessen trefflicher Kapitän Trautmann mich unter seine besondere väterliche Obhut nahm. Der Ozean war mir längst zur Heimat geworden. Ich fühlte mich auf ihm wie zu Hause, begrüßte aber auch die Alte Welt wieder freudigen Herzens, als wir nach zehntägiger Fahrt in Southampton landeten.

Southampton, den 26. Februar 1869.

»Sei mir gegrüßt, Europa! Sei mir gegrüßt, schönes grünes England, herzlichst gegrüßt! Wie mich alles anlacht in ›Dear old England‹! Die Leute so freundlich! das Land so saftig! Die Lüfte so lau! Der Himmel so blau! Ja, stolze Columbia, du magst dich aufblähen so viel du willst: bis jetzt ist es diesseits des großen Wassers doch noch schöner, ehrlicher, herzlicher als drüben bei dir. Ich komme mir wie neu geboren vor in dem alten Weltteil.«

Mein Reiseziel war Frankreich; aber ich konnte den englischen Boden nicht betreten, ohne wenigstens einige Tage auf ihm zu verweilen. Zunächst fuhr ich nach Salisbury, um die dortige Kathedrale, die vollkommenste Schöpfung der englischen Frühgotik, zu besuchen; und ich empfand es, nach Europa heimgekehrt, fast mit Stolz als Wohltat, die Luft einer Kunst zu atmen, die lange, ehe Amerika entdeckt war, geblüht hatte. Wie schlank der Spitzturm, der der höchste altgotische Kirchturm Englands ist! Wie einheitlich der äußere Aufbau mit den noch kaum mit Maßwerk versehenen Fenstergruppen! Wie malerisch die Lage in der stillen, mit grünen Bäumen bepflanzten Umwallung! Und drinnen, wie fein gegliedert und doch abgeschlossen in sich der dreischiffige, spitzwölbige Raum! Wie eigenartig die Pfeiler, die von vier losgelösten, ganz dünnen Rundsäulen begleitet, emporsteigen!

Von Salisbury fuhr ich nach Winchester, dessen große, von kräftigen Pfeilern gestützte Kathedrale zu den ältesten englischen Bauten des romanisch-normannischen Rundbogenstils gehört. Zu den englischen Kathedralen zog es mich, so fern ich der mittelalterlichen Kunst zu stehen behauptete, doch wie mit magischer Gewalt immer wieder hin.

Das eigentliche Ziel meines Ausfluges von Southampton aber war weder Salisbury noch Winchester, sondern Oxford. An Oxford in erreichbarer Nähe vorbeizufahren, ohne meine dortigen Freunde wiederzusehen und mich mit ihnen über meine amerikanischen Eindrücke auszusprechen, hätte ich nicht übers Herz gebracht. Ich verlebte einige schöne Tage mit ihnen, traumhaft wieder umstrickt von den stillen Reizen des englischen Universitätslebens.«

Le Havre de Grâce, den 2. März 1869.

»Wie manchen Reisenden ist es auch mir gegangen: Nordsee, Ostsee, und Mittelmeer, Atlantischer und Indischer Ozean, Bengalisches und Chinesisches Meer mit ihren Stürmen, Orkanen, Taifunen und Monsunen haben mich noch ziemlich gnädig behandelt; aber der »Kanal« oder »La Manche«, wie man ihn arglos in der Schule nennen lernt, dieser kleine freche Wasserstreifen zwischen zweien der gesittetsten Länder der Welt, hat auch auf mich all seine Wut und Unart losgelassen. Das war ein Sturm in der Nacht, wie ich ihn nie erlebt, und eine Einfahrt in den französischen Hafen, wie ich ihn mir nicht habe träumen lassen. Vor unseren Augen zerschellte, den engen Eingang verfehlend, die Bark Lerida an den Festungswällen der Hafenstadt. Berghohe Wogen türmten sich dicht vor dem Hafendamm und machten, als sie in ungeheuren Wassergüssen und Schaumfluten über uns herstürzten, unser kleines gebrechliches Dampfboot fast steuerlos. Eine große Menschenmenge war auf den Hafendamm und begrüßte uns mit lautem Jubel, als wir trotz allen Widerstands der Elemente gerettet in die Hafenmündung einliefen.«

Die erste Stadt Frankreichs, in der ich mit Muße verweilte, war Rouen, die alte Hauptstadt der Normandie, die Handelshauptstadt an der unteren Seine, die zugleich eine der Hauptstädte der französischen Gotik ist. Wie heimelten mich die alten gewundenen Straßen mit ihren malerischen Giebelhäusern an! Wie verführerisch enthüllten sich mir die Reize des »Flammenstils« der weltlichen französischen Spätgotik in den Wunderbauten des alten Hôtel du Bourgthérould an der Place de la Pucelle und des ebenso alten Schatzhauses der Normandie, das jetzt als »Palais de Justice« benutzt wird. Wie mystisch und folgerichtig zugleich offenbarte sich mir die Pracht der Kirchengotik Frankreichs im Äußeren und Inneren der ehrwürdigen Kathedrale, der alten Abteikirche Saint-Ouen und der zierlich spätgotischen Kirche Saint-Maclou. Aber auch die Pforten der spätgotischen Bildnerei Frankreichs taten sich mir in und an diesen Kirchen auf, deren Portale und Grabmäler überreich an krausem und klarem Bildwerk sind; und der ganze Zauber der mittelalterlichen Glasmalerei, deren farbiger Widerschein an allen Wänden und Pfeilern spielt, ergoß sich in diesen Kirchen, wie auch in Saint-Vincent und in Saint-Godard, über mich. In Rouen wurde ich vollends zur Gotik bekehrt. Es bedurfte nicht mehr der Notre-Dame und der Sainte-Chapelle in Paris, die mich einige Tage später umfingen, um mich im Heimatlande der Gotik alles vergessen zu lassen, was ich in meinen Oxforder Gesprächen gegen sie vorgebracht hatte. Die Hoheit des christlichen Mittelalters erwies sich der Schönheit des klassischen Altertums als völlig ebenbürtig.

Am 6. März 1869 traf ich in Paris ein. Wie klopfte mein Herz, als ich die Stadt betrat, die von ihren Bewohnern als Hirn und Herz der Welt, aber auch von nicht voreingenommenen Fremden als Stadt der Städte gefeiert wurde. Ich betrat sie, völlig für sie voreingenommen. Man hatte mich die Franzosen hassen, man hatte sie mich später aber auch lieben gelehrt. Ich kam, um zu lernen und zu bewundern und zu genießen; und Paris, die Stadt, gab mir alles, was ich von ihr erwartet und ersehnt hatte. Den Franzosen menschlich näher zu treten aber gelang mir damals nicht. Von der Gastlichkeit und Herzlichkeit, womit ich von Engländern und Amerikanern aufgenommen worden war, war in Frankreich keine Rede mehr. Um so gastlicher und freundlicher wirkte die Stadt als solche auf mich ein. Mit offenen Armen empfängt die echteste Fremdenstadt, zu der die echteste Franzosenstadt geworden ist, den Gerechten wie den Ungerechten; und berauscht, verführt und geblendet, stürzte auch ich mich in ihre Arme.

Das zweite Kaiserreich stand damals, so sehr es hier und da schon gärte, auf der Höhe seiner Macht und seines Ansehens. Wenn man den klein gewachsenen Herrscher mit dem groß geschnittenen Kopfe, dem rötlichen Spitzbart und den müden Augen, bald an der Seite eines Würdenträgers oder Generals, bald an der Seite seiner blonden, liebreizenden Gemahlin in glänzendem berittenen Geleite durch die Straßen der »Stadt der Städte« fahren sah – und ich sah ihn fast täglich – hatte man den Eindruck einer wohlgefestigten, von der Liebe des Volkes getragenen Herrschaft. Aber das französische Volk empfand damals den gegen den Willen Frankreichs erfochtenen Sieg Preußens über Österreich als französische Niederlage, die gerächt werden mußte. Das »Revanche pour Sadowa« klang dem Deutschen in Paris damals bereits überall, wenn nicht von den Lippen, so doch aus den Augen der Franzosen entgegen. Der Krieg brach erst ein Jahr später aus; aber daß er unvermeidlich war, wußte der Tieferblickende natürlich schon damals.

Ich hatte Gelegenheit genug, mich von der Gesinnung der Franzosen gegen uns zu überzeugen. Daß ich darunter gelitten hätte, kann ich nicht sagen; aber ich merkte schon bei der Abgabe meiner Empfehlungen, was die Glocke geschlagen hatte. Von einem wohlhabenden Hause, in dem ich, da ich niemand anwesend traf, meinen Empfehlungsbrief mit meiner Karte und Adresse zurückgelassen, habe ich nie das geringste gehört. In einer angesehenen protestantischen Familie, an die mich eine uns befreundete norddeutsche Pastorenwitwe, die Erzieherin der Töchter des Hauses, empfohlen hatte, erging es mir noch schlimmer. Die Herrschaften waren zu Hause. Der Diener brachte meinen Empfehlungsbrief und meine Karte hinein. Ich wartete im Vorsaal; aber nicht lange; der Hausherr eilte sofort heraus und sagte mir in barschem Tone: die Erzieherin seiner Töchter habe kein Recht, ihm jemand zu empfehlen. Er sprach's und drehte mir den Rücken. Ich schlich mich so beschämt davon, wie ich das nie und nirgends sonst in meinem Leben gemußt habe.

Der einzige, der sich meiner infolge des Empfehlungsschreibens, das ich ihm brachte, freundlich annahm, war ein junger Advokat schweizerisch-französischer Abkunft. Als er mich aber eines Tages aufforderte, mit ihm in der Speisewirtschaft zu Mittag zu essen, in der junge französische Juristen, Ärzte und andere Gelehrte zu speisen pflegten, lief auch das übel aus. Verschiedene Herren der Tafel sah ich, nachdem ich allen im allgemeinen vorgestellt worden war, ihre Messer leidenschaftlich wetzen und hörte sie dabei in grimmigem Tone »Ah, ces Prussiens« murmeln. Oft genug hatte ich an anderen Stellen Gelegenheit, gewollten Unfreundlichkeiten mit den ironischen Worten »Vous êtes très aimable, Monsieur« zu begegnen.

Bei alledem hatten mir für Frankreich freilich auch nicht die guten Empfehlungen an bekannte Staatsmänner, Gelehrte und Großkaufleute zur Verfügung gestanden, die ich für England und Amerika in so reichem Maße mitgebracht hatte; und ich selbst war damals ja noch ein völlig unbekannter junger Deutscher, der noch nicht das geringste geleistet hatte.

Natürlich nahm jener junge Advokat, dessen schweizerische Herkunft ihn vor eigentlichem Deutschenhaß bewahrte, mich mit in die Gerichtshöfe, selbstverständlich verschaffte ich mir einige Male Einlaß zu den öffentlichen Sitzungen des Senates oder des Abgeordnetenhauses. Aber die gerichtlichen und politischen Verhandlungen verloren von Tag zu Tag mehr von ihrer Anziehungskraft für mich. Die schönen Künste, namentlich die Baukunst, die Bildnerei und die Malerei aller Völker, bemächtigten sich meiner Seele mit immer unwiderstehlicherer Gewalt. Je öfter es mich in die Museen und zu den öffentlichen Prachtbauten der schönsten Stadt der Welt zog, desto seltener besuchte ich die Gerichtshöfe und die Parlamentssitzungen. Die große stille Schönheitswelt aller Völker der Erde zog mich in ihren Bann. Im Louvre war ich bald wie zu Hause. Saal für Saal eignete ich mir an. Von jedem Bildwerke, jedem Gemälde nahm ich Besitz.

Als müßte ich vor ihr niederknien, war mir zumute, als ich nun endlich selbst der »Venus von Melos«, »Unserer lieben Frau von Milo«, wie Heine sie nannte, gegenüberstand, die damals in weiten Kreisen für das schönste aller Marmorbilder der schaumentstiegenen Göttin der Liebe galt. Heute wissen wir, daß sie nicht einmal bis auf die Zeit des Phidias zurückgeht, die den jüngeren heutigen Kennern noch nicht alt und herb genug ist, sondern, eine Schöpfung des realistisch und zugleich schon schwellend barock angehauchten Hellenismus, »erst« etwa 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung das Licht der Welt erblickt hat. Jene jungen Kenner wenden sich daher mit feinem Augurenlächeln um die Lippen von ihr ab, um sich herberen, altertümlichen Gestalten zuzuwenden. Wir andern aber, die wir uns des vollen Blütensommers nicht minder erfreuen als des herben Knospenfrühlings, brauchen uns unserer Jugendliebe nicht zu schämen. Mir ist die Venus von Melos noch heute eine Offenbarung, wie da ich sie zum erstenmal erblickte.

An reizvollen Gestalten der herberen älteren Griechenkunst ist die Louvresammlung, abgesehen von den Metopen des Zeustempels zu Olympia, allerdings verhältnismäßig arm. Aber wie altertümlich fest auf beiden Sohlen steht doch der Apollo von Piombino da, wie anmutig von Herbigkeit umspielt ist noch der herrliche Ares Borghese aus der Schule des Phidias, wie zart, rein und liebenswürdig der eidechstötende Apollon, der die Kunst des Praxiteles im Louvre vertritt, und wie ungestüm lebendig dann wieder der zum Streich ausholend anstürmende Borghesische Fechter des Agastas von Ephesos, der uns wieder zur Zeit der Venus von Melos herabführt. Ich gestehe, daß mir damals von den männlichen griechischen Marmorgestalten des Louvre diese die liebste war. Aber freilich, gerade jene weibliche und diese männliche Gestalt, die uns im Louvre die spätere Zeit der Hellenenkunst vergegenwärtigen, sind auch Eigenschöpfungen von Meistern, die sich ihres Wertes bewußt waren, während jene älteren Bildwerke nur Nachbildungen verlorener Urbilder sind.

In den Gemäldesälen des Louvre aber traten mir als neue Offenbarungen vor allem die Schöpfungen Leonardo da Vincis, des Größten unter den Großen, entgegen, in dessen Kunst Natur und Geist so unlöslich ineinander aufgehen, daß jede Frage, ob realistisch, ob idealistisch auf den Lippen des Fragers zur Lästerung wird. Die Madonna in den Felsen mit den beiden Knaben, wie einheitlich zusammenempfunden die göttlichen Menschen und die göttliche Landschaft, diese wie jene in wunderbarem Einklang ein Stück der Seele des heiligen Alls! Die Mona Lisa, die vornehme Florentinerin mit dem einzigen »leonardesken« Lächeln auf den Lippen: das Helldunkel der weiblichen Seele als Spiegelbild des weich verschwimmenden, mit den Schatten spielenden Lichtes des Raumes! Die heilige Anna selbdritt! Das große Mysterium der christlichen Lehre in geheimnisvolle und doch urgesetzliche Formen und Linien gebannt!

Im Louvre begann es mir klar zu werden, daß alle diese Kunstschätze mir und anderen zu deuten, der eigentliche Lebensberuf sei, dem mein innerstes Wollen zustrebte.

Aber auch in dem Tempel der Dichtkunst öffneten sich mir neue Tore. Fast jeden Abend ging ich, da die Einladungen zur Abendtafel, die mich in England und Amerika fast von Tag zu Tag verfolgten, hier so gut wie völlig ausblieben, ins Theater. Im Théâtre Français war ich beinahe Stammgast. So gut hatte ich in meinem Leben noch nicht spielen sehen; und hier konnte man doch, anders als in England, die großen Dichter des Landes von Corneille, Racine und Molière bis zu Victor Hugo und den anderen Zeitgenossen auf der Bühne, für die ihre Schöpfungen geschrieben waren, in all ihrer rhetorischen Pracht, aber auch in all ihrem geschickten Aufbau und in all ihrem feinsinnigen Gedankenreichtum an sich vorüberziehen sehen.

Ich wohnte im Mittelpunkt der Stadt, im vierten Stockwerk eines Hotel garni der Rue de Rivoli, dem Eingang zum Louvre gerade gegenüber. Aus meinen Fenstern blickte ich auf die Kreuzung der verkehrsreichsten Straßen der Weltstadt hinab, aber auch die Avenue de l'Opéra hinauf, in deren Hintergrunde das neue Opernhaus Garniers noch im Bau begriffen war. Unten wimmelte es von Menschen, Pferden und Wagen; aber das Geräusch ihres Treibens drang nur gedämpft, wie aus weiter Ferne, zu mir herauf; und abends, wenn sich unten die Gaslichter entzündeten und das Gewühl dort unten in gleichmäßigem, matt erhelltem Dunkelgrau verschwamm, fühlte ich mich in meinem behaglichen Zimmer mitten in und doch hoch über Paris wie ein verzauberter Prinz, dem das alles untertan sei. Still beglückt, vertiefte ich mich hier, von großen Schatten umschwebt, in die Schächte der Dichtkunst. Namentlich die französischen Dichter las ich hier: immer noch Lamartine, Victor Hugo und, als damals jüngsten und modernsten, Alfred de Musset; dazu unseren deutschen Pariser Heinrich Heine, zu dessen Lyrik ich mich, obgleich ich sie niemals nachzuahmen versucht, immer bekannt habe. Damals schwärmte ich für ihn und trug einen blühenden Rosenstock auf sein noch nicht, wie jetzt, mit einem Denkmal geschmücktes Grab auf dem herrlichen Friedhof des weithin ragenden Montmartre.

Aber auch in mir selbst begann es hier von poetischen Gedanken und Gestalten, die zum Tageslichte drängten, zu wogen. Eine Reihe der besten Gedichte meiner ersten Sammlung, wie die in Terzinen geschriebene empfindsame novellistische Skizze »In der Weltstadt«, die manche Besprechungen für das beste Stück der Sammlung erklärten, entstanden hier in dieser Umgebung; und der Gedanke, einen Band meiner Gedichte unter meinem eigenen Namen der Öffentlichkeit zuzuführen, nahm hier in Paris feste Gestalt an. Natürlich wandte ich mich unter Beifügung einer Reihe von Proben zuerst an die berühmten Verleger Heinrich Heines, an Hoffmann und Campe in Hamburg. Ich erhielt eine ermutigende, aber natürlich noch keine endgültige Antwort. Noch ein Jahr verging, ehe das Bändchen im Druck war.

Von Paris kehrte ich über Reims und Trier nach Deutschland zurück.

Sei mir gegrüßt, o Moselstrand,

Sei mir gegrüßt, o Heimatland,

Nach langen Wanderjahren!

Sei mir gegrüßt, du altes Trier:

Ich werde meine Liebe dir

Mein Lebenlang bewahren,

Weil du die erste Deutsche bist,

Die mich umfängt nach all der Frist,

Die ich die Welt befahren.

O Heimatklang, o Wonneschall!

Wie fesselt es mich überall

Mit tausend Liebesfäden!

Es scheint mir fast ein Traum zu sein,

Daß alle Leute, groß und klein,

In deutscher Zunge reden;

Und gar um deutsch zu sprechen nur,

Grüß' jeden ich in Wald und Flur

Und sprech' mit einem jeden.

Der Niagarafall (Kanadische Seite)

O Vaterland, wie bist du schön

Mit deinen burggekrönten Höhn

Und deinen Weingestaden!

O Vaterland, wie bist du hold,

Gefaßt in helles Sonnengold,

Durchfurcht von Blütenpfaden.

O Vaterland, wie lieb' ich dich,

O, woll' zu deinem Dienste mich

Mit deiner Kraft begnaden!