|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fröhlichen Herzens hatte ich mein Reifezeugnis in Empfang genommen. Mit hochgespannter Erwartung sah ich der Universitätszeit entgegen, deren vielgepriesene, von Wissens-, Wein- und Freundschaftsdurst erfüllte Studentenherrlichkeit ich nun in greifbarer Nähe vor mir auftauchen sah.

Wenn ich nur meinem eigenen Triebe gefolgt wäre, so hätte ich mich sofort den sprach- und schönwissenschaftlichen Fächern, einschließlich der Kunstarchäologie, zugewandt. Mein fürsorglicher Vater aber, der den Gedanken nicht aufgeben mochte, mich, wenn nicht in kaufmännischer, so doch in angesehener rechtsgelehrter Stellung neben sich wirken zu sehen, wußte mich zu überzeugen, daß ich, wenn ich erst einmal als Doktor der Rechte auf der Hamburger Bildfläche erschiene, meinen eigenen Lebenszielen keineswegs untreu zu werden brauchte und doch den Vorteil hätte, einen gesicherten Boden für alle Wechselfälle des Lebens zu gewinnen. Wurde der Doktor der Rechte damals in Hamburg doch ohne weitere Prüfungen oder praktische Dienste sofort zur »Advokatur« zugelassen, die die Anwartschaft auf alle hohen und höchsten Staatsämter verlieh! Und ließ das Rechtsstudium mir doch Zeit genug, mich nebenher in allen Fächern weiterzubilden, die mir am Herzen lagen! Offen gestanden, reizte es mich auch, die Grundlagen unseres Staats- und Rechtslebens kennen zu lernen. In diesen Dingen nicht mitsprechen zu können, würde ich als Lücke in meiner Bildung empfunden haben.

Ich sträubte mich also durchaus nicht dagegen, im Herbst 1863 zunächst als Studiosus juris die Universität zu beziehen. Als Inbegriff aller wissenschaftlichen, studentischen und landschaftlichen Reize hatte ich Heidelberg, die »Stadt fröhlicher Gesellen, an Weisheit schwer und Wein« preisen hören. Auch lehrte dort Karl Adolf von Vangerow, der berühmteste der damaligen Lehrer des römischen Rechts. Ich sah es als selbstverständlich an, daß ich nach Heidelberg ging.

Mein Vater begleitete mich über Holland, wohin ihn Geschäfte riefen, nach Köln. In Amsterdam, dessen vornehme, von vielfach gebrochenen und überbrückten Kanälen durchschnittene Straßen mir als künstlerisch stilisierte Urbilder mancher Teile meiner Vaterstadt erschienen, hielten wir uns einige Tage auf. Während mein Vater seine Geschäftsfreunde aufsuchte, besuchte ich die herrlichen Gemäldesammlungen der Stadt Rembrandts. Die öffentliche Hauptsammlung befand sich damals noch im Trippenhaus. Was ich vor zwei Jahren in London flüchtig und fast noch ahnungslos von den großen, so naturnahen und doch so fein durchgeistigten Schöpfungen der altholländischen Meister gesehen, gewann hier, angesichts zahlreicherer und großartigerer Werke ihrer Hand, erst volle, zu festen, künstlerischen Vorstellungen reifende Anschaulichkeit. Daß Rembrandts berühmte »Nachtwache« einen Schützenauszug bei hellem Tageslicht darstelle, das nur durch die eigentümliche künstlerische Auffassung des Meisters wie eingefangen dreinblickt, merkte ich freilich damals so wenig wie die Kenner, die es als Nachtwache bezeichnet hatten. Aber daß diese Kunst, die einen einfachen Schützenauszug als Vision aus anderen Welten wiedergab, keine schlichte Wirklichkeitskunst, sondern eigenartig ausdrucksvolle Idealkunst sei, wurde mir schon damals klar. Rembrandt, Frans Hals, Terborch, Ruisdael, Hobbema – wozu weitere nennen? – nahmen jetzt Platz in dem Kreise der Meister, zu denen ich verehrend emporsah.

In Köln verließ mein Vater mich. Mir selbst überlassen, pilgerte ich in vierzehntägiger einzig schöner Herbstfahrt langsam den Rhein hinauf. Von Stadt zu Stadt trug mich in der Regel das Dampfschiff. Wie warm wuchs der mächtige, damals noch fast überall lichtgrün, wie er dem Bodensee entquillt, dahinrauschende Fluß, »Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze«, mir ans Herz! In allen seinen alten Domen und Pfarrkirchen stand ich gebannt vom Zauber der romanischen und gotischen Baukunst. Alle seinen alten, verfallenen Burgen, die erst später zum Teil wieder ausgebaut wurden, durchstöberte ich. Alle seine Felsen-, Wald- und Rebenhöhen erklomm ich. Der Märchenduft der Romantik umfing mich. Und abends beim Weine taten sie es auch mir an,

»Die Mädchen so frank und die Männer so frei,

Als wär' es ein adlig Geschlecht.«

Besonders die frischen, offenen und doch so weiblichen rheinischen Mädchen taten es mir an. Mir ist, als hätte ich schon damals geahnt, daß ich mir die Geliebte meines Lebens vom Gestade des Rheines holen werde. Aber freilich, noch 14 Jahre gingen ins Land, ehe ich singen konnte:

»Ihr preist am Rheine die Dome,

Die Burgen auf Felsenhöhn,

Euch winken am rauschenden Strome

Die lachenden Ufer so schön;

Und Kunst und Natur im holden Verein,

Ich preise, wie ihr, sie am rauschenden Rhein.

Ihr schwärmt für die Lieder und Sagen,

Die duftig umwehen den Rhein,

Ihr schlürfet mit Götterbehagen

Den nektarähnlichen Wein.

Und traun, dem Sagen- und Rheinweingold

Ist meine Seele, wie eure, hold.

Doch mir hat mehr er als Reben,

Als Kunst und Natur gewährt,

Mir hat er das ganze Leben

Mit leuchtender Liebe verklärt;

Denn am Gestade des Rheines sproß

Die Liebste mir, die ans Herz ich schloß.«

Freilich! bis das geschah: wie viel Wasser mußte noch den Rhein hinabfließen, wie viel Erlebnisse mußten mir noch durch Hirn und Herz hindurchgehen! Wie weit mußte ich die Sehnsucht nach dem Ewigweiblichen noch von Ort zu Ort mit mir herumtragen!

Alt-Heidelberg erschien mir fast so schön, wie ich es mir gedacht hatte. Ich fühlte mich rasch heimisch in der herrlichen Neckarstadt, im Lichte seiner kunstgeweihten Schloßterrassen und im Schatten seiner Kastanienwälder, in den Schluchten seiner grünen Abhänge, auf den ragenden Höhen seiner grünen Berge und am rauschenden Strande seines raschen Stromes. Ein Stück meiner selbst ist Heidelberg, in dem ich später auch meine Lehrtätigkeit begann, immer geblieben.

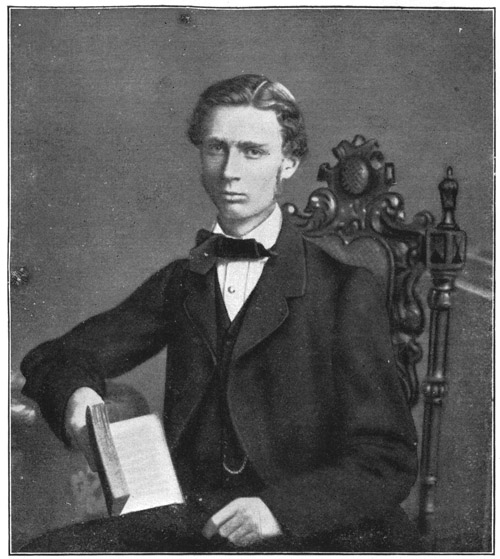

Der Verfasser als Student

Der Verfasser als Sechzehnjähriger (1864)(1860)

Wie wenig ich übrigens daran dachte, mich ausschließlich oder auch nur hauptsächlich der Rechtswissenschaft zu widmen, geht schon aus den Vorlesungen hervor, die ich in meinem ersten Halbjahr belegte. »Naturrecht«, mit dem zu beginnen ich für unerläßlich hielt, beim Hofrat Professor Heinrich Zöpfl, Ästhetik bei dem Privatdozenten Carl Lemcke, Thukydides-Übungen bei dem Privatdozenten Professor Wilhelm Oncken. und deutsche Geschichte bei Professor Ludwig Häußer. Weltbekannte Gelehrte waren Zöpfl und Häußer. Heinrich Zöpfl lebt nur als freundlicher Gastgeber eines Hausballs für seine nicht mehr ganz jugendlichen Töchter in meiner Erinnerung. Ludwig Häußer, der berühmte Politiker und Geschichtsschreiber, der Verfasser der »Deutschen Geschichte seit dem Tode Friedrichs des Großen«, war, nächst Vangerow, der beliebteste Universitätslehrer und Redner Heidelbergs. Seine Vorlesungen waren so überfüllt, daß man kaum Platz in ihnen fand. Seine feurige, fesselnde, aber immer sachliche Beredsamkeit, die stürmischen Beifall auslöste, weckte in unseren Herzen die Begeisterung für das freiheitlich zugeschnittene einige Vaterland, das nun freilich noch acht Jahre auf sich warten ließ.

Persönlicher waren meine Beziehungen zu Oncken und zu Lemcke. Wilhelm Oncken, der später, als er Professor in Gießen war, die Geschichte des Zeitalters Friedrichs des Großen und des Zeitalters Kaiser Wilhelms I. schrieb, auch eine Zeitlang Mitglied des Reichstags war, beschäftigte sich damals als blutjunger Gelehrter noch mit der griechischen Geschichte. Er arbeitete an seinem »Athen und Hellas«. Die Liebe zu den alten Griechen und der griechischen Sprache saß mir damals noch zu tief im Blut, als daß es mich nicht gereizt hätte, an Onckens Thukydides-Übungen teilzunehmen. Wie von ohngefähr wagte ich zu einer dunklen Stelle in der Beschreibung der Pest zu Athen (II 52) den Vorschlag einer anderen griechischen Lesart und war sehr erstaunt, als Oncken diese lebhaft annahm und mit Nennung meines Namens veröffentlichte. Ich hätte es ganz vergessen, wenn Oncken, als er mich ein Menschenalter später einmal in Dresden besuchte, mich nicht daran erinnert hätte.

Carl Lemcke, ein Mecklenburger Bäckerssohn von derbem Äußeren, aber feinem geistigen Empfinden, hat sich durch seine »Populäre Ästhetik«, die sechs Auflagen erlebte, einen Namen gemacht. Das Buch zeichnete sich dadurch aus, daß es die Ästhetik nicht, wie die Vischersche oder die Herbartsche Ästhetik aus einem philosophischen System entwickelte, sondern gesundem und natürlichem Empfinden für das Schöne und das Tragische, das Charakteristische und das Komische entquoll. In der Geschichte der Ästhetik wird es eben deshalb wenig genannt. Lemckes Vorträge waren frisch und anregend, seine Vergleiche manchmal originell. Bei der Schilderung der Schönheiten der menschlichen Gestalt verglich er zur Heiterkeit seiner Hörer einen bekannten Körperteil mit einem Pfirsich. »Setz dich auf deinen Pfirsich«, wurde daher eine Zeitlang eine übliche Redensart in Heidelberg. Später schrieb Lemcke, der Literaturgeschichte ergeben, die Geschichte der deutschen Dichtkunst von Opitz bis Klopstock, noch später, der Kunstgeschichte zugewandt, für Dohmes »Kunst und Künstler« die wichtigen Abschnitte über Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Terborch, Pieter de Hooch, Jan Vermeer van Delft usw. Vor allem aber fühlte er sich damals selbst als Dichter. In München hatte er dem Dichterkreis der »Krokodile« angehört, deren Hauptstützen Geibel und Paul Heyse waren. Seine »Lieder und Gedichte«, die 1861 bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, zeichnen sich durch frische Unmittelbarkeit und oft volkstümliche Natürlichkeit aus, haben aber keinen größeren Leserkreis gefunden. Später schrieb Lemcke unter dem Namen Karl Manno humoristisch angehauchte Romane, wie »Beowulf«, »Ein süßer Knabe« und »Jugendgenossen«, die zum Teil mehrere Auflagen erlebten. Ihnen und seiner »Ästhetik« verdankte er seine größten buchhändlerischen Erfolge. Damals hatte er noch nichts Größeres veröffentlicht. Er schrieb noch an seiner »Ästhetik«. In Heidelberg wurde er erst 1867 zum außerordentlichen Professor ernannt; 1871 zog er sich nach München zurück, folgte dann aber nacheinander Rufen an die Kunstakademie in Amsterdam, an die Technische Hochschule in Aachen, und schließlich, zur Nachfolge Lübkes, an die Technische Hochschule in Stuttgart. Seine letzten Lebensjahre brachte er, zu Carl von Lemcke geworden, wieder in München zu.

Mit der Tochter eines Münchner Rechtsanwalts verheiratet, führte Lemcke schon 1863 als Privatdozent in Heidelberg ein gastliches Haus, in dem norddeutsche und süddeutsche Art sich anheimelnd vermischten. Mich hatte sein Universitätsfreund Dr. Reinstorff ihm empfohlen; und er nahm sich meiner von Anfang an geistig und gastlich mit erfrischender Aufrichtigkeit und Herzenswärme an. Lemcke war damals nahezu der einzige Mensch in Heidelberg, dem ich meine Gedichte vorlas. Im Gegensatz zu Reinstorff, der mich zu größerer Eigenartigkeit ermahnte, hielt Lemcke mich zur größten Schlichtheit und Natürlichkeit an. Wir blieben, so lange er lebte, brieflich in Freundschaft verbunden.

Eifriger noch als nach den Lehrern, denen ich folgen wollte, sah ich mich gleich nach meiner Ankunft in Heidelberg nach einem Freundeskreise um, in dem ich nur Mensch unter Menschen, Freund unter Freunden, Student unter Studenten zu sein brauchte. Anschluß zu finden, war leicht; nur die Wahl wurde mir schwer. Wie verführerisch winkten die weißen, grünen, roten, gelben und blauen Mützen der fünf Heidelberger Korps, deren Burschen sich durch die Frische ihres Auftretens und die Anmut ihrer Umgangsformen empfahlen. Wie wißbegierig und sinnig blickten die Träger der feuerroten Mützen und der kirschroten Stürmer der beiden Burschenschaften drein. Von meinen Hamburger Freunden aus meiner kurzen Obersekundanerzeit, die mir ein halbes Jahr voraus waren, war einer dem Korps der Westfalen, ein anderer der Burschenschaft der Frankonen beigetreten. Auf beider »Kneipen« wurde ich eingeladen.

Der Gegensatz zwischen Korps und Burschenschaften, der damals – vielleicht sogar noch heute – die ganze deutsche Studentenschaft in zwei feindliche Lager spaltete, deren Mitglieder einander nicht einmal für gut genug hielten, sich in den sportmäßigen Waffengängen der »Mensuren« zu messen, schien mir schon damals, wenn auch Grundsätze gegen Grundsätze ausgespielt wurden und hier und da noch die alten politischen Meinungsverschiedenheiten mitsprachen, keinen anderen inneren Daseinsgrund mehr zu haben, als die alte deutsche Sucht, sich zu spalten und einander zu befehden, der wir unsere staatliche Ohnmacht verdanken. Die meisten »Füchse« kamen und kommen wohl noch heute von Haus aus zugunsten der einen oder der anderen dieser Vereinigungen beeinflußt zur Universität. Der Durchschnitts-Hamburger wurde damals und wird wohl, wenn er nicht ledig bleibt, noch heute Korpsstudent. Auch mein Oheim Senator Weber war Korpsstudent gewesen. Unter den älteren Freunden meines großelterlichen und elterlichen Hauses waren aber auch manche Burschenschafter gewesen. Von den schon erwähnten nenne ich Ägidi, Rudolf Ferber, Ernst Reinstorff und meinen Schwager Pastor Gustav Ritter. Ich war in dieser Beziehung erschreckend vorurteilslos zur Universität gegangen, so vorurteilslos, daß ich mich auf meiner Rheinfahrt sogar herzlich mit einem Erlanger Wingolfiten befreundet hatte. Mich keiner Verbindung anzuschließen, wie einige meiner Hamburger Obersekundaner Freunde, wie vor allem mein bester Freund von ihnen, Gustav Bartels, der auch zu jenen Dichtern der »jungen Freunde der Petrikirche« gehört hatte, aber konnte ich mich nicht entschließen. Bartels und ich sahen uns deshalb kaum weniger, und da er Geiger war, spielten wir Violinsonaten miteinander.

Aber ich sehnte mich doch nach einem festen größeren Freundeskreise, in dem einer für alle, alle für einen eintraten, und ich war entschlossen, mich der Vereinigung anzuschließen, deren damalige Mitglieder mir rein menschlich am besten gefallen würden. Dies war nun zufällig bei der »nichtfarbentragenden« Verbindung der »Oldenburger« der Fall, die im Unterschied von anderen als »Blasen« bezeichneten schwarzen Vereinigungen, nicht nur vom Universitätsgericht, sondern auch von den Korps und den Burschenschaften als wirkliche Verbindung anerkannt wurde. Amtlich hieß es »die Corps, die Burschenschaften und die nichtfarbentragende Verbindung Bolley-Oldenburgia«. Von den Korps unterschieden die Oldenburger sich eigentlich nur dadurch, daß sie die Bestimmungsmensuren, die Waffenkreuzung ohne Anlaß, verwarfen, und eben, um nicht zwecklos herauszufordern, auch keine Farben trugen. Wie wenig sie aber auch diese Grundsätze für allein beglückend hielten, geht daraus hervor, daß sie, wenn sie an anderen Universitäten wieder »aktiv« wurden, in der Regel in Korps eintraten. Die Verbindung hat etwa 25 Jahre bestanden. Minister und andere hohe Verwaltungsbeamte, Universitätsprofessoren, Gerichtspräsidenten und viele andere tüchtige Männer sind aus ihr hervorgegangen. Besondere geistige Anregung oder gar Interessengemeinschaft hatte ich der Verbindung freilich nicht zu danken, wohl aber ein gemütvoll-fröhliches Studentenleben und menschlich teilnehmende Freundschaft; und ich habe eben mein Leben lang das Bedürfnis gehabt, mich außer den Freunden, die ich dem gemeinsamen Berufe oder gemeinsamer Begeisterung für ein Ideal verdankte, Freunden anzuschließen, mit denen ich nichts anderes sein wollte als Mensch unter Menschen.

Das Verbindungsstudentenleben, wie es, zwischen »Kneipe«, »Paukboden«, »Katerbummel« und spärlichen Kollegbesuchen geteilt, sich in den ersten Semestern abzuspielen pflegt, brauche ich nicht zu schildern. Es ist viel Gesundes, Herzerfrischendes, aber auch viel Ungesundes und Konventionelles darin. In unserer Verbindung waren zum Ausgleiche Winterwanderungen über Berg und Tal wenigstens nicht, wie in anderen, als »philiströs« verschrien; und abends fuhren manche von uns, so oft es anging, nach Mannheim in die Oper, die damals noch immer einen gewissen Ruf hatte. Ihre Ausstattungen galten sogar als mustergültig. Ich habe dort eine ganze Reihe von Opern, auch selten gegebenen, zum ersten Male gehört.

Dem schönen Wintersemester folgte ein noch schöneres Sommerhalbjahr. In vollen Zügen genossen wir schon die unbeschreibliche Frühlingsblütenpracht des Neckartales und der Bergstraße. Und dann in den Oster- und den Pfingstferien die herrlichen Ausflüge in die weitere Umgebung der Neckarstadt, die mein Naturgefühl und meine Kunstanschauung mannigfach bereicherten! Der Odenwald mit seinen herrlichen Buchen glich den Wäldern meiner nordischen Heimat. Der Schwarzwald mit seinen düsteren Tannen wurde mir zu neuem landschaftlichen Erleben. Wie prächtig aber auch Speyer mit seinem alten deutsch-romanischen Musterdome, dessen neue Fresken von Schraudolph damals noch als bewundernswert galten! Wie einzig Straßburg mit seinem ewigen Münster, das Goethe noch als Vorbild deutscher Baukunst verherrlichte! Wie köstlich Wimpfen am Neckar mit seiner mittelalterlichen Kaiserpfalz- und Kirchenpracht! Karlsruhe, die »künstliche« Stadt des 18. Jahrhunderts, rief entfernte Erinnerung an das prächtige Bath in mir wach. Wiederholt wurde der nahe Wundergarten Versailler Stils in Schwetzingen besucht. Im nahen Handschuchsheim aber, in dem die unvergeßliche, Alt und Jung, Professoren und Studenten betreuende Mutter Felix die köstlichen Erdbeerbowlen bereitete, verlebten wir zeitweise Abend für Abend rauschende Stunden.

Aber auch Vorlesungen wurden in dem schönen Heidelberger Sommersemester belegt und nach Möglichkeit gehört.

Jetzt fing ich wirklich an, Jurisprudenz zu studieren. Das römische Recht, das in Hamburg als »gemeines Recht« immer noch in Kraft war, soweit das Handelsgesetzbuch es nicht abgeändert hatte, galt als das Alpha und das Omega jeder juristischen Bildung. Bei Karl Adolf von Vangerow, dem das Wort leicht und perlend von den Lippen floß, hörte ich die Geschichte des römischen Rechts und die »Institutionen«, die die Grundbegriffe dieses Rechts lehren. Selten wohl wird man vom Katheder herab so klare, überzeugende Ausführungen gehört haben wie von Vangerow. Bald aber sah man ein, daß man das alles teils aus den Büchern des Meisters noch rascher lernen, teils sich selbst sagen könne; und wie üblich, fing man an zu schwänzen. Nur zu den Schlußvorlesungen des verehrten Lehrers stellte man sich wieder ein.

Mir selbst getreu, hatte ich in diesem Semester aber auch die Vorlesungen über griechische Kunstgeschichte bei Karl Bernhard Stark, dem namhaften Heidelberger Archäologen, belegt, dessen Schrift über Niobe und die Niobiden damals gerade erschienen war. Sein Hauptwerk, die Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst, aber erschien erst 1880. Starks Vorlesungen, die vor denen Petersens in Hamburg voraushatten, daß sie in einer Sammlung von Gipsabgüssen nach antiken Bildwerken vor diesen selbst gehalten wurden, waren feinfühlig und fesselnd, wenn es ihnen auch an packendem Leben und strömender Beredsamkeit fehlte. Ich glaube, ich habe sie selten geschwänzt. Auch als Mensch war Stark nicht eben eine anziehungskräftige, aber doch eine liebenswürdige und vertrauenerweckende Persönlichkeit. Er zog mich gastfrei in sein Haus, in dem seine kluge Gattin, eine Deutschrussin aus Odessa, mit Umsicht schaltete und ihnen wohlgestaltete Kinder erblühten. Geistig fühlte ich mich in Heidelberg, außer bei Lemckes, bei Starks am meisten zu Hause.

Ich kann aber von meinem Heidelberger Studentenjahr nicht Abschied nehmen, ohne daran zu erinnern, daß in ihm unter Bismarcks Leitung die großen fünfzig Jahre Deutschlands begannen, die heute fast wie ein schöner Traum hinter uns liegen. In meinen erhaltenen kurzen Tagesaufzeichnungen aus diesen Jahren finde ich zum 1. und 2. Februar 1864 die einzigen Hindeutungen auf Ereignisse außerhalb meines eigenen Lebens, die das Heft enthält. Zum 1. Februar lautet meine Eintragung: »Die verbündeten Preußen und Östreicher überschreiten unter dem Oberbefehl Wrangels die Eider. Leichte Vorpostengefechte. In Eckernförde wird Augustenburg zum Herzog ausgerufen.« Zum 2. aber heißt es: »Die Deutschen rücken gegen die Danewerkstellung vor und drängen die Dänen in den Brückenkopf von Missunde zurück. Missunde brennt.«

Der vaterländischen Bedeutung dieser Tage, mit denen in der Tat ein neues Zeitalter Deutschlands anbrach, war ich mir also von Anfang an bewußt. Es ist heute, nach dem Zusammenbruch des Deutschlands dieser großen fünfzig Jahre, leicht, mit dem Finger auf seine wunden Stellen zu deuten; aber man kann heute, nachdem die Geschichte gesprochen, wenn auch sicher nicht ihr letztes Wort gesprochen hat, aus Überzeugung auf dem Boden unserer neuen Reichsverfassung stehen, die, verbesserungs- und veränderungsfähig wie alle Verfassungen, ohne ihre Vorgängerin nicht möglich gewesen wäre, und dennoch daran festhalten, daß die Wege, die wir fünfzig Jahre lang mit Begeisterung gegangen, damals die richtigen waren, die aller Voraussicht nach zum Ziele führten.

Hatte ich keinen Augenblick daran gezweifelt, daß Heidelberg die erste Universität sein müsse, die ich besuchte, so stand es von vornherein ebenso fest, daß auf die anmutige, von allem Zauber der Mutter Natur umflossene Kleinstadt die weitgedehnte, in ihren eigenen Mauern befriedigte Großstadt, daß auf Heidelberg Berlin folgen müsse, das damals freilich noch keine Weltstadt und noch nicht die Hauptstadt Deutschlands, aber doch eben die Hauptstadt Preußens war, in der sich seit den Tagen Friedrichs des Großen und des Aufrufs Friedrich Wilhelms III. an sein Volk ein Hauptstück deutschen Staats- und Geisteslebens zusammenzog. Berlin war sogar, als ich es im Herbst 1864 zum erstenmal in meinem Leben betrat, schon die Stadt Wilhelms I. und seines Ministers Otto von Bismarck. Aber unsere Herzen schlugen damals noch nicht höher bei diesen Namen, wenngleich die Erstürmung der Düppeler Schanzen und der Übergang nach der Insel Alsen durch die preußischen Truppen dem Widerstand gegen die Umgestaltung der preußischen Armee damals schon die Spitze abgebrochen hatten. Berlin war in weiten Kreisen Deutschlands nicht beliebt. Meine Hamburger Landsleute dachten damals über die preußische Hauptstadt und ihre Bewohner ungefähr so wie jener Herr Senator in dem bekannten Lustspiel, der dem Fremden, der sich auf Befragen als Berliner entpuppte, antwortete: »Na, irgendwo muß der Mensch ja geboren sein«; und wenn ich selbst nach allem, was ich von anderen Seiten über Berlin und die Berliner gehört hatte, auch durchaus kein Vorurteil gegen sie hatte, so klangen mir doch, als ich mich dem trockenen Häusermeer näherte, die Verse Heines im Ohr:

»Verlaß Berlin mit seinem dicken Sande

Und dünnen Tee und überwitz'gen Leuten,

Die Gott und Welt und was sie selbst bedeuten,

Begriffen längst mit Hegelschem Verstande.«

Ich wohnte, ehe ich ein Zweizimmerquartier in der Schützenstraße bezog, in einem Gasthof Unter den Linden und empfand, als ich diese Straße betrat, sofort, daß meine Vaterstadt dem großartigen, breiten Plätze- und Straßenzug, der vom Königsschloß, das damals gerade seine beherrschende Kuppel erhalten hatte, von der herrlichen ionischen Säulenhalle des Schinkelschen Museums und dem alten unscheinbaren, aber ruhig gehaltenen Dome bis zum Brandenburger Tor hinabführte, nichts, aber auch gar nichts an die Seite zu setzen hatte. Wie vornehm die Schloßbrücke mit ihren reinen feinen Gruppen nackter Marmorhelden! Wie stolz die Reihe von Palästen, von denen das Zeughaus und das Opernhaus mir am gewaltigsten vorkamen! Und wenn ich von der Schützenstraße zur Universität ging, führte mein Weg mich täglich über den Gendarmenmarkt, an dem Schinkels klassisches Schauspielhaus, von einem Hauch ewiger Schönheit umweht, zwischen den beiden hochgekuppelten Zopfkirchen wie eine reine Jungfrau zwischen alten bärtigen Wächtern dalag. Und wie herrlich die Denkmäler in Marmor und in Erz, an denen mein Weg mich vorüberführte, vor allen das so leicht und doch so fest aufgebaute Reiterdenkmal Friedrichs des Großen von der Hand Christian Rauchs, des göttlichen Meisters! Und draußen vor dem Brandenburger Tor gleich der große, frische Waldpark, der sich – Tiergarten nennt! So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Ich war so berauscht von der Schönheit dieses allerdings verhältnismäßig kleinen Teiles der Stadt, daß mir die Langeweile der meisten anderen Stadtteile mit ihren langen einförmigen Straßenreihen kaum zum Bewußtsein kam.

Nur auf die breiten, vielfach von hölzernen Brettern überbrückten offenen Gossen, in denen sich zu beiden Seiten der Straßen die bläulichen Abwässer der Großstadt damals noch wälzten, sah ich als Hamburger mit überlegenem Lächeln herab; und geradezu entsetzlich schien es mir, daß man in den Miethäusern der Straßen, in denen unsereins wohnte, nachts aus nicht ungewöhnlichen Anlässen in den im Winter mit Eis und Schnee bedeckten Hof hinabsteigen mußte.

Natürlich drängte es mich, die Vorlesungen der Universität zu besuchen, um, was ich schwarz auf weiß besaß, getrost nach Hause tragen zu können. Ich belegte Pandekten und Erbrecht bei Rudolf Gneist, dem bekannten Rechtsgelehrten und Politiker, Logik und Enzyklopädie der Philosophie bei Karl Ludwig Michelet, dem unentwegten Hegelianer, aber auch Vorträge über dramatische Kunst bei Karl Werder, dem bekannten Hamlet- und Macbeth-Forscher. Über Shakespeare war ich damals im Begriff, Goethe und Schiller zu vergessen.

Zum Besuch der Vorlesungen aber kam ich nicht viel. Gneist verstand es nicht entfernt so wie Vangerow, seine Hörer mit fortzureißen; und die Hegelsche Philosophie tat mir auch nicht wohl.

Wichtiger als Vorlesungen zu hören, schien es mir auch, mich in Berlin in den Strom der Künste zu stürzen, denen ich mich nun doch schon mit Bewußtsein verfallen fühlte. Mit dämonischer Gewalt zog es mich vormittags in die Museen, in denen meine künstlerischen Eindrücke sich allmählich geschichtlich zu ordnen begannen, mit nicht minder dämonischer Gewalt aber Abends in die Theater, deren Aufführungen, die damals auf bemerkenswerter Höhe standen, all mein menschliches Empfinden in Mitleidenschaft zogen. Im Opernhaus glänzte Pauline Lucca, mit der Bismarck sich einmal, einer harmlosen Gelegenheit humorvoll nachgebend, photographieren ließ, erschien manchmal aber auch schon, von Hannover herberufen, der große Albert Niemann, der erst 1866 ganz nach Berlin übersiedelte. Wer Niemann nicht als Tannhäuser und Lohengrin gehört und gesehen, hat nur eine unvollkommene Vorstellung von diesen Schöpfungen Wagners. Im Schauspielhaus herrschten damals Theodor Döring, der, obgleich schon über 60 Jahre alt, noch eine ungeschwächte, immer neue Gestaltungskraft besaß, Ludwig Dessoir, der unvergleichliche Othello, und Luise Erhartt, die hinreißende Julia, Porcia und Maria Stuart. Gern wurde aber auch das Wallner-Theater besucht, dessen Charakterkomiker Karl Helmerding in seinem Fache kaum wieder erreicht worden ist. Ach, wie es wohltut, nach aller Augurenweisheit, die einem oft das Größte und Herrlichste verleidet, sich einmal von Herzen auslachen zu können!

Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Mein an Eindrücken und Genüssen überreiches Berliner Semester nahm ein vorzeitiges Ende. Vielleicht lag es auch daran, daß ich im verflossenen Spätsommer nicht, wie sonst fast alljährlich, an die See gegangen war, der ich nun einmal fürs Leben verschrieben war. Mitten im Rausche des Großstadtlebens versagte meine Leiblichkeit plötzlich. Meine alten Beschwerden, Schwindel und Herzklopfen stellten sich wieder ein. Eines Tages brach ich in der Leipziger Straße zusammen und wurde von einem freundlichen Fremden nach Hause gebracht. Kaum aber hatte ich mich in den nächsten Tagen etwas erholt, als ein unheimlicher Vorfall mich vollends umwarf. In einer stürmischen Nacht brach in meiner Wohnung Feuer aus. Als meine Wirtin mich weckte, war ich nahe daran zu ersticken. Das Feuer schien von außen gegen meine Wohnstubentür, deren unterster Teil durchgebrannt war, angelegt zu sein. Ich bekümmerte mich nicht sonderlich darum, da ich halbwegs an einen Zufall glaubte. In der nächsten Nacht aber wiederholte der Vorfall sich; und dieses Mal war es deutlich, daß von außen Hobelspäne gegen meine Tür geschichtet und angezündet worden waren. Nun erschien die Polizei. Daß Brandstiftung vorlag, war klar. Als ihr Zweck konnte nur die Einziehung von Versicherungsgeldern in Frage kommen. Meine Wirtin und deren Sohn wurden verhaftet, in dem Prozesse, der zwei Monate später stattfand, aber wegen mangelnden Beweises freigesprochen.

Daß dieser Vorfall mein Leiden nicht besserte, sondern verschlimmerte, läßt sich denken. Geistig blieb ich frisch und arbeitsfreudig; aber mein Herz wollte nicht mehr mittun. Wieder wurde ich zu mindestens halbjähriger Enthaltung von aller geistigen Arbeit und allen geistigen Genüssen verurteilt. Den Frühling verbrachte ich in Reinbeck am Sachsenwald. Den ganzen Sommer blieb ich auf meinem geliebten Felseneiland Helgoland, wo ich mir jetzt für die ganze Zeit meines Aufenthalts ein Segelboot mit dem liebenswürdigen jungverheirateten Schiffer Ölrich Kanye mietete, mit dem mich jahrzehntelang, bis zu seinem Tode, treuherzige Freundschaft verband.

Zwei Monate Waldlebens, Schlenderns unter grünen Laubgewölben, Wanderns auf weitgedehnten Forstwegen, Ruhens im Moose am dunklen stillhingleitenden Bache! Vier Monate Seelebens, Dahinsegelns über schaumgekrönte Wellen, Fischens vom schaukelnden Boote aus, Badens in der smaragdenen Brandung am weißen Sandstrand! Mit dem Seeleben war ich noch inniger verwachsen als mit dem Waldleben. Das ewige Meer, das längst ein Stück meines eigensten Wesens gewesen war, nahm mich jetzt vollends in seine Heilung spendenden Arme. Ihm verdanke ich es, daß ich alt geworden bin.

Die Monate vergingen mir wie Tage; und kein Tag auf dem offenen Meere glich dem anderen. Es war mir, als ob meine Seele sich der Seele des Meeres vermähle; und das Meer vergalt meine Liebe mit Liebe. Im Herbst kehrte ich, völlig genesen, nach Hamburg zurück.

Jetzt galt es, rasch nachzuholen, was ich versäumt hatte; es galt, eine stille Universitätsstadt zu wählen, in der keine allzu starken Ablenkungen Leib und Seele beunruhigten. Ich zog nach Göttingen, das ich als Stätte reicher Arbeit rühmen gehört hatte, um dort geradeswegs auf das nächste Ziel, den juristischen Doktorhut, loszusteuern.

Daß jemand für Göttingen geschwärmt hätte, habe ich noch nie gehört, und auch ich habe in den drei vollen und einem halben Semester, die ich dort den Wissenschaften obgelegen habe, nicht für die Stadt des »Göttinger Musenalmanachs« und der »Göttinger Gelehrten Anzeigen« schwärmen gelernt. Aber mit Ehrfurcht vor der Stadt, in der Voß und Bürger gedichtet, in der die großen Naturforscher Gauß und Weber und Wöhler gewirkt, und aus der die aufrechten Göttinger »Sieben«, die sich dem Verfassungsbruch des Königs Ernst August nicht beugen gewollt, vertrieben worden, bin ich doch in sie eingezogen; und wohl genug habe ich mich in der alten, rings von seinen lindenbeschatteten Wällen umzogenen, unter dem Rohns, von dem man auf sie hinabblickt, und dem Hainberg, mit dem alle Erinnerungen an den dichterischen »Hainbund« verknüpft sind, hingestreckten Musenstadt gefühlt. Zurückgesehnt habe ich mich nie nach ihr. Aber mit manchen freundlichen Bildern und lieben Freunden ist meine Erinnerung an sie durchwebt.

Außerhalb des Kreises meiner Heidelberger Verbindungsbrüder, die sich, wie in Berlin, so auch in Göttingen wieder in größerer Anzahl zusammenfanden, gewann ich hier aber auch einige gleichaltrige, ähnlich strebende Freunde, mit denen ich, so lange sie lebten, die herzlichsten Beziehungen unterhielt. Ich nenne den späteren Geschichtschreiber der Maria Stuart, Arnold Gädeke, der, aus angesehener Königsberger Kaufmannsfamilie stammend, mir in manchen Beziehungen wesensverwandt war. Wir trafen uns später als Privatdozenten in Heidelberg, als Professoren in Dresden wieder; und wie er und ich uns damals in Göttingen gefunden, blieben seine Familie und die meine auch nach seinem frühen Tode innig verbunden. Ich nenne aber auch Wilhelm Gurlitt, den älteren Halbbruder des bekannten Kunstgeschichtschreibers Cornelius Gurlitt, den blonden, blauäugigen Sohn erster Ehe des hervorragenden holsteinischen Landschaftsmalers Louis Gurlitt, zu dem die Meinen freundschaftliche Beziehungen unterhielten, seit mein Vater jenes schöne Bild des Nemi-Sees von ihm erworben hatte. Wilhelm Gurlitt, der nachmals Professor der Archäologie in Graz war, gehörte zu den geistvollsten und gediegensten Menschen, die ich kennen gelernt habe. Nur wenige Menschen haben mir in meinem Leben geistig so nahe gestanden, wie Wilhelm Gurlitt damals in Göttingen. Er gehörte zu den wenigen mir Gleichaltrigen, die an meinen dichterischen Versuchen kritisch fördernden Anteil nahmen und einen wirklichen Einfluß auf mein Denken und Empfinden gewannen. Mit Gädeke hatte er wohl wenig gemein; aber doch das, daß beiden ihr Menschentum noch höher stand als ihr Gelehrtentum; und gerade das brachte sie mir beide so nahe.

Von den juristischen Lehrern meiner drei Göttinger Semester und ihren Vorlesungen brauche ich kaum etwas Besonderes zu berichten. Am eindringlichsten trug Hans Karl Briegleb seinen Zivilprozeß, am geistreichsten Rudolf von Ihering, der berühmte Verfasser des »Geistes des römischen Rechts«, seine Rechtsgeschichte vor. Persönlich nahm der Lehrer des Handelsrechts, der Lübecker Heinrich Thöl, in dessen gastlichem Hause ich in Göttingen am öftesten verkehrte, sich meiner am freundlichsten an. Die beiden Göttinger Professoren, die meinem Herzen am nächsten standen und von deren Gaben ich doch nur gelegentlich nippen und naschen durfte, aber waren der viel genannte Philosoph und Ästhetiker Rud. Herm. Lotze, dessen »Mikrokosmus« damals gerade vollendet erschienen war, und der berühmte Verfasser der griechischen Geschichte, Ernst Curtius, der Erzieher des nachmaligen Kaisers Friedrich, der feinsinnige Archäologe, der später von Berlin aus die deutschen Ausgrabungen in Olympia leitete. Lotze nahm erst 1881, in seinem Todesjahre, Curtius schon 1868 eine Berufung nach Berlin an. In Göttingen hatte ich bei Lotze Logik belegt. Curtius' Vorlesungen besuchte ich, obgleich ich, da er in Rom mit meinen Großeltern befreundet gewesen war, in persönlichem Verkehr mit ihm stand, nur gelegentlich als Gast. In ihren Vorlesungen sahen beide ihre Hörer nicht an. Während aber Lotze in sich versunken, den Kopf in die Rechte gestützt, dasaß und zu sich selbst zu sprechen schien, blickte der treffliche Curtius mit seinem edel geschnittenen Kopf, aus seinen träumerischen hellblauen Augen, wie abwesend zum Fenster hinaus.

In den drei Halbjahren, die ich in der Stadt des Hainbundes verbrachte, entstanden eine große Anzahl von Gedichten, die später, wie das Liebesidyll Sakontala, in meine erste Sammlung aufgenommen wurden. Der indische Hintergrund meiner frühen Reise wurde jetzt erst verwertet. Vor allem gehört hierher die ebenfalls nach Indien verlegte Verserzählung »König und Dichter«, oder »ein Märchen vom Ganges«, die, wie ich meine, zu den anmutigsten gehört, was ich geschrieben habe. Aus gewisser republikanisch angehauchter Schwäche nahm ich sie weder in meine 1870 erschienene, noch in eine spätere Sammlung auf, überließ sie aber doch 1875 Oskar Blumenthals »Monatsheften für Dichtkunst und Kritik« (I, S. 52).

Vor allen Dingen aber wurde ich in Göttingen 1866 zum vaterländischen Dichter. Die Ereignisse des Sommers 1866, die den 1864 begonnenen Aufschwung Preußen-Deutschlands zum Abschluß brachten, regten mich mächtig auf. Nachdem der alte Bund gesprengt war, schwankte ich einen Augenblick, da das formale Recht auf Österreichs Seite war, ob ich für den Norden, dem ich doch mit Haut und Herz angehörte, entschieden Partei ergreifen dürfe. Da war es namentlich Wilhelm Gurlitt, der, in »kleindeutschen« Ansichten aufgewachsen, mich mit stürmischer Beredsamkeit davon überzeugte, daß das Vorgehen Preußens die einzige Möglichkeit sei, Deutschland aus dem Sumpfe des alten Bundes herauszuziehen. In heller Begeisterung jubelte mein Herz nun den Preußen entgegen. Stammten doch auch meine Vorfahren aus Preußen, hatte mein Vater doch noch den preußischen Waffenrock getragen! Stellte doch auch meine Vaterstadt Hamburg sich nach kurzem Besinnen auf die Seite Preußens!

In Göttingen erlebten wir damals ein bestimmt umgrenztes Stückchen des Krieges. Am 14. Juni hatte Hannover sich nach erfolgtem Bundesbruch gegen Preußen erklärt. Gleich am 15. zog der König von Hannover sich mit einem Teil seiner Truppen nach Göttingen zurück. Schon am 16. war aller Verkehr mit dem übrigen Deutschland unterbrochen. Am 18. zog die hannoversche Infanterie von Göttingen aus den von Norden heranrückenden Preußen entgegen. Vergebens hoffte man, daß die Bayern von Süden her erscheinen würden. Der Mangel an Lebensmitteln machte sich in einer ungeheuren Teuerung geltend. Der König erließ einen Aufruf »An mein getreues Volk«, in dem von drohender Fremdherrschaft die Rede war. Der 19. und der 20. Juni vergingen in dumpfer Spannung. Einander widersprechende Gerüchte umschwirrten uns. Am 20. Juni verließ der König fluchtartig, südwärts gewandt, in aller Frühe die Stadt. Unter den Fenstern meiner Wohnung rückte auch hannoversche Infanterie gen Süden ab. Sie sangen ein Lied, in dem ich die Worte unterschied: »Siegreich wollen wir Preußen schlagen.« Als sie fort waren, versuchten zusammengerottete Hungernde den Bahnhof zu stürmen, wurden aber von den Bajonetten der zurückgebliebenen Bahnhofswache blutig zurückgetrieben. Eine Studentenbürgerwehr wurde gebildet. Totenstille herrschte in Göttingen.

Einige meiner Freunde, unter denen sich Arnold Gädeke befand, und ich hielten es nicht länger aus. Wir mußten den Preußen gen Norden entgegeneilen und mit ihnen nach Göttingen zurückkehren. Bis hart vor Nörten stießen wir noch auf hannoversche Posten. In Nörten, das wie ausgestorben dalag, übernachteten wir. Am 22. früh bestiegen wir den Turm über dem Hardenberg. Von dort sahen wir preußische Husaren nahen. Ihnen folgten das 65. und das 15. preußische Infanterieregiment. Mein Herz flog ihnen entgegen. War es doch obendrein das Bielefelder Regiment. Wir zogen mit ihm wieder in Göttingen ein; und richtig, am nächsten Morgen besuchte mich ein Bielefelder Leutnant, der zu unserem weiteren Familienkreise gehörte. Das war ein begeistertes Wiedersehen.

Am 25. Juni ging ich wieder ins Kolleg. Abends feierten wir »preußischen« Studenten große Verbrüderungsfeste mit den Offizieren der Besatzungstruppen. Militärkonzerte brachten Leben in die Stadt. Aber es folgten noch sorgenvolle Tage. Am 27. fand das Treffen bei Langensalza statt, an dem die 8500 Preußen und Koburg-Gothaer nach siebenstündigem Ringen von den 16 000 Hannoveranern, die dort zusammengezogen waren, geschlagen wurden. Aber die Hannoveraner waren doch verhindert worden, sich mit ihren süddeutschen Bundesgenossen zu vereinigen. Am 28. konnten preußische Verstärkungen herangeholt werden. Am 29. kapitulierte die hannoversche Armee. Alles das geschah in unserer Nähe. Aus der Ferne aber drangen gleichzeitig die Siegeskunden von den böhmischen Schlachtfeldern herüber. Die Gefechte von Nachod, Skalitz und Schweinschädel am 27., 28. und 29. Juni waren von günstiger Vorbedeutung.

Meine Begeisterung wuchs von Tag zu Tag; und nun geschah, was mir in solchen Fällen immer geschah. Ich konnte es nicht lassen, ich mußte meinen Gefühlen in Versen Luft machen, die zugleich die Widerstrebenden mitziehen sollten. Freilich inbezug auf die Gestaltung konnte ich nicht aus dem Epigonentum meiner Zeit hinaus. Als Vorbild schwebten mir Rückerts »Geharnischte Sonette« vor. Die Sonettenform ergab sich auch mir von selbst; und ohne Bedenken nannte ich meine Ergüsse »Geharnischte Sonette aus Norddeutschland«. Ihrer zwölf konnten zu einem kleinen Hefte vereinigt werden. Erst als ich das letzte geschrieben, traf die Nachricht von der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz ein. Zu meiner Freude übernahm der Verlag von Otto Meißner in Hamburg ihre Herausgabe. Anonym ließ ich sie drucken, weil sie nicht als persönliche Ergüsse, sondern als Mahnung und Werbung wirken sollten. Schon am 31. Juli erschien das kleine Heft im Buchhandel, die erste selbständige Schrift, die ich drucken ließ. Mit dem Erfolg konnte ich zufrieden sein. Dem ersten »Zyklus« folgte rasch ein zweiter; und von beiden machte sich bald eine zweite Auflage nötig. Der Kritik, die ihnen in maßgebenden Blättern zuteil wurde, brauchte ich mich nicht zu schämen. Das Eingangssonett lautet:

Heil, junger Aar, du schüttelst dein Gefieder,

Das wie der Nordwind rauscht im Weckruftone.

Du wachst. Es zittern alte Herrscherthrone,

Des Großen Friedrich Tage kehren wieder.

In schweren Schlaf gebannt, lagst du darnieder,

Dir selbst zum Spott, den Feinden rings zum Hohne:

Sahst du im Traum nicht eine Kaiserkrone?

Vernahmst du nicht im Traume Freiheitslieder?

Jetzt wachst du. Sieh, es zuckt um deine Brauen,

Du breitest die von fünfzigjähriger Muße

Gelähmten Schwingen aus, du schärfst die Klauen.

Jetzt oder nie. Nur Taten sind noch Buße.

Noch einmal wollen wir uns dir vertrauen

Und rufen: »Preußen, hoch!« zum Morgengruße.

Einer weiteren Fortsetzung dieser Sonettenhefte war der Verleger nun freilich nicht geneigt. Aus der dritten Folge aber erschienen – jetzt mit meinem Namen – sechs Sonette in Rob. Prutz', damals von Karl Frenzel herausgegebenem »Deutschen Museum«, andere im »Kladderadatsch«, in dem ich, durch diesen Erfolg ermutigt, 1866 und 1867 auch noch einige anders geartete politische Gedichte und Sprüche veröffentlichte.

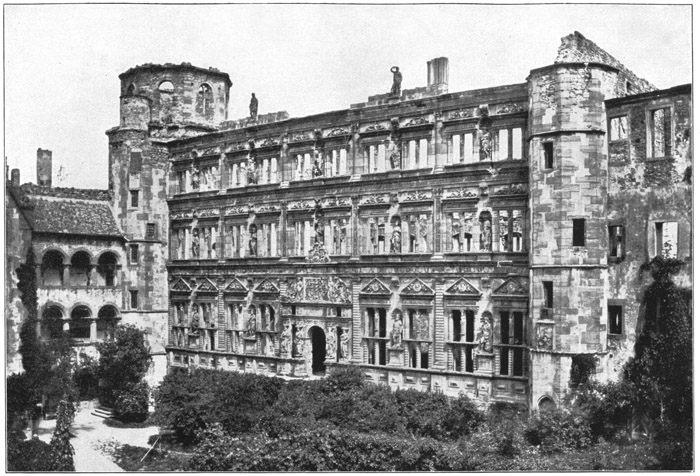

Saalbau und Ottheinrichbau des Heidelberger Schlosses

In Hamburg begann gleich nach der Gründung des Norddeutschen Bundes der Kampf um den Anschluß Hamburgs an den Zollverein, den namentlich mein Vater, natürlich unter Befürwortung eines abgegrenzten Freihafens, lebhaft unterstützte. Er gründete den »Verein für den Anschluß Hamburgs an den Zollverein«, fand damit aber bei seinen Mitbürgern damals noch so wenig Gegenliebe, daß er, bei der Wahl für den ersten norddeutschen Reichstag als Kandidat aufgestellt, mit überwältigender Mehrheit geschlagen wurde. Im »Kladderadatsch« schrieb ich darauf:

»Freien Verkehr und Handel begehren wir, rief's in Abdera,

Schnell drauf ließen vom Zoll rings sie umgürten die Stadt.«

Langsam, aber sicher brach sich die Anschauung meines Vaters Bahn. Ihren Sieg erlebte er leider nicht. Erst ein Jahr nach seinem Tode erfolgte der Anschluß Hamburgs an den Zollverein.

Meine Ansicht über Bismarck änderte sich jetzt, nachdem er dem Reichstag das freieste Wahlrecht der Welt gegeben, natürlich gründlich. Wie Ägidi, der mich ihn in der Konfliktszeit als Freiheitsfeind hassen gelehrt hatte, sich jetzt in seiner Schrift »Woher? Wohin?« freudig zu ihm bekannte, so wurde auch ich aus seinem Gegner sein leidenschaftlicher Verehrer. Ich hängte sogar ein Bild von ihm über meinen Schreibtisch in Göttingen auf.

Nachdem ich im Frühling 1867 drei Semester in Göttingen in stiller, nur durch gelegentliche Ausflüge in die schöne, weitere Umgebung, ins Werra-, ins Fulda- und ins Wesertal, nach Münden, nach Kassel und nach Hannover unterbrochene Arbeit durchgehalten hatte, sehnte ich mich nun doch darnach, ehe ich vom Universitätsleben Abschied nahm, mich noch einmal ein Semester lang in frischen Atemzügen auszuleben. Gab es nicht eine Universität, an der ich meiner Leidenschaft für die See und für die Wissenschaft zugleich gerecht werden konnte? War Kiel nicht eine gute Universitätsstadt an der See? Wenn es auch nur die Ostsee war, war nicht auch sie ein Teil des Weltmeers? Und hatten »alte Herren« meiner Heidelberger Verbindung nicht dort das Korps Saxonia neu gründen helfen? An alten Freunden würde es mir dort nicht fehlen; und sogar die Meinen am Gestade der Elbe waren von dort aus leicht zu erreichen. Nach Kiel zog es mich; und übrigens waren die Vorlesungen Albert Hänels, des bekannten freisinnigen Politikers, der in Kiel Professor des Staatsrechts war, aber auch über Handels- und Wechselrecht las, keineswegs nur ein Vorwand, den ich benutzte, Göttingen mit Kiel zu vertauschen. Vorlesungen über Handels- und Wechselrecht fehlten mir gerade noch; und bei einem besseren als bei Hänel hätte ich sie nicht hören gekonnt.

Da ich aber draußen in Düsternbrook unter dem herrlichen Buchenwalde am Strande wohnte, tauchte ich jeden Morgen, ehe ich mein Tagewerk begann, in den klaren, grünen Fluten der Ostsee unter; und alle freie Stunden, die ich während des Tages erübrigte, trieb ich mich selig im Segelboot auf den Wellen der weiten, waldumkränzten Bucht umher. Mein Sommersemester in Kiel gehört zu den schönsten Erinnerungen meiner Studentenzeit.

Im Herbst nach Göttingen zurückgekehrt, meldete ich mich hier sofort zum Doktorexamen. Am 17. Dezember wurde ich » post exhibita egregia legitimae scientiae specimina«, wie es in der lateinischen Urkunde hieß, zum doctor utriusque juris befördert. Als mir der Titel nach 50 Jahren, wie üblich, erneuert wurde, freute ich mich, die Urkunde nunmehr in deutscher Sprache abgefaßt zu sehen.

Am Tage nach dem Doktorschmause, bei dem es in dem alten weinfrohen Gasthof zur Krone hoch herging, fuhr ich nach Hamburg zurück, wo sich nun alles Schlag auf Schlag weiterentwickelte.

Am 27. Dezember wurde ich Hamburger Bürger, am 28. reichte ich meine »Supplik« an den Senat um Zulassung zur Advokatur ein; am 11. Januar 1868 erhielt ich den Bescheid, daß ich zugelassen sei. So war ich – ich möchte fast sagen nolens volens – junger Rechtsanwalt in meiner Vaterstadt geworden. Von irgendeiner praktischen beruflichen Vorbereitung war nach damaligem hanseatischen Brauch keine Rede gewesen. Ich hatte noch nie einer Gerichtssitzung beigewohnt, noch nie ein Aktenstück in Händen gehabt. Man war, wenn man nicht in eine ältere Advokatenfirma als jüngster eintrat, wozu ich zu viel Selbständigkeitsdrang und zu wenig Gewißheit, bei der Stange bleiben zu wollen, besaß, völlig auf gelegentliche Winke befreundeter älterer Kollegen und sein eigenes gutes Glück angewiesen.

Ich gestehe, daß ich dem Lebensberuf, in den ich in aller Form eingeführt war, völlig rat- und hilflos gegenüberstand. Einen Prozeß übertrug mein Vater mir freilich sofort; und der Zufall wollte, daß in der Streitfrage, um die es sich handelte, gerade die Stelle des Corpus juris entscheiden konnte, die zu deuten mir in Göttingen als Doktorarbeit übertragen worden war. Das Urteil fiel zu meinen Gunsten aus. Ein eigenes Geschäftszimmer außer dem elterlichen Hause wurde mir aber noch nicht eingerichtet, da mein Vater wünschte, daß ich mich, ehe ich mich in Hamburg festsetzte, in England, Nordamerika und Frankreich umsehe.

»Wem Gott will rechte Gunst erweisen.

Den schickt er in die weite Welt.«

Mit welcher Freude ich darauf einging, wieder einmal auf Monate, ja, wie vorgesehen war, auf anderthalb Jahre, in die weite Welt hinauszufahren, brauche ich nicht zu schildern.