|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Meine eigenen Erinnerungen gehen bis in mein viertes Lebensjahr, das stürmische Jahr 1848, zurück. Es war die unruhige, aufgeregte Zeit, in der das deutsche Volk, einheits- und freiheitsdurstig, wie es war, und vorübergehend von einsichtigen Fürsten unterstützt, vorzeitig versuchte, seine Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Pflichten und Wünsche stießen hart aufeinander. Bruderblut floß. Die Märzunruhen machten sich auch in Hamburg geltend; und mit ihnen hing ein Erlebnis zusammen, das ich niemals vergessen habe.

Mein Vater, der preußischer Landwehroffizier war, hatte es in Hamburg bis zum Major der vielberufenen, erst 1867 aufgelösten Bürgergarde gebracht, von der Blücher gesagt haben soll, sie sei zum Spaß zu viel, zum Ernst zu wenig. Die Truppe trug dunkelblaue Waffenröcke mit hellblauen Aufschlägen, weißes Kreuzwehrgehänge für Bajonett und Patronentasche und russische, sich nach oben verbreiternde Tschakos. Die Stabsoffiziere aber prangten in schwarz-filzenen Dreieckhüten mit mächtigen weißen Federbüschen. Wie stolz waren wir Kinder auf unseren Vater, wenn wir ihn in diesem Anzug ausgehen und nach Hause kommen sahen oder ihm gar zu Pferde auf der Straße begegneten! Wie erschraken wir aber, als er eines Tages in höchster Aufregung nach Hause kam, in seiner Uniform zu uns ins Zimmer stürmte und mit erregter Stimme von den Aufständischen sprach, die nicht hatten weichen wollen, so daß man genötigt gewesen sei, auf sie zu schießen! Schon am 3. März war, wie Carl Mönckeberg in seiner »Geschichte Hamburgs« erzählt, ein furchtbarer Aufruhr in der ganzen Stadt gewesen. »Die Alarmtrommel wurde geschlagen, die Bürgergardisten, die sich sehen ließen, wurden verhöhnt, die Stabsoffiziere mit ihren großen Federbüschen auf den Hüten als ›Federvieh‹ ausgelacht, das große Haus des Bürgermeisters Kellinghusen wurde gestürmt, ein Polizist dabei im Gedränge totgetreten.« Gallois aber berichtet in seiner »Geschichte der Stadt Hamburg«, die Ordnung sei durch das Bürgermilitär rasch wieder hergestellt worden, Verwundete habe es am 13. März bei einem Zusammenstoß am Millerntor gegeben. An diesem Tage also wird es gewesen sein, daß ich meinen Vater mit dem wallenden Federbusch so aufgeregt heimkehren sah.

Die Begebenheit ging mir lange nach, verfolgte mich in meinen Träumen und ließ mich ahnen, daß es schreckliche Dinge gebe und jedenfalls draußen in der großen Stadt nicht immer so friedlich zuging, wie zu Hause und in der Schule.

Zur Schule bin ich früher gegangen, als es heute üblich ist. Im Herbst des Jahres 1848, in dessen Sommer ich vier Jahre alt geworden war, brachte mein Vater mich, nachdem wir zur Stadt gezogen, in die Elementarschule von Doris Möller, in der Bergstraße 10; so etwas vergißt man nicht. Doris Möller war eine verständige und gutherzige wohlgenährte ältere Jungfrau. Ihr Gehilfe war ihr Bruder, Herr Möller, der uns Rechen- und Schreibstunde gab und in der Geographie unterrichtete, während sie selbst uns in der Religion und der Weltgeschichte unterwies. Fünf Jahre lang bin ich an jedem Wochentag um 9 Uhr dort gewesen, habe dort um 12 Uhr mein mitgebrachtes Butterbrot verzehren gedurft und bin um 3 Uhr wieder nach Haus gegangen. Auf sechs Bänken hintereinander saßen wir Jungens in der geräumigen Schulstube da. »Tante Möller« saß vorn rechts an der mit Fenstern ausgestatteten Schmalseite. Kam uns etwas Menschliches an, so mußten wir aufstehen, an sie herantreten und sagen: » Ma tante, permettez-moi de sortir.« Das ist der erste französische Satz, den ich sprechen gelernt habe. Im übrigen wird der Unterricht nicht besser und nicht schlechter gewesen sein als jeder andere auch. Doch erinnere ich mich einiger seiner Lehrsätze, die einen besonderen Eindruck auf mich gemacht haben. In der Religionsstunde sagte Doris Möller, uns zu trösten: eine Hölle gebe es nicht, davor brauchten wir uns nicht zu fürchten. In der Geographiestunde lehrte ihr Bruder, Hamburg sei eine Republik, und die Republik sei die einzige vernünftige Staatsform. Einmal aber entfuhr ihm der Gedanke – wenn es Scherz war, so merkten wenigstens wir Knaben es nicht – Amerika sei ein ins große Wasser gefallener Komet. Ich erinnere mich, wie zornig mein Vater wurde, als ich ihm dieses zu Hause berichtete, und schrieb mir infolgedessen schon damals hinters Ohr, daß man nicht auf die Worte seines Lehrers schwören dürfe.

Lebhafter, als was ich in der Schule hörte, aber beschäftigte meine erwachenden Sinne alles, was ich drinnen in der großen geräuschvollen Stadt, in der wir im Winter wohnten, und draußen am stillen, doch vom Weltverkehr so nahe berührten Elbstrande, an dem wir den Sommer zubrachten, mit eigenen Augen sah und in mich aufnahm.

Hamburg zählte damals nur 150 000 Einwohner. Aber in den Schulen wurde gelehrt, mit 100 000 Einwohnern finge die Großstadt an. Darüber hinaus gäbe es keine Unterschiede mehr. Wie bunt und laut das Treiben in dem von Masten starrenden Hafen, in dem behende »Jollen« dem Verkehr zwischen dem Lande und den Schiffen dienten! Etwas Schöneres konnte es nicht geben, als wenn mein Vater mich in solcher Ruderjolle mitnahm, eines der großen Schiffe nach dem anderen zu besuchen. Wie geschäftig in den vielfach überbrückten gelben »Fleeten« das Gedränge der Warenschuten, deren Kisten und Säcke an langen Ketten oder Stricken zu den Speicherböden hinaufgewunden oder von ihnen herabgelassen wurden! Schon von unserem väterlichen Speicher aus, dessen duftende Geheimnisse zu ergründen uns Kindern freilich nur selten vergönnt war, konnten wir dieses Treiben überschauen. Wie vornehm dagegen das Leben auf dem klaren, dunklen Binnensee der Alster, dessen weiße Segel und noch weißere Schwäne, sich spiegelnd, über ihn dahinglitten! Der Gang um den Alsterdamm, die Jungfernstiege und die damals noch mit ihrer ländlichen Windmühle geschmückte Lombardsbrücke gehört zu den frühesten Wegen, die wir ohne Begleitung Erwachsener machen durften.

An das Gewühl der von Frachtwagen und Menschen gefüllten Geschäftsstraßen waren wir schon früh in unserer eigenen Straße gewöhnt worden. Unsere Neugierde reizten besonders die »Butenminschen« in ihren eigenartigen Trachten, die von dem gleichmäßigen Grau der Umgebung so farbig abstachen. Freilich Chinesen, Malaien oder Neger verirrten sich nur selten von dem »Hamburger Berge« in unseren Stadtteil. Um so öfter begegneten uns die Landbewohner der Umgegend in ihrer aus alten Zeiten erhaltenen Kleidung, namentlich die Altenländer und die Vierländer Gemüse-, Obst- und Milchverkäufer, die mit ihren beiderseits von Schultertraghölzern herabhängenden Grünwarenkörben oder roten Milcheimern von Haus zu Haus schwankten und mit ihren scharfen, weit tönenden plattdeutschen Ausrufen ihre Waren feilboten. Blumen und Erdbeeren zu verkaufen, war Sache der »schönen« Vierländerinnen, die in ihrer eigentlich unkleidsamen Tracht, den enggefältelten, steif abstehenden kurzen roten Röcken und den tellerartigen Strohhüten über schwarzen, eng anliegenden, hinten mit harten fischschwanzartig abstehenden Schleifen versehenen Hauben, eine hervorstechende Rolle in dem Hamburger Stadtbilde spielten, aus dem sie heute verschwunden sind.

Spurlos verschwunden sind aber auch die farbig belebten Kinderumzüge des »Waisengrüns«, die zu den strahlendsten Erinnerungen meiner Knabenzeit gehören. Die Waisengrüne waren Hamburger Volksfeste besonderer Art, die noch bis ins letzte Viertel des neunzehnten Jahrhunderts herein von jung und alt, von Einheimischen und Fremden mit Sehnsucht erwartet, ja sogar von den Dichtern besungen wurden. Der Hallesche Dichter A. G. Eberhard (1769-1845) zum Beispiel, der abwechselnd in Halle, Hamburg und Dresden lebte, besang es in einem Gedichte, das mit den Worten anfing:

O Hamburg, alte Hafenstadt,

Mit vielen Gassen, krumm und grad,

Voll Schmutz, Geschrei und Volksgedräng,

Wer häßlich dich gehalten hat,

Der komm' und seh' dein Waisengrün

Und seh' in einem Schmuck dich blühn,

Den man, soweit man fährt und schifft,

Wohl nirgends, nirgends wiedertrifft.

Das »Grüngehen« der Schulkinder, dessen ursprünglicher Sinn war, die Schuljugend wenigstens einmal im Jahr in Wald und Heide aufatmen zu lassen, war, da die Armenschulen es zum Geldsammeln benutzten und »die Kinder«, wie es hieß, »die Scham vor dem Betteln nicht verlieren sollten«, damals gerade abgeschafft worden. Das »Waisengrün« aber war noch zu fest mit dem Hamburger Volksleben verwachsen, als daß es sich sofort hätte mitbeseitigen lassen. Ursprünglich war das Landhaus des Herrn »Provisors«, wo die Waisenkinder bewirtet wurden, Ziel des Umzugs gewesen. Später lag das Hauptgewicht auf dem Umzug durch die Stadt, bei dem von Haus zu Haus Gaben gesammelt wurden. Die Kinder weihten aus diesem Anlaß ihre neuen Jahresanzüge ein: die Mädchen ihre blauen Kleidchen mit weißen Schürzen, die Knaben ihre blauen Jacken und Hosen. Der »fleißigste Schüler« und »die fleißigste Schülerin«, die als Kapitän und Kapitänin bezeichnet wurden, eröffneten den Zug. Der Kapitän trug weiße Strümpfe, Nankinghosen, eine weiße Weste, einen schwarzen Frack und gepudertes Haar. Im Zuge gingen die Kleinsten paarweise voran, bildeten die Größten den Schluß. Zu beiden Seiten des Zuges schritten die Sammelknaben mit den Messingbüchsen, die, an Stangen befestigt, bis zu den Erdgeschoßfenstern der Häuser hinaufgereicht wurden. Die Sammelknaben trugen grüne, mit Goldblumen und Silberblättern durchflochtene Kränze, von denen lange rote Seidenbänder bis auf ihre Knie herabflatterten. Wenn die schmucken, frischen, jungen Gestalten ihr »Beleef de Heer de Armen to bedenken« gesprochen hatten und die Silbermünzen in ihren Büchsen klangen, hielten andere mit den Worten »ook een in de Hand to schenken« die offene Hand hin; und als Schlußwort erklang das »Gotts Lohn wegen de Armen«.

Wochenlang vorher freuten wir Kinder uns auf das »Waisengrün«, das im Juli jedes Jahres stattfand. Selbstverständlich kamen wir an dem Festtage vom Lande herein und brachten ihn in unserem Stadthause zu. Wie auf Erscheinungen aus dem Märchenlande blickten wir auf die festlich geschmückte Kinderschar. Was die Erwachsenen bei dem Feste empfinden mochten, ging uns nichts an. Was es uns war, wußten wir Kinder: Unseresgleichen und doch nicht unseresgleichen, arme Kinder ohne Eltern! Kinder in feierlichem Aufputz, der ihnen so gut stand! Ganze Scharen von Kindern, Knaben und Mädchen! Und kleine Silbermünzen, soviel wir wollten, in unserer Hand, ihnen allen unsere Liebe, unser Mitleid und unsere Bewunderung zu zeigen! Welche Mannigfaltigkeit von Empfindungen weckte das Waisengrün in unseren Kinderherzen!

Der Sommerfreude des Waisengrüns entsprach die Winterfreude des »Doms«. Als »Dom« bezeichnete man und bezeichnet man noch heute in Hamburg den Weihnachtsmarkt, der früher im Kreuzgang der alten, baufälligen, 1806 abgebrochenen Domkirche stattgefunden hatte. Der Name war geblieben. »In den Dom gehen«, hieß und heißt noch heute: auf den Weihnachtsmarkt gehen, der in Hamburg mit all den Schaubuden und Vergnügungsanstalten ausgestattet zu sein pflegte, die anderswo den Kirmessen oder den Schützenfesten vorbehalten sind. »In den Dom gehen«, klang so feierlich; und wir Kinder hatten lange keine Ahnung davon, daß ein Dom eigentlich etwas ganz anderes war als ein Weihnachtsmarkt. Aber gerade im Hamburger »Dom« wurde meine Schaulust geweckt und genährt.

An öffentlichen künstlerischen Anregungen, wie sie Prachtbauten, Denkmäler und Gemäldegalerien gewähren, fehlte es in meinen Knabenjahren in Hamburg so gut wie ganz. Die Anfänge einer städtischen Kunstsammlung, die in einem kleinen Nebensaal des Börsengebäudes untergebracht waren, waren nicht der Rede wert. Ich habe sie vor meinem fünfzehnten Lebensjahr auch kaum kennengelernt. Ein gewisser künstlerischer Wert aber wohnte den Suhrschen Panoramen inne, die eigentlich das Gegenteil von den überlebensgroßen Rundbildern waren, die seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aufkamen. Die Suhrschen Panoramen bestanden aus kleinen Einzellandschaften und Stadtansichten, die hellbeleuchtet hinter einer dunklen Wand ausgestellt waren und durch runde, mit Linsengläsern versehene Öffnungen betrachtet wurden. Die Wirkung war täuschend. Man glaubte, in die wirkliche Natur hinauszublicken und sah alle Weiten der herrlichen Erde sich auftun. Daß sie wirklich nicht ohne Kunstwerk waren, dafür bürgt der Name ihres Urhebers, Christoffer Suhrs (1771-1842), der auch als Bildnismaler und Graphiker einen Namen hatte und sogar außerordentlicher Professor der Berliner Akademie war. Ich erinnere mich, starke Anregungen von diesen Landschaftsbildern empfangen und meinen Vater oft genug gequält zu haben, sie mich wieder einmal sehen zu lassen.

Daß öfter mein Vater als meine Mutter uns Kinder in den »Dom« und zu den Panoramen führte, mag wohl daran gelegen haben, daß fast alle meine jüngeren Geschwister gerade im Dezember geboren wurden. Zu unserer lieben Mutter wurden wir an den langen Winterabenden, an denen sie in ihrem traulichen Stübchen bei einer Handarbeit saß, einzeln oder höchstens zu zweien zugelassen, um den Märchen zu lauschen, die sie uns erzählte, oder ihr aus unseren Kinderbüchern hübsche Gedichte vorzulesen, vor allem die des »Wandsbecker Boten« Matthias Claudius, die uns besser als alle anderen gefielen: »Der Mond ist aufgegangen« – wie still und feierlich! »Schön rötlich die Kartoffeln sind« – wie frisch und natürlich! »War einst ein Riese Goliath« und »Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen« – wie keck und lustig! Es sind wohl die ersten Gedichte, die ich von selbst auswendig wußte. Wie wunderbar fließen warmes, weihevolles Empfinden, schlichte Natürlichkeit und ausgelassener Humor in den Gedichten des alten Wandsbecker Boten zusammen. Einige von ihnen gehören zu den ältesten deutschen Gedichten, die vollen sangbaren Klang haben. »Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben!« Und jedes Kind konnte und kann sie verstehen. Das schien uns das Schönste an ihnen. Regelmäßig jeden Frühling, wenn die Waldanemonen blühten, fuhren unsere Eltern mit uns nach Wandsbeck, um die Erinnerung an unsere Urgroßeltern Milow zu pflegen, hauptsächlich aber doch im Wandsbecker Gehölz an dem schlichten, 1840 errichteten Denkmal des Dichters zu verweilen. Nur Hut, Stab und Botentasche schmücken den Granitblock, der das Denkmal bildet. Aber

»Der Wald steht schwarz und schweiget

Und aus den Wiesen steiget

Der weiße Nebel wunderbar.«

Auch Bilderbücher gab es in dem traulichen Stübchen meiner Mutter, unsere Anschauung zu bereichern. Unsere Lieblingsbücher waren anfangs die großen naturgeschichtlichen Bilderbücher, in denen Pflanzen und Tiere, vor allem die Tiere des tropischen Urwaldes, uns so anschaulich dargestellt und koloriert entgegentraten. Nur zögernd nenne ich den damals unvermeidlichen »Struwelpeter«. Haben feinsinnige Kunstrichter ihn heutzutage doch auf den Index gesetzt, da er den Geschmack der Kinder verderbe. Ob er unseren Geschmack verdorben hat, weiß ich nicht. Aber daß er uns Spaß gemacht hat und uns gelehrt hat, Spaß zu verstehen, weiß ich; und das ist immerhin fürs Leben mitzunehmen. Seine Verse weiß ich noch heute auswendig, und daß wir seine spaßigen Bilder von Kunstwerken unterscheiden lernten, dafür sorgten die anderen Bilderbücher, die, echte Kunstschöpfungen, uns jedes Jahr neu ins Haus geflogen kamen und uns jene alten Tierbücher rasch vergessen ließen; namentlich die Bilderbücher Ludwig Richters, die aus ähnlichem Geiste, wie dem des Wandsbecker Boten geboren, wie dessen Gedichte, für klein und groß sofort verständlich waren. Was sie mir an deutschem Sinn und künstlerischem Empfinden gegeben, kommt mir, je älter ich werde, desto deutlicher zum Bewußtsein. Eine stille helle Freude zog jedes Jahr durch mein Kindergemüt, wenn ein neues Buch Ludwig Richters auf unserem Weihnachtstisch lag. Von Campes Robinson an, der 1848 mit Richters Bildern erschien, habe ich sie alle erlebt. In die »Spinnstube« durften wir manchmal bei unseren Großeltern, die sie hielten, einen Blick tun. Die »Illustrierte Jugendzeitung« hielten uns unsere Eltern. Nacheinander stellten sich Andersens Märchen, Bechsteins Märchen, »Christenfreude« und Klaus Groths »Vaer de Goern« mit Richters Bildern bei uns ein. Schon uns Kindern schien in manchen dieser Bücher der Text nur der Bilder wegen da zu sein. Dann die frei geschaffenen Holzschnittfolgen des Meisters: »Beschauliches und Erbauliches«, »Das Vaterunser« und die vier Hefte »Fürs Haus«. Gerade diese erschienen in dem Jahrzehnt meiner wachen Knabenzeit; und heute wissen wir, daß sie, neben den Schöpfungen Schwinds und Rethels, zu den wenigen deutschen Kunstschöpfungen jener Zeit gehören, die, aus deutschem Eigenempfinden geboren, ihren Wert behalten haben und behalten werden.

Kunstwerke größerer Art lernten wir in dem großen neuen Stadthause unserer Großeltern Weber kennen, das diese 1851 am Neuen Jungfernstieg erwarben. Bis dahin war es unter dem Namen Stadt London ein Fremdenhof gewesen. Als es nach dem Tode meiner Großmutter, die 1886 in ihrem fünfundneunzigsten Lebensjahre starb, in andere Hände überging, wurde es, durch Hinzunahme eines Nachbarhauses erweitert, wieder zum Gasthof, der heute unter dem Namen der »Vier Jahreszeiten« bekannt ist. Köstlich war die Aussicht aus seinen Fenstern über das ganze reich belebte Becken der Binnenalster und über die Häuserreihen des Alten Jungfernstieges und des Alsterdamms hinweg auf die hohen Kirchtürme, die hinter diesen aufragten. Künstlerisch fein aber war das Innere des Hauses ausgestattet: der große Festsaal war in gelblicher Holztäfelung mit lebensgroßen Friesdarstellungen im Kartonstil von der Hand eines Meisters aus der Schule Thorwaldsens, Wilhelm Engelhards (1813-1902), geschmückt, der gerade damals mit seinem Relieffries aus der Eddasage einiges Aufsehen in London erregt hatte. Das lange Hauptbild im Saale meiner Großeltern stellte Bonifazius, »den Apostel der Deutschen« dar, wie er, die alten Hessen zu bekehren, deren Wodanseiche fällte. Die Nebenbilder schilderten, zugleich die verschiedenen Lebensalter vergegenwärtigend, das Tun und Treiben der alten Germanen. Nur bei feierlichen Gelegenheiten, wie am Weihnachtsfeste, an dem ein mächtiger, im Licht von Hunderten von Kerzen strahlender Tannenbaum den Raum beherrschte, durften wir als Kinder den Saal betreten und blickten dann mit frommer Scheu von unseren Gabentischen zu den Wandbildern empor. Von den Ölgemälden, die die Gesellschaftszimmer schmückten, aber zogen mich schon früh vor allen eine herrliche Ätnalandschaft des berühmten Münchner Malers Karl Rottmann, die lebensgroßen römischen Pifferari vor einem Madonnenbilde von dem Hamburger Maler Christian Magnussen und das vornehme Bildnis eines Bruders meiner Großmutter von der Hand Ary Scheffers, des bekannten holländischen Parisers, in ihren Bann.

Übrigens brachte gerade das Haus meiner Großeltern am Neuen Jungfernstieg uns in tägliche Berührung mit dem vornehmen neuen Stadtteil Hamburgs, der nach dem großen Brande von 1842 als Kunstwerk der Städtebaukunst erstanden war, das als solches namentlich durch die Schilderungen von Alfred Lichtwark und von Fritz Schumacher gefeiert worden ist.

Die große Feuersbrunst, die 1842 gerade das vornehmste Innere Hamburgs zerstört hatte, war in meinen Kinderjahren noch in aller Erinnerung und auf aller Lippen. Hatten doch alle Erwachsenen, mit denen ich zu tun hatte, alle Schrecken des unter erstickenden Rauchwolken lohenden Flammenmeeres, alles Elend der obdachlos gewordenen Armen, aber auch alle Züge der Menschenliebe und des Wiederaufbauwillens miterlebt, die das große Unglück angeregt hatte; und traten mir in meinen Kinderjahren doch auch noch Spuren genug des vernichtenden Brandes auf Schritt und Tritt entgegen. Die Nikolaikirche und das Rathaus, über deren Wiederaufbau man beriet, waren noch nicht wieder auf ihren Trümmern erstanden. Der wiederaufgebauten Petrikirche, an der mein Schulweg mich täglich vorbeiführte, fehlte noch die schlanke Pyramide ihres Turmes. Aber der Stadtteil um die Alster und der Rathausmarkt stand in seiner neuen klaren Geschlossenheit bereits vollendet wieder da. Daß die besten Baumeister Deutschlands, von denen der große Hamburg-Altonaer Gottfried Semper nur als schöpferischer Geist über den Wassern schwebte, und die tüchtigsten in Hamburg tätig gebliebenen Meister, von denen Alexis de Chateauneuf den Löwenanteil an der Ausführung erhielt, um das Gelingen des Wiederaufbauplanes bemüht waren, davon verstand und ahnte ich damals natürlich nichts. Aber der Adel der neuen städtischen Raumschöpfung, der sich, ohne viel hervorstechende künstlerische Einzelheiten, in der festen Raumgeometrie des Grundplans, in der einheitlichen Gestaltung der Baumassen und in der Gleichmäßigkeit des verputzten Backsteinbaustoffs aussprach, teilte sich beruhigend und urteilweckend auch der noch unbewußten Empfindung des ahnungslosen Knaben mit. Wie der neue Rathausmarkt sich durch die vom Reesendamm und den Alsterarkaden eingefaßte Kleine Alster zum Jungfernstieg öffnet, das erinnert heutige Kenner an die Art, wie der Markusplatz in Venedig sich durch die Piazzetta der Riva degli Schiavoni zuwendet. Aber was ist heute aus der Einheitlichkeit des Hamburger Stadtbildes vom Rathausmarkt und den Alsterarkaden über die beiden Jungfernstiege bis zur Esplanade geworden, die als einzige baukünstlerisch einheitlich gestaltete Straße Hamburgs schon 1830 entstanden war! Die gleiche Höhe der Häuserreihen ist überall durchbrochen. Die Harmonie ist unwiederbringlich dahin. Eine rasende Willkür hat der alten vornehmen Ruhe Platz gemacht.

Eigentliche Stadtkinder waren wir übrigens durchaus nicht. Wohnten wir in der Regel doch nur fünf Monate des Jahres in der Stadt, sieben Monate auf dem Lande, am holsteinischen, damals noch dänischen Elbufer zwischen Altona und Blankenese. Oben im Lande schweiften wir auf schmalen Fußpfaden durch weite, wogende Kornfelder, über rings von Hecken eingefaßte saftige Viehweiden, unter stattlichen, strohgedeckten, sausenden Windmühlen einher. Parkartige Anlagen und duftende Blütengärten zogen sich von den Höhen zum Ufer des schwellenden Stromes herab, an dem wir wohnten. Und was gab es unten am Strande nicht alles zu sehen und zu erleben. Der Bootbau zu unserer Rechten, die Badekarren zu unserer Linken. Vor uns auf dem Flusse das reiche Leben von Ruder- und Segelbooten, von Torfewern und Fischerkähnen, von großen Segelschiffen und kleinen Dampfern. Wie lustig die überfüllten, von Musik begleiteten Räderdampfschiffe, die nach Flottbeck und Blankenese, nach Stade und nach Buxtehude fuhren! Wie munter die Wellen, die, ihnen folgend, auch beim stillsten Wetter an dem muschelreichen Strande anschlugen! Unter den Segelschiffen wurden jedesmal mit besonderer Freude, wenn sie vorbeifuhren, die anfangs noch kleinen, zweimastigen Schiffe meines Vaters begrüßt: allen voran, schon 1847, die Brigg Eleonore, die nach meiner Mutter benannt war; seit dem Anfang der fünfziger Jahre die großen Dreimaster, die Bark Malwine und bald darauf die beiden schönen Barkschiffe Carl und Adolph, die nach mir und meinem Bruder benannt waren. Sie dienten der Aus- und Einfuhr der Warengeschäfte meines Vaters. Für das Leinen, das sie nach Süd- und Mittelamerika ausführten, brachten sie Zucker, Rum und Tabak von Havanna zurück. Den Verkehr mit der afrikanischen Negerrepublik Liberia aber vermittelte der feine kleine, grün angestrichene Schooner Liberia, der unser besonderer Liebling war.

Jedes dieser Schiffe und ihre Herren Kapitäne, die, wenn sie in Hamburg weilten, von meinem Vater zu Tische gebeten wurden, kräftige, sonnengebräunte Männer, die so hübsch von fremden Ländern zu erzählen wußten, uns auch wohl einen zahmen Affen oder einen grauen rotgeschwänzten Papagei mitbrachten, waren uns Kindern ein Erlebnis. Etwas Unerhörtes aber erlebten wir, als einst der schwarze Präsident der Republik Liberia, der Europa besuchte, mit seiner jungen Frau, einer schlohweißen, blondgelockten Engländerin, draußen in unserem kleinen Landhause unsere Tischgäste waren. Der Präsident, ein langer, hagerer Neger, mit schon ergrauendem Haar, erschien in europäischem Frack, weißer Halsbinde, die so hübsch zu seinen weißen Zähnen paßte, und hohem Zylinderhut. Er unterhielt sich sehr klug und gelehrt mit meinem Vater. Der Unterhaltung seiner zarten weißen Frau merkte man es an, daß sie nicht eben den gebildeten Ständen entstammte. Für uns Kinder aber war es, als sei eines der Wunder aus den Schaubuden des »Doms« bei uns eingekehrt.

In demselben Jahre, in dem meines Vaters eigene Reederei mit der Erwerbung jener Brigg Eleonore begann, gründete er mit vier anderen Hamburger Reedern und Großkaufleuten auch die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, zu deren Direktoren er bis an sein Lebensende gehörte. Anfangs hatte auch sie nur große, schöne, bequem eingerichtete Segelschiffe erworben. Mit Dampfschiffen glaubte man ohne staatlichen Zuschuß, wie die englischen Linien ihn erhielten, nicht bestehen zu können; bald aber entschloß man sich doch, in England zunächst zwei große, eiserne Passagierdampfer, die die Namen Hammonia und Borussia erhielten, für die Fahrt von Hamburg nach Neuyork bauen zu lassen. Als sie 1855 auf der Elbe erschienen, wurden sie, obgleich sie nur 2026 Tonnen Wasserverdrängung hatten, als Riesenschiffe von nie gesehener Größe und als Wunder der Schiffbaukunst angestaunt. Mit Spannung erwartete ich jedes neue große Dampfschiff. Auf die Hammonia und die Borussia folgten die Austria, die Bavaria und die Saxonia. Die Hamburger Dampfschiffe erwarben sich rasch den Ruhm, die bequemsten Schiffe der Welt mit der besten Verpflegung zu sein. Einen fürchterlichen Rückschlag bedeutete es freilich, als 1858 die Austria auf hohem Meere verbrannte und die Mehrzahl ihrer Fahrgäste den Tod in den Flammen oder im Wasser fand. Nichts hatte bisher mein Knabengemüt so erschüttert, wie die Berichte über dieses entsetzliche Ereignis, dessen grauenvolle Einzelheiten in allen Zeitschriften erzählt wurden. Aber auch dieser Schrecken wurde vergessen. Die Hamburg-Amerika-Linie, wie sie sich später nannte, stieg rasch von Sieg zu Sieg und zu den höchsten Höhen der Weltschiffahrt empor.

Unser freudiger Stolz auf die Schiffe, die unter der geliebten Hamburger Flagge mit den drei weißen Türmen im roten Felde an unseren Fenstern vorübersegelten und vorüberdampften, war mehr vaterstädtischer als vaterländischer Art. Eine deutsche Seeflagge gab es ja nicht. Ach, Deutschland war trotz seiner Bundesverfassung in staatlicher Beziehung kaum ein Begriff; und die Folgen der Ohnmacht des Deutschen Bundes, die unser Vater uns schon früh klar zu machen suchte, hatten wir draußen, auf dem urdeutschen, unter dänischer Fremdherrschaft schmachtenden Boden, auf dem wir wohnten, ja täglich vor Augen. Schon als achtjähriger Knabe nahm ich teil an dem vaterländischen Zorn des schleswig-holsteinischen Volkes, das 1849 und 1850 von Deutschen verhindert worden war, sein Joch abzuschütteln. Das Lied »Schleswig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht mein Vaterland« klang warm in unseren Knabenseelen wieder, und die schwarz-rot-goldenen Farben, die neben der blau-weiß-roten schleswig-holsteinischen damals vielfach als Sinnbild deutscher Einheit und Freiheit unter uns auftauchten, haben für mich seit jener Zeit ein gutes Stück ihres Bekennertums bewahrt.

Daß wir im Sommer, staatlich betrachtet, in fremdem Lande wohnten, wurde uns an der Zollgrenze in Ottensen täglich durch die Plackereien ins Bewußtsein zurückgerufen, mit denen die dänischen Beamten uns belästigten. Mußte mein Vater doch jeden Tag ins Geschäft, und besuchten wir Kinder doch auch im Sommer unsere Schule in der Stadt. Mein Vater pflegte damals zu reiten. Wir Kinder gingen durch Ottensen bis Altona zu Fuß und fuhren von dort im Omnibus nach Hamburg. Unser Weg führte uns also zweimal täglich am dänischen Zollamt vorüber. Dem dänischen Zollamt gerade gegenüber aber lag trostreich und erhebend eine von heiligstem Empfinden umhauchte Stätte reinsten Deutschtums: vor dem Hintergrunde des schlichten Backsteinbaus der Ottenser Kirche unter herrlichen hohen Linden das Grab Klopstocks, des Sängers des Messias, aber auch des Dichters der Hermannsschlacht. Schon in der Schule hatten wir Rückerts Gedichte »Die drei Gräber zu Ottensen« auswendig gelernt: vor allem das dem Grabe Klopstocks gewidmete Lied:

»Zu Ottensen von Linden

Beschattet auf dem Plan,

Ist noch ein Grab zu finden,

Dem soll, wer trauert, nahn.«

Die Linden rauschen noch heute wie in meiner Kindheit über den stattlichen Grabsteinen, deren vornehmsten, unter dem der Sänger mit seiner ersten Gattin Meta und seinem Kinde ruht, ihm seine zweite Gattin Johanna Elisabeth gesetzt hat. In einem oberen Felde erhebt sich die Gestalt des Glaubens aus den Garbenbündeln: »Saat von Gott gesät, dem Tage der Garben zu reifen« steht darunter. »Bei seiner Meta und bei seinem Kinde ruhet Friedrich Gottlob Klopstock usw.« steht auf dem Hauptfelde; und dann folgt der Weihespruch:

»Deutsche, nahet mit Ehrfurcht und mit Liebe

Der Hülle eures größten Dichters,

Nahet, ihr Christen, mit Wehmut und mit Wonne

Der Ruhestätte des heiligen Sängers.«

Deutschlands größter Dichter! Als Knaben glaubten wir es natürlich ohne weiteres. Wie oft haben wir, deutsches Hochgefühl in der Brust, unter diesen Linden gestanden. Deutschlands größter Dichter?

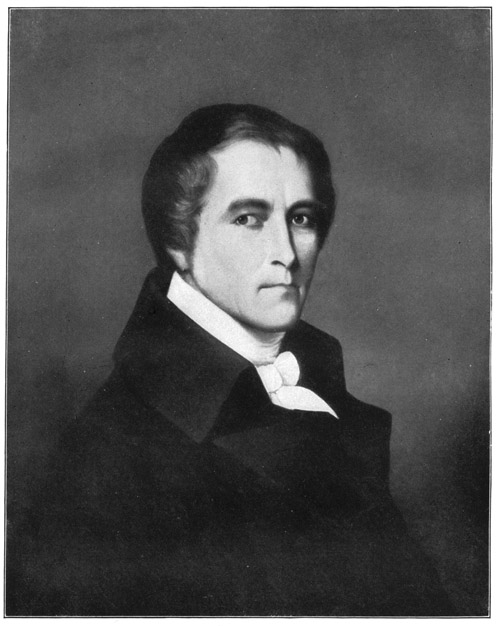

Gottlieb Christian Woermann, der Großvater des Verfassers (1780-1839)

Nach einem Ölbild von J. Sprick 1837

Aus dem Familienbuch von Marie Woermann

Wer will die Dichtergröße messen? Jedenfalls steht Klopstock der heutigen »expressionistischen« Jugend wieder näher als der vor vierzig Jahren. Uns, der Jugend von vor sechzig und siebzig Jahren aber ist er nie verloren gewesen. Mit Schauern der Andacht standen wir vor diesem Grabstein; und die Wirkung, die er ausströmte, wuchs immer mächtiger auf uns ein, je älter wir wurden und je mehr der Gesänge des Dichters wir kennen lernten.

Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht

Über die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht,

Das den großen Gedanken

Deiner Schöpfung noch einmal denkt.

Der Geist dieser Strophe, der dem Geiste des Wandsbecker Boten nahe verwandt ist, lebte und webte auch in dem Hause meiner Großeltern, denen wir im Sommer, da unsere Gärten aneinanderstießen, noch näher traten als im Winter. In ihrem schönen Landhause oben auf der Höhe von Övelgönne fühlte ich mich nicht minder heimisch als in unserem behaglichen kleinen Hause unten am Strande. Die »Kindertage«, an denen meine Großeltern einmal in der Woche alle ihre Kinder und Enkel zum Liebesmahle vereinigten, aber nahmen im Sommer schon des großen Gartens wegen, der das Haus umgab, einen noch festlicheren und heiteren Verlauf als im Winter. Durch diese »Kindertage« blieben wir mit all unseren zahlreichen Oheimen und Muhmen, aber auch mit all den Vettern und Basen, neben denen wir aufwuchsen, in steter Berührung. Ein ausgeprägter Familiensinn, der hier und da einseitig zu werden drohte, war die Folge. An gleichaltrigen nahe verwandten Gespielen hat es meiner Kindheit niemals gefehlt. Ihre Schar wuchs von Jahr zu Jahr. Daß wir an den »Kindertagen« 30 bis 40 Personen, einschließlich der Kinder und auch einschließlich der Gelehrten und Künstler, die vorzugsweise hinzugezogen wurden, zu Tische waren, war bald nichts Ungewöhnliches; und der Geist, der im Hause meiner Großeltern herrschte, sorgte dafür, daß das herzliche Einvernehmen aller auch bei Erörterungen von Meinungsverschiedenheiten unter den Erwachsenen niemals gestört wurde, selbst nicht, wenn mein Vater und mein Onkel Pastor Wendt von der Katharinenkirche, der die jüngste Schwester meiner Mutter geheiratet hatte, über dessen starre Rechtgläubigkeit wohl einmal aneinandergerieten.

Wir älteren Enkel blieben auch bis in die spätesten Jahre Stammgäste der Weberschen »Kindertage«. Die jüngeren Enkel und Urenkel konnten, als ihre Zahl ins ungemessene wuchs, schon aus räumlichen Gründen nicht mehr an jeder Wochenzusammenkunft teilnehmen. Nur an den großen Festen ließen meine Großeltern es sich nicht nehmen, alle, alle um sich zu versammeln. In meinen Knabenjahren waren auch die Zusammenkünfte an den Festtagen noch übersichtlicher und einfacher. Trug die Weihnachtswoche buntes, festliches Leben in das große Stadthaus am Neuen Jungfernstieg, so war die Osterwoche, auch wenn man nach ihr noch einmal wieder zur Stadt zog, die Festzeit, die den großen Garten in Övelgönne mit Jubel erfüllte. Über hundert von mehr oder weniger kunstvoll bemalten Eiern – nur schlicht gefärbte waren als unkünstlerisch ausgeschlossen – wurden später am Ostersonntag in den Büschen und Beeteinfassungen des weitläufigen Gartens versteckt und von Enkeln und Urenkeln mit fröhlichem Lachen gesucht und gefunden, um schließlich zum Ausblasen verlost zu werden.

In meiner Knabenzeit, als wir noch nicht mehr als acht Enkel waren, wurde aber auch schon der Palmsonntag auf der breiten unteren Terrasse meines großelterlichen Gartens in besonderer, eigenartiger Weise gefeiert, die wohl aus Westfalen stammte. Ein ziemlich starker Weidenbaum mit schwellenden Kätzchen wurde hier eingepflanzt und über und über mit Zuckerkringeln behängt. Jung und alt faßten einander an die Hand und umtanzten den Baum in geschlossenem Kreise, wobei das Lied gesungen wurde:

»Palm, Palm, Paaschen,

Laß den Kuckuck kraaschen,

Laß die Vögel singen

Und die Kinder springen.«

Bei den letzten Worten wurden die Kinder losgelassen, sprangen an dem Baum in die Höhe und pflückten von den Kringeln so viele, wie sie erreichen konnten. Ja, das war eine schöne, goldene Kinderzeit.

Gerade in dem Landhause meiner Großeltern erwachte aber auch, zunächst natürlich im kindlichen Unterbewußtsein, mein Empfinden für die Schönheit von Schöpfungen der bildenden Kunst. Daß die hamburgischen Künstler, die sie in Rom kennen gelernt hatten, in ihrem Hause verkehrten, läßt sich denken; und mit ihnen machten sie natürlich auch meine Eltern bekannt. Meine älteste Schwester ließ mein Vater durch Günther Gensler (1803-1884) malen, einen der drei Brüder Günther, Jakob und Martin Gensler, die, seit der Berliner Jahrhundertausstellung von 1906 wieder zu Ehren gekommen, eine besondere Gruppe im Hamburger Kunstleben jener Tage bildeten. Mein erstes eigenes künstlerisches Erlebnis aber, das mir in freundlicher Erinnerung steht, war, daß meine Eltern uns vier ältesten Geschwister 1849 von dem Berliner Maler Friedrich August Jacobi (1819-1885), der übrigens auch ein Neffe meiner Großmutter war, zu einer netten Gruppe vereinigt, zeichnen ließ. Meine älteste Schwester Henny sitzt majestätisch in Blütenkränzen da. Meine andre Schwester, Nörchen, legt ihr blondes Lockenköpfchen an meine Schulter. Mein Bruder Adolph sitzt, zweijährig, auf hohem Kinderstühlchen noch in langem Kleidchen da. Ich erinnere mich, wie aufmerksam ich dem Stifte des Künstlers folgte. Es war in unserem Hause unten an der Elbe.

Große Kunstwerke besaßen meine Eltern damals noch nicht. Der hohe künstlerische Wert der Richterschen Bilderbücher, von denen ich erzählt habe, war damals, wenn auch sicher empfunden, so doch noch nicht kunstgeschichtlich festgelegt worden. Oben im Hause meiner Großeltern aber, dessen bauliche Schönheit ich, als ich es vor kurzem wiedersah, noch besser würdigte, als in meiner Kindheit, wo seine feinen Reize es mir gleichwohl unversehens antaten, gab es auch große Schöpfungen der Bildhauerei und der Malerei, in deren Betrachtung ich mich, unwillkürlich angezogen, schon als Knabe vertiefte.

Von der Straßenseite aus betrat man das Haus durch einen weißen, in regelmäßigem Viereck gehaltenen, mit Marmorfliesen belegten Eingangsflur, in dem die lebensgroße klassische Marmorgestalt einer Flora, der der Künstler Blumen in die Hand gegeben, den Eintretenden begrüßte. Den auf gelbem Grunde mit pompejanischen Gestalten ausgemalten Gartensaal, der sich auf die untere Säulenveranda öffnete, schmückte das lebensgroße Marmorbild eines sitzenden nackten Knaben mit der Hirtenflöte von der Hand Heinrich August Georg Kümmels (1810-1855), des hannöverschen Bildhauers Thorwaldsenscher Richtung, den meine Großeltern in Rom kennengelernt hatten. In die Längswände des großen, hellen Speisesaals aber waren Nachbildungen Thorwaldsenscher Reliefs eingelassen.

Die Ölgemälde hingen in den beiden Gesellschaftszimmern neben dem Gartensaal. Hier waren unter anderem die strengen Landschafter jener Tage, wie Ludwig Richter mit einer seiner frühen italienischen Landschaften, wie Karl Markó der Ältere mit einer Landschaft, die Christus mit den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus darstellte, wie Karl Roß und Ernst Willers, um nur diese zu nennen, mit charakteristischen Werken vertreten. Einen stärkeren Eindruck als alle diese Bilder aber machten zwei größere Gemälde auf mich, die zwar nur gute Nachbildungen nach berühmten Werken eines der Großmeister der Malerei waren, aber mit der ganzen Wucht großer Kunst auf alle wirkten, die das Zimmer, das sie beherrschten, betraten. Die Hauptwand nahm Rafaels heilige Cäcilie aus dem Museum zu Bologna ein:

»Cäcilia, die edle Römerin,

Verschmähete der weichen Saiten Klang.«

Verklärt steht sie in der Mitte des Bildes. Die Orgel, die sie erfunden, hält sie gesenkt in der Rechten. Verzückt schaut sie zu den Wolken empor, aus denen sie die Engel des Himmels lustig musizierend grüßen. Besiegt zu ihren Füßen liegen die alten Saiteninstrumente. Lauschend stehen zu ihrer Rechten Paulus und Johannes, zu ihrer Linken Augustinus und Petronius. Welcher Adel in dem Aufbau des Bildes! Welcher Zusammenklang im Liniengefüge! Welche Seele in dem Glutblick der Heiligen! Ich hätte keine Augen im Kopfe und kein Herz in der Brust haben müssen, wenn ich nicht, tief ergriffen, zu dem Bilde emporgeblickt hätte, das ich fast täglich sah.

An der Fensterwand daneben hing Rafaels »Madonna del Granduca« aus dem Palazzo Pitti zu Florenz: auf schwarzem Grunde die schlicht menschlich aufgefaßte Gottesmutter, ganz Mutter und ganz Göttin zugleich. Eine Offenbarung für uns Kinder auch sie!

Künstlerisch weit weniger wertvoll, doch seinem Gegenstande nach mich wunderbar packend, aber war ein Bild von Johannes Riepenhausen (1798-1860), der zur Zeit, da meine Großeltern in Rom weilten, eine Rolle in der dortigen deutschen Künstlerwelt spielte, heute aber kaum noch genannt wird. Das Bild stellte Rafael in seiner Werkstatt dar, wie er die »Sixtinische Madonna«, die Himmelskönigin, malte, die als greifbare Erscheinung zu ihm herabschwebt. Wunderbar, daß es so etwas gab! Glücklicher Meister, dem solche Gnade wiederfuhr! Die »Sixtinische Madonna«, zu der ich später so nahe Beziehungen pflegen sollte, erhielt durch dieses Bild einen Platz in meiner Einbildungskraft, von dem sie nicht mehr verdrängt werden konnte.