|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

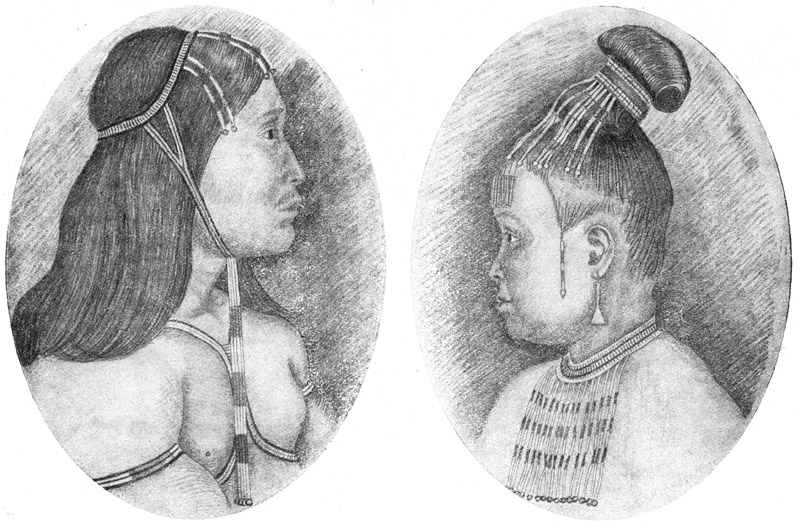

Ehepaar aus Angmagssalik,

Zeichnung von Kârale.

Vor langer, langer Zeit lebten die Menschen im Himmel und waren unsterblich. Da aber stürzte ein Mann herab und zeugte eine Tochter mit der Erde. Ihre Nachkommenschaft war so zahlreich, daß sie bald die Erde übervölkerte. Da kam ein großes Erdbeben, das die Länder spaltete, und viele Menschen stürzten in die Risse hinab; von ihnen stammen die Unterirdischen, die Ingnerssuit, die großen Feuerbewohner ab.

Ihr Land ist rätselhaft und wunderbar, und nur Menschen, die sich auf verborgene Dinge verstehen, können dorthin gelangen. Wer sich in die Erde begibt, dorthin, wo Meer und Land sich begegnen, dem öffnet sich ein weiter Blick zu ganz neuen Gegenden der Welt. Dort hausen die großen Feuerbewohner. Sie gleichen den Bewohnern der Erdoberfläche, haben aber keine Nase; sie wohnen in Häusern, die wie die der Menschen gebaut sind, und leben und treiben Jagd auf dem Meere, ganz wie diese. Wer sich nicht auf Zauberei versteht, aber geht ihnen am besten aus dem Wege, sonst vergißt er leicht die Rückreise und kommt nie wieder an die Oberfläche. Nur die großen Geisterbeschwörer begegnen den Ingnerssuit häufig und bedienen sie ihrer gern als Hilfsgeister. Denn sie sind tüchtige Kajakruderer und beschützen die Geisterbeschwörer, wenn sie vom Sturm auf dem Meere überfallen werden und geben ihnen guten Fang.

Die Ostgrönländer stammen von ganz wenigen Familien ab; denn als die Menschen zu zahlreich wurden und die Wohnplätze sich übervölkerten, schwoll das Meer plötzlich und überschwemmte alle Länder; nur die allerhöchsten Bergzinnen ragten aus den Wellen hervor, aber sie waren so steil, daß sie kein Mensch erklimmen konnte. Nur in dem großen Angmagssalik-Fjord erhob sich ein hoher, massiver Felsen, Querrorssuit, der oben flach war; dort hinauf flüchteten einige Menschen und schlugen ihre Zelte auf. Das waren die einzigen, die sich vom Tode des Ertrinkens gerettet hatten. Von ihnen stammen die Ostgrönländer ab.

Viele glauben, daß das Meer noch einmal bei einer großen Flut alles Land überschwemmen wird; aber niemand, selbst nicht die mächtigsten. Geisterbeschwörer, ahnen, wann es sein wird.

Die Alten erzählten auch, daß einstmals alle Süßwasserseen austrocknen und die Menschen an Durst sterben werden.

Das ist alles, was man von der Erde weiß und von den ersten Menschen, die vom Himmel gekommen sind.

Avggo war ein großer und berühmter Geisterbeschwörer. Er hatte Geisterflüge in fast alle Gegenden unternommen, die von großen Geisterbeschwörern besucht werden; nur oben im Himmel war er noch nicht gewesen, im Land der Toten. Darum entschloß er sich eines Tages, einen Geisterflug dorthin zu unternehmen; er ließ sich nur seine Strümpfe und nicht seine Stiefel zurechtlegen. Darauf wurde es dunkel im Hause, und er begann seine Hilfsgeister herbeizurufen. Bevor es aber ganz dunkel geworden war, begann die Trommel sich von selbst zu rühren. Es ist immer ein Beweis von der Größe des Geisterbeschwörers, wenn die Zauberei lebendig wird, bevor die Vorbereitungen für die Beschwörung noch beendet sind. Als es ganz dunkel geworden war, hörte man die verschiedenen Hilfsgeister kommen. Einige waren groß und gewaltig und traten so schwer auf, daß die Erde dröhnte; sie sprachen mit tiefem, dröhnenden Baß; andere sprachen mit leisen, zarten Frauenstimmen, denen man anhören konnte, daß ihre Besitzer klein und leichtfüßig waren. Als alle Hilfsgeister sich versammelt hatten, konnte der Geisterflug beginnen.

Wenn Menschen gestorben sind, müssen sie sich ein Jahr lang vom Tode in das ewige Leben hinüberarbeiten, indem sie von der einen Seite eines ausgebreiteten Felles zur anderen kriechen. Dabei wird der Körper von allen Säften befreit. Die Tränen der Hinterbliebenen aber binden die Toten an die Erde, so daß sie häufig, wenn sie sich durch das Fell hindurchgearbeitet haben, ganz kraftlos sind; darum darf man seine Toten nicht zu heftig beweinen. Am leichtesten haben es die totgeborenen Kinder, die von niemandem beweint werden; sie kriechen ohne Hindernis durch das Fell und laufen geradeswegs in das ewige Leben hinein.

Wenn die Seele des Geisterbeschwörers den Körper verläßt, der im Hause zurückbleibt, pflegt ein Hilfsgeist seinen Platz einzunehmen. Hin und wieder hört man seine Stimme, im übrigen aber soll er nur acht geben, daß den Menschen, die versammelt sind, nichts zustößt, während der Geisterbeschwörer unterwegs ist. Diesmal blieb ein alter Hilfsgeist mit Namen Titigaq an Stelle des Geisterbeschwörers zurück. Er war ein Greis, in beiden Hüften lahm, mit schiefem Mund. Man erzählte, daß er einst so schnell geflogen war, daß sein Mund sich durch den Luftdruck verrenkt hatte.

Wer in den Himmel will, muß bis zum Horizont fliegen, wo Erde und Himmel sich begegnen. Als der Geisterbeschwörer dorthin gekommen war, stieß er auf eine Treppe mit drei hohen Stufen. Sie waren so hoch, daß er sich mit knapper Not von der einen zur anderen schwingen konnte, und schlüpfrig von Menschenblut, das darüber rieselte.

Wenn die Abgeschiedenen in den Himmel kommen, unterziehen sie sich einer Reinigung und Läuterung. Sie kriechen unter ein gewaltiges Fell, und bei der Mühe und Anstrengung, die sie dies kostet, verlieren ihre Körper alle Säfte und mit diesen alle Bosheit und Schlechtigkeit. Dies geschieht während des Trauerjahres, in dem die Hinterbliebenen den Verstorbenen beklagen und Buße tun: denn durch die Berührung mit dem Leichnam sind sie unrein geworden. Die Körpersäfte des Toten aber sind es, die blutig über die Himmelstreppe fließen.

Der Geisterbeschwörer stieg mit Mühe und großer Lebensgefahr die schlüpfrigen Stufen hinauf und gelangte zu einer weiten Ebene, der großen Himmelsebene. Kaum war er oben angelangt, als sich ein gewaltiger Ruf erhob:

»Er ist gekommen, er ist da! Wir haben Besuch bekommen!«

Von allen Seiten strömten Menschen herbei, und bald waren der Geisterbeschwörer und seine Hilfsgeister umringt. Unter den Herbeigeeilten aber erkannte er seinen verstorbenen Vater.

»Sieh' da, du bist gekommen?«

»Ja!«

»Um Land zu nehmen?«

»Nein.«

»Du bist Geisterbeschwörer geworden?« sagte der Vater und sah im selben Augenblick die Hilfsgeister. »Wo aber ist deine Mutter?«

»Die ist schon lange tot.«

Als der Alte das hörte, wurde er traurig und schwieg.

»Wir haben sie ins Meer versenkt,« sagte der Sohn.

Nur die Menschen, die auf Erden begraben werden, kommen in den Himmel; wer ins Meer versenkt wird, kommt in die Unterwelt, wo es auch gut sein ist.

»Wo aber ist dein kleiner Bruder?« fragte der Vater.

»Auch er ist tot, auch ihn versenkten wir ins Meer.«

Da brach der Alte in Tränen aus, denn nun würde er seinen Sohn nie wieder sehen. Gleich danach aber begann er zu singen, als ob er nie betrübt gewesen sei.

Der Sohn verwunderte sich sehr und fragte: »Was ist dir? Eben weintest du vor Kummer und jetzt singst du plötzlich vor Freude?«

Sein Vater antwortete: »Einst wirst du das alles verstehen. Hier oben lebt man nicht wie unten auf der Erde, von Sorgen beschwert; wir singen hier viel und sind glücklich.«

Während sie noch zusammen sprachen, kam ein junges Weib mit aufgelöstem Haar auf sie zu, und er sah, daß sie Seehundsohren hatte.

Sein Vater fragte: »Kennst du sie nicht?«

»Nein,« sagte der Sohn.

»Es ist deine Schwester! Sie hat oft Beeren für dich gesammelt und sie dir auf den Weg gelegt, damit du sie finden solltest.«

Da erinnerte sich der Geisterbeschwörer, daß er einst eine kleine Schwester gehabt hatte; weil sie aber mit Seehundsohren auf die Welt kam, töteten sie die Eltern. So fand er auch seine Schwester unter den Toten wieder.

Sein Vater aber führte ihn voller Stolz umher, nahm ihn mit auf die Himmelsebene und erzählte ihm von all den seltsamen Dingen, die er kennen lernen sollte. So führte er ihn zu Qalerqat, dem großen Fell, unter dem es sich wand und wälzte wie Würmer.

»Hier befreien die Toten sich von ihren Säften,« erklärte der Vater, und da sah der Geisterbeschwörer, daß die ganze wimmelnde Masse eine einzige Wirrnis von toten Menschen war, die für ihre Wiederbelebung im Himmel kämpften.

Der alte Vater erklärte:

»Erst ein Jahr nach ihrem Tode kommen sie unter dem Fell hervor und vereinigen sich mit uns. Nur Totgeborene oder Kinder läutern sich schneller.«

Der Sohn wunderte sich über dies alles sehr und sagte plötzlich zu seinem Vater: »Und du? Bist du auch wirklich tot?«

Da antwortete der Vater:

»Ueberzeuge dich selbst, ob noch Säfte in meinem Körper sind.«

Da nahm der Sohn das Handgelenk seines Vaters und drückte es. Im ersten Augenblick fühlte er die gewohnten Knochen, plötzlich aber schienen sie ganz zu schwinden und er hielt nichts mehr in seiner Hand.

Da rief sein Vater:

»Laß mich los, sonst sterbe ich nochmals!«

Und als der Sohn ihn losgelassen hatte, dauerte es eine Weile, bevor der Alte wieder zu Kräften kam.

Die Himmelsbewohner leben von Beeren und Raben; Seehunde gibt es hier nicht, überhaupt keine Seetiere, und wer diese nicht entbehren will, muß Sorge tragen, daß er nach seinem Tode ins Meer versenkt wird; dann wohnt er unter dem Meeresgrund, wo es Seetiere die Hülle und Fülle gibt.

Der alte Vater erzählte vom Leben der Himmelsbewohner und führte den Sohn und seine Hilfsgeister auf der Ebene umher. Da begegneten sie einer alten Frau, die eine gewaltige Last Raben daherschleppte. Singend und überströmend glücklich rief sie dem Geisterbeschwörer zu: »Meinst du, es lohne sich, auf der Erde der Menschen zu leben? Wahrlich, erst hier oben nach dem Tode, trifft man die wahren Freuden an. Sieh' dort die sanft abfallende Halde! Dort fangen wir Raben, so viel wir mögen, und der Fang selbst ist uns ein Vergnügen.«

Im Himmel gibt es viele Raben, man sagt, daß Fliegen zu Raben werden, wenn sie in den Himmel kommen.

Ajarqissaq heißt ein alter Hilfsgeist, der immer anführt, wenn ein Geisterbeschwörer seinen Flug nach dem Himmel nimmt. Er vererbt sich von einem Geisterbeschwörer auf den anderen, und da alle die Himmelsebene besuchen müssen, kennt er alle Orte und machte auch jetzt den Führer zusammen mit dem alten Vater des Geisterbeschwörers.

Durch die Ebene floß ein breiter Bach, an dessen Ufern Knaben standen, die Forellen fingen. Einige hatten schöne Fanggeräte und fingen eine Forelle nach der anderen, andere dagegen hatten nichts zum Fangen und mußten zusehen.

Der alte Vater sagte:

»Sage den Menschen, daß sie den toten Kindern ihre Fanggeräte mit ins Grab geben sollen; du siehst, wie es sonst denen geht, die keine haben.«

Nun aber kamen sie zu einer Stelle, wo das Trinkwasser der Himmelsbewohner war.

»Jetzt aber wollen wir den Gesang hören, den die Menschen so sehr lieben!« sagte der Vater.

Und sie gingen zu der Stelle, wo die Himmelsbewohner Sangesfeste und Sängerkämpfe abhielten. Man konnte den Chor brausen hören, Gesang von Frauen und Männern, doch war es unmöglich, näher heranzukommen, und der Geisterbeschwörer konnte die Kleider, die sie trugen, nicht erkennen. Das aber kam daher, daß sie an einen Ort gekommen waren, wo Leute aus fremden Ländern wohnten.

So viele Dinge gab's zu sehen, daß sie gar nicht merkten, wie die Zeit verging, und die Nacht verrann. Da sagte der alte Vater:

»Eile, daß du nach Hause kommst, bevor die Nacht vorüber ist, sonst mußt du hierbleiben.«

Und alsogleich begab Avggo sich auf den Heimweg, denn es war kurz vor Tagesgrauen. Die Rückreise ging leicht und schnell vonstatten, nirgends stießen sie auf die Hindernisse, die ihnen auf dem Hinweg so viel Mühe gekostet hatten; sogar die Treppe mit dem rieselnden Blut war verschwunden. So kam Avggo glücklich nach Hause zurück und erzählte den Menschen von dem Lande der Toten auf der grünen Himmelsebene.

Einst wollte Avggo das Land der Toten in der Unterwelt besuchen und ließ sich neue Fellstrümpfe und einen Regenpelz aus Darmfell nähen. Der Tag kam, und die Hilfsgeister wurden durch Beschwörung in der Dunkelheit herbeigerufen. Nur einer, der alte Ajarqissaq, wollte nicht kommen. Als der Geisterbeschwörer aber nicht aufhörte, ihn zu rufen, kam er schließlich doch.

»Warum wolltest du nicht kommen?«

»Weil es töricht von dir ist, ins Land der Toten hinunterzufahren, bevor du bei der Mutter des Meeres gewesen bist. Ein Geisterbeschwörer, der zuerst zum Lande der Toten reist, wird nie zur Beherrscherin der Meertiere gelangen.«

Avggo aber wollte seinen Willen durchsetzen. So erhob sich denn sein Geist zusammen mit allen Hilfsgeistern und fuhr zum Meere hinab, das sich bereitwillig vor ihnen öffnete.

Der Weg führte zur Tiefe, doch keiner spürte, daß man unter Wasser ging. Nur die Luft war feucht, als ob ein feiner Sprühregen fiel und durchnäßte den Pelz des Geisterbeschwörers, lange bevor er am Ziel war. Schließlich sahen sie in der Ferne eine Lichtung und es klärte sich auf. Die Sonne aber war unter dem Meer ganz klein, viel kleiner als die Sonne des Himmels, und man konnte hineinsehen, ohne geblendet zu werden.

Endlich erreichten sie die Grenze zwischen dem Meer und dem Land unter dem Meere, die von einem schäumenden Bach gebildet wurde; um hinüberzugelangen, mußten sie über große, spitze Steine springen, die ganz von nassen Tanggewächsen bedeckt waren und so glatt schimmerten, daß niemand sich hinüberwagte. Ajarqissaq aber, der sich nie fürchtete, sprang zuerst, kam glücklich hinüber und rief die anderen. Alle Hilfsgeister folgten ihm, schließlich blieb nur Avggo zurück, der den Sprung nicht wagte, weil er fürchtete, auszugleiten und von dem schäumenden Bach davongewirbelt zu werden. Als Ajarqissaq sah, wie er zögerte, rief er zu ihm hinüber:

»Wenn du den Sprung nicht wagst und umkehrst, wirst du nie das Land der Toten erreichen; an diesen Steinen wird deine Reise immer enden.«

Da wagte auch Avggo den Sprung, und zu seinem Staunen zeigte es sich, daß der Tang gar nicht glatt war. So gelangten alle glücklich hinüber.

Jetzt kamen sie zu einer sanft ansteigenden Ebene, über die die Toten gehen, um von der Erde in das Land der Unterwelt zu gelangen. Sie war sehr glatt, und darum schwer zu besteigen; besonders die Alten kamen nur langsam vorwärts, viele erklommen sie nur halbwegs und glitten wieder herab; alle mühten sich, ihre Säfte loszuwerden – ebenso wie die Himmelsbewohner unter dem großen Fell. Auch hier gebrauchte man ein Jahr, um von dem Dasein auf Erden in das neue Leben nach dem Tode einzugehen.

Auf der anderen Seite der schrägen Ebene erblickten sie Holzpfähle, zwischen denen Seehundsriemen gespannt waren. Darauf saß ein Weib, das hin und her schaukelte; es war Quatsovauvak, der nichts verborgen blieb. Kaum hatte sie die Fremden erblickt, als sie rief, daß Besuch käme, und gleich stürmten von allen Seiten Menschen herbei. Darunter war auch ein sehr alter Mann, der, wie es sich zeigte, der Großvater des Geisterbeschwörers war, und in seiner Gesellschaft war ein noch älterer Mann. Das war ein Geisterbeschwörer aus uralten Zeiten, der einst bei einem Geisterflug so schnell geflogen war, daß er ein Auge verloren hatte. Kaum war er herangekommen und hatte Avggo gesehen, als er auch schon rief:

»Du hast einen Fehler begangen, du hättest erst die Mutter des Meeres besuchen müssen, nun bekommst du sie nie zu sehen. Hörst du das Rauschen?«

Und sie hörten deutlich einen Elv brausen; das war der große Elv, der bei dem Hause der Herrscherin der Seetiere vorbeifließt.

Der Geisterbeschwörer ließ sich nun all das Seltsame zeigen, das es zu sehen gab. An einer Stelle sah er einen Seehund, über den ein Kajak gestülpt war. Als er hierüber erstaunte, erzählte man ihm, daß ein Mann dieses Seehundes wegen gekentert und ertrunken wäre; darum müsse es so sein.

Das Land der Toten in der Unterwelt war weites Küstenland; überall konnte man das Meer sehen und an seinem Strand wandeln.

Da fiel sein Blick auf einen kleinen Seehund, der dicht unter Land angeschwommen kam. Man erzählte ihm, daß es der Seehund sei, an dem die Toten ihre Kräfte erprobten. Wenn er auftauchte, wurde er von einem Neuangekommenen harpuniert, und wenn dieser seine Geschicklichkeit an ihm gemessen hatte, war der Seehund unverletzt wie vorher und tauchte zum Nutzen und Frommen für andere wieder auf.

An einer Stelle lagen viele Menschen, einige lebend, andere halb verwest.

»Was bedeutet das?«

»Ja, seht ihr, wenn jemand stirbt, und von den Hinterbliebenen gar zu sehr beweint wird, dann kann er nicht wieder zu Kräften kommen, sondern muß so liegen, bis man ihn nicht mehr beweint. Sage darum den Menschen, daß man die Gestorbenen wohl betrauern, aber nicht zu fassungslos beweinen darf.«

Draußen auf dem Meere hörte man unaufhörlich den Laut prustender Meerestiere. Seehunde, Narwale, Weißwale und andere große Tiere tauchten beständig auf, die die Luft mit ihrem schnaufenden Atem füllten. Jedesmal aber, wenn der Geisterbeschwörer die Tiere näher betrachten wollte, entschwanden sie seinem Blick, denn er war ja ein Lebender und gehörte noch der Erde an.

Als der Geisterbeschwörer aufbrechen wollte, weil es kurz vor Tagesanbruch war, fragte man ihn, wo er lieber nach seinem Tod sein wolle, im Himmel oder unter dem Wasser?

Da antwortete er: »Das kommt auf das Trinkwasser an.«

Da beeilte man sich, ihn zu dem Orte zu führen, wo die Toten unter dem Meer ihr Trinkwasser holen. Das Wasser sah frisch und klar aus, als er es aber schmeckte, war es weder warm noch kalt.

»Nein,« sagte der Geisterbeschwörer, »Menschen müssen kaltes und frisches Trinkwasser haben.«

Hier wollte er nicht sein; als er aber fragte, ob man nicht sowohl in den Himmel wie unter das Meer kommen könne, da antwortete man ihm: wer nach seinem Tode auf den Flutgürtel gelegt und erst nach Verlauf dreier Tage ins Meer versenkt wird, der kann sich abwechselnd unter dem Meere oder auf der großen Himmelsebene aufhalten.

Als der Geisterbeschwörer so belehrt worden war, trat er die Rückreise mit seinen Hilfsgeistern an und kehrte glücklich und ohne die Beschwerlichkeiten, die er auf der Hinreise hatte überwinden müssen, nach Hause zurück, wo er seinen Mitmenschen von seinen Erlebnissen ausführlich berichtete.

Als einst der Mond aufs Land herabschien, teilte der Geisterbeschwörer Migssuarnianga seinen Wohnplatzgenossen mit, daß er Beschwörungen vornehmen und einen Geisterflug zum Mond machen wolle. Viele Menschen strömten herbei, um zugegen zu sein, und die Lampen wurden gelöscht. Als es dunkel geworden war, kamen alle Hilfsgeister und fuhren mit dem Geisterbeschwörer von dannen, während ein alter Hilfsgeist statt seiner zurückblieb. Der alte Hilfsgeist blieb ganz still auf der Stelle liegen, wo man dem Geisterbeschwörer die Hände auf den Rücken gebunden hatte, und während die Zuschauer voller Spannung lauschten, teilte er ihnen hin und wieder mit, wie weit der Geisterbeschwörer auf seiner Mondreise gelangt sei.

Anfangs flog der Geisterbeschwörer ganz niedrig übers Meer, dicht über dem Wasserspiegel, bis er zum äußersten Rand des Horizontes kam, wo Meer und Himmel sich begegnen. Dort gelangten sie in den Himmel hinein und flogen über die große Ebene, die zum Hause des Mondmannes führt.

Tunuviat hieß einer von Migssuarniangas Hilfsgeistern, ein alter und erfahrener Geist, der schon häufig auf dem Mond gewesen war. Er sagte:

»Ich glaube, es ist uns geglückt, den Mond zu überlisten.«

Denn die Hunde des Mondmannes, die sonst anzuschlagen pflegten, lagen auf dem Hause und schliefen. Es sollte ihnen aber doch nicht glücken, unbemerkt ins Haus zu gelangen. Als sie ganz nah herangekommen waren, erhoben die Hunde sich plötzlich und bellten. So erfuhr der Mondmann, daß Besuch gekommen sei.

Auch im Hausgang lag ein großer gefährlicher Hund und hielt Wache.

Als sie zum Mondmann hineinkamen, war er sehr ärgerlich über ihren Besuch.

»Was wollt ihr?« schrie er.

»Wir wollen dein Haus reinigen, denn es ist schmutzig!«

»Das ist mir recht,« sagte der Mondmann plötzlich besänftigt und freute sich. Der Geisterbeschwörer und seine Hilfsgeister gingen gleich an die Arbeit. In Haufen lag überall der Schmutz; als sie ihn aber zusammenfegten und hinauswarfen, verwandelte er sich in Fangtiere: Seehunde, Narwale, Bären, Füchse und Vögel. Auf diese Weise sandte der Geisterbeschwörer eine Menge Fangtiere zu seinem Wohnplatz hinab.

Das Haus des Mondmannes war seltsam eingerichtet. Im Innern sah man einen großen See, tief, ausgedehnt und schwarz. Seine Ufer verloren sich in der Dunkelheit. Von diesem See fällt der Regen auf die Erde hinab.

Doch gab es noch viel seltsamere Dinge im Hause des Mondmannes. Gleich hinter dem Eingangsloch lagen zwei große Steine, die sich ganz langsam im Kreise drehten. Von dem einen Stein gingen merkwürdige Laute aus, die hin und wieder zu lautem Getöse anschwollen. Das bedeutete, daß sich irgendwo auf Erden unreine Frauen gegen die alten Sitten versündigten. Während der Mondmann sein Haus zeigte, sagte er darum zum Geisterbeschwörer:

»Könnt ihr nun begreifen, warum ich böse werde, wenn Menschen die vorgeschriebenen Sitten, über die ich wachen soll, nicht befolgen?«

Darauf ging er hin, hob den Stein hoch und forderte sie auf, hinunter zu schauen. Eine weite Aussicht öffnete sich vor ihnen. Wunderlich dicht lagen alle Wohnplätze der Menschen beieinander, wie Hunde um einen Eßtrog. So konnte der Mondmann mit Leichtigkeit über die Wohnplätze der Menschen Aufsicht führen.

Dann hob er den anderen Stein, und es öffnete sich ein Ausblick über alle Fangtiere, von denen die Menschen leben. Besonders deutlich waren Bären und Seehunde zu erkennen, weil sie am zahlreichsten sind. Walrosse und Narwale dagegen sah man wie in nebliger Ferne, weil sie viel seltener sind.

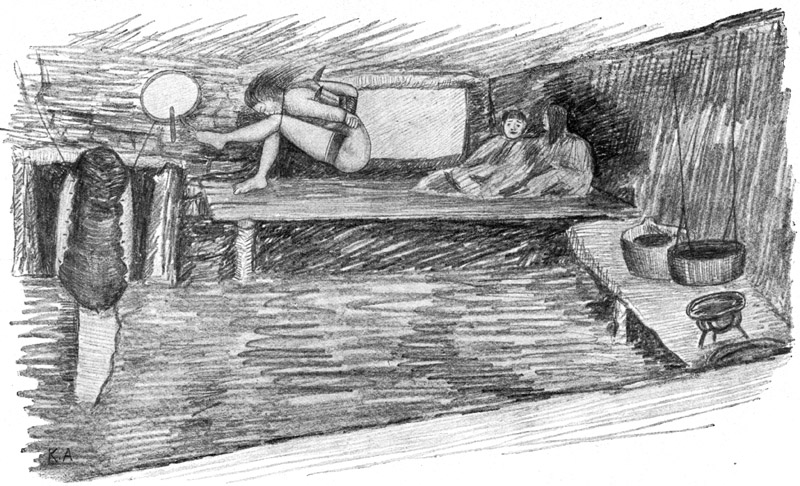

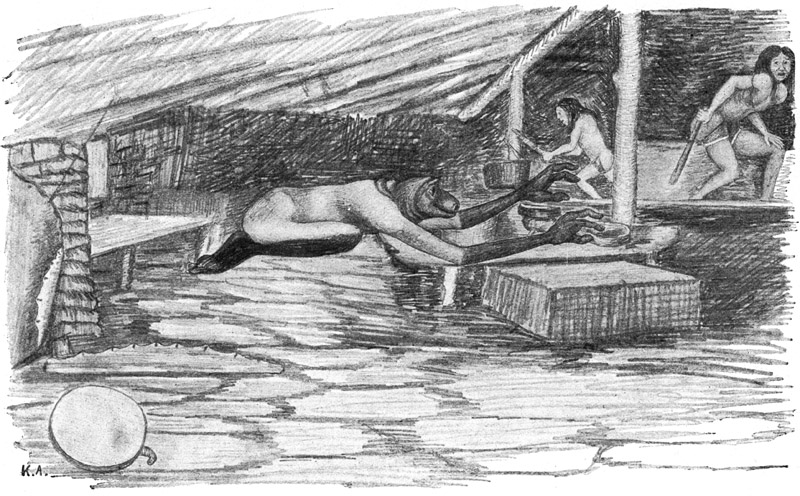

Inneres eines Hauses während einer Geisterbeschwörung. Der Geisterbeschwörer ist gefesselt. An seinem Rücken sind die Flügel einer Lumme befestigt. Der Handgriff der Zaubertrommel ruht auf seinem großen Zeh, während der Trommelschläger sich von selbst bewegt. Das bedeutet, daß der Geisterbeschwörer im Begriff ist, sich von der Erde zu erheben, um seinen Geisterflug zu unternehmen.

Auf diese Weise verschaffte der Geisterbeschwörer Migssuarnianga seinen Wohnplatzgenossen neue Fangtiere, und als er zurückkehrte, erzählte er von seinen Erlebnissen beim Mondmann.

Einst soll der Mond mit seiner jüngeren Schwester, der Sonne, zusammen in einem Hause gewohnt haben. Sie liebten einander sehr, und der Mond, der schließlich von Leidenschaft zu seiner Schwester ergriffen wurde, begann sie nachts zu besuchen. Die Sonne aber wußte nicht, wer zu ihr kam, weil es immer im Dunkel der Nacht geschah. Eines Nachts aber, als er neben ihr lag, bestrich sie seinen Arm mit Ruß, um ihn zu zeichnen, und auf diese Weise erkannte sie ihren Liebhaber.

Die Sonne schämte sich und machte sich gleich zur Flucht bereit; sie steckte ein Stück Torf, das in Tran getaucht war, in Brand und lief damit aus dem Hause. Leute aber, die es sahen, riefen:

»Da fliegt die Schwester des Mondes!«

Als der Mond das hörte, steckte auch er ein Stück Torf in Brand, lief aus dem Hause, schwang sich aufwärts und verfolgte die Schwester.

Die Schwester aber flog schneller, und das Torfstück des Mondes verlöschte bald. Die Sonne gelangte ganz bis zum Himmel hinauf, der Mond aber blieb mitten im Raum stehen.

So entstanden Sonne und Mond. Die Sonne wärmt, weil ihre Fackel noch brennt, der Mond aber ist kalt, weil die seine verlöscht ist.

Doch noch heutigentags verfolgt der Mond die Sonne am Himmel.

Es war einmal ein Fänger, der wohnte ganz allein mit seiner Frau. Sie mußten immer Buße tun, denn jedesmal, wenn die Frau ein Kind gebar, starb es. Schließlich wurde es dem Mann leid, und als sie wieder ein Kind bekamen, das starb, sagte er:

»Diesmal will ich nicht Buße tun, denn es nützt doch nichts.«

Darum ruderte er wie immer in seinem Kajak hinaus und ging auf den Fang, und es stieß ihm auch nichts Ungewöhnliches zu. Als er eines Tages nach Hause kam, entdeckte er ein kleines Loch in seinem Kajak, und bat seine Frau, an den Strand hinunter zu gehen und es zu nähen.

»Das geht nicht an,« sagte sie, »ich tue ja Buße für das Kind, das gestorben ist, und darf nicht nähen.«

»Was nützt es, Buße zu tun? Geh an den Strand und näh für mich.«

»Du könntest wenigstens das Boot zum Hause tragen, damit ich nicht an den Strand hinunter zu gehen brauche.«

Der Mann aber erwiderte: »Geh nur hinunter an den Strand und fürchte dich nicht!«

Da wagte die Frau ihrem Mann nicht länger zu widersprechen, ging hin und begann zu nähen. Als sie aber eine Weile genäht hatte, war es, als ob der Faden eine Stimme bekäme, eine seltsam knurrende Stimme, die lauter und lauter wurde, und als sie fast fertig war, schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen. Sie blickte übers Meer und sah, wie ein großer Hund herangeschwommen kam. Es war der Hund des Mondmannes. Die Frau stieß einen Schrei aus und gleich kam der Mann mit seiner großen Lanze angelaufen; als der Hund ein Vorderbein aufs Land setzte, harpunierte er ihn von der einen Seite, und als er das andere Bein hob, sprang er auf die andere Seite und harpunierte ihn von dort.

Jeder Geisterbeschwörer muß auf dem Wege zum Mond an einem Zauberweib vorbei, das so köstlich singt, daß man nicht an ihrem Hause vorbeikommen kann. Sie ist häßlich und boshaft und versucht durch komische Tänze ihre Besucher zum Lachen zu bringen. Sobald die Lippen sich zum Lachen verziehen, fällt sie über sie her, schneidet ihnen die Lungen aus der Brust und verzehrt sie.

Mühsam schleppte sich der Hund an Land, dort fiel er um und verendete.

»Jetzt haben wir nichts mehr zu befürchten, mach deine Arbeit fertig,« sagte der Mann, und die Frau nähte weiter.

Es wurde Abend, bevor sie fertig war. Dann gingen sie ins Haus, und als sie im Bett lagen, sagte der Mann:

»Laus mich!«

»Du weißt doch, daß ich es nicht darf, wenn ich Buße tue.«

»Der Hund des Mondmannes ist tot, wir brauchen nicht mehr Buße zu tun.«

Die Frau wagte ihrem Manne nicht zu widersprechen und fing an, ihn zu lausen. Da ertönte von draußen eine furchtbare Stimme:

»Wer hat meinen Hund getötet?« Keiner antwortete. Da hörten sie die Stimme noch ein zweites und drittes Mal:

»Wer hat meinen Hund getötet?«

Schließlich antwortete der Mann: »Ich habe es getan.«

Da geriet der Mondmann außer sich vor Wut und schrie und drohte so furchtbar, daß der Mann sich von seinem Lager erhob und hinausging, um mit ihm zu ringen. Sie rangen lange und schienen einander gewachsen zu sein, plötzlich aber hob der Fänger den Mondmann hoch und schleuderte ihn so heftig zur Erde, daß er auf dem Rücken liegen blieb.

Der Mondmann war wie ein Mensch gekleidet, mit einer Kapuze aus dickem Bärenfell. Diese schnürte der Fänger dem Mondmann so fest um den Hals, daß er fast erstickte. Der Mondmann, der glaubte, daß er sterben müsse, rief verzweifelt:

»Soll denn nie mehr Ebbe auf Erden werden?«

»Was liegt daran,« antwortete der Mann.

»Soll denn nie mehr Flut werden?«

»Was liegt daran.«

»Sollen die Seehunde nie mehr Junge bekommen?« stöhnte der Mondmann.

Diese Drohung wagte der Mann nicht zu überhören und ließ den Mondmann los. Als der Mondmann wieder zu Kräften gekommen war, machte er sich zur Abreise bereit und rief seine Hunde. Er hatte nur noch drei, den vierten hatte der Fänger getötet. Bevor er aufbrach, sagte er zu ihm: »Hast du nicht Lust mich zu besuchen?«

»Wie soll ich dich besuchen? Ich kann nicht fliegen.«

»Ich werde dir zeigen, wie man es macht.«

»Ich habe keinen Schlitten.«

»So kannst du dir einen anfertigen.«

Und als der Mann schließlich einwilligte, sagte der Mondmann:

»Tue nur, was ich dir vormache! Zuerst wirfst du deine Hunde in die Luft, einen nach dem anderen, darauf deinen Schlitten; doch mußt du dich an ihn festklammern. Bist du erst einmal in der Luft, brauchst du nur dem geraden Weg zu folgen, der zu meinem Hause führt Unterwegs wirst du zu einer Insel kommen. Bei dieser Insel gabelt sich der Weg, und du darfst nicht nach links fahren; denn jener Weg führt zu Nalikateq, der Menschenfresserin. Wenn du vorbeifährst, wirst du ihren lockenden Ruf »Mat–ta, Mat–ta!« hören. Laß dich das nicht kümmern. Gib nur acht, daß du nicht nach jener Seite blickst und folge dem geraden Weg.«

So sprach der Mondmann, nahm seine Hunde, einen nach dem anderen, und warf sie in die Luft, wo sie schwebend stehen blieben. Zuletzt kam der Schlitten an die Reihe und mit ihm der Mondmann selbst, und dann fuhren sie davon. Jedesmal, wenn er über den klaren Himmel fuhr, hörte man die Schlittenkufen klingen, als ob sie über hartes Glatteis liefen, durch Wolken aber fuhr er lind und weich, wie über Neuschnee.

Der Mann blieb stehen und folgte dem Mond mit den Augen, solange er ihn sehen konnte; dann ging er ins Haus, riß ein Stück Holz vom Pritschenrand und begann einen Schlitten zu bauen.

Ein hübscher Schlitten wurde es nicht, dazu hatte er es viel zu eilig, und als er fertig war, trug er ihn geschwind auf den Gipfel eines kleinen Berges.

»Vielleicht schlage ich nur meine Hunde zuschanden,« dachte er, »aber ich will es trotzdem versuchen.«

Darauf warf er einen von seinen Hunden in die Luft, und siehe! er blieb oben schweben. Dann ließ er die anderen Hunde folgen, und zuletzt den Schlitten, an den er sich selber festklammerte; so schwebte er nun mit Hunden und Schlitten in der Luft. Die Spuren des Mondmannes waren noch deutlich sichtbar, und ihnen folgte er. Zu seiner Verwunderung aber ging der Weg gar nicht aufwärts, sondern schien über eine glatte Ebene zu führen.

Er war schon eine ganze Weile gefahren, als er eine Insel gewahr wurde. Der klare Himmel war wie Glatteis und die Wolken wie Meereis, von Schnee bedeckt. Auf dem Wege war nichts Besonderes zu sehen; als er aber die Insel erreichte, entdeckte er eine Spur, die nach links abbog, und gleichzeitig hörte er fernen Gesang, eine schöne, lockende Frauenstimme, der er kaum widerstehen konnte: »Mat–ta, Mat–ta!« Die Stimme klang so lieblich, daß er wider Willen ein ganz klein wenig zur Seite blicken mußte. Und schon schlugen die Hunde die Spur ein und sausten mit ihm auf das Haus zu, woher die wunderschöne Stimme kam. Die Hunde krochen in den Hausgang hinein, und ihm blieb keine Wahl, er mußte mit hineingehen.

Drinnen im Hause saßen sich ein altes Weib und ein Mann gegenüber. Der Mann sagte nichts, die Frau aber war freundlich und einschmeichelnd gegen den Fremden und forderte ihn auf, näherzutreten. Er nahm am Fenster Platz, und gleich ergriff die Frau eine Trommel und machte sich zum Singen bereit. Sie war nur mit einem Gürtel bekleidet, vor ihrem Unterleib aber hing der Kopf eines Hundes, der hin und her baumelte und lächerlich aussah. Sie fing an zu singen und schlug die Trommel mit einem Messer. Da war es, als ob der Hundekopf lebendig würde, manchmal verschwand er zwischen ihren Beinen, kam dann wieder zum Vorschein und reckte sich nach dem Besucher; dazu sang das Weib und machte alle möglichen komischen Bewegungen. Das alles wirkte so lächerlich, daß der Mann merkte, wie es ihm gegen seinen Willen in den Mundwinkeln zuckte; im nächsten Augenblick aber fühlte er einen stechenden Schmerz unter seinem Schlüsselbein, und bevor er sich wehren konnte, hatte das Weib einen Schnitt in seine Brust gemacht und seine Lunge herausgezogen. Todesmatt eilte er zu seinem Schlitten hinaus und fuhr zum Mondmann. Halbtot kam er dort an.

»Ich habe dich gewarnt vor dem Gesang der Frau,« sagte der Mondmann. »Nun siehst du, wie es dir ergangen ist.« Und damit spannte er seine Hunde vor und fuhr schleunigst zur »Lungenverzehrerin«. Sie hatte die Lunge vor sich auf einer Schüssel liegen und wartete nur darauf, daß sie abkühlen sollte. Als der Mondmann hereinkam, ergriff er die Schüssel, nahm die Lunge an sich und warf die Schüssel so hart auf den Boden, daß sie zerbrach.

Da öffnete der Alte, der Mann der »Lungenverzehrerin«, den Mund und sagte traurig:

»Nun ist die Schüssel entzwei und wir haben niemand, der uns eine neue macht.«

Der Mondmann aber eilte hinaus und erreichte seinen Gast, bevor er ganz tot war. Er legte die Lunge vor ihm hin und sagte:

»Du mußt deine eigene Lunge essen, sonst kannst du nicht wieder lebendig werden.«

Der Mann aß seine Lunge Stück für Stück und hatte sie fast verzehrt, als er sagte:

»Ich kann keinen Bissen mehr essen!«

»Du mußt, wenn du wieder gesund werden willst,« sagte der Mondmann.

Da versuchte der Mann von neuem, und es gelang ihm mit großer Mühe, die letzten Stücke herunterzuschlucken. Im selben Augenblick aber war er auch wieder gesund.

Er blieb noch lange beim Mondmann und lernte sein Haus mit allen Merkwürdigkeiten kennen und sah viele Dinge, die ihm vordem verborgen gewesen waren. Erst als die Sehnsucht nach der Erde ihn überkam, nahm er Abschied und erreichte ohne Unfall seinen Wohnplatz und seine Frau, die ihn schon für tot gehalten hatte.

Dies ist die Geschichte von dem Fänger, der stärker war als der Mondmann.

Bei dem Wohnplatz Pûlortussaq, in der Nähe des Kap Dan, brachten einst zwei Frauen Kinder zur Welt, die gleich nacheinander wieder starben. Darum mußten sie, wie es bei Menschen Sitte ist, ein Jahr lang Buße tun. Sie aber weigerten sich, die alten Gebräuche zu befolgen. Sowohl ihre Hausgenossen als auch die Geisterbeschwörer des Wohnplatzes taten ihr Bestes, um sie zur Vernunft zu bringen und ihnen klar zu machen, was sie durch ihren Ungehorsam aufs Spiel setzten. Sie aber antworteten, sie wollten nicht Buße tun, denn nichts in der ganzen Welt könne geschehen, das so schwer zu tragen sei, wie ihr eigener Schmerz über den Verlust der Kinder; so sprachen sie, weil sie ungläubig waren und die Ueberlieferungen ihrer Vorfahren nicht fürchteten. Und obgleich sie unrein waren und sich dem Meere nicht nähern durften, gingen sie doch zur Ebbezeit zum Strand, um Tang zu essen; auch wollten sie sich nicht im Hintergrund der Pritsche halten und den anderen den Rücken kehren, wie es sich gehörte. Auf solche und ähnliche Weise versündigten sie sich gegen die alten Sitten.

Zur selben Zeit kamen von einem ferngelegenen Wohnplatz Leute nach Pûlortussaq, um die Einwohner zum Sängerkampf herauszufordern. Auch von dem Wohnplatz Sivtungassormiut, der Pûlortussaq gegenüber lag, kamen alle Einwohner, nur zwei Frauen blieben dort zurück.

In Pûlortussaq gab es zwei Geisterbeschwörer. Als der Sängerkampf beendet war, sagte der eine zum anderen:

»Hilf mir, die Geister bei gelöschten Lampen zu beschwören.«

Sie hingen Felle vor Fenster und Hausgang und begannen dann die Hilfsgeister herbeizurufen. Zuerst wollte die Trommel nicht tönen, ganz plötzlich aber fing sie an, und gleichzeitig hörte man einen furchtbaren Lärm von Fenster und Hausgang, von den Wandfellen und von der Pritsche her. Ebenso plötzlich aber, wie der Lärm begonnen, ebenso plötzlich verstummte er wieder. Da wußten die Geisterbeschwörer, daß unreine Frauen zugegen waren, die der Sitten nicht achteten, und daß der strafende Mondmann kommen und die Menschen züchtigen werde. Und der eine Geisterbeschwörer sagte, daß der Mondmann schon da sei.

Kurz darauf hörte man den anderen sagen:

»Du gehst den falschen Weg, du gehst den falschen Weg! Du mußt auf der anderen Seite hereinkommen!«

Niemand aber antwortete. Da sagte plötzlich der Geisterbeschwörer:

»Jetzt kommt er!« Und kaum hatte er es gesagt, da brachen alle Männer in lautes Geschrei aus, warfen sich auf den Mondmann, der durchs Eingangsloch herein wollte, und rangen mit ihm, um ihn wieder hinauszudrängen.

Am selben Abend, als sich dies in Pûlortussaq zutrug, ruderte ein fremder Geisterbeschwörer von Nianakitsormiut nach Pûlortussaq. Als er nach Sivtungassormiut kam, legte er an und ging zu dem Hause, wo man die beiden Frauen zurückgelassen hatte, während alle anderen zum Sängerkampf gefahren waren. Der Geisterbeschwörer trat ins Haus und die beiden Frauen setzten ihm etwas vor. Er aber wollte nichts essen und sagte, er könne nicht lange bei ihnen verweilen, und er fügte hinzu:

»Ich hatte meine ganze Kraft nötig, um hierher zu rudern, so sehr habe ich mich gefürchtet.« Er hatte einen Mann in Bärenfell auf einer Insel gesehen und wußte, daß es der Mondmann sei.

Darauf reiste er weiter und ruderte gleich nach Pûlortussaq hinüber. Dort angekommen, legte er das Fleisch, das er bei sich hatte, in die Fleischgrube und versuchte den großen Stein, der vor der Fleischgrube lag, wieder zurechtzuschieben. Schließlich glückte es ihm, und er näherte sich dem Hause. Im selben Augenblick kamen viele Menschen heraus, die sich nach allen Seiten umblickten, suchend und spähend. Der Mondmann, mit dem sie alle so wild gekämpft hatten, war plötzlich hinausgesprungen und verschwunden. Das erzählten sie dem fremden Geisterbeschwörer; dieser aber antwortete:

»Nichts von alledem ist mir neu, denn ich sah den Mondmann bereits, wie er, in Bärenfelle gekleidet, auf dem Gipfel einer kleinen Felseninsel stand.«

Den ganzen Abend blieb man nun unter Angst und Beben im Hause, es ereignete sich aber nichts Ungewöhnliches. Die beiden Frauen aber, die die Sitten nicht befolgt hatten, bekamen viele böse Worte zu hören.

Tags darauf begaben sich alle Einwohner von Pûlortussaq nach Sivtungassormiut, um dort ein Sängerfest abzuhalten, und die beiden unreinen Frauen, die Tags zuvor so viele böse Worte zu hören bekommen hatten, gingen mit, ohne sich um das Verbot zu kümmern.

So ging es zu, daß nur ein Mann und eine Frau an jenem Abend in Pûlortussaq zurückblieben.

Der Mann aber hatte die Ereignisse des vergangenen Abends noch in frischer Erinnerung, und als die anderen beim Feste waren, holte er seine Lanzen und legte sie auf das Trockengestell über der Lampe. Er besaß auch ein Amulett, das seinen Platz unter der Pritsche hatte. Es bestand aus einem Steinhammer und einer alten Holzkumme, die als Wandlampenhalter gedient hatte. Um den Steinhammer band er einen Riemen und hing ihn über das Eingangsloch des Hauses auf; die Lampenschale aber legte er auf den Hausgang. Dann sagte er:

»Verwandelt euch und zeigt eure Kraft, wenn es Zeit ist.«

Nachdem das Sängerfest beendigt war, begannen alle, die in Sivtungassormiut versammelt waren, Geister zu beschwören. Und abermals teilte der Geisterbeschwörer mit, daß der Mondmann käme, um die Menschen, die seine Vorschriften nicht befolgt hatten, zu bestrafen. Im selben Augenblick hörten alle draußen ein gewaltiges Knallen. Es war der Mondmann, der seine Peitsche durch die Luft sausen ließ, und es schien, als ob alle Felsen- und Bergspitzen plötzlich eine Stimme bekommen hätten: auf jeder stand einer der Hunde des Mondmannes und heulte. Von überall her hörte man ihr Winseln und Bellen. Furcht und Beben erfaßte die Menschen, und die Geisterbeschwörer riefen ihre Hilfsgeister herbei; doch alle fürchteten sich vor dem Mondmann.

Der Mondmann, der in seinem Zorn immer furchtbarer und furchtbarer wurde, begann jetzt seinen Stock durch den hinteren Teil des Hauses zu bohren, um es niederzureißen. Schon wankte es, da erbebten die beiden Ungläubigen am ganzen Körper, denn endlich sahen sie ein, daß der strafende Mondmann ihretwegen auf die Erde gekommen sei, und sie weinten vor Angst.

Die Hilfsgeister kamen zur Stelle, einer nach dem anderen, aber keiner konnte etwas ausrichten. Zuletzt war nur noch einer übrig, dessen Kraft noch nicht erprobt war. Lange ließ er auf sich warten, und schließlich sagte der Geisterbeschwörer:

»Komm herbei, wenn du auch Furcht hast und versuche es, dich mit dem Mondmann zu messen.«

Kaum hatte er es gesagt, als der Hilfsgeist kam. Er ging gleich auf den Mondmann zu, entriß ihm seinen Stock, legte ihn übers Knie und brach ihn durch. Der Mondmann aber mußte machtlos zusehen, weil der Geist stärker war als er.

»Willst du ihn zerbrechen, damit die Seehunde keine Jungen mehr bekommen? Willst du ihn zerbrechen, auf daß nie mehr Ebbe und Flut wird?«

Als der Mondmann so drohte, gab der Hilfsgeist ihm seinen Stock zurück.

Der Mondmann ergriff ihn und knallte mit seiner Peitsche, und sogleich hob er sich von der Erde; gleichzeitig klang auch das Bellen und Heulen der Hunde immer entfernter, bis es sich schließlich ganz verlor.

Und damit endigt die Geschichte von dem Mondmann, der zur Erde niederstieg, um die Menschen zu züchtigen.

Der Mann und die Frau aber, die in Pûlortussaq zurückgelassen worden waren, hatten alles gesehen, und nicht umsonst hatte der Mann seine Vorsichtsmaßregeln rechtzeitig getroffen; denn kaum fingen die Hunde des Mondmannes an zu bellen, als der Hammer über der Tür sich auf und nieder bewegte, während die Lichtschale sich herumdrehte. Und so oft das Bellen der Hunde näher klang, verdoppelten sie ihre Geschwindigkeit. Hätte der Mann an jenem Abend seine Amulette nicht aufgehängt, so wären die Hunde ins Haus gedrungen und hätten sie beide gefressen.

Die beiden Frauen aber, die an allem schuld waren, bereuten ihren Unglauben und befolgten von da an alle Gebote.

Einst entschloß sich Uitsataqangitsoq, »der Blinde«, zur Mutter des Meeres, die über alle Seetiere und Seevögel herrscht, hinabzufahren. Er war ein großer Geisterbeschwörer, und seine Landsleute hatten ihn gebeten, den Geisterflug zu unternehmen, weil der Fang seit geraumer Zeit sehr spärlich gewesen war.

Imap ukûa, die Mutter des Meeres, verschafft den Menschen Fangtiere. Alles Böse, das Menschen tun, legt sich als Schmutz auf sie, und soviel wird gesündigt, daß sie und ihr Haus häufig von Schmutz starren. Dann verliert sie die Geduld, läßt keine Fangtiere mehr zur Erde hinauf und es gibt Mißfang, bis ein Geisterbeschwörer zu ihr hinabfährt und sie und ihr Haus reinigt. Anfänglich ist sie so böse, daß der Geisterbeschwörer sich an ihr festklammern muß, um nicht in den See neben ihrer Pritsche geschleudert zu werden. Nach und nach aber läßt sie sich besänftigen, und aller Schmutz wird zu Fangtieren verwandelt, die als Seetiere, Vögel und Landwild zur Erde hinaufsteigen.

So reiste denn »der Blinde« zur Mutter des Meeres, indem er genau dem Weg der Toten folgte; es dauerte nicht lange, da kam er zu einem anderen Weg, der nach links abbog, diesen schlug er ein, und alle seine Hilfsgeister folgten ihm. Schließlich hörte er ein starkes Brausen; es war der Elv, der durch das Haus floß, in dem die Mutter des Meeres wohnte. »Der Blinde« setzte seinen Weg fort, bis er schließlich den Elv erreicht hatte. Dort mußte er über drei große Steine springen, die mit glatten Algen bewachsen waren. Er stand ratlos; als aber alle seine Hilfsgeister drüben waren, wagte er den Sprung und kam glücklich hinüber.

Wieder flog er weiter und erblickte endlich das Haus, in dem die Mutter des Meeres wohnte. Als er es erreicht hatte, sah er, daß der Eingang von einem schäumenden Bach versperrt war. Er fand aber einen Uebergang. Seine Hilfsgeister hielten ihn zurück und sprachen zu ihm:

»Sobald du im Hause bist, mußt du auf die Mutter des Meeres zuspringen, sie am Haar packen und es dir um den rechten Arm schlingen, denn sie wird den Versuch machen, dich in den Abgrund hinter ihre Pritsche zu schleudern. Glückt es ihr, so wirst du in der Dunkelheit ersticken.«

Als sie so gesprochen hatten, gingen alle ins Haus. Im Hausgang entdeckten sie, daß der Elv nicht aus dem Hause herausfloß, sondern ins Haus hinein schäumte. Deshalb waren keine Seehunde mehr aus dem Haus der Mutter des Meeres herausgekommen und der Fang war immer spärlicher geworden.

Kaum stand »der Blinde« im Hause, als er die große Frau am Haar packte und es sich geschwind um den rechten Arm wickelte; ihr Versuch, ihn nach rückwärts auf die Pritsche zu werfen, mißglückte, sie hob ihn aber so hoch, daß ihm war, als ob ein Abgrund sich unter ihm auftäte. Dann kämpften sie miteinander; aber seine Hilfsgeister kamen ihm zu Hilfe, indem sie der Frau auf die Ohren schlugen und riefen:

»Sei ruhig, sei still, er ist ja gekommen, um dein Haar zu kämmen und dich von Ungeziefer zu reinigen.«

Die Mutter des Meeres aber hörte nichts in ihrem Zorn und mühte sich nur, ihn in den Abgrund hinter der Pritsche zu werfen; schließlich wurde sie aber müde und schien plötzlich zu verstehen, was die Hilfsgeister ihr in die Ohren schrien. Da wurde sie gleich ganz still und sagte:

»Mit Freude hör' ich diese Kunde, denn ich verkomme unter dem Schmutz der Menschen. Die Unreinheit eurer Uebertretungen beschmutzt mich. Schnell, schnell, reinige meinen Kopf und kämme mein Haar!«

Darauf legte sie sich auf ihre riesige Pritsche, und »der Blinde« begann ihr Haar zu kämmen. Es war eine mühselige Arbeit, weil es so lang, so widerspenstig und so verfilzt war.

Als er die Reinigung beendet hatte, fegte er den Schmutz zusammen und warf ihn hinaus. Im selben Augenblick wurde der Schmutz lebendig und verwandelte sich, in Bären, Füchse, Seehunde, Walrosse, Narwale und alle möglichen Vögel, und alle eilten durch den Elv dem Meere zu. Und wie »der Blinde« ihnen nachsah, fiel ihm ein junger Seehund auf, der sich nach ihm umdrehte und lächelte. Das war der erste Seehund, den er nach seiner Heimkehr fangen sollte.

Nachdem alle Fangtiere ihre Herrscherin verlassen hatten, begann »der Blinde« ihr Haar zu ordnen und steckte es zu einem Knoten auf, und als er fertig war, hieß er sie, sich zu erheben. Ihre Danksagungen kannten jetzt kein Ende, und sie sprach zu ihm mit folgenden Worten:

»Große Freude hast du mir bereitet, weil du nicht nur des Essens wegen zu mir kamst. Du hast mich froh gemacht, weil du von Kindheit an nur an ernste Dinge gedacht und ein großer Geisterbeschwörer geworden bist. Lange, lange ist es her, seit jemand zu mir kam, um mich zu reinigen.«

So sprach sie zu ihm und fügte hinzu:

»Wenn du zur Erde zurückkehrst, so sage deinen Wohnplatzgenossen, daß sie alle Glaubensvorschriften genau befolgen sollen. Die Menschen geben sich keine Mühe, das Leben richtig zu leben, ihr Trotz aber kommt als Schmutz zu mir und macht mich häßlich. Gern hätte ich meine Fangtiere den Menschen geschickt, doch mußte ich sie zurückhalten, um sie zum Nachdenken zu erziehen.

Solange du auf Erden lebst, mußt du häufig zu mir kommen und mich reinigen, und dasselbe sollst du Spätergeborenen von mir bestellen. Denn es schickt sich nicht, daß Menschen nur ans Essen denken.«

Als die große Frau so gesprochen hatte, sagte »der Blinde«: »Darf ich eines deiner Haare behalten?«

Die Mutter des Meeres antwortete: »Du darfst eines meiner Haare behalten, doch mußt du es dir um deinen Arm binden.«

Da riß »der Blinde« ihr ein Haar aus, wickelte es sich um den Arm und begab sich auf die Rückreise. Draußen im Hausgang fand er alles ganz verändert, ein kleiner Elv plätscherte munter aus dem Hause heraus, der Erde entgegen, und der Grund war nicht mehr mit Steinen angefüllt, sondern glänzte von weißem Sand.

»Der Blinde« trat seine Heimreise an und sah nichts von dem großen Elv, der ihm auf der Heimreise so viele Schwierigkeiten bereitet hatte, und er reiste mit großer Geschwindigkeit und traf unterwegs viele Seetiere und Vögel, die ihm alle zulächelten. Bald erreichte er sein Haus, beendete seine Geisterbeschwörung und sagte darauf zu seinen Wohnplatzgenossen:

»Habe ich richtig gehandelt und meine Kunst zu eurem Besten ausgeübt, so wird es bald regnen und ein Südwest aufkommen, der das Eis bricht und den Fangtieren den Weg öffnet.«

Er schwieg eine Weile und fuhr dann fort:

»Von der Mutter des Meeres soll ich euch bestellen, es sei nicht recht, nur an Essen und Trinken zu denken. Und sie befiehlt, alle Sitten und die Vorschriften der Geisterbeschwörer genau zu befolgen, denn die Uebertretungen der Menschen beschmutzen sie und machen sie unrein und häßlich.«

Abermals schwieg er, und zwischen den Lauschenden war tiefe Stille, als er zuletzt noch sagte:

»Das Eis wird aufbrechen, und wir werden offenes Wasser bekommen; viele Fangtiere werden eintreffen, doch darf niemand während der ersten drei Tage mehr als einen Seehund am Tage fangen.«

Alles traf ein, wie er es vorausgesagt hatte: Es gab mildes Wetter und Regen, ein Südwest setzte ein und brach das Eis auf, und mit dem offenen Wasser kamen die Fangtiere. Sobald der Wind sich gelegt hatte, gingen alle in die Kajaks und richteten sich genau nach den Vorschriften des »Blinden«. Nur einer fing in seiner Gier mehr als einen Seehund und bekam von da an nie mehr als einen am Tag, wenn auch alle anderen so viele fingen, daß sie sie kaum nach Hause schleppen konnten.

Der erste Fang des »Blinden« war aber just der kleine Seehund, der ihm im Hause der Mutter des Meeres zugelächelt hatte.

Es war einmal ein Großfänger, der bei Pikiutloq wohnte. Er hatte nur ein einziges Kind, einen kleinen Jungen, der der Liebling aller war; besonders seine Großmutter liebte ihn sehr, weil er nach ihrem verstorbenen Sohn genannt war.

Eines Tages kam der Großfänger mit einem Seehund nach Hause, und als seine Frau an den Strand ging, um ihn zu zerlegen, übergab sie den kleinen Sohn ihrer Mutter, daß sie ihn warte. Die Großmutter saß nun bei ihm und hütete ihn wohl, bis er zu weinen begann, und sein Weinen wurde so heftig, daß sie schließlich ihrer Tochter zurief:

»Komm herauf und nimm ihn eine Weile! Er weint so sehr und ich kann ihn nicht beruhigen.«

Die alte Großmutter aber war blind, und als jemand ins Haus kam, konnte sie nicht sehen, wer es war. Sie glaubte aber, daß es ihre Tochter sei, die zu ihr sagte: »Leg das Kind in meinen Amaut!« Kaum aber hatte sie es getan, als sie merkte, daß der Rückensack, in den sie das Kind gelegt hatte, hohl war wie eine tiefe Schlucht. Vergeblich rief sie da, so laut sie konnte:

»Ich habe das Kind in einen fremden Amaut gelegt, zu spät habe ich gemerkt, daß der Rückensack hohl war!«

Im selben Augenblick kam die Tochter herein, um ihr Kind zu holen, aber da war es schon längst entführt. Sie suchten und suchten überall, fanden es aber nirgends und trauerten bis an ihr Lebensende über den Knaben, der ihnen geraubt ward.

Das Kind aber hatte niemand anderes als Asiaq, die Herrscherin über Wind und Wetter, gestohlen. Von ihr wird erzählt, daß sie seit Beginn der Welt umherzog, um einen Mann zu finden; aber keiner wollte sie haben. In jenen ältesten Tagen war Asiaq immer auf der Wanderung, von Wohnplatz zu Wohnplatz, und sorgte für gutes Reisewetter für sich selbst; darum soll das Wetter in alten Zeiten auch längst nicht so unruhig und wechselnd gewesen sein, wie heutzutage.

So aber ging es zu, daß Asiaq endlich doch einen Mann bekam. Sie ließ den Knaben schnell heranwachsen, und als er groß geworden war, nahm sie ihn zum Mann. Von da an ging sie nicht mehr auf Wanderschaft; und seit sie in ihrem Haus seßhaft geworden war, sorgte sie nicht mehr für das Wetter, so daß die Menschen, die auf Fang ausziehen wollten, sehr darunter zu leiden hatten. Darum war es die Aufgabe der Geisterbeschwörer, hin und wieder zu Asiaq zu reisen, um sie um gutes Wetter zu bitten.

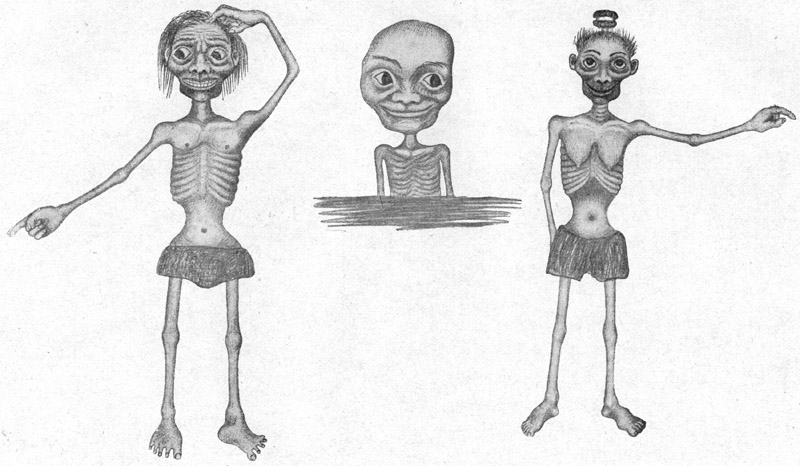

Asiaq, die Beherrscherin der Winde.

Es ist die Natur des Windes, alles auf den Kopf zu stellen, darum ist auch an ihr alles anders, als bei anderen Lebewesen.

Kein Geisterbeschwörer aber konnte Asiaq überrumpeln, denn sie schämt sich, daß sie ein Kind zum Mann genommen hat. Sie ist furchtbar anzusehen, und alles in ihrem Hause steht auf dem Kopf …

Viele, viele Jahre, nachdem sich das Erzählte ereignet hatte, wurde ein Mann geboren, der den Namen Ajak bekam. Bereits im Heranwachsen begann er Geister zu beschwören und wurde darum, als er erwachsen war, einer der größten Geisterbeschwörer unseres Landes. Er hatte bei Simiutaq Land genommen und überwinterte dort. Er bewohnte ein großes Haus mit vielen Hausgenossen, und als der Winter kam, gab es immer schlechtes Wetter, es schneite, als ob es nie wieder aufhören wollte. Schließlich waren Land und Eis so mit Schnee bedeckt, daß man nicht mehr auf Fang ausgehen konnte und Not unter den Menschen entstand. Da begannen sie zu murren und sagten:

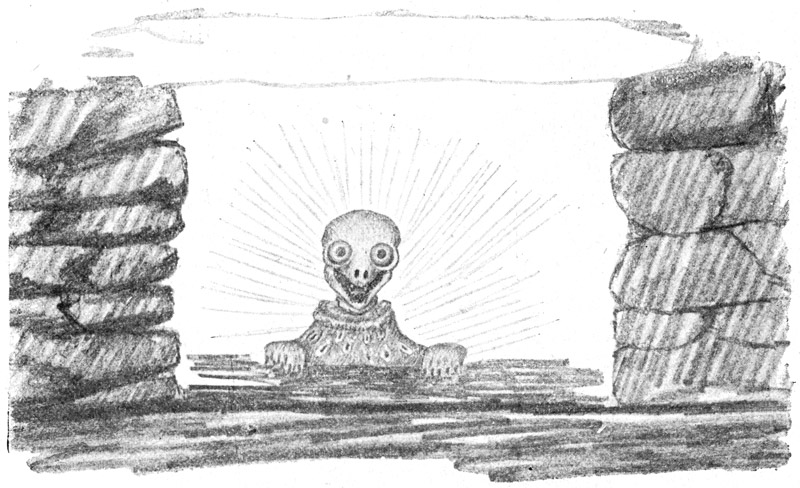

Der Hilfsgeist Angiut, der alles von den Menschen weiß.

»Man hat uns erzählt, daß Ajak ein großer Geisterbeschwörer sei und Fangtiere herbeischaffen könne, wenn die Zeiten schlecht sind. Warum tut Ajak nichts, um uns zu helfen?«

Ajak aber tat, als ob er nichts höre, eines Abends aber ergriff er das Wort und sagte:

»Bringt ein Fell und hängt es vor den Hausgang.«

Wenn Geister beschworen werden sollen, verdeckt man den Hausgang mit einem Fell. Darum hing man alsogleich ein Fell vor den Hausgang und fesselte Ajak, der einen Geisterflug zu Asiaq unternehmen wollte, um sie zu überreden, das Wasser zu lassen; denn wenn sie ihr Wasser läßt, regnet es auf Erden.

Ein Geisterbeschwörer, der einen Geisterflug unternimmt, muß sehr fest gebunden werden, damit seine Seele den Körper verlassen kann, der im Hause zurückbleibt. Darum band man Ajak die Hände auf dem Rücken mit starken Fellriemen. Wie er so gebunden dalag, ohne sich rühren zu können, geschah es, daß die Zaubertrommel, die neben ihm lag, sich rührte. Die Trommelschläger schlugen auf das Darmfell, daß es durchs ganze Haus dröhnte; das war das Werk der Geister, und ein Zeichen, daß Ajak ein sehr großer Geisterbeschwörer war.

Nachdem man ihn gebunden hatte, ging einer der Männer hin, steckte den Mittelfinger in seinen Hinteren und zog ihn schnell wieder heraus. Dadurch bekommt die Seele auf ihrer Reise große Geschwindigkeit. Dann befestigte man die Flügel einer Lumme an seinem Rücken; alle Geisterbeschwörer haben eine Lumme als Hilfsgeist, der ihnen beim Fliegen behilflich ist. Darauf löschte man alle Lampen des Hauses und es wurde dunkel. Sogleich begann die Zaubertrommel sich zu bewegen, die Trommelschläger schlugen, daß es dröhnte, und der Geist verließ den Körper, flog aus dem Hause und durch die Luft, gefolgt von den Hilfsgeistern. Sie flogen landeinwärts, weiter und immer weiter, aufs Inlandeis zu, bis sie zu einem Haus kamen. Dort stiegen sie aufs Dach hinauf und sahen durch die »Nase« in das Haus hinunter.

Unter den Hilfsgeistern war einer, der Ijajiuatsiaq hieß, ein sehr lachlustiger kleiner Zwerg. Als er hinunterschauen wollte, warnten die anderen ihn; denn das Ungewöhnliche hatte sich ereignet, daß Ajak und sein Geistergefolge ins Haus gekommen waren, ohne daß Asiaq es gemerkt hatte. Darum konnten die Fremden sich ungestört umsehen: Asiaqs Mund und Augen standen senkrecht im Gesicht, die Nase quer, der Haarschopf senkrecht; die Lampe stand auf dem Kopf, ebenfalls der Topf und der Wassereimer; ja, sogar ihre Pritsche und Seitenpritsche standen anders, als man es gewohnt war, und neben ihr lag ihr riesiger Mann, mit schönen Armbändern an den bloßen Armen. Als Ijajiuatsiaq dies alles sah, mußte er lachen; im selben Augenblick aber warf Asiaq ihren Mann hinter die Pritsche, beklopfte seinen Körper schnell mit beiden Händen, und alsogleich wurde er zu einem kleinen Kind.

Ajak und seine Hilfsgeister betraten nun das Haus, und Asiaq fragte sie:

»Was wollt ihr hier?«

»Wir wollen dich bitten, daß du dein Wasser läßt.«

»Ho, ho, nehmt Platz!« Und als sie sich gesetzt hatten, sagte sie:

»Womit soll ich meine Gäste bewirten?« Gleichzeitig zog sie aus dem Raum unter der Pritsche einen Sack hervor, der aus den Flossen eines Seehundes gefertigt war, die Riemen aber waren aus Seehundsfell. Sie band den Sack an die Riemen und warf ihn in ihrem Hausgang aus; zuvor aber hatte sie in den Sack einen Fellhandschuh gelegt, wie man ihn beim Kajakfang verwendet. Dieser Handschuh aber hatte Zauberkraft und konnte stehlen wie eine Hand. Und der Sack flog ganz bis hinab zu den Fleischgruben der Menschen; dort stahl der Handschuh Fleisch für Asiaq, so daß sie in Ueberfluß leben konnte, ohne daß ihr Mann sie zu ernähren brauchte.

Hilfsgeist Amô kommt in ein Haus, von dem gefesselten Geisterbeschwörer herbeigerufen, während die Trommel frei über dem Fußboden schwebt.

Als sie den Fellsack ausgeworfen hatte, konnte man an der Leine sehen, daß er sich in verschiedener Richtung bewegte und dann stillhielt. Da zog sie ihn wieder ein, und als man ihn öffnete, zeigte es sich, daß er alle möglichen Sorten eßbarer Pflanzen enthielt, die auf Erden wachsen; oben auf aber lag der Kajakhandschuh, Sie leerte den Sack und als sie ihn wieder auswarf, sagte sie: »Womit wird er sich jetzt wohl füllen?« Als sie ihn wieder heraufzog, enthielt er Qujut, Löffelkraut, in Specksülze eingemacht.

Wieder warf sie ihn aus, und als sie ihn einzog, enthielt er Nunat und in Speck eingelegte Wurzeln des Löwenzahn. Auf dieselbe Weise verschaffte sie Mátaq und Inigarmiut, in Speck eingemacht und in geschnittenem Seehundsfell eingelegt. Auch getrocknetes Fleisch zog sie so herauf. Darauf aßen sie. Von den Hilfsgeistern aß der kleine lachlustige Zwerg eingemachte Pflanzen, Ingnerssuit aß Walhaut, und die Inlandsbewohner aßen getrocknetes Fleisch; so aß ein jeder, woran er gewöhnt war. Als die Mahlzeit beendet war, wühlte Asiaq zwischen ihren Sachen und zog ein Stück Bärenfell hervor, das mit Schnee gefüllt war; indem sie es hochhob, rieselte Schnee daraus herab; der Geisterbeschwörer und seine Hilfsgeister aber riefen:

»Nein, nein, das nicht, das nicht!«

Dann nahm sie ein anderes Bärenfell, das von Wasser tropfte, und dazu sagten die anderen:

»Ja, das soll es sein, das wollen wir haben!«

Da hob Asiaq es hoch, schüttelte es und Wasser tropfte heraus. So tat sie zweimal, als sie es aber das dritte Mal tun wollte, sagten sie:

»Nein, nein, nicht mehr!« Und darauf hielt sie inne; denn jedesmal, wenn sie das Fell schüttelt, das von Wasser tropft, regnet es auf der Erde einen ganzen Monat.

Nachdem der Geisterbeschwörer und seine Hilfsgeister sie dazu vermocht hatten, ihr Wasser zu lassen, wie man zu sagen pflegt, begaben sie sich auf den Heimweg und kamen glücklich nach Hause.

Nachdem sie eine Zeitlang zu Hause gewesen waren, ging ein Mann hinaus, um nach dem Wetter zu sehen und als er wieder hereinkam, sagte er:

»Es sieht nicht nach Regen aus, ein frischer Landwind weht, und der Schnee fällt dicht.«

Es wurde Nacht, und Ajak ging selbst hinaus, um nach dem Wetter zu sehen; als er zurückkam, sagte er:

»Mag jeder Ungläubige jetzt hinausgehen und nach dem Wetter sehen.«

Da gingen die Hausgenossen hinaus und sahen, daß es in Strömen regnete und ein steifer Südwest sich aufgemacht hatte.

So regnete es zwei Monate lang; Schnee und Eis schmolzen, und die Fänger konnten wieder auf Fang ausziehen.

Das ist die Erzählung von Asiaq, der Herrscherin über Wind und Wetter.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die ganz allein wohnten. Sie hatten den großen Kummer, daß ihre Kinder immer starben, und wenn sie sie begraben hatten und nach dem Grab sahen, war die Leiche stets verschwunden.

Einst bekamen sie wieder ein Kind, und als es wie die anderen starb, begruben sie es. Tags darauf sah der Mann nach dem Grab, und da war die Leiche wie gewöhnlich verschwunden. Da ging er zu seiner Frau, erzählte, was geschehen sei, und erklärte, daß er sich am folgenden Tage lebendig begraben lassen wolle, um zu sehen, wer der Räuber sei. Sie begaben sich zu dem leeren Grab, der Mann kroch hinein, und die Frau ordnete die Steine wieder, wie über einem frischen Grab. Darauf kehrte sie nach Hause zurück.

Als es Nacht geworden war, hörte der Mann in der Nähe des Grabes Schritte; kurz darauf wurden die Steine zurückgeschoben, und er hörte eine Stimme sagen:

»Sie haben diesmal eine herrlich große Leiche begraben.«

Darauf nahm der Leichenräuber einen Strick, band ihn dem Mann um die Fußgelenke und nahm ihn auf den Rücken, so daß sein Kopf nach unten hing, und so ging er mit ihm über Land. Als er ein gutes Stück gegangen war, wurde dem Mann diese Lage sehr unbequem, und als sie zu einer Felsspalte kamen, griff er mit beiden Händen nach der Felswand. Der Leichenräuber blieb stehen und wußte nicht, was ihn zurückhielt.

»Merkwürdig,« dachte er, »die Leiche ist plötzlich so schwer geworden.«

Und er mühte sich vorwärtszukommen; da ließ der Mann den Felsen los, so daß der Leichenräuber fast kopfüber hingestürzt wäre. Nun begann er die Leiche genau zu untersuchen, ob nicht noch Leben in ihr sei. Er legte sein Ohr an ihren Mund, und gleich hielt der Mann den Atem an; der Leichenräuber aber lauschte so lange, daß der Mann fast erstickt wäre. Aber der Leichenräuber richtete sich auf und sagte:

»Es ist kein Fünkchen Leben mehr in ihm.«

Hob ihn darauf wieder auf seinen Rücken und ging weiter.

Als er abermals ein Stück gegangen war, wurde die unglückselige Lage dem Mann wieder so unbequem, daß er sich nach etwas umsah, was er greifen konnte; und als sie an einem Gebüsch vorbeikamen, griff er mit beiden Händen danach. Wieder blieb der Leichenräuber stehen und mühte sich aus allen Kräften, vorwärtszukommen.

»Was ist nun wieder los! Warum wird die Leiche so schwer?«

Da ließ der Mann die Büsche fahren, und wieder strauchelte der Leichenräuber. Er legte die Leiche auf die Erde und untersuchte sie wie das vorige Mal; als er aber auch diesmal nichts Verdächtiges fand, nahm er sie wieder auf den Rücken und ging weiter. Als er eine Weile gegangen war, bekamen sie ein Haus in Sicht und darauf ging er zu.

Er trat ein und warf den Mann vor die Pritsche auf die Erde, wo er zerlegt werden sollte. Drinnen im Hause waren seine Frau und seine zwei Kinder. Als sie den Mann erblickten, schrien sie durcheinander:

»Ich will die Hand haben! Und ich die andere Hand! Sie soll uns prächtig schmecken!«

Der Leichenräuber, der von dem langen Weg mit der schweren Bürde ermüdet war, legte sich auf die Pritsche und schlief gleich ein. Als er eingeschlafen war, öffnete der Mann die Augen, um sich im Hause umzusehen. Da entdeckte er über seinem Kopf eine Axt; kaum hatte er sie erblickt, als die Kinder durcheinander schrien:

»Vater, Vater, die Leiche öffnet die Augen!«

Der Vater richtete sich schläfrig auf, als er aber sah, daß der Mann immer noch mit geschlossenen Augen dalag, beschwichtigte er die Kinder und sagte:

»Was redet ihr! Er liegt ja ganz unbeweglich.«

Und drehte sich um und schlief weiter.

Nun begann die Frau ihr Messer zu schleifen, um die Leiche zu zerlegen, und als sie es genug geschliffen hatte, streifte sie ihre Aermel hoch und wollte dem Mann den Bauch aufschlitzen; der aber zog seinen Leib so plötzlich ein, daß sie ihn gar nicht berührte.

»Ho, ho, was ist das? Habe ich mein Messer nicht genügend geschliffen?«

Sie betrachtete die Schneide und wetzte sie am Schleifstein. Als sie sie tüchtig geschärft hatte, versuchte sie es noch einmal. Wieder zog der Mann den Leib ein, diesmal aber berührte sie ihn und ritzte ihm ein wenig die Haut. Da dachte der Mann bei sich:

»Wenn doch die Lampen verlöschen wollten!«

Und er dachte es mit solcher Kraft, daß die Lampen wirklich verloschen.

»Mutter, Mutter, das Licht ist ausgegangen!« schrien die Kinder. Im selben Augenblick aber sprang der Mann auf, nahm die Axt, die über seinem Kopfe hing und schlug dem schlafenden Leichenräuber den Kopf ab.

»Leiche, Leiche, Leiche!« schrien die Kinder; sie wollten eigentlich sagen, daß die Leiche lebendig geworden sei, aber sie waren vor Schreck so gelähmt, daß sie nur: »Leiche, Leiche, Leiche!« rufen konnten. Und bevor die Lampen wieder angezündet waren, lief der Mann aus dem Hause und eilte davon, so schnell seine Füße ihn tragen konnten. Als er ein Stück gelaufen war, blickte er sich um und sah, daß das Weib hinter ihm herlief und ihm mit ihrem Messer immer näher kam. Als sie ihn fast eingeholt hatte, rief er:

»Ach, daß sich doch gewaltige Steinfelsen hinter mir erheben würden!«

Und gleich erhoben sich hohe Steinfelsen hinter ihm.

Als die Frau sie sah, rief sie hinter dem Mann her:

»Wie bist du über die Steinfelsen gekommen?«

»Bin hinübergesprungen! rief der Mann. Und gleich begann auch sie hinüberzuspringen; die Felsen aber waren so hoch, daß man nichts weiter sah, als ihren kleinen Haarschopf, der hin und wieder zwischen den Felsen auftauchte. Als er einsah, daß sie ihn in kurzer Zeit eingeholt haben würde, begann er wieder zu laufen. Und als sie ihm immer näher kam, rief er mit lauter Stimme indem er über einen kleinen Felsspalt sprang:

»Felsspalt, erweitere dich, und werde zu einer tiefen Kluft mit steilen Wänden!«

Kaum hatte er das gerufen, als der Spalt sich erweiterte und zu einer gewaltigen Kluft mit steilen Wänden wurde.

»He, he, wie bist du über die Kluft gekommen?«

»Bin hinübergesprungen!« rief der Mann, und kaum hatte sie es gehört, als sie hinübersprang. Als sie wieder drauf und dran war, ihn einzuholen, bestieg er gerade eine kleine Bergkuppe, und als er drüben war, rief er:

»Bergkuppe, werde ein gewaltiger Abgrund hinter mir!«

Und gleich wuchs die Bergkuppe zu einer steilen Wand, die so hoch war, daß man das Weib, das oben auf dem Gipfel stand und mit den Armen fuchtelte, kaum erkennen konnte. Sie rief zu ihm herunter:

»Wie bist du die Felswand heruntergekommen?«

»Bin heruntergerutscht!« rief der Mann, und kaum hatte er es gerufen, als sie sich niedersetzte und herunterrutschte; sie fiel von Felsabsatz zu Felsabsatz, mit solcher Geschwindigkeit, daß sie wie eine rollende Kugel aussah.

»Daß sie sich doch zu Schanden schlüge!« dachte der Mann, und als sie die Tiefe erreicht hatte, lag sie wirklich wie tot da. Einen Augenblick später aber richtete sie sich wieder auf, ihr Messer noch in der Hand, und rannte wieder hinter dem Mann her, der jetzt um sein Leben lief.

Als er einsah, daß sie ihn doch noch einholen würde, sagte er, indem er über kleine Weidenbüsche sprang:

»Weidenbüsche, wachset und werdet riesengroß!«

Und allsogleich schossen sie in die Höhe und wurden zu einem großen, undurchdringlichen Wald.

»Wie bist du durch diesen Wald gekommen?«

»Bin durch die Büsche gekrochen.«

Und das Weib begann sich durch die Büsche zu brechen. Sie zerrissen ihr Zeug und kratzten sie blutig, sie aber hielt aus, kam glücklich hindurch und begann wieder hinter dem Mann herzulaufen. Als er merkte, daß er fast nicht mehr weiterkonnte, dachte er über einen neuen Ausweg nach, und indem er über einen kleinen Elv sprang, drehte er sich um und rief:

»Elv, wachse und werde groß und reißend!«

Und gleich schäumte der Elv und wurde ein großer und reißender Strom. Er sah das Weib am anderen Ufer stehen, konnte aber nicht hören, was sie rief; weil er aber schon wußte, was sie fragte, antwortete er ihr durch Zeichen, daß er hinübergekommen sei, indem er den Elv ausgetrunken habe.

Sofort legte das Weib sich auf den Bauch und begann zu trinken, und sie trank und trank und trank und fuhr fort zu trinken, und der Elv wurde wirklich niedriger. Da aber war das Weib so aufgeschwollen, daß sie sich auf den Armen aufrichten mußte, indem sie zum Mann hinüberrief:

»Sag mir doch, wie bist du hinübergekommen?«

»Du hörst ja, ich habe ihn ausgetrunken.«

Von neuem begann sie zu trinken, und als sie eine Weile getrunken hatte, war der Elv wieder niedriger geworden; da aber war sie so mit Wasser gefüllt, und ihr Leib so aufgeschwollen, daß ihre Beine in die Luft ragten. Sie konnte nicht mehr trinken und rief zum Mann hinüber:

»Sag mir doch, wie bist du über den Elv gekommen?«

Wieder machte er ihr Zeichen zu und sagte:

»Trink nur immer zu, du hast ihn ja bald schon geleert. Trink nur, trink, trink!«

Sie schüttelte den Kopf, setzte aber noch einmal die Lippen an und trank – und da platzte sie! – Er hörte einen Knall und sah plötzlich eine Art Staubregen auf die Erde fallen, und der Regen schwoll und schwoll und wurde zu dichtem Nebel, der sich über das ganze Land legte, obgleich nirgends am Himmel eine Wolke stand.

So starb das Zauberweib, und so entstand der Nebel

Der Mann aber kehrte zu seiner Frau zurück und erzählte, was er erlebt hatte.

Lange blieb der Nebel auf der Erde liegen; als es aber wieder klares Wetter geworden war, brach der Mann auf, um zu sehen, wie es den Gnomenkindern ergangen war, und sieh! – weinend hatten sie sich an die Hauspfosten geklammert und solange geweint, bis sie schließlich keine Luft mehr bekommen konnten und in ihren eigenen Tränen erstickt waren.

Der Mann aber freute sich dessen, denn so rächte er sich an der Gnomenfamilie, die seine Kinder gefressen hatte.

Es war einmal ein junger Mann, ein guter und tüchtiger Fänger und die einzige Freude seiner Eltern. Eines Tages aber, als er in seinem Kajak aufs Meer hinausruderte, verschwand er und kam nie wieder.

Und so war es ihm ergangen:

Er war an der Küste entlang gerudert, als er plötzlich ein großes Haus sah. Er ruderte darauf zu, stieg aus seinem Kajak und ging hinein. Drinnen im Hause saß ein großer Mann, der ihn packte und auf die Pritsche setzte; im selben Augenblick wurden Kleider von oben zu ihm herabgelassen. Diese Kleider zog der große Mann ihm an, und darauf kam eine Frau herein:

»Hier hast du etwas zu essen!«

Und im selben Augenblick hob die Frau ihn hoch und trug ihn hinaus. Draußen entdeckte er, daß über dem Hausgang, durch den er hineingekommen, ein anderer Hausgang war, durch diesen trug die Frau ihn in ein anderes Haus.

Dort lebten sie von da an als Mann und Frau, und der Mann vergaß bald sein Heimweh und befand sich wohl bei den fremden Menschen.

Seine alten Eltern aber beweinten den Verlust ihres Sohnes, sie betrauerten ihn so tief, daß der Vater sich schließlich aufmachte, um ihn zu suchen. Als der Alte eines Tages längst der Küste ruderte, entdeckte er ein großes Haus. Er ruderte an Land, stieg aus seinem Kajak und ging darauf zu. Beim Hause begann er aus voller Kehle zu rufen, ob er hineinkommen dürfe.

Jedem Menschen folgt ein böser Geist auf den Fersen – in der Gestalt eines Mannes, einer Frau oder eines Kindes. Immer, wenn wir Lust verspüren etwas Unrechtes zu tun, flüstert er uns ins Ohr: »Tu es nur!« Und ohne es selbst zu wollen, gehorchen wir nur zu gern. Sie sind so böse, daß sie ganz mager sind.

»Komm nur herein!« antwortete man ihm, und gleichzeitig hörte er die Stimme seines Sohnes. Da ging er zu dem großen Mann hinein, der seinen Sohn geraubt hatte und bat ihn weinend, ob er seinen Sohn nicht sehen dürfe. Der Mann aber sagte nein, und es nützte dem Alten nichts, wie sehr er auch in ihn drang. Schließlich nahm der große Mann ein Stück Holz, in das er ein Bild geschnitzt hatte, das dem Sohn auf ein Haar glich. Dieses Bild gab er dem alten Vater, indem er sagte:

»Deinen Sohn kann ich dir nicht zurückgeben, hier aber ist sein Bild; nimm es mit, erfreue dich daran und vergiß ihn mit der Zeit.«

Der Alte reiste heim mit dem Bild, und lebte bis an sein Lebensende, ohne seinen Sohn wiederzusehen; der Sohn blieb bei den Menschen, die ihn geraubt hatten und lebte glücklich mit seiner Frau.

Die Leute aber, die ihn geraubt hatten, gehörten zu den Ingnerssuit, die einzigen, von denen wir wissen, daß sie die Gestalt der Menschen in Holz nachzubilden verstehen.

Vor langer, langer Zeit wohnten viele Menschen in einem großen Haus in Simiutaq beisammen. Einst beschlossen die Alten, einen Nachbarort zum Sängerkampf aufzusuchen, und zu Hause blieben nur die Kinder, viele Kinder, darunter ein kleiner elternloser Junge. Als es dunkel wurde, und die Kinder unter großem Geschrei spielten, bemühte der Elternlose sich, den Lärm zu dämpfen; die Kinder aber fürchteten sich nicht, während der Elternlose vor Angst zitterte, und bald ins Haus hinein, bald wieder heraus lief. Plötzlich kam er hereingestürmt und schrie, daß sich »ein großes Feuer« vom Meere her nähere; die anderen Kinder aber lachten ihn nur aus und sagten:

»Ein großes Feuer? Auf dem Meere gibt es kein Feuer.«

Da ging der Elternlose wieder hinaus und sah, daß das Feuer dem Lande schon viel nähergekommen war. Hierüber erschrak er so sehr, daß er ins Haus eilte und die anderen Kinder bat, sie möchten ihn auf das Trockengestell über der Lampe setzen. Er bat so inständig, daß sie schließlich Mitleid mit ihm bekamen und ihn auf das Trockengestell hoben; gleichzeitig aber kitzelten und neckten sie ihn, unter Spott und Gelächter. So brachte der Elternlose sich auf dem Trockengestell in Sicherheit, seinen Schlitten hatte er mit hinauf genommen. Kaum aber war er oben angelangt, als ein Feuerschein vor dem Hause alles rot färbte. Da bekamen die anderen Kinder auch Angst, liefen durcheinander und schrien:

»Was ist das für ein roter Feuerschein?«

Und schon kam »das große Feuer« durch den Hausgang, und zeigte sich am Eingangsloch, indem es einen gewaltigen Seehund, dem das Fell abgezogen war, vor sich herschob. Es übte eine furchtbare Anziehungskraft auf die Kinder aus, sie flogen widerstandslos darauf zu und starben, sobald sie es berührten. Auch dem Elternlosen zog es mächtig an, doch hielt er sich tapfer an seinem Schlitten fest und widerstand der furchtbaren Anziehungskraft des Zauberfeuers.

Der Elternlose blieb lange auf dem Trockengestell sitzen, und erst als das Feuer verschwunden war, und er die Eltern der Kinder zurückerwarten konnte, stieg er herunter und setzte sich auf die Pritsche. Spät in der Nacht kamen die Eltern zurück, und als sie ihre Kinder unbeweglich auf der Erde liegen sahen, lachten sie und sagten: »Die haben während unserer Abwesenheit gehörig getollt; seht, wie ermattet sie auf der Erde liegen und schlafen.« Als sie aber näherkamen und sahen, daß sie tot wären, gab es ein großes Jammern im Hause.

Tagta war ein Großfänger, der bei Umîvik im Angmagssalik-Fjord lebte. Er hatte gehört, daß weiter südwärts ein Land liegen sollte, das auch Umîvik hieß; das hätte er gar zu gern gesehen. Da es aber fern von seinem eigenen Wohnplatz war, hatte er keine Aussicht, es je zu erreichen.

Als Tagta eines Tages in seinem Kajak draußen auf dem Meere war, sah er einen kleinen Seehund, der sich dicht über dem Wasserspiegel hielt, ohne sich, wie es schien, vor seinem Kajak zu fürchten. Er eilte auf ihn zu und hob schon seine Harpune wurfbereit, als er sah, daß es gar kein richtiger Seehund war, sondern ein Tupilak; da aber war die Harpune schon geworfen, und er konnte sie nicht mehr zurückhalten. Als er aber die Fangblase auswerfen wollte, um den getroffenen Seehund einzuholen, war sie wie festgewachsen am Kajak; da legte er seine Ruder seitwärts aus, damit der Kajak nicht kentern konnte. Als der Seehund nun an der Fangleine zu ziehen begann, flog der Kajak übers Wasser, hielt sich aber im Gleichgewicht. Bald darauf tauchte der Seehund aus dem Wasser auf; sowie er aber merkte, daß er den Kajak nicht zum Kentern bringen konnte, schwamm er dicht an ihn heran und begann die Fangleine um den Kajak zu wickeln, wobei er wie ein Hund kläffte. Kaum hatte er angefangen zu kläffen, als dem Mann so seltsam schwindlich wurde, und ehe er es sich versah, kenterte der Kajak. Er lag kielaufwärts und der Mann ertrank.

Als er wieder zu sich kam, erwachte er dadurch, daß sein alter Großvater ihn rüttelte und sagte:

»Wach auf und schlaf nicht so lange; erhebe dich, bevor die Hunde dich fressen!«

Er sah sich um und erblickte viele Haifische um sich herum, Hunde, wie sein Großvater sie nannte. Sein Großvater war schon vor vielen Jahren gestorben und ins Meer versenkt worden; vom Meeresgrunde aus hatte er seinen ertrunkenen Enkel gesehen und kam ihm jetzt zu Hilfe. Als Tagta erwachte, gab der Großvater ihm einen Stoß, und er schoß mit dem Stab, den er zwischen die Querriemen seines Kajaks zu stecken pflegte und den er jetzt in der Hand hielt, vorwärts.

Tagta aber war ein Angerdlartgssiaq, ein Mann, der die Zaubergabe besaß, nach seinem Tode zu den Menschen zurückzukehren.

Mit Hilfe des kleinen Stabes, den er in der Hand hielt, fuhr er nun durchs Meer um die ganze Welt. Plötzlich spürte er Kälte an seinem Kopf und es zog von allen Seiten; er sah sich um und entdeckte, daß er über dem Wasser und just bei dem Wohnplatz Umîvik war, den er immer so gern hatte besuchen wollen. Er flog unsichtbar über ein Haus hinweg und erblickte eine Frau, die an einem Darmfellpelz nähte.

»Wenn sie sich auf Zauberei versteht, wird sie mich entdecken, bevor ich einen Laut von mir gegeben habe,« dachte er.

Und richtig: Sie blickte aus dem Fenster, und obgleich er für gewöhnliche Menschen unsichtbar war, rief sie:

»Da kommt Tagta, den ich immer schon so gern kennen lernen wollte.«

Darauf fuhr Tagta von rückwärts in den Hausgang hinein, die Bewohner aber kamen ihm entgegen und führten ihn ins Haus. Sie hielten ihn fest, denn man muß darauf achten, daß Tote, die ins Leben zurückkehren, nicht wieder entschlüpfen. Kaum war er im Hause, als man ihm den Stab wegnahm und in eine Lampe steckte; denn wenn man den Stab, mit dem ein »Wiederkehrender« um die Welt gefahren ist, nicht nimmt, kann kein Lebender ihn zurückhalten, er wird wieder aus dem Hause gleiten und sterben und kehrt nie zurück.

Kaum war der Stab in die Lampe gelegt, als Tagta umfiel und das Bewußtsein verlor. Drei Tage ließ man ihn in Kleidern liegen, und erst am vierten zog man ihn aus, und er war wieder Mensch und lebte weiter, froh, daß er nun endlich nach dem lieben Umîvik gekommen war, nach dem er sich so gesehnt hatte.

Tagta überwinterte nun in dem südlichen Umîvik, und als der Sommer kam, machte er sich einen Kajak, um zu seinem alten Land, dem nördlichen Umîvik zurückzukehren. Als er sich seinem alten Wohnort näherte, war großes Erstaunen; denn alle fanden, daß der Mann, der angerudert kam, Tagta gliche.

»Wer bist du?« rief man ihm entgegen.

»Ich bin Tagta!«

Als man das hörte, lief man zu seiner Frau und sagte:

»Tagta kommt, Tagta kommt!«

Da er aber schon lange gestorben war, erschrak sie so, daß sie in Ohnmacht fiel, und man mußte sie lange an den Haaren ziehen, bevor sie wieder zum Bewußtsein kam.

So kehrte Tagta zu seinem Wohnplatz zurück, nachdem er von einem Tupilak ertränkt worden war. Als der Tupilak aber sah, daß er keine Macht über ihn hatte, ließ er ihn in Frieden, und Tagta lebte viele Jahre glücklich bis an das Ende seiner Tage.

Es lebte einmal ein Großfänger mit Namen Navagiaq. Er war nicht nur ein tüchtiger Seehundsjäger, sondern auch ein guter Mensch, der denen Fleisch gab, die nichts hatten; und darum war er von allen geliebt und geachtet.

Eines Tages aber wurde er krank und starb nach wenigen Tagen. Da geschah das Seltsame, daß er sogar nach seinem Tode bei vollem Bewußtsein blieb und alles sah und hörte, was um ihn herum vorging, und als er zum Lande der Toten kam, dachte er:

»Ach, wie gern hätte ich noch eine Weile gelebt! Ich fand das Leben so schön und bin nun im Lande der Toten; wenn ich doch wieder lebendig werden könnte!«