|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Geht Ihr, wenn Ihr Lust habt,« sagte Steinbach. »Ich aber bleibe.«

»Seid Ihr bei Sinnen!«

»Ja.«

»Nein, verrückt seid Ihr!«

»Ich weiß, was ich thue.«

»Nun gut, so bleibe ich auch. Ich habe noch niemals einen Kameraden im Stich gelassen.«

Dabei warf er einen Blick auf den am Boden liegenden Feind, ob dieser etwa bereits im Stande sei, an Rache zu denken. Glücklicher Weise aber war der Rothe noch ohnmächtig.

Steinbach bückte sich nieder und hob das weißgegerbte Fell auf, welches vorher als Friedenszeichen gegolten hatte. Es leicht schwingend, schritt er muthig und ohne das geringste Zeichen von Furcht den Maricopa's entgegen.

Diese stutzten. Die Vordersten blieben ganz erstaunt halten und zwangen so die ihnen Folgenden, auch stehen zu bleiben. Sie konnten Steinbachs Verhalten ganz unmöglich begreifen.

War dies Wahnsinn, Todesmuth? Oder hatten sie sich geirrt? War das, was man an dem Häuptling gethan hatte, gar nichts Feindseliges gewesen? Hatte es nur so geschienen, und kam jetzt das Bleichgesicht, um es ihnen zu erklären?

Sam blieb stehen und hielt die Büchse, welche er »Auguste« nannte, bereit, um Steinbach zu beschützen und den Ersten, welcher die Waffe gegen diesen erheben sollte, sofort niederzuschießen.

Auch die Besatzung des Missionshauses konnte sich Steinbachs Vorhaben nicht erklären. Das, was er that, war mehr als Verwegenheit. Hatte der Häuptling des Apachen mit seiner gelungenen Entführung des Feindes verwegen gehandelt, so war Das, was der Fürst der Bleichgesichter jetzt unternahm, gradezu tollkühn zu nennen. Ein Glück war es für ihn, daß die Leute in und auf dem Gebäude den Ort, an welchem sich jetzt die Maricopa's befanden, noch mit ihren Kugeln erreichen konnten.

Steinbach fühlte seinerseits nicht die geringste Sorge. Er wußte, was er wollte; das hatte er ja gesagt. Zudem kannte er die Wilden genugsam, und das Vertrauen, welches er zu sich selbst hatte, pflegte in allen Lagen sein bester Wegweiser zu sein. Er schritt also stolz und aufrecht auf die Feinde zu, blieb hart vor ihnen stehen und fragte:

»Wohin wollen meine rothen Brüder so eilig gehen?«

Diese Frage verblüffte sie noch mehr, so daß die Antwort vollständig ausblieb.

»Der »eiserne Mund« hat meine rothen Brüder hierher geführt. Befindet sich außer ihm vielleicht noch ein Häuptling bei ihnen?«

»Nein,« antwortete ein alter Krieger, indem er ein Wenig hervortrat.

»Mit wem kann ich da jetzt sprechen, da der »eiserne Mund« abwesend ist?«

»Mit dem »scharfen Beil«. Er ist der Aelteste unter den gegenwärtigen Kriegern der Maricopa's.«

»Wo ist er?«

»Ich selbst bin es.«

»So höre meine Rede, und antworte mir!«

»Ich werde Deine Worte hören; ob ich Dir aber antworte, das weiß ich noch nicht. Mein Haupt ist grau, und meine Thaten sind unzählig. Du aber bist jung und hast noch nicht viel gethan. Das Alter soll nur mit dem Alter sprechen.«

»Woher weißt Du, daß ich noch nichts gethan habe? Man nennt mich den Fürsten der Bleichgesichter. Ist Dir dieser Name nicht bekannt?«

»Uff! Uff! Uff!« riefen die Wilden.

Der Alte aber betrachtete Steinbach mit ungläubigem Blicke und sagte:

»Ich kenne den Namen, aber nicht den Helden, dem er gehört. Auch ein Anderer kann sagen, daß er so heiße. Die Zungen der Bleichgesichter lügen.«

»Die meinige nicht. Laß fünf oder sechs Deiner Krieger hervortreten. Sie alle zugleich sollen mit mir kämpfen. Sie mögen ihre Schlachtbeile nehmen oder ihre Messer, ganz wie es ihnen gefällt. Ich aber wehre mich nur mit der nackten Hand. Dennoch werde ich sie alle erschlagen, ohne daß sie mich verletzen.«

»Uff!« rief der Alte.

»Uff, uff, uff!« ertönte es im Kreise.

Und Mehrere legten ihre Schießgewehre weg, bereit, sich der Probe zu unterwerfen und die vermeintliche Prahlerei zu bestrafen. Steinbach sah dies und warnte:

»Sie mögen sich aber vorher wohl überlegen, was sie thun. Es geht auf Leben und Tod.«

»Sie werden siegen; Du aber wirst sterben!« sagte der Sprecher.

»Du irrst. Ich war in Eurem Lager und habe die Söhne des Häuptlings mitgenommen. Kann dies ein gewöhnlicher Krieger?«

»Nein.«

Der Indianer erkennt die Vorzüge selbst seines Todfeindes an; daher diese ehrliche Antwort.

»Ich habe mit meinem Beile dort jenen Vogel getroffen. Habt Ihr es gesehen?«

»Ja.«

»Vermag das ein gewöhnlicher Mann?«

»Nein.«

»Und ich habe jene vier Krieger erschossen, welche drüben auf der Insel liegen – –«

»Du wirst ihren Tod mit dem Deinigen bezahlen!« fiel ihm das »scharfe Beil« in die Rede.

»Ich bin bereit, Euch Rechenschaft zu geben. Aber sage mir, ob Einer von Euch vier solche Schüsse gethan hätte!«

»Nein. Du hast unsere Krieger getödtet, aber ich muß die Wahrheit bekennen; Du bist ein großer Schütze, und Dein Gewehr ist eine große Medizin.«

Der Indianer nennt nämlich Alles Medizin, was ihm geheimnißvoll und unbegreiflich ist.

»Du giebst also zu, daß ich kein gewöhnlicher Jäger bin?« fuhr Steinbach fort.

»Jawohl.«

»Warum aber glaubst Du nicht, daß ich der Fürst der Bleichgesichter bin?«

»Weil Du kein Zeichen Deines Ranges an Dir trägst.«

»Ich verachte solche Zeichen. Ich bedarf ihrer nicht. Meine Thaten sind meine Zeichen.«

»Nun wohl! Ich werde sogleich sehen, ob Du wirklich der Häuptling der Bleichgesichter bist. Du wolltest fünf oder sechs der Unserigen mit der nackten Hand besiegen. Das kann nur der Fürst der weißen Jäger.«

»Der bin ich, und ich kann es.«

»Er hat den Tod und den Blitz in der Faust.«

»Das ist meine Faust.«

»Wo er hinschlägt, da sitzt eine Kugel, grad so, als ob er mit einem Feuergewehre geschossen hätte.«

»Du bist ganz genau berichtet.«

»Kein Zweiter hat den Blitz des Schießgewehres in der Faust. Hast Du ihn, so bist Du der Fürst der Bleichgesichter. Das soll die Probe sein.«

»Ich habe ihn.«

»In welcher Hand?«

»In welcher Du willst. In der rechten oder in der Linken. Ganz nach Deinem Wohlgefallen.«

»Zeige mir Deine Hände!«

Steinbach streckte sie ihm entgegen. Das »scharfe Beil« betrachtete sie genau und schüttelte den Kopf.

»Uff!« rief er. »Diese Hände sind grad so und nicht anders wie die Hände eines Mannes. Willst Du sie auch meinen Kriegern zeigen?«

»Sie mögen herbeitreten, sie zu besehen.«

Die Indianer kamen Einer nach dem Andern, sich die beiden Hände Steinbachs genau zu betrachten.

»Uff!« rief der Erste, und »uff!« riefen nach ihm alle Andern, da sie nicht begreifen konnten, daß ein Mann mit so naturgemäßen Händen den Blitz des Feuergewehres in denselben haben solle.

Während dieser eigenthümlichen und beinahe spaßhaften Local- und Ocularinspection trat auch Sam herbei. Er hielt die Sache für eine Posse, welche Steinbach nur Schaden bringen könne, wenn entdeckt werde, daß er nur Unsinn treibe. Darum sagte er zu ihm, aber deutsch, daß die Rothen ihn nicht verstehen konnten:

»Master, macht keinen Hokuspokus! Er könnte Euch übel ausfallen!«

»Es ist keiner.«

»Eure Hände werden doch nicht anders sein, als diejenigen anderer Menschenkinder.«

»Vielleicht doch.«

»Sind sie denn geladen?«

»Ja.«

»Etwa gar mit Kugeln?«

»Natürlich! Ihr habt es ja von den Rothen gehört.«

»Unsinn und tausendmal Unsinn!«

»Pah! Ihr habt Euch gestern so viel in mir geziert, und so gebt es Euch auch jetzt wieder.«

»Na, daß Hände geladen sind und losgehen werden, das kann man doch nur in einem Irrenhause sagen. Aber glauben werden es selbst die Insassen eines solchen Hauses nicht. Darauf könnt Ihr Euch verlassen.«

»Wartet es ab!«

»Ich warne Euch noch einmal. Ihr lacht zwar so ganz zuversichtlich dazu; aber Ihr werdet diese Leute kopfscheu machen, und dann wird es unmöglich sein, sie wieder in die gehörige Ordnung zu bringen.«

»Habt nur einige Augenblicke Geduld, Master Sam. Ihr seht, daß jetzt der Letzte meine Hand betrachtet hat. Nun kann es losgehen.«

Die Rothen sahen einander ungläubig an. Das »scharfe Beil« theilte ihren Zweifel. Er sagte:

»Der rothe Mann wettet niemals mit einem Bleichgesichte, weil er weiß, daß er von dem Weißen betrogen wird; aber mit Dir möchte ich doch wetten, daß Du nicht das Feuer und die Kugel in Deinen Händen hast.«

»Du würdest die Wette verlieren.«

»Beweise es!«

»Ich bin bereit dazu. In welcher Hand soll ich den Blitz haben? Bestimme Du es!«

»In der Rechten.«

»Und welchen von Euch soll meine Rechte treffen?«

Diese Frage war nicht erwartet worden. Die Rothen machten sehr verlegene Gesichter.

»Ach so!« lachte Sam. »Hier steckt des Pudels Kern. Wenn Ihr wirklich den Blitz in den Fingern habt, muß Derjenige sterben, welchen Ihr trefft. Also wird sich Keiner zu der Probe hergeben, und Ihr behaltet natürlich Recht. Sehr pfiffig ausgesonnen!«

»Und Ihr täuscht Euch abermals. Ich täusche diese Leute ganz gewiß nicht.«

»Dann bin ich von Blech, oder ich habe einen Hopfenklos zwischen den Schultern anstatt des Kopfes.«

Die Rothen sprachen leise mit einander. Dann erkundigte sich das »scharfe Beil«:

»Muß denn Deine Hand einen Menschen berühren?«

»Nein.«

»Es kann auch ein Thier sein?«

»Ja.«

»Oder ein anderer Gegenstand?«

»Auch das.«

»Warum sollen wir da Einen von uns tödten lassen!«

»Ah, Ihr fürchtet Euch bereits! Ihr gebt schon im Stillen zu, daß ich der Fürst der Bleichgesichter bin!«

»Wir zweifeln, daß Du es bist; dennoch aber kannst Du es sein. Sieh hier diesen Schild. Er ist aus vierfachem, geräuchertem Büffelleder gemacht und hat noch kein Loch. Es sind viele Pfeile mit ihm abgewehrt worden, und noch keiner derselben hat ihn durchdrungen. Willst Du uns den Beweis an diesem Schilde liefern?«

»Gern. Ich bitte Dich, ihn zu halten!«

»O nein, nein!« wehrte der Maricopa ängstlich ab. »Wenn Du wirklich der Fürst der Bleichgesichter bist, so wäre ich verloren. Erlaube, daß wir ihn hier an diesen Baum aufhängen!«

»Meinetwegen.«

Der Alte schlug mit seinem Kriegsbeile einen Ast des Baumes los und hing den Schild an den Stumpf.

»So!« sagte er. »Jetzt kannst Du es thun.«

Steinbach wollte zum Baume treten; der dicke Sam aber ergriff ihn beim Arme und sagte bittend:

»Hört, wenn Ihr Etwas auf meine Bitte gebt, so thut mir den Gefallen und treibt es nicht zu weit!«

»Nur so weit, wie es geht!«

»Bedenkt, daß sich selbst ein Wilder nicht gern foppen läßt, zumal hier, wo es wohl auf Tod und Leben geht.«

»Ich weiß ganz genau, was ich thue.«

»Nun meinetwegen!« sagte Sam unwillig. »So mögt Ihr Feuer in den Händen haben oder Schnaps im Kopfe, mir ist es egal. Aber wenn sie nachher über Euch herfallen, dann werde ich es sein müssen, der Euch herauszuhauen hat.«

»Das werde ich schon selbst besorgen, lieber Sam. Paßt einmal auf, was jetzt geschieht!«

Er trat zu dem Baume hin. Niemand hatte es beachtet, daß er vorher die rechte Hand einen Augenblick lang in den Gürtel gesteckt hatte. Er stellte sich zur Seite, so daß er einen bequemeren Hieb hatte, holte aus und schlug auf die Mitte des Schildes – ein Blitz und ein Krach, als ob Jemand mit einem Gewehre geschossen habe – er trat zurück und sagte:

»Seht her!«

Das »scharfe Beil« trat näher und betrachtete den Schild. Er nahm ihn vom Baume weg und betrachtete sodann die Stelle des Stammes, über welcher der Schild gehangen hatte.

»Uff, uff!« rief er verwundert.

Die Maricopa's kamen herbei, um ganz Dasselbe wie er zu thun. Auch sie stießen laute Rufe der Verwunderung aus. Da ging Sam auch hin. Er griff nach dem Schilde.

»Verdammt!« rief er. »Ein Kugelloch!«

»Und seht den Baum an!« lachte Steinbach.

Sam that es.

»Wollt Ihr mir einen Storch braten, Sir?« meinte er. »Hier sitzt die Kugel im Holze. Sie ist durch den Schild gedrungen und im Baume stecken geblieben.«

»Na, also!«

»Woher ist sie gekommen?«

»Vom Himmel hoch, wie es im alten Gesangbuchsliede heißt, mein bester Sam Barth.«

»Macht keinen Unsinn! Das kann doch nur von einem Schießgewehre sein!«

»Pah! Seht hier meine Hand!«

Sie war wie vorher, nackt und unbewaffnet.

»Etwas müßt Ihr doch in den Fingern gehabt haben!«

»Ja, ich will es gestehen.«

»Aber was? Eine Pistole oder ein Revolver war es nicht. Beides hätte man gesehen.«

»Natürlich.«

»Was war es denn?«

»Später. Jetzt muß ich mit diesen Leuten reden.«

Das »scharfe Beil« war nämlich herbeigekommen und hatte seine rechte Hand ergriffen. Er betrachtete sie auf das Aufmerksamste, drehte sie nach beiden Seiten, befühlte sie und sagte endlich:

»Ja, Du hast es bewiesen; Du bist der Fürst der Bleichgesichter. Ich glaube es.«

»Glauben es auch Deine Gefährten?«

»Ja, alle.«

»So hoffe ich, daß Ihr den Worten, welche ich Euch zu sagen habe, Eure Aufmerksamkeit schenken werdet.«

»Sprich! Wir werden Dich hören.«

»Warum seid Ihr nach dem Silbersee gekommen?«

»Frage den »eisernen Mund«. Er wird es Dir sagen.«

»Er ist nicht hier, und Du bist der Sprecher.«

»Gehe hinein in das Haus, und rede mit ihm. Ich darf nicht von Dem sprechen, was Du wissen willst.«

»Nun, Du brauchst es mir nicht zu sagen. Ich weiß es bereits. Als ich bei Euch gestern in dem großblätterigen Walde war, stand ich auf dem Baume, unter welchem der »eiserne Mund« wohnte und hörte ihn mit dem »hölzernen Manne« sprechen. So erfuhr ich Alles, was Du mir nicht sagen darfst. Ich nahm die beiden Söhne des Häuptlings und eilte hierher zurück. Hättet Ihr uns einen Boten gesandt, um uns den Angriff ehrlich zu verkündigen, so wäre Keiner der Eurigen gefallen, und wir säßen jetzt beisammen, um die Pfeife des Friedens zu rauchen. Ihr habt es anders gewollt. Ihr wolltet das weiße Mädchen opfern – –«

»Uff! Wer sagt das?«

»Ich weiß es. Es ist Euch nicht gelungen. Die Arme befindet sich jetzt in unserer Mitte. Sie ist gerettet. Ihr wolltet die Schätze des Silbersees haben für den »silbernen Mann«, aber – –«

»Man hat Dich getäuscht!«

»Der Häuptling selbst sagte es. Habt Ihr sie erhalten? Nein! Ihr wolltet die Gräber der hier ruhenden Häuptlinge der Apachen und Comanchen entweihen. Ihr habt noch kein einziges berührt, und Ihr werdet auch kein einziges entheiligen.«

»Wir werden es dennoch thun!«

»Ihr werdet es unterlassen. Es ist Euch von Allem, was Ihr thun wolltet, gar nichts gelungen. Im Gegentheil befindet sich Euer Häuptling mit seinen zwei Söhnen in unserer Gewalt.«

»Wir werden sie befreien.«

»Wie wollt Ihr das anfangen?«

»Wir stürmen das Haus!«

»Ihr wolltet in der Nacht stürmen. Ist Euch das gelungen? Nein. Blicke in die Fenster, und schaue empor zum Dache! Siehst Du nicht so viele Gewehrläufe auf Euch gerichtet, wie Ihr Krieger seid? Wir haben Euch bisher geschont. Wenn wir ein Zeichen geben, so kommen die Apachen von allen Richtungen herbei; Ihr könnt nicht aus dem Thale hinaus und müßt Alle Eure Scalpe geben. Hast Du einige Male von mir sprechen gehört?«

»Sehr oft.«

»Hat man gesagt, daß ich ein Feind der rothen Männer bin?«

»Nein. Du bist ihr Freund. Du liebst sie, wie Du die Weißen liebst. Du bist keines Menschen Feind.«

»Man hat die Wahrheit gesagt. Ich bin Euer Freund. Euer großer Geist ist auch mein großer Geist. Er ist Euer Vater und unser Vater. Er ist der Herr und König aller Menschen. Darum sind wir Alle Brüder, und es thut mir Leid, wenn ich einem Bruder Schmerz bereiten soll. Ich möchte Frieden mit Euch schließen. Ihr seid in unserer Hand, dennoch möchte ich es so weit bringen, daß Ihr nach Eurem Jagdgebiete zurückkehren könnt, ohne noch mehrere Eurer Brüder zu verlieren. Der »silberne Mann« hat es bös mit Euch gemeint; ich aber meine es gut mit Euch. Er war begierig auf die Schätze, welche hier aufbewahrt sein sollen; er aber ist zu feig, und darum hat er Euch verleitet, sie für ihn zu holen. Es bereitet ihm keinen Schmerz, daß dabei Eure tapfern und edlen Männer erschossen werden. Ich aber beklage das vergossene Blut meiner rothen Brüder. Jetzt sage mir, was ist besser? Daß Ihr auf ihn hört oder auf mich?«

Der Alte senkte das Auge lange zu Boden. Als er es wieder erhob, glühte es unheimlich in demselben auf.

»Deine Worte sind gut, und ich glaube an sie,« sagte er. »Ich habe noch nie gehört, daß der Fürst der Bleichgesichter eine Lüge sagt. Versicherst Du uns, daß Du die Unserigen, welche gefallen sind, bedauerst, so ist es auch wahr. Die Apachen und Comanchen sind unsere Feinde; darum wollten wir die Gräber ihrer Häuptlinge beschimpfen. Diese Schande wäre die größte Strafe für sie gewesen.«

»Ihr habt Euren Vorsatz aber nicht ausführen können. Sie sind wachsamer gewesen als Ihr.«

»Es wäre uns gelungen, wenn Du nicht gewesen wärst.«

»Ja, ich habe sie gewarnt. Nun will ich auch Euch warnen, damit Ihr nicht ausgerottet werdet. Du bist ein großer Krieger. Die Zahl der Scalpe, welche Du erbeutet hast, ist eine bedeutende. Darum wirst Du meine Frage begreifen. Wer ist muthiger von Beiden: Wer heimlich über die Gräber der Todten, welche sich nicht vertheidigen können, herfällt, oder wer seinen Feind offen und ehrlich bekämpft, Angesicht gegen Angesicht?«

Wieder blickte der Alte zu Boden. Als er den Blick erhob, richtete er ihn vorwurfsvoll auf Steinbach und sagte:

»Du bist unser Freund, wie Du sagst; aber Deine Worte klingen wie diejenigen eines Feindes, welcher uns kränken und beleidigen will.«

»Ich will Euch nicht beleidigen. Ich will Euch nur erklären, warum die Krieger der Apachen neben dem Zorne auch noch etwas Anderes für Euch fühlen. Dennoch aber will ich mit ihnen sprechen. Vielleicht sind sie bereit, die Pfeife des Friedens mit Euch zu rauchen.«

»Sie sind nicht bereit und wir auch nicht.«

»Warum nicht.«

»Warum nehmen sie unsern Anführer gefangen?«

»Weil er als ihr Feind handelte. Ich wollte Frieden mit ihm schließen; er aber beabsichtigte, meine junge, weiße Schwester zu tödten, obgleich er uns das weiße Fell des Friedens gezeigt hatte.«

»Was werden sie mit ihm thun?«

»Sie haben das Recht, ihn an den Marterpfahl zu binden.«

»Er wird sterben wie ein Mann.«

»Es ist besser, als Mann zu leben als wie ein Mann zu sterben. Ich werde mit dem Häuptlinge der Apachen sprechen und ihn bitten, den »eisernen Mund« und dessen Söhne frei zu geben.«

»Das wird er nicht thun. Kein rother Häuptling wird sich einer solchen Unklugheit schuldig machen.«

»Ich halte es für keine Unklugheit, sondern vielmehr für eine Klugheit. Wer an einem Feinde edel handelt, der darf von ihm auch wieder Edelmuth erwarten.«

Das »scharfe Beil« schüttelte langsam den Kopf.

»Mein weißer Bruder spricht Worte, welche so gut und fromm sind, als ob sie aus dem Munde des großen Geistes kämen. Warum sind nicht alle weißen Männer so. Die rothen Männer lebten in Frieden und Eintracht, da kamen die Bleichgesichter und brachten die Blattern und das Feuerwasser, den Haß, die Feindschaft und das Verderben.«

»Es giebt gute und böse Männer bei Euch und bei uns. Heut spricht ein guter zu Euch, und ich hoffe, daß Ihr seine Stimme hören werdet. Ich wünsche den Frieden und die Versöhnung zwischen Euch und den Apachen.«

»Du wünschest das Unmögliche.«

»Warum solltet Ihr nicht Freunde werden können?«

»Weil sie nicht thun werden, was Du von ihnen forderst, und weil auch wir nicht thun dürfen, was Du von uns verlangst.«

»Bisher habe ich noch nichts von Euch verlangt.«

»Nein; aber wir kennen im Voraus die Worte, welche Du sagen wirst. Selbst wenn sie uns den Frieden anbieten, dürfen wir ihn nicht annehmen.«

»Warum solltet Ihr das nicht dürfen?«

»Weil sie viele unserer Krieger getödtet haben.«

»Nicht sie tragen die Schuld daran, sondern Ihr tragt dieselbe selbst. Ihr seid als Feinde gekommen, und sie mußten sich vertheidigen.«

»Du selbst hast Viere von uns erschossen!«

»Der »eiserne Mund« forderte mich auf, zu schießen. Er warf mir diesen Hohn in das Gesicht. Er glaubte nicht, daß meine Kugel so weit reichen würde. Ihr seht also, daß die Schuld nur auf Eurer Seite ist.«

»Das kann nichts ändern. Du scheinst die Gesetze der rothen Männer nicht genau zu kennen.«

»Ich kenne sie. Blut erfordert wieder Blut oder wenigstens den Blutpreis, mag Schuld an der Tödtung sein, wer da wolle.«

»So ist es. Du siehst also, daß wir Blut fordern müssen, und das werden die Apachen uns verweigern.«

»Vielleicht gewähren sie es Euch.«

»Das ist unmöglich!«

»Vergiß nicht, daß ich der Fürst der Bleichgesichter bin, der bereits Vieles möglich gemacht hat, was vorher unmöglich zu sein schien! Welche Absicht hattet Ihr, als Ihr vorhin auf mich und meinen Gefährten hier eingestürmt kamt?«

»Wir wollten Euch tödten, Euch und den jungen Apachen, welcher nun zurückgewichen ist.«

»Er hätte sich vertheidigt wie ein Mann. Er ist der »flinke Hirsch«, der Bruderssohn der »starken Hand«. Es ist gut, daß Ihr Euren Vorsatz nicht ausgeführt habt; denn aus den Fenstern und von dem Dache des Hauses wären so viele Kugeln gekommen, daß ein großes, monatelanges Klagen in Euren Dörfern entstanden wäre. Laßt Euch ruhig nieder. Ich und mein Gefährte, wir werden in das Haus gehen und für Euch sprechen.«

»Ihr redet diese Worte, um zu entkommen. Ihr habt den »eisernen Mund« gefangen genommen und befindet Euch nun an seiner Stelle in unserer Gewalt.«

»Ich bin zu Euch mit dem weißen Felle gekommen!«

»Er auch zu Euch.«

»Er hat das Friedenszeichen nicht geachtet; er hat den Frieden gebrochen.«

»Und Du hast vier Krieger von uns dafür getödtet. Auch Du hast den Frieden gebrochen und befindest Dich jetzt in unserer Gewalt. Wir geben Dich nur gegen den Häuptling und dessen Söhne frei.«

»Du meinst wirklich, der Fürst der Bleichgesichter sei Dein Gefangener?«

»Ja.«

»Und dieser weiße Mann hier auch?«

»Auch er.«

»Er ist ein berühmter Jäger. Hast Du einmal von den Thaten des »dicken Bauches« gehört?«

»Ich habe von ihm gehört. Er kennt alle Wege des Westens und ist ein listiger und verwegener Mann.«

»Nun, mein weißer Gefährte ist der »dicke Bauch«. Seht ihn Euch an!«

»Uff, uff, uff!« erklang es aus Aller Munde.

»Verdammt!« lachte Sam. »Das habt Ihr sehr gut gemacht, Master Steinbach. Das ist eine Vorstellung wie auf dem Theater. Jetzt bin ich neugierig, ob sie uns gefangen nehmen werden.«

»Fällt mir nicht ein, mich festhalten zu lassen!«

»Wollen wir uns gegen sie wehren?«

»Nein. Das würde ein wahres Massacre werden. Sie schießen; wir schießen, die vom Gebäude her schießen. Wir würden vollständig durchlöchert werden.«

»Hm! Ja! Sie reden leise mit einander. Sie berathen. Der alte, brave Kerl, der sich das »scharfe Beil« nennt, scheint Euch doch nicht gern feindlich behandeln zu wollen.«

»Ich hoffe es.«

»Wenn sie uns aber doch festhalten wollen.«

»So gehen wir dennoch.«

»Dann kommt es zum Kampfe.«

»Sicherlich nicht.«

»Meint Ihr etwa, daß wir hier rechts hinter die Bäume springen und uns da weiter fortpürschen? Da holen sie uns sofort ein.«

»Das meine ich nicht. Ich habe so meine kleinen Mittel und Kunstgriffe. Eine Kleinigkeit kann Einen aus der größten Gefahr erretten. Diesen Sachen habe ich wohl zum Meisten mir meinen Titel als Fürst der Bleichgesichter zu verdanken.«

»Hm! Ich möchte doch die Kleinigkeit wissen, welche im Stande wäre, uns aus dieser Patsche zu helfen.«

»Von Bomben habt Ihr gehört?«

»Und von Granaten auch?«

»Auch. Ich fluche sogar zuweilen alle möglichen Bomben und Granaten.«

»Habt Ihr auch von der Mephistopholesgranate gehört?«

»Niemals. Was für ein Ding ist das?«

»Sie gehört zur Gattung der Handgranaten. Wenn man sie wirft, so zerplatzt sie und entwickelt einen entsetzlichen Qualm, welcher genau so riecht, wie der Teufel riechen soll, wenn er vor einer Seele Reißaus nehmen muß.«

»Verdammt! Das ist interessant! So ein Ding sollten wir hier haben!«

»Habe es!«

»Wirklich?«

»Ja. Im Ranzen, welchen ich auf dem Rücken zu tragen pflege, befinden sich mehrere solcher Raritäten. Ich steckte vorhin eine solche Granate ein.«

»Ist der Qualm dick?«

»So dick, daß sie nicht hindurchsehen können.«

»Prächtig! Bin neugierig, was sie dazu sagen werden!«

Diese Mitteilung in deutscher Sprache hatte vor sich gehen können, weil auch die Maricopa's sich unter einander besprochen hatten. Dabei aber waren ihre Blicke fest auf Steinbach und Sam gerichtet gewesen, damit es diesen ja nicht gelingen möge, sich durch eine schnelle, unerwartete Flucht zu retten. Jetzt war ihre Berathung zu Ende, und das »scharfe Beil« wendete sich wieder an Steinbach:

»Der »dicke Bauch« ist auch kein Feind der rothen Männer, aber wir müssen ihn dennoch mit gefangen nehmen, weil er sich bei unseren Feinden befindet.«

»Ihr thut Unrecht. Ich habe Euch den Frieden bringen wollen, und Ihr nehmt uns gefangen!«

»Dadurch werden wir den Frieden erlangen.«

»Nein!«

»Ja. Um Euch Beide frei zu sehen, werden die Apachen auf alle unsere Bedingungen eingehen. Aber wir werden Euch nicht behandeln wie Feinde. Wir werden Euch Wasser und Fleisch geben, so viel Ihr braucht, und Euch bis zu unserm Aufbruche nur an einen Baum binden.«

Da lachte Sam laut auf.

»Du lachst?« fragte der Alte.

»Ja, ich lache. Hast Du einmal gehört, daß der »dicke Bauch« der Gefangene der rothen Männer gewesen ist?«

»Nein, aber Du wirst es jetzt sein.«

»Und glaubst Du wirklich, daß sich auch der Fürst der Bleichgesichter an einen Baum binden lassen wird?«

»Er wird es. Ihr seid Beide kluge Männer und werdet einsehen, daß Gegenwehr Euch verderben würde.«

»Seht Ihr nicht die Gewehre da oben?«

»Man kann nicht auf uns schießen, da man ja auch Euch treffen würde. Hier ist mein Riemen. Der Fürst der Bleichgesichter mag mir seine Hände gutwillig geben, daß ich sie binde!«

Er trat auf Steinbach zu. Dieser streckte ihm die Hände entgegen und sagte:

»Hier sind sie. Binde sie. Aber nimm Dich in Acht, daß der Blitz nicht losgeht, den ich in den Händen habe!«

Daran hatte der alte Rothe nicht gedacht. Er trat zurück und machte ein sehr betroffenes Gesicht.

»Geht er denn los?« fragte er.

»Ja.«

»Aber er ist doch vorhin nicht losgegangen, als ich sie berührte und untersuchte!«

»Da hielt ich ihn zurück, weil ich glaubte, daß Du mein Freund seist. Jetzt aber ist das anders. Also hier sind meine Hände. Binde sie!«

Das »scharfe Beil« trat noch um einen weitern Schritt zurück und blickte höchst rathlos um sich.

»Uff!« sagte er. »Wer will ihn binden?«

Keiner seiner Leute antwortete. Da aber zuckte es über sein scharfes, wetterhartes Gesicht. Es war ihm ein guter Gedanke gekommen. Er hielt nämlich Sam den Riemen hin und sagte:

»Der »dicke Bauch« mag ihn binden. Er ist sein Freund, da wird der Blitz nicht losgehen.«

Sams Gesicht glänzte vor Vergnügen über diesen wahrhaft genialen Einfall des Indianers. Er ergriff auch wirklich den Riemen, trat zu Steinbach und sagte:

»Gut, ich werde ihn binden. Aber obgleich ich sein Freund bin, kann der Blitz doch losgehen, denn er ist zornig auf Euch, weil Ihr ihn gefangen nehmen wollt. Nehmt Euch also in Acht, daß die Kugel nicht Euch trifft.«

Das wirkte augenblicklich. Sie wichen um mehrere Schritte weiter zurück. Sam that, als ob er Steinbach binden wolle. Dieser hatte einen kleinen, kugelrunden Gegenstand aus der Tasche gezogen und meinte zu dem Dicken:

»Das ist die Granate. Gut, daß die Rothen Etwas gewichen sind. Da bekommen wir den Gestank nicht auch mit. Paßt einmal auf! Aber sobald ich werfe, lauft Ihr so schnell, wie Ihr könnt, nach dem Hause zu.«

»Ihr denkt, sie schießen, wenn wir fliehen?«

»O nein; daran ist nicht zu denken. Es ist nur des Gestankes wegen.«

»Ist Der denn gar so groß?«

»Werdet sehen!«

»Mach schnell!« gebot der Indianer, dem die Sache zu lange dauerte.

»Ja, ja! Aber ich glaube doch, der Blitz geht los. Reiß aus, Alter!«

Der Indianer that wirklich einen schnellen Sprung nach rückwärts, denn er sah, daß Steinbach mit der rechten Hand zum Wurfe ausholte. Die Granate flog auf den Boden und zerplatzte – ein Krach, ein buntes Zischen und Prasseln – ein Augenblick tiefer Stille, dann aber ein Heulen und Brüllen, als ob hundert böse Geister losgelassen worden seien.

Steinbach und Sam sprangen dem Hause zu. Sie hatten es noch nicht erreicht, so hörten sie ein lautes vielstimmiges Gelächter vom Dache und aus den Fenstern schellen.

»Halt, Sam! Umblicken!« gebot Steinbach.

Beide hielten im Laufe inne und sahen zurück. Da bot sich ihnen ein Anblick, welcher allerdings ganz und gar nicht zum Weinen war.

Die Granate hatte bei ihrem Zerplatzen einen gradezu undurchdringlichen Qualm entwickelt, so daß die Maricopa's die beiden Flüchtigen gar nicht sehen konnten. Jetzt jedoch hatte ein Windstoß diesen Dampf gelichtet und zur Seite gefegt. Nun sah man die Wirkung, welche die Granate hervorgebracht hatte.

Die meisten Indianer liefen, was sie laufen konnten, davon, sich mit den Händen die Nasen zuhaltend. Viele sprangen wie besessen hin und her, brüllten wie die Stiere und warfen die Arme in die Luft. Andre wieder hatten sich auf den Boden gelegt, steckten die Nase in den Sand und strampelten dabei wie verrückt mit Händen und Füßen. Einige waren direct in das Wasser des See's gesprungen. Um dem höllischen Gestank zu entgehen, tauchten sie unter. Er kam ihnen aber, so oft sie den Kopf über die Wasserfläche erhoben, um zu athmen, wieder in Mund und Nase, so daß sie schleunigst wieder verschwanden. Unglücklicher Weise für sie trieb der Windhauch den Qualm nach dem Wasser hin, in welchem sie herumpaddelten. Ihre einzige Rettung bestand also in Flucht. Sie sprangen an das Ufer und rannten zu gleichen Beinen den Andern nach, dabei schreiend und heulend, als ob sie von der Hölle verfolgt würden.

Das Gelächter der Missionsbesatzung brauste wie ein Sturm auf den See hinaus.

»Himmelelement!« hörte man die gradezu wiehernde Stimme des langen Jim. »Welcher Teufel ist denn in die Kerls gefahren? Was ist das für ein Rauch? Wo kommt er her?«

Sam stand nicht etwa mehr neben Steinbach, sondern er hatte sich einfach gleich in das Gras gesetzt und brüllte förmlich vor Lachen. So Etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen.

»Seht Ihrs? Seht Ihrs, Master Steinbach?« fragte er. »Seht Ihr den Kerl dort, der wie ein Affe auf den Baum klettert, weil er denkt, daß es oben nicht so stinken werde, wie unten? Die Beine, die Beine, die er macht! Er kann gar nicht klettern, aber dieser verdammte Parfüm treibt ihn hinauf. Oh, oh, oh! Hahahaha! Er verliert das Messer, den Gürtel, Alles, Alles! Schaut, da hat sich ein Fetzen von Qualme losgerissen und wird nach dem Baume getrieben. Jetzt – jetzt erwischt er ihn! Jetzt steckt der Kerl grad mit der Nase drin! Prosit, prosit! Wohl bekomm es! Prieschen gefällig, mein Herr? Ah, hahahaha! Jetzt rutscht er herunter! Droben ists noch schlimmer als unten! Er rutscht nicht, er fällt – reckt alle Viere in die Luft – springt auf und rennt ins Wasser – wieder heraus und fort! Oh, so Etwas, nein, so Etwas! Da ist doch selbst Herlasgrün nichts dagegen! So Etwas habe ich noch nicht erlebt, nein, so Etwas noch nicht! Hahahaha!«

Steinbach war trotz dieser Scene ernst geblieben. Er hatte das Experiment schon einige Male gemacht und kannte die Wirkung desselben.

»Kommt, Sam!« sagte er. »Wir haben unsern Zweck erreicht und müssen auch an das Weitere denken.«

»An das Weitere? Was könnte das sein? Zunächst muß ich mir die Indsmen betrachten. Diesen Anblick muß man bis zu Ende genießen, denn so Etwas erlebt man wohl nicht sogleich wieder.«

Als er aber sah, daß Steinbach nach der Thür ging, folgte er ihm doch nach. Man hatte sie für sie offen gelassen. Hinter ihnen wurde sofort geschlossen. –

Vorhin, als Wilkins den Ort der Berathung so schnell verlassen hatte und nach dem Hause geeilt war, traf er hinter der Thür auf Karl Zimmermann, welcher sich die Scene durch das Guckloch betrachtet hatte.

»Was giebt es? Was ist geschehen?« fragte der junge Mann. »Warum seid Ihr so eilig davon?«

»Um die Miß zu retten.«

»Welche Miß?«

»Die Weiße, welche bei den Indsmen ist.«

»Meint Ihr etwa Magda?«

»Ja. So heißt sie, wie mir Master Steinbach sagte.«

»Was ist mit ihr? Schnell, schnell!«

»Habe keine Zeit. Es eilt!«

Er wollte fort. Zimmermann aber hielt ihn am Arme fest und sagte:

»Bei Gott, ich lasse Euch nicht fort! Ihr müßt mir sagen, was mit ihr ist!«

»Was geht Euch das an! Laßt mich!«

»Was es mich angeht? Bin ich ihr nicht durch Prairien, Wälder und Wüsten gefolgt, um – –?«

Nun besann sich Wilkins.

»Ah, richtig!« sagte er. »Ihr habt sie ja erretten wollen. Na, einen Begleiter kann ich brauchen. Habt Ihr Waffen bei Euch?«

»Die Büchse nicht, aber Messer und Pistolen.«

»Das genügt, kommt!«

Er zog ihn durch den Gang bis in den Hof. Dort hatten sie gar keine Augen für die wenigen Apachen, welche sich da befanden. Es ging zu einer Thür hinein und eine Treppe hinab. Da stand eine Laterne, welche Wilkins anbrannte. Noch eine Treppe tiefer erreichten sie einen schmalen, niedrigen Gang, ganz aus dicken, festen Quadern gemauert.

»Hier hinein! Aber schnell!« sagte Wilkins.

Sie mußten gebückt gehen, das erschwerte den Weg; dennoch eilten sie sehr rasch weiter. Es schien Zimmermann, als ob dieser unterirdische Gang gar kein Ende nehmen wolle, als ob er meilenlang sei. Endlich endete er an Stufen, welche in die Höhe führten, sehr schmal und sehr eng.

Beide nahmen sich nicht die Zeit die Stufen zu zählen. Als sie oben ankamen, so daß ihre Köpfe fast an eine steinerne Platte stießen, fragte Zimmermann:

»Wo sind wir jetzt? Wo kommen wir hin?«

»Wir stehen im Innern der kleinen Insel im See. Diese Platte ist sehr dünn und mit Gras bewachsen, so daß man sie von ihrer Umgebung nicht unterscheiden kann. Horch! Hören Sie Etwas?«

»Ja, menschliche Stimmen.«

»Es sind Indianer. Und da! Horch!«

»Eine Frauenstimme.«

»Das ist Magda Hauser.«

»Herrgott! Was wollen sie mit ihr?«

»Sie soll an den Marterpfahl.«

»Oho! Hinaus, hinaus! Ich muß sie retten!«

Er wollte die Platte heben. Wilkins aber hinderte ihn daran und sagte:

»Halt, junger Mann, nicht zu hitzig. Jetzt warten wir!«

»Bis sie todt ist!«

»Nein, sondern bis die Indsmen todt sind.«

»Pah! Wer wird sie tödten? Von den Unserigen kann doch Keiner auf die Insel, und für eine Kugel ist es viel, viel zu weit.«

»Steinbach schießt.«

»Bis hierher nicht.«

»Ihm ist Alles zuzutrauen.«

»Dann trifft er wohl gar auch Magda mit.«

»Er ist ein sicherer Schütze.«

»Darauf verlasse ich mich nicht. Wie viele Indianer sind bei ihr?«

»Vier.«

»Vier? Nur vier? Und ich soll hier warten? Das fällt mir nicht ein! Ich trete hinaus!«

Er wollte abermals die Decke entfernen. Wilkins hielt ihn zurück und warnte in ernstem Tone:

»Wenn Sie voreilig handeln, werden Sie die Dame nur verderben und sich selbst auch mit. Sie haben es nicht nur mit diesen Vier zu thun, sondern mit allen Andern auch. Sie können vom Ufer aus mit ihren Kugeln und Pfeilen die Insel sehr leicht bestreichen.«

»Dann ist überhaupt an eine Rettung der Dame gar nicht zu denken. Sobald man hinaustritt, wird man erschossen.«

»Das ist nicht der Fall. Steinbach wird vier Schüsse abgeben. Ich begreife allerdings nicht, wie er das anfangen wird, da er kein Gewehr bei sich hat. Auch erscheint es wirklich unglaublich, daß eine Kugel von dort aus die Insel erreichen kann. Aber nach dem, was ich von ihm gehört habe, muß ich ihm vertrauen. Hält er Wort, so stürzen die vier Kerls draußen. Es entsteht eine Verwirrung, welche ich benutze. Ich eile blitzschnell hinaus und hole das Mädchen herein.«

»Und ich?«

»Sie bleiben hier. Sie strecken den Kopf höchstens bis an die Augen hinaus, um zu sehen, ob alle Vier gut getroffen sind. Demjenigen, welcher noch lebt, geben Sie eine Kugel in den Kopf.«

»Auch wenn er sonst wehrlos ist?«

»Ja. Es darf nicht bekannt werden, woher wir gekommen sind. Also, horchen wir!«

Die bittende, ja flehende Stimme des Mädchens war noch einmal zu hören; aber Zimmermann beherrschte sich. Da, endlich, war ein scharfer Knall zu hören.

»Horch, jetzt!« flüsterte Wilkins.

Noch ein Knall, ein dritter und vierter. Wilkins stieß augenblicklich die Decke auf und sprang hinaus. Zimmermann trat eine Stufe höher. Einiges Gebüsch hinderte ihn, das Ufer zu sehen; aber vor sich erblickte er die vier Indsmen, alle todt, durch die Köpfe geschossen, neben und über einander liegend.

Magda hatte die Augen geschlossen. Sie hatte beim ersten Schusse geglaubt, daß er ihr gegolten habe, und also die Augen zugemacht. Darum wußte sie gar nicht, daß ihre Peiniger todt seien.

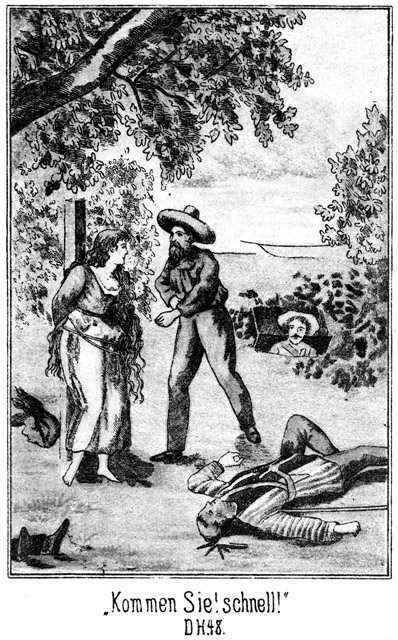

»Sennora, Fräulein, kommen Sie! Schnell!« sagte Wilkins, indem er ihre Bande durchschnitt.

Sie öffnete die Augen und erblickte ihn. Er hatte deutsch gesprochen, da er ja von Steinbach wußte, daß sie eine Deutsche sei.

»Herrgott! Wer sind Sie?« fragte sie.

»Sennora Magda! Sennorita!« sagte Zimmermann.

Sie warf ihren Blick auf ihn.

»Sennor Carlos!«

»Kommen Sie! Rasch, rasch!«

Jetzt bedurfte es nicht eines zweiten Rufes. Sie sprang auf die Oeffnung zu und kam herein.

»Schnell weiter hinab, daß auch ich Platz habe,« bat Wilkins.

Die Beiden stiegen hinab; das heißt, er stieg, sie aber fiel mehr als daß sie stieg. Die Angst, die Anstrengung und Entbehrung der letzten Tage und Stunden machte sich endlich geltend. Er mußte sie stützen, und als sie unten die letzten Stufen erreichten, brach sie ohnmächtig zusammen.

»Mein Gott, sie stirbt!« klagte Zimmermann.

Wilkins achtete nicht auf die Worte. Er hatte den Deckel wieder zugezogen und lauschte, was nun draußen geschehen werde.

»Haben Sie es gehört? Sie stirbt!« rief es von unten.

»Schweigen Sie!«

»Wenn sie stirbt? Schweigen?«

»Fällt ihr nicht ein!«

»Herr, mein Heiland! Sie ist ja schon todt!«

»Wollen Sie still sein! Ich habe hier zu horchen. Unsere Sicherheit hängt davon ab.«

»Was geht mich unsere Sicherheit an, wenn Magda stirbt. Haben Sie denn kein Herz?«

»Und ich sage Ihnen nochmals, daß Sie schweigen sollen, sonst haben Sie es mit mir zu thun! Sind Sie denn ein Kind?«

Das half. Zimmermann war ruhig. Erst nach einer längeren Pause, während welcher ein dumpfes Heulen und Schreien von draußen hereingedrungen war, kam Wilkins herabgestiegen. Er meinte:

»Ich glaube, daß wir sicher sind.«

»Sicher! Das ist das Wenigste!«

»Oho! Wenn sie nun nach der Insel kämen, die Oeffnung entdeckten und uns folgten!«

»So würde ich den Gang gegen Hunderte vertheidigen.«

»Ja, Sie sind ein großer Held, besonders wenn es sich um die Ohnmacht einer Dame handelt. Glücklicher Weise liegt das Boot an der Insel, und ein zweites haben die Hallunken nicht. Wir dürfen also annehmen, daß sie wenigstens jetzt noch am Ufer bleiben. Steinbach wird sie beschäftigen. Wie steht es denn mit der Sennorita?«

»Todt! Ich glaube, Steinbach hat sie geschossen.«

»Wohin?«

»Ich weiß es nicht.«

»So leuchten Sie. Ich werde nachsehen.«

Die Rücksicht auf das Geschlecht der Ohnmächtigen hinderte ihn, die Kleider zu entfernen, aber auch so kam er zu der Ueberzeugung, daß sie nicht verwundet worden sei. Es war kein Tropfen Blutes am ganzen Gewande zu bemerken.

»Erschossen!« lachte er. »Vier Schüsse sind gefallen, und vier Leichen liegen oben; das giebt vier Kugeln in die Köpfe. Woher sollte die Kugel gekommen sein, welche die Sennorita getödtet hätte?«

»So meinen Sie wirklich, daß sie nur ohnmächtig ist?«

»Ja.«

»Was ist da zu thun?«

»Nichts. Wasser haben wir nicht. Wir müssen warten.«

»Tragen wir sie fort!«

»Pst! Junger Mann, bedenken Sie! Eine alte Negerin oder Indianerin könnte man in die Arme nehmen und forttragen. Bei einer jungen, hübschen Lady aber darf man sich so Etwas nicht erlauben.«

»Aber wenn sie nicht wieder erwacht!«

»Unsinn! An einer Ohnmacht ist noch keine Fliege gestorben, viel weniger eine Dame.«

»Ich habe solche Angst.«

»Und Sie wollen ein Jäger sein und diesen Haufen Maricopa's verfolgt haben!«

Da blickte Zimmermann ihn ernst an und antwortete:

»Das ist etwas Anderes. Um mich habe ich niemals Angst, um einen andern Menschen aber kann und darf ich sie haben, ohne eine Memme zu sein. Vielleicht verstehen Sie das nicht, Master Wilkins.«

»Na, bitte, verzeihen Sie! So war es freilich nicht gemeint. Wenn man Jemand lieb hat, so ist die Angst begreiflich, welche selbst der Beherzte empfindet. Ich kenne das. Ich habe ja eine Tochter. Und diese Dame ist Ihre – – hm! – Ihre Verwandte?«

»Nein. Ich sah sie nur zweimal, ganz vorübergehend, so daß ich kaum einige Worte mit ihr wechseln konnte. Dennoch aber habe ich die Pflicht –«

Er hielt inne. Magda hatte sich bewegt. Er legte den Mund an ihr Ohr und sagte:

»Magda! Sennorita Magda!«

»Was?« hauchte sie, ohne aber die Augen zu öffnen.

»Sehen Sie mich! Ich bin da.«

»Wer?«

»Karl! Karlos! Sie sind gerettet!«

»Gerettet – Karlos!« flüsterte sie.

Ein glückliches Lächeln glitt über ihr schönes Gesicht; aber die Augen blieben doch geschlossen. Es war, als ob sie in einen Schlaf versinken wolle.

»Wir dürfen sie nicht hier liegen lassen,« sagte Wilkins. »Tragen – das möchte ich auch nicht. Sie scheint auf Sie zu hören. Versuchen Sie es, sie munter zu machen!«

Zimmermann näherte seine Lippen abermals ihrem Ohre und sagte in bittendem Tone:

»Magda! Hören Sie mich?«

»Ja,« antwortete sie, aber erst als er seine Frage wiederholt hatte.

»Bitte, sehen Sie mich an!«

Jetzt schlug sie die Augen auf, richtete den Blick auf ihn, hielt denselben einige Augenblicke auf ihn geheftet und ließ dann die Lider wieder sinken.

»Er ist es,« lispelte sie. »Schöner Traum!«

»Es ist kein Traum. Sie wachen. Bitte, sehen Sie mich noch einmal an, Sennorita!«

Sie schlug die langen Wimpern abermals empor. Ihr Blick wurde belebter, selbstbewußter.

»Kein Traum?« fragte sie, umherblickend.

»Nein. Es ist Wirklichkeit.«

»Wirklichkeit?«

Sie richtete sich auf und blickte abermals um sich. Ihr Gesicht war blaß gewesen. Jetzt aber schoß eine glühende Röthe in dasselbe.

»Mein Gott, hier habe ich gelegen. Sennor Karlos! Wo bin ich denn? Wer ist dieser Sennor?«

»Sennor Wilkins, Ihr Retter.«

»Mein Retter? Also bin ich wirklich gerettet?«

»Ja. Sie befinden sich in Sicherheit.«

»Wo sind die Indianer?«

»Draußen am See. Sie befinden sich im Innern der Insel. Wir haben Sie herein geholt.«

»Ich dachte, man wolle mich erschießen.«

»Die Kugeln waren auf Ihre Peiniger gerichtet, welche nun todt sind.«

»Todt!« schauderte sie zusammen. »Schrecklich, schrecklich! Aber Gott sei ewig Dank, wenn ich mich wirklich in Sicherheit befinde! Was habe ich ausgestanden!«

Sie schlug die Hände vor das Gesicht, und nun kamen ihr die Thränen. Sie weinte.

Die Beiden ließen sie gewähren; dann sagte Wilkins:

»Beruhigen Sie sich jetzt, Sennorita! Sie haben nichts mehr zu befürchten. Der Schutz, unter welchem Sie sich jetzt befinden, ist stark genug, Sie gegen jedes fernere Weh zu bewahren.«

»Mein Vater! Meine Mutter!«

»Hoffentlich werden Sie Beide wiedersehen. Bitte, ermannen Sie sich! Es ist nicht gut möglich, daß wir uns länger hier verweilen.«

»Wohin gehen wir? Wohin führen Sie mich!«

»In das große Haus am See, welches Sie gesehen haben werden.«

»In die Mission, wo die Apachen sind? Werden sie mich nicht feindlich behandeln?«

»O nein. Die Apachen sind Ihre Freunde. Wir haben ja bereits seit gestern auf Sie gewartet, um Sie zu retten.«

»Seit gestern? Ah! Es war ein Sennor im Walde, welcher heimlich mit mir von Rettung sprach.«

»Er ist hier. Er ist es, welcher die vier Indianer erschossen hat, welche Sie an den Marterpfahl gebunden haben. Sie finden lauter Freunde, lauter Leute, welche es sehr gut mit Ihnen meinen. Ich werde Sie zu meiner Tochter bringen, von der Sie einen sehr freundlichen Empfang zu erwarten haben, zumal Sie einer Person sehr ähnlich sehen, welche wir so lieb gehabt haben. Glauben Sie, daß Sie nun wieder gehen können?«

»Ich glaube es. Versuchen wir es!«

Wilkins schritt mit dem Lichte voran; Magda folgte, und Zimmermann machte den Beschluß. Das abgemattete Mädchen kam nur langsam vorwärts; es dauerte sehr lange, ehe sie in den offenen Hof des Gebäudes traten. Soeben erscholl von dem Dache herab ein lautes, vielstimmiges, braußendes Gelächter.

»Was ist das?« fragte Magda befremdet. »War dies ein Lachen oder ein Indianergeheul?«

»Es ist unbedingt ein Gelächter,« antwortete Wilkins, »und doch kann ich es nicht glauben. Worüber sollte man so lachen? Unsere Lage ist ernst. Kommen Sie!«

Er führte sie eine Treppe hoch hinauf, öffnete eine Thür und sagte in das dahinter liegende Zimmer:

»Hier, Almy, ist die Dame. Wir haben sie gerettet. Ich muß gleich wieder fort. Entschuldige mich bei ihr! Sobald ich kann, komme ich wieder.«

Magda trat ein. Er machte die Thür hinter ihr zu und eilte auf die Plattform des Daches empor. Er kam grad noch zur rechten Zeit, um die letzte Scene des lächerlichen Intermezzos zu sehen.

Am hinteren Ende des Sees wuschen sich die Maricopas, welche sich dorthin retirirt hatten. Mehrere tanzten und schrieen noch im Mittelgrunde herum, und weiter im Vordergrunde, wälzte sich noch Der im Grase, welcher auf dem Baume und im Wasser vergebens Schutz vor den mephitischen Dünsten gesucht hatte.

»Was ist denn geschehen?« fragte er.

»Das will ich Euch wohl sagen,« antwortete Jim. »So Etwas ist ebenso unglaublich wie außerordentlich. Zwar weiß ich nicht, wie es eigentlich zugegangen ist, aber – ah, da kommen die beiden Mesch'schurs selbst, welche dieses Lustspiel gedichtet haben. Wendet Euch also an sie, Master Wilkins.«

Steinbach und Sam waren von der anderen Seite auf das Dach getreten. Sie wurden sofort umringt und mußten erklären. Steinbach that dies in kurzen Worten. Sam war mit dabei gewesen, zeigte sich aber dennoch von dieser Erklärung nicht zufriedengestellt. Er sagte:

»So weit ist Alles sehr leicht begreiflich. Wie aber steht es mit dem Blitze in der Hand, Master Steinbach?«

»Habt Ihr schon einmal von einem Schlagring gehört?«

»Ja. Man soll dergleichen drüben in den Alpen haben, um bei Prügeleien einen guten Hieb zu führen.«

»Auch von einem Schießringe?«

»Schießring? Nein. Was ist das?«

»Hier ist er. Seht ihn Euch an!«

Er zog den Ring aus der Tasche. Dieser ging natürlich von Hand zu Hand und wurde höchlichst bewundert.

»Die Construction ist sehr einfach. Der Ring hat fünf Schüsse,« erklärte Steinbach. »Bei jedem Hiebe geht einer los. Nach dem fünften Hiebe aber muß man natürlich wieder laden. Die Indianer haben nicht bemerkt, daß ich vor dem Hiebe diesen Schießring anlegte, den ich dann natürlich sogleich wieder in die Tasche steckte. Doch das ist Nebensache. Wie ist es mit der Dame gelungen, Master Wilkins?«

»Sehr gut. Sie befindet sich bei meiner Tochter. Hoffentlich werden die Maricopa's nicht entdecken, wie – – Sapperment! Schwimmen da nicht Einige auf die Insel zu? Ich sehe die Köpfe.«

»Ja,« meinte Steinbach. »Sie werden die vier Leichen holen wollen.«

»Leiden wir dies?«

»Warum nicht?«

»Sie werden unser Geheimniß entdecken.«

»O, ganz gewiß. Wenn die Thür einmal geöffnet gewesen ist, legt sich das Gras nicht wieder so genau wie vorher um den Umriß derselben. Man muß sich erst nach der Insel begeben, um die Spur zu vertilgen. Diese Leute werden sofort entdecken, daß sich eine Fallthür da befindet. Sie machen die Anderen darauf aufmerksam; diese steigen hinab – –«

»Nun, daran wollen wir sie hindern.«

Als Steinbach diese Worte sagte, zog er die Axt aus dem Gürtel und nahm sie aus dem Futterale. Man hatte vorhin von hier oben seine Meisterschüsse gesehen und sie nicht begreifen können, zumal es von hier aus erschienen war, als ob er mit der Axt geschossen habe. Darum waren Aller Augen jetzt auf diese eigenthümliche Waffe gerichtet. Als er sie zum Schusse anlegte, wendeten sich die Blicke hinaus auf das Wasser des Sees. Dort stand in diesem Augenblicke der vorderste der Schwimmer im Begriff, an das Ufer der Insel zu springen. Steinbach legte die Hand an den Mund und stieß einen schrillen, durchdringenden Schrei aus, wie die Indianer zu thun pflegen, wenn sie einander warnen wollen.

Der Rothe verstand den Laut und wendete sich, um herüber zu blicken. Steinbach winkte ihm mit dem Arme vom Ufer ab. Der Mann besann sich einen Augenblick, ob er es thun solle oder nicht, stieg aber dann doch auf die Insel.

»Gut! Wer nicht hört, der muß fühlen,« sagte Steinbach.

»Werden Sie ihn erschießen?« fragte Wilkins.

»Nein. Er hielt einen Spieß in der Hand, grad wie die andern Schwimmer auch. Jedenfalls wollen sie die Leichen an die Lanzen befestigen, um sie an das Land zu schaffen. Ich werde ihm die eine Hand lahm schießen.«

Er zielte, und der Schuß krachte. Der Wilde warf die Hand hoch empor und stieß einen lauten Schrei aus. Da stieg der Zweite ans Land, auch eine Lanze in der Hand. Der zweite Schuß blitzte auf, und der Getroffene machte dieselbe Handbewegung. Im nächsten Augenblicke sprangen Beide wieder in das Wasser und kehrten nach dem Ufer zurück. Sie hatten gemerkt, daß diese Schüsse genau so beabsichtigt gewesen waren, wie sie getroffen hatten.

»Donnerwetter!« sagte Tim. »Welche Meisterschüsse!«

»Esel! Da wunderst Du Dich?« antwortete Sam.

»Natürlich! Ein Flößer, der so schießt!«

»Dreifacher Esel! Ein Flößer! Pah! Der Fürst der Bleichgesichter ists.«

»Alle Teufel! Ists wahr?«

»Natürlich!«

»Von wem weißt Du es?«

»Von ihm selbst. Kann es auch anders sein? Ich habe es sofort gemerkt.«

»Du? Laß Dich nicht auslachen! Grad Du bist Derjenige gewesen, der sich am Allermeisten über ihn moquirt hat.«

»Das war zum Spaße.«

»Gehe mir mit Deinem Spaße! Wer da weiß, daß er es mit dem Fürsten zu thun hat, der wagt es nicht, Spaß mit ihm zu treiben. Nun aber ist mir Alles erklärlich. Sapperment! Welche Ehre, mit so einem Meister zusammenzutreffen! Hört Ihr es, wer er ist?«

Das Wort »Fürst der Bleichgesichter« ging von Mund zu Mund der Weißen und der Name »Tan-ni-kay« von Mund zu Mund der Apachen. Es waren ganz andere Blicke, welche jetzt auf ihn gerichtet wurden.

Er aber that, als ob er dies gar nicht bemerke, und wendete sich an den Häuptling der Apachen:

»Wo ist der Anführer der Maricopa's?«

»Mein Bruder komme, ihn zu sehen!«

Der Apache führte ihn hinab in ein Zimmer, in welchem sich der »eiserne Mund« befand, gefesselt an Händen und Füßen, entwaffnet und bewacht von zwei bewaffneten Apachen. Der Gefangene lag stolz und bewegungslos am Boden. Er that, als ob er die Eintretenden gar nicht bemerke.

»Warum hat mein rother Freund ihn gefesselt?«

»Weil er gefangen ist.«

»Er wird bald wieder frei sein.«

»Frei?«

Es war der Ausdruck eines ganz außerordentlichen Erstaunens, mit welchem die »starke Hand« dieses Wort sprach. Steinbach zog ihn mit sich fort an das Fenster, wo sich zwischen Beiden ein leise geführtes aber höchst angeregtes Gespräch entwickelte. Der Weiße wollte den Rothen zum Frieden, zur Versöhnung bewegen. Er hatte einen schweren Kampf, ging aber endlich doch als Sieger aus demselben hervor.

»Mein Bruder thue, was ihm beliebt,« sagte der Apache. »Er mag mich rufen lassen, wenn er mich braucht.«

Er verließ das Zimmer, jedenfalls in der Absicht, seine Apachen auf die von ihnen ungeahnte Wendung der Verhältnisse vorzubereiten. Steinbach trat zu dem Gefangenen und löste ihm die Fesseln.

»Stehe auf,« gebot er ihm.

Der Maricopa blieb liegen.

»Warum thust Du nicht, was ich Dir sage?«

»Die »eiserne Hand« kann auch liegend sterben!«

»Du wirst nicht sterben.«

»Nicht?«

»Nein, sondern Du wirst leben.«

»Als Diener und Sclave der Apachen?«

»Als freier Mann.«

Da fuhr der Maricopa mit einem Satze empor.

»Sagst Du die Wahrheit?«

»Hat der Fürst der Bleichgesichter jemals gelogen?«

»Nein. Aber Du hast nicht über mich zu bestimmen.«

»Wer sonst? Ich bin hier Gebieter.«

»Der Apache hat mich gefangen genommen.«

»Er hat Dich in meine Hand gegeben. Wo hast Du Deine Waffen?«

»Man hat sie in die Stube getragen, welche nebenan liegt.«

»So komm mit!«

Er trat mit ihm in das betreffende Gemach. Dort lag Alles, was man ihm abgenommen hatte, auf dem Tische.

»Nimm es Dir wieder! Es ist Dein Eigenthum.«

Der Rothe blickte den Weißen mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke an. Nach seinem Begriffe war der Letztere gradezu verrückt.

»Du wunderst Dich über mich,« lächelte Steinbach. »Ich bin nicht Dein Feind. Wenn Du mir Dein Wort giebst, dieses Haus nicht ohne meine Erlaubniß zu verlassen, wird Dir nicht das Geringste geschehen.«

»Ich gebe es Dir.«

»So lege Deine Waffen an, und komm dann in das erste Gemach zurück.«

Steinbach ging voran und gab den beiden Wachen, die sich noch da befanden, den Befehl, die gefangenen Söhne des Häuptlings herbeizuholen.

Dieser Letztere kam bald nach. Er erhielt eine Decke, um sich nach seiner Manier setzen zu können. Als gleich darauf seine Söhne eintraten, ungefesselt und mit ihren Messern und Bogen und Köchern bewaffnet, schien sein Erstaunen gradezu in das Maßlose zu gehen. Zwar war er zu sehr Indianer, als daß er sich zu einer Freudenscene hätte hinreißen lassen; er blieb vielmehr scheinbar gleichgiltig und gab den beiden Jünglingen einen Wink, sich hinter ihm niederzusetzen, aber in seinem Auge glänzte doch ein nicht ganz zu verbergendes Etwas, und seine Stimme zitterte leise, als er sagte:

»Du selbst hast sie gefangen?«

»Ja.«

»Und giebst sie wieder frei?«

»Sie können gehen, wenn sie wollen.«

Da, erst jetzt, holte er tief Athem, wie um sich von einem schweren Alp zu befreien, und sagte, grad wie das »scharfe Beil« vorhin gesagt hatte:

»Warum sind nicht alle weißen Männer so wie Du!«

»Und nicht alle rothen so wie Du.«

»Das kommt von Deiner Zunge, nicht aber aus Deinem Herzen!«

»Es kommt aus dem Herzen.«

»Wie nun, wenn Du Dich in mir verrechnest.«

»So werde ich es sehr bedauern, Dich für edler gehalten zu haben, als Du wirklich bist, trotzdem aber werde ich ein Freund der rothen Männer bleiben.«

Da blickte der »eiserne Mund« lange schweigend vor sich hin. Ob wohl eine innere Wandlung mit ihm vorging? Endlich sagte er:

»Du bist der Häuptling der Bleichgesichter, und Du bist werth, diesen schönen Namen zu führen. Komm her zu mir, und setze Dich an meine Seite!«

Steinbach folgte natürlich dieser Aufforderung.

»Sage mir, was Du von mir verlangst!« forderte ihn der Rothe auf.

»Ich bitte Dich um Das, um was ich Dich bereits gebeten habe. Das weiße Mädchen hast Du mir verweigert; wir haben es uns selbst geholt. Nennst Du den »silbernen Mann« auch ferner Deinen Freund?«

»Ich habe ihn vorhin so genannt; aber er ist es niemals gewesen. Ich habe ihm mein Wort gegeben, ihn zu schützen, und dieses Wort kann ich nicht brechen.«

»So darf ich Dich nicht weiter bitten. Wirst Du ihn auch später beschützen, wenn Du von diesem Zuge nach Deinem Dorfe zurückkehrst?«

»Dann bin ich meiner Verbindlichkeit ledig.«

»Wie kommt es, daß er Dein Gefährte geworden ist?«

»Er ist das einzige Bleichgesicht in unserer Nähe. Die Maricopa's kaufen Gewehre, Pulver, Kugeln, Messer und alles Andere bei ihm im Todesthale. Daher kennen wir ihn, und daher zogen wir mit ihm, weil er uns die Gräber unserer Feinde versprach, während er die Schätze erhalten solle, welche wir nicht brauchen und nicht achten.«

»So mag er noch so lange unbelästigt bleiben, wie er sich unter Deinem Schutze befindet. Dann aber werde ich ihn heimsuchen.«

»Hast Du eine Rache an ihn?«

»Ja.«

»So nimm Dich in Acht. Er ist schlau und gewaltthätig. Ich habe mehrere Männer gekannt, welche eine Rache an ihn hatten. Sie kamen zu ihm, sind aber niemals wieder von ihm fortgegangen.«

»Kennst Du vielleicht ihre Namen?«

»Nein.«

»Du hast sie nicht gehört?«

»Ich habe sie gehört; aber die Namen der Bleichgesichter sind dem Ohre des rothen Mannes Das, was der Sand dem Auge ist; er thut ihm wehe. Ich habe Zwei gesehen. Erst kam Einer, welcher jung war. Wenn er alt geworden wäre, hätte er das Gesicht Deines Freundes, welchem dieses Haus gehört, erhalten.«

»Wie! Meinst Du, daß er Wilkins ähnlich gesehen habe?«

»Heißt der Herr dieses Hauses Wilkins?«

»Ja.«

»So hat jener junge Mann Wilkins ähnlich gesehen.«

»Herrgott! Endlich wird Licht! Und den Zweiten hast Du auch gesehen?«

»Einige Male.«

»Wie hieß er?«

»Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wem auch er so sehr ähnlich gesehen hat.«

»Nun wem?«

»Dem bleichgesichtigen Mädchen, welches wir hierher gebracht haben, um sie zu opfern.«

*