|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Fuchs – Inari – Der Besessene und der Entzauberer – Traumbilder – Gebet an Amida

Ich war ernstlich erkrankt. Wochenlang hatte ich eine japanische Pflegerin um mich: Araya hieß sie. Während der langen Tage und Nachtstunden unterhielt ich mich häufig mit ihr über dies und das, und aus all diesen Gesprächen ist mir so mancherlei im Gedächtnis geblieben.

»Glauben Sie, Araya,« so fragte ich sie eines Tages, »glauben Sie wie andere Japaner auch daran, daß manche Familien sich insgeheim einen Fuchs halten, den sie mit Reis füttern; daß dieser Fuchs von Zeit zu Zeit verschwindet, und daß er ihnen dann und wann Glück bringt – wenn auch auf Kosten anderer, manchmal sogar als Folge eines Diebstahls? Und daß so ein Fuchs manchmal böse wird und dann der Familie, die ihn hegt und pflegt, plötzlich Unglück bringt? Und glauben Sie auch, daß ein Mensch durch so einen Fuchs ganz besessen werden kann?«

Araya ward um einen Schimmer bleicher. Sie hat zwar sehr viel von englischer Art und Anschauung angenommen, aber in tiefster Seele ist sie doch ganz Japanerin geblieben! Und vorsichtig gab sie zur Antwort:

»Als ich noch klein war und meine Eltern mir von solchen Dingen erzählten, da glaubte ich daran, jetzt aber glaube ich ganz und gar nicht mehr an diese Füchse. Jedoch warum fragen Sie mich? Sie sind doch nicht von einem Fuchs besessen?«

Und ein herzhaftes Lachen begleitete diese scherzhafte Frage.

»Das wohl kaum.«

»Wenn ich eine freie Stunde habe, will ich Ihnen einmal mehr von diesen Füchsen erzählen, wenn Sie wollen.«

– Ob ich das wollte! Bei Lafcadio Hearn hatte ich schon viel von diesen Füchsen gelesen, aber lieber hörte ich doch, was der Volksmund darüber sagt. Auch war ich auf meinem Krankenlager für jede Zerstreuung dankbar. Obendrein erinnerte ich mich, vor einigen Tagen in einer japanischen Zeitung gelesen zu haben, daß selbst sehr aufgeklärte Menschen in Japan, Ärzte, auch solche, die lange auf dem Lande inmitten der Reisfelder gelebt haben, wo der Fuchs als »Inari«, als Reisgott, als wohltätige Gottheit verehrt wird, fest an die Tatsache glauben, ein Mensch könne von einem Fuchs besessen werden, der sich unter dem Fingernagel in den menschlichen Körper einschleicht und dann dort an irgendeiner empfindlichen Stelle, etwa zwischen Herz und Magen, festsetzt.

Dieser Glaube ist schon Jahrhunderte alt. Und nun lag ich da und dachte darüber nach, wie ein Kranker, den vielzuviele Gedanken bestürmen, während er so auf seinem Bett liegt, nicht schlafen kann und sich vor Schmerzen windet.

Bildete ich mir etwa wirklich ein, von einem Fuchs besessen zu sein? – Nun, da ich mich auf dem Wege der Besserung befinde, wieder an meinem Tisch sitzen und schreiben kann, nun, lieber Leser, darf ich es dir wohl ruhig eingestehen, wenn es auch beschämend ist: im Fieber glaubte ich wirklich manchmal, von einem Fuchs besessen zu sein. Nachts träumte ich von dem Tier und morgens wachte ich mit dem Gedanken daran auf. Es schlief dann wohl noch unter meinen Rippen, aber ich spürte seine Zähne: noch lagen sie ganz ruhig in meinen Eingeweiden, die sie aufrissen, sobald das Tier wieder erwachte, und erwachen konnte es bei der leisesten Bewegung, die ich machte.

Dies alles habe ich meinen beiden japanischen Pflegerinnen verschwiegen.

Araya trat wieder ein. Sie tat immer sehr beschäftigt, aber das Krankenhaus war zu der Zeit gerade schwach belegt, und so konnte sie sich ganz gut mal eine halbe Stunde freimachen. Und da erzählte sie mir dann ein sehr seltsames Begebnis.

Sie hatte einen Vetter, einen Mann von etwa achtundzwanzig Jahren, dem nichts so recht glücken wollte. Anfangs hatte er Fremdenführer werden wollen, doch das Erlernen der englischen Sprache wurde ihm schwer. Darauf schaffte er sich ein Auto an, um die Fremden herumzufahren, erlitt aber einen ziemlich ernsten Unfall. Hierauf eröffnete er einen kleinen Kuriositätenhandel, doch niemand betrat seinen Laden. Endlich wurde er im Büro eines Hotels angestellt, hatte aber bald Unannehmlichkeiten mit der Direktion.

In einer Winternacht, als der Schnee auf Stadt und Feldern lag und ein Sturmwind über die weite Ebene fegte, in einer jener Winternächte, die in Japan so grausam kalt sein können, saßen Arayas betagte Eltern in ihrem kleinen Häuschen; der Schein der Lampe spielte schimmernd über die Papierscheiben, auf dem kleinen Holzfeuer summte das Teewasser, da klopfte es an die Türe. Die beiden Alten fragten erstaunt, wer so spät noch zu ihnen wolle. Eine heisere Stimme gab Antwort. Der alte Mann glaubte, es sei vielleicht ein Verirrter, ein Bettler, ein Unglücklicher, und wollte gleich öffnen. Seine Frau fürchtete sich erst, allein sie gab nach, weil ihr Gefühl ihr sagte, daß man einem Unglücklichen, der anklopfe, den Zutritt nicht weigern dürfte.

Herein stürzte ihr Neffe – er war völlig unbekleidet, stieß furchtbare Schreie aus und schlug mit den Armen um sich. Dann fiel er zu Boden und heulte, wie ein hungriger Fuchs in einer Winternacht heult. Der Schaum trat ihm auf die Lippen. Wie von heftigen Schmerzen geplagt, preßte er beide Fäuste unter dem Magen in die Seite. »Ich bin ein Inari!« rief er aus. »Ich bin zum Inari geworden! Ein Fuchs ist in mich gekrochen!«

Er stotterte die Worte nur so heraus, da es ihm nicht möglich war, ruhig zu sprechen. Die Augen traten aus den Höhlen, die Zunge hing ihm wie die eines Tieres aus dem schäumenden Munde. Seine Augen funkelten wie die eines Tieres, eines Fuchses, eines schlauen Fuchses. Und er lachte ein entsetzliches Lachen! Er versuchte den Fuchs, der sich in ihm festgesetzt hatte, unter den Rippen zu packen, lachte dann aber von neuem und rief:

»Sobald ich ihn beim Kopfe fassen will, gleitet er mir unter den Fingern weg nach der anderen Seite hin! Und jetzt bin ich Inari, bin selber ein Fuchs!«

Und er lachte und weinte und schrie nach Essen, weil der Fuchs in ihm hungrig war und Nahrung heischte.

Die alte Frau holte ein wenig übriggebliebenen Reis, doch plötzlich richtete sich der Besessene auf, schrie wieder heftig los, schlug um sich und rannte aus dem kleinen, zerbrechlichen Häuschen in die stürmische Schneenacht hinaus …

Ich lag und hörte, was mir Araya erzählte. Ich war totenbleich; mir liefen kalte Schauer über den Rücken, und mit beiden Händen suchte ich unter der Decke meinen Schmerz, den nagenden, zerreißenden Schmerz zu fassen. Allein unter meinen Griffen schwand er und setzte sich an einer anderen Seite fest und plagte und zerriß meine Eingeweide dort genau so, wie es der Fuchs im Körper des Besessenen getan haben mochte …

»Und dann, Araya?« stammelte ich fast tonlos.

»Die beiden Alten haben ihm nicht folgen können«, sagte Araya. »Er war an verschiedenen Häusern vorübergekommen, hatte geschrien, geheult, die Menschen geweckt! Endlich hatte die Polizei ihn aufgegriffen, ins Posthaus gebracht und dort verpflegt. Um das Posthaus scharte sich trotz des Schneegestöbers eine ungeheure Menge; alle fürchteten sich vor ihm, und als es Morgen wurde, schlugen die Polizisten mit Reisstöcken auf ihn ein, um aus seinem Körper den Fuchs zu verjagen, der wieder unter den Fingernägeln hinaus sollte, wie er hineingekommen war. In solchem Falle macht sich der Fuchs ganz, ganz dünn und gleitet davon, als habe er überhaupt keine Knochen und kein Fell: den langen Schweif, an dem man ihn fassen könnte, hält er fest unter den Leib gepreßt. Dieser Leib ist dann nur noch ein Faden, ein phosphoreszierender Faden mit einem Etwas, das an einen kleinen Kopf erinnerte und jählings verschwindet.«

»Und sahen denn die Leute wirklich damals den Fuchs … so verschwinden?« fragte ich.

»Nein,« sagte Araya, »es schien keine günstige Stunde zu sein, und der Besessene schrie, schrie und blutete unter ihren Streichen. Darauf ließen sie einen buddhistischen Zauberer, einen Hoin, kommen. Der schlägt einen Besessenen nicht, brennt ihn auch nicht mit feurigen Kohlen, wie die Anverwandten es vielfach tun, sondern er spricht zu dem Fuchs; sagt Sprüche und heilige Dinge her, und da es gute und schlechte Füchse gibt, und selbst in einem schlechten Fuchs doch auch gute Regungen nicht zu fehlen brauchen, so ist ein solcher Fuchs, von dem ein unglücklicher Mensch besessen ist, manchmal dem Zureden aus geweihtem Munde zugänglich. Der Besessene wird dann ruhig, weil auch der Fuchs unter seinen Rippen ruhiger wird und zuhört. Der weise Mann verspricht dem Fuchs, daß er viel Futter bekommen werde und daß man es ihm in den Inaritempel vor der Stadt bringen wolle. Denn in solchem werden die guten Füchse von der Bevölkerung angebetet, die in ihnen göttergleiche Beschützer der Reisfelder sieht. Der Entzauberer überredet dann den Fuchs, der unter den Rippen seines Schlachtopfers ruhig zuhört, sich diesen guten, wohltätigen Füchsen zuzugesellen; die Gläubigen würden dann auch ihm Weihrauch spenden.«

»Besprach der Hoin Ihren Vetter also, Araya?«

»Ja, und der Unglückliche, der in Decken eingehüllt lag, wurde ganz ruhig, wie der Fuchs in ihm ruhig wurde und begierig auf die klugen Worte hörte. Und dann bekam der Hoin von meinen Eltern sein Geld, und der Vetter wurde in sein Haus zurückgebracht, und dort blieb er noch eine Woche krank, aber ruhig liegen, und dann stand er auf und schien genesen, schien nicht mehr besessen.«

»Aber Araya,« sagte ich, »glauben Sie denn wirklich, daß Ihr Vetter von einem Fuchs besessen war?«

Wieder bemerkte ich im Schein des Mondenlichtes, das durch meine Fenster floß, wie Araya ein wenig blässer wurde.

»Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Als ich ein kleines Mädchen war, glaubte ich fest an solche Dinge. Woran sollen wir glauben und woran nicht? Heute glaube ich nicht einmal mehr an Buddha. Daran aber glaube ich, daß der Mensch gut sein und seine Pflicht tun soll. Gibt es einen Himmel, so werden wir dann schon hineinkommen!«

Sie ging. Ich lag wieder allein in meinem Zimmer, das von Mondenlicht Übergossen war, und starrte in dieses helle Licht. Es war warm; das Fenster stand offen. Ich spürte den säuselnden Wind.

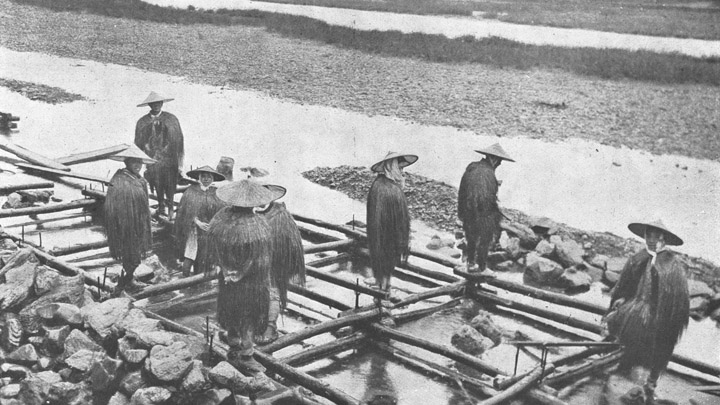

12. Japanische Fischer mit Regenmänteln aus Stroh

Allerlei seltsame Gedanken gingen mir wie Traumbilder durch den Kopf. Gewiß würde ich nicht nackt das Hospital verlassen und schreiend an die Türen klopfen, aber ganz sicher war ich doch nicht, ob ich nicht etwa von einem Fuchs besessen wäre. Es fühlte sich genau so an. Es nagte in mir wie mit scharfen Zähnen, riß wie mit spitzen Krallen. Legte ich meine Hände auf die schmerzende Stelle, so verzog sich der Schmerz – verzog sich das Tier – sofort nach der anderen Seite. Möglich, daß ich unter derselben seltsamen, unheilvollen Zwangsvorstellung litt wie jener Mann, von dem mir die Schwester soeben erzählt hatte. Möglich, daß rings um mich her feindliche Zaubermächte schwebten – vielleicht, weil mir dieses Japan und sein Volk nicht allzu sympathisch waren …

13. Altjapanischer Bogenschütze

Araya hat gesagt, daß sie nicht an Gott und Götter glaube. Auch nicht an Buddha? Wie ist es nur möglich, daß der Mensch an nichts glaubt! Wie steht es damit um mich? Glaube ich denn an Gott? Glaube ich an Götter? Vielleicht eher an mehrere Götter – weil es mich so schöner dünkt. Der Christengott meiner Kinderbibel ist mir so fern. Seltsam, daß man zu beten anfängt, wenn man so krank ist und solche Schmerzen erduldet. Das ist dann wie die kraftlose Gebärde eines hilflosen Kindes. Ich ertappte mich selber dabei, daß ich betete, ohne es zu wissen – mit gefalteten Händen zu einer Gottheit betete, die ich erst nicht vor mir sah. Allein der Mond schien so hell, und plötzlich gewahrte ich, wie Amida sich im Mondenglast vor mir erhob; auf einer Lotosblume saß er und lächelte sein etwas weibisches, gutes Lächeln, durch das er sich so sehr von Buddha, dem Unnahbaren, unterscheidet. Ich gewahrte Amida so, wie ich ihn häufig in einem Nebentempel, neben dem Haupttempel gesehen hatte! Amida ist ja mehr als ein »Nebengott«, ein aus China eingeführter abstrakter Begriff, der dann realisiert wurde. Er ist der Entsender des grenzenlosen Lichtes, er vermag es, die Lichtschleusen der Himmel zu öffnen und zu schließen. Er wohnt im purpurwolkigem Paradies im Westen oder in einem goldwolkigem Paradies im Osten? Das weiß ich nicht mehr. Und er hat den anderen Göttern erklärt, daß er nicht eher in die Ruhe des Nirwana eingehen wolle, bis er dessen gewiß sei, daß jedem Sterblichen hienieden nach seinen Seelenwanderungen eine endliche selige Ruhe zuteil werden würde … Er liebt die Menschen – und ich bin ein Mensch.

14. Prozession

Fieberte ich? Fieber hin, Fieber her … Ich glaubte an Amida! Und in dem hereinströmenden Mondlicht sah ich ihn, zart, silbern wie einen Nebelstreif und doch so deutlich auf seiner ungeheuren Lotosblume sitzen; ein blitzendes Auge leuchtete mitten auf seiner Stirn, die andern beiden Augen darunter sandten einen Blick voller Liebe auf mich. Er lächelte. Er erhob sich, wuchs bis in die Wolken empor: wollte er die Schleusen des Lichtes aufschließen, wollte er mir einen Strahl seines grenzenlosen Lichtes schicken?

»Amida,« betete ich, »nimm die Schmerzen von mir …«

Ich stöhnte vor Schmerzen, ich stöhnte aus Angst vor diesem Fuchs. Die Türe ward geöffnet. Schattenhaft erkannte ich die liebe Gestalt meiner Frau, sie schloß die blauen Vorhänge. Verschwunden war Amida – und eine sanfte Stimme sagte:

»Willst du nicht versuchen zu schlafen?«

Ich bekam ein Schlafpulver. Araya trat herzu. Ich wurde gepflegt wie ein Kind. Und in dieser Nacht wagte ich es nicht, den andern zu gestehen, daß ich in ungeheuerlichster Schmerzenspein, vielleicht in Fieberphantasien … zu Amida gebetet hatte …

Ich schämte mich.