|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Dr. F. Baupel.

Mit 4 Originalaufnahmen.

Drei Jahre hatte ich bereits auf Samoa verbracht und während dieser Zeit auf zahlreichen größeren und kleineren Ausflügen namentlich die Insel Savaii, die größte des Archipels, in allen Richtungen durchstreift. Es war eine herrliche Zeit, überreich an großen, erhebenden Eindrücken, auf einem mit Naturschönheiten verschwenderisch ausgestatteten Fleckchen Erde. Ihren würdigen Abschluß bildete eine große, die Insel von Norden nach Süden auf bis dahin noch nicht begangenen Wegen durchquerende Reise mit Küstenwanderung um deren ganze östliche Hälfte. In meiner Begleitung befand sich der Amtmann, den ich früher schon oft als angenehmen Reisegenossen schätzen gelernt hatte. Der erste Versuch mißlang, weil schon beim ersten Biwak ein derartiger Regen einsetzte, daß wir 24 Stunden das Zelt nicht verlassen konnten und, da Aussicht auf Besserung nicht bestand, zur Küste zurückkehren mußten. Nach 8 Tagen wurde der Versuch von neuem unternommen und auch glücklich durchgeführt.

Da mein Begleiter als älterer Herr sich keine Entbehrungen während des Aufenthaltes im Busch auferlegen wollte und die Absicht bestand, falls die Witterung es erlaubte, mehrere Tage an einem besonders schönen Punkte in den Bergen Standquartier zu beziehen, war eine große Zahl von Trägern nötig. Die Beförderung des Zeltes, das in der niedrigen Temperatur der höheren Lagen natürlich angenehm, aber fast ebenso gut durch eine Laubhütte zu ersetzen ist, erforderte allein zwei Mann. Dazu die Kleidung, mit der man sich reichlich versehen muß, die wollenen Decken, Buschmesser, Äxte, Kochgeschirre nebst anderen vom Europäer ungern vermißten Kleinigkeiten und schließlich der Proviant, der fast den größten Teil des Gepäckes ausmacht. Ihn muß man vollständig von der Küste mitnehmen, weil das von hohen Gebirgen durchsetzte Innere der Inseln vollkommen unbewohnt ist, und der samoanische Urwald außer wilden oder seit altersher verwilderten Schweinen, auf die man allerdings mit einiger Sicherheit rechnen kann, keine nennenswerten Nahrungsmittel für den Menschen bietet. Außerdem sind die Samoaner bei ihrem recht gesegneten Appetit für reichliche Beköstigung sehr dankbar, wofür sie aber auch erstaunliche Leistungen vollbringen und in den schwierigsten Lagen ihre letzten Kräfte anspannen, um die Reise zu glücklichem Ende zu bringen. Es gibt wohl wenig Völker, bei denen der Weg zum Herzen mehr durch den Magen geht, wie das samoanische.

So brachen wir denn mit dem stattlichen Gefolge von 20 Mann nebst einer Meute von sieben für die Jagd auf Schweine bestimmten Hunden in aller Frühe auf und wanderten zunächst an der Küste entlang durch die ausgedehnten Palmen- und Bananenpflanzungen nach Safotu, eine Stunde westlich von unserem Wohnort Matautu, von wo die Richtung landwärts eingeschlagen wurde. Ein gut gehaltener, nur an wenig Stellen steiniger, breiter Weg führt etwa 2 Stunden in mäßiger Steigung durch Palmenhaine und kräftigen, wenn auch nicht mehr ursprünglichen Wald bis zu der Kakaopflanzung Olonono, auf deutsch Möwennest, die einem Weißen gehörte, aber leider durch giftige Dämpfe aus dem nahen neuen Krater zerstört worden ist. Von hier aus hatte ich früher zahlreiche Märsche in die Berge gemacht, indem der Besitzer mir größte Gastfreundschaft hatte zuteil werden lassen.

Nach kurzer, der Sammlung unseres stark auseinander gekommenen Trupps und der Einnahme eines Imbisses gewidmeten Pause ging es weiter, zunächst durch die Pflanzung und dann auf schmalem Buschpfad über teils flaches, teils steiles Gelände durch ein Gebiet, an dem die Wirkungen des Vulkanes in erschreckender Weise zutage traten. Der aus großen Bäumen gebildete ursprüngliche, noch nie zu Pflanzungszwecken geschlagene Wald war im Umkreis von mehreren Kilometern vollkommen seines Blätterschmuckes beraubt; kahl und grau reckten sich nun die mächtigen Äste gen Himmel. In dieser Gegend der immergrünen Wälder eine außergewöhnliche, an den heimatlichen Winter erinnernde Erscheinung. Schon bedecken kleinere Zweige den Boden, und nicht lange mehr wird es dauern, dann stürzen unter dem Drucke der winterlichen Stürme auch die vertrockneten Stämme mit weithin schallendem Getöse zur Erde.

An einem als Olo, d. h. Nest, bezeichneten Platze wurde um 1 Uhr der Marsch unterbrochen und Biwak bezogen, um nicht durch Überanstrengung am ersten Tage den Samoanern die Freude an dem Unternehmen zu verderben; trugen sie doch teilweise Lasten von 70-80 Pfund. Der Ort war insofern zum Lagern besonders geeignet, als hier die Einwohner von Safotu und den benachbarten Ortschaften, wenn sie auf die Schweinejagd gehen, zu übernachten pflegen und durch Anpflanzen zahlreicher Bananenstauden für geeignetes Blättermaterial zur Bedachung ihrer roh gezimmerten, aber ihren Zweck vollkommen erfüllenden Buschhäuser gesorgt haben. Nebenbei dienen die Bananenfrüchte als willkommene Ergänzung des mitgebrachten Proviants, wenn sie auch nicht die Güte und Größe der an der Küste gezogenen erreichen. Derartigen Rastplätzen begegnet man in den mittleren Höhenlagen bis zu 1000 m häufig.

Die ersten Nachmittagsstunden gingen mit dem Aufschlagen des Lagers schnell dahin. Ein Teil der Leute begann sofort mit dem Aufrichten des Zeltes, unter dem das Gepäck vor Regen in Sicherheit gebracht werden konnte, während die anderen den Bau ihrer Häuser in Angriff nahmen. Hierzu werden zwei etwa 2 m lange, in eine Gabel auslaufende mittelstarke Stämme in den Boden gerammt und durch eine Giebelstange mit einander verbunden. Rechts und links davon kommen zwei ebensolche, aber dünnere und kürzere Paare von Pfosten, an deren Verbindungsstück die als Dachsparren in geringem gegenseitigem Abstande aufzulegenden dünnen Stäbe befestigt werden. Auf sie kommen dann die dachziegelartig übereinander greifenden Bananenblätter, die der Sicherheit halber noch mit einer dichten Schicht von Farnwedeln bedeckt werden. Damit ist das Haus fertig, falls man es nicht vorzieht, zum Schutz gegen Kälte und seitlich eindringenden Regen auch die Wände mit Laub zu bekleiden. Ein kleiner, das Haus umgebender Graben dient zur Aufnahme und Ableitung des von dem Dache herunterkommenden Regenwassers. Geschlafen wird auf einer Art Pritsche, die etwa 30 cm über der Erde aus dicht an einander gelegten dünnen Stämmen gebildet und mit einer starken Laubschicht bedeckt ist, oder auf einer auf dem Boden ausgebreiteten Lage von Farnwedeln.

Gleichzeitig haben zwei Leute, denen das Amt als Köche zugeteilt worden ist, die Umgebung nach trockenem Holz abgesucht und Feuer angesteckt, damit ihre Gefährten nach Beendigung ihrer Arbeiten nicht mehr zu lange auf die wohlverdiente Stärkung zu warten brauchen. Heute gibt es außer Dosenfleisch und -Fisch noch Brotfrucht und Taro, später müssen sie sich mit Reis und einer vergrößerten Portion Hartbrot begnügen, weil jene sich nicht länger halten. Als wärmendes Getränk dient Tee mit Zucker, denn Alkoholika sind den Samoanern von der Regierung wohlweislich verboten worden; wer sie ihnen dennoch gibt, setzt sich sehr empfindlicher Strafe aus. Der Abendmahlzeit folgt der Genuß einer sog. Utufanga, einer Art Zigarette, die durch Einwickeln eines Blattes einheimischen Tabakes in ein Stückchen Bananenblatt hergestellt ist; denn die Samoaner sind mit wenigen Ausnahmen leidenschaftliche Raucher. Dabei erzählen sie sich Geschichten und singen Lieder, bis sich die Anstrengungen des Marsches geltend machen und einer nach dem andern sein Lager aufsucht. Der tausendstimmige Chor der Grillen, der die Nacht eingeleitet hat, verstummt und tiefste, durch keinen Laut gestörte Ruhe senkt sich über die Natur. Noch eine kurze Zeit sitzen wir vor unserm Zelt, in vollen Zügen die würzige, reine Luft genießend, während über uns der südliche Sternhimmel glitzert und funkelt, als wolle er sich dem Scheidenden noch einmal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit zeigen. – –

Am nächsten Morgen, wenn der Tag eben zu grauen beginnt, wird die Schar geweckt, damit noch in Ruhe ein kräftiges Frühstück eingenommen und das Gepäck sorgfältig verstaut werden kann. Dann geht es vorwärts, in den Busch hinein, indem zwei der Leute mit Axt und Messer den Weg für die Nachfolgenden von Hindernissen befreien.

Der Wald zeigt jetzt wieder echt tropischen Charakter, nachdem er dem Bereiche des Vulkanes entrückt ist. Die markantesten Vertreter des Baumwuchses sind gewaltige Banyan- oder Feigenbäume, die ihr weit ausgebreitetes Laubdach nicht auf einem hohen Stamm tragen, sondern auf einem Gewirr unzähliger, aus den oberen Zweigen entspringender, oft Stammesdicke erreichender Luftwurzeln. Neben ihnen gibt es noch andere Baumriesen mit hochaufsteigenden, geraden Stämmen, mit denen sie ihre Laubkronen über die gesamte andere Vegetation erheben, um Licht und Luft vollständig ausnutzen zu können. Sie tragen auf ihren Ästen eine Menge anderer krautiger Gewächse, namentlich Orchideen und Farne, deren Lichtbedürfnis ihnen diesen erhöhten Standort anweist. Diese schmarotzerähnliche Lebensweise ist in tropischen Wäldern im Gegensatz zu unseren Klimaten überaus weit verbreitet, so daß man vielfach mit Recht sagen kann: auf den Bäumen wachsen mehr Pflanzen als unter ihnen. Denn auch die Stämme der weniger hohen Bäume sind oft über und über mit solchen Pflanzen bedeckt, doch sind es hier schon mehr den Halbschatten liebende und die starke Verdunstung weniger vertragende Arten, wie Moose und feine, dünne Farne. Dazwischen ranken dann von Ast zu Ast die langen Lianen, während andere ihre Zweige von den hohen Baumkronen bis tief zur Erde herabhängen lassen.

Einen charakteristischen Bestandteil gerade der höheren Lagen bilden neben zwei Palmenarten mehrere Arten von Baumfarnen, die auf schlankem, teils niedrigem, teils viele Meter hohem Stamme eine Rosette bis 4 m langer, feinzerteilter, saftiggrüner Wedel tragen. Der Boden ist mit den verschiedenartigsten Kräutern bedeckt, unter denen auch wieder die Orchideen und Farne eine Hauptrolle spielen. Trotz dieser überreichen Entwicklung ist aber der samoanische Urwald im Gegensatz zu dem anderer tropischer Gebiete, z. B. Javas und Brasiliens, wo das Unterholz und die Schlinggewächse ein fast undurchdringliches Dickicht bilden, durch das man sich mühsam Schritt für Schritt seinen Weg erkämpfen muß, doch licht und der Vormarsch braucht nur hier und da bei besonders starken Sträuchern unterbrochen zu werden. Kein Wunder also, daß der samoanische Wald großen Reiz auf den Naturfreund ausübt, noch dazu, wenn man bedenkt, daß der Genuß seiner erhabenen Schönheiten weder durch feindliche Eingeborene, noch wilde Tiere und giftige Schlangen beeinträchtigt wird.

Am Nachmittag wurde das große Flußbett Maliolio erreicht und unter schwierigeren Umständen wiederum das Lager aufgeschlagen; denn Bananen gibt's hier oben in etwa 1000 m Höhe nicht mehr, und so mußten sich unsere Samoaner mit den viel kleineren Blättern einer in den Bergen häufigen wilden Ingwer-Art behelfen, mit denen sich aber, wenn sorgfältig gearbeitet wird, auch ein brauchbares, regensicheres Dach herstellen läßt. Damit war der Rest des Nachmittags verbracht und als die Sonne unterging, konnten sich unsere Leute der Bereitung der Mahlzeit hingeben, bei der die Fleischkonserven durch einen unterwegs erlegten stattlichen Eber ersetzt waren.

Der nächste Tag wurde der Erkundung der Gegend gewidmet. Ein Teil der Mannschaft erhielt die Aufgabe, einen Verbindungsweg zu schlagen nach dem in westlicher Richtung gelegenen Mataana, einem mächtigen alten Krater, der mit seinen 1600 m die höchste Erhebung der Insel darstellt. Die anderen sollten einen Pfad nach einem in der Nähe des Lagers befindlichen, kleineren Berg herstellen und auf dessen Gipfel durch Entfernen des Unterholzes einen Ausblick auf das umliegende Gelände schaffen.

Wir beide verfolgten unterdessen den Lauf des an hohen Fällen reichen Wildbaches, dessen Uferwuchs mit vielen Baumfarnen durchsetzt war, während zarte Selaginellen und andere Kräuter einen dichten Rasen im Bachbett bildeten. Von den schönsten Stellen wurden photographische Aufnahmen gemacht, die wegen des wildromantischen Charakters der Landschaft, verbunden mit der überwältigenden Üppigkeit des Pflanzenwuchses zu den besten meiner Sammlung zählen.

Dann bestiegen wir den benachbarten Berg, der infolge seiner abgesonderten Lage vorzügliche Aussicht auf das Massiv des Mataana sowie einen großen Teil der Insel bis weit über das wie ein feiner, weißer Streifen erscheinende Riff hinaus gewährte. Wir waren insofern vom Glück begünstigt, als die Luft bei unserer Ankunft noch vollkommen klar war und die in diesen Höhen nur selten ausbleibende Nebelbildung erst spät am Nachmittag einsetzte, um sich dann allerdings am Abend in einen heftigen Regen zu verwandeln.

Auch die Samoaner, die für Naturschönheiten im allgemeinen weniger empfänglich sind, waren mit dem Erfolg des Tages zufrieden, nachdem es dem auf den Mataana entsandten Trupp gelungen war, wiederum ein stattliches Wildschwein zu fangen, von dem Herz, Leber und das dem Häuptling nach Landessitte zustehende Rückenstück unsere Abendtafel zierten.

Am folgenden Morgen wurde in aller Frühe – die Sterne funkelten noch – der wärmende Tee bereitet, das Gepäck geschnürt und der Vormarsch auf den Gebirgskamm angetreten. Je näher wir ihm kamen, um so mehr zeigte die Zusammensetzung des Waldes den Einfluß verminderter Temperatur, verbunden mit erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt der Luft: die Bäume wurden niedriger, doch waren ihre Stämme immer mehr mit kleinen Pflanzen besiedelt, Moose bekleideten sie oft von oben bis unten in über 20 cm dicken Schichten, aus denen die feinen, größter Feuchtigkeit bedürfenden Schleierfarne hervorragten. Der Weg war angenehm, die kühle Temperatur und dünne Luft erleichterten das Überwinden der an und für sich schon mäßigen Steigung ungemein. Besonderen Reiz erhielt der Tag noch dadurch, daß wir auf zahlreiche frische Spuren von verwilderten Rindern stießen, doch ohne die Tiere selbst zu Gesicht zu bekommen; sie waren wahrscheinlich beim Nahen der ersten Leute ausgerückt. Dafür fanden wir aber ein von den vorausgeeilten Leuten gefangenes starkes Schwein vor.

Zum Abstieg wurde die südöstliche Richtung gewählt, weil sich weiter westlich hohe und steile Abstürze befinden, die trotz der Bekleidung mit Busch nur mit größter Anstrengung zu überwinden sind, wie ich bei einer früheren Durchquerung hatte erfahren müssen. Man ist eben in diesen Gegenden immer etwas auf den Zufall angewiesen, weil des hohen Waldes wegen eine Orientierung nach bestimmten Punkten nur selten möglich ist, und es eine brauchbare Karte überhaupt nicht gibt.

Das Jagdglück unserer Leute erreichte an diesem Nachmittag seinen Höhepunkt, indem die unermüdlich jagenden Hunde in einem sumpfigen, mit dichtem Farngestrüpp bestandenen Gelände noch zwei Schweine aufscheuchten und durch ihr weithin schallendes Geläute das Zeichen zu sofortiger Verfolgung gaben, die denn auch von Erfolg begleitet war. Uns wäre es zwar lieber gewesen, wenn den Leuten keine weitere Gelegenheit zur Betätigung ihres Jagdeifers gegeben worden wäre, denn abgesehen von der Beschwerung des Gepäckes war eines plötzlich eingetretenen Wettersturzes wegen größte Eile geboten, um aus dem sumpfigen Gebiet herauszukommen und einen zum Biwakieren geeigneten Platz zu finden.

Das war aber keineswegs einfach, denn entweder war das Gelände steil und steinig oder so sumpfig, daß man fast bis zu den Knieen durchs Wasser waten mußte; die Dämmerung war schon nicht mehr weit entfernt, als es uns endlich gelang, eine kleine, etwas geneigte Fläche ausfindig zu machen, auf der das Wasser schnell abfloß und Raum für Hütten war. Mit dem Bedachungsmaterial war es allerdings schlecht bestellt, denn Ingwer und Bananen fehlten hier vollständig; Feuer konnte wegen der großen Nässe nicht angezündet werden, doch ertrugen die Samoaner, die in der Kälte zitterten wie Espenlaub, ihr Ungemach mit stoischer Ruhe und vertrieben sich, dicht aneinander gedrängt, in ihren Hütten sitzend die lange Nacht mit Betrachtungen über das leckere Mahl, zu dem am folgenden Abend die drei Schweine verarbeitet werden sollten.

Am folgenden Tag sollten wir die Gefährlichkeit der samoanischen Wildbäche kennen lernen, die unter gewöhnlichen Umständen mehr oder minder trocken liegen, bei schweren Wolkenbrüchen aber, wie sie auf den Bergen häufig sind, gewaltige Wassermassen mit sich führen und dann unter donnerartigem Getöse mit rasender Schnelligkeit zu Tal stürzen und alles mit sich fortreißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Kein Bach ist dann zu überschreiten, weil diesem gewaltigem Druck kein Mensch standhalten kann und die oft in großer Zahl einander folgenden Wasserfälle den sicheren Tod bedeuten würden.

Wir waren, nachdem der Regen in der Nacht nachgelassen hatte, einem an unserem Lager vorbeiführenden Wildbach gefolgt, indem wir, soweit nicht Wasserfälle zur Umgehung zwangen, dessen Bett selbst als Weg benutzten. Unterdessen hatte der Regen wieder eingesetzt und sich weiter oben derartig verdichtet, daß innerhalb weniger Minuten das Bachbett mit einer brausenden, durch die tiefen Stürze in schäumende Gischt verwandelten, braunen Wassermasse gefüllt war, und das gerade in dem Augenblick, als wir wegen eines steilen Absturzes von dem linken auf das rechte Ufer übergehen mußten.

Die Lage war peinlich, denn wenn der Regen den ganzen Tag über anhielt, war auch an Überschreiten des Baches nicht zu denken; Feuer konnten wir auch nicht machen und zu allem Unglück waren die Leute mit meinem Gepäck zurück und kaum mehr zu erwarten. Eine Nacht, schlimmer als die vorige, stand uns bevor. Es blieb uns also nichts übrig als ein Notdach zu errichten und durchnäßt bis auf die Haut der Dinge zu harren, die da kommen sollten. Wo wohl die anderen waren? Vielleicht saßen sie weiter oberhalb so wie wir notdürftig gegen den Regen geschützt, vielleicht waren sie aber schon früher auf das rechte Ufer übergetreten und hatten sich einen neuen Pfad durch den Busch geschlagen.

Nach dreistündigem Warten begann der Regen schwächer zu werden, das Brausen des Wassers ließ nach und eine Stunde später konnte der Übergang ohne Gefahr des Weggespültwerdens bewerkstelligt werden, gerade noch rechtzeitig, um den in Aussicht genommenen Lagerplatz zu erreichen. Damit Nachkommende – namentlich meine Leute mit den trockenen Kleidern – es sich nicht einfallen ließen, hier zu biwakieren, wurde ein Zettel mit der Weisung hinterlassen, uns so schnell wie möglich zu folgen. Dann gings zwei Stunden lang im Geschwindschritt einem Jagdpfad entlang, bis zu einem der eben beschriebenen samoanischen Rastplätze, an dem wir zu unserer großen Freude bereits die ganze andere Reisegesellschaft vollzählig vereint in eifriger Tätigkeit vorfanden. Sie waren in vier Trupps, alle auf verschiedenen Wegen herunter gekommen und hatten sonderbarer Weise trotzdem alle denselben Punkt erreicht. So war denn wenigstens das Ende dieses Tages wider Erwarten günstig, wir hatten unser warmes Essen und konnten unter sicherem Obdach und in trockenen Kleidern schlafen.

Damit war die Hauptarbeit getan, denn von hier aus führte ein oft begangener und daher gut ausgetretener Pfad durch meist parkartigen, von vielen langsam dahinfließenden Bächen durchzogenen Urwald nach dem Ziele unserer Wanderung, Sili, wo wir zur Mittagszeit glücklich ankamen. Sili ist ein kleines Dorf, eine halbe Stunde landeinwärts an einem großen, breiten, das ganze Jahr Wasser haltenden Fluß, innerhalb prachtvoller Landschaft. Früher hatte ich dort mehrere Monate Standquartier genommen, wurde daher diesmal mit besonderer Freundlichkeit aufgenommen. Schnell war im Hause des Bürgermeisters – jedes samoanische Dorf hat aus politischen Rücksichten sein eigenes kommunales Oberhaupt – die Kawa gemacht und der erfrischende, nach dem langen Marsche doppelt willkommene Trank in dem Kokosnußbecher herumgereicht. Besonders freute sich die Familie meines alten Gastfreundes, und die guten Leute taten alles, was in ihren Kräften stand, uns den Aufenthalt in ihrem Hause so angenehm wie möglich zu machen. Gerade die Art und Weise, wie die Samoaner Gastfreundschaft zu gewähren pflegen, ist es in erster Linie, was uns dieses Volk so sympathisch macht und seine Fehler, die es natürlich auch hat, vollkommen in den Hintergrund treten läßt. Der beste Platz im Hause wird dem Gaste angewiesen, ihm gebührt der erste Trunk, er bekommt das beste Essen und das beste Lager; ja, oft zieht die ganze Familie aus, um ihm das ganze Haus zur freien Verfügung zu überlassen. Dagegen ist es selbstverständlich, daß man als Gegenleistung ein entsprechendes Gastgeschenk in Form von Tüchern, Dosenfleisch u. dgl. hinterläßt, weil man als Weißer kaum in die Lage kommt, die genossene Gastfreundschaft je wieder in gleicher Weise zu vergelten. Hier blieben wir noch den folgenden Tag, um unseren Leuten, denen die Unbill der Witterung stark zugesetzt hatte, die notwendige Erholung zu gönnen, und marschierten dann nach dem an der Küste gelegenen, auf einem alten Lavafelde erbauten Satupaitea, wo wir uns trennten, indem ich in 2 Tagen nach Matautu zurückging, während der Amtmann, der noch Dienstgeschäfte zu erledigen hatte, in langsamerem Tempo nach seinem Amtssitze zurückkehrte. Die Wanderung des ersten Tages war zwar lang, aber wenig anstrengend, da die Wege im allgemeinen gut gepflegt waren und abgesehen von einer etwa 3 km durch Wald gehenden Strecke immer durch Dörfer und Pflanzungen hindurchführen. Dieser Wald liegt jenseits einer großen bei Satupaitea beginnenden, von ausgedehnten Dörfern umrahmten Bucht und reicht bis zu dem Distrikt Faasaleleaga, einem der bedeutendsten und größten in ganz Samoa. Hier reiht sich auf eine Entfernung von 4-5 Wegstunden den Ausbuchtungen der meist durch ein Riff vor dem Anprall des Meeres geschützten Küste folgend, Dorf an Dorf, deren große Häuser und sauber gepflegte Plätze einen sichtbaren Beweis von dem Ordnungssinn und Wohlstand ihrer Bewohner geben. Sie sind der Sitz mehrerer mächtiger Häuptlinge und Sprecher, die durch ihre Sonderbestrebungen der Regierung schon viele Sorgen bereitet und auch die letzten Unruhen im Frühjahr 1909 angezettelt haben, zu deren Unterdrückung drei Kriegsschiffe von der ostasiatischen Station nach Samoa beordert werden mußten.

Bei Puapua, dem letzten Orte des Distriktes, in dem auch übernachtet wird, ändert sich das Bild vollkommen. Denn hier tritt man in den tiefen Schatten eines alten, von großen Bäumen durchsetzten Küstenwaldes, der ein über drei Stunden breites, viele Meter mächtiges Lavafeld bedeckt. Von gut gepflegten Wegen kann da keine Rede mehr sein. Die Samoaner haben zwar seit altersher durch Ausfüllen der größten Spalten und durch Entfernen allzu scharfkantiger Steine die größten Schwierigkeiten zu mildern gesucht, aber trotzdem ist äußerste Vorsicht beim Vorwärtsschreiten geboten, damit man nicht zu Fall kommt oder durch Fehltreten den Fuß verstaucht. Jenseits dieses Lavafeldes lag früher ein Bezirk, welcher der Faasaleleaga in nichts nachgab und wegen der Fruchtbarkeit seines Bodens und seiner ausgezeichneten Kulturen geradezu der Garten Savaiis genannt wurde. Es ist der Distrikt Lealatele. Seine Einwohner zeichneten sich durch besonderen Fleiß vor ihren übrigen Landsleuten aus und unterhielten große, weit über den Hausbedarf hinausgehende Pflanzungen von Kokospalmen, Kawa, Kakao und Tabak, deren Produkte zum großen Teil von Matautu aus nach Apia verschifft wurden.

Heute ist dieser unvergeßliche Bezirk ein Feld des Todes, die Dörfer, die Kulturen, alles ist unter einer haushohen Lavaschicht begraben, die an der Küste über 2 Wegstunden breit ist.

Es war in den ersten Tagen des August 1905. Einige Tage vorher hatte ein leichtes Erdbeben stattgefunden, dem man jedoch keine besondere Bedeutung beilegte, weil solche in Samoa sehr häufig sind. Und auch als man einige Tage später hinten in den Vorbergen Rauch aufsteigen sah, dachte im ersten Augenblick doch wohl noch niemand ernstlich daran, daß da ein Vulkan entstanden sei, der der ganzen Gegend zum Verderben gereichen sollte. So still und geräuschlos, so ganz im Gegensatz zu anderen Feuerbergen war seine Entstehung erfolgt. Die Vorgänge während der ersten beiden Tage hat keiner aus der Nähe beobachtet, weil die genaue Lage der Ausbruchstelle sich nicht schnell feststellen ließ. Als aber am dritten Tage die ersten Weißen unter Begleitung ortskundiger Samoaner zum neuen Vulkan vorgedrungen waren, sahen sie sich einem großartigen Naturschauspiel gegenüber. Aus drei in einer talartigen Einsenkung nahe bei einander liegenden großen Öffnungen wurden in kurzen Zwischenräumen unter kanonenartigen Explosionen glühende Steine und Asche herausgeschleudert und hatten bereits einen kleinen Kegel zu bilden begonnen. Durch die Hitze war der Urwald im Umkreis von mehreren Hundert Metern vollkommen verbrannt, so daß nur noch die stärkeren Baumstämme mit verkohlter Rinde und ihrer Blätter und dünneren Äste beraubt, gen Himmel strebten. In einem, von hier nach Westen ziehenden Tale schob sich langsam eine viele Meter starke, einen scharfen Brandgeruch verbreitende, glühende Geröllmasse hinab.

Selbstredend war die Bevölkerung jetzt von den größten Besorgnissen erfüllt, lebten doch die grausigen Ereignisse von Martinique noch in Aller Erinnerung. Aber etwas derartiges trat nicht ein. Die Detonationen wurden zwar immer häufiger und heftiger, daß sie auf 15 km noch deutlich gehört wurden, der die Auswurfstelle umgebende Wall erreichte schließlich eine Höhe von über 100 m und feine Aschenteile wurden vom Winde bis zur Küste hinabgetrieben. Die in dem Tal herabkommende glühende Gesteinsmasse hatte sich noch bedeutend vermehrt und schob sich nun in einer haushohen Wand sogar über die das Tal begrenzenden Bergrücken hinab. Nach einigen Wochen verloren aber die Erscheinungen sehr an Heftigkeit und die alte Anschauung, daß der Vulkanismus in Samoa im Erlöschen begriffen sei und es sich in diesem Falle nur um sein letztes Aufflackern handele, schien recht zu behalten.

Da begann Anfang Dezember flüssige Lava dem Krater zu entströmen und ihren Lauf auf Lealatele zu nehmen, wo sie einem Flußbett folgend die Küste erreichte. Weitere Nachschübe, die in mehr oder minder großen Zwischenräumen folgten, setzten sich rechts oder links an oder flossen über die bereits erkaltete Lava hinweg, bis nach wenigen Monaten der ganze schöne Distrikt bis zu dem nur durch einen Fluß von Matautu getrennten Saleaula unter der kahlen, schwarzen Masse begraben war, aus der nur an einer Stelle als Wahrzeichen vergangener Pracht Turm und Giebel zweier katholischer Kirchen herausragten. Mit dem Überschreiten dieser Lavadecke, unter der immer noch glühendes Magma zum Meere fließt, war diese letzte größere Reise auf Savaii beendigt und nun folgte die Zeit der Vorbereitungen zur Heimreise.

Im Juli fuhr ich mit der »Maori«, einem kleinen, dem interinsularen Verkehr dienenden Dampfer, nach Apia, wo ich noch zwei Wochen als Gast des Gouverneurs in dessen Villa Vailima zubrachte. Die Villa ist ein stattliches, mit schönen Räumen versehenes zweistöckiges Gebäude, das nach Landessitte aus Holz erbaut und mit großem Park umgeben ist. Früher wohnte hier der bei den Engländern beliebte Dichter Stevenson, der auch auf der Spitze eines in der Nähe gelegenen Berges bestattet ist. Nach ihm übernahm es der Hamburger Großkaufmann Kunst, unter dem es zu seiner jetzigen Größe ausgebaut wurde; und nach dessen Tode wurde es vom Deutschen Reiche gepachtet, um dem Gouverneur als Wohnung zu dienen und zugleich als äußeres Zeichen dafür, daß wir gewillt sind, den mit deutschem Seemannsblute getränkten Boden Samoas zu behaupten und so zu verwalten, wie es der Nutzen der Kolonie und die Ehre unseres Vaterlandes erfordern.

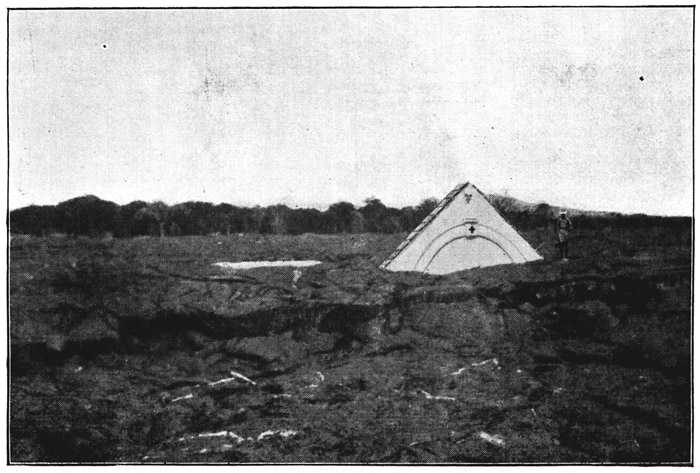

Giebel der unter der Lava begrabenen Kirche von Lealatele

Vailima, die Wohnung des Gouverneurs bei Apia