|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Hauptmann M. Bayer.

Um die letzte Jahrhundertwende sprach man in Deutschland wenig von kolonialen Dingen, denn das Interesse dafür war nur gering, und die Nachrichten flossen deshalb spärlich. Vielleicht war's auch umgekehrt: daß man so wenig für die Kolonien übrig hatte, weil man fast nichts von ihnen hörte.

Mitunter fand jedoch der eifrige Zeitungsleser in seinem Leibblatt an versteckter Stelle eine kurze Notiz, die ihm besagte, daß irgendwo in Afrika, von einem ihm gänzlich unbekannten, wilden Volksstamm, in einer Gegend, von der er kaum eine dunkle Ahnung hatte, wo sie lag, wieder einmal ein kleiner Aufstand angezettelt worden sei. Durch diese Nachricht ließ er sich aber durchaus nicht in seiner Ruhe stören, sondern rauchte gemütlich und unerschüttert weiter sein Pfeifchen zum Morgenkaffee, denn die Erfahrung hatte ihn schon gelehrt, was es mit solchen »Aufständen« gewöhnlich für eine Bewandtnis habe. Der Verlauf war so: Erst hieß es, da oder dort seien Unruhen ausgebrochen, dann kam die Nachricht von einem ernsten Putsch mit einigen Toten und Verwundeten; hierauf pflegte die Meldung zu folgen, daß eine Strafexpedition ausgerüstet und in Marsch gesetzt worden wäre. Schließlich lautete die Losung, daß die Aufwiegler bestraft und ihre Führer in Ketten gelegt oder mit den Zweigen eines kräftigen Baumes in nähere Verbindung gebracht worden seien. Dann war »die Ruhe wieder hergestellt«.

Auch als im Jahre 1903 die Kunde durch die Presse lief, daß die Bondelzwarts in Südwestafrika aufsässig geworden seien, legte man dieser Nachricht zunächst keine große Bedeutung bei; das einzige, was diesmal auffällig und absonderlich erschien, war der Name des aufrührerischen Volkes, der zumal den Witzblättern ungemein gefiel. Bondelzwarts! Mit Humor begabte Poeten bemühten sich mit Erfolg, Reime darauf zu finden, und das Hottentottenvolk gelangte auf diese Weise zu einer bescheidenen, aber eigenartigen Berühmtheit.

Als dann die Meldungen folgten, daß Gouverneur Leutwein die Truppen aus dem Norden der Kolonie, aus dem Hererolande, herangezogen habe, um gegen die Aufrührer zu ziehen, und daß diese, nach einigem Widerstand, die Waffen gestreckt hätten, schien alles wieder programmmäßig in das richtige Geleise eingefahren zu sein.

Da schlug, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, im Januar 1904 die Hiobsbotschaft ein, daß die Hereros aufgestanden wären und alle in ihrem Gebiete ansässigen Farmer ermordet hätten. Im ersten Augenblick übersah man noch nicht die ganze Größe der Gefahr und den Umfang, den diesmal der Aufstand genommen hatte. Als aber das Kabel die lange Liste der Opfer meldete, und als die schwierige Lage der geringen Schutztruppe und der weit verstreuten, schwachen Stationsbesatzungen bekannt wurde, hörte man rasch auf, am Ernste der Lage zu zweifeln.

»Rasche Hilfe und Entsatz«! hieß die Losung. Das war aber schneller gesagt, als getan. Woher nehmen? Die nächste Kolonie, Kamerun, konnte nicht viel Leute entbehren und hatte gerade damals mit sich selber schon genug zu tun. Unser Stationsschiff in Südafrika, der kleine Habicht, konnte nur ein sehr schwaches Landungskorps abgeben. Also die Kolonialarmee hinaus! Aber wir haben ja keine! Doch wir hatten ja eine große Armee, eine halbe Million Streiter unter den Waffen. Konnte man da nicht einfach ein Regiment, eine Brigade, eine Division, ein Korps mobil machen, nach der Kolonie hinüberwerfen und den Brand mit Gewalt im Keim ersticken? Nein, das ging nicht. Unser ständiges Heer ist nicht für die Tropen eingerichtet.

So fiel denn der Marine-Infanterie die schöne Aufgabe zu, den bedrängten deutschen Kameraden zuerst zu Hilfe eilen zu dürfen.

Gleichzeitig meldeten sich so viele Freiwillige aus dem ganzen Reiche, aus allen Ständen und Berufen, daß neue Schutztruppen-Kompanien und -Batterien gebildet werden konnten, die sich der Marine-Infanterie anschlossen. Der erste Transport, unter Major von Glasenapp, fuhr schon am 21. Januar aus. Ihm folgten weitere Nachschübe in kurzen Zwischenräumen.

Inzwischen häuften sich die Nachrichten aus dem Schutzgebiete in bedenklicher Weise. Aus der ganzen Lage ging deutlich hervor, daß es sich diesmal nicht um einen unbedeutenden Aufstand handelte, sondern um den Verzweiflungskampf eines großen, kriegerischen, wilden Volkes. Der Gegner schien vorzüglich organisiert, bewaffnet, ihm stand die genaue Kenntnis des Landes zu Gebote, er war an das Klima, an das Leben in der öden Steppe gewöhnt. All dies verschaffte ihm ein gewisses Übergewicht, zumal unsere Schutztruppe vorläufig an Zahl sehr schwach war. Im ganzen standen nur etwa 800 Mann zur Verfügung, die ein Gebiet, viel größer als das Deutsche Reich, besetzen, verteidigen, beruhigen sollten!

Hierzu kam noch, daß es in der Kolonie keine guten Straßen gab, daß längs der Küste ein breiter Wüstenstreifen das Innere von der See trennte, und daß nur eine einzige kleine Bahn in das Herz der Kolonie führte.

Der Gouverneur war noch im Süden; lange hörte man nichts von ihm, denn er verfügte weder über eine gesicherte Signallinie, noch über genügend Kräfte, um über Windhuk durch Patrouillen fortgesetzt über den Stand der Dinge berichten zu können. Die auftauchende Nachricht, der Gouverneur sei abgeschnitten, umzingelt, ja sogar ermordet, verbreitete sich mit der Schnelligkeit aller falschen Gerüchte und wurde geglaubt.

Bald merkte man auch, daß die Bahn Swakopmund–Windhuk unterbrochen sei; die Hereros schienen planmäßig alle Brücken zu zerstören, alle Stationsgebäude anzuzünden, alle von Deutschen bewohnten Ortschaften einzuschließen und heftig zu belagern.

In der Heimat ergriff die bange Sorge um das, was nun werden sollte, allmählich auch diejenigen Kreise, die sich bisher nicht um die Kolonien bekümmert hatten. Man ward sich klar, daß man das Schutzgebiet früher stiefmütterlich behandelt hatte. Mit Ingrimm fühlte man aber auch, daß man vorläufig machtlos war, dem hereinbrechenden Verderben Halt zu gebieten. Natürlich erhoben sich nun auch Stimmen, die nach einem Sündenbock schrien, den man, wie in solchen Fällen üblich, für das ganze Unglück verantwortlich machen könnte. Der Bürokratismus im allgemeinen, der Gouverneur im besonderen, die Farmer, die Kaufleute in der Kolonie, die Schutztruppe, die Eingeborenenpolitik, der Impfzwang, das Steuerwesen, und weiß Gott noch was alles, sollten am Aufstand schuld sein.

Mit großer Sorge beobachtete man unterdessen das Anwachsen des Aufstandes.

Eine Zentnerlast fiel allen vom Herzen, als nun die Meldungen vom raschen Siegeslauf der Kompanie Franke eintrafen. Franke wurde zum Helden des Tages. Wie er mit einer Handvoll Leute von Süden im Eilmarsch herangekommen war, wie er in Windhuk einzog, Okahandja entsetzte, den steilen Kaiser-Wilhelmberg erstürmte und schließlich, zusammen mit Stabsarzt Dr. Kuhn, die Gegend um Omaruru vom Feinde säuberte, all das machte den Eindruck einer ganz außerordentlichen Waffentat und erregte freudige Bewunderung. Hatte man eine zeitlang unter dem Drucke der Ereignisse sehr trüb in die Zukunft geblickt, so machte sich nun ebenso schnell wieder ein übertriebener Optimismus breit. Der ganze, große Hereroaufstand schien durch Franke's Zug fast so gut wie beendet. Man zweifelte nicht, daß das kleine Hererovolk nunmehr einsehen werde, wie vergeblich es sei, gegen das große, mächtige Deutsche Reich die Hand zu erheben. Im Banne einer rein europäischen Logik sagte man sich, daß nunmehr die Hereros ihren Fehler schleunigst wieder gut machen und um Frieden bitten würden.

Doch nichts dergleichen geschah. Der Gegner blieb verstockt, ja, er schrieb noch obendrein höhnische Briefe und schien gewillt, den Kampf bis zum Äußersten fortzusetzen.

So entschloß man sich denn, noch viel mehr Truppen hinauszusenden. Vor allem waren auch Eisenbahner nötig, um die Linie Swakopmund – Windhuk wieder in stand zu setzen. Für den Fall aber, daß der Gouverneur wirklich dem Aufstand zum Opfer gefallen sei, mußte schleunigst ein höherer Stab nach Südwest entsendet werden.

Als Führer wurde der Inspekteur der Marine-Infanterie, Oberst Dürr ausersehen, und » der Stab des Marine-Expeditionskorps,« wie der offizielle Titel lautet, wurde ziemlich reichlich mit Offizieren bedacht, damit er jeden Anforderungen, nötigenfalls sogar denen der obersten Leitung aller Operationen, gerecht werden konnte. Zwei Generalstabsoffiziere sollten dem Obersten Dürr beigegeben werden.

Es ist nicht meine Absicht, meine rein persönlichen Erlebnisse in diesem Aufsatz des Näheren zu beleuchten, vielmehr möchte ich mich darauf beschränken das zu beschreiben, was ich rings um mich sah, und was wir in unserer Gesamtheit erlebt haben, als wir in den Krieg fuhren.

Aber lediglich um wieder einmal zu zeigen, wie rasch sich entscheidende Wendungen im Leben vollziehen, und wie schnell gerade der Soldat vor wichtige Entschlüsse gestellt wird, möchte ich erwähnen, daß ich an einem der letzten Tage des Januar, um 10 Uhr morgens, wie immer, meinen Dienst im Gebäude des Großen Generalstabs in Berlin antrat, ohne zu ahnen, daß die nächsten Stunden mein Schicksal auf Jahre hinaus in völlig neue Bahnen lenken sollten. – – – Es war noch nicht Mittag, als ich in eine Droschke sprang, dem darob hocherfreuten Rosselenker ein anständiges Trinkgeld in die Hand drückte, damit er seine »frohe Mähre« zu starker Gangart anspornen sollte: Als Ziel gab ich ihm die Adresse eines Militärarztes an, der meine Tropendienstfähigkeit bescheinigen sollte.

Abfahrt von Hamburg

Die Küste bei Swakopmund

Eine Stunde später meldete ich mich im historischen Vortragszimmer Moltke's beim Chef des Generalstabes der Armee, dem Grafen Schlieffen. »In zehn Tagen fährt das Schiff,« sagte mein hoher Chef, »ich wünsche Ihnen alles Gute!«

Wie schon gesagt, waren wir unser zwei Generalstabsoffiziere, die dem »Stab des Marine-Expeditionskorps« zugeteilt waren, und mit unserer Ernennung war der Stab als solcher gegründet. Im übrigen bestand aber die neue Behörde nur aus unseren Personen, und deren gesamte Akten vorläufig nur aus unseren Notizbüchern.

Was ist aber ein höherer Stab ohne ein Büro und ohne »Akten?« Das klingt ironisch und boshaft, ist aber weder das eine, noch das andere. Die Fülle der Arbeiten, die Masse der Zahlen, die Menge der auszufertigenden Befehle und der eingehenden Meldungen kann niemand aus dem Gedächtnis bewältigen. Und wenn es jemand könnte, so dürfte er es nicht tun, denn Jeden kann Tod oder Krankheit ereilen, zumal im Kriege, und der Nachfolger soll sich rasch über alles orientieren können. So wechseln denn die Menschen, und die Akten bleiben. Sie überdauern uns alle, und nach Jahrhunderten noch schöpft aus ihnen die Kriegsgeschichte als aus dem einzigen durchaus zuverlässigen Material.

Und an was ist in einem Stabe nicht alles zu denken! Aus der Fülle greife ich wahllos heraus: Munition, Verpflegung, Bekleidung, Zaumzeug, Pferde, Zugtiere, Eisenbahnen, Schienen, Signalgerät, Telegraphendraht und -Apparate, Futter für die Tiere, Karten, Landungsboote, Geschütze, Gewehre, Revolver, Maxims, und dann vor allem: Personal zur Handhabung aller dieser Geräte, zur Wartung der Pferde, zur Bedienung der menschenmordenden Waffen. All das kostet Geld, und was für Geld! Riesige Summen verschlingt ein Krieg. Wenn aber etwas Geld kostet, so hört eben die Gemütlichkeit auf – und es werden Akten angelegt. Alles wird sorgfältig gebucht, überwacht, geprüft, übergeprüft, bis kein noch so sparsamer Rechnungshof, der mit vollem Recht den Geldbeutel des Steuerzahlers vor Verschwendung schützt, etwas zu »monieren« findet.

In der Linkstraße wurden uns von der »Seetransport-Abteilung« einige leerstehende Zimmer zugewiesen. Tische und Stühle ließen wir uns vom Reichsmarineamt »gegen Quittung« geben; dann kauften wir die erforderliche Menge blauer und weißer Bogen, Stöße von Papier, eine mächtige Flasche schwarzer Tinte, die nötige Anzahl Federhalter und Bleistifte, und nun konnte es losgehen.

Es ging aber vorläufig nur langsam vorwärts, denn zunächst türmten sich die Schwierigkeiten haushoch auf.

Die Stellung des neuen »Stabes des Marine-Expeditionskorps« war eine äußerst verwickelte: Wir unterstanden »taktisch dem Großen Generalstabe, organisatorisch dem Reichsmarineamt, in anderer Beziehung dem Kriegsministerium, auch der Admiralstab war zu berücksichtigen, selbstverständlich auch das Auswärtige Amt und das Oberkommando der Schutztruppe.« Aus: Mit dem Hauptquartier in Südwestafrika von Hauptmann M. Bayer. Verlag Wilhelm Weicher, Berlin.

Wir waren den ganzen Tag unterwegs, um bei allen diesen Behörden diejenigen Schritte zu tun und alle Maßnahmen herbeizuführen, die im Interesse des Ganzen notwendig schienen. Unsere Zuversicht, den schier unentwirrbar scheinenden Knäuel zu lösen, wuchs erheblich, als wir sahen, mit welchem Verständnis, und mit welchem großen Entgegenkommen bei allen Dienststellen gearbeitet wurde, an die wir uns zu wenden hatten. Wenn es hieß »für die Kriegstruppe in Südwest«, so fielen alle Bedenken, schwiegen alle Einwände, und mit Freude sahen wir, daß der so vielgeschmähte Bürokratismus für uns nichts war, als ein leeres, hohles Wort. Es war eine Lust zu beobachten, wie all die Räder genau ineinandergriffen, wie alle die vielen, allzuvielen Behörden »auf der mittleren Linie« rasch sich einigten und nur ein Bestreben zeigten: Uns zu helfen. Das klingt wie eitel Lob, aber ich beschönige nichts. So war's eben, und ich sehe nicht ein, warum man's dann nicht auch sagen soll. Es wird so viel von ödem Bürokratismus gesprochen, in dem wir angeblich ersticken, und von nörgelnder Pedanterie deutscher Behörden; da scheint es mir angebracht festzustellen, daß damals, im Augenblick der Gefahr, der nationalen Notwendigkeit, nichts von theoretischen Bedenken und von Engherzigkeit zu spüren war, und nichts von jenen kleinlichen Hemmungen, die wir im Alltagsleben vielleicht manchmal ärgerlich empfinden mögen.

Allmählich trafen die verschiedenen Beamten und Offiziere des Stabes ein, darunter die Oberleutnants v. E. und R., die mir unterstellt wurden. Es waren zwei prächtige Menschen, die ich bald sehr lieb gewann. Sie hingen mit ganzer Seele an ihrem Berufe und zogen mit freudiger Begeisterung hinaus in den Krieg. Beide kannten Südwestafrika schon von früher und wurden uns daher zu sachverständigen Beratern.

»Wenn nur der Orlog noch so lange dauert, bis wir ankommen!« das war ihr einziges Bedenken. Sie wollten an den Feind, sie wollten ins Gefecht. Ihr Wunsch wurde ihnen nur zu bald erfüllt! Beide lagen schon 6 Wochen später tot auf afrikanischer Steppe.

Wir sollten bereits am 6. Februar von Hamburg abfahren, darum drängte die Zeit. Wir nutzten die Arbeitsstunden bis zum Äußersten aus. Daneben hatte doch auch noch jeder eine Wohnung zu räumen, seine Equipierung zu besorgen, von den nächsten Verwandten und Freunden Abschied zu nehmen. So kamen wir denn kaum zur Besinnung, bis wir auf dem Petersen-Kai in Hamburg standen.

Der Transportdampfer »Lucie Woermann«, der uns nach Südwest, in den Krieg, in den Orlog, bringen sollte, lag bereit und qualmte mächtig aus zwei großen Schloten.

Freiwillige der Schutztruppe und Soldaten der Marine-Infanterie, deren wir im Ganzen 400 an Bord nahmen, verstauten ihre Kisten und Waffen und sammelten sich dann alle an Deck, um ja nicht den feierlichen Augenblick der Abfahrt zu verpassen. Eltern, Onkels, Tanten und Cousinen gaben manchem bis an Bord das Geleite. Die Stimmung war allgemein vorzüglich. Die Mannschaft brannte vor Abenteuerlust und vor Begierde, endlich einmal hinausziehen zu dürfen in die weite Welt. Mochte die nächste Zukunft bringen, was sie wollte, man hatte doch wenigstens einmal etwas Besonderes zu erleben, zu vollbringen, man hatte ein schönes, hohes Ziel, eine schwere, aber dankbare Aufgabe vor sich! Die allgemeine Freude steckte an und ließ keine Sorgen aufkommen. »Du mußt nicht heulen,« hörte ich einen Reiter zu seiner Liebsten sagen, die für alle Fälle schon das Taschentuch gezückt hatte, »in ein paar Monaten bin ich ja wieder da – oder du kommst rüber!«

Die Schiffsglocke tönte. Angehörige und Freunde verließen rasch das Deck. Die Laufbrücken wurden an Land gezogen. Ganz langsam setzte sich unser großer Dampfer in Bewegung. Bis hoch hinauf in die Wanten standen unsere Mannschaften und winkten, schwenkten mit Tüchern oder mit dem breitkrempigen Schutztruppenhut. Die Musik setzte ein und spielte einen flotten, lustigen Marsch.

Überall Freude und strahlende Begeisterung, überall Jubel und Hoffnung. Und von dieser Mannschaft, die da so frohgemut mit uns hinauszog in den Orlog, ist wohl mehr als der fünfte Teil gefallen, von den Offizieren sogar mehr als der vierte Teil. Von denen aber, die schließlich, oft nach Jahren erst, wiederkehrten, haben viele nur schwer krank und siech den Boden der Heimat betreten!

Am Abend hielt der Dampfer vor Brunsbüttel und nahm Munition an Bord. Am frühen Morgen fuhren wir weiter und bogen in den Ärmelkanal ein. Von schräg vorwärts wehte uns ein scharfer Wind entgegen und fing sich in den hohen Deckaufbauten. Lucie begann Kakewalk zu tanzen. Die anfängliche Freude über den prächtig anzuschauenden Seegang wich bald anderen Gefühlen. Immer einsamer wurde es oben an Deck. Als ich mich zum Essen umziehen wollte, fehlte mein braver Bursche, der mir dabei immer zu helfen gewohnt war. Ich ging ihn suchen und stieg hierzu an steilen Schiffstreppen in die Mannschaftskojen hinunter, die zumeist unter dem Vorderdeck lagen. Einige recht bleich aussehende Reiter saßen beim Gangspill, blickten hinaus in die wogende See und unterhielten sich scherzend, doch machte ihre Heiterkeit keinen ganz echten Eindruck. Aus den Kojen schlug mir eine säuerlich duftende Atmosphäre entgegen. Die grünlichen Gesichter der zusammengekrümmt auf ihren Betten liegenden Leute zeigten deutlich, daß Neptun von den Landratten, die sich mutwillig in seinen Machtbereich begeben hatten, den üblichen Tribut forderte. Auch ich fühlte mich nicht ganz sicher und flüchtete schleunigst wieder nach oben, an die frische Luft zurück und fand dort andere, die sich gleich mir gegen die Anwandlungen des Übelbefindens wehren mußten. Solche unsichere Kantonisten erkannte man, – außer an dem unsteten Blick, – hauptsächlich an ihren Gesprächsstoffen, die sich mit Vorliebe um die Fragen drehten: Wie wird man nicht seekrank? Denjenigen meiner Leser, die noch keine Seereise hinter sich haben, will ich die Mittel gegen Seekrankheit, welche ich mit Überzeugungstreue als unfehlbar vorbringen hörte, für etwaigen künftigen Bedarf nicht vorenthalten. Ich zähle sie auf, wie ich sie hörte: Ja nicht auf die tanzende See hinausblicken, und wenn man's doch tut, nur in die Ferne, nicht in die Nähe schauen. Oben an Deck in frischer Luft bleiben. Sich gleich in die Kabine einschließen und schlafen. Viel trinken, besonders Kognak. Alkoholfrei leben, halbstündlich einen Schluck Sodawasser. Viel und sehr häufig essen. Den Magen ja nicht überladen, vor allem keine Gewürze. Fleißig rauchen. Den Tabak vermeiden. Viel gehen und wenig denken, um das Gehirn nicht zu ermüden. Schach spielen, ruhig sitzen. Nicht lesen, um die Augen zu schonen und den Kopf frei zu halten. Fleißig schreiben und die Schiffsbibliothek benutzen, um sich zu zerstreuen. Wer alle diese Mittel durchprobiert hat und dabei noch nicht krank geworden ist, der kann sich als seefest betrachten.

Mit Vorliebe wurden illustre Seehelden zitiert, die auch stets unter dem Schaukeln der Wellen gelitten hatten, z. B. Nelson. Man wollte durch Hinweis auf solche Autoritäten dem Spott vorbeugen, der dem Schaden stets zu folgen pflegt.

Bei den ersten Mahlzeiten erschienen wir noch fast vollzählig, allerdings blieb mancher nicht bis zur süßen Speise, sondern verschwand vorher eilig, mit lächelndem Gesichte und zuckenden Mundwinkeln. Bei denen, die aus Gott weiß welchen Gründen von den Anfällen der Seekrankheit verschont blieben, erregte solche eilige Flucht stets gewaltige Freude. Seltsamerweise erwiesen sich die paar Damen, die wir an Bord hatten, als das stärkere Geschlecht, und sie trösteten manchen Krieger, wenn dessen trotziger Sinn brach.

Als wir in den Golf von Biskaya einbogen, wurde die Sache noch schlimmer. Ein Sturm brauste über die See dahin, und »Lucie« legte sich bald leewärts, bald luvwärts, als wolle sie schier umkippen. Wer in der Längsrichtung des Schiffes an Deck entlang gehen wollte, wurde wie ein Gummiball rechts und links gegen die Wand geschleudert. Am Eßtisch waren alle Gläser und Teller mit Schlingerleisten festgemacht, und die bedauerlicherweise » Stewards« genannten deutschen Kellner handhabten die Schüsseln wie geübte Akrobaten.

Abends saßen wir im Musikzimmer und suchten uns mit allerlei Kurzweil die Zeit zu vertreiben. Die See half uns dabei, indem sie bald den einen, bald den andern zu Boden warf und so lange herumkollern ließ, bis es ihm glückte, irgend einen fest verschraubten Gegenstand zu fassen. Das war für alle, mit Ausnahme des jeweils Betroffenen, ein höchst ergötzliches Schauspiel.

Leider ging die Sache nicht immer gut ab, es kamen auch ernste Verletzungen dabei vor, und ein Oberleutnant brach sogar den Arm. Seitdem lag er still grollend in seiner Kajüte, denn die Aussicht, an den Feind zu kommen, war für ihn um mindestens einen Monat hinausgeschoben.

Ach so, der Feind! den hatte man vorerst fast vergessen. Das stürmische Meer ringsum hatte alle Gedanken auf sich gezogen, und die beschauliche Ruhe, in der wir notgedrungen im engen Zusammensein an Bord leben mußten, hatte die kriegerischen Gelüste etwas verscheucht. Unwillkürlich brach sich die Überzeugung immer mehr Bahn, daß wir wohl zu spät kommen würden. Wir redeten uns die Befürchtung, daß bei unserer Ankunft alles schon vorbei sei, so lange gegenseitig ein, bis wir fest daran glaubten.

Alles hat seine Zeit, auch die Seekrankheit. Allmählich schwand dies Gespenst von Bord, und die frohe Laune kehrte wieder, um uns bis zum Schluß der Reise nicht mehr zu verlassen. Wir Offiziere, die wir mitschiffs wohnten, wo es weniger stampfte und schlingerte, waren am schnellsten wieder in der ungetrübten Verfassung erprobter Seeleute. Bei den Mannschaften, die am Bug und am Stern untergebracht waren, wo sich das Schiff stärker hob und senkte, dauerte es etwas länger. Besonders unsere Schreiber, die ihr Büro über der Schiffsschraube aufgeschlagen hatten, litten schwer unter der Zeiten Not. Eines Tages erschien auch mein Bursche wieder und vertraute mir das große Geheimnis an, daß er das Seefahren nicht habe vertragen können. Er sah noch ganz gelbgrün im Gesicht aus, und ich habe ihm gern geglaubt.

Kaum waren Ruhe und Frieden an Bord wieder eingekehrt, als der im Soldaten ruhende innere Trieb zum Dienst sich gewaltig zu regen begann. Die Versäumnisse der letzten Tage wurden rasch nachgeholt, und jeder bereitete sich auf die kommenden Zeiten so gut vor, wie er nur irgend konnte.

Einige besonders Fleißige saßen in den Kajüten und lernten Otji-Herero mit Todesverachtung und mit Hilfe der Grammatik. Die Deklination der Hauptwörter machte wenig Schwierigkeiten, aber die Konjugation der Zeitwörter erregte allgemeines Kopfschütteln. So etwas von Unregelmäßigkeit und Regelwidrigkeit war noch nicht dagewesen. Selbst die Mutigsten gaben allmählich den ungleichen Kampf auf und trösteten sich damit, daß man dergleichen nur praktisch lernen könne. Einer war auf die Namasprache (der Hottentotten) versessen, die sich durch unmögliche Wortverbindungen und durch eigentümliche Schnalzlaute auszeichnet. Bei seinen laut betriebenen Sprachstudien sah er stets vergnügte Gesichter um sich, was im Leben immerhin viel für sich hat.

Unsere paar Landeskundigen, die wir an Bord hatten, wurden wie die Zitronen ausgequetscht und bis zur Erschlaffung ausgefragt. Was wir zu hören bekamen, paßte uns freilich wenig: Ein ödes, großes Gebiet, weite, völlig wüste Strecken wechseln mit fahlen Steppen ab, die mit Dornbüschen dicht bestanden sind. Keine Flüsse, keine Bäche bringen Leben in dies tote Landschaftsbild. Eingeborenendörfer, wie man sie sich wohl vorstellt, mit schönen Hütten und Palmgärten, fehlen gänzlich. Das Nomadenvolk, das wir zu bekämpfen haben, ist ohne Bedürfnisse, lebt fast nur von Fleisch und Milch und von Wurzelknollen einiger kümmerlicher Pflanzen. Das Land ist dünn besiedelt, man kann Tage, Wochen, vielleicht gar Monate reiten, ohne eine Menschenseele zu Gesicht zu bekommen. Der wohlbewaffnete Feind weicht dem geraden Stoß aus, scheut die Feldschlacht, ficht lieber aus dem sicheren Hinterhalt, begnügt sich mit kleinen Handschlägen gegen schwache Patrouillen und Posten. Er kennt kein Erbarmen gegen Verwundete und Gefangene. Der Boden gibt uns nichts als Steine und Sand. Den Lebensunterhalt müssen wir auf Wagen und Pferden mitschleppen. Wasser steht meist nur in tiefen Kalklöchern, die schwer zu finden sind und rasch versiechen. Uns steht der Kampf gegen eine mächtige, europäischen Gebräuchen und Gewohnheiten feindliche Natur bevor, die uns mit Hunger und Durst ständig bedroht.

Das waren trübe Aussichten für die Zukunft. Aber die Gegenwart war um so erfreulicher. Denn wer einmal mit einem Salondampfer den Ozean durchquert hat, weiß, daß die Hauptbeschäftigung an Bord in Essen und Trinken besteht. Es macht den Eindruck, als hätten sich unsere großen Schiffsgesellschaften verschworen, ihre Passagiere von Anfang an so zu stopfen und zu nudeln, daß sie nach einigen Tagen jeder Speisekarte scheu ausweichen. Ein guter Soldatenmagen läßt sich im allgemeinen so leicht nicht aus der Fassung bringen, aber die Künste der vorzüglichen Küche, im Verein mit dem Mangel an Bewegung, verfehlten auf die Dauer bei keinem, sowohl Körper wie Gemüt in einen Zustand völliger Übersättigung zu bringen. Allererstes, erstes, zweites Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee und Abendbrot bilden gewissermaßen nur eine fortlaufende Mahlzeit, die um 6 Uhr früh begann und um 8 Uhr abends aufhörte. Wenn uns da jemand von Hunger sprach, so beschlich uns höchstens der Neid. Jeden Morgen und jeden Nachmittag begann ein eiliges Gerenne um das Deck herum, damit die überanstrengten Verdauungsorgane wieder einigermaßen ins Gleichgewicht kamen. Wie oft habe ich mir später, in den mageren Zeiten, vergeblich ein wenig von den vollen Schüsseln der »Lucie« gewünscht. So ungleich verteilt das Leben die Güter!

Es wurde exerziert, geturnt und nach der Scheibe gezielt. Die Ausübung des Dienstes litt allerdings sehr unter dem Mangel an Platz. Hin und wieder warfen wir zugekorkte, leere Flaschen über Bord und schossen mit Gewehren und Revolvern danach, oder versuchten, den sich uns nähernden Fischen eins aufzubrennen.

Die Zeiten der Muße wurden schlecht und recht verbracht. Wer nichts Besseres zu tun wußte und nach Unterhaltungsstoff lüstern war, fragte den Kapitän. Es wird erzählt, daß ein Kapitän von einem Passagier geneckt wurde: »Sie haben wohl nichts zu tun?« »Doch«, erwiderte er freundlich, »ich beantworte unnütze Fragen!« Jeder Kapitän gilt scheinbar an Bord seines Schiffes für allwissend und muß es verstehen, durch höchst weise Antworten, – die, gleich den Sprüchen der Pythia immer stimmen, wie's auch kommt – diesen Glorienschein sich zu erhalten. »Herr Kapitän, wieviel Seemeilen läuft heute das Schiff? Wird der Wind umschlagen? Gibt es Sturm? Sind wir schon in Höhe von Gibraltar? Wie schnell kann das Schiff überhaupt fahren« etc. in infinitum. – Und dann vor allem die stets wiederkehrende, unsere Ungeduld verratende Frage: »Wann kommen wir endlich an?«

Doch das hatte noch gute Weile. Mit ziemlich gleichbleibender Fahrt, ein wenig verzögert durch widrigen Wind und Seegang, schnitt unser Dampfer die Wogen. Rund um uns sahen wir nichts als das Meer, über uns wölbte sich der Himmel. Höchst selten kam ein Schiff in Sicht und wurde dann mit brennendem Interesse betrachtet.

Eintönig verliefen die Tage. Die absolute Ruhe ging stärker auf die Nerven, als eine anstrengende, die Muskeln und den Verstand scharf in Anspruch nehmende Tätigkeit es wohl vermocht hätte. Bei manchem äußerte sich das Brachliegen seiner Kräfte durch eine gewisse Unruhe und Gereiztheit, wie das bei langen Seereisen stets zu sein pflegt. Die kleinen Reibereien und Stürme im Wasserglase schützen vor Verstumpfung und sind daher eine Art Sicherheitsventil, durch das die kochenden Geister abdampfen können.

Je länger wir fuhren, je länger wir in der Stille und Weltabgeschiedenheit verharrten, um so mehr verblaßte das Bild der kriegerischen Wirklichkeit, in der wir eigentlich lebten. Allmählich redeten wir uns gegenseitig immer fester ein, wir würden zu spät kommen. Der rasche und mit geringen Kräften erfochtene Erfolg des Hauptmanns Franke war geeignet, uns den Widerstand des Gegners unterschätzen zu lassen. Es war auch schon ein Transport vor uns ausgefahren, und wir rechneten damit, daß dieser inzwischen mit dem Gegner bereits aufgeräumt haben könnte. Die Besorgnis, bei unserem Eintreffen keine kriegerische Arbeit mehr vorzufinden, sondern ein bereits niedergeworfenes Volk, statt der stolzen Gegner, bedrückte uns sehr. Nicht als ob wir blutdürstigen Sinnes gewesen wären! In jedem Deutschen steckt, trotz aller Rauflust, ein gutes Stück Gutmütigkeit, wovon ich mich später im Felde oft genug überzeugen konnte. Aber auf der anderen Seite hatten wir doch mit Recht einen gewissen Ingrimm über die hinterlistige Art, mit der diesmal der Aufstand angezettelt worden war. Daß mitten im Frieden ruhige Ansiedler und Farmer ermordet wurden, mußte uns, als deutsche Krieger, doch mit dem Wunsche erfüllen, volle Genugtuung dafür zu erlangen. Abgesehen davon aber fährt man doch auch nicht gern gestiefelt und gespornt, mit Säbel und Flinte um den halben Erdball, um dann schließlich gesagt zu bekommen: Zu spät, meine Herrn, fahren Sie man wieder nach Hause!

Was ich hier kurz andeutete, war unser Hauptgesprächstoff in den vielen Mußestunden an Bord. Die Partei derer, die noch an ernste Gefechte glaubte, welche wir zu bestehen haben könnten, war schließlich so klein geworden, daß sie sich mit ihrer Ansicht kaum noch herauswagte.

Dennoch konnte sich keiner verhehlen, daß die Möglichkeit einer ungünstigen Wendung des Krieges durchaus vorlag. Wir waren daher sehr gespannt, welche Nachrichten uns in Las Palmas, dem ersten Hafen, den wir anlaufen sollten, erreichen würden. Nach unserer Vorstellung mußte ein reger Kabeltelegramm-Austausch zwischen dem dortigen deutschen Konsulat und der fernen Heimat stattgefunden haben, denn – das stand für uns gleichfalls fest – ganz Deutschland folgte zweifelsohne unserer Überfahrt mit gespanntem Interesse, weil wir ja doch der fernen Kolonie Hilfe und Entsatz brachten.

Die Kanarischen Inseln stiegen endlich vor uns im Meere auf. Es war der 16. Februar. Unsere Augen sogen sich an den herrlichen Linien der kühn geschwungenen Berge fest und weilten entzückt auf dem üppigen Grün der Hänge. Schon bevor der Anker fiel, sahen wir ein Boot auf uns zukommen, an dessen Heck die deutsche Flagge wehte. Wir drängten uns alle um das Fallreep, um nur ja recht rasch die neuesten Nachrichten zu erfahren.

Der Konsul hatte noch nicht den Fuß an Deck gesetzt, als ihm schon die uns alle beschäftigende Frage entgegenscholl: »Wie steht es drüben?«

Mit der Miene eines Mannes, der etwas Wichtiges mitteilen kann, erwiderte er: »Die japanischen Torpedoboote haben die russischen Panzer im Hafen von Port Arthur überfallen, der Krieg ist ausgebrochen!« Dann gab er noch mehrere Einzelheiten über diese außerordentliche Begebenheit.

Das war jedoch nicht ganz die Antwort, die wir erwartet hatten. Gewiß, welthistorisch war das Geschehnis wohl, von dem er uns da berichtete, viel Blut mochte darum fließen, und solch ein großer Krieg hielt sicher den ganzen Erdball in Atem, – aber uns lag doch noch etwas Anderes näher: der kleine Krieg, der erbitterte Orlog gegen die Hereros, der unser Geschick, vielleicht auch unser Leben entschied.

»Wie steht es denn mit Südwest?« fragten wir schließlich, nachdem die ostasiatischen Neuigkeiten erschöpft waren.

»Über den Ausstand in Südwestafrika weiß ich nichts!«

»Nichts?«

»Gar nichts!«

»Haben Sie denn keine Telegramme und Befehle für uns?«

»Nein! Keine!«

Zunächst waren wir etwas gekränkt, daß man uns so ganz vergessen zu haben schien. Dann aber setzten gleich, und zwar verstärkt, die Vermutungen ein. Sie bewegten sich hauptsächlich in zwei Richtungen: Entweder war in der Kolonie alles fertig, und aus, dann hätte man uns doch aber wohl gleich nach Hause zurückgeholt, oder nach Ostasien zum Schutze von Kiautschou entsendet. Wir waren ja bis an die Zähne bewaffnet und für ein heißes Klima ausgerüstet. An Bord befanden sich Geschütze und Maschinengewehre, Lokomotiven und Tender, Signalgerät und Munition, Verpflegung und Hafer in Menge. So ausgestattet konnte man uns an jedem Punkte der Erde landen und kämpfen lassen, wie es der oberste Kriegsherr befahl.

Oder der Aufstand war noch im Gange. Dann durfte es – so dachten wir wenigstens – als ausgemacht gelten, daß es so ganz schlimm nicht um die Kolonie bestellt sein könne, sonst hätte man uns doch etwas darüber mitgeteilt. Weitere Wochen der Ungewißheit standen uns jedenfalls bevor.

Über unseren kurzen Aufenthalt in Las Palmas möchte ich rasch hinweggleiten, denn er unterschied sich nur wenig von dem anderer Touristen auf dieser von der Natur so überreich gesegneten Insel. Wir Offiziere schlenderten in Khakiuniform, aber ohne Säbel, durch die Straßen, freuten uns, endlich einmal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, betrachteten neugierig die nicht übel aussehende Militär-Besatzung, schauten hübschen spanischen Mädchen aus angemessener Ferne in die schwarzen Glutaugen, und freuten uns ob des Fastnachtstrubels, der die ganze Stadt erfüllte. Viel elegante Masken waren freilich nicht zu erblicken, und das Hauptvergnügen schien darin zu bestehen, daß alles schrie und johlte und sich mit Konfetti bewarf. Den Philosophen hätte vielleicht der Kontrast packen können, der zwischen diesem fröhlichen Treiben und dem ernsten Ziele lag, dem wir entgegenfuhren. Manch einer von uns hat hier zum letztenmal ein Bild übermütiger Freude genossen, mancher, dem der unerbittliche Tod bald die Augen für immer schloß, hat hier eine letzte sorgenfreie Stunde unter ausgelassenem Volk in schöner Gottesnatur verlebt.

Und wieder eilte der Dampfer voran und warf hoch die Wellen am Bug; sie flimmerten und glitzerten vom brennenden Strahle der tropischen Sonne und glänzten in der Nacht mild vom Schein der Sterne oder vom herrlichen Meeresleuchten. Wie Silber schimmerte dann die ganze Flut um uns her. Wir lagen oft stundenlang an der Reling und schauten hinab in die Wunder der leuchtenden See.

Auch Haie erschienen und strichen um das Schiff herum, oder purzelbaumschlagende Delphine, die Clowns des Meeres, machten uns ihre Späße und Sprünge vor.

Am 21. Februar warfen wir vor Monrovia Anker. Die meisten von uns betraten hier zum ersten Male das afrikanische Festland. Auch hier möchte ich mich der eingehenden Beschreibung enthalten. Wenn man nur wenige Stunden in einem Orte weilt, so ziemt es, mit dem Urteil zurückhaltend zu sein. Äußerlich bot sich uns das afrikanische Landschaftsbild »wie es im Buche steht.« Also: Hütten, Palmen, blauer Himmel, heißglühende Luft, Eingeborene in allerlei Kostümen, von denen des Adams und der Eva bis zu den Raffinements der ganzen oder der halben Welt. Wir waren in einem Negerstaat, und durften uns über die grenzenlose Unordnung, die allenthalben zu herrschen schien, nicht weiter wundern.

Wenn der Deutsche in ferne Länder kommt, so gründet er einen Verein, falls er länger dableibt, oder er kauft Briefmarken und schickt Ansichtskarten, falls er bald weiterzieht. Wir hatten nur kurzen Aufenthalt, also zogen wir zur liberianischen Post. Ein Nigger, der als Postbeamter angestellt war und sich durch ein Spitzbubengesicht auszeichnete, legte uns seinen Briefmarkenvorrat auf den Tisch zur Ansicht und Auswahl vor. Wir kauften, schrieben und klebten. Schließlich wollten wir doch auch die Karten gestempelt haben. Der schwarze Gentleman überreichte uns freundlichst den republikanisch-liberianischen Poststempel und sagte, wir möchten uns selber bedienen. Das taten wir denn auch und versahen die bunten Marken mit so sauberen, runden Stempeln, daß jedem Philatelisten das Wasser im Munde zusammengelaufen wäre.

Da es sich nicht empfahl, die Postsachen in den offiziellen liberianischen Briefkasten zu werfen, der draußen am Eingang hing, so nahmen wir die Karten mit und schickten sie später mit einem Brief durch die deutsche Reichspost. Als ich so ziemlich zuletzt den Postraum verließ, verlangte der Neger von mir 3 Mark extra, weil einer unserer Herren seine Postkarten nicht beglichen habe. Ich erklärte mich natürlich bereit kameradschaftlich einzuspringen, stellte aber die Bedingung, der Postmeister möchte an den wenige hundert Schritt entfernten Landungsplatz kommen, wo unser Boot lag, und mir den vergeßlichen Kunden zeigen. Der schwarze Gauner schwieg ärgerlich. Sein üblicher Trick war ihm diesmal nicht geglückt.

Wir hatten 100 Kruneger an Bord genommen, die in Swakopmund unsere Güter an Land schaffen sollten. Es war sehr bemerkenswert zu beobachten, wie sich bei der weiteren Fahrt unsere Leute mit ihnen abfanden. In unserem kolonial noch wenig geschulten Volke wird leicht vergessen, daß sich der Neger im allgemeinen noch auf einer sehr niedrigen Kulturstufe befindet, und daß es ganz falsch ist, mit ihm auf gleichem Fuße verhandeln zu wollen. Ohne von »inferiorer Rasse« reden zu wollen, und ohne daß ich dem Schwarzen eine allmähliche Kultursteigerung absprechen möchte (wiewohl die Erfahrung in Amerika diese Weiterentwicklung zu bestreiten scheint), möchte ich doch sagen, daß der Neger heute jedenfalls noch im Vergleich mit uns um Tausende von Jahren in der Kultur zurück ist. Der Vorsprung, den wir haben, läßt sich nicht in wenigen Generationen einholen, wenn wir auch durch Belehrung und Missionstätigkeit noch so eifrig nachhelfen. So muß man denn vorläufig den Herrenstandpunkt festhalten, daß der Neger niedriger steht, und daß wir eine trennende Wand zwischen ihm und uns errichten müssen, die in einer ruhigen, aber festen, sicheren Behandlung von oben herab besteht. In diesem Sinne hatten wir unsere Mannschaften belehrt.

Aber dennoch konnte mancher unter ihnen, der bisher Neger nur in Kirmesbuden oder auf den Volkswiesen der Zoologischen Gärten gesehen hatte, wo sie dank der Verwöhnung durch das Publikum eine dreistkindliche Rolle spielen, sich nicht enthalten, den Kruboys über Gebühr freundlich entgegenzutreten. Da die Schwarzen glücklicherweise jeden Fehler in ihrer Behandlung sofort durch freches Benehmen quittierten, hörten unsere Soldaten sehr rasch auf, in den schwarzen Gesellen Menschen gleicher Sinnesart und gleichen Charakters zu sehen. Die Überschätzung wich bald einer zu starken Geringschätzung, die zwar auch nicht ganz richtig war, aber doch weiter keinen Schaden stiftete.

Je näher wir unserem Ziele kamen, um so mehr machte sich nun doch wieder eine Art kriegerischer Stimmung geltend. Wenn auch im Stillen jeder einzelne davon überzeugt war, daß er kaum noch in ernste, schwere Kämpfe geraten würde, so wollte er doch für alle Fälle gerüstet sein, denn vielleicht war er doch noch so glücklich, irgendwie an den Feind zu gelangen. Schließlich konnte man ja auch gar nicht wissen, ob nicht die Verwicklungen in Ostasien unsere schleunige Weiterfahrt um das Kap der guten Hoffnung notwendig machen würden.

Wir fragten den Kapitän, ob unsere »Lucie« die Weiterfahrt in den Stillen Ozean leisten könne. »Warum nicht?« war die prompte Antwort, »wenn's sein muß, sofort!« So hingen wir denn Scheiben über die Bordwand und schossen scharf danach. Das Gedröhne und Getöse der Maschinengeschütze, der Gewehre und der Revolver hallte über die weite See.

Die meisten von uns hatten den Äquator noch nicht passiert und mußten nach der alten Seemannssitte bei Überschreitung der Linie getauft werden. Welche Gebräuche mit dieser Taufe verknüpft waren, wußte jeder aus den Berichten der zahlreichen Reisenden, die ihre Erlebnisse der Druckerschwärze anvertraut haben. Da erscheint gewöhnlich der Gott Neptun in phantastischer Gewandung, hält humoristische Ansprachen, bearbeitet die Täuflinge mit der Dampfspritze oder läßt sie in einem großen Kübel so lange unter Wasser halten, bis ihnen die Luft ausgeht, und was dergleichen gelungene Scherze mehr sind. Irgend einer von uns hatte den abenteuerlichen Mut, diese alte Sitte als Unsitte zu bezeichnen und dagegen mit geharnischter Rede ins Feld zu ziehen. Und siehe da, bei einer Umfrage stellte sich heraus, daß jeder zwar bereit war die Wasserschluckerei mitzumachen, falls er den anderen damit eine besondere Freude bereiten könnte, persönlich aber die ganze Geschichte als groben Unfug betrachtete. Wir einigten uns demgemäß dahin, den Tag der Äquatordurchfahrt durch ein solennes Fest zu feiern, und uns von innen mit edlem Tranke anzufeuchten, beim Taufakt selber aber mit Flüssigkeit von außen sparsam zu sein. So wurde es denn auch gehalten. Die Damen bekamen ein paar Tropfen Eau de Cologne auf die Nase gespritzt, und die Herrn etwas Seewasser; die von unseren Bordpoeten unter ärgster Reimnot gefertigten Dichtwerke wurden vorgetragen, dann wurde musiziert und gesungen, und ich glaube nicht, daß wir uns dabei weniger unterhalten haben, als andere Reisende bei den Taufakten im alten Seemannsstil.

Die Mannschaften freilich, von einigen Matrosen angestachelt, hielten sich an den alten Brauch und hingen nachher ihre Wäsche zum Trocknen auf.

Je näher wir der Kolonie kamen, um so mehr packte uns die Ungeduld. Immer wilder wurden die Vermutungen, und es wurden mitunter phantastische Pläne entworfen, denen keine Wirklichkeit standhalten konnte. Was nun aber auch das Schicksal bescheren mochte, es war alles besser als diese quälende Ungewißheit.

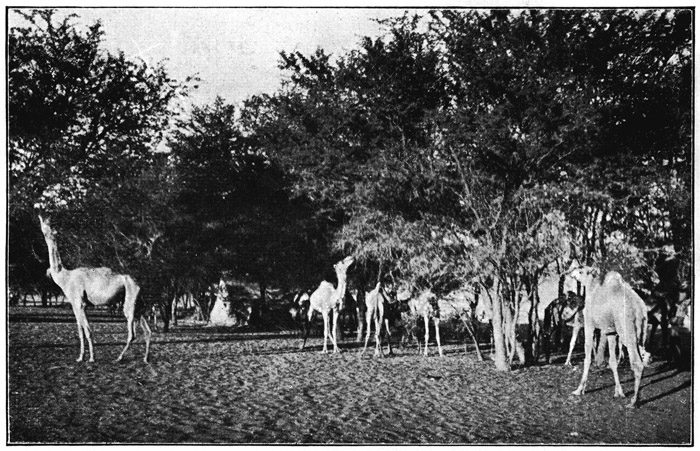

Weidende Kamele

Landung von Maultieren in Swakopmund

Die See war ruhig geworden, und in stetiger Fahrt glitt unser stolzer Dampfer dahin. Endlich hieß es: morgen früh kommen wir an!

Es war noch finstere Nacht, als wir an Deck stiegen. Lange starrten wir vergeblich nach Osten, um bei beginnendem Tagesgrauen die Küste zu erspähen. Als es heller wurde, unterschieden wir einen hellen, langen Streifen im Meere, es war die Brandung. Doch immer noch ließ sich dahinter nichts erkennen. Da erschienen Lichter vor uns, und ein grelles Feuer flammte auf: Der Leuchtturm von Swakopmund. Nun unterschied man schon die dunklen Umrisse einiger Schiffe und endlich auch eine große, helle Fläche, die sich nach Osten hindehnte – die Wüste. Der Leuchtturm verlöschte, als brennende Morgenröte das Land mit rötlich strahlendem Lichte übergoß. Unweit des Strandes entdeckten wir, erst mit dem Glase und dann mit bloßem Auge, einige kleine Häuschen, die in weiten Abständen verstreut lagen. Kein Baum, kein Strauch war weit und breit zu sehen. Tot und öde lag die ganze Landschaft vor uns. In der Ferne hoben sich bläulich schimmernde Berge mit scharf abgesetzten Umrissen vom Horizont ab. Auch sie bestanden nur aus kahlen Felsen. Steine und Sand. So war das Bild der Kolonie beschaffen, das sich uns zuerst bot, der Kolonie, um die zu kämpfen wir hierhergeeilt waren. Und vorn die paar Häuschen am flachen Meeresstrand, das war Swakopmund, der vielgenannte Hafenplatz. Es war indessen auch nichts zu entdecken, was einem natürlichen Hafen ähnlich sah. Nur ein Stück Mole stand quer hinaus in die See und sicherte einen schmalen Streifen Wasser vor den hohen Wellen, die unablässig von Südwest heranrauschten, sich 100 m von der Küste entfernt jäh erhoben, überstürzten und dann in langer Flut am sandigen, sanft ansteigenden Strande emporeilten.

Ein Boot näherte sich. Oberleutnant Zülow, der Sieger von Okahandja, und Techow, Leutweins Adjutant, saßen darin. Was mochten sie uns bringen? Die nächsten Minuten dehnten sich in unserer Erwartung zu Stunden.

Als die beiden Afrikaner an Bord stiegen, wuchs die Spannung aufs höchste. Die ernsten Gesichter der Ankömmlinge verhießen nichts Gutes!

Was sie uns mitteilten, von ernsten Gefechten, von Entbehrungen, von Leiden und Gefahren der an Zahl so schwachen Schutztruppe, was sie berichteten von dem verzweifelten, erbitterten Widerstand der Schwarzen, vom Tode so vieler Offiziere und Mannschaften, ließ uns mit einem Schlage den ganzen Ernst des Krieges ermessen, dem wir entgegengingen.

Oberst Leutwein war in Windhuk und hatte den Oberbefehl übernommen. Sofort, in Eile mußten Verstärkungen ins Innere der Kolonie gebracht werden, denn der Feind stand in Massen dicht vor Okahandja und bedrohte die kleinen Posten längs der einzigen Bahnlinie.

So rasch wie möglich wurden Ausrüstung, Waffen und Munition gelandet, samt denen, die damit dem Feinde entgegenziehen sollten. Noch ein Blick zur See zurück – der Gedanke durchzuckte wohl einen jeden: Wirst du sie wiedersehn?

Doch nur einen Augenblick. In ernsten Lagen hat man weder Zeit noch Lust zu langen philosophischen Betrachtungen. Die Gegenwart hielt unsere ganzen Sinne vollauf beschäftigt, und alle unsere Aufmerksamkeit war auf die Zukunft gerichtet.

Zwei Jahre dauerte von da ab der Krieg!

Zuweilen, wenn wir des Abends in einsamer Steppe um die Biwaksfeuer lagen, schmutzig, hungrig und müde, wenn uns das Heimweh packte und Erinnerungen an die Kulturgenüsse in uns auftauchten, die wir so lange entbehren mußten, dann schweiften wohl auch die Gedanken zurück in die sorgenlose Zeit, als wir frohgemut und voll spannender Erwartung in den Orlog fuhren.