|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Dr. Julius Ohlemann, Oberarzt an der Unteroffiziervorschule in Weilburg; früher in der Schutztruppe in Südwestafrika.

Nordöstlich von Keetmanshoop, 3 Tagereisen entfernt, erstreckt sich eine große Hochebene; die Ansiedler und Buren nennen sie den »Kalk«. Flach und unabsehbar, glatter, harter Lehmboden, bedeckt mit Kalkgeröll und bisweilen auf weite Strecken, soweit das Auge reicht, bestreut mit unzähligen, weißen, in der Sonne glänzenden Quarzstückchen, liegt diese wasserarme Ebene ausgebreitet. Bisweilen wird die ungeheure Fläche unterbrochen durch ein trockenes Rinnsal, dessen Verlauf durch niedriges Dornengestrüpp erkennbar ist. Sehnsüchtig warten die halbvertrockneten Sträucher des nächsten Regens.

Von Keetmanshoop kommend betritt sie der Reisende bei der Wasserstelle Fahlgras. Es ist historischer Boden. Hier entschied sich das Schicksal Hendrik Witboois. Die Ansiedler und Buren erzählen einander, Hendrik Witbooi, der sich einst den König der Hottentotten nannte, habe auf dieser Ebene seinen Goldschatz verborgen, welchen er mit sich führte, als ihn auf der Flucht nach Osten eine deutsche Kugel zu Tode verwundete. Weiter führt der Weg, auf einer schwachen, vom Regen halb verwaschenen Wagenspur in nordöstlicher Richtung über Daberas nach Persip. Hier zeugen die Ruinen einiger Farmhäuser, welche auf dem Rand einer großen Lehmpfanne stehen, von der Tätigkeit der kriegführenden Hottentotten. In Persip lebte früher die Familie Duncan, Afrikander schottischen Ursprungs, deren Söhne der deutschen Schutztruppe im Kampfe gegen die Witbooi- und Franzmannhottentotten manchen Dienst geleistet haben. Bei Daberas fiel 1907 einer von ihnen, der tüchtigste, der Rache seiner gelben Feinde zum Opfer.

Am nördlichen Rande der Pfanne von Persip beginnt die Kalahari-Steppe. Unvermittelt, ohne Übergang, erhebt sich von dem ebenen Klipp- und Kalkboden die erste mit üppigem Steppengras, Sträuchern und Bäumen bewachsene Düne dieses merkwürdigen Sandgeländes. Keuchend schleppen die zwanzig Ochsen den Wagen durch den schweren rötlich-gelben Sand auf ihren nach rechts und links in unabsehbare Ferne dahinziehenden steilen Kamm. Nur das Knarren des Lederzeuges ist in dem tiefen Sande hörbar und der Zuruf der Treiber, lautlos gleitet das Gefährt auf der anderen Seite herab. 34 solche Dünen, eine der anderen parallel, getrennt durch je ein schmales, ebenes Dünental sind zu überwinden. Dann unterbricht nach einem guten Nachtmarsch das scharf eingeschnittene Rivier trockenes Flußbett. des Auob dieses einförmige bergauf und bergab, es erscheinen auf seinem Kalkrand eine Reihe großer Zelte und unten im Tal ein kleines, graues Lehmhaus, der südlichste durch die 5. Batterie besetzte Posten der Auob-Stationen, unter dem Befehl des Oberleutnant v. B. Es ist Kowes, die letzte Wasserstelle im Auob, welcher von hier aus wasserlos, nach Südosten, weithin zum Oranje die Kalahari durchschneidet.

Die Truppen am Auob befehligt Hauptmann v. Erckert. Um das Land vor den tief im Innern der Kalahari hausenden, noch immer feindlichen Hottentotten zu schützen, hat er zwei lange Ketten von Stationen gezogen, eine am Auob entlang, die zweite 100 km weiter im Nordosten am Nossob, dem zweiten großen Rivier dieses Steppengebietes. In die ungeheure Einöde hatte sich der Kapitän der Franzmannhottentotten mit seinem Stamm zurückgezogen: Simon Kopper, ein alter schlauer Fuchs, gewalttätig, wo seine Person nicht in Gefahr geriet, feige, wenn es galt, die eigene Haut zu Markte zu tragen. Mißtrauisch wie nur ein Hottentott sein kann, hatte er sich an den Friedensverhandlungen 1906 zusammen mit den übrigen Hottentottenstämmen nicht beteiligt. Er setzte den Kampf fort, wobei die Wasserlosigkeit der Kalahari, in deren Inneres er der Schutztruppe auswich, ihm trefflich zu statten kam. Bis in die Gegend von Hasuur, Warmbad, Keetmanshoop und Gibeon schweiften seine gut berittenen und mit modernen Hinterladern bewaffneten Reiter. Ihm hatten sich angeschlossen Hottentotten der Witboois und Bondelszwarts, welche in die allgemeine Straflosigkeit, ein Hauptpunkt der Friedensverhandlungen, nicht eingeschlossen waren. Kundschafterdienste leisteten dem Hottentottenkapitän die ihm untertänigen Buschleute der Kalahari, dieser merkwürdige, auf der untersten Kulturstufe stehende Menschenschlag; kleine, häßliche, gelblich-braun gefärbte Gestalten, unübertrefflich in ihrer Ausdauer, im Ertragen von Hunger und Durst. In Südafrika erzählt man, um zu jagen, suche der Buschmann am Morgen die frische Fährte einer Antilope. Er geht ihr nach, scheucht das Wild auf und verfolgt mit nie erlahmender Ausdauer das Tier. Immer wieder scheucht er es auf, bis es erschöpft sich niedertut und dem vergifteten Pfeil des unerbittlichen Verfolgers zum Opfer fällt. An der Stelle, wo das Wild gefallen, beginnt der Jäger oder besser dieses jagende Raubtier sein Mahl, zu dem sich vielleicht noch seine Familie oder einige Stammesgenossen eingefunden haben, welche seiner Spur folgten. Vielleicht haben sie in einem Straußenei etwas Wasser mitgebracht, sonst macht ihnen das auch nichts aus, es dient dann als Ersatz eine saftreiche, häufig in der Kalahari wachsende Kürbisart, die Chama, auf welche sie ohnehin während der etwa 10 Monate dauernden Trockenzeit angewiesen sind. Gegen diese Hottentotten mit ihrem Buschmannanhang waren die Truppen bestimmt, die unter dem Befehl des Hauptmann v. Erckert am Auob- und Nossob-Rivier zusammengezogen wurden.

Da die Kalahari, abgesehen von der Regenzeit im Februar und März etwa, ohne Wasser ist, so machte man die zum Kriegszuge gegen Simon Kopper bestimmten Truppen mit Kamelen beritten, die viel geringeres Wasserbedürfnis haben als Pferde und Maultiere. Das Jahr 1907 war am Auob und Nossob im großen und ganzen der Aufgabe gewidmet, das Reiten auf Kamelen zu lernen, gleichzeitig diese Tiere zuzureiten, die ursprünglich durch Agenten der Firma Hagenbeck aus aller Herren Länder angekauft waren, aus Madeira, Algerien, Marokko, Abessynien für den Provianttransport durch die wasserlose Wüste westlich von Lüderitzbucht, als es dort noch keine Bahn gab.

Im Oktober 1907 wurde ich von Keetmanshoop an den Auob als Truppenarzt zur 5. Batterie nach Kowes versetzt. Die Batterie hatte damals aber ihre Kanonen abgegeben, und ihr 1. Zug in Kowes, auf Kamelen beritten, stand als Aufklärungsabteilung unter dem Befehl des Oberleutnant v. B. 10 km weiter Auob-aufwärts lag der zweite Zug der ehemaligen 5. Batterie, die andere Aufklärungsabteilung unter Oberleutnant O., je etwa 45 Gewehre stark. Ich traf gerade zu der Zeit dort ein, als diese für uns so fremdartigen Reittiere vom Süden ankamen. Zu Anfang wurden sie von manchem mißtrauisch angesehen. Erst allmählich erkannten wir, daß unsere Vorstellungen über diese Tiere, getrübt durch das in ungenauen Schilderungen Gelesene, in vielen Punkten nicht richtig waren. Wir merkten bald, daß in mancherlei Hinsicht das Reiten auf Kamelen angenehmer sein kann als das auf einem Pferde. Unter dem dortigen Klima ist das Kamel auf ebenem Wege und weiten Strecken dem Pferde überlegen. Es ist zwar schwerfälliger, man kann nicht schnell von einem Punkt zum anderen galoppieren; aber in der Ebene legt das Kamel spielend in seinem gleichmäßigen Paßschritt, den es in der Schnelligkeit eines trabenden Pferdes 2-3 Stunden ohne Pause laufen kann, weite Strecken zurück. Dieser wiegende Paßschritt, bei welchem das Kamel nicht wie die meisten anderen Tiere abwechselnd mit einem Vorderbein und dann mit dem Hinterbein der anderen Körperseite auftritt, sondern gleichzeitig mit beiden Beinen der einen und dann der anderen Seite, ist auch für den Reiter bequem. Er hat es nur nötig, sich rittlings oder im Seitsitz tragen zu lassen und braucht nicht, wie beim Traben zu Pferde mitzuarbeiten. Beim Zurücklegen gleicher, größerer Entfernungen – vielleicht 150-200 km in 24-48 Stunden, was einer Entfernung von Hannover nach Stendal oder von Hannover nach Rathenow entsprechen würde, – werden Kamel und der von ihm Getragene frischer ans Ziel gelangen als Pferd und Reiter unter denselben Bedingungen in derselben Zeit. Zu Anfang, als wir noch nicht zu sitzen verstanden, wurden wir allerdings gehörig durchgeschüttelt; aber seekrank, wie man das vielfach lesen kann, ist keiner geworden. Leutnant W., der andere Offizier der Batterie, war in der Kunst des Kamelreitens unser Lehrmeister. Er selbst hatte es in Gochas gelernt, am Standort der 7. Kompanie, einen Tagemarsch von uns Auob-aufwärts. Dort hatte Hauptmann v. Erckert von jedem Truppenteil einen Offizier und einige Mann ausbilden lassen; scherzhaft genannt unsere Kamelreitschule. Die Tiere waren alle gutmütig und willig. Am schwersten war es, ihnen den Herdentrieb, das »Kleben« abzugewöhnen, was bei manchen Tieren nicht gelang. Sie wollten immer zu mehreren zusammen sein. Wenn solch ein Kamel nicht will, so ist der Reiter machtlos. Wird es geprügelt, dann läßt es sich auf die Kniee nieder, fängt an zu brüllen, und an dem Reiter, der zornig auf dem am Boden knieenden, brüllenden Tier sitzt, welches darauf wartet, daß er absteigen soll, haben die Kameraden ein heimliches Vergnügen. Klüger und zugleich radikaler sind die Tiere, welche ihren Reiter an der Krone eines Dornenbaumes abstreifen. Allmählich wurden dann solche Zwischenfälle seltener, die meisten Tiere fügten sich, unser unermüdlicher Lehrer begann mit Exerzierbewegungen und hatte die Freude, seine Schüler bei der Besichtigung durch Hauptmann v. Erckert ehrenvoll bestehen zu sehen. Die viele Mühe und Arbeit war nicht umsonst gewesen.

Wer von unseren braven Reitern damals am Abend den Kopf auf das einfache Lager legte, hatte einen harten Tag hinter sich. Am Morgen um 5 Uhr beginnt der Reitdienst, also heißt es gegen 4 Uhr aufstehen. Nach dem Reiten gegen 8 Uhr ist schnell der Kaffee getrunken, den unter der Mithilfe eines Negerjungen der Koch bereitet hat. Nun müssen die Reittiere, das Zug- und Schlachtvieh auf die Weide getrieben werden. Fast ? der Batterie ruft der Wachtmeister zur Bedeckung auf. Etwa eine Stunde weit geht es in die Dünen hinein auf dem Wege nach Persip oder auf der ebenen Fläche, die den steilen Rand des Auob von den Dünen scheidet. Gierig fressen die Tiere das nahrhafte Kalaharigras. Allmählich werden sie ruhiger, eines nach dem anderen hört auf zu fressen und schläft. Höher steigt die Sonne an dem stahlblauen Himmel, und immer kürzer wird der Schatten, den dünnbelaubte Bäume gegen die sengenden Sonnenstrahlen spenden. Auf dem nächsten Dünenkamm liegt gefechtsbereit die Bedeckung. Im weiten Bogen umwandern die Posten die weitzerstreuten Tiere, sie spähen scharf in die Ebene. Schon oft in diesen Kriegen hat der Hottentott, ein Meister in dieser Kampfesart, den Versuch gemacht, die Tiere von ihrer Bedeckung abzuschneiden, ein Gefecht zu beginnen und während desselben das Vieh fortzutreiben.

Auf der Station ist man unterdes auch nicht müßig. Die zurückgebliebenen Leute werden zum Arbeitsdienst eingeteilt. Mancherlei gibt es im Lager zu schaffen. Allerhand Ausbesserungen an Wagen, Reit- und Packsätteln sind zu machen; es sollen Leute beim Aufschlagen der Kisten im Proviantzelt helfen. Wachtmeister und Zahlmeister mit ihren Schreibern sind bei der Arbeit. Die zurückgebliebenen kranken Tiere müssen versorgt werden, Pferde und Maulesel sind zu beschlagen. Der Fahnenschmied hat zur Reparatur eines Ochsenwagens kein Stabeisen. Um sich welches zu machen, braucht er Leute, die einen der schweren Radreifen auseinander schroten sollen. Der Bäcker bäckt Brot, der Koch bereitet das Mittagbrot. Es gibt eine Menge Arbeit. Erst gegen Mittag wird es still, die Hitze zwingt auch den tätigsten zur Rast. Am Nachmittag, wenn die ärgste Hitze vorüber, wird es wieder lebendig. Die Vorbereitungen zum Füttern und Tränken der von der Weide heimkehrenden Tiere beginnen. Die Pferde, Maultiere und Kamele müssen neben dem Weidegang Kraftfutter haben. Die ersteren Hafer wie bei uns in Deutschland, die Kamele geschroteten Mais.

Gegen Sonnenuntergang kehren die Tiere, in eine große Staubwolke gehüllt, heim. Voran im Galopp die Pferde, dahinter in großen, ungelenken Sprüngen die Kamele. Hinunter geht es zur Tränke. Nur die Kamele haben, um sie für die bevorstehende Dursttour zu trainieren, nur jeden 5. Tag einen Wassertag.

Nach dem Tränken beginnt noch einmal eine rege Tätigkeit. Die Pferde und Kamele müssen geputzt werden, hier wird ein räudeverdächtiges Kamel geschoren, dort läßt sich der Batterieführer ein lahmes vortraben. Die häufigen Lahmheiten dieser Tiere bilden eine tägliche Sorge für ihn. Der Arzt, in Ermanglung eines Veterinärs, schneidet einem Kamel eine Eiterbeule auf. Der vierbeinige Patient brüllt, als wenn er am Spieße steckte.

Allmählich geht der Tag zur Neige, auf die kurze Dämmerung folgt schnell die Nacht; es wird still im Lager. Der Posten mit seinem Hunde beginnt die Runde. In der Ferne zanken sich heulend die Schakale um irgend ein gefallenes Stück Vieh, dazwischen klingt das unheimliche Lachen einer Hyäne.

Anfang Januar 1908 war unsere Abteilung für den geplanten Kriegszug bereit.

Die Hottentotten waren damals, weit südöstlich von uns, im unteren Nossob in der Gegend der englischen Grenze gespürt worden. Um sie nicht aufzuscheuchen, dann hätte man sie ja erst wieder mühsam suchen müssen, kümmerte sich niemand darum, obgleich ihre Banden durch Überfälle eines Proviantwagens bei Kowisekolk im Nossob und der Station Nanib östlich vom Auob deutliche Lebenszeichen gaben. Erckert wartete auf den Beginn des Regens. Er hatte Führer, welche in der Kalahari Stellen kannten, Vleys nennt sie der Bur, wo nach einem kräftigen Regenguß, auf lehmigem Untergrund, das Wasser mehrere Wochen stehen bleibt. Er hoffte, aus solchen Vleys den mitgenommenen Wasservorrat ergänzen zu können. Schon Ende Januar ballten sich im Osten die schwarzen, wetterleuchtenden Gewitterwolken. Aber erst in der zweiten Hälfte des Februar kam nach dem ersten Regenfall der ersehnte Marschbefehl für den 4. März. Einige Tagebuchblätter mögen über den an diesem Tage beginnenden Kriegszug berichten.

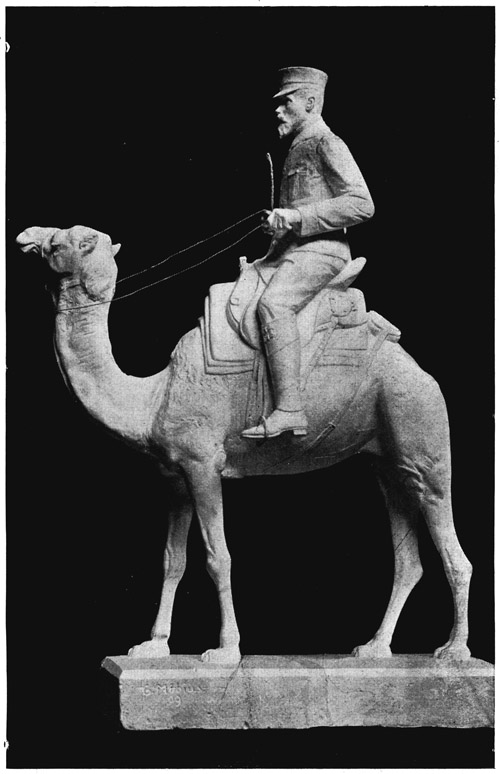

Hauptmann v. Erckert, gefallen am 15. III. 1908 im Gefecht bei Seatsup nach einer Bronze-Statuette von Bildhauer C. Moebius-Charlottenburg

– Kowes, 4. 3. 08. Am Nachmittag um 4 Uhr steht die Abteilung zum Abmarsch bereit, 2 Offiziere, 1 Arzt, 34 Mann, 5 Eingeborene. Auf dem freien Platz vor den beiden Mannschaftszelten liegen die Kamele fertig gesattelt und gepackt, neben jedem Tier steht der Reiter. Im Hintergrunde drängen sich neugierig die Frauen und Kinder unserer Eingeborenen, welche bei dem Proviant- und dem Wasserzuge mitreiten sollen.

Oberleutnant v. B. steht vor der Front und quittiert dem Gefreiten unserer Telegraphenstation ein Telegramm. Plötzlich kommandiert er ganz unerwartet absatteln. Es ist aus Gochas ein Befehl eingetroffen, welcher die Abteilung vorläufig anhält. Später erfahren wir durchs Telephon aus Gochas das Nähere. Eine Patrouille der 7. Kompanie, die Erckert in südöstlicher Richtung hat aufklären lassen, Leutnant v. K., hat heute Nachmittag die frische Spur einer größeren, berittenen Hottentottenbande gemeldet. Deshalb ist bei Erckert angefragt, ob dadurch der Marschbefehl geändert wird. Am Abend kommt ein zweites Telegramm, es bleibt alles beim alten. Erckert will sich um diese Hottentotten nicht kümmern; er hat alle in ihrer Marschrichtung liegende Stationen avisieren lassen.

Die Abteilung reitet gegen ½10 am Abend auf Gochas zu. Als wir unten im Auob in die Straße einbiegen und der Station den Rücken kehren, wendet sich manch einer zurück. Eine stumme Frage liegt in diesem letzten Blick: »Ob ich das alles noch einmal wiedersehen werde?«

Vor uns her wird unser Vieh getrieben, es soll auf einen Viehposten bei Gibeon. Der Wind treibt uns den Staub ins Gesicht. Seitenpatrouillen sichern auf den beiden Auobrändern. Gegen Morgen treffen wir in Gochas ein.

5. 3. 08. Die Abteilung sattelt ab unter einigen Giraffenakazien, dicht neben dem Gochaser Missionshause. Daneben, von einer Steinmauer eingefriedigt, liegt das Grab des Missionars Rust. Er ist der Gründer dieser Missionsstation und starb hier am Schwarzwasserfieber. Als ich vor dem Grabe dieses Mannes stehe, berührt mich der Gedanke eigentümlich, daß es gerade seine Missionskinder sind, gegen die wir zu Felde ziehen, denen er seine Lebensarbeit geweiht und das Leben selbst geopfert. Ihm ist wohl, weil er das nicht mehr sehen kann.

Uns gegenüber ragt die Feste Gochas empor, ähnlich einer mittelalterlichen Burg, dazwischen die seichte Stromrinne des Auob; sie führt glaubersalzhaltiges Wasser, daher der Name Auob, zu deutsch Bitterfluß.

Es ist ein heißer, schwüler, – ein arbeitsreicher Tag. Der Aufenthalt auf der letzten bewohnten Ansiedlung muß ausgenutzt werden. Auf dem Marsche in der Nacht hat sich mancherlei herausgestellt, was noch verbessert werden muß. Unser Koch müht sich auch ab, den Packsattel unseres gemeinsamen Packtieres zu verschnüren. Er fährt sich verzweifelt durch die Haare, es soll auch gar zu viel in die Packtaschen hinein; er ist erst im Oktober mit den Ersatzmannschaften aus Deutschland gekommen, ein früherer Rathenower Husar. Nachher sitzt er auf seinem Sattel und schreibt wie viele andere einen letzten Brief an die Lieben daheim. Nachdem sich die Freude über den Ausmarsch gelegt hat, kommt doch zum Bewußtsein, daß es jetzt bitterer Ernst wird. Wen mag es diesmal von uns treffen? Heute rot, morgen tot.

Am Nachmittag ist Proviantempfang. Alle erhalten dasselbe ohne Unterschied des Ranges; in der Hauptsache ist es, auf Erckerts Wunsch aus Windhuk geliefert, Reis und Konservenfleisch, letzteres in Büchsen zu 200 g, 2 auf den Tag. Wir bekommen für 7 Tage; für 14 Tage, also im ganzen für 3 Wochen, nimmt unser Proviantzug noch mit.

6. 3. 08. Heute morgen marschiert die Abteilung nach Osten ab. Als wir beim Ausmarsch am Lazarett vorbeireiten, stehen die Kranken, die nicht bettlägerig sind, vor der Tür. Unter ihnen ein älterer Bur, den die Hottentotten vor einiger Zeit beim Überfall von Nanib, unserem nächsten Marschziel, angeschossen haben. Er trägt jetzt nach 3 Monaten den rechten Arm noch in der Schlinge und humpelt mühsam umher mit seinem zerschossenen Bein, der arme Kerl.

In Nanib, etwa 90 km östlich Gochas, soll sich das Auob-Detachement sammeln, bestehend aus der 7. Kompanie und den beiden Aufklärungsabteilungen. Es steht unter dem Befehl des Hauptmanns G. Der Marsch ist eintönig. Eine Düne folgt in regelmäßiger Welle der anderen, so regelmäßig, daß unsere Marschrichtung sich durch den Winkel, in welchem wir über die Dünen reiten, nach dem Kompaß genau regeln läßt. Sie streichen nämlich, eine der anderen genau parallel, in der Richtung des magnetischen Meridians von Nordwesten nach Südosten. Eine einzelne Düne sieht etwa so aus, wie auf unseren Nordseeinseln vom Strande aus gesehen der erste, sich ununterbrochen hinziehende Dünenrücken. Es hat vor kurzem geregnet, die üppige Steppenvegetation prangt in saftigem Grün. Es fällt schwer zu glauben, daß bei all dieser Pracht nirgends im weiten Umkreise sich ein Tropfen Wasser findet. Der vom Wege Verirrte müßte elend verdursten; denn die Kalahari-Kürbisse, die Chamas, welche ja den eingeborenen Bewohnern der Kalahari dauernd außer in der kurzen Regenzeit als Wasserersatz dienen, wachsen in dieser Gegend nicht. Leutnant W. und ich reiten vor der Abteilung. Bisweilen springt eine Antilope vor uns auf, ein Deuker, so nennen die Buren das Tier, weil es sich so geschickt unter die Büsche zu ducken vermag. W., welcher ein sehr erfolgreicher Jäger ist, bringt für das Mittagessen mit tadellosem Blattschuß auf 200 Meter eine zur Strecke.

7. 3. 08. Nach einem starken Marsch in der vorigen Nacht und heute Nachmittag trifft das Detachement am Abend in Nanib ein. Ein hoher Turm aus roh behauenen Stämmen für die Signallampe von Nanib, der Stolz der Besatzung, die ihn erbaute, hat uns schon von weit her die Lage der Station bezeichnet. Jetzt zeigt das Blitzen der Lampe, daß unsere Ankunft nach Gochas und von dort auf Umwegen an Erckert gemeldet wird, welcher sich mit seinem Stabe in Arahoab beim Nossob-Detachement befindet.

In Nanib ist ein Brunnenbohrkommando unter Oberleutnant I. stationiert, welches hier Wasser erschließen soll. Bis jetzt ist keines gefunden. Es steht aber in der Vley noch Regenwasser, so daß Mensch und Tier sich satt trinken können, die Kamele bekommen hier, wenn nicht ein besonderer Glückszufall eintrifft, für längere Zeit zum letztenmal Wasser.

Nachher sind wir im Zelt bei I., wo wir nach Afrikaner Sitte gastfrei bewirtet werden. I. hat sich, seit ich ihn zuletzt gesehen, einen großen Bart wachsen lassen. Er sagt, um seinem Beinamen mehr Ehre zu machen. Als Brunnen- und Wassersucher nennen wir ihn »unseren Nickelmann«. Er lebt aber nicht so poetisch und friedlich wie der Nickelmann in der »Versunkenen Glocke«. Erst am 19. Januar haben ihm die Kopperleute sein Brunnenidyll rauh gestört. Sie legten sich in der Nacht, ein Trupp von 30, um die paar kleinen Zelte herum. Zum Glück wurden sie noch vor Büchsenlicht von dem Posten oder vielmehr dessen Hund gemerkt, so daß sie schießen mußten, ehe es hell war, erst auf den Posten, dann in Salven auf die Zelte. Der Posten wurde nicht getroffen. Es gab nur 2 Verwundete. Am schwersten verletzt wurde der Bur, welchen wir beim Ausmarsch aus Gochas sahen, er war als Landeskundiger einer Gochaser Patrouille beigegeben. Nur die ganz zufällige Anwesenheit dieser ziemlich starken Patrouille rettete I. mit seinen Leuten vor dem sicheren Verderben.

11. 3. 08. Am 8. abends marschierten wir aus Nanib ab und sind jetzt in der Nacht zum 11. 3. auf dem Wege nach der Vley Geinab im unteren Nossob; Süd – Südost. Ganz schräg geht es jetzt über die Dünen. Nur langsam im Schritt kann geritten werden. Auf lange Strecken ist überall der Sand von den in der Erde hausenden Nagetieren zerwühlt. Öfter bricht eins der Reittiere durch die dünne Sanddecke in einen der vielen Schakalbauten ein, glücklicherweise gibt es nirgends einen Beinbruch.

Die aufgehende Sonne sieht uns noch weit vom Ziel. Im scharfen Paßgang geht es vorwärts; der Tag, an welchem das Detachement in Geinab eintreffen soll, ist angebrochen. Bald wird die höhersteigende Sonne ein Weitermarschieren unmöglich machen. Die Packzüge haben einen schweren Stand; unaufhörlich, mit Zuruf und der Peitsche treiben sie ihre Tiere an. Leutnant W. und ich schließen die Kolonne. Bisweilen sehen wir seitwärts einen Reiter sich bemühen, sein Tier, welches widerspenstig sich hingeworfen hat, zum Aufstehen zu bewegen. Oder es schnürt ein Eingeborener die Last seines Packtieres fester, unter der Aufsicht eines ungeduldig daneben haltenden Reiters.

Das Landschaftsbild hat sich geändert. Das bisherige saftige, üppige Grün ist verschwunden. Das Gras ist trocken, graubraun, zerschlissen vom Wind, von der Sonne ausgedörrt. Hier hat es lange, lange nicht geregnet. Die Landschaft liegt da wie verbrannt.

Bisweilen schneiden wir einen tief ausgetretenen frischen Wildpfad, auf dem Herden großer Antilopen gelaufen sind, dorthin ziehend, woher wir kommen. Sie haben weithin die dort frisch gewachsene Weide gewittert. Eine dünne Staubwolke, welche schnell nach Norden verschwindet, zeigt, daß wir ein Rudel solcher Tiere aufgescheucht haben. In ganz weiter Entfernung, als große schwarze Punkte nur dem geübten Jägerauge erkennbar, steht ein Trupp Strauße. Auch sie sind wohl auf der Wanderung.

Endlich gegen 8 Uhr am Morgen, schon beginnt die erhitzt aufsteigende, flimmernde Luft die Umrisse entfernter Dünen zu verwischen, steigt eine hohe, rotgelbe Sanddüne vor uns auf. Dahinter muß der Nossob sein. Dort sollen wir das Nossob-Detachement treffen. Die Aufklärungsabteilung vorne entwickelt sich, die Marschkolonne schließt auf, vorsichtig verlangsamt sich der Marsch. Ich höre wie vor mir ein Reiter zu seinem Kameraden sagt: »Du, der Oberleutnant hat gesagt, hier in der Nähe wäre Wasser. Jetzt geht es los, da sind sicher die Hottentotten. Vielleicht ist aber auch schon das andere Detachement da, dann haben wir das Nachsehen.« Die Spitze hat den Fuß der Düne erreicht. Einige Leute ersteigen durch den tiefen Sand ihren Kamm. Es bleibt alles ruhig, kein Feind. In weitem Zwischenraum lagert das Detachement. In der Mitte suchen die Kamele vergeblich nach etwas Grünem und sammeln sich bald, müde von dem langen Marsch, in dem Schatten der schwach belaubten Bäume.

Oben auf der Düne blitzen die Signalisten mit dem Spiegel nach Süden in die weite baumbestandene Nossobebene hinunter. Von dort blitzt es zurück. Erckert ist bereits eingetroffen. Das Nossob-Detachement lagert eine Stunde weiter südlich. Eine Patrouille reitet zum Befehlsempfang hinunter. Sie bringt uns eine große Enttäuschung mit zurück. Es ist so wenig Wasser in der Vley von Geinab, daß es literweise verteilt werden muß. Und wir hatten uns so darauf gefreut, uns mal wieder waschen zu können, was wir uns schon seit einer ganzen Woche hatten versagen müssen. Die Truppe ist jetzt auf das mitgenommene Wasser angewiesen. Einen Teil desselben, 7 Tagesportionen, trägt jeder von uns ohne Unterschied des Ranges an seinem Kamel mit, in Feldflaschen und Blechbehältern, die Portion zu 1½-2 Litern. Für weitere 14 Tage tragen die Wasserkamele. Bei einer Temperatur von 30-40° C im Schatten und beständiger körperlicher Bewegung sind 2 Liter Wasser doch recht wenig. Bis jetzt hat im Vertrauen auf die Vley hier jeder noch etwas Reserve- und Sparwasser zuzusetzen gehabt. Das hört aber jetzt auf.

Am Abend marschiert das Auob-Detachement zu Erckerts Lager hinunter. Auf dem Wege macht mich W. auf etwa 30 Pferdespuren aufmerksam, welche quer über den Nossob unseren Weg kreuzen. Als diese Reiter hier ritten, war der jetzt harte Lehmboden feucht. Jeder Huf hat einen tiefen Abdruck hinterlassen. Die Art, so zerstreut zu reiten, der eisenlose Huf, zeigt deutlich, daß hier eine Hottentottenbande geritten ist. Wir reiten an der Vley vorüber, ihr kostbares Wasser wird von Posten bewacht. In einiger Entfernung davon steht Erckerts Zelt.

Eine schwarz-weiß-rote Flagge macht den Stab kenntlich. Erckert sitzt vor seinem Zelt an einem wackligen Tischchen beim Scheine einer kleinen Laterne über Schriftstücke gebeugt. Während alles andere zur Ruhe übergeht, beginnt jetzt für ihn, den Führer, die Arbeit. Sie wird die halbe Nacht und länger ihn wach halten.

12. 3. 08. Der heutige Tag ist ein Ruhetag. Schon vor Tagesanbruch werden die Tiere hinter unserer Stellung auf die Weide getrieben. Aber auch hier ist alles trocken. Immer wieder drängen sie nach dem Wasser der Vley zusammen. Hauptsächlich die Ochsen scheinen großen Durst zu haben, die armen Tiere; ihre Weichen sind tief eingefallen. Von den Posten zurückgehalten, stehen sie da und saugen mit weiten, roten Nüstern die Witterung des Wassers ein. Man hat sie notgedrungen mitnehmen müssen. Das Wasser, welches sie brauchen, wird natürlich von Kamelen getragen. Es ist nur das Allernotwendigste. Die Spitze der Marschkolonne ist auf diesen Ochsen beritten gemacht. Für diesen Zweck sind die Kamele zu schwerfällig, da sie sich nicht schnell und plötzlich herumwerfen lassen. Und gerade die Spitze muß doch die Möglichkeit haben, vom Fleck weg zurückzugaloppieren, falls die Hottentotten einen Überfall versuchen sollten.

Gegen Mittag wird das Lager durch ein kurz dauerndes Gewehrfeuer alarmiert, welches aus der Richtung kommt, in welcher unsere vorgeschobenen Wachen liegen. Auch W. ist mit einem halben Zuge draußen. Es erfolgt aber nichts weiter. Alles bleibt ruhig. Wer geschossen hat, ist nicht aufgeklärt worden, vielleicht jagende Hottentotten. Diese Einöde, so einsam sie ist, birgt offenbar ihre Gefahren.

Am Nachmittag mache ich Divisionspfarrer S. einen Besuch, welcher uns bei der Proviantstaffel begleitet. Er filtriert gerade das lehmige Vleywasser, welches die Staffel für etwaige Verwundete und Kranke mitnehmen soll, durch einen mit Holzkohle gefüllten Leinenbeutel. Die oben hineingegossene Lehmbrühe, in der allerlei Wassertiere, Insekten, Larven und dergleichen herumschwimmen, läuft unten zwar sehr langsam aber klar durch das Tuch. Leider geht dabei viel kostbares Wasser verloren, die Kohle saugt sich voll.

Später mustere ich die Mannschaften, damit diejenigen, welche den nun kommenden Strapazen vielleicht nicht gewachsen sind, einer nach Arahoab zurückgehenden Kolonne angeschlossen werden können. Freiwillig meldet sich keiner, aber einige müssen doch zurückbleiben. Die armen Kerle, sie wären so gerne mitgegangen. Es stehen ihnen die Tränen in den Augen. Eine solche Gesinnung erwartet man ja bei jedem unserer Soldaten. Aber merkwürdig ist es doch, sie haben es doch viel besser als die anderen, sie kommen bald ans Wasser, können trinken nach Herzenslust.

Am Abend nach Sonnenuntergang marschieren beide Detachements auf einem freien Platze zum Karre auf. Erckert reitet mit seinem Stabe in die offene Seite hinein und hält eine letzte Ansprache. Er weist auf die Traditionen der Schutztruppe hin, auf die ruhmvolle Aufgabe, welche hier eines auserwählten Teils derselben harrt. Nichts Prunkvolles in dem, was er sagt, einfach und mannhaft, ein Mann der Tat.

Dann ein kurzes Kommando, die Spitze tritt an, die eingeborenen Spurensucher, erprobte Hottentotten, welche in den vergangenen schweren Jahren treu zur Schutztruppe gestanden haben. Sie werden geführt durch Leutnant G. von Erckerts Stabe. Er ist gewissermaßen ihr Vertrauensmann. Mit großem Abstand folgt, in weiter Linie ausgeschwärmt, die Aufklärungsabteilung unter Oberleutnant O. Sie ist dem Nossob-Detachement zugeteilt, bestehend aus der 16. Kompanie, der 1. Kompanie und der Maschinengewehrabteilung. Alles in allem bildet das Expeditionskorps, das ist der offizielle Name von Erckerts Truppen, eine ansehnliche Macht, 370 Reiter, 27 Offiziere, 4 Maschinengewehre und 130 Eingeborene.

Wir reiten in östlicher Richtung und haben mit dem Verlassen des Nossob, vielleicht auch schon vorher die englische Grenze überschritten, welche in dieser Gegend durch den 20. Längegrad gebildet wird. Wir sind also jetzt in Britisch-Betschuanaland. Das Land ist aber von den Engländern kaum erforscht. Die Familie Duncan, die früher in Persip wohnte, Vater und Söhne, gelten als die einzigen Weißen, welche auf ihren Jagdzügen diese Einöde kennen lernten. Einer der Söhne ist als Führer bei Erckerts Stabe.

Als Faden der Ariadne dient unserem Marsch die Spur der 30 Hottentotten-Reiter, welche wir am Abend des 11. 3. im Nossob kreuzten. Erckert ist der Überzeugung, daß die Bande, welche am 4. 3. von der Patrouille des Leutnants v. K. gespürt wurde, mit dieser hier identisch ist. Diese Hottentotten haben übrigens bereits bei Koes eine Patrouille abgeschossen, 1 Unteroffizier, 2 Reiter und 2 Eingeborene; außerdem bei Hasuur eine Viehwache überfallen. Das wurde telegraphisch gemeldet. Das Nossob-Detachement hat bis Geinab einen Feldtelegraphen hinter sich abgerollt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Bande aus dem Lager Simon Koppers stammt. Erckert hofft ihre Spur rückwärts verfolgend die feindliche Werft finden und angreifen zu können.

Beim hellen Mondschein sind die Eindrücke der Pferdehufe im tiefen Sande, dazwischen gestreut die Spuren von Fußgängern, auch für uns kultivierte Menschen zu sehen. Unsere Vorväter in weit vergangener Zeit hatten es wohl gelernt, vom Erdboden das Geschehene abzulesen. Bei uns Kulturmenschen hat der Kampf um das Dasein ganz andere Formen angenommen. Nur der Jäger, der die Fährte des flüchtigen Wildes verfolgt, übt noch einen Teil von dem aus, was unsere Schutztruppe jetzt den wilden Eingeborenen dieses Landes wieder absehen muß.

Das Landschaftsbild hat sich mit dem Überschreiten des Nossob geändert. Die ausgesprochene Dünenbildung ist verschwunden, das Gelände flach. Dichter, hoher Dornbusch wechselt mit offner, grasbestandener Steppe. Kaum sichtbar sind in dem vom hellen Mondschein überflossenen Gelände unsere graugelben Tiere und auf ihnen die Khaki-Reiter. Kein lautes Wort wird gesprochen. Fast unhörbar ist in dem tiefen Sande der Tritt der Kamele. Es geht im Schritt, bisweilen stockt der Marsch. Die Spur ist verloren gegangen. Sie wird mit dem tiefer tretenden Monde schwerer erkennbar. Erckert ist deshalb jetzt selber ganz vorne. Endlich verschwindet der Mond hinter einer tiefschwarzen wetterleuchtenden Wolkenwand, die am Horizont heraufsteigt. Die Spur ist nicht mehr zu halten. Es wird abgesattelt.

13. 3. 08. Am frühen Morgen reiten wir über eine Vley, die durch Erckerts landeskundigen Führer als diejenige von Limpo bezeichnet wird. Es ist eine gewaltige, flache, oval geformte Lehmpfanne. Sie erweckt von oben gesehen den Eindruck einer riesigen Rennbahn.

Die tiefeingetretenen Spuren, die unsere Hottentottenbande darauf hinterlassen hat, große Löcher, aus denen die Reiter ihre Pferde getränkt haben, zeigen, daß hier vor nicht langer Zeit Wasser gestanden hat. Der Gedanke, daß diese Leute hier Wasser getrunken haben, erweckt in mir einen Haß gegen sie, eine Empfindung, deren Torheit ich wohl einsehe, deren ich aber nicht ganz Herr werden kann. Jetzt ist das Wasser verdunstet, und doch hätten wir es so bitter nötig. Der Durst quält. Es zwingt mit der Wasserration von 2-1½ Litern, je nach dem einer mehr oder weniger gespart hat, gebieterisch Haus zu halten. v. B. klagt darüber, daß ihm die Zähne beginnen lose zu werden. Er hat einen, wenn auch noch nicht schlimmen Anfall von Skorbut. W. ist matt und fiebert schon seit einigen Tagen. Am Nachmittag fällt ein leichter Gewitterregen. Es ist ein sehr willkommener, wenn auch ganz bescheidener Wasserzuschuß, der sich in den aufgespannten, wasserdichten Zeltbahnen sammelt.

Hier an der Pfanne von Limpo läßt Erckert die Proviantstaffel und bei ihr einen Signaltrupp zurück. Nur die fechtende Truppe marschiert jetzt weiter.

Den Signalisten gelingt es von einer hohen Düne am Rande der Pfanne die Lichtverbindung mit der Signalstation von Geinab herzustellen. Da von dieser ja wieder bis Arahoab ein Feldtelegraph liegt, so arbeitet der Nachrichtendienst nach rückwärts bis Windhuk, oder wie die Signalisten stolz erklärt haben, bis Berlin. Wir sind also nicht ganz aus der Welt.

14. 3. 08. Heute abend erreichen wir eine zweite Lehmpfanne. Beim Stabe wird die Stelle Molentsan genannt. Unsere Eingeborenen haben in der Nähe ein großes Chamasfeld gefunden, in dem wir absatteln. Es wird befohlen, die Kamele ausgiebig mit Chamas zu füttern. Auch die Menschen sollen heute, um Wasser zu sparen, vom Saft dieser Früchte leben. Diese wachsen hier auf einer nach Quadratkilometern zu messenden Fläche wie auf einem riesengroßen Felde. Schon am Abend ist jeder auf der Suche. Es ist eine mühsame Lebensweise. Das Feld ist ja allerdings groß. Es sind auch eine Menge Früchte da. Aber eine solche Menschen- und Tiermenge, 500 Menschen und 700 Kamele, brauchen doch eine ganz gewaltige Anzahl. Außerdem hat es in dieser Gegend schon geregnet, deshalb sind viele verfault; der Saftgehalt ist gering, sie sind schon zu reif. Ein halber Sack dieser etwa bis mannskopfgroßen Chamas liefert noch nicht eine Feldflasche eines fade schmeckenden Saftes, der aber jetzt mit Zusatz von etwas Zitronensäure köstlich erquickt. Die Hottentotten und Buschleute, die das ganze Jahr über diese entsagungsreiche Lebensweise führen, sind wirklich nicht zu beneiden.

15. 3. 08. Am Morgen, es soll heute ein Ruhetag sein, fallen plötzlich bei der 1. Kompanie einige Schüsse; es entsteht in der bisherigen Ruhe und Stille großer Lärm. Die Eingeborenen der Kompanie haben zwei Buschleute gesehen und verscheucht, offenbar Kundschafter Simon Koppers. Sie sind leider entkommen. Das ist ein erstes sicheres Zeichen von der Nähe des Gegners. Ein zweites hat die Patrouille gefunden, die in der Nacht zur Erkundung weiter vorn war. Sie stieß auf einen größeren Lagerplatz der Copper-Hottentotten, der vor etwa 14 Tagen verlassen wurde. Eine große Spur führt von dort nach Nordosten. Der Gegner muß jetzt nahe sein, in kurzer Zeit erreichbar.

Am Spätnachmittag geht es weiter. Nach einem Ritt von etwa 3 Stunden auf der Spur vieler Menschen und einer großen Viehherde, erreichen wir eine zweite Werft Eingeborenen-Dorf.. Ihre Reisig-Hütten sind erst vor kurzem gebaut. Sie wurden vor ganz kurzer Zeit, gestern abend oder heute morgen verlassen. Auf einigen Feuerstellen glühen noch die Kohlen und vor den Hütten liegen frische Chama-Schalen. Aus einer der größeren Hütten zieht W.s kleiner Hottentottenjunge die schon gegerbte, zum Tausch oder Verkauf fertige Decke einer größeren Antilope hervor, die seine Luchsaugen erspäht haben. Zwischen den Hütten streichen zwei ganz abgemagerte Hunde umher, Abkömmlinge irgend einer Windspielart. Sie heulen noch lange hinter uns her. Das Ganze macht einen unendlich melancholischen Eindruck.

Der Feind ist jetzt nahe, jeden Augenblick kann die Spitze auf eine Vorlage stoßen. Deshalb marschieren die beiden Detachements im schnellen Paßgang mit weitem Abstand parallel nebeneinander. Gegen 10 Uhr am Abend kommt plötzlich von vorne das Kommando »Halt«. Die Führer werden nach vorne gerufen. Vor uns auf einem niedrigen Dünenrücken blinken Feuer, ein leichter Wind trägt fernes Viehgebrüll herüber. Vor uns liegt das Marschlager der Hottentotten, die wir verfolgen. Der Gegner ist eingeholt.

Erst gegen 1 Uhr nachts kommt v. B. vom Befehlsempfang zurück. Mit Tagesanbruch soll die Werft angegriffen werden. Das Nossob-Detachement soll von Westen kommen, das Auob-Detachement von Osten. Während des Angriffs werden die Flügel beider Abteilungen einander die Hand reichen. In vollkommen dunkler Nacht, der Mond ist untergegangen, im dichten, hohen Dornbusch, als Führer nur den Kompaß, auch die feindlichen Feuer sind erloschen, rücken wir in unsere Stellung ab. Etwa 3 Kilometer, schätzungsweise, von der feindlichen Werft entfernt, zu sehen oder zu hören ist nichts von ihr, werden unter einer Bedeckung die Kamele zurückgelassen.

Schön ausgerichtet, vier Reihen hintereinander liegen sie da. Neugierig die langen Hälse reckend, sehen sie mit ihren blanken Augen hinter uns her. Noch 2 Kilometer etwa, nach Kompaß und Uhr geht die Schützenlinie vor. Hier wird der Tag erwartet.

16. 3. 08. Es ist noch dunkel, die Leute liegen am Boden, trotz der bitteren Kälte schlafen die meisten fest.

Diese Ruhepause ist aber nur kurz. Es ist gegen ½5 Uhr morgens, als von der 7. Kompanie neben uns ein leiser Zuruf kommt, der anzeigt, daß die Vorwärtsbewegung wieder einsetzt. Unsere Schläfer springen auf, es geht weiter nach Osten. Wir sind am äußersten linken Flügel, rechts von uns die 7. Kompanie, von deren Schützenlinie ich bisweilen einige Leute in der beginnenden Dämmerung mehr ahnen als sehen kann. v. B. und ich gehen vor unserem zweiten Zuge, der geschlossen, links herausgestaffelt folgt.

Er ist dazu bestimmt, später die Verbindung herzustellen mit der 16. Kompanie, die von der anderen Seite der Werft uns entgegenkommt. Vor uns in weiter Schützenlinie geht unser erster Zug, der durch W. geführt wird. Bisweilen verschwinden die Schützen in einer Geländewelle, v. B. späht scharf nach ihnen aus, manchmal fragt er mich, ob ich sie auch noch sehe.

Plötzlich beginnt rechts vor uns, kurz vor Sonnenaufgang, ein heftiges Schießen. Gleich darauf setzen mit Schnellfeuer unsere Maschinengewehre ein. Auch die Kompanie rechts von uns beginnt zu feuern. Mit einem Schlage hat der Lärm des Gefechts begonnen. Dazwischen ertönt aus der Werft, gedämpft durch das sandige Buschfeld, ein wirres Durcheinander von Menschenstimmen. Es klingt, als ob viele Menschen in der Ferne angstvoll einander zurufen. Auf uns wird noch nicht geschossen. Wir marschieren zuerst sehr ungünstig gegen die aufgehende Sonne, welche uns blendend ins Gesicht scheint. Dann schwenkt der Flügel nach rechts herum. Jetzt bekommen auch wir Feuer. In Sprüngen geht die Schützenlinie vor, immer im hohen Busch. Getroffen ist noch keiner; das meiste geht über uns weg. v. B. hält mir seinen Hut hin. Eine Kugel hat in die Krempe ein Loch gerissen, hart am Leben vorbei.

Plötzlich stockt die Vorwärtsbewegung. Halblinks vor uns kommt ein Zug der 16. Kompanie auf uns zu. Er ist, ohne jedoch Verluste zu haben, in das Strichfeuer der Maschinengewehre geraten. Der Kampfplatz beginnt sich deutlich zu verengen; der Ring um den Gegner hat sich geschlossen. Wir schieben uns in die Schützenlinie der 16. Kompanie ein. Es geht weiter.

Da sehe ich vor uns, halb zerfetzt, in einen Dornbusch geworfen, die schwarz-weiß-rote Stabsflagge Erckerts liegen. Fast gleichzeitig sagt jemand, ich weiß nicht wer: »Erckert ist tot. Er liegt vor uns mit einem Schuß durch den Hals. Der Stab ist zersprengt, sein Adjutant, Leutnant v. T., hat auch 2 Schüsse durch die Schultern«.

Wir haben jetzt die Schützengräben der Hottentotten vor uns, aus denen die ersten Schüsse gefallen sind. Von Hauptmann G., der nach Erckerts Tode das Kommando übernommen hat, kommt durch die Schützenlinie der Befehl zum Sturm. Mit aufgepflanztem Seitengewehr geht es im Laufschritt vor.

Die Hottentotten verlassen jetzt ihre Stellung. Von rechts wird laut gerufen: »Die Hottentotten brechen nach Südwesten durch.« Es gelingt aber nicht mehr rechtzeitig, die Lücke zu schließen. Vor uns haben sie noch einige Schützen liegen lassen. Einer von meinen Krankenpflegern wird noch durch den Oberschenkel geschossen. Ich habe das mit angesehen und als ich ihn gleich darauf verbinde, macht ihn derselbe Schütze noch einmal zum Objekt seiner ungeschickten Schießversuche, bis er durch die seitwärts herankommende 16. Kompanie verscheucht wird.

Die 16. Kompanie bringt die Maschinengewehre mit, die bereits vorzügliche Dienste geleistet haben. Von je 4 Mann werden sie abwechselnd getragen, um dem abziehenden Gegner noch einen gehörigen Denkzettel zu geben. Leider muß die Verfolgung bald aufgegeben werden. Die Hottentotten sind im Busch verschwunden, in alle Winde zerstreut. Das Gefecht ist zu Ende.

Mir fällt die Aufgabe zu, unsere Toten zu sammeln, ein trauriges Amt. An der Stelle, an der die abziehenden Hottentotten den einschließenden Ring gesprengt haben, ist in der Schützenlinie der 1. Kompanie niemand am Leben geblieben. Immer wieder finden wir einen Toten. 9 Brave sind mit ihrem Führer, dem Leutnant Ebinger der Übermacht erlegen.

Unter einem Baume am Lager der 16. Kompanie legen wir unsere Toten zusammen, 13, darunter Erckert; ein erschütternder Anblick.

Auch die Verwundeten, 19, unter ihnen 4 Offiziere, sind allmählich gesammelt worden, oder haben sich von selbst bei einem kleinen Zelte eingefunden, das die 16. Kompanie als Verbindezelt hat aufschlagen lassen. Verbunden sind sie schon alle, in der Schützenlinie während des Gefechts oder die leichter Verletzten gleich darauf. Uns Ärzten fällt jetzt die Aufgabe zu, die ersten, notdürftig mit Verbandpäckchen gemachten Verbände durch dauerhaftere, den Transport der Verwundeten ermöglichende zu ersetzen, bei den Knochenverletzungen Schienen anzulegen und dergleichen.

Währenddessen ist es Mittag geworden. Die Sonne brennt mit unbarmherziger Gewalt durch das dünne, weiße Leinen unseres Verbandzeltes. Dieses ist so niedrig, daß wir gebückt oder auf den Knieen darin hantieren müssen. Ein größeres Zelt hätte die Lasttiere zu sehr in Anspruch genommen.

Ärzte und Personal knieen um eine Krankentrage herum, die am Boden steht und den Operationstisch ersetzt. Der Rückschlag nach der gewaltigen Anstrengung des Morgens, den seelischen Erregungen beginnt sich einzustellen. Ein Unteroffizier schläft ein auf den Knieen vor dem Kasten hockend, aus dem er die Verbandstoffe zureicht.

Empfindlich trifft es die Verwundeten, daß nicht unbeschränktes Wasser zur Verfügung steht. Mit Sorge sehe ich, wie einer, dem der Fuß zerschmettert ist, das genossene Wasser immer wieder erbricht. Er ist nicht der einzige, der das tut. Wird der Wasservorrat reichen: Noch sind wir weit von der nächsten Wasserstelle, über 200 Kilometer.

Am Nachmittage ist das Begräbnis der Gefallenen. Unter einer einzeln stehenden Giraffenakazie sind die Gräber ausgehoben, ein großes und je eines für Erckert und Ebinger. Divisionspfarrer S. hält eine Grabpredigt, wie ich sie ergreifender nie gehört habe. Mann für Mann tritt an das Grab, ein letzter Blick, eine Hand voll Erde, drei Salven über die offene Gruft. Bald wölbt sich der Grabhügel, darauf ein Kreuz aus Baumästen zusammengebunden.

Eine Verfolgung der abgezogenen Hottentotten ist mit dem noch vorhandenen Wasservorrat nicht mehr möglich. Denn dabei würde es sich nicht um einige Tage handeln. Wochen würden vergehen, ehe es gelänge, den Sammelplatz der Copperleute zu finden, vorausgesetzt, daß sie jetzt nicht in einzelnen kleinen Banden in diesem ungeheuren Steppengebiet umherschweifen.

Unter den wenigen Gefangenen befindet sich die Frau Simon Coppers. Sie erzählt, ihr Mann sei am Abend vor dem Gefecht fortgeritten. Er ist also doch wieder entkommen. Diese Frau erzählt auch, die Hottentottenbande, auf deren Spur die feindliche Werft gefunden wurde, sei noch gestern abend zurückgekehrt und fast vollständig vernichtet worden. Ihr Führer, ein Hottentott mit dem alttestamentlichen Namen Eleazar, liegt mit 57 waffenfähigen Männern auf der Walstatt.

Dieser für ein südwestafrikanisches Gefecht sehr große Verlust, die Aussagen der Gefangenen und die Spuren in der vom Feinde besetzt gewesenen Stellung bestätigten, daß die Schätzung Erckerts über die Stärke des Gegners, die er auf rund 200 Gewehre angenommen hatte, richtig waren.

Interessant sind auch die Angaben, welche die Gefangenen darüber machten, wie es den sonst so klugen und vorsichtigen Hottentotten passieren konnte, derartig eingeschlossen zu werden und in den Wurstkessel zu geraten. Die beiden Buschleute, die von den Eingeborenen der 1. Kompanie bei der Pfanne von Molentsan verscheucht wurden, sollten die Stärke und die Absicht des Expeditionskorps erkunden. Sie haben sich dieses Auftrags wohl nur mangelhaft entledigt und ihrem Kapitän offenbar nachher etwas vorgelogen. Außerdem erzählten die Gefangenen: ihnen allen seien die Kamele unbekannt gewesen. Sie hätten geglaubt, das seien keine »Orlog-Tiere«. Orlog, kap-holländisch = Krieg.

Kurz vor Sonnenuntergang tritt das Expeditionskorps den Rückmarsch nach Geinab an. Er geht nur langsam vorwärts, denn in der Mitte der Kolonne gehen die Tragetiere mit unseren Verwundeten. Sie können nur im Schritt marschieren und geben ja naturgemäß das Marschtempo an.

Die Verwundeten werden auf Bahren durch Kamele getragen und zwar so, daß je zwei hintereinander gehende Tiere eine solche Trage zwischen sich haben, deren zwei lange Tragestangen an den beiden Seiten des Packsattels in Gurten hängen. Von den vielen Modellen, die vor der Expedition konstruiert und versucht wurden, war dies das praktischste und brauchbarste. Es hat aber auch seine großen Nachteile. Der Transport der Verwundeten ist sehr schwierig. Diese Tragart ist für die Kamele anstrengend und unbequem. Viele werden widerspenstig und legen sich sehr oft hin. Diejenigen Verwundeten, welche zerschossene Knochen haben, leiden sehr unter diesem andauernden Hinlegen und Aufstehen der Tragetiere. Auch der Marsch wird dadurch sehr verlangsamt, denn die Kolonne muß jedesmal warten, bis es solch einem Tier paßt, wieder aufzustehen. So geht es langsam, Schritt für Schritt zurück auf dem Wege, den wir gekommen sind.

Als es dunkel geworden ist, beginnt der Strahlenkegel der Signallampe über das Buschfeld hin und her zu wandern. Immer wieder leuchtet der Signalist den Horizont ab. Er wechselt den Standpunkt. Bald hier, bald dort taucht sein Licht auf. Die Gegend ist flach, nirgends eine Anhöhe, die den Busch überragt.

Der Signalist auf der Düne von Limpo späht und leuchtet wohl ebenso vergeblich in die Nacht hinaus. Sein Licht ist nicht zu sehen. Um Mitternacht endlich geht eine Patrouille voraus. Sie bringt die Meldung von dem, was sich ereignet, vom Tode unseres Führers an den Signalposten von Limpo.

Am Morgen des 17. reiten wir wieder über die Pfanne von Limpo, lagern dicht dabei und stehen am Mittag abermals am Grabe zweier Kameraden, die ihren Wunden erlegen sind. Endlich am 19. trifft das Expeditionskorps in Geinab wieder ein. Von hier gehen die Verwundeten unter einer starken Bedeckung voraus. Von Arahoab werden ihnen auf halbem Wege die Krankenwagen des dortigen Feldlazaretts entgegen kommen. In Arahoab werden sie in die sorgende Obhut des Stabsarztes v. B. kommen.

Das Gros folgte gleichfalls den Nossob aufwärts am nächsten Morgen in kleinen Tagemärschen. Unterwegs empfinden wir noch einmal die weise Voraussicht Erckerts, der uns hier als letztes Zeichen seiner unermüdlichen Fürsorge, an zwei Stellen im Nossob auf Ochsenwagen Wasser hat entgegen fahren lassen.

Am 24. trifft dann das Expeditionskorps in Arahoab wieder ein, dem Ausgangspunkt des Nossob-Detachements.

Mancher Sattel ist leer, mancher kehrt nicht zurück, der hoffnungsfreudig von hier ausgezogen.

15 Kameraden, darunter unsern Führer, der so treu für uns gesorgt, deckt dort im Süden der Sand.

Im Herzen einer großen Einöde liegen sie, an einer Stelle, die vielleicht nie wieder der Fuß eines Weißen betreten wird unter einem unscheinbaren Sandhügel, den schon morgen der Wind verwehen kann. Nur ein vergängliches Kreuz aus Holz schmückt das Grab. Wir, die wir diese Toten gekannt haben, die wir unter Erckerts Befehl stehen durften, werden die einsamen Gräber auf dem Gefechtsfelde von Seatsup nie vergessen. Möge auch in der deutschen Nation das Andenken an diese Toten immer wach sein.