|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Entsatztruppe. – Die Schwierigkeiten des Marsches. – Ankunft in Ipoto. – Kilonga-Longa entschuldigt sich wegen des Benehmens seiner Manjema. – Der Häuptling gibt uns einige unserer Gewehre zurück. – Dr. Parke und 14 Mann kehren nach Fort Bodo zurück. – Fähre über den Ituri-Fluß. – Spuren von einigen unserer frühern Lager. – Wir graben die verborgenen Waaren aus. – Die Manjema-Escorte. – Ueberbrückung des Lenda-Flusses. – Die verhungerten Madi. – Unfälle und Todesfälle unter den Sansibariten und Madi. – Die ungeheuere Lichtung von Udjangwa. – Unter Führung von Eingeborenenfrauen. – Eintreffen auf der verlassenen Station Ugarrowwa's. – Willkommene Lebensmittel bei den Amiri-Fällen. – Die Navabi-Fälle. – Halt am Landungsplatze von Avamburi. – Tod eines Madi-Häuptlings. – Unsere bei Basopo verborgenen Waaren sind ausgegraben und gestohlen worden. – Djuma und Nassib entfernen sich von der Colonne. – Die Beschwerden des Marsches im Walde. – Unterhaltung zwischen meinem Zeltburschen Sali und einem Sansibariten. – Zahlreiche Fledermäuse in dem Dorfe Mabengu. – Ankunft in Avisibba und Auffinden eines jungen Sansibar-Mädchens. – Die Nedjambi-Schnellen und Panga-Fälle. – Die Eingeborenen von Panga. – Wir stören bei Mugwje ein beabsichtigtes Festmahl. – Wir holen Ugarrowwa bei den Wespen-Schnellen ein und finden unsere Boten und einige Deserteure in seinem Lager. – Der Führer der Boten erzählt seine tragische Geschichte. – Amusanter Brief Dr. Parke's an Major Barttelot. – Weiterfährt unserer Kanoeflotille flußabwärts. – Die Batunda. – Unsere Fortschritte seit dem Abmarsch vom Njansa. – Gedanken über die Nachhut. – Verödung längs der Flußufer. – Ankunft in Banalja. – Zusammentreffen mit Bonny. – Der Major ist todt. – Das Lager in Banalja.

Am frühen Morgen des 16. Juni brachen wir in ausgezeichneter Stimmung von Fort Bodo nach Jambuja auf, begleitet von dem lauten Jubelgeschrei der Garnison und den besten Wünschen der Offiziere. Wir zählten 113 Sansibariten, 95 Madi-Träger, 4 Soldaten Emin Pascha's und 2 Weiße, außer Dr. Parke und seiner kleinen Truppe von 14 Mann, welche uns bis Ipoto geleiteten. Am Abend des 17. erreichten wir während eines schweren Regensturms Indekaru und am folgenden Tage machten wir Rast, um mehr Paradiesfeigen zu sammeln. Am 19. Juni lagerten wir bei Ndugubischa und am nächsten Tage bei Ndjalli. Inzwischen waren wir schon wieder inmitten der Schwierigkeiten des ersten Marsches. Das Geschrei der Führer der Colonne rief uns schmerzlich ins Gedächtniß zurück, was die Abwesenheit von sieben Monaten uns hatte vergessen lassen.

»Rothe Ameisen unterwegs! Gebt Acht auf einen Stumpf, ho! Holzsplitter! Eine Grube zur Rechten! Ein Loch zur Linken! Dornen, Dornen, hütet euch vor Dornen! Diese Ameisen, ho! Eine gefährliche Schlingpflanze, Nesseln, hütet euch vor Nesseln! Ein Loch! Unten glatt, unten! Hütet euch vor Schlamm! Eine Wurzel! Rothe Ameisen! Rothe Ameisen im Anmarsch! Gebt gut Acht auf die Ameisen! Ein Baumstamm! Holzsplitter darunter!« So ging es weiter von einem Lager zum andern.

Die meisten Dörfer an dieser Route standen noch, aber die Hütten waren sämmtlich schief, im Verfall begriffen und hatten sich, da die Stützen verfault waren, zur Seite gebeugt, sodaß die Traufen den Boden berührten; im Innern waren die Fußböden mit Schimmel bedeckt, die Vertiefungen mit Schlamm gefüllt und an den Wänden wuchsen Schwämme und hatten sich salpeterhaltige Ausblühungen gebildet; die Dächer waren mit Schlingpflanzen, Nesseln und wuchernden Kürbisranken überwachsen – wirkliche Fiebernester, in denen wir und unsere Leute aber, durch die Nothwendigkeit gezwungen, wegen der übergroßen Erschöpfung oder eines drohenden Regensturms Schutz suchen mußten.

Am 20. Juni erreichten wir Mambungu und am folgenden Tage lagerten wir uns am Rande der Busindi-Lichtung. Nach 47 stündigem Marsche von Fort Bodo kamen wir in der arabischen Niederlassung bei Ipoto an, wo unsere Leute, wie man sich erinnern wird, durch Noth und Hunger wahnsinnig gemacht, mir so ernstliche Verluste an Waffen und Munition bereitet hatten. Die Veränderung in ihrem Zustande war aber so groß und ihre Augen blitzten in solchem Zorne auf ihre Peiniger, daß Kilonga-Longa, der die Wiedervergeltung fürchtete, nachmittags mit seinen Anführern erschien und mit vielen Entschuldigungen wegen des Benehmens der Manjema während seiner Abwesenheit die Abscheulichkeit ihrer Verbrechen zu mildern suchte und sich erbot, dieselben, soviel in seinen Kräften stände, wieder gut zu machen. Sie legten mir 19 Remingtongewehre vor von den 30, die, wie ich wußte, in ihrem Besitz waren; 6 davon hatte ich selbst als Pfand für Zahlung zurückgelassen, 2 hatte Lieutenant Stairs in meinem Namen ihnen gegeben, 1 war von Kapitän Nelson und 10 hatten die Sansibariten verkauft, außer den 11, welche wir nicht zurückerhielten; dagegen bekamen wir von 3000 Patronen und zwei Kisten mit Munition, welche diese Hehler gestohlenen Gutes von den verhungernden Sansibariten gekauft hatten, nur 50 Stück wieder. Wie groß die Furcht der Manjema auch sein mochte, die geeignete Zeit zur Wiedervergeltung und Rache war noch nicht gekommen, obwol 50 Büchsenschützen die Niederlassung leicht hätten erobern können, da der größte Theil der Leute Kilonga-Longa's auf einem Beutezuge nach Osten abwesend war. Wir hatten in diesem Augenblicke ein weit wichtigeres Geschäft vor uns, als die Zerstörung von Ipoto; auch darf man nicht vergessen, daß unsere kleine Garnison in Fort Bodo sich keineswegs sicher befand und einige hundert durch ihre Verluste zur Verzweiflung gebrachte Leute sich durch eine Belagerung oder einen mitternächtlichen Angriff sehr leicht rächen konnten.

Wir beugten uns daher dem Zwange der Nothwendigkeit und nahmen die Gewehre und Geschenke an Ziegen und Reis an, während die Sansibariten Erlaubniß erhielten, was sie an Elfenbein mit sich führten, für 100 Metzen Reis zu verkaufen, der ihnen als Proviant höchst willkommen war.

Am folgenden Tage gab der Häuptling noch zwei weitere Gewehre zurück, aber da meine sämmtlichen Leute genügend bewaffnet waren, so ersuchte ich ihn, die Gewehre als Pfand zu behalten, mit den 6, welche er noch in Händen hatte, als Sicherheit für die Zahlung von 90 Doti Stoffe, welche ich ihm und seinen Leuten für den nur widerwillig und spärlich gewährten Unterhalt Kapitän Nelson's und Dr. Parke's versprochen hatte, als dieselben gezwungenerweise die Gäste dieser bösartigen Gemeinde waren.

Nachmittags traten Dr. Parke und seine kleine Truppe von 14 Mann den Rückweg nach Fort Bodo an und nahmen 13 Lasten, sowie die allerletzten Instructionen mit, welche ich noch zu ertheilen hatte.

Am 25. Juni brachen wir von Ipoto auf, begleitet von einem Führer und einer Escorte von 15 Manjema, welche ostentativ den Befehl bekommen hatten, uns bis zur nächsten arabischen Niederlassung, einer der entfernter liegenden Stationen Ugarrowwa's, das Geleit zu geben. Bei der Ankunft am Ituri um 3 Uhr nachmittags wurde uns ein Kanoe, welches neun Mann tragen konnte, geliefert, um als Fährboot zu dienen, und da eine Hin- und Herfahrt durchschnittlich 23 Minuten in Anspruch nahm, so war die Dunkelheit eingetreten, bevor die Hälfte unserer Colonne nach dem linken Ufer übergesetzt war.

Früh am nächsten Morgen nahmen wir die Fährarbeit wieder auf und setzten sie bis 2 Uhr fort, zu welcher Zeit alle am andern Ufer waren, mit Ausnahme der Manjema, welche plötzlich Furcht bekommen hatten, daß wir uns an ihnen rächen würden, und nun das Wagstück ablehnten, zu welchem sie befohlen worden waren.

Wir befanden uns jetzt wieder in der weiten, unbewohnten Wildniß, durch welche die Mitglieder der Expedition im vorigen Oktober als elende Opfer des unbarmherzigen Hungers sich hindurchgekämpft hatten. Nichts würde uns veranlaßt haben, diese fürchterlichen Schatten nochmals aufzusuchen, wenn wir nicht lebhaft die Hoffnung genährt hätten, unsern zurückkehrenden Boten bald zu begegnen, welche uns, wie wir erwarteten, mit Neuigkeiten von der Colonne des Majors erfreuen würden. Von der angenehmen Ueberzeugung erfüllt, daß wir, da sie nicht in Ipoto eingetroffen waren und keinen andern Weg kannten, sie auf diesem Pfade treffen würden, marschirten wir in lebhaftem Tempo von dem Landungsplatze ab und erreichten nach 2¾ Stunden das Lager, von wo wir am 14. October nach dem nördlichen Ufer übergesetzt waren. Die Anzeichen von unserm damaligen Aufenthalte waren noch frisch und die mit Holzkohle auf den von der Rinde entblößten Bäumen gemalten Pfeile, sowie die Bleistiftschrift für die Abtheilung des Chamis noch deutlich zu erkennen.

Am 28. Juni langten wir um 1¼ Uhr in Nelson's Lager gegenüber dem Zusammenflusse des Ihuru mit dem Ituri an, dem Orte, welcher im vorigen October so viel Tod und Agonie gesehen, wo der arme Nelson mit von Geschwüren bedeckten Füßen so viele lange Stunden, so manchen traurigen Tag gesessen und sorgenvoll auf das Eintreffen von Nachrichten von uns gewartet hatte, bis sein Freund Mounteney Jephson ihn, abgemagert und infolge des Gefühls des Verlorenseins und der Verzweiflung in vollständigste Hülflosigkeit versetzt, inmitten der sterbenden und todten Gefährten auffand. Wir hatten den Marsch in 20 Stunden oder, einschließlich des Aufenthalts beim Uebersetzen mit einem einzigen kleinen Fahrzeug über den Fluß, in vier Tagen zurückgelegt. Im vorigen October hatte dieselbe Entfernung uns ungeachtet unserer eifrigsten Anstrengungen einen Marsch von 39 Stunden oder, mit dem Rasten, von 13 Tagen gekostet! Dieser ganze große Unterschied war auf den Zustand des Magens zurückzuführen.

Wir fanden die von uns verborgenen Waaren unberührt, obwol wir in dieser Beziehung Zweifel gehegt hatten, und gruben die Lasten, welche die Entsatzabtheilung Jephson's nicht hatte befördern können, wieder aus. Die von Kynoch in Birmingham angefertigte Munition hatte, obwol sie 8 Monate im Sande vergraben und der tropischen Feuchtigkeit und dem ewigen Regen ausgesetzt gewesen war, nicht so stark gelitten wie wir erwartet hatten, da volle 80 Procent derselben noch unbeschädigt war, und die gut mit Wachs bestrichenen Messingkistchen und kupfernen Zündhütchen zeigten noch den ursprünglichen Glanz und ihre alte Glätte. Nachdem wir 1000 Patronen an die Leute zur Wiederanfüllung der Patronentaschen vertheilt und sonstige Gegenstände, die uns von Nutzen sein konnten, ausgewählt hatten, packten wir acht Lasten zusammen, vergruben den überflüssigen Rest wieder im Sande, und beeilten uns dann, den verhaßten Ort zu verlassen und weiter landeinwärts das Lager aufzuschlagen.

Bei der Ankunft am Halteplatze entdeckten wir, daß vier Madi-Träger mit der Ausrüstung ihrer Gefährten aus Sansibar desertirt waren. Hätten sie das gewußt, was wir nach den schlimmen Erfahrungen des Waldes nie vergessen konnten, sie würden wahrscheinlich lieber den rauschenden Fluß sich zum Grabe gewählt haben, als die lange Qual des Hungertodes in dem unbarmherzigen Dickicht.

Bei Sonnenuntergang sahen wir zu unserer Ueberraschung die Manjema-Escorte im Lager eintreffen. Die Leute waren zu Kilonga-Longa geflohen, aber dieser Gentleman hatte ihnen streng befohlen, uns wieder einzuholen und nicht ohne eine Bescheinigung zurückzukehren, daß sie den Dienst, zu welchem sie ausgeschickt waren, ausgeführt hätten.

Am 29. Juni verließen wir die Route am Flusse und schlugen eine südwestliche Richtung durch den pfadlosen Wald ein, um auf den Weg zu gelangen, den Herr Stairs mit seiner Abtheilung bei der Rückkehr von der Station Ugarrowwa's verfolgt hatte. Da sein Anführer Raschid ben Omar sich jetzt bei unserer Colonne befand, so nahmen wir an, da dieser selbst fest davon überzeugt war, daß er den Pfad wiedererkennen würde, sobald er ihn zu sehen bekäme, worauf wir dann natürlich keine Schwierigkeiten mehr haben würden. Den ganzen 29. und 30. Juni setzten wir diesen südwestlichen Curs fort, ohne davon abzuweichen. Inzwischen kreuzten wir mehrere Eingeborenenpfade, aber da Raschid keinen derselben wiederzuerkennen vermochte, so marschirten wir auf unserm Wege weiter. Am 1. Juli erreichten wir früh morgens das Becken des Lenda-Flusses und wandten uns, da Raschid nunmehr seine Meinung dahin äußerte, daß wir den Pfad passirt haben müßten, direct westlich, wobei wir uns nach dem Kompaß geradeaus durch den Wald arbeiteten. Um Mittag am 2. Juli stießen wir auf den Lenda, der im allgemeinen nach Nordnordwest fließt, wie wir während des Nachmittagsmarsches am 2. und bis Mittag am 3. Juli bemerkten. Als wir eine schmale Spalte von etwa 30 m Breite entdeckten, durch welche der Fluß mit rasender Schnelligkeit dahinjagte, hielt ich es für vortheilhafter, eine Brücke über denselben zu schlagen und dem Glück zu vertrauen, daß es uns am andern Ufer den Pfad nach der Station Ugarrowwa's zeigen werde, als auf der rechten Seite des Lenda den Marsch fortzusetzen, da wir hier vielleicht gezwungen sein würden, noch Tage lang weiter zu wandern, bis wir die Mittel zum Uebergange fänden. Wir wählten demgemäß drei der höchsten Bäume, Stämme von 35, 34 und 33 m Länge aus, die es uns gelang über die Spalte zu schieben; nachdem wir dann kräftige gabelförmige Stützen darunter angebracht und ein Geländer zum Festhalten für die beladenen Träger befestigt hatten, besaßen wir eine bequeme und sichere Brücke. Früh am Morgen des 5. Juli war dieselbe vollendet und um 10 Uhr befanden sich alle wohlbehalten am andern Ufer.

Die Madi-Träger, welche ihre Maisrationen absichtlich am Wege entlang verstreut hatten, um ihre Lasten zu erleichtern, begannen jetzt die Strafe für ihre Verschwendung zu büßen. Obwol der Ausrufer des Lagers jeden Morgen die Anzahl der Tage ausschreit, für welche der Proviant noch reichen muß, sind die unwissenden Wilden doch zu dickköpfig, um die Warnung zu beachten, und infolge dessen hatten wir bereits ein Dutzend schwache Wichte mit wankendem Gange. Es fehlten uns schon sieben, von denen vier desertirt waren.

Wir setzten den westlichen Curs am linken Ufer fort und kreuzten hin und wieder mehrere Eingeborenenpfade, welche sich nach Südost und Nordwest wendeten, fanden aber keinen, der für unsere Zwecke nutzbar gemacht werden konnte.

Am 6. Juli geriethen wir plötzlich an eine Lichtung, welche von einer kleinen, aber wohlgedeihenden Bananenpflanzung bedeckt war. Wie hungerige Wölfe auf ihre Beute stürzten die halbverhungerten Madi auf die Früchte, und bald war der ganze Vorrath verschlungen, doch traten drei von ihnen auf scharf zugespitzte Holzsplitter, die in geschickter Weise in den Erdboden gesteckt waren.

Bei klatschendem Regen marschirten wir am 4. weiter, und naß und elend campirten wir im Schoße des noch unbetretenen Waldes. Am nächsten Tage brachte ein einstündiger Marsch uns nach dem kleinen Dorfe Balia und fünf Stunden später machten wir für die Nacht halt in Bandeja.

Dieser Tag war voll von Elend und eigenthümlichen Unfällen. Nachdem wir Balia verlassen hatten, überfiel uns ein kalter Regenschauer, in welchem drei der nackten Madi wenige Schritte voneinander todt zu Boden stürzten. Bei den ersten Anzeichen des Regens ließ ich halt machen und etwa 45 Quadratmeter Zeltleinwand ausbreiten, worauf ich alle aufforderte, darunter Schutz zu suchen. Nachdem der Regen vorüber war, rollten wir das Segeltuch auf und setzten den Marsch fort, doch hatten wir noch immer durch die von den Blättern fallenden kalten Tropfen zu leiden. Die Sansibariten, welche mehr daran gewohnt und in besserer Körperverfassung waren, fühlten dadurch nicht viel Unbequemlichkeit, während die Madi, niedergedrückt an Geist und leer im Magen, so plötzlich todt zu Boden stürzten, als wenn sie erschossen worden wären.

Einer der Soldaten Emin Pascha's aus Ladó und ein Sansibarite, welche sich Holzsplitter in den Fuß gestoßen hatten, waren durch die schmerzhaften Wunden so invalid geworden, daß wir sie tragen mußten.

In der Nähe von Bandeja verstarb wieder ein infolge von ungenügender Nahrung erkrankter Madi, während ein Sansibarite von einem kühnen, hinterlistigen Zwerge durch einen Pfeil verwundet wurde, der zwischen den Rippen eindrang, aber nicht so tief, daß er den Tod herbeiführte. Bei der Ankunft im Dorfe explodirte meinem Koche Hassan, als er in einem unglücklichen Augenblicke sein Winchestergewehr gegen sich gerichtet hatte, die Waffe und riß ihm einen großen Theil der Fleischmuskeln des linken Armes fort, und gegen Mitternacht wurde plötzlich ein junger Mann Namens Amari, als er das Wachtfeuer zu größerer Helle anblasen wollte, am Kopfe durch eine Kugel aus einer Remingtonpatrone verwundet, die irgendjemand achtlos in der Nähe der glühenden Kohlen hatte fallen lassen.

Am nächsten Tage hatten wir unter Führung einiger Weiber, welche den Weg nach der Station Ugarrowwa's zu kennen behaupteten, einen höchst langwierigen Marsch durch eine kürzlich von den Eingeborenen verlassene ungeheuere Lichtung. Ich erinnere mich nicht, daß uns je eine andere so viel Aergerniß bereitet hat. Unsere Stellung war bei jedem Schritt, den wir thaten, eine beschwerliche; jetzt betraten wir einen schlüpfrigen Baumstamm, welcher einen gefährlichen Abgrund überbrückte, der von abgestorbenen Aesten starrte, deren scharfe Spitzen aufgerichtet standen und den aus der Höhe herabstürzenden Unglücklichen auszuspießen drohten; dann balancirten wir auf einem über einen reißenden Strom geworfenen Baum; hierauf stürzten wir uns in ein Gebüsch, in welchem wir infolge der dichten Massen der über uns und um uns herum wachsenden Myriaden von Schlinggewächsen fast erstickten; bald daraus wankten wir durch einen unergründlichen Morast, dessen Tiefe uns durch schwimmende vegetabilische Schmarotzer verborgen wurde, dann durch in fürchterlicher Weise aufgethürmte Baumstämme, die Ueberreste des alten Waldes, und mit jedem Schritte wiederholten sich die Schwierigkeiten, bis wir gegen Mittag schweißtriefend die ungeheuere Lichtung von Udjangwa passirt hatten. An dem Rand des jungfräulichen Waldes errichteten wir das Lager und sandten Leute aus, um Bananen zu sammeln und sie als Proviant für die wenigen Tage vorzubereiten, die wir noch in der Wildniß bleiben mußten.

Durch eine Sonnenbeobachtung stellte ich fest, daß wir uns auf 1° 0' 16'' nördl. Br. befanden.

Am 10. Juli vermuthete ich, daß wir uns auf einem Curse befänden, der uns in seiner Fortsetzung nicht weit von unserm am 8. eingenommenen Lagerplatze bringen würde; allein die Sansibariten hatten sich in den Glauben, daß die Eingeborenen ihr Land am besten kennen müßten, so verrannt, daß ich in einem Anfall von Tollheit ihnen gestattete, bei dieser Meinung zu bleiben. Gegen 10 Uhr am 11. Juli kamen wir auf die Lichtung und an ein kleines Dorf, welches wir am Morgen des 8. verlassen hatten. Wir hatten uns also vollständig im Kreise bewegt, und zur Strafe verlangten die Leute nun, die Weiber sollten umgebracht werden. Arme Geschöpfe, sie hatten nur nach ihrer Natur gehandelt! Wir waren es, die sich im Irrthum befanden, als wir annahmen, die Eingeborenen würden uns einen Weg zeigen, der sie immer weiter von ihrer eigenen Heimat entfernte. Hätten wir ihnen noch länger Vertrauen geschenkt, so würden sie uns so lange um ihre Lichtungen herumgeführt haben, bis sie auf ihrem heimatlichen Boden todt zur Erde gestürzt wären. Ich schickte die Weiber daher nach Hause, und mit dem Kompaß in der Hand setzten wir den Weg in der Richtung West zu Nord fort, um die Hauptstraße zu treffen. Wir behielten diesen Curs während des ganzen 11. Juli bei, worauf es uns früh am Morgen des nächsten Tages gelang, den gesuchten Pfad aufzufinden, der nach Nord zu Ost lief.

Am 13. Juli um 9 Uhr morgens erreichten wir unser altes Lager am Ituri, gegenüber der Station Ugarrowwa's; als wir über den Fluß blickten, fanden wir aber letztern Platz verlassen. Wir konnten daher keine Nachrichten von unsern so lange vermißten Boten oder dem Major und seinen Leuten erhalten. Als wir den Marsch wieder aufnahmen und unser Curs uns jetzt dem Flusse entlang führte, war uns jeder Kilometer, jeder Bach, jede Uebergangsstelle und jeder Lagerplatz wohlbekannt.

Am nächsten Tage, als unsere Rationen schon gänzlich auf die Neige gegangen waren und die Madi täglich zu zweien und dreien umkamen, erreichten wir die Amiri-Fälle. Kaum hatten wir das Lager aufgeschlagen, als alles nach Lebensmitteln davonstürzte, doch waren solche in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht zu bekommen, da die 600 Köpfe zählende Menge Ugarrowwa's uns zuvorgekommen war und alles Eßbare verzehrt hatte; daß auch sie nicht genügenden Vorrath gefunden hatte, war an der Zahl der in dem alten Lager liegenden Skelette zu erkennen. Die Entfernung schreckte unsere Burschen vom Njansa aber nicht zurück, und sie eilten auf einem nach Süden führenden Pfade weiter, bis sie nach einigen Stunden einen Hügel erreichten, an dessen Fuß sich eine ausgedehnte, gedeihende Bananenpflanzung befand. Zu später Nachtstunde trafen sie mit der fröhlichen Botschaft im Lager ein und erfreuten die Augen der Verhungernden mit den üppigen Früchten, die uns alle von entzückenden Festmählern träumen ließen, bei denen die milden, schmackhaften Früchte des Bananenbaums die hervorragendste Rolle spielten.

Selbstverständlich war zu einer so kritischen Zeit und im Bereich eines solchen Ueberflusses ein Halt dringend geboten, und bereits zu früher Stunde entleerte sich das Lager von fast allen erwachsenen Leuten, mit Ausnahme der Schildwachen, um Lebensmittel herbeizuschaffen. Nachmittags kehrten die stark beladenen Fourragirer zurück, oft zu Paaren, die einen ungeheuern Büschel von Bananen schleppten, wie man es auf alten Holzschnitten von Kaleb und Josua sieht, welche die Trauben vom Bach Eschkol tragen. Die fürsorglichern Leute trugen jedoch noch größere Mengen von Früchten, da sie dieselben schon geschält, zerschnitten und zum Trocknen vorbereitet hatten, um das Schleppen der überflüssigen Stiele und Schalen zu vermeiden. Während der Abwesenheit der Fourragirer hatten die schwächlichern Leute bereits die hölzernen Roste aufgestellt und Brennmaterial gesammelt zum Trocknen der Früchte während der Nacht. In getrocknetem Zustande konnte die Frucht zu Kuchen, einem schmackhaften Bananenmus oder zu einer Suppe zur Morgenstärkung verwendet werden; viele der schönsten Exemplare wurden auch zum Nachreifen aufgehoben, um einen süßen Pudding, einen schmackhaften Brei oder eine Sauce zum Mus herzustellen.

Am 16. Juli nahmen wir den Marsch längs des Flusses wieder auf, indem wir so genau wie möglich unserer alten Straße folgten, und nach sieben Stunden erreichten wir die kleinen Stromschnellen oberhalb der Navabi-Fälle. Als wir am nächsten Tage die letztern passirten und nach der Stelle sahen, wo wir unsere Kanoes versenkt hatten, fanden wir, daß dieselben fort waren. Nach vier Stunden kamen wir in unserm alten Lagerplatze bei der Lagerstelle von Avamburi an. Der Weg hatte sich erheblich gebessert, da derselbe von fast 1000 Paar Füßen begangen worden war, seitdem unsere zwei Dutzend Haumesser zuerst eine Passage durch das Dickicht hergestellt hatten. Dem Wege entlang sahen wir viele Gerippe, deren Zahl noch durch einige unserer sterbenden Madi vermehrt werden sollte, die Tag für Tag zu Boden stürzten, um sich nicht wieder zu erheben. Was wir ihnen auch sagen mochten, nichts konnte sie veranlassen, sich für den morgenden Tag mit Proviant zu versorgen. Sie hielten zehn Paradiesfeigen für einen unerschöpflichen Vorrath, obwol sie jeden Abend nach mehr hungerten. Das einzige uns übrigbleibende Mittel war, so oft wie möglich halt zu machen, damit sie im Stande waren, sich voll zu essen. Infolge dessen machten wir am Landungsplatze von Avamburi zwei Tage Rast, damit die rasch abfallenden und sterbenden Madi sich ausruhen und erholen konnten.

Am 20. Juli marschirten wir 7½ Stunden und lagerten uns dann einige Kilometer oberhalb des Bafaido-Katarakts, nachdem wir unterwegs einen Sansibariten und vier Madi verloren hatten. Einer der letztern war ein Häuptling, der an einer durch einen Holzspitter am Fuße erhaltenen Wunde litt. Als wir aufbrachen, erklärte er seine Absicht, auf der Stelle sterben zu wollen, rief seine Landsleute zusammen, vertheilte seine blanken eisernen Arm- und Beinspangen, Halsbänder und Ohrringe unter sie und legte sich dann mit völlig ruhigen Gesichtszügen nieder, an denen auch nicht die geringste Bewegung sichtbar war. Alles das war sehr bewunderungswürdig, doch würde es dies noch mehr gewesen sein, wenn er tapfer weiter gekämpft hätte, anstatt nach der Art der Hunde sich zum Sterben hinzulegen. Drei Stunden später entdeckten wir ein Kanoe, welches einige der Schwächsten aufnehmen konnte, und ehe wir den Lagerplatz erreichten, hatten wir noch drei weitere Kanoes gefunden, in denen wir fast alle Leidenden einschifften. Es würde grausam gewesen sein anzuhalten, um Leute zu dem Madi-Häuptling zurückzuschicken, und außerdem sprach sehr viel gegen die Aussicht, ihn noch am Leben anzutreffen, da das Lager gewöhnlich, sobald es von der Nachhut verlassen war, von Eingeborenenhorden aufgesucht wurde, welche sich kein Gewissen daraus machten, den schwachen Lebensfunken der hinter der Cotonne znrückbleibenden Kranken auszublasen.

Am nächsten Tage hatten wir nur einen kurzen Marsch von zwei Stunden. Auch Ugarrowwa hatte an dem Katarakt von Bafaido Rast gemacht und sich dort mehrere Tage aufgehalten, wie wir aus den ausgedehnten Vorkehrungen für das Lager erkannten, das aus der Ferne wie eine große Stadt aussah, welche auf dem äußersten Ende der in den Fluß hineinragenden und von dem Wasserfall begrenzten Spitze lag. Ehe wir die Flußpferdweitung erreichten, befanden wir uns im Besitze von vier Kanoes. Als wir am folgenden Tage im Lager am Katarakt, wo wir die Schaufeln und sonstigen Gegenstände verborgen hatten, welche unsere geschwächte Karavane nicht mehr zu tragen vermochte, frühstückten und die geheime Stelle untersuchten, fanden wir, daß die Deserteure die zehn Elefantenzähne ausgegraben und die Eingeborenen sich in den Besitz aller übrigen Dinge gesetzt hatten. Spät am Nachmittage lagerten wir uns beim Basopo-Katarakt. Zwischen den beiden Wasserfällen entdeckten die Sansibariten mehrere Kanoes, welche die Eingeborenen in den sich in den Jturi ergießenden Bächen versteckt hatten; sie schifften sich ebenso froh wie unvorsichtig in den Kanoes ein und fuhren, obwol ihnen die gefährlichen Kanäle des Basopo-Katarakts bekannt waren, den reißenden Strom hinab, was für uns den Verlust eines Sansibariten und eines zu den Soldaten Emin Pascha's gehörenden Knaben zur Folge hatte. In dem gekenterten Kanoe befanden sich auch zwei Soldaten des Paschas, die beide ihre Gewehre und Ausrüstung verloren und nur mit genauer Noth mit dem Leben davonkamen.

Zwei Sansibariten, Djuma und Nassib, hatten sich an diesem Tage von der Colonne entfernt und wurden vermißt, sodaß wir am 24. Juli halt machen und eine Abtheilung aussenden mußten, um sie aufzusuchen. Nachmittags kehrte das Detachement erfolglos zurück, und eine Stunde später wurden wir im Lager durch das Pfeifen einer Kugel erschreckt, die über unsere Köpfe hinflog. Wir stellten sofort eine Nachsuchung an und entdeckten, daß Nassib der Schuldige war, der in Begleitung seines Freundes Djnma zum Lager zurückgekehrt war und behauptete, er habe einen von unsern Leuten eben außerhalb der Umzäunung gesehen und in der Annahme, einen umherschleichenden Eingeborenen vor sich zu haben, auf denselben geschossen. Aber noch mehr setzte er uns in Erstaunen, als er erzählte, die Ursache, weshalb er und Djnma sich von der Colonne entfernt hätten, sei gewesen, daß sie eine Pflanzung mit sehr schönen Paradiesfeigen gesehen und sich nahe am Wege niedergesetzt hätten, um einen Vorrath abzuschälen und zu trocknen. Das habe sie mindestens 18 Stunden aufgehalten und als sie dann den Weg wieder aufgesucht hätten, wäre die Spur der 200 Mann nicht wieder aufzufinden gewesen. Es ist schwer zu entscheiden, was man mehr bewundern soll, die Thorheit dieser Menschen dritter Klasse, die in einer Pflanzung der wilden Kannibalen, die sich an die Fersen der Nachhut der Colonne zu heften pflegen, um an den Nachzüglern Rache zu üben, sich ruhig niedersetzen, oder die Furcht, welche die Eingeborenen in diesem vereinzelten Falle beseelte.

Am 25. Juli lagerten wir uns oberhalb der kleinen Schnellen von Bavikai und am nächsten Tage gelangten wir nach dem volkreichen District von Avedjeli gegenüber der Mündung des Nebenflusses Nepoko, wo wir unser Quartier in dem Dorfe aufschlugen, in welchem Dr. Parke vor 13 Monaten den Fuß eines unglücklichen Sansibariten so erfolgreich amputirt hatte.

Die Schrecknisse des Marschirens im Walde sind mir niemals so fühlbar gewesen, wie an diesem Tage, da mein eigener Körperzustand infolge der Lebensweise und der jämmerlichen Kost von Vegetabilien, von denen ich mich ernähren mußte, mich noch empfindlicher machte als gewöhnlich. Wir hatten um diese Zeit etwa 30 nackte Madi in den letzten Stadien des Lebens; ihre sonstige ebenholzartige schwarze Hautfarbe hatte sich in eine aschgraue Färbung verwandelt und alle Knochen standen ihnen dermaßen aus dem Körper hervor, daß man sich wundern mußte, wie solche Gerippe überhaupt noch die Kraft hatten sich fortzubewegen. Fast jeder einzelne von ihnen war das Opfer irgendeiner abscheulichen Krankheit; Beulen, ausgedörrtes Rückenmark, übelriechende Geschwüre waren allgemein, während andere an chronischer Dysenterie und jammervoller Schwäche infolge ungenügender Ernährung litten. Schon der Anblick derselben, in Verbindung mit dem bei Krankheiten entstehenden übeln Geruch verursachte mir Magenkrampf und Uebelkeit. Dazu kam noch, daß der Erdboden voll von vermodernder Vegetation, die Luft heiß, erstickend, dunkel und mit den Miasmen von Myriaden verwesender Insekten, Blätter, Pflanzen, Stengel und Zweige geschwängert war. Bei jedem Schritte wurde mir der Kopf oder Hals, die Arme oder Kleider von einem zähen Schlinggewächs, den Dornen des Rotangs, groben Epheuranken oder einer riesigen Distelpflanze festgehalten, die alles zerkratzten und zerrissen, woran sie sich festhakten. Auch unzählige Arten von Insekten trugen dazu bei, mein Elend noch zu vermehren, namentlich die glatte schwarze Ameise, welche auf dem Ameisenbaum lebt. Während man unter dem Blätterdach des letztern hinmarschirt, lassen diese Ameisen sich auf einen herabfallen; ihr Biß ist noch unangenehmer als derjenige der Wespen oder rothen Ameisen, da die betroffene Stelle sofort rasch anschwillt und weiß und blasig wird. Die sonstigen schwarzen, gelben und rothen Arten, welche in ganzen Armeen den Weg kreuzten, fast allen Pflanzen anhaften und sich von jedem Baum nähren, brauche ich nicht zu nennen. Solch unangenehmen Anblick und solche Gerüche hatten wir, da jeder Schritt, den man macht, seine eigenen Uebel und Aergernisse hatte, einen Tag wie den andern, bei meiner augenblicklichen schwindenden Kraft und gedrückten Stimmung wurden sie mir aber fast unerträglich. Mein Geist litt unter einer beständigen Last von Sorge über das Schicksal meiner 20 ausgesuchten Leute, welche ich als Boten an die Nachhut unter Major Barttelot gesandt hatte, sowie der Nachhut selbst. Ich hatte schon seit fast einem Monat keinerlei Fleisch, weder von einem Vogel noch von einem vierfüßigen Thier gegessen und mich allein nur von Bananen oder Paradiesfeigen ernährt, welche, wie mannichfaltig der Koch sie auch zubereiten mochte, dem erschöpften Magen nicht mehr genügten. Meine Muskeln waren dünn und schlaff, zu reinen Stricken und Sehnen geworden, die Beine zitterten beim Gehen und die innern Theile schienen nach einem Bissen Fleisch zu ächzen und zu jammern.

Im Lager hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen meinem Zeltdiener Sali und einem andern Sansibariten mit an. Der Bursche sagte, er glaube, der »Herr« werde nicht mehr lange leben; er habe bemerkt, daß seine Kräfte rasch abnähmen. »Wenn es Gott gefällt«, erwiderte der andere, »werden wir in einigen Tagen Ziegen oder Hühner finden. Er braucht Fleisch und soll es haben, wenn Ugarrowwa nicht das ganze Land ausgeräumt hat.«

»Ach«, sagte Sali, »wenn die Sansibariten nur Menschen anstatt Thiere wären, dann würden sie sicherlich mit dem Herrn das Fleisch theilen, welches sie beim Fourragiren finden. Brauchen sie nicht seine Gewehre und Patronen und erhalten sie nicht Lohn für den Gebrauch derselben? Ich verstehe nicht, weshalb sie nicht mit dem Herrn theilen, was sie mit seinen eigenen Gewehren bekommen.«

»Es sind wenige hier so schlecht, daß sie das nicht thun, wenn sie etwas erhalten, das des Theilens werth ist«, entgegnete der andere.

»Aber das weiß ich besser«, erklärte Sali. »Einige von den Sansibariten finden fast täglich ein Huhn oder eine Ziege, aber ich habe noch keinen von ihnen gesehen, der dem Herrn etwas davon gebracht hätte.«

In diesem Augenblick rief ich Sali und forderte ihn auf, mir alles mitzutheilen, was er wisse. Durch längeres Fragen erfuhr ich, daß einiges Wahre an dem sei, was er erzählt hatte. Zwei Sansibaritenanführer, Murabo, von der Insel Bumbire her bekannt, und Wadi Mabruki, hatten am 25. eine Ziege und drei Hühner entdeckt und sie im geheimen verzehrt. Das war eins der ersten Beispiele von offenkundiger Undankbarkeit, die ich bei diesen beiden Leuten entdeckte. Die mir gemachten Enthüllungen hatten zur Folge, daß ich von diesem Tage an einen Antheil an der Beute erhielt. Noch vor Abend wurden mir drei Hühner ausgehändigt, und einige Tage später hatte ich meine normale Kraft wieder gewonnen. Dieses in meinem Falle glückliche Resultat zeigte, wie groß die Noth der armen nackten Madi war.

In Avedjeli bereiteten wir uns aus getrockneten Bananen einen großen Vorrath von Lebensmitteln, während unsere größer werdende Kanoeflotille uns ermöglichte, alle Madi, das Gepäck und die Hälfte der Sansibaritentruppe einzuschiffen.

Am nächsten Tage schlugen wir das Lager in der Nähe der Avugadu-Schnellen auf, und am 27. passirten die Kanoes die Stromschnellen, worauf wir einige Kilometer unterhalb derselben für die Nacht Rast machten.

Wir frühstückten am 30. Juli in dem alten Lager, wo ich im August 1887 so viele Tage auf die vermißte Expedition gewartet und nach derselben gesucht hatte, und schlugen dann das Nachtquartier in dem Dorfe Mabengu auf.

In diesem Dorfe bemerkten wir gegen Sonnenuntergang eine ungeheuere Menge von Fledermäusen, auf Kisuaheli »Popo« genannt, welche über unsern Köpfen hinweg nach ihren nächtlichen Verstecken auf der andern Seite des Flusses segelten. Auf meinem Standpunkte war über mir nur ein schmaler Streifen des Himmels zu sehen, und dennoch zählte ich 680 dieser Thiere, die mir in Sicht vorüberflogen. Da die Armee von Fledermäusen sich über mehrere Kilometer des Waldes ausgebreitet haben muß, so kann man sich annähernd einen Begriff von den vielen Tausenden machen, die über uns hinflogen.

Am letzten Tage des Juli erreichten wir Avisibba, berüchtigt wegen des Widerstandes, auf welchen unsere Vorhut im vorigen Jahre dort stieß, sowie wegen der tödlichen Folgen, welche die beim Kampfe benutzten vergifteten Pfeile hatten. In einer der Hütten fanden wir die Spitze einer unserer Zeltstangen, sorgfältig in Blätter eingewickelt, mit einem kleinen Stück Pappe von einer Patronenhülse, einem Stückchen grünen Sammt von dem Instrumentenkasten des Arztes und der messingenen Hülse einer Remingtonpatrone. Das seltsame Packet hing an einem der Dachsparren und war vermuthlich zu irgendeinem Fetisch bestimmt.

In einer andern Hütte entdeckten wir einen aus eisernen Ringen bestehenden Halskragen und zehn unabgefeuerte Patronenhülsen. Letztere müssen einem unserer unglücklichen Deserteure gehört haben, dessen Fleisch in einem Topf über dem Feuer geschmort worden sein und eine Familienmahlzeit gebildet haben dürfte. Später fanden wir auch eine alte Jacke, welche unsere Vermuthung noch wahrscheinlicher machte.

Bald nachdem wir bei dem Dorfe gelandet waren, sahen wir gesetzten Schrittes ein nacktes kleines Mädchen herankommen, welches uns alle damit überraschte, daß es uns in der Sprache der Sansibariten anredete.

»Ist es denn wahr?« rief sie. »Ich hörte in meinem Versteck einen Gewehrschuß und sagte zu mir, das müssen meine eigenen Leute sein; ich will hingehen und sie aufsuchen, denn die Heiden haben keine Gewehre.«

Die Kleine nannte ihren Namen als »Hatuna-mgini« (d. h. wir haben keinen andern) und erzählte, sie und fünf erwachsene Frauen seien von Ugarrowwa hier zurückgelassen worden, weil sie krank waren; bald nach der Abfahrt desselben mit seiner großen Kanoeflotte seien die Eingeborenen herangestürmt und hätten die fünf Frauen getödtet, sie sei jedoch fortgelaufen und hätte sich verborgen. Seitdem sei sie in ihrem Versteck geblieben und hätte sich von rohen wilden Früchten ernährt, zur Nachtzeit aber Bananen gesammelt, die sie reif ebenfalls ungekocht verzehren konnte, da es ihr nicht möglich war, ein Feuer anzuzünden. Ugarrowwa hätte mit den Avisibba ein Scharmützel gehabt, in welchem eine große Zahl derselben getödtet worden seien. Er sei fünf Tage hier geblieben, um Proviant zurechtzumachen, und schon vor vielen, mehr als zehn Tagen abgefahren.

Ein 4½stündiger Marsch brachte uns nach Engwedde und ein weiterer von 7½ Stunden nach einem Lager gegenüber von einer Insel, die von Bapaija-Fischern bewohnt wurde und einige Kilometer oberhalb der Schnellen von Nedjambi lag. Hier wurden die Gewehre und Ausrüstungsgegenstände ausgeschifft und die Kanoeleute erhielten den Befehl, mit den Fahrzeugen auf dem linken Flußarm hinabzufahren. Während die Landabtheilung mit dem Tragen des Gepäcks beschäftigt war, zog der größte Theil der Kanoeleute es vor, den rechten Flußarm zu wählen, welcher Ungehorsam einem Sansibaritenanführer und fünf Madi das Leben und uns ein Kanoe kostete. Zwei andere Kanoes kenterten, wurden aber später geborgen. Ein Sansibarite Namens Selim wurde von der Strömung gegen die Felsen geschleudert und dabei dermaßen zerschlagen und verletzt, daß er fast einen ganzen Monat lang nicht mehr gehen konnte.

Gegen 3 Uhr nachmittags nahmen wir den Marsch wieder auf und gegen 5 Uhr trafen wir bei den Panga-Fällen ein, wo wir nach Zurücklassung einer Abtheilung zur Bewachung der Kanoes unterhalb der Katarakte das Lager aufschlugen. Der Landabtheilung gelang es hier, eine kleine Menge Mais zu finden, der zu Mehl verarbeitet wurde und einen Brei zum Abendessen für mich abgab.

Ein Regenguß, der um Mitternacht einsetzte und bis um 1 Uhr nachmittags am 5. August anhielt, hinderte unsere Arbeit sehr, doch hatten wir die aus 19 Kanoes bestehende Flotille gegen Abend wohlbehalten unterhalb der Fälle, gerade vor unserm Lager.

Die Eingeborenen von Panga hatten sich mit allen ihren Ziegen, Hühnern und sonstigen Habseligkeiten nach einer Insel in der Nähe des rechten Ufers geflüchtet, aber in den verschiedenen von uns leicht zu erreichenden Flußarmen auf unserer Seite mehrere Netze und Reusen zurückgelassen, in denen wir einige schöne große Fische fingen. Die Eingeborenen befanden sich thatsächlich in Sicherheit, da keine Truppe von Leuten, die Besseres zu thun hatten, sich die Mühe gemacht haben würde, sie zu belästigen; indessen drückten sie ganz offenkundig den Wunsch aus, Freundschaft mit uns zu schließen, indem sie sich Wasser über den Kopf gossen und ihre Körper damit besprengten, worauf einige unserer Leute sich gutmüthig ihrer Insel näherten und die Zeichen in ähnlicher Weise erwiderten. Die tollkühnen Eingeborenen drangen dann quer durch den Wasserfall herüber, und einem von ihnen gelang es, sich unbemerkt unsern Leuten zu nähern und einen derselben in den Rücken zu stechen.

Am nächsten Tage ließ ich Rast machen. Eine Truppe von 40 Mann zog ins Land hinein, um zu fourragiren, und kehrte gegen Abend mit einer ganzen Last Eßbarem zurück; doch hatte einer derselben, ein Madi, eine schwere Pfeilwunde im Rücken erhalten.

Nach 2½stündiger Kanoefahrt erreichten wir am 17. August unser altes Lager gegenüber der Mündung des Ngula in den Ituri, dagegen brauchte die Landabtheilung acht Stunden, um die von mir auf 18 km geschätzte Entfernung zurückzulegen.

In Mambanga am nördlichen Ufer, wo wir am nächsten Tage eintrafen, fanden wir einen ziemlich großen Vorrath von Lebensmitteln, doch wurde ein Sansibarite Namens Djaliffi durch einen hölzernen Pfeil ziemlich schwer in der Brust verwundet. Ein etwa 4½ cm langes Pfeilstück saß in der Wunde und machte den Mann länger als zwei Monate zur Dienstleistung untauglich. Nachdem die Pfeilspitze herausgezogen war, schloß sich die Wunde bald wieder.

An dem nächsten Orte, Mugwje oder Mijui, hatte eine große Veränderung stattgefunden. Sämmtliche Dörfer waren durch Feuer vernichtet, die schönen Paradiesfeigenpflanzungen niedergehauen und an der Stelle, wo wir bei Mugwje gerastet hatten, stand ein ungeheueres Lager. In dem Glauben, daß Ugarrowwa sich dort befände, feuerten wir einen Signalschuß ab und marschirten dann, als wir keine Antwort erhielten, nach unserm alten Lager am linken Ufer, wo Lieutenant Stairs das Datum »31. Juli«. (1887) zur Richtschnur für den Major in einen Stamm eingeschnitten hatte.

Bei der Ankunft im Lager waren wir überrascht, die Leiche einer Frau von der Truppe Ugarrowwa's zu sehen, die vor kurzem getödtet, gewaschen und am Ufer dicht ans Wasser hingelegt worden war, neben etwa 300 Büscheln Paradiesfeigen, zwei Kochtöpfen und einem Kanoe, das fünf Personen zu tragen vermochte. Offenbar hatte ein Trupp Eingeborener bei dem Signalschuß die Flucht ergriffen und sein beabsichtigtes Festmahl im Stiche lassen müssen.

Ich schickte eine Abtheilung über den Fluß, um zu recognosciren, und erfuhr bei deren bald darauf erfolgenden Rückkehr, daß Ugarrowwa am selben Morgen flußabwärts gefahren sein müsse. Das war sehr bedauerlich für mich, da ich höchst begierig war, von ihm zu erfahren, was er an Nachrichten von dem untern Lauf des Flusses hätte, und ich ihn auch bitten wollte, das Land nicht zu verwüsten zu Gunsten der nachfolgenden Karavanen, die durch die bei seinen Märschen stattfindende Verheerung und Verwüstung im großen schwere Verluste erleiden würden.

Am 10. August übergab ich Raschid, dem ältesten unserer sansibaritischen Anführer, 35 unserer tüchtigsten Leute mit dem Auftrage, unsern alten Weg am Flusse entlang zu verfolgen, während ich auf diesem mit der Kanoeflotille hinabzufahren und nicht eher halt zu machen beabsichtigte als an den Wespen-Schnellen, wo wir Ugarrowwa ohne Zweifel einholen würden und bei diesem bleiben wollten, bis Raschid uns erreichte.

Um 6 Uhr 40 Minuten morgens brachen wir auf, und da wir kräftig ruderten, so befanden wir uns gegen 11 Uhr Vormittags in der Nähe der Wespen-Schnellen. Schon lange bevor wir das Getöse des über die seinen Lauf dort hindernden Felsenriffe abstürzenden reißenden Flusses hörten, sahen wir am rechten Ufer ein ungeheueres Lager und erkannten bald darauf auch die Gestalten von weißgekleideten Menschen, die sich im Gebüsch bewegten. Als wir bis auf Büchsenschußweite herangekommen waren, feuerten wir einige Signalschüsse ab und zogen unsere Flagge auf, was in demselben Augenblick mit dem tiefen Knall der schwergeladenen Gewehre beantwortet wurde, zum Zeichen, daß wir erkannt seien. Gleich daraus stießen mehrere große Kanoes vom rechten Ufer ab, kamen auf uns zu und riefen uns in der Suaheli-Sprache an, während wir am linken Ufer hinabfuhren. Nach dem Austausch der üblichen Höflichkeiten fragten wir nach Neuigkeiten und erfuhren zu unserer, allerdings mit Kummer vermischten großen Freude, daß unsere Boten, die nunmehr fast sechs Monate von uns fort waren, im Lager Ugarrowwa's seien. Die Boten hatten Lieutenant Stairs auf der Station Ugarrowwa's am 16. März verlassen und waren nach 17 Tagen, d. h. am 1. April, bei den Wespen-Schnellen eingetroffen, wo sie mit einem Verlust von vier Mann der Ihrigen zurückgetrieben worden waren. Einsehend, daß sie nicht im Stande wären, durch die feindlichen Scharen hindurchzukommen, waren sie nach der Station Ugarrowwa's zurückmarschirt, wo sie am 26. April angekommen waren und sich in den Schutz des Arabers begeben hatten. Einen Monat später trat Ugarrowwa, nachdem er seine Leute von den Außenstationen gesammelt hatte, die Fahrt auf dem Ituri hinab an, auf welcher die Boten ihn begleiteten und er nach 76tägiger Reise am 9. August die Wespen-Schnellen erreicht hatte. Dieselbe Zeit hatten wir zu dem Marsche vom Albert-Njansa gebraucht, während der 10. August der 29. Tag war, seitdem wir Ugarrowwa's frühere Station verlassen hatten.

Nachdem wir unser Lager am linken Ufer in dem verlassenen Dorfe Bandeja gegenüber den Hütten Ugarrowwa's in dem geräumten Dorfe Bandekia aufgeschlagen hatten, erhielten wir den Besuch der noch am Leben befindlichen Boten, die in Begleitung Ugarrowwa's und seiner Häuptlinge kamen. Unter allgemeiner Stille erzählte der Führer der Boten seine tragische Geschichte:

»Herr, als Ihr Freiwillige anriefet, um Euer Schreiben an den Major zu befördern, da gab es keinen Mann unter uns, der nicht entschlossen war, sein Möglichstes zu thun, weil wir wußten, daß wir alle eine hohe Belohnung haben und große Ehre erzielen würden, wenn wir Erfolg hätten. Wir haben unser Bestes gethan, aber es ist vergeblich gewesen. Wir haben deshalb sowol die Belohnung als auch die Ehren verloren. Die Leute, welche mit Euch nach dem Njansa gegangen sind und den Pascha gefunden und sich rühmen können, ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben, sind es, welche die beste Belohnung aus Eurer Hand verdienen. Aber wenn es uns nicht gelungen ist, den Major aufzufinden und sein Herz mit den guten Botschaften, die wir zu überbringen hatten, zu erfreuen, so weiß Gott, daß das nicht unsere Schuld gewesen ist, sondern sein Wille war, daß wir das nicht sollten. Wir haben vier von unserer Schar verloren und ich bin der einzige, welcher keine während der Reise erhaltene Wunde zeigen kann. Wir haben zwei Mann, die zwar noch am Leben sind, aber wegen des Giftes in ihrem Blute unheilbar zu sein scheinen. Einige von unsern Leuten können Euch bis zu fünf Pfeilwunden zeigen. Bis nach Avisibba kamen wir ziemlich ungehindert den Fluß hinab, aber dann begann bald die scharfe Arbeit. In Engwedde wurden zwei verwundet; bei den Panga-Fällen wurden drei Mann durch Pfeile sehr ernstlich verletzt. Zwischen den Panga-Fällen und hier fand Tag für Tag und Nacht für Nacht ein beständiger Kampf statt; die Eingeborenen schienen, lange bevor sie uns erreichten, unsere Stärke genau zu kennen und griffen uns entweder bei hellem Tage oder in der Dunkelheit an, als ob sie entschlossen wären, uns zu vernichten. Weshalb sie so viel Muth uns gegenüber zeigten, nachdem sie sich so feig benommen hatten, als wir mit Euch flußaufwärts gingen, kann ich nicht sagen, wenn nicht unsere zu halben Dutzenden stromabwärts gekommenen Deserteure die Heiden in den Stand gesetzt haben, den Geschmack des Blutes der Sansibarleute zu erproben, und sie nicht meinen, daß das, was ihnen bei jenen gelungen, ihnen auch bei uns gelingen könnte. Als wir aber dies Dorf, in welchem Ihr Euch jetzt befindet, erreichten, waren nur noch elf von uns zu etwas tauglich, die übrigen waren an den Wunden krank und einer war hülflos. Kaum hatten wir diesen Ort erreicht, als der Kampf mit wirklichem Ernste begann. Die Bewohner des großen Dorfes uns gegenüber vereinigten sich mit den Eingeborenen von Bandeja, der Fluß schien von Kanoes zu schwärmen und das Dickicht um das Dorf herum war ganz lebendig von Eingeborenen. Nach einstündigem Versuche, während dessen namentlich auf dem Flusse viele von ihnen getödtet sein müssen, weil sie überall so dicht gedrängt waren, wurden wir in Ruhe gelassen. Wir benutzten die Zeit, um die wenigen Hütten, welche wir zu unserm Quartier ausgewählt hatten, so gut wie möglich zu befestigen.

»Als die Dunkelheit anbrach, stellten wir in üblicher Weise Schildwachen aus, wie Ihr und Lieutenant Stairs und Ugarrowwa sämmtlich uns dringend gerathen hattet, aber ermüdet von der Arbeit und ermattet von der Sorge müssen unsere Posten geschlafen haben, denn das erste, was wir erfuhren, war, daß die Eingeborenen unsere Seriba niedergerissen hatten und ins Lager gekommen waren, und als wir durch den wilden Schrei eines Mannes, der mit einem Speer den Todesstoß erhalten hatte, erweckt wurden, fanden wir sie mitten unter uns. Jeder von uns griff nach dem Gewehr und feuerte auf den nächsten Mann, sodaß sechs Eingeborene todt zu unsern Füßen hinstürzten. Das lähmte sie für einen Augenblick, aber dann hörten wir die Stimme eines Häuptlings sagen: ›Diese Leute sind Bula Matari davongelaufen. Nicht einer von ihnen darf am Leben bleiben.‹ Und darauf kamen sie in dichten Scharen, die von dem Aufblitzen unserer Gewehre beleuchtet wurden, vom Flusse und aus dem Dickicht heran und ihre Zahl war so groß, daß sie selbst die Besten von uns eine kurze Zeit erschreckte. Lakkin jedoch, der nie so spaßhaft ist, als wenn er sich in Schwierigkeiten befindet, rief aus: ›Diese Burschen sind wegen des Fleisches gekommen, gebt es ihnen, laßt es aber ihr eigenes sein‹; und Verwundete und alle ergriffen ihre Gewehre und zielten, als ob sie nach der Scheibe schössen. Wie viele von den Eingeborenen fielen, kann ich nicht sagen, aber als unsere Patronen auf die Neige zu gehen begannen, liefen sie davon und überließen es uns, die Todten um uns herum zu zählen. Zwei von unsern Leuten antworteten beim Aufruf nicht mehr auf ihre Namen, ein dritter, Djuma, der Sohn des Nassib, rief mich und, als ich zu ihm kam, sah ich ihn zu Tode bluten. Er hatte gerade noch Kraft genug, um mich aufzufordern, die Reise aufzugeben. ›Geht zurück‹, sagte er. ›Ich gebe euch meine letzten Worte. Geht zurück. Ihr könnt den Major nicht erreichen, deshalb, was ihr auch thut, geht zurück zu Ugarrowwa.‹ Nachdem er das gesagt hatte, stieß er seinen letzten Athemzug aus und fiel todt um.

»Am nächsten Morgen beerdigten wir unsere eigenen Leute und fanden um die Seriba 9 todte Eingeborene, während innerhalb derselben 6 lagen. Wir enthaupteten die Leichen, sammelten die Köpfe auf einen Haufen und beriethen dann miteinander über das Beste, was wir jetzt thun könnten. Es waren noch 17 von uns am Leben, aber nur vier, die unverletzt von Wunden waren. Djuma's letzte Worte klangen uns auch wie eine Warnung ins Ohr, und wir beschlossen daher, nach Ugarrowwa's Lager zurückzukehren. Das war leichter gesagt als gethan. Ich will Euch nicht mit Einzelheiten langweilen, wir stießen auf eine Schwierigkeit nach der andern. Diejenigen, welche schon früher verwundet waren, wurden nochmals von Pfeilen verwundet, und die nicht verwundet waren, entkamen nicht ohne Wunden, außer mir, der ich durch Gottes Gnade noch heil bin. Ein Kanoe kenterte und wir verloren fünf Gewehre. Ismaili wurde bei den Panga-Fällen erschossen. Aber weshalb soll ich das noch einmal erzählen, was ich schon geschildert habe? Es waren von uns nur 16 am Leben und 15 davon waren verwundet. Mögen die Narben dieser Wunden Euch das übrige erzählen. Wir stehen alle in Gottes und in Ihrer Hand. Thut mit uns, wie Ihr es für gut haltet. Meine Worte sind zu Ende.«

Bei denen, welche diese schreckliche Leidensgeschichte zum ersten mal hörten, blieb kaum ein Auge trocken. Vielen strömten reiche Thränen an den Wangen herab, und die mitfühlenden Herzen machten sich durch tiefe Seufzer und Ausrufe des Mitleids Luft. Als der Sprecher geendet hatte, stürzte alles, noch ehe ich mein Urtheil abgegeben hatte, auf ihn zu, jede Hand streckte sich ihm entgegen, um die seinige zu ergreifen, und alle riefen thränenden Auges »Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ihr habt euch tapfer benommen, ja, ihr habt wirklichen Werth und Mannesmnth gezeigt.«

Auf diese Weise bewillkommneten wir unsere so lange vermißten Boten, mit deren Schicksal unsere Gedanken sich stets beschäftigt hatten, seitdem wir von Fort Bodo abmarschirt waren. Sie waren völlig erfolglos in ihrer Mission gewesen, hätten von uns aber in keiner Weise mehr geehrt werden können, wenn sie mit Briefen von dem Major zurückgekehrt wären. Die Geschichte von ihren Bemühungen und Leiden wurde gut erzählt und noch wirksamer und ergreifender gemacht durch den Anblick der vielen Wunden, welche jedes Mitglied der kleinen Truppe erhalten hatte. Infolge der Freundlichkeit Ugarrowwa's, dessen Mitgefühl sie sich durch dieselbe kleine traurige Geschichte ihres wackern Verhaltens erworben hatten, waren die Wunden bald geheilt, ausgenommen bei zweien, bei denen sie allerdings stark vernarbt waren, doch waren die Leute beständig leidend und schwach. Ich kann hier gleich erwähnen, daß der eine nach Ablauf von zwei Monaten endlich seine gewohnte Kraft wiedererlangt hatte, während der andere mehr und mehr dahinschwand und um dieselbe Zeit starb.

Im Lager Ugarrowwa's entdeckten wir auch drei berüchtigte Deserteure, sowie zwei unserer Genesenden, welche bei dem Besuche des Lieutenants Stairs auf einer Fourragirtour abwesend waren. Einer der Deserteure war mit einer Kiste Munition davonmarschirt, der andere hatte eine Kiste mit Stiefeln für Emin Pascha und einigen Paaren meiner eigenen gestohlen; beide hatten sich in ein kleines Kanoe begeben, das selbstverständlich gekentert war, und waren mehrfach nur um Haaresbreite dem Tode entgangen, ehe sie bei Ugarrowwa eintrafen. Sie waren dem Lieutenant Stairs als Gefangene übergeben worden und hatten es nach ein paar Tagen nochmals möglich gemacht, zu Ugarrowwa zu entkommen, den ich jetzt wieder zur Auslieferung an mich veranlaßte. Diese beiden machten sich später ganz vorzüglich, während der Dritte einige Wochen darauf ein Opfer der Blattern wurde, im Fieber seinen Freunden entfloh und in die Nedjambi-Schnellen sprang, wo er ertrank.

Ugarrowwa war, da sein Pulver auf die Neige ging, ungewöhnlich freundlich; er machte mir ein bemerkenswerthes Geschenk, bestehend aus vier Ziegen, vier Säcken Reis und drei großen Kanoes. Die Ziegen und der Reis waren uns, wie man sich denken kann, sehr willkommen, und ebenso waren die Kanoes keine zu verachtende Gabe, da ich jetzt die Geschwindigkeit unserer Fahrt stromabwärts verdreifachen konnte, weil ich nun unter Zuhülfenahme unserer eigenen Kanoes die ganze Expedition, 130 Bewaffnete, Diener und Begleiter, sowie Madi-Träger nebst dem Gepäck einschiffen konnte.

Weder von den Boten noch von Ugarrowwa vermochte ich Nachrichten von unserer Nachhut zu erhalten. Ich bekam hier das Schreiben an den Major, welches ich im vorigen September Ugarrowwa zur Beförderung durch seine Boten gegeben hatte, zurück und ebenso auch die Briefe von meinen eigenen Boten. Ugarrowwa hatte 45 Mann den Fluß hinabgeschickt, doch waren dieselben gezwungen, bei Manginni, auf dem halben Wege zwischen den Wespen-Schnellen und Mijui, umzukehren. Es waren also beide Versuche, mich mit Major Barttelot in Verbindung zu setzen, erfolglos gewesen, was natürlich dazu beitrug, meine Ueberzeugung, daß der Nachhut etwas außerordentlich Schreckliches passirt sei, noch zu verstärken. Unter den mir von Ugarrowwa ausgehändigten Briefen befand sich auch ein offenes Schreiben, welches in seiner Schilderung amüsant ist und unsern Doctor charakterisirt:

Fort Bodo, 15. Februar 1888.

Mein lieber alter Barttelot!

Hoffentlich sind Sie fest bei der Arbeit und zieht Jameson doppelt. Keiner von uns hat hier eine Ahnung, wo Sie sind. Einige von unsern Offizieren und Leuten behaupten, Sie seien weit den Fluß hinauf, andere sagen, Sie seien noch in Jambuja und nicht im Stande, mit der großen Zahl Ihrer Lasten zu marschiren; unter den Leuten geht die Meinung, daß Ihre Sansibariten vielleicht zu Tippu-Tib übergegangen sind. Stanley hat den See am 14. December 1887 erreicht, konnte sich aber nicht mit Emin Pascha in Verbindung setzen. Da er sein Boot nicht bei sich hatte, kam er vom See zurück in den Wald und legte dieses Fort an, um sein Gepäck zu lagern, während er mit Jephson und dem Boot nochmals nach dem See zurückkehrt. Stairs geht morgen mit 20 Mann, die bis zu Ihnen marschiren und Ihnen diesen Brief überbringen sollen, zu Ugarrowwa. Stairs kehrt mit 40-50 Mann, die bei Ugarrowwa gelassen waren, zurück und geht dann Stanley nach, da dieser Ort nur 130-160 km vom See entfernt ist. Ich soll mit 40 oder 50 Mann im Fort bleiben. Nelson, der schon seit Monaten leidend war, bleibt deshalb ebenfalls hier. Wir haben auf dem Wege hierher eine schreckliche Zeit durchgemacht. Ich habe oft gesagt, ich hätte während meiner Schulzeit hungern müssen, allein das war Vollstopfen im Vergleich zu dem, was wir hier durchgemacht haben. Ich freue mich sagen zu können, daß alle Weißen noch ganz tauglich sind, dagegen war die Sterblichkeit unter den Leuten ganz enorm, ungefähr 50 Procent. Bis zur Station Ugarrowwa's gibt es eine Menge Lebensmittel, aber diesseit am Flusse wenig oder gar keine. Stanley schreibt Ihnen, wie ich weiß, alles über das Hungern und den Weg. Heute ließ Stanley alle antreten und fragte die Leute, ob sie nach dem See oder zurück zu Ihnen gehen wollten, um Sie zu holen. Die meisten der Leute wollten anfänglich zu Ihnen umkehren, später aber war die Mehrheit für den See. Stairs, sowol wie Jephson und ich waren für den See, um festzustellen, ob Emin Pascha noch am Leben ist oder nicht, dann Ihre Colonne hierher zu bringen und darauf nach dem Muta-Nsige zu gehen. Alle Leute sind so fett wie Butter, doch sind einige, welche drei Monate mit mir in einem arabischen Lager waren, wo ich zurückblieb, um auf Nelson, die Kranken und Kisten u. s. w. zu achten, zu Haut und Knochen zusammengeschrumpft. Von 38 sind 11 am Hungertode gestorben. Stairs war der einzige Offizier, der verwundet wurde; viele von den Leuten sind an den Wunden gestorben.

Wir sind in Bezug auf Stiefel schlecht bestellt, keiner von uns hat ein gutes Paar. Ich habe mir zwei Paar angefertigt, doch hielten sie nicht lange, und alle meine Kleider sind von »Rehani«, einem Sansibariten, gestohlen worden. Stanley hat mich den ganzen Tag schwer arbeiten lassen und ich habe daher nur Zeit gehabt, Ihnen diese wenigen Zeilen zu schreiben, da die Sonne untergeht. Unsere Colonne hat eine große Menge Munition verloren und verkauft.

Uebermitteln Sie meine besten Wünsche an den alten Jameson, sowie an die übrigen Kameraden, die ich kenne. In der Hoffnung, Sie demnächst hier bei uns zu sehen,

Ihr ganz ergebener

J. H. P.

Wir haben alle diesen »Busch« fürchterlich satt; er setzt sich bis wenige Kilometer vor dem See fort.

Am nächsten Tage war Rast. Der älteste Führer Raschid traf mit seiner Landabtheilung erst am 11. August um 2 Uhr nachmittags ein. Die Strömung hatte unsere Flotille in fünf Stunden hinabgebracht, während sie zu dem Marsche 15 Stunden brauchte. Nachdem die Kanoes die Schnellen wohlbehalten passirt hatten, schifften wir uns am 12. August um Mittag ein und fuhren flußabwärts. Gegenüber dem Lager bei dem Elefantenspielplatz begegneten wir einem Recognoscirungskanoe Ugarrowwa's, das flußaufwärts fuhr und dessen Insassen uns wunderbare Geschichten von der Stärke, der Wildheit und Kühnheit der Eingeborenen von Batundu erzählten. Zwei Stunden später kündigten die Trommeln der Batundu unser Herannahen aus dem Flusse an, aber nachdem ihre Kanoes herangekommen waren, um die unserigen zu zählen, zogen sie sich alsbald ruhig wieder zurück, sodaß wir in Frieden ihr Hauptdorf besetzen und die Nacht über ruhig schlafen konnten.

Am 13. trafen wir in Süd-Mupe ein, wo wir einen Tag anhielten, um Lebensmittel für die weitere Thalfahrt vorzubereiten; am nächsten Tage schafften wir die Flotille wohlbehalten über die verschiedenen Stromschnellen und lagerten uns unterhalb der untersten Mariri-Schnellen.

Als wir am 16. August die Fahrt fortsetzten, passirten wir drei unserer Lagerstätten auf dem Landmarsche und machten dann auf einer großen Insel, welche Hütten genug besaß, um 2000 Personen aufzunehmen, für die Nacht Rast. Beide Ufer des Flusses waren entvölkert und verlassen, doch wußte uns niemand einen Grund für diese Verwüstung im großen anzugeben. Unser erster Gedanke war, daß unser Kommen vielleicht die Räumung der Dörfer verursacht hätte; allein da die Eingeborenen noch vor dem Verschwinden der Nachhut die Dörfer wieder besetzt hatten, so schlossen wir, daß wahrscheinlich ein mörderischer Bürgerkrieg stattgefnnden hätte.

Es war dies der 83. Tag, seitdem wir von den Ufern des Albert-Njansa aufgebrochen waren, und der 60., seitdem wir Fort Bodo verlassen hatten. Unser Vorwärtskommen war merkwürdig erfolgreich gewesen. Von den nackten Madi-Trägern hatten wir eine große Menge verloren, thatsächlich die Hälfte der Zahl, mit welcher wir vom Njansa abmarschirt waren, allein von den abgehärteten, acclimatisirten Sansibariten hatten wir nur drei eingebüßt, davon zwei, die ertrunken waren, und einen, welchen wir nach einem Wahnsinnsanfall vermißten. Wir hatten 900 km von der Reise zurückgelegt und es lagen nur noch 145 km zwischen der Insel Bungangeta und Jambuja, und doch hatten wir noch keinerlei Gerücht über das Schicksal unserer Freunde und Begleiter von der Nachhut gehört. Dieses beständige unbefriedigte Sehnen, welches so schwer wie Blei auf meinem Gemüthe lastete, in Verbindung mit der elenden unnahrhaften Kost von getrockneten Bananen, ließen rasch meinen Geist und Körper altern und schwach werden. Das frühere erhebende, zuversichtliche Gefühl, welches mich so lange aufrecht erhalten hatte, hatte mich fast ganz verlassen. Gegen Sonnenuntergang saß ich allein am Rande des Wassers und beobachtete die Sonne, wie sie immer tiefer hinter das den Horizont bildende schwarze Blattwerk von Makubana sank, das meinen Blick begrenzte; ich beobachtete die aschfarbigen grauen Wolken, die Vorboten der ruhigen dunkeln Nacht, und meinte, daß dieselben nur allzu getreu die Melancholie widerspiegelten, welche ich nicht abzuschütteln vermochte. An diesem Tage waren es gerade zwölf Monate, seitdem die Nachhut von Jambuja hätte aufbrechen sollen – 365 Tage. In diesem Zeitraum sollen 100 Träger nicht im Stande gewesen sein, bis nach Bungangeta vorzudringen, selbst wenn sie sieben Reisen hätten hin und zurück machen müssen? Was konnte möglicherweise geschehen sein, außer der Desertion im großen, verursacht durch irgendein Misverständniß zwischen den Offizieren und Mannschaften? Als es dunkel geworden war, begab ich mich in mein Zelt, doch konnte ich in meinem nervösen und höchst aufgeregten Zustande dort keinen Trost finden; endlich wurde ich ruhiger und flehte die allsehende und gütige Vorsehung an, mir meine Begleiter und Gefährten wiederzuschenken und den mich tödtenden Herzenskummer zu verscheuchen.

Zur gewöhnlichen Stunde schifften wir uns am 17. August ein und setzten, langsam dem Treiben mit den Rudern nachhelfend, die Reise flußabwärts fort. Es war ein düsterer Morgen, das schwere Grau des Himmels malte die Spitzen des ewigen Waldes mit der dunkeln Farbe der Trauer. Als wir bei dem District von Bungangeta vorbeitrieben, bemerkten wir, daß die Zerstörung sich nicht auf diesen beschränkt, sondern daß Makubana dasselbe Schicksal getheilt hatte, und als wir bald darauf in Sicht der mächtigen Cnrve von Banalja kamen, welche an der südlichen oder linken Seite so volkreich gewesen war, fanden wir, daß auch dieser District der Vernichtung nicht entgangen war. Aber um 9½ Uhr sahen wir durch den leichten Morgennebel, daß weit abwärts noch ein Dorf stand, das vermuthlich die Grenze der Zerstörung bildete. Zugleich entdeckten wir beim Näherkommen aber auch, daß sich dort eine feste Umzäunung befand, während die Eingeborenen, als wir im Juli 1887 aufwärts passirten, sich für zu mächtig gehalten hatten, um eine solche Befestigung zu gebrauchen. Im nächsten Augenblicke sahen wir weiße Gewänder, und als ich rasch durch meinen Feldstecher blickte, erkannte ich eine aufgezogene rothe Flagge. Da stahl sich die Vermuthung der Wahrheit in meine Gedanken. Ein leichter Windstoß entrollte die Flagge einen Augenblick und enthüllte mir den weißen Halbmond und Stern. Ich sprang auf die Füße und schrie: »Der Major, Jungens! Rudert wacker!« Lautes Geschrei und Hurrah folgte meinen Worten und mit rasender Geschwindigkeit flog das Kanoe dahin.

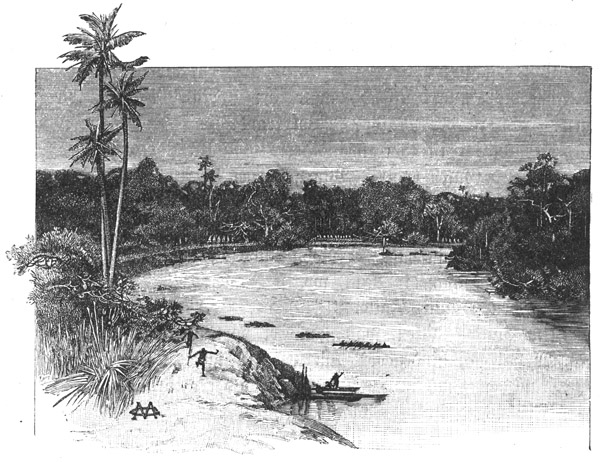

Die Curve von Banalja.

Etwa 180 m vom Dorfe hörten wir auf zu rudern, und da ich am Lande eine große Zahl fremder Menschen sah, so fragte ich: »Wessen Leute seid ihr?«

»Wir sind Stanley's Leute«, war die im Kisuaheli des Festlandes gegebene Antwort. Hierdurch und noch mehr dadurch, daß wir in der Nähe des Thores einen Europäer erblickten, sicher gemacht, ruderten wir ans Land. Der Europäer erwies sich bei näherer Betrachtung als Herr William Bonny, den ich als Assistenten des Doctors für die Expedition engagirt hatte.

Ihm die Hand drückend, sagte ich: »Nun, Bonny, wie geht'S Ihnen? Wo ist der Major? Wol krank?«

»Der Major ist todt, mein Herr.«

»Todt? Guter Gott! Wie gestorben? Am Fieber?«

»Nein, mein Herr, er ist erschossen worden.«

»Von wem?«

»Von den Manjema – Tippu-Tib's Leuten.«

»Gütiger Himmel! Nun, wo ist Jameson?«

»An den Stanley-Fällen.«

»Um Gottes willen, was macht er dort?«

»Er hat sich hinbegeben, um mehr Träger zu erhalten.«

»Nun denn, wo ist Herr Ward oder Herr Troup?«

»Herr Ward ist in Bangala.«

»Bangala! Bangala! Was kann er dort machen?«

»Ja, mein Herr, er ist in Bangala, und Herr Troup ist schon vor mehrern Monaten krank nach Hause zurückgekehrt.«

Diese Fragen, die rasch gestellt und ebenso rasch beantwortet wurden, während wir noch neben dem Thore am Wasser standen, bereiteten mich darauf vor, eine höchst traurige Geschichte von einer Reihe der bemerkenswerthesten Störungen zu erfahren, die in eine organisirte Truppe von Leuten nur geschleudert werden können.

Ungeachtet des klar geschriebenen Berichts des Herrn Bonny über die vorgefallenen Ereignisse dauerte es doch viele Tage, ehe ich Zeit finden konnte, um die Einzelheiten zu studiren und zu verstehen. Die Fremden, welche ich bemerkt hatte, gehörten zu Tippu-Tib und drängten sich jetzt an uns heran, um uns wegen unserer Ankunft zu begrüßen, während unsere Leute, die eiligst mit dem Gepäck aus den Kanoes durch das schmale Thor liefen, wenn sie Freunde wiedererkannten, vor Freuden schrien und hüpften, oder vor Kummer heulten und so das Lager bei Banalja zu einer unaussprechlich lärmenden Scene machten.

Zusammentreffen mit der Nachhut bei Banalja.

Denken wir uns, daß das Gepäck gehörig verstaut, die Kanoes an starken Pfählen am Ufer befestigt, die Glückwünsche der Fremden vorüber sind, unsere Sansibariten sich aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft entfernt, um ihre lange verlorenen Freunde aufzusuchen und Neuigkeiten auszutauschen, die überlebenden Sudanesen und Sansibariten der Nachhut ihren inbrünstigen Dank gesprochen haben, daß wir – Gott sei Dank – endlich gekommen sind; daß wir die für uns angekommenen Briefe hastig gelesen und dann selbst ein Paar Briefe, einen an Tippu-Tib und einen an das Entsatz-Comité rasch geschrieben haben, um sie durch Boten nach den Stanley-Fällen zu senden – dann sind wir frei, um die Geschichte der Nachhut zu erzählen, wie wir sie nach den mündlichen und schriftlichen Berichten des Herrn Bonny und den Mittheilungen der sudanesischen Soldaten und Sansibariten erfahren haben, und können beurtheilen, wie die Thatsachen von unsern Erwartungen abweichen oder mit ihnen übereinstimmen.