|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Sie drückt sich bis zuletzt ums Bergische herum, um dann bei Werden und Kettwig doch hindurch zu fliessen, wobei sie noch mit einem grossen Bogen dem Industriebezirk von Essen aus dem Wege geht. Diese liebenswürdige Tochter des Rheinstroms aus Westfalen ist nämlich garnicht das üble Arbeitstier aus dem »Kohlengebiet der Ruhr«, als das der Fremde sie meist bei Namen nennen hört, ohne sie zu kennen, so dass ihm Ruhr und Kohle fast die selbe Sache werden. Ihre Täler sind lieblich bis nach Mülheim hinunter und von den Ruinen des Arnsberger Grafenschlosses bis zur Abteikirche in Werden und Schloss Hugenpoth hinunter liegt manches ehrwürdige Bauwerk an ihren Ufern; und Hohensyburg, Volmarstein und Blankenstein sind burggekrönte hochragende Aussichtsberge, die den Wohlstand und die Schönheit des Ruhrgeländes in kleinbürgerlich geputzten Bildern bewundern lassen. Und selbst bis ans Industriegebiet von Essen bewahren ihre Hügel trotz tausend Schloten ihre grüne Anmut; und nur an ihrer Mündung verliert sie sich in Rauch und Aschenbergen, obwohl sie bis zuletzt ihr klares Bergwasser behält. Da freilich ist sie mit ihrem Ruhrorter Hafen das gewaltige Tor des ganzen Industriegebietes: hierhin tragen die unendlich viel verschlungenen Eisenbahnstrecken von allen Seiten ihre Güter zusammen für die Rheinschiffahrt. Sodass der Hafen Ruhrort nächst Hamburg-Cuxhafen, das er fast erreicht im Tonnenverkehr, der grösste Hafen Deutschlands ist, der den von Bremen-Bremerhaven ums dreifache übertrifft.

Wer von hier aus ins Bergische sieht, konnte wohl meinen, die Erdkruste sei hier durchgebrannt und qualme, lodere und schwäle aus tausend Löchern. Kohlenrauch, Eisenstaub und Hochofenfeuer: darin versinkt die Landschaft der Ebene ganz; und nur von den letzten grünen Hügeln des bergischen Landes dringt noch ein wenig Farbe durch den Rauch, im Sonnenlicht unheimlich ausgeglüht, wie man die Welt bei einer Sonnenfinsternis durch rauchgeschwärztes Glas betrachtet. Doch schon bei Mülheim – unserer jüngsten Grossstadt knapp mit Hunderttausend, noch immer aber im Charakter einer bergischen Kleinstadt mit lieben alten Schieferhäusern – fängt leise die Lieblichkeit des Ruhrtales an, die dann im breiten Tal bei Kettwig alle Reize eines waldumsäumten, wiesengrünen Flusstals zeigt. Bis hin nach Werden, wo die Berge den alten Ort mit seiner Abtei, ein Zuchthaus heute, malerisch umschliessen.

Die Kirche der Abtei ist dem Zuchthaus nicht einverleibt; sie ist noch heute nächst dem Dom von Neuss die schönste jener niederrheinischen Tufsteinkirchen, die noch romanisch in der äusseren Erscheinung, in ihren Wölbungen schon von der Gotik profitieren. In einem silbernen Sarg bewahrt sie die Gebeine vom Gründer der Abtei, dem heiligen Ludgerus, der von hier aus die Bekehrung der widerspenstigen Sachsen – wie damals die Westfalen hiessen – zum Christentum betrieb. In Silber gleichfalls war der Kodex eingebunden, der als das älteste Denkmal germanischer Sprache die Übersetzung der Evangelien von Ulfilas, dem Apostel der Goten enthält, mit silbernen Buchstaben auf purpurnen Blättern geschrieben. Er wurde viele Jahrhunderte hier aufbewahrt und wie so manches andere von den Schweden als Andenken an den dreissigjährigen Krieg mit nach Hause genommen; er ist heute die Berühmtheit der Bibliothek von Upsala.

Auch Essen, die Kruppstadt, war bei ihrer Gründung mehr darauf bedacht, die Welt mit Friedensbotschaft als mit Kriegswerkzeugen zu beglücken. Ihr Münster, gleichfalls eine Abteikirche und zwar von einem Frauenstift, das schon im Jahre 873 gegründet wurde, ist eins von jenen seltsamen Ungeheuern, darin sich Baustücke aus allerlei Zeit in ein altes Oktogon verbissen haben, das nun trotz Übergang und Gotik nicht zu beseitigen ist, den Kirchenbau ganz auseinander reisst und doch durch seine ungeheuerliche Form seltsam beherrscht. So ist es in Aachen, so, wenn auch nicht in so ausgeprägter Form, in Essen. Dieser pittoreske Bau steht nun nicht etwa in lauter Industrie verlassen, sondern in einer feinen alten Stadt mit sauberen Strassen. Denn dieses Essen hat später mehr Glück gehabt als seine Nachbarin Werden: statt eines Zuchthauses wie dort sind die Kruppschen Fabriken hingelegt worden. Nach einer Zählung im Jahre 1900 betrug die Zahl der Kruppschen Werkangehörigen, also Frauen und Kinder eingerechnet, rund 150 Tausend Personen. Wenn auch nur ein Teil davon dem Hauptwerk angehört: es lässt sich doch eine ansehnliche Stadt damit machen. Und Essen ist wahrhaftig eine geworden trotz ihrem buckligen Terrain. Die Familie Krupp freilich ist trotzdem etwas beiseite gegangen: auf einem waldigen Hügel hoch über dem Ruhrtal steht ihre Villa Hügel, der seltsame Kasten, von manchem, der vorbeifährt, sehnsüchtiger angeschaut als alle deutschen Fürstenschlösser.

So wehren sich in Essen Geschmack und vieles Geld gegen die industrielle Verwüstung der Natur; da unten aber in Oberhausen, Sterkrade, Meiderich: da kämpft nur noch die Konkurrenz. Da ist der Mensch und seine Wohnung dem Wahn der Industrie geopfert. In trauriger Öde, zwischen Fabriken und Zechen eingeengt, ziehen die schwarzen Strassen zwischen schwarzen Häusern hin, darin die Menschen wie in Höhlen wohnen. Der elende Ziegelbau mit russig angelaufenem Zement scheint hier die einzige Bauart; überall Schienen – man kann es nicht begreifen, was alle diese Bahnen sollen – Drähte von elektrischen Bahnen und immer ein Geruch von nassen Schornsteinen in der Luft: eine Höllengegend, an der einem nichts so charakteristisch erscheint, wie wenn – z. B. in Oberhausen – ein Stück gezeigt wird, wo der Boden auf einmal mit Strassen und Häusern versank, weil unten in der Erde die Spekulanten zu wild am Bauen waren.

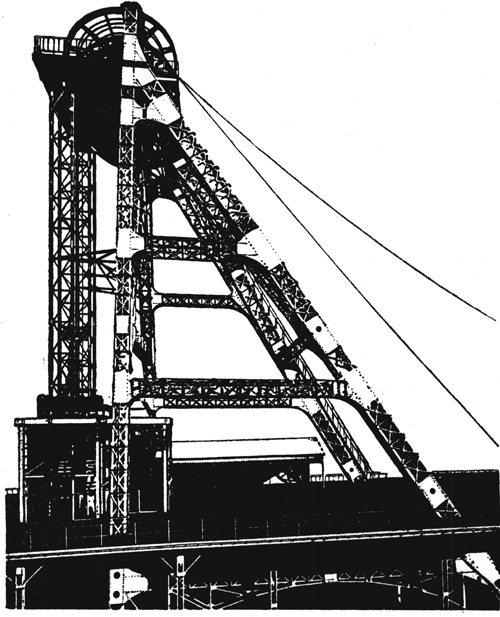

Denn unter dieser schwarzen Landschaft ist eine schwärzere mit Haupt- und Nebenstrassen, die alle genau in Karten aufgezeichnet sind. Und wer nicht einmal einen halben Tag da drunten war, der weiss nicht, wie die Menschen mit einem Himmel voll Rauch da oben noch leben können. Es geht sehr tief hinunter; wenns ein Steiger verantwortet im Förderkorb, sonst auf der Fahrkunst, jener sinnreichen Einrichtung, wo der Mann immer um Schrankhöhe abwärts gehoben wird, dann auf einen festen Tritt übertreten muss, um die nächste Stufe in gleicher Richtung abzuwarten. Im Förderkorb geht es natürlich noch schneller, man nennt das sehr exakte Ding wohl besser einen Fahrstuhl. Er endigt in dem turmhohen Förderturm, der aus Eisengestänge schief gegen den Druck der Seile in die Luft gebaut und mit seinem Riesenrad für die Zechengegend so charakteristisch ist. Es geht nicht langsam hinunter; wohl dem, der an das Fahrstuhlfahren gewöhnt ist. Das erste, was einen unten begrüsst, sind Pferde, die hier Stallung, Futter und Arbeit in der Erde haben und die man nur mit Trauer ihren Trott hinziehen sieht. Von allen Seiten kommen an den Schacht die Strassen heran, hier hoch und frei gebaut; man kann noch wählen, welche Promenade man begehen will. Doch laufen sie alle einmal in Höhlen und Löcher aus. Und wen vor Ort die Hauer ansehen aus ihren schwarzumränderten weissen Augen im Licht der Grubenlämpchen, halbnackt inmitten der unheimlich glitzernden schwarzen Kohlenfelsen, die sie mühsam aus dem Gestein herausbrechen: dem vergeht die Promenade.

Förderturm

Denn dies sind keine grossmächtigen Steinbrüche, nur enge Höhlen den Adern nach, mit denen die Kohlen im Gestein versprengt sind; und weil sie, einmal abgebaut, auch nichts mehr nützen, so kann an ihren Ausbau nichts verschwendet werden. Und überall lauert der Tod; aus irgend einem Spalt – die alten kennt man wohl und meidet sie, die neuen nicht – dringen die Gase, die mit einem Fünkchen angefacht explodieren, und auf weite Strecken verbrennen und ersticken, was lebendig ist. Die grauenhafte Neugier lockt uns: der Steiger geht mit seiner sicheren Lampe, auf deren Pflege grimmige Gesetze stehen, in einem abgelegenen Seitengang ganz vor bis an die Wand; unheimlich wächst die kleine Flamme, gleich muss die Fackel aus der Lampe schlagen, doch wird die Flamme blau und verlischt: schlagende Wetter, wie Löwen in der Menagerie dressiert und artig vorgeführt.

Dann gibt es schräge Löcher, lang hinunter ziehend, wodurch die einzelnen Sohlen miteinander in Verbindung stehen und wo auf Schienen die kleinen Wagen auf- und abwärts gehen. Der Steiger kriecht hinein, so wie ein Dachs in seinen Bau, man folgt ihm zögernd und beengten Herzens: und irgendwo – ist es ein Berggespenst, ein Zwerg – taucht an der Seite aus einem Loch ein blasser Junge auf, der hier rangieren muss. Die Luft ist schwül und heiss und dick voll schwarzem Staub; man fühlt ihn in den Augen, auf der Zunge, man fühlt ihn durch die Kleider am schweissbedeckten Körper kleben.

Schwarz wie ein Schornsteinfeger, buchstäblich so, steigt man – aus einem wirren Traum erwacht – wieder oben ins heisse Wasser. Die Vorrichtungen zum Waschen sind musterhaft. Wenn man dann wieder rein in seinen eigenen Kleidern geht, dann ist die Luft von Oberhausen ein Labsal und der Himmel blank und klar und alle Strassen sind erfüllt von Sonnenlicht.

Unheimlich auch am Tage schon, mehr bei der Nacht in einem der grossen Eisenwerke herum zu gehen – fast wie auf einem Schlachtfeld: da zischen die gepressten Schienen wie glühende Schlangen aus den Öfen heraus und werden von den Arbeitern gleichmütig mit Stangen hingenommen und irgendwo beiseit getragen; da sprühen die Bessemer-Birnen, diese staubigfarbenen unheimlichen Beutel hoch in der Luft auf einmal einen Funkenregen über uns aus, dass wir geblendet vor Licht und Schrecken stehen; da sausen die schweren Hammer und bearbeiten viele Zentner glühenden Stahls wie ein Häufelchen Wachs; da liegen in den Höfen und in Riesenhallen auf Holzgerüsten wie tote Tiere die Brücken, die später in Java oder Chile über Meeresarme oder Abgründe führen sollen; da fahren über unsern Köpfen die Kranen hin und her, die ein ganzes Rathaus wie eine Streichholzschachtel zu heben und beiseit zu stellen vermöchten.

Auf alle diese Güter, die da gegraben und gehämmert werden, warten im Ruhrorter Hafen die Kranen, sie auf das Schiff zu laden. Da gehen täglich stromab, stromauf die Riesenschlepper ab, die Haniel und Stinnes mit vier, fünf Schleppkähnen hinter sich, davon ein jeder einige Güterzüge voll in seinem Bauch hat. Wenn ihrer mehrere sich kreuzen auf dem Strom, wenn aus der Ferne schon neue heranrückend die schweren Rauchsäulen in den Himmel qualmen: das ist eine andere Welt als die auf der Unterelbe, doch keine geringere. Und das rheinische Schiffervolk, das auf diesen Riesenkähnen wohnt und lebt, geboren wird und stirbt: das ist ein anderes Volk als die Ackerbürger oder Winzer, daran sie täglich so vorüber fahren. Zigeuner nicht; denn reinlich sind die Schiffe und lustig angestrichen, und dennoch fahrendes Volk mit eigenen Berufsgesetzen, eigener Moral und eigenem Hochmut; braune Kerle, die in Amsterdam und Mannheim gleich gut bekannt sind, und Frauen, die an den Leinen, lang übers ganze Schiff gespannt, grüne Wolldecken lüften und die Kinderwäsche trocknen, aber handfest manchmal auch am Steuer stehn oder am schweren Ankerspill. So tragen sie die Güter vom Niederrhein stromab, stromauf; kein Dörfchen an den Ufern, daran ihr starkes Leben nicht täglich in nie erschöpften Zügen vorüber rauschte mit starken Schaufelrädern.

Nicht viele Stunden abwärts aber liegt vergessen an der Lippemündung die alte Festung Wesel mit ihren vielen Kasernen und alten Forts, der dichtbeschatteten breiten Esplanade; doch auch der gotischen Willibrordkirche, dem hohen Mathenaturm und seinem prachtvollen Rathaus aus dem 14. Jahrhundert in alten wunderlichen Gassen. Der Rhein ist hier gespalten und dadurch behaglicher in seinen Armen; an seinem Ufer spiegeln sich die kleinen lieben Häuser verträumt im Wasser; in einer grünen weiten Wiese probieren Soldaten hin und her Parademarsch, immer um ein Denkmal herum, wo Napoleon die elf Schillschen Offiziere als Meuterer erschiessen liess. So wartet die alte preussische Stadt – hier fühlt man dann auf einmal ganz verwundert, dass man am Niederrhein in Preussen ist – des Tages, wo die Schlote der gelben und braunen Dämpfe von Oberhausen anrücken wie der Birnamwald.

* * *

Bei Hochfeld, Ruhrort fangen schon die Brücken an mit weitgeschwungenen Bogen über den Rhein zu gehen. Schon fällt das fette Bauernland in der Grafschaft Mörs der Industrie zum Opfer, schon zieht von Krefeld sich ein Kranz bis an den Rhein; nicht lange und bis Rheydt und Gladbach hin schwält über das reinliche Geklapper der Webstühle und Spinnmaschinen der Qualm der Zechen und Eisenschlote. Noch liegt das alte Seidenkrefeld sauber damit seinem Promenadeviereck und aller andern Nüchternheit; mit Düsseldorf durch eine elektrische Vollbahn längst verbunden, durch seinen Rheinhafen dem von Ruhrort benachbart, hat es die beiden Hände längst gereicht zu einem Tanz, der selbst seinen rasch erworbenen Tanzhusaren an die Nerven gehen könnte.