|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Denn von den Städten am Niederrhein hat eigentlich nur Köln sich durchgehalten; die andern sind wie vergessene Schildwachen eingeschlafen und liegen heute inmitten des modernen Lebens irgendwo versteckt mit epheuüberdeckten Toren und halbzerfallenen Türmen, unpraktisch seitwärts vom Verkehr und selbst vom Rhein treulos verlassen. Der hat schon seit Jahrhunderten im angeschwemmten weichen Sand sein Bett sich anderswo gegraben, sodass die Uferstädte von vordem nun mitten in den Wiesen verschollen stehen. Das alte Römerkastell Bürgel ist dabei gar vom linken Ufer aufs rechte hingeraten.

Das ist nun märchenhaft zu sehen, wie aus den Weiden und Pappeln der Wiesen die Riesenmauern der Burg und Stadtumwallung von Zons den Wanderer überraschen. Am mächtigsten, wenn er von Süden kommt; nicht mit dem Schiff, wie es die Kölner an schönen Nachmittagen Sonntags zu Tausenden machen, sondern von Monheim mit der Fähre hinüber und eine Stunde am Ufer stets auf dem Damm vorbei, zuletzt quer durch die Wiesen darauf zu. Das ist zugleich ein Weg am Niederrhein, der die verschwiegenen Reize der Landschaft jedem offenbart; wenn man ihn ganz im ersten Frühjahr macht: in den hohen Pappeln schimmern die Zweige schon rötlich, sodass die breiten Riesenkronen ihr vielverschlungenes Astwerk zarter als sonst mit schlanken Zweigen in den Himmel malen. Darunter stehn zu Tausenden die dicken Weidenstöcke mit starren Ruten; und wenn die jagenden Wolken das Himmelslicht durchlassen, dass all die Rutenbüschel auf den schwarzen Stümpfen magisch aufleuchten über den Wiesen in grünrotem Schein: dann ist die Schönheit gewaltiger hier als irgendwo da oben am romantischen Rhein. Oder: die Wolken hüllten alles wieder ein in stählernen Glanz, da hebt sich zwischen den Stümpfen dicht überm Horizont im Westen ein silbernes Licht, und unter ihm der fernste Blick in einem kalten Kupferblau, der Dächerrücken eines Dorfes, ein stumpfer Turm darin, nur einen Finger breit über den Grasspitzen: in einer breiten Fassung von Wolken, dürrem Gras und Zweigen ein wundervoller sehr kleiner Edelstein.

Rechts überm Rhein da hebt die Ebene sich mit schweren Ackerfeldern, von kleinen Wäldern untersetzt, und hier zieht breiter, meist auch im Blau, doch stärker und wärmer überleuchtet der lange Hügelkamm bergischer Höhen hin. Deutlich erkennt man Solingen, die Schwertfegerstadt, mit ihren Türmen und Häusermassen, das Gebirge krönend. Und dieses blaue leuchtende Band am Horizont, unterm weiten Wolkenhimmel der Ebene, dicht über Schollenbraun und Wiesengrün, manchmal verdeckt vom zarten gelbgrünen Pappelzweigwerk: das gibt der niederrheinischen Landschaft zwischen Köln und Düsseldorf noch eine farbige Stärke, die sich hinunter nach Holland rasch verliert: da werden die Lüfte wieder weich und schummrig, stets liegt ein Silberschimmer matt darin, hier aber sind sie stahlgrau und metallisch blank.

In dieser Landschaft steht mit Türmen, davon der kleinere eine feingeschwungene Schieferkappe trägt, schon weithin durch die Weiden und Pappeln grüssend das »rheinische Rothenburg« wie dieses Zons ein schlimmer Ungeschmack getauft hat. Man steht betroffen still, wenn man heraustritt aus den letzten Weidenbüschen, vor einem Bild- und Bauwerk ohnegleichen. Auf sanftem Wiesenland ganz unvermittelt, von einer Riesenzauberhand dahingestellt, in dunkelrotem Ziegelwerk, durch regelmässig eingemauerte Basaltblöcke noch schwärzlicher gemacht, unheimlich alles überragend ein mächtiges Schloss: kein Gebäude für menschliche Bewohner, ohne Fenster, nur ungeheuere Wände in wohlerwogenen Verschiebungen dahin gestellt; Epheu wuchert mit schwarzem Grün darüber; aus einem Eckturm wächst ein Baum mit mächtiger Krone, er kann die Riesenwände nicht überragen und steht vor ihnen wie im Blumentopf. Kein Burggebäude am ganzen Rhein, von Bonn bis Bingen, soviel ihrer da auch stehen, so unerhörter Schönheit mächtig und dergestalt erfüllt vom mittelalterlichen Geist.

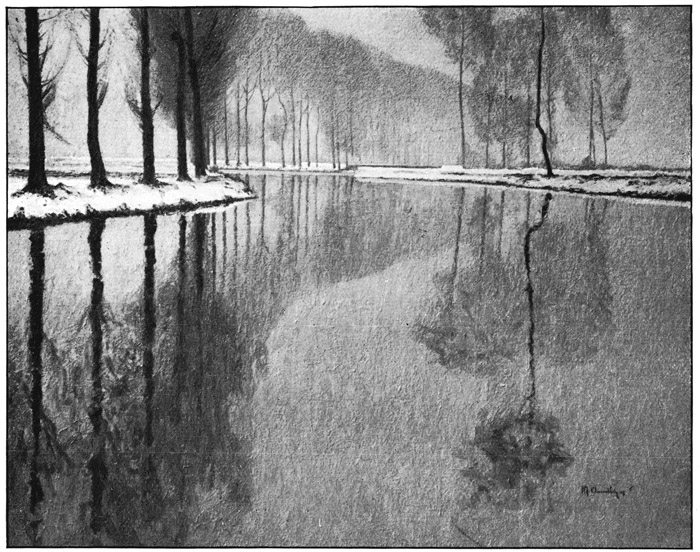

An der Erft. Nach einem Gemälde von Max Clarenbach

Es steht nicht für sich selber da, die Mauern laufen rechts und links zu einem Viereck aus, das heute festgeschlossen noch die kleine Stadt umgibt: links trotzt auf der Befestigung aufgebaut ein Windmühlenturm, rechtshin zum Rhein gewendet zieht eine Häuserreihe hinter der Mauer zum stumpfen Rheinturm hin. So gewaltig dieser äussere Eindruck, so trübselig ist der innere. Einzig jene Häuserreihe gewährt in der Nähe einen Anblick, der zwar dem massigen Stadtmauerwerk auch nicht entspricht, doch manchmal malerisch im Durchblick steht, sonst wandert es sich traurig durch die ärmlichen Gassen. Verwahrlost stehn die niedrigen Ziegelhäuser, ein tückisches verkommenes Volk scheint da zu hausen, haltlose Erben einer Vergangenheit, die nicht die ihre war. Schloss Friedestrom, so hiess die Riesenburg, in deren Mauern das Städtchen miteingefasst wurde, hat keinem Ortseinsassen gehört: Friedrich von Saarweden, Erzbischof von Köln, war ihr Erbauer im 14. Jahrhundert. So gehen hier wie überall am Niederrhein die Spuren auf Köln und seine Erzbischöfe zurück; sie waren die Sonne, der in Trotz oder Unterwerfung alles zuliebe geschah, was hier vermocht wurde.

Die Kirche aber, die inmitten steht, ist neu und eigene Leistung derer von Zons; was für ein feines Ding mag da gestanden haben? Wehmütig sieht man hinauf zur Kappe des runden Judenturms, an der ein breites Drahtnetz ausgespannt ist, die morschen Schiefer aufzufangen; wie müssen die Menschen gleich Ratten hier gewühlt haben, dass innen die äusserlich erhaltene Stadt so arg verwüstet wurde! Wehmütig erkennt man auch die Folgen der Fremdenindustrie: das aufgemalte blaue Schmiedewerk an albern eingesetzten neuen Toren, ein buntbeschriebenes Gasthaus gar »zur Rothenburg«; man sieht es schon von aussen diesen Kneipen an: Der Geist der alten Zeit wohnt nicht mehr da, wohl aber einer, der nach Schnaps und schlechtem Tabak und anderm Elend riecht.

»Zons, du gebrechlich stattliches Mauernest, stehen geblieben in einem Sumpf sturmloser Vergangenheit. Mit deinen stummen Gassen, die in engen Toren enden. Mit deinen Toren, die lallen über jedem Schritt. Dem Schritt des Fremden lauschen deine Winkel und höhnen ihn: geh weiter, sagen die verschlossenen morschen Türen. Wie Zwerge schaun engbrüstig schmale Häuschen trüb sich an aus alten kleinen Fenstern: wie aus Insektenaugen. Zerbrochen sind die ausgetretenen Stufen, die Kiesel in der Gasse halb versunken. Hinter der Mauer, die die Stadt umsperrt, stehn schwarz und starre Bäume ganz entlaubt und Büsche streng wie Rutenbüschel.« (Alfons Paquet).

Wir gehn zum Abschied noch einmal um das Mauerwerk der toten Stadt herum, sehen wieder das Riesenschloss sinnlos und übermenschlich im sumpfigen Wiesenland, und wandern melancholisch durch den Wald der Weidenbüsche zum abendlichen Rhein zurück. Das dunkle Wasser schwappt, durch einen Schleppzug aufgeregt, schwer in dem dürren Schilf, schwarz säumen Bäume das andere Ufer, an dem vereinzelt Lichter blinken, die dunklen Rümpfe der Schiffe schwimmen wie ungeheure Tiere lautlos mit der Flut hinunter. Ein Blinken kommt von irgendwo, der Wind reisst in die Wolkenbank ein breites Loch, und still im Astwerk hoher Pappeln, wie eine Zitrone, hängt der volle Mond.

* * *

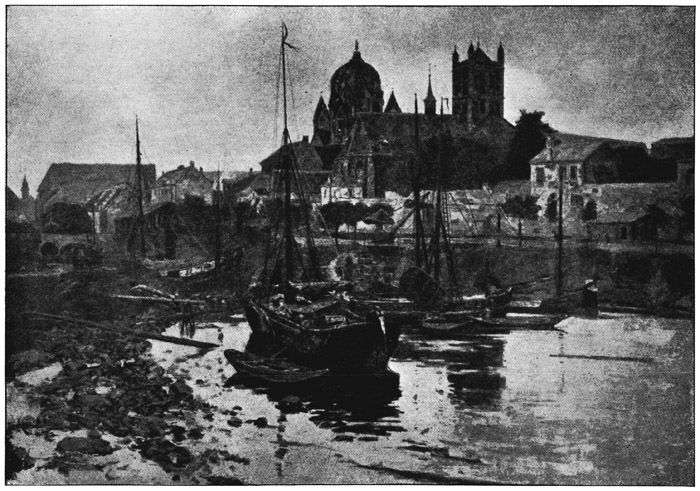

Auf keinem der andern niederrheinischen Nester ist der Geist des Mittelalters so spukhaft liegen geblieben, wie auf Zons; am wenigsten auf Neuss, das doch im Mittelalter nächst Köln die mächtigste Stadt am Niederrhein gewesen ist. Im Jahre 1474 durch Karl den Kühnen elf Monate lang vergeblich berannt und berühmt dadurch in der ganzen Christenheit, hat es wohl zur Parade noch sein massiges Obertor, auch sonst noch hier und da wie im modernen Haus ein Antiquitätenstück, sonst aber ist es ein modernes Fabriknest geworden, und zwar eins, das beiseit geriet. Einst am Rhein und heute an der stillen Erft gelegen, ist es darauf versessen, seinen Kanal zum Rhein grossstädtisch auszubauen. Dann aber fällt und ist wohl schon gefallen das einzige, was ihm erhalten blieb, das malerische Stadtbild vom Wasser aus, mit seinem wundervollen Dom, dem schönsten aller Kirchen am Niederrhein, der mit der stark gebauchten Kuppel und dem abgestumpften Turm davor ein Bauwerk von phantastischer Erscheinung ist. Achthundert Jahre sind vergangen, seitdem sein Bau begann; eine Stadtgeschichte voll unerhörter Greuel, wilder Belagerungen, Brandschatzungen und Zerstörungen hat sich in seinem Schatten abgespielt, der täglich seinen Gang von Westen nach Osten wie ein Uhrwerk tat; Spanier und Schweden, Kroaten und Burgunder, alle Völker Europas haben vor seinen Mauern gelegen, seitdem die Römer hier ihre festen Lager hatten: der altersgraue Tuffsteinbau ragt drohend in die moderne Welt, wie irgend ein spukhaft altes Tier; und wenn ihm nun die Restauratoren nicht an sein geheimnisvolles Leben gehen – schon hat man alle Scham verleugnend von einem Ausbau seines Turms gesprochen – wird er auch dies noch überdauern und vieles, was uns die Zukunft schweigend wie er verhüllt.

Neuss. Nach einem Gemälde von E. Nikutowski

* * *

Nach Kaiserswerth fährt man noch immer mit dem Schiff; es liegt auch heute dicht am Rhein, doch nicht mehr mitten drin wie einst als Werth, will sagen Insel. Das danken wir dem Grafen Adolf V. von Berg, der 1214 die Stadt belagernd durch einen Damm den einen Rheinarm abschnitt, und so die trotzige Insel sanft ans Ufer legte, wo sie seitdem gefügig liegt. Von der Kaiserpfalz, wo Arno, Erzbischof von Köln, den jungen Kaiser Heinrich IV. raubte, steht nicht mehr viel; und was wir heute sehen, verdanken wir zum Teil einer weitgetriebenen Denkmalspflege; doch macht man gern die kurze Schiffahrt von Düsseldorf dahin, um den Genuss der Fahrt, nicht um das Ziel.

Am schönsten an einem Sommertag mit hellem Wind und Sonnenschein. Vorm roten Turm am abgebrannten Schloss in Düsseldorf, das heute nur noch gut planiertes Pflaster ist, schaukelt das Schiff und wartet mit Geduld der Letzten, die ihre Hüte und Röcke in der Rheinluft schützend dem kleinen Dampfer winken. Doch endlich rasseln mit dem Geklapper, das nur bei kleinen Fahrzeugen so bedeutend ist, die Ketten; bald schiesst das Boot im raschen Strom den hohen Zwillingsbogen der Eisenbrücke zu. Es ist die schönste Brücke am ganzen Rheinstrom; zwei schlanke Bogen von 180 Meter Spannung tragen die Fahrbahn unter sich, scheinbar an Eisenträgern, die dünn und weit auseinander stehend, das Eisenwerk von weitem in nichts zergehen lassen, aus Licht und dünnen Schatten hingebaut. Und erst, wenn unter ihren Bogen das Schiff durchgleitet, erkennt man staunend die ungeheuren Dimensionen und ist bedrückt und auch beglückt zugleich von einer Baukunst, die alles, was jemals in den Türmen und Schiffen der Gotik an Konstruktion geleistet wurde, in der Kühnheit wie Einfalt übertrifft. Und wenn sich dann vor unseren Blicken, im raschen Strom abgleitend, die Fahrbahn wieder senkt und sich die Bogen wieder heben zu ihrer leichtgeschwungenen Kurve: gehen uns wohl Ähnlichkeiten auf in der Verstäbung, wir staunen fast ein neues Stück der deutschen Gotik an.

Indessen spinnt sich schon ein grauer silberzarter Duft um ihre dunklen Eisenstücke und macht sie hell und zart; wie er die Bäume am Ufer zarter macht – es sind auch hier die deutschen Pappeln und alle ein wenig schief gebogen mit dem Wind – und wie die Türme und Dächer dicht überm Wasser, und wie der Himmel selber. Perlmutterscheinig duftig grau, darin die stärksten Farben nur verschwiegen leuchten und alles sich in eine Harmonie sehr zarter Klänge hüllt: so ist der Niederrhein, wenn man an einem Sommertag von Düsseldorf nach Kaiserswerth das Dampfboot nimmt; auch wenn der Wind sehr lustig weht und unterwegs die weissgetünchten Häuser mit grünbemoosten Ziegeldächern, auch schwarzglasierten Pfannen, auch oft gefleckt, schon praller in der Sonne stehen. Es ist nicht mehr der grüne Rhein, auch nicht der eisengraue: hell schäumt das Wasser in dem Wind und ist schon wie ein kleines Meer.

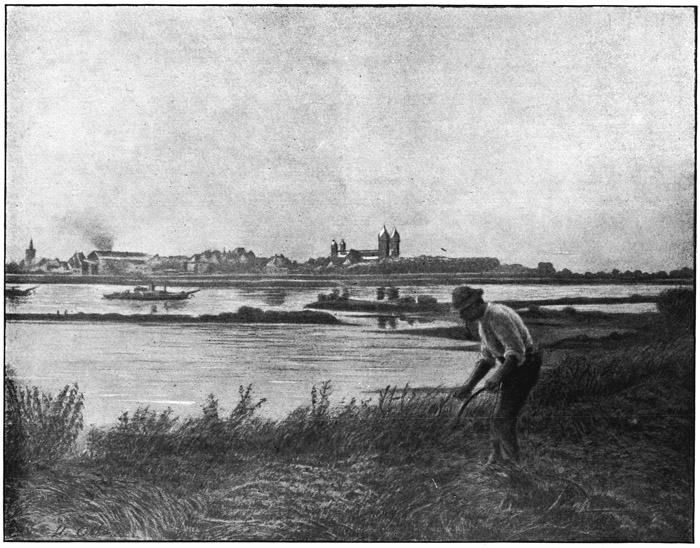

Kaiserswerth. Nach einer Lithographie von Heinrich Otto

Und wenn wir so, duftig zerblasen, in Kaiserswerth gelandet sind, wo an der hohen Ziegelmauer die Bengel unnütz ihre Glieder reckeln und ein paar Gaffer frech die Fremden mustern: dann weiss ich wohl was Besseres, als mit dem Tiefblick eines Forschers an den Fundamenten der Kaiserpfalz herum zu schnüffeln, auch besseres noch, als in der Kirche des heiligen Suibertus eine niederrheinische Pfeilerbasilika zu bewundern, die vor dreissig Jahren ein Professor aus Berlin stilvoll herrichten und mit zwei völlig neuen Türmen ausbauen konnte. Das Bessere aber ist, behaglich in das Städtchen hinein zu schlendern, das in der überbreiten Mittelstrasse mit vielen Nebengassen das saubere Bild einer Wohnart am Niederrhein vermittelt. Das Haus ist hier ein niedriges Backsteinding, doch ganz getüncht in einem duftig grünen Blau, das in der Ferne heller leuchtet als jedes Weiss und in der Nähe zartfarbig duff – nicht schmierig glänzend wie Ölfarbe – ein Farbenlabsal für das Auge ist. Der Sockel dazu schwärzlich grün, auch braun, auch grau, doch immer gut gestimmt – manchmal japanisch fein – zu grünen Läden und dem weissen Fensterwerk. Erstaunt muss man den Tünchern hier vom Lande einen Geschmack zuerkennen, den später die kunstgewerblich überbildeten Anstreichermaler schamlos verdarben.

Ein solches Haus zu sehen, wenn unter Bäumen die Sonne auf die getünchten Wände ihre Lichter und Schatten wirft, die auf dem blaugrünen Weiss viel Helligkeit behalten, fast transparent, wie wenn es gar nicht aus Steinen gebaut wäre: ist ein Entzücken. In der geschlossenen Strasse steht es ernster da. Da wirken die gekalkten Wände als Reinlichkeit; und reinlich ist auch alles drinnen, funkelnd das Geschirr, und Samstags auf dem weiss geschrubbten Boden weisser Sand, auch auf dem blankgescheuerten Ofen. So war es früher meilenweit um Düsseldorf; nun kommt die Industrie und baut das Vorstadt-Ziegelhaus, diesen Kasten voller Armseligkeit zwischen zwei Brandgiebeln auf jedes freie Feld. Selten und meist nur Winkel noch, wo man entzückt und wehmütig diese helle Wohnlichkeit geniessen kann. Denn weiter gegen Holland hin, wo noch die bäuerliche Stille träumt, da steht mit wohlgefugten Giebeln und Fassaden, holländisch schon, ein schweres Backsteinhaus.

* * *

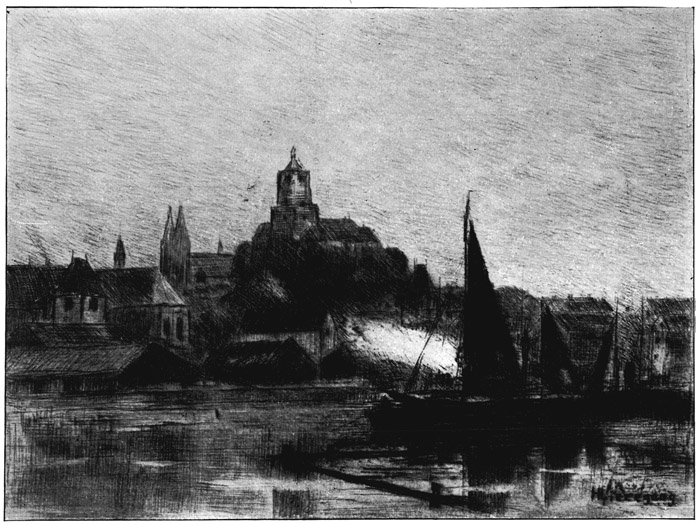

Das ist der Niederrhein von Kleve, Kalkar, Rees und Geldern, auch Xanten; den selten einer aufsucht, der nicht Viehhändler oder sonst diesem schweren Bauernland geschäftlich verbunden ist. Da liegen hinter breiten Dämmen die vielgerühmten Dome von Xanten und von Kalkar; da schläft Vergangenheit, ruhmvoll und reich, den allerdicksten Schlaf; da stehen die Tafeln des Joest von Kalkar bäuerlichem Volk zur Schau, das sich an ihrem buntbewegten Lebensbild nur wenig und weniger an ihrer wunderbaren Kunst erfreuen kann; da träumen die reichen Schnitzaltäre von einer Zeit, die in die grossen Sagen der Deutschen verläuft: denn Xanten ist die Stadt Siegfrieds, des schönsten Helden deutscher Art, der nach dem Oberrhein auszog und dort um Treu und Glauben schmählich verraten wurde; und in Kleve ragt weit ins Land der Schwanenturm.

Da ist ein Platz für eine schwere Sommernacht; wenn alle Weiten hell im Dunst und alle Nähen im tiefen Schatten liegen. In schwarzem Baumwerk viel versteckt, steil unter unsern Füssen das unbewegte Altwasser vom Rhein, dann üppigschwere Wiesen bis hin zu einer Helligkeit am Horizont, wo auf dem Rhein noch immer wie vor tausend Jahren die Handelszüge ihre beste Strasse haben. Hochelten drüben als Nachbarschildwache hier an der Grenze des neuen deutschen Reiches, ein spitzer Hügel, blau flimmernd in der hellen Nacht. Und hinter uns und über uns in grauen Mauern und durch hohe Bäume rasselnd an dem Turm, drängt sich der Wind, davon wir wohl das Brausen hören, jedoch nicht wissen, woher er kommt, und auch nicht fragen dürfen: sonst schwimmt aus unsichtbaren Weiten her der Schwan und Lohengrin legt Glück und Leben ab und schwindet hin in Rätseln, die wir niemals lösen.

Kleve. Nach einer Radierung von Helmut Liesegang

Am hellen Tage aber ist Kleve ein vielbesuchter Badeort, holländisch fast, und sonst ein rüstiges Städtchen, daraus viel Margarine zum Industriebezirk hinunter geht. Drum führt aus seinem Altwasser, das Kermisdal genannt, der Spoykanal die Schiffahrt geschäftig an den Rhein; und an der Schleuse steht das Denkmal einer Heldin, das mehr durch Goethes Dichtung als durch Johanna Sebus selber veranlasst wurde: ein sonderbarer Ungeschmack, bald gleich der Loreley in Marmor, die auf dem sagenhaften Fels fast aufgerichtet worden wäre.

Doch wenn »der Damm zerreisst, das Feld erbraust«: dann wird aus dem verträumten Wiesenland am Niederrhein ein grosses Schlachtfeld. In seiner gelben, breiten Rinne wälzt sich der Strom und stundenweit ins Land hinein wird aller Boden eine Quelle, daraus das Wasser quirlt und brodelt, bis die Felder mit den Wiesen, mit den Weidenstümpfen verschwinden, die Häuser bis an die Dächer im Wasser stehn und nur die Pappeln, mit ihren Stämmen wie mit dünnen Stielen aus der glatten Fläche ragend, ihre Kronen erschrocken spiegeln. Hier aber ist die Flut kein Segenspender wie am Nil, nur ein Verwüster, der die Felder und die Wiesen versandet, und wenn es Winter ist und Eisgang kommt, dann jagen seine Schollen wie gewaltige Messer und schneiden die Pappeln ab wie dünne Ruten. Dann plätschert in den Strassen der alten Städte die trübe gelbe Flut, Laufbretter führen schwankend an den Häusern hin und auf den Märkten und Höfen fahren Kähne hin und her, die Bewohner mit dem Täglichen versorgend. So erwachen die rheinischen Nester für ein paar Tage doch zum Leben: wenn die Flut um ihre Mauern spült, dann hocken sie nicht mehr verträumt in ihren Wiesen, wie trutzige Wasserburgen stehn sie da, Brustwehren einem mächtigen Feind; und herrlich zu erblicken, wenn schwere Wolken, im Sturm dahingejagt, den Wasserspiegel mit schwärzlichem Geleucht erfüllen und ihre Mauern und Türme wie in Stahl gespiegelt unheimlich schwarz gepanzert stehen.