|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wagner wurde wie ein Fürst bestattet. Venedig, München und Bayreuth wetteiferten in eindrucksvollen Kundgebungen, bei denen nicht nur die Behörden und die Kunst und Bühne aus aller Welt vertreten waren, sondern auch ein großer Teil der heimischen Bevölkerung, in Bayreuth die gesamte Einwohnerschaft den bewegtesten Anteil nahm. Und mehr als das: wo früher der Kampf tobte, da war jetzt eine große Stille und ein helles Leuchten. Wagners Sonne stand rein am Himmel, das Gewölk der Mißgunst und des Neides hatte sich verzogen, die Gegner legten die Waffen nieder, ganz Deutschland (mit Ausnahme des Deutschen Reichstages) huldigte dem Unsterblichen.

Cosima wußte nichts davon oder beachtete es nicht. Fünfundzwanzig Stunden hatte sie beim Toten geweilt, dann ließ sie ruhig, aber nicht willenlos, alles mit sich geschehen. Als der Arzt die Einbalsamierung des Leichnames vornahm, mußte sie den Raum verlassen. Auch durfte sie den Toten, der scharfen Gifte wegen, nicht mehr berühren. Um dies zu verhindern, verschloß man das Zimmer von außen, ohne zu bemerken, daß sie ungesehen von einer anderen Seite wieder eingetreten und nun mit eingeschlossen war. Sie erklärte dem bestürzten Arzte, daß sie nichts Verbotenes getan habe: »Ich habe nur mit ihm allein sein wollen.« Vorher schon hatte sie sich ihr langes blondes Haar von den Töchtern abschneiden lassen; nun legte sie es in den Sarg. Sie sprach, außer mit ihren Kindern, nur mit Adolf von Groß und dessen Frau, die aus Bayreuth herbeigeeilt waren. Liszt hatte angefragt, ob er kommen solle und seine Tochter nach Bayreuth geleiten dürfe. Aber Cosima wollte weder ihn noch ihren Schwiegersohn sehen. Beim Verschließen des Sarges half sie selbst mit, den Schlüssel nahm sie um den Hals. Die Fahrt bis Bayreuth und alle Feierlichkeiten wurden von Groß geordnet und überwacht. Cosima empfahl ihm ihre Kinder und bestimmte ihn zum Vormund. An der bayrischen Grenze überreichte der Kabinettssekretär von Bürkel, der Nachfolger Düfflipps, das Beileidschreiben des Königs, das Daniela übernahm. In München hatte sich auch Pöbel unter das Volk gemischt: es gab Leute, die durch die Fenster des Wagens, in dem sich Cosima befand, die Leidende sehen wollten. In Bayreuth wünschte sie den Sarg bis zur Beerdigung in ihrem Zimmer zu haben, was aber nicht gestattet werden konnte. Sie war so abgemagert, daß sie ihre beiden Eheringe verlor, die dann auf dem Fußboden ihres Zimmers gefunden wurden. Am Trauerzuge vom Bahnhofe durch die Stadt nahm sie nicht teil. Sie blieb auch unsichtbar, als die Einsegnung im Garten ihres Hauses vor sich ging. Fast alle Blumenspenden waren draußen zurückgeblieben und wurden später nach dem Festspielhause gebracht. Nur die beiden Kränze des Königs lagen auf dem Sarge: der eine, der schon in München überreicht worden, vom König an den Künstler; der zweite von Ludwig dem teuren Freunde. Es war wohl Cosimas eigener Wunsch gewesen, daß der Geistliche an der Grabstätte alle Beziehungen auf das Wirken und die Größe des Geschiedenen wegließ und vom Verstorbenen nur im Namen der christlichen Gemeinde und der Hinterbliebenen Abschied nahm. Die großen Reden waren schon früher gehalten worden. Einen ergreifenden Abschied von ihrem Herrn nahmen die beiden Hunde, Marke und Froh, die laut klagend die Kinder umschmeichelten und zu trösten suchten. Erst als alle Gäste sich entfernt hatten, verließ Cosima das Haus und stieg zum Sarge in die Gruft, ehe diese geschlossen wurde. Täglich weilte sie nun am Grabe. »Sie lebt«, schrieb Joukowsky am 20. Februar an Liszt, »sie lebt, das ist die Hauptsache; sie schläft ein wenig, sie nimmt täglich ein wenig Milch oder Rotwein; aber sie hat seit acht Tagen nichts gegessen. Sie sieht niemanden als ihre Kinder, mit denen sie ruhig, heiter und sanft verkehrt. Ich glaube, daß sie sich darein gefügt hat zu leben, und das ist mehr, als wir zu hoffen gewagt.«

Schon in Venedig war eine Drahtung Bülows eingetroffen: » Soeur, il faut vivre!« (Schwester, du mußt leben!) Zarter und inniger hätte er nicht sagen können, was sein Herz bewegte und was zu sagen ihn Pflicht dünkte. Was wir heute dabei denken, das hat er freilich noch nicht so meinen können. Er dachte vor allem an die Kinder und an das Gebot für die Mutter, sich dem Leben zu erhalten. Aber es berührt uns doch mächtig, daß die Mahnung an das Leben, das für Cosima noch so große Aufgaben bereit hielt und dem sie noch so vieles abzuringen hatte, zuerst von Bülow kam, der mit ihren künstlerischen Fähigkeiten am besten vertraut war und dem alles Künstlerische so sehr am Herzen lag.

Cosima selbst schien der Kunst Wagners, als wäre diese mit ihm gestorben, zunächst nur geringe Aufmerksamkeit zu schenken. Ihre erste tätige Sorge, als sie ihren Blick wieder nach außen richtete, galt den Briefen ihres Mannes, die weithin zerstreut waren und die jetzt durch das gangbare Sensationsbedürfnis hervorgelockt wurden. Nichts fürchtete sie mehr als Veröffentlichungen, die vielleicht willkommenen Stoff zu Mißverständnissen und Taktlosigkeiten gaben, und einen schwungvollen Handel mit wertvollen Zeugnissen, die ihr dadurch für immer entzogen werden konnten. So ließ sie durch ihre Kinder und durch Joukowsky den eigenen Vater bitten, ihr die an ihn gerichteten Briefe Wagners zu überlassen und alles vorzukehren, daß der ihm gehörige Druck der Wagnerischen Lebenserinnerungen nicht in fremde Hände falle. Ebenso erbat sie von ihm den handschriftlichen Entwurf zum »Jesus von Nazareth«, den er verwahrte. Es war dies der erste bedeutungsvolle Schritt auf dem Wege, den sie fortan mit großer Festigkeit weiterverfolgte: alle Briefe, deren Empfänger sie kannte, trachtete sie wenigstens in Abschriften zurückzugewinnen und scheute dabei keine Geldopfer. Auf diesem Wege ermöglichte sie die kostbaren Briefsammlungen, die im Laufe der Jahre in ihrem Auftrage oder mit ihrer Zustimmung veröffentlicht wurden, wobei sie streng darauf bedacht war, vorläufig alles zu unterdrücken, was Lebende kränken oder allzu Persönliches den Unberufenen preisgeben konnte. Auf diesem Wege ist das Archiv von Wahnfried allmählich zu seiner gegenwärtigen Bedeutung angewachsen.

Im übrigen lebte sie vorerst nur für die Kinder. Als diese sich mit Frau Marie von Groß an der Ostsee aufhielten, schrieb sie einmal an Siegfried: »Mein gesegnetes Kind! … Mit Engelstimmen möcht' ich es Dir, mein Teuerstes, sagen: Sei jeder Deiner Schritte gesegnet! Jedes Wort, jeder Atemzug! … Ach, mein Siegfried! Friede meines Herzens – Sieg der Liebe. Wie möcht' ich Dich anrufen, um meinem Herzen zu genügen, um mir es selber zu sagen, was Du mir bist. Gib meinen Gruß den Kindern, den Guten, Geliebtesten, schlaft süß, mein Segen ist über Euch ausgebreitet, mein ganzes Sein ist in diesem Segen aufgelöst. Nichts bin ich innen als Liebe zu Euch, nichts nach außen als Segen für Euch. O Kinder!, Kinder!« So ist ihr der Jüngste, der Sohn, erst vierzehnjährig, doch schon derjenige, der ihr am nächsten steht, dem sie sich anvertraut, der den Gruß an die anderen weiterzugeben hat. Im täglichen Umgang freilich war ihr die vierundzwanzigjährige Daniela die Nächste, und wenn sie mit der Welt draußen zu verkehren hatte, so war in allen nicht bloß geschäftlichen Angelegenheiten ihre Tochter die Mittlerin. Die zunehmende Schwäche ihrer Augen zwang sie auch immer mehr, das Schreiben zu unterlassen. Sie bediente sich bald nur noch der Hand Danielas, dann Jahrzehnte hindurch Evas, so daß die vielen Briefe, die sie noch hinaussandte und in denen ihr ganzes Herz und ihre ganze Weisheit beredten Ausdruck fand, meist nur ihren eigenhändigen Namenszug, sonst aber die Schrift der Genannten, dann und wann auch einer vertrauten Freundin oder Dienerin aufweisen. Ihrem Vater ließ sie anfänglich nur durch Daniela Nachrichten zukommen, und diese war bemüht, ihr Schweigen, ihre gewollte Einsamkeit zu erklären und zu rechtfertigen. Liszt bedurfte dessen nicht. Er schrieb zurück: »Deine Mutter hat das Genie des Herzens; ihr Verstand steht auf derselben Höhe. Ich verstehe, bewundere und liebe sie aus ganzer Seele.«

Der Vorrang Siegfrieds, als des einzigen männlichen Nachkommen und Haupterben Richard Wagners, mußte aber erst in aller Form gesichert werden. Die Ehe Cosimas mit Hans von Bülow war katholisch geschlossen worden, und sie selbst war sowohl zur Zeit ihrer Vermählung als auch noch zur Zeit der Scheidung Katholikin. Die Gültigkeit ihrer zweiten Ehe war daher nach den strengen Grundsätzen des katholischen Eherechtes und nach der Geltung dieser Grundsätze auch in manchen Staatsgesetzen keineswegs selbstverständlich. Das Amtsgericht Bayreuth, das die Verlassenschaftsabhandlung nach Wagner durchzuführen hatte, verfuhr mit der größten Gewissenhaftigkeit. Die zweite Ehe Cosimas war in der Schweiz geschlossen worden; später hatten Richard und Cosima die bayrische Staatsangehörigkeit erlangt. Früher aber war Wagner Sachse, Cosima Preußin gewesen. Es war also festzustellen, welches staatliche Recht hier maßgebend sei, ob alle förmlichen und sachlichen Voraussetzungen für eine gültige Wiedervermählung sowohl bei Cosima als auch bei ihrem zweiten Gatten gegeben waren, ob ihre erste Ehe, trotz der Scheidung, nicht etwa einer späteren Verheiratung – nach diesem oder jenem Landrecht – entgegenstand. Ein ziemlich verwickelter Fall, den das Gericht in einer mustergültig abgefaßten, auch dem Laien verständlichen Urteilsbegründung einwandfrei löste. Das Urteil ging dahin, daß die Ehe Cosimas mit Richard Wagner zu Recht bestanden habe, daß als einziges Kind aus dieser Ehe Siegfried anzusehen sei, da die noch vor der Scheidung geborenen Töchter Cosimas als Kinder Bülows zu gelten hätten, der gegen seine Vaterschaft niemals Einspruch erhoben hatte, und daß bei dem Umstande, als Wagner ohne Hinterlassung eines letzten Willens gestorben war, Cosima und Siegfried ihn zu gleichen Teilen beerben.

Gemäß diesem Urteile hat auch Bülow, dem es nicht einfiel, etwa hinterher die rechtmäßige Geburt der ihm zugesprochenen Töchter vor der Öffentlichkeit in Zweifel zu ziehen, Eva ausdrücklich als seine Tochter anerkannt. Am 13. Februar 1884 schrieb er an Adolf Groß, der im Auftrage Cosimas mit ihm wegen der rechtlichen Stellung der Töchter verhandelt hatte: »Ich fühle mich fähig, den Todestag des großen Meisters dadurch zu feiern, daß ich seine Tochter Eva als die meinige gelten lassen will. Vor Ablauf dieses ersten Vierteljahres werde ich das in Leipzig bei Frege ruhende Kapital meiner Kinder so weit erhöht haben, daß jedem der drei Geschwister, Daniela, Isolde, Eva, die Summe von 40 000 Mark sofort ausgehändigt werden kann, sobald es nach ihrem Dafürhalten auch vor deren Verehelichung die Umstände erheischen.« Blandine hatte schon anläßlich ihrer Heirat ihren Anteil erhalten. Das Abkommen hinsichtlich Evas wurde später geändert, da diese vor der Welt niemals als Tochter Bülows gegolten hatte. Auch Isolde ist in den mit Wissen und Willen des Hauses Wahnfried veröffentlichten Lebensbeschreibungen, so bei Glasenapp und bei Du Moulin Eckart, als Tochter Wagners genannt. Doch fällt ihre Geburt in die Zeit, in der zwar die Hinwendung Cosimas zu Wagner bereits in jedem Sinne vollzogen, ihre förmliche Trennung von Hans jedoch in keiner Weise angebahnt war. Bülow hielt sich für den Vater oder wollte der Vater sein, und niemals konnte es ihm etwa später beifallen, aus den tragischen Wirren der Münchner Jahre eine »sensationelle Affäre« zu machen. So sollte und durfte auch in aller Zukunft nie mehr an diesen Dingen gerüttelt werden. Da war nichts mehr zu ändern oder anzufechten. Auch handelte es sich äußersten Falles um Vermögensfragen, die aber kaum ins Gewicht fielen. Denn die Kinder waren gewöhnt, sich als eine Familie zu betrachten, und sind von ihrer Mutter und vom Bruder stets gleichmäßig behandelt worden.

Die von Jahr zu Jahr steigenden Einnahmen aus den Werken verbürgten dem Hause für lange Zeit Wohlstand und Ansehen. Aber nicht für immer. Groß, der gewissenhafte Vormund der Kinder, hielt die Einsparung eines angemessenen Vermögens für unbedingt nötig. Wagner hatte im letzten Jahrzehnte seines Lebens die verdiente Entschädigung für seine langen Entbehrungen mit genießerischem Behagen ausgekostet. Nunmehr war Einschränkung geboten, der Haushalt wurde wesentlich vereinfacht. Besonders wichtig aber erschien es der Vormundschaft, die Forderungen des Hauses pünktlich und unnachsichtig einzutreiben. Wagner hatte bei den Abmachungen mit den Verlegern und Vermittlern und bei der Durchführung der geschlossenen Verträge nicht selten Freundschaft und Gefälligkeit walten lassen und war darum manchmal übervorteilt worden. Jetzt wurde alles genau geregelt. Die Verwaltung der Festspiele aber und die Vermögensverwaltung waren streng voneinander getrennt. Die Spiele hatten sich selbst zu erhalten, und alle die bloße Erhaltung übersteigenden Mehreinnahmen hatten nur der Fortsetzung und Ausgestaltung des Unternehmens zu dienen. Die Familie Wagner hat auch in den schlimmsten Zeiten keinen Pfennig aus den Festspieleingängen je für sich verwendet. Groß, der Vorsitzende des Verwaltungsrates und zugleich der Beistand der Familie, hat die beiderseitigen Rechte mit beispielhafter Gewissenhaftigkeit, Umsicht und Tatkraft gewahrt. – Er bestand jetzt auch darauf, daß der »freie« Unterricht Siegfrieds aufzuhören und der Junge das Bayreuther Gymnasium zu besuchen habe.

Über die Zukunft der Festspiele ließ sich einstweilen noch nichts sagen. Die für das Jahr 1883 geplanten Aufführungen konnten jedenfalls stattfinden. Die Künstler waren bereits hierzu verpflichtet, die Teilnahme der Öffentlichkeit war durch den Tod Wagners nur gesteigert. Die Spiele galten diesmal als eine große Trauerfeier. Die künstlerische Oberleitung, im besonderen die Spielleitung, wurde dem Wiener Hofopernsänger Emil Scaria übertragen. Dieser hatte sich nicht nur in Wien als Hans Sachs und als Wotan hervorragend bewährt, sondern auch bei wiederholten Gelegenheiten die Aufmerksamkeit Wagners erregt und hätte schon 1876 mitgewirkt, wenn er nicht, in Verkennung des Bayreuther Geistes, zu hohe Geldforderungen gestellt hätte, die schon mit Rücksicht auf die anderen, bescheideneren Künstler nicht bewilligt werden konnten. Überhaupt hat Scaria, ein so großer Sänger und Künstler er auch war, ziemlich lange gebraucht, bis er die Gedanken Wagners erfaßte und die Art der Bayreuther Kunstübung begriff. Endlich aber ging ihm die rechte Erkenntnis auf, und seine Verkörperung der erhabenen und dabei so schlicht-menschlichen Gestalt des Gurnemanz im »Parsifal« 1882 war des Werkes und des Meisters in hohem Maße würdig. Überhaupt war die ganze sogenannte Wiener Besetzung (Winkelmann in der Titelrolle, die Materna als Kundry, Reichmann als Amfortas) künstlerisch sehr bedeutend und durchdrungen von einem wahren Feuer der Begeisterung. Auch die zweite Besetzung (Gudehus als Parsifal und die Malten als Kundry) wuchs immer mehr in den Geist des Werkes hinein. Nun handelte es sich darum, daß nichts vergessen werde, was Wagner vorgeschrieben und seinen Künstlern beigebracht hatte, daß auch die Wiederholung im Jahre 1883 das Werk in voller Lebendigkeit verwirkliche.

Hier waltete nun wieder die Bayreuther Vorsehung. Der Retter Bayreuths in diesem Jahre war Julius Kniese, der 1882 als Chorführer aus freiem Antriebe an sämtlichen Proben teilgenommen hatte, bewaffnet mit einem Klavierauszug, in den er alle mündlichen Vorschriften des Meisters sorgfältig eintrug. Er tat dies nur aus persönlichem Eifer, um mit dem Stile des Werkes und dem Willen seines Schöpfers völlig vertraut zu werden. Aber nun wußte er auch gründlich Bescheid. 1883 waren der Klavierauszug und noch mehr das lebendige Wissen Knieses der Kitt, der die zerfallenden Teile zusammenhielt. Levi war nur Musiker, nur Orchesterdirigent, und schon erlaubte er sich gegenüber dem Vorjahre manche Eigenmächtigkeit. Scaria hinwiederum war dem Amte eines Spielleiters nicht gewachsen. So bedeutend er selbst als Darsteller war, von den anderen verlangte er doch meist nur das, was den herkömmlichen Bühnengewohnheiten entsprach und eben dadurch nicht selten den Stil des Werkes verneinte. Kniese aber war mit seinem Klavierauszuge hinter allem her. Ungefragt und ungebeten – und ohne Widerspruch zu erfahren – übernahm er in gefährlichen Augenblicken die Probenleitung. Als Levi, um ihm sein Entgegenkommen zu zeigen, ihn einmal um sein Tempo der Chöre bat, erwiderte er in seiner äußerlich schroffen Weise: »Nicht mein Tempo, nicht Ihr Tempo, das Tempo!« So klar lebte in ihm das Bewußtsein des Richtigen und so leidenschaftlich war er von der Überzeugung durchdrungen, daß nur der Wille des Meisters im Festspielhause Geltung haben dürfe.

Der »Parsifal« als Trauerfeier war etwas, was auf die Mitwirkenden starken Eindruck machte. Sie waren alle bereit, ihr Bestes zu geben, und kamen auch bei den Aufführungen immer mehr in die rechte weihevolle Stimmung, in der das Werk seinen ursprünglichen Zauber übte. Bei den Proben aber fehlten der beherrschende Sinn und die gebietende Persönlichkeit des Meisters, sie wurden nach gewohnter Art als lästige Tagesarbeit erledigt, und immer mehr machte sich vor und hinter den Kulissen jener leichte, oberflächliche Sinn bemerkbar, der vom sonstigen Bühnenleben nicht zu trennen ist. Levi stimmte am sorglosesten in diesen Ton ein. Dazu kamen bedenkliche Äußerungen, die den nächstjährigen Festspielen Übles weissagten: »Den Ruhm, unter Wagner zu singen, haben wir nicht mehr, ungemütlich ist der Aufenthalt in Bayreuth, also lassen wir uns besser bezahlen.« – »Damit«, so sagte Kniese, »sind diese Leute wieder ganz auf ihrem alten Komödiantenstandpunkte angekommen, von dem Wagner gerade durch Bayreuth sie abzuziehen dachte.«

Kniese hat sehr unter all dem gelitten und in den Briefen an seine Frau aus seinen Wahrnehmungen und Befürchtungen kein Hehl gemacht. Zu deutlich sah er, daß ein überragender leitender Wille fehlte, ohne den im besten Falle eine gute Opernaufführung, aber niemals das zu erreichen war, was durch das Vorbild des Jahres 1882 mit dem Begriff des »Weihefestspiels« dauernd verknüpft bleiben sollte. Knapp vor dem Ende der Proben schrieb er: »Wie recht hat Frau Wagner, sich ganz auszuschließen und niemand mehr zu sehen. Das Ganze ist von Tag zu Tag gesunken, und nun stehen wir schließlich an dem schrecklichen Ziele der ganz gemeinen Komödienspielerei und unterscheiden uns vom Frankfurter Opernhaus durch ein paar bessere Solisten und einen virtuosen Mechanismus.« Er urteilte so streng wie Cosima im Jahre 1876 und war einer der wenigen, die den Gedanken des Festes, des Außerordentlichen, dem Alltag Entrückten, treu und rein bewahrten. Heckel in Mannheim war gleich ihm ein besonders heftiger Gegner des jüdischen Dirigenten. Aber Kniese hatte persönlich mit Levi zu tun. Seine Gegnerschaft war keine Erwägung, sondern eine Erfahrung. Unablässig verlangte er die Berufung eines Mannes, dem man vertrauen könne und dem sich alles willig unterordnen würde. Da kamen überhaupt nur zwei Männer in Betracht: Liszt und Bülow. Der erste war schon zu müde und zu sehr gealtert, lehnte aber auch die Zusammenarbeit mit Levi, gegen den er eine unverhohlene Abneigung hegte, rundweg ab. Der zweite wurde von Cosima abgelehnt, aus »ganz einfachen« Gründen, die auch Kniese ehrte und anerkannte. Dieser hatte nur die Genugtuung, daß man ihn gewähren ließ, daß er Einfluß auf die Solisten gewann, daß Scaria ihn immer auf der Bühne haben wollte. Zu Levi jedoch trat er in immer größeren Gegensatz.

Als die Aufführungen begannen, war für ihn die schlimmste Zeit vorüber, da er sich nicht für fähig hielt, noch länger mit Levi zu arbeiten. Anderseits erkannte er auch darin den Verfall des Bayreuther Geistes, daß Levi die Abhaltung weiterer Proben, während der Aufführungen, für überflüssig erklärte. Das war eben Opernbrauch: wenn eine Vorstellung einmal »saß«, dann »ging« sie. Die bis zuletzt nicht ruhende Arbeit sollte hingegen das Merkzeichen Bayreuths sein. Mit größter Besorgnis und wachsendem Unmut verfolgte Kniese den Gang der Festspiele.

»Die Darstellenden«, so schrieb er seiner Frau nach der ersten Aufführung, »fühlten sich im allgemeinen freier als voriges Jahr, wo sie Wagner mit seinen scharfen Augen fühlten. Nur ist diese Freiheit keine künstlerische …, sie ist nur der Übergang zur Komödienspielerei, Effekthascherei und Kulissenreißerei.« Einige Tage später meinte er: »Es wird hier doch besser, als es mir anfangs schien, gestern war die dritte Aufführung mit der ersten Besetzung, und Winkelmann und Materna brachten darin so schöne, freie Leistungen, wie ich es ihnen nicht zugetraut hätte. Es lernt eben eine Besetzung von der anderen, nicht aus innerem Bedürfnis, sondern sowohl aus einfachem theatralischem Nachahmungstrieb als auch aus ziemlich richtigem Verständnis für die vielen kleinen Effekte, aus denen für diese Theaterbande eine ganze künstlerische Leistung zusammengesetzt ist. All das wird dann ohne das Dazutun auch nur eines Ausführenden durch die unwiderstehliche Gewalt der Bewegung des Kunstwerkes an sich in ein poetisches Licht gestellt, daß der Zuhörer – selbst ich –, wenn er sich der Bewegung des Werkes hingibt und die Einzelheiten der Darstellenden nicht reflektierend vorüberziehen läßt, wirklich einen Kunstgenuß hat.« Aber wieder einige Tage später fand er, daß nichts besser geworden sei, daß sich immer mehr herausstelle, Levi könne nur das Orchester, nicht das Ganze beherrschen, und Scaria sei ungenügend für die Regie. Was die einzelnen Darsteller betraf, so beobachtete er ein immer stärkeres Hervortreten jener »unglaubwürdigen Natürlichkeit«, die Nietzsche 1876 so peinlich empfunden hatte. »Gestern, in der neunten Aufführung«, so schrieb er seiner Frau, »hat Scaria wieder neue Nuancen gemacht, die außerordentlich komisch sind: z. B. wenn er im letzten Akte Schild und Schwert des Parsifal in seine Hütte trägt, läßt er sich mühsam zitternd am Speer herab und richtet sich langsam an ihm wieder auf u. dgl. mehr.« Und am nächsten Tage: »Eine der interessantesten neuen Nuancen unserer Künstler … muß ich Dir noch Scherzes halber mitteilen: Im zweiten Akt hat die Materna zu singen: ›Ein Sünder sinkt mir in die Arme.‹ Bei dem Worte ›Arme‹ schlägt sie sich aber zweimal klatschend auf ihre starken Schenkel!«

Heinrich von Stein, Karl Friedrich Glasenapp und Hans von Wolzogen.

Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Julius Kniese.

Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Haus Wahnfried in Bayreuth.

Photo Paul Pretzsch

Grab Richard und Cosima Wagners im Garten des Hauses Wahnfried.

Photo Paul Pretzsch

Kurz, er gewahrte im ganzen wie in Kleinigkeiten eine »immer größere Kluft zwischen dem, was aus des Meisters Augen sah, aus seinem Munde sprach und aus seinem Kunstwerke klang, als er noch lebte, und dem was jetzt auf seiner Bühne vorgeht«. Nicht weniger aber war er von dem Benehmen der Künstler außerhalb der Bühne verstimmt. »Fuchs hat neulich den Amfortas ganz gut gesungen. Da er gelobt wurde, hat sich Reichmann so geärgert, daß er nicht mehr singen wollte.« Kein neuer Fall – und einer, der sich noch manchmal wiederholte. Er wurde auch diesmal, wie immer, beigelegt. Wo aber war der Meister als Befehlshaber? wo war Cosima, die Diplomatin? Mit beweglichen Worten stellte Kniese in einem Brief an Daniela die unbedingte Notwendigkeit dar, »daß ein tief-künstlerischer Wille alle Ausführenden in die Atmosphäre des Werkes banne und darin festhalte«. »Viele meinen, so schlimm sei es nicht. Aber das ist nur die Übertragung der Usancen des Gehenlassens, des Nichtsoschlimmgemeintseins, der liebenswürdigen Beschönigung und Indifferenz, wie sie in dem uns umgebenden allen geläufigen täglichen äußeren Leben, vielleicht um des lieben Friedens, angebracht sind, auf Gebiete, die himmelhoch von dem äußeren Leben entfernt liegen, die gar nichts mit ihm zu tun haben, auf Gebiete, zu denen Gott den Zutritt nur wenigen vergönnt hat, und in denen die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge so unendlich stark gezogen sind, daß die geringste Überschreitung derselben eine Sünde gegen den Hl. Geist wird, für die es keine Vergebung und keine Sühne gibt.« Wie einen tröstenden Wink von oben empfing Kniese die Nachricht, Daniela habe »die Hoffnung geäußert, daß es gar nicht unmöglich wäre, und daß Anzeichen dafür vorhanden wären, daß Frau Wagner wieder tätig mit eingreifen möchte, wenn auch nicht für jetzt, so doch für später«. Das war in seinen Augen das Beste, das einzig Mögliche. Es war aber nur eine Hoffnung. Cosima hatte sich über die Proben berichten lassen, doch jeden persönlichen Verkehr abgelehnt. Nur die Töchter waren zu sprechen. Die Mutter verharrte in ihrer Einsamkeit.

Der Fortgang der Festspiele stand einstweilen nicht in Frage. Mit dem Verleger des »Parsifal«, Schott in Mainz, war von Wagner ein Vertrag abgeschlossen worden, demgemäß nach der 45. Aufführung noch ein Betrag von 20 000 Mark auszuzahlen war. Diese Summe mußte der Familie unter allen Umständen zugute kommen, und so war man entschlossen, im ganzen 45 Aufführungen zustande zu bringen und daher auch im nächsten Jahre weiterzuspielen. Dann erst sollten die entscheidenden Beschlüsse gefaßt werden.

Noch im Dezember 1883 schrieb Liszt an die Fürstin: »Meine Tochter Cosima tut das Mögliche, um Wagner nicht zu überleben. Nach dem, was man mir erzählt – denn ich empfange und verlange keine direkten Nachrichten –, weilt sie trotz aller Abmahnungen täglich einige Stunden am Grabe Wagners.«

Beim »Parsifal« 1884 hätte man eine weitere Auflockerung und Veräußerlichung des Vorbildes erwarten können. Statt dessen gewahrte man Festigung und Verinnerlichung, vor allem Festigung: die richtigen Zeitmaße waren wiederhergestellt; die Chöre, deren Verwahrlosung Kniese schmerzlich empfunden hatte, klappten vorzüglich; jeder einzelne war sichtlich bestrebt, den Willen des Meisters zu befolgen. Aber auch Verinnerlichung: das Erlebnis war größer. Nicht nur weil die Sorgfalt der Ausführung allein schon eine tiefere Wirkung begründete; es war auch ein stärkerer seelischer Antrieb zu spüren. Woher kam das? Die Leitung und die Künstlerschaft waren dieselben wie im Vorjahre; Scaria war für das Spiel, Levi für das Musikalische verantwortlich; nur Kniese – fehlte. Sein Gegensatz zu Levi war immer deutlicher und dadurch störender geworden. Er selbst wäre nur wiedergekommen, wenn es möglich gewesen wäre, Liszt oder Bülow zu gewinnen. Von Levi hatte er genug. Und auch dieser wehrte sich gegen den ihm feindlichen Mitarbeiter. Er hat später einmal ausdrücklich an Kniese geschrieben: »Um mein und meines Stammes tragisches Verhältnis, an das ich nicht auch am Dirigentenpulte in Bayreuth erinnert sein will, wünsche ich nicht mehr, Ihnen in Bayreuth zu begegnen.«

Nun aber schien es auf einmal, als ob alle Mitwirkenden unter höherer Aufsicht stünden; als ob sie fühlten, daß das Auge des Meisters auf ihnen ruhe. Im Festspielhause war ein Verschlag gebaut worden, von dem aus sich ein Teil der Bühne überschauen ließ, ohne daß der darin verborgene von dem Ahnungslosen bemerkt werden konnte. Von diesem geheimen Sitze aus wohnte Cosima den Proben und den Aufführungen bei. In jeder Pause und am Schlusse ließ sie dem Dirigenten ihre Eindrücke und Ausstellungen auf Zetteln und losen Blättern zugehen. Diese Papiere oder doch einen Teil davon – die ursprüngliche Zahl läßt sich nicht feststellen – hat die bayrische Staatsbibliothek aus dem Nachlasse Levis erworben. Wer sie heute liest, der staunt über das Wissen und Können der Frau, die da über einen Fachmusiker wie Levi zu Gericht saß. Wie groß muß erst das Erstaunen Levis gewesen sein, der von diesen Zeugnissen ihrer Berufung zu einem solchen Richteramte völlig überrascht wurde und der auch sofort bemerken mußte, daß Cosima die Partitur im Kopfe hatte und mit dem Ohre die kleinsten Abweichungen von dem rechten Klangbilde wahrnahm; daß sie hörte wie ein Dirigent und die Ursachen einer mangelnden oder mangelhaften Wirkung mit unfehlbarer Sicherheit erkannte.

Wenn sie da und dort mehr Deutlichkeit oder größere Zartheit verlangte, wenn sie schrieb: »ein wenig zu schnell« oder: »nicht geradeswegs zu schnell, aber nahe daran« und ein andermal: »war zu gedehnt, woran wahrscheinlich die Bemerkung über die vorgestrige Probe schuld war«, wenn sie wünschte, es sollte etwas »verklärter« gespielt werden, wenn sie bemerkte, »Streicherläufe nicht immer rein«, »nicht geheimnisvoll genug, etwas platt«, »etwas eindruckslos« u. dgl. m., so konnten diese mehr den Eindruck des Hörers als die Art der Ausführung bezeichnenden Worte schließlich auch von einem mit dem Werke vertrauten musikalischen Laien geprägt werden. In den meisten Fällen aber beschränkte sie sich durchaus nicht auf die Feststellung ihres Eindrucks, bei der sie voraussetzen konnte, daß der Dirigent schon wissen werde, wie er die gewünschte bessere Wirkung zu erzielen habe; sondern sie gab gleich selbst die nötigen Winke und Weisungen.

So rühmt sie zwar das Orchester, tadelt jedoch gleichzeitig, mit dem Hinweis auf bestimmte Takte, ein zu wenig eindrucksvolles Spiel, meint aber: »nicht Tempo-Änderung, sondern feinere und schärfere Akzentuierung der Noten, vornehmlich der Sechzehntel und der Triolen«. Sie findet, »daß Tempo und Vortrag immer richtig wurde, aber es wurde und sollte doch von vornherein bestimmt aufgestellt sein, sprechend und entscheidend«. Sie stellt einmal zufrieden fest, daß das erste Achtel vom vierten Takte des Vorspieles mit »Ehrerbietung« gespielt wurde; »ehrerbietig« seien aber auch die Akkorde der Bläser an genau bezeichneten Stellen zu spielen. Für besonders wichtig erklärt sie, »daß die Motive seitens der Bläser und der Streicher gleichmäßig vorgetragen würden (daß der Wert der Noten nämlich in gleicher Weise beachtet würde). Das Melodische der Themen wird seitens der verschiedenen Instrumente zuweilen verschieden aufgefaßt.« Dann heißt es: »Die Mordente zu erklären fällt etwas schwer, vielleicht liegt alles hier in der Bedeutung der ersten und letzten Note, die erste gut eingestellt, die letzte als zarter Übergang zu der thematischen Note; aber alles unauffällig.« Sie vermerkt, daß die Musik zur Wandeldekoration in der dritten Aufführung schneller war als früher, und meint dazu, das schnellere Tempo sei »nicht absolut unrichtig, aber dann soll es auch festgestellt werden«; und die Dehnung hernach sei zu plötzlich gekommen, nicht allmählich genug. Von besonderer Feinhörigkeit und tiefer Erkenntnis eines mustergültigen Vortrages zeugt ihre Beobachtung, daß eine Stelle ein wenig anders klang, wenn das Orchester allein spielte, und wenn die Sänger mitsangen; »letzteres erschien das Richtigere«. Ebenso zu einer anderen Stelle: »immer ein kleines Schwanken zwischen Tempo der Chöre und des Orchesters, sie finden sich zurecht, aber die Chöre erscheinen nicht gestützt.« Noch einige Beispiele seien angeführt, aus denen hervorgeht, wie sie auf jede Kleinigkeit achtete und den geringsten Abstufungen des Vortrages Bedeutung beilegte: »Womöglich zarter und die Pauken nicht so schwer«, »Eintritt der Flöten zarter!«, »Achtel und Sechzehntel durchwegs melodisch behandeln«, »das letzte Sechzehntel des Crescendo!«, »Übergangsarten und Übergänge, überhaupt das vermittelnde Element, vielleicht noch mehr zu beachten«.

Über diese mehr theoretisch klingenden Forderungen hinaus, die erst von den Ausführenden in die tönende Wirklichkeit übertragen werden müssen, erweist sie zugleich ihren praktischen Sinn und die Schulung, die sie an der Seite ihres Mannes genossen hat, indem sie beispielsweise zum Schlusse einer Probe ausdrücklich bittet: »wenn der Sänger etwas pathetisch Angreifendes zu singen hat, es ihn des Orchesters wegen nicht wiederholen zu lassen, sondern das Orchester allein.« Cosima verlangt »genaueste Korrektheit und unerschütterliche Sicherheit« als Frucht des begeisterten Studiums; um diese zu erzielen und zu bewahren, verlangt sie aber auch, noch während der Aufführungen, für diese und für jene Stelle Einzelproben der Hörner, der Bratschen, der Bässe usw. Sehr wichtig ist es ihr, daß man den Sänger genau verstehe. Darum rühmt sie die »zartfühlende Diskretion in der Begleitung«, wenn dies tatsächlich erreicht worden, und überhaupt spart sie nicht mit Lob und Dank. Sie lobt die Blumenmädchen, sie dankt dem Orchester für »die immer wachsende Vervollkommnung der Leistung« und für »das Anhalten des Eifers und der Wacherhaltung der Begeisterung«; ihre »gewiß häufig ungenügend klar bekundeten Wünsche« sind mit »Divination« »bis auf den geringsten Wink erkannt und erfüllt worden«. Sie bittet auch Levi, er solle einzelnen Instrumentalisten danken, die sich besonders um die »Hebung des Vortrages« verdient gemacht haben. Eine strengere Überwachung, eine wirksamere Hilfe, eine herzlichere Anerkennung konnte dem Dirigenten nicht zuteil werden.

Diese Zettel, die also nur für den Dirigenten bestimmt waren, enthalten aber auch fortlaufende Hinweise auf die mit anderen Bemerkungen versehenen Partituren und Klavierauszüge; und diese waren auch für die Sänger, den Spielleiter und den Chorführer bestimmt. Ein solcher Klavierauszug ist in der Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth vorhanden. Er stammt von Glasenapp, der ihn am 31. August 1882 dem Meister überließ mit der Inschrift: »Wir beneiden unseren Klavierauszug um sein glückliches Los!! (Jedem ist's verwehrt!) Gl.« In diesem Auszuge hat Cosima 1884 ihre Eindrücke und Wünsche bei den Proben und der ersten Aufführung ausführlich vermerkt. Sie ließ sich nichts entgehen, sie beachtete das Schauspielerische, das Gesangliche, das Instrumentale, das rein Musikalische, und sie sah es mit einem Blick und von dem Standorte, den Wagner einzunehmen pflegte: zwischen der Bühne und dem Orchester, über dem Ganzen.

Es wird Aufgabe der Wissenschaft sein, die Klavierauszüge, die Cosima in solcher Weise benutzte, und die Notizbücher, in denen sie die von ihr geleiteten Aufführungen mit den nötigen Bemerkungen versah, getreu herauszugeben und uns so eine Bayreuther Dramaturgie zu schenken, die nicht nur für die Opernbühnen von größtem Nutzen wäre, sondern auch die Werke selbst und die Kunst des Meisters in vielem noch besonders erhellen würde. Hier können nur Beispiele gegeben werden. Aber sie müssen gegeben werden, auf die Gefahr hin, daß mancher diese Seite unseres Gegenstandes als zu lehrhaft-trocken empfinde. Denn nur wenn wir eine genügende Vorstellung von der Künstlerschaft Cosimas und von ihrer unermüdlichen Hingebung an ihre künstlerischen Aufgaben gewonnen haben, können wir ihr Wirken in seinem vollen Umfange begreifen und ihrer Persönlichkeit ganz gerecht werden.

In dem erwähnten Auszuge finden wir zunächst die allgemeinen Urteile: »sehr schön«, »sehr gut«, »etwas gedehnt«, »es war etwas zu schnell«, »war etwas verschwommen«, »vier Hörner schön«, »Orchester zu stark«, »nicht recht präzise« u. dgl. m. Urteile, die jeder Musikverständige fällen könnte, die aber hier durch die Persönlichkeit, die hinter den Urteilen steckt, und durch den Zweck der Beurteilung besonderes Gewicht erhalten. Viele Bemerkungen enthalten einen Wunsch, eine Forderung, einen guten Rat, etwa so, wie ein nicht heftiger, kameradschaftlich fühlender Dirigent zu seinem Orchester spricht. Hier sind es aber Aufträge und Ratschläge für den Dirigenten selbst. Auch den Sängern werden Ratschläge erteilt oder sie werden durch Lob und Anerkennung ermuntert. Da der Klavierauszug auch für die zweite Aufführung benutzt wurde, sind viele Bemerkungen, namentlich solche Wünsche, die dann pünktlich befolgt wurden, später wieder durchgestrichen, manchmal mit dem ausdrücklichen Beisatze, daß nun alles richtig und in Ordnung sei. Aber sie sind nur durchgestrichen, nicht etwa ausgelöscht oder unkenntlich gemacht, so daß der in ihnen ausgesprochene Gedanke, die grundsätzliche Forderung immer gewahrt bleibt. Ein solcher durchgestrichener Satz lautet: »Beim Vortrag dieser Figur« (nämlich der zweiten Hälfte des zweiten Taktes vom Gralsthema) »wäre vielleicht alles gewonnen, wenn der ersten Note ihr ganzer Wert immer gegeben würde (durchaus aber kein Schleppen, nur richtiger Wert).« Beim Abzug der Knappen im ersten Aufzuge heißt es: »Fest im Marschtempo, damit der Gang der Knappen sehr rhythmisch sei«; »muß durchaus fester und schneller genommen werden«; »kein ritardando bei den Triolen, wenn sie auch zart sein sollen«. Dies ist durchgestrichen und später darübergeschrieben: »Orchester war viel, viel besser; soll Glocken nicht beachten. Die waren aber auch viel besser.« Den Sängern werden überflüssige oder unpassende Gebärden ausgestellt. So gelten dem Klingsor im zweiten Aufzuge folgende Bemerkungen: »Keine Geste bei ›Herodias‹«; »gut im Gesang und im Vortrag, aber dreimal dieselbe Gebärde.« Kundry wird auch über den richtigen Vortrag belehrt. Zu ihrem ersten Ruf an Parsifal: »Etwas zu gewaltig«; später: »klangvoller«; zu den Worten »Ihr kindischen Buhlen, weichet von ihm«: »nicht stoßen im Ton, noch heftig im Wort«. Wenn dann Parsifal fragt: »Riefest du mich Namenlosen?« – bemerkt Cosima: »auch hier der Akzent sehr richtig, nur vielleicht etwas mehr Ton, ›Namenlosen‹ weich, es muß sehr rührend klingen«. So geht sie jedem Takt, jeder melodischen Wendung nach. Einmal schreibt sie: »Dieses erste Achtel klang hier beinahe wie ein Sechzehntel, nachher« (bei der Wiederholung) »war es gut«. Wir lesen ferner: »›Sein Blick‹ geheimnisvoller, nicht so scharf«; »Parsifal zu häufig zu Kundry tretend«; »enteilender Parsifal gewaltiger«; »Bewegung der Kundry etwas zu spät«. Am Schlusse des Aufzuges aber wird vermerkt: »Parsifal und Kundry über jedes Lob herrlich.« Im dritten Aufzuge erhält Gurnemanz den Rat: »Noch weniger in das Publikum singen, mehr zu Parsifal.« Dabei wird den vielen ausdrucksvollen Orchesterzwischenspielen besondere Beachtung geschenkt. Zu einem Viertel wird geschrieben: »Kein Sechzehntel daraus machen.« Dann: »Rhythmus der Celli genau mit den Violinen.« Zur zweiten Hälfte des ersten Taktes vom Gralsthema: »Mehr piano die zweite Note.« Später: »Diese Achtel nicht unbedeutend, wenn auch immer zart fließend.« »Erste Note der Figur.« Manchmal tadelt sie ein Piano, das »unhörbar« geworden. Aber nicht das Orchester als solches, sondern namentlich seine Verbindung mit dem Gesange ist Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit. Dem Sänger gesteht sie eine gewisse Freiheit und Selbständigkeit zu. Das Orchester hat in vielen Fällen nur zu begleiten. Einmal heißt es: »Hier möchte eine Verständigung mit dem Sänger stattfinden; es schien gestern, als ob er wieder etwas gedrängt würde.« Zum Karfreitagszauber: »Die Oboe sehr schön, könnte vielleicht ( im Verlauf) nicht ganz so leise sein, der Gesang wird dadurch etwas beeinträchtigt. Eine Schattierung.« Hierauf: »Die Linie des crescendo schön allmählich, damit keine Plötzlichkeit entsteht.« Dem Sänger wird auch mancher Wink gegeben: »Zart, nicht leichtfertig im Vortrag«; »war ein wenig rauh«; »schönere Bindung«. Dann aber muß das Orchester bei der Wiederkehr des Hauptmotivs sich sagen lassen: »Im forte ebenso vorgetragen wie im piano (Wert der Noten).«

Es versteht sich von selbst, daß Worte und Aussprache nicht weniger beachtet werden als das rein Gesangliche. Immer dringt sie auf Deutlichkeit und auf Sprachrichtigkeit. Nie darf der Sinn eines Wortes, aber auch nie der klangliche Wert einer Silbe verlorengehen. Der Wortlaut der Dichtung muß streng gewahrt sein. Zum Liebesmahlspruche schreibt sie: »Sehr schön, aber nicht gedenk et, sondern gedenkt.« Dann einmal für Klingsor: »denn, nicht dehn«. Im dritten Aufzuge verbessert sie einen Druckfehler. Es muß heißen: »bar jeder Wehr«, statt »Gefahr«. So ist sie fortwährend Orchesterdirigent, Gesangsmeister, Dramaturg und Philologe in einem. Nach einer der beiden Aufführungen schreibt sie zum zweiten Aufzuge: »Das minder Gute in diesem Akte, leider dem Gedächtnis entfallen, woran es lag.« Auf der letzten Seite lesen wir die »Schlußbemerkung: daß im ganzen das Piano der Instrumente immer etwas unbedeutend, nichtssagend klingt. Es ist, als ob die mangelnde Technik sich mit dem leisen Ton genügte und gar nicht das Gefühlvollere anstrebte. (Dies allgemeinhin.)« Aber diese Bemerkung ist durchgestrichen. Ihr Wink war verstanden, das Piano war gefühlvoller geworden, und blieb doch auch, ihrer Forderung gemäß, vollkommen hörbar.

Bei der dritten Aufführung benützte Cosima einen anderen Klavierauszug, da der erste vollgeschrieben war. Der zweite, den die Nachkommen Julius Knieses als ein kostbares Erbstück bewahren, enthält dessen Eintragungen vom Jahre 1882, also, wie es auf der Rückseite des Titelblattes heißt, die »musikalisch- und szenisch-dramaturgischen Anordnungen des Meisters nach eigenen Unterweisungen während der Probe- und Aufführungszeit«. Kniese hat drei Klavierauszüge mit denselben Eintragungen versehen. Zwei davon sind später verschwunden. Der noch vorliegende enthält außer den Bemerkungen Cosimas vom Jahre 1884 auch solche von anderer Hand, anscheinend von Mottl und von Levi, ist also offenbar im Verlauf der Jahre wiederholt benutzt worden, da er eben die bedeutsamen Anordnungen des Meisters enthielt. Diese zeigen uns, wie lebendig, wie anschaulich Wagner zu seinen Künstlern gesprochen hat. Er läßt sie in die Seele der Dichtung blicken und befähigt sie so, von innen heraus die rechte Darstellung zu finden. Zu Amfortas im ersten Aufzuge sagte er: »Ein König spricht niemals schnell.« Von Kundry: »Sie hat von ihrem Verhältnis zu Amfortas kein Bewußtsein. Dieses kommt ihr nur im zweiten Akt bei den Worten: zeigest du zu Amfortas mir den Weg.« Demgemäß lesen wir im zweiten Aufzuge bei eben diesen Worten: »Hier liegt der Wendepunkt der ganzen Entwicklung. Kundry hat entsetzt zurückzuweichen: kommst du mir mit dem?« Zum Zwiegespräche Klingsors mit Kundry zu Beginn des zweiten Aufzuges bemerkt Wagner: »Klingsor in natürlicher Rede den Effekt aufbauen, wie wenn der Teufel losgehen solle! Kundry wie ein armes Tier, das zur Schlachtbank muß.« Kundrys Worte zu Parsifal: »Die Liebe lerne kennen, die Gamuret umschloß« usw. sind »sanft, ohne Affekt, mit Expansion« zu bringen. Zu Parsifals Worten »Mit diesem Zeichen bann' ich deinen Zauber« wird ausdrücklich bemerkt, unter dem Zeichen sei der Speer gemeint, nicht das Kreuz, das mit ihm zu schlagen ist. Die Erläuterung gilt nicht einem nachdenklichen Leser, sondern vielmehr dem Darsteller, der, sobald er dies weiß, das Kreuz nicht zu früh schlagen und den Speer bei den angeführten Worten gebieterisch emporstrecken wird. Im dritten Aufzug wandte Wagner sein Augenmerk vor allem auf Kundry. Der Schrei, den sie beim Erwachen ausstößt, ist nur ein »Schrei des Erwachens, nicht des Erschreckens über Gurnemanz«. »Kundry ist ohne jede Erinnerung an früher.« Sie »erhebt sich wie eine verschlafene Magd und macht sich ohne Rücksicht auf Gurnemanz, als ob sie ihn alle Tage gesehen hätte, an ihrer Kleidung zu schaffen usw.« Beim stummen Gebete Parsifals vor dem Speere scheint ihr verklärter Blick zu sagen: »das ist der, den du gesucht hast.« Kniese bemerkt hierzu: »Parsifal im Gebet en face. So hat es der Meister selbst gezeigt. Die Profilstellung ist eine eingeschmuggelte Komödiantenpose.« Wer die späteren Vorstellungen gesehen hat, der weiß nichts von einer Profilstellung. Die Eintragung Knieses beweist demnach, daß der »Parsifal« von 1883 tatsächlich durch Abweichungen von der ausdrücklichen Vorschrift entstellt war. Die Vorschriften bezogen sich aber nicht nur auf das Darstellerische. Auch dem Dirigenten gab der Meister praktische Hilfen, so wenn er beim Blumenmädchen-Chor sagte: »Nicht Viertel, sondern Ganze schlagen, um das Tempo zu halten.« Den Sängern gewährte er willig kleine Erleichterungen.

Die Bemerkungen Cosimas sind in diesem Auszuge besonders reich an warmem Lob für die Darsteller. Ihr Einfluß hat bereits sehr stark gewirkt. Auch diesmal betreffen ihre Wünsche und Ausstellungen vor allem einzelne Gebärden und die Übereinstimmung des Gesanges mit dem Orchester. Dieses darf nie zu laut sein und muß immer mit dem Sänger gehen – natürlich vorausgesetzt, daß der Sänger seine Rolle im Sinne des Meisters beherrscht. Zu Klingsors zweimaligem Ausrufe »Furchtbare Not!« bemerkt sie: » nicht sentimental!« Wagner würde hinzugesetzt haben: der Teufel ist nicht sentimental. Eine Hauptsorge Cosimas ist immer wieder das Gralsthema. Das eine Mal heißt es: »letztes Achtel länger«, das andere Mal: »bei dieser Figur ja keine Gleichgültigkeit eintreten lassen (wenn auch immer im Tempo) und ohne auffälligen Akzent Feinheit im Vortrag.« Wenn Gurnemanz den Karfreitagszauber besingt, durch den die entsündigte Natur ihren Unschuldstag erwirbt, muß Kundry bei den Worten »entsündigte Natur« langsam das Haupt heben und zu Parsifal emporblicken. Man weiß, daß dies in allen späteren Aufführungen so gemacht wurde, und es bleibt nur die Frage offen, ob die ausdrucksvolle und vielsagende Gebärde Kundrys von Wagner selbst oder erst von Cosima festgelegt wurde. Im allgemeinen finden wir bei den Vorschriften Cosimas eine Vereinfachung des Gebärdenspiels gegenüber den Vorschriften Wagners. Doch gibt es da keine starren Grundsätze. Aus vielen Bemerkungen Cosimas zu anderen Vorstellungen mit anderen Darstellern geht deutlich hervor, daß stets auch die Eigenart des Sängers und die Ausdrucksmittel, über die er verfügte, in die Form des Ganzen mit einbezogen wurden. Wer je daran zweifeln konnte, daß es unter Cosima keinen Drill gab, daß jede Wiederholung und jede neue Rollenbesetzung auch wieder ein neues inneres Erleben des Darzustellenden zur Voraussetzung hatte, der wird durch die Klavierauszüge und Notizbücher in der rechten Weise belehrt. Dem Kundigen offenbart sich hier das frei Schöpferische, das Cosima in sich trug und, »soweit die vorhandenen Kräfte reichten«, auch von den Mitwirkenden verlangte.

Der Eindruck auf die zahlreichen deutschen und fremden Besucher war denn auch außerordentlich. Besonders aber die bewährten Stammgäste und alten treuen Freunde spürten das Neue und Große in diesen Darbietungen, ohne zu wissen, daß Cosima buchstäblich über jeder Note und über jeder Silbe wachte. Zu den Besuchern zählten diesmal Franz Liszt und – Hans von Bülow. Für die Außenwelt war Cosima noch immer unsichtbar und unzugänglich. Auch ihren Vater hat sie in diesem Jahre noch nicht wieder begrüßt. Nur einmal während einer Probe kam es im Dunkel des Bühnenraumes zu einer zufälligen kurzen Begegnung. Bülow, der unbemerkt bleiben wollte, verkehrte – außer mit Daniela – nur mit Blandine, die ihn schon in Meiningen mit ihrem Gatten und ihrem Söhnchen Manfred besucht hatte. Cosima war – nach einem Worte Liszts – noch immer »eingehüllt in ihre Trauer«.

Aber ihr tätiger Anteil an den Festspielen, für die sie sich nun verantwortlich fühlte, war schon ein Erwachen zu neuem Leben. Die Mahnungen Knieses, die Bitten der Töchter hatten deshalb gefruchtet, weil auch in ihr selbst der Lebensdrang sich regte – und das Leben war, wenn sie den engen Bezirk ihres Hauses verließ, für sie einzig die Kunst Wagners. Daß sie wußte, was Leben sei und daß es auch noch andere Ziele und Aufgaben gebe, hatte sie als Mutter bewiesen. In ihrem tiefsten Schmerze hatte sie nie verlangt, daß auch die Kinder entsagen sollten. Immer hatte sie dafür gesorgt, daß diese in angemessener Freiheit sich entwickeln und betätigen konnten. Sie nahm auch in jeder Weise Anteil an dem Seelenleben und an dem Schicksale ihrer Kinder, und die Verlobung Danielas mit Fritz Brandt, dem Sohne und Nachfolger Karl Brandts, hat sie zuerst freudig erregt, die baldige Lösung dieses Verhältnisses um so heftiger geschmerzt. Das Verschulden lag durchaus auf seiten Brandts. Cosima hatte nicht nur die Enttäuschung ihrer Tochter zu beklagen, sondern auch ihr eigenes Vertrauen zu einem unwürdigen Manne. In dem Widerstreite Knieses und Levis hatte Brandt eine unredliche und verhetzende Rolle gespielt. Daß dies alles Cosima innerlich beschäftigte und oft stark beunruhigte, das war schon die Gesundung, das Erwachen. Die Erde hatte sie wieder.

Die Hausfrau, die Mutter, die Hüterin und Mehrerin des Archivs war also auch die Leiterin der Festspiele geworden. Ohne sie war Bayreuth jetzt nicht mehr zu denken. Sie hatte zu bestimmen, welche Bahn einzuschlagen sei, und kein weiterer Schritt auf der neuen Bahn durfte unternommen werden ohne ihre Führung. Der Verwaltungsrat wünschte die Unterbrechung im nächsten Jahre, aus wohlerwogenen wirtschaftlichen Gründen. Cosima, der alljährliche Festspiele vorschwebten, war unter der Bedingung damit einverstanden, daß im übernächsten Jahre 1886 neben »Parsifal« auch »Tristan und Isolde« gegeben werde. Immer klarer erkannte sie die Sendung, die ihr aufgetragen war: nicht nur die Festspiele zu erhalten, nicht nur dem »Parsifal« sein Sonderrecht im Reiche der Kunst und Bühne für immer zu wahren, sondern auch die übrigen Werke allmählich dem Festspielplane einzufügen.

Wenn sie sich nun vorerst für »Tristan und Isolde« entschied, so trafen da ihre persönliche Neigung und eine sachliche Erwägung zusammen. Sie selbst hatte von diesem Werke den weitaus stärksten Eindruck empfangen. Durch die Dichtung war sie einst in Zürich an Wagner gefesselt worden; die Aufführung des vollendeten Werkes in München war die erste große Kunsttat Wagners gewesen, an der sie persönlich mitbeteiligt war. Die tragische Handlung erschien ihr stets wie ein Sinnbild ihres eigenen Schicksals; Anklänge an die Dichtung kehren in ihrem Tagebuche immer wieder. Mit der Sehnsucht nach einem neuen Erlebnisse des Werkes auf der Bühne verband sich aber auch das Gefühl der Verpflichtung, für eine solche Wiederbelebung zu sorgen. Denn eben dieses Werk war bisher am wenigsten bekannt und verbreitet, und seit München war es noch nie und nirgends so aufgeführt worden, wie es dem Willen des Meisters annähernd entsprochen hätte. Dazu kam die Erwägung, daß es keine szenischen Wunder und nur wenige Darsteller verlangte, daß mit Rücksicht auf die gebotene Sparsamkeit diese Aufführung am ehesten gewagt werden konnte. Der Kostenpunkt und die leichteren und bequemeren Vorbereitungen gaben denn auch beim Verwaltungsrate den Ausschlag. So war Cosima entschlossen, der Welt zu zeigen, daß der Wille des Meisters noch lebendig war. Sie stellte gleichsam von neuem die Meisterfrage, ob auch der Wille des Volkes, der Allgemeinheit ihm entgegenkomme. »Wenn Sie wollen, so haben wir eine Kunst.«

Das Jahr 1886 war vielleicht das bedeutungsvollste in der Geschichte Bayreuths. Der »Ring« 1876 war ein Versuch gewesen. Das Werk hatte sich inzwischen die deutschen Bühnen erobert und weckte allenthalben Begeisterung. Die Wichtigkeit oder Unentbehrlichkeit der Festspiele konnte noch nicht von jedermann begriffen werden. Der »Parsifal« hinwiederum war etwas Einmaliges, nur für sich Bestehendes, das keine Vergleiche zuließ. Dieses Werk und die Festspiele waren allerdings untrennbar verknüpft, aber der Begriff Bayreuth schien damit auch erschöpft zu sein. Die anderen Werke blieben nach wie vor schutzlos dem herkömmlichen Betriebe preisgegeben. Da kam 1886: »Parsifal« und »Tristan und Isolde«!

Zwei ganz verschiedene Aufgaben. Die Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit tritt uns schon entgegen, wenn wir nur die beiden männlichen Titelrollen ins Auge fassen. Die des Parsifal kann eigentlich kein begabter und verständiger Künstler um ihre ureigene Wirkung bringen; die des Tristan wird immer nur durch die höchste Anspannung persönlicher Willens- und Gestaltungskraft den von ihrem Schöpfer gedachten übergewaltigen Umriß erlangen. Beim Parsifal ist gerade der Umriß zuerst und am sichersten da; es kann sich dann nur noch um die stärkere oder blässere Farbe handeln, womit er ausgefüllt wird. Beim Tristan herrscht die Farbe, das Gefühlsmäßige. Der Parsifal erinnert an kirchliche Wandmalereien; mit der einfachsten, weithin sichtbaren Gebärde ist das Wesentliche getroffen. Die Gestalt des Tristan, dem ersten Blick unter der verwirrenden Fülle schimmernder Töne, klingenden Glanzes verborgen, wird nur durch die feinste Abstufung des Tongewebes, die behutsamste Verteilung von Licht und Schatten allmählich sichtbar. Nicht bloß an den Sänger, der jedes erschütternden Ausdruckes fähig sein muß, auch an den denkenden Künstler werden hier die ungewöhnlichsten Forderungen gestellt. Dazu muß sich ein Orchesterleiter gesellen, der imstande ist, den Reichtum der Musik nicht nur als einen üppigen Faltenwurf, als die prangende Hülle des dramatischen Leibes empfinden zu lassen. Dieser darf niemals musikalisch verdeckt werden; wohl aber gewinnt er seine erhabene Form erst durch die dramatische Sinfonie, die so gern für sich allein betrachtet wird, als hehrste Schöpfung des Musikers Wagner, indessen sie Ton- Dichtung sein will, tönende Seelenbewegung, in der die ganze Handlung beschlossen ist; was davon auf der Bühne zu sehen ist, das ist nur ihr Abbild, ihr Gleichnis. Und doch soll eben dieses Bild uns am stärksten fesseln, doch sollen wir unsere Aufmerksamkeit der Handlung und nicht der Musik zuwenden. Wenn dies – in unserer schwerfälligen Begriffssprache – einen Widerspruch zu bedeuten scheint, wenn Wagner hier, wo die Handlung die einfachste und die Musik die überschwenglichste unter allen seinen Werken ist, seine Theorie von einer neuen dramatisch-musikalischen Form nicht so sehr erfüllt, als vielmehr, nach seinem eigenen Ausspruche, »weit überflügelt« hat, wenn dieses Werk also in jeder Hinsicht eine Ausnahmestellung einnimmt und von der strebsamsten Bühne, die täglich arbeitet und ihre Künstler abwechselnd zu den verschiedenartigsten Zwecken brauchen (oder mißbrauchen) muß, nie völlig bewältigt werden kann – in Bayreuth, wo die Arbeit von zwei Sommern neben dem schon errungenen »Parsifal« nun einzig und allein dieser neuen Eroberung galt, in Bayreuth wenigstens konnte und mußte das einzigartige Gepräge des Werkes rein und groß, unentstellt, hervortreten.

Dort war vor allem eines gegeben, woran Wagner bei der Schöpfung des Werkes noch gar nicht gedacht hatte und was wir heute, fast ebenso wie beim »Parsifal«, als unentbehrlich betrachten möchten zur rechten Darstellung von »Tristan und Isolde«: das unsichtbare Orchester, wenn Wagner von der Entstehung des Werkes sagt: »Mit voller Zuversicht versenkte ich mich hier nur noch in die Tiefen der inneren Seelenvorgänge und gestaltete zaglos aus diesem intimsten Zentrum der Welt ihre äußere Form … Die ganze ergreifende Handlung kommt nur dadurch zum Vorschein, daß die innerste Seele sie fordert, und sie tritt so an das Licht, wie sie von innen aus vorgebildet ist« – so kann dies überhaupt nur verstanden und empfunden werden, indem jede Erinnerung an eine musikalische Vorführung, an eine bewußte Kunstleistung getilgt ist, indem die Musik nicht mehr von einem bestimmten Platze aus zu uns spricht, sondern vielmehr in uns selbst lebt, zum Klingen unserer eigenen Seele wird. Und dies ist in Bayreuth der Fall: wir sehen keine Musik und hören sie darum auch ganz anders; indem das Auge nur der Bühne zugewandt ist, das Ohr jedes Wort des Sängers deutlich vernimmt, die Tonwogen wie ein Luftmeer, das Zuschauer und Darsteller gemeinsam atmen, den Raum erfüllen, tritt das Drama von selbst in seine Rechte. Das enthebt den Orchesterleiter nicht seiner höchsten Verantwortlichkeit. Unsere durch die Musik erregte und in ihr sich verströmende Seele darf niemals durch eine musikalische Unzulänglichkeit gehemmt und ernüchtert werden. Da war denn auch das Jahr 1886 ein unerhörter Glücksfall. Am Dirigentenpulte saß Felix Mottl, der schon in Karlsruhe als Nachfolger Levis bedeutsame Proben seiner außerordentlichen Fähigkeit abgelegt hatte, der aber nun erst, im mystischen Abgrunde des Bayreuther Orchesters, ungesehen und auf dem Zettel nicht genannt, seine Größe offenbarte und seinen Ruhm begründete. Zärtlicher, feuriger, inniger, überschwenglicher ist das Hohelied der Liebe nie erklungen. Aber auch mit welcher Meisterschaft der Abtönung, der Übergänge und des Farbenwechsels und der rhythmischen Gliederung! Und so sehr dies alles reinste Kunst war, reinste tönende Form, waltete doch nirgends bloß musikalisches Belieben. Jedes kleinste Teilchen der Partitur wurde zum Atemzuge der Handlung. Form und Inhalt waren nicht zu trennen. Die Musik war das Drama.

Die Handlung auf der Bühne aber war auch ganz die Musik; eben die Musik, die gleichzeitig erklang, wenn man sich nicht scheut, Lebendiges im Worte zu fassen, die Worte begrifflich zuzuspitzen und so mehr dem Zwange des Denkens als der Unmittelbarkeit des Gefühles zu gehorchen, so kann man sagen: da war nicht eine Handbewegung, nicht ein Augenaufschlag, die zu einer anderen Musik gepaßt hätten. Haltung und Gebärden der Darstellenden versinnlichten in jedem Augenblicke die Seelenregungen, deren Pulsschlag in der Musik hörbar wurde. Die beiden Tristan Heinrich Vogl und Heinrich Gudehus reichten nicht entfernt an Ludwig Schnorr hinan, dessen ursprüngliche Gestaltungsgabe einem seherischen Wissen um die Geheimnisse des Werkes vermählt war. Ein Wink Wagners genügte, um ihn alles sagen zu lassen. Aber auch Schnorr wußte, was Arbeit heißt, und kannte das Ringen mit dem Werke. Der Segen ehrlicher, hingebungsvoller Arbeit hatte sich bei Vogl schon in München bewährt und war noch größer in Bayreuth. Auch Gudehus wuchs über sich hinaus. Beide gaben zwar nie mehr, als sie mit ihrer Stimme und ihrem Äußeren geben konnten, aber sie gaben immer das Richtige. Wagners unaufhörlicher Notschrei nach »korrekten« Aufführungen, die er außerhalb Bayreuths nur so selten finden konnte, war hier endlich erfüllt. Dazu jedoch hatte es einer Anleitung bedurft, die Takt für Takt den Sängern ihre Haltung beizubringen vermochte. Und diese Anleitung war das Werk Cosimas. Ihre Arbeit war der Segen Bayreuths.

Sie gab diesmal nicht nur dem Dirigenten und dem Spielleiter ihre bestimmten Weisungen, sondern sie war selbst der Spielleiter und machte es genau so wie Wagner: sie sang und spielte jedem seine Rolle vor und entfaltete dabei eine so hinreißende Kraft des Ausdrucks und eine so wunderbare Verwandlungsfähigkeit, wie sie durch keine Schulung erreichbar ist, wie nur der geborene Darsteller sie sein eigen nennt. Cosima hatte diese Fähigkeiten noch nirgends erprobt. Man konnte gar nicht sagen, daß sie eine »geborene« Darstellerin sei. Sie hatte nur – und das war ihre größte Verwandlung – den Willen und die Gaben des Meisters angenommen. Sie trat an seine Stelle, und sie war er – wobei die staunende Ehrfurcht vor der sich so außergewöhnlich betätigenden Frau die von ihr geübte Wirkung noch verstärkte.

Mit den Proben zu »Tristan und Isolde« begann ein neuer Abschnitt der Festspiele, der am besten dadurch gekennzeichnet ist, daß man sagt, der Meister selber sei herniedergestiegen und habe Bayreuth nicht mehr verlassen, ehe er nicht alle seine Werke seinem Willen gemäß verwirklicht hatte. Ihm selbst waren seine Textbücher und Partituren immer nur »Entwürfe« gewesen, deren »lebensvolle Verwirklichung« er suchte und ersehnte und naturgemäß da nicht finden konnte, wo man die Einheit seiner Werke nicht begriff, wo man höchstens Bruchstücke, Einzelheiten mit zureichendem Eifer und Verständnis erfaßte und durch die Vernachlässigung der Zwischenglieder, die Nichtachtung des Gesamtbaues, den Entwurf selbst zerstörte. Jetzt, in Bayreuth 1886, war das Ganze gewonnen, weil jeder Teil zu seinem Rechte kam. Jetzt war das Münchner Vorbild von 1865 erneut und übertroffen.

Aber wie einst Schnorr im Mittelpunkt gestanden, so war auch diesmal eine ganz große darstellerische Begabung die Trägerin des Ganzen. Die vollkommene Einheit von Wort und Ton, die unbedingte Verkörperung des Geistigen ward erreicht durch die Isolde der Frau Rosa Sucher. Man darf nicht meinen, der Schwerpunkt sei dadurch verschoben worden. Tristan und Isolde, sie gehören unlöslich zusammen; sie können nur gemeinsam leben und sterben. Aber wenn in der Darstellung ein Unterschied gemacht und einer Hälfte der Vorrang zuerkannt werden soll, so ist zu bedenken, daß Isolde das erste und das letzte Wort im Drama hat. In München war durch den fühlbaren Abstand, der die Leistung der Frau Schnorr von der ihres Mannes trennte, das Drama gleichsam um zwei Auftritte verkürzt gewesen. Durch Frau Sucher trat es zum ersten Male in seinem vollen Umfang in Erscheinung. In keiner anderen Rolle, auch nicht als Sieglinde und als Kundry in Bayreuth, war Frau Sucher so ganz sie selbst und zugleich so ganz die Gestalt des Dramas. So viele treffliche Künstler sich auch im Laufe der Zeiten um die großen, unsterblichen Rollen bemühen, so wertvoll die verschiedenen Begabungen, so berechtigt die verschiedenen Auffassungen sind, so mannigfach das Urteil vom Zeitgeschmack und von äußeren Umständen bestimmt wird, ab und zu ereignet sich das Unbeschreibliche, daß das Urbild und die Wiedergabe nicht zu trennen sind – und daß man sagen muß: das gab es nur dieses eine Mal! Ein solches Ereignis war Frau Sucher als Isolde. Therese Malten, die mit ihr abwechselte, hatte nicht ihre Schönheit, ihre Hoheit, ihre unnachahmliche Gebärdensprache, ihr überströmendes Liebesjauchzen. Sie war herber, schlichter, gebundener. Die Verklärung des Schlusses aber brachte sie vielleicht noch unirdischer, jenseitiger. Jedenfalls erwies diese Doppelbesetzung, daß man zwar auch in Bayreuth, wie überall, die Teile gegeneinander abwägen konnte, daß aber der Gesamteindruck, reich an Unwägbarem und vor allem beruhend auf dem einträchtigen Zusammenwirken der von einem Willen beseelten Mitarbeiter, kaum je eine Abschwächung erlitt.

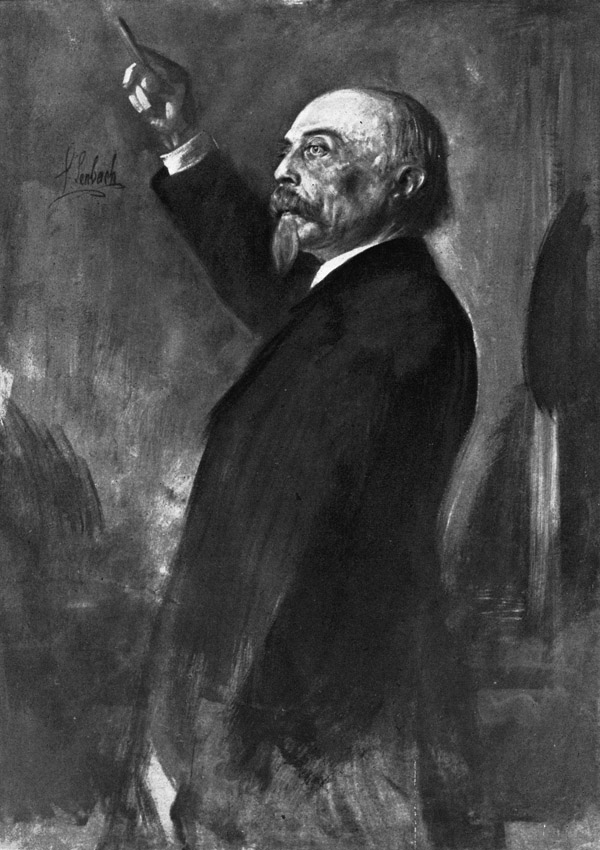

Hans von Bülow.

Nach einem Gemälde von Franz von Lenbach.

Photo F. Bruckmann, München

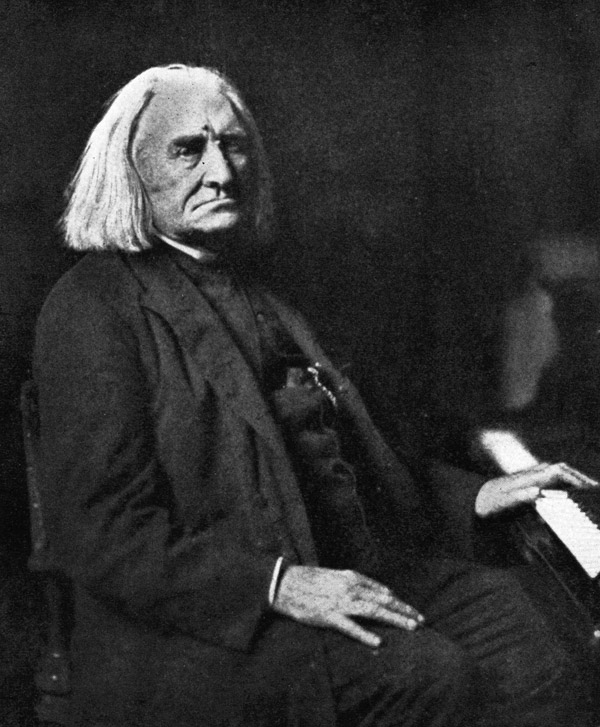

Franz Liszt (1886)

Das Sterbehaus Liszts in Bayreuth.

Städt. Verkehrsamt Bayreuth, Bildstelle. Photo Müller

Die Eintracht aller und die freiwillige Unterordnung jedes einzelnen hielt Cosima für die unentbehrliche Vorbedingung des künstlerischen Gelingens. Für die Brangäne hatte sie ursprünglich Lilli Lehmann ausersehen. Diese aber, die erste Rheintochter von 1876, die Führerin der Blumenmädchen von 1882, sonst ein »Stern« der Opernbühne, bestand darauf, daß sie die Isolde geben müsse. Da dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, verzichtete sie lieber auf ihre Mitwirkung. Das war nun etwas, was Cosima kaum verstehen konnte. Von dem, der die Bayreuther Weihen empfangen hatte, setzte sie stets voraus, daß er sich auch seiner » sittlichen Aufgabe« bewußt sei und »ebenso gerne das vielleicht seltenere große Beispiel, als die bedeutende künstlerische Leistung darreichen« werde. Wagner hatte im Jahre 1876 einem ausgezeichneten Künstler, der vermeinte, nur erste Partien annehmen zu dürfen, die Antwort gegeben: »Es gibt in Bayreuth keine ersten und zweiten Partien.« Für Cosima waren die Bayreuther Aufführungen »Taten der Begeisterung«, »von Rivalitäten, von Rollen überhaupt« sollte nicht die Rede sein, da hier »jede Note uns gleich heilig und teuer ist«. Auch von der Lehmann hatte sie erhofft, daß sie ihr Vertrauen rechtfertigen und ihre Überzeugung teilen werde: »daß wir das hiesige Ideal am mächtigsten verwirklichen, wenn wir die künstlerische Leistung mit der zweifach bedeutenden moralischen Tat verbinden«. Gerade die Lehmann hatte sie ausersehen, »dieses Beispiel zu geben« und in dieser Weise ihr »zur Seite zu stehen und eine Stütze zu sein«. Und gewiß würde es auf die künstlerisch und moralisch schwächeren Darsteller beispielgebend gewirkt haben, wenn eine Frau, wie die Lehmann, es für selbstverständlich gehalten hätte, in Bayreuth, zum Vorteil des Ganzen, eine »zweite« Partie zu übernehmen.

So hatte sich Cosima bei ihrer schweren Arbeit, die einzig und allein der Sache galt, auch immer wieder mit Personen über Persönliches auseinanderzusetzen. Schwer aber war die Arbeit vor allem deshalb, weil hier überhaupt erst die rechte Form der Darstellung zu finden war. Wenn Cosima die »sprechendsten« Gebärden forderte, so bedeutete dies in keiner Weise eine Überladung des Spieles mit den gangbaren schauspielerischen Ausdrucksformen. Im Gegenteil: wie beim »Parsifal« die seltene und ruhige Gebärde als das einzig Richtige für den erhabenen Stoff erkannt war, so lehnte Cosima auch bei »Tristan und Isolde«, im Drama der Leidenschaft, den schauspielerischen Realismus ab. Sie wußte, daß für das gesungene Drama und für die vom Orchester getragene Handlung nur eine Darstellungsweise gelten könne, die sich von der des gesprochenen Schauspieles ebenso weit zu entfernen habe wie von den leeren, kindischen Bewegungen der meisten Opernsänger. Dies war ihr besonders beim König Marke gegenwärtig. Hier hatte Levi bei gewissen Stellen, die nur durch das Orchester ausgefüllt sind, das Bedürfnis nach Mimik, die Cosima jedoch ablehnte. »Die Musik«, so schrieb sie ihm, »wiederholt, aber Wiederholungen in der Musik sind Steigerungen, Vertiefungen; die Wiederholung einer Gebärde ist bloß Wiederholung und daher in der Regel abschwächend … Hier liegen meines Erachtens die ungeheuren Schwierigkeiten der Darstellung von Tristan, wo das verzweigteste Seelenleben, durch die Musik kundgegeben, kaum eine entsprechende Gebärde ohne Absurdität zuläßt und wo kaum ein Physiognomiespiel der Gewalt der Töne entspräche … Ich entsinne mich, daß 1865 die erste Szene des zweiten Aktes … an der Unbeweglichkeit der Isolde etwas litt; jede unpassende Mimik sollte eben vermieden werden. Ich glaube, wir haben hier mit Hilfe der Begabung von Frau Sucher diese eine Szene beinahe gut gegeben. Das, was Sie bei Marke vermißten, könnte ohne Gefahr des Lächerlichen nur jemand wie Schnorr bringen … Ich glaube, daß ein gewisser gutgemeinter Realismus das Allerfremdartigste ist, während die Ruhe, welche gleichsam die Hülle scheint, mit welcher die vom Orchester angegebene Gemütsbewegung umschleiert wird, wenigstens unschädlich ist, wenn auch durchaus nicht entsprechend; ich glaube bestimmt, daß, wenn wir alljährlich spielten, wir … diese Probleme würden lösen dürfen, aber wir müssen alles Banal-Konventionelle, Realistische, verbannen und dafür eine erhabene Konvention, den Stil eintreten lassen.«

So dachte sie fortwährend über ihre Arbeit nach, wußte aber auch, daß nur die praktische Erprobung die theoretischen Zweifel besiegen könne, und sah kein besseres Mittel zur Gewinnung des Stiles, als die alljährliche Wiederholung der Festspiele und so die Schaffung einer Hochschule der musikalisch-dramatischen Kunst. Für jetzt war ein Beispiel gegeben, die Frucht tiefsten Wissens und reinsten Willens. Wenn die anderen auch wollten, so hatten sie eine Kunst.

Cosima nahm in keiner Weise ein großes Verdienst für sich in Anspruch. Wie in Bayreuth der unsichtbare Dirigent auf dem Zettel nicht genannt wurde, so war ihr Name auch in keiner sonstigen Bekanntmachung zu finden, und es war den Getreuen strengstens aufgetragen, sie niemals zu nennen. Dafür zollte sie den Künstlern rückhaltlosen Dank. Als Frau Sucher sich bei ihr bedankte, im vollen Bewußtsein dessen, was sie in Bayreuth empfangen hatte, bevor sie selbst soviel geben konnte, da schrieb ihr Cosima am 22. Oktober 1886:

»Alles, was bei Ihrer Darstellung der Isolde unwiderstehlich auf jeden ohne Ausnahme wirkte, trat mir zu meiner tiefsten Rührung bei der Durchlesung Ihrer teuren Zeilen … entgegen, wirklich würde es mir nicht leicht fallen, das zu bezeichnen, was uns alle hier hinriß, und was ich in jeder Begegnung mit Ihnen empfunden habe. Innigkeit und Wärme, so möchte ich sie einfach begrüßen, die holden Wundergaben, denen wir im Leben so selten und in der Kunst kaum mehr begegnen. Wie oft bin ich erschrocken, als mir (freilich unserem Kunstwerk durchaus fernstehende) Künstlerinnen wegen ihres dramatischen Feuers und Pathos über alles gerühmt worden waren, eine Kälte zu empfinden und einen Widerstand in mir, der immer größer wurde, je übertriebener die angestrengte Leistung sich aufbauschte. Bei Ihnen, meine geliebte Freundin, kommt alles im Leben wie in der Kunst wie von selbst. Sie strahlen Schönheit und Wärme aus – und wenn Sie mir sagen, daß Sie hier einiges nicht zu Ihrer Zufriedenheit gemacht hätten, so muß ich darüber lächeln und wollen wir ein langmächtiges Gespräch darüber halten, denn mir wäre es nie eingefallen, daß Sie hier etwas gemacht hätten. Alles tönte aus Ihnen heraus, man »hörte« das Licht, indem man Ihre Schönheit gewahrte. Nun sprechen Sie so rührend zu mir, und ich erkenne wohl, daß alles das, wofür ich Worte vergeblich suche, die Liebe ist, die Ihnen in die Seele gelegt wurde. Haben Sie wirklich in meinem alten Antlitz gelesen, so sagen Sie sich, daß es der Widerschein von dem war, was mir zur Erschütterung meines ganzen Wesens von Ihnen kam … Als Tochter eines Künstlers habe ich den größten Widerwillen gegen das Hineinreden der nichtsleistenden Besserwisserei gehabt. So kann ich Ihnen die Zaghaftigkeit, ja die Scheu nicht beschreiben, mit welcher ich an Bemerkungen über Kunstleistungen, die ich verehre, gehe; und ich würde hier gewiß gänzlich geschwiegen haben, wenn nicht die Liebe der teuren Künstler mich ermutigt und zu völliger Freiheit und Unbefangenheit erhoben hätte. Nun waren wir hier alle glücklich, und ich etwas anderes dazu, vielleicht mehr noch durch diesen wundervollen Zug der Güte gegen mich. Sie, meine geliebte Rosa, geben ihm in Ihren Zeilen einen so rührenden Ausdruck, daß es mich nun nicht läßt, ich muß Sie um etwas bitten, nämlich das bescheidene Zeichen meines Gedenkens und meines Dankes stets an Ihrer seelenvollen Hand zu tragen. Das soll unser Geheimnis sein, und will ich mir einbilden, daß es Ihnen das Glück bringt, von welchem, wenn Sie sich entsinnen, wir am letzten Abend sagten, es sei hienieden nicht außer Bayreuth zu finden. Es geht von mir gesegnet – mit aller Kraft meiner Seele gesegnet, an Sie ab. Mir soll dieses Bindezeichen an Ihrem Finger das Pfand dafür sein, daß wir bald hier vereinigt sind … Schreiben Sie mir nicht, meine geliebte Rosa, denn Sie haben Besseres zu tun, aber gedenken Sie meiner, bleiben Sie mir gut und bewahren Sie das Wissen, daß ich Sie im Herzen trage!«

Das Jahr 1886 war vielleicht das bedeutungsvollste in der Geschichte Bayreuths; und gewiß das bedeutungsvollste im Leben Cosimas. In diesem Jahr ist sie das geworden, was wir heute unter ihrem Namen begreifen; in diesem Jahr hat aber auch das Schicksal deutlich zu ihr gesprochen.

Drei Todesfälle kennzeichnen dieses Schicksalsjahr. Daß Emil Scaria am 22. Juli nach schwerem Verfall aus dem Leben schied, das war kein Unglück für Bayreuth, nur ein Sinnbild. Mit dem Gurnemanz hatte der Künstler sein Wirken gekrönt, durch den treuen Dienst am »Parsifal« 1883 und 1884 sein Leben noch zuletzt geweiht. Damit war es vollendet und war er selbst überflüssig geworden. Eine stärkere Hand und ein höherer Geist walteten jetzt auf dem Festspielhügel und begannen ihr Werk just zur selben Zeit, als Scarias Hand soeben erkaltet und sein Geist erloschen war. In Wehmut und mit Dankbarkeit war seiner zu gedenken.

Aber schon am 13. Juni hatte König Ludwig, nach unheilbarer seelischer Erkrankung, des Thrones verlustig, den Tod in den Wellen des Starnberger Sees gefunden; nicht weit von dort, wo er einst den Bund mit dem Künstler geschlossen. Nicht alle Hoffnungen waren gereift, die dieser Bund geweckt; die Freunde hatten sich allmählich voneinander entfernt; das unbedingte Verständnis hatte Wagner auch beim König nicht gefunden. Aber persönlich war ihm dieser innig treu geblieben, und wohl hatte er nach dem Hinscheiden des Künstlers sagen dürfen: »Ich habe ihn erkannt, ich habe ihn der Welt gerettet.« Er hatte ihn nicht nur persönlich gerettet, und die Welt hatte ihm nicht nur die letzten großen Werke, an denen er gleichsam mitgeschaffen, zu verdanken, er hatte auch Bayreuth ermöglicht, er hatte auch an diesem Werke mitgebaut, ihm hatte der heiße Dank des Meisters 1872, 1876 und 1882 gegolten, und erst vor kurzem – im Herbst 1885 – hatte er in aller Form das »Protektorat«, den Ehrenschutz, über die Festspiele übernommen. Jetzt war Bayreuth ohne seinen Schutz, jetzt beruhte es nur noch auf sich selbst. Das Verhältnis zum Münchner Hoftheater blieb allerdings aufrecht. Doch Cosima sollte nur zu bald merken, daß der erhabene Gönner, der immer alles gebilligt und gefördert hatte, was der Meister wünschte, nicht mehr am Leben war.

Jetzt war nur noch ein liebender Genosse des Meisters vorhanden, der zwar keine Macht nach außen hatte, der aber Wagner schon vor dem König erkannt und zum ersten Male gerettet hatte, und der durch sein »zweites, höheres Leben« untrennbar mit ihm verbunden war: Franz Liszt. Er kam auch diesmal zu den Festspielen, trotz seinem Alter und den mannigfachen Beschwerden, die ihn in der letzten Zeit befallen, trotz einer gefährlichen Erkältung, die er sich auf seinen letzten Reisen zugezogen. Er nahm sogar an den Abendgesellschaften teil, die in Wahnfried, wie zur Zeit Wagners, einen großen Teil der befreundeten Festgäste an den spielfreien Tagen vereinigten. Daß ihn stets Schüler und Bewunderer umdrängten, daß er auch hier nicht für sich leben konnte, trug zur Verschlimmerung seines Zustandes bei. Am 25. Juli war die erste Aufführung des »Tristan«. Im Halbschlummer, nicht mehr wachen Geistes, aber immer noch verbindlich grüßend und dankend, ließ der dem Tode Nahe das wunderbare Tongedicht, aus dem die Seele des verblichenen Freundes am lautesten zu ihm sprach, an sich vorüberrauschen. Das war sein Abschied. Dann befiel ihn eine schwere Lungenentzündung. Nur eine Woche war ihm noch gegönnt, die er im Fieber und oft bewußtlos hinbrachte. Cosima leistete das Unmögliche: den ganzen Tag über war sie im Festspielhause oder hatte sie Besuche zu empfangen, des Nachts war sie beim Vater. Gegen Mitternacht des 31. Juli starb er. Eines seiner letzten deutlich vernehmbaren Worte soll »Tristan« gewesen sein. In der Halle von Wahnfried wurde er aufgebahrt, auf dem städtischen Friedhofe beerdigt. Der Weitgewanderte, der einstige Liebling Europas, in dem kleinen deutschen Winkel ist er zur Ruhe gekommen. Aber dieser Winkel war jetzt auch ein Mittelpunkt der Welt, und nirgends hätte das Leben dieses Großen, dessen Herz bis zum letzten Atemzug für Wagners Kunst geschlagen, einen so sinnvollen Abschluß gefunden, eine solche schöne Vollendung erreicht wie hier in Bayreuth, wo Liszt als Künstler und als Mensch mehr heimisch war als in Rom oder in Weimar, in Paris oder in Pest.

Freilich machten sich sofort Wünsche und Meinungen geltend, daß seine Grabstätte dahin oder dorthin gehöre. Er selbst hatte einmal gesagt, er wolle dort begraben sein, wo ihn der Tod ereilt haben werde. Nun hatte er ihn für immer festgebannt an dem Orte, wo er am liebsten geweilt. Cosima erklärte, daß sie die Leiche Liszts nur in zwei Fällen ausliefern würde: wenn der Großherzog von Weimar den Wunsch hege, die sterbliche Hülle ihres Vaters in der Fürstengruft neben Goethe und Schiller zu bewahren, oder wenn die ungarische Nation durch ihre Vertretung in beiden Häusern beschließen sollte, das Andenken Liszts durch die feierliche Überführung seiner Leiche nach Pest zu ehren. Das stolze Bewußtsein der Tochter von der Größe ihres Vaters spricht aus dieser Erklärung, aber vielleicht auch das Wissen um die Kleinheit und Kleinlichkeit der Menschen. Der Großherzog, der wärmste Förderer Liszts, schätzte ihn doch nicht so hoch ein, daß er ihm einen Platz in der Fürstengruft einräumen wollte; am Ende waren ihm schon Goethe und Schiller keine ganz erwünschte Nachbarschaft für seine hochfürstlichen Ahnen. In Ungarn aber erhob sich eine förmliche Gegnerschaft gegen die »Heimführung« Liszts. Seine Schrift über die Zigeunermusik war ihm von den überzeugten Anhängern einer echt ungarischen Volksmusik, die übrigens später wissenschaftlich Recht bekommen sollten, arg verübelt worden, und einige der maßgebenden Persönlichkeiten hatten keinen Begriff von dem hohen Wesen Liszts: sie hielten ihn für einen eitlen Virtuosen. So wurde seine Ruhe nicht gestört.

Die Aufführungen gingen weiter. Das Festspielhaus ist keine Vergnügungsstätte, die wegen eines Todesfalles geschlossen werden muß. Wohl aber gewannen die Spiele von neuem und in verstärktem Maße die Bedeutung einer Trauerfeier, eines weihevollen Gedenkens. Cosima konnte das Gefühl ihrer Vereinsamung und der großen Verantwortung, mit der sie nun ganz allein für den Ruhm ihres Mannes einzustehen hatte, nur deshalb anscheinend leicht ertragen, weil sie eben mitten in der Arbeit war und weil sie diese mit solcher Inbrunst leistete, daß nichts sie beirren und nichts ihr Pflichtbewußtsein lähmen oder steigern konnte. Niemand war mehr in ihrer Nähe, der noch zu den alten, engsten Freunden gehörte. Aber sie stand auf dem festen Boden der Liebe und Treue, die sie selber hegte. In ihr lebte der Meister fort, durch sie lebte das Wagnersche Kunstwerk, sie war die Meisterin.