|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist sehr beachtenswert, daß Wagner beim Abschlusse seiner Lebenserinnerungen, zu einer Zeit, als ihm an der Seite Cosimas das reinste und tiefste Glück zuteil geworden, das er je erträumt, und als dieses Glück auch schon längst die bürgerliche Anerkennung gefunden hatte, rückschauend noch immer von dem grenzenlosen Unglück sprechen konnte, das sie sich an jenem 28. November in Berlin wortlos eingestanden. So tief wurzelte jene Stunde in seinem Gemüte und so sehr war das Bewußtsein eines unglücklichen Verhängnisses verstärkt durch den Gedanken an den Dritten, an Hans von Bülow.

Wagner wäre nicht der Mann, dessen Seelengröße wir bewundern, wenn er frei geblieben wäre von einem Schuldgefühle, das durch den nie ersetzten Verlust des verstehenden Freundes und erkorenen Mitarbeiters immer wach erhalten wurde. Im Erstdrucke seiner Erinnerungen, der nur für einen kleinen Kreis von Freunden bestimmt war, findet sich aber noch eine Stelle, die in den bekannten Ausgaben fehlt. Nach der Erwähnung des Unglücks war dort zu lesen: »Unter Tränen und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig anzugehören.« Wenn dies wörtlich zu nehmen, wenn der Satz nicht durch spätere Empfindungen eingegeben ist, die das traumhafte Bild der Vergangenheit in ein helleres und schärferes Licht rückten, dann konnte das stumme Treugelöbnis, das in Berlin geleistet wurde, doch wieder nichts anderes bedeuten als Entsagung, mit dem Troste der mystischen Vereinigung im »Wunderreiche der Nacht«, im Reiche der Seelen, also wieder – Tristan und Isolde. Denn an eine wirkliche Vereinigung war damals nicht zu denken. Beide waren verheiratet, und ihre Wege führten sie nicht nur im Raume, sondern auch nach Art und Ziel auseinander. Bülows hatten ihr klar umgrenztes Dasein, das ihnen wirtschaftliche Sicherheit und gesellschaftliche Freiheit verbürgte – Wagner war jedes festen materiellen Grundes und sicheren Haltes beraubt, die ungeheuren Werte, die der größte Musiker seiner Zeit und der Dichter der größten deutschen Dramen der Welt zu bieten hatte, wurden nicht erkannt, die Welt verweigerte ihm die geringste Gegenleistung, sein Schaffen war gehemmt, er glaubte zwar noch an sich, aber nicht mehr an seine Zukunft. »Mein Zustand ist sehr unheimlich«, so schrieb er am 8. April an Cornelius; »er schwankt auf einer schmalen Zunge: ein einziger Stoß, und es hat ein Ende, so daß nichts mehr aus mir herauszubringen ist, nichts, nichts mehr! – Ein Licht muß sich zeigen: ein Mensch muß mir erstehen, der jetzt energisch hilft, dann habe ich noch die Kraft, die Hilfe zu vergelten, sonst nicht, das fühle ich!« In demselben Briefe aber flammt doch auch sein Glaube, seine Zuversicht von neuem auf: »Ein gutes wahrhaft hilfreiches Wunder muß mir jetzt begegnen; sonst ist's aus! Ein furchtbares Schweigen scheint mir anzudeuten, daß dieses liebliche Wunder jetzt unterwegs ist!« Und es war unterwegs. Genau vier Wochen nach der Absendung dieses Briefes stand Wagner vor dem Könige und hatte alles: die Sicherstellung seines äußeren Lebens, vollkommene Schaffensruhe, die Möglichkeit vorbildlicher Aufführungen, in denen seine Werke zu leuchtendem Leben erstehen sollten.

Nur eines hatte er nicht: das schöne Haus, das er nun am Starnberger See bewohnte und wo der König in jeder Hinsicht für sein Behagen und seine Bequemlichkeit sorgte, es blieb trotzdem verödet; keine Frau waltete darin, er war in einer sehr geräumigen Wohnung, die zwei Geschosse umfaßte, eigentlich ganz allein, denn auch der Verkehr mit dem Könige, der auf Schloß Berg in der Nähe wohnte, vollzog sich schon vom Anfang mehr schriftlich als persönlich, das scheue, weltflüchtige Wesen Ludwigs trat schon damals hervor, und Wagner, der kurz vorher die warmherzige Gastfreundschaft der Frau Eliza Wille in Mariafeld bei Zürich genossen hatte, fühlte sich einsamer denn je. Die Verlassenheit seines Hausstandes, die Nötigung, mit Dingen, für die er nicht gemacht war, sich noch immer einzig selbst zu befassen, war die erste Enttäuschung, die ihn nun befiel, und lähmte seine Lebensgeister. Als Bülows zögerten, seiner Einladung zu folgen, wandte er sich an Mathilde Maier, die Mainzer Freundin, die er vor zwei Jahren im Hause seines Verlegers Schott kennengelernt und mit der er im vertrautesten Briefwechsel stand. Er forderte sie auf, zu ihm zu kommen und sein Haus zu führen, und in einem Schreiben an ihre Mutter, die diesen Plan aus »elenden kleinbürgerlichen Rücksichten«, wie Wagner es nannte, keineswegs gutheißen konnte, ließ er sogar durchblicken, daß er im Falle des Todes seiner herzleidenden Frau sich um die Hand Mathildens bewerben würde. Da war nichts von dem Überschwang der Empfindung, die ihn einst mit einer anderen Mathilde, mit Frau Wesendonck, verknüpft hatte. Es wäre, wenn sich eine nähere Verbindung ergeben hätte, nur ein recht bürgerliches Dasein mit günstigen äußeren Umständen dabei herausgekommen – Wagner wäre der Adler im Käfig geblieben. Mathilde Maier fühlte dies selbst. Auch sie war nur von Freundschaft, vielleicht von zarter, mädchenhafter Liebe, aber gewiß nicht von einem Sturm der Leidenschaft erfüllt und außerdem sehr klug und besonnen: sie war schwerhörig und sagte sich, daß sie bei zunehmender Ertaubung unmöglich die ebenbürtige Gefährtin eines Tondichters sein könne. Mathilde kam daher nicht, und als eine wahre Erlösung wirkte nun das Eintreffen der Frau von Bülow mit ihren Kindern.

Die Absicht Wagners, Mathilde Maier zu sich zu nehmen, ist der klarste Beweis dafür, daß er nicht an einen längeren gemeinsamen Haushalt mit Bülows dachte. Er wollte diesen nur eine angenehme sommerliche Erholung bieten und sich selbst den Sommer so anregend und erfrischend als möglich gestalten. Dann aber hatte er auch große gemeinsame Pläne mit Hans zu besprechen. Ohne diesen ließ sich das alles gar nicht verwirklichen, was der König mit Wagner vorhatte. Hans mußte von Berlin nach München übersiedeln. Doch es sollte kein leichtfertiger Entschluß sein, es war alles gut zu überlegen und bis ins kleinste vorzubereiten. Das war der Sinn von Wagners Einladung, und es marterte ihn, daß die Freunde seinem Rufe nicht rascher folgten. Mit Eifer hatte er das Obergeschoß seines »großen Bauernhauses« für die Gäste hergerichtet. Ein Gesellschaftszimmer mit Balkon und herrlicher Aussicht, zwei Schlafzimmer, ein Kinderzimmer und ein Dienstmädchenzimmer standen für die Gäste bereit und außerdem ein »himmlisches Klavierzimmer«.

Cosima reiste mit den Kindern voraus und traf am 29. Juni bei Wagner ein. Hans folgte am 6. Juli, in elendem Gesundheitszustande, mit Fieber, das ihn, wie einst in Zürich, gleich nach seiner Ankunft für acht Tage ins Bett warf. Er erhob sich dann zu früh, schonte sich nicht – das war überhaupt nicht seine Gepflogenheit – und erlitt so einen Rückfall nach dem anderen. Aber mit der Willenskraft, die ihm eigen war, brachte er es doch zustande, mit Wagner zum Könige zu fahren und diesem vorzuspielen. Einmal nahm er auch das Mittagessen beim König ein. Dieser war entzückt von seinem Klavierspiel und wurde von seiner Persönlichkeit auf das wärmste eingenommen. Die wichtigste Voraussetzung für die künstlerischen Pläne Wagners war damit erfüllt. Die sommerliche Erholung aber, die wohlverdiente Ruhe vor Beginn einer neuen, unermeßlichen Arbeit, konnte Bülow diesmal nicht finden. Er freilich hätte sich keine Ruhe gegönnt, er wollte beim Tonkünstlerfest in Karlsruhe mitwirken, und auch Liszt wünschte es. Doch Wagner bezeichnete das als Wahnsinn und verhinderte die Abreise Bülows, der mittlerweile nach München in den »Bayerischen Hof« gezogen war, wo er ärztlich behandelt wurde, während nun seine Gattin den Vater nach Karlsruhe zum Musikfest begleitete, von dort kam Liszt nach München und besuchte Wagner in Starnberg. Auch beim König durfte er vorsprechen. Der heimatlos Gewordene – in Rom war er gleichsam nur Gast – staunte über die Fülle der königlichen Gnade, die jetzt über Wagner ausgegossen war. Mit einem ganz kleinen Anflug von Neid, dem einzigen, den wir je bei ihm herausfühlen konnten, schrieb er an die Fürstin von Wagner und dem König: »Er ist in seiner Gunst in wenig Tagen weitergekommen, als ich in Weimar am Ende von zehn Jahren.« Ebendies aber ließ ihn auch erhoffen, daß Bülow an der Seite Wagners und unter den Augen des Königs sein Glück machen werde. Er vor allem riet dem Schwiegersöhne, die Vorschläge Wagners anzunehmen. Es handelte sich dabei um nichts Geringes, und wir wollen gleich hier das Münchner wirken Bülows in großen Zügen vorausnehmen.

Hans wurde zunächst Vorspieler des Königs mit einem »Ehrenbezuge« von zweitausend Gulden. Für diese Summe hatte er nur wenig zu leisten: immer seltener empfand der König, der ein einziges Mal einem öffentlichen Konzerte Bülows beiwohnte, das Bedürfnis, den Vorspieler zu sich zu berufen und sich von ihm, wie es anfänglich gedacht war, in die Welt der großen Meister einführen zu lassen. So blieb Bülow freizügig und konnte nach wie vor Konzertverpflichtungen als Spieler und als Dirigent übernehmen. Die Stelle am Sternschen Konservatorium in Berlin gab er jedoch auf und siedelte mit Weib und Kindern nach München über. Dort hatte er Gelegenheit zu herrlichster Bewährung als Bühnendirigent. Der König wollte nach und nach sämtliche Werke Wagners in der Münchner Hofoper so dargestellt sehen, wie Wagner es wünschte. Als das bedeutungsvollste Ereignis war die Uraufführung von »Tristan und Isolde« mit dem Ehepaare Schnorr aus Dresden in Aussicht genommen. Bülow war es vergönnt, diese Aufführung, wie auch einige Jahre später die der »Meistersinger«, zu leiten. Er hat mit diesen beiden Großtaten seinen Ruhm für alle Zeiten begründet, als das Vorbild und der Lehrmeister all der so oft genannten Stabführer, die in der Musikgeschichte der letzten siebzig Jahre eine wichtige Rolle spielen. Er wurde der Begründer einer Kunstauffassung und einer praktischen Übung im allgemeinen Musikleben, durch die der Dirigent zu einer vorher ungekannten führenden und entscheidenden Stellung gelangt ist. Was früher nur in Weber und in Wagner persönlich verwirklicht war und beide Male an das schöpferische Genie gebunden zu sein schien, das wurde durch Bülow die erklärte Aufgabe eines eigenen Berufsstandes, den es in diesem hohen und ernsten Sinne vorher noch nicht gegeben hatte. So blieb denn auch in München seine Tätigkeit keineswegs auf die Festaufführungen des »Tristan« und der »Meistersinger« beschränkt, sondern er hatte als königlicher Kapellmeister seinen Dienst auch außerhalb des Bereiches der Wagnerschen Kunst zu versehen. Damit war aber sein Wirkungskreis noch nicht begrenzt. Um eine neue, festliche Kunst, wie sie Wagners Geist vorschwebte, ins Leben rufen zu können, bedurfte es einer anderen Schulung der ausübenden Kräfte, als sie bisher üblich war; auch ein neues, von dem rechten Ernst erfülltes und allen fachlichen Anforderungen vollkommen gewachsenes Geschlecht von Sängern und Musikern sollte herangebildet werden, mit der herkömmlichen Schlamperei und mit den veralteten Regeln eines höchst oberflächlichen und einseitigen Musikunterrichtes sollte es ein Ende haben. Der Bericht an den König »über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule«, den wir im achten Bande von Wagners Schriften finden, klärt uns über seine tiefgründigen Ansichten und weitgreifenden Absichten auf. Seine Forderungen sind zwar, wie das meiste, was er wollte, bis heute nicht entsprechend verwirklicht. Auch in München konnte nicht im Handumdrehen aus der seit zwanzig Jahren bestehenden königlichen Musikschule etwas gemacht werden, was den Forderungen Wagners vollkommen entsprochen hätte. Aber es gelang doch, daß Hans von Bülow als Leiter bestellt wurde und die Vollmacht erhielt, den Unterricht im Sinne Wagners zu verbessern. Dieser hatte auch seinen Freunden Peter Cornelius und Heinrich Porges aus Wien einen ihnen passenden Wirkungskreis in München verschafft. So war das Musikleben der Stadt in den vier Jahren nach der Berufung Wagners durch diesen und Bülow wesentlich beeinflußt.

Der König hatte aber noch Größeres vor: der Hauptgedanke, der ihn beseelte, war die Vollendung der Nibelungen und ihre festspielmäßige Darbietung in einem eigens dafür erbauten Hause. Noch im Jahre 1864 wurde auf Vorschlag Wagners dessen Dresdner und Züricher Freund, der Baukünstler Gottfried Semper, berufen und vom Könige beauftragt, den Festspielbau am Isarufer in der Nähe des Maximilianeums zu errichten. Dies kostete natürlich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Um der Ungeduld des Königs zu genügen, sollte einstweilen ein geeignetes Theater in den Münchener Glaspalast eingebaut werden. Aber Wagner war ja noch gar nicht so weit: die Nibelungen ruhten noch immer, und er hat dann, sobald er die nötige Muße fand, vorerst die »Meistersinger« vollendet.

Einstweilen war ihm fast nur Unruhe beschieden. Günstling eines Königs! Schon die Wortbildung hat einen üblen Beigeschmack. Es mag die edelste Freundschaft, der reinste Seelenbund sein, wie bei Ludwig II. und Richard Wagner – die bloße Tatsache, daß ein Mann, den noch niemand kennt, dessen Verdienste den meisten zweifelhaft sind, sich auf einmal in der königlichen Gnade sonnen darf, weckt den Neid aller, die im Schatten stehen und die einen Strahl derselben Gnade für ihre eigennützigen Zwecke brauchen würden. Daß zunächst die einen sich an Wagner heranzudrängen suchten, um durch ihn auch für sich etwas zu erreichen, und die anderen gewissermaßen zwangsläufig gegen ihn arbeiteten, das war der Lauf der Welt und hätte das einzigartige Verhältnis, das zwischen dem Könige und Wagner bestand, nicht sonderlich beeinträchtigt. Doch eben das Beispiellose in dieser Königsfreundschaft mußte auch ruhig Denkende, nüchtern Urteilende, nicht persönlich Getroffene in Furcht und Verwirrung setzen. Hat doch jeder seinen Kreis, jeder seine Bahn und erhofft von einem neuen König, was er für Segen und Fortschritt hält. Da war zunächst ein Künstler, der dem Könige näher stand als alle Minister und Räte. Die bedenkliche Neigung des Königs, die Dinge dieser Welt nur von einem ganz »unmöglichen« Standpunkte aus höchst einseitig zu betrachten, erhielt durch Wagner zweifellos die gefährlichste Nahrung. Ja, wäre der nur ein bescheidener Komponist gewesen, der irgendwie »versorgt« sein wollte und sonst die Welt gehen ließ, wie sie ging! Aber in den Schriften, die der König mit so heißer Ergriffenheit las, die ihn mehr und mehr für den Künstler entflammten, hatte dieser Wagner unaufhörlich der gesamten Öffentlichkeit den Krieg erklärt und neue Zustände verlangt und vorhergesagt, die der Kunst erst ihr volles Recht und die wahre Herrschaft bringen würden. Nun konnte er seine Wünsche verwirklichen, nun war der König bereit, die Mittel, die in Bayern von den letzten Königen, von Ludwig I. und Maximilian II., für die bildenden Künste und die Dichtkunst zur Verfügung gestellt worden waren, zuerst und vor allem der Tonkunst zu widmen, und nicht etwa nur den tonkünstlerischen Zwecken, die jedermann anerkannte, sondern den Hirngespinsten und den abenteuerlichen Ansprüchen des »Zukunftsmusikers«! Man halte sich vor Augen, daß Wagner damals von den wenigsten verstanden war und daß sich just in den Reihen der schaffenden und ausübenden Musiker der schärfste Widerspruch gegen ihn erhob. Man vergegenwärtige sich aber auch, daß er erst seit wenigen Jahren wieder als Staatsbürger geduldet war, daß ihm noch immer das Brandmal des Revolutionärs anhaftete, von dem sogar behauptet wurde, er habe das Dresdner Opernhaus in Brand stecken wollen, und der, wenn er sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hätte, vermutlich zum Tode verurteilt und zu lebenslänglichem Zuchthause begnadigt worden wäre, wie sein Dresdner Freund August Röckel, der jetzt allerdings aus seiner Haft befreit war und sich in München, also wieder in der Nähe Wagners, aufhielt.

Der bayerische Ministerpräsident von der Pfordten erklärte geradezu, daß er den Verkehr eines solchen Menschen wie Wagner mit dem Könige nicht dulden könne. Wie schwer wurde dadurch die Rolle, die der Kabinettssekretär des Königs, Pfistermeister, zu spielen hatte, derselbe, der Wagner in Wien suchte und von Stuttgart nach München brachte und nun der tägliche Bote zwischen dem König und dem Künstler war! Wenn sein Andenken in der Lebensgeschichte Wagners nicht mit hohen Ehren besteht, so muß man sich doch eben dieser Schwierigkeiten, ja der Unmöglichkeit eines schlichten Beamten, bei solchem Widerstreite allen Seiten genug zu tun, gerechterweise bewußt bleiben. Der Künstler war den Beamten, der Mann des Umsturzes den Bürgern wie den Adeligen, der Ehrgeizling, der für seine ausschweifenden Pläne unerhört viel Geld beanspruchte, dem Finanzminister und allen Steuerträgern, der Protestant den in Bayern herrschenden Katholiken, der freisinnige, ketzerische Schriftsteller auch den strenggläubigen Protestanten, der Großdeutsche oder Alldeutsche, wie wir heute sagen würden, den bayrischen Kleinstaatlern ein Dorn im Auge und – als Günstling des Königs! – ein Block vor den Füßen. Und der sieghafte Wille eines Starken und Kühnen steht den Schwachen und Feigen allimmer und allüberall im Wege. So ging es nur mit rechten Dingen zu, wenn die Berufung Wagners Befremden, Bestürzung, Ärgernis erregte und dieses Ärgernis sich sehr rasch zu einem förmlichen Aufruhr gegen den Fremdling und Eindringling steigerte und verdichtete. Aber wieviel Unrecht ist in dieser Bewegung verübt worden! Wieviel Torheit und Schlechtigkeit kam da an die Oberfläche! Weder die geheiligte Majestät des Königs noch die persönlichen und häuslichen Verhältnisse der sonst Beteiligten blieben von feindseliger Gehässigkeit verschont.

Es hat lange gedauert, bis die geschichtliche Forschung in all die Vorgänge, die sich in den ersten beiden Jahren nach der Berufung Wagners abspielten, einigermaßen Licht brachte. Eduard Stemplinger und Sebastian Röckl waren bemüht, den Verlauf der Ereignisse durch den Wiederabdruck damaliger Zeitungsaufsätze, amtlicher Kundgebungen und vieler Briefe und Urkunden zusammenhängend und widerspruchslos darzustellen. Es ist ihnen nicht völlig gelungen, und namentlich Stemplinger hat in der Art, wie er seine Quellen verwertete, zu sehr Partei gegen Wagner genommen. Ganz klar lassen sich die Dinge erst überschauen, seitdem die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen dem König und Wagner mit den einschlägigen anderen Zeugnissen die Einzelheiten erhellt und die ausgesuchten Qualen, die zeitweilig über Wagner und über Bülows verhängt waren, in volles Licht gerückt hat. Es wird nunmehr möglich sein, diese Münchner Jahre im Leben Wagners mit der dem Geschichtsschreiber zukommenden Wahrheitsliebe einwandfrei darzustellen. Hier soll nicht einmal der Versuch dazu unternommen werden. Hier, wo uns einzig das Leben Cosimas zu beschäftigen hat, war nur der Hintergrund aufzuzeigen, vor dem sich dieses Leben damals abspielte, ein Leben, das seit den Tagen am Starnberger See nicht mehr zu trennen ist vom Leben Wagners.

Der große Aufruhr setzte erst in München ein. Das Starnberger »Idyll«, wie es freundlich genannt wird, war noch die Ruhe vor dem Sturme. Daß man Wagner jeden Einfluß auf den König zutraute und sozusagen alles von ihm verlangte – einmal wandten sich sogar die Hinterlassenen einer Giftmörderin an ihn –, das störte ihn am wenigsten. Denn er ließ nichts an sich herankommen. Auch als Ferdinand Lassalle, der sich mit der Tochter des bayrischen Gesandten in der Schweiz, Wilhelm von Dönniges, vermählen wollte, an Wagner das Ansinnen stellte, er möge durch den König auf den widerstrebenden Gesandten einwirken, und obwohl sogar Bülow selbst seinem Freunde Lassalle geraten hatte, sich in dieser Sache an Wagner zu wenden, tat dieser nicht mehr, als daß er sich in eine flüchtige Bekanntschaft mit dem jüdischen Sozialisten einließ, ohne dessen Wünschen zu entsprechen. Bei dieser Gelegenheit mißfiel ihm Lassalle gründlich, und er fand auch die Liebesgeschichte, um die er sich kümmern sollte, aus »lauter Eitelkeit und falschem Pathos« zusammengesetzt. Lassalles Leben fand allerdings kurz darauf einen sozusagen heroischen Abschluß. Er forderte den Verlobten Helene von Dönniges' und trug eine tödliche Verwundung davon.

Um diese Zeit war Wagner schon wieder allein, »wie in einem verwünschten Schloß«. In einem Briefe an Eliza Wille, worin Wagner namentlich auch die »übernommenen und zerrütteten Nerven« Bülows und dessen »allerangegriffensten Gesundheitszustand« hervorhob, bemerkte er noch: »Dazu eine tragische Ehe, eine junge, ganz unerhört seltsam begabte Frau, Liszts wunderbares Ebenbild, nur intellektuell über ihm stehend.« Was Wagner, der eine so hohe Meinung von den Geistesgaben Liszts hatte, mit dieser Höherschätzung seiner Tochter meinte, das wird uns verständlich, wenn wir den Brief lesen, den er am 30. September an Hans nach Berlin schrieb. Dort war inzwischen Liszt eingekehrt, worüber sich Wagner für Bülows freute. Aber es verstimmte ihn, daß der ruhelos Umherstreifende eben immer nur zu Besuch kam, daß er sich nicht entschließen konnte, seinen Nächsten ganz anzugehören, daß er stets noch abhängig war von der Fürstin in Rom und auch sonst zu keinem festen Lebensplane gelangen konnte. Damit verglich Wagner die Stetigkeit und Unbeirrbarkeit, also gewissermaßen auch die größere Weisheit seiner Tochter.

Im Hause am Starnberger See waren sie einander zum ersten Male ganz nahe gekommen, und was sie sich in Berlin wortlos eingestanden, das brach jetzt wie ein Feuerstrom aus ihrem Innern. Die ungeheure Spannung, die in ihren Seelen angehäuft war, entlud sich mit der Gewalt eines Naturereignisses. Ungestört von der Außenwelt, wie auf einer Insel der Seligen, fanden sie sich hier in der großen, unerschütterlichen Liebe, die erst sechsundsechzig Jahre später, als Cosima ihre Augen schloß, vollendet war. Kein Aufflackern leicht entzündlicher Leidenschaft, kein sorgloses Abenteuer, kein vergänglicher Roman, sondern die Erkenntnis und Erfüllung eines Lebensgebotes. Für Cosima lag die Zukunft klar vor Augen. Mochte sie ihr zum Verderben gereichen, sie hatte keine Wahl. Und wer so tief fühlt, was er muß, und so genau weiß, was er will, der trotzt den Gewittern des Daseins und gewinnt zuletzt das Ziel.

Diese Größe, diese Unerschütterlichkeit Cosimas hat Wagner noch stärker gepackt, noch mächtiger erschüttert als das Liebesglück, das dem von je zur Entsagung und zur Hoffnungslosigkeit Verurteilten nun mit seiner ganzen Wärme überströmte. Wir sehen das Bild Cosimas vor uns, wie es ihr ganzes späteres Leben täglich neu gezeichnet hat, wir spüren aber auch Wagners beinahe ehrfürchtige Scheu vor ihr, wenn er in seinem Briefe vom 30. September an Bülow schrieb: »Cosimas leidender Zustand« (über den Bülow berichtet hatte) »ängstigt auch mich. Alles, was sie betrifft, ist außerordentlich und ungewöhnlich. Ihr gebührt Freiheit im edelsten Sinne. Sie ist kindlich und tief – die Gesetze ihres Wesens werden sie immer nur auf das Erhabene leiten. Niemand wird ihr auch helfen, wie sie sich selbst! Sie gehört einer besonderen Weltordnung an, die wir aus ihr begreifen werden müssen. – Du wirst in Zukunft günstigere Muße und eigene Freiheit in besserer Genüge haben, um dies zu beachten und Deinen edlen Platz an ihrer Seite zu finden.« Damit kündigte er, ohne von sich aus an den bestehenden Verhältnissen zu rütteln, dem Freunde in vorsichtiger und beinahe rätselhafter Weise die Entschließungen an, die Cosima selbst treffen werde. Freilich, die bange Frage, wie das alles werden sollte, konnte er noch nicht beantworten. Heute tritt uns vieles rein und rund entgegen, was damals auch für die unmittelbar Betroffenen doch noch seltsam verschwommen, ja undurchdringlich bleiben mußte. Wagner hatte nur eine Gewißheit: » Ich bin geliebt und liebe!«

Das ist der Kern des Gedichtes in sieben Stanzen vom 1. Oktober 1864, überschrieben »An Dich!«, dessen Niederschrift die Besucher der Richard-Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth kennen.

»Die Sonne meines Lebens sah ich sinken,

schon küßte sie der dunklen Fluten Saum;

den Abendstern schon sah ich mild erblinken,

und Dämmerung fließen durch den Himmelsraum:

aus seinem Lethe letzten Trost zu trinken,

schon schmeichelt' ich dem ernsten Todestraum:

die Nacht im Rücken, vor mir letztes Glühen –

vorüber bald des Tages Not und Mühen! –

Was säumt sie nun? Was will sie nicht entweichen?

Was läßt die Sonne dort nicht untergehn?

Und ihre Glut, statt dämmernd zu verbleichen,

wie muß ich goldner nur sie glänzen sehn?

Wie wachsend weithin ihre Strahlen reichen,

läßt sie im Ost mir neu den Tag erstehn?

Sie weilt, sie glänzt, sie leuchtet in die Ferne,

und Venus wird zum lichten Morgensterne.«

Aber die Erfüllung ist ungewiß. Die scheidende Sonne stand still, doch

»dumpfer Wolken nächtiges Gefieder

umlagert stumm des Sternes milden Glanz.«

Was der Dichter erschaut, was in seinem Innern waltet, das ist für jetzt nur – »Abendwonnepracht«.

»Folgt ihr ein Tag, dann ohne Hehl und Fehlen

soll meiner Sonne sich Dein Stern vermählen.«

Cosima hat die Briefe, die sie mit Wagner tauschte, bis an ihr Ende als den teuersten Schatz behütet und auch dafür gesorgt, daß er nicht auf die Nachwelt kam. Solche Briefe gehören ebensowenig vor die Öffentlichkeit, wie Liebkosungen und Umarmungen, wie Beichte und Gebet. Unter Lebenden ist das selbstverständlich. Mit berühmten Toten nehmen wir es weniger genau und sind manchmal recht ungehalten, wenn uns der Zutritt zum Allerheiligsten auch bei ihnen verwehrt bleibt. Was ein liebendes Herz erleidet, wenn seine Geheimnisse von den selten wohlmeinenden und sehr häufig schadenfrohen Mitmenschen mit plumper Hand ans Licht gezerrt, roh betastet und überlegen bekrittelt werden, das hat fast jeder einmal erfahren; und für tiefere Naturen bedeutet es einen geringen Unterschied, wenn an die Stelle der bloß neugierigen Mitmenschen die wißbegierigen und eifrig forschenden späteren Geschlechter treten, die nun gern die Blätter lesen, die für einen einzigen Menschen bestimmt waren, und Dinge erfahren möchten, die sie nichts angehen und die sie auch niemals gerecht beurteilen können, da ihnen die Kenntnis der näheren Umstände und Ursachen fehlt – abgesehen davon, daß im seelischen Bereiche das Gesetz vom zureichenden Grunde nicht mehr gilt. Was Cosima erleiden mußte, nachdem sie vollbewußt und todesmutig dem Herkommen und der Gesellschaftsordnung das ewig unveräußerliche Recht der Liebe entgegengestellt hatte, das wird aus der folgenden Darstellung wenigstens zu erraten sein. Die bloße Aufzählung der wichtigsten äußeren Ereignisse würde allerdings nicht genügen. Mehr noch als bisher werden die bekanntgewordenen Briefe und Aufzeichnungen der handelnden Personen als Zeugnisse des inneren Geschehens heranzuziehen sein. Mit den Briefen Wagners an den König sind, zu ihrem besseren Verständnisse, auch bedeutsame Stellen aus den gleichzeitigen Tagebüchern des Meisters veröffentlicht worden, und diese Stellen geben im Zusammenhalte mit Wagners Briefen an Bülow ein ergreifendes Bild von den Kämpfen und Widersprüchen, die die drei so eng verbundenen Menschen in der eigenen Brust und untereinander auszutragen hatten. Für Cosima war der Zug des Herzens zur Schicksalsstimme geworden, der zu folgen sie keinen Augenblick zögerte. Ihren Gatten hat sie darüber nicht im Zweifel gelassen; auch ihr Vater scheint bald Mitwisser geworden zu sein. In den Briefen Liszts und Bülows ist aber nichts davon enthalten. Beide Männer pflegten ihre schmerzlichen Erlebnisse in sich zu bergen und vertrauten dem Briefbogen selten etwas an, was von den Dingen, über die sie niemandem ein Recht einräumten, Kunde geben konnte. Bülow, der stets Verschlossene und innerlich Unzugängliche, hat auch seiner zweiten Frau nie etwas über seine erste Ehe und über die Münchner Leidensjahre verraten. Das wenige, doch immerhin sehr Aufschlußreiche, das uns die Aufzeichnungen Wagners an die Hand geben, kann und muß uns genügen. –

Wenn jemals, so war in München eine Lage geschaffen, die man als »unmöglich« bezeichnet. Es ging ja nicht nur um sogenannte Herzensangelegenheiten, nicht nur um Liebe und Ehe, die für sich allein jedem Menschen, der die rechtliche Anerkennung und gesellschaftliche Gutheißung seiner Wahl fordert, in einem solchen Falle genug Leid und Mühe kosten. Sondern alles, was die drei bewegte, jede Hoffnung und Befürchtung, hing aufs engste zusammen mit ihren Lebensplänen, ihrer Lebensaufgabe. Wagner sollte die Nibelungen vollenden, und der König wollte ihm ein Festspielhaus bauen. Bülow war der einzig berufene, unentbehrliche Vollstrecker des Wagnerschen Willens in musikalischer Hinsicht. Für ihn war es das größte Glück, das der ewig Unzufriedene gewinnen konnte, der höchste Lohn und der reichste Ertrag seines nur der Tonkunst gewidmeten Seins: dieser Dienst für Wagner, diese entscheidende Mithilfe bei der Verwirklichung eines unerhörten neuen Zieles. Bülow wäre um seinen Lebensinhalt betrogen gewesen, er hätte nicht mehr gewußt, wofür er noch streben und wirken sollte, wenn er sich von Wagner trennen und damit sozusagen auch der deutschen Tonkunst, wie er sie damals im Sinne trug, untreu werden mußte. Wagner aber wäre trotz der Gunst des Königs ohne Bülow nicht imstande gewesen, seine Pläne zu verwirklichen. Die Gunst des Königs jedoch war in dem Augenblicke gefährdet, wo irgendein peinliches Befassen der Öffentlichkeit mit den rein persönlichen Dingen den Freund des Herrschers in dessen Augen als unwürdig erscheinen ließ.

Das alles wußten und erwogen nicht nur Wagner und Bülow, sondern auch Cosima und Liszt, denen die Hochziele Wagners und die entsprechende Wirksamkeit Bülows ein Gegenstand ihres tiefsten Glaubens und ihrer heißesten Hoffnung waren; für Cosima überdies der Inbegriff dessen, was sie für den geliebten Mann ersehnte. So konnten alle, die hier mitfühlten und mitzureden hatten, doch nur den einen Wunsch hegen: sich noch gedulden zu dürfen, sich so wenig als möglich beirren zu lassen und mit um so »blinderem« Eifer der geistigen Zusammenarbeit, dem gemeinsamen Dienste, treu zu bleiben. Was so oft bei kleinen, armseligen Menschen nur eine Folge ihrer Unentschlossenheit und ihrer Schwäche ist – nicht nur nach außen alles verborgen zu halten, sondern womöglich selbst an den Klippen vorbei zu sehen, denen ihr Lebensschifflein zugetrieben wird –, das war diesen Großen die unerbitterliche Forderung ihres Daseinszweckes und ihrer Sendung; zugleich aber auch eine furchtbare Nötigung zur Selbstbeherrschung und zu innerem Heldentume. Liszt stand den Dingen am fernsten, mehr teilnehmend als beteiligt. Auch Bülow, dessen Ehe niemals das Urbild einer inneren Gemeinschaft verwirklicht und dessen fieberhafte Tätigkeit ihn von je befähigt hatte, zuletzt an sich zu denken, auch er konnte Kopf und Herz immer noch leichter beisammenhalten als Wagner und Cosima. Wir wissen aber auch, wieviel er verlieren mußte, wenn er eines Tages nicht mehr Hand in Hand mit Cosima ging. War er mit sich allein, dachte er einmal nur an sich, dann bangte er um alles, was ihn hielt und hob, stützte und stärkte.

Ihnen beiden nun, Liszt und Bülow, kam eine weit verbreitete und durch das Leben oft bestätigte Auffassung zu Hilfe: sie glaubten vorerst noch nicht an die Unwiderruflichkeit der seelischen Entscheidung, die Cosima getroffen hatte, an die Unvergänglichkeit einer Liebe, die doch auch ein Irrtum oder ein Scheinglück sein konnte. Sie verlangten zum mindesten Bewährung dieser Liebe, Erprobung in allen Mißhelligkeiten störender Einwirkungen und vorübergehender Trennung – wie auch sonst in ähnlichen Fällen Probezeiten und Wartezeiten verhängt werden und wie anderseits die Sagen und Märchen immer wieder nur die Liebe verherrlichen, die die schwersten Prüfungen überstanden hat. Dies war aber weniger ein vorsätzliches Verhalten, als das Naheliegende und Unwillkürliche, das sich am natürlichsten behauptete. Der knappe, unverbrämte Bericht über die nächsten Münchner Jahre entrollt ein Drama, dessen Helden nur so handeln, wie es ihr angeborner Charakter und der Zwang der Stunde vorschreibt, und in dessen verschlungenen Fäden die unbegreifliche Weisheit einer gütigen Vorsehung waltet, bis alles entwirrt und gelöst ist. –

Am 17. Oktober schrieb Bülow an Dr. Gille in Jena: »Mitte November siedle ich mit Weib und Kind (die Kegel lasse ich hier verauktionieren) nach München über, wohin mich der junge, ernste und kunstsinnige und in jeder Weise Bedeutendes versprechende König berufen hat.« Cosima war mit ihrem Vater in Löwenberg und bald darauf in Eisenach zusammengetroffen, von wo sie ihn nach Paris begleitete. Dort wohnten sie in dem Hause seines Schwiegersohnes Ollivier, in denselben Räumen, wo einst Blandine Herrin gewesen, und im selben Hause, dessen oberes Stockwerk die Mutter Liszts, noch immer gesund und geistesfrisch, bewohnte. Von Paris kehrte Liszt nach Rom zurück, Cosima fuhr über München nach Berlin, wo jetzt der Umzug, dessen Kosten der König von Bayern trug, zu bewerkstelligen war. Wagner hatte für seine Freunde eine schöne, nicht teure Wohnung, Luitpoldstraße 15, ausfindig gemacht, in der Bülows bequemer und vornehmer hausen konnten als in Berlin. Ihm selbst war vom König ein stattliches Haus mit »wunderschönem« Garten bei den Propyläen, Briennerstraße 21, zur Verfügung gestellt. Im Garten stand noch ein kleines Wohnhaus und außerdem ein Wirtschaftsgebäude mit einem geräumigen Zimmer, so daß Wagner dem befreundeten Paare für die wärmere Jahreszeit auch eine Art Sommeraufenthalt bieten konnte. Im Winter sollten sich Bülows mit der Luitpoldstraße behelfen. Am 20. November trafen sie in München ein. Kaum waren sie einigermaßen in Ordnung gekommen, so spielte sich ihr Leben in den vorgezeichneten Bahnen ab: als ein nicht mehr wegzudenkender Teil im Leben des Meisters. Die Aufführung des »fliegenden Holländers« im Münchner Hoftheater am 4. Dezember ging noch unter Wagners eigener Leitung vor sich, fortan jedoch sollte nur Hans sich um solche Dinge kümmern. Am meisten aber war Cosima in das Leben Wagners verflochten. Wenn sie die Kinder und ihr Haus betreut hatte, dann ging sie in die Briennerstraße und waltete dort als Hausfrau und als nimmermüde, ungeahnte Fähigkeiten entfaltende vertraute Gehilfin in all den kleinen und großen, lästigen und schwierigen Dingen des äußeren Lebens, die nun an Wagner herankamen.

War er schon in Starnberg arg bedrängt worden, so hatte er sich in München vollends eines gewaltigen und verwirrenden Ansturms der Außenwelt zu erwehren. Da bedurfte er eines geschickten und verläßlichen Mitarbeiters und Stellvertreters, um nicht am Ende verraten, gequält, gedemütigt zu werden oder in verwegenem Machtbewußtsein immer neue Feinde und Gefahren heraufzubeschwören. Mit Wissen und Willen ihres Gatten wurde Cosima dieser Mitarbeiter und Stellvertreter. Sie schrieb für Wagner Briefe, sie empfing für ihn Besuche, sie bewirtete seine Gäste, sie besorgte den ganzen weitwendigen und sich in so viele Einzelheiten zersplitternden Verkehr mit dem Theater und der Öffentlichkeit, mit Musikern und Schriftstellern, mit den Ämtern und Würdenträgern bis hinauf zum König, soweit es sich nicht um rein künstlerische Arbeit oder um ganz persönliche Aussprache handelte. Die ungeheure Menge beschwerlicher Pflichten und zeitraubender Geschäfte, die der wachsende Ruhm und die großen Pläne Wagners mit sich brachten, nahm sie ihm ab oder erleichterte sie ihm. Vor allem auch dadurch, daß sie stets zwischen den unerbittlichen Forderungen des nur nach seinen Zielen Ausblickenden und der Herzensträgheit und der Eigensucht der in seinen Dienst Gezwungenen auf die behutsamste, ja unmerklichste Art zu vermitteln wußte und viel Torheit und Empfindlichkeit, Zudringlichkeit und Anmaßung in ihre Schranken wies, ohne zu verletzen. Hierin bewährte sie in höchstem Maße jene Tugenden, die Wagner mit dem Worte »Intellekt« zusammenfaßte: Wissen, Bildung, Verstand, Klugheit, Menschenkenntnis, Sicherheit des Auftretens, feinsten Takt, vollkommene Beherrschung der gestellten Aufgaben, und darüber hinaus Frauenwürde und weiblichen Zartsinn. Da offenbarte sich auch jene besondere Vornehmheit, für die wir nur ein Wort haben, das zugleich an die halbfranzösische Abstammung der Einzigen erinnert: die große Frau, als die sie später allgemein anerkannt wurde, war nicht minder eine große Dame; ihre Frauenwürde hatte etwas Königliches.

Aber wie sich diese Eigenschaften eben jetzt, in den gefährlichen Münchner Tagen, doch erst so recht entwickeln mußten und zu erproben hatten, wie die volle Harmonie der Persönlichkeit, die später so große Bewunderung erregte, in der zunehmenden Verwirrung der Münchner Ereignisse doch erst erkämpft wurde, so war auch die bloße Tatsache, daß Wagner die Frau eines anderen sozusagen zwischen sich und die Welt stellte oder es ruhig geschehen ließ, daß sie sich diese Rolle aneignete, für die Münchner ein Stein des Anstoßes. Und da naturgemäß sehr viele Zumutungen verschiedenster Art, die an Wagner gestellt wurden, zurückgewiesen werden mußten und Cosima es für ihre Pflicht hielt, überhaupt nichts Überflüssiges oder Unmögliches bis zu Wagner gelangen zu lassen, so war es unvermeidlich, daß ihr in der kürzesten Zeit neben dankbaren Freunden auch unversöhnliche Widersacher erstanden, und wir brauchen uns nicht zu wundern, daß selbst die geschworenen Anhänger Wagners nicht mit allem einverstanden waren, was sie tat oder unterließ, daß beispielsweise der immer etwas ängstliche und mit manchen Scheuklappen versehene Cornelius zeitweilig die »Abhängigkeit« Wagners von Cosima beklagte und ihren »Einfluß« für verderblich hielt. Daß Bülow aus Berlin kam und als waschechter Preuße galt, war seinem Gedeihen in der Münchner Luft nicht eben förderlich. So sahen sich die drei gar bald einer ausgesprochenen Gegnerschaft gegenüber, die zwar zum größten Teile aus Bureaukraten, Spießbürgern und Krämerseelen oder aus »verkannten« und sich zurückgesetzt fühlenden »Künstlern« bestand, einer Gegnerschaft, die keinen klangvollen Namen und keine entschiedene Persönlichkeit aufwies, die aber dadurch nur noch mächtiger wurde: denn sie war das, was man die öffentliche Meinung nennt, und ihr Sprachrohr war die Presse.

Die Münchner Zeitungen (unter denen es einige rühmliche Ausnahmen gab) bemächtigten sich sehr bald und recht geschickt all der sonderbaren Dinge, die sich da im Herzen Münchens abspielten, mit gewissenloser Ausnutzung der liberalen Preßfreiheit, von der auch die Ultramontanen gern Gebrauch machten. Dabei war es hauptsächlich auf die Unschuld des Königs abgesehen und alles darauf angelegt, das Band zwischen ihm und Wagner zu zerreißen. Nach dem ersten geringfügigen Mißverständnis, das zu einer vorübergehenden Verstimmung des Königs führte, war auch schon zu lesen, Wagner sei in Ungnade gefallen, ja, es wurde behauptet, er habe München verlassen. Die Neuesten Nachrichten brachten allerdings am 12. Februar die Erklärung, daß diese Nachrichten völlig unbegründet seien, und am 14. schrieb der König an Wagner: »Elende, kurzsichtige Menschen, die von Ungnade sprechen, die von unserer Liebe keine Ahnung haben, keine haben können – ›Verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun‹ –, sie wissen nicht, daß Sie mir alles sind, waren und bis in den Tod sein werden, daß ich Sie liebte, noch ehe ich Sie sah; doch ich weiß, mein Freund kennt mich, sein Glaube an mich wird nie sinken!« Wagner selbst hatte auch nie gezweifelt. Aber die Zeitungsleser waren nun vergiftet, und ein unheilvolles Wort, das einmal in die Menge geschleudert ist, kann nur zu leicht Wurzel schlagen. Der König konnte eines Tages zur Ungnade gezwungen werden.

Doch damit greifen wir den Dingen vor. Einstweilen machte sich nur die »öffentliche Meinung« breit. Am 19. Februar – eine Woche nach der amtlichen Richtigstellung der vermeintlichen Ungnade – erschien in der Allgemeinen Zeitung ein Aufsatz »Richard Wagner und die öffentliche Meinung« von einem ungenannten Verfasser. Es stellte sich bald heraus, daß es der Dichter Oskar von Redwitz war, damals noch ein Liebling der katholischen Kreise. Wie er später der frömmelnden Romantik den Abschied gab und sich in ehrlicher Begeisterung zum neuen Reich bekannte, so hat er sich auch zur achtungsvollen Anerkennung Richard Wagners durchgerungen. In jenem Aufsatz aber erniedrigte er sich zum Werkzeuge der All-Gemeinheit. Zwei Tage später mußte dasselbe Blatt, das schon früher behauptet hatte, daß Wagners »Genossen« ihre Beziehungen zum königlichen Hofe mißbraucht hätten, folgende Zuschrift Hans von Bülows bringen: »Eine Münchner Korrespondenz der Allgemeinen Zeitung beschuldigt die sogenannten Genossen des Herrn Richard Wagner des Mißbrauchs ihrer Beziehungen zum königlichen Hof. Da unter gedachten Genossen ich, der Unterzeichnete, allein die Ehre gehabt habe, in derartige Beziehungen zu treten, so übe ich mein Recht aus und erkläre den anonymen Urheber jener Verdächtigung für einen ehrlosen Verleumder.« Den Aufsatz von Redwitz aber beantwortete Wagner selbst, nachdem er sich mit Bülow und Cornelius über die rechte Form beraten hatte. Seine Entgegnung machte auch einen guten Eindruck, und die Schlußworte von Redwitz, die den »Sturz« Wagners und seiner Freunde begehrt hatten, blieben nach außen ohne Wirkung. Der König hatte schwer unter diesen Vorgängen zu leiden, da seine eigene Mutter besonders feindlich gegen Wagner eingenommen war. Sie setzte geradezu alles in Bewegung, den Künstler von ihrem Sohne loszureißen, so daß dieser sich aus Vorsicht und Klugheit genötigt sah, den persönlichen Verkehr, nach dem Wagner verlangte, noch mehr als sonst zu meiden und sogar als unerwünscht zu bezeichnen. Das veranlaßte Wagner zu der bestimmten Frage, ob er, um der Ruhe seines Gönners willen, München verlassen solle. Darauf erhielt er die Antwort: »Bleiben Sie, bleiben Sie hier, alles wird herrlich wie zuvor … Bis in den Tod Ihr Ludwig.«

Inzwischen waren die Vorbereitungen zu »Tristan und Isolde« in Gang gekommen; nicht im großen Hoftheater, sondern im traulichen Residenztheater. Dort fand am 10. April 1865 um zehn Uhr vormittags die erste Orchesterprobe unter Bülows Leitung statt. Fünf Viertelstunden vorher hatte Cosima ihre dritte Tochter geboren, worüber Bülow an Dr. Gille berichtete: »Ihrer freundlichen Teilnahme gewiß, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, daß ich Montag, den 10., zum dritten Male Mutter geworden bin, wie die Berliner sagen, wenn sich – Töchter einstellen.« Das Kind wurde Isolde genannt. Nach vollzogener Taufe, an der außer Bülow und Wagner das Ehepaar Schnorr und Frau von Kaulbach teilnahmen, setzte sich Hans an den Flügel, um Schnorr zu einem Marienliede zu begleiten. Während des dritten Absatzes erschien ein Kammerdiener des Königs, der seinen Vorspieler zu sich befahl.

Die Proben, denen sich Bülow mit der ihm eigenen Unermüdlichkeit und Gewissenhaftigkeit widmete und durch die er sich bei den Musikern gehörig in Respekt setzte, fanden aber bis zuletzt nicht nur im Theater statt, sondern wurden auch immer wieder ergänzt und gefördert durch Klavierproben in der Wohnung Wagners. Der Orchesterraum im Residenztheater erwies sich für die nötige Anzahl von Musikern als zu klein, und Bülow verlangte seine Erweiterung. Als ihm darauf erwidert wurde, daß dann wenigstens dreißig Sperrsitze weggeräumt werden müßten, sagte er: »Was liegt daran, ob dreißig Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen.« Wer die Welt kennt, wird nicht erstaunt sein, zu erfahren, daß dieser Ausspruch am selben Tage in ganz München verbreitet war und einen Sturm der Entrüstung hervorrief. Bülow mußte sich zu einer beschwichtigenden Erklärung in den Neuesten Nachrichten herbeilassen, wobei er es nicht unterließ, den »höchst unparlamentarischen« und »unglücklichen« Ausdruck, den er gebraucht hatte, zu bedauern, aber auch nachdrücklich betonte, daß er niemals eine Gesamtverunglimpfung des gebildeten Münchner Publikums beabsichtigt habe, sondern natürlich nur jene Theaterbesucher im Sinne haben konnte, »welche verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister gesponnenen Verleumdungen und Intrigen teilgenommen zu haben«. Es ist begreiflich, daß die Sache damit nicht erledigt war und daß es auch weiterhin nicht an offenen und versteckten Angriffen, Drohbriefen usw. gegen Bülow fehlte. Trotzdem nahmen die Proben einen so verheißungsvollen, von der lebendigen Teilnahme aller Mitwirkenden geförderten Verlauf, daß Wagner in einem Briefe an Frau Wille rückschauend davon sagen konnte: »Zum erstenmal in meinem Leben war ich hier mit meiner ganzen vollen Kunst wie auf einem Pfühl der Liebe gebettet … wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit: die erste Aufführung – ohne Publikum nur für uns – als Generalprobe ausgegeben, glich der Erfüllung des Unmöglichen.«

Diese Hauptprobe fand, nun doch im Hoftheater, vor etwa sechshundert geladenen Gästen am 11. Mai statt. Für den 15. war die förmliche erste Aufführung bestimmt. Sie mußte im letzten Augenblicke wegen Erkrankung der Frau Schnorr abgesagt werden. Am 10. Juni fand sie endlich statt, im Beisein des Königs, mit einem unbeschreiblichen Eindruck auf alle Teilnehmer, besonders aber auf die Künstler selbst und auf ihren geliebten Meister. Nicht wenige auswärtige Besucher waren in der unfreiwilligen Pause zwischen der Hauptprobe und der ersten Aufführung und in der täglichen Erwartung, daß diese demnächst stattfinden müsse, in München geblieben und genossen in dieser Zeit die häufige und stets bezaubernde Gastfreundschaft Wagners und Cosimas in der Briennerstraße. Am 21. Juli – kaum drei Wochen nach der vierten und vorläufig letzten Aufführung des Werkes – wurde Ludwig Schnorr von einem jähen Tode ereilt, im Alter von neunundzwanzig Jahren! Damit war Wagner nicht nur eines persönlichen Freundes und begeisterten Jüngers, sondern auch des »Granitblocks« beraubt, den er – nach seinen eigenen Worten – nun durch eine Menge von »Backsteinen« zu ersetzen hatte, wenn er seinen künstlerischen Gedankenbau verwirklichen wollte. Auch »die schöne Idee« einer deutschen Musikschule erstarb ihm, wie er später sagte, eigentlich schon nach dem Tode dieses unvergleichlichen Darstellers: denn nur auf sein lebendiges Beispiel hätte er vertrauen können. Wagner hat diesen Verlust nie verschmerzt. Es war für ihn das stärkste und aufwühlendste Ereignis in dieser von Liebe und Haß, von Schwärmerei und Verfolgung erregten Zeit. Er wollte mit Bülow am Begräbnisse Schnorrs in Dresden teilnehmen; doch sie kamen zu spät! »Die Leiche hatte bereits einige Stunden vor der bestimmten Zeit der Erde übergeben werden müssen«, wie Wagner uns berichtet. »In heller Julisonne jubelte das bunt geschmückte Dresden in derselben Stunde dem Empfange der zum allgemeinen deutschen Sängerfeste einziehenden Scharen entgegen. Mir sagte der Kutscher, welcher, heftig von mir angetrieben, das Haus des Todes zu erreichen, mit Mühe durch das Gedränge zu gelangen suchte, daß an die zwanzigtausend Sänger zusammengekommen seien. Ja, sagte ich mir: der Sänger ist eben dahin!«

Am 8. August traten Hans und Cosima eine für mehrere Wochen berechnete Reise an, und Wagner folgte der Einladung des Königs, einige Zeit auf dem Hochkopf über dem Walchensee in einer königlichen Jagdhütte zu verbringen. Mit seinem Diener und seinem Hunde traf er am 9. in diesem herrlich gelegenen Zufluchtsorte ein, wo er sich aber nur zwölf Tage aufhielt, die ihm durch Krankheit und schlechtes Wetter verleidet wurden. Auch sein Gemüt fand hier keine Beschwichtigung. In der sonst so wohltätigen Einsamkeit kam ihm die Trennung von Cosima schmerzlich zum Bewußtsein, und er überschaute nun seine Lage, bedachte die Zukunft. Wie ungebrochen seine Schaffenskraft war und daß er halten konnte, was er dem König versprochen hatte, daran war kein Zweifel möglich. Die Nibelungen hatte er zwar noch nicht fortgesetzt, doch die Partitur des ersten Aufzuges von »Siegfried« war soeben vollendet worden, und jetzt begann er mit der Niederschrift des Entwurfes zum »Parsifal«, den der König von ihm erbeten hatte. Wie sollte es aber weitergehen, wenn ihm das Allerwichtigste, das einzig Nötige, die vollkommene Ruhe, die doch auch die Seelenruhe in sich schließt, eben nicht vergönnt war?

Von Cosima hatte er ein in braunes Leder gebundenes Taschenbuch zum Geschenk erhalten, worin er vieles von dem festhielt, was ihn namentlich beim Gedenken an Cosima bewegte. Diese war mit ihrem Manne über Wien nach Budapest gereist, wo sie mit Liszt zusammentrafen, in dessen Gegenwart die Aufführung der »Heiligen Elisabeth« unter Bülows Leitung vor sich gehen sollte. Liszt hatte vor einigen Monaten die niederen Weihen genommen, gleichsam als Antwort auf den Entschluß der Fürstin, sich nicht mehr zu vermählen, aber auch in sinnbildlicher Verwirklichung eines Sehnens, das ihn schon in seinen Jünglingsjahren beherrscht hatte; überdies sollte seine geistliche Würde die von ihm beabsichtigte Erneuerung der katholischen Kirchenmusik ermöglichen und begünstigen – eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Als »Abbé« war nun Liszt in Ungarn der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Nach dem Pester Aufenthalte wurde er nach Gran zum Kardinal Haynald und auf ein Landgut des ihm befreundeten Baron Augusz eingeladen, und wie einst, als er zum ersten Male von seinen madjarischen Landsleuten gefeiert worden, so stand er auch jetzt im Mittelpunkte rauschender Festlichkeiten und jauchzender Begeisterung. Bülows mußten an all dem teilnehmen, und Wagner, der durch Briefe Cosimas von dem Verlauf der Reise unterrichtet war, wußte oder wähnte, daß es hierbei in aller Form darauf abgesehen war, seine Freundin zu zerstreuen, abzulenken, »auf andere Gedanken zu bringen«. In Wien beispielsweise wollte Cosima die Wohnung besichtigen, die Wagner im Vororte Penzing innegehabt hatte. Bülow aber wußte dies zu verhindern und zeigte ihr dafür die glänzenden Läden der inneren Stadt, für die sie in ihrer jetzigen Gemütsverfassung wenig Sinn hatte. In Pest übernahm dann Liszt gewissermaßen das Amt, für Cosimas »Heiterkeit« zu sorgen.

Aus dem braunen Buche entnehmen wir, wie tief Wagner darunter litt. »Welcher Wahnsinn!« »Soll man es glauben?« »Ach, blöde Herzen, blinde Augen!!« Solche Stoßseufzer unterbrechen immer wieder die Aufzeichnungen über sein Befinden, seine Arbeit, über die Bücher, die er liest, über die Eindrücke der großartigen landschaftlichen Umgebung. »Wir dürfen uns nicht wieder trennen, hörst Du? – Dies ist das Eine, und bleiben wir stets zusammen, so wollen wir das übrige kommen sehen.« »Nur Du hast auf mich ein Recht. Niemand sonst weiß etwas von mir.« »O Cosima! Du bist die Seele meines Lebens! Ganz und gar! – Ich sah in das flache Land hinein … dachte mir München ohne Dich. Alles Grab! – Nichts, nichts mehr ohne Dich! Du bist die Seele von allem, was noch in mir lebt.« »Bleibe bei mir, geh nicht wieder. Sag's dem armen Hans offen, daß ohne Dich es mit mir nicht mehr geht. O Himmel, könntest Du ruhig vor der Welt mein Weib sein! Dies stete Kommen und Gehen, wieder Kommen, wieder Fortmüssen, Verfügenlassen über Dich – es ist entsetzlich … Du Ärmste gehst mir auch darüber zugrund.« »Wer erkennt denn den Menschen neben sich? Was wissen unsere liebsten Freunde von uns? … Keiner findet es aus sich heraus, wer der andere ist. – So fürchte ich, werden wir doch zugrunde gehen.« »Gute Nacht! Du bist doch mein Weib – – –« »Da hast Du zehn Tage aus meinem Leben … Dir fern, bin ich Dir immer näher gekommen! … Du bist mein Ein' und alles.« Diese Anrufe und Aufschreie kehren auch in München im braunen Buche wieder. »Alles ist besser als so von Gott verlassen sein, wie ich gestern war! – Was hab' ich da ›geklagt‹! Wie ganz unähnlich war ich da Deinem heiligen Vater, der ja nie klagt!« »Ach! wenn das Zauberwort zu finden wäre, das die Deinigen über Dich vollständig belehrte! Wie bleibt ihr Wissen von Dir halb und lückenhaft. Nun schleppen sie Dich herum. Das demütigt mich tief, daß sie das dürfen! Aber, daß Du Dich eigentlich nicht schleppen ließest, sondern um Dein Leiden, Deine Schwäche zu betäuben, nun gerade Dich glauben machen wolltest, es wäre so auch gut, und dies und jenes habe doch auch sein Recht, und was ich alles weiß, und was man Dir sagt: – dann könnte und kann ich nicht mehr zusehen: dann hat alles keinen Sinn mehr für mich, und meine Liebe erscheint mir selbst als Schwäche! Mir kommst Du dann ganz verloren, völlig untreu vor. – – Ach – an die Arbeit!! – – –« »Auch diese Trennung, mit vielen ihrer Qualen, erlebte ich – vor einem Jahre. Ich werde sie wieder erleben! In einem Jahre wird die Zeit sein, wo Cos alles vergessen haben wird, welche Leiden sie mir jetzt zufügte, welche Qualen der Zerrissenheit sie sich bereitete, wird plötzlich finden, daß es doch gar nicht anders gehe, als einer neuen Bestimmung des Vaters abermals zu folgen – und alles wird wieder so kommen! – Daran müßte man sich also gewöhnen!! –«

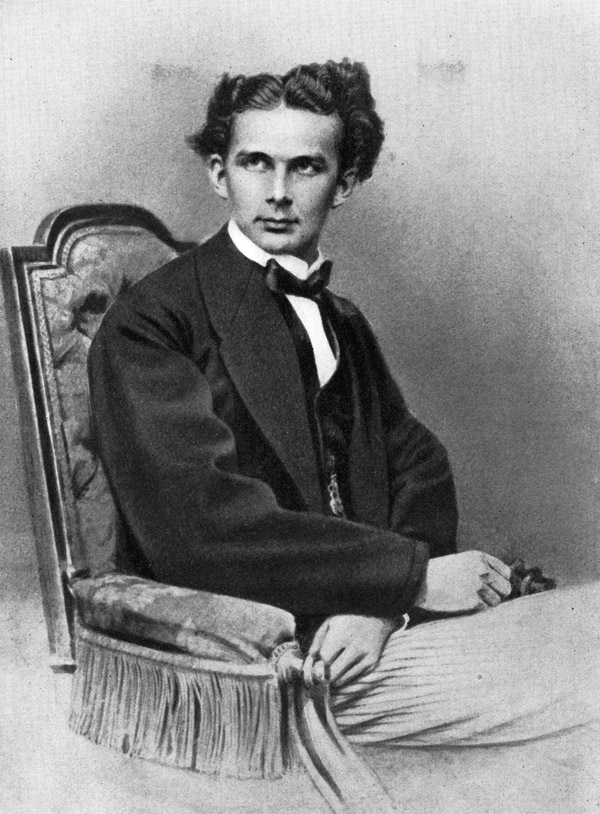

König Ludwig II. von Bayern.

Nach einem aquarellierten Lichtbild im Hause Wahnfried.

Photo F. Bruckmann, München

Wohnhaus Triebschen bei Luzern

Blick von Triebschen auf den Vierwaldstätter See.

Photos Franz Schneider, Luzern

In diesen Tagen aber, in denen er sich so quälte und mit Ungeduld des entscheidenden Schrittes harrte, der Cosima für ihn frei machen sollte – in diesen Tagen schrieb er dem König im Zusammenhange mit der deutschen Musikschule, die ihm fürs erste noch wichtiger war als das Festtheater: »Sterbe ich heute, so ist Hans Bülow der Einzige, dem ich die Aufführung meiner Werke übergeben kann: ja komme ich endlich dazu, mein Testament zu machen, so werde ich ausdrücklich diese Bestimmung hinterlassen, daß nur Er autorisiert sei, meine Werke aufzuführen. Bülow hat alles zum allergrößten Künstler, und dazu Fähigkeiten, die ich selbst nicht besitze: ihm fehlt nur eines: ideale Produktivität. Besäße er diese, so würde er aber mir verloren sein: durch das, was er nicht hat, ist er daher für mich unersetzlich. Ich brauche ihn nicht zu rühmen: seine ganz unvergleichliche Leistung als Dirigent des Tristan hat alles mit Staunen erfüllt. Außer mir versteht keiner so zu dirigieren. Sein Ruhm als ausübender Musiker wird nur von Liszt übertroffen: außerdem hat er keinen Gleichen. Dazu hat Bülow eine vollkommene Gelehrtenbildung … Auf den ersten Blick müssen wir ersehen, daß dieser treue Freund dazu erkoren ist, alles das auszuführen, zu bewachen und zu besorgen, was neben meiner schaffenden Tätigkeit zu wirken ist, was mir aber abgenommen werden muß, wenn ich ohne Störung bei dem einen, beim Schaffen gelassen werden soll.« Die Notwendigkeit der Trennung Cosimas von Bülow, aber auch die untrennbare Zusammengehörigkeit Bülows und Wagners – dieser unlösbare Widerspruch lag wie ein dunkler Schatten neben dem hellen Licht, das sich sonst um Wagner verbreitete.

Um seine Zukunft zu sichern und seine Unternehmungen in jeder Hinsicht zu fördern, war nun auch seine wirtschaftliche Lage vollkommen in Ordnung gebracht worden. Für sein Münchner Dasein war in jeder Hinsicht, durch Wohnung und Jahresgehalt, glänzend gesorgt. Damit er aber auch seine Wiener Verbindlichkeiten endgültig ordnen und alle Schulden tilgen könne, ließ ihm der König durch die Kabinettskasse ein unverzinsliches Darlehen von vierzigtausend Gulden anweisen. Cosima war eben bei ihm, als die Botschaft einlangte, und gewahrte den ungeheuren Eindruck, den dieser neue Beweis der königlichen Liebe und Gnade auf ihn machte. Sie bedauerte nur, daß die frohe Kunde in einer »trockenen Sekretariatsanzeige«, nicht in einem Schreiben des königlichen Freundes ausgesprochen war, und daß die Summe nicht ins Haus kam, sondern daß Wagner genötigt wurde, sie selbst zu beheben. Sie wollte, daß ihm »das Freundesgeschenk auch durch Freundeshand überbracht« werde, und erbot sich, das Geld in seinem Namen abzuholen. Wagner erteilte ihr die nötige Vollmacht, mit der sie am anderen Morgen wie zu einem festlichen Spaziergange, ihr ältestes Töchterchen an der Hand, sich zur Kasse aufmachte. Dabei war sie von der begreiflichen Vorstellung erfüllt, daß die Beamten, in deren Augen der Empfänger der königlichen Gunst doch wohl besonders verehrungswürdig sein mußte, nun auch sie freundlich und hochachtungsvoll empfangen würden. Statt dessen wurde sie nur wortkarg gefragt, wie sie es anfangen werde, die ganze Summe mit sich zu führen, ob sie etwa die Säcke Silbergeldes selbst tragen wolle. Da sie erstaunt bat, ihr Papiergeld zu geben, erklärte man, davon sei nicht genug vorrätig, die Hälfte wenigstens müsse sie in Silber nehmen. Dieser Unfreundlichkeit gegenüber empfand sie zunächst den Trost, daß wenigstens dem Meister eine so demütigende Behandlung erspart geblieben, und übernahm es nun, von dem heiteren Gefühle eines freundschaftlichen Ehrgeizes erfüllt, durch nichts sich abschrecken zu lassen, sondern die Beamten durch ihre Ausdauer zu beschämen. Das Kindermädchen, das sie begleitet hatte, mußte zwei Fiaker holen, die alsbald bei der Kasse vorfuhren, »und mit ruhigem Gleichmut« – es sind die Worte Wagners in einem späteren Briefe an den König – »mit ruhigem Gleichmut half sie selbst die schweren Geldsäcke in die Wagen schaffen, wobei sie endlich bemerkte, daß selbst das barsche Benehmen der Kassenbeamten einer gewissen achtungsvollen Rührung wich, als ob sie unwillkürlich das zarte Motiv der so sonderbar energischen Handlung der edlen Frau begriffen hätten. Wirklich kam diese nun mit ihren beiden Wagen bei mir an, überbrachte mir mühevoll das königliche Geschenk und erklärte mir durch ihre heitere Schilderung, welche Anstrengung es ihr gekostet habe, ihren Vorsatz, das Geschenk nur aus Freundeshand mich empfangen zu lassen, zu Ende zu bringen«. Cosima hatte schon deshalb nicht gezaudert, das Geld unter allen Umständen mitzunehmen, weil sie wußte, daß Wagner am nächsten Tage nach Wien reisen wollte, um dort seine Gläubiger zu befriedigen. Auch sie hat einen Bericht über dieses sonderbare Ereignis für den König verfaßt. Sie schildert da ihre Verlegenheit und sagt, daß sie sich doch zu der merkwürdigen Fracht entschlossen habe, da zufällig kein Fremder anwesend war und da sie sich »auf die Diskretion und ein gewisses Ehrgefühl verließ, welches niemals erlaubt, eine Frau in die Öffentlichkeit zu ziehen«.

Dies war nun freilich ein Irrtum gewesen; die Sache sollte noch sehr bedenkliche Folgen haben. Zunächst erfreute sich Wagner fortdauernd der Gunst des Königs, der ihn sogar für acht Tage zu sich nach Hohenschwangau einlud – und als Wagner am 18. November heimfuhr, begleitete er ihn zur Bahn. Im Wagen vor dem Abschiede beklagte er sich über seine verständnislose Umgebung. Daß diese jedenfalls kein Verständnis für die Freundschaft mit Wagner hatte, das erfuhr dieser, als er wieder in München war. Nicht nur sein Zusammensein mit dem König und die besonders auszeichnende Behandlung, die ihm diesmal zuteil geworden, auch verschiedene Ratschläge, die er dem Herrscher gegeben hatte und die nun in der Form von Aufträgen an die Minister weitergeleitet wurden – dies alles entfachte neuen Widerstand, neue Erbitterung. Die Vorwürfe und Verleumdungen des Winters und des Frühjahrs wiederholten und steigerten sich im Herbst, und in dem verschärften Streite wurde namentlich Pfistermeister von der einen Seite als der vergeblich warnende, von der anderen als der gewissenlos hetzende Hauptgegner Wagners bezeichnet. Der »Volksbote für den Bürger und Landmann« gab am 26. November unverhohlen der Meinung Ausdruck, Wagner und die Seinen hätten es darauf angelegt, Pfistermeister zu beseitigen, damit die »Gelüste auf Ausbeutung der königlichen Kabinettskasse« leichter befriedigt werden können. Die vierzigtausend Gulden, die natürlich kein Geheimnis geblieben waren, wurden Wagner öffentlich vorgehalten, und er wurde auch dessen beschuldigt, daß er dem König »in kaum Jahresfrist« nicht weniger als hundertneunzigtausend Gulden gekostet habe. Die zweite Summe war nun eben das, was der König gemäß dem Voranschlage in einem Jahre für die Kunst auszugeben pflegte; es hatte hier, sei es absichtlich oder unabsichtlich, eine grobe Verwechslung stattgefunden. Diese war allerdings leicht richtigzustellen. Wagner ging aber beträchtlich weiter und verfaßte eine geharnischte Entgegnung, die am 29. November in den Neuesten Nachrichten erschien, nicht von ihm gezeichnet, doch unverkennbar in seinem Sinne geschrieben – man hielt Cosima für die Verfasserin. Am Schlusse dieser Entgegnung wurde geradezu ausgesprochen, »daß mit der Entfernung zweier oder dreier Personen, welche nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke genießen, der König und das bayerische Volk mit einem Male von diesen lästigen Beunruhigungen befreit wären«.

Das war allerdings eine starke Herausforderung. Der Ministerpräsident von der Pfordten, der Kabinettssekretär von Pfistermeister und der Vorstand der Kabinettskasse von Hofmann zweifelten keinen Augenblick, daß sie gemeint seien. Von der Pfordten berichtete am 1. Dezember an den König und ging ohne Umschweife auf sein Ziel los. »Eure Majestät stehen an einem verhängnisvollen Scheidewege und haben zu wählen zwischen der Liebe und Verehrung Ihres treuen Volkes und der Freundschaft Richard Wagners. Dieser Mann, der es wagt zu behaupten, die in Treue erprobten Männer im kgl. Kabinette genössen nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke, ist vielmehr seinerseits verachtet von allen Schichten des Volkes, in denen der Thron seine Stütze suchen muß und finden kann.« Was diesen Worten dann noch folgte, das waren schwerere Beschuldigungen und ungebührlichere Angriffe, als sie Redwitz vor zehn Monaten gewagt hatte. Der König litt mehr darunter als Wagner. Er weilte damals noch in Hohenschwangau und schrieb, daß ihm das Ende dieses Aufenthaltes durch den Aufsatz in den Neuesten Nachrichten, der Wagner mehr geschadet als genützt habe, verbittert worden sei. Wagner erwiderte, daß der einfache Gebrauch der königlichen Macht die Ruhe herstellen könne. Ludwig aber, auf den außer seinen Verwandten auch der Erzbischof von München einwirkte und dem man sogar die Möglichkeit eines Aufstandes vorspiegelte, hatte nicht die Kraft, das erwartete Machtwort auszusprechen. Am 6. Dezember kehrte er nach München zurück, und schon am 7. überbrachte der Kabinettsrat Lutz dem Künstler die Bitte des Königs, er möge Bayern auf sechs Monate verlassen. Auch brieflich beschwor der König am nächsten Tage seinen Freund, diesem Wunsche Folge zu leisten. »Glauben Sie mir, ich mußte so handeln. Meine Liebe zu Ihnen währt ewig … Bewahren Sie mir immer Ihre Freundschaft; mit gutem Gewissen darf ich sagen, ich bin Ihrer würdig.« Die »Verbannung« Wagners wurde schließlich allgemein bekanntgemacht, mit den Worten des Königs: »Ich will meinem teuren Volke zeigen, daß sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht.«

Zu spät erklärte jetzt die Bayerische Fortschrittspartei, die an der Hetze nie teilgenommen hatte, daß der König über die Stimmung des Volkes gröblich getäuscht worden sei, daß die Anwesenheit Wagners mit den öffentlichen Angelegenheiten des Landes nicht das mindeste gemein habe. Zu spät wandte sich der Abgeordnete Dr. Völk in einer Versammlung in Augsburg gegen die von manchen Blättern beliebte schamlose Zusammenstellung Wagners mit der Tänzerin Lola Montez, deren Beziehungen zu Ludwig I. dessen Abdankung verschuldet hatten. Dieser Vergleich sei eine »grenzenlose Frechheit« und »verdiene Züchtigung und Brandmarkung bei allen, welche nicht bloß von Achtung und Liebe zum König sprechen«. Diese nutzlosen Ehrenrettungen fanden erst Beachtung und Verbreitung, als Wagner den Wunsch des Königs bereits erfüllt hatte. Noch einmal richtete Ludwig schmerzbewegte Abschiedsworte an den Geliebten. »Wir wollen von der Freundschaft nicht lassen, die uns verbindet. Um Ihrer Ruhe willen mußte ich so handeln.« Seinen Wunsch aber nahm er nicht zurück, und am 10. Dezember um ¾ 6 Uhr morgens verabschiedete sich Wagner auf dem Bahnhofe von Cosima und seinen nächsten Freunden. In einem Briefe an seine Braut schrieb Cornelius: »Wagner sah gespenstisch aus; bleiche, verworrene Züge und das schlaffe Haar ganz grau schimmernd … Der Diener Franz und der Hund Pohl reisten mit; als der Waggon hinter den Pfeilern verschwand, war es wie das Zerrinnen einer Vision.« –

Bülow war damals auf einer Konzertreise und konnte Wagner nicht mehr die Hand drücken. Als aber die Neue Preußische Zeitung einen Münchner Bericht über die »demagogischen« und »revolutionären« Umtriebe brachte, durch die Wagner sich selbst das Grab geschaufelt habe, da ließ er sich's nicht nehmen, in derselben Zeitung – er weilte eben in Berlin – sehr bestimmt zu erklären, daß er, der »die Ehre hatte, seit Jahresfrist im vertrautesten täglichen Verkehr mit dem vielgeschmähten Künstler zu stehen, ebensowohl in der Lage sei, als sich berufen und verpflichtet fühle, dieser haltlosen Anklage den allerentschiedensten Widerspruch entgegenzusetzen«. Treffend wies er darauf hin, daß Wagner durch seine Enthaltsamkeit von jeder politischen Kannegießerei vielmehr die Gegnerschaft der gesamten deutschen Demagogie gegen sein Kunstschaffen hervorgerufen hatte und daß anderseits der Kampf in München nicht so sehr um Wagner als vielmehr um die Besetzung der einflußreichen Stellen im Kgl. Kabinette ging und der Name Wagners zu diesem Zwecke von den politischen Parteien – hüben und drüben – mißbraucht wurde. Diese Tatsache kann auch das Verhalten des Königs in unseren Augen einigermaßen rechtfertigen. Er durfte selbst Männer, die ihm persönlich verhaßt waren, nicht ohne weiteres preisgeben, wenn damit einer Partei ein Gefallen erwiesen wurde und das Ansehen der Krone in den daraus entstehenden Wirren bedroht schien. Mit Recht bezeichnete Bülow die Niederlage Wagners nur als etwas vorübergehendes. »Bei meiner demnächst erfolgenden Heimkehr nach München werde ich das Material zusammenstellen, dessen ich zur Verteidigung der schwer gekränkten Ehre meines hochverehrten Freundes und Meisters bedarf.«

Dabei schien er sich keinen Gedanken darüber zu machen, daß auch seine Münchner Stellung durch die Entfernung Wagners zweifelhaft wurde. Aber er war doch von all dem sehr angegriffen. In seinem Briefe an Dr. Gille vom 27. Dezember lesen wir die inhaltsschweren Worte: »Ich mache in einem Jahre immer soviel durch, als für drei Jahre ausreichen würde.«

Wir müssen uns stets vor Augen halten, daß von einer Ungnade des Königs auch diesmal keine Rede sein konnte. Wagner hatte dem König zuliebe seinen Wohnort für ein halbes Jahr verlassen. Sonst blieb alles unverändert. Durch Cosima ließ sich der König fortlaufend über Wagners Befinden und Verweilen unterrichten.

Der Künstler war über Bern und Vevey nach Genf gereist, wo er bis zum Frühjahr bleiben wollte. Er mietete ein Landhaus in der Campagne aux Artichauts, das aber erst wohnlich eingerichtet werden mußte, und unternahm einstweilen einen Ausflug nach Südfrankreich. In Marseille erhielt er die Kunde von dem Tode seiner Gattin. Diese war am 25. Januar 1866 in Dresden gestorben. Noch in den letzten Wochen hatte sie Gelegenheit gehabt, für die Ehre ihres Mannes einzutreten. In Münchner und in Wiener Blättern war das erlogene Gerücht verbreitet worden, Wagner habe sie in seinem Wohlstande schmählich darben lassen. In Wahrheit hatte sie seit ihrer Trennung von ihm, seit Zürich, niemals Not gelitten. In Paris und in Biebrich war der Versuch unternommen worden, das eheliche Zusammenleben wieder aufzunehmen. Aber es ging nicht: Gemütsart, Lebensanschauung, Kunstauffassung waren zu verschieden. Nur in einem bestand nie ein Gegensatz: in der bei allen Kämpfen und Zerwürfnissen doch kaum verminderten gegenseitigen Anteilnahme an dem persönlichen Gedeihen. Wagner hat auch in den schlimmsten Wiener Zeiten nie unterlassen, zuallererst für seine Frau zu sorgen. Er geriet oft nur deshalb in Bedrängnis, weil ihm nach ihrer Sicherstellung ein zu geringes Einkommen verblieb, und er machte nicht selten Schulden, um eine Minderung ihres Einkommens zu verhüten. So konnte denn Minna auf jene gemeinen Angriffe hin öffentlich erklären, daß sie von ihrem Manne eine Unterstützung erhalte, die ihr ein sorgenfreies Dasein gewähre. Sie setzte hinzu: »Es gereicht mir zur besonderen Befriedigung, durch diese meine Erklärung wenigstens eine der vielfachen Verleumdungen, die gegen meinen Mann gemacht werden, zum Schweigen bringen zu können.« Der »Volksbote« ließ sich allerdings nicht beruhigen, sondern behauptete kühn, daß Wagner eben nur durch eine augenblickliche Hilfe diese Erklärung hervorgerufen habe. Erst eine behördliche Zuschrift aus Dresden zwang das Blatt zum Widerruf. Drei Wochen später war Minna ihrem Herzleiden erlegen, der Krankheit, die so viel zu ihrem schwierigen Verhalten beigetragen und die Wagner auch bei ihren bedenklichsten Ausschreitungen und ungerechtesten Vorwürfen nachsichtig und versöhnlich gestimmt hatte.

Er war durch die Nachricht mächtig getroffen und schrieb seinem ehemaligen Dresdner Hausarzt Dr. Pusinelli: »Ich nehme an, daß Eure freundliche Fürsorge der Leiche meiner unglücklichen, armen Frau in meinem Namen dieselbe Ehre erzeigen ließ, die ich ihr erzeigt haben würde, wenn sie glücklich an der Seite des von ihr beglückten Gatten dahingeschieden wäre. Ganz in diesem Sinne bitte ich für ihre Ruhestätte zu sorgen.« Das Leiden Minnas war es auch gewesen, das Wagner immer wieder davon abgehalten hatte, seiner Frau mit ihrem empfindlichen Herzen die Quälereien eines Scheidungsverfahrens zuzumuten. Da sie getrennt waren und einander auf keine Weise im Wege standen, so hielt er es für eine unnötige Grausamkeit, ihr irgendwelche schwere Aufregungen zu bereiten. Nun hatte das Schicksal selbst ihr Band gelöst. Ein Hindernis seiner Vereinigung mit Cosima war gefallen. Aber dieser Gedanke hatte jetzt den geringsten Raum in ihm. Er war nur tief bewegt bei der Rückschau auf die drei Jahrzehnte, in denen sein Dasein mehr oder weniger eng mit dem der Verblichenen verbunden gewesen war. Aus einem stürmischen Liebesbunde, einer höchst unbesonnenen voreiligen Heirat und einer wenig glücklichen jungen Ehe war dann doch eine echte Schicksalsgemeinschaft geworden, die sich in der Pariser Leidenszeit schön bewährt hatte, die sich aber später in dem Maße lockern mußte, als der Wille und der Weg Wagners immer mehr in eine Ferne und Höhe strebten, in die Minna nicht zu folgen vermochte. Wagner hatte die Todesnachricht durch Cosima erhalten, an die Dr. Pusinelli sich wenden mußte, da ihm der Aufenthalt Wagners nicht bekannt war. Cosima wäre am liebsten sofort nach Frankreich gereist, um dem wie Betäubten »in schwerer Stunde« beizustehen. Er aber wollte seine Erschütterung allein niederkämpfen. Erst nachdem er in die »Artichauts« zurückgekehrt und das Haus gegenüber dem Montblanc entsprechend instand gesetzt war, bat er Cosima, ihn zu besuchen.

Inzwischen hatte der Tod Minnas der »öffentlichen Meinung« auch noch weiteren Grund gegeben, sich wieder einmal recht gehässig vernehmen zu lassen. In der von einem Geistlichen geleiteten Augsburger Postzeitung wurde behauptet, Cosima von Bülow habe am Tage der Bestattung Minna Wagners in glänzend weißer Kleidung das Münchner Schauspielhaus besucht und so anscheinend ihrer besonderen Freude Ausdruck gegeben. Hans von Bülow wäre nicht Hans von Bülow gewesen, wenn er das ruhig hingenommen und nicht auch gleich dazu benutzt hätte, diesen Leuten einmal ordentlich die Wahrheit zu sagen. »Da Frau von Bülow«, so schrieb er dem Schriftleiter H. Birle, der ihm eine Berichtigung oder eine Erwiderung freigestellt hatte, »da Frau von Bülow, die Tochter des hochwürdigen Abbé Franz Liszt in Rom, der Öffentlichkeit nicht angehört, da sie weder Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin usw. ist, kurz nicht zu denjenigen Damen zählt, deren Photographie man in den Kunsthandlungen ausstellt und verkauft, so darf ich es mir als eine der impertinentesten Unziemlichkeiten verbitten, wenn ihre Privathandlungen, und als solche gilt ein Theaterbesuch, wäre er auch in der auffallendsten Toilette und selbst am Todestage des nächsten Anverwandten erfolgt, in öffentlichen Zeitschriften kritisiert, lobend oder tadelnd überhaupt erwähnt werden … Trotzdem nun zufälligerweise alle in der Münchner Korrespondenz der Nr. 32 der Postzeitung enthaltenen Behauptungen erlogen sind – denn: erstlich stehen wir in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu meinem hochverehrten Freunde Herrn Richard Wagner, noch standen wir in freundschaftlicher zu seiner verstorbenen Gattin, zweitens hat meine Frau am Bestattungstage der Frau Wagner das Münchner Schauspielhaus nicht besucht, endlich pflegt sie niemals in ›glänzend weißer‹ Kleidung zu erscheinen – so halte ich es ebensosehr unter meiner Würde als auch formell ganz verkehrt, diese ›tatsächliche‹ Berichtigung ›zur Erwiderung‹ auf jenen Artikel der Redaktion der Augsburger Postzeitung einzusenden. Wodurch ich mich beleidigt fühle, wogegen ich protestiere, was ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln zu verhüten, oder wenn es geschehen, zu züchtigen suchen werde, das ist die – entschuldigen Ew. Hochwürden den Ausdruck, ich finde keinen anderen – gegen meine Frau verübte ›Polissonnerie‹. Aus diesen Gründen, wie Ew. Hochwürden begreiflich finden werden, bin ich nur in der Lage, deren zweite Proposition zu akzeptieren, daß nämlich ›die Redaktion der Postzeitung ihr Bedauern über die Aufnahme jenes Passus öffentlich erkläre‹.« Dieser gegenständlichen Auseinandersetzung folgte eine allgemeiner gehaltene, sehr nachdrückliche und ebenso geistvolle Verteidigung Wagners, zu der sich Bülow deshalb veranlaßt sah, weil jene beleidigende Auslassung ja doch ihm gegolten habe und er wohl nur in seiner Eigenschaft als Freund, Schüler und »enthusiastischer Verehrer« Wagners zum Gegenstande unliebsamer Aufmerksamkeit geworden sei. Warum, woher, so fragte er, die erbitterte Verfolgungswut gegen diesen Künstler und seine Freunde? Aus einem ganz unseligen Mißverständnis! Niemals sei Wagner den Bayern oder der katholischen Religion gefährlich oder abhold gewesen. Wagners Ansichten und Absichten seien so echt deutsch, antijüdisch und antimaterialistisch, daß sie viel mehr eine begünstigende als eine befehdende Gesinnung von seiten der erleuchteten Katholiken verdienten. Dabei betonte Bülow, daß er, »zur Ausführung von Wagners Kunstideen berufen«, zwar Akatholik, aber durchaus nicht Antikatholik sei, daß er alle seine Kinder katholisch erziehen lasse und daß er, selbst wenn er den katholischen Geist mißverstünde, schon aus schuldiger Pietät gegen seinen Schwiegervater niemals sich irgendwie antikatholisch gebaren könnte. –

Cosima, die am 6. Februar ihre Großmutter in Paris verloren hatte, reiste mit ihrer Tochter Daniela nach Genf. Wagner fuhr ihr bis Lausanne entgegen. Kurz vorher, am 24. Februar, hatte Bülow die Lisztsche »Legende der heiligen Elisabeth« in München höchst erfolgreich aufgeführt, und Wagner hatte es bitter empfunden, daß er nicht mit dabei sein konnte. Schwer darunter leidend, daß er aus München »verbannt« war, sah er Trost und Heil nur darin, daß ihm jetzt, so weit entfernt von den gewohnten Verhältnissen, wenigstens die lang ersehnte vollkommene Ruhe für sein Schaffen gesichert schien. Als Cosima am 7. März bei ihm war, fühlte er sich wieder glücklich, spürte er wieder häusliches Behagen. Cosima jedoch erkannte, daß der Aufenthalt in Genf, wo übrigens die Miete schon am 1. April ablief, nicht das Richtige sei. Sie unternahmen gemeinsam eine Erkundungsfahrt in die französische Schweiz, und außerdem trat Wagner mit einem Vertrauensmanne in Paris in Verbindung, der ihm ein schönes Landgut mit einem Schlößchen ausfindig machen sollte, »etwa bei Avignon und Arles bis nach Perpignan und zu den Pyrenäen oder wo immer, aber nicht in Marseille oder Nimes, sondern lieber in einer jener Städte außerhalb des Verkehrs, wo man so wohlfeil lebt«. Der Pariser Freund – wir kennen nur Wagners Brief, aber nicht den Empfänger – sollte ihm womöglich die Pacht für fünf bis sechs Jahre verschaffen, mit dem Vorbehalte des späteren Ankaufes. Der Preis sei Nebensache. »Die Hauptsache ist, daß ich mich in angenehmer Weise außerhalb der Welt befinde, fern von jeder Berührung mit den schrecklichen Verhältnissen der Vergangenheit. Das ist das einzige Mittel, um meine begonnenen Werke zu retten, die verloren wären, wenn ich noch ein Jahr die bisherigen Aufregungen erdulden müßte.«

Doch das Schicksal hatte es anders gewollt. Weder in Frankreich noch in der französischen Schweiz fand sich das Gesuchte. Am 30. März 1866 unternahmen sie einen Abstecher in die deutsche Schweiz und fuhren am nächsten Tage, am Ostersamstag, von Luzern nach Romanshorn über den Vierwaldstätter See, vorbei an Triebschen. Dieses dem Obristen Am Rhyn gehörige einfache, aber wundervoll gelegene Landhaus – eine gute halbe Stunde von der Stadt – hatte es ihnen sofort angetan. Cosima reiste weiter nach München, Wagner aber blieb in Luzern und besichtigte einige Tage später das Haus, mit dessen Eigentümer er alsbald die Miete abschloß. Die Auflösung seines Münchner Aufenthaltes war bereits entschieden, und der unverhoffte Fund in dieser herrlichen Gegend, die er schon seit langem liebte, bot ihm erwünschte Zuflucht. Gleichzeitig aber hatte sich der König entschlossen, die »Verbannung« allmählich aufzuheben. Er bot dem Freunde vorläufig ein Jagdhaus an und drang mit seiner ganzen schwärmerischen Beredsamkeit auf Cosima ein: »Der Triumph der Feinde war voreilig, geradezu blöde, denn sie kennen nicht die heiligen Mächte, welche die Brust des Begeisterten, Treuen erfüllen. Teure Freundin, ich beschwöre Sie, tun Sie Ihr Möglichstes, um den Geliebten zu bestimmen, meiner Freundesbitte zu willfahren. – Glückselige Sonne, die dem Tage leuchtet, der die zusagende Antwort des Einzigen, des Angebeteten bringen wird.« Aber Wagner sagte nicht zu. Nach kurzem Schwanken wußte er, daß es für ihn keinen Sinn habe, sich in die alte Gefahr zu begeben und neuer Ungewißheit auszusetzen. »Willkommen, Schicksal«, schrieb er an Cosima, »Asyl sei Triebschen.«