|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Weihnachtstage 1837 ist Cosima Liszt zur Welt gekommen.

Mit dem Weihnachtstage verbinden wir die Vorstellung des deutschen Winters: der verschneiten Wälder und des Christbaumes in der vom Ofen durchwärmten Stube, in der die Kinder und die Erwachsenen sich ihrer Festgaben freuen und den Segen der Häuslichkeit und des Familienlebens, aber auch die Zusammengehörigkeit mit allen, die zur selben Zeit das gleiche Fest begehen, stärker und bewußter empfinden als sonst. Mit andachtsvollem Eifer hat die Frau, die am 25. Dezember 1837 in Bellaggio am Comer See geboren wurde, im Sommer und im Herbst ihres Lebens unsere lieben deutschen Weihnachten gefeiert, und noch fünf Monate vor ihrem Ende begrüßte die Zweiundneunzigjährige das Weihnachtsfest als Vereinigungstag. Alles, was die Menschen verbindet, meinte sie, soll man pflegen. Doch andere Sterne leuchteten über ihrer Geburt. Zwei starke, herrische Persönlichkeiten hatten sich losgelöst aus der Gemeinschaft des Bürgerlichen und Alltäglichen, unbekümmert um das Urteil ihrer Nächsten und um die Vorurteile der Gesellschaft, dem Zuge des Herzens folgend, der für sie die Stimme des Schicksals war – Franz Liszt und Marie d'Agoult. Sie wollten ihr Glück wie einen Traum genießen, suchten den Pflichten und den Lockungen des äußeren Lebens zu entrinnen, bargen ihr Dasein, das mit tausend Fäden an die Welt und an die Öffentlichkeit geknüpft war, immer wieder in einer wohltätigen Stille, in der sie nur die Kunst und die Natur auf sich wirken ließen. Da waren auch die Stimmen, die von innen her ihren Bund bedrohten, am leisesten zu vernehmen. Solche Tage der Ruhe und der Eintracht erlebten sie am Comer See. Über ihnen blaute der italienische Himmel, um sie prangte das Immergrün eines ewigen Frühlings.

Der Deutschungar Franz Liszt, geboren am 22. Oktober 1811 zu Raiding, im heutigen österreichischen Burgenlande, war mit sechsundzwanzig Jahren ein berühmter Mann. Als Wunderkind hatte er seine Laufbahn begonnen. Seine musikalische Begabung, die sich fast alles spielend aneignete, was andere in strenger Zucht erarbeiten müssen, seine vom Schöpfer verliehene Beherrschung des Klavieres, mit der er schon in der Jugend die Zeitgenossen überflügelte und bald zum bahnbrechenden Meister wurde, lassen sich nur mit den ähnlichen Gaben Mozarts vergleichen; und wie Mozart war er nicht nur als Kind eine aufsehenerregende, wunderartige Erscheinung, sondern wurde auch ein früh gereifter, bildungseifriger, geistvoller, von den ernsten Dingen des Lebens berührter Jüngling, nur nicht so kindlichen Herzens, so daseinsfroh und dem Augenblicke hingegeben wie sein unsterblicher Vorgänger, was hier angeborner Charakter war, das wurde genährt und gefördert durch die Ereignisse des Lebens und die Verhältnisse der Zeit. Mozart war bis zu seiner Verheiratung, und noch darüber hinaus, umsorgt und geleitet von einem liebevoll verständigen, in seiner Art vorbildlichen Vater und Erzieher. Adam Liszt hatte nach allem, was wir von ihm wissen, wohl das Zeug in sich, es Leopold Mozart gleichzutun. Aber ein grausames Schicksal riß den Vater von der Seite des Sohnes.

Nach einigen Lehrjahren bei Karl Czerny in Wien, geweiht vom Segen Beethovens, war Liszt mit zwölf Jahren nach Paris gekommen, wo er bei den angesehensten Lehrern des Konservatoriums studieren sollte. Sein Studium wurde dadurch vereitelt, daß keine Ausländer in die Anstalt aufgenommen wurden. Für Liszt war das kein Unglück. In rastloser selbständiger Arbeit vervollkommnete er sich als Klavierspieler. Paris aber, die Weltstadt und damals die führende Musikstadt, war der rechte Boden für sein öffentliches wirken. Durch Konzerte in Paris, in Frankreich und in England schuf er sich den Namen, der auf seinen späteren Reisen durch ganz Europa unerhörten Glanz erhielt. Auf der dritten Rückreise von England, als Vater und Sohn im Seebade von Boulogne Erholung suchten, starb Adam Liszt am 28. August 1827 infolge plötzlicher Erkrankung. Mit zweiundzwanzig Jahren hatte einst Mozart in Paris die Mutter verloren, ihm blieb der Vater. Mit noch nicht sechzehn Jahren verlor Franz Liszt in der Fremde den Vater, ihm blieb die Mutter, eine schlichte deutsche Frau aus Krems an der Donau, die damals noch in Österreich weilte und die hernach, in Paris, zwar ihr Hochdeutsch verlernte, der angestammten Mundart jedoch bis ans Ende die Treue wahrte. Ehe Mozart sich in Wien auf eigene Füße stellte, hatte sein Vater sich um alle Kleinigkeiten gekümmert, ihm jede Sorge abgenommen und so dazu beigetragen, daß Mozart bis zuletzt in manchem ein großes Kind blieb. Bei Liszt fand nach dem Tode des Vaters der Leichtsinn der Jugend keinen Raum mehr. Mit staunenswerter Kraft und Entschlossenheit nahm er sein Leben in die Hand und trug er fortan allein die Verantwortung. Er sorgte für die Mutter, die er jetzt zu sich rief. Seine künstlerischen Triumphe hatten ihm bereits solche Einnahmen verschafft, daß er Anna Liszt für alle Fälle sicherstellen konnte. Seine alsbald beginnende rege Lehrtätigkeit, die ihn mit den vornehmsten Kreisen in Verbindung brachte, schützte ihn auch weiterhin vor wirtschaftlicher Not, vor der Mühsal eines unsicheren Erwerbes. Aber seelisch leicht war seine Lage nicht. Der schwere Verlust, den er erlitten, der tiefe Schmerz, der ihn durchbebte, die ungewohnten neuen Aufgaben, die seine zarten Schultern drückten, das ihm noch nicht völlig Vertraute seiner Umgebung, die auch für den Erfahrenen schwierigen und oft verhängnisvollen ungesunden Zustände auf dem sogenannten Kunstmarkte, das alles erforderte einen ganzen Mann.

Wir kennen kaum ein Beispiel solcher Überlegenheit und solchen Gleichgewichtes bei einem vorzeitig in den Wirbel des Daseins gerissenen Minderjährigen. Doch das Gleichgewicht mußte immer wieder aus widerstreitenden Empfindungen und gegensätzlichen Einflüssen errungen und befestigt werden. Der Mangel einer regelrechten Schulbildung und einer planmäßigen geistigen Erziehung, den Liszt allerdings durch seine natürlichen Gaben, durch seinen hellen verstand, seinen offenen Sinn für alles Wirkliche, sein beinahe unbegrenztes Auffassungsvermögen für alles Wertvolle und Bedeutende, seinen leidenschaftlichen Drang nach künstlerischer Vollendung und innerer Befreiung, reichlich wettmachte, dieser Mangel nötigte ihn besonders zu wachsamer Haltung und zur Selbstzucht. Um die Lücken seines Wissens auszugleichen, studierte er unermüdlich im – Konversationslexikon, sogar bei den täglichen Fingerübungen, und gleichzeitig verschlang er die neuesten Erzeugnisse des französischen Schrifttums, in denen ein umwälzender »moderner« Geist eine hinreißende Sprache gewonnen hatte. Da waren vor allem Dichter, die ein jugendliches Gemüt im Sturm erobern konnten – Dichter, wenig älter als Liszt, die allmählich zu großer Bedeutung gelangten: der schwärmerische und schwermütige Alfred de Musset mit dem verführerischen Tonfall seiner wohlklingenden Rede; der laute, prahlerische Viktor Hugo mit seinen prunkhaften Versen voll glühender Beredsamkeit und seinen aufwühlenden Romanen und krassen Theaterstücken; die genialische Aurora Dudevant, die als George Sand in ihren packenden Erzählungen eine gründlich »emanzipierte« gesellschaftliche Erneuerung predigte und ihre Grundsätze auch gleich persönlich verwirklichte.

Ihnen und den vielen, die hier nicht genannt sind, war eines gemeinsam: wie romantisch sie sich gebärden mochten, sie waren Kinder und Künder ihrer Zeit, sie sprachen zur Gegenwart, sie fühlten sich als Heerrufer und Bannerträger einer von ihnen gewollten Zukunft, und mit dem reinsten lyrischen Schwunge, mit den freiesten Erfindungen ihrer Einbildungskraft verbanden sie stets die Absicht einer lehrhaften Wirkung. Der Sinn ihrer Lehre war das alte Rousseausche »Zurück zur Wahrheit und zur Natur«, dem sie aber nach dem bedenklichen Vorbilde der Französischen Revolution, erfüllt von dem unruhigen Geiste ihres Stammes und ihrer Umwelt, in einseitiger und übertriebener Weise, mit gewaltsamen Mitteln Geltung zu verschaffen suchten. Der entnervten und zerrütteten höheren Gesellschaft, in der sie sich bewegten, die dem Luxus frönte und sich in Sensationen gefiel, stellten sie wohl edle Dichterträume gegenüber und führten die Leser in bessere Welten oder schilderten mahnend und schreckend die Qual der Leidenschaft, den Fluch des Lasters, das Elend der Armut. Sie selbst aber blieben dem Treiben, das sie verurteilten, eng verbunden, nicht nur in ihrer Lebensführung, sondern auch in ihrer Kunst, deren Wortrausch und Farbenpracht, deren üppige, nicht selten überladene Gestaltung, deren betäubender Duft und zuweilen bestrickende Schönheit ein Spiegelbild der Pariser Salons war.

Mehr aber als den Dichtern ergab sich Liszt den Theologen und Moralisten, die hier die notwendige Ergänzung bildeten. Alte und neue Erbauungsschriften lagen auf seinem Büchertisch und hielten ihn die Nächte hindurch wach, von den neuen fesselten ihn am stärksten die des Abbé Lammenais. Dieser suchte die Wahrheit im Glauben und war zuerst ein unbedingter Verfechter des Katholizismus. Doch da er die Wahrheit und mit seinem Herzen suchte, geriet er schließlich in Gegensatz zur römischen Kirche, die seine letzten Schriften als häretisch ablehnte. Mit beiden Richtungen wurde er im Laufe der Jahre zur Mode des Tages, mit beiden nahm er vorübergehend schrankenlosen Besitz von der hungernden Seele Liszts. Auch dieser war fromm und gläubig. Die aussichtslose Liebe zu einer aristokratischen Schülerin, der Komtesse Caroline de St. Cricq, steigerte seine Frömmigkeit zu dem lebhaften Wunsche, in den geistlichen Stand zu treten. Jedoch Zwang, und schon gar geistiger Zwang, war ihm unerträglich. Auch als Künstler strebte er nur nach Freiheit. Er kannte die Dogmen in der Kunst, die der Erfolgheischende anerkennen mußte, wenn er nicht verketzert werden wollte, er wußte, daß die Kunst oder vielmehr das, was die Menschen in ihr suchten und von ihr brauchten, seelenlos und veräußerlicht war; Kunst und Kirche schienen ihm da auf denselben Weg geraten zu sein. Die Erniedrigung der Kunst erbitterte ihn. Er empfand vor allem die Herabwürdigung des Künstlers. Er spürte nur zu deutlich, daß man ihn zwar als Künstler feierte und sich die Freigebigkeit seines Könnens gern gefallen ließ, daß er aber doch nur ein Tafelaufsatz bei den Gastmählern der Reichen war, denen er Unterhaltung zu liefern hatte wie ein geschickter Taschenspieler oder ein kluger Hund, und daß man vielleicht ihm persönlich manches zubilligte, was man dem Künstlerstande vorenthielt. Dieser Stand war noch nicht nach Gebühr geachtet, noch nicht gleichberechtigt mit geringeren, wenn auch nützlichen arbeitenden Ständen. Daß der Vater der Geliebten ihm das Haus verboten, war eine Demütigung, die er nicht verwinden konnte. Es gab Augenblicke, in denen er nichts mehr zu tun haben wollte mit den Leuten, die ihm tosenden Beifall zollten und ihn schmeichlerisch umdrängten. In ihm loderten Verneinung und Empörung.

Aber er fühlte sich als Aristokrat. Er wollte die bestehenden Unterschiede nicht verwischen, sondern erst recht betonen. Er wollte in Erkenntnis seiner Gaben und im Vorgefühle einer großen Sendung nicht Bedienter, sondern Herr sein, wie einst Mozart, wenn er sich auflehnte gegen starre Satzungen, die die Besten in Fesseln schlugen, gegen sperrende Schranken, die den Flug der edelsten Geister lähmten, gegen blinde Vorurteile, die den Wert der Mitmenschen nur nach dem Titel und dem Vermögen maßen, gegen soziale Ungerechtigkeiten, die von einer gedankenlosen Überlieferung gestützt waren, wenn er Freiheit und Selbstbestimmung forderte für jeden, der ein gelungenes Ebenbild Gottes ist, und besonders für den Künstler, der das Göttliche zu den Menschen bringt, so war das nicht Weltbürgertum, nicht Gleichheitswahn, sondern unbändiger Stolz, die Überzeugung vom Adel des Künstlers, das Bewußtsein des eigenen Wertes, der Anspruch, vor den Menschen für das zu gelten, was Gott selber ihm verliehen und befohlen hatte – und bei all dem das Gefühl der Verpflichtung, mit seinem Pfunde zu wuchern, die erkorenen Ideale nie zu verleugnen und die Mächte, deren Botschaft er weitergab, zum Siege zu führen. Während die anderen, mit denen er hauptsächlich verkehrte, für ihre großartigsten und ihre kümmerlichsten Handlungen den Leitspruch » Noblesse oblige« hatten, erwuchs in ihm eine Gesinnung, für die er das herrliche Wort prägte: » Génie oblige!« 1830, zur Zeit der Julirevolution, entwarf er eine Revolutionssinfonie. Die Revolution aber, die er meinte, war nicht die nutzlose und vergängliche jener Tage, sondern »die erhabene Göttin Revolution«, der neunzehn Jahre später Richard Wagner in den Dresdener Volksblättern überschwenglich huldigte, der ewige Widerspruch aller Starken und Mutigen, Aufrechten und Wahrhaftigen gegen die Knechtung durch Lüge und Heuchelei.

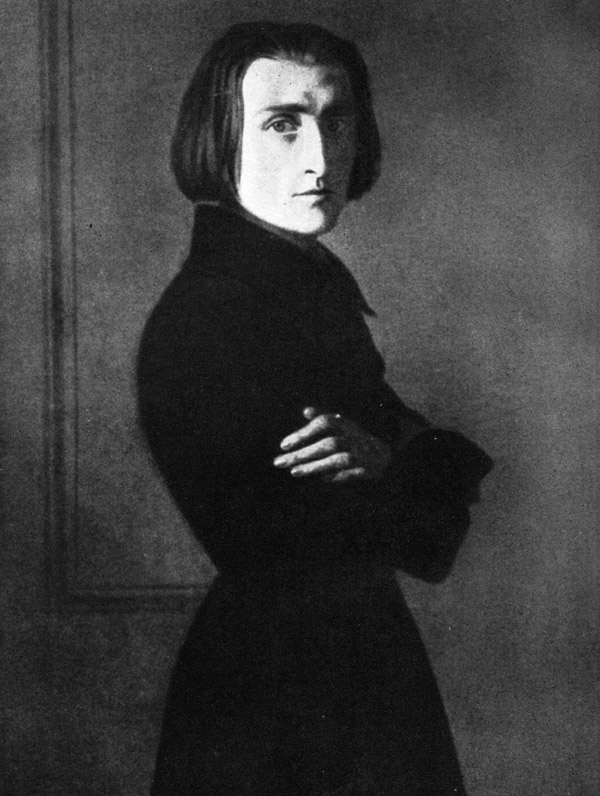

Inzwischen war dieser Schwärmer, der in einer schöneren Zukunft lebte und seine Zeit durchschaute, aber nichts mit ihr gemein haben wollte, ein aufgehender Stern der Gegenwart und in seinem Bereiche der Held des Tages geworden. Seine schlanke, blasse, dämonische Erscheinung, mit den Zügen Dantes und der Stirn und den Zügen eines Jupiters, seine bezaubernden Umgangsformen, sein nie versagendes Taktgefühl, die Würde und Verbindlichkeit seines Auftretens, das Feuer, das dann jäh aus ihm hervorbrach, diese einzigartige Mischung von ritterlichem Anstand und hinreißender Künstlerlaune, weckten den Neid der Männer und erwarben ihm die Gunst der Frauen; er wurde bewundert und vergöttert. Nur gleichsam mit der Bedingung, daß er von seinem Inneren keinen Gebrauch mache. Und eben dies entsprach seinem Stolze. Was niemand von ihm begehrte, das gab er auch niemandem preis. Er spielte Virtuosenstücke und verströmte all sein Leid und seinen Groll, seine Liebe und seine Sehnsucht in wundersam phantastischen, auch sozusagen revolutionären Tongebilden, die damals keiner kannte und kaum einer verstanden hätte. Er genoß in vollen Zügen das Leben und floh immer wieder in die Einsamkeit seines Herzens. Zu viel, zu viel für einen jungen Menschen! Da begegnete ihm Marie d'Agoult.

Sie war zu Frankfurt am Main in der Mitternacht vom 30. zum 31. Dezember 1805 geboren, demnach beinahe um sechs Jahre älter als Liszt. Ihr Vater war der Graf Alexander Victor von Flavigny, ein französischer Offizier aus altem Geschlecht, der nach dem Ausbruche der großen Revolution sein Vaterland verlassen hatte und nach Deutschland gekommen war. In Frankfurt gewann er die Neigung einer achtzehnjährigen Witwe, Marie Elisabeth Bußmann. Diese war eine geborene Bethmann, und die Bethmanns, die aus den Niederlanden stammten und von dort im 17. Jahrhundert infolge ihres mutigen Bekenntnisses zum protestantischen Glauben vertrieben worden waren, zählten zu den ersten Familien Frankfurts. Ihr Reichtum, ihre Tüchtigkeit und ihr Gemeinsinn begründeten ihr hohes Ansehen, das noch vermehrt wurde durch ihren Protestantismus. Denn dieser stärkte die evangelische Partei der Stadt gegenüber der katholischen Minderheit und den aufkommenden Juden. Auch den schönen Künsten erwiesen die Bethmanns Teilnahme und Förderung. Jeder kunstliebende Besucher Frankfurts kennt das Bethmannsche Museum mit Danneckers Ariadne. Der Bankherr und kaiserliche Rat Johann Philipp Bethmann und seine Frau, die aus Basel stammte, wachten eifersüchtig über ihre Stellung. Sie konnten es daher nicht billigen, daß ihre Tochter, die nach dem frühen Tode des Gatten wieder in die Obhut des väterlichen Hauses gekommen war, eine Verbindung mit dem landfremden Flüchtling eingehen wollte, der überdies Katholik war. Doch die Liebende wußte die Rechte ihres Herzens durch List und Kühnheit durchzusetzen, mit einer Verachtung der anerzogenen Bürgerlichkeit, die uns wie ein Vorbild für das spätere Verhalten ihrer Tochter und ihrer Enkelin anmutet. Flavigny, ein treuer Diener der Bourbonen, warb in Deutschland für ein französisches Heer, das die Revolution besiegen und das Königtum wiederherstellen sollte. Diese Werbetätigkeit geschah unter den Augen der Behörden. Bethmann machte nun seinen Einfluß dahin geltend, daß Flavigny, dessen Paß angeblich nicht in Ordnung war, von der Stadt einen Ausweisungsbefehl erhielt. Als der Graf sich nicht weiter darum kümmerte, wurde er verhaftet. Da besuchte ihn Marie Elisabeth im Gefängnis und blieb, zum Entsetzen der Verwandtschaft und aller vornehmen Häuser Frankfurts, so lange bei ihm, daß Vater Bethmann nichts anderes tun konnte, als seinen Einfluß vielmehr zur baldigen Freilassung Flavignys zu verwenden und dem Paare seinen Segen zu geben. Dieses wohnte abwechselnd in Frankfurt, Dresden, Wien und München, bis die veränderten politischen Verhältnisse dem Grafen die Rückkehr in seine Heimat gestatteten. Dienste bei Napoleon nahm der Königstreue nicht. Seine Beziehungen zu Deutschland blieben aufrecht. 1813 wurde er Bürger der Freien Stadt Frankfurt. Durch seine Mutter, die aus Solothurn stammte, und durch seine Geburt in Genf war er auch Schweizer Bürger.

So floß deutsches und französisches Blut, so lebte auch niederländische und schweizerische Überlieferung in der Komtesse Marie, dem dritten Kinde aus dieser Ehe. Sie war der Liebling des Vaters, dem sie auch besonders ähnlich sah. Auf einem Schlosse in der Touraine, das Flavigny mit dem Vermögen seiner Frau erworben hatte, wuchs sie auf, in ungebundenem Verkehre mit der Natur, mit Landleuten und Tieren. In ihren Erinnerungen sagte sie: »Ich habe nie Gefallen an Puppen gefunden, schon als Kind verlangte ich nach Leben und Wahrheit.« Ein deutsches Kinderfräulein ließ sie die Grimmschen Märchen, die Fabeln von Gellert und Schillers Gedichte lesen. Der religiöse Unterricht spielte die geringste Rolle. Nach der Rückkehr Napoleons von Elba, als sich die Bourbonen von neuem bedroht sahen, wurde Marie nach Frankfurt zur nunmehr verwitweten Großmutter Bethmann in den Basler Hof gebracht, hier lernte das Kind die große Welt kennen, aber auch die oft merkwürdige Beschränktheit streng bürgerlicher Anschauungen. Die »kleine Gräfin«, wie sie von der Dienerschaft genannt wurde, Tochter eines Katholiken, wurde von der Großmutter und von anderen Verwandten nicht allzu freundlich behandelt. Sie selbst wußte damals ebensowenig, ob sie Katholikin oder Protestantin sei, wie sie hätte sagen können, sie sei eine Deutsche oder eine Französin. Ursprünglich war sie, nach dem allgemeinen Brauche, dem Glauben ihrer Mutter folgend evangelisch getauft worden, über die verwandten ihres Vaters verlangten – nicht aus Glaubenstreue, sondern aus gesellschaftlichen Rücksichten – ihren Übertritt in die katholische Kirche. Die Folge war ein gelinder Aufruhr in dem großmütterlichen Hause. Marie kam vorübergehend in eine Erziehungsanstalt, und nach der abermaligen Wiederherstellung des Königtums in Frankreich kehrte sie dorthin zurück, von ihrem einjährigen Aufenthalt in Frankfurt hatte sie nur eine Erinnerung für ihr ganzes Leben mitgenommen: eine Begegnung mit Goethe, der dem Kinde die Hand auf den Scheitel legte, wie Beethoven dem Knaben Liszt.

In Frankreich war auch jetzt ein deutscher Professor ihr Erzieher, und daneben mußte sie sich alle Künste und Lockungen einer eleganten französischen Aristokratin aneignen. Die französische Galanterie, ja die französische Frivolität begann auf sie einzuwirken. Der jähe Tod ihres Vaters brachte eine starke Veränderung in ihr Leben. Zunächst kam sie mit der Mutter, die ihre Vermögensangelegenheiten zu regeln hatte, wieder nach Frankfurt. Sie war vierzehn Jahre alt und sah aus wie sechzehn. Jetzt erst, da sie schon Bälle besuchen durfte und an großen Festen teilnahm, lernte sie den vollen Glanz eines reichen und vornehmen Weltlebens kennen. Aber sie blieb dagegen gleichgültig. Größeren Eindruck machten ihr die alten Gassen und das mittelalterliche Gepräge der deutschen Krönungsstadt, die sich damals mit den neuen, lichteren Vorstädten zu umgürten begann. Im nächsten Jahre kam Marie für kurze Zeit in eine Erziehungsanstalt in Paris. Sie war nach Namen und Vermögen zu einer großen Heirat bestimmt und dazu berufen, in der Pariser Gesellschaft eine bedeutende Rolle zu spielen. Dazu gehörte auch die Vorbereitung im Sacré Coeur. Ihr empfängliches Gemüt erlag hier bald dem Einfluß ihres Beichtvaters, eines gewiegten Mannes aus der Gesellschaft Jesu. Eine überschwengliche, bis zur verzückten Inbrunst sich steigernde Frömmigkeit fing an, sie zu beherrschen. Als die Zeit im Kloster beendet war, wäre sie am liebsten für immer dort geblieben.

Marie Gräfin d'Agoult.

Nach einem Gemälde von Henri Lehmann.

Aus der Rich.-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

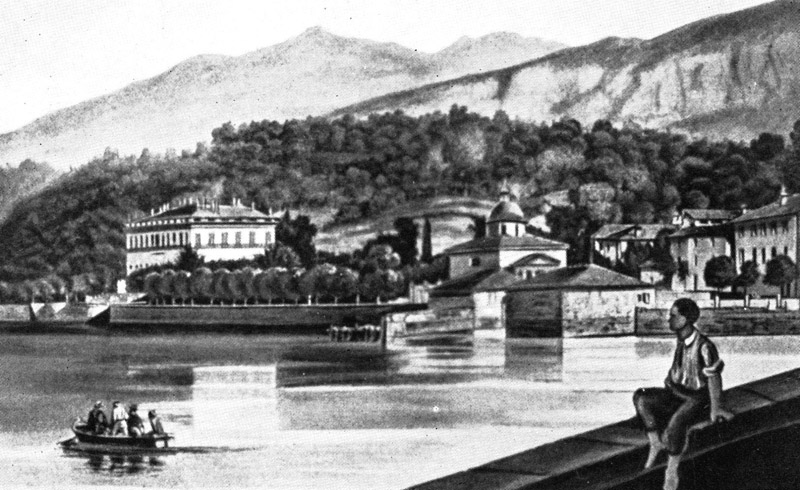

Bellaggio am Comer See mit der Villa Melzi.

Nach einem alten Stich

Franz Liszt (1839).

Nach einem Gemälde von Henri Lehmann.

Mit Genehmigung von Herrn Daniel Ollivier, Paris

Fünf Jahre später war sie verheiratet. In der Zwischenzeit hatte sie Werbungen und Anträge aus den höchsten Kreisen über sich ergehen lassen müssen, die aber noch nicht zum Ziele führten. Sie wurde ja nie gefragt; doch die Sache war jedesmal so wichtig, daß man sich nicht leicht entscheiden konnte. Ein einziger, der Graf August de Lagarde, gefiel ihr, sie weckte seine Neigung, Mißverständnisse und Unentschlossenheit vereitelten die Werbung. In ihrer Enttäuschung warf sie sich auf das Lesen großer Schriftsteller und erhabener Dichtungen. Unterdessen wurden ihr die stets neu erwogenen Heiratspläne unerträglich. Sie selbst, für die die Ehe nach der Auffassung ihres Standes nur eine notwendige und gleichgültige Pflicht war, bat ihre Mutter, bald ein Ende zu machen. So wurde sie die Gattin des Grafen Karl d'Agoult, eines ehrenwerten Obersten aus allerbester Familie, die sogar zur Hofgesellschaft gehörte. Auch diese Verbindung kam nicht glatt zustande. Zweimal war die Verlobung gelöst und zweimal wieder geschlossen worden. Doch nun war alles so geordnet, wie es die Verwandten und Freunde für richtig und vernünftig hielten. Der Graf, um zwanzig Jahre älter als seine Gattin, hatte fast nichts gemein mit ihren Anlagen und Neigungen, verlangte auch nicht nach Wahlverwandtschaft in der Ehe. Aber sie beide waren endlich standesgemäß und gut verheiratet: sie in prangender Schönheit, mit stolzem Gang, anmutigen Bewegungen, blendend weißer Haut, klaren blauen Augen, langem blondem Haar und einer geheimnisvoll bannenden Miene, deren träumerisches Lächeln von den sprühenden Blitzen eines beinahe spöttischen Geistes und eines heißen Gemütes unterbrochen wurde – er ein hochgeachteter Mann, dessen Ehevertrag vom König selbst und von fünf Angehörigen des königlichen Hauses unterzeichnet war.

Marie d'Agoult-Flavigny, nun die Herrin und der Mittelpunkt eines der glänzendsten Pariser Salons, konnte alle die Freiheiten für sich in Anspruch nehmen, die eine merkwürdige französische »Sitte« der verheirateten Frau einräumt, so lange diese nicht gegen die Formen und Normen der französischen Etikette verstößt. Doch sie war in diesem Punkt nichts weniger als Französin oder gar Pariserin. Ja, sie war – nach den herrschenden Begriffen – das Gegenteil einer Weltdame. Alles Gesellschaftliche erledigte sie mit kühler Sicherheit, in vornehmer Zurückhaltung erfüllte sie ihre nichtssagenden Pflichten, aber sie brachte keinen Anteil auf, weder für Galanterie noch für Esprit, der ihr in den meisten Salons viel zu oberflächlich und gedankenlos verabreicht wurde, und sie sah auch sonst kein Mittel, die zunehmende Leere ihres Inneren auszufüllen. So verfiel sie in Angst und Traurigkeit. Doch sie ließ das niemand merken, am wenigsten ihren rechtschaffenen, aber fremden und gleichgültigen Gatten. Zwei Kinder, die sie ohne Liebe empfangen hatte, brachten ihr Trost und Erheiterung und konnten doch jener Leere keinen Inhalt geben, weder den sinnlichen Trieben der jungen Frau noch den weitausgreifenden wünschen und Hoffnungen ihrer adeligen und vereinsamten Seele ward die Nahrung und Ergänzung, die jeder Mensch braucht, vor allem der höherragende und nach dem höchsten strebende. Auch in der Kinderstube empfand Marie d'Agoult ihre Einsamkeit. Denn fast nie konnte sie sich mit ihrem Gatten über die Pflege, die Erziehung, die wünschenswerte Zukunft der Kinder einigen.

Sie hatte ihre Bücher, Goethe und Dante waren ihre Lieblingsdichter, die Großen aller Zeiten und Völker ihre Freunde und Helfer, und die Entwicklung der menschlichen Verhältnisse, die politischen und die sozialen Umwälzungen, die sie miterlebte, begannen sie stärker zu beschäftigen, als es auch bei geistvollen Frauen üblich ist. Die künftige bedeutende Schriftstellerin, die uns soviel Wahres und Richtiges über diese Erscheinungen zu sagen weiß, regte sich im Verborgenen. Die Frau darbte. Ihre Empfindsamkeit steigerte sich, und sie bekam einen Widerwillen gegen das Leben. Da vertiefte sie sich von neuem in die Lehren des Christentums. Aber nicht mehr mit der kindlichen Andacht der Klosterschülerin, sondern mit einer Scharfsicht und einem Tiefblick, die den Zweifel in ihr weckten. Ihr Gemüt suchte Beschwichtigung in der Religion, verlangte die Kraft der Entsagung, die den Frommen und Gläubigen zuteil wird. Ihr Verstand ließ es nicht zu. Er stachelte sie vielmehr zum heftigen Trotz gegen alles Ungewisse und Unbeweisbare und gegen jede geistige Bevormundung. Gebet und Sakramente blieben für sie ohne Gnade, die Bibel und die Kirchenväter versetzten sie in peinliche Unruhe. So gab sie auch diesen Weg auf, und ihre Einsamkeit wurde immer größer. Sie brauchte einen ähnlichen und ebenbürtigen Menschen, einen verstehenden Gefährten, um zu wissen, daß sie nicht verlassen und verloren sei in einer andersgearteten Welt, um zu sich selbst zurückzufinden und ihr eigenes Wesen dankbar bejahen zu können. Sie brauchte ihn; aber sie suchte ihn nicht. Sie hoffte nicht mehr auf ihn. Sie wurde gleichgültig gegen sich und alles. Da begegnete ihr Franz Liszt.

Sechs Jahre war sie schon verheiratet, als sie den Vielgenannten kennenlernte. Er hatte sich in den letzten Jahren immer mehr aus der großen Welt zurückgezogen und verkehrte nur in den Häusern, in denen er Unterricht erteilte. Marie d'Agoult empfand kein Bedürfnis, noch einen Virtuosen mehr zu hören, und folgte nicht ihrer Neugierde, sondern nur dem Gebote der Höflichkeit, als sie die Einladung einer Freundin annahm, bei der Liszt spielen sollte. Die Gesellschaft war bereits versammelt, Liszt befand sich noch im Nebenzimmer. Endlich trat er ein. Und Marie d'Agoult hatte das Gefühl einer seltsamen, außerordentlichen Erscheinung. Sie sagte sich, daß dies der ungewöhnlichste Mensch sei, den sie jemals gesehen. Seine leidenden und doch gebietenden Züge, der Wechsel von Licht und Schatten in ihrem bald zerstreuten, bald gesammelten Ausdruck, die kühne Anmut, mit der er gleich nach der Vorstellung mit Marie zu plaudern wußte, als kenne er sie schon lange, die Kraft und die Feinheit seines selbständigen Geistes, die sich ihr sofort mitteilten, die Urteile, mit denen er den gangbaren Meinungen widersprach, ohne dabei irgendeine Pose anzunehmen, die lächelnde Überlegenheit und der sanfte Spott seiner Worte und Blicke, die den Widerspruch und den Beifall herausforderten – das alles war ihr neu und gänzlich unerwartet und doch eben das, was sie entbehrt hatte, das ihrer eigenen Natur Gemäße. Fast sah sie sich im Spiegel, und wenn wir Liszt befragen wollten – der uns seine Herzensgeheimnisse nie verraten hat –, er würde dasselbe sagen. In beider Herzen entzündete sich eine lang verhaltene Glut zur hoch auflodernden Flamme, und der Wunsch, zu lieben und geliebt zu werden, erfüllte sich mit unentrinnbarer Gewalt.

Wenn wir uns dieses Zusammentreffen vorstellen und, den späteren Lebenslauf der beiden überblickend, auch ihrer Kinder gedenken, wenn in dem Paare, das hier sein erstes, verwirrendes Glück genießt, auch schon das Bild der Tochter uns entgegentritt, die die Eigenschaften ihrer Eltern in sich zu einer höheren Einheit verschmolzen hat, so fällt uns vielleicht das Wort Schopenhauers ein: »Die wachsende Zuneigung zweier Liebenden ist eigentlich schon der Lebenswille des neuen Individuums, welches sie zeugen können und möchten; ja schon im Zusammentreffen ihrer sehnsuchtsvollen Blicke entzündet sich sein neues Leben und gibt sich kund als eine künftig harmonische wohlzusammengesetzte Individualität.«

Aber an jenem Abend des Jahres 1833 dachten sie noch nicht an eine künftige Vereinigung. Ein Gefühl, das sie sich nicht klar zu deuten wußten, ein Wunsch, den sie sich nicht einzugestehen wagten, das Bewußtsein einer Zusammengehörigkeit, der die Außenwelt kein Recht und keinen Raum gönnte – das war fürs erste Seligkeit und Schmerz genug. Lastend und befreiend, lähmend und beflügelnd ging die nächste Zeit dahin. Die Gräfin lud den neu gewonnenen Freund in ihr Haus. Nicht um mit ihm zu prunken; nur für den engsten Kreis. Oft waren sie allein. Immer vertraulicher und ungehemmter ergingen sie sich da in ihren Gesprächen über Kunst und Leben, Diesseits und Jenseits, Politik und Religion, und immer mehr entflammte Liszt die Freundin durch seine kühnen Einfälle, durch seine unbedingte geistige Selbständigkeit, seine völlige Unabhängigkeit von Alltagsmeinungen und herrschenden Vorurteilen, seine Verachtung alles Herkömmlichen, seine empörte Auflehnung gegen jeden geistigen und sittlichen Druck, seine aufrechte Haltung, die in keiner Frage, in der er sich mit der Welt nicht einigen konnte, Unterwerfung und Ergebenheit kannte. Dabei immer die liebenswürdigste und »korrekteste« Haltung, eine Selbstverständlichkeit des Gehabens, die in Anbetracht seiner Jugend und seiner kleinbürgerlichen Herkunft an sich schon den stärksten Eindruck machte. Es war ein Zauber, der von ihm ausging und der die leicht empfängliche Frau, deren Seelentore längst geöffnet waren, mächtig bannte. Kein Schatten von Koketterie oder Galanterie mischte sich in ihren Verkehr. Sie waren jung und ernst, tief und naiv zugleich. Sie überließen sich der Sicherheit und dem Reichtum eines freiwilligen und gegenseitigen Gefühls, das sich nicht befragt, sich nicht zergliedert, das es auch nicht nötig hat, sich zu erklären, so fühlt es sich verstanden und erwidert, so findet es alles notwendig und unausdrückbar.

Der Sommer und der Landaufenthalt führten zu einer zeitweiligen Trennung. Liszt kam jedoch auf das Schloß der Gräfin und sah dort zum erstenmal ihre Kinder. In Paris war er ja nur abends in ihr Haus gekommen, wenn die Töchter schon schliefen. Als er nun diese erblickte, fiel auf einmal ein häßlicher Zug auf sein schönes Antlitz. Eine eigentümliche Ergriffenheit und Befangenheit überkam beide, war es Eifersucht, die sich bei Liszt regte? War es das Gefühl der Schuld, einem ungeliebten Manne zu gehören, das in der Seele der Frau plötzlich ungeahnten Raum gewann? Der Verkehr der beiden war von nun an nicht mehr harmlos. Er nahm sehr rasch die Formen an, in denen sich eine nicht mehr zu bändigende Leidenschaft ausdrückt. Klagen, Vorwürfe, scheinbare Gleichgültigkeit – ein jäher Wechsel der Stimmung, ohne sichtbaren Anlaß – und endlich der Ausbruch, das Geständnis, der gegenseitige Schwur grenzenloser Liebe, von da an wieder Ruhe, das zärtlichste Einvernehmen, freudige wechselseitige Bekenntnisse im Rückblick auf die Vergangenheit, ein fortwährendes Sich-Erkennen und Bespiegeln des einen im anderen, dabei der wohltätigste Genuß der Natur und des Landlebens, sie staunten selbst über diesen Frieden der Seele und der Sinne nach dem ersten brausenden Sturm.

Doch die Rückkehr in die Großstadt und ein schweres Ereignis entfachten nur noch größere Stürme. Die ältere Tochter Mariens erkrankte und starb. Die Wirkung auf das Gemüt der Gräfin, die bis dahin eigentlich noch keinen Kummer gekannt und kein persönliches Unglück erfahren hatte, war so, daß sie aller Festigkeit beraubt schien. Der Abstand und das Schweigen zwischen ihr und ihrem Manne vergrößerte sich nach diesem Verlust, statt die beiden einander näherzubringen. Die kindliche Heiterkeit der überlebenden Tochter, die erst vier Jahre alt war, reizte und erbitterte die Mutter. Das Kind kam in eine Anstalt, die Gräfin blieb allein, sie sah auch ihren Freund nicht, der sich in dieser Zeit seltsamerweise fernhielt, der ihr nur einige Zeilen geschrieben hatte, die wenig Trost gaben, und dem sie doch eigentlich dafür Dank wußte, daß er sie in ihrer Verzweiflung, die sie menschenscheu und selbstsüchtig machte, die sich mit keiner wärmeren Empfindung vertrug, allein ließ.

Inzwischen war ein neuer Frühling ins Land gezogen. Der Sommer und das Landleben konnten vielleicht die müd und teilnahmslos Gewordene wieder aufrichten. Da kam ein Brief von Liszt. Der selbst Zerrüttete und Verzweifelte hatte beschlossen, Frankreich und Europa zu verlassen. Er wollte die Gräfin nur noch einmal sprechen. Sie besuchte ihn am nächsten Tage bei seiner Mutter. Es war ein erschütterndes Wiedersehen. Liszt zollte der Gräfin die tiefste Teilnahme, sie bekannte, daß sie für die Welt schon wie abgestorben gewesen sei, erst beim Empfang seines Briefes sei sie gleichsam zu sich gekommen.

»Und Sie? was werden Sie tun? Reisen Sie wirklich?«

Mit unbeschreiblicher Ruhe und Sicherheit erwiderte er: »Wir reisen.«

Er wiederholte dieses Wort noch eindringlicher. Er stellte ihr vor, daß es so nicht weitergehe. Er habe alles bedacht und alles erwogen. Er habe das Weltmeer zwischen sie und sich legen wollen, damit sie beide, wenn kein Glück, so doch Frieden hätten; aber er sehe nun, wie gebeugt und entkräftet sie sei, er wolle sie nicht hinsiechen und umkommen lassen, auch er habe Hunger nach dem Leben, und wenn sie kämpfen und leiden sollten, so wollten sie zusammen und aufrecht kämpfen.

»Für Halbheiten sind wir nicht geschaffen. Auch nicht für stumme Ergebenheit, die alles in Tränen erstickt, wir sind jung, tapfer, freimütig und stolz, wir müssen große Fehler oder große Tugenden haben, wir müssen, angesichts des Himmels, die Heiligkeit oder das Verhängnis unserer Liebe eingestehen. Hörst du mich, verstehst du mich?« Und er preßte sie in seine Arme.

»Dein Gott ist nicht mein Gott«, sagte er und legte die Hand auf ihren Mund. »Es gibt nur einen Gott: den Gott der Liebe.«

Acht Tage später verließen sie Frankreich.

Marie d'Agoult hat diese Vorgänge in ihrem Erinnerungsbuche geschildert, einem Buche, dessen würdiger Ton und Klare geistige Haltung all den leichtsinnigen oder böswilligen Matsch widerlegt, der sie alsbald verfolgte und der noch heute ihren Ruf und ihr Andenken zu verleumden sucht. Seltsam berühren uns die Worte, die sie selbst gebraucht oder die sie Liszt in den Mund legt, um die Allgewalt der Liebe, des »unbekannten Gottes«, des »stärkeren Gottes«, der alles in seine Hand nimmt, der Befreiung und Schicksal ist, überschwenglich zu preisen: sie gemahnen uns an die Sprache Wagners im »Tannhäuser«, in der »Walküre« und in »Tristan und Isolde«.

Seither ist auch der Briefwechsel Liszts mit Marie d'Agoult, soweit er noch vorhanden ist, veröffentlicht und zum Teil auch in deutscher Übersetzung herausgegeben worden. Fremdartig wirkt auf uns das Sie in der gegenseitigen Anrede, wir müssen uns vor Augen halten, daß das französische vous vertraulicher und unbefangener klingt. Aber es ist das Aufflammen der Leidenschaft, wenn nun Liszt im französischen Wortlaut selten, aber stets bedeutungsvoll zum Du übergeht, wie er in jener Schicksalsstunde, vielleicht zum erstenmal, das Du-Wort gebrauchte, als er die Geliebte an sich riß und fragte: »Hörst du mich, verstehst du mich?« Besonders bemerkenswert ist es, daß Liszt, wenn er sein Innerstes offenbaren, Geheimstes aussprechen will, sich der deutschen Sprache bedient. Manchmal schreibt er auch einen an sich gleichgültigen Satz, manchmal ist es nur die Anführung eines Dichterwortes, aber indem er deutsch schreibt, verrät er die Erregung seines Herzens.

Aus diesen Briefen und aus den Erinnerungen geht nun klar hervor, daß das Glück des vereinigten Paares von Anfang kein leichtes und ungetrübtes war. Die Welt, der sie entfliehen wollten, gebot doch immer wieder, im Guten wie im Bösen, über ihr Tagwerk und ihre menschlichen Beziehungen. Das von der Gräfin zurückgelassene Kind rief sehnlichst nach ihr, die Mutter und der Bruder forderten sie zur Heimkehr auf und machten sich anheischig, ihr Verhältnis zur Pariser Gesellschaft schonungsvoll in Ordnung zu bringen. Die beiden aber stürzten sich in ihre Liebe und fühlten sich der Vergangenheit noch mehr entrückt durch die großartige Natur, in der sie sich jetzt bewegten, und durch die nachhaltige, beinahe ausschließliche Beschäftigung mit der Kunst, der sie sich ergeben hatten. Doch sie lebten schließlich in der Welt.

In Basel waren sie zusammengekommen. Sie zogen dann nach Genf, wo Liszt auch am neu gegründeten Konservatorium wirkte. 1836 und 1837 war er einige Male in Paris, um den Wettkampf mit Thalberg zu bestehen. Im Sommer 1837 genossen sie die Gastfreundschaft der George Sand auf Schloß Nohant im Innern Frankreichs. Von dort gingen sie nach Lyon und über Genf nach Italien. Fast überall wurde Liszt erkannt und gefeiert. Die Einzelheiten gehören in seine Lebensgeschichte und in die von Marie d'Agoult. Für unsere Betrachtung ist das Wesentliche, daß in dem Ortswechsel ohne festen Plan und ohne klares Endziel auch eine Unstetheit der Seelen zum Ausdruck kam. Die Liebenden hatten einander, aber sie hatten keine Heimat und keine Zuflucht. Sie hatten vieles hinter sich geworfen, aber sie wußten nicht, was vor ihnen lag. Ihre häufige Trennung und Wiedervereinigung, durch verschiedene Anlässe bedingt, war nicht selten auch die Folge einer aufkeimenden Verstimmung und Entfremdung, die dann wieder den heftigsten und den zärtlichsten Liebesbeteuerungen Raum gab.

Das alles konnte überwunden werden. Auch das große Mißverständnis, das allmählich zwischen ihnen emporwuchs. Die Gräfin teilte die hohe Auffassung Liszts von seiner Kunst und seine Verachtung des leeren Virtuosentums. Sie begriff aber nicht, daß er auch als Klavierspieler eine Sendung zu erfüllen hatte und daß sein reines Künstlertum ganz folgerichtig und zwangsläufig aus den virtuosen Anfängen hervorging. Es befremdete sie, daß er in die Welt zurückstrebte, um dort – Klavier zu spielen. Sie empfand bei diesen »Rückfällen« des geliebten Mannes auch eine echt weibliche Eifersucht auf die Menschen, die ihn dort umdrängten, und auf diese oder jene Frau, die ihm ihre Gunst bezeigen wollte. Doch das wäre alles zu überbrücken gewesen. Eine Liebe, die ganz Eingebung ist, hätte in Marie d'Agoult das rechte Verständnis der Lisztschen Berufung wecken und sie zur rastlosen Helferin auf seiner Bahn erziehen müssen. Doch dies war ihr versagt. Was Liebe heischt und schenkt, das gab und empfing auch Marie d'Agoult in königlichem Maße. Aber in den Grenzen ihrer Persönlichkeit. Auch in ihr war ein unbändiger Stolz, ein Freiheitstrieb, der zum Herrschertrieb wurde – wie bei Liszt. Sie waren zu gleichgeartet, um sich ergänzen zu können. Marie d'Agoult war eine große und starke Frau. Aber Liszt war der Größere und blieb der Stärkere. Und das ertrug sie nicht. So wenig, wie er es ertrug, daß sie ihn nach ihrem Bilde formen wollte, wir wissen und verstehen alles, wenn wir uns die Verse Grillparzers ins Gedächtnis rufen, in denen sein Verhältnis zu Katharina Fröhlich geschildert ist:

»Im Glutumfassen stürzten wir zusammen,

Ein jeder Schlag gab Funken und gab Licht;

Doch unzerstörbar fanden uns die Flammen,

Wir glühten – aber, ach, wir schmolzen nicht.

Denn

Hälften kann man aneinanderpassen,

Ich war ein

Ganzes und auch sie war ganz;

Sie wollte gern ihr tiefestes Wesen lassen,

Doch allzu fest geschlungen war der Kranz.

So standen beide, suchten sich zu einen,

Das andre aufzunehmen ganz in sich;

Doch all umsonst, trotz Ringen, Stürmen, Weinen,

Sie blieb ein Weib und ich war immer ich!

Ja bis zum Grimme ward erhöht das Glühen,

Gesucht im Einzeln, was im Ganzen lag,

Kein Fehler ward, kein Wort ward mehr verziehen,

Und neues Quälen brachte jeder Tag.«

Grillparzer war klüger oder weniger leidenschaftlich als Liszt: er entzog sich der Vereinigung mit der Geliebten. Liszt und Marie d'Agoult waren vereinigt und bekamen nun erst ihre Härte und Ganzheit gegenseitig zu spüren. Vielleicht auch waren sie nur zu jung: zu wenig geübt in der Selbstbeherrschung, zu wenig gewandt in der Meisterung des Daseins, noch nicht im Vollbesitz der eigenen Kraft, noch nicht durchgedrungen zur Verachtung des äußeren Lebens. Vielleicht hätte vor allem Liszt, dem noch nicht ein einziges und endgültiges Ziel vor Augen stand, um mindestens zehn Jahre älter sein müssen. Vielleicht kann ein solcher Schritt überhaupt erst dann mit Erfolg gewagt werden, wenn alles andere versucht worden und nur dies letzte als Rettung übrigblieb.

Die Trennung des Bundes vollzog sich nur schrittweise, zuerst beinahe unmerklich, dann in immer lebhafteren, oft jähen Sprüngen. Am 18. Dezember 1835 wurde Liszts erste Tochter Blandine geboren. Das reizvolle Klavierstück »Die Genfer Glocken« vergegenwärtigt uns die trauliche Familienstimmung, die damals die beiden umfing. Die Folgezeit brachte wieder Ringen, Stürmen und Weinen. Die Briefe Liszts geben davon Zeugnis. Doch auf der italienischen Reise drang ein wärmerer Hauch, eine hellere Sonne auch in ihr Gemüt. Sie machten sich in Bellaggio seßhaft, und alles Glück der Liebe nahm in dieser herrlichen Umgebung, in dieser freundlichen Weltabgeschiedenheit erneut Besitz von ihnen.

Ein Schreiben Liszts an den befreundeten Dichter Louis de Ronchaud, das später in die Gesammelten Schriften des Künstlers aufgenommen wurde, beginnt mit den Worten: »Wollen Sie einen günstigen Schauplatz für die Geschichte zweier glücklich Liebender, so wählen Sie dazu das Gestade des Comer Sees! Noch nie ist mir ein vom Himmel so überschwenglich gesegneter Erdstrich vorgekommen, ein Erdstrich, auf dem der volle Zauber des Liebeslebens natürlicher erscheinen könnte. Die Herrlichkeit und Majestät der Alpenländer dient nur dazu, unsere Kleinheit zu beschämen. Der Mensch fühlt sich gedrückt durch solche Größe … Aber hier unter dem Ätherblau einer liebeatmenden Umgebung dehnt sich die Brust, und alle Sinne erschließen sich den Wonnen des Daseins. Leicht ersteigliche Höhenzüge winken zu grünenden Gipfeln empor; die Fruchtbarkeit der Abhänge, wo die Kastanie, der Maulbeer- und Ölbaum, Mais und Weinstock, Fülle verheißend, sich erheben, zeigt die Spuren emsig schaffenden Fleißes; die Frische der Gewässer dämpft den Einfluß der Sonnenhitze; die üppige Pracht der Nächte wechselt mit glanzvollen Tagen. Freier atmet der Mensch im Schoße der befreundeten Natur. Seine harmonischen Wechselbeziehungen mit ihr sind nie getrennt durch riesenmäßige Verhältnisse, er darf lieben, er darf vergessen und genießen; denn ihm dünkt, er beanspruche nur das Recht der Teilnahme an dem allgemeinen Glück. Ja, mein Freund, wenn an Ihrer träumenden Seele das ideale Bild eines Weibes vorüberzieht, eines Weibes, dessen himmelentstammte Reize kein sinnverlockendes Gepräge tragen, nein, nur die Seele zur Andacht beflügeln – wenn Sie ihr zur Seite einen Jüngling erschauen von treuem und aufrichtigem Herzen: verweben Sie diese Gestalten in eine ergreifende Liebesgeschichte und geben Sie ihr den Titel: Am Gestade des Comer Sees.«

So schwärmte damals Liszt. Die Gräfin schwärmte in ihrer Weise. »In Bellaggio«, so schrieb sie ihrem Freunde, dem Universitätsprofessor Adolf Pictet in Genf – »in Bellaggio kann man noch recht verliebt sein, aber man wird dort nicht mehr auf poetische Weise von einem Unwetter festgehalten werden, in der Erwägung, daß man jeden Tag Punkt 11 Uhr das prosaische Dampfboot vor seinen Fenstern vorbeifahren sieht, das sich weder um den Nordwind noch um den Südwind kümmert und unabänderlich seine tägliche Fahrstraße von Como nach Bellaggio durchfurcht. Was wird aus den empfindsamen Seelen im Jahre 1859 geworden sein? Arme empfindsame Seelen! Unselig bevorzugte Naturen, wie man sagt, wohin wollt ihr flüchten? Schon fährt man mit der Post hinauf zur großen Kartause, bald wird man im Dampfboot den Rheinfall hinunter fahren und einen regelmäßigen Luftschiffdienst zu den erstaunten Antipoden einrichten … Chemie, Physik und Dynamik werden Roman, Elegie und Idylle ausrotten.« Aber jetzt und hier war noch alle Romantik der Gefühle, alles Romanhafte des Erlebens so wahr und ungetrübt wie die herrliche Umgebung der italienischen Alpenwelt. Die berückenden Farben der Landschaft und der Zauber des südlichen Lichtes hätten auch kälteren Seelen Stoff zur Schwärmerei geboten. Doch die beiden trugen hier den Himmel im Herzen. Hier machten sie uneingeschränkt von ihrem Rechte Gebrauch, zu lieben, zu vergessen und zu genießen, hier lasen sie die »Göttliche Komödie«, hier entstand Liszts Dante-Sonate, das erste größere Werk seiner sich mächtig regenden Schöpferkraft.

Hier wurde am Weihnachtstage seine zweite Tochter Cosima geboren.