|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf der ersten Seite der von Wagner diktierten Erinnerungen findet sich neben der Zeitangabe (»17. Juli 1865«) ein magisches Zeichen, die Anfangsbuchstaben R, C und W zur Einheit verschlungen als Sinnbild der Seelen- und Arbeitsgemeinschaft. Zu Weihnachten desselben Jahres hatte Wagner als Geburtstagsgeschenk für Cosima ein Paar Handschuhe ausgedacht, worin die Buchstaben C und W, das Namenszeichen für Cosima Wagner, in folgender Weise gestickt sein sollten: das C. liegend als zunehmender Mond, auf dem wie auf einem Schifflein das stehende W schwimmt. Das waren also Sinnbilder, ernste Spielereien, die die Gegenwart ausdrückten und zugleich einen ersehnten Zustand vorausnahmen, dessen dereinstige Verwirklichung niemand verbürgen konnte. Und nun war er verwirklicht, nun waren die Sinnbilder nur noch Gegenwart, nun war auch die »Abendwonnepracht« des Gedichtes vom 1. Oktober 1864 zum leuchtenden Tag geworden und die Sonne Wagners mit dem Stern Cosimas vermählt. Wenn Glasenapp meint, kein Bund habe jedem Deutschen heiliger zu sein als die Ehe Wagners mit Cosima, so ist auch der 25. August 1870 ein Fest- und Gedenktag für jeden, dem die deutsche Kunst und der Gedanke von Bayreuth heilig sind. Denn an diesem Tage ist nicht nur das persönliche Glück zweier großer Menschen besiegelt und bekräftigt worden. Es wurde damit auch der Grund gelegt und die Möglichkeit geschaffen für die Fortführung des Wagnerschen Werkes nach seinem Tode durch die berufene Erbin.

Das restliche Drittel des Jahres 1870 war gleichsam nur ein verlängertes Hochzeitsfest, vorerst gab es Mitteilung und Danksagung nach allen Seiten. Judith Gautier wurde zuerst begrüßt, der Glückwunsch des Königs gebührend erwidert. Unter den Hochzeitsgaben war auch ein Edelweißstrauß gewesen, mit dem Mathilde Wesendonck in sinniger Weise auf die Gefahren angespielt hatte, unter denen dieses am Rande des Abgrundes blühende Glück errungen worden. Das Paar fuhr dann seinem Versprechen gemäß nach Mariafeld, wo Frau Eliza Wille etwas Tröstliches von Liszt berichtete, dessen anscheinend geringe Teilnahme an den vergangenen Ereignissen Cosima tief geschmerzt hatte. Nach einer Mitteilung der Frau Wille sollte er gesagt haben: »Jetzt hat meine Tochter den Mann, der ihrer würdig ist.« Ganz so wird sein Wort freilich nicht gelautet haben. Auch Hans war Cosimas »würdig« gewesen, und Liszt liebte ihn wie einen Sohn. Aber in irgendeiner Form hatte er wohl dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß in der Verbindung Cosimas mit Wagner eine besondere Ebenbürtigkeit vollzogene Tatsache wurde. Lenbach hatte eines seiner Cosima-Bildnisse als Hochzeitsgeschenk angekündigt, wofür ihm Cosima überschwenglichen Dank zollte, mit dem Beisatze, daß nun auch Wagner drankommen müsse. Ein Wagner-Bildnis von Lenbach sei »unschätzbar für kommende Zeiten«.

Für Sonntag, den 4. September, war die Taufe Siegfrieds in Aussicht genommen. Am 2. September war Napoleon III. bei Sedan gefangengenommen worden. Der Hausherr Oberst Am Rhyn überbrachte die Nachricht. Da rief Wagner: »Das ist ein Taufgeschenk für Fidi. Neun Schlachten in einem Monat, alle siegreich, und dieser Abschluß! Gott im Himmel, welches Schicksal! Ich bin den Napoleons verderblich. Wie ich sechs Monate alt war, kam die Schlacht bei Leipzig, und Fidi manscht das ganze Frankreich zusammen.« So war die Stimmung bei der Taufe, an der auch Willes teilnahmen, in jeder Hinsicht freudig gehoben. Zu Beginn der Handlung brach ein gewaltiges Gewitter los, das sich bei den ersten Worten des Geistlichen zu einem furchtbaren Donnerschlag steigerte, war es diese Naturerscheinung oder das Ungewohnte der Zeremonie, der schon fünfvierteljährige Fidi war recht unruhig und fing sogar kläglich zu weinen an. Aber das alles war nur Veranlassung zu gemütlichen und scherzhaften Betrachtungen.

Cosima freilich verfiel immer wieder, und gar bei so bedeutungsvollen Anlässen, in ihre schmerzlich-schwärmerische Betrachtungsweise, die wir uns gar nicht ernst genug vor Augen halten können, wenn wir ihr Verhalten nach Wagners Tod und ihre ungeheuren Leistungen als Herrin von Bayreuth im tiefsten verstehen wollen. So schrieb sie: »Meine Verbindung mit Richard ist mir wie eine Wiedergeburt, die mich der Vollkommenheit näherbringt, eine Erlösung vom früheren irrenden Dasein. Allein ich fühle und sage es ihm, daß unsere vollkommene Vereinigung erst mit dem Tode, in der Erlösung von den Schranken der Individualität sein wird.« Wie völlig sie mit dem Denken und Schaffen des Meisters vertraut war, das erhellt beispielsweise daraus, daß sie Wagners Aufsatz »Was ist deutsch?« – der zur Belehrung für den König bestimmt gewesen war und den der Verfasser nun der Freundin Malwida vorlas – vollständig auswendig wußte. Wagner legte aber auch den größten Wert darauf, daß Cosima alles, was er geschrieben oder geschaffen hatte, sofort kennenlernte, daß ihr nichts von seinen Plänen und Entwürfen verborgen blieb, wenn sie da nicht immer standhalten konnte, weil sie sich den Kindern widmen mußte, dann sagte ihr Mann wohl einmal in scherzhaftem Ärger: »Keine Mutter erzieht ihre Kinder allein.« Sie erwiderte ernst: »Ich glaube, daß meine Kinder es mir Dank wissen werden, ihnen soviel gewesen zu sein.« Er aber entgegnete: »Du bist ja auch nicht von deiner Mutter erzogen worden.« Worauf sie sagte: »Ich wäre auch besser ausgefallen, hätte ich eine Mutter um mich gehabt.« Als daraus ein kleiner Streit entstand, der der Gattin die besorgte Frage entlockte, ob ihr Mann sie liebe, da löste sich alles in der überströmenden Antwort: »Ich habe ja kein anderes Geschäft, als dich einzig auf der Welt zu lieben.«

Mit der Mutter stand sie zwar auf dem besten Fuße, aber die Verhältnisse waren jetzt dem Verkehre nicht günstig. Es gehört zu den tragischen Begleiterscheinungen jedes Krieges, daß die Angehörigen der kämpfenden Völker Partei nehmen müssen, und daß die Grenzen zwischen der Vaterlandsliebe und verblendeter Ungerechtigkeit gegenüber dem Feinde allzu schwer zu ziehen sind. Marie d'Agoult, wiewohl durch Abstammung, Erziehung und Geistesrichtung in mannigfachster Weise mit deutschem Wesen verknüpft, sah doch als Pariserin die kriegerischen Verwicklungen, die ihr Vaterland demütigten und allen Franzosen Leid brachten, mit ganz anderen Augen an als ihre Tochter. Wenn sie sich jetzt in Triebschen zu erholen wünschte, so konnte sie dort nur störend wirken, und es mußte ihr auch in dieser doch fremden Umgebung die rechte Erholung versagt bleiben. Cosima riet daher ab. Die Weiterentwicklung des Krieges – Sturz des französischen Kaiserreiches, neue, republikanische Regierung, Vormarsch der Deutschen, Einschließung von Paris – hielt die Bewohner von Triebschen unausgesetzt in Atem, und im Tagebuch Cosimas finden wir immer wieder die bedeutsamsten Aussprüche Wagners über das Verhältnis von Deutschen und Franzosen, über die Bedeutung der preußischen Macht, die hier geradezu Europa gerettet und Deutschland erst ermöglicht habe, über Bismarck und Moltke, über die unzulängliche Vertonung der »Wacht am Rhein«, über eine sinfonische Heldenklage, die er selbst schaffen wollte, über seine neu erwachte Zuversicht zum deutschen Vaterlande und zum Werke von Bayreuth. So führten die Weltbetrachtung und das vaterländische Empfinden immer wieder zur Vertiefung und Bekräftigung des eigenen Willens und persönlicher Hoffnungen.

Ganz bei sich aber, in der engsten trauten Heimat fühlten sie sich, als zu Beginn des Monats Oktober das von Lenbach angekündigte Bildnis eintraf. »Hätten Sie Wagners Ergriffenheit davon gesehen«, so schrieb Cosima an den Maler, »so würden Sie begreifen, daß ich Ihnen eigentlich gar nichts darüber sagen kann. Seine Freude wächst mit jedem Augenblick, wie soll ich es Ihnen danken, daß Sie es mir ermöglicht haben, ihm einen solchen Quell der ewig sich erneuenden Beglückung darzubieten? Mir persönlich kommt es vor, als ob die Idee, der ich entsprungen, die weit über meiner armen Individualität steht, die so ewig ist, wie mein kleines Ich vergänglich, daß diese Ihnen zu dem wunderbaren Bild gesessen; ich bin es unverkennbar, und doch ist es mehr als ich – – verzeihen Sie, daß ich beinahe auf das Gebiet der Philosophie mich verliere, um Ihnen auszusprechen, was mich beim Anblick dieses unvergleichlichen Werkes so erhaben stimmt. Welchen Schatz haben Sie unserem Hause für alle Zeiten zugeführt, wie für Wagner im Anblick des Bildes versunken eine Vergangenheit der Trennung lebendig und ihm zugleich ersetzt wurde, wie unsere Gegenwart seelenvoll geschmückt und geadelt durch das Kunstwerk geworden ist, so schaue ich in die Zukunft, und eine innige tiefe Freude erfüllt mich, daß meine Kinder das von mir sehen und kennen werden, was ihnen selbst die Wirklichkeit des Verkehrs mit mir vielleicht niemals enthüllt hätte, denn der Künstler sieht das Ewige, das Ideal, das Wahre, und gönnt es uns durch ihn zu sehen. Wie vieles wäre über eine solche Gabe zu sagen, und doch eigentlich zu sagen ist nichts. Beinahe zweifle ich aber, daß Sie wissen, was wir Ihnen danken.« Cosima berichtete auch, daß der zweijährige Sohn Verena Stockers, der sie nie in der gemalten Tracht gesehen hatte, sie beim Auspacken des Bildes sofort erkannte und dann nicht wollte, daß man es abstaube, »um der Frau nicht wehe zu tun«. Drei Wochen später kam sie wieder in einem Briefe an Lenbach, an den »werten Meister und Freund«, auf den Anblick des Bildes zurück: »Es ist etwas unsäglich Beruhigendes und Erfreuendes in der Dauer und Stetigkeit einer schönen Empfindung: mir wurde die Musik durch ihr Aufhören, Verschwinden fast immer zur Qual; wirkt die Malerei nicht mit der Intensivität, so ist sie dafür bleibend, nachhaltig; jeden Augenblick gönne ich mir die Betrachtung dieses herrlichen Bildes, ganz uneingedenk, daß ich es bin … Gar lächerlich nimmt sich mit der Ankunft des Bildes aller übrige Besitz aus, bestehend aus dem heutzutage ausmachenden Schmuck eines Wohnhauses; Das Mädchen aus der Fremde oder Der vornehme Besuch im Bauernhofe haben wir Ihr Werk getauft.«

In dieser Seit, am 19. Oktober, schrieb sie auch: »Ich gedenke meiner Verlobung vor fünfzehn Jahren unter den Auspizien der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre in Berlin. Wie möcht' ich das gutmachen, daß Hans durch mich gelitten, vielleicht – hoffentlich vermögen es die Kinder.«

Mit einem zweiten Besuch in Mariafeld bei Willes verband Cosima auch einen Besuch bei Frau Wesendonck, und zwar sie allein, ohne Wagner. Beide zusammen verbrachten dann noch mit anderen Züricher Freunden einen schönen Abend. In Triebschen selbst trafen immer wieder Besuche ein, so Marie Muchanow, Alfred Meißner und natürlich – am häufigsten – Nietzsche. Dieser hatte als Krankenpfleger und Führer einer Sanitätskolonne am Kriege teilgenommen und war dabei selbst schwer erkrankt. Nun verbrachte er zu seiner Erholung auch die Weihnachten im Hause Wagners und wurde so Zeuge der schönsten Geburtstagsfeier, die Cosima je erlebte. Am ersten Weihnachtsfeiertage wurde sie durch eine wunderbare Musik geweckt, die sie noch nie vernommen. Auf der Treppe, die zum Wohnzimmer hinabführte, war ein kleines Orchester aus Luzerner Musikern aufgestellt, mit denen Hans Richter ein neues Werk, eine kleine Sinfonie in einem Satz, eingeübt hatte – das heute allgemein bekannte, längst »populär« gewordene »Siegfried-Idyll«. Wagner hatte also doch auch einmal heimlich gearbeitet und hatte es verstanden, Cosima zu täuschen. Während sie geglaubt hatte, er arbeite an der »Götterdämmerung«, war er vielmehr ganz eingesponnen gewesen in die zarten und innigen Töne, die aus dem letzten Aufzug des »Siegfried« herüberwehten, nun aber, losgelöst von dem dichterischen Untergrunde, nur als selige Weise seines Glückes und seiner friedlichen Umgebung tönen sollten.

Man kann von allen Wagnerischen Dramen sagen, sie seien Selbstbekenntnisse, Darstellungen des eigenen Lebens, in ein großes, allgemeinverständliches Bild gefaßt. In diesem Sinne ist die Musik, in der der Gehalt seiner Dramen sich so zwingend ausspricht, nichts anderes als das große lyrische Bekenntnis des Tondichters. In diesem Sinne hat der Dramatiker Wagner, genau so wie alle anderen Meister, Musik für sich und aus sich geschrieben, Musik, die den unaufhörlich wechselnden, alle Höhen und Tiefen eines leidenschaftlichen Gemüts durchmessenden Stimmungen, die seine Lebenslage hervorrief, den bestimmtesten Ausdruck verlieh. In diesem Sinne gibt es bei Wagner keinen Unterschied zwischen dramatischer und »absoluter« Musik, und braucht niemand zu beklagen, daß Wagner keine Sinfonien und keine Sonaten geschrieben hat: sie sind eben in seinen Bühnenwerken enthalten. Diesmal aber bequemte sich Wagner, dessen überströmender Schaffensdrang auch nach kleineren Formen selbständiger Musik verlangte, zu einem richtigen Konzertstück, das keine großen Mittel beanspruchte, das aber zunächst nur als Widmung an Cosima gedacht war und dessen spätere Veröffentlichung von ihr und vom Meister selbst beinahe wie die Preisgebung eines Familiengeheimnisses empfunden wurde. Nach dem Frühstück ertönte das »Idyll« – von Wagner geleitet – noch zweimal neben anderen Musikstücken. Richter blies die Trompete und schmetterte prachtvoll das Siegfried-Thema. Die Kinder nannten das Werk lange Zeit die »Treppenmusik«.

Als es im Jahre 1877 gedruckt erschien, trug ein dem Titel angefügtes zweites Blatt das nachfolgende, an Cosima gerichtete Gedicht, worin alles gesagt ist, was der Welt über den persönlichen Gehalt dieser kleinen sinfonischen Dichtung zu sagen war:

»Es war Dein opfermutig hehrer Wille,

der meinem Werk die Werdestätte fand,

von Dir geweiht zur weltentrückten Stille,

wo es nun wuchs und kräftig uns erstand,

die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle,

uraltes Fern zum trauten Heimatland –

erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen:

»ein Sohn ist da« – der mußte Siegfried heißen.

Für ihn und Dich durft' ich in Tönen danken, –

wo gäb' es Liebestaten holdren Lohn?

Sie hegten wir in unsres Heimes Schranken,

die stille Freude, die hier ward zum Ton.

Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken,

so Siegfried hold, wie freundlich unsrem Sohn,

mit Deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen,

was sonst als tönend Glück wir still genossen.«

Der zweite Absatz lautete ursprünglich anders. Cosima, die das Werk als ihr Eigentum betrachten durfte, hat es der Öffentlichkeit, die Wagners Streben verkannte und seine Werke so oft verunglimpfte, nur widerstrebend preisgegeben. Sie fürchtete die Herabsetzung, die auch dieser reinen und edlen Gabe widerfahren konnte. Aber der Gedanke der Furcht war das letzte, womit der Meister von einem Entschluß abzubringen war. So reimte er denn zu den Anfangszeilen des zweiten Absatzes:

»Doch sollt' ich jetzt wohl bangen dem Gedanken,

biet' ich das traute Lied der Welt zum Hohn?

Doch brächte mich der Feinde Wucht zum Wanken,

wie wärst Du mein, und Siegfried hieß' mein Sohn?

Kann dem ich wenig lehren und erwerben,

das Fürchten doch soll er von mir nicht erben!«

Auch diese Herausforderung der Öffentlichkeit, dieser Kampfruf entsprach nicht dem Sinne der Meisterin. Wennschon das Tongedicht – aus geschäftlichen Rücksichten – veröffentlicht werden mußte, dann war mit ihm vor allem den Freunden zu danken, die sich inzwischen in so großer Zahl und mit so kräftigem Mut um den Mann von Bayreuth geschart hatten und einen besonderen Dank verdienten. An abseits Stehende oder gar feindlich Gesinnte, an Krittler und Nörgler, denen dieses Stück kein Bekenntnis, sondern nur ein Geistes-»Produkt« war, wollte sie nicht denken. Wagner sah dies ein, änderte den zweiten Absatz, und so haben wir nun die besonders schönen Schlußzeilen, die heute wohl das Bekannteste sind, was Wagner neben seinen Dramen gedichtet hat, und deren herzliche Wendung wir demnach vor allem Cosima verdanken. Das Stück selbst hat überall Beifall gefunden. Die kritische Überheblichkeit, die sich so oft erdreistete, die erhabensten Gebilde Wagnerscher Meisterschaft spöttisch zu verkleinern, sie hat am »Siegfried-Idyll« nie etwas auszusetzen vermocht; geistvolle und tiefgründige Abhandlungen über die Erneuerung der Sinfonie, über die Kunst der Instrumentation u. dgl. m. sind an dieses kleine Werk geknüpft worden; und wo immer es mit seinem Wohllaut und seiner bezwingenden Melodik zu den Ohren und in die Seele dringt, da werden die Hörer, sanft emporgetragen, der weltentrückten Stille teilhaftig, in der es entstanden: sie atmen den Zauber von Triebschen, sie empfinden den Segen Cosimas.

Der Traum des Triebschener Idylls – wie das »Siegfried-Idyll« ursprünglich hieß – war nun bald ausgeträumt. Die Welt forderte ihr Recht. Es galt, mit ihr den Kampf aufzunehmen oder zu einem brüderlichen Einverständnisse zu gelangen, wenn der Festspielgedanke verwirklicht werden sollte. Die Freunde, die immer zahlreicher wurden und dem noch immer arg verketzerten Meister jetzt doch einen starken Rückhalt gaben, sie vor allem mußten belehrt und gelenkt werden; von selbst trafen sie nicht das Richtige, hatte doch der König aus der Tatsache der Vollendung des »Siegfried« auch schon seine gewohnte Folgerung gezogen: das Werk sollte in München, wo »Rheingold« und »Walküre« bereits verschwunden waren, als Neuheit aufgeführt werden. Wagner rüstete demnach zu einem Eroberungsfeldzuge, den er ganz persönlich zu führen hatte. Sein treuester Begleiter, sein beharrlichster Mitkämpfer, sein unentbehrlicher Bundesgenosse war Cosima, die, in alles eingeweiht, an allem mitwirkend, sich nie mehr, nicht für einen Tag, von ihm trennen wollte.

Das ruhige Leben in Triebschen wurde also immer häufiger unterbrochen. Zu den Hausgenossen zählte sehr oft Hans Richter, der seine Ferien und seine dienstfreie Zeit stets dazu benützte, um nun auch die Reinschrift der neuen Teile des »Rings« herzustellen, und der dabei, als Freund und Vertrauter der Familie, für allerlei Geschäftliches und für mancherlei Unterhaltung sorgte. Musikalisch belebte er die Triebschener Tage durch seine Fertigkeit am Harmonium, mit der Bratsche und dem Horn und hauptsächlich im Vereine mit drei Züricher Musikern, mit denen, unter Wagners tiefdringender und befeuernder Leitung, die Beethovenschen Quartette durchgenommen wurden. Das war gleichsam die Beethoven-Feier, die Wagner in diesem Winter bei sich veranstaltete, nachdem er schon den auf den 16. Dezember fallenden 100. Geburtstag Beethovens mit seiner Schrift in so unvergleichlicher Weise der Öffentlichkeit zum Bewußtsein gebracht hatte. Richter, in dem viel österreichische Heiterkeit und Lebendigkeit war, veranstaltete und leitete auch, wenn seine Anwesenheit in die bessere Jahreszeit fiel, Ausflüge und Gartenfeste – und wenn in der schlechteren Jahreszeit der Meister am Abend aus Dichterwerken vorlas, wobei alle großen Geister der Vergangenheit von Homer und Plato bis zu Shakespeare und Goethe, aber auch Byron und E. T. H. Hoffmann abwechselnd zu Worte kamen, da war Richter nicht nur ein willkommener und dankbarer Zuhörer, sondern er wurde auch selbst zum Vorleser und erfreute den Meister dann und wann in seiner frischen, vollsaftigen Art und in der ihm vertrauten Wiener Mundart mit Raimundschen Märchenstücken. Neben den Dichtern kamen die Künder und Deuter der Geschichte zu Wort, so Carlyle und Ranke, deren Darstellung des Preußentums, der großen Mächte und der gesamteuropäischen Entwicklung jetzt, zu Beginn des Jahres 1871, besonders aufschlußreich war.

Am 18. Januar war der König von Preußen in Versailles zum Deutschen Kaiser gekrönt worden. Wagner, der mit seinem aristophanischen Lustspiel »Eine Kapitulation« nicht so sehr die Vorgänge in Paris als vielmehr die traurige Abhängigkeit der deutschen Bühnen von Frankreich zum Gegenstande eines ergötzlichen und geistreichen Spottes gemacht hatte – Hans Richter sollte die dazu geeignete »Offenbachsche« Musik schreiben –, Wagner feierte nun den Endsieg Deutschlands und die Gründung des neuen Reiches mit seinem Gedichte »An das deutsche Heer vor Paris«, das er Bismarck übersandte, und mit dem Kaisermarsch, in den die »Feste Burg« Luthers verwoben war und von dem Nietzsche in seiner späteren Schrift »Richard Wagner in Bayreuth« so treffend sagte: hier werde der wiedergewonnene Glaube an das Volk der Reformation in herzbewegenden Tönen laut, der Glaube, daß es die Kraft, Milde und Tapferkeit bewähren werde, die nötig ist, um »das Meer der Revolution in das Bett des ruhig fließenden Stromes der Menschheit einzudämmen«. Den Ausklang des Marsches, der eigentlich eine sinfonische Dichtung war, bildete eine echt deutsche Weise, die vom ganzen Volke beim feierlichen Einzuge der siegreichen Truppen in Berlin mitgesungen werden sollte. Zu dieser musikalischen Feier kam es aber nicht. Wagners Pläne waren immer, auch dann, wenn er nur so nebenbei einem für ihn eigentlich abseits liegenden Zwecke dienen wollte, einfacher und volkstümlicher, als es die großstädtische »Kultur« zu würdigen vermochte. Mit Berlin jedoch trat er nun tatsächlich in nähere Verbindung. Die königliche Akademie der Künste hatte ihn zum auswärtigen Mitgliede ihrer musikalischen Sektion gewählt, und er wollte seinen Dank durch die Abhaltung eines Vortrages in Berlin abstatten.

Im Februar hatte er endlich Wesendoncks besucht, die entschlossen waren, nach Dresden überzusiedeln, und auch diesmal hatte es in der Stadt einen schönen Abend gegeben, bei dem die Musiker, die sonst nach Triebschen kamen und die für diesmal nach Zürich bestellt waren, Frau Cosima mit einigen ihrer Lieblingsstücke erfreuten. Daran hatte sich wieder ein Besuch in Mariafeld geschlossen, wo sich die mitgenommenen Kinder besonders wohl fühlten.

Im März war Marie d'Agoult eingetroffen. Ihrem Wunsche, sich bei der Tochter von den Schrecken und Sorgen des Krieges auszuruhen, hatte man sich doch nicht widersetzen können. Das Beisammensein fiel angenehmer und gemütlicher aus, als die Triebschener erwartet hatten. Wagner und die Gräfin kamen sich herzlich nahe, und der Gast schied auch mit dem Gefühle der Dankbarkeit für die tiefen geistigen Eindrücke, die er im Verkehre mit dem Meister und bei der Beschäftigung mit seinen Werken empfangen hatte.

Eine vorübergehende Verstimmung brachte der Umstand, daß die Rente, die Cosima durch eine Pariser Bank von ihrem Vater erhielt und die während des Krieges nicht flüssig gemacht werden konnte, nun wieder eintraf, aber so wie früher mit der Anweisung an »Baronin von Bülow«. Liszt hatte es offenbar unterlassen, der Bank die zweite Vermählung seiner Tochter sofort bekanntzugeben. So peinlich dies auf Cosima und noch mehr auf Wagner wirken mußte – wir glauben nicht an eine Absicht Liszts. Die Bank hatte eben ganz von selbst, ohne erst Nachrichten abzuwarten, die Zahlungen wieder aufgenommen, und es bedurfte nur einer kurzen Erinnerung durch Cosima, um diese Sache in Ordnung zu bringen.

Liszt selbst hatte, als ihm von dritter Seite mitgeteilt worden war, daß die Rente für Cosima ausgeblieben sei, den Betrag von 1500 Francs durch Eduard Liszt in Wien an »Madame Richard Wagner« überweisen lassen.

Große Freude bereitete ihr der Entwurf eines Bildes, das Lenbach noch in München von der kleinen Eva gezeichnet und das sie jetzt von ihm erbeten hatte. »Ich habe Evchen erhalten«, schrieb sie ihm, »und bin Ihnen sehr dankbar, sie mir geschickt zu haben. Es ist mir unendlich wertvoll, das Antlitz des Kindes, wenn auch nur in einer flüchtigen Skizze, aus einer Zeit zu haben, die nicht mehr zu erobern ist und die mir selbst in der Erinnerung nach und nach sich verwischte. Nun ist sie mir festgehalten, und zwar durch Sie, geehrtester Meister! … Durch Sie habe ich das Kind gesehen, wie es war, als wir zusammen vor einigen Jahren in Ihrem Atelier weilten, wie es nicht mehr ist, nie wieder sein wird, und für mich nun ewig gewonnen.«

Die bevorstehende Reise wirkte auf Cosimas Gemüt zunächst nicht erheiternd. Sie ahnte die Enttäuschungen, die auch ein siegreicher Feldzug dem Meister bereiten mußte, und sie empfand all die Mißverständnisse und Ärgernisse, die den streitbaren Helden zwar erbittern, oft tief verwunden und dennoch im rechten Schwung erhalten, ihn stacheln und stählen, als ein drohendes Verhängnis. »Wir gehören nicht mehr unter Menschen, wir sind nur glücklich mit uns und bei uns.« Das war ihre Stimmung nach jedem Besuche in der Nachbarschaft, und es erschien ihr wie ein »Frevel«, daß sie nun gar mit der »Welt« in erneute Berührung kommen sollte. Aber auch ihr war dieser Stachel nötig, als Schulung für ihre große Aufgabe.

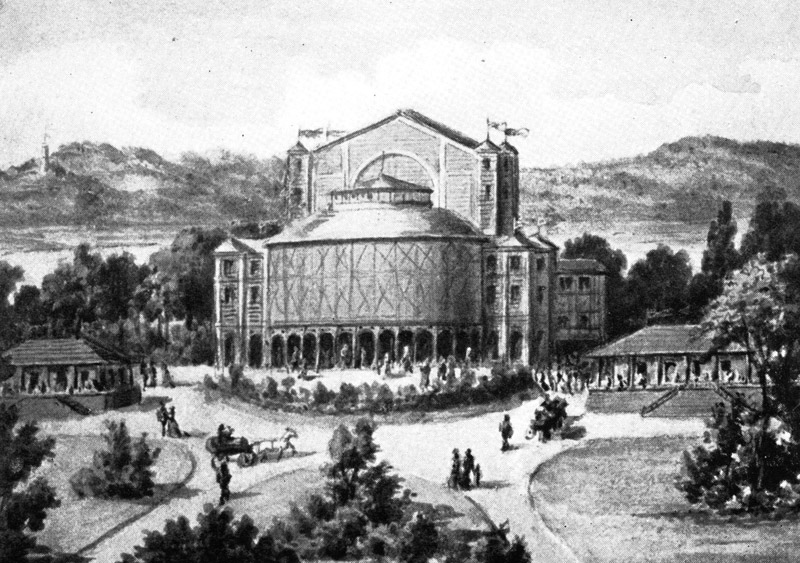

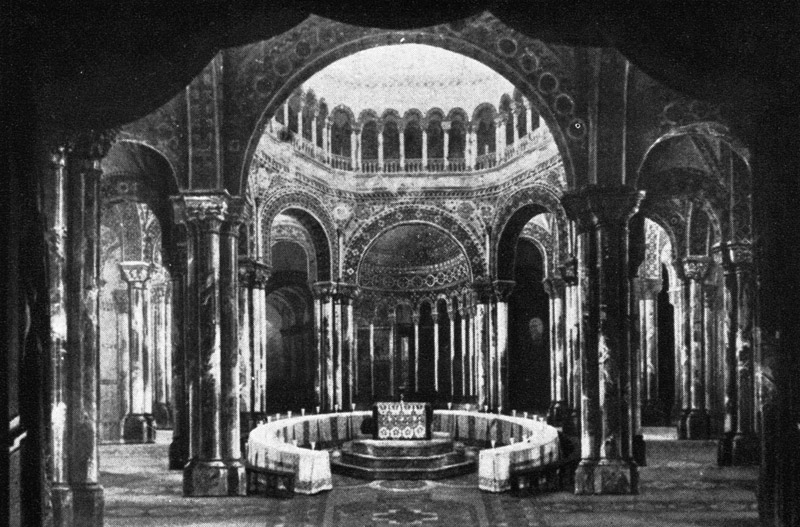

Der Weg nach Berlin ging über Leipzig und Dresden, vor allem jedoch über Bayreuth, wo der Augenschein entscheiden sollte, ob diese kleine Stadt mit ihrer großen Opernbühne für die Festspiele geeignet sei. Am 17. April trafen Wagner und Cosima dort ein, unangesagt und vorerst unbemerkt, so daß sie sich ungestört in die eigentümlichen Reize dieses deutschen Winkels vertiefen konnten. Das alte Opernhaus, ein Prunkbau Carlo Bibienas, vielleicht das Reizvollste und Eigenartigste, was vom Theaterbau der Rokokozeit geleistet wurde, erwies sich freilich als völlig ungeeignet. Dieses Theater war vor allem Zuschauerraum; die Bühne trat daneben zurück. Auch als sie bei der Eröffnung am 23. September 1748 mit dem größten malerischen Geschick zu einem riesigen Festsaal erweitert schien, sollte dieser doch nur als ein mächtiges Spiegelbild des Zuschauerraumes wirken. Hier hatte einst ein prachtliebender Hof und eine festlichfrohe Gesellschaft ohne Gage mitgespielt, und das gebotene Kunstwerk war vor allem ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Das Haus, das Wagner meinte und wofür Semper, in genauer Erfüllung seiner Wünsche und Angaben, den herrlichsten Plan entworfen hatte, dieses Haus sollte allerdings auch den Zuschauern ihr Recht geben, weit mehr, als es üblich war, aber nur den Zuschauern in ihrer wahren Bedeutung, nur den Teilnehmern an der tragischen Handlung, vor der ihr Eigenleben und ihr persönliches Dasein zu verschwinden hatten. Also verdunkelter Zuschauerraum und unsichtbares Orchester. Nichts durfte in die Augen fallen als die Handlung selbst, das tragische Geschehen, worin das Schicksal jedes einzelnen und des ganzen Volkes mit ausgedrückt war.

Um dies erleben zu können und um einmal ganz aufzugehen in einem Werke der Kunst, während sonst diese sich dem außerkünstlerischen Zwecke anzupassen hatte, dazu bedurfte es für die Zuschauer einer ganz anderen Anordnung der Sitzreihen, als in diesem Opernhause, wo die Besucher mehr einander gegenüber als vor der Bühne saßen, wo alles sich um den höfischen Mittelpunkt, um die Fürstenloge gliederte, die fast allein sich im richtigen Verhältnisse zur Bühne befand. Dieselben Übelstände, die in ganz Europa in den Opernhäusern den künstlerischen Eindruck schädigten und ihn vielen Besuchern geradezu verwehrten, sie waren in diesem an sich köstlichen Bau, der die Forderungen, denen er zu genügen hatte, aufs vollkommenste verwirklichte, womöglich noch gesteigert. Die Schaffung einer neuen Form des Theaterbaus war mit dem Festspielgedanken stets innig verknüpft gewesen. Hier nun, in Bayreuth, wo die abgelegene, verträumte Stadt mit ihren geschichtlichen Erinnerungen und ihrer lebendig grünen, so recht deutschen Umgebung sich als der geeignetste Festspielort erwies, hier war es leichter als in der Hauptstadt mit ihren Eigengesetzen und ihren vom Verkehr und der städtischen Entwicklung gestellten Forderungen, den Baugedanken zu verwirklichen.

Wagner und Cosima fanden auf ihren Rundgängen, geleitet vom Verwalter des Neuen Schlosses, auch einen Platz am Rande des Hofgartens, der ihnen für die Erbauung des eigenen Heims besonders geeignet erschien. Auf dem freien Platze nicht weit davon, am Ende des Hofgartens, sollte womöglich das Festspielhaus errichtet werden. In der kühnen, unbedenklichen Art, mit der Wagner so oft sein Schicksal selbst bestimmte, teilte er am 12. Mai von Leipzig aus seinen Freunden mit, daß er im Sommer 1873 in Bayreuth den »Ring« aufführen wolle. Mit den maßgebenden Bayreuther Stellen war er noch gar nicht in Verbindung getreten! Erst nach einigen Monaten wandte er sich von Triebschen aus an den Bayreuther Bankherrn Friedrich Feustel, der mit seiner Schwester Ottilie Brockhaus befreundet war. Er bat ihn, nach einem geeigneten Platze Umschau zu halten, und fügte hinzu, daß er die Stadt Bayreuth für sein Unternehmen in keiner Weise in Anspruch nehmen werde, es sei denn, sie stelle ihm den Baugrund zur Verfügung. Die Antwort lautete so günstig und die weiteren Verhandlungen nahmen einen so glatten Verlauf, daß Wagner am 23. November an Feustel schreiben konnte: »Sie haben nur den Wink meines guten Dämons bestätigt, der mir, als ich nach dem Fleck deutscher Erde suchte, auf dem ich endlich mich auch bürgerlich heimatlich niederlassen sollte, dieses fast unbeachtete, so freundlich in Deutschlands Mitte liegende Bayreuth aus ferner Jugenderinnerung hervorrief.« Wagner hätte es leicht gehabt, sein Festspielhaus an den besuchtesten Verkehrsstätten zu errichten und dabei über unbegrenzte Mittel zu verfügen. Im Zeitalter der Gründungen und Spekulationen war sein Festspielgedanke nicht unbeachtet geblieben, am wenigsten dort, wo auch die Kunst nur ein Geschäft war. Berlin, Baden-Baden, Darmstadt, Bad Reichenhall – aber auch die nichtdeutsche Ferne: London und Chikago! – machten sich anheischig, alle Wünsche Wagners zu verwirklichen, und er hätte über Nacht ein schwerreicher Mann werden können, noch ehe das Festspielhaus über den Boden ragte. Er aber blieb dem Winke seines guten Dämons und seinem eigenen starken Willen treu; und er verhandelte nicht mit Börsenmännern und Bodenwucherern, sondern mit so ernsten und gediegenen Leuten, wie es Friedrich Feustel und der Bürgermeister der Stadt Bayreuth, Theodor Muncker, waren. Im Dezember weilte er wieder in Bayreuth. Auch die von ihm berufenen Sachverständigen, darunter der Maschinenmeister Brandt aus Darmstadt, dem er schon in München sein Vertrauen geschenkt hatte, waren dort eingetroffen. Ein von der Stadt angebotenes Grundstück am Stuckberg, in der Nähe der Vorstadt St. Georgen, wurde besichtigt, für gut befunden und dem neuen Zwecke geweiht.

Der erste Besuch in Bayreuth im April war aber nur der Auftakt zu einer Reise gewesen, deren Endziel Berlin war. Mit dem Vortrage in der Akademie der Künste, der alsbald auch unter dem Titel »Über die Bestimmung der Oper« gedruckt erschien, wurden einige Festlichkeiten besonderer Art eröffnet. Wagners wohnten im Tiergarten-Hotel und konnten sich der Besucher kaum erwehren. Vor vierzehn Jahren war Cosima zum ersten Male hierhergekommen, vor sieben Jahren hatte sie Berlin verlassen, und es war für sie ein Quell der eigentümlichsten Empfindungen, als sie sich jetzt an der Seite Wagners im Mittelpunkte der lautesten und herzlichsten Huldigungen sah.

Am Abende des 29. April vereinigte ein Festmahl im Hotel de Rome etwa 120 Personen, die als die näheren Freunde und überzeugtesten Anhänger Wagners gelten konnten. Der Musiklehrer und Musikschriftsteller Wilhelm Tappert, derselbe, dem wir das merkwürdige »Wagner-Lexikon« verdanken, das zugleich ein Schimpflexikon, ein Wörterbuch der Unhöflichkeit ist, da es alle die hämischen, törichten und unglaublich geschmacklosen Urteile aufzählt, die die deutsche Presse gegen Wagner gemünzt hat – Tappert hielt eine Ansprache, in der er den Gedanken formte, daß der Kampf gegen den Meister, der nun wohl bald der Vergangenheit angehören werde, im Grunde kein persönlicher Kampf, sondern nur der Ausdruck gegensätzlicher Strömungen sei, die schon immer in der deutschen Tonkunst zur Geltung gekommen waren: auf der einen Seite das Streben nach Wahrheit des Ausdrucks, auf der anderen das Bedürfnis nach Ebenmaß und Wohlklang. Von der Gegenwart mit ihrer völkischen Begeisterung und mit ihrer zunehmenden Erkenntnis der Wagnerschen Größe erhoffte Tappert die Versöhnung des Widerspruches, der schon bei Weber und nunmehr vollends in Wagner selbst einen Ausgleich gefunden. Mit einem Hoch auf den »unablässig webenden« und »kühn wagenden« Meister beendete Tappert seine Rede. In einer bedeutenden Erwiderung sprach auch Wagner von den Gegensätzen in der deutschen Tonkunst wie in der Kunst überhaupt: von dem Drange nach Wahrheit, die in ihrer künstlerischen Erscheinung stets das Erhabene sei, und von der Vorliebe für das bloß Gefällige – deutsch und welsch! Es sei das Wesen des Deutschen, daß er die Dinge in ihrer ganzen Tiefe erfaßt. So sei es Deutschland gewesen, das durch die Reformation den Glauben nicht etwa angegriffen, sondern in seiner Tiefe und Reinheit, befreit vom Welschtume, wiederhergestellt hat. Wenn der Deutsche das Wahre und Erhabene zum Ausdruck bringe, dann leiste er Vollendetes. Aber weit überflügelt werde er vom Nachbarn, wenn er der deutschen Eigenart entsage. Am meisten sei die Unselbständigkeit der deutschen Schaubühne zu beklagen. Auf ihr und in der Tonkunst dem deutschen Wesen zum Siege zu verhelfen, das erklärte er als sein Ziel und seine Lebensaufgabe.

Tags darauf fand eine Feier in der Berliner Singakademie statt, der »nur« geladene Gäste beiwohnten. Doch war der ganze Saal gefüllt von annähernd 1200 Personen. Die Zahl derer, die sich gleichfalls um einen Platz beworben hatten und wegen Raummangels zurückgewiesen werden mußten, soll gegen 4000 betragen haben. Zuerst sprach die Nichte des Meisters, Johanna Jachmann-Wagner, ein Gedicht von Ernst Dohm. Dann wurde unter der Leitung von Julius Stern die Faust-Ouvertüre gespielt, zuletzt der Tannhäuser-Marsch. Wagner verband seinen Dank mit der Bitte um Wiederholung der Ouvertüre, die er nun selbst leiten wolle. Da erstand förmlich ein neues Werk vor den Zuhörern. »Als Dirigent kommt ihm keiner gleich«, berichtete hernach die Berliner Presse. Wagner dankte nochmals, auch mit Anerkennung für die Leistung Sterns und mit der bescheidenen Bemerkung, er habe bei der Wiederholung der Ouvertüre »einige kleine Nuancierungen anders versucht und glaube die Wirkung dadurch gesteigert zu haben«. Er schloß mit den Worten: »Ich darf nicht so kühn sein, Sie alle, die hier anwesend sind, meine Freunde zu nennen; denn da wäre ich gut daran, wenn Sie alle meine Freunde wären.«

Gewiß, das Aufsehen, das Wagner jetzt überall erregte, wo er hinkam, und nun gar dieser festliche Eifer in der Stadt der »Intelligenz« und des »Bildungsphilisters«, wie Nietzsche den gebildeten Deutschen nannte, das war noch lange nicht der volle Sieg über alle Zweifler, Nörgler und Widersacher. Aber was war es doch für ein Fortschritt, wenigstens in der äußeren Geltung, wenn Cosima daran zurückdachte, wie die Tannhäuser-Ouvertüre ausgezischt worden und dies sie mit Hans von Bülow zusammengeführt hatte.

Die Veranstaltung der Singakademie war aber nur eine »private« Feier gewesen, der nun ein von Wagner geleitetes öffentliches Konzert zu einem wohltätigen Zwecke folgte. Sowohl die Hauptprobe als das Konzert selbst, das am 5. Mai stattfand, hatten stärksten Besuch, und dem Konzerte, das den Kaisermarsch, die Fünfte Beethovens und Bruchstücke aus »Lohengrin« und aus dem »Ring« bot, wohnten der Kaiser, die Kaiserin und die ganze Hofgesellschaft bei. Ein paar Tage vorher war Wagner vom Fürsten Bismarck empfangen worden. Um das volle Gelingen des Berliner Aufenthaltes, namentlich in seinen Auswirkungen auf die vornehmsten gesellschaftlichen Kreise, machten sich besonders der Hausminister von Schleinitz und seine Gattin verdient, auch im erfolgreichen Kampfe gegen die Ränke und die Wühlarbeit des Generalintendanten Botho von Hülsen. So sehen wir den steckbrieflich verfolgten Dresdner Revolutionär, den Mann, der noch in den letzten Jahren in München die heftigsten Angriffe, die niederträchtigsten Beleidigungen zu erdulden hatte, den selbst die Huld eines Königs nicht vor der Roheit des gut angezogenen Pöbels schützen konnte, in Berlin geehrt und gefeiert von den höchstgestellten Personen und den maßgebenden Kreisen, deren Eifer diesmal von keinem Mißklange gestört wurde. Eine gleichsam unterirdische Entwicklung war an den Tag gekommen. Das neu erwachte deutsche Volksbewußtsein hatte sozusagen mit einem starken Griffe von der deutschen Politik und der deutschen Kunst Besitz genommen. So war denn, wie sogar ein gegnerisches Wiener Blatt feststellte, die Sache Wagners von der deutschen Sache nicht mehr zu trennen. Der Gründung des Deutschen Reiches mußte die Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses folgen.

Wo aber blieb das Volk? Es stellte sich nur zu bald heraus, daß die »höchstgestellten« Personen und die »maßgebenden« Kreise, daß beispielsweise die Reichsregierung unter der Führung Bismarcks und der neue Deutsche Reichstag in seiner liberal-demokratischen Zusammensetzung, in der sich so wenig echte Freiheit und wahres Volkstum gesetzgeberisch betätigte, weder mit dem Kopfe noch mit dem Herzen völlig auf der Seite Wagners standen. Für die Festspiele wurden keine Reichsmittel bewilligt, für das spätere Vermächtnis Wagners – der »Parsifal« nur in Bayreuth! – kein gesetzlicher Schutz gewährt. Doch abgesehen davon – wenn die Beachtung, die man seinen Plänen schenkte, wenn das Gefühlsverständnis, das man jetzt für ihn aufbrachte, Bestand und Wirkung haben sollte, dann mußte es eine richtige »Bewegung« sein, die von unten auf in die Höhe und in die Breite ging. Keine Förderung von oben konnte etwas sichern, was nicht auch einem allgemeinen Wunsche, einem inneren Bedürfnis entsprach – und was Wagner zunächst »im Vertrauen auf den deutschen Geist« aus eigener Kraft ins Leben rief, das mußte auch jenen »tiefsten Kräften« im Ganzen begegnen, wenn es Halt und Dauer, wenn es überhaupt einen Sinn haben sollte. Dabei ging es auch um eine nüchterne Rechnung: die Baukosten konnten doch nur dann aufgebracht werden, wenn sich soundso viele zahlend beteiligten, vor allem wurden sogenannte Patronatscheine zum Preise von je 300 Talern ausgegeben, deren Inhaber, die Patrone, einen Platz für jeden der geplanten zwölf Festabende (für drei Aufführungen des »Rings«) erhielten und sich an der Bildung eines Ausschusses zur Verteilung von 500 Freiplätzen beteiligen konnten. Einen Patronatschein aber durften auch mehrere Personen zusammen oder ganze Vereine für sich erwerben und dann ihre Eintrittsberechtigung nach Belieben aufteilen oder zuweisen. So entstanden neben dem Patronatverein, dessen vorbereitende Geschäftsführung Karl Tausig in Berlin übernommen hatte, eigene Wagner-Vereine, die die Sache des Patronatvereins zu fördern und der Unternehmung eine breitere Grundlage in der werktätigen Anteilnahme des Volkes zu sichern hatten. Die ersten Wagner-Vereine bildeten sich in Mannheim durch Emil Heckel, in Berlin durch Tausig. Es folgten Leipzig, München, Wien und viele andere Vereine, die sich später auch zu dem Allgemeinen Richard-Wagner-Vereine zusammenschlossen. Wagner hatte schon in seinem Vorworte zum »Ring« daran gedacht, daß die nötigen Geldmittel durch eine »Vereinigung kunstliebender Männer und Frauen« aufzubringen wären. Aber er hatte nicht den Mut gehabt, sich einen Erfolg davon zu versprechen, da die Deutschen in solchen Dingen meist sehr kleinlich verführen. Er hoffte damals auf den deutschen Fürsten, der die befreiende Tat setzen werde. Diese Hoffnung war nur zum Teil in Erfüllung gegangen. Ludwig II. hatte Wagner aus allen Nöten befreit, seinem Werke aber doch wieder Not bereitet. Man mußte jetzt froh sein, wenn er nicht auf dem »Siegfried« und der »Götterdämmerung« für München bestand, wenn er es ohne Groll geschehen ließ, daß das Unternehmen, mit dem er seiner Hauptstadt einen neuen Glanz verleihen wollte, Bayreuth zugute kam. So wandte Wagner selbst seinen Blick doch wieder jenen Kreisen zu, die in der herkömmlichen Form der Vereinsgründung den Willen des Volkes zum Ausdruck brachten. Er wußte, daß auch dies eine Täuschung sein konnte, daß er unablässig seine persönliche Kraft einzusetzen hatte, daß er – während der Vollendung des »Rings« und sonstiger, nie rastender geistiger Tätigkeit – Konzerte geben mußte, deren Reinerträgnis den Festspielen zu dienen hatte. Dafür aber, für das Zustandekommen und Gelingen solcher Konzerte, waren die Vereine sehr wohl zu gebrauchen. Wenn ihre Mitglieder in den meisten Fällen auch nur dem gebildeten Mittelstande angehörten und daher nicht viel Patronatscheine durch sie erworben wurden, so konnten sie doch für Wagners Kunst, für seinen Gedanken, für die Festspiele werben. In der Tat hat diese Werbung an manchen Orten beim kunstliebenden Bürgertum und in der studierenden Jugend schöne Früchte getragen, namentlich durch die Akademischen Wagner-Vereine. Aus dem Gefühlsverständnis wurde allmählich doch ein tieferes Erfassen der Wagnerschen Ziele, und vielen, die es sich sonst nicht hätten leisten können, wurde durch die Vereine der Besuch der Festspiele ermöglicht. Hier also sah Wagner ein neues Tätigkeitsfeld, das ihn allerdings über Gebühr in Anspruch nahm und ihm von neuem die Ruhe raubte, die der Schaffende ersehnte, wenn er in all den Mühen und Sorgen, die ihm in den nächsten Jahren bereitet waren, nicht nur den »Ring«, sondern auch den »Parsifal« vollenden konnte, so war dies eine ungeheure Arbeitsleistung, aber auch ein solcher Verbrauch seiner menschlichen Kräfte, daß sein Leben, das immer häufiger durch Herzanfälle bedroht wurde, gewiß nicht lange mehr dauern konnte. Es gelang ihm, alles unter Dach und Fach zu bringen, wofür nur er sorgen konnte, und der Nachwelt ein abgeschlossenes Lebenswerk zu hinterlassen. Wer möchte sagen, wieviel davon seiner Heldenkraft, wieviel dem Walten der Vorsehung zu verdanken ist! Doch auch der Held ist ein Geschenk der Vorsehung.

Von Berlin kehrte Wagner über Leipzig, Darmstadt, Heidelberg und Basel nach Luzern zurück. In Triebschen genoß er jetzt noch einige Monate schöpferischer Ruhe und vorbereitender Sammlung. Sein Geburtstag am 22. Mai – es war schon der 58. – wurde wie immer mit sinnigen Überraschungen gefeiert. Als er die große Stube betrat, fand er dort alle um seine Büste aufgestellt: Cosima im Gewande der Sieglinde, den Knaben Siegfried auf den Arm, Daniela als Senta, Blandine als Elisabeth, Isolde und Eva ihren »Rollen« gemäß gekleidet. Es war wie eine theatralische Verlebendigung jenes ernstgemeinten Scherzwortes, das Wagner einmal zu Cosima gesprochen hatte: »Du bist Elisabeth, Isolde, Brünnhilde, Eva in einer Person, und ich habe dich geheiratet.« Ein Drahtgruß des Königs und der Besuch Nietzsches vervollständigten die schöne Feier.

Im Laufe des Sommers waren auch Marie Schleinitz und andere Freunde in Triebschen. Doch fiel ein dunkler Schatten in die lichte Zeit. In Berlin starb der rührige Karl Tausig, dem Wagner viel zu verdanken hatte, eines jähen und zu frühen Todes, und just in dem Augenblicke, da die Nachricht in Triebschen eintraf, war auch einer der beiden Hunde, die die Freude der Triebschener waren – ein Geschenk Hans von Bülows –, im Sterben. Wer Kenntnis davon hat, wie nötig Wagner der Umgang mit Tieren war und wie er jedes seiner Haustiere als einen persönlichen Freund betrachtete, der kann diese Unglücksstunde ermessen.

Wagner ging eben daran, seine Schriften und Dichtungen in der Reihenfolge ihres Entstehens zu einer Gesamtausgabe zu vereinen. Da kamen für den ersten Band mehrere Aufsätze in Betracht, die Wagner einst in Paris um des Broterwerbes willen in französischer Sprache für Hrn. Maurice Schlesinger verfaßt hatte. Diese waren nun deutsch wiederzugeben, und Cosima, die bisher nur aus dem Deutschen ins Französische übersetzt hatte, unterzog sich jetzt der umgekehrten, für sie besonders lockenden Aufgabe; doch unter der Aufsicht und Mitwirkung Wagners selbst, so daß sein Ton, seine Redeweise gewahrt blieb. Brieflich stand Cosima mit der ihr so freundlich gesinnten Stiefmutter ihres ersten Gatten, Louise von Bülow, und mit Emil Ollivier in Verbindung, dem sie seine schwere Schuld an dem unseligen Kriege nicht leicht verzeihen konnte. Aber der Krieg war für Deutschland ein Glück gewesen und ihr Schwager erschien ihr als das ahnungslose Werkzeug eines segensreichen Geschicks. Auch mit Liszt kam der Briefwechsel wieder in Gang; die doch eigentlich nur eingebildeten Schranken, die zwischen ihren Seelen errichtet waren, mußten langsam fallen. Auch hatte Liszt drei Patronatscheine gezeichnet und sich entschuldigt, daß sein geringes Vermögen ihm keine größere Beteiligung gestatte. Zugleich gab es einen nie völlig unterbrochenen Gedankenaustausch mit Hans von Bülow.

Die Kinder waren es, die eine sachliche Verständigung nötig machten, und Hans ging in seinen Briefen vom Sachlichen zum Persönlichen über: er hörte nicht auf, der Mutter seiner Kinder seine verehrungsvolle Dankbarkeit für die sorgsame und feinfühlige Erziehung der Mädchen auszudrücken. Dabei bediente er sich freilich wieder des » vous«, während er in jenem Abschiedsbriefe vom 17. Juni 1869 auch im Französischen das Du-Wort verwendet hatte, das dem Deutschen in solchen Fällen einzig gemäß ist. Wir werden von nun an, um die ehrerbietige Entfernung Bülows von Cosima zu veranschaulichen, das » vous« mit »Sie« und » Madame« mit »gnädige Frau« übersetzen.

Es gab jetzt aber einen besonderen Grund, weshalb Cosima ihren ersten Gatten in betreff der Kinder befragen mußte. Die völkische Begeisterung, die sie in der letzten Zeit ergriffen hatte, legte ihr den Übertritt zum Protestantismus nahe. Dabei war sie von einem persönlichen Wunsche gelenkt. Eben damals kam die Leichenverbrennung auf, der sich die katholische Kirche auf das heftigste widersetzt. Sie wünschte nun schon deshalb zum Protestantismus überzutreten, um mit Wagner gemeinsam eingeäschert werden zu können. Sie schrieb aber auch in ihr Tagebuch: »Die Reformation hat den deutschen Geist gerettet, und meine Kinder sollen echte Deutsche werden.« Sie befragte demnach Bülow, ob er mit dem Übertritte seiner Kinder einverstanden wäre. Er war nun freilich in seinem Herzen nicht einverstanden; aber er wollte keinen Gegensatz zwischen der Mutter und den Töchtern heraufbeschwören und war aus dieser sozusagen erzieherischen Erwägung dafür, daß alle zusammen protestantisch würden. Aus den Briefen, die um diese Zeit, im Herbst 1871, aus Italien in die Schweiz gingen, war aber auch eine Freudenkunde zu entnehmen, die dem Herzen Cosimas wohltun mußte. An Bülows Geburtstage und wenn der Tag ihrer Trennung von ihm wiederkehrte, verfiel sie stets in gramvolles Gedenken und war immer wieder geneigt, sich einer nicht gutzumachenden Schuld zu zeihen. Sogar am Vorabende des Geburtstages Richard Wagners war ihr Hans mit grauem Haar und Bart weinend im Schlaf erschienen. Da waren es nun wahrhaft befreiende und beschwichtigende Worte, die Hans an sie richtete.

Am 22. Oktober, am Geburtstage Liszts, schrieb er ihr aus Rom, wo er Liszt persönlich begrüßt hatte. An diesem Tage mußte er der Tochter Liszts gedenken, die einst »die unglückliche Gefährtin eines untergeordneten Menschen war, jetzt aber, wie er hoffe und seit langem bete, die glückliche und würdige Lebensgenossin des größten Dichters und Künstlers des Jahrhunderts«. Auch von sich konnte er Günstiges berichten; er fühlte sich gestärkt zur Wiederaufnahme seiner Konzerttätigkeit. »Wenn ich in Italien gelebt hätte, ehe ich Sie kannte, wären Sie weit weniger unglücklich mit mir und durch mich geworden, gnädige Frau. Möge der Himmel Ihnen die traurige Vergangenheit vergelten durch eine wolkenlose Gegenwart. Das ist der heißeste Wunsch Ihres ehrfurchtsvoll ergebenen Dieners Hans von Bülow.« Daß es aber nicht nur die italienische Luft im weitesten Sinne war, die ihn froher und umgänglicher machte, als er je gewesen, daß ihm ein persönlicher Segen beschieden war, das erhellt aus dem Briefe, den er am 28. November aus Florenz schrieb. Dieser endet mit den Worten: »Ich weiß nicht, ob es mir gestattet sein wird, nach einigen Jahren des Umherirrens als Virtuose in das Land zurückzukehren, das meine Seele gesund gemacht hat. In dieser Hinsicht, gnädige Frau, richte ich nun meinerseits eine Bitte an Sie. Nehmen Sie in die Abendgebete der Kinder einen Namen auf, einen Namen nach Ihrer Wahl – nehmen Sie den einer Heiligen, einer der reinsten Heiligen – und teilen Sie mir bei Gelegenheit Ihre Wahl mit. Dieser Name soll eine Person bezeichnen, die, ohne es zu wissen, mich als Vater, Menschen, Künstler neu zur Welt kommen ließ, die mir mit dem Seelenfrieden auch das schöne Fieber, zu leben und zu kämpfen, wiedergegeben, die mich mir selbst zurückgegeben hat – in durchgesehener und verbesserter Ausgabe. Könnte doch dieses Bekenntnis jeden Rest von ›posthumer‹ Bitterkeit und Reue in Ihrem Herzen zerstören, gnädige Frau – Sie erfüllen die großen und vielfältigen Pflichten, die ohne Unterlaß auf Ihnen ruhen, so wahrhaft fromm und treu, daß Sie nicht mehr unter der Vergangenheit leiden dürfen. Segnen Sie den Engel, der nach ›Rom‹ geführt hat

Hans von Bülow.«

Im Dezember war Wagner, wie schon erwähnt, in Bayreuth, diesmal ohne Cosima, die erst einige Tage später, über Basel kommend, in Begleitung Nietzsches in Mannheim mit ihm zusammentraf. Dort fand am 20. Dezember ein großes Konzert zugunsten der »Nationalbühne in Bayreuth« statt, mit einer ähnlichen Vortragsordnung wie in Berlin. Am Vormittage überraschte Wagner seine Freunde mit einer Vorführung des noch unbekannten Siegfried-Idylls. Unter den Zuhörern waren außer Nietzsche auch Pohl und Alexander Ritter mit seiner Frau, der Nichte Wagners. Dem Konzert wohnte der aus Karlsruhe herbeigekommene Großherzog mit seinen Verwandten bei. Es war wieder ein außerordentliches Fest und wieder ein unbeschreiblicher Triumph des großen Dirigenten. Hier in Mannheim lernte Wagner auch den Karlsruher Hofkapellmeister Hermann Levi, der ihm schon wiederholt seine Verehrung bezeigt hatte, persönlich kennen. Cosima vermerkte in ihrem Tagebuche, daß sie »einen jüdischen Mann erobert« hätten, der »ein nicht unbedeutender Mensch« zu sein scheine.

Erst knapp vor Weihnachten waren Wagners wieder daheim. Es war das letztemal, daß der Weihnachtstag, der Geburtstag Cosimas, in Triebschen gefeiert wurde. Wagner hatte zum Schlußgesang des Kaisermarsches einen neuen Text erfunden, mit dem die Mutter von den Mädchen begrüßt wurde. Hatten diese sonst jubelnd »heil dem Kaiser!« und »heil seinen Ahnen!« gesungen, so hieß es nun: »Heil der Mutter, unsrer Mama« und »Heil Deinem Siegfried, unsrem Fidi«. So vermischten sich die Stimmen der Zeit mit den holden Kinderstimmen. Cosima schrieb ins Tagebuch: »Unser Jahr überblickt und es gut befunden.«

Der Beginn des neuen Jahres brachte eine wertvolle Gabe: das erste Buch von Friedrich Nietzsche »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik«, dem »Vorkämpfer« Richard Wagner gewidmet. Diese herrliche Deutung des griechischen Wesens und des tragischen Kunstwerks war zugleich eine bedeutsame Huldigung für den Genius des Künstlers, in dessen Worttondramen die Tragödie der Griechen auferstanden zu sein schien. In der Welt draußen wurde die Huldigung fast mehr beachtet und zweifellos besser verstanden als der übrige Inhalt dieses heute noch unvergleichlichen Werkes, das bei Nietzsche eigentlich kein Seitenstück hat und für alle Zeiten als ein Musterbeispiel künstlerischer Prosa gelten muß. Wagner schrieb sofort: »Schöneres als Ihr Buch habe ich noch nicht gelesen. Alles ist herrlich … Zu Cosima sagte ich: Nach ihr kämen gleich Sie, dann lange kein anderer bis zu Lenbach, der ein ergreifend richtiges Bild von mir gemalt hat.« Und Cosima: »O wie schön ist Ihr Buch, wie schön und wie tief, wie tief und wie kühn! … Sie haben in diesem Buche Geister gebannt, von denen ich glaubte, daß sie einzig unserem Meister dienstpflichtig seien; über zwei Welten, von denen wir die eine nicht sehen, weil sie zu fern, die andere nicht erkennen, weil sie uns zu nahe ist – haben Sie den hellsten Schein geworfen, so daß wir die Schönheit fassen, die uns ahnungsvoll entzückte, und die Häßlichkeit begreifen, die uns beinahe erdrückte … Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erhebend Ihr Buch mich dünkt, in welchem Sie so schlicht wahrhaftig die Tragik unseres Daseins feststellen, und wie ist Ihnen die schönste Anschaulichkeit in den schwierigsten Fragen gelungen! Wie eine Dichtung habe ich diese Schrift gelesen und kann mich von ihr ebensowenig als der Meister trennen, denn sie gibt mir eine Antwort auf alle meine unbewußten Fragen meines Innern.« Auch anderen schrieb sie, das Buch von Nietzsche sei »das Bedeutendste, was seit Schopenhauer und Wagner auf dem Gebiete der Musik gesagt worden ist«.

Das Lenbachsche Bildnis, das Wagner in seinem Dankschreiben erwähnte, wurde von Cosima nicht so rückhaltlos bewundert. Sie hatte nach Neujahr von Lenbach ein Bildnis Liszts erhalten, für das sie sehr herzlich dankte. Gleichzeitig übersandte sie ein Pariser Lichtbild ihres Mannes, das sie für sein bestes hielt. Doch fügte sie bei: »Selbst im Bezug auf das mir Bekannteste und Teuerste bescheide ich mich Ihnen, Meister, gegenüber jedes Urteils.« Anderthalb Wochen später sandte sie ein »Wagner-Bildchen«, also wahrscheinlich einen Entwurf – sie spricht übrigens in diesem Briefe von zwei Entwürfen – mit folgenden Worten zurück: »Ich habe darin Ihren zauberischen Pinsel wiedergefunden, aber nicht ganz – ich gestehe es – Ihren divinatorischen Blick, denn allerdings muß Wagner erraten werden. Das Auge des Bildchens ist sehr schön, das übrige aber dünkt mich ein wenig matt, schlaff: ich weiß sehr gut, daß Wagner so aussehen kann und meistens für die Welt vielleicht so aussieht, Sie aber, teurer Meister, geben uns ja immer in Ihren Bildern das, was die übrigen nicht zu sehen bekommen; und von dessen Wahrhaftigkeit sie durch Sie sofort überzeugt werden. Die Farbe der Haut ist mir z. B. nicht durchsichtig genug … Sie aber werden – sonst keiner, sich sagen können, wie dieses Antlitz erscheint, wenn die ruhige Verzückung des Glückes oder der Begeisterung es verklärt … Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube? Die Hanfstänglsche Photographie« (also ein Münchner Lichtbild) »hat Sie gestört. Sie ist zwischen das Bild und Ihre Konzeption gekommen, welch letztere ich zu verstehen glaube … Alles, was ich hier sage, ist nur eine Bitte, zu sich zurückzukehren, Sie einzig haben recht; lassen Sie alle Photographien liegen, folgen Sie nur Ihrem Blicke, Ihren Gedanken, Ihrer Intention, und wir werden das Bild Wagners haben, wie wir das meines Vaters haben.«

Inzwischen hatten sich dem Bayreuther Unternehmen unvermutete Schwierigkeiten entgegengestellt. Feustel und Muncker waren persönlich in Triebschen erschienen und hatten die Botschaft gebracht, daß ein Mitbesitzer des für das Festspielhaus gewählten Bauplatzes aus rein persönlichen Gründen seine Einwilligung zur Grundabtretung verweigere. Aber die Unglücksboten brachten auch einen neuen Plan. Der Hügel vor der Bürgerreuth, der einen so lieblichen Blick auf die Stadt und die sie umrahmenden Berge gewährt und sich besonders zur Anlegung eines größeren Parkes eignete, wurde von ihnen warm empfohlen. Es kostete keine allzu große Mühe, den Meister zu dieser neuen Wahl zu bestimmen. Cosimas Wunsch und Bitte gaben den Ausschlag. Wagner fuhr also nach Bayreuth und brachte dort alles in Ordnung: der zweite, größere Bauplatz schien ihm in jeder Hinsicht günstiger zu sein als der erste, und auch für sein künftiges eigenes Heim erwarb er nun das geeignete Grundstück, einen Teil der Wiese zwischen Rennweg und Hofgarten, die er ursprünglich für das Festspielhaus ins Auge gefaßt hatte.

Der König konnte sich mit der Niederlassung seines Freundes in Bayreuth zunächst noch schwerer vertraut machen als früher mit der Niederlassung in Triebschen. Er wollte ihn in seiner Nähe haben und München sollte die Hauptstadt der Wagnerschen Kunst sein. Es gereicht ihm zur höchsten Ehre, daß er, nach mancherlei bedenklichen Auseinandersetzungen, nicht nur die Pläne Wagners guthieß, sondern auch gemäß dem Versprechen, ihn aller Lebenssorgen zu entheben, die Kosten des Grundkaufes für das Bayreuther Wohnhaus übernahm. Wagner hinwiederum vermied es sorgfältig, den König noch weiter zu belästigen. Er fand sich damit ab, daß der Festspielbau vom König einstweilen nicht gefördert wurde.

Zur Einhebung und Verwaltung der Patronatsgelder hatte Wagner bei seiner Anwesenheit in Bayreuth einen ständigen Verwaltungsrat eingesetzt, dessen Haupt und Seele Friedrich Feustel und später dessen Schwiegersohn Adolf von Groß wurde, der sich auch als Vermögensverwalter der Wagnerschen Erben unvergängliche Verdienste erworben hat. Zögernd und spärlich flossen die Patronatsgelder. Doch Wagner fühlte sich eben dadurch in seinem Drange bestärkt, die Sache in keiner Weise ruhen zu lassen und selbst mit dem befeuernden Beispiele voranzugehen. Für den 22. Mai, seinen 59. Geburtstag, wurde die Grundsteinlegung anberaumt, der eine Aufführung der Neunten Sinfonie Beethovens die festliche Weihe geben sollte. Zugleich beschloß er die sofortige Übersiedlung nach Bayreuth, um dort alle Vorbereitungen treffen und den Bau des Wohnhauses wie des Theaters selbst überwachen zu können.

So hieß es denn: das traute, stille Heim mit einer unruhigen neuen Umgebung vertauschen. Ende April fuhr Nietzsche zum letzten Male nach Triebschen, wo schon alles in Auflösung begriffen war. Er setzte sich ans Klavier und phantasierte in einer Weise, die Cosima zu Herzen ging. An einen Berliner Freund, den Freiherrn von Gersdorff, schrieb er hernach: »Vorigen Sonnabend war trauriger und tiefbewegter Abschied von Triebschen. Triebschen hat nun aufgehört: wie unter lauter Trümmern gingen wir herum, die Rührung lag überall, in der Luft, in den Wolken, der Hund fraß nicht, die Dienerfamilie war, wenn man mit ihr redete, in beständigem Schluchzen. Wir packten die Manuskripte, Bücher und Schriften zusammen – ach, es war so trostlos! Diese drei Jahre, die ich in der Nähe von Triebschen verbrachte, in denen ich 23 Besuche dort gemacht habe, was bedeuten sie für mich! Fehlten sie mir, was wäre ich! Ich bin glücklich, in meinem Buche mir selbst jene Triebschener Welt petrifiziert zu haben.«

Dieses letzte Wort klingt beinahe wie eine Ahnung, er werde einst die lebendigen Kräfte, die diese Welt gebaut hatten und die doch auch an anderem Orte weiterwirkten, nicht mehr unmittelbar empfinden können, er werde eines Denkmals der Zeit bedürfen, in der er das alles noch freudig miterlebte. Aber er trug dieses Denkmal in seinem Herzen. Noch im » Ecce homo« 1888, worin er sozusagen angesichts des Todes die bittere Wahrheit aussprach, daß er mit Wagners Hochzielen nichts mehr gemein habe, selbst da noch lesen wir: »Hier, wo ich von den Erholungen meines Lebens rede, habe ich noch ein Wort nötig, um meine Dankbarkeit für das auszudrücken, was mich in ihm bei weitem am tiefsten und herzlichsten erholt hat. Dies ist ohne allen Zweifel der intimere Verkehr mit Richard Wagner gewesen. Ich lasse den Rest meiner menschlichen Beziehungen billig; ich möchte um keinen Preis die Tage von Triebschen aus meinem Leben weggeben, Tage des Vertrauens, der Heiterkeit, der sublimen Zufälle – der tiefen Augenblicke … Ich weiß nicht, was andere mit Richard Wagner erlebt haben: über unserem Himmel ist nie eine Wolke hinweggegangen.« Wir wissen aber auch, wie treu Nietzsche in der Erinnerung an die Triebschener Zeiten Cosima ergeben blieb. Sie war ihm »das einzige Weib größeren Stils«, das er kennengelernt, und »die bestverehrte Frau«, die es in seinem Herzen gab. Sie selbst nannte in einem der letzten Briefe, die sie an ihn richtete, den Zauber der Einsamkeit von Triebschen ein verlorenes Paradies.

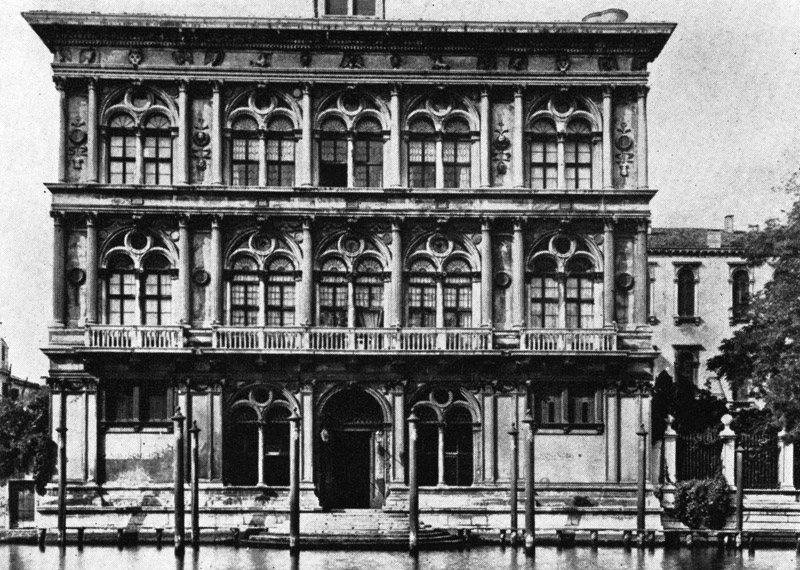

Am 24. April traf Wagner zur dauernden Niederlassung in Bayreuth ein. Er wohnte zuerst im Schlosse Fantaisie im nahen Donndorf. Erst später siedelte er in die Stadt selbst über und bezog dort eine Wohnung an der Dammallee, um dem Hausbau näher zu sein.

Es bedarf keiner lebhaften Vorstellungsgabe, um sich all die Unruhe und die geschäftlichen Sorgen zu vergegenwärtigen, womit Wagner nunmehr belastet war. Vom ersten Tage an hatte er sich um Baupläne, Kostenvoranschläge, Vertragsabschlüsse u. dgl. m. zu kümmern. Und wenn das rein Geschäftliche allerdings von Feustel und Groß mit der gründlichsten Sachkenntnis und mit hingebungsvollem Eifer besorgt wurde, so war es doch durchaus nötig, daß er von allem wußte und alles persönlich genehmigte. Er war vorerst allein gekommen. Am 30. April waren auch die Seinen, mitsamt dem treuen Hunde Ruß, wieder mit ihm vereint. Aber schon nach wenigen Tagen brach er mit Cosima nach Wien auf. Der dortige Wagner-Verein veranstaltete ein großes Konzert zugunsten der Bayreuther Unternehmung, und er hatte zugesagt, dieses Konzert zu leiten. Der Glanz seines Namens und die »Sensation«, die sein Erscheinen überall erregte, fielen bei solchen Veranstaltungen noch mehr ins Gewicht als die jedesmal so bedeutende und durch Neuheiten anziehende Vortragsordnung.

Wagner war in Wien der Gast des Primararztes Dr. Josef Standhartner, den er schon im Mai 1861 dort kennengelernt hatte. Aus der zufälligen Bekanntschaft war sehr rasch eine herzliche und wahrhaft ergiebige Freundschaft entstanden. Die Wiener Angelegenheiten Wagners waren immer durch Standhartner im Verein mit Eduard Liszt treulich besorgt worden, und der kunstsinnige, musikbegabte Arzt, dessen gewinnende Persönlichkeit uns Cornelius in seinen Briefen schildert, hatte Wagner schon im Herbst 1861 bei sich beherbergt und ihn auch in Triebschen besucht. Mündlich und schriftlich erteilte er auch, auf dringende Bitten Cosimas, seinen ärztlichen Rat, wenn Wagner sich nicht wohl fühlte. Man kann sagen, daß niemand in ganz Wien dem Meister so treu ergeben war und auch so viel Verständnis für seine menschliche Eigenart hatte wie Dr. Standhartner. Dieser hatte jetzt eine Dienstwohnung im Allgemeinen Krankenhause in der Alservorstadt. Ein Teil davon wurde Wagner und Cosima zur Verfügung gestellt. Die Vortragsordnung des Konzertes umfaßte die Dritte Beethovens und Bruchstücke aus dem Pariser »Tannhäuser«, aus »Tristan« und »Walküre«. Mit dem Wiener Hofopernorchester, den berühmten Philharmonikern, war es Wagner nach seinen eigenen Worten eine wahre Lust, Musik zu machen. Der Besuch des »Rienzi« in der Hofoper erregte allerdings seinen Unmut. Doch kam es darüber zu keiner ernstlichen Verstimmung im Verkehre mit dem Operndirektor Herbeck und den Bühnenkünstlern. Die Wiener Tage waren nicht nur durch Proben, sondern auch durch einen lebhaften Verkehr mit zahlreichen Freunden, Gönnern und Anhängern, durch Ausflüge und Abendgesellschaften ausgefüllt. Besondere Freude hatten Wagner und Cosima darüber, daß Lenbach jetzt in Wien weilte und das Konzert besuchen konnte.

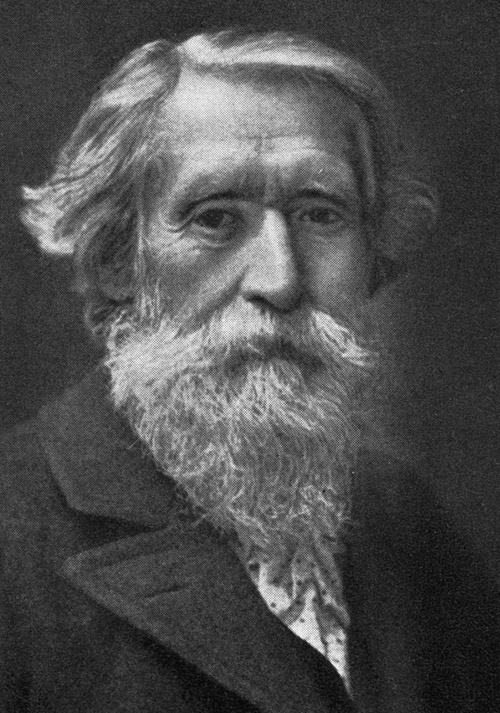

Richard und Cosima Wagner (1872).

Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

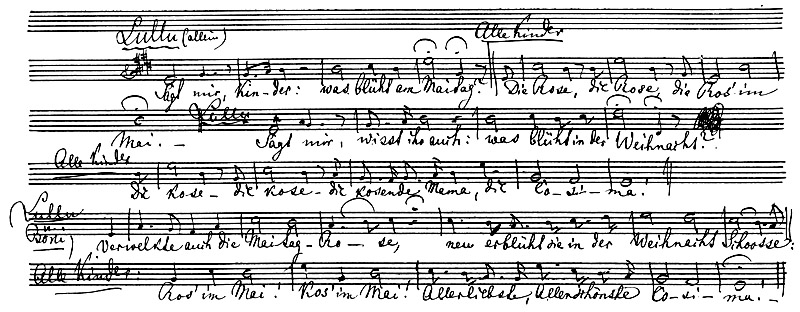

Handschrift des Geburtstagsliedes für Cosima 1873.

Aus dem Archiv des Hauses Wahnfried. M

it Genehmigung des Drei-Masken-Verlages, Berlin,

aus Richard Graf Du Moulin Eckart, Cosima Wagner

Dieses fand am 12. Mai im Großen Musikvereinssaale statt und gestaltete sich zu einem der größten Triumphe, die Wagner jemals im Konzertsaale errungen hat. Beim Festmahle brachte Herbeck, der seinen Musikern alle gewünschten Urlaube für die Grundsteinlegung in Bayreuth erwirkt hatte, den Trinkspruch auf Wagner aus, worauf dieser erwiderte: Es sei soeben geäußert worden, daß im nächsten Jahre zu Bayreuth die Ideale der Musik verwirklicht werden sollten. Er selbst aber wisse noch gar nicht, mit welchen Kräften und mit welchen Mitteln das geschehen könne. Eines nur erhalte ihn im Glauben an die Verwirklichung der Ideale: der deutsche Geist. Worin dieser, nur zu oft als Firma gebrauchte, deutsche Geist bestünde, das wisse er allerdings nicht. »Er ist unfaßbar, aber wir alle fühlen uns von ihm umweht und kennen seine Manifestationen.« Wie tief, wie ahnungsreich erscheine er gleich in der gewaltigen Neunten Sinfonie, mit deren Vorführung die Begründung des Unternehmens eingeweiht werden solle; welch eine Welt an Gedanken, welche Keime zukünftiger musikalischer Gebilde berge sie in sich! Nun sei er nicht so stolz, zu behaupten: er wäre ausersehen, die in diesem großen Werke des deutschen Geistes vorgebildeten Ideen fortzuführen und zu verwirklichen; allein er stehe auf dem Boden dieses Werkes und er strebe von da weiter. Mit allen, die als Musiker von Beruf oder Kraft ihres deutschen Gemütes sich seinen Bestrebungen anschlössen, leere er das Glas auf den deutschen Geist!

Am 14. Mai war Wagner bereits wieder in Bayreuth, wo er nun gerade nur acht Tage Zeit hatte, um das Fest der Grundsteinlegung vorzubereiten. Aus Wien aber hatte er ein paar schöne Andenken mitgebracht, die uns heute noch erfreuen: die Lichtbilder, die er bei Fritz Luckhart herstellen ließ, darunter das allbekannte mit Cosima, er stehend, sie sitzend, merkwürdigerweise reichen sie sich die linke Hand.

Zur Grundsteinlegung waren viele Freunde aus nah und fern geladen worden. Doch an keinem war dem Meister so viel gelegen wie an dem Einen, Großen, der sich im nahen Weimar aufhielt und von dem es nach den stockenden und schwankenden Beziehungen der letzten Jahre unsicher war, ob er kommen würde. Wagner konnte diese Unsicherheit nicht ertragen und schrieb am 18. Mai an Franz Liszt:

»Mein großer, lieber Freund!

Cosima behauptet, Du würdest doch nicht kommen, auch wenn ich Dich einlüde. Das müßten wir denn ertragen, wie wir so manches ertragen mußten! Dich aber einzuladen, kann ich nicht unterlassen. Und was rufe ich Dir denn zu, wenn ich Dir sage: komm? Du kamst in mein Leben als der größte Mensch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte; Du trenntest Dich langsam von mir, vielleicht weil ich Dir nicht so vertraut geworden war wie Du mir. Für Dich trat Dein wiedergeborenes innigstes Wesen an mich heran und erfüllte meine Sehnsucht, Dich mir ganz vertraut zu wissen. So lebst Du in voller Schönheit vor mir und in mir, und wie über Gräber sind wir vermählt. Du warst der Erste, der durch seine Liebe mich adelte; zu einem zweiten, höheren Leben bin ich ihr nun vermählt und vermag, was ich nie allein vermocht hätte. So konntest Du mir alles werden, während ich Dir so wenig nur bleiben konnte: wie ungeheuer bin ich so gegen Dich im Vorteile!

Sage ich Dir nun: komm! so sage ich Dir damit: komm zu Dir! Denn hier findest Du Dich. – Sei gesegnet und geliebt, wie Du Dich auch entscheidest!

Dein alter Freund Richard.«

Liszt kam noch nicht. Doch er erwiderte am 20. Mai:

»Erhabener, lieber Freund!

Tief erschüttert durch Deinen Brief, kann ich Dir nicht in Worten danken. Wohl aber hoffe ich sehnlich, daß alle Schatten, Rücksichten, die mich ferne fesseln, verschwinden und wir uns bald wiedersehen. Dann soll Dir auch hell einleuchten, wie unzertrennlich von Euch meine Seele verbleibt, innigst auflebend in Deinem ›zweiten‹, höheren Leben, wo Du vermagst, was Du allein nicht vermocht hättest. Darin beruht meine Begnadigung des Himmels: Gottes Segen mit Euch, wie meine ganze Liebe.

F. L.«

Es widerstrebte Liszt, diese Zeilen mit der Post zu schicken; er ließ sie von einer Frau, die seit mehreren Jahren sein Denken und Empfinden kannte, von der Baronin Olga Meyendorff, am 22. Mai dem Freunde persönlich übergeben. Er teilte die Briefe aber auch der Fürstin mit, die es ungern sah, daß er zu Wagner zurückgefunden oder vielmehr sich innerlich nie von ihm entfernt hatte. Sie versuchte sogar in sehr leidenschaftlicher Weise seine Wiedervereinigung mit denen zu verhindern, »die Jesum Christum in Wort und Taten verleugnen, die Böses tun und sagen, daß sie Gutes täten. Das wird einmal ein schmerzliches Kapitel in Ihrer Biographie sein.« Liszt antwortete mit einer unvergleichlichen Mischung von Spott und Galanterie: »Es beunruhigt mich nicht, wie die Welt das auslegt, was Sie meine Biographie nennen. Das einzige Kapitel, das ihr mein heißer Wunsch noch zufügen wollte, fehlt – alles übrige beschäftigt mich nicht mehr, als es vernünftig ist.«

Der Kampf ging den ganzen Sommer weiter, da Wagner sich alsbald mit Cosima zu einem Besuch in Weimar ansagte und Liszt diesen auch erwidern wollte. Wagner schrieb offenherzig an Liszt, daß ihm die Überbringerin des schönen und großherzigen Briefes vom 20. Mai manches mitgeteilt habe, was auf eine in Weimar oder in Rom herrschende »mißverständliche Stimmung« schließen lasse. Wagners Herz verlangte nach dem Freunde, doch es schien ihm, als ob dieser mit der Fürstin abgemacht habe, daß jedenfalls die Bayreuther zuerst kommen müßten, dann erst könne Liszt nach Bayreuth gehen. Das widerstrebte Wagner aufs tiefste. Er wollte selbst nach Weimar, ohne diesen Besuch Liszts abzuwarten, aber er konnte sich unmöglich einem Verlangen fügen, das von einer dritten Person in unfreundlichem Sinne gestellt worden. Er bat also Liszt um ein klares Wort und fragte geradezu: »Willst Du uns freundlich empfangen?« Darauf schrieb Liszt zurück: »Aus dem Heiligsten meiner Seele sage ich Dir Dank und Willkommen. Etwas Deiner Würdigeres als ›freundlichen Empfang‹ sollst Du und Cosima bei mir finden; anderweitige ›mißverständliche Stimmungen‹ dürften nicht in Betracht kommen, selbst wenn sie existierten – was ich nicht gelten lasse. Nach Erfüllung Deines Wunsches sehnt sich Dein Franz.« So kamen denn Wagners im August nach Weimar, und im Oktober war Liszt in Bayreuth, knapp vor seinem 61. Geburtstage, den er dann doch wieder »ganz trübselig und allein auf einer Eisenbahnstation« (in Regensburg) verbrachte. Dieses Zugeständnis, daß er seinen Geburtstag nicht bei Wagners feiere, hatte er der Fürstin gemacht, um sie nicht ohne Not zu kränken und zu erbittern. Ihm selbst war es ja nie um eine Feier und um Huldigungen zu tun, und der Heimatlose und Unstete, »halb Franziskaner, halb Zigeuner«, hatte längst auf jedes persönliche Behagen verzichtet.

Aber wenn er auch die Laune der Fürstin schonte, ihrer Meinung unterwarf er sich nicht. Es existierten tatsächlich sehr mißverständliche Stimmungen, die er jedoch keineswegs gelten ließ. Je mehr der Ruhm Wagners sich verbreitete, je mehr die Welt seine Größe erkannte, desto mehr trachtete Carolyne Wittgenstein ihn zu verkleinern. »Hören Sie nicht erst die ›Götterdämmerung‹ an«, so schrieb sie an Liszt, »um gewisse Effekte abzulauschen …, das hieße der Vorsehung Unrecht tun, die Ihnen in Ihrem Alter alles gegeben hat, was Sie brauchen, um Ihre Gedanken auszudrücken … Übrigens weiß ich nicht, ob dieses letzte Werk Wagners so bemerkenswert sein wird, als man erwartet … Wagners Größe besteht darin, daß er neue Formeln erfunden hat. Das ist aber nicht unerschöpflich. Er hat alle seine Geheimnisse schon in seinen ersten, frischesten Werken offenbart, die wahrscheinlich die volkstümlichsten bleiben werden und die die unmittelbare Inspiration empfangen haben. Das übrige ist mehr gemacht als empfunden – genial gemacht, ohne Zweifel, aber gemacht, gewollt, nicht gesungen von einer unbewußten …, notwendigen Kraft.« Noch leidenschaftlicher trat sie gegen den Menschen Wagner oder vielmehr gegen seine unchristliche Gesinnung auf. Er habe die Fahne des Buddha auf sein Theater gepflanzt, und wenn Liszt da mittue – Liszt, der die niederen Weihen empfangen hatte und der auch dem sogenannten dritten Orden der Franziskaner angehörte –, dann scheine es, daß er das Kleid der Miliz Jesu mit Schmerz und mit Scham trage.

Damit es aber ja nicht den Anschein habe, daß sie etwa mit unchristlicher Lieblosigkeit das Verhalten Cosimas verurteile, fügte sie bei: »Sie wissen, daß es nicht Härte ist, die aus mir spricht – wenn Cosima zu mir käme (und vielleicht kann noch manches Unglück geschehen, das sie zu mir führt), so würde sie meine Tür, meine Arme und mein Herz offen finden. Es ist etwas anderes, zu lieben, und etwas anderes, sich mit dem zu verbinden, was weder gut noch heilig ist.« Doch Carolyne, getäuscht und verwöhnt durch die unablässigen Beteuerungen von Liszts Anhänglichkeit und Ergebenheit, kannte seinen Stolz zu wenig. Nie hat er ihr so unumwunden wie diesmal widersprochen. »Es handelt sich durchaus nicht darum«, so schrieb er ihr, »Cosima und Wagner Türen zu öffnen oder zu verschließen. Sie gehören nicht zu den Leuten, die sich an den Türen aufhalten!« Und an anderer Stelle: »Übrigens weiß ich nicht, wie Sie zu der Annahme kommen, Cosima und Wagner verleugneten Jesus Christus und bekennten sich offenkundig zum Atheismus. Keines ihrer Worte rechtfertigen eine solche Vermutung. In den acht gedruckten Bänden Wagners finden Sie nichts, was ein Anathema rechtfertigen könnte. Seine philosophischen und religiösen Ansichten sind die einer großen Anzahl unserer Freunde, und er drückt sich stets mit Maß und Takt aus. Zweifellos rechnet sich Wagner nicht zu den orthodoxen und die Religionsgebräuche beobachtenden Christen. Aber muß man ihn deshalb durchaus zu den Ungläubigen zählen?« Liszt betonte auch, daß er die Uniform Christi keineswegs als ein Unwürdiger trage. Aber was die Fürstin gegen Bayreuth vorbringe, das sei falsch. »Erst wieg's, dann wag's«, schrieb er ihr in deutscher Sprache. Er berichtete ihr auch, welche begeisterte Huldigungen Cosima in der Stadt Bayreuth von allen Würdenträgern und Standespersonen entgegennehme, er betonte, daß ihre fünf Kinder mustergültig erzogen seien, und sagte endlich: »Cosima übertrifft sich selbst! Mögen andere sie richten und verdammen – für mich bleibt sie eine Seele, die die große Barmherzigkeit des heiligen Franziskus verdient, und meine bewundernswürdige Tochter.«

Nachdem er so der Fürstin im Laufe eines halben Jahres in mehreren Briefen gründlich die Wahrheit gesagt hatte, machte er ihr doch die Freude, daß er sich an seinem Geburtstage nicht von denen feiern ließ, »die Jesum Christum verleugnen«. Aber er konnte es sich nicht versagen, nach seiner Abreise von Bayreuth noch weiter davon zu berichten, daß ihn der Entwurf des »Parsifal«, den Wagner ihm vorgelesen hatte, mit heller Begeisterung erfülle. Es wäre ein seltsamer Widerspruch, meinte er, die letzte Szene des »Faust« zu bewundern und den »Parsifal« abzulehnen, der von gleich hoher mystischer Inspiration getragen sei. »Ich bekenne, daß viele unserer angesehenen religiösen und katholischen Dichter mir weit entfernt zu sein scheinen von dem religiösen Gefühle Wagners.« Auch seiner Tochter schrieb er: »Die Vorlesung, die uns Wagner von diesem strahlenden Werk gemacht hat, ist mir im Herzen lebendig geblieben. Ich war darnach wie verklärt, und nur die Furcht, affektiert zu erscheinen, hat mich zurückgehalten. Ich würde ihm sonst gesagt haben wie Petrus: ›Hier ist gut sein, hier laß uns drei Hütten bauen.‹«

Aus diesen Worten spricht die Sehnsucht Liszts nach Herd und Heim. Unaufhörlich wechselte er den Aufenthalt, und wenn er sein Leben im großen und ganzen zwischen Rom und Weimar und jetzt auch Pest teilte, wo ihm die oberste Leitung der Musikakademie übertragen wurde, so war er doch nirgends recht zu Hause, überall nur ein Gast, ein geehrter Fremdling. Stärker als der Wandertrieb, der ihm im Blute lag, wurde allgemach die Müdigkeit, die ihn überkam, und im Anschauen des Wagnerschen Familienglücks fühlte er, wo er einzig hingehörte.

Die Feier der Grundsteinlegung war herrlich vor sich gegangen. Im alten Opernhause erklang Beethovens Neunte unter der einzigartigen, für alle Zeiten vorbildlichen und nachwirkenden Leitung Wagners. Albert Niemann, Franz Betz, Marie Lehmann und Johanna Jachmann-Wagner waren die Einzelsänger, August Wilhelmj der Führer der Geigerschar, Hans Richter blies die Trompete. Droben auf dem Festspielhügel ließ Wagner in den Grundstein das Blatt einmauern, das die Verse trägt:

»Hier schließ' ich ein Geheimnis ein,

Da ruh' es viele hundert Jahr':

Solange es verwahrt der Stein,

Macht es der Welt sich offenbar.«

Und beim Hammerschlag sprach er: »Sei gesegnet, mein Stein, stehe lang und halte fest!«

Damit begann nun erst recht eine rastlose Arbeit, die um so eifriger betrieben wurde, als ja die Festspiele schon für das nächste Jahr in Aussicht genommen waren. Aber es türmten sich Hindernisse auf Hindernisse. In der sogenannten Nibelungen-Kanzlei war eine kleine Schar tüchtiger und hoffnungsvoller junger Musiker damit beschäftigt, die Stimmen für den »Ring« auszuschreiben. Unter ihnen befand sich auch der Jude Josef Rubinstein (der in keiner Weise mit Anton Rubinstein zusammenhängt). Dieser war schon in Triebschen, knapp vor Wagners Abreise nach Bayreuth, persönlich aufgetaucht, nachdem er vorher ein merkwürdiges Schreiben aus seiner russischen Heimat an den Meister gerichtet hatte. Durch die Schrift über das Judentum in der Musik war er zur Erkenntnis der jüdischen Eigenschaften gekommen und sah nun keine andere Wahl, um sich von der Last des Judentums zu befreien, als entweder Selbstmord oder ein Leben an der Seite Wagners, im Dienste der Wagnerschen Kunst Nach dem Tode Wagners hat Rubinstein in der Tat Selbstmord verübt.. Dieser seltsame, tragisch anmutende Jünger wurde also zu einem Mitgliede der Bayreuther Arbeitsgemeinde und hat im übrigen, da er seine jüdische Art und Unart ja doch nicht gänzlich aufgeben konnte, dem Meister zwischendurch viel zu schaffen gemacht. Für diesen selbst ergab sich jetzt die Notwendigkeit, nach den geeigneten Kräften für die Bayreuther Aufführungen Umschau zu halten. Seit vielen Jahren war er ohne Berührung mit den deutschen Bühnen, nur in Wien und München hatte er bestimmte Erfahrungen gemacht, die ihn zum Teil ermutigten, anderseits aber, besonders in München, so sehr mit glücklichen Ausnahmefällen und überdies mit seiner persönlichen Mitwirkung verbunden waren, daß er daraus keine allgemeinen Schlüsse ziehen konnte. Er war eigentlich auf das Schlimmste gefaßt, als er nun mit Cosima eine Rundfahrt durch die deutsche Opernwelt antrat.

Die Eindrücke waren höchst mannigfaltig: er sah und hörte eigene Werke, bei denen er sich im voraus zur größten Nachsicht zwang, aber auch Gluck, Mozart, Beethoven, Weber, Deutsches und Französisches. Fast überall mußte er grobe Fehler im einzelnen oder eine bedenkliche Leichtfertigkeit im ganzen feststellen, aber auch fast überall entdeckte er gute Anlagen, sei es der Sänger oder des Dirigenten. In seiner Schrift »Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen« sind die Ergebnisse der Reise zusammengefaßt. Cosima machte alles mit und lernte von ihrem Gatten besonders die richtige Beurteilung der Sänger. Wagner verstand es, auch in der kläglichsten Leistung die trotzdem vorhandene Begabung zu erkennen, und wußte immer, wie man es anzupacken habe, um den Sänger zum rechten Gebrauch der ihm verliehenen Fähigkeiten anzuleiten und gewissermaßen zu sich selbst zu führen.