|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Zusammensein mit dem geliebten Vater, der so selten gegenwärtig war und aus der Ferne meist nur strenge Aufsicht übte, war eine glückliche Ferienzeit, ein Ausruhen, Atemholen und Kräftesammeln vor dem Eintritt in ein neues Leben gewesen.

Mit kaum achtzehn Jahren kam Cosima von Paris nach Berlin. Die Katholikin zu Protestanten, die Französin zu Norddeutschen. Aus der alten, reichen, von einer glänzenden Überlieferung getragenen, von dem völkischen und staatlichen Empfinden des ganzen Landes durchpulsten Weltstadt kam sie in die noch junge, aber kräftig aufblühende Hauptstadt Preußens; kam sie, pariserisch gesehen, in eine deutsche Kleinstadt, in eine große, weiträumige Kleinstadt, in der aber die stolzesten Gebäude noch in ärmlicher Umgebung standen und in der eine gewisse Enge des geistigen Lebens, eine gewisse Beschränktheit in den öffentlichen Dingen, eine gewisse Dürftigkeit und Unbehilflichkeit des geselligen Lebens zu spüren war. Ein Feuergeist wie Hans von Bülow hatte schwer genug darunter zu leiden. Die Pariser Gesellschaft, innerlich bis zur Freigeisterei erhaben über geistige und sittliche Schranken, die sie allerdings nicht immer richtig einzuschätzen wußte, bewegte sich in herkömmlichen eindrucksvollen Formen, die die bedrohlichsten Gegensätze wenigstens scheinbar ausglichen und den schwierigsten menschlichen Beziehungen einen äußeren Schliff verliehen, der dem Zusammenleben förderlich war. Doch das, was man in Paris Gesellschaft nannte, war in Berlin eigentlich nicht vorhanden. Hier herrschten seit den Tagen Friedrichs des Großen der Soldat und der Bürger; beide von einem gesunden deutschen Gefühle durchdrungen, beide eingezwängt in Vorurteile und Sondermeinungen, die den Außenstehenden zuweilen recht merkwürdig berührten. Das preußische Heer pflegte ruhmvolle Erinnerungen, rüstete in aller Stille zu künftigen Großtaten und nährte in sich den Kastengeist; auch die Berliner Patrizier waren gleichsam eine Kaste für sich, und die Kreise, die sich da im Tiergartenviertel zusammenschlossen, trugen zwar ein vornehmes, aber durch einen beinahe schwerfälligen Ernst gebundenes Gepräge. Die namhaftesten Vertreter der Künste und Wissenschaften bildeten einen unentbehrlichen Schmuck dieser Geselligkeit, und das Fachwissen war auch bei den Laien groß. Das Liebhabertum entartete eher zur Fachsimpelei, als daß es bloß spielerisch und oberflächlich gewesen wäre. Doch es fehlte der weite Blick und die persönliche Lebhaftigkeit der Pariser Salons, von denen Wagner in seinen späteren Jahren rückschauend sagte: in ihnen sei die Blüte der geistig Tätigen vereinigt gewesen und von dieser Gemeinschaft seien die fruchtbarsten Anregungen ausgegangen, die es wohl begreiflich machen, daß Liszt für eine solche von ihm gedachte Hörerschaft seine Dante-Sinfonie und seine Faust-Sinfonie entwerfen konnte, ohne kleinliche Mißverständnisse zu befürchten; »wenngleich es der über Zeit und Raum weit hinausliegenden Natur des Lisztschen Genius bedurfte, um ihm ein ewiges Werk abzugewinnen, möge dieses Ewige vorläufig auch in Leipzig und Berlin übel ankommen«. Cosima war dazu verurteilt, den Berliner Niederlagen Lisztscher Werke beizuwohnen.

Freilich, auch in Berlin lockerten sich die starren Bindungen und verwischten sich allmählich die Grenzen. Liberalismus, Demokratie und Sozialdemokratie mit ihren jüdischen Führern und Mitläufern durchdrangen nicht nur die Politik und das Wirtschaftsleben, sondern eroberten sich auch eine gesellschaftliche Stellung. Cosima mußte da vielfach umlernen. Anschauungen, die in Paris seit einem halben Jahrhundert Gemeingut waren, wurden ihr hier als jüngste Erkenntnis gepriesen, Forderungen, die in den höheren Schichten der Pariser Bevölkerung noch niemand zu stellen wagte, waren hier schon Schlagworte der Gebildeten.

Einen Nachteil des Pariser Lebens, daß es die Mädchen streng von allem abschloß und die Unvorbereiteten mit dem Tage der Hochzeit kopfüber in ein aufgeklärtes und leichtsinniges Dasein stürzte, diesen Nachteil hatte Cosima am wenigsten empfunden. So streng sie von Madame Patersi erzogen wurde – im Verkehre mit ihrer Mutter und mit der Lebensfreundin ihres Vaters hatte sie das freieste Gehaben bedeutender Frauen kennengelernt, im Umgang mit Liszt, Wagner und Berlioz wurde sie vom Anhauch großer Geister und wahrer Künstlerschaft berührt, und die ersten Dichter und Schriftsteller Frankreichs vermittelten ihr die Gedanken der Zeit. Dafür konnte ihr in Berlin einzig Hans von Bülow Ersatz bieten.

Am schwersten aber mußte sie die Großmutter vermissen: die kluge und gütige Anna Liszt, deren Haus und Herz ihr eine deutsche Heimat gewesen waren. Sie kam jetzt in ein fremdes Haus, und Frau von Bülow, eine achtunggebietende Erscheinung, hatte im Anfang nicht die volle Unbefangenheit gegen die neue Hausgenossin, schon aus Abneigung gegen die Zukunftsmusik. Auch offenbarte sie so manchen Zug der baldigen – Schwiegermutter.

Schließlich das Wichtigste und Bedeutsamste. Cosima war bis jetzt Mitwisserin geistiger Kämpfe, aber nicht persönlich an ihnen beteiligt gewesen, durch verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen nur so weit erwärmt, daß der Anteil des Zuschauers und Betrachters dadurch reger wurde. Jetzt trat sie in den Bannkreis eines Mannes, von dem die Berliner Chronisten später sagten, er sei der geborene Kämpfer gewesen, er habe sich vom Beginn »als Mann der Zukunft mit heftiger Gebärde, mit scharfem Wort und kräftigem Ton bemerkbar gemacht«. In seiner Welt war keine Ruhe. Denn er gab keine Ruhe. Er sagte: »Beethoven war kein königlich-preußischer Hofkapellmeister«, und tat alles, um den Mitbürgern zu zeigen, was er damit meinte. Wie er Beethoven spielte und spielen ließ, das hatte nichts mit einer gedankenlosen Überlieferung zu tun. Wie er sonst die Kunst auffaßte und das Kunstleben zu gestalten suchte, das war ein fortwährender Widerspruch gegen amtliche Bevormundung, fachmännischen Dünkel und allgemeine geistige Trägheit. Bevor sich Cosima in Berlin eingewöhnt hatte, mußten ihr durch Bülow die Augen dafür geöffnet werden, daß die vielgerühmte Stadt der Intelligenz einen Mann von hohen geistigen Gaben gelegentlich zur Verzweiflung bringen konnte. Man durfte sagen: sie wird das entweder nicht aushalten oder selbst zur furchtlosen Kämpferin werden. Sie wird diesen Kunstjünger, der immerfort gereizt ist, der nie bloß verteidigt, sondern stets auch angreift, der die Kunst nicht als Befreiung, sondern als den schärfsten Zwang empfindet, der Welt gehörig zu Leibe zu gehen – sie wird diesen sonderbaren Menschen, der den Segen der Kunst gar nicht zu kennen scheint, wiewohl er einzig der Kunst lebt, entweder verabscheuen, oder sie wird ihn lieben müssen. Da fiel es wohl auch ins Gewicht, daß Bülow, der unbekümmerte Draufgänger, durch und durch Kavalier war. Während Theodor Fontane, der Lobredner Preußens aus hugenottischem Blute, das »Fehlen jeder Kavalierschaft« im märkischen Volksgemüte tadelte.

Man kann demnach nicht sagen, daß die Verhältnisse, in denen Cosima sich zurechtfinden sollte, leicht zu überschauen waren. Daß seit anderthalb Jahrhunderten zahlreiche französische Familien in Berlin heimische geworden, daß das deutsche Geistesleben von diesen eingebürgerten Franzosen durchsetzt und befruchtet war, sprach nicht so deutlich zum Bewußtsein, daß es eine Hilfe gewesen wäre. Doch die Jugend hilft sich selbst. Die Mädchen schickten sich so unbefangen in die geänderte Lebensweise und die ungewohnte Umgebung, die für sie auch den Reiz einer unterhaltsamen Neuheit hatten, sie setzten allem, was sie überraschte, störte, reizte, so selbstherrlich ihre Eigenart entgegen, die sich jetzt zum erstenmal frei entfalten konnte, namentlich Cosima gab dem Verkehr mit dem geistesverwandten und sie persönlich einnehmenden Hans, dem ersten jungen Manne, der täglich um sie war, einen so frischen und gemütlichen Zug, daß die wachsame Frau von Bülow alsbald die zu große Heiterkeit und Lebhaftigkeit der Kinder rügen mußte und sogar »Avancen« zu spüren meinte, derer sich ihr Sohn zu erwehren habe. Schutz suchend wandte sie sich an Liszt, der also wieder einmal Aufsicht zu üben hatte.

In seinem Antwortschreiben stellte er die Unbesonnenheit Cosimas und das » tempo troppo agitato« fest, das sie zu nehmen scheine, und fuhr dann fort: »Als ich Ihnen meine Töchter anvertraute, habe ich nichts verborgen, was ich in ihrer Lage und in ihren Charakteren für unerfreulich halte; gleichzeitig bat ich Sie dringend, ihnen keine Lehre zu ersparen, die sie im besonderen verdienen durch ihre Anmaßung und ihre fieberhafte Eitelkeit … Was Ihren Herrn Sohn betrifft, so wissen Sie, verehrte Frau, mit welcher Aufrichtigkeit und mit welcher Lebhaftigkeit ich ihm zugetan bin … Aber soweit ich ihn kenne, dürfte eine Ehe weder nach seinem Geschmack noch im Interesse seiner Laufbahn sein; und wenn er sich wirklich später dazu entschließt, so wird es ihm nicht schwerfallen, weit vorteilhaftere Partien zu finden, als meine Töchter sind.« Der Gedanke einer ehelichen Verbindung zwischen Hans und Cosima, der offenbar zuerst in dem leider verlorengegangenen oder verborgen gehaltenen Briefe der Frau von Bülow ausgesprochen war, wurde demnach von Liszt in seiner kühlen und gelassenen Art zurückgewiesen. Doch er konnte nichts daran ändern, daß seine Töchter sich bei Frau von Bülow bald wie zu Hause fühlten und daß sie mit der größten Wärme an den Berliner Ereignissen oder, was dasselbe war, an den Taten und Leiden des streitbaren Künstlers Hans von Bülow Anteil nahmen. Berlin war für sie das Berliner Musikleben, das einen gewissen Ruf genoß und das sie nun persönlich kennenlernten und eifrig mitmachten, mit einem so kundigen und maßgebenden Führer, wie es eben Hans war. Dieser war erst fünfundzwanzig Jahre, aber er galt etwas, nicht nur als Klavierprofessor an der Sternschen Musikschule und als gesuchter Lehrer, sondern er hatte die Berliner auch durch seine Konzerte erregt und schickte sich an, ihren Geschmack, ihre Geistesrichtung zu beeinflussen. Wagner beispielsweise war in Berlin weder genügend bekannt noch genügend beachtet, ja er wurde von vielen Seiten bekämpft. Das mußte anders werden! Und wie Bülow geartet war, so gab es alsbald Fehden, Zank und Zwist mit all den Professoren, Dirigenten und Kritikern, die noch nicht für Wagner eintraten.

Die häuslichen Gespräche spiegelten das bewegte Hin und Her der musikalischen Öffentlichkeit, und diese flutete dann und wann ganz lebendig und persönlich in die Bülowsche Wohnung, wo an besonderen Festtagen, die das zurückgezogene Leben der Bewohner unterbrachen, ein Teil des musikalischen Berlins sich versammelte. Frau von Bülow verstand es, Haus zu machen, und die ihr anvertrauten Mädchen erwarben hier den letzten Schliff ihrer gesellschaftlichen Erziehung. Aber die Arbeit ging dem Vergnügen vor. Blandine und Cosima setzten ihre Studien freiwillig fort, nahmen nun auch italienische Stunden und begannen das Werk von Schleiden »Die Pflanze und ihr Leben« ins Französische zu übersetzen.

Im Vordergrunde stand die Musik. Liszt hatte Bülow ausdrücklich gebeten, mit den Mädchen ernsthaft zu arbeiten, wie mit den Schülerinnen eines Konservatoriums, und sie nicht als verwunschene Prinzessinnen zu behandeln. Keine Nachsicht mit ihnen, keine Duldung irgendeiner Oberflächlichkeit und »Pudelei« – so schrieb er ihm in deutscher Sprache – »sie haben zum voraus einen ganz gehörigen Respekt vor Dir, und es wird Dir nicht schwerfallen, sie gehörig einzupauken«. Bülow hatte denn auch den Klavierunterricht der Mädchen mit Feuereifer übernommen, Louis Ehlert, der neben ihm an der Sternschen Schule wirkte, war ihr Lehrer für Theorie, der bedeutende Geiger Ferdinand Laub kam ins Haus zu gemeinsamen Übungen Beethovenscher Sonaten. Wenige Wochen nach Beginn dieser Studien berichtete Bülow an Liszt, und zwar französisch, daher wieder das » vous«, das für unser deutsches Ohr einen falschen Ton in den Verkehr der Freunde bringt, die vor zwei Jahren das Du-Wort miteinander getauscht hatten. Wir lassen es in der deutschen Übersetzung zu Ehren kommen. Er berichtete über den »Zustand von Verblüffung, Bewunderung, ja Exaltation«, in den ihn die Mädchen versetzten, zumal die Jüngere. »Was ihre musikalischen Veranlagungen betrifft, so haben sie nicht etwa Talent, sondern Genie. Das sind in der Tat die Töchter meines Wohltäters, ganz außerordentliche Wesen. Ich beschäftige mich planmäßig mit ihrer musikalischen Erziehung, soweit sie mir nicht zu sehr überlegen sind durch ihre Verstandeskraft und die Feinheit ihres Geschmacks.« Er ließ sie Klavierauszüge zu vier Händen aus den Partituren machen, die in den Sternschen Konzerten aufgeführt werden sollten, stellte also recht hohe Anforderungen. Aber er sprach nicht von ihren Fortschritten, sondern von seinen. Er meinte, daß sie ihn fördern, daß er ihnen hundertmal mehr schulde, als sie ihm, daß die Freude dieses Unterrichts ihm eine Erholung von allem Verdruß des Tages sei.

Liszt hatte ihn auch ersucht, zwei wackere Vorkämpferinnen der Zukunftsmusik heranzubilden. Doch dessen bedurfte es nicht mehr. Bülow hatte ihnen eine Lisztsche Tondichtung vorgespielt, und niemals wird er diesen köstlichen Abend vergessen: »Die beiden Engel waren fast kniend versunken in die Anbetung ihres Vaters … Sie verstehen Deine Meisterwerke besser als irgend jemand, und Du hast in ihnen wahrhaftig Zuhörerinnen, die Dir die Natur selbst geschenkt hat.« Von dem Spiele Cosimas war Bülow bewegt und ergriffen; er erkannte darin Liszt selbst. Er fand auch, daß sie ihm in ihrem Äußeren gleiche oder vielmehr dem Bilde, das Ary Scheffer von ihm gemalt hatte, während Blandine mehr an die Büste Bartolinis erinnere. Also verhaltene Leidenschaft bei Cosima, strahlende Lebhaftigkeit bei Blandine. Bülow gebrauchte diese Worte nicht, aber der Hinweis auf die beiden Kunstwerke sagt dem Eingeweihten genug. Und Bülow setzte ausdrücklich hinzu: »Die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten treten auch in ihren Charakteren und Individualitäten entsprechend hervor.« Cosima hegte damals keinen sehnlicheren Wunsch, als eine große Künstlerin zu werden.

Wir sehen, wie das herbe Wesen Bülows in eine eigentümliche Spannung geriet. Tag für Tag genoß er vertraulichen weiblichen Umgang vornehmster Art, und die Töchter des verehrten Meisters offenbarten ihm geistige und seelische Werte, die er im sonstigen Verkehr empfindlich vermißte. Acht Tage nach seinem Bericht an Liszt hatte Frau von Bülow ihre bisherige Wohnung, Schadowstraße 12, verlassen und eine größere, Wilhelmstraße 56, bezogen, in der die Mädchen nun auch ihr eigenes Klavier bekamen und sie und Hans, unabhängig voneinander, um so eifriger arbeiten konnten. Das Wichtigste blieb ihnen aber die gemeinsame Arbeit und der unaufhörliche Gedankenaustausch. Zartere Empfindungen wurden dabei selten berührt. Als die Mädchen traurig waren, weil die Briefe ihres Vaters ausblieben, und Hans sie fragte, warum sie sich nicht darüber beklagten, sagte Cosima, daß sie sich nie über das beklage, worunter sie am meisten leide. An den Geisteskämpfen beteiligte sie sich um so lebhafter. Was sie und Hans besonders eng verband, das war die Begeisterung für Wagner. Hans dankte ihm nicht nur sein künstlerisches Dasein, er sah in ihm auch den größten Künstler und einen unendlich liebenswerten Menschen. Seine ganze Seele hatte er ihm verschrieben und schon vor vier Jahren seiner Schwester bekannt: »Daß ich die größte künstlerische Erscheinung unseres Jahrhunderts und vielleicht von hoher welthistorischer Bedeutung erkannt habe, wie es bis jetzt nur wenigen zuteil wurde, hat in mir Ambition, Selbstgefühl, Lebenstrieb geweckt. Es wurde mir klar, daß ich ein Geisteigner dieses Mannes sein könnte, sein Schüler, sein Apostel zu werden vermöchte, und mit einem solchen Streben, einem solchen Ziele schien mir das Leben lebenswert.« Diese Zugehörigkeit hatte sich seither vertieft. So oft Bülow mit Wagner in persönliche Berührung kam, ging ein Feuerstrom von dem Meister auf den Jünger über, und dieser war nun wirklich der erste Apostel Wagners. In Berlin sollte endlich der »Tannhäuser« aufgeführt werden. Bülow versäumte nicht, den Boden dafür vorzubereiten. Das nächste Konzert des Sternschen Orchester-Vereines sollte in der Tannhäuser-Ouvertüre gipfeln.

Man kann sich heute schwer vergegenwärtigen, wie aufwühlend dieses Tonstück damals gewirkt hat. Noch wurde es nicht bei allen Promenadenkonzerten bis zum Überdruß gespielt, so daß selbst »Wagnerianer« es für eine mehr oder weniger überwundene Sache halten konnten. Im März 1852, als Wagner das Stück in Zürich aufführte, waren zuerst die Musiker bei den Proben, dann die Besucher des Konzertes überwältigt von der neuen Sprache, die der frommen Abkehr vom Leben und dem üppigsten Sinnengenuß gleich mächtigen Ausdruck verlieh. »Namentlich die Frauen«, so berichtete Wagner dem Dresdner Freunde Uhlig, »sind um und um gewendet worden, die Ergriffenheit war bei ihnen so groß, daß Schluchzen und Weinen ihnen helfen mußte.« Und eine Frau, die schon den Proben beiwohnte und die dadurch mit dem Schicksal Wagners verknüpft wurde, Mathilde Wesendonck, hatte noch vierundvierzig Jahre später den ungeheuren ersten Eindruck in stärkster Erinnerung: »Es war ein Taumel des Glücks, eine Offenbarung; Zuhörer und Musiker waren elektrisiert.« Dem Tondichter aber, der selbst über diese ungemein heftige Wirkung erstaunt war, löste sie das Rätsel, indem sie ihm sagte, er sei den Leuten als niederschmetternder Bußprediger gegen die Sünde der Heuchelei erschienen.

Dieses Tonstück war von Bülow gewählt, um die Berliner einmal ordentlich aus dem Häuschen zu bringen. In der Lisztschen Übertragung hatte er es schon öffentlich gespielt, nun sollte der Zauberklang des Orchesters die Schläfrigsten wecken und die hoffärtigsten aufpeitschen. Cosima kannte nur den Klavierauszug und hatte das Stück in Paris vierhändig gespielt. Aber auch sie ahnte etwas von dem ganz Persönlichen, das in diesem Werke lebt, dessen unwiderstehliche Beredsamkeit den Eindruck des außerordentlichen Mannes in ihr wachrief, der ihr vor zwei Jahren in Paris zum erstenmal entgegengetreten war. In fieberhafter Aufregung erwartete sie den 19. Oktober 1855, an dem nun Bülow am Schlusse einer recht zahmen Vortragsordnung die große Bußpredigt erklingen ließ, mit dem ganzen Aufgebot seiner Kenner- und Könnerschaft, mit überlegener Sicherheit, doch in fieberhafter Hitze, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Liszt war von Weimar gekommen und wohnte dem Konzert bei. Da geschah das Unerwartete, nicht für möglich Gehaltene: das Werk wurde ausgepfiffen. Bülow war nie im Zweifel darüber, daß seine Konzerte jedesmal einen Angriff auf die Ruhe des Spießbürgers und auf den Hochmut der Zunft bedeuteten. Er nannte sie »Attentatskonzerte«. Gegenangriffe ließ er sich in der Regel nicht gefallen. Mehr als drei Jahre später rief er nach einer Aufführung der »Ideale« von Liszt in den Saal: »hier ist es nicht üblich, zu zischen. Ich bitte die Zischer den Saal zu verlassen!« Diesmal war es anders. Die Tannhäuser-Ouvertüre wurde zur ausgesprochenen Niederlage. Die Mißfallsbezeigungen waren so arg, daß kein Widerspruch, keine Abwehr sich dagegen behaupten konnte. Auch die inneren Kräfte verließen den streitbaren Helden, eine tiefe Ohnmacht befiel ihn.

Nach der Erholung im Künstlerzimmer fand er doch die Fassung, den Abend noch weiterhin mit Liszt und anderen Künstlern zu verbringen. Liszt begleitete ihn dann bis zur Wohnung und versprach, am nächsten Vormittage seinen Besuch zu machen. Oben sahen sie noch Licht. Frau von Bülow war mit den Mädchen vom Konzert nach Hause gefahren und hatte sich bald zu Bett begeben. Auch Blandinen war es nicht notwendig erschienen, den vielleicht erst spät Heimkommenden zu erwarten. Cosima jedoch hielt es für ganz unmöglich, ihn in dieser Nacht nicht mehr zu sehen, ihm kein Wort des Trostes und der Aufmunterung zu sagen. Auch ihr waren die Töne Wagners bis ins Innerste gedrungen, sie hatte diese tief menschliche, aus den Abgründen des Gemütes aufsteigende Kunst in ihrem Wesen erfaßt, sie begriff, was für eine Enttäuschung Bülow heute erlitten haben mußte. Sie wartete auf ihn, unbekümmert um die eigene Müdigkeit, unbekümmert um alle Bedenklichkeiten bevormundender Sitte. Als Bülow endlich, gegen zwei Uhr morgens, eintraf, empfand er ihre bloße Anwesenheit als Trost, Freude und Genugtuung. Er dankte ihr mit den wärmsten Worten und sagte, er zittere vor dem Augenblick, wo sie das Haus verlassen würde. Darauf erwiderte sie, das sei ja einfach, dann bleibe sie. Damit waren sie verlobt. »Es geschah unter guten Sternen«, meinte Cosima dreiundsiebzig Jahre später, als sie ihrer Tochter Daniela davon erzählte, wir aber gedenken der Worte Othellos: »Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand; ich liebte sie um ihres Mitleids willen.« –

Sechs Wochen nach ihrem Einzuge in Berlin war Cosima mit Hans von Bülow verlobt. Aber noch nicht in aller Form. Verlobungsanzeigen wurden nicht ausgegeben. Es war nur ein ernster, feierlicher Entschluß; die hellsichtige Vermutung der Frau von Bülow war zur Tatsache geworden. Um jede gebotene Rücksicht zu üben und nachteiligem Gerede vorzubeugen, nahm Bülow eine Junggesellenwohnung in der Eichhornstraße, war mancherlei Opfer und Störungen mit sich brachte. Der Verkehr mit Cosima war dadurch einigermaßen gehemmt, und wenn Hans erkrankte, was nicht selten vorkam, die mütterliche Pflege erschwert. Im übrigen waren die Eltern Cosimas noch nicht gefragt worden. Oder vielmehr: sie hatten noch nicht ihre förmliche Einwilligung gegeben. Bülow hatte wohl mit Liszt gesprochen, dieser aber hatte abgewinkt und vorerst ein Jahr des Wartens als wünschenswert bezeichnet. So ging der Winter in Unruhe und Zweifel dahin. Bülow hatte als Klavierlehrer viel zu tun, auch bei hohen und höchsten Herrschaften, und mußte Stunden abweisen, da es ihm an Zeit und Kräften gebrach. Als Dirigent und als Schriftsteller trat er nach wie vor unerschrocken für die Zukunftsmusik ein. Über den keineswegs glänzenden Erfolg des »Tannhäuser« in der Berliner Oper war er sehr verstimmt. Er sah oft elend aus, gönnte sich aber keine Rast, besuchte auch Bälle und schonte weder seine Gesundheit noch seinen Geldbeutel: als es mit dem »Tannhäuser« nicht vorwärtsgehen wollte, bezahlte er bei den Wiederholungen selbst die Lohnklatscher, auf die Gefahr hin, dadurch in Schulden zu geraten.

Auch als Tondichter rührte und regte er sich, ermuntert durch Richard Wagner. Aber »es wird immer nichts daraus«, schrieb seine Mutter ihrer Tochter.

Im Frühjahr gab es Haustheater bei Bülows. Hans, angegriffen, gelb und elend, wetteiferte mit den Mädchen in der trefflichen Darstellung eines kleinen französischen Lustspiels. Um diese Zeit war Daniel Liszt zu Besuch da. Kurz vorher hatte Liszt seiner Mutter geschrieben: »Im Vertrauen gesagt, es ist von einer Heirat Hans von Bülows mit Cosima viel die Rede. Sie scheint ihm sehr geneigt. Ich habe nichts dagegen; doch bleibe ich meinem Vorsatz treu, die freie Wahl meiner Töchter nicht zu beeinflussen. Das ist der bequemste und zugleich der klügste Standpunkt für mich in dieser nicht von mir geschaffenen, aber mir aufgedrungenen Lage, deren Nachteile ich sowohl für mich als meine Töchter möglichst vermeiden möchte.« Daran knüpfte er die Bemerkung, daß Bruder Daniel den diplomatischen Vermittler zwischen seinen Schwestern und ihrer Mutter abgegeben haben dürfte, und befürchtete, daß der gute Junge dabei etwas ungeschickt vorgegangen sei. Doch von dieser Seite gewahren wir zunächst keine besondere Erschwernis; allerdings wissen wir auch noch nichts von einer förmlichen Zustimmung; aber die Hauptbeteiligten selbst schienen sich noch immer nicht so, wie es die Welt braucht, entschieden zu haben. Es war immer nur die Rede von einer Sache, die keine greifbaren Formen annehmen wollte. Fast sah es so aus, als ob die jungen Leute auf ein ermunterndes Wort Liszts warteten, während dieser umgekehrt ihrer eigenen Erklärung harrte.

Blandine Ollivier.

Nach einem Gemälde von Henri Lehmann.

Mit Genehmigung von Herrn Daniel Ollivier, Paris

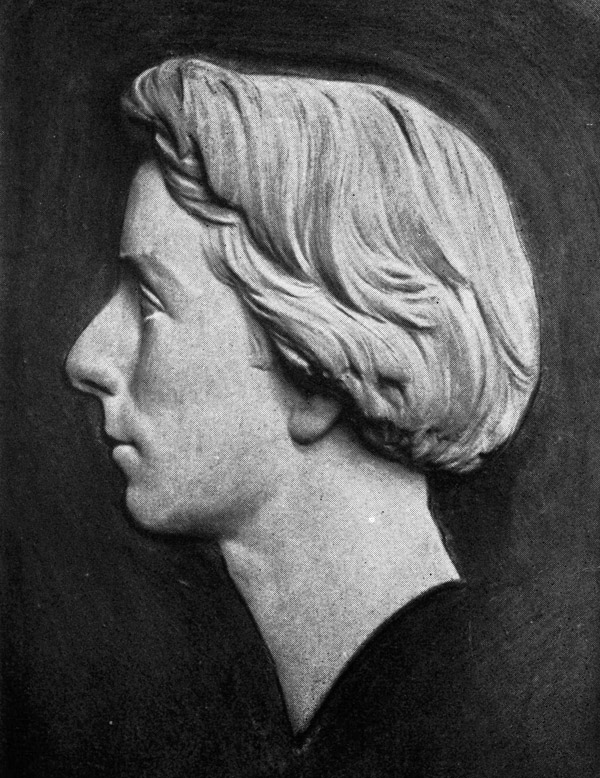

Daniel Liszt.

Nach einem Relief im Liszt-Museum zu Weimar.

Photo Louis Held, Weimar

Cosima von Bülow.

Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

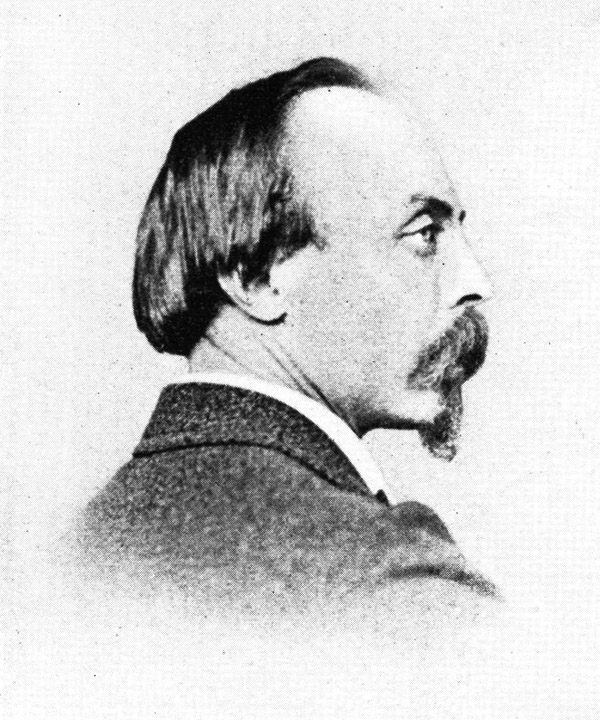

Hans von Bülow

Endlich, am 20. April 1856, mitten aus seinen Kämpfen für Richard Wagner, mitten aus den Anstrengungen seines Berufes, der auch reich an Erfolgen war – vor einer Woche hatte er in einem Hofkonzert gespielt –, endlich schrieb Hans einen langen Brief an den teuren Meister und begehrte Cosima endgültig zur Frau. Endgültig, wie Liszt selbst es auffaßte, und doch mit bemerkenswerten Einschränkungen, mit einer offenbaren Scheu vor der Erwählten und ihrem noch nicht klar enthüllten Sinne. Aus diesem Briefe geht hervor, daß die mündlichen Unterredungen Liszts und Bülows im vergangenen Herbst doch noch recht unbestimmt gewesen, daß damals beide, Liszt und Bülow, einem unzweideutigen, nicht mehr zu ändernden Worte aus dem Wege gegangen waren.

In diesem Werbebriefe heißt es: »Wollest Du die Güte haben, mein Geständnis ohne ungläubiges Lächeln aufzunehmen, daß es nur eine Art von angeborener Schüchternheit ist, eine gewisse Schwerfälligkeit, sich mitzuteilen, die mir schon oft geschadet haben, daß ich Dir von meiner Liebe zu Deiner Tochter Cosima noch nicht sprach. Es ist mehr als Liebe, was ich für sie empfinde; der Gedanke, mich Dir, den ich als den hauptsächlichen Urheber und Erreger meines gegenwärtigen und künftigen Daseins betrachte, noch mehr zu nähren, faßt alles Glück zusammen, das ich hienieden erwarte. Cosima überragt für mich nicht nur als Trägerin Deines Namens alle Frauen, sondern auch, weil sie Dir so gleicht, weil sie durch so viele Eigenschaften ein treuer Spiegel Deiner Persönlichkeit ist. Und da sie mir erlaubt, sie zu lieben, brauche ich meine Anbetung nicht als eine Verirrung zu betrachten, noch auch meine Bewerbung als eine Phantasie, deren Aussprechen Dich etwa veranlassen müßte, zur Tagesordnung überzugehen … Ich bitte Dich, versetze Dich einen Augenblick in meine Lage. Nach allen Wohltaten, mit denen Du mich überschüttet hast, und Deine Freundschaft für mich derartig übertreibend in Rechnung gesetzt, daß sie mich ermutigte, die Hand Deiner Tochter zu erbitten – mußte das Gefühl meiner Unbedeutendheit, das Bewußtsein meines Proletentums, die Unmöglichkeit, irgendeiner Frau eine würdige, gesicherte Stellung in der Welt zu bieten, mich nicht zurückhalten? Und da nun gar die von mir erstrebte Frau Deine Tochter war, mußten meine Bedenken sich nicht steigern? So starke Proben von Unbesonnenheit ich in meinem bisherigen Leben auch gegeben haben mochte, meine wahre und unwandelbare Leidenschaft für Deine Tochter konnte mich doch nicht in dem Grade verblenden, um mich über Verhältnisse hinwegzusetzen, die mir zwingend erschienen wie das Fatum selbst. Und weiter – war es nicht meine Pflicht, zu warten, Deiner Tochter die nötige Zeit zu lassen zur Prüfung, ob ihre Neigung sich auf wirkliche und ernste Sympathie gründe und nicht einer Anwandlung entspringe? Konnte ihre Bevorzugung nicht auch eine sehr bedingte sein, hervorgerufen durch die Einsamkeit, in der sie gelebt, und die wenigen Bekanntschaften, die sie gemacht? Ich kann mit gutem Gewissen versichern, daß ich nach der ersten günstigen Aufnahme meiner Gefühle nichts unternahm, um sie an mich zu fesseln; ich habe durchaus nichts getan, um mich in ihren Augen zu heben; die Achtung, die ich ihr als Deiner Tochter schulde, ließ sie mich als vollkommen frei betrachten, mir, falls sie sich enttäuscht fand, ihr Wort zurückzugeben. Sechs Monate sind verflossen, und es scheint, daß Dein Fräulein Tochter mir ihre Neigung erhalten hat. Ich fühle mich also berechtigter als vorher – wenn Du mir überhaupt Berechtigung zuerkennst –, Dich um Deine Einwilligung zu bitten, Cosima als meine Braut zu betrachten. Ich schwöre Dir, daß, so sehr ich mich durch meine Liebe zu ihr gebunden fühle, ich niemals zaudern würde, mich ihrem Glücke zu opfern, indem ich sie freigebe, falls sie bemerken sollte, sich in mir getäuscht zu haben. Ihr Wille, ja sogar ihre Laune soll mir heilig sein.«

Liszt, dessen abwartende Haltung jedenfalls auch eine Art Prüfung der Brautleute hatte bezwecken sollen, war nunmehr einverstanden. Also doch ein Musiker! Aber eine Ausnahme. Er bestimmte die Vermählung für den Herbst, nach Ablauf der schon zuerst von ihm gewünschten einjährigen Wartezeit. Im Mai wurde das alles mündlich abgemacht. Was uns dabei merkwürdig berührt, ist die Tatsache, daß Bülow einen Monat später sich Fernstehenden gegenüber nicht als Bräutigam bekannte. Am 13. Juni 1856 schrieb er an Frau Jessie Laussot in Baden-Baden, an dieselbe, mit der Richard Wagner sieben Jahre vorher nicht nur aus der Ehe, sondern auch aus Europa hatte flüchten wollen: »Meine Mutter hat sich sehr gefreut, von Ihnen zu vernehmen, und mir schon seit langem die herzlichsten Grüße aufgetragen. Sie hat, wie Sie vielleicht wissen, auf Liszts Ersuchen dessen beide bisher in Paris erzogenen Töchter seit vorigem Herbste in ihr Haus genommen. Diese wunderbaren Mädchen tragen ihren Namen mit Recht – voll Talent, Geist und Leben sind sie interessante Erscheinungen, wie mir selten vorgekommen. Ein anderer als ich würde glücklich sein, mit ihnen zu verkehren. Mich geniert ihre offenbare Superiorität, und die Unmöglichkeit, ihnen genügend interessant zu erscheinen, verhindert mich die Annehmlichkeit ihres Umganges so zu würdigen, wie ich es möchte.« Diese Worte lassen weder den Brautstand Bülows erraten, noch begründen sie die Annahme, er werde sich jemals für »berechtigt« halten, um eines der Mädchen zu werben.

Inzwischen ging sein Leben, Ringen und Kämpfen im Sturmschritt weiter. Wagner und Liszt, Liszt und Wagner, aber auch ihre Schüler und Jünger Tausig, Raff, Franz, Cornelius, Draeseke und andere, deren Namen heute vergessen sind, die aber damals ein Recht hatten, mit zum Wettstreit anzutreten, sie alle sollten durch ihn zu Ehren kommen; Berlioz war ihm der ebenbürtige Fremdling, schon mehr ein deutscher als ein französischer Meister; und die großen deutschen Altmeister Bach und Beethoven wurden durch ihn in wundervoller Wiedergabe zu neuen, gewaltigen Offenbarungen. Auch als Tondichter ruhte er nicht, und inmitten des Drängens und Treibens seiner aufreibenden Tätigkeit vollendet er eine schwermütige Liederreihe, die später auch die wärmste Anerkennung Wagners fand. Sie trug den Titel: »Der Entsagende!«

Während er so kämpfte und forderte, oft Feinde und vorsätzliche Gegnerschaft vermutend, wo nur der stumpfe Widerstand der Welt ihm das gewohnte träge Antlitz zeigte, entfaltete Cosima, seine erklärte Braut, jene Klugheit und weibliche Feinfühligkeit, die sie dereinst an der Seite Wagners zu persönlicher Meisterschaft ausbilden sollte. Liszt, der zu den musikalischen Ereignissen, an denen Bülow beteiligt war, nach Berlin zu kommen pflegte und bei solchen Anlässen die »maßgebenden« Personen des Berliner Musiklebens um sich versammelte, wobei weder Cosima noch die stets heitere und übermütige Blandine fehlen durften – Liszt hatte seine Töchter in einem Briefe an die Fürstin Wittgenstein » passablement gentilles et Parisiennes« genannt. Die Pariser Weltläufigkeit, die er damit bezeichnen wollte, kam bei Cosima in einer Sache Liszts, die natürlich auch eine Sache Bülows war, zum schönsten Ausdruck. Der geachtete und gefürchtete Kritiker Ludwig Rellstab, der nicht sonderlich geneigt zu sein schien, in der Frage nach der Bedeutung des Lisztschen Schaffens einen festen Standpunkt zu beziehen, wollte sich wieder einmal von einem Konzerte drücken, in dessen Mittelpunkt ein neues Werk Liszts stand. Diesmal das Es-Dur-Konzert, für das Bülow mit besonderer Lebhaftigkeit eintrat. Rellstab sagte, er müsse den Opernball besuchen. »Da setzte es sich Fräulein Cosima«, so berichtet Bülow, »in den Kopf, den alten Unbestechlichen zu bestrafen, und zwar durch einen scharmanten Brief, in welchem sie ihm allerlei Schmeicheleien über Geist und Anmut seiner Schriften sagte und ihn bat, sich doch eines der Hauptwerke ihres Vaters anzuhören, von dem sie ihm den stärksten Eindruck versprach. Und Rellstab kam in » full dress«, fand das Konzert sehr interessant, ja sogar sehr schön und hatte mit Liszts Tochter eine allem Anschein nach furchtbar rührende Unterredung, die mit kordialem Händeschütteln endete.« Nein, Bülow konnte sich keine bessere Frau wünschen.

Die Heiratssache ging aber nicht so rasch vorwärts, wie es geplant war. Fast noch ein zweites Jahr des Wartens erprobte die Geduld der Verlobten. Im Sommer 1856 besuchten Blandine und Cosima den Vater in Weimar, Von dort fuhren sie nach Paris, wo Cosima den Segen der Großmutter empfing. In ihrer gütigen und verständigen Art machte Frau Anna Liszt ihre Randbemerkungen zu den Familienereignissen, vor einem Jahre hatte sie dem Sohne geschrieben: »Die Neuigkeit von einer Mariage von Monsieur de Bülow mit Cosima setzt mich gar nicht in Erstaunen, denn ein Mädchen mit einem jungen Manne tête à tête seit langer Seit und zugleich ist er ihr professeur, da kann sich wohl bald Freundschaft und durch Freundschaft Liebe entzünden. Und nun – sollte sich diese Heirat wirklich machen, sie scheint mir nicht brillant, aber es sind auch nicht Mariagen immer die glücklichsten, die brillantes Aussehen haben. Ich hörte immer in Weimar sagen, daß Bülow viel Verstand habe, das ist immer eine ressource. Wenn schon nicht Vermögen vorhanden ist, so kann er verdienen, wenn er Gesundheit hat. Aber leider hörte ich von seiner Mutter hier, daß er oft kränklich ist. Eine gute Sache wäre noch dabei, daß Du in ihm einen gendre hättest, der Dich versteht und zu schätzen weiß.« Jetzt schrieb sie, als Liszt wieder einmal in Berlin weilte, um die Dinge zu betreiben: »Nun wird er nach Berlin sein für die Sache der Cosima mit ihrer Mariage mit Monsieur de Bülow. Gott gebe seinen Segen dazu. Sie kennen sich lange genug und so auch eins dem anderen seine Schwächen, die Liebe verträgt viel mit Geduld.«

Die Zustimmung der Mutter zur Ehe mit Hans war erst nach mancherlei Ermahnungen und gut gemeinten Ratschlägen zu erreichen. Cosima blieb fest und unerschütterlich, Marie d'Agoult mußte nachgeben. Sie wollte sich nun an Blandine schadlos halten und bestimmte diese, in Paris zu bleiben. Der Einfluß der Mutter auf die jetzt bald alleinstehende Tochter erstarkte von neuem und Liszt hielt sich nicht mehr für berufen, der Einundzwanzigjährigen nur seinen Willen aufzuzwingen. So kam es zu der für beide Schwestern tief schmerzlichen dauernden Trennung. Cosima kehrte allein nach Berlin zurück.

Daß aber die Vorbereitungen zur Ehe so lange dauerten, hatte sozusagen amtliche Gründe. Hans mußte erst die preußische Staatsbürgerschaft erwerben und Marie d'Agoult hatte noch vermögensrechtliche Erklärungen abzugeben. Doch auch bei Liszt schienen sich neue Widerstände zu regen. Hans bat Wagner, den Freund zu beeinflussen. Endlich kam alles in Ordnung. Liszt erschien bei seiner Tochter, um ihr die Urkunden, die sie zur Eheschließung brauchte, zu übergeben und sie über die einschlägigen Verhältnisse zu unterrichten. Frau von Bülow ging nun daran, ihrem Sohn ein behagliches Heim zu schaffen. Für Hans, den Protestanten, war es keine Frage, daß die Trauung katholisch geschlossen werden sollte. »Denn«, so schrieb er an Liszt, »was meine persönliche Meinung in dieser Sache betrifft, so stelle ich, abgesehen von meiner Neigung für den Katholizismus, eine Kirche höher, welche die Ehe als Sakrament betrachtet, und demnach könnte ich im Segen eines lutherischen Pastors keine persönliche Befriedigung finden.« Liszt meldete mit Genugtuung der Fürstin, daß auch das katholische Bekenntnis der zu erwartenden Kinder seit langem zwischen Hans und Cosima vereinbart sei. Die Braut selbst fand Liszt bei seinem Besuche in bester Verfassung, was Gesundheit, Haltung, Laune, Geist und Herz betrifft.

Auch die Stiefmutter Bülows, die zweite Frau seines Vaters, lernte jetzt seine Braut kennen. Mit großer Herzlichkeit kam sie ihr entgegen und hatte von ihr einen bezwingenden Eindruck. Aber sie konnte einen großen Schrecken kaum verbergen, als das Brautpaar ins Zimmer trat. Sie hatte hellseherische Fähigkeiten und erblickte an der Seite Cosimas – einen anderen, nicht Hans. Louise von Bülow war so bewegt von diesem Gesicht, daß sie ihr Erlebnis niederschrieb. Mündlich ließ sie nichts davon verlauten.

Im übrigen wurde das gute Einvernehmen der Verlobten durch nichts getrübt. Es ist kaum verständlich und wohl nur ein Beweis für sein nie zufriedenes Gemüt und seinen nervösen körperlichen Zustand, daß Bülow nicht die frohe Zuversicht zur Schau trug, die sonst das Merkmal eines glücklichen Bräutigams ist. Die heftigen Kämpfe, die er noch zuletzt beim Musikfeste in Aachen auszufechten hatte, wo die Gegner Liszts eine drohende Haltung einnahmen, mochten das ihrige dazu beitragen. Am Tage vor der Hochzeit beschloß er einen Brief an Richard Pohl, den befreundeten Vorkämpfer Liszts und Berlioz', der sich anscheinend etwas zweifelhaft über Bülows Eignung zum Ehemanne ausgesprochen hatte, mit folgenden Worten: »Bin übrigens in der Tat glücklich – wenn ich an die Möglichkeit einer anderen Heirat für mich als diese denke, so wird mir empörend abgeschmackt zumute! Meine Frau ist mir so vollkommen Freundin, wie sich's fast nicht idealer vorstellen läßt. Du kennst sie wohl nicht so genau bis jetzt? So – hab' keine Minute mehr. Dir gehört mein letzter Garçonfederstrich! Du Roué! … Dein morgender Kollege Hans von Bülow.« In diesen wenigen Sätzen hat Bülow sich selbst gezeichnet. Knapper Ausrufungsstil, Vorliebe für Wortwitz und Fremdwort, und dahinter der bittere Ernst seines Wesens: unbedingte Verehrung für die Freundin, die seine Gattin werden soll, strengste Auffassung von der Bedeutung der Ehebundes, und zugleich eine unbesiegliche, beinahe offen einbekannte Scheu vor seiner Bestimmung zum Ehemanne, ein nicht zu bannender Zweifel, ob er glücklich werden könne – das alles mehr ironisch, halb versteckt ausgedrückt.

Am 18. August 1857 wurden Hans und Cosima in der Hedwigskirche zu Berlin, im Beisein Liszts, still getraut. Liszt gab die Vermählungsanzeige in deutscher Sprache aus. Eine Art Schlußwort hatte er schon nach dem Aufgebote an seine Mutter gerichtet: »Ihre Charaktere passen vortrefflich zueinander und ich sehe für Hans eine ausgezeichnete künstlerische Laufbahn voraus. Ich achte und liebe ihn um seines seltenen Talentes, seiner scharfen Intelligenz und der großen Rechtlichkeit und Vornehmheit seines Wesens willen. Auch mit Cosima bin ich sehr zufrieden. Sie war immer mein Liebling.«

Am 22. Oktober desselben Jahres heiratete Blandine den Pariser Rechtsanwalt Emil Ollivier.

Gleich nach der Vermählung wurde die Hochzeitsreise angetreten, vorerst mit Liszt, den das junge Paar bis Weimar begleitete. Dann ging es über Baden-Baden, wo Richard Pohl sie begrüßte, nach Bern und an den Genfer See, dessen Schönheit sie drei Tage lang entzückt genossen, in Gesellschaft des seit kurzem vermählten Karl Ritter und seiner Frau. Endlich das Hauptziel der Reise – Zürich und Richard Wagner! Dieser hatte schon im Februar an Hans die Aufforderung gerichtet, ihn im Sommer zu besuchen, und am 1. April seinen Wunsch in besonders herzlicher Weise wiederholt:

»Lieber Johannes!« schrieb er. »Falls Du für mich frei bist, bitte ich darüber nachzudenken, wie Du es anfängst, mich diesen Sommer wirklich zu besuchen. Kämst Du mit Cosima, so wäre das ganz famos. Ich beziehe jetzt ein herrlich gelegenes, nett eingerichtetes Häuschen, mit großem hübschem Garten, frei, still und wie ich es nur wünschen konnte. Der Teilnahme der Familie Wesendonck verdanke ich diese große Wohltat: man hat es eigens gekauft, um es mir, gegen kleinen Zins, für Lebenszeit zu überlassen. Dort will ich diesen Sommer die noch restierenden zwei Akte des Siegfried arbeiten. Kommst Du, mich zu besuchen, so verspreche ich Dir, mit mir für diese Zeit im Paradiese zu sein. – Ich möchte gerne mit Dir musizieren: Du mußt mir meine neuen Sachen spielen, ich bleibe ihnen sonst immer fremd.« Am Ende desselben Briefes kam er noch einmal auf seinen Wunsch zurück. »Ich hoffe ungeheuer viel von meinem neuen Asyl. Zuletzt hatte ich in meiner jetzigen Wohnung mit fünf Klavieren und einer Flöte täglich zu kämpfen. Ich war daran, verrückt zu werden. Doch ist der erste Akt des Siegfried (bereits auch instrumentiert) gut ausgefallen, ja besser, als was ich je gemacht. Komm bald, dann nehmen wir's durch. – Wahrlich, ich freue mich ungemein, Dich zu sehen. Grüße Cosima und bestimme sie, Dich zu bestimmen, mit dem Besuch Ernst zu machen.«

Hans versprach ihm, zu kommen, aber nicht ohne seine Gattin, so daß auch Wagner dem Zeitpunkte der Vermählung mit Ungeduld entgegensah. Er schrieb an Hans, daß ihm Cosima in sehr angenehmer Erinnerung sei, sie möge diese recht bald lebendig wieder auffrischen. Alle diese Hoffnungen wurden nunmehr erfüllt. Hans und Cosima hegten kaum geringere Sehnsucht nach dem Beisammensein mit dem großen Freunde als dieser selbst, der sich trotz der regen Teilnahme der Wesendoncks künstlerisch vereinsamt fühlte und die Lust zur Fortsetzung und Beendigung seiner Nibelungen allgemach verlor; es war keine Redensart, wenn er meinte, daß der Umgang mit Hans ihm wohltun und ihn kräftigen werde.

Im Hotel Bellevue bestellte er für das Paar eine hübsche Wohnung mit Ausblick auf den See, und gleich am ersten Tage, noch vor dem Mittagessen im Asyl, wollte er seine Gäste der Frau Wesendonck vorstellen. Doch da gab es mancherlei Mißgeschick. Der wichtigste Koffer Bülows (mit Geld!) ging auf der Strecke von Lausanne nach Bern verloren und wurde erst nach vielen Drahtungen mit Beihilfe Ritters zustande gebracht und in Zürich abgeliefert. Dort aber lag Bülow mit Fieber zu Bette, das er – infolge arger Erkältung – achtundvierzig Stunden lang »kultivieren« mußte. Sein Arrest wurde dadurch gemildert, daß er die Partitur der »Walküre« zu lesen bekam und außerdem schon einen Blick in die des »jungen Siegfried« tun durfte. Wagner war herrlicher Laune, und auch Bülow, der, sobald er sich frei bewegen konnte, in dem angenehmsten Freundeskreise Zutritt fand, zu dem u. a. Robert Franz, Gottfried Keller, Georg Herwegh zählten – auch Bülow mußte sagen, daß er »seit undenklich langer Zeit« nicht so vergnügte Augenblicke erlebt hatte. Wie frei atmete er erst, ungestört von allem Kleinlichen und »Schoflen«, das ihm in Berlin das Leben versauerte, als er nach mehreren Tagen im Asyl auf dem grünen Hügel aufgenommen wurde und am ersten Sonntagmorgen, der ihm in Zürich leuchtete, unter dem Dache Wagners erwachte. Dieses Häuschen gefiel Cosima viel besser als die Prunkvilla der Wesendoncks. Hier wurden die Nibelungen vom Anfange bis zum letzten Takte, der bereits geschrieben, gründlich durchgenommen. Wagner sang, Bülow spielte. Mühelos beherrschte er die von Wagner als »furchtbar« bezeichneten Klindworthschen Übertragungen des »Rheingold« und der »Walküre«, und die handschriftlichen Entwürfe zu »Siegfried« eignete er sich derart an, daß er sie wie aus einem wirklichen Klavierauszuge vorzutragen wußte. Wagner staunte über Bülows Meisterschaft und wurde durch dessen Unermüdlichkeit und stete Bereitschaft mit dem eigenen Werke erst ganz vertraut. Es waren gleichsam schon Vorbereitungen zur ersten Aufführung. Bülow geriet dabei in eine Stimmung, die bei ihm höchst selten war. Er hatte alles in den See geworfen, was ihm den Kopf erhitzen konnte, ihn in seinem »katerartigen Wohlbehagenknurren« stören konnte – so berichtete er seiner Mutter. Viel Schlafen – gehörige, regelmäßige Spaziergänge – »auch gute Flügel, selbst gutes Geflügel« – und dazwischen immer wieder als stählendes Tagwerk die Beschäftigung mit den Nibelungen: er befand sich, soweit ihm das überhaupt irgendwie möglich war, froh, frisch und gesund; alles Üble, Feindselige, sah er gleich Wagner nur »als Traum, als vollkommene Unwirklichkeit«, und es bangte ihm daher auch nicht vor der Rückkehr nach Berlin, die er jedoch, sein Glück festhaltend, immer weiter hinausschob.

Von dem Eindrucke der Nibelungen, wie auch der Persönlichkeit Wagners geben seine Briefe an Richard Pohl, Franz Brendel und Julius Stern beredtes Zeugnis: »was für ein Riesenmensch!« was für ein »kolossales« Werk! Wagner ist » einzig«! von einem »produktiven Reichtum« ohnegleichen. »Die Nibelungen sind ein Werk, von dessen Erhabenheit man sich kaum einen Begriff bilden kann, ein Werk, das in kommende Jahrhunderte hineinreicht. Und dieser gigantische Humor!« »Ich wüßte wirklich nichts zu nennen, was mir solche Wohltat, solche Erquickung gewähren könnte, als das Zusammensein mit dem herrlichen Manne, den man wie einen Gott verehren muß. Aus aller Misère des Lebens taue und tauche ich auf in der Nähe dieses Großen und Guten. Von den Nibelungen kann ich nichts schreiben. Da hört alles Ausdrucksvermögen der Bewunderung auf. Nur so viel: auch die spezifischen Musiker, sobald sie noch einen ehrlichen Faden am Leibe haben, sobald sie nicht Petrefakten von Dummheit und Schlechtigkeit geworden sind, werden staunen! Etwas Ähnliches, Annäherndes ist nicht geschrieben worden – überhaupt nicht – nirgends – in keiner Kunst, in keiner Sprache, von da darf man auf alles andere herabsehen, alles andere übersehen. Es ist eine wahre Erlösung aus dem Weltkote.« »Jetzt feiere ich ganz andere als die gewöhnlichen Flitterwochen, und meine Frau ist nicht eifersüchtig.«

Nein, sie war nicht eifersüchtig. Sie wetteiferte nur mit dem Gatten in der grenzenlosen Hingabe an dem »Großen und Guten«, von dem auch ihre Seele zutiefst erfüllt war. Aber mehr noch als die Nibelungen ergriff sie das andere Werk, das Wagner vor kurzem, die Arbeit am »Siegfried« unterbrechend, begonnen hatte. Für ihn sollte diese neue Arbeit eigentlich nur eine Erholung und Ablenkung sein. Karl Ritter beabsichtigte, die Sage von Tristan und Isolde zum Gegenstande einer Bühnendichtung zu machen, und Wagner, der seinen Plan kannte, suchte ihm nun zu zeigen, wie er den Stoff behandeln würde. Das so entstandene Gedicht wollte er dann auf eine Art in Musik setzen, deren leichte Ausführbarkeit ihm wieder Erfolg und Einnahmen verschaffen und eben dadurch die ungestörte Fortsetzung der dem gewohnten Opernwesen widersprechenden Nibelungen ermöglichen sollte.

Noch war der erste Aufzug des neuen Dramas nicht beendet, als Bülows eintrafen. Während ihres Besuches schritt die Dichtung weiter vor. Jeder Auszug wurde von Hans ins reine geschrieben und dann von Wagner vorgelesen; zum Schluß das Ganze. Bei dieser letzten Vorlesung war der Eindruck auf Mathilde Wesendonck besonders tief. Die Neigung zu Wagner, die seit einigen Jahren in ihr keimte und wuchs, war zuerst mächtig aus ihr hervorgebrochen, als sie den dritten Aufzug kennenlernte. Da war sie nicht mehr imstande, ihre Liebe zu verheimlichen. Sie sagte Wagner, daß sie sterben wolle und sonst keinen Wunsch mehr habe. Da nun auch das Ganze in Gegenwart anderer an ihr vorübergezogen war und sie ja doch wußte, daß sie leben und ihre Todessehnsucht verbergen mußte – lieh sie ihrer Ergriffenheit bange Worte. Doch Wagner fand das Ende nicht so tragisch; er belehrte sie darüber, daß Trauer hier nicht am Platze sei, da es bei so ernster Angelegenheit im allerbesten Falle eine solche Wendung nehme. Er sprach so vor Zeugen, die ihn freilich kaum verstehen konnten, seinen mannhaften Entschluß aus, das Geständnis ihrer Liebe nicht zu mißbrauchen und auf jede Glückseligkeit in ihren Armen zu verzichten. Sein heißes Wesen glühte noch leidenschaftlicher für sie, als ihr Herz für ihn schlug. Daß diese ein wenig kühle, stets zart und vornehm empfindende Frau an seine Brust sinken konnte, war der höchste Triumph, den er je als Mann errang. Doch im Augenblicke beherrschte er sich und die Lage. »Tristans Ehre – höchste Treu'!« Er wollte weder zum Ehebrecher werden noch den häuslichen Frieden seines Gönners Otto Wesendonck zertrümmern. Den Liebenden war nur Entsagung bestimmt – das, was man bürgerlich Entsagung nennt. Ein Glück ohne Reu' war ihnen aber doch beschieden: die außerirdische Vereinigung im Wunderreiche der Nacht, im Traumreiche Tristans und Isoldens, als reinste Bewährung eines wahren Seelenbundes. Und Wagner hatte das Zaubermittel in der Hand, das ihm den Zutritt in dieses Jenseits öffnen konnte: er stand schon im Begriffe, alles Lodernde und Stürmische seines Begehrens in einer weltentrückenden Musik verströmen zu lassen, die freilich nicht so leicht aufzuführen, auch nicht so leicht zu verstehen war, wie er ursprünglich gedacht, die aber dazu berufen sein sollte, als unbeschreiblich hohes Lied der Liebe Millionen Herzen zu entflammen und zu besänftigen, eine musikalische Gestaltung und Verklärung des Liebessehnens, von der er schon nach dem dichterischen Einfall an Liszt geschrieben hatte: »Da ich aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis zum Ende sich diese Liebe einmal so recht sättigen soll.« Jetzt, da ihm der Traum zur Wirklichkeit werden konnte, aber auch an ihr zerschellen mußte, rettete er sich in seine Kunst und verdankte den Traumgesichten eine neue, unerhörte Künstlerschaft. So blieb alles edel und erhaben – wie im Drama »Tristan und Isolde«. In der Tat: der allerbeste Fall, der bei so ernster Angelegenheit zu denken ist.

Und – Cosima gab ihm recht. War sie die einzige, die ihn verstand? Ahnte sie, durchschaute sie seine Gemütsverfassung? Jedenfalls empfing sie einen gewaltigen Eindruck, viel stärker noch als vom Schlusse der »Götterdämmerung« in Paris. Und mehr vielleicht als die Dichtung erregten sie die Worte des Dichters und das seltsam Geheimnisvolle seines tröstenden Nachwortes. Sie war jetzt – auf den Tag genau – seit einem Monat die Gattin Hans von Bülows. Ihr Fühlen und Trachten sollte nur auf ihren Mann gerichtet sein, und zu ihrer tiefsten Verwirrung sah sie ihr Innenleben von einer anderen, mächtigen Erscheinung gefesselt. Zu der natürlichen Befangenheit der bewundernden jungen Frau vor einer so starken Künstlerpersönlichkeit gesellte sich die qualvolle Unruhe der jung Vermählten, die sich über die Gefühle, die auf sie einstürmten, noch keine klare Rechenschaft geben konnte, die nur deutlich spürte, daß es auch für sie eine Tragik des Lebens gab, deren Druck durch alle Liebe und Achtung Bülows nicht von ihr genommen wurde. Wagner bedeutete für sie – um es auf die einfachste Formel zu bringen – die Störung ihres Gleichgewichtes, und sie hatte eine dunkle Angst vor seinem wachsenden Einflusse, der dadurch nicht geringer wurde, daß Wagner selbst sich in ihrer Gegenwart in freiester Weise gehen ließ, seiner natürlichen Lebhaftigkeit vor ihr keine Zügel auferlegte, ihr wohl auch einmal schroff widersprach, sie das andere Mal etwa wegen der Huldigungen, die ihr der Dichter Herwegh bereitete, gemütlich neckte und im ganzen so behandelte wie eine längst vertraute Freundin. Dagegen lehnte sie sich auf und blieb stumm oder abweisend, wofür sie, wenn man sie zur Rede stellte, den Grund angab, daß sie im Deutschen nicht so zu Hause sei wie im Französischen und sich daher nicht immer leicht mit dem übersprudelnden Wagner verständigen könne. Aber daß sie bei den Vorlesungen mit gesenktem Kopfe zuhörte, ohne etwas zu sagen, und nicht selten zu weinen anfing, das war für ihn doch wie eine stille Auszeichnung, wie ein stummes Bekenntnis.

Wagner erkannte, daß sie »ernstlich befangen« sei, gab seiner »rücksichtslosen Zutraulichkeit zu ihm sympathischen Personen, die ihm schon manche Entfremdung zugezogen«, die einzige Schuld an ihrem manchmal sonderbaren Benehmen und warb förmlich um die Freundschaft der »lieben jungen Frau«. Seiner mütterlichen Freundin Julie Ritter berichtete er über die Freude, die ihm dieser Besuch machte; er hielt das Paar »für so glücklich wie möglich ausgestattet: es ist, bei allem großen Verstand und bei wirklicher Genialität, soviel Leichtes, Schwunghaftes in den beiden Leutchen, daß man sich nur sehr wohl mit ihnen fühlen muß«. Und er sagte damit dasselbe, was ein so unbestochener Richter wie der scharf beobachtende und spaßhaft-knurrige Gottfried Keller, dem die »zierlichen Bülows-Leute« außerordentlich gefielen, einem Freunde mitteilte: er gestand, daß diese »vortreffliche und eigentümliche junge Frau, Cosima von Bülow, sein ganzes Herz gewonnen habe, wie seit langem kein Frauenzimmer. Man muß ihr wirklich alles Gute wünschen und möge sie bleiben, wie sie ist, in der renommistisch verschrobenen heutigen Welt«!

Cosima gewann auch sonst die Züricher Herzen. An Stelle ihres Gatten besuchte sie die hier wohnenden Berühmtheiten, über die die Fürstin in Weimar in ihrer »entsetzlichen Professorensucht« genauen Bericht haben wollte, und entwickelte dabei alle ihre gesellschaftlichen Gaben. Herwegh aber, der nicht nur berühmt, sondern auch der Freund Wagners war und den sie näher kennenlernte, schrieb ihr die Verse ins Stammbuch:

»Auf jedes Menschen Angesicht

Liegt leise dämmernd ausgebreitet

Ein sanfter Abglanz von dem Licht

Des Sternes, der sein Schicksal leitet.

Der Genius der Harmonie

Wird Dich mit seinen Wundertönen

Umrauschen, und Du wirst Dich nie

Mit der verstimmten Welt versöhnen.«

Bülows hatten die Ferienzeit gründlich ausgenützt. Nicht früher als in der ersten Oktoberwoche kehrten sie nach Berlin zurück. Sie nahmen den Weg wieder über Weimar, wo Hans noch einige Tage verweilte, indessen Cosima das Berliner Haus bestellte.

Nun begann wieder ein arbeitsreiches Jahr. Was Hans leistete, war wie stets bewunderungswürdig, begegnete aber auch neuen Widerständen, so daß ihm die gewohnten Kämpfe und Krämpfe, Ärgernisse und Enttäuschungen nicht erspart blieben. Dazu kamen wirtschaftliche Sorgen. Trotz seiner eifrigen Lehrtätigkeit und seinen vorteilhaften Beziehungen hatte Bülow kein großes Einkommen und war daher im wesentlichen auf das Heiratsgut seiner Frau angewiesen. Daß er selbst wenig erwarb, hing auch damit zusammen, daß es ihm eigentlich immer widerstrebte, Geld zu nehmen. Der Kavalier und Aristokrat konnte sich in die Formen des Erwerbs nur schwer hineinfinden. War aber Geld vorhanden, so wurde es nicht nur für das Nötigste ausgegeben. Wenn Bülow seinen Willen nicht anders durchsetzen konnte, so nahm er das geschäftliche Wagnis einer Veranstaltung mutig auf die eigene Tasche. Die jungen Eheleute mußten sich einschränken und verzichteten gern auf mancherlei Behagen, um ihre künstlerischen Ideale verwirklichen zu können. Cosima tat ein übriges: sie wurde Schriftstellerin und schaffte so willkommene Einnahmen.

Durch ihre Mutter, die unter dem Namen Daniel Stern schrieb, fand sie Zugang zu der in Paris erscheinenden, von Ch. Dollfus und A. Nefftzer herausgegebenen Revue Germanique, die ihre französischen Leser durch treffliche, vorurteilsfreie Aufsätze mit deutschem Wesen und Wirken und durch größtenteils wohlgelungene Übersetzungen besonders mit dem deutschen Schrifttum bekannt machte. Wir finden in den ersten Jahrgängen, neben fortlaufenden Berichten über Zeitereignisse und Kunsterscheinungen, Abhandlungen über deutsche Musik (mit Anerkennung Wagners und Liszts!), über Vischers Ästhetik, über Lenau, über Ranke, über Schopenhauer und über das Nibelungenlied, auch über die Antike, die Renaissance und Shakespeare auf Grund deutscher Forschungen und Betrachtungen. Wir finden Erzählungen, Bühnenwerke und lyrische Gedichte von Goethe, Kleist, Tieck, Immermann, Eichendorff, Rückert, Kerner, Freiligrath, Stifter, Halm, Heyse, Geibel, zum Teil nur in Auszügen oder Bruchstücken, auch Jakob Grimms Rede auf Schiller vom 10. November 1859. Da wurde eine in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltene bedeutungsvolle Ansprache alsbald auch in französischer Sprache verbreitet. Zu den Mitarbeitern zählten, unter vielen anderen, Renan, Taine und Littré, drei der vornehmsten Vertreter französischer Geschichts- und Sprachwissenschaft. Das Beste des damaligen deutschen und französischen Geisteslebens fand in dieser Zeitschrift Raum, die in Wahrheit der Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen diente. Es war ehrenvoll und glückbringend für jeden Neuling, der an dieser Stelle das Wort ergreifen durfte. Cosima verwertete ihre Beherrschung der französischen Sprache und ihr mit genialer Auffassung erworbenes tiefes Verständnis deutscher Dichtungen, wie auch ihre Kenntnis des Neuesten auf dem deutschen Büchermarkte, und übersetzte zunächst Friedrich Hebbel und Gustav Freytag. Ihre Wiedergabe der Hebbelschen »Maria Magdalene« und die einleitenden Bemerkungen über die Bedeutung des Dichters und die Eigenart seines Trauerspieles waren erstaunliche Beweise ihrer Sprachgewandtheit, ihres regen Geistes und ihrer lebensvollen Anschauung.

Wie wenig es ihr aber darum zu tun war, literarisch zu glänzen und einen »Namen« zu erwerben, das erhellt daraus, daß sie ihre Beiträge namenlos erscheinen ließ. Im übrigen fühlte sie sich nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Dichterin. Bülow hätte am liebsten den Erwerb an den Nagel gehängt und sich nur dem Schaffen ergeben. In dem durch manchen Zweifel gestörten Glauben an seine Berufung wurde er durch Wagner ermuntert und bestärkt. Nun wollte er auch ein Musikdrama schreiben. Die Überzeugung, daß dies die höchste Kunstgattung sei, neben der die »absolute Musik« und die musikalische Lyrik nur eine untergeordnete Bedeutung hätten, begegnete sich mit dem Wunsche, durch einen Bühnenerfolg seinem schwankenden Leben eine feste Grundlage zu sichern. Frühzeitig hatte er sich mit romantischen Sagen beschäftigt, und nachdem er sogar schon einmal an den Tristan gedacht hatte, der jetzt natürlich Wagner vorbehalten blieb, verbiß er sich förmlich in den Merlin-Stoff. »Gestalten – Menschen – Halbgötter – einen Satan, welch rasende Wollust!« Aber den Versuch, sich das Buch selbst zu schreiben, gab er bald auf, wohl hauptsächlich deshalb, weil er nicht die Zeit und Muße dazu fand. So dachte er an Alfred Meißner, dessen Gedichte ihn geistesverwandt berührten, und wandte sich an Richard Pohl, von dem er schon einiges vertont hatte. Doch dieser versagte, und Bülow hatte schließlich wenig Hoffnung, ein geeignetes Buch zu erlangen. Da erwies Cosima ihr teilnehmendes Verständnis und ihre schöpferische Begabung. Sie entwarf zunächst die Handlung, ohne dies ihrem Manne zu verraten, und besprach sich mit einem kundigen Freunde über die Art der Ausführung.

Dieser Freund war Ernst Dohm, der Leiter des »Kladderadatsch«. Man stutzt, wenn man von der näheren Verbindung Cosimas mit einem – Witzblatte hört. Man muß jedoch wissen, daß der »Kladderadatsch« sich sehr vorteilhaft von anderen, ähnlichen Blättern unterschied, wie sie damals eine gewisse Rolle spielten und merklich dazu beitrugen, ein unbefangenes und gesundes Urteil der Kunstfreunde über neue Künstler und Werke zu erschweren. In dem Kampfe Wagners und Liszts gegen Feindseligkeit und Unverständnis waren es nicht zuletzt die teils stumpfsinnigen, teils aber auch vergifteten Witze und Verhöhnungen in Wort und Bild, die geradezu eine Scheidewand aufrichteten zwischen Genie und Volk. Der »Kladderadatsch«, das führende Berliner Witzblatt, hat hingegen die so leicht zu mißbrauchenden Waffen des Spottes und der Verzerrung für die neue Kunst gebraucht und all den Geist und die Begabung, die auch für diese Art des Kampfes unentbehrlich sind, in den Dienst des Guten und Verehrungswürdigen gestellt. Das war vor allem das Verdienst Dohms, der im Jahre 1849 die noch junge Zeitschrift übernommen hatte und sie bis zum Jahre 1882 leitete. Bald danach starb er, bis zum letzten Atemzuge Hans und Cosima getreu, mit denen er sich in ihrer jungen Zeit warm befreundet hatte. Seine natürliche Lebhaftigkeit, sein frisches Draufgängertum, seine geistige Beweglichkeit befähigten ihn gar wohl zu seinem Amte. Aber er war durchaus kein bloßer Spaßmacher, in ihm lebte vielmehr ein wahrer Ernst in der Erfassung des Guten und Schönen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens und der Kunst. Er hatte ursprünglich Philosophie und Theologie studiert, doch seine angeborenen Eigenschaften ließen ihn weder für die Gottesgelahrtheit noch für irgendein Professorentum geeignet erscheinen. Eine schicksalhafte Wendung führte ihn zur rechten Zeit auf den rechten Platz, wo er die erworbenen Kenntnisse und seine umfassende Bildung nun auf ganz persönliche Art in einer sehr wirksamen, volkstümlichen Weise anwenden konnte.

Dohm war nicht der einzige Mann der Literatur oder der Wissenschaft, mit dem Bülows verkehrten. Wenn Liszt zu Besuch kam, wurden Gesellschaften gegeben, in denen das geistige Berlin in stattlicher Zahl und mit einigen sehr berühmten Namen vertreten war und die Musik keineswegs vorherrschte. Die Neigung zur Bühnenkunst ergab auch die Berührung mit darstellenden Künstlern, von denen besonders zwei Schauspielerinnen genannt seien: Marie Seebach, deren hinreißendes Gretchen von Cosima noch in ihren späten Tagen gerühmt wurde, und Ellen Franz, die spätere Freifrau von Heldburg und Gattin des Herzogs Georg von Meiningen, die mit Cosima zeitlebens in Freundschaft verbunden blieb. Die Opernsängerin Johanna Wagner stand dem Paare nicht nur durch ihren Beruf, sondern namentlich auch durch ihren Oheim Richard Wagner, dessen erste, Dresdner Elisabeth sie gewesen, persönlich nahe. Unabhängig und unbeeinflußt von Wagners Urteil kamen auch Bülows zur Überzeugung, daß diese Sängerin, bei allen Gaben, deren sie sich rühmen durfte, nicht die rechte Wagner-Sängerin sei. Der hohe Sinn der Wagnerschen Kunst war ihr nicht aufgegangen. Hans, dessen Mutter die Künstlerin besonders schätzte, konnte dieser seine Anerkennung nicht ganz versagen, er meinte, er habe noch nie »eine solche Virtuosität des Scheines von Genialität gesehen«. Aber er war schlecht auf sie zu sprechen, weil sie scheinbar nichts für die häufige und würdige Aufführung Wagnerscher Werke in Berlin tat und sich fortwährend in italienischen Opern, in Dorns »Nibelungen« und Tauberts »Macbeth« feiern ließ. In seiner witzig-boshaften Weise schrieb er einmal an Alexander Ritter, den Bruder Karls, der mit der Schwester Johannas, Franziska Wagner, vermählt war: »Fast möchte ich glauben, daß Taubert der Onkel Deiner Schwägerin ist.« Viel herzlicher gestaltete sich der Verkehr mit Alwine Frommann, der Vorleserin der Kronprinzessin, die mit Wagners Schwester Klara Wolfram und mit den Frauen Julie Ritter und Eliza Wille den Vorzug genoß, daß der im Leben schwer bedrängte Künstler ihnen auch seine Ehenöte und Herzenswirren anvertraute. Zu den Leuchten der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens, die bei Bülows verkehrten, zählten der Religionsphilosoph und konservative Politiker Bruno Bauer und der schon dem Ende seines Lebens zuneigende Offizier, Diplomat und Schriftsteller Karl August Varnhagen von Ense, der für Cosima besondere Verehrung hegte und ihr in seinem eigenen Hause die größten Aufmerksamkeiten erwies. Im Verkehre mit dem Astronomen Schiaparelli gewann sie neue Teilnahme für Mathematik und Astronomie.

Einer aber blieb ihr innerlich fremd, der ihrem Gatten recht nahe stand: Ferdinand Lassalle, der Begründer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dieser war nicht nur Arbeiterführer und ein Mann des »radikalen« Fortschritts, sondern auch Weltmann von den feinsten Umgangsformen und spielte eine Rolle in der Berliner Gesellschaft – eine Mischung von Diplomat und Revolutionär, die, bei unverkennbar jüdischer Färbung, doch für viele etwas Bestechendes hatte, auch für Bülow, dessen soziales Fühlen besonders lebhaft war und dessen politisches Denken mit den alten überlieferten Mächten im Kampfe lag. Auf Veranlassung Lassalles vertonte er das Bundeslied des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins von Georg Herwegh für vierstimmigen Männerchor. Aber die Einfalt Cosimas, wenn man so sagen darf, war für das Zwiespältige und seltsam Schillernde der Lassalleschen Persönlichkeit nicht zu haben. Sie ließ sich nicht durch einzelne gewinnende Eigenschaften fesseln, sondern spürte die fremde, finstere Welt, aus der dieser Mann ihr schimmernd entgegentrat und deren Spuren er trotz seiner salonmäßigen Verkleidung in ihren Augen nicht verwischen konnte. Sie durfte ihm den Umgang mit ihr nicht verwehren, doch sie ging an die äußerste Grenze dessen, was mit Höflichkeit vereinbar ist. Sie trachtete, ihn niemals allein zu empfangen, und vermied es, seine Einladungen anzunehmen. Lassalle merkte das, aber verlor seine Fassung nicht. So schrieb er einmal an Bülow: »Durch Gegenwärtiges erlaube ich mir, Sie wie Ihre verehrte Frau Gemahlin zu einem kleinen Dinner … ergebenst einzuladen. Lange Erfahrung hat mich gelehrt, daß immer für Ihre Frau Gemahlin ein unvermeidliches Hindernis in den Weg tritt, wenn ich die Ehre haben soll, sie bei mir zu sehen … Abergläubig wie ich bin, fürchte ich fast, daß ihr gewohnheitsmäßiges Unglück sich auch diesmal wiederholen könnte!«

Wagner selbst freilich hielt das Ehepaar mächtig im Banne. Die zweiten Ferien verbrachte es wieder größtenteils in Zürich. »Dich, Hans, hab' ich ungeheuer gern«, so hatte ihm Wagner zu Beginn des Jahres geschrieben. »Wenn ich die kargen Freuden meines Lebens zähle, kommst Du gleich in die Hauptzahlen … Deine Schicksale liegen mir so nah, als ob es die meinigen wären.« Was »den vortrefflichen Cosimus« betraf, dessen warme Freundschaft mit Herweghs ihn ein wenig eifersüchtig machte, so hatte er das Gefühl, mit ihm, nämlich mit Cosima, in einem »stillen Krieg« zu sein, aber er grüßte das »Mazepparoß« herzlichst – weshalb Mazepparoß? war Hans gewaltsam an sie gefesselt und von ihr willenlos dahingeschleift? – er grüßte sie und ließ ihr sagen, daß er sie »erkenne und liebe«.

In seinem Züricher Hause waren seither schwerwiegende Veränderungen vor sich gegangen. Seine Frau Minna, die ihm in der Pariser Leidenszeit opferwillig zur Seite gestanden, die aber seinem Geistesfluge nicht zu folgen vermochte und sich schon in Dresden innerlich von ihm getrennt hatte, betrachtete seine Seelengemeinschaft mit Mathilde Wesendonck mit argwöhnischer Eifersucht. Ihre an sich begreifliche, aber der Formen nicht achtende, sich verletzend, ja unziemlich äußernde Abneigung gegen die Nachbarin und Gönnerin hatte endlich dahin geführt, daß es weder mit der Ehre Wagners noch mit seiner äußeren Ruhe vereinbar gewesen wäre, noch länger in dieser Nachbarschaft zu bleiben und diese Gönnerschaft zu genießen. So war die Auflösung des Züricher Haushaltes unvermeidlich geworden. Eine zeitweilige Trennung der beiden Gatten durch eine Badekur Minnas in Brestenberg trug wohl zur Linderung ihres Herzleidens, sonst aber nur zur Erschwerung der bestehenden Verhältnisse bei. Denn als Minna aus dem Bade zurückkehrte, errichtete ihr Diener eine Art von Ehrenpforte zum Empfange seiner Herrin. Minna faßte diese Huldigung, die nicht von ihrem Manne ausging, die aber der Nachbarin Frau Wesendonck stark ins Auge fallen mußte, als einen Triumph über ihre Nebenbuhlerin auf und sorgte dafür, daß das blumengeschmückte Festzeichen mehrere Tage lang nicht entfernt wurde. Dies machte auf Frau Wesendonck, die schon durch die früher gefallenen Beleidigungen heftig getroffen war, einen tief verwundenden Eindruck, und so standen jetzt beide Nachbarhäuser in hellen Flammen. Was die Sache aber noch besonders peinlich machte, das waren die Besuche, die Wagner um diese Zeit zu empfangen hatte. Kurz vorher war er sehr erfreut gewesen, mit dem Kapellmeister Heinrich Esser aus Wien wegen der dortigen Aufführung des »Lohengrin« verhandeln zu können. Esser hatte ihm auf Grund des zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrages sofort 1000 Gulden ausbezahlt und ihn dadurch in die beste Stimmung versetzt, am »Tristan« weiterzuarbeiten. Von diesem war der zweite Aufzug im Werden, der erste wurde schon bei Breitkopf & Härtel gestochen, Hans von Bülow verfertigte den Klavierauszug. Nunmehr jedoch gab es nichts als Störungen und Belästigungen. Wagners Dresdner Freund, der Tenorist Josef Tichatschek, der erste Tannhäuser, war bei ihm eingetroffen und wohnte im Fremdenstübchen des Asyls. Da kam auch der junge, seiner großen Begabung wegen für den Tristan empfohlene Tenorist Albert Niemann mit seiner Braut, der Schauspielerin Seebach, nach Zürich, und Wagner hatte demnach zwei bedeutende Tenoristen zugleich zu unterhalten und zu bewirten, was den sonderbaren Übelstand mit sich brachte, daß keiner von beiden etwas singen wollte. Eben während dieser Verlegenheiten trafen Bülows in Zürich ein, am 12. Juli 1858.

Sie hatten unterwegs den Freiburger Dom und den Rheinfall von Schaffhausen besichtigt und mußten, wie im vorigen Jahre, mehrere Tage im Gasthofe bleiben, bis das Zimmer bei Wagner frei geworden. Endlich reiste Tichatschek ab, und das befreundete Paar, das nun im Asyle einzog, kam für Wagner »wie vom Himmel, um der greulichen Aufregung in seinem Hause einen Dämpfer aufzusetzen«. Knapp vor dem Einzuge überraschte ihn Hans bei einem sehr erregten Auftritte mit Minna, der ihr Mann soeben unumwunden erklärt hatte, daß er nur noch den Besuch der Berliner Freunde vorübergehen lasse, dann aber seine Abreise nicht länger verzögern dürfe. Hans trug Bedenken, die Gastfreundschaft Wagners unter solchen Umständen anzunehmen. Doch Wagner schrieb ihm am nächsten Tage: »Meine Frau läßt Euch bitten, unverzüglich bei uns einzuziehen: sie hofft auch für die notwendige Wiederanknüpfung unseres Umgangs mit Wesendoncks durch Euren Besuch bei uns das Beste und begrüßt Euch als sehr willkommen … Wenn es törig wäre zu verlangen, Du mögest das Vorgefallene vergessen, so bitte ich Dich doch, es nicht mehr zu erwähnen: nehmen wir an, Ihr kämt heute erst an … Laßt Euch so bald als möglich willkommen heißen!« Bülows folgten diesem Rufe; doch man ermesse die Stimmung, in der sich alle befanden; man ermesse vor allem die Stimmung Wagners. Fortwährend auf neue Auftritte gefaßt, dabei gänzlich ungewiß über seine nächste Zukunft, sollte er den freundlichen Wirt machen und sich dieses von ihm selbst lang erwarteten, bang ersehnten Besuches ehrlich freuen. »Um das Maß der Freudlosigkeit eines so sonderbaren gastlichen Zusammenseins voll zu machen«, traf Karl Klindworth in Zürich ein, der Verfasser der Klavierauszüge des »Rings«, den Wagner vor drei Jahren in London kennengelernt und als dauernden Freund gewonnen hatte. In Zürich hielt sich damals auch der Liszt-Schüler und begeisterte Anhänger Wagners, Karl Tausig, auf. So füllte sich täglich das Asyl und besetzte sich Wagners gastlicher Tisch bei den Mahlzeiten mit aufrichtig teilnehmenden, unheimlich beängstigten, schmerzlich besorgten Freunden, die nur merkten, daß hier alles schwankte, ohne den wahren Grund zu kennen, ohne die Hauptbeteiligten darob befragen zu dürfen, und die sich nun gegenseitig auf das beste zu zerstreuen und zu erheitern suchten.

Das Ende Juli in Zürich stattfindende Eidgenössische Sängerfest, bei dem Franz Lachner, ein Gegner Wagners, dirigierte, trug wohl zur Zerstreuung, aber just nicht zur Gemütlichkeit bei. Eine Kindstaufe bei Herweghs, wo Cosima mit Gottfried Semper zu Gevatter stand, wurde auch beinahe als Störung empfunden. Wagner sehnte sich nach Liszt, der nach seiner Auffassung dazu befähigt war, »Licht und Besänftigung oder doch mindestens eine erträgliche Ordnung« in die allgemeine Verwirrung zu bringen, der durch seine Welterfahrenheit und durch seine überlegene Persönlichkeit ihm dazu berufen schien, auch den zwischen den beiden Frauen – Minna und Mathilde – spielenden »Unsinnigkeiten vernünftig beizukommen«. Schon war Wagner geneigt, seine letzten Entschlüsse von der Wirkung des Lisztschen Besuches abhängig zu machen. Aber Liszt stellte seinen Besuch oder vielmehr eine Zusammenkunft mit Wagner außerhalb Zürichs erst für später in Aussicht. Da sank diesem der letzte Mut. Das Zusammensein mit seinen Freunden war ihm jetzt nur noch »ein trostloses Dahinsiechen; denn konnte einerseits niemand begreifen, wie ich aus einer mir so wohltätigen Niederlassung ruhelos hinausgetrieben werden sollte, so war andererseits jedem es ersichtlich, daß ich so hier es nicht aushalten konnte«. Diese Worte Wagners in seinen Lebenserinnerungen, in denen er sonst rückschauend den bedenklichsten Lagen die humoristische Seite abzugewinnen weiß, verraten uns die qualvolle Lage, in der er sich befand; qualvoll nicht zuletzt darum, weil ja der Aufbruch von Zürich, die Flucht ins Ungewisse, zugleich die vollständige Trennung von Mathilde Wesendonck zu bedeuten hatte. Die Freunde musizierten miteinander, »aber in großer Zerstreutheit und nur mit halbem Sinne«, und »alles, was unter anderen Umständen diesen sommerlichen Monat zu einem der anregungsvollsten meines Lebens hätte machen können, trug nur zu dem Unbehagen dieser Zeit bei«: auch Marie d'Agoult traf in Zürich ein, um ihre Tochter wiederzusehen und ihren Schwiegersohn kennenzulernen! Endlich tauchte nach längerer Abwesenheit Karl Ritter auf, der in seiner Ehe nicht glücklich war.

Am 24. Juli schrieb Hans von Bülow an Richard Pohl. Er entschuldigte sein längeres Schweigen »durch die eigentümlich komplizierten, in den ersten Tagen so unleidlichen und auf die Spitze getriebenen Verhältnisse, in die ich hier hineingeriet, daß ich, wenn meine Schwiegermutter eben nicht anwesend gewesen wäre und sich so liebenswürdig und freundlich gegen mich bezeigt, stracks nach Lausanne oder irgend sonst wohin gereist sein würde. Nun sind denn aber allmählich die Dinge und Personen einigermaßen möglich geworden; seit Mittwoch bin ich mit meiner Frau installiert, und unter den verlebten Stunden sind bereits einige ganz interessante aufzuzählen, obgleich die Luft noch schwül und gewitterschwanger. Klage mich nicht unfreundschaftlicher Zurückhaltung und Verschlossenheit an, wenn ich für heute es nicht unternehmen kann, Dir die genannten Rätsel zu lösen, die selbst noch ungelöst, vielleicht unlösbar überhaupt«. Dann heißt es: »Daniel Stern hat mir einen großen, unerwarteten Eindruck gemacht. Noch immer wunderschön und edel an Gestalt und Zügen, in ihrem weißen Haar, frappierte sie mich namentlich durch die unverkennbare große Ähnlichkeit mit Liszts Profil und Ausdruck, so daß Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in den Sinn kamen. Dabei diese Würde und Hoheit ohne alle Strenge – das elegante feine laissez-aller, was den Gegenübersitzenden in die behaglichste, geistig freieste Stimmung bringt, die ihm auch die möglichst günstige Entfaltung seines Wesens gestattet – ich gestehe, daß ich nach dem allen ganz bezaubert bin und meine Gedanken gar nicht mehr so weit im Zaum halten kann, um nicht an die unsägliche Befriedigung zu denken, mit welcher mich die Vorstellung erfüllen würde, diese schöne bedeutende Frau, die in zehn Jahren das Ideal einer geistig frischen Matrone repräsentieren wird, neben dem Einzigen zu sehen, dessen olympisches Wesen gesellschaftlich ergänzend. Ich darf nicht daran denken. Und doch – wie ungerecht wäre es, gegen die andere Frau zu eifern, die so vielen Anspruch auf lebhafte Verteidigung von seiten derer besitzt, die sie einigermaßen kennengelernt. Nun – es ist eben nur der natürliche äußerliche Schönheitssinn, der gegen sie protestiert und protestieren darf.« Die Erscheinung der Fürstin Wittgenstein hat wiederholt Befremden erregt. Auch seiner Mutter, die noch vor der persönlichen Bekanntschaft erfahren hatte, daß die Fürstin nicht schön sei, hatte Liszt mit einer gewissen Nervosität geschrieben: »Ich, der sich einbildet ein Schönheitskenner zu sein, behaupte, daß die Fürstin schön, sogar sehr schön ist, denn ihre Seele verklärt ihr Antlitz zu hoher Schönheit.« Diese Worte waren ein Hieb gegen Marie d'Agoult.

Am 9. August schrieb Bülow an Pohl: »Von hier aus ist nur Trauriges zu melden. Wagner verläßt binnen acht Tagen seine schöne Villa, anderwärts Ruhe zu suchen in größerer Ferne … Frau Wagner geht nach dem Verkauf und der Einpackung der Möbel nach Deutschland … Wir alle – Tausig – Klindworth (ein prächtiger, liebenswürdiger Mensch) – Ritter – meine Frau und ich vermochten wenig zu Wagners Erheiterung oder Zerstreuung zu tun. Immer Gewitterschwüle. Einige schöne Lichtpunkte waren die mehrmaligen Klavieraufführungen des ›Rheingold‹ und der ›Walküre‹. Klindworth spielt famos, hinreißend. Wagner sang alle Partien mit einer kolossalen Selbstvergessenheit unter Aufwand aller Kräfte.« Am selben Tage bat Bülow seinen Vorgesetzten Julius Stern in Berlin um Urlaubsverlängerung. »Der eigentliche, ziemlich triftige Grund ist der, daß meine Gegenwart in Zürich Wagner jetzt von wesentlicher Wichtigkeit ist, da er durch sehr traurige und komplizierte, hier wohl nicht berührbare Verhältnisse zu dem Entschlusse gedrängt worden ist, Zürich aufzugeben und sich nach Italien zu begeben, wo er sich vorderhand in Venedig oder Florenz niederzulassen gedenkt. Die Ausführung dieses Entschlusses geschieht, wenigstens was ihn betrifft, in den nächsten Tagen schon, und Sie werden mir gewiß nicht verdenken, daß ich mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, meinen geliebten Freund vor einigen Jahren wiederzusehen, gern die wenigen Stunden, die es mir vergönnt ist, mit ihm noch zuzubringen, ausbeuten möchte. Darf ich Sie übrigens bitten, von dem Mitgeteilten nichts an Dritte verlauten zu lassen.« Während Hans demnach solange als möglich bei Wagner aushielt, um ihm beizustehen, verließ Cosima für eine kurze Weile Zürich, um ihre Mutter bis Genf zu begleiten und dort auch mit ihrer Schwester Blandine zusammenzutreffen. Karl Ritter schloß sich ihnen an und erbot sich als Begleiter Cosimas auf der Rückfahrt. Während des kurzen Aufenthaltes in Genf ereigneten sich nun ganz merkwürdige Vorfälle.