|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 18. Januar 1871 wurde in der »À toutes les gloires de la France« geweihten Spiegelgalerie des Versailler Königsschlosses die Wiederherstellung des deutschen Kaiserreiches verkündet. Von dem Haus Habsburg-Lothringen, das mit seinen österreichischen und ungarischen Ländern dem neuen Reich fernblieb, ging die Kaiserwürde auf die Preußenkönige vom Stamm Hohenzollern über, die sich mit den anderen deutschen Staatshäuptern, nach dem Wortlaut der Reichsverfassung, zu einem »Ewigen Bund« zusammenschlossen. Daß diese Neubildung, die das alte Einheitssehnen der deutschen Völker erfüllte, im Palast des Roi-Soleil Louis Quatorze, dicht bei der Hauptstadt des besiegten Frankreich, verkündet wurde, entsprach durchaus dem Geist einer Zeit, deren frommer Glaube in Schlachtensieg und Kriegsentscheidung die Stimme Gottes in ihrer wuchtigsten Klarheit zu hören wähnte. Merkenswert ist auch, daß in dieser Geburtsstunde des neuen Reiches Wollensstreit zwischen Legitimismus und Genie die Stimmung trübte: weil der alte König Wilhelm I. den Titel »Kaiser von Deutschland« gefordert, der Bundeskanzler Graf Bismarck aber den bescheideneren des »Deutschen Kaisers« durchgesetzt hatte, ließ der Monarch den Minister, dem er die Kaiserkrone dankte, vor dem Auge der deutschen Souveraine und Heerführer schonungslos seine Ungnade fühlen. Unter solchen Umständen trat der »Ewige Bund« ins Licht der Welt. Als die Frucht siegreichen Krieges, deren Reifen nur durch die kluge Umschmeichelung eines unheilbar Geisteskranken, Ludwigs des Zweiten von Bayern, und durch skrupellos schlaue Nutzung des Welfenfonds zur Tilgung allerhöchster königlicher Schulden möglich geworden war, wurde er in Feindesland, nach heftigem Streit monarchischer Ansprüche gegen Staatsmannsweisheit, zwischen Glockengeläut und Kanonengebrüll, in einer den deutschen Bürgern verschlossenen militärischen Versammlung enthüllt.

Sieben Jahre danach war dieses Deutsche Reich innerlich so gefestigt und außen so weithin anerkannt, daß Fürst Bismarck als »ehrlicher Makler« in europäischen Angelegenheiten walten und dem Berliner Kongreß präsidieren konnte, der im Nahen Orient den Hader zwischen Rußland, Großbritannien, der Türkei, Österreich-Ungarn und den Balkanvölkern provisorisch schlichtete und der Wiener Regierung des Kaisers und Königs Franz Joseph die Okkupation der türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina erlaubte. 1882 schrieb der russische Diplomat Graf Peter Schuwalow: »Aus Bosnien kommt einst die gefährlichste Bedrohung des europäischen Friedens. Fest wie Fels ist in mir die Überzeugung, daß dort der Zünder ist, der das Pulver in Flamme treibt.« 1888 starb Wilhelm der Erste, und nach neunundneunzig Tagen folgte dem stumm an Kehlkopfkrebs hinsiechenden Kaiser Friedrich sein ältester Sohn Wilhelm auf den Doppelthron des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen. Zwanzig Monate später jagte er den Fürsten Bismarck aus seinen Ämtern und faßte den verhängnisvollen Entschluß, den deutsch-russischen Assekuranzvertrag nicht zu erneuen. Die Folge dieses Entschlusses und der auf ihn gestützten Berliner Politik war die Alliance franco-russe, seit deren in Kronstadt feierlich besiegeltem Abschluß Deutschland sich von Zweifrontenkrieg bedroht glaubte. Am fünfundzwanzigsten Geburtstag des Deutschen Reiches sagte ich 1896 in meiner jungen Wochenschrift »Die Zukunft«: wenn in Berlin weiter so regiert werde wie seit sechs Jahren, werde sich ein »Völkerbund« bilden und unser mächtiges Reich so niederringen, wie hundert Jahre zuvor das Reich Napoleons niedergerungen wurde.

1898 starb Bismarck, der nie ein »Diktator«, nie auch nur im engsten Amtsbezirk, in der Auswahl seiner Gehilfen allmächtig gewesen und nun in unversöhnlich schroffe Opposition gegen die Politik Wilhelms des Zweiten getreten war. Am 9. November 1918 wurde, von einem deutschen Fürsten, dem Prinzen Max von Baden, die Abdankung des Kaisers, noch ohne dessen Zustimmung, verkündet. Am 28. Juni 1919 mußten zwei Vertreter der Deutschen Republik in der Spiegelgalerie des Versailler Königsschlosses den Friedensvertrag unterschreiben, durch den der Spruch eines siegreichen Völkerbundes der deutschen Nation alles in drei Kriegen territorial Eroberte, auch Hauptstücke des von Friedrich dem Großen erstrittenen östlichen Preußenlandes, nahm und das am 18. Januar 1871 begründete Deutsche Reich begrub. Alle deutschen Dynastien waren von ihren Thronen gestiegen, und ihr »Ewiger Bund« hatte achtundvierzig Jahre gelebt.

Das »Heilige Römische Reich Deutscher Nation« war nicht erst im Sommer 1806 gestorben, als der Habsburger Kaiser Franz, um die Hausmacht Österreichs zu retten, den Kronreif der Karlinger ablegte. Längst schon hatte es ein ärmliches Schattendasein gefristet und niemals sich von dem gewaltigen Streich erholt, mit dem Luther es traf, da er den Staat aus der Vormundschaft der Kirche löste. Die Gestalten des altrömischen Cäsar und des neurömischen Apostelfürsten, der Papst hieß, waren vereint durch die Geschichte geschritten und, trotz ihrem Kampf um die Herrschaft, die unlöslichen Elemente einer Macht-Einheit geblieben. Seit zwischen ihnen Luthers (des nicht frühesten, aber an Wirkung stärksten Reformators) breiter Schatten sich aufreckte, wandelte sich die Zeit: das graubraune Gewölk des Mittelalters wich und der frühlingfrische Wind aus dem Land kühler Vernunft zerwirbelte das Wahngebild einer »Sacra Caesarea Majestas«. Zwar werden noch alle Künste theokratischer Mythenbildung aufgeboten, um den jeweilig regierenden Häusern gläubige Anbetung zu sichern; doch in den Erdbeben der Englischen und insbesondere der Französischen Revolution war der Hort monarchischer Legitimität zerbrochen; und der Sonnenaufgang amerikanischer Freiheit ließ am Horizont ein neues, aus der Anerkennung unverjährbarer »Menschenrechte« aufleuchtendes Staatsideal sichtbar werden. Das Heilige Römische Reich der Deutschen verfiel, wurde den Nachbarvölkern zum Spott und keinem Kaiser gelang je noch, mit dem Schein der Macht auch deren Wesen sich zu bewahren. Selbst der Größte ihrer Reihe, Napoleon Bonaparte, hat es nicht vermocht; unter dem Segen des Papstes (der ihn dann bannte und in Fontainebleau dafür büßte) hat er, der Sohn und Exponent der Revolution, seine Stirn mit dem Diadem Karls des Großen geschmückt, sich als das gebietende Haupt der Christenheit gefühlt und zugleich den heidnischen Traum der Kyros und Alexander weitergesponnen. Dennoch war er nur Plagiator verklungener Römerherrschaft; und weil er die Welt beherrschen, seinem Willen unterwerfen wollte, waffnete die Welt sich gegen ihn. Aus Passy hatte 1777 Franklin an Cooper geschrieben: »In Paris glauben alle, daß die Sache Amerikas die der Menschheit ist und daß unser Kampf für die Freiheit sie auch den Europäern sichert.« Ein Vierteljahrhundert danach konnte kein Sterblicher dem verlebten Leib des Universalreiches noch einmal beseelenden Atem einhauchen. Das 1871 gegründete Deutsche Reich mußte, wenn es sich einwurzeln und dauern wollte, von allem Pomp und Trödel alter Weltkaiserei sich lösen; durfte aber auch nicht den Helm mit dem spitzen Messingstachel und die enge Wolljacke preußischer Zucht tragen. Sein Leben war gefährdet, sobald sein Kaiser einem Imperator ähnelte, der die Hand über die ganze Erde streckt und sich in trügerischem Schein der Allmacht und Allgewalt sonnt.

Diese Gefahr ist erst an der Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts dem Gewimmel fühlbar geworden.

Rings um die von den Soldatenkönigen des Stammes Hohenzollern gebauten Kasernen waren Städte entstanden, deren rasches Aufblühen und rastlos kribbelndes Leben den Betrachter an Goldgräbersiedlungen erinnerte. Der weithin, bis in die Kaufmannschaft, sogar in die Jugendzeit der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei fortwährende Drill hatte eine anderswo kaum je erreichte Disziplin der Massen geschaffen und eine Arbeitsmaschine aufgebaut, die das Staunen, aber auch mißtrauische Furcht der Umwelt weckte. Seit die deutschen Stämme geeint, zwischen ihnen die Zollgrenzen verschwunden waren, lag der deutschen Wirtschaft der Weltmarkt offen. Preußen blieb nicht nur auf dem Gebiet des Heereswesens der Lehrer und Führer. Auch in Ackerbau, Viehzucht, Rübenverwertung, Agrargewerbe aller Art, auf den Latifundien seiner Ostprovinzen wie in bäuerlichen Betrieben, in der Organisation der Industrie und in der Sozialgesetzgebung (Alters-, Krankheit-, Invaliditätversicherung, Fabrikinspektion) war seine Initiative der aller anderen Bundesstaaten voraus. In dem Essen Alfred Krupps, Westfalen, Schlesien besitzt es die industriell wichtigsten Bezirke. Die Annexion des Elsaß und eines Teiles von Lothringen hatte dem Reich in seiner Geburtsstunde neue Rohstoffe, Erz, Kohle, Kali, gegeben und sein Textilgewerbe gestärkt. Ein zuvor nie gesehener Bund vereinte die wissenschaftlichen den kommerziellen Arbeitern. Jedes gewerbliche Revier warb sich einen Stab von Ingenieuren, Agrar- und Industriechemikern. Das Laboratorium wurde das Allerheiligste der Fabriken, Bergwerke, Hütten. Und die von Wissenschaft und Technik geförderte Industrie wurde von kräftigen Kreditbanken finanziert, deren Vertreter im Aufsichtsrat an der Leitung der Gesellschaften mitwirkten. Alles war jung, fast nirgends Schutt von verfallendem Werk wegzukarren; und da ohne Respekt vor, ohne Ausnutzung von Altem überall Neues angeschafft werden mußte, galt das Modernste zugleich als das Billigste. Hastig war eine große, das Bild üppigen Reichtums zeigende Handels- und Passagierflotte, eine kühn dem britischen Muster nachstrebende Kriegsmarine gebaut worden. Der starke, pausenlos gestraffte Gesamtorganismus, dessen Kraft in den relativ engen Grenzen des Reiches und in den wenig ergiebigen afrikanischen Kolonien nicht voll zu verwerten war und der deshalb allzu laut atmete, lechzte nach »Betätigung« in weiteren Räumen. Eine, sozusagen, rationale Mystik umnebelte die Hirne mit dem Traum von zuerst industrieller, dann imperialer Dehnung ins Weite. Das leere, aber pompöse und gefährliche Wort »Weltpolitik« war vom Thron her so oft in die Massen geworfen worden, daß in ihnen der Glaube entstand, dabei müsse sich am Ende auch etwas denken lassen. Und draußen, in anderen Teilen unseres Planeten, den die nicht an kosmisches Betrachten Gewöhnten die Welt nennen, schien nun altes Besitzrecht streitig zu werden. Winkte hier nicht günstige Gelegenheit?

Großbritannien focht seinen Streit mit den Buren der südafrikanischen Republiken aus. Der Krieg zeigte das häßliche Antlitz eines Kampfes gieriger Großkapitalisten gegen ein still und fromm lebendes Bauernvolk, dem er die Macht und das Mitbestimmungsrecht über breite Stücke goldhaltiger Erde rauben soll. So sahen ihn fast überall die Massen, die ja immer noch im Vorstellungskreis der Hintertreppenromane und jeden Demos umschmeichelnder »Witzblätter« lebten und deshalb nicht begriffen, daß in den Gestalten von Cecil Rhodes und Paul Krüger ganz andere Gegensätze und kulturelle Notwendigkeiten sich verkörperten als etwa in denen einer Wucherhyäne und ihres Opfers.

Das melodramatische Temperament Wilhelms des Zweiten, stets ungeduldig wütend, wenn über andere Monarchen und Staatsmänner auch nur Tage lang mehr als über ihn geredet wurde, stets auf der Lauer nach einer neuen Glanzrolle, glaubte in dem Sturm wirrer Unmutsempfindungen das Stichwort zur Rückkehr auf den hellen Vordergrund der Szene zu hören, und entlud sich in eine Depesche, die nicht nur das englische Tun schroff verdammte, sondern dem Präsidenten der Transvaal-Republik deutsche Hilfe anzubieten schien. Als Antwort drang ein langhallender Aufschrei des Britenzornes über Kanal und Nordsee. Der Enkel der Queen Victoria, der sich bald nach seiner Thronbesteigung von Rußland zu England gewandt, übereifrig um die Gunst des Hofes von Saint James gebuhlt, den Rang eines englischen Admirals erstrebt hatte, dieser Herr enttäuschte nun, in einer Stunde britischer Verlegenheit, mit jähem Ruck alles Hoffen. Niemals ist die schrille Depesche ihm verziehen worden. Er hat Rhodes in Berlin empfangen und im Gespräch mit dem genialischen Traumgestalter, der im Reiseanzug vor den »Allergroßmächtigsten« trat, sich für den plumpen Eingriff mit Unkenntnis der wirklichen Vorgänge zu entschuldigen versucht, er hat sich geweigert, den alten Schlaukopf Krüger und die Generale der Buren zu sehen, einen Kriegsplan, der dem Feldmarschall Roberts und seinem Generalstabschef Kitchener den Sieg »sichern« werde, entworfen und nach London geschickt, hat seine Parteinahme für England, als dessen »einziger Freund in Deutschland«, betont und illuminiert. Vergebens. Die Flut wilden Zornes ebbte zwar ab, doch der Eindruck erbitternder Enttäuschung war nicht mehr wegzuspülen. In Frankreich hatte die antienglische Volkswut sich viel lauter, auf der Straße und in den »beuglants« von Montmartre, ausgetobt, die Queen war in Chansons und Karikaturen roh beschimpft, der Prince of Wales gezwungen worden, seinem geliebten Paris fern zu bleiben. All dies wurde vergessen. Nur die Wunde vernarbte nicht, die der Deutsche Kaiser dem Selbstachtungsbedürfnis jedes Briten geschlagen hatte.

Es war nicht das einzige Unheil, das die Effektsucht dieses Kaisers auch auf dem Feld internationaler Politik schon damals dem deutschen Volk brachte. Obwohl er von dem religiösen, moralischen, kulturellen und staatlichen Leben der ostasiatischen Völker nichts wußte und den Buddha, die sittlich reinste, seelisch feinste Gestalt aller Heiligen Bücher, für einen tückischen Dämon der Allzerstörung hielt, glaubte sein blinder, tauber, nur, leider, nicht stummer Größenwahn sich zu dem Amt des Orienterlösers berufen und auserwählt. In die Paläste der Herrscher, in die Kanzleien der Staatenverwalter ließ er, zu Propaganda, eine Zeichnung (ohne den allergeringsten Kunstwert) versenden, die alle Völker Europas unter Deutschlands Führung zum Kampf gegen die gelbe Rasse und ihren Buddha aufrief. Weshalb just den Deutschen, die im Fernorient doch nicht die breite Machtbasis der Briten, Russen, Franzosen, Holländer haben, in diesem Kampf die Führung zufallen solle, war ebenso unverständlich wie das Fehlen Amerikas, dem eine »gelbe Gefahr« näher als irgendeinem Europäerstaat wäre. Auch empfand jeder nüchtern Denkende, daß die Erhaltung der weißen Rasse, ihr Schutz vor Bastardierung durch fremdes Blut von der Pflicht befohlen, Kampfruf gegen das Gewimmel asiatischer Völker aber von Vernunft und Moral verboten wird. Dem Kaiser war das Geräusch und Echo dieses Rufes noch nicht laut genug. Im Jahr 1898 hatte er, auf Anregung des Admirals Tirpitz, China zu einem Pachtvertrag genötigt, der das Kiautschau-Gebiet in der Provinz Schantung auf neunundneunzig Jahre dem Deutschen Reich überließ. Das wollte sich also in Ostasien ein Imperium schaffen, mit Rechtsansprüchen gerade da auftreten, wo nach Menschenvoraussicht zwischen Russen und Briten ein Streit um die Vorherrschaft, zwischen England und Amerika ein Wettkampf um die Märkte entstehen mußte. Welchen Weg durch das Dickicht so verschiedener Interessen klarer Kaufmannsverstand zu wählen habe, lehrte die kluge Politik Amerikas, das vom Landbesitz Chinas nichts für sich forderte oder nahm, das hinter äußerer Ruhe leicht reizbare Selbstgefühl der Chinesen nicht verletzte und eben deshalb seinem damals fast nur mit Südamerika und Ostasien rechnenden Handel das breiteste Bett grub. An so leise Methoden konnte Wilhelms imperialistische Theatralik sich nicht gewöhnen. Einen Missionarmord hatte er flink zur Erlangung des Pachtvertrages genutzt. Den Aufstand der chinesischen Boxer des Ta-Chuan-Geheimbundes wollte er zu rascher Machtweitung nutzen. Da zu den Opfern der Rebellion der deutsche Gesandte gehörte, war nach allgemeinem Brauch Sühnung durch die verantwortlich Regierenden zu fordern. Der Kaiser strebte darüber hinaus nach schneller Stärkung seines Prestige. Was er zeichnen ließ, sollte Wirklichkeit werden: ein internationales Heer unter deutscher Führung nach Peking marschieren und den fremdenfeindlichen Aufruhr niederwerfen. Er ruhte nicht, bis er die Zustimmung der dem Plan widerstrebenden Mächte erschmeichelt und dem General Grafen Waldersee den Oberbefehl gesichert hatte. »Mit gepanzerter Faust dreinzuschlagen«, hatte er einst seinem nach Ostasien abreisenden Bruder Heinrich befohlen (in dessen hochgestelzter Antwort er dann als Menschheitmessias vergottet wurde). Jetzt hörten die zum neuen Sühnekreuzzug mobilisierten Truppen viel härtere Worte aus seinem Mund. Nie sollten sie Pardon gewähren, keine Gefangenen machen, ohne Erbarmen nur die Gewalt, Pulver und Blei sprechen lassen und vorsorgen, daß nach tausend Jahren noch im Reich der Mitte der deutsche Name solchen Schrecken verbreite, wie im Erdwesten der Attilas und seiner Hunnen. Die Welt horchte auf und fragte bang, was da werden wolle.

Nichts. Der Inhalt des aufzuführenden Dramas erwies sich als viel zu schmächtig für die pompöse mise-en-scène. Zu militärischen Operationen großen Stils kam es, natürlich, nicht; der vor der Ausreise in deutschen Städten mit Lorbeer gekrönte, als Triumphator gefeierte Generalissimus war froh, als er, ohne allzu rauhe Friktion mit dem eifersüchtigen Selbstgefühl der anderen Truppenführer, wieder heimkehren durfte; und nach langwieriger Verhandlung über das Zeremoniale verbeugte ein chinesischer Prinz sich, zur Entschuldigung, vor dem Thron des Deutschen Kaisers. Von Schantung, von all den technisch guten und teuren Anlagen, Bahnen, Häfen, Kabeln, Amtshäusern, Kasernen, Archiven ist dem Deutschen Reich nichts geblieben als die wehmütige Erinnerung. Auch die astronomischen Instrumente, Meisterstücke asiatischen Metallkunsthandwerkes, die den Gärten des Pekinger Kaiserpalastes entwendet und vor der Orangerie im Potsdamer Park von Sanssouci aufgestellt worden waren, mußten auf Deutschlands Kosten an ihren alten Standplatz zurückgebracht werden. Von all dem Geräusch währte nichts fort als der Nachhall der Rede, in der das Haupt der deutschen Nation die Krieger gemahnt hatte, den Hunnen in Grausamkeit nachzustreben. Auf die Schlachtfelder des großen Krieges noch trug das Echo den Schall dieser Rede zurück: und belud ein ganzes Volk mit der Schuld, die doch nur ein eitler Effektsucher zu tragen hatte.

Noch andere Nachwirkung kündete sich an. Zum drittenmal im Laufe weniger Jahre hatte ein Mächtiger die Welt rauh aus der Ruhe geschreckt. In Damaskus, am Grabe des Sultans Saladin, hatte Wilhelm, der seine Christenfrommheit doch stets überlaut betonte, nicht nur diesen christenfeindlichen Kalifen als eine rein strahlende Leuchte der Menschheit gepriesen, sondern sich den dreihundert Millionen Mohammedanern als Schutzpatron und Bundesgenossen angeboten. Zugleich verrieten allerlei ernste und unernste Symptome das Streben, die Gunst Amerikas zu erschmeicheln. Und der so, im Wechsel von Drohreden und Schmeichelworten, die Ruhe der träg gewordenen Alten Welt stört, ist Erbe der Eroberer, die durch Kriege Preußens Königsmacht und das Deutsche Kaiserreich mit preußischer Spitze schufen. Er sperrt die Gleise, auf denen die Haager Konferenz, ein Geschöpf russischer Finanznot, den Weg in Abrüstung und Frieden zu sichern sucht. Mit wachsender Hast baut er eine Kriegsmarine von solcher Größe, Panzerkraft, artilleristischer Stärke, wie kein Kontinentalstaat sie je erstrebt oder erlangt hat, und läßt um den Bug jedes vom Stapel laufenden Schiffes außer dem Inhalt einer Champagnerflasche einen Erguß seiner billigen Rhetorik schäumen. Er begünstigt und betreibt persönlich die Verlängerung der Anatolischen Eisenbahn bis nach Bagdad, an den Persischen Golf, wo er auch seiner Kauffahrerflotte einen Lade- und Löschplatz bereitet: will also (das muß draus der Brite schließen) einen trockenen Weg nach Indien haben. Auf dem Erdball, ruft er, darf künftig nichts mehr ohne die Mitwirkung des Deutschen Kaisers entschieden werden. Trachtet er etwa, in den Ländern der Mohammedaner, Hindu, Chinesen, Kaffern und in dem Weltreich Neptuns, dessen Dreizack er für sich begehrt hat, mit dem Einsatz deutscher Volkskraft Entscheidung zu erzwingen? Verdruß, Mißtrauen, Furcht bejahen die Frage. All dieses Reden, Grimassieren und Fuchteln, das dem Fernen wie Handlung aussieht, nährt den Glauben, ein neuer Imperator wolle die Erdbewohner seinem Gebot unterwerfen. Wohin das Auge blickt: überall sieht es, wie Dantes Träume von Universalmonarchie, den Adler des Kaisers schweben. Eines Kaisers von längst kaum noch vorstellbarer Art. Queen Victoria und die Kaiser Wilhelm I. und Franz Joseph hatten der Mahnung des Zars Nikolai Pawlowitsch gehorcht: jeder Monarch müsse sein Leben und Handeln so einzurichten streben, daß ihm die Vorrechte und Vorteile seiner erhabenen Sonderstellung vom Volk verziehen, nicht als Schuld angerechnet werden. Hinter dichten Gardinen spann, mochten Tories oder Whigs die Regierung bilden, Victoria still das feine und feste Garn ihrer fast immer dem British Empire weitsichtig nützlichen, nie allzuweiblichen Windsor-Politik. Still erlauschte und beschloß hinter schweren Gobelins der eiskalte Jesuitenzögling Franz Joseph neue Listen und Kniffe, die den Aufruhr und Zerfall der durch Heirat und Krieg dem Haus Habsburg eroberten, von Czechen, Deutschen, Magyaren, Serben, Polen, Italern, Kroaten, Slowaken, Rumänen, Slowenen, Ruthenen, von römischen und griechischen Katholiken, Lutheranern, Calvinern, Mohammedanern und Juden bewohnten Länder zu hindern verhießen. Und dieser letzte Habsburger ansehnlichen Formates blieb, trotzdem er die Verdrängung seiner Reichsmacht aus Italien und Deutschland erlebt hatte, bis in das höchste Greisenalter eine durch Pflichtgefühl und Beamtenfleiß den Haß entwaffnende, durch würdige Ruhe Achtung erwerbende Repräsentativgestalt. Als er in Gastein sich einst über die zudringliche Neugier des Publikums beklagte, antwortete ihm der alte Wilhelm: »Gedulde dich noch ein paar Minuten; wenn Bismarck kommt, achtet kein Mensch mehr auf uns.« So war dieser erste Deutsche Kaiser aus dem fränkischen Haus Hohenzollern; so war er, seit 1848 der Volkszorn ihn getrieben hatte, verkleidet nach London zu fliehen, und er dort die auch der Dynastie wohltätige Wirkung des englischen Königtums kennenlernte. Nie wurde ihm die Verfassung Herzenssache; und er war weder geistig-politisch kultiviert noch gar, wie die familiäre Eitelkeit seines Enkels prahlte, »groß«, aber ein sauberer Mensch von ungepflegt urwüchsigem Bauernverstand und nobler Haltung, ein guter Soldat, der auch den Monarchendienst, wie jeden anderen, gewissenhaft tat, stets bescheiden im Hintergrund blieb und mit dankbarem Stolz dort sich der Tatsache freute, daß sein Ministerpräsident im Rat der Staatsmänner vornan stand. Der dritte Zar Alexander war ein ernster, schwerfällig plumper Großrusse aus dem Lande der schwarzen Erde, der fast unsichtbare, schweigsame Muschik-Autokrat, der im Vollgefühl seiner caesaro-papalen Macht niemals wünschen konnte, daß über ihn, den Gebieter (Gossudar) und das Väterchen (Batjuschka) aller Russen, je laut gesprochen werde. Sein Sohn, der zweite Nikolai: eine von jedem Windhauch bewegte Binse; ein Schwächling, der, um seiner Schwachheit nicht allzu bewußt zu werden und zu scheinen, manchmal brutal wurde und noch öfter das leise Gelübde vergaß, die Tugend des Gentleman auf dem Thron, wo sie so rar ist, nicht zu verlieren. Immerhin war dieser Schwache stark genug, niemals dem Andrang der Eitelkeit nachzugeben, mit vorbildlicher Würde vom Thron zu steigen und in männlich schlichter Haltung den Tod zu empfangen. Selbst der tückisch-kluge Despot Abd ul Hamid, Sultan der Türken und Kalif aller Mohammedaner, hatte sich immer im Dunkel gehalten und niemals vor den vielen Mauern von Yildiz durch Pantomimik oder Rhetorik die Blicke auf sich gelenkt. Zum erstenmal, seit die Völker, die Massen nicht mehr, wie in der Griechentragödie der Chor, mit zustimmendem Geflüster oder leise warnendem Gemurr, nach langen Intervallen wohl auch einmal mit zornigem Aufschrei nur die Handlung begleiten, zum erstenmal, seit sie selbst, als dramatis personae, agieren, stand ganz vorn, im hellsten Lichtstreif der Bühnenrampe, einer, der täglich gesehen, gehört, genannt werden, zu jeder Entscheidung mitwirken, alle Sterblichen überstrahlen, im Schein von Allgegenwart und Allwissenheit als ein unbegreiflich hohes, vollkommenes Weltwunder bestaunt sein wollte.

In vielfach wechselnden, doch immer bunten oder glitzernden Gewändern stand er vor dem Auge. Er schrieb Verse und komponierte selbst die Musik dazu, zeichnete, malte, modellierte Statuen, entwarf Grundriß und Innenarchitektur für Kathedralen, Paläste, Kriegs- und Kauffahrerschiffe, löste souverän erzieherische, religionsgeschichtliche, theologische, soziale, kulturelle Probleme aller Art, gab Künstlern und Gelehrten, Assyriologen, Bildhauern, Ingenieuren, Histrionen, Artilleristen und Kapellmeistern barsche Anweisungen, war Feldherr und Theaterregisseur, Prediger und Marinetechniker, Musterbauer und Ästhetiker, Kirchenhaupt und Militärschneider in einer Person. »Mein Roggen ist der beste; die reinen Ulanenlanzen.« »Eure Modernen machen Rinnsteinkunst.« »Ich führe die Jugend von Sedan nach Mantinea.« »Schiller- und Verdun-Preis: Mahlzeit, wenn das Zeug MIR nicht gefällt.« »Ihr jroßer Delacroix soll erst zeichnen lernen.« »Ein Minister, der mir nicht paßt, kann sich die Matratze stopfen.« »Wagner? Nich mehr; is mir zu laut.« »Mit der Sozialdemokratie werde ich schon fertig. Das ist eine vorübergehende Erscheinung.« »Koner is ein andrer Kerl als der Herr Liebermann. Das versteh ich besser, alter Sohn; bin selbst Maler.« »Glauben Sie etwa, der König von Preußen weiß nicht, was sogar Sie im Kopf haben?« »Kadinen ist Musterbetrieb. Gegen meine Kacheln kommt nichts auf. Alle möchten mir's abgucken.« »Ob Schoen mit dem russischen Esel redet, is piepe; aber wenn ich mit dem Zar spreche, kommt was 'raus.« »Ach was, Julius: wenn's ernst wird, bin ich doch selbst Generalstabschef.« »Wenn die Arbeiter nu noch immer nicht zufrieden sind, nachdem ich so viel für sie getan habe: jetzt is die Kompottschüssel voll.« So schwadronierte Seine Majestät dreißig Jahre lang. Wie Keilschrift zu entziffern, die Trace einer Untergrundbahn zu führen, die Bibel zu deuten, Mozarts Sarastro oder Wagners Amfortas zu kleiden, ein Dreadnought oder Destroyer zu bauen, ein Denkmal zu setzen, die Jugenderziehung zu organisieren, die physische und die psychische Hygiene zu fördern, in gewandelter Zeit das Leben der Frau und des Lohnarbeiters zu gestalten sei: alles sollte und wollte die Weisheit des Imperator et Rex bestimmen. Denn sie stammt von Gott. Der Kaiser und König gleicht nur von außen anderen Sterblichen. Von Gottes Gnade ward er zum höchsten Amt berufen und auserwählt und mit seiner Zunge spricht Gottes Wille. Die Formel: »Dei Gratia«, die ein Wort der Aposteldemut in eins des Monarchenhochmuts umgefälscht hat, schwebt in anderen, dem Wurzelboden der Theokratie örtlich und sittlich näheren Kaiserreichen nur noch als ehrwürdige Fiktion um die Kuppel des Staatsbaues. In dem nüchternen, aller Mystik und Romantik entfremdeten Lande deutscher Geschäftsmenschen aber wird sie Tag vor Tag in die Hirne gehämmert. Immer wieder nennt der Kaiser von Gottes Gnade sich den Schirmer des Erdfriedens. Die Hoffnung des Redseligen, dadurch Vertrauen zu erwerben ist eitel. Ein Mann, der sich in ein Restaurant setzt, zwei Brownings und einen Säbel aufs Tischtuch legt und mit Stentorstimme ruft, er werde unter allen Umständen für Ruhe sorgen, ein so seltsamer Gentleman macht sich gewiß nicht beliebt. Wozu das stete Gerede vom »scharfen Schwert« und »trockenen Pulver«, wozu die Stärkung der Kriegsmacht zu Land und zu Wasser, wenn nur Friedenswahrung erstrebt wird? Schon einmal hat ein Hohenzoller, ein Träger der Preußenkrone, kriegerische Macht gehäuft, die erst sein Sohn, Friedrich II., zur Dehnung seiner Herrschaft verwandte. Schon einmal hat die Welt das Stichwort »L'Empire c'est la paix« gehört: aus dem Frankreich Louis Napoleons, das, dennoch, in zwei Erdteilen die Furie des Krieges entfesselte. Schwert und Pulver sind, wie friedlich sich auch der Besitzer gebärde, immer und überall eine Gefahr. Und hatten nicht, nach der öffentlichen Meinung Europas und Amerikas, die Generale und Admirale des Kaisers alle Pläne zum Scheitern gebracht, die von Nikolais Haager Friedenskonferenz, zu Demilitarisierung unseres Erdteiles empfohlen worden waren?

Mit der Last solchen Mißtrauens auf dem Rücken, geachtet, gefürchtet, bewundert, doch nirgends geliebt, trat Deutschland über die Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts. Als dessen zweites Jahrzehnt begonnen hatte, stand das rotglühende Zeichen des Krieges am Horizont.

Daß es nicht mehr verblaßte, sondern zur Flamme, zum Weltbrand wurde, haben vier Hauptumstände bewirkt: der zweimal in zehn Jahren nötig werdende Personenwechsel auf dem Thron von Großbritannien und Irland; der hemmungslos beschleunigte Wettlauf Deutschlands mit Britannien (Marine, Handel, Islam); der Streit um Marokko; der russisch-japanische Krieg mit seiner Rückwirkung auf Europa (Wiederaufbrennen des austro-russischen Kampfes um die Vorherrschaft in Südost, Balkankriege, Liquidation des Osmanischen und Habsburgischen Reiches). Um aber begreifen zu lehren, daß diese Umstände den Großen Krieg herbeiführen konnten, mußten, war der Rückblick auf die Genesis der Mißtrauensstimmung unentbehrlich.

Eduard VII. war zu klugem Genießen mehr als zu kräftigem Handeln geschaffen und nur Huldigungsdrang konnte ihn einen großen Staatsmann nennen. Was ihm aber unter den Monarchen den Vorrang, im Verkehr mit ihnen die Überlegenheit gab, war die bunte Fülle seiner Erlebnisse. Er hatte Menschen aller Klassen, Stände, Berufsarten in der Nähe gesehen, sich manchmal durch gefährliche Schwierigkeiten, die Kronprinzen sonst entfernt blieben, gewunden, Industriekapitänen, businessmen von dem grundverschiedenen Kaliber der Hirsch, Beit, Cassel, bis hinauf zu Rhodes nicht nur die Alltagstricks abgeguckt. Eadweard: so hießen die Angelsachsen einst den Verwalter des Gemeindebesitzes. Edward hat seinem Namen Ehre gemacht. In dem weiten Gebiet des Vereinigten Königreiches gab es kaum einen tüchtigeren Kaufmann und emsigeren commercial travellor. Er hat einen neuen Monarchentypus geschaffen: den König, der die Kundschaft besucht, den Konkurrenten das Leben sauer macht und von jeder Reise einen münzbaren Geschäftsabschluß heimbringt. Sicheres Taktgefühl und natürliche Liebenswürdigkeit erlaubten ihm, je nach dem Bedürfnis der Stunde majestätisch wie ein alter Hispanierkönig und geistreich vergnügt wie der skrupelloseste Pariser Boulevardier zu sein. Er konnte nicht ohne das Theater, kaum ohne den besonderen Duft der Kulissen leben; hat aber sein Leben und Königsamt niemals theatralisiert. Das schon unterschied ihn von seinem Neffen Wilhelm in Berlin. Der hatte ihn obendrein durch schroffe, schnell nach Buckingham Palace getragene Worte über Weiber- und Spielkarten-Geschichten verletzt, durch eine Halbgott-Allüre geärgert, deren Olympierbewußtsein für den Film posiert schien. Der Onkel kannte den Neffen, wie nur Verwandte, denen aus einer langen Lebensstrecke Intimes, Intimstes zugeflüstert wurde, einander kennen. Er wußte, daß »Willy« nicht an das Britenblut seiner Mutter, der Princess Royal Victoria, erinnert sein wollte; daß er mit dieser Mutter stets in stiller oder lauter Feindschaft gewesen war, sie, den von ihrem stärkeren Geist ganz beherrschten Mann, den Kronprinzen und Kaiser Friedrich, und ihren Bruder, Edward überall, schon bei dem dritten Zar Alexander, angeschwärzt, als bösartige Intrigenspinner verdächtigt und England als das im Insularnebel kauernde Ungeheuer dargestellt hatte, dessen Polypenarme die Menschheit zu umklammern und ihr die Atemwege zu sperren trachten. Wußte, wie effeminiert der von Weiblichkeit Abgestoßene, im Verkehr mit Frauen ratlos, bis in Flegelei Scheue war. Oft war dem King hinterbracht worden, die ruhelose Zunge des Kaisers rede prahlerisch von dem Tag, an dem seine Marine »der britischen Tyrannei das längst von allen Völkern ersehnte Ende bereiten werde«. Edward, der als Prince of Wales manchen Falstaff oder Pistol in irgendeiner Schänke von Eastcheap renommieren hörte, nimmt auch das Geschwätz an der Potsdamer Tafelrunde klatschsüchtig verweibter »Mignons« nicht allzu ernst. Aber er fühlt die Absicht, Rußland und Frankreich möglichst weitab von der Fahrstraße englischer Politik zu pilotieren, diese Politik als eine hochmütig-herrschsüchtige auch in den Vereinigten Staaten in eine Mißtrauensströmung zu steuern und mit dem isolierten seiner Transportwege und Nährmittel nicht mehr sicheren England dann die Rechnung auszugleichen. »Quis Teutonicos constituit judices nationum?« John Salisbury, der Sekretär des Kanzlers Becket, hat es gefragt, als ein von Roms Zauber geblendeter Deutscher Kaiser vor Mailands Toren stand. Edward nahm die alte Frage auf; und sein politisches Programm wurde der Satz: Deutschland darf weder Weltrichter sein noch auf dem europäischen Festland auch nur die herrische Führung an sich reißen. Deshalb werde die Entente Cordiale mit Frankreich und ihre Weitung in Triple-Entente (durch Rußlands Beitritt) nötig. Nicht durch Waffengewalt und Blutopfer der Nationen wollte Edward sein Ziel erreichen, sondern seinen Namen als den des King-Peacemaker ins Buch der Geschichte schreiben. Defensiv (richtiger: prohibitiv) sollte seine »Einkreisung« Deutschlands wirken; offensiv war sie nicht gedacht und den Rat des Admirals John Fisher, ohne Kriegserklärung die deutsche Flotte in den Meeresgrund zu begraben, hätte Wilhelms Onkel, der Sohn des Prince Consort aus Koburg, niemals befolgt. Weil er den Neffen und dessen Bestimmbarkeit durch szenische Effekte bis ins Innerste kannte, hätte er auch den Großen Krieg, dessen Vorbedingungen er, ohne ihn zu wollen, mitschuf, noch in der letzten Stunde zu hindern vermocht. Zu spät stieg er auf den Thron; und starb zu früh.

»Ich bitte Sie nur um eine Gunst: Hüten Sie sich vor Ihren englischen Verwandten und lassen Sie sich nicht durch das einschüchtern, was mein Vater erzählt!« (Der Vater war damals Kronprinz des Deutschen Reiches und hieß später Kaiser Friedrich.) »Er ist ganz unter dem Einfluß meiner Mutter, die, beeinflußt von der englischen Königin, ihn veranlaßt, alles durch die englische Brille zu betrachten. Er schimpft in geradezu unglaublicher Weise über die russische Regierung, stellt Sie und Ihre Regierung als Lügner hin und ich suche vergeblich nach Worten, den Haß auszudrücken, mit dem er Sie so schwarz wie möglich zu malen versucht. Aber diese Engländer haben zufällig mich vergessen; und ich schwöre Ihnen, mein teurer Vetter, daß ich alles, was ich nur vermag, für Sie tun will und daß ich alle mein Gelübde halten werde … In wenigen Tagen wird der Prince of Wales wieder hier sein. Ich bin keineswegs begeistert von diesem Besuch, weil (verzeihen Sie: es ist ja Ihr Schwager!) dieser unehrenhafte und intrigante Mensch zweifellos hier versuchen wird, die bulgarische Angelegenheit zu beschleunigen (wofür der Türke zu Allah flehen wird, daß er ihn zur Hölle senden möge) oder sich mit den Frauen am Hof in politische Dinge hinter den Kulissen einzulassen. Ich werde versuchen, ihn so viel wie möglich zu beobachten. Ich habe dem Fürsten Dolgorukij einige interessante Mitteilungen gemacht, betreffend die Zahl und Namen einiger indischer Regimenter, die in Rawal-Pindi für eine Truppenschau in Gegenwart des Emirs zusammengezogen worden sind. Text und Karikatur von Rußland in der letzten Nummer des ›Punch‹ waren in äußerstem Maße frech. Man muß das alles nur zusammen betrachten! Wer Ohren hat, kann hören! Möge sie doch der Mahdi alle zusammen in den Nil werfen! … Das ganze Gefolge des Prince of Wales sagt, es sei unbedingt nötig, daß früher oder später England und Rußland gegeneinander kämpfen müssen. Von diesem Augenblick an begann ich, mir Aufzeichnungen zu machen und jede Mitteilung zu erhaschen über alles, was eine Mobilisierung in England betrifft, um alles, was für Sie notwendig ist, zu wissen. Ich werde auch immer Dolgorukij sofort Bericht erstatten. Ich bin sehr eng befreundet mit dem englischen Militärattaché, der mir Dinge erzählt, die den anderen unbekannt sind … Meine Mutter, die sonst vor allem, was ›Krieg‹ heißt, einen heillosen Schrecken hat, sagte gestern, als man über die Aussichten des Friedens sprach, zu mir: ›Um alles in der Welt können wir jetzt keinen Frieden haben; wir müssen Krieg haben, es ist unsere Pflicht.‹ Ich vermute, daß dies die Ansicht der englischen Königin und ihrer Familie ist.«

Das sind Fragmente aus Briefen, die, in den Jahren 1884 und 1885, Wilhelm an den dritten Zar Alexander geschrieben hat. So sprach er zu einem fremden, dem Deutschtum unfreundlichen Souverän über die eigenen Eltern, die nach Menschenvoraussicht morgen den Kaiserthron besteigen mußten. So weit trieb vordringliche Eitelkeit ihn über die Grenze des Landesverrates, bis in Ausschwätzerei, die jeden Bürger vors Tribunal, jeden von mildernden Umständen so fernen ins Zuchthaus gebracht hätte. Alexanders Frau (und einziger intim Vertrauter) war die Schwester der Princess of Wales, die später Königin Alexandra von Großbritannien hieß. Den Inhalt und oft den Wortlaut solcher Briefe und ähnlicher, die ihnen (vierunddreißig Jahre lang, auch unter Nikolai Alexandrowitschs Regierung) folgten, hat Edward gekannt. Er wußte, wie unermüdlich sein Neffe, der Prinz, Kronprinz, Kaiser Wilhelm, gegen England hetzte, wie verschmitzt er Rußland und Frankreich, »les nations alliées et amies«, seit 1892 aus der britischen in die deutsche Sphäre zu ziehen trachtete. Er konnte diesen Briefen die an ihn selbst und an seine Mutter von Wilhelm geschriebenen vergleichen und daraus erkennen, daß der zärtliche Verwandte, während er England heimlich zu isolieren, auch in Amerika zu diskreditieren strebte, in Windsor Castle und in Buckingham Palace wiederum gegen die Alliance Franco-Russe, als gegen die schlimmste Friedensgefahr, wühlte, schmeichlerisch um die Gunst des Inselreiches buhlte und sich sogar für dessen »einzigen zuverlässigen Freund in dem anglophoben Deutschland« ausgab. Wilhelm aber hat sich stets als das Opfer der rastlosen Intrigen seines Onkels bezeichnet, der »ein wahrer Satan« sei, ihn »ganz persönlich hasse« und gegen ihn, nicht nur in Europa, sondern sogar in Amerika die ganze Presse mit englischem Geld bestochen habe. Bis auf die letzte närrische Verdächtigung, durch die dem gierigen Geschäftsmann in Doorn die Dollareinnahme geschmälert oder abgeschnitten worden wäre, ist so leeres Geschwätz ja noch in dem jämmerlichen Buch des Entthronten wiedergekehrt, das, weil es nicht einen einzigen Vorgang richtig, mit dem Mut zu ehrlicher Wahrhaftigkeit darstellt, nirgends Beachtung fand. Nach seinen Angaben war er stets das unschuldige Opfer fremder Blindheit oder Bosheit; hat er, der in sicherem Machtbesitz brutalste, in jeder Gefahr furchtsamste aller Sterblichen, immer das Gute und Nützliche gewollt, ist aber an der Ausführung immer, meist von seinen Ministern, gehindert worden. All dies ist ein Geflecht aus eitlem Wahn und bewußter Unwahrheit. Selbst ein allzu lange dienernder, dann sein Erlebnis »verwertender« Hofmarschall berichtet, wie dieser Kaiser seinem Kanzler grob über den Mund fuhr und daß er ihn zu einem Professor sprechen hörte: »Alle Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß meine Untertanen, statt einfach zu tun, was ich ihnen befehle, selbst denken wollen.« Viel zu oft, viel zu lange, haben die Bürger, die dieser Selbstanbeter, trotz Verfassung und Wahlrecht, noch »Untertanen« zu nennen sich erdreistet, auf das elementare Recht, die elementare Pflicht frei geborener, aufrecht schreitender Menschen verzichtet: auf die Pflicht und das Recht »selbst zu denken«. Und fast ausnahmslos haben die Minister Wilhelms sich so in Dienerstellung erniedert wie, nach dem Zeugnis des Grafen Zedlitz, der vierte Reichskanzler Fürst Bülow, der »devot schwieg, wenn ihn der Kaiser brüsk, mit einer keinen Zweifel und keinen Widerspruch duldenden Äußerung unterbrochen hatte, und der sich später dann unauffällig wieder in das Gespräch einfädelte«. Das war der Zustand eines Sultanats; und nicht ohne Rechtsgrund hat, als diese dem Genius der Zeit unerträgliche Macht sich beherrschend über den Orient zu recken strebte, der sonst wortkarge russische Minister Sasonow meinen Scherz vom »Berliner Kalifat« wiederholt. In Berlin paradierte ein Monarch, der sich zur Herrschaft über den Erdball berufen wähnte.

Neben und hinter dieser Personalfrage, die für die Entwicklung, die Gewitterbildung bis in den Sommer 1914 wichtiger als alles andere Ereignis werden sollte, wirkten die Strömungen und Gegenströmungen, die Ballungen und Bedrohungen alter und neuer Macht.

Das relativ kleine, rings vom Meer umspülte Königreich der Engländer, Schotten, Iren will Riesengebiete beherrschen, eine Europa vorgelagerte Inselgruppe will der Vormund und Schicksalslenker des Kontinentes sein, auf dem ihr nicht die kleinste Parzelle (außer der den Spaniern entrissenen Mittelmeerfestung Gibraltar) gehört. Jede an der Peripherie auftauchende Gefahr wird im Zentrum, im Mutterland, fühlbar. Das muß wachsen, damit ihm die Wege nach und von den Dominions und Kolonien offen bleiben und es sie jedem anderen sperren kann. Als Piemonts Minister Cavour das franko-italische Bündnis ermöglicht hat, schreibt Queen Victoria an den Earl of Derby: »Wenn wir auf den Weltmeeren nicht übermächtig sind, ist die Ehre, die Zukunft unseres Reiches verloren; sie ist es schon, sobald Frankreich einen Bundesgenossen findet, der einer Kriegsflotte gebietet«. So spricht die seit Jahrhunderten fühlbare, noch heute nachwirkende Furcht; weniger vor Invasion als vor Hinderung der Weizen- und Rohstoffzufuhr, ohne die der kleine Kopf des ungeheuren Empire nicht leben könnte. Dem Rußland der genialen deutschen Despotin Katharina und des frömmelnden Schwärmers Alexander Pawlowitsch, dem grausamsten Geistknechter und der an Blut und Farbe fremdesten Rasse muß das Land alter Bürgerfreiheit und Erbweisheit sich verbünden, wenn keine andere Möglichkeit winkt, Übermacht zu hindern und England die Herrschaft über Wege und Zufahrt zu erhalten. Wie dürfte es Kultur und technischen Fortschritt fördern, wenn es selbst dadurch in Lebensgefahr käme? Den großen Bonaparte selbst, der noch im Purpur des Imperators, als Schwiegersohn des Erzhauses Habsburg, das Schwert der Revolution, »der Robespierre zu Pferde« blieb, hat England, weil er Europa aus der Vormundschaft John Bulls lösen wollte, durch Schmähschriften, Agitation, Koalition, Waffensieg vom Thron gestoßen, aus dem Himmel seines vom Genius bedienten Ehrgeizes gestürzt. Völkerfreiheit oder Fürstenabsolutismus, atrocities oder Humanität, Menschenrecht oder Tyrannei: hinter all diesen prächtigen Wortschleiern und Begriffsteppichen verbarg sich immer dieselbe Sorge. Von all den Schlagwörtern, die sie, sich Genossen zu werben, suchte und fand, hieß das klangvollste und haltbarste: »Wahrung des Gleichgewichts in Europa«. Diese Wortschale umschließt, als ihren Kern, den Wunsch, daß in Europa kein Staat mächtig genug werde, um Britannien und dessen Gefährten bedrohen zu können; daß alles bleibe, wie es für das Europa vorgelagerte Inselreich bequem ist; daß insbesondere nicht im Zentrum unseres Festlandes eine Staatengruppe entstehe, deren Übermacht den starken Arm über die Nordsee hinrecken könnte. Die Scheu, aus der Lage des Inselreiches in veränderter Welt den Schluß zu ziehen, überdauert alle Evolutionen der Technik. Als der Amerikaner Fulton den ersten Unterseebootsplan nach London brachte, sagte Pitt, England werde niemals so dumm sein, ein Kriegsmittel zu begünstigen, nach dessen vollendeter Herstellung das Britenreich den Untergang fürchten müßte. Die Ausführung wurde verschleppt. Doch der leichte Motor, der die Herrschaft über die Luft ermöglichte, trieb auch Fultons Versuch in grausig submarines Leben. Hundert Jahre nach Pitt ist das Tauchboot mit großem Aktionsradius fertig und bedroht keine andere Macht so gefährlich wie England, das weitaus die größte Handelsflotte hat und dem Feinde, der vom Meere abgesperrt ist, nicht mit derselben Waffe begegnen kann. Ein anderes Beispiel. Admiral John Fisher, einst Erster Seelord, hat selbst gesagt, daß England seine älteren Geschwader, die ihm in absehbarer Zeit eine erdrückende Übermacht sicherten, entwertete, als es sich zum Bau der Dreadnoughts und Superdreadnoughts entschloß, weil es annahm, die Nachahmung würde den Kontinentalstaaten zu teuer sein. Die aber hasteten rasch hinterdrein; und da nach der Meinung Zünftiger eine Seeschlacht großen Umfanges durch die geschwindesten, am stärksten gepanzerten und bestückten Schiffe entschieden würde, konnte die deutsche Seegewalt der britischen sehr nahkommen, und England hatte sich selbst um den sonst unentwindbaren Vorteil hoch überlegener Schiffzahl gebracht. Ob es die Technik hemmen oder beflügeln wollte: das Fatum ließ sich nicht zwingen. Luftschiffe, Torpedos, Tauchboote, Minen sind in der Welt wie seit Kains Brudermord auf Edens Acker der Tod. Und Englands Wille, diese Welt in den ihm bequemen Zustand zurückzuzwingen, sich das arbitrium mundi zu sichern, auch in Europa, auf dessen Festland es Fremdling ist, bestimmend zu handeln, wäre nur durchzusetzen, wenn ihm die Gottheit hülfe, die in Gibeon durch Josuas Mund die Sonne stillzustehen zwang. Aus eigener Kraft wird die Menschheit nicht eine Weltordnung verewigen, deren höchster Zweck die Sicherung des britischen Reichslebens ist.

Dieses Reichsleben bot dem Auge das Bild gesättigt ruhender Kraft. Hatte aber der Puls des Reiches, das sich selbst mit seinem Handel identifizierte, noch die Frische starker Jugend? Auch nach dem südafrikanischen Krieg, dessen Lehre vor der Unterschätzung britischer Kriegsfähigkeit warnen konnte, glich Englands Wirtschaft der einer vornehmen, in uraltem Wohlstand sacht verfetteten Firma, die nur sehr behagliche Geschäfte macht und von der Kundschaft Anpassung an den Hausgebrauch verlangt. Kurze Kontorzeit; jedes weekend ganz frei; obendrein manchen Feiertag. Angeln, rudern, segeln, vor und auf dem Flußhäuschen sich lüften, Golf, Cricket, Football, Tennis spielen, jagen, reiten, Rennen und anderen Wettkampf sehen: bleibt für solches Genießen nicht Muße, dann ist das Leben nicht des An- und Ausziehens wert. Da etabliert nebenan sich eine neue Firma. Deren Inhaber sind noch arm, müssen Ruf und Geld erst erwerben und lieben die Arbeit an sich, nicht nur als das Mittel zur Einkunfthäufung. Ihre Offices und Warenhäuser sind von der Frühe bis in die Nacht offen. Sie mieten junge, emsige Leute und liefern ebenso Gutes billiger als der ältere, im Besitzrecht geborene Nachbar; liefern manches, wofür er six pence fordert, schon für zehn Pfennige. Feiertag darf nur sein, wenn er nicht Verlust bringt. Jeder Kundenwunsch wird erlauscht, jeder nicht ganz tolle erfüllt. Reisende durchqueren alle Kontinente. Wird neues Bedürfnis entdeckt, neue Absatzmöglichkeit erwittert, dann ruft der Händler den Produzenten zu Rat. Ist, was bisher gemacht wurde, fortan nicht hübscher, haltbarer billiger zu liefern, dem Geschmack bestimmter Regionen besser anzupassen? Ist die Höhe der Versandkosten nicht irgendwo durch Ersparnis zu senken? Hinten besinnt ein Heer wissenschaftlich geschulter Techniker und Chemiker die Vorarbeit. Vorn klappert Reklame und funkelt Ausstatterkunst. Und der Sitz dieser jungen, betriebsamen Firma ist ein von sechsundsechzig Millionen Menschen bewohntes, von Rhein, Elbe, Oder durchströmtes Land; das an Kohle reichste auf der Halbinsel, die wir Europa nennen; ein Land mit klug betriebener Landwirtschaft und ungeheurer Industriefähigkeit. Dieses Schauspiel mußte die Alten ärgern. Wenn es dauerte, mußten sie am Ende ihre eigenen Gewohnheiten ändern, viel fleißiger und billiger, weniger stolz und gebieterisch werden, um sich gegen die Dreibünde von Geschicklichkeit, Arbeitsfreude und Geduld, von Wissenschaft, Technik und Händlerklugheit, gegen Dumping und Schleuderkonkurrenz halten zu können, deren Unternehmer der Gerechte dennoch nicht Schwindler oder Lieferanten schlechter Ware schelten durfte. Das Gefühl eines alteingesessenen Spezialhändlers, vor dessen schmales Schaufenster sich ein riesiges Warenhaus mit viel Sandstein, Goldstuck, Marmor, Glas, ein wahrer Schaupalast, hinprotzt: ungefähr so war das Empfinden der vom deutschen Wettbewerb ringsum bedrängten Engländer. Auch hatten sie, vom Augenschein unbelehrt, wie auf das Evangelium auf die Gewißheit geschworen, daß Großindustrie und Großhandel mit Ackerbau, der eine rasch wachsende Nation nährt, unvereinbar sei. Als der Kornzoll gefallen war, wurde ihr Land Wiese, Park, Sportplatz, Blumen- und Gemüsegarten, Parzelle. Das mußte sein, wenn England die Zeche und Hütte, das Magazin und Clearinghouse der Welt werden wollte. Mußte es sein? Hinter dem Kanal liegt Deutschland. Das baut Brotgetreide und Rüben, züchtet Vieh und Pferde, weitet und bessert von Jahr zu Jahr seine Landwirtschaft: und dennoch rauchen auf seiner Erde Schlote, surren Spindeln, sausen Dampfhämmer, türmt sich Kohle, Koks, Eisen, Stahl, Farbstoff, Exportgut aller Art. Ackerbau, Industrie, Handel werden von abstrahierender Wissenschaft und ihrer Schülerin, der Technik bedient und von Dutzenden starker Kreditbanken finanziert. Solche Bündnisse, so enge Arbeitsgemeinschaft kannte das England der Balfour und Asquith nicht. Hunderttausend Deutsche sprechen Englisch wie ihre Muttersprache; haben sich in London, Manchester, Liverpool, Birmingham, Bradford, in viel kleineren Städten umgetan. Tausenden sind Englands Philosophen, Dichter, Naturforscher, Maler, Erzähler, Historiker, Publizisten, Freunde, Englands Museen und Bibliotheken Heimstätte geworden. Und das Land, in dem solche Vielheit lebendiger Kräfte fühlbar und sichtbar ist, hat obendrein noch ein großes stehendes Heer, das doch nicht nur nach Meinung alter Chartisten mit Freiheit und Zivilisation unverträglich sein sollte; hat die gewaltigste aller je gesehenen Kriegsmaschinen, und ihr sind nicht in erzwungener Sklaverei, sondern meist in freudigem Stolz, Fabrikherren, Ingenieure, Agenten, Gelehrte, Kaufleute, Kopf- und Handarbeiter dienstbar. Der Durchschnitt-Engländer, dem Goethes Lyrik ebenso fern ist wie der Chemiker-Generalstab der Elberfelder Farbwerke, steht vor diesem Deutschland, von dem er nur die von Baedeker und Cook betonten »objects of interest« kennt, wie vor einem unlösbaren, unheimlichen Rätsel.

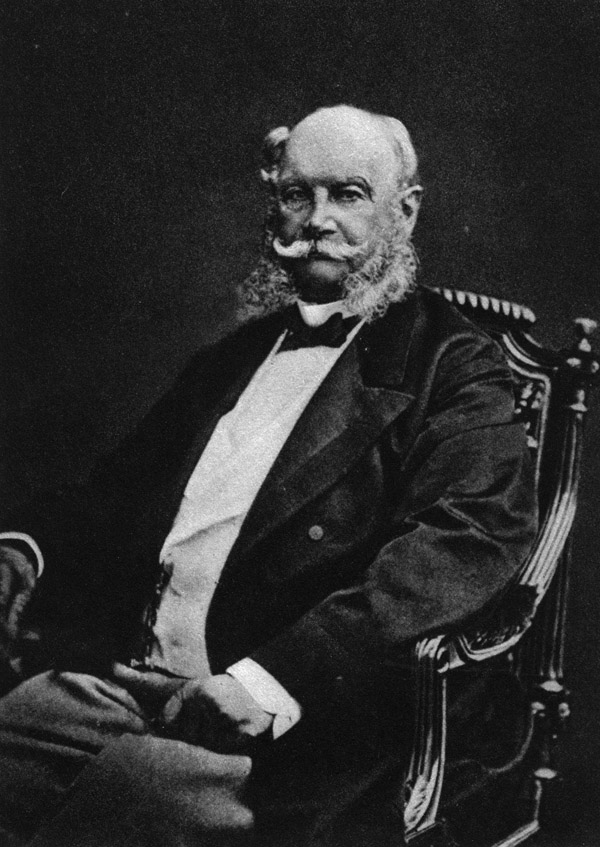

Kaiserproklamation in Versailles 1871

Dieses Deutschland scheint, unter diesem Kaiser, entschlossen, die Herrschaft über die Meere, den Handel, den islamischen Orient um jeden Preis, selbst um den eines auf mindestens zwei Fronten zu führenden Krieges, zu erstreben. Dagegen sucht das dreifach bedrohte Britannien Assekuranz. Wie könnte es Indien, den »pivot« seiner Politik, halten, wie mit einem Häuflein weißer Männer, den Schaumköpfchen auf dunkler, noch leise brandender Woge, das ungeheure Gewimmel Farbiger regieren, wenn ein von dem Berliner Willen geleitetes Kalifat ihm die Mohammedaner verfeindete, die bisher der feste Deich gegen die Hochflut der Hindu-Bewegung waren? Um die Assekuranz zu erlangen, opfert es wichtige, uralte Hauptgrundsätze britischer Diplomatie. Rußland, den nicht nur am Persergolf und an den Pamirs, sondern fast mehr noch als möglicher Alliirter Deutschlands gefährlichen plumpen Riesen, läßt es durch Japan schlagen, Weiße durch Gelbe, hebt das Reich des Mikado und Tenno in Großmacht: und ahnt eben so wenig wie das kurzsichtige, froh aufatmende Kontinental-Europa die unvermeidlichen Folgen dieses weltwandelnden Ereignisses.

Deutschlands möglicher Alliierter soll geschwächt, Deutschlands wahrscheinlicher Gegner (und prädestinierte Geisel) in künftigem Krieg soll gestärkt werden: Frankreich. Mit den Grundsätzen der »splendid isolation« und »free hand« geht auch der Entschluß über Bord, keine militärische Großmacht jemals zu Beherrschung eines Stückes der englischen Weizenzufuhrstraße gelangen zu lassen. Das Aprilabkommen von 1904 beendet, nach zweiundzwanzigjähriger Dauer, den anglo-französischen Streit über Ägypten und räumt den Franzosen das Herrschaftsrecht (in der Form des Protektorates) im marokkanischen Scherifenreich ein.

Das hatte ihnen schon ein Vierteljahrhundert zuvor Deutschland zugesprochen. Der Wunsch, Frankreich aus der Hypnotisierung durch den steten Gedanken an Elsaß-Lothringen, an die »revanche pour Sedan« zu lösen und es in anderen Erdteilen mit lohnender Arbeit zu beschäftigen, hatte Bismarck bestimmt, auf der Madrider Konferenz, 1880, den deutschen Vertreter für alle Forderungen Frankreichs eintreten zu lassen und der in ihrem höchst reizbaren Chantecler-Stolz gekränkten Nachbarrepublik, so zu sagen, einen Blankoscheck für ihre nordwestafrikanischen Ansprüche auszustellen. Mit gutem Recht waren seitdem die Pariser Regierungen überzeugt, daß Deutschland in Marokko desinteressiert sei und bleibe, von ihm dort also keine Schwierigkeit zu erwarten sei: und zehnfach schmerzhaft war deshalb die Enttäuschung, als die Schwierigkeiten begannen und sich schnell häuften. Ihre Ursachen waren mannigfach.

Der Vorgang von 1880 wurde der Nation verschwiegen; war vielleicht auch im Auswärtigen Amt vergessen. Dort saß, als einziger Träger der Tradition, der durch Personalkenntnis und Gehirnkraft eben so wie durch Wesensfehler und Schrullen vorragende Geheime Rat von Holstein, der, seit er auf die Anregung eines ostasiatischen Abkommens aus Paris keine Antwort erhalten hatte, in dem französischen Außenminister Delcassé einen persönlichen Feind sah. Volk und Parlament waren von der unstet sterilen kaiserlichen Politik, die zwischen Umschmeichlung und Bedrohung Frankreichs ewig schwankte, und von dem höflich behenden, aber ziellosen Diplomatisieren des Kanzlers Bülow nervös geworden und ersehnten ungeduldig »eine Tat«. Der Versuch, durch solche Tat sich in neues Prestige zu heben, hat nur, Glied an Glied, eine lange Kette politischer und psychologischer Mißgriffe gefügt: von der Landung und Rede des Kaisers in Tanger bis zu der Sendung eines Kanonenbootes nach Agadir. Sieben Jahre lang blendete die Berliner Regierung der Wahn, die Demütigung einer Nation von der Geschichte und dem Charakter der französischen könne dem nützlich werden, der dieser Nation nicht zugleich, durch Schwächung die Abwehrmittel, die Möglichkeit rächender Gegenstöße entringt. Deutscher Druck erzwang die gewaltsame Ausschiffung des (bis 1904 weder bewußt deutschfeindlichen oder gar kriegerischen noch mit besonderer Schuld an dem Marokkostreit belasteten) Ministers Delcassé, die bis in die Reihen seiner schroffsten Gegner, vorn an Georges Clemenceau, knirschend, als eine unerträgliche Erniedrigung, hingenommen wurde, und danach die Konferenz von Algesiras, die Deutschlands Vereinsamung offenbar werden ließ. Österreich-Ungarn konnte ihm in den gefährlichen Stunden kleine Dienste eines Agenten, Vermittlers (Wilhelms mit Kämpferbegriffen spielende Zunge nannte es »Sekundant«) leisten, die aber die klägliche Niederlage des Berliner Unternehmens keinem klaren Auge verbargen. Italien, der Dritte im Dreibund, war durch einen in Berlin unbekannt gebliebenen Vertrag (Delcassé-Prinetti), der ihm das Recht auf Tripolitanien und die Kyrenaika zusprach, zu Anerkennung der französischen Expansion nach Marokko verpflichtet und vermochte deshalb, auch wenn es gewollt hätte, nichts für seinen Bundesgenossen zu tun. Das Gesamtergebnis der unbedachten, von Prestigesucht und persönlicher Eitelkeit bewirkten Abenteurerpolitik war verhängnisvoll. In dem von innerem Hader um religiöse und pädagogische Fragen und um Abgrenzung sozialer Klassenmacht durchwühlten Frankreich der Waldeck-Rousseau, Jaurès, Briand, Combes, Millerand, die den Gedanken an Rachekrieg als Torheit und Frevel verwarfen, in dem Lande der »Déracinés«, müder Genießer und kühler Skeptiker, schwand die Hoffnung auf dauernden Frieden mit Deutschland, das seinem Westnachbar selbst in Nordafrika blühendes Leben nicht gönne, und die Auferstehung der den Krieg vorbereitenden Triebe und Handlungen begann mit der alltäglich von den »retraites militaires« geweckten Verherrlichung der Armee, die vor und nach dem Fall Dreyfus kaum noch beachtet, nur als ein notwendiges Übel geduldet worden war. Auch über die Welt hin aber hatte sich die Stimmung verbreitet, der sogar der von Wilhelm mit fast grotesker Schmeichelei umworbene Präsident Roosevelt unterlag: Deutschland, dessen Hand überall, in den Reichen der Mandschukaiser, der Zaren, Kalifas, in Nord- und Süd-Amerika, Irland, Frankreich, fühlbar sei, gefährde den Frieden, störe wenigstens immer wieder die Ruhe, dränge sich in fremde Staatsgeschäfte und müsse deshalb fest, wie ein böses Tier eingezäunt werden.

Als Erster (ich darf es nicht verschweigen), ungefähr ein Jahrzehnt vor dem Krieg, habe ich diese Tendenz mit dem Wort »Einkreisung« bezeichnet, dessen Begriff dann bald in alle Sprachen übergegangen ist, es aber im Sinn defensiven Vorbeugens, nicht in dem offensiven Handelns, angewandt. Klarer noch hätte das Wort »Einzäunung« meine Wahrnehmung ausgedrückt. Denn nicht Angriffskrieg gegen Deutschland, der allen Mächten allzu gefährlich schien, wurde vorbereitet, sondern ein Schutzbündnis, ein Guarantee- and security-Trust, der dem unsteten Irrlichtelieren deutscher Politik eine unüberschreitbare Grenze ziehen und ihrem bedrohlichen Wortgefuchtel und Rüstungseifer die Umwandlung in Taten unmöglich machen sollte. Noch war uns der Weltwille nicht bewußt feindlich. Nach dem eben so tölpelhaften wie nutzlosen Gestus von Agadir und nach der ungebührlich groben, gerade dadurch aber in Berlin als Einschüchterung wirkenden Rede des Schatzkanzlers Lloyd George, der am Eßtisch der Mansion House Deutschland häßlicher Undankbarkeit und unertragbaren Dünkels beschuldigte, hat Sir Edward Grey, als Chef des Foreign Office, diesen Willen in die Sätze gefaßt: »Deutschlands Kraft ist die beste Bürgschaft gegen den Versuch anderer Länder, ohne Rechtsgrund mit diesem starken Reich Streit zu suchen. Die öffentliche Meinung Deutschlands kann aber nicht verkennen, daß eine Nation, die über das größte Heer der Erde verfügt, die eine große Flotte hat und eine noch größere bauen will, mit der Furcht friedlicher Mächte rechnen muß, dieses Heer und diese Flotte könnten zum Angriff benutzt werden. Deutschland, das auf seine Stärke stolz sein darf, muß deshalb, wie mir scheint, alles ihm Mögliche tun, um den Verdacht zu entkräften, daß es einen Angriff vorbereite.« Diese Entkräftung wurde nur manchmal, in (auch dann noch zu lauten) Worten versucht; die Rüstung zu Land und zu See, der Dumping-Kampf um die Märkte, die Gründung und das Gelärm militarisierender Vereine, die »alldeutsche« Propaganda währten fort. Leider hat aber auch England in diesen kritischen Jahren nicht so gehandelt wie ihm Viscount John Morley, der Biograph Cromwells und Burkes, Walpoles und Cobdens, geraten hatte; dieser als Greis noch kühnste Denker des House of Lords rühmte den Kollegen Grey als einen der weisesten Leiter der internationalen Britenpolitik und sprach dann: »Deutschlands rascher Flottenbau erzwingt, weil er auch uns große Ausgaben aufbürdet, unsere Wachsamkeit; doch es darf uns nicht das Gefühl herzlicher Freundschaft für ein Land rauben, dessen Ehrgeiz nicht nur verständlich ist, sondern sogar erhaben genannt werden kann. Ein Volk, das auf allen Gebieten so ungemeine Fortschritte gemacht hat, muß sich Raum wünschen, auf dem der im alten Haus überschüssige Teil gedeihen kann, ohne sich von seinem Volkstum, von den hohen deutschen Idealen zu lösen. Und an solchem Raum fehlt es ja unter der Sonne nicht.« Diesen Raum Deutschen zu gönnen, hat England sich nicht entschlossen. Nur, freundlicher von und zu ihnen zu sprechen. Weil es als eine unbequeme, drückende Last die Pflicht empfindet, immer in der Nordsee die stärksten Geschwader zu halten, deren Verwendung in südlichen Gewässern morgen notwendig werden kann.

Die Welt ist ruhelos geworden: als habe der finstere Wille eines Ehrgeizigen ihren Schlaf gemordet, wie Macbeths den Duncans und seiner trunkenen Kämmerlinge. In Ost und West erwacht Wind, schwillt schnell zum Sturm, Blizzard, Taifun, Scirocco an und durch die hellsten Köpfe zuckt hier und dort schon die bange Frage: Wird Herbst, entlaubt sich der Baum aller Zivilisation und Kultur oder naht neuer Frühling, nach Orkanen ein Germinal?

Im Mai 1910 ist King Edward gestorben, dem die Triple Entente (mit Rußland und Frankreich), die (durch den unseligen deutschen Ausrodungskrieg gegen Hereros und Hottentotten begünstigte) Pazifizierung Afrikas, die Versöhnung der Buren und die Einzäunung des von seinem Neffen Willy beherrschten Reiches gelungen war. Unter dem Fünften George entpersönlicht das britische Königtum sich wieder mehr als seit dem Beginn der viktorianischen Ära. Doch die sonnigen Tage des »Merry Old England« kehren nicht zurück. Das von Sorge erzwungene Bündnis mit dem Japan, das über eine weiße Großmacht triumphiert hat, läßt die Herrenallure, mit der britische Männer bisher in steriler Erhabenheit und steifer Würde farbige Völker regierten, nicht mehr zu voller Wirkung kommen und erschwert noch mehr das Verhältnis zu den United States, der in nie und nirgends gesehener Schnelle erstarkenden Tochter Englands, die längst die Ehrfurcht der »Pilgram-Zeit« vor der Mutter verlernt hat und mißtrauisch auf den Alliierten des ihrer Pacificküste zustrebenden gelben Mannes blickt. Auf beiden Seiten wächst das Mißtrauen, seit die aus West importierte Hefe revolutionären Geistes in dem welken Leib Chinas gärt, das beide englisch sprechende Weltreiche sich offen halten, beide vor japanischer Oberherrschaft sichern wollen, ohne den Grimm des durch siegreiche Tapferkeit und imitation faculty für alle Technik gefährlichen Volks von Nippon aufzustacheln. Weil erst hinter der Daimio- und Samurai-Zeit, nach dem Übergang in eine besondere Art von Konstitutionalismus Japans Aufstieg in Macht und Weltrang begann, glauben auch andere Farbige nun, den selben Weg gehen zu müssen: Chinesen, Inder, Türken, Perser, allerlei kleinere, mongolisch bastardierte Völker. Rußland, das nach dem in Asien verlorenen Krieg genötigt war, sich wieder einmal nach Europa zu wenden, stößt hier auf eine zerfallende, dem Abenteurerklüngel der Talaat, Enver, Djemal ausgelieferte Türkei und auf austro-ungarische Intriguen, die nach der Annexion der von Serben bewohnten türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina, das ganze Königreich Serbien unterjochen, den Wladika von Montenegro zum Vasallen Wiens machen, die Habsburgerherrschaft bis ans Ägäische Meer strecken und sogar das durch Rußlands Waffen der Türkenknechtschaft entrissene, seit dem Frieden von San Stefano und dem Berliner Kongreß der russischen Einflußsphäre zugesprochene Bulgarien in ihr Netz einspinnen wollen. Das zarische Rußland lechzt nach Ersatz des Nimbusverlustes, den der Japanersieg ihm bereitet hat, und das (unter der falschen Firma Romanow bekannte) Haus Holstein-Gottorp will und kann den Kniefall eines Khans der Mongolei nicht als ausreichenden Ersatz der Ansehenseinbuße hinnehmen. Weil Rußland noch immer nicht einen eisfreien Hafen hat, der einem so ungeheuren Reich längst schon gebührt, weil es noch immer in das Schwarze Meer gepfercht ist, zerrt und rüttelt es ungeduldig an dem Schloß dieses Käfigs. Weil es aus den fernen Tagen Wladimirs von Kiew, der tatarischen Reichsüberschwemmung und fast pausenlosen Türkenkrieges den religiös-nationalen Zorn gegen Islam und Tatarensprossen im Blut hat, bringt es in Persien und weiter östlich den auf Muselmanenfreundschaft angewiesenen britischen Partner in arge Verlegenheit. Gegen die Türkei wendet sich auch Italien, das die Stunde zur Erlösung der Italia Irridenta (Istrien, Dalmatien, Trentino) aus den Klauen des habsburgischen Doppeladlers noch nicht gekommen glaubt, aber dem nationalen Sehnen irgendeine Befriedigung geben will. Der deutsche Panthersprung nach Agadir hat die Minister Vittorio Emanueles gelehrt, daß den Franzosen, trotz der ihnen 1909 abgepreßten Kongo-Entschädigung, Marokko noch nicht ganz sicher ist, Italien sich also beeilen muß, seinen Anteil aus dem Nordafrikavertrag Delcassé-Prinetti in festen Besitz zu nehmen. In Libyen verliert die Türkei das letzte Stück afrikanischer Erde. Ihre Ohnmacht ist offenbar und erwirkt gegen sie die Verbündung der zwei Serbenreiche, der Griechen und Bulgaren, denen später, nach dem dummen Verrat des Koburgers Ferdinand, der sich Zar der Bulgaren nannte und schon als oströmischer Kaiser Symeon, als Basileus von Byzantion in Konstantinopel einziehen und thronen sah, auch die Rumänen sich anschlossen. Agadir gab den Antrieb. Ohne den Panthersprung wäre das Italien Giolittis nicht nach Tripoli gegangen, ohne die türkische Niederlage in Tripolitanien wären die zwei Balkankriege nicht entbrannt und ohne die Balkankriege nicht die atmosphärischen Spannungen entstanden, deren Folge dann das viel größere Ringen werden konnte (nicht: werden mußte). Der Bukarester Friede ließ der Türkei nur ein winziges Stück europäischer Erde, köpfte die Großmachthoffnung Bulgariens und stärkte, territorial und militärisch, die Serben und Rumänen so beträchtlich, daß Österreich-Ungarn vor dem Tag zu beben begann, an dem diese Völker, vielleicht unter Rußlands Patronat und im Bund mit den Polen Galiziens und den Czechen Böhmens und Mährens, die Befreiung ihrer Stammesgenossen in Bosnien, dem Banat, Transsylvanien, der Bukowina und Herzegowina fordern würden.

Ehe dieser Tag im mürrischen Zwielicht eines Regenmorgens sich aus fahlen Scharlachschleiern hebt, hat blinder Machtwahn mit tatenlüsterner Feigheit sich an Abgrundrändern in gefährlich trunkenen Tänzen gedreht. Furchtsame Kinder singen auf dem Weg durch dunklen Wald. Furchtsame Völkerhirten suchen ihre Angst dadurch der Herde zu bergen, daß sie drohend den Stab schwenken, mit gellem Pfiff den Wachhund vorhetzen oder sonstwie eine Handlung vorzubereiten scheinen. Solcher Drang hatte, trotz der Warnung des Staatsmannes Li-Hung-Tschang, das Rußland des zweiten Nikolai nach Port Arthur, dann auf die Schlachtfelder am Yalu, bei Mukden und in das Gewässer von Tsushima verführt. Nun tobt er sich in den zwei anderen Kaiserreichen des europäischen Festlandes aus. Der von Bismarcks Meisterhand geknüpfte Dreibund ist locker, fast ein leerer Schemen geworden. Für Italien war er stets die Wartehalle, in der es bis in die zur Abrechnung mit Österreich-Ungarn günstige Stunde warm saß; er konnte aber dieses mit langen Küsten jedem Seeangriff offene Land nicht binden, wenn gegen ihn ein anderer Dreibund mit Englands Geschwadern und Schiffsgeschützen sich kehrte. Der war seit 1908, seit King Edwards Besuch in Reval, im Entstehen. Während der durch die austro-ungarische Annexion Bosniens bewirkten Krisis hatte die Eitelkeit und Rachsucht des russischen Ministers Iswolsky die Wirksamkeit dieses numerisch stärksten aller je gesehenen Bünde gelähmt und Rußland zu neuem Rückzug, neuem Prestigeverlust genötigt. Statt es danach zu schonen, kräftig für sein Recht auf freie Ausfahrt in Marmara und Mittelmeer einzutreten und dadurch den Spa1t zwischen russischen und britischen Interessen offen zu halten, schlug Berlin wütend auf das Reich des Zars ein, der, gegen Wilhelms aufdringlichen Rat, »sich nun auch mit England einließ.« Um Habsburgs adriatische Stellung gegen Italiener und Serben zu stärken, machte die kurzsichtige Schlauheit der Wiener und Berliner Zufallsregierer aus Albanien, einem halbwilden Land ohne Einheit des Glaubens, der Nationalität und Zivilisation, ein Königreich, auf dessen brüchigen Thron ein deutscher Prinz und Offizier des kaiserlichen Heeres kletterte. Um im Südost die im ganzen neunzehnten Jahrhundert von Österreich begünstigte, nun aber schwankende Türkenherrschaft zu stützen, wurde das Erste Armeekorps des Schatten-Padischah unter das Kommando eines preußischen Generals gestellt. Wer dieses Korps hat, gebietet über Konstantinopel und die Meerengen. Das durfte Rußland nicht dulden. Obendrein war seinem Minister Sasonow, dem bedachtsameren Nachfolger des kleinen Firebrand Iswolsky, die Absicht verschwiegen und der kurz zuvor aus Potsdam mit Girlanden und verzuckerten Freundschaftsversprechen Heimgekehrte nach der Enthüllung als ein Gefoppter ausgelacht worden. In Durazzo und in Konstantinopel, auf beiden Flanken der Balkanhalbinsel, die Befehlsgewalt in der Hand deutscher Offiziere? Unmöglich. Wieder trafen in einer Negation die Interessen Britanniens und Rußlands zusammen. Beide Pläne erwiesen sich, wie so viele Wilhelms, als kernlose Schalen. Von ihnen blieb nichts als vermehrte Mißtrauensstimmung. Als im Frühjahr 1914 die Pariser dem King George und Sir Edward Grey zujauchzten, begrüßte ihr innigster Jubel den anglo-russischen Bund.

Daß er, wider alle Weisheit der Historiographie und Prophetie, geknotet wurde und bis in Lenins Siegestag fest blieb, ist in das Schuldbuch kaiserlich deutscher Politik zu schreiben. Flotte, Islam, Handel, Transvaal, Bagdadbahn; Verzicht auf die russische Assekuranz, Eindrang in Ostasien, Begünstigung Österreich-Ungarns, Japans, der Türkei, Wacht an der Adria und Marmara: Mißtrauensgemeinschaft mußte die immer wieder von Schlag und Nadelstich, von Geschäftsstörung bedrohten Reiche verbünden, selbst wenn ihre Häupter nicht so oft durch laut polterndes Geprahl und leise weitergetragene Schmähreden gekränkt worden wären. Und zwischen ihnen stand Frankreich, dessen seit 1871 nie ganz in die Scheide gesunkenes Schwert seit den Tagen der endlosen Marokko-Schikanen, halb schon gezückt, den Zugriff eines Starken zu ersehnen schien. In der Ostsee hatte, durch Flaggensignal, Wilhelm dem Zar zugerufen: »Der Admiral des Atlantic grüßt den Admiral des Pacific!« Nikolai hatte, nur einmal ironisch, geantwortet: »Glückliche Reise!« Atlantic und Pacific aber interessierten immerhin auch andere Nationen, die keine Lust hatten, ihre Flagge dort vor fremden Großadmiralen und Allerhöchsten Kriegsherren zu senken. Daß all die kleinen Feuer, die im neuen Jahrhundert aufgeflackert waren, sich niemals zu großem Brand verbreitet hatten, war beinah ein Wunder und verbietet uns, die an der Themse, Seine, Newa beamteten Wächter für so tückisch, eroberungssüchtig oder dumm zu halten, wie Schuldbewußtsein, das sich hinter Sündenböcke verkriechen wollte, später behauptet hat. Die Herren Asquith, Grey, Morley, Burns, damals auch Lloyd George wünschen ungetrübte Fortdauer des Friedens, die ihrem Lande das Arbitrium über Europa gewährt. Nikolai Alexandrowitsch, der Begründer des Haager Schiedsgerichtes, ist dem Heer ein Fremdling, der leis bespöttelte Herr Oberst; und sein Sasonow einem kranken Papagei ähnlicher als einem reißenden Tier. Und Frankreich hat nach der Wahlniederlage der Nationalisten zum erstenmal ein pazifistisch gefärbtes Kabinett, das, wie Sarastros Heilige Halle, die Rache nicht kennt.

Da krachen in Sarajewo, der Hauptstadt Bosniens, die Schüsse, platzen die Bomben, die den austro-ungarischen Thronfolger und seine Frau töten. »Aus Bosnien kommt einst die gefährlichste Bedrohung des Friedens. Fest wie Fels ist in mir die Überzeugung, daß dort der Zünder ist, der das Pulver in Flamme treibt.« Brach der Tag an, der, nach fast fünfzig Jahren, jene Prophetie Peter Schuwalows bestätigt? Achtundzwanzigster Juni. An diesem Tage verlor Maria Theresia Habsburgs Stolz, Schlesien und Glatz, als Siegespreis an den Preußenkönig Friedrich. An diesem Tag hat in der kleinen Kathedrale der Wiener Hofburg Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Kruzifixus die Ehe mit der Gräfin Sophie Chotek geschlossen und den Ausschluß dieser nicht ebenbürtigen Frau und ihrer künftigen Kinder von allen Kronrechten des Erzhauses feierlich beschworen. Und vierzehn Jahre danach hat, wieder an dem selben Tag, das Geschoß des zwanzigjährigen Bosniaken Gawrilo Princip unter heiß leuchtender Sonne den Erzherzog-Thronfolger und die Gattin, die Herrin seines Lebens, getötet.

Auf Österreichs Erde das Geschoß eines Österreichers aus serbischem Stamm. Das Jahrhunderte lang auf zerstücktem Heimatboden schmählich geknechtete Serbenvolk war eben erst vom Joch frei geworden und durfte sich endlich wieder dehnen. Aus heldisch und zugleich menschlich geführten Kämpfen war es, als Sieger über Türken und Bulgaren, in Skoplje eingezogen, in die lange verwaiste, lange beweinte Hauptstadt des großen Serbenzars, großen Romäerkaisers Stephan Duschan, dem Albanien, Bosnien, Makedonien, Thessalien untertan war, der aber als Schutzherr auch dem Basileus von Byzantion, der Republik Ragusa und dem Patriarchen von Phesae gebot. All diese Herrlichkeit war am Veitstag der Amselfeldschlacht, in der, bei Kossowo, Sultan Bajesid den Serbenkönig Lazar schlug, verscharrt worden. Nun erst, nach 525 Jahren, stieg die von Kriegsruhm durchklirrte Geschichte aus der Gruft. Noch wohnten zwar unter Habsburgs Szepter mehr Serben als in den Königreichen Peters und Nikolas; noch war in Österreich-Ungarn das Gravitätzentrum des Serbenstammes. Aber die in den zwei Königreichen Vereinten durften nun wenigstens hoffen, an die See, die allen anderen Völkern Europas (außer den Schweizern, die sie nicht brauchen) offen ist, zu gelangen, Serbiens silbernen Doppeladler im Goldpanzer wieder bis an die Adria blinken zu sehen. Diese Zuversicht hoffender Herzen feierte nach fünf düsteren Jahrhunderten zum erstenmal wieder den Tag des heiligen Vitus, den Vidov Dan, als das Ostern, nicht mehr als den Karfreitag des Serbenglaubens. Und just diesen Tag hatte, trotz aller ehrerbietigen Abmahnung, Franz Ferdinand, der als Generalinspektor des Heeres in Bosnien Truppenübungen besichtigen wollte, für den Einzug in Sarajewo auserwählt. Am Tag dieser Provokation warfen die Waffen der Cabrinowitsch und Gabriel Princip den krankhaft hochmütigen Habsburger von seiner Höhe ins Nichts. Ein Verbrechen? Gewiß wie die Taten der biblischen Judith, der Griechen Harmodios und Aristogeiton, des Römers Marcus Brutus, des Mythos-Schweizers Wilhelm Tell, des Genuesen Verrina, wie all der später Geborenen, die Zaren und Sultane, Kaiser und Könige, Großfürsten und Präsidenten, Diktatoren und Minister mordeten, um »das Land vom Tyrannen zu befreien«. Niemand aber hatte das Recht, für die Tat zweier kaum dem Knabenalter Entwachsenen das Herrscherhaus der Karageorgewitsch, die Regierung des behutsam klugen Nikola Pasic oder gar das serbische Volk verantwortlich zu machen. Das hat zunächst auch niemand versucht. Weder der seit sechsundsechzig Jahren herrschende Kaiser und König Franz Joseph noch seine zuständigen Minister, die Grafen Tisza und Berchtold, haben anders gedacht als der Kabinetschef Graf Hoyos, der offen aussprach, »er glaube nicht, daß in Belgrad oder Petrograd die Ermordung gewollt oder vorbereitet worden sei«. Ein aus dem Wiener Auswärtigen Ministerium zur Ermittelung nach Sarajewo gesandter Sektionsrat, Herr von Wiesner, hat von dort berichtet, man dürfe »als ausgeschlossen betrachten, daß an der Vorbereitung und Leitung des Attentates oder auch nur an der Waffenlieferung die serbische Regierung, wär's selbst durch Mitwisserschaft, beteiligt sei«. Mitwisser und Vorbereiter waren (wie die Schrift des Belgrader Professors Stanijewic über »Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand« unzweideutig erwiesen hat) nur zwei Offiziere, von denen die Planer des Attentates Lehre im Waffengebrauch erbeten und erhalten hatten. Diese Offiziere waren Todfeinde der radikalen Regierung Pasic, auf deren Antrag einer davon später eines Mordanschlages gegen den serbischen Thronfolger Alexander angeklagt und nach kriegsgerichtlichem Urteil erschossen wurde. Die Serbennation war in Stücke gerissen, unter Österreichs und Ungarns Fahne, unter der Mondsichel der Türken in Knechtschaft gezwungen, in ihren eigenen Königreichen Serbien und Montenegro ruhelos bedroht, vom Meer abgesperrt, durch die Habgier magyarischer Ackerbauer und Viehzüchter der natürlichen Absatzmärkte beraubt: nur allzu begreiflich ist also, daß in Fanatikerhirnen der Glaube keimte, durch Terrorakte den Weg in Befreiung und Einung bahnen zu können. Doch weder die erst seit zehn Jahren wieder eingesetzte Dynastie, die Erbin des Kara Georg, noch die Regierung konnte wünschen, das durch den Ertrag der Balkankriege fast um das Doppelte vergrößerte Land in neue Wirrnis zu stürzen und dem von langen schweren Kämpfen ermüdeten Volk neue Blutopfer abzufordern, die in einem Krieg gegen Habsburgs Doppelmonarchie, ohne festes Hilfeversprechen von Rußland und mit dem von Rachsucht fiebernden Bulgarien im Rücken, nach Menschenermessen vergeblich bleiben mußten. Längst wissen wir ja auch aus den dokumentarisch bewiesenen Angaben der Minister San Giuliano und Giolitti, daß schon ein Jahr vor dem Sarajewoer Attentat in Wien und Budapest der Vernichtungskrieg gegen Serbien geplant und nur durch Italiens starren Widerspruch die Ausführung vereitelt wurde. Ob nicht auch in dem böhmischen Schloß Konopischt, wo Wilhelm mit seinen höchsten Beratern für Armee und Marine im Frühjahr 1914 den Erzherzog Franz Ferdinand besuchte, das Gespräch um dasselbe Thema kreiste, wird nie mit bündiger Sicherheit festzustellen sein. Glaublich ist es; ein anderer Zweck dieser in feierlichem Plakatstil angekündeten Konferenz ist nicht auffindbar. Den Dienern Habsburgs und des Magyarenehrgeizes war Serbien nach seinen Siegen territorial zu groß, seine Anziehungskraft auf die in Österreich und Ungarn lebenden Konationalen zu stark geworden. Nach dem mißlungenen Versuch, den Bukarester Friedensvertrag in seinem ganzen Umfang anzufechten, wollten sie dessen Früchte wenigstens dem Volke König Peters entreißen, sein Land zerstückeln und ihm nicht nur die Hoffnung auf Bosnien und die Herzegowina nehmen, sondern es so eng knebeln, daß auf dieser Seite die Todesgefahr für Habsburgs Monarchie hinausgezögert wurde, die nun nicht mehr auf sich das Distichon anwenden durfte: »Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube, nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus«. Zu lange hatten zwei Habsburg-Lothringer mit dem Schwerte Deutschlands drohend gefuchtelt; jetzt wähnten sie, nur durch siegreichen Krieg sich die erheirateten, ererbten, erlisteten Länder noch retten zu können. Die Ermordung des (in Herrscherhaus und Volk gleich verhaßten) Thronfolgers bot den willkommenen Vorwand. Auch ohne ihn aber wäre der Krieg wohl kaum zu vermeiden gewesen: denn in Wien, Budapest und, leider, auch in Berlin überschrie den nüchtern wägenden Menschenverstand der aus militärischer Pflichtauffassung entstandene Glaube, die letzte solchem Unternehmen günstige Stunde müsse morgen schlagen, und wer sie tatlos, müßig versäume, der sei schuldig an nie mehr aufhaltbarem Niedergang und Zerfall des Vaterlandes.