|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

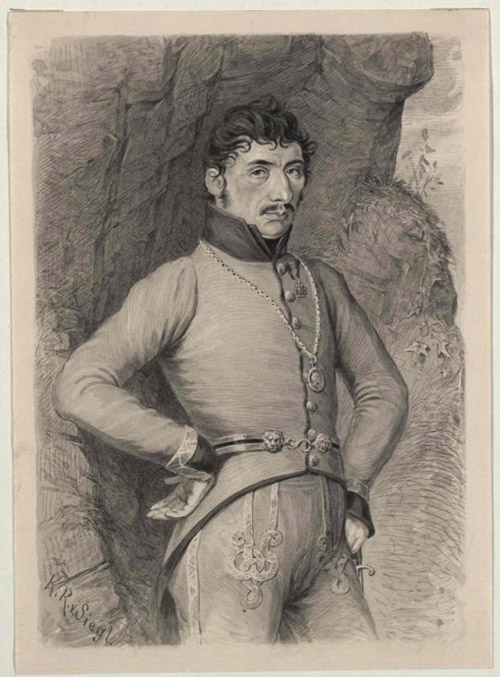

Wie Hofer das Herz, war Speckbacher der Kopf, aber auch der Arm des tyroler Aufstandes; er vereinte, um ein kühnes Bild zu gebrauchen, die Stärke des Achill mit der Klugheit des Ulyß. Die Heldennatur des tyroler Mannes, der von seinen Felsen und Abgründen umringt, von Kind auf an Gefahr und Kampf gewöhnt wird, der ohne Unterlaß die Schärfe der Sinne, die Geschmeidigkeit der Glieder, die Kraft des natürlichen Verstandes entwickelt, hat in Speckbacher einen ihrer besten Musterbilder gefunden, und was Schiller auf ideale Weise in seinem Wilhelm Tell zur Darstellung brachte, hat in diesem tyroler Helden in vollster Realität ein dramatisches Leben gewonnen. Speckbacher war ein geborner Kriegshauptmann; daß sein kühner Geist, seine tapfere Seele den heißen Thatendrang in den beschränkten Verhältnissen eines Wildschützen und Bauernanführers offenbarte, macht den »Mann von Rinn« nicht kleiner. Die Heldennatur bleibt sich gleich, ob sie mit einem Generalskleid und Ordensstern sich zeige oder im braunen Lodenrock.

Joseph Speckbacher wurde am 13. Juli 1767 in der Gemeinde Gnadenwald auf dem Gute Unterspeck, eine Stunde von Hall, geboren Sein Vater war Bauer und Holzlieferant für die Haller Saline. Sein Großvater hatte sich im Jahre 1703 gegen die damalige französischbayrische Fremdherrschaft unter Max Emanuel tapfer gewehrt, und wenn der junge Joseph von den Thaten des Großvaters erzählen hörte, klopfte ihm das Herz vor Freude und sein Auge schaute ahnungsvoll auf den alten verrosteten Säbel oder das Feuergewehr an der Wand, das einst in der Hand des Großvaters so »große Dinge« gethan.

Der Knabe verrieth bald einen wilden zügellosen Sinn, und die Eltern hatten – wie Speckbacher nachher selber bemerkt – »oft viel Kreuz mit ihm.« Sie starben früh und er ward zu Verwandten gethan, die ihm viel Freiheit ließen. Das Lernen in der Schule ward ihm sehr schwer, desto leichter das Lernen in der freien Natur, in welcher er am liebsten sich tummelte. Als zwölfjähriger Knabe fing er in einer schweren Falle einen Lämmergeier und schleppte ihn mit sich fort, so sehr auch das grimmige Thier sich wehrte; er schoß auch mit Schrot auf einen Bären und fing ihn nachher gleichfalls in einer Falle. Bald zog ihn das Wildschützenleben so an, daß er tagelang sich vom Hause entfernte, in den wildesten Gegenden umherstreifte, in einer Alphütte schlief und wochenlang nichts anders genoß, als sein türkisch Kornmehl mit ein wenig Schmalz zugerichtet. Da er häufig Raubthiere erlegte, welche in der Gegend die Heerden beunruhigten, sah man von Seiten der Obrigkeit bei seinem Wildschützenhandwerk durch die Finger, und das Volk hielt viel auf den »Speckbacher Seppel«.

Diese Jagdzüge machten ihn mit jedem Berge, jeder Schlucht und jeder Alpe bekannt; allmählig dehnte er sie auf bayrisches Gebiet aus. Im Isarthal ward er einst neben einer geschossenen Gemse von vier Jägern ertappt, als er eben an einem Feuer Schmalz in einer Pfanne zergehen ließ, um seine Mahlzeit zu bereiten. Widerstand schien ebenso unmöglich als Flucht; der allzukühne Seppel mußte sich's schon gefallen lassen, daß ihn die groben Bayern knebelten; gefesselt lag der freie Alpensohn zu den Füßen der verhaßten Feinde. Da fing er ganz demüthig an, sie zu bitten, sie möchten ihm nur die eine Gunst schenken, daß er wenigstens seine Mahlzeit vollenden dürfe, und nur so lange ihn noch mit den Stricken verschonen. Diese Bitte ward ihm gewährt; doch kaum fühlte er sich der Bande ledig, so nahm er die Pfanne und schleuderte den Jägern das siedende Schmalz in die Augen, nahm seinen Jägerstutzen und schlug den überraschten Jagdgesellen so derb um die Köpfe, daß sie fluchend herumtaumelten, er aber behenden Fußes mit seinem treuen Hunde auf das tyroler Gebiet entwich. So viel Freude ihm dies gelungene Wagstück machte, so schmerzlich ward jedoch bald darauf sein Gemüth getroffen, als er vernahm, daß einer seiner Gefährten, sein Freund Staudacher, von den gereizten bayrischen Jägern gleichsam als Sühnopfer für den ihnen entgangenen Raubschütz schmählich erschossen worden sei. Dieses Ereigniß begründete jenen glühenden Bayernhaß, der später, als noch die Bedrückung des tyroler Volks durch das Beamtenregiment hinzukam, in helle Flammen ausschlug.

Verwandte und Geschwister waren schon längst unzufrieden gewesen mit dem wilden Treiben des »Sohnes der Wildniß« und suchten ihn für eine geordnete Thätigkeit zu gewinnen. Was ihnen aber schwerlich gelungen wäre, gelang der Liebe. Auf einer Kirchweih lernte Joseph ein ebenso schönes als sittsames Mädchen kennen, Maria Schmiederer aus der Gemeinde Rinn, die einen so tiefen Eindruck auf sein Herz machte, daß er von Stund an sich vornahm, sein wildes Leben zu ändern und um die Jungfrau zu werben. Durch Fürsprache seiner Verwandten bekam er eine Stelle bei dem Haller Salzbau als Aufseher über die Holzschläger, und verwaltete dies Amt zur großen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Seine Werbung wurde zwar anfangs von der sehr frommen Frau Schmiederer streng zurückgewiesen, die kurzweg erklärte, ihr Kind einem so gottvergessenen Wildfang nimmer geben zu wollen, als sie aber den Ernst Speckbachers und dazu die Neigung ihrer Tochter, die den schönen kräftigen Mann gleichfalls lieb gewonnen hatte, bemerkte, willigte sie endlich in die Heirath (1791), wodurch Speckbacher in den sehr einträglichen Besitz von Mariens Gute in der Gemeinde Rinn gelangte. Auf Bitten seiner Braut hatte er nothdürftig lesen und schreiben gelernt; nun verwaltete der junge Mann sein Anwesen mit so viel Eifer und Geschick, daß er – obwohl nach dem Gesetz noch zu jung – zum Mitglied des Gerichtsausschusses erwählt wurde. Seinen Stutzen hatte er an den Nagel gehängt mit dem Gelöbniß, ihn nur wieder zur Vertheidigung des Vaterlandes ergreifen zu wollen.

Diese Zeit ließ nicht lange auf sich warten; schon im Jahre 1797 kämpfte er als gemeiner Schütze unter dem Befehl eines innsbrucker Advokaten, des Herrn v. Wörndle, um die Franzosen von den Höhen des Dorfes Spings zu vertreiben, und im Jahre 1805 stellte er sich bei der Milizkompagnie der Stadt Innsbruck, die zur Vertheidigung des Grenzpasses Scharnitz auszog, den die französische Heeresabtheilung unter Marschall Ney, 10,000 Mann stark, durchbrach. Schon damals hätte sich Speckbachers genaue Ortskenntnis höchst ersprießlich bewährt, wenn der österreichische Befehlshaber seinem Rath gefolgt wäre, nämlich den größten Theil seiner Mannschaft mit Zurücklassung der Geschütze und des Gepäckes über das haller Salzgebirge nach der Stadt Hall zu führen. Man wollte sich von der Bagage nicht trennen und verlor nun Beides, die Mannschaft und das Geschütz.

Im Monat Februar 1809 besuchte Hofer auf seiner Rückreise von Wien Speckbacher in Hall, und weihte ihn nebst dem Gastwirth zur Krone, Joseph Straub, in den Insurrektionsplan ein; daselbst reichten sich diese drei Männer die kräftigen Hände zur Befreiung des Vaterlandes, und Hofer übertrug den beiden Hauptmännern das Kommando im Innthale, loszuschlagen, »wann's Zeit sei.«

Der 9. April war schon in Wien festgesetzt; am 8. April begab sich Speckbacher von seinem Wohnsitze zu Rinn nach Innsbruck, um sich von der Stellung der Truppen zu unterrichten, was ihm jedoch nicht gelang. Am 9. April machte er sich in gleicher Absicht nach Hall auf den Weg, namentlich um die feindlichen Munitionsvorräthe auszukundschaften. Die Wachen waren aber verdoppelt und es galt, sie zu täuschen. Er stellte sich also betrunken und taumelte auf die Bretterverschläge zu, welche die Kriegsvorräthe einschlossen. Bis die Wache herbeieilte, um ihn unter Androhung von Kolbenstößen fortzutreiben, hatte er bereits durch die Fugen gesehen.

Nun berichtete Speckbacher die Landleute auf beiden Innufern, was zu thun sei, und schon am 11. April Morgens kam es zwischen ihnen und dem bayrischen Militär zur Rauferei. Die Bayern wollten im Dorfe Axams und dann zu Ampas Kontribution eintreiben, mußten aber unverrichteter Sache abziehen. Speckbacher, sobald er von Innsbruck her ein heftiges Schießen vernahm, schloß daraus, daß der Sturm dort bereits losgebrochen sei, sammelte schnell die Aufgebote der Gemeinden Rinn, Tulfes und Volders, und griff rasch die volderser Brücke an. Der bayrische Posten ward gefangen genommen, und als er durch einen neuen ersetzt ward, warfen Speckbachers Stürmende auch diesen, der sich übrigens in das benachbarte Servitenkloster rettete.

Bevor er jedoch diesem kleinen Trupp (60 Mann und 2 Offiziere) weiter zusetzte, entwarf er einen geschickten Operationsplan, um sich in Besitz des Städtchens Hall zu setzen, wodurch der aus Innsbruck sich etwa zurückziehenden bayrischen Garnison der Weg verlegt wurde. Mit dem Wirth von Volders verabredete er: Um die Garnison von Hall zu täuschen und zugleich den Freunden in Innsbruck ermunternde Signale zu geben, solle er in der nächsten Nacht auf den Höhen des rechten Innufers recht viele Wachtfeuer anzünden lassen, die, wenn alle Männer ausgezogen seien, von den Weibern und Kindern geschürt werden könnten. Auch solle in allen Dörfern am rechten Ufer die ganze Nacht hindurch Sturm geläutet werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes dorthin zu lenken; auch könne auf die Haller Brücke ein Scheinangriff noch während der Nacht gemacht werden. Wolle sich jener Posten im volderser Kloster nicht ergeben, solle man einen Baumstamm in Schlingen legen, ihn durch kräftige Männer schwingen lassen und so die Klosterpforte einstoßen.

Während dies ausgeführt ward, setzte Speckbacher mit seinem Knecht Zoppel über den Inn und richtete seinen Weg nach Absam, überall die waffenfähige Mannschaft aufbietend. Gegen Morgen langte er mit seiner sturmbereiten Schaar vor dem absamer Thor von Hall an, das beim Ave-Maria-Läuten Morgens 4 Uhr geöffnet wurde, weil man von dieser Seite keinen Angriff erwartete. Kaum war der Thorflügel in Bewegung, so stürzte die Streitmasse der Bauern, ihr Führer voran, in die Stadt, überfiel die überraschten Soldaten an der Thorwache und in ihren Quartieren und machte alle sammt ihrem Kommandanten (Oberstlieutenant von Bärenklau) zu Gefangenen.

Nur ein 60 Mann starkes Picket unter dem Lieutenant Merkel, obwohl schon die ganze Nacht hindurch zur Vertheidigung der Innbrücke thätig, hielt noch standhaft aus. Schon war es sehr zusammengeschmolzen, doch der tapfere bayrische Lieutenant blieb unerschüttert, und als man ihm zurief, er solle nicht unnützerweise Blut vergießen, da alle seine Kameraden gefangen seien, antwortete er entschlossen: »So lange ich noch einen Mann habe, werde ich mich nicht ergeben!« Auf diese Antwort folgte ein neuer Angriff und der brave Offizier sank, am Halse verwundet, zu Boden, seine Mannschaft mußte sich ergeben. Der Gastwirth Straub von Hall nahm den Verwundeten sogleich in sein Haus, pflegte ihn wie seinen Sohn und entließ ihn erst nach völliger Wiederherstellung.

Speckbacher überließ seinem Kampfgenossen Straub das Kommando in Hall, und eilte mit den verwegensten und raschesten seiner Leute nach Innsbruck. Doch kaum hatten sie eine Strecke Wegs zurückgelegt, so sahen sie eine Abtheilung fliehender bayrischer Dragoner ihnen entgegenkommen. Sogleich stellte Speckbacher seine Leute zum Angriff, und Straub kam mit einer Truppe aus Hall nachgezogen. Der Offizier (Major Graf v. Erbach), welcher Hall noch unbesetzt glaubte, ward bestürzt; der Gegend unkundig, war ihm kein Weg bekannt, auf welchem er sich seitwärts von Hall durchschlagen konnte; so ergab er sich mit seinen 100 Reitern, die zu Fuß mit den andern Gefangenen gegen Schwatz wandern mußten, von wo man eine Abtheilung österreichisches Militär erwartete.

Eben so glücklich war die Einnahme von Innsbruck von Statten gegangen; am 13. April wurde das französische Korps unter Vision am Iselberge gefangen genommen. Speckbacher, nachdem er nach Kräften für gute Behandlung der Gefangenen Sorge getragen, eilte nach Hause, um die seinetwegen bekümmerte Familie zu trösten und die Geschäfte des Landbaues nicht zu versäumen.

Das Unglück des Erzherzogs Karl hatte zur Folge, daß auch die Bayern wieder nach Tyrol vordrangen; die Oesterreicher wurden bei Wörgl geschlagen und die Bayern rückten am 15. Mai gegen den Marktflecken Schwatz, wo sich die geringe österreichische Besatzung zwar tapfer wehrte, aber theils niedergehauen, theils gefangen genommen ward; nur wenige retteten sich durch die Flucht. In Schwatz wurden nun von den rachedurstigen Bayern die Häuser und Kirchen geplündert, die zurückgebliebenen wehrlosen Bewohner niedergemetzelt und auf die schändlichste Art gequält; dann legte man Feuer an und brannte Alles nieder. Speckbacher hatte zwar seine Leute von Rinn aufgeboten und war herbeigeeilt, war aber zu schwach und mußte mit den Oesterreichern fliehen. Auf dieser Flucht sah er einen verwundeten Kaiserjäger am Boden liegen; er hob ihn auf seine Schultern und trug ihn eine Strecke fort. Allein der Mensch war betrunken und sträubte sich gegen seinen Retter. Dieser ließ sich dadurch keineswegs von seinem menschenfreundlichen Werk abhalten, band vielmehr den Soldaten mit seinen breiten tyroler Hosenträgern auf einen zweirädrigen Karren und zog ihn eine Meile weit, bis er die Waffengefährten erreichte.

Doch der schreckliche Brand von Schwatz hatte Speckbachers ohnehin heißes Blut so sehr erhitzt, daß er sich nicht beruhigen konnte. Mit 18 Schützen blieb er die ganze Nacht auf der Lauer, um sich an den Feinden zu rächen. So verstärkte das Schreckenssystem, anstatt die Tyroler zu beruhigen, nur ihre Widerstandskraft! Hofer war aus Südtyrol nach dem Norden gezogen und hatte die zersplitterten Kräfte wieder gesammelt; am 29. Mai ward jene für die Tyroler so ruhmvolle Schlacht am Berge Isel geschlagen. In der vorhergehenden Nacht ließ Speckbacher in seinem Hause 10 Zentner Fleisch und 4 Eimer Wein auf seine Kosten an die Schützen vertheilen, dann eilte er auf den ihm angewiesenen rechten Flügel an die Spitze des gegen Hall und Volders bestimmten Schlachthaufens. Seine Hauptaufgabe war, eine Abtheilung Bayern, welche bei Hall auf das rechte Innufer gedrungen war, über die haller und volderser Brücke zu werfen, um sie von diesem Ufer abzuschneiden. Er eröffnete daher mit Straub so früh als möglich den Kampf; kaum graute der Morgen, so stürmte er gegen die Brücke von Volders, vertrieb die Bayern und ließ die Brücke abtragen. Dann wandte sich seine Sturmmasse nach der Brücke von Hall, und es entspann sich ein hartnäckiger Kampf, denn drei Kanonen empfingen die Andringenden mit einem solchen Kartätschenfeuer, daß sie zwei Mal arg gelichtet zurückweichen mußten. Speckbacher stürmte zum dritten Mal und nun gelang es ihm, die Bayern zu werfen.

Während des zweiten Angriffs, in dem Moment, als Speckbacher mit geschwungenem Säbel gegen die Brücke vorstürmte, ward er nicht wenig überrascht, als er auf einmal seinen zehnjährigen Sohn Andreas neben sich erblickte, der seiner Mutter entlaufen war und kindlich tolldreist den Sturm mitmachen wollte. In wilder Kampfesgluth, doch von mächtigem Vatergefühl ergriffen, drückte der Alte den Buben rasch zu Boden, um ihn vor den feindlichen Kugeln zu schützen. Beim dritten Sturm, wo der Kleine durchaus wieder »mitmachen« wollte, mußte der Vater ihn schlagen, um ihn von dem Wagstück abzuhalten.

Mit wahrhafter Begeisterung kämpften die Tyroler; in der Hitze des Kampfes vergaß indeß Speckbacher nicht, Boten in's Unter-Inn- und Achenthal zu senden, um den Abbruch der Brücken zu bewirken. Abends boten die Bayern, denen es an Munition fehlte, einen 24stündigen Waffenstillstand an, der aber nicht bewilligt wurde. Am andern Morgen, in aller Frühe, erschien Anderl bei seinem Vater und übergab ihm sein Hütchen mit Kugeln. Da er nicht mitstürmen durfte, war er hinter die Schützen am Waldrande zurückgegangen, und hatte die Kugeln, die er am aufwirbelnden Staube bemerkte, wieder ausgegraben, um doch den Seinen einen kleinen Dienst erweisen zu können. Die Bayern aber waren über Nacht in aller Stille abgezogen.

Am 4. Juni Abends 5 Uhr war Te deum in der Franziskaner-Hofkirche. »Bei diesem Kirchenfeste über einen so entscheidend erachteten Sieg,« sagt Hormayr, »fand sich auch wieder die bisher sehr zurückgezogene Beamtenwelt von Innsbruck in der Kirche ein, und pflanzte sich in den roth bedeckten Stühlen nahe dem Hochaltar in Evidenz. Speckbacher, überhaupt kein Freund der sogenannten »Herrn«, konnte sich nicht halten, aus dem hintern Stuhl hervor einmal leise Hormayr zu zupfen, und mit Augen und Gebehrden dabei anzudeuten, daß »die da« füglicher hinauszuwerfen wären! worüber Hormayr lächelnd die Achseln zuckte, Hofer aber mißbilligenden Blickes den Kopf schüttelte und beim Hinausgehen aus der Kirchthür zu Speckbacher sagte: »Ein braver Tyroler bist du, Seppel, das muß wahr sein, aber wenn du a Bissel a beßrer Christ wärst, schaden könnt's dir meiner Seele nix!«

In Rattenberg fand sich Speckbacher wieder mit Hofer zusammen; beide beriechen sich vertraulich und setzten ein Schreiben an den Kaiser von Oesterreich auf, in welchem sie darlegten, was sie gethan, und zugleich um Unterstützung baten an Geld, Munition und Truppen, um die errungenen Vortheile behaupten zu können. Dies Schreiben wurde nach Kärnthen befördert und dort den österreichischen Vorposten übergeben. Einstweilen ging die tyroler Landwehr wieder auseinander; Speckbacher jedoch erhielt den schwer auszuführenden Auftrag, die Veste Kufstein zu erstürmen und in Bayern einzufallen. Sein kluger, die Verhältnisse wohl erwägender Sinn erkannte sogleich das Mißliche dieses Unternehmens, denn die Stärke der Tyroler, das wußte er wohl, bestand in der Landesvertheidigung, nicht aber im Angriffskrieg; erst mußte Oesterreich im großen Kriege noch Erfolge erringen, aber es durfte die Tyroler nicht wie Linientruppen in Anspruch nehmen. Doch als auch noch Hormayr und Teimer zu der Expedition riethen, wollte der stets unerschrockene und kühne Mann nicht widerstreben. Er zog also hin vor Kufstein mit 1000 Schützen unter seinem Kommando. Im Ganzen war das Belagerungskorps nur 1300 tyroler Schützen nebst 300 kaiserlichen Soldaten und 7 Kanonen. Als unter heftigem Feuer aus der Festung eine Batterie auf der Hochwachtshohe vor Kufstein aufgeworfen werden mußte, deckte Speckbacher mit seinen Leuten dies gefährliche Unternehmen, wobei die Kanonen bergauf getragen werden mußten. Eine Haubitzgranate schlug dicht bei ihm nieder, aber schnell bedeckte er sie mit seinem runden Hut und löschte sie dadurch aus.

Wie vorauszusehen war, blieb die Beschießung ganz erfolglos. Die Bayern machten einen Ausfall und es gelang ihnen, sich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Speckbacher ging über den Fluß, verdarb und durchgrub alle Wege so sehr, daß sie fortan völlig unbrauchbar wurden. Die Mühlen, welche noch innerhalb der Schußweite der Festung lagen, hatten von der Besatzung einen Theil des eingebrachten Getreides empfangen; diese überfiel Speckbacher mit großer Kühnheit, erbeutete 300 Metzen Getreides, zerstörte die Werke und drohte den Müllern, ihre Häuser in Brand zu stecken, wenn sie noch ferner für die Garnison mahlen würden.

Die bayrischen Offiziere verließen häufig die Festung, wo eine ansteckende Krankheit herrschte, und hielten sich im Städtchen auf, dessen Einwohner ihnen auch sehr geneigt waren. Weiber ließen sich dazu gebrauchen, die Stellungen der Tyroler auszukundschaften, aber Speckbacher schob einen Riegel vor, indem er Befehl ertheilte, jeder Frau, die sich den Vorposten nähern würde, die Haare abzuschneiden. Dies Mittel wirkte, keine Kufsteinerin ließ sich mehr sehen.

Am 1. Juli wurden die Einwohner bedroht, man würde ihre Stadt anzünden, wenn sie noch länger mit der Garnison in Verbindung blieben; dies hatte aber nur die Folge, daß sie ihre besten Habseligkeiten auf das Fort in Sicherheit brachten. In der Nacht schlich sich Speckbacher selbst in die Stadt, es gelang ihm, unter die Feuerspritzen zu kommen und diese unbrauchbar zu machen. Dann zündete er mit eigener Hand einen hart an der Festung aufgeschichteten Holzstoß von 600 Klaftern an und dabei gingen auch 25 Häuser in Flammen auf. Ein paar kufsteiner Bürgersöhne, die auf Seiten der tyroler Landesvertheidiger kämpften, gingen in ihrem Patriotismus sogar so weit, daß sie ihre eigenen Häuser anzündeten. Der wackere bayrische Kommandant hielt sich aber auch sehr tapfer und verlor keinen Augenblick die Umsicht.

Vergebens bot Speckbacher allen seinen Scharfsinn auf. Die hölzerne Innbrücke, wodurch die Belagerten mit dem linken Innufer in Verbindung blieben, war ihm schon lange ein Dorn im Auge gewesen; er hatte mehrere Anfälle darauf gemacht, aber die Wachsamkeit des bayrischen Postens und das Feuer der Festungskanonen hatte ihn stets zurückgetrieben. Nun ließ er oberhalb Kufstein einige Schiffe zusammenbinden, füllte sie mit Pech und ließ sie brennend gegen die Brücke schwimmen. Aber auch diesen Versuch vereitelte die Wachsamkeit der bayrischen Wachtmannschaft. Doch für den Fall, daß die Brücke doch noch von den Tyrolern zerstört werden könnte, hatten die Bayern elf Schiffe zusammengebracht, um bei Gelegenheit daraus eine Schiffbrücke zu bilden. Diese Fahrzeuge waren in Schußweite am Ufer befestigt. In einer finstern Nacht setzte nun Speckbacher, von einigen Freiwilligen begleitet, über den Fluß, schlich sich zu den Schiffen und schnitt die Seile ab. Wegen der heißen Jahreszeit standen die Fahrzeuge aber halb im Sande und mußten erst, um sie flott zu machen, in das Fahrwasser geschoben werden. Das war eine nicht leichte Arbeit und der Morgen dämmerte schon, ehe noch das Werk vollbracht war. Auf einen Allarmschuß erfolgte von der Festung ein Hagel von Kugeln, der einen Theil der Verwegenen im Inn begrub; die Andern entflohen und nur zwei hielten bei ihrem Führer aus, bis die letzten Schiffe abgelöst waren. Unversehrt erreichte Speckbacher die österreichische Schanze.

Unter solchen gegenseitigen Neckereien verstrichen vor Kufstein fünf Wochen; endlich am 12. Juli erhielt der Festungskommandant Nachricht von dem großen Siege der französischen Armee bei Wagram (6. Juni) und dem bald darauf mit Oesterreich abgeschlossenen Waffenstillstände von Znaym. Speckbacher wollte durchaus an keinen Waffenstillstand glauben, und er beschloß, in eigener Person aus der Festung sich die Kunde zu holen, nebenbei auch zu schauen, wie es um den Proviant und die Stärke der Besatzung stehe. Er hatte einen Vertrauten in der Festung, der nahe am Thore wohnte und versprochen hatte, seine Unternehmungen unterstützen zu wollen. Um sich selber möglichst unkenntlich zu machen, schor er seinen ziemlich wild gewachsenen Backen- und Schnurrbart ab, der ihm, wie seine Kameraden meinten, das Ansehen eines »Waldteufels« gab, warf sich dann in andere Kleider und nahm eine andere Haltung an. So vorbereitet ging er mit zwei Gefährten unbewaffnet am 18. Juli, als es dämmerig wurde, zur Festung. Mit einem großen Steine klopfte er an's obere Thor; auf Anfrage der Schildwache, sagte er, sie seien Tyroler aus der Umgegend, er selber sei Schützenhauptmann, heiße Joseph Harter (der Name seiner Mutter) und müsse hinein, um den Kommandanten zu sprechen.

Der Major Aicher ward herbeigerufen. Dieser ließ das niedere Pförtchen öffnen, bis an die Zugbrücke rekognosziren, ob Niemand im Hinterhalt läge, und dann gestattete er den Ankömmlingen den Eintritt. Hinter dem Kommandanten leuchtete der Vertraute die Stufen hinan und gab Speckbacher durch Gebehrden zu verstehen, es seien viel Kranke und wenig Mundvorrath, besonders kein Fleisch vorhanden. Mit verbundenen Augen gingen die drei Wagehälse bis in das Zimmer des Kommandanten hinauf, dort ward ihnen die Binde abgenommen und Seitens des sie scharf beobachtenden Majors die Frage vorgelegt, was ihr Anliegen sei? Speckbacher antwortete ganz unbefangen, daß sie mit den Oesterreichern unzufrieden seien, die sie unnützerweise so vielen Gefahren aussetzten, und daß sie nur auf die Bestätigung des Gerüchtes von dem abgeschlossenen Waffenstillstände warteten, um die Belagerungstruppen zu verlassen. Der Major entgegnete, daß er wenig Lust verspüre, mit rebellischen Bauern zu unterhandeln, daß er keinem Tyroler traue; mit dem Waffenstillstande habe es jedoch seine Richtigkeit, obwohl durch diesen die Aufrührer keineswegs der verdienten Züchtigung entgehen würden. Speckbacher dankte für diese Auskunft, bemerkte aber ironisch dazu, daß die Potentaten mit der Treue und den Versprechungen es eben nicht genau zu nehmen schienen. Der Major, die drei Tyroler scharf fixirend, fragte plötzlich, ob ihnen Speckbacher bekannt sei, dieser Galgenvogel, den er über kurz oder lang noch mit den Füßen an den Bastionen werde aufhängen lassen. Einstweilen müßten sie als Geiseln für ihn haften. Speckbacher, keineswegs aus der Fassung gebracht, antwortete ruhig, daß er jenen Häuptling recht wohl kenne, auch geneigt sei, für gute Belohnung ihn dem Kommandanten in die Hände zu spielen, dann müsse er die drei aber ruhig abziehen lassen.

Aicher änderte nun sein Verfahren; er setzte ein Licht vor Speckbacher hin, ließ Bürger aus dem Städtchen kommen, in das dunkle Nebenzimmer treten und den Gast beobachten. Zum Glück hatten diese ihn nie gesehen, und wenn auch, so würde das glatte Gesicht sie irre geleitet haben. Es war dem Kühnen freilich bei solchem Examen nicht ganz wohl zu Muthe; man hatte Wein herbeigebracht (auch Fleisch versprochen, das aber nicht erschien), und die zwei Begleiter sprachen dem Rebensaft tapfer zu, so daß Speckbacher jeden Augenblick befürchtete, sie würden ihn bei Namen nennen. Doch es ging Alles gut; der Kommandant begleitete seine Gäste bis an das kleine Pförtchen, und diese waren nicht wenig erfreut, als sie sich im Freien fühlten.

Leider waren alle Anstrengungen, alle überstandenen Gefahren, alles vergossene Blut dennoch vergebens. Die Oesterreicher mußten Tyrol wieder räumen, die Belagerung von Kufstein ward aufgehoben. Die Kanonen der Festung hatten mehrere Tage lang geschwiegen, eine Abtheilung der abziehenden Schützen wagte es, vor den Mauern vorüber in Schußweite ihren Rückzug zu nehmen, im Glauben, der Waffenstillstand gelte auch für sie. Sobald sie aber an der gefährlichen Stelle sich befanden, wurden sie durch Kartätschen niedergeschmettert. Speckbachers Gemüth war furchtbar erbittert; fluchend schimpfte er nun auf Oesterreich und Bayern, ja auf alle Fürsten, die das Volk nur immer zu ihrem eigenen Vortheile benutzten. Doch sah er vor der Hand die Unmöglichkeit längeren Widerstandes ein, und, als wollte er sich dem Tode weihen als freiwilliges Sühnopfer für die unlängst hingemordeten Brüder, sprengte er auf seinem kleinen Pferd verzweiflungsvoll in die Schußlinie der Festung und rief höhnend hinauf: »Trefft mich nun!« Da ihn aber keine Kugel treffen wollte, faßte er wieder Hoffnung, daß sein Leben noch einmal dem Vaterlande nützlich werden könnte.

Mit den Getreuesten seiner Schützen ritt er nach Rattenberg, dort fand er die abziehenden Oesterreicher. Die Offiziere redeten ihm ernstlich zu, er möchte mit ihnen Tyrol verlassen, wo jetzt nichts mehr zu machen, sein Leben aber in großer Gefahr sei; auch hätte der Erzherzog Johann für die Unterkunft tyrolischer Hauptleute in Oesterreich schon gesorgt. Es kam dem Patrioten schwer an, sein liebes Tyrol zu verlassen, und doch sah er wohl ein, daß es wohlgethan sei, die Kräfte für bessere Zeiten zu sparen. Zuvor wollte er aber noch wenigstens den Innübergang seinen Feinden erschweren, und die Vereinigung ihres Truppenkörpers von der Scharnitz und dem Achenthal hindern. Schnell mußten seine Ordonnanzen eine Kompagnie Schützen vom linken Innufer zusammenrufen, mit deren Hülfe er die Brücke von Rattenberg abwarf. Dann zog er mit dieser Schaar nach Brixlegg, wo er im Angesicht der Feinde und unter dem Feuer ihrer Geschütze auch die dortige Brücke zerstörte. Nachdem er dies glücklich vollbracht hatte, entließ er die Mannschaft und eilte zu seinem Weibe, um von ihr und den Kindern, vielleicht auf lange, Abschied zu nehmen. Sein schönes Haus, sein Hab und Gut, das Schicksal seiner Lieben, er mußte es den Feinden Preis geben, deren Wuth und Rohheit er kannte.

In Matrei holte er die abziehenden Oesterreicher ein und traf dort auch noch die andern tyrolischen Hauptleute, die sich in österreichische Uniform gekleidet hatten, um bei den Bayern nicht gar zu sehr einzubüßen. Speckbacher konnte sich nicht mit dieser Bekleidung befreunden; die Uniform widerte seine freie Seele an; er blieb daher, als man auf Leiterwagen nach Sterzing weiter fuhr, nach wie vor in seinem Bauernkleide, sein treues Rössel ließ er frei wie einen Hund hinter dem Wagen hertraben. Beim Eingang in's Pusterthal begegneten sie dem Andreas Hofer, der sich eben nach Passeyr begab. Die österreichischen Offiziere wollten ein Gespräch vermeiden und trieben den Fuhrmann zur Eile. Doch wie unwillkürlich hielten die beiden Wagen nebeneinander an, und Hofer, als er seinen Freund noch im tyroler Bauernrock sah, rief ihm zu: »Seppel, auch Du willst mi im Stich lassen, sie führen Dich der Schande zu!« Dieser Vorwurf schnitt dem edlen Speckbacher so in die Seele, daß er ohne Hut bloß mit seinem guten Stutzen vom Wagen sprang, sich wie toll auf sein treues Rössel warf und zu Hofer sprengte, ohne sich um die Oesterreicher weiter zu kümmern.

Die beiden Männer, als sie wieder bei einander waren, fühlten sich im Herzen ordentlich erleichtert und von neuem Muth beseelt, auch ohne Oesterreich den schweren Kampf zu wagen, der ihnen bevorstand. Zwar hatte sich das Innthal ruhig verhalten beim Einzuge der Bayern, welche dies Mal bessere Mannszucht hielten; aber in den südlichen Thälern, wo Ruska's wilde Kriegshorden hausten, war die Stimmung des Volkes höchst erbittert; in Brixen, dem Herzen Tyrols, schwuren drei wackere Tyroler: Martin Schenk, Peter Kemnater und Peter Mayr, zur Vertheidigung des Vaterlandes Gut und Blut zu opfern, und als am Abend auch noch Held Speckbacher und der kriegerische Pater Haspinger sich zu ihnen gesellte, war es ein rührendes Schauspiel, diese wenigen deutschen Männer zu sehen, die, auf Gott und ihren Arm vertrauend, einem Welteroberer sich kühn entgegenzustellen wagten. Hofer war bereits an Ort und Stelle gezogen, um seinen Anhang aufzubieten; es galt, das über den Brenner rückende Hauptkorps des Marschalls Lefebre in den Engpässen der Eisack so lange einzukeilen, bis das ganze Land wieder in Waffen stände. Jedem ward seine Aufgabe zu Theil. Speckbacher bot das Landvolk jenseits der Eisack auf, und war nun, da es »Arbeit gab«, wieder ganz wohlgemuth. Sein Rössel ließ er in Schabs, da es ihm in den Gebirgsengen nur hinderlich gewesen wäre. Unter dem Schall der Sturmglocken eilte er den Fluß aufwärts, um bei Mittewald quer über die Straße Verhaue zu machen; denn schon hatte die Vorhut des Marschalls den Brennerpaß überschritten. Es waren viele Schwierigkeiten zu überwinden; die Landleute dieser südlichen Thäler kannten den innthaler Befehlshaber nicht, der noch dazu in seiner Kleidung so gar nichts Auszeichnendes hatte; erst als er sich auf Hofers Rundschrift berief und als sie sich von seinem außerordentlichen Muth und seiner Fähigkeit überzeugten, gehorchten sie ihm willig. Mit dem ihm eigenen Scharfblick erkannte Speckbacher stets die rechten Vertheidigungspunkte und wie er zu befehlen verstand, zeigte er sich als Schanzer, der mit kräftigem Arm Axt und Schaufel schwang und den Arbeitern mit gutem Beispiel voranging, nicht minder geschickt.

Blutig ward die Vorhut der herandringenden Feinde zurückgeworfen; das sächsische Korps erlitt am 4. und 5. August einen Verlust von 1000 Mann Todten, Verwundeten und Gefangenen, wobei nicht weniger als 44 Offiziere. Die Tyroler bedauerten, daß gerade diese braven deutschen Truppen der harte Schlag treffen mußte, und Speckbacher sagte später: »Es war mir unlieb, daß die braven Sachsen zuerst zum Handkuß kamen, daß meine Steinlawinen gerade diese trafen!« Acht Tage lang dauerten die Vorpostengefechte, in denen Speckbacher einen löwenkühnen Muth entfaltete. Es war, als hätte er einen Doppelgänger, allüberall anordnend, aufmunternd, befehlend, jeden geringen Vortheil benutzend, jeden Nachtheil alsbald verbessernd, sah man ihn überall unter den Ersten beim Angriff, unter den Letzten beim Rückzug. Als nun vollends Hofer mit seinen Passeyrern über den Jaufen herab den Feinden in den Rücken kam, nahm der prahlsüchtige Marschall Lefebre sammt seinem ganzen Heere Reißaus.

Die Tyroler erkämpften am 13. August ihren dritten und glorreichsten Sieg, zu welchem die beiden unermüdlichen Führer Haspinger und Speckbacher wesentlich mitwirkten. Der Feind hatte sich in den Ebenen von Ambras und Wilten gelagert; bei seinem Rückzuge waren viele tyrolische Gemeinden wieder nach Haus gezogen, und doch kam Alles darauf an, den Sieg zu verfolgen. Speckbachers Körper bedurfte des Schlafs, aber sein Geist hielt den Leib aufrecht. Als er am 12. August merkte, daß der Marschall sich auf den wiltauer Feldern festsetzte, stellte er seine Schützen einstweilen unter Haspingers und Mayrs Kommando, dann suchte er den ganzen Tag und die folgende Nacht unter dem Geläut der Sturmglocken die tapfern Schützen seiner Heimath zusammen, indem er Allen mit siegender Beredtsamkeit an's Herz legte, daß der Hauptschlag erst fallen müsse, wenn was Gescheidtes herauskommen solle. Die Leute folgten ihm willig, und schon Abends warf er mit ihnen eine starke bayrische Streifwache zurück. In der Nacht erreichte er Rinn und sein Haus, wo er sein geliebtes Weib eben überraschte, wie sie in der kleinen holzgetäfelten Stube beim Schein der Lampe vor dem Bilde des heiligen Andreas kniete und ihre frommen Gebete zu Gott und dem Schutzheiligen sandte zur Erhaltung ihres lieben Mannes, von dem sie so lange nichts gehört hatte und den sie im »Kroatenlande« wähnte. Auf einmal aber wurde es draußen laut, da horchte sie ängstlich auf, – es waren rauhe Männerstimmen mit Waffengeklirr. Die Thür ward aufgerissen, und der geliebte Gatte trat ein. Mit lautem Aufschrei warf sich das treue Weib an die Brust des theuern Mannes, dann sprang sie hurtig fort, um mit einem jubelnden: Vater ist da! auf! Vater ist da! die Kinder zu wecken, die nun alle (bis auf Anderl, der auf der Alp war) in ihren weißen Hemdlein herbeigesprungen kamen und die Kniee des Vaters umklammerten oder seinen verwilderten Bart mit kindlicher Unschuld streichelten. Selbst der treue Haushund kam herbei und sprang wedelnd und vor Freude heulend an seinem Herrn hinauf. Während sein Haus immer mehr mit Schützen sich füllte, erzählte Speckbacher seinem Weibe in aller Kürze, was in den letzten Zeiten sich begeben; dann ward er ernst, seine Stirn umwölkte sich und mit unheimlich finsterem Ausdruck sprach er zu seiner Ehegenossin: Bitte den heil. Andreas, daß er mich Tyrols Schmach und Knechtschaft nicht mehr erleben lasse! Hierauf bewirthete die Hausfrau die kampfgerüsteten Gäste ihres Mannes. Draußen aber in der lauen Sommernacht erklangen schaurig noch die Sturmglocken, wodurch am 13. August Morgens 3 Uhr wieder 500 frische geübte Schützen unter Speckbachers Befehl für das blutige Tagewerk an dem Berge Isel zusammen gerufen wurden.

An dem entscheidenden Tage kommandirte Speckbacher den rechten Flügel; dort wurde von den Bayern mit ausgezeichneter Tapferkeit gekämpft, sie suchten um jeden Preis in den Besitz der Sillbrücke und des Corethofes, eines schönen Gebäudes, das Speckbachers Standort war, zu kommen. Endlich gelang es dem leichten Bataillon Butler nach dreimal wiederholten mörderischen Stürmen, die von einem heftigen Kanonenfeuer unterstützt wurden, die Brücke zu nehmen, dann sogar die Höhe zu erstürmen und sich des Hofes zu bemeistern, wo sie alsbald das Haus anzündeten, um diesen Haltpunkt der Tyroler zu vernichten. Speckbacher hatte aber schnell seine Schützen im nahen Walde gesammelt, einer donnernden Lawine gleich stürzte er wieder hervor und warf den Feind mit vernichtender Kraft in die Tiefe hinab. Mancher bayrische Soldat stürzte dabei zerschmettert in die Felsenschlucht der Sill; einige, mit Brandlegen beschäftigt und nun von der Flucht abgeschnitten, fanden in den Flammen ihren Tod, die sie selber entzündet hatten

Speckbacher und Pater Haspinger, der auf dem linken Flügel mit ebenso vielem Glück als Geschick kommandirt hatte, waren im heftigsten Kugelregen unversehrt geblieben; sie standen damals in dem Wahne, »für sie sei gar keine Kugel gegossen.« Am 14. August Morgens ließ der Marschall zum Abschiede noch einige mit todten Bayern angefüllte Häuser und adelige Sitze vor Wiltau in Brand legen. Die Landleute wurden durch diese unnützen Mordbrennereien des französischen Oberkommandanten sehr aufgebracht und warfen sich nun vom Berge Isel herunter doppelt ergrimmt über die Nachzügler her. Speckbacher, wie immer überall voran, erwischte einen Soldaten noch beim Brandlegen und ließ sich in seinem Zorn zu der Grausamkeit hinreißen, Befehl zu geben, wenn das Haus nicht zu retten sei, den Soldaten in die Flammen zu werfen. Dies geschah.

Während Hofer am 15. August seinen feierlichen Einzug in Innsbruck hielt, setzte Speckbacher, der mit keinen Ceremonien sich aufhalten wollte, noch am selbigen Tage die Verfolgung des Feindes fort und bestand tapfer noch manches Gefecht mit der Nachhut. Seit dem 2. August hatte er sich fast gar keine Zeit weder zum Schlafen noch zum Essen gegönnt; auf seinem treuen Pferdchen hatte er reitend den Schlaf abgemacht, und das kluge Thier, wenn es an bedenkliche Stellen kam, stand still, wodurch der Reiter erwachte. »Ich war damals,« bemerkte Speckbacher später, »leicht wie ein Vogel, und wurde gleichsam durchsichtig.«

Da Tyrol von der feindlichen Besatzung geräumt ward und einige Hitzköpfe (unter diesen besonders der Kapuziner) darauf drangen, daß auch die Grenzländer zum Kampf wider die Franzosen angefeuert würden, begab sich Speckbacher in Begleitung seines Fourierschützen zunächst in's Pinzgau (zu Salzburg gehörig). Er fand die salzburger Bauern meist gut österreichisch gesinnt; die Kaufleute und Vornehmen waren mehr bayerisch, die Pfleger und übrigen Beamten, die Bayern besser bezahlte, waren es ohnehin. Der Pfleger von Mittersill, als er Speckbachers Anwesenheit erfuhr, schickte Häscher aus, ihn zu fangen; doch dieser kam ihm zuvor. Er holte schnell zwölf Bauern aus Hollerbach herbei, schlich sich Abends in das vom Pfleger bewohnte Schloß und nahm den hohen Herrn sammt dem Landrichter gefangen. Beide wurden unter hinlänglicher Bedeckung zu Hofer nach Innsbruck gesandt. Als dies bekannt wurde, nahmen die andern Pfleger Reißaus, Speckbacher aber schloß mit den Pinzgauern ein Bündniß, erhielt von ihnen Schlachtvieh und gab dafür die dem Feinde abgenommenen Gewehre. Im Dorfe Mühlbach fand er eine ansehnliche Menge Schwefel, den er auf der Stelle nach Innsbruck schickte zur Fabrikation des bereits mangelnden Schießpulvers.

Im September rückte der Kapuziner nach und organisirte. Die Landleute stellten die erforderliche Mannschaft, der man tyroler Hauptleute vorsetzte. Von den salzburger Schützen bemerkte Speckbacher: »sie hatten gutes Herz und Zutrauen, wenn gleich nicht so viel Einsicht und Gewandtheit wie die Tyroler.« Auch das Zillerthal (das damals noch nicht zu Tyrol gehörte) erklärte sich für die Landesvertheidiger und versprach, Beistand zu leisten. Speckbacher erwartete bloß Verstärkungen aus Tyrol, um tiefer in's Salzburgische eindringen zu können.

Es war um die Mitte Septembers, als sich Speckbacher zu St. Johann mit seinem Adjutanten über den Zug in's Salzburgische berieth, als er aus der Ferne den tyroler Schützenmarsch hörte. Er trat an's Fenster, sah jedoch gleich hinter der Musik einen bewaffneten Knaben einherziehen, was ihn nicht eben freudig überraschte. »Nu wird mir der Sandwirth bald gar noch Kinder nachschicken!« brummte er ärgerlich in den Bart. Wie wurde er aber überrascht, als er seinen Sohn Anderl erkannte, der ehrerbietig zu seinem Vater eintrat und ihm die Hand küßte. Der Kleine hatte auf der Alp nicht länger Ruhe gehabt und war schon seit einem Monat mit den Landesvertheidigern umhergezogen. Die Schützen hatten ihn ganz wie ihres Gleichen ausgerüstet, mit grauer Jacke und grünem Hute, ihm auch einen leichten Stutzen gegeben.

Erst als der Knabe allein mit dem Vater war, gestand er ihm, daß er seit 24 Stunden nicht gegessen habe und sehr hungrig sei. Doch mehr als der Hunger nahm ein schöner an der Wand hängender Stutzen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Wirth, dem das Gewehr gehörte, fragte, als er auf Verlangen des Vaters dem Kinde zu essen gebracht und dessen Blick bemerkte, ob er denn Lust zu dem Stutzen habe? Der Knabe bejahte es erröthend und der Wirth schenkte ihm die Waffe. Aber das Gewehr hatte ein Radschloß, welches aufzuziehen der Kleine nicht im Stande war. Er wurde blutroth, sagte jedoch kein Wort, sondern ging zu einem Waffenschmied, gab diesem eine Vorrichtung mit einem besondern Handgriff an, der ihm das Spannen des Hahnes sehr erleichterte. Als das Gewehr fertig war, zeigte er es voll Freude dem Vater; die Verbesserung erwies sich so zweckmäßig, daß mehrere Schützen sie an ihren eigenen Büchsen nachahmten. Von dieser Zeit an blieb Anderl, wie ein Großer bewaffnet, an der Seite seines Vaters und wich nicht von ihm selbst in den hitzigsten Gefechten.

Sobald die Verstärkungen eingetroffen waren, begann Speckbacher die Angriffe außerhalb Tyrols zu leiten; er streifte mit 1000 Mann bis nach Reichenhall. Siebenhundert Schützen legte er nach Berchtesgaden, wo sie sich drei Wochen so musterhaft hielten, daß sie an den Salzleitungen und andern Anstalten nichts zerstörten, obschon sie das daran befindliche Blei wohl hätten brauchen können. Als er mit seinem Söhnchen um den Königssee rekognosziren ging, und in das berühmte Jagdschloß kam, das nebst dem herrlichen See schon damals viel von Fremden besucht ward, schrieb der kleine Speckbacher folgenden Vers in's Fremdenbuch:

»Andreas Speckbacher heiß ich, des Kommandanten Sohn; ein Knabe von 11 Jahren,

Schießen kann ich, die Boarn haben's wohl erfahren.«

Der Kapuziner Haspinger zog nun mit seiner Schaar in's Pongau, um in Gemeinschaft mit Speckbacher die Salzburger Pässe zu gewinnen, und sie operirten beide mit Glück gegen den Feind; dadurch ward der kriegerische Mönch immer siegesmuthiger und exzentrischer in seinen Plänen. Er dachte daran, Salzburg zu nehmen, dann durch Steyermark und Kärnthen gegen Wien vorzudringen, und schrieb sogar an Hofer: »Bruder! jetzt ist jener Augenblick, wo wir nicht zaudern können. Meine Hoffnung, den Napoleon zu bekommen, wäre nicht ohne Grund und auf Sand gebaut!«

Speckbacher überlegte kälter und besonnener. Der Besitz von Salzburg schien ihm nicht von militärischer Wichtigkeit zu sein, und ein Zug nach Wien hätte Tyrol selbst der Gefahr ausgesetzt, an dessen Grenze sich die Feinde wieder sammelten. Auch er schrieb an Hofer, und stellte ihm die Sachlage sehr klar und treffend dar, den Oberkommandanten bittend, ihn von der unhaltbaren Stellung in Salzburg abzurufen. Doch Hofer nach seiner Weise schwankte und ergriff endlich das Schlimmste, den Mittelweg. Er verbot dem Kapuziner vorzurücken und Speckbacher, seine Stellung zu verlassen.

Die Bayern rückten mit aller Macht wieder vor, und da sie auf ihrem alten Gebiet viele Anhänger hatten und stets genau von Allem in Kenntniß gesetzt wurden, faßten sie den Entschluß, Speckbacher mit allen seinen Leuten aufzuheben. Zuvor hatte Oberst Eppel dem auch bayerscher Seits geachteten tyroler Hauptmann große Versprechungen gemacht, wenn er die Waffen niederlegen oder zu den Bayern übergehen wollte. Doch wie man denken kann, war jede solche Zumuthung von Speckbacher entschieden zurückgewiesen worden. Es war am 16. Oktober und der Schnee lag schon ziemlich hoch auf den Bergen. Von den Tyrolern waren viele ohne Schuhe, und deßhalb wurde ihnen das Marschiren im Schnee sauer. Ein Trupp, dem die Bewachung der Meleker Alp anvertraut war, hatte sich der Kälte wegen von diesem Posten entfernt, der sogleich von den Bayern besetzt wurde. Von hier drangen sie nun mit großer Uebermacht auf Speckbacher, der sich zwischen der Salzach und dem Gebirge eingeschlossen sah. Im Verlauf von einer Stunde hatte er 300 von seinen besten Leuten verloren; er selber kämpfte geraume Zeit wie ein Löwe, doch endlich ward er in wildem Handgemenge auf die Erde geworfen. Da er sich nicht ergeben wollte, erhielt er Kolbenstöße und Bajonnetstiche, seine Waffen und Kleider wurden ihm vom blutenden Leibe gerissen. Der heldenmüthige Mann verlor indeß auch jetzt nicht seine Geistesgegenwart; mit Riesenkraft raffte sich der nun Waffenlose wieder auf, schlug mit gewaltigen Faustschlägen wie ein Rasender um sich, und entwand sich endlich, die Fetzen seiner Kleider den Soldaten zurücklassend, bluttriefend ihren ferneren Angriffen. Hierauf kletterte er, mit einem Fuß einen Verfolger noch rückwärts stoßend, von nachgeschickten Kugeln umsaust, einen steilen Berg hinauf. Ungefähr 50 seiner Leute retteten sich nach diesem Punkte hin, wurden aber zum Theil niedergeschossen und verloren ihre Stutzen. Nur die verzweiflungsvolle Lage des kleinen Restes und ihre gemsenartige Geschicklichkeit im Klettern machte es möglich, eine durch Bäume etwas geschützte Höhe zu gewinnen, wo man vom Feinde nicht mehr erreicht werden konnte. Kaum oben angelangt, vermißte nun Speckbacher seinen Sohn Anderl, stieß einen herzzerreißenden durchdringenden Schrei aus und wollte augenblicklich zurück. Aber seine Leute weigerten sich, ihm zu folgen, und als der Vater die Unmöglichkeit erkannte, den Sohn zu retten, erwachte der Stolz des Kriegers wieder, der ihn trieb, nicht zwei solche Siegestrophäen dem Feinde zu überliefern. Seine trüben Ahnungen aber, die ihm gleich anfangs von dem Zug in's Salzburgische nichts Gutes prophezeit hatten, waren nur zu sehr in Erfüllung gegangen!

Da die bayersche Vorhut den alten Speckbacher nicht persönlich kannte, so vermuthete man diesen Anführer unter den Todten. Der Sohn wurde daher bald nach dem Gefecht auf dem Schlachtfelde herumgeführt, um die Leiche seines Vaters anzugeben. Bald erkannte der Kleine auch die blutigen Kleiderfetzen und den Säbel seines Vaters. Bitterlich weinend gab er nun einen eben verschiedenen Tyroler, der mit zerhauenem Gesicht da lag, für seinen Vater aus. Der schlaue Knabe wollte jedoch die Flucht seines Vaters sichern, denn bald darauf zeigte er wieder eine für seine jungen Jahre bewundernswerthe Fassung, die selbst den bayerschen Offizieren Achtung für den Kommandanten-Sohn einflößte, der schon so früh das Kriegshandwerk ergriffen hatte. Kein Klagelaut ward von ihm vernommen; nur als er von seinen Landsleuten getrennt und auf Befehl des Königs Max nach München geführt ward, weinte er. Der König zeigte große Theilnahme für den jungen Tyroler und fragte ihn: Was glaubst du nun, daß mit dir geschehen werde? »Umbringen wird man mich, wie meinen Vater,« antwortete der Kleine. Der König beruhigte ihn und gab ihn in eine Erziehungsanstalt, wo er auf's Beste gehalten wurde.

In Rattenberg vereinigten sich die Versprengten wieder mit Speckbacher, der nun nach Innsbruck zurückging, um dem Sandwirth einen neuen Vertheidigungsplan vorzulegen. Hofer wollte aber auf nichts eingehen, verließ am 21. Oktober die Stadt, um wieder auf dem Berg Isel Posto zu fassen. Unterdessen drangen die Feinde von Norden und Süden mit zahlreichen Truppen heran; Speckbachers Familie mußte sich tiefer in's Gebirge flüchten, 300 Mann Bayern nahmen das Gut zu Rinn in Beschlag und zehrten von dessen Vorräthen. Der traurigen Ereignisse, die nun folgten, ist bereits Erwähnung gethan. Speckbacher hielt es für das gerathenste, seine Mannschaft zu entlassen; seine Familie fand er erst am 12. November zu Stallsins, einer hochliegenden, damals schon ganz eingeschneiten Alpe! Trotz der kummervollen Lage war die Freude des Wiedersehens groß, und als dem Vater nur der eine Gedanke, was aus seinem Anderl geworden sein möchte, die Freude zu stören schien, brachte die Mutter ein Schreiben herbei, das ihr der

General Deroi zugesendet hatte, worin es u. A. hieß, daß ihr Sohn lebe, in München unter besonderem Schutz des Königs stehe, und sich sehr wohl befinde.

Auf einen Brief, den die Mutter ihrem Anderl schrieb, antwortete dieser:

»Liebste theuerste Mutter: Du hast mich mit Deinem Brief ganz überrascht! Es freut mich herzlich, daß ich nun weiß, daß du gesund bist und mein Vater noch lebt. Herzlich gern wollte ich nun für ihn bitten, aber ich glaube, daß es noch nicht thunlich ist. Was mich betrifft, geht es mir gut, ich bin mit meinem Zustande sehr zufrieden und gesund. Der König hat sehr viel Gnade für mich; was ich bedarf, schafft er mir bei. Er ließ mir heuer schon so viele Kleider, Wäsche und ein prächtiges Bett machen, was alles über 400 fl. kostete. Auch hätte ich das Glück, daß der allergnädigste König mein Firmgöth (Zeuge bei der Konfirmation) geworden wäre, wenn ich nicht schon gefirmt gewesen wäre. So oft ich das Glück habe, bei ihm erscheinen zu dürfen, fragt er mich, ob ich in die Kirche gehe und fleißig bete! Hier sind die Kirchen auf's allerprächtigste geziert. Seine Exzellenz, Herr Kriegsminister von Triva ist mein größter Wohlthäter, dem ich mein gegenwärtiges und künftiges Glück zu verdanken habe. Er ist mein bester Fürbitter bei dem König, zieht mich öfter zur Tafel und sorgt für mich wie für sein eigen Kind. Ich bin nun im königlichen Seminar, wo ich deutsch, lateinisch, Musik und Zeichnen lerne. Auch bin ich heuer schon siebenmal der Erste geworden. Ich werde mir alle Mühe geben, durch Fleiß und gutes Betragen die vielen Wohlthaten zu verdienen. Nun lebe wohl, meine Geschwister, Deine Schwester und den Kuhn (Haushund) grüße ich herzlich und verbleibe stets Dein dankbarer Sohn

Andrä Speckbacher.« In demselben Schreiben ward Speckbacher zur Unterwerfung aufgefordert und ihm verheißen, wenn er freiwillig die Waffen niederlegen und persönlich sich stellen würde, so solle Alles verziehen sein. Dieses edelmüthige Anerbieten machte Eindruck auf Speckbachers nun zum Frieden gestimmtes Gemüth, aber durch Hofer ward er wieder schwankend. Der hatte wieder 1200 Mann im Passeyer aufgeboten und ermahnte zur Fortsetzung des Kriegs. Speckbacher, der ohnehin nur schwer Vertrauen zu den Friedensversicherungen fassen konnte, zog abermals aus, die Schützen aufzubieten. Um die Nachrichten auf die andere Seite des Flusses zu bringen, wurden nun die Briefe an einen Pfeil gebunden und mit einem starken Bogen hinübergeschossen. Da dies nur in der Nacht geschehen konnte, befestigte man an dem Pfeile noch eine Rackete, deren Feuer den Ort bezeichnete, wo der Pfeil niederfiel. Während sich die Bauern sammelten, ward aber die Friedensnachricht zur Gewißheit, und ihr Beginnen mußte um so strafwürdiger erscheinen. Mit aller Macht verfolgte man nun Speckbacher, erließ Steckbriefe und versprach eine große Belohnung für seinen Fang. Die Soldaten nannten ihn nur den »Feuerteufel«, und schwuren, Riemen aus seiner Haut zu schneiden, weil er ihnen so viel Mühe verursachte. Er aber floh mit einem kleinen Gefolge von Sennhütte zu Sennhütte, bis er Dux erreichte, von wo er in's Pusterthal zu entkommen hoffte. Die Pässe waren aber so verschneit, daß er über Weihnachten in Dux bleiben mußte, und um seinen Aufenthalt nicht kenntlich zu machen, seine Genossen verabschiedete. Dennoch ward sein Zufluchtsort bald den Bayern bekannt, und er mußte

sich auf die Spitze des Vogelsberges flüchten. Um nicht zu verhungern, stieg er, Nahrung zu holen, zu einem Hause herab, in das sogleich bayersche Soldaten eindrangen. Kaum gelang es ihm, sich auf das Dach zu retten und von dort hinabzuspringen, wobei er sich stark beschädigte. Er eilte in den nächsten Wald und dann zum Voldererberge, und irrte 27 Tage umher, oft mehrere Tage hinter einander ohne Speise und Trank. Einmal, als er, vom Hunger getrieben, sich weiter in's Thal hinunter wagte, erblickte er auf einem Schneefelde in weiter neblichter Ferne menschliche Gestalten. Stets argwöhnisch, jetzt dem eigenen Schatten nicht mehr trauend, hielt er sie anfangs für seine Verfolger, wie sie aber näher kamen, erkannte er seine eigene Familie, die, um der Verhaftung zu entgehen, gleichfalls aus ihrer Sennhütte geflohen war. Bisher hatte der Verfolgte sein Schicksal standhaft ertragen, als er aber die hungernden, vor Kälte erstarrten Kinder und die leichenblasse abgemagerte Frau erblickte, da rollten die Thränen aus den dunkeln Augen des schwergebeugten Vaters.

Doch es galt, sich zu fassen und auf Rettung zu sinnen. Ein Hoffnungsstrahl erhellte sein umdüstertes Gemüth; er gedachte eines Freundes, der auf der Höhe des Voldererberges ein Gehöft hatte, und dorthin führte er nun die Seinen. Die schluchzenden Kinder waren aber schon ermüdet und geschwächt, das Kleinste vor Kälte und Hunger fast erstarrt! Der unglückliche Vater mußte es auf diesem Jammerzuge erst wieder an seinem Vaterherzen zu neuem Leben erwärmen, und dann alle drei abwechselnd auf dem gefrorenen Schnee aufwärts tragen.

Der Freund nahm die Geächteten hilfreich auf, aber lange durfte Speckbacher nicht bei ihm bleiben, er eilte fort und verbarg sich auf einer Alp, wohin ihm der brave Mann zuweilen Lebensmittel brachte. Auch der getreue Knecht Zoppel scheuete nicht den weiten Weg von Rinn, wo er einstweilen das Hauswesen besorgte, und trug zeitweise Lebensmittel herzu, als ihm der Aufenthalt seines Herrn kund geworden war. Diesen wackern Menschen vermochten die schärfsten Drohungen ebensowenig als eine angebotene Belohnung von 100 Gulden, seinen Herrn zu verrathen.

Am 2. Februar, am Morgen des Lichtmeßtages, der zugleich seiner lieben Marie Namenstag war, klangen von den nächsten Dörfern die Glocken so hell und rein durch die kalte Winterluft, daß den einsamen Flüchtling eine unwiderstehliche Sehnsucht ergriff, zu seinen Lieben einmal hinabzusteigen und wenn auch nur eine Stunde lang sich ihres Anblicks zu freuen. Auch glaubte er, daß man nun in seiner Verfolgung wohl etwas nachgelassen habe. Kaum aber war er in der Mitte der Seinen froh geworden, da rief eins seiner Kinder: »Die Bayern kommen!« Der Unglückliche will zur Hinterthür entfliehen, aber schon hört er das Stoßen von Gewehrkolben; nun will er zur vorderen Thür und reißt sie auf, allein da sieht er sieben Mann den Berg heraufkommen. So greift er, schnell gefaßt, nach einem Handschlitten, stülpt ihn über den Kopf und als wäre er ein Knecht des Hauses, der Holz zu holen sich anschickt, geht er gerades Wegs den Soldaten entgegen. Diese rufen ihm zu, auszuweichen, denn der Weg war schmal; er aber antwortet keck, dies sei an ihnen, denn er müsse noch schnell Holz holen, da man heute keine Einquartierung erwartet habe! So erreicht er den Wald und findet Gelegenheit, zu entkommen.

Schon im November, als die Sachen eine schlimme Wendung zu nehmen begannen, hatte er sich einen Zufluchtsort ausersehen und allerlei Mundvorrath, siebzehn Büchsen und neunhundert Patronen nach und nach dorthin geschafft. Es war eine Höhle auf dem Gemshaken, einer der steilsten und wildesten Klippen; dort beschloß er nun zu hausen. In einer Nacht, wo Schneegestöber die frischen Fußtritte unkenntlich macht, kletterte er hinauf, und um von seiner Spur noch mehr abzulenken, band er ein paar Schuhe verkehrt unter die Sohlen.

Die Höhle hatte nur einen Zugang, den zu vertheidigen er sich vornahm. Seine Gewehre hielt er immer geladen. Auf den steilen Pfad, der zur Höhle führte, legte er eine geladene Büchse und verdeckte sie mit Reißholz und Gesträuch. An den gespannten Hahn der Büchse befestigte er einen Bindfaden, der in geringer Höhe quer über den Fußsteig lief. Jedes Anstoßen an denselben war hinreichend, den Schuß zu entladen und den Höhlenbewohner zu warnen. So lebte er in seiner schrecklichen Einsamkeit bis zum März, und nur die Schmerzen der bei Mellek und bei seinem Sprung von dem Dache herab empfangenen Leibschäden waren seine Unterhaltung. Und doch war das Maaß seiner Leiden noch keineswegs voll. Es traten Stürme und Thauwetter ein; als er sich eines Tags aus seiner Höhle entfernte, um Reißholz zu sammeln, hörte er plötzlich über sich ein donnerähnliches Gekrach; es war eine Lawine, die ihn von Tiefe zu Tiefe mit fortriß, bis er ganz betäubt an einem Erdwall hängen blieb. Sein Hüftbein war verrenkt, er war nicht mehr im Stande, zu seiner Höhle emporzuklimmen, und so dachte er, es sei besser, den Feinden in die Hände zu fallen, als hier so jammervoll zu enden. Er schleppte sich zu dem Hause seines Freundes auf dem Voldererberge, welches seine Familie schon verlassen hatte, um nach Rinn zurückzukehren. Zu dem Wege, den ein gesunder Mann in 2½ Stunden zurücklegt, brauchte er volle 7 Stunden. Das Bein wurde wieder eingerichtet und er blieb einen Tag in dem gastfreundlichen Hause, indem er wiederholt seinen Freund bat, er möchte doch hingehen und die 500 Gulden verdienen, bevor sie einem Andern zu Theil würden. Davon wollte aber der brave Bauer nichts wissen. Mit Hülfe des Biedermanns, der die chirurgische Operation vollbracht, trug er den halbtodten Speckbacher in der Nacht über Seitenwege nach Rinn und legte ihn hier im Stalle nieder, ohne der Familie Nachricht geben zu können. Am andern Morgen fand ihn sein treuer Knecht Georg Zoppel, und bereitete ihm nach der Weisung seines allzeit erfinderischen Herrn in einer 4 Fuß tiefen Grube, die er mit Brettern und dann mit Stroh und Mist bedeckte, ein Strohlager. Das Luftloch zum Athemschöpfen befand sich unter dem Bauche einer Kuh. Die Frau und einige Vertraute, darunter der Bauerndoktor Spielthenner, wußten um das Geheimniß. So lag der arme Speckbacher eine Zeit lang Die Angabe »7 Wochen« lang ist jedenfalls übertrieben, aber die Thatsache wohl unzweifelhaft. Vgl. Dr. Rapp, a. a. O. 806 und »Drei Sommer in Tyrol« von Ludwig Staub (2. Aufl.) I, S. 92. lebendig verscharrt, ohne Wäsche, ohne seine Lage verändern zu können. Milch und Brod, zuweilen ein Ei, war seine Nahrung, während die im Hause befindliche bayersche Einquartierung es sich wohlschmecken ließ.

Von der Nässe und Unsauberkeit fielen dem zur Vermeidung jeder Bewegung Gezwungenen die Kleider in Stücken vom Leibe, seine Hüfte und der Rippenbruch aber war durch die Ruhe und die animalische Wärme vollkommen geheilt. Nach drei Wochen verließ er zeitweilig seine Gruft (wenn die Soldaten zum Exercieren ausrückten) und hielt sich im nahen Schafstall auf. Bis zum zweiten Mai hatte er ausgeharrt, länger vermochte er aber nicht, in seiner Lage zu verbleiben, und er entschloß sich, nach Oesterreich zu entfliehen. Seine Nerven waren so angegriffen, daß einige Schluck Wein ihn berauschten; er mußte also vorerst noch drei Tage im Stalle bleiben, um sich nach und nach zu erholen.

Mit zehn Pfund Fleisch und einigem Vorrath von Brod versehen, schritt er so rasch als möglich vorwärts, dabei jede menschliche Wohnung vermeidend; erst am zehnten Tage wagte er es, mit Menschen zusammenzukommen. Er hatte während dieser zehn Tage fast gar nicht geschlafen; der Gedanke, von Henkershand sterben zu müssen, erfüllte ihn mit Entsetzen, und noch mehr ward sein Herz bekümmert, wenn er an Frau und Kinder gedachte. Doch kam auch manch tröstlicher Gedanke an Gottes Gnade und der Heiligen Schutz in seine Seele und das erhielt seinen Muth aufrecht. Er ging über Gastein und dann über die steilsten Gebirge nach Steyermark. Endlich kam er nach Wien; tiefgerührt empfing der Erzherzog Johann den tyroler Helden, mit großer Huld, nicht ohne innere Bewegung der Kaiser selbst. Vorderhand ward ihm eine Pension zugesichert und seine Brust mit einer goldnen Medaille geschmückt. Dann wollte man ihm ein Landgut in der ungarischen Niederung anweisen, aber wie hätte der Alpensohn in dieser Luft ausdauern, und wie sein mit dem Tyrolerland so ganz verwachsenes treues Weib zu solcher Uebersiedelung beistimmen sollen? Er schrieb's seiner Marie, und diese antwortete in einem Briefe, der es verdient, auch hier mitgetheilt zu werden;

Mein herzallerliebster Mann!

Liebster Joseph!

So inniglich es Dich schmerzt, ohne mich zu sein, so viel Dir unsere häuslichen traurigen Umstände am Herzen liegen, ebenso hart fühlt es Dein Weib, ohne Dich zu leben; ja so oft ich ein Kind schaue, wird mir das Herz so voll, denn der erste Gedanke dabei ist, ach Kinder, ihr seid jetzt wie Waisen ohne Vater! ich wie eine verachtete Wittib ohne Mann! Aber Gott im Himmel und dem heil. Anderl von Judenstein sei mein und meiner Kinder Elend und Verlassenheit geklagt und anempfohlen. O, lieber Joseph, Du weißt, wie Dich Deine Moaidl liebt, aber durch diese Liebe bitte ich Dich um Gotteswillen, thue mir nicht übelnehmen, daß ich das Alte wiederhole und noch dazu setze: Lieber als nach Ungarn oder sonst so weit gehen, lieber will ich – ach Gott, daß ich so sagen muß – mit meinen Kindern betteln gehen. Jetzt ist es noch nicht so weit, aber es darf nicht lange mehr dauern, so hast Du herzallerliebster Mann eine Bettlerin zum Weibe. Ich muß aufhören, sonst wird das Papier vom Nehren (Weinen) naß. Nur eins, lieber Joseph, muß Dich und mich in diesem Kummer trösten, daß wir uns dies Elend und das bevorstehende Unglück, betteln zu gehen, nicht durch Verschwendung oder aus einer andern Ursache selbst freiwillig zugezogen haben, sondern bloß Deine Liebe zu unserem Vaterlande und guten Kaiser Franz und das herzliche Verlangen, wieder österreichisch zu werden, hat Dich so weit gebracht und Dich in die äußersten Lebensgefahren und Dein Weib und Kinder in Noch und Kummer versetzt.

O lieber Alter! wag's noch, und mach' noch vor dem allergnädigsten Kaiser, der so gut und milde ist, einen Fußfall, und sag' ihm, erzähl's ihm, wie's Deinem Weibe in Tyrol geht. Bitte für mich um Verzeihung, daß ich Dir nicht nachfolge, Du weißt ja selbst, daß ich schon öfters krank war und eine so weite Reise nicht aushalten würde. Nicht Weiber, sondern auch gescheidte Männer haben mir gesagt, daß, wenn man nicht fester Natur und von starken Leibeskräften ist, man es im Ungarlande nicht aushalten kann, und Du liebst Dein Weib zu herzlich, als daß Du sie dem Tode zuführen könntest.

O bitt' nur recht, und ich will beim heiligen Anderl am Judensteine beten, daß uns der allergnädigste Monarch, der gute Kaiser jetzt noch hilft, und dann kann ja Gott noch Alles anders schicken. Soll uns aber seine Strafe noch länger treffen, so bitt' nachher, was Du vermagst, daß Du in Steiermark oder in einer näheren Gegend, wo noch »ein bissel Berge« sind, etwas erbittest, und dann, wenn unser liebes Vaterland keine Hoffnung mehr hat, österreichisch zu werden und Du in's Tyrol zu kommen, dann will ich zu Dir meinem herzallerliebsten Mann gehen.

Ich danke Dir, lieber Joseph, für den Neujahrwunsch. Gott verleihe mir, daß wir unter Oesterreichs Regierung in unserem Tyrol wieder zusammenkommen, damit Du, lieber Mann, jene, die uns helfen können, von unserem Elende recht überzeugen kannst.

Noch muß ich Dir zu meinem und Deinem Kummer offenbaren, daß alles Vieh erkrankt ist! ein Stück ist schon verloren, bei den andern Zweien sind wir keinen Tag sicher, daß sie nicht auch hin sind. An Arzneien und Doktoren sind bereits schon 50 Fl. verwendet worden. Jetzt denk' Dir noch die großen Steuern dazu. Noch einmal, herzallerliebster Mann, bitte um Hülfe für Dein verlassenes Weib und Kinder, und sei mir tausend Mal gegrüßt und dem Schutze Gottes und der Gnade des Kaisers empfohlen. Schreibe bald und höre nicht auf zu lieben

Den 5. Jänner 1811.

Dein treues Weib

Maria Speckbacherin.

Nachschr. Deine lieben Kinder lassen Dich herzlich grüßen, sie beten fleißig für Dich und fragen oft: Kommt unser Vater nicht mehr zu uns?

Nach Empfang dieses Briefes lehnte Speckbacher jeden Vorschlag ab, der ihn an Ungarn fesseln könnte, und war bemüht, eine kleine Besitzung in Oesterreich zu kaufen, was ihm auch unter Beihülfe einiger Freunde gelang. Nun schrieb er seiner Frau, sie möchte kommen, und im April 1811 kam sie wirklich nach der Kaiserstadt; aber das wiener Leben gefiel ihr so wenig und ihr Heimweh erwachte so schnell, daß die gute Tyrolerin nach wenig Wochen ihre Rückreise antrat. Bei Salzburg ward sie aber von den Bayern festgenommen und dreizehn Wochen lang in Gefangenschaft gehalten. Die arme Frau kam fast von Sinnen, da sie auch noch erfuhr, daß ihre Kinder erkrankt seien. Ihrem Manne war es mit seinem Güterkauf auch schlecht gegangen, er mußte das kaum erworbene Eigenthum wieder zurückgeben, da er die darauf stehen gebliebenen Summen nicht sogleich abtragen konnte. Darauf verwaltete er für den jungen Hofer ein Bauerngut, welches demselben vom Kaiser geschenkt worden war.

Außerhalb seines Berglandes schien jedoch der Held ganz aus seinem Gleichgewicht gekommen zu sein; namentlich war er öfters in Geldnoth. Doch erwachte auch die alte Kühnheit wieder, als er mit einem Engländer die Wette einging, den höchsten noch nie betretenen Punkt der gothisch durchbrochenen Spitze des Stephansthurmes zu erklimmen, welch lebensgefährliches Wagstück er zum großen Erstaunen der Wiener mit vollster Sicherheit glücklich durchführte. Der hocherfreute Engländer lud den tyroler Mann nach England ein, was aber dieser ablehnte? Damit widerspricht J. G. Mayr, Speckbachers Biograph, den bisherigen Angaben des Brockh. Konv.-L., das den Tyroler Helden nach England reisen und am Triumphzuge von 1813 Theil nehmen läßt.

Als im Sommer 1813 Oesterreich die gewaltigsten Rüstungen wider Napoleon machte, ward Speckbacher nach Tyrol geschickt, um das Land wider Bayern, das damals noch mit Frankreich verbunden war, aufzubringen. Doch der bayerschen Herrschaft muß nachgerühmt werden, daß sie manche früheren Fehler verbessert und dem Volke die Hand zur Versöhnung geboten hatte, so daß jetzt eine Insurrektion schwerlich erfolgt sein würde. Speckbacher wurde zum wirklichen Major der Armee ernannt und erschien in Uniform daheim, nicht eben freundlich von vielen seiner Landsleute betrachtet, von Bayern aber neuerdings geächtet. Glücklicherweise gestalteten sich die politischen Verhältnisse zwischen Oesterreich und Bayern im Oktober aufs Beste, indem sich zwei stammverwandte Völker zu gleichem Kampf für deutsche Freiheit die Hände reichten. Das frische tapfre Heer der Bayern, 50,000 Mann stark, vom Feldmarschall Wrede geführt, trat wieder gegen Napoleon in die Schranken und zwang ihn bei Hanau zu unaufhaltsamer Flucht. Dort am Main kämpften Oesterreicher, Bayern und Tyroler in schönem Verein. Am 31. März 1814 hielten die verbündeten Monarchen ihren Einzug in Paris, und in Folge des Pariser Vertrags vom 30. Mai kam Tyrol mit Vorarlberg wieder an Oesterreich zurück, etwas später, im Jahr 1816, auch Salzburg und das sogen. Innviertel, wofür Bayern mit Würzburg, Aschaffenburg und der Rheinpfalz entschädigt wurde.

Frei konnte nun auch Held Speckbacher in die geliebte Heimath zurückkehren, und die ihm dankbare österreichische Regierung ertheilte ihm ein Gnadengehalt von 1000 Gulden. Als im Jahre 1816 der Kaiser Franz von Oesterreich aufs Neue von seinen Tyrolern zu Innsbruck den Huldigungseid empfing, führte Speckbacher als Schützenmajor im festlichen Zuge seine tapferen Innthaler an dem geliebten Monarchen vorüber. Es fehlte zu seinem Glücke bloß noch sein Sohn Anderl, und er wandte sich bittend an den König Max, »daß er nicht zweifle, ein so guter König, der mit so außerordentlicher Großmuth den Sohn seines Gegners behandelt, werde ihm jetzt auch sein Kind wieder ganz geben, um es in einem Staate ferner ausbilden und dienen lassen zu können, der jetzt mit Bayern nicht nur innig befreundet, sondern auch durch die Bande der engsten Verwandtschaft mit demselben umschlungen sei.«

Bayerns König gewährte die Bitte, und der junge Andreas Speckbacher, nachdem er in den verflossenen sechs Jahren zu München eine sehr tüchtige Bildung empfangen hatte, kehrte freudig zu den Bergen zurück, zu denen sein Auge aus der Ferne oft mit Sehnsucht hingeblickt hatte, und zu dem Vater, dessen Liebling er war.

Die Familie zog nach Hall, da dem durch so viele Mühsal und die erlittenen Verwundungen geschwächten Körper Speckbachers der Landbau zu schwer ward. Mit Anfang 1820 begann seine Schwäche bedenklicher zu werden; es stellte sich eine Nervenkrankheit ein, welcher er am 23. März, erst 53 Jahre alt, in den Armen seines treuen Weibes erlag. Seine irdische Hülle deckt, an der Pfarrkirche zu Hall angebracht, ein einfacher Leichenstein von weißem Marmor; darauf ist nicht sehr geschmackvoll die Verdienstmedaille mit der großen Kette und dem Brustbilde des Kaisers dargestellt, worunter die Worte stehen:

Im Kriege wild, doch menschlich auch,

Im Frieden still und den Gesetzen treu,

War er als Krieger, Unterthan und Mensch

Der Ehre wie der Liebe werth.

Hierauf folgt in ganzen Zeilen eingegraben:

Joseph Speckbacher,

tyrolischer Landes-Schützen-Major,

geboren zu Gnadenwald den 14. August 1768,

gestorben zu Hall

am 28. März 1820.

Der Kaiser ehrte die Verdienste des Verstorbenen noch dadurch, daß er der Wittwe ein Jahrgeld von 500 Gulden und jedem der vier hinterlassenen Kinder eine jährliche Unterstützung von 100 Gulden bewilligte. Speckbachers erstgeborener Sohn Andreas studirte zu Schemnitz in Ungarn mit Auszeichnung das Berg- und Hüttenwesen, und erhielt bei dem Berg- und Hüttenamte zu Brixlegg schon in seinem 25. Jahre eine ansehnliche Stellung. Dort besuchten ihn die Erzherzöge Johann und Karl, denen er mit aller Lebhaftigkeit seine Jugendschicksale erzählte. Im Jahre 1832 ward er zum Verwalter des Berg- und Hüttenamtes in Jenbach ernannt, und versah diese Stelle mit so musterhafter Geschicklichkeit, daß viele Fachmänner nach Jenbach reisten, um die originellen Speckbacherschen Maschinen und Einrichtungen kennen zu lernen. Leider machte eine Lungenkrankheit zu früh für die Familie und das Vaterland dem hoffnungsvollen Leben ein Ende; Andreas Speckbacher starb in seinem 35. Lebensjahre zu Hall am 25. März 1834.

Am 22. April 1858 brachte der Tyroler Bote folgenden Erlaß des Kaisers Franz Joseph:

S. k. k. Apostol. Majestät haben, um auch das Andenken des an der patriotischen Erhebung Tyrols im Jahre 1809 mit hervorragendem Verdienste als Landesschützenmajor betheiligten Joseph Speckbacher zu ehren, mit Allerh. Handschreiben vom 20. l. M. die Ueberführung der irdischen Ueberreste desselben nach Innsbruck, deren Beisetzung in der Hofkirche neben Andreas Hofers Gebein und die Aufstellung eines Denksteines neben dem Monument des letzteren, wie für P. Joachim Haspinger, auf Staatskosten allergnädigst anzuordnen geruht. Der Tag, an welchem dieser Allerh. Anordnung gemäß die Beisetzung der irdischen Ueberreste Speckbachers in der hiesigen Hofkirche erfolgen wird, wird nachträglich bestimmt werden.