|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vergeblich wartete Kaspar auf die Heimkehr seines Vaters. – Seit vielen Stunden schon saß Hiob wieder oben in der Bodenluke und schaute mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit nach Osten hinüber. – Von der Werft her zeigten sich zuweilen in kleineren Haufen die Herero, die seit dem Brande keinen ernsthaften Angriff mehr gewagt hatten und sich vorläufig damit zu begnügen schienen, das Gehöft von fernher zu beobachten. Aber von einer aus Osten heranrückenden Reiterschar, oder auch nur von Herrn Lerse selbst, war nicht die geringste Spur zu bemerken.

Im Anfang hatte Kaspar sich damit getröstet, daß der Vater auf der Station irgend welchen Aufenthalt gehabt habe, und daß sich bei der Weite und Beschwerlichkeit des Weges die Zeit so genau nicht innehalten lasse. Ein paar Stunden mußte man schon zugeben und sich gedulden. Aber es vergingen die paar Stunden, und wieder ein paar. Es verging der Nachmittag, und der Abend nahte. Schon sank die Sonne hinter den westlichen Höhenzügen hinab, schnell folgte ihr die Dämmerung. Aber der Signalschuß, den Hiob abfeuern sollte, sobald er in der Ferne etwas Besonderes entdecken würde, ließ sich noch immer nicht vernehmen.

Ungeduldig stieg Kaspar selbst nach dem Boden hinauf. »Siehst du noch immer nichts, Hiob?« fragte er den wackeren Damara, der von dem langen Wachen und dem unausgesetzten Beobachten so müde war, daß er sich kaum noch aufrecht zu erhalten vermochte.

»Nein, Herr, nichts sehen,« antwortete Hiob, sich mit aller Kraft zusammenraffend, damit sein Herr nicht merken sollte, wie sauer es ihm wurde, noch länger auf seinem Posten auszuharren.

Aber Kaspar merkte es doch, fühlte er selbst sich doch so abgespannt, daß nur sein starkes Pflichtgefühl und sein zäher Wille ihn noch auf den Beinen erhielten. »Dann gehe jetzt hinunter und lege dich schlafen,« sagte er. »Ich selbst werde die Nacht über hier oben bleiben und wachen.«

Davon wollte Hiob aber durchaus nichts wissen. »Nein, Herr!« entgegnete er. »Herr nicht wachen. Hiob wachen. – Herr so jung; Herr schlafen!«

Hiervon wollte er sich nicht abbringen lassen, bis Kaspar böse wurde und ihn mit Gewalt hinunter zu den anderen trieb, die sich in der Scheune schon ein Lager hergerichtet hatten. – Seit mehr als dreißig Stunden hintereinander waren sie nun unaufhörlich auf den Beinen gewesen. Kaspar wußte wohl, daß mit einer erschöpften Mannschaft nicht viel anzufangen war. Er hatte streng befohlen, daß sie schlafen sollten. Nur die nötigen Posten hinter der Mauer sollten wachen und von Zeit zu Zeit abgelöst werden.

Bald herrschte tiefe Stille auf dem Hofe. Nur eins der Rinder brüllte hin und wieder, um seinem Unmut über das knappe Futter Ausdruck zu geben, und aus der benachbarten Kluft schallte zuweilen das Heulen eines Schakals herauf, von den Hofhunden mit wütendem Gebell beantwortet.

Einsam lag Kaspar in der geöffneten Bodenluke. Er hatte sich ein Bündel Maisstroh herbeigeschleppt. Darauf hatte er sich ausgestreckt und schaute voll banger Sorge in die Nacht hinaus. Es war jetzt so dunkel, daß man keine zehn Schritt weit über das Tor hinaussehen konnte, hinter dem Gottlieb mit der Flinte auf der Schulter wie eine Schildwache in gleichmäßigen Schritten auf und ab ging. Aber bald mußte der Mond aufgehen, und der war jetzt so hell, daß man weit in das Land hinaus würde sehen können, fast eben so weit, als am Tage.

»Ach! Wenn er doch erst käme!« dachte Kaspar. Ihm war, als müsse mit dem Mond auch der Vater erscheinen. Es war doch kein Wölkchen am Himmel; wo blieb er denn nur? Und unwillkürlich strengte er die Augen an, um das Dunkel zu durchdringen, und mit derselben ängstlichen Spannung, wie seine Augen, arbeitete auch sein Gehör. Aber alles blieb still. – Plötzlich war es ihm, als bewege sich etwas unten im Hause auf der Diele. – Wer mochte das sein? – Hatte er nicht auch Mutter und Schwester gebeten, sich zur Ruhe zu legen? – Er richtete sich auf. – Da war das Geräusch wieder. – Trab – trab – wie von leisen Schritten. Und jetzt kam es die Treppe herauf.

»Wer ist da?« rief Kaspar in die Höhe springend.

»Ich bin es,« antwortete eine leise, traurige Stimme.

»Wer? – Du, Mutter? Warum schläfst du denn nicht? Du hast es doch so nötig!«

»Ich kann nicht schlafen. – Meine Gedanken lassen mich nicht – bis der Vater zurückgekehrt ist. Geh du hinunter, mein Junge; ich werde für dich wachen.«

»Für mich kann niemand wachen, Mutter. Ich muß meine Pflicht tun.«

»Dann will ich dir Gesellschaft leisten. Wir wollen zusammen wachen. Ich vergehe vor Sorge, wenn ich allein bin. Aber wenn ich dich bei mir habe, bin ich ruhiger. – Wo bist du denn? – Ich sehe dich nicht. – Komm, gib mir deine Hand. – O, du mein Sohn!«

Jetzt fühlte sie seine Hand. Sie zog ihn an sich, küßte ihn auf Haar und Stirn und weinte leise – eine lange, lange Zeit.

Willig ließ er es geschehen. Es tat so wohl, und nun erst kam ihm zum Bewußtsein, daß auch er sich vorhin nach der Mutter gesehnt hatte.

Dann holte er noch mehr Stroh herbei, breitete Futtersäcke darüber, ließ die Mutter sich niederlegen und legte sich daneben.

Schweigend ruhten sie so eine Weile. Aber plötzlich kam der Mond herauf, und als seine ersten Strahlen auf Kaspars blondes Haar fielen, beugte sich die Mutter über ihn und küßte ihn wieder.

»O, Gott sei Dank! Du bist es, mein Sohn; – und du bist gesund,« rief sie dabei leise.

»Ja, natürlich, Muttchen, wer sollte es denn sonst sein?« fragte Kaspar, verwundert zu ihr hinaufblickend.

Mit angstvoller Zärtlichkeit küßte sie ihn aufs neue und fuhr dann fort: »Wer es sonst sein sollte? – O Gott! Wenn du es gesehen hättest! Es war so schrecklich!«

»Was denn, Muttchen?«

»Ich lag im Halbschlaf, und da – da habe ich ihn gesehen!«

»Wen denn, Muttchen?«

»Den Vater! – Aber er kam nicht allein. – Zwei Männer waren bei ihm. – Die trugen ihn – und er war so blutig – so bleich!«

»Aber Muttchen! Warum sollte er sich denn tragen lassen? Er hat doch zwei gesunde Beine, der Vater, und wird schon munter angeritten kommen, wenn es so weit ist,« sagte Kaspar, unter erzwungener Heiterkeit den tiefen Eindruck verbergend, den die Worte der Mutter auf ihn gemacht hatten.

Und der bloße Klang seiner Stimme beruhigte Frau Lerse. »Nicht wahr? Er wird wieder kommen. Das glaubst du auch? Er wird ganz gewiß bald wieder kommen?« sagte sie, mit fiebernden Händen Kaspars Kopf umfassend.

»Aber gewiß doch, Muttchen! Warum sollte er denn nicht wieder kommen? Der Vater ist doch so stark und so gut. Ihn wird Gott nicht verlassen,« sagte Kaspar fest, seine Hand auf die ihrigen legend. »Wer weiß, wodurch er aufgehalten wird? Auf dem Bezirksamt gehen die Dinge nicht immer so glatt.«

»Ja, du hast recht. Gott wird ihn nicht verlassen. Ihn nicht! Aber komm – laß uns beten.«

Und sie knieten nebeneinander nieder, Mutter und Sohn, in der hellen Mondnacht und beteten leise.

Dann legten sie sich wieder nieder, und so sehr hatte das Gebet Kaspars Herz beruhigt und gestärkt, daß er bald in tiefen, erquickenden Schlummer versank.

Die Sonne stand schon am Himmel, als Kaspar erwachte. Erschreckt fuhr er in die Höhe, ärgerlich, daß er sich doch von der Müdigkeit hatte übermannen lassen. Aber als er sich umschaute, sah er, daß er im Schoß seiner Mutter gelegen hatte, die ihm zärtlich das Haar streichelte und ihn so zuversichtlich und glückselig anblickte, daß er nichts sagen konnte. Er umschlang sie nur zärtlich und küßte sie und war zufrieden, als sie ihm versprach, daß sie sich nun auch niederlegen und tüchtig ausschlafen wolle.

Auf dem Hof unten war nichts Besonderes vorgefallen. Auch die Leute waren ausgeruht und schauten ganz anders drein, als gestern abend, wo die Überanstrengung auf allen gelastet hatte. Pünktlich waren die Posten abgelöst worden und hatten dann ebenfalls geschlafen. Vom Feinde war nichts zu sehen gewesen. Frisch und munter gingen alle an die Arbeit. Alle gaben sich der Hoffnung hin, daß nun die Gefahr vorüber sei, und daß der Herr nun ganz gewiß bald kommen würde.

Das Futter für die vielen Tiere war knapp geworden. Es rechtzeitig zu ergänzen, war jetzt zunächst die wichtigste Aufgabe. Wie das vorige Mal, wurden Traugott und Elias mit einigen Hütejungen und zehn Reitochsen nach dem Kraale hinübergeschickt, um Gras zu schneiden und herbeizubringen. Jeder wußte nun schon, was er hierbei zu tun hatte, und ohne Mühe war die kleine Karawane marschfertig gemacht.

Aber kaum hatte sie den Hof verlassen, als oben von der Bodenluke aus, wo Hiob jetzt wieder die Wache hatte, geschossen wurde. In freudiger Erwartung kam Kaspar herbeigelaufen: »Kommt der Vater, Hiob?«

»Nein, Herr!« rief der Damara zurück, mit aufgeregten Gebärden nach der Richtung zeigend, in der die Werft lag. »Nicht Herr! – Ovaherero kommen wieder.«

Im ersten Augenblick erschrak Kaspar. Das war eine unwillkommene Botschaft! Er hatte sich auf des Vaters Heimkehr gefreut, und nun kamen die Feinde wieder, und gerade jetzt, wo die halbe Mannschaft draußen beim Futterholen war! Aber bald hatte er sich von der Enttäuschung erholt und mit raschem Entschluß, wie immer, seine Anordnungen getroffen.

Noch ehe die Kunde von dem Wiederauftauchen der Herero auf dem Hofe sich verbreitet hatte, jagte einer der Damara hinter Traugott und Elias her: Sie sollten sofort umkehren und nach dem Hofe zurückreiten. – Noch waren die Feinde ziemlich weit. Vielleicht gelang es, vor ihrer Ankunft alles wieder hinter den Mauern zu versammeln.

Aber wie es schien, hatten die Herero von der guten Gelegenheit schon Wind bekommen; denn jetzt sah man sie aus der Ferne eilig heranlaufen.

»Herr! Herr!« schrie Hiob aus der Bodenluke. »Ovaherero nach Kraal laufen! Ovaherero schon Ochsen fortnehmen!«

»Komm herab!« rief Kaspar ihm zu und kletterte auf den Wagen, den er für alle Fälle in der Nähe der Mauer hatte stehen lassen.

Richtig! Da rannten die Herero querfeldein nach dem Flußbett hinüber. Kaspar zählte fünfzehn Mann. Deutlich erkannte er an der Spitze die riesige Gestalt des Beestezwingers. – Und von Traugott und Elias war nichts zu sehen. – Offenbar waren sie schon unten im Flußbett, oder gar schon weiter, drüben auf dem Weideplan. – Wenn sie dort von den Herero überrascht wurden, mußten sie der Übermacht erliegen. – Sollte Kaspar ihnen zu Hilfe eilen? Durfte er den Hof verlassen? Konnte nicht ein zweiter Trupp irgendwo im Hinterhalte liegen und dann die Gelegenheit benutzen, um sich des Gehöftes zu bemächtigen? – Wo war Ismael? War das eine neue Hinterlist, um ihn aus der Deckung zu locken und zu vernichten?

Einen Augenblick überlegte Kaspar. Aber dann war er entschlossen. Den Hof verlassen? Unter keinen Umständen! – Im schlimmsten Falle waren die Ochsen verloren. Traugott und Elias hatten ihre Büchsen bei sich, und auch die Hütejungen trugen ihre Waffen. Sie würden sich schließlich bis in die Nähe des Tores durchschlagen, und dann würde man mit der Gesellschaft schon fertig werden.

»Hiob! Gottlieb! Alle hier heran! Schiebt den Wagen zurück, damit das Tor rasch geöffnet werden kann. – So – dorthin! – Halt! Nun hinauf! Alle hinter die Mauer. – Sind eure Büchsen geladen? – Gut! Also aufgepaßt!«

Im nächsten Augenblick standen alle hinter der Mauer bereit. Noch einmal überzeugte sich Kaspar, ob alles am Tor in Ordnung sei, dann stieg er selbst wieder auf den Wagen. Die Herero waren jetzt in die Höhe des Gehöfts gekommen. Sie mochten etwa sechshundert Schritte entfernt sein. Eine weite Entfernung. Aber das machte nichts. Wenn man nur etwas Zeit gewinnen konnte.

»Achtung! Feuer!« rief Kaspar.

Alle drei schossen ihre Büchsen ab. – Und wirklich stutzten die Herero. Es war wohl niemand getroffen worden. Aber der überraschende Angriff aus der Flanke verfehlte doch seine Wirkung nicht. Man sah deutlich, wie sie zurücksprangen, um aus der Schußlinie zu kommen. Aber lange hielt der Schreck nicht vor. – Bald darauf sammelten sie sich wieder und begannen nach dem Flusse weiter zu laufen.

»Achtung! Feuer!« rief Kaspar wieder.

Aber noch waren Hiob und Gottlieb nicht mit Laden fertig. – Er schoß also allein. – Doch diesmal kümmerten sich die Feinde gar nicht mehr darum. – Wie zum Hohn schwenkten sie ihre Spieße und liefen weiter. Noch wenige Minuten, und sie mußten das Flußbett erreicht haben.

In diesem Augenblick fiel von links her aus der Richtung des Gartens ein Schuß.

»Sind das die Unsrigen?« rief Kaspar, »oder –?« Er dachte an Ismael. Wenn der sich durch die Kluft herangeschlichen hatte und nun den Futterholern in den Rücken fiel!

Aber ehe er noch zu Ende gesprochen hatte, rief Hiob dazwischen: »Heuho! Heuho! – Traugott kommen, Herr! Ochsen kommen! Ovaherero nicht schöne Ochsen haben!«

Mit Freuden erkannte Kaspar, daß der Damara recht gesehen hatte. Jetzt fiel wieder ein Schuß – und bald darauf noch einer. – Die beiden wackeren Nama hatten rechtzeitig kehrt gemacht und waren, um den Herero nicht geradeswegs in die Arme zu laufen, nach dem Garten zu ausgebogen.

Jetzt kamen sie hinter der Dornenhecke auf. – In vollem Trabe jagten sie auf den Ochsen heran. – Doch auch die Herero waren inzwischen umgekehrt, und man sah, wie sie ihre Spieße und Wurfkeulen hinter ihnen her schleuderten. Schon hörte man ihr wildes Geheul.

»Die Weiber heran!« rief Kaspar. »Alle an das Tor! Sobald ich befehle: – aufgemacht!«

Mit angstvollem Geschrei gehorchten die Weiber. – Schußbereit stand Kaspar mit den Männern oben.

Jetzt waren die ersten Ochsen heran, von den Hütejungen mit jämmerlichem Gebrüll angetrieben. Traugott und Elias ritten zuletzt, unausgesetzt schießend, um die nacheilenden Feinde abzuhalten.

»Aufgemacht!« rief Kaspar.

Gleich darauf rasselte der Riegel zurück. Knarrend öffnete sich, von den Frauen mit vereinten Kräften gezogen, der schwere Torflügel. Brüllend schoben sich die geängsteten Tiere, eins das andere drängend, herein.

Aber diesen Augenblick wollten auch die Feinde nicht unbenützt vorübergehen lassen. Mit furchtbarem Geschrei kamen sie herangestürmt, ihre Spieße und Wurfkeulen schleudernd.

»Feuer!« rief Kaspar.

Zwei von den Herero brachen zusammen. Aber mit umso größerer Wut drangen die anderen weiter. – Es gelang dem Beestezwinger, einen von den Ochsen beim Zügel zu fassen und dicht vor dem Tore herumzureißen. Dadurch wurde den anderen der Weg versperrt. Im selben Augenblicke wurde Traugott von einem Spieße getroffen. Die Büchse sank ihm aus der Hand. – Er taumelte und brach zusammen. Vergebens bemühte sich Kaspar einen Standpunkt zu finden, um selbst wieder schießen zu können. Es war nicht möglich. Der Wirrwarr am Tore war so groß, daß er die eigenen Leute getroffen hätte. – Und unaufhaltsam drangen die Herero weiter.

»Folgt mir!« schrie der Beestezwinger. »In den Hof!«

Eben war er im Begriff, einige andere vor sich her zwischen den Ochsen hinein zu schieben, als Kaspar herbeikam. Die Gefahr erkennend, hatte er den Wagen verlassen. Mit einem mächtigen Ruck stieß er dem Beestezwinger den Gewehrkolben vor die Brust, so daß er zurückprallte und den Ochsen losließ. Auch die anderen stutzten nun, und von oben her schossen jetzt Gottlieb und Hiob wieder, die inzwischen hatten laden können.

Im nächsten Augenblick waren sämtliche Ochsen im Hof, und Kaspar selbst schloß das Tor hinter ihnen, noch ehe der Beestezwinger Zeit gefunden hatte, sich vom Boden zu erheben.

Jetzt aber galt es, Traugott zu retten, der noch mit seiner Büchse draußen vor dem Tore lag. Er durfte den Feinden nicht in die Hände fallen, und ebensowenig das gute Gewehr! – Glücklicherweise war Elias unverwundet geblieben.

»Auf den Wagen, Elias! Jetzt haben wir freies Schußfeld!« rief Kaspar und eilte selbst wieder hinauf.

Gleich darauf fuhren ihre Kugeln zwischen die Feinde, die sich jetzt in wilder Wut über Traugott hergemacht hatten. Wieder brachen zwei von ihnen zusammen. Aber noch immer hielten sie stand, von dem Beestezwinger angetrieben, der noch von neulich den linken Arm in der Binde trug, heute aber noch nichts abbekommen zu haben schien.

Auf ihn richtete Kaspar nun seine Büchse. Aber plötzlich schien den Herero die Aussichtslosigkeit des Kampfes zum Bewußtsein zu kommen. Noch bevor Kaspar schießen konnte, ließen sie von Traugott ab, drückten sich so weit gegen die Mauer, daß sie die Kugeln von oben her nicht mehr erreichen konnten, und liefen, ihre Verwundeten hinter sich herschleppend dicht an der Mauer hin davon.

Wenige Minuten später war Traugott glücklich hereingeholt.

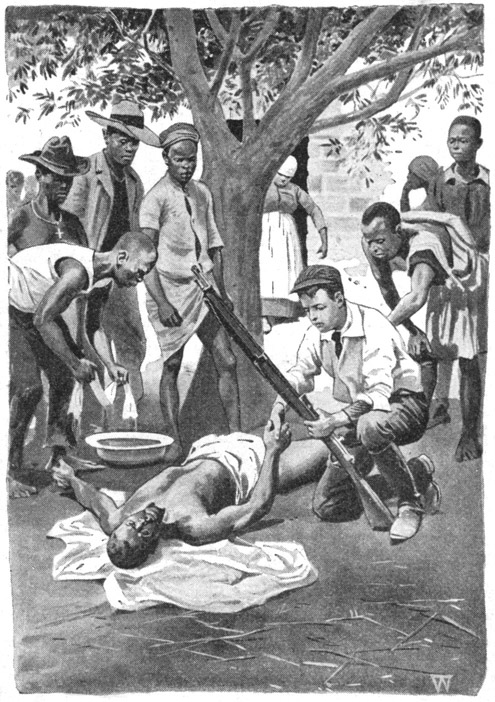

Aber Kaspar sah bald, daß dem Verwundeten nicht mehr zu helfen war. – Der Speer war hinter dem linken Schulterblatt tief eingedrungen. – Bleich und besinnungslos lag Traugott da. – Aber bis zum Tode hatte er die ihm anvertraute Büchse verteidigt. Die schwer verletzte Hand, mit der er sie fest umklammert hielt, ließ erkennen, welch ein schrecklicher Kampf um sie stattgefunden hatte. – Jetzt erst, als sein Herr neben ihm kniete, schob er die Büchse leise von sich, und der Blick, mit dem er Kaspar dabei aus brechenden Augen ansah, zeugte davon, wie glücklich ihn noch im Sterben das Bewußtsein machte, seine Schuldigkeit getan zu haben.

»Braver Freund – ich danke dir!«

Innig drückte Kaspar ihm die treue Hand und sagte leise: »Braver Freund – ich danke dir!«

Ein glückseliges Lächeln war die Antwort. Gleich darauf verschied Traugott, noch ehe Frau Lerse mit dem Verbandzeug herankommen konnte. – Alle knieten neben ihm nieder. In wenigen ergreifenden Worten stellte Kaspar den anderen Leuten vor, wie Traugott nicht nur für seinen Herrn, sondern auch für sie alle gestorben sei, und daß sie ihm alle Dank schuldig seien. Er pries noch einmal seine Treue und Tapferkeit und forderte die Leute auf, ihm nachzueifern.

Dann wurde er in der Scheune aufgebahrt, feierlich wie es hier nur für den Herrn selbst hätte geschehen können. Röschen stellte ihre Blumentöpfe und zwei brennende Kerzen neben das Totenlager. Inzwischen ließ Kaspar vor dem Hause unter den Akazien ein Grab schaufeln, und dahinein wurde Traugott gelegt, während seine Landsleute eins der Kirchenlieder anstimmten, die sie von den Missionären gelernt hatten. –

So war denn dieser Sieg teuer erkauft. Einem der besten und zuverlässigsten Leute hatte er das Leben gekostet, und auch von den Hütejungen waren zwei verwundet. Dem einen hatte eine Wurfkeule das Bein verletzt, so daß er nicht auftreten konnte, der andere war von einem Speer getroffen worden und mußte den rechten Arm in der Binde tragen. Die Verwundungen waren nicht sehr schwer, aber doch so, daß die beiden Burschen zunächst keine Arbeit verrichten konnten. Überdies begann die Munition knapp zu werden, und da keine Patronenhülsen mehr im Hause waren, konnte man sie auch nicht ergänzen. – Unwillkürlich mußte Kaspar an den alten König Pyrrhus denken, von dem er in der Missionsschule gelernt hatte: Noch einen solchen Sieg, und wir sind verloren!

Dabei tauchten jetzt in einiger Entfernung immer wieder die Herero auf. Offenbar warteten sie nur darauf, daß wieder eine Futterkolonne den Hof verlassen würde, die sie überfallen konnten. Denn da der vorige Verproviantierungsritt mißglückt war, konnten sie sich wohl denken, daß der Versuch bald wiederholt werden würde.

Und in dieser Berechnung hatten sie nur allzu recht. Seit dem Morgen schon waren alle Vorräte aufgebraucht. Unruhig liefen die Tiere, die nun schon seit zwei Tagen so knapp gehalten wurden, in der engen Hürde durcheinander, und ihr Gebrüll, durch den Hunger veranlaßt, klang weit über den Hof hinaus. Es war unmöglich, sie noch länger ohne Futter zu lassen. Willig gab Frau Lerse ihre letzten Vorräte an Mehl und Hülsenfrüchten her. Selbst das letzte bißchen Maisstroh wurde vom Boden geholt. Herr Lerse mußte ja doch endlich heimkommen!

Aber Herr Lerse kam nicht. Es wurde Mittag, es wurde zum zweiten Male Nachmittag – er kam nicht. – Und schließlich war nichts mehr im Hause, womit man die Tiere hätte hinhalten können. Die vielen hungrigen Mäuler hatten nur allzubald aufgeräumt. Weinend sah Frau Lerse den Jammer. Wo sie sich blicken ließ, liefen ihr die Tiere nach, weil sie hofften, daß sie von ihr etwas erhalten würden. Es schnitt ihr ins Herz, wenn sie sie unbefriedigt von sich stoßen mußte. Aber sie hatte ja nichts mehr!

Dennoch konnte Kaspar sich nicht entschließen, noch einmal das Leben seiner Leute auf das Spiel zu setzen; denn bei all den großen Gefahren, von denen er sich umgeben sah, quälte ihn die Sorge um eine noch größere, ungewisse, von der er überzeugt war, daß sie sich irgendwo im geheimen vorbereite.

Weshalb war Ismael heute morgen nicht dabei gewesen? Wo steckte er? Was mochte er im Schilde führen? Er, das wußte Kaspar, war sein gefährlichster Gegner. Solange sie sich Auge in Auge gegenüberstanden, fürchtete er ihn nicht. Aber jetzt, wo er nicht da war, wo er ohne Zweifel im stillen irgend eine neue Hinterlist vorbereitete, jetzt beunruhigte er ihn.

Und sein Gefühl betrog ihn nicht. In derselben Stunde stand Ismael vor Kamarinebo, dem Kapitän der großen Hererowerft im Nordwesten, und suchte ihn zu einem Überfall auf Marienhof zu überreden.

»Beeste, sage ich euch, wie ihr noch keine schöneren gesehen habt! Und Kleinvieh – an die Tausend!« prahlte er, und wenn Kamarinebo eigentlich auch andere Pläne hegte und dem Sohne seines wenig beliebten Kollegen Isaak nicht allzuviel Vertrauen entgegenbrachte, so konnte der Ausgang der Verhandlungen doch nicht zweifelhaft sein.

Nachdem Kaspar ihn gestern fortgejagt, war Ismael zu seinem Pferde gelaufen, das er im Flußtal angebunden hatte. Sein Herz war voll Haß und Groll. Der Plan, von Kaspar Branntwein zu erhalten und damit sein Ansehen bei dem Beestezwinger und den anderen wieder zu erkaufen, war mißglückt. Vor den eigenen Leuten durfte er sich also nicht mehr blicken lassen. Nun wollte er es bei den fremden versuchen. Die sollten ihm zur Ausführung seines Racheplans behilflich sein. Es kam ihm jetzt gar nicht mehr darauf an, eigenen Vorteil zu erringen und von dem Raube besonders viel abzubekommen. Nur an Kaspar Rache nehmen wollte er und den Hof vernichten. Alles töten, was dort sich ihm entgegengesetzt hatte, und dann vor den eigenen Leuten prahlen und sich an ihrem Ärger weiden, wenn sie sahen, wie die anderen sich über die kostbare Beute hermachten.

Das Pferd hatte sich inzwischen von dem vorhergegangenen tollen Ritt erholt. Munter trabte es davon. Aber es wurde doch Abend, bis er die Werft des Kamarinebo von einem Hügel aus vor sich liegen sah. – Doch, was war das? Kein Licht, kein Feuerschein weit und breit? Nicht eine Spur von Leben in dem ganzen großen Dorfe?

Eilig ritt er weiter und erreichte bald den Kraal. – Er war leer. – Dann kam er an die Hütten, auf den Wasserplatz, an das weiße Haus des Häuptlings. Alles öde und verlassen. Er pochte an die verschlossene Tür. Niemand antwortete. Es war kein Zweifel mehr: der ganze Stamm war getrekkt. Wohin sollte er sich wenden, um ihn zu finden? Sollte er unverrichteter Sache wieder umkehren? Wieder zurück zur eigenen Werft, wo sie ihn verhöhnen und vielleicht erschlagen würden?

Nein! Mit der ganzen Zähigkeit seiner Rasse sträubte er sich gegen diesen Gedanken. Eifrig suchte er weiter. In einer Hütte glimmte noch das Feuer auf dem Herde. Sie konnten also noch nicht lange fortgezogen sein. Er untersuchte die Spuren. Sie deuteten nach Norden. Dort waren größere Mengen von Tieren gegangen, das war sicher. Aber bald verwischte sich die Spur. Ein Teil schien nach links, ein anderer nach rechts abgebogen zu sein, um den vorliegenden Bergrücken zu umgehen. Welcher Richtung sollte er folgen?

Plötzlich hörte er aus einer der letzten Hütten ein dumpfes Stöhnen. Er band sein Pferd an und ging hinein.

Tiefes Dunkel herrschte in dem Raume, in den kein Mondstrahl den Weg finden konnte. Nichts war zu sehen. Aber aus einem Winkel klang wieder das furchtbare Stöhnen.

»Wer ist hier?« fragte er leise. Das Herz klopfte ihm, und er erschrak vor seiner eigenen Stimme.

Keine Antwort. Nur immer das entsetzliche Stöhnen.

»Wer ist hier? Bist du ein Mensch, oder ein Geist?« fragte er wieder.

Auch diesmal blieb die Antwort aus.

Vorsichtig tappte er sich nach der Stelle, von wo die Klagetöne zu kommen schienen. – Endlich stieß sein Fuß an etwas Weiches. Er bückte sich, um mit der Hand danach zu fassen, prallte aber entsetzt zurück. Er hatte etwas Warmes, Klebriges berührt. – Blut? …

Erst nach längerer Zeit konnte er es über sich gewinnen, zum zweiten Male danach zu fassen. Und diesmal fühlte er deutlich die nackten, zuckenden Glieder eines Menschen.

»Wer bist du und was machst du hier?« fragte er wieder.

Und diesmal schien es, als ob der Unglückliche antworten wollte. Aber nur unverständliche, gurgelnde Laute kamen aus seiner Kehle hervor.

Endlich packte ihn Ismael bei den Beinen und schleppte ihn so aus der Hütte an das Mondlicht. Mit Schaudern sah er nun, daß es ein alter Damara war, den man geblendet hatte. Vermutlich war er krank, oder zu schwach gewesen, um den anderen zu folgen, und da sie fürchteten, daß er sie, wenn er unversehrt zurückgelassen wurde, auf irgend eine Weise verrate, hatten sie diese Grausamkeit an ihm verübt und den Sterbenden im Dunkel der Hütte sich selbst überlassen.

Bei dem Herausschleifen hatte der Alte die Besinnung verloren. Mit zurückhängendem Kopfe lag er vor dem schaudernden Herero da. Doch war er noch nicht tot, wie es schien. Ismael warf sich neben ihm nieder, legte das Ohr an seine Brust und horchte. – Ja, noch war Leben in ihm, und also würde man doch vielleicht etwas von ihm erfahren können.

Er lief zum Brunnen und holte in den Handflächen etwas Wasser herbei. Das schüttete er ihm über das Gesicht. Aber es dauerte lange, bis der Alte wieder ein Lebenszeichen von sich gab. Endlich bewegte er den Kopf etwas und stieß wieder einen langen, schmerzlichen Seufzer aus. Ismael legte ihm einen Stein unter den Kopf, holte abermals Wasser und ließ es ihm auf die Lippen träufeln. Und wirklich öffnete der Alte jetzt den Mund, um das erquickende Naß aufzunehmen. Jetzt hielt Ismael die Zeit für gekommen, ihn wieder anzureden.

»Bist du ein Verräter?« sagte er, »daß sie dich so zugerichtet haben? Dann verrate mir jetzt auch, wo sie hingezogen sind.«

Der Alte bewegte die Lippen etwas. Aber kein Ton kam daraus hervor. Nur aus dem leisen Schütteln des Kopfes glaubte Ismael eine Antwort zu verstehen.

»So? … Also kein Verräter? – Nun, auch gut. Ich bin auch kein Feind, dem du etwas zu verraten brauchtest. Ich bin Ismael, des Kapitän Isaaks Sohn, und habe eine wichtige Botschaft an Kamarinebo. Du wirst deinem Herrn einen großen Dienst erweisen, wenn du mir sagst, wo ich ihn finde.«

Sorgfältig beobachtete er dabei die Lippen des Sterbenden. Aber es verging eine lange Zeit, bis diese sich wieder bewegten, und nun war es Ismael, als habe er das Wort Omaruru verstanden.

»Also auf dem Wege nach Omaruru sind sie, sagst du?« fragte er, um sich zu vergewissern.

Leise nickte der Alte mit dem Kopfe, und es schien, als ob er noch etwas sagen wolle.

Aber vergebens bemühte Ismael sich, es zu enträtseln, und er wußte genug. Nach Omaruru, dem alten Häuptlingssitz der Ovaherero, waren sie gezogen. Das war sehr glaubhaft; denn in einer Botschaft des Oberkapitäns Samuel Maharero hatte es auch gestanden daß dort sich alle Ovaherero versammeln sollten, und auch er hatte nur auf die Kunde vom Vater gewartet, daß er die Leute und das Vieh dorthin führen solle.

Nach Omaruru also. Nun kannte er doch wenigstens die Richtung, und nun würde es ihm schon gelingen, sie einzuholen.

Ohne sich um den Alten weiter zu kümmern, der nun bald eine Beute der Hyänen und Schakale werden mußte, schwang er sich auf das Pferd und ritt, den Spuren folgend, nach Nordwesten davon.

Er ritt die ganze Nacht hindurch und erblickte gegen Morgen endlich in der Ferne ein Lagerfeuer. Darauf sprengte er zu und erkannte bald, daß dabei ein Trupp Herero mit einer großen Kleinviehherde lagerte.

»Heuho! Ihr da!« rief er ihnen schon von weitem zu. »Gehört ihr dem Kamarinebo?«

»Ja, dem gehören wir,« klang es zurück. »Was willst du von uns?«

»Ich bin Ismael; kennt ihr mich nicht?«

»Nein, wir kennen dich nicht. Aber wenn du Ismael, der Sohn des geizigen Isaak bist, dann bleibe nur, wo du bist. Wir wollen mit dir nichts zu schaffen haben.«

»Und ich will mit euch auch nichts zu schaffen haben,« antwortete Ismael protzig. »Ich suche euren Herrn. Führt mich sogleich zu ihm, oder es soll euch übel bekommen.«

Eine Weile berieten die Leute. Am liebsten hätten sie ihre Spieße gebraucht und den Sohn des Verhaßten davongejagt. Aber Ismael saß so stolz auf seinem Pferde mit der Büchse auf dem Rücken und sah sie so gebieterisch von oben herab an, daß sie sich doch endlich eines anderen besannen und sagten: »Wenn du zu unserem Kapitän willst, so soll es uns recht sein. Er ist mit den Kriegern und dem Großvieh vorausgeritten. Am Giraffenberg wollte er auf uns warten.«

»Wo ist der Giraffenberg?«

»Dort drüben, siehst du? Es ist der höchste dort im Norden. Bis um die Mittagsstunde kannst du ihn erreichen.«

»Und dort werde ich sicher euren Herrn finden? Weh euch, wenn ihr mich falsch berichtet! Ich werde schon dafür sorgen, daß der große Oberkapitän euch alle als Verräter aufhängen läßt!«

»Wir sind keine Verräter, und dort wollte der Kapitän auf uns warten. Mehr wissen wir dir nicht zu sagen.«

Ismael ließ sich nun von ihnen den Weg zeigen und ritt, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, weiter, in der Richtung auf den Giraffenberg, der sich mit seinem langgestreckten Rücken und der schlanken Kuppe an der einen Seite bald deutlich vom Morgenhimmel abhob.

Schon nach einigen Stunden traf er abermals einen Hererohaufen. Aber der Kapitän war wieder nicht darunter, und Ismael mußte sich auch diesmal die weitere Auskunft erst von den ihm übelgesinnten Leuten erzwingen. Ihr Herr sei beim Giraffenberge, hieß es, und mehr wüßten sie nicht.

Endlich – die Mittagszeit war schon vorüber – erreichte Ismael den Giraffenberg, und im Schatten einiger großen Anabäume sah er hier nun den Haupttrupp gelagert. In der Mitte ragte ein weißes Zelt auf von dem ein Stück feuerrotes Zeug als Fahne wehte. Dort also mußte Kamarinebo sein.

Die Wachtposten, die um den Berg ausgestellt waren, hielten ihn an. Aber er machte nicht viel Umstände mit ihnen. »Führt mich zu eurem Kapitän!« fuhr er sie an, »oder ich will es euch eintränken, einen Häuptlingssohn anzuhalten! Seht ihr nicht, daß ich große Eile habe?«

Eingeschüchtert wichen die Leute zur Seite und ließen ihn durch. Gleich darauf stand er vor Kamarinebo, der, eine Pfeife rauchend, vor seinem Zelt saß und höchlichst entrüstet war, daß ein Fremder es wagte, so ohne weiteres unangemeldet vor ihm zu erscheinen.

Er war ein baumlanger, vierschrötiger Mensch, der in seinem Schlapphut und mit der breiten roten Schärpe, die er um den mächtigen Leib geschlungen hatte, noch riesenhafter aussah, als er in Wirklichkeit war. Seine Kapitänsstellung verdankte er nicht besonderer Klugheit und Verschlagenheit, wie Isaak, sondern seiner alle überragenden äußeren Persönlichkeit, seiner großen Kraft und seiner bei allen Stammesgenossen berühmten Tapferkeit. »Er kämpft wie Kamarinebo,« hieß es weit und breit, und namentlich in den blutigen Fehden mit den Hottentotten hatte er eine hervorragende Rolle gespielt. Deshalb hatte Samuel Maharero ihn jetzt auch zu seinem Stellvertreter bei den Stämmen des Westens ernannt, die sich bei Omaruru sammeln sollten, während er selbst in den östlichen Gebieten die Eisenbahn zerstören und die Militärstationen vernichten wollte.

Diese Auszeichnung hatte Kamarinebos an und für sich sehr starkes Selbstbewußtsein noch mehr gehoben. Er hielt sich für den bedeutendsten Mann im Lande und ließ sich von seinen Leuten danach behandeln. Niemand durfte ohne seine Erlaubnis vor ihm erscheinen, nicht einmal seine Großleute, und wer mit ihm sprach, mußte die Hände über der Brust zusammenlegen und sich tief verneigen. Im übrigen war er ein echter Herero: Seine Beeste gingen ihm über alles, und wenn sich Gelegenheit bot, seinen Viehstand zu vergrößern, kam es ihm gar nicht darauf an, von seiner erhabenen Höhe herabzusteigen und wie ein gewöhnlicher Sterblicher zuzulangen.

Darauf baute der schlaue Ismael seinen Plan, und es zeigte sich bald, daß er die Sache am rechten Ende angefaßt hatte. Ohne sich um den Entrüstungsausbruch des großen Mannes weiter zu bekümmern und sich bei Förmlichkeiten oder einer Vorrede aufzuhalten, fiel er gleich mit der Tür ins Haus und machte von der Herde, die man mit leichter Mühe in Marienhof erbeuten könne, eine so verlockende Vorstellung, daß Kamarinebo bald lüstern danach wurde und dem anfangs so unwillkommenen Gaste alles weitere darüber verzieh: den verhaßten Vater, die Verletzung der Form und selbst den hochtrabenden Ton, den er sonst von niemand geduldet haben würde.

»So schön also sind die Beeste und so groß ist die Herde, sagst du?« begann er, nachdem Ismael ihn endlich zu Worte kommen ließ.

»Du hast gewiß prächtige Beeste,« antwortete Ismael, ihn wieder bei seiner schwachen Seite fassend. »Mein Vater hat nicht einen einzigen, der sich den deinigen an die Seite stellen könnte. Aber wenn du die des Deutschen gesehen hättest! Sie sind so herrlich, daß keiner außer dir würdig wäre, sie zu besitzen.«

»So, so?« sagte der Häuptling geschmeichelt und blies eine dicke Rauchwolke aus seiner Pfeife. Dann aber maß er Ismael mit mißtrauischen Blicken und fuhr fort: »Aber wenn die Beeste so schön und so leicht zu haben sind, warum holt ihr sie euch dann nicht selbst? Dein Vater gönnt doch sonst nicht leicht einem anderen etwas Gutes.«

»Mein Vater ist mit den Kriegern zum Oberhäuptling gezogen. Er hat mich allein mit ein paar erbärmlichen Viehhütern auf der Werft zurückgelassen. Die Schufte sind zu feige, als daß man mit ihnen etwas unternehmen könnte. Deshalb bin ich zu dir geeilt; denn du bist der Tapferste im ganzen Lande und du wirst es gewiß nicht dulden, daß die Deutschen uns verspotten und schönere Beeste haben, als du.«

»Nein, du hast recht: das werde ich niemals dulden!« rief Kamarinebo aufspringend und die gewaltigen Glieder reckend. »Aber das sage ich dir: Wenn du glaubst, daß ich für euch die Arbeit verrichten und euch dann die Beute überlassen werde, dann bist du gewaltig im Irrtum. Wenn ich sie hole, die Beeste, dann will ich sie auch behalten!«

»Du wirst behalten, was du willst,« entgegnete Ismael geschmeidig. »Und du wirst dem Freunde, der dir die gute Beute gewiesen hat, abgeben, so viel du für gut befindest.«

Diese Worte gefielen dem Häuptling sehr, und mit leichter Mühe waren nun auch die Bedenken beseitigt, daß er doch eigentlich nach Omaruru müsse, um den Oberbefehl zu übernehmen. Was machte es schließlich aus, wenn er ein paar Tage später nach Omaruru käme; war doch seine Herde dann um so viele schöne Beeste größer!

So ließ er denn seine Großleute kommen, eröffnete ihnen seinen Beschluß, gegen den niemand etwas einzuwenden wagte, und befahl, daß man sogleich zum Aufbruch rüsten und ihm mit sechzig Kriegern nach Marienhof folgen solle. Am nächsten Morgen gedachte er dort zu sein, und da er über zwanzig Gewehre verfügte, unter denen sich mehrere portugiesische Magazingewehre befanden, schwelgte Ismael schon in dem Bewußtsein, daß nun bald die Stunde kommen würde, wo er seine Rache an dem verhaßten Buschläufer würde befriedigen können.

So zogen sich denn die Wolken des Unheils immer düsterer über dem bis jetzt so tapfer verteidigten Hofe zusammen, und wenn Kaspar von dem vernichtenden Schlage, den Ismael gegen ihn vorbereitete, auch noch nichts wußte und nur im stillen ahnte, daß noch etwas besonders Schreckliches unerwartet über sie hereinbrechen würde, so war die Lage in Marienhof doch ohnedies schon so verzweifelt, daß ein weniger fester Charakter als der seine längst den Mut verloren hätte.

Im Laufe des Nachmittags war die Unruhe der hungernden Tiere so groß geworden, daß es unmöglich schien, noch länger mit dem Futterholen zu warten. Eben war Kaspar auf den Boden gestiegen, um nach den Hererobanden auszuschauen, die unaufhörlich in der Umgegend des Hofes herumstreiften, als ein furchtbarer Lärm hinter dem Hause ihn zurückrief. Ein gewaltiges Brüllen und Stampfen hub an und dazwischen schrieen die Männer und kreischten die Weiber.

Er eilte in den Hof, und nun sah er, daß der eine der Stiere, die schon längst hätten an die Kette gelegt werden müssen, sich losgerissen hatte und, alles mit seinen Hörnern niederstoßend, zwischen den anderen Tieren herumraste. Ihn einzufangen, war unmöglich. Es blieb also nichts übrig, als das wild gewordene Ungetüm so schnell als möglich vom Hofe zu jagen und den Feinden preiszugeben.

»Macht die Hürde auf!« rief Kaspar. »Treibt ihn heraus!«

Bald darauf raste der Stier durch den vorderen Hof. Aber in seiner Wut fand er das Tor nicht, das Kaspar selbst inzwischen geöffnet hatte. In blinder Raserei stürmte er mit seinen Hörnern gegen die Haustür. Krachend brach sie zusammen, und der Stier hinein in die Diele, wo er mit wütendem Gebrüll alles vernichtete, bis Kaspar, der allein sich heranwagte, ihm eine Kugel in die Flanke jagte.

Schnaufend wandte sich der verwundete Stier nun gegen seinen Angreifer. Aber Kaspar sprang geschickt beiseite. Das Tier stürzte an ihm vorbei auf den Hof und brach dort gleich darauf mit entsetzlichem Gebrüll zusammen.

Aber auch die anderen Stiere fingen nun an, an ihren Ketten zu reißen, und ihre Wildheit teilte sich den anderen Tieren mit. Es half nichts: Wenn man sie nicht alle verlieren wollte, mußte ein neuer Ausfall gewagt werden.

Aber, durch den Lärm auf dem Hof angelockt, waren die Herero jetzt wieder dichter an die Mauer herangekommen. Es wäre unmöglich gewesen, ungesehen an ihnen vorbei zu kommen, und wenn man ein Gefecht bestehen mußte, wie am Morgen, dann würden die letzten Patronen draufgehen, dann würde man vollends wehrlos sein.

Glücklicherweise kam bald die Dämmerung, und da gegen Abend dichtes Gewölk am Himmel aufgezogen war, konnte man auf eine dunkle Nacht hoffen, in deren Schutz sich vielleicht der Ausfall bewerkstelligen lassen würde. Kaspar bereitete also alles vor. Er ließ die Leute zusammentreten und fragte sie, wer das kühne Unternehmen wagen wolle. Ängstlich schwiegen die Damara. Aber Elias trat vor, und schließlich erklärte auch Gottlieb, daß er mitgehen wolle.

»Gut denn,« sagte Kaspar, ihnen zum Dank die Hand reichend. »Mit Ochsen dürft ihr nicht wieder hinaus. Das würden unsere Feinde sehen und euch angreifen. Aber ich will euch die Wagenpläne geben. Mit denen schleicht ihr euch am Garten hin, rafft hinein, soviel nur hineingehen will, und schleift sie vorsichtig hinter euch her nach dem Hofe zurück. Habt ihr verstanden?«

Die Leute nickten und standen bald marschbereit am Tore. Kaspar wartete nun eine Weile, ob die Herero sich wieder zeigen würden. Aber es schien jetzt alles still zu sein. Sobald es also völlig Nacht geworden war, stieg er mit Hiob auf den Wagen, um ihnen im Notfalle Hilfe bringen zu können und ließ sie hinaus.

Vorsichtig schlichen sich die beiden Leute an der Mauer hin und kehrten nach einer halben Stunde, die zwei mächtigen Bündel mit frischem Futtergrase hinter sich herschleifend, unversehrt zurück, um dann, nachdem die Pläne auf dem Hofe geleert waren, aufs neue hinauszuziehen.

So waren sie schon viermal glücklich heimgekehrt, als dem so schwergeprüften Marienhofe ein neuer Feind erstand, an den bisher noch niemand gedacht hatte; ein Feind, der hundertmal schlimmer war, als der kaum gestillte Hunger und all die Hererobanden, die draußen mit ihrer Mordlust drohten; ein Feind, gegen den alle Tapferkeit und Entschlossenheit, alle Klugheit und aller Mut machtlos waren; ein Feind, dem jeder erliegen muß, über den er in diesem sonnendurchglühten Lande herfällt: Eben waren die Tiere dabei, sich mit wilder Gier über das endlich herbeigeschaffte Futter herzumachen, als die Hütejungen, die am Brunnen arbeiteten, um die hölzernen Tröge zum Tränken zu füllen, mit entsetztem Geschrei angelaufen kamen: »Herr! Herr! Komm Brunnen! Kein Wasser! Kein Wasser!«

Kaspar erbleichte. – Für alles hatte er bis jetzt Rat gewußt. Feuers- und Feindesnot hatte er bestanden. Nie hatte er gewankt und gebangt, so Schweres auch in den drei fürchterlichen Tagen über ihn hingezogen war. – Aber kein Wasser! – Kein Wasser! – Das war das Ende. Wenn morgen früh die Sonne heraufkam, die liebe Sonne, an deren immer hellem Schein er sonst so oft seine Freude empfunden hatte, wenn morgen die goldene Scheibe am Himmel heraufzog und ihre sengenden Strahlen herniedersandte, dann brachte sie den Tod! – Der Hunger war schrecklich. Aber er ließ sich eine Weile ertragen, und das notdürftigste Futter konnte schließlich doch herangeschafft werden. Aber an Durst gingen in diesem heißen Lande binnen kurzer Zeit Mensch und Tier zu Grunde, und für mehr als tausend Lebewesen das Naß aus den Wasserstellen des Flußbettes herbeizuholen, wäre gänzlich unmöglich gewesen. Kein Wasser! Das war ein Todesurteil. Das war der Untergang für Haus und Hof und für alle, die seit drei Tagen darin bangten und vergeblich auf die Heimkehr des Herrn warteten!

Aber noch wollte Kaspar die entsetzliche Kunde nicht glauben. Er lief selbst zum Brunnen. »Höher den Schwengel! Kräftiger herunterdrücken! Es kann nicht möglich sein!« – Doch soviel die Leute auch arbeiteten, kein Tropfen kam mehr aus dem Rohre.

»Bindet mir einen Strick um den Leib! Ich will selbst hinunter!« rief Kaspar.

Frau Lerse wollte es nicht zugeben, aber er bestand darauf. »Haltet fest! Und zieht mich wieder hinauf, sobald ich rufe!«

Gleich darauf schwebte er unter dem Brunnenrande, mit verzweifelten Blicken hinab starrend, ob sich der Wasserspiegel noch nicht erkennen lassen wollte. Aber alles blieb ruhig und dunkel.

Endlich hatte er die Sohle des viele Meter tiefen Brunnenschachtes erreicht, und nun sah er, daß alle Hoffnung umsonst war. Kaum zwei Finger breit stand das Wasser über dem Gestein, aus dessen Spalten nur hier und dort ganz dünne Strahlen hervorrieselten. Es mußte viele Stunden dauern, bis es wieder so weit gestiegen sein würde, um das Schöpfgefäß zu füllen. Für Tage hinaus war nicht daran zu denken, daß der Brunnen Wasser genug hergeben würde, um nur den Bedarf der Menschen zu decken. An das Tränken der Tiere war daher unter keinen Umständen zu denken.

Unversehrt kehrte Kaspar aus der Tiefe zurück, aber mit sich brachte er nur die Gewißheit, daß er nun nicht länger im stande sein würde, das ihm anvertraute Gut des Vaters zu verteidigen. Bis zum Morgen noch konnte er den Hof halten. Wenn der Vater dann nicht zurück war, gab es nur noch die Möglichkeit, das Gehöft zu verlassen und den Versuch zu machen, sich irgendwohin durchzuschlagen.

Frau Lerse hatte sich bis jetzt sehr wacker gehalten. Aber bei diesem Gedanken brach sie zusammen. Den Hof verlassen, den sie in jahrelanger, unendlicher Mühe und Sorge sich aufgerichtet hatten? Nein! Lieber wollte sie sterben!

»Tu das nicht, mein Sohn! Tu das nicht! Der Vater muß ja kommen! Der Himmel wird uns nicht verlassen!« rief sie in Verzweiflung und ließ nicht ab, bis Kaspar den Plan, schon die Nacht zur Flucht zu benutzen, wieder aufgegeben hatte.

»Gut denn, Mutter, so will ich bis zum Morgen warten,« sagte er traurig. »Aber wenn der Vater dann nicht kommt, was dann?«

»Er wird kommen! Er wird kommen! Ich weiß es!«

»Aber wenn du dich dennoch irrst, Mutter! Wenn morgen die Sonne kommt und den Tieren die Eingeweide ausdörrt?«

»Dann opfere sie. Laß sie hinaus! Überlasse sie den Feinden! Aber rette den Hof! Bewahre deinem Vater das Haus, an dem sein Herz hängt und dessen Verlust ihn zu Grunde richten wird!«

»Dann also, wie du willst, bis zum Äußersten! Bis zum letzten Atemzuge!« rief Kaspar.

In diesem Augenblick kam Hiob, der in der Bodenluke die Wache hielt, mit der Nachricht, aus der Ferne lasse sich das Getrappel nahender Pferde vernehmen.

»Von Osten?« rief Kaspar, in der freudigen Hoffnung, daß es nun doch endlich der Vater sein könne.

»Nein, Herr,« antwortete Hiob. »Nicht Ost – West. Hiob ganz gewiß hören – viele Pferde!«

Entsetzt blickte Kaspar ihn an. Von Westen? – Unwillkürlich mußte er an Ismael denken. Kam jetzt das Schreckliche, das er immer geahnt hatte?

»Ich muß selbst sehen!« rief er und eilte auf den Boden. Die Reiter waren inzwischen herangekommen. Es waren ihrer sechs. Ganz deutlich konnte man die Umrisse der Gestalten erkennen, obwohl noch immer dichtes Gewölk den Mond verhüllte. Vom Flußbett her kamen sie heran in höchster Eile. Wer mochte das sein?

»Die Büchsen bereit! Alle an das Tor!« rief Kaspar und lief selbst wieder hinab. »Auf den Wagen! Aber keiner schießt, bis ich es befehle!«

Die Reiter waren jetzt bis dicht an das Gehöft gekommen. Aber noch immer ließ sich nicht erkennen, wer sie waren. Sie dagegen schienen bereits bemerkt zu haben, welchen Empfang man ihnen zudachte; denn plötzlich ließ sich auf gut Deutsch eine Stimme vernehmen: »Holla! Holla! Kaspar bist du es? Freunde kommen! Mach auf! Da drüben lauern Herero! Mach auf, ehe sie heran sind!«

»Hurra!« jubelte es in Kaspar auf. Das war ja Herrn Körners Stimme!

»Sind Sie es, Herr Körner?«

»Natürlich bin ich's! Und nun flink, daß uns die Feinde nicht zuvorkommen!«

Gleich darauf ritt Herr Körner mit den fünf anderen Reitern in den Hof. Jubelnd eilte Röschen ihm entgegen. Ihr Herz hatte ihr längst gesagt, daß er kommen würde; denn morgen war der Tag, an dem er sie zum Aufgebot nach Groß-Barmen hatte abholen wollen.