|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mit den Geschlechtern der Menschen kommen und gehen auch ihre Götter; aber jede der einander ablösenden und verdrängenden Erscheinungsformen der religiösen Idee ist berechtigt, sich für die »alleinseligmachende« zu halten. Denn jede sucht ja in ihrer Art die ewig wiederkehrende Frage nach des Menschenlebens Sinn und Zweck zu beantworten. Jede gibt ihren Gläubigen Trost für das Diesseits und Hoffnung auf ein Jenseits; jede beeifert sich, wenn nicht den Verstand zu überzeugen, so doch die Einbildungskraft zu überreden. Sei die Götterwelt nur die idealische Widerspiegelung der Menschenwelt, immerhin ist es, wie schon betont worden, eine ganz unbestreitbare Tatsache, daß der Mensch jener bedarf, weil ihn, den in die Schranken der Endlichkeit Gebannten, das schmerzlich-süße Gefühl der Unendlichkeit, das ihn über das Tier hebt, zwingt, sich einen Himmel zu erbauen, in dessen Gestalten ihm das eigene Wesen, zum Ideal erhoben, gegenständlich und klar wird. Aber in dem Maße, wie die Erde sich verwandelt, gestaltet sich auch der Himmel um. Anders sind die Gottheiten barbarischer Horden und anders die der Kulturvölker, denn in seinen Göttern »malt sich der Mensch«. Daher, wenn ein Tag der Weltgeschichte zu Ende – Tage, die Jahrhunderte und Jahrtausende währen –, erblassen auch die Gestirne, die ihn erhellt hatten, d. h. die Verbildlichungen der Idee von Göttlichem, die Verkörperungen von Naturgewalten oder sittlichen und sozialen Begriffen, die Gottheiten, um anderen oder wenigstens anders gestalteten Platz zu machen. Aber die Verdrängten sterben deshalb nicht. Die Verklärerin der Vergangenheit, Trösterin der Gegenwart und Ahnerin der Zukunft, die Poesie, schlägt den mütterlich weichen Mantel schützend um sie und rettet sie, wie Schiller schön gesungen, hinüber in ihr Heiligtum:

»Aus der Zeitflut weggerissen, schweben

Sie gerettet auf des Pindus Höhn:

Was unsterblich im Gesang soll leben,

Muß im Leben untergehn.«

Da, »in den heitern Regionen, wo die reinen Formen wohnen« und wohin der Arm des Fanatismus nicht reicht, leben sie unvergänglich. Ein unendlicher Strom von Schönheit und Begeisterung fließt von dort in die Welt der Kunst herüber, und ein frommer Schauer überkommt die Seele der Völker, wenn eine geheimnisvoll nachwirkende Anhänglichkeit sie nach den Götterbildern zurückblicken macht, vor denen ihre Altvorderen die Knie gebogen haben.

Den Germanen war es nicht gegeben oder gegönnt, ihre nationale Götterwelt zu der plastischen Bestimmtheit und Vollendung herauszuarbeiten, vermöge der die hellenische so ewig anziehend auf den Schönheitssinn wirkt. Auch bei den Germanen gewannen zwar die Naturerscheinungen und die intellektuellen Vorstellungen konkrete Gestalt, menschenähnliche natürlich, da der Mensch über den Menschen überall nicht hinauskam, indem er die Umrisse der Menschenform höchstens zu vergrößern oder auch zu verkleinern, d. h. zu verzerren vermag. Aber anders mußte an den sonnigen Gestaden Joniens und Attikas, anders in den nebeligen Waldregionen des Nordens das Göttliche der sinnenden und bildenden Phantasie sich darstellen. Daher dort die maßvolle Beschränkung der Götterbildnerei auf die Linien der idealisch-schönen Menschengestalt, daher hier das Hinauswerfen ins Riesenhafte, Ungeheure, Schreckliche. Fügt man hierzu noch den Umstand, daß die germanische Religion, selbst in Skandinavien, durch das Christentum verdrängt wurde, bevor sie die in ihr gelegenen künstlerischen Anregungen und Stoffe irgendwie zu einer höheren Stufe der Entwicklung zu führen vermochte, so erklärt sich leicht, warum die germanischen Götter selbst da, wo sie als bestimmtere Persönlichkeiten auftreten, d. h. in den beiden Edden, dennoch bloße Nebelgestalten sind. Der olympische Zeus, die Aphrodite oder Pallas stehen in festmarkierter Schönheit vor der Seele jedes Gebildeten; aber sogar dem Auge des Forschers verschwimmen Wodan oder Odhin, Frouwa oder Freia zu vagen Umrissen. Deshalb sind auch die Versuche der Klopstockschen Schule, die germanische Mythologie als dichterisches Motiv in die Literatur einzuführen, völlig gescheitert.

Die mythologischen Bildungen aller auf Naturanschauung basierten Religionen wurden durch den Gegensatz von Männlichem und Weiblichem bestimmt. Noch mehr, es gibt überhaupt nur drei Religionen, in denen das »Ewigweibliche« gar keine Bedeutung gewinnen konnte, aber diese drei, Jahvethum, Islam und Buddhismus, sind darum auch zu keiner mythologischen, d. i. künstlerischen Entwicklung gelangt, während das Christentum mittels der Vergottung seiner Maria zu seiner ästhetischen Gestaltung den Grund legte. In den alten Naturreligionen hatte aber der Geschlechtsunterschied nicht nur eine mythologische, sondern auch eine dogmatische Bedeutung. Auf der Vorstellung von einem männlichen und einem weiblichen Grundprinzip beruhte die ganze Lehre von der Entstehung und Erhaltung der Welt. Zeugung und Empfängnis, Befruchtung und Geburt, Himmel und Erde erscheinen als die ewig wirkenden Kräfte des Lebensprozesses. So im altindischen, im syrisch-phönikischen, im ägyptischen, im griechisch-italischen und im germanischen Heidentum. Die Wesenheit der zeugenden wie der gebärenden Grundkräfte faltet sich zu einer Reihe von Naturmächten und von sittlich-sozialen Vorstellungen auseinander oder, mythologisch gefaßt, der Gott Himmel vermählt sich mit der Göttin Erde, und aus diesem Ehebund entspringen die Götter und die Göttinnen.

Soweit es jetzt schon eine Möglichkeit gibt, den heidnischen Glauben unserer Altvorderen zu überblicken, steht fest, daß auch bei den Germanen die Erde als die große Göttermutter gedacht und verehrt wurde. Wo Tacitus in der Germania des von geheimnisvollen Schauern umwehten Kultus der Nerthus (Nirdu? Nertha? Hertha?) gedenkt, bezeichnet er die Göttin ausdrücklich als »Mutter Erde«, »Nerthum, i. e. Terram matrem colunt«, und der von ihm gebrauchte Name Nerthus ist wohl nur Lateinisierung des althochdeutschen Erada, Erda, angelsächsisch Eordhe, altnordisch Jördh. Mit der großen Erdgöttin zeugt der große Himmelsgott Wuotan, nordisch Odhin, das germanische Göttergeschlecht. Es tritt aber in der Gestalt der Nerthus nicht allein die physische, sondern auch die moralische Natur des Weibes deutlich hervor, das Sänftigende, Sittigende, die auf Befriedigung und Verschönerung des Lebens abzielende frauliche Mission. »Auf einer Insel des Ozeans«, erzählt Tacitus, »ist ein heiliger Hain und darin ein geweihter, mit einem Teppich bedeckter Wagen, den nur der Priester berühren darf. Er ahnt die Gegenwart der Göttin im Heiligtum und folgt ihrem mit Kühen bespannten Wagen in tiefer Ehrfurcht nach. Fröhliche Tage alsdann, Feste an allen Orten, die die Göttin ihres Besuchs und Aufenthalts würdigt. Kein Krieg wird geführt, jedes Schwert ist in der Scheide, Friede und Ruhe nur wird dann gekannt, nur dann geliebt, bis derselbe Priester die Göttin, des Umgangs der Sterblichen satt, dem Heiligtume wiedergibt.«

Diese sittigende Eigenschaft der großen Göttermutter kehrt dann auch in ihren göttlichen Töchtern wieder, deren Gestalten freilich aus tausend zerbröckelten Zügen in Sagen und Märchen nur mühsam und unvollständig zusammengesetzt werden können. Alle diese deutschen Göttinnen sind »hauptsächlich gedacht als umziehende, einkehrende Göttermütter, von denen das menschliche Geschlecht die Geschäfte und Künste der Hauswirtschaft wie des Ackerbaues erlernt: Spinnen, Weben, Nähen und Ernten«. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie, 4. Ausgabe von Elard Hugo Meyer. 1. Band 13. Abschn. (D. Verf.) So Frikka, die Gemahlin Wodans, also nur eine mythologische Verjüngung der Nerthus, die Spenderin des Ehesegens; so Frouwa, von der das Wort Frau herkommt, die frohmachende Göttin, Verleiherin von Schönheit und Reiz, die den die Männer bestrickenden Halsschmuck Brisingamen trug, wie die griechische Aphrodite den Gürtel der Anmut; so Holda, die Ordnerin des Haushalts, die Belohnerin weiblichen Fleißes und Bestraferin weiblichen Unfleißes; so Perahta (Perchta, Berchta, Bertha), die große Schützerin des Ackerbaues, der der Pflug heilig war, und die eben als Kulturgöttin auch der Ehe vorstand. Bei ihr wohnten die Seelen der neugeborenen Kinder, und auf ihren Umzügen spendete sie wie Holda den Tätigen Lohn, den Trägen Strafe. Gleich diesen sind auch die noch weiter Genannten, Hluodana und Folla und die Frühlingsgöttin Ostara, nach welcher das alljährliche Auferstehungsfest der Natur noch jetzt Ostern heißt, nur vielgötterische Auseinanderfaltungen der großen Erdmutter. Diese aber ist nicht allein die Allgebärerin, sondern auch die Allverschlingerin, welche Kehrseite ihres Wesens sich darstellt in der Hellia, nordisch Hel, der unerbittlichen, grauenhaft gestalteten Göttin der Unterwelt. Zu ihr fahren die Seelen der an Krankheit oder Altersschwäche Gestorbenen. Ihren persönlichen Begriff verwandelte das Christentum in einen lokalen: aus der Hellia oder Hella wurde die Hölle.

Den lichten Kontrast zu dem düsteren Reiche der Hellia bildete die Walhalla, der Himmel der Helden, wohin die im Kampfe Gefallenen von den Walküren, nordisch Walachuriun, den Totenwählerinnen, den Schildjungfrauen Wuotans, geleitet wurden. Die Erinnerung an die Göttermädchen lebte nicht nur in Skandinavien, sondern auch in Deutschland lange fort. So in unseren Schwanhemdsagen wie auch im Nibelungenlied; in anmutigster Gestaltung hat der Mythus vom kunstreichen Schmied Wieland sie bewahrt. Dagegen scheint die Verpersönlichung der Schicksalsidee, wie sie im nordisch-germanischen Glaubenssystem in den Gestalten der drei Nornen Urd, Skuld und Werdandi sich darstellt, bei uns frühzeitig verblaßt zu sein; es wäre denn, daß wir in der Vorstellung von der Glücksgöttin, der Frau Sälde, der wir bei unseren mittelalterlichen Dichtern nicht selten begegnen, einen Nachhall der Lehre von den Nornen zu erkennen hätten. Jedenfalls war die pantheistische Belebung der Natur mittels Schaffung von zahllosen alfischen oder elbischen Wesen, Wasser-, Wald und Hausgeistern männlichen und weiblichen Geschlechts, den Skandinaven und Deutschen gemeinsam, und Volkslieder und Märchen wissen bis auf unsere Tage herab zu erzählen, wie die »Moosfräulein«, die »Nixen«, »Wasserholden« oder »Mümmelchen« schönen Jünglingen gern in Liebe sich gesellten.

Eine sinnvolle Huldigung für das weibliche Geschlecht liegt in der germanischen Lehre von der Schöpfung des ersten Menschenpaares. Der jüngeren Edda zufolge schufen die Götter aus zwei am Meeresstrande nebeneinander stehenden Bäumen Mann und Weib. Der germanische Adam hieß Askr, die germanische Eva hieß Embla. Dieses Wort bedeutet eine geschäftige Frau. So wäre schon in dem Namen unserer Ahnmutter die hausmütterliche Tätigkeit und Wirtlichkeit deutscher Frauen vorgezeichnet.

Merkwürdigerweise weiß die germanische Bibel nichts von einem »Sündenfall« der Menscheneltern, aber dennoch bietet sie eine Analogie zu dem jüdisch-christlichen Satze, daß durch das Weib die Sünde in die Welt gekommen. Die Edda deutet nämlich in ihrer knappen und dunklen Sprache auf einen Sündenfall der Götter, der Asen, hin. Diese, sagt sie, führten in der Urzeit ein harmloses, unschuldiges, paradiesisches Leben, mit der Gier nach Geld noch unbekannt, bis drei Riesenmädchen aus Jötunheim (Riesenheimat) nach Asgard herüberkamen. Man hat freilich in diesen drei Thursinnen (Riesinnen) die Nornen erkennen wollen, die den Göttern die Zukunft enthüllt und eben dadurch ihre paradiesische Unbefangenheit zerstört hätten. Aber es liegt doch näher, in der Begegnung der Asen mit Riesinnen eine geschlechtliche Verbindung zu sehen, die die Götter mit dem Weltplan in Widerspruch setzte, weil sie, als die Träger des schaffenden und erhaltenden Prinzips, mit den Riesen, den Vertretern des zerstörerischen Prinzips, von Rechts wegen keine Verbindung hätten eingehen sollen. Demnach erschiene auch hier das Weib als die Verführerin, als das Zerstörungsmittel einer paradiesischen Unschuldswelt, mit deren Einbuße sich das Böse in der Asenwelt seßhaft macht. Denn jetzt taucht im Kreise der Götter jener höchst eigentümliche Satan der germanischen Religion auf, Loki, halb Ahriman, halb Mephisto.

Es würde den deutschen Göttinnen zu nicht geringem Ruhme gereichen, daß keine mythologischen Ärgernisse von ihnen zu erzählen sind, wüßten wir nur mehr von ihnen. Falls aber aus den nordischen Quellen ein Rückschluß auf das Verhalten der deutschen Göttinnen gestattet ist, so dürften diese denn doch nicht so ganz makellos dastehen. Ist uns ja von der Frigg und von der Freia, mit denen unsere Frikka und Frouwa dem Wesen nach identisch sind, genug Bedenkliches überliefert. Mag auch dem christlichen Priester Saxo dem Grammatiker, der am Ende des 12. Jahrhunderts aus altnordischen Mythen und Sagen ein Historienwerk in elegantem Latein zusammenstellte, nicht ganz zu trauen sein, wenn er, nicht ohne priesterliche Schadenfreude, die Gemahlin des höchsten Gottes Odhin mit einem Knechte buhlen läßt, so ist doch nicht zu leugnen, daß auch eine reinere Quelle, die ältere Edda, der Frigg buhlerische Neigungen schuldgibt und von der Freia geradezu sagt, sie sei aller Asen und Alfen Buhlerin. Allerdings sind diese Anschuldigungen dem bösen Loki in den Mund gelegt. Sodann muß berücksichtigt werden, daß in der Frigg, als einer Metamorphose der Muttererde, und in der Freia, als der Frühlingsgöttin, der ewigfrische Liebesdrang der Natur personifiziert war. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß, auch außerhalb des Kreises mythischer Vorstellungen, schon in der Vorzeit der altgermanischen Frauenruhm der Keuschheit und Treue bedeutende Trübungen erfahren haben muß. Nicht nur die bereits oben benutzten Zeugnisse aus der langobardischen und fränkischen Geschichte, sondern auch die nordischen Urkunden reden allzu deutlich davon. Das »Havamal«, ein höchst merkwürdiges Spruchgedicht der älteren Edda, das die ethische Weltanschauung des alten Nordens darlegt, spricht in vorwiegend geringschätziger, mitunter geradezu leichtfertiger Weise von den Frauen. Unbeständigkeit wird ihnen zugeschrieben, trugvoller Sinn und trugvolles Wort:

Den Tag lob' abends, die Frau im Tode,

Das Schwert, wenns versucht ist, die Braut nach der Hochzeit.

Mädchenreden vertraue kein Mann,

Noch der Weiber Worten. Auf geschwungenem Rad

Ward ihr Herz geschaffen, Trug in der Brust verborgen.

Mit Schmeicheleien und Geschenken seien sie leicht zu ködern, ihre Minne mache Kluge zu Toren:

Schmeicheln soll reden und Geschenke bieten,

Wer das Mädchens Minne will, den Liebreiz loben

Der leuchtenden Jungfrau: so fängt sie der Freier.

Der Liebe verwundern soll sich kein Weiser

An dem andern Mann. Oft fesselt den Klugen,

Was den Toren nicht fängt, liebreizender Leib.

Weise zu Tröpfen wandelt auf Erden

Der Minne Macht.

Freilich wird dann auch nicht verhehlt, daß die Männerwelt an Falschheit die der Frauen noch überbiete und zugestanden, daß dem guten und treuen Manne die Frau hold und treu bleibe:

Offen bekenn' ich, der ich beide wohl kenne,

Der Mann ist dem Weibe wandelbar. Wir reden am schönsten,

Wenn wir am schlechtesten denken: so wird die Klügste geködert.

Willst du ein gutes Weib zu deinem Willen bereden

Und Freude bei ihr finden, so verheiß' ihr Holdes

Und halt' es treulich: des Guten wird die Maid nicht müde.

Jedoch darf, weil sich hierzu gerade Veranlassung bietet, nicht verschwiegen werden, daß die unfreundliche, ja geradezu wegwerfende Ansicht über die Frauen, wie das nordische Havamal sie kundgibt, auch in unserem deutschen Sprichwörterschatz, dessen Goldkörner, Silberstufen und Erzklumpen zum Teil ins hohe und höchste Altertum unseres Volkes hinaufreichen, ebenso mannigfach als herb und derb variiert wird.

Einen tiefschönen Zug von Frauentreue aber, und zwar von an dem Teufel selbst geübter Frauentreue, enthält die jüngere Edda. Als nämlich die Asen den Unheilstifter Loki endlich an den Felsen gefesselt hatten, wo er bis zur Götterdämmerung bleiben soll, befestigen sie über ihm eine Schlange, damit deren ätzendes Gift ihm ins Antlitz herabträufelte. Aber seine Gattin Sigyn hielt treu bei dem Gefesselten aus und nahm eine Schale und hielt sie zwischen die Schlange und Lokis Gesicht, um so die marternden Gifttropfen aufzufangen und die Pein des Gatten zu lindern. Ich wüßte im ganzen Umfange der germanischen Mythologie keinen echt weiblicheren Charakterzug als diesen.

Jede mythologisch entwickelte Religion setzt zwischen die Welt der Götter und die der Menschen eine Mittelstufe, die der Helden. Diese sind das eigentliche Mittelglied der Himmel und Erde verbindenden Kette von Fügungen und Beziehungen, die natürlich des »Ewigweiblichen« nicht entbehren können. Götter neigen sich liebend zu sterblichen Frauen, Göttinnen zu sterblichen Männern herab, und solchen Vermählungen entspringt das Geschlecht der Heroen und Heroinen.

Selbst der Spiritualismus des Christentums konnte sich des Bedürfnisses, zwischen Gottheit und Menschheit eine vermittelnde Brücke zu bauen, nicht entschlagen. Er setzte an die Stelle der heidnischen Helden bekanntlich die Heiligen. Dabei sollen nun freilich, sagt man uns, die Beziehungen zwischen den christlichen Gottheiten und Heiligen durchaus symbolisch und allegorisch zu nehmen sein. Wenn aber in den Legenden die geistlichen Ehen heiliger Frauen mit Christus so glühend gefeiert werden, wenn erzählt wird, wie die Jungfrau Maria besonders bevorzugte Heilige aus ihren Brüsten getränkt, so erinnert das doch sehr deutlich an die Bündnisse zwischen Göttern und irdischen Frauen, Göttinnen und Helden im Heidentum.

Auffallend ungeschickt mußten die Versuche der mittelalterlich-christlichen Dichtung ausfallen, die altgermanische Heldensage im Sinne der neuen Religion umzufärben. Das berühmteste Beispiel hiervon ist unser Nibelungenlied. Auch in seiner jetzigen Gestalt, die es auf der Grenzscheide des 12. und 13. Jahrhunderts erhalten hat, ist es großartig, keine Frage. Aber doch gemahnt es einen, als wäre hier ein germanischer Götterhain unter das Notdach eines christlichen Doms gezwungen worden. Deshalb erscheint denn auch in den deutschen Nibelungen die herrlichste Heldingestalt des germanischen Altertums, Brunhild, so getrübt und verwischt, ja geradezu gefälscht.

Die Sage von Siegfried, nordisch Sigurd, ist offenbar ein Vermächtnis urältester Zeit. Überall tönen da Anklänge an Urzeitlich-Mythisches auf. Aber um die Überlieferung in ihrer ganzen Größe und Reinheit zu fassen, muß man sie im Norden aufsuchen, wo die beiden Edden und die Wölsungensage ihre ursprünglichen Züge treuer bewahrt haben als unsere Lieder von den Nibelungen. In ihnen ist Brunhild ein finsteres, unerquickliches Zwitterwesen, das in ihre christliche Umgebung gar nicht hineinpaßt. Ganz anders in den nordischen Quellen. Da ist sie die Schildjungfrau Odhins, die Walküre, die ein Gelübde getan, sich keinem Manne zu vermählen, der sich fürchten könnte. Von Odhins Schlafdorn berührt, schläft sie hinter einem Feuerwall »Waberlohe« den Zauberschlaf, bis Siegfried kühn durch die Flammen reitet und die Jungfrau erweckt, indem er ihr mit seinem Schwert Gram die Brünne vom Leibe schneidet. Nun kredenzt sie ihm den Minnemeth, verlobt sich ihm feierlich und empfängt sein Gelübde. So ruhen sie mitsammen auf einem Lager, aber zwischen ihnen liegt das »beißende« Schwert des Helden. Er aber vergißt seines Eides, wenn auch schuldlos. Grimhild, die Witwe des Königs Giuki, mit dessen drei Söhnen Gunnar, Högni und Guttorm Siegfreied Freundschaft geschlossen, reicht nämlich dem Helden einen Vergessenheitstrunk, worauf er sich mit ihrer Tochter Gudrun, im Nibelungenlied Kriemhild, vermählt. Durch eine weitere Verkettung unseliger Umstände wird darauf Brunhild die Frau Gunnars. Aber am Hofe der Giukungen schlägt die Liebe der Getäuschten zu Siegfried in Gestalt grimmiger Eifersucht in heller Flamme auf. »Oft schritt sie« – singt das dritte Sigurdslied der Edda – »ganz von Grimm erfüllt, über Eis und Gletscher, wenn Sigurd und Gudrun zu Bette gingen und der Held liebkosend sein Weib in die Decken hüllte.« Sie stiftet Mann und Schwäger an, den Sigurd zu morden, und Guttorm tut die böse Tat. Aber Brunhild wollte den geliebten Helden nur tot sehen, um ihm nachzusterben. Sie durchbohrt sich mit dem Dolch und ordnet sterbend ihre und Sigurds gemeinsame Leichenfeier an, worauf ein Holzstoß die im Tode Vermählten verzehrt.

In dieser nordischen Gestalt der Brunhild stellt sich germanische Frauennatur in urzeitlicher Wildheit und Größe dar, umflossen von einem mythischen Nimbus. hier ergeht sich der Verfasser in sehr flüchtigen Bemerkungen über die neuzeitlichen Bearbeitungen der Nibelungen durch Wilhelm Jordan, Geibel und Hebbel, kennt aber die durch Richard Wagner noch nicht. (D. Hrsg.) In der Krimhild dagegen, der Heldin des Nibelungenliedes, erscheint sie zur deutschen Weiblichkeit gesänftigt. Wenigstens im ersten Teile des großen Gedichts. Ein echt deutsches Mädchen, schön, hold und sanft, tritt da Kriemhild vor uns hin, »wie der lichte Mond, der lauteren Scheines einhergeht vor den Sternen«. Ihr erstes Auftreten ist wie das Aufglänzen des Morgenrots aus trüben Wolken, und als der teure Held und die schöne Maid, deren Wangen bei seinem Anblick höher entbrannten, sich zuerst begrüßten, da »zwang sie zueinander der sehnenden Minne Not«. Nachdem Siegfried ihr Gatte geworden, liebt sie in ihm den ersten Mann und Helden der Welt, und aus dieser Liebe schöpft die Sanfte jenen Stolz, womit sie die Verunglimpfung ihres Gatten durch ihre Schwägerin Brunhild zurückweist. Doch kann nur der Mord Siegfrieds, bei dem sie infolge einer teuflischen List Hagens unbewußt mitwirken muß, eine vollständige Umwandlung ihres Charakters zuwege bringen. Die Rache steigerte ihr Wesen ins Übermenschliche, Ungeheure. Alles opfert sie dem verzehrenden Gedanken, den Rachestahl auf die Mörder Siegfrieds zu lenken, und wäre es über ein Meer von Blut hinweg. So wird sie zur Furie, und als solche fällt sie zuletzt unter dem Schwerte des alten Hildebrand.

Wenn Kriemhild in der angedeuteten Weise aus dem Milden und Zarten ins berserkerhaft Wilde umschlägt und von aus Liebe geborenem Haß wie von einem Dämon weit über die Schranken fraulicher Empfindung und Sitte hinausgestachelt wird, so hält dagegen die deutsche Odyssee, das Gudrunlied, in der Gestalt seiner Heldin das deutsche Ideal von Weiblichkeit folgerichtig fest – das deutsche Frauenideal, wie die mittelalterliche Romantik es geschaffen. Das Gedicht von Gudrun Gudrun, übersetzt von H. A. Junghans, Leipzig, Reclam. (D. Hrsg.), oder wenigstens sein letzter Teil, ist ja überhaupt weit modernen Geistes als das von den Nibelungen. Es endigt daher auch, recht im Gegensatze zu dessen erschütternd tragischen Ausgang, mit Sühne und dreifachem Hochzeitsjubel.

Kriemhild ist, obgleich getauft, noch eine ganze Heidin, Gudrun oder Kudrun dagegen hat den christlichen Katechismus schon besser gelernt: deshalb ist jene eine handelnde, diese eine duldende Heldin. In Duldmut und Treue bewährt sie den Adel ihrer Seele. Der Heimat und ihrem Verlobten Herwig entführt, läßt sie lieber jede Mißhandlung von seiten der bösen Gerlind über sich ergehen, als daß sie ihre Treue bräche und des Normannenprinzen Hartmuth Werbung erhörte. Zur Magd erniedrigt, muß sie, barfüßig im Schnee stehend, nur mit einem Hemd bekleidet, am Meeresstrand als Wäscherin arbeiten, bewahrt aber allen diesen Demütigungen zum Trotz ihre jungfräuliche Würde und ihren königlichen Sinn, bis Herwig mit seinen Streitgesellen rettend naht. Dann, nach errungenem Siege der Ihrigen, tritt sie schützend, vermittelnd und Frieden stiftend für die Besiegten ein, dem Wüten des rachegrimmen Wate wehrend. Gudrun verdient es wohl, für alle Zeit in dem Heiligtum der Poesie als Typus germanischer Frauenschönheit und Frauensitte aufgestellt zu bleiben.

Im Gudrunlied tritt das Verhältnis zwischen Herrin und Magd in seiner ganzen Schroffheit uns vor Augen. Da dieses aus der heidnischen Vorzeit herübergekommene Verhältnis das ganze Mittelalter hindurch herrschend blieb, so ist es vielleicht nicht unpassend, auf den schon im vorigen Kapitel berührten Ständeunterschied hier, am Schlusse des ersten Hauptabschnittes unserer Darstellung, einläßlicher zurückzukommen. Werden wir doch im Verlaufe der Erzählung überall, wo von dem Gegensatze der freien Frauen zu den unfreien die Rede sein wird, den Finger auf diesen Punkt legen müssen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Einteilung der Menschen in Kasten eine uralt-indogermanische Einrichtung war. Die altindischen und altgermanischen Religionsurkunden stimmen merkwürdig darin überein, daß diese Einrichtung ein Ausfluß göttlichen Willens gewesen ist. Die Frage, ob und inwieweit es Sache priesterlicher Schlauheit gewesen, der Tatsache sozialer Ungleichheit den Stempel göttlicher Fügung aufzudrücken und sie dadurch für die Geknechteten und Unterdrückten annehmlicher oder wenigstens ehrwürdiger und unantastbarer zu machen, kann hier füglich unerörtert bleiben. Genug, die germanische Bibel hat diese Stempelung wirklich vorgenommen, und zwar im »Rigsmal« der älteren Edda. Da wird uns der Ursprung der Stände erzählt, der unter der ziemlich zweideutigen Vermittlung des Gottes Heimdall vor sich geht. Dem indischen Dogma zufolge fällt die Entstehung der verschiedenen Menschenkasten mit der Weltwerdung des Brahma, d. i. der göttlichen Ursubstanz, zusammen. Die indische Mythologie hat das so ausgedrückt: Als die Götter das Brahma zum Opfer machten und seine Zerstückelung vollzogen, wurde aus seinem Munde der Brahman, aus seinen Armen der Kschatrija, aus seinen Schenkeln der Vaisja und aus seinen Füßen der Sudra.

Denkwürdig ist dabei, daß die Reihenfolge der Entstehungen mit den Unfreien beginnt und von diesen zu den Freien aufsteigt – freilich sehr begreiflicher- und logischerweise; denn erst muß doch eine Masse vorhanden sein, bevor sich einzelne aus ihr und über sie erheben können.

Heimdall durchwandert unter dem Namen Rigr die Erde und kehrt zuerst bei einem alten Ehepaar ein, bei Ai und Edda, Urahn und Urahne. Nach neun Monaten gebiert Edda einen Knaben, den Knecht Thräll, schwarz und rauh von Haut, knotig von Gelenken, fratzig von Antlitz, krumm von Rücken. Dieser Liebenswürdige heiratet, herangewachsen, eine ebenbürtige, die gängelbeinige, braunarmige, plattnasige Magd Thyr. Von Thräll und Thyr kommt das ganze Geschlecht der Unfreien. Weiter gewandert, war Rigr inzwischen bei einem zweiten Paar eingekehrt, bei Afi und Amma, Großvater und Großmutter, jener im knappanliegenden Kleid, freier Stirn, gestrählten Bartes, die Weberstange zurichtend, diese mit Haube und Halsschmuck angetan, den Rocken rüstend und die Spindel drehend. Nach neun Monden genas Amma eines Sohnes, der hieß Karl, war frisch, rot und funkelnder Augen, wuchs und gedieh fröhlich, zähmte Stiere, zimmerte Pflüge, fertigte Wagen, baute Haus und Scheune, bestellte das Feld und nahm die Snör zur Ehe, mit der er das Geschlecht der freien Bauern, Karle, Kerle, daher noch jetzt ein »Bauerkerl«, zeugte. Rigr wanderte weiter und kam zu einem dritten Ehepaar; das hieß Vater und Mutter. Da besehnte der Hausherr den Bogen und schäftete Pfeile, während die Hausfrau müßig saß, sich die Hände besah und die Falten ihres Kleides glatt strich. Als neun Monate um, gebar die Mutter einen Sohn, dessen Locken licht, dessen Wangen leuchtend, dessen Augen listig, und der Jarl genannt wurde. Der wuchs heran in der Halle, lernte Bogen spannen, Speere werfen, Lanzen schwingen, Hengste tummeln, Hunde hetzen, trieb sich in Fehden um, eroberte Land und Leute und führte als Braut die gürtelschlanke, adelige Erna heim. Ihrem Bund entsproßte das Geschlecht der Adalinge (oder Jarle), und in dem Namen ihres jüngsten Sohnes, des schwertgewaltigen und runekundigen Knur, ist vielleicht die Herausbildung des Königtums aus dem Adel angedeutet.

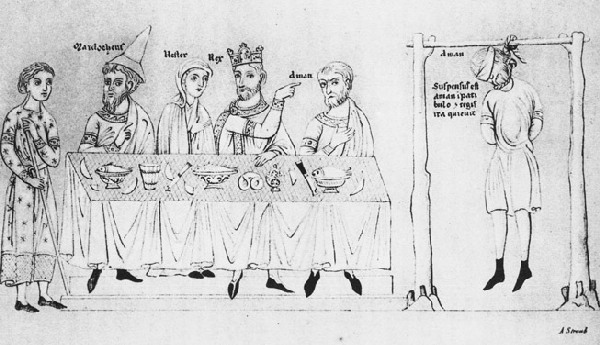

Gastmahl. Aus dem Buch Esther

Zeichnung im Herrad von Landsperg Hortus delicarum

Auf dieser mythischen Grundlage gliederte sich demnach die altgermanische Gesellschaft in drei große Stände: Knechte, Freilinge, Adalinge, und diese Dreiteilung ward zur Vierteilung, indem den alten Rechtsbüchern zufolge die Unfreien in hörige Bauern, Liti oder Lazzi, und in eigentliche Knechte, Servi oder Schalke, zerfielen. Die Einteilung der deutschen Frauenwelt ergibt sich hieraus von selbst: leibeigene Mägde, hörige Bäuerinnen, freie Bäuerinnen, wozu im Verlaufe des Mittelalters die städtischen Bürgerinnen kamen, und Edelfrauen.

Die Zeit, die rastlose Wirkerin am Webstuhl der Weltgeschichte, hat die rechtliche – wir sagen nicht die soziale – Schranke zwischen Unfreien und Freien auf deutscher Erde mählich beseitigt. Aber was sie nicht vermochte, noch, soweit ein menschliches Auge die Zukunft durchdringen kann, je vermögen wird, das ist die Aufhebung des Unterschiedes der natürlichen Anlagen, des Reichtums, des Ranges und der Bildung, sowie der daraus sich ergebenden Verschiedenheit der Lebensstellungen. Es steht sodann ebenfalls leider nicht zu hoffen, daß jemals eine Zeit kommen werde, wo nicht mehr der blinde Zufall der Geburt oder die blinde Gunst des Glückes die Stellung der Menschen in der Gesellschaft bestimmen, sondern Intelligenz, Redlichkeit und Verdienst. Und könnte auch jemals so eine Zeit kommen, so würde es doch immer und überall Leitende und Geleitete, Gebietende und Gehorchende geben und geben müssen und darum in der weiblichen Welt auch allzeit zwei große, wenn auch mannigfaltig abgestufte Klassen: – Frauen, d. i. Herrinnen, und Mägde.