|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wer sich die geographische Lage der frühen deutschen Siedlungen vergegenwärtigt, wird mit Überraschung feststellen, daß sie durchweg entlang der Grenze zusammengedrängt waren. Dicht hinter der schützenden oder vielmehr meist ungenügend oder überhaupt nicht schützenden Linie der Forts betrug der Anteil der Deutschen die Hälfte der Bevölkerung und mehr. Ein Stück hinter der Indianergrenze sank er auf ein Drittel, um weiter gegen die Küste hin auf beinahe nichts zusammenzuschrumpfen, mit Ausnahme von Pennsylvanien, wo die Deutschen mit Germantown eine starke Siedlung in nächster Nähe der Hauptstadt Philadelphia besaßen.

Vom eigentlichen Neuengland abgesehen, in dem es keine deutsche Siedlung von nennenswertem Ausmaß gab, schützte von Massachusetts bis hinunter nach Georgia ein lebender Wall von deutschen Leibern die britischen Kolonien gegen die Überfälle der Indianer wie die Einfälle der Franzosen. Sie teilten sich in diese Grenzwacht mit Schotten und Iren, die gleichfalls zu einem großen Teil in den gefährdetsten Gebieten angesiedelt wurden.

Die Gefährdung war nicht überall gleich. Sie war in Pennsylvanien geringer infolge der geschickten und friedlichen Indianerpolitik der Quäker. Aber wenn diese sich rühmen, ihre Kolonisation durchgeführt zu haben, ohne daß Quäkerblut floß, so vergessen sie dabei, daß es nicht zu fließen brauchte, weil ein Ring vorgeschobener deutscher, schottischer und irischer Farmer die um Philadelphia herum sitzenden Quäker schützte.

Die pennsylvanischen Deutschen haben es den Quäkern nie vergessen, daß sie ihnen in der Neuen Welt zu einer Freistatt verhalfen, in der sie ihrem Glauben ungestört anhängen konnten und zu Wohlstand gelangten. Aber sie haben sich mehr als einmal bitter beklagt, daß die Quäker infolge ihrer grundsätzlich friedliebenden und unkriegerischen Politik sie ohne genügend staatlichen Schutz gegenüber den Indianern ließen. So zogen einmal sechshundert deutsche Farmer von der Grenze nach Philadelphia, um die Regierung zu fragen, wie lange sie noch schutzlos den Überfällen der blutdürstigen Indianer ausgesetzt sein sollten. Sie marschierten friedlich und in guter Ordnung durch die Straßen der Hauptstadt, aber trotzdem blieben die Bürger, die sie vorbeimarschieren sahen, vor Entsetzen stehen; denn in ihrem Zuge führten sie die schrecklich verstümmelten und skalpierten Leichen der Männer und Frauen mit, die den Indianern zum Opfer gefallen waren. Schweigend legten sie die Toten vor dem Stadthaus nieder als stumme, aber trotzdem furchtbar beredte Anklage gegen die zaudernde, aller Gewalt abgeneigte Quäkerregierung. Der Gouverneur versprach Abhilfe. Aber trotzdem dauerte es Monate, ehe Milizen aufgeboten und an die Grenze gesandt wurden. Diese Milizen waren wiederum in erster Linie deutschen Blutes.

Der Anteil der Deutschen an der Verteidigung der Grenze wurde noch stärker, als im Verlauf des jahrhundertelangen Ringens mit den Franzosen um die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Erdteil der britische General Braddock eine vernichtende Niederlage erlitt. Die Katastrophe Braddocks lebt in der amerikanischen Geschichte weiter als Ruhmestat des jungen George Washington, der mit seinen Milizen den Rückzug der geschlagenen britischen Truppen deckte. Aber daß es die deutschen Grenzer waren, die den Ansturm der Franzosen und der mit ihnen verbündeten Indianer auffingen und ihr Vordringen in das Herz der neuenglischen Kolonie verhinderten, davon hört man weniger. Wieviel Tausende von Blockhäusern in Flammen aufgingen, wie viele Ansiedler unter dem Skalpiermesser verendeten, qualvoll am Marterpfahl starben, wie viele Mädchen und Frauen geschändet und verschleppt wurden, davon steht kaum etwas in den Geschichtsbüchern. Und doch waren es immer wieder die Grenzfarmer, die in den Indianerkriegen die Hauptlast des Kampfes trugen. An die wohlgeschützten Forts wagten sich die roten Krieger selten heran. Sie überfielen lieber die Farmen und Ansiedlungen, in denen es mehr zu holen gab.

Das Siedlungsgebiet und die Westgrenze im Jahre 1775 (nach Faust).

Die Indianergefahr wäre für die junge Kolonie noch viel bedrohlicher gewesen, hätten es die deutschen Grenzer – im Gegensatz zu den Neuengländern – nicht verstanden, sich im allgemeinen mit den Rothäuten gut zu stellen. Diese Tatsache kam vor allem den Neuenglandkolonien Connecticut, Massachusetts und Vermont zugute, die durch die vorgeschobenen Siedlungen der Pfälzer im Mohawk- und Schoharietal geschützt wurden.

Die Pfälzer, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts über London nach Neuyork gekommen waren, hatten eine lange Leidenszeit hinter sich, ehe sie am Schoharie und am Mohawk eine neue, wenn auch keineswegs friedliche Heimat fanden.

Man muß zugeben, daß die Masseneinwanderung der Pfälzer die Behörden in England wie in Amerika vor eine schwierige Aufgabe stellte, und daß insbesondere die Londoner Gesellschaft viel für die Flüchtlinge getan hat. Aber für die Aufforderung, den vor den Franzosen wie vor den eigenen Fürsten Fliehenden eine Schutzstätte zu gewähren, waren weniger reine Menschlichkeit als vielmehr höchst selbstsüchtige Beweggründe Anlaß. Arbeitskräfte waren in jenen Zeiten in der Neuen Welt keine Last und Sorge wie heute, sondern buchstäblich höchstbegehrt, und die britische Regierung dachte von vornherein daran, wie es in offiziellen Dokumenten heißt – die Pfälzer an den Ufern des Hudsons anzusiedeln, um sie »zum Erzeugen der Bedarfsgegenstände für die Flotte wie als Grenzwächter gegen die Franzosen und Indianer« zu verwenden. Mochten die Absichten der Londoner Regierung neben allen selbstsüchtigen Gedanken auch wohlwollend sein, in ihrer Ausführung durch die Kolonialbehörden wurden sie zu einer Menschenschinderei. Die Gelder für den Unterhalt der Pfälzer wurden zum größten Teil unterschlagen. Die wenigen Lebensmittel, die sie erhielten, waren verdorben, das Mehl schlecht, das Pökelfleisch ungenießbar. In bitterkaltem Winter waren Männer, Frauen und Kinder in erbärmlichen Hütten ohne genügend Feuerung und Kleidung untergebracht. Dazu kam die ständige schwere, den Pfälzern ungewohnte Arbeit der Teerbereitung.

Als die Not aufs höchste stieg, der Gouverneur allen Klagen gegenüber hart blieb und Soldaten die Unglücklichen mit dem Kolben zur Arbeit antrieben, faßten sie den Entschluß zur Flucht in die Wildnis. Ein seltsamer Zufall verhalf ihnen zu ihrer neuen Heimat inmitten der großen Wälder. Während sie in London in dem Flüchtlingslager auf die Überfahrt nach Amerika warteten, hatten sie die Bekanntschaft einiger Indianerhäuptlinge gemacht, die der englischen Hauptstadt einen Besuch abstatteten. Als diese hörten, daß die im engen Lager zusammengepferchten Flüchtlinge nach Amerika wollten, weil sie in ihrer Heimat nicht genug Land hatten, lachten sie und meinten, sie sollten nur rüberkommen, Land könnten sie von ihnen so viel bekommen, wie sie wollten.

An dieses Versprechen erinnerten sich die pfälzischen Zwangsarbeiter jetzt. Sie schickten Abgesandte an die Indianerhäuptlinge, und als diese ihre Schenkung aufrechterhielten, brachen die Pfälzer mit Frauen und Kindern nach dem Schoharie auf. Es war im März. In den Wäldern lag noch Schnee. Die Auswanderer verfügten über kein einziges Zug- oder Reittier, auch nicht über Wagen oder Karren. Hab und Gut, Kranke und Gebrechliche mußten auf dem Rücken getragen werden. Völlig erschöpft, ohne alle Mittel langten sie nach vierzehntägiger Wanderung im Schoharietal an. Sie wären verhungert, hätten sich die Indianer nicht ihrer erbarmt und bis zur ersten Ernte mit Wild versorgt.

Diese erste Ernte wurde aus einem Scheffel Weizen gewonnen, den man mit dem letzten Gelde beschafft hatte. Weder zu einem Pflug noch zur Hacke reichte es; so riß man den Boden mit Sicheln auf und streute in diese kümmerlichen Furchen die Saat. Aber sie ging wunderbar auf, und im Herbst erntete man 83 Scheffel. Auf Steinen zerrieb man das Korn. Aus Baumstämmen erbaute man Häuser, aus Fellen des erlegten Wildes wurden Kleider, Mützen und Schuhe verfertigt. Binnen Jahresfrist entstanden sieben kleine Dörfer, die alsbald ein wohnliches, freundliches Aussehen annahmen.

Aber kaum waren die deutschen Bauern im Indianerland zu einigem Wohlstand gelangt, als die holländischen und britischen Aristokraten in Neuyork in ihnen ein gutes Ausbeutungsobjekt sahen. Der Gouverneur übertrug das Land, das ihm nicht gehörte, einer Gruppe von Spekulanten, die von den Pfälzern hohe Pacht einforderten. Ein Teil fügte sich, ein anderer aber wollte sich dieser neuen Ausbeutung und Willkür nicht beugen. Deshalb brach eine Gruppe mit Sack und Pack nach Pennsylvanien auf, eine zweite zog tiefer in das Indianerland hinein, in das Tal des Mohawk. Gerade diese Pfälzer Bauern, die vom Betreten des amerikanischen Bodens an nichts als Ungemach erlitten, wurden zum stärksten Bollwerk gegen Indianer und Franzosen. Ihre guten Beziehungen zu einzelnen Stämmen vereitelten den französischen Plan, die gesamten Rothäute gegen die britischen Kolonien ins Feld zu führen. Mehr als einmal fingen sie französisch-indianische Vorstöße aus Kanada auf. Als der Unabhängigkeitskrieg begann, da waren es wieder die Pfälzer, die auf vorgeschobenstem Posten für die junge Freiheit fochten und starben.

Wenn das Wort, daß der Krieg der Vater aller Dinge ist, für etwas Berechtigung hat, so für die Entstehung des angelsächsischen Amerikas. Die nahezu zweihundert Jahre von der Landung der ersten Siedler bis zur Erklärung der Unabhängigkeit sind eigentlich ein einziger Kampf. Schon die Menschen, die damals hinübergingen, waren Kämpfer, mußten es sein. Sie verließen die alte Heimat, weil sie sich den dort herrschenden Anschauungen, Gesetzen und Sitten nicht beugen wollten. Sie gingen über den Ozean, um dort ein Leben zu führen, wie sie es wollten, und sie zahlten den Preis fast unausgesetzten Kampfes dafür.

Bereits auf der Überfahrt setzte eine unerbittliche Auslese ein. Was nicht unbedingt widerstandsfähig war, starb. Nach der Landung wurde der Kampf ums Dasein noch härter. Tatsächlich bedeutete er für einen erheblichen Teil der Neuankömmlinge Kampf mit den Waffen gegen einen ebenso tapferen wie grausamen und hinterlistigen Gegner, den Ureinwohner des Landes. In diesem Kampf haben die deutschen Siedler reichlich ihren Blutzoll entrichtet.

Nicht genug damit, war fast von Anfang an neben dem Kampf gegen die Eingeborenen gleichzeitig ein noch härterer gegen die Franzosen zu führen. Die französische und englische Besiedlung Nordamerikas gehen miteinander parallel. Es ist ein Wettlauf, der von dem eisigen Gebiet der Hudsonbai bis zu den schwülen Inseln der Karibischen See geht. Es war der Wettkampf der beiden aufsteigenden westeuropäischen Mächte um die Vorherrschaft, der wie nach Indien so auch auf Amerika hinüberspielte. Er wurde noch verschärft durch die örtliche Gegnerschaft der französischen und englischen Kolonisten. Für sie handelte es sich nicht nur um Großmachtinteressen und Ansehen, sondern unmittelbar um den Boden. So groß Amerika auch war, so zeichneten sich doch alsbald Grenzen ab. Gelang es den Franzosen, sich im Mississippital ernsthaft festzusetzen, so war den englischen Kolonien das Hinterland abgeschnitten. Drangen aber die britischen Siedler ihrerseits bis und über den großen Strom vor, so wurden die Franzosen auf Kanada beschränkt, dem man damals noch keine allzu großen Zukunftsaussichten beimaß. So griff einmal der Krieg von Europa nach Amerika über, zum andern gingen dort die Gewehre örtlicher Milizen los, und die beiden Mächte wurden in Europa in neuen Kampf verwickelt.

Die französische und englische Erschließung der Neuen Welt hat sich nebeneinander in genau dem gleichen Tempo und Rhythmus vollzogen. Ungefähr gleichzeitig mit der Entdeckung Neufundlands durch Cabot befährt Cartier den Sankt Lorenz. Dem verfrühten Siedlungsversuch der Franzosen im 16. Jahrhundert entspricht die vergebliche Kolonisation Raleighs auf englischer Seite. Dann wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts fast im gleichen Jahr von den Franzosen Quebec und von den Briten Jamestown gegründet. Darauf geht es Schlag auf Schlag, bis die Kolonisten, die anfangs voneinander nur wie von etwas ganz Entferntem, kaum Wirklichem gehört hatten, in den unendlichen Wäldern hart aufeinander rücken und sich in unablässigen Kriegen bekämpfen.

Dieser englisch-französische Krieg um Nordamerika hat mit geringen Friedenspausen, die nicht mehr waren als gelegentlicher Waffenstillstand, vierundsiebzig Jahre gedauert, von 1689 bis 1763. Er begann mit einem von dem Gouverneur Kanadas angestifteten Indianerüberfall auf die Siedlung Dover in Neu-Hampshire. Die Franzosen haben damals bereits ihre Kriege mit Vorliebe durch farbige Truppen geführt. Der »Coupe Coupe«, dem breiten Haumesser der Senegalesen im Weltkrieg, entsprach das Skalpiermesser der Rothäute. Es wurde rücksichtslos gebraucht, übrigens auch von den Weißen. Die britische Behörde zahlte eine Prämie für jeden Indianerskalp.

Es gab Frauen, die sie sich verdienten. Am bekanntesten ist die Geschichte von Hannah Dustin. Das war eine Farmersfrau aus Haverhill in Massachusetts. Während sie mitsamt einer Nachbarin und einem Knaben von den Wilden gefangen weggeschleppt wurde, mußte sie mit ansehen, wie ihr Heim in Flammen aufging und die Rothäute die Schädel ihrer Kinder an einem Baumstamm zerschmetterten. Es gelang ihr, zu entfliehen und sich zu rächen. Eines Nachts stand sie mit ihren beiden Mitgefangenen heimlich auf. Mit wohlgezielten Tomahawkhieben erschlugen sie die zehn Indianer, die sie geraubt hatten. Aber damit noch nicht genug, hatten die starkherzigen Frauen noch die Nerven, die sämtlichen Indianer zu skalpieren und die blutigen Skalpe auf ihrer Flucht mit sich zu führen. Es lohnte sich; denn sie erhielten dafür die hübsche Summe von 5o Pfund!

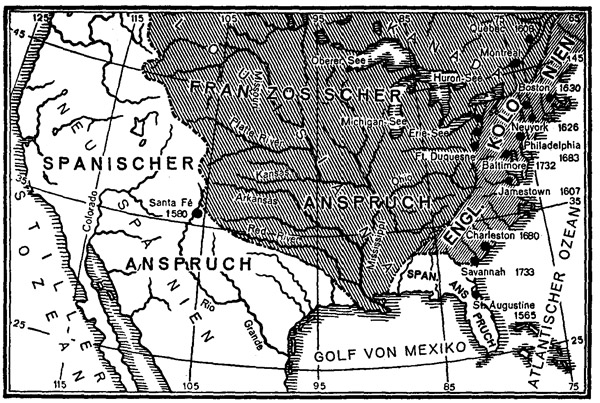

Die Ansprüche europäischer Staaten vor dem französischen und Indianerkrieg (nach Elson). Jahreszahlen bei Städtenamen geben das Gründungsjahr an.

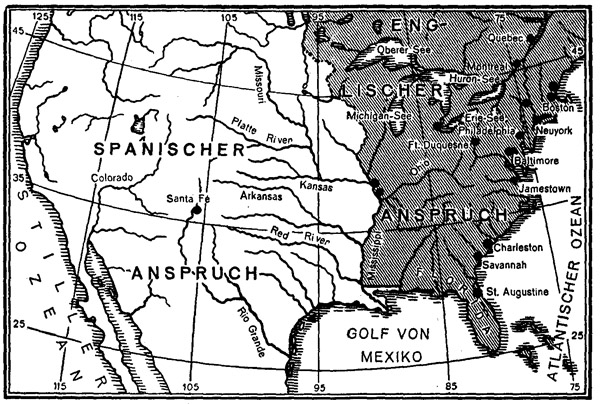

Die Ansprüche europäischer Staaten nach dem französischen und Indianerkrieg (nach Elson).

Liest man heute Einzelheiten aus dem Siebzigjährigen Krieg und vor allem von den entsetzlichen Grausamkeiten der von den Franzosen gegen die amerikanischen Kolonisten angeführten Indianer, so kann man nicht verstehen, wie die Erinnerung daran dem amerikanischen Volk so restlos entfallen konnte. Alles, was die Franzosen damals den Amerikanern angetan haben, ist überschattet worden durch die französische Hilfe während des Unabhängigkeitskrieges. Durch sie wurde aus dem blinden Franzosenhaß der Kolonialzeit eine ebenso blinde Vorliebe und Verhimmelung alles Französischen.

Die Franzosen wurden nach dem Frieden von Paris, der sie als amerikanische Kolonialmacht von der Landkarte fegte, aus erbitterten Gegnern gewissermaßen im Handumdrehen die traditionellen Freunde der Vereinigten Staaten. Die durch ihre Teilnahme am Unabhängigkeitskrieg geschaffene Legende, die ihre Krönung in der romantischen Idealgestalt des jungen Lafayette fand, scheint unerschütterlich. Sie ließ völlig in Vergessenheit geraten, daß die Beziehungen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten ziemlich bald nach dem Friedensschluß mit England alles andere als rosig wurden. Zunächst sah es Frankreich höchst ungern, daß Großbritannien alles Land bis an den Mississippi abtrat. Es hätte den jungen Staat gern weniger groß gehabt. Wenig später, im Jahre 1798, spitzte sich die Verstimmung zwischen Frankreich und Amerika zu offener Feindseligkeit zu. Über den amerikanischen Handel, den Frankreich gern vernichtet hätte, kam es zu Gefechten zwischen französischen und amerikanischen Fregatten und zu einem regelrechten Seekrieg, wenn er offiziell auch nie erklärt wurde.

Das geriet später jedoch alles wieder in Vergessenheit. In amerikanischen Schulbüchern, ja selbst in manchen Geschichtswerken steht von alledem kein Wort, ebensowenig von der niederträchtigen Gewissenlosigkeit, mit der die Franzosen von Kanada aus die Indianer gegen die neuenglischen Siedler hetzten. Frankreich blieb der »selbstlose« Freund Amerikas, der Bannerträger der Zivilisation, der leuchtende Hort der Kultur. Da die Franzosen nie in irgendwie nennenswerter Zahl nach Amerika einwanderten, wurde dieses Idealbild durch allzu nahe Bekanntschaft und die sich dadurch naturnotwendigerweise entwickelnden Reibungen auch niemals getrübt bis zum Ende des Weltkrieges. Die amerikanischen Soldaten, die mit ihren französischen Kampfgenossen Schulter an Schulter gefochten hatten, kamen mit wesentlich andern Anschauungen über Frankreich zurück, und ganz allgemein hat man es den Franzosen schwer verübelt, daß sie ihre Kriegsschulden nicht zahlten. Ein oft gehörtes bitteres Witzwort lautet: »Als die letzten amerikanischen Truppen sich zur Rückkehr einschifften, riefen ihnen die französischen Offiziere nach: ›Wir wissen nicht, wie wir euch das alles je zurückzahlen sollen!‹ – Well, sie wissen es heute noch nicht!«

Es ist jedoch nicht gesagt, daß die Stimmung nicht wieder umschlägt und die amerikanische Öffentlichkeit das nächste Mal nicht genau so blind für Frankreich Partei ergreift wie bei Ausbruch des Weltkriegs. Die französische Legende scheint unzerstörbar und der französische Mythos unbesieglich. Ähnlich steht es mit England. So hart und so oft Amerikaner und Briten auch bereits aneinander geraten sind, und so groß die Gegensätze zwischen ihnen waren, immer wieder verstand es Großbritannien, die amerikanischen Sympathien für sich zu gewinnen und die Unterstellung aufrechtzuerhalten, als seien die Vereinigten Staaten ein angelsächsisches Land, das auf englischer Sprache, englischer Kultur, englischem Recht und englischen Sitten und Gewohnheiten beruht. So gelang es durch geschickte Propaganda während des Weltkriegs, den Amerikanern das Gespenst einer angeblich von den Deutschen bedrohten angelsächsischen Kulturgemeinschaft vorzugaukeln, während es sich in Wirklichkeit lediglich um die bedrohten Geldinteressen einer Gruppe von Finanzleuten handelte, die im Grund weder englisch noch amerikanisch war.

Wenn dem deutschen Blut in den Vereinigten Staaten niemals sein volles Recht als gleichwertiger Miterbauer Amerikas wurde, so liegt der Grund dafür nicht in irgendwelchen Gegensätzen zwischen der Union und Deutschland, die nie bestanden, sondern allein in der Anwesenheit eben dieses deutschen Bluts selbst auf amerikanischem Boden und den Ansprüchen, die es zwar stellte, aber nie entschlossen zu vertreten und zu erkämpfen bereit war. Der deutsch-amerikanische Gegensatz ist vielmehr ein Gegensatz zwischen den Amerikanern deutschen und britischen Bluts. Er rührt von dem Augenblick her, in dem der deutsche Teil der Bevölkerung erst in Pennsylvanien und später im Staat Neuyork so stark geworden war, daß er für den rein angelsächsischen Charakter der Kolonien eine Gefahr bedeutete. Mit diesem Augenblick setzt die englische Abwehr ein. Sie war berechtigt, solange der Union Jack über den dreizehn Kolonien wehte. Sie wurde zur schweren Schuld, als die Freiheit erkämpft war; denn an der Erringung der Unabhängigkeit waren die in Amerika ansässigen Deutschen in wesentlich höherem Maße beteiligt, als ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprochen hätte.

Als der Grund für das heutige Amerika gelegt wurde – und trotz allem, was später kam, bilden ihn auch heute noch die dreizehn Kolonien –, da fochten Amerikaner deutschen und britischen Bluts gegen Franzosen und Indianer siebzig Jahre lang.

In diesem Kampf haben die angelsächsischen Amerikaner die Hauptlast getragen. Das nicht anzuerkennen, wäre unfair, selbst in einem Buch wie diesem, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem deutschen Anteil an Amerika zur gerechten Würdigung zu verhelfen. Gerade in den Neuenglandstaaten, die dem französischen Kanada am nächsten lagen, saßen ja die wenigsten deutschen Kolonisten. Die Pfälzer Bauern am Mohawk und Schoharie haben freilich mit in erster Linie gegen Franzosen und Indianer gestanden, und sie haben mehr als einmal deren Vorstöße aufgefangen. Als in dem letzten und entscheidenden Augenblick des großen Ringens die Franzosen bis an den Ohio vordrangen und Fort Duquesne als Sperre gegen das weitere amerikanische Vordringen nach Westen errichteten, da waren die pennsylvanischen und virginischen Milizen die nächsten zu ihrer Abwehr.

Vom Sankt Lorenz über die Großen Seen an den Mississippi ist ein weiter, mühsamer Weg, besonders wenn, wie in jenen Tagen, das Kanu das einzige Verkehrsmittel ist. Der Ohio mit seinem Nebenfluß Alleghany kürzt diesen Weg entscheidend ab. Saßen die Franzosen am Ohio, so hatten sie sich die kürzeste Verbindung mit ihrer südlichen Kolonie Louisiana gesichert und die englischen Kolonisten endgültig vom Hinterland abgedrängt.

Der Besitz des Ohio war entscheidend, und darum wollten die britischen Amerikaner die französischen auch nicht an diesem Fluß dulden. So knallten in den Wäldern des amerikanischen Erdteils die Gewehre und marschierten Milizen gegeneinander, während die französische und britische Regierung noch zwei Jahre lang in friedlichen Beziehungen zueinander blieben.

Von diesem entscheidenden Kampf um Fort Duquesne und um den Ohio weiß jedes Schulkind, daß George Washington als junger virginischer Hauptmann sich hier die ersten militärischen Lorbeeren holte, die wenigsten aber wissen, daß in den virginischen Regimentern zahlreiche deutsche Kolonisten dienten, und daß eins, das besonders für diese Kämpfe aufgestellt worden war, die »Royal Americans«, so gut wie ausschließlich aus Deutschen unter deutschen Offizieren bestand. Sein Kommandeur war ein Schweizer, der tapfere Berner Oberst Bouquet. Noch wenigere aber wissen, daß der Fall von Fort Duquesne nicht George Washington zu verdanken ist, sondern einem Deutschen, dem Angehörigen der mährischen Brüdergemeine Christian Friedrich Post.

Und das war so zugegangen. Die Franzosen führten ihre Kriege ja hauptsächlich mit Indianern. Als die Briten im Jahre 1755 unter General Braddock auszogen, um Fort Duquesne zu erobern, da schickte ihnen der französische Kommandant eine Streitmacht entgegen, die zu zwei Dritteln aus Indianern bestand. Die französischen Regulären und kanadischen Milizen vermochte Braddock in die Flucht zu schlagen, die Indianer aber hefteten sich an seine Fersen und machten seine Truppen zum größten Teil aus dem Hinterhalt nieder. Die einzigen, die dem Waldkampf standhalten konnten, waren die virginischen Milizen, zu denen George Washington gehörte.

Nach dieser Katastrophe – von sechsundachtzig Offizieren waren dreiundsechzig gefallen, unter ihnen General Braddock – lag das Land den Einfällen der Indianer offen. Blühende Siedlungen, darunter die deutschen Tulpehocken und Gnadenhütte, wurden niedergebrannt, die Bewohner massakriert und skalpiert.

Auf Drängen der deutschen und irischen Grenzer entschloß sich die Regierung von Pennsylvanien endlich zu einer Gegenmaßnahme, zu einem Zug gegen das französische Fort. Das Expeditionskorps von sechstausend Mann bestand diesmal fast restlos aus Amerikanern, darunter den deutsch-virginischen Schützen und den Royal Americans. Es wurde von General Forbes befehligt, dem Oberst Bouquet und George Washington zur Seite standen.

Bei den Truppen befand sich auch der in Amerika geborene Deutsche Konrad Weiser, der schon viele wertvolle Dienste als Mittler zwischen Engländern und Indianern geleistet hatte. Er war bereits ein alter Mann, aber er hatte keinen Augenblick gezögert, sich nochmals zur Verfügung zu stellen. Seine Anwesenheit sollte sich bald als überaus nützlich erweisen; denn als General Forbes so schwer erkrankte, daß er auf einer Bahre mitgeführt werden mußte, weigerten sich die indianischen Bundesgenossen, einem Führer weiter zu folgen, den man tragen mußte.

Weiser aber kannte die Rothäute: »Brüder«, redete er ihnen zu, »uns blieb nichts anderes übrig, als den General einstweilen auf einer Bahre festzuschnüren. Dieser Mann ist zu furchtbar, würden wir ihn loslassen, er würde die ganze Welt in Blut ersäufen!«

Den entscheidenden Dienst aber leistete Christian Friedrich Post. Dieser Herrnhuter, der den Dialekt der Delawaren fließend beherrschte, war mit einer Friedensbotschaft des Gouverneurs von Pennsylvanien zu den Indianern am Ohio entsandt worden. Trotz der französischen Gegenwirkung gelang es ihm, die Indianer umzustimmen und auf die britische Seite herüberzuziehen. Unter diesen Umständen war Fort Duquesne für die Franzosen nicht mehr zu halten. Obgleich sie erst kurz vorher eine Abteilung des Forbesschen Korps unter Major Grant entscheidend geschlagen hatten, entschlossen sie sich zur Räumung. Als Washington, der von Forbes mit zweitausendfünfhundert Mann vorausgesandt worden war, am Ohio eintraf, fand er nur noch rauchende Trümmer. Die Franzosen hatten die heiß umstrittene Feste selbst in Brand gesteckt.

Im Rahmen des gesamten siebzigjährigen Ringens der beiden Westmächte um Amerika spielen freilich die Kämpfe, an denen Deutsche beteiligt waren, eine verhältnismäßig geringe Rolle, und trotzdem steht an seinem Anfang wie seinem Ende die Gestalt eines Deutschen: Jakob Leisler und Friedrich der Große.

Jakob Leisler hatte, auf den Willen der Bevölkerung gestützt, in dem gleichen Jahre die Zügel der Regierung in der Kolonie Neuyork ergriffen, in dem die Indianer auf Anstiften der Franzosen in amerikanisches Gebiet einfielen. Er erkannte sofort die Größe der Gefahr wie die Gunst der Stunde, die aufeinander eifersüchtigen Kolonien zu einer großen gemeinsamen Tat zu einen. Er, der Deutsche, berief den ersten amerikanischen Kongreß nach Neuyork und schlug einen gemeinsamen Feldzug zur Eroberung des französischen Kanadas vor. Eine Armee sollte über den Champlain-See gegen Montreal vorrücken, eine Flotte über den Sankt Lorenz gegen Quebec. Wären die übrigen Amerikaner von dem Geist Leislers besessen gewesen, so wäre Kanada vielleicht bereits damals gefallen, und die amerikanischen Kolonisten hätten sich siebzig Jahre blutigen Kriegs erspart.

So aber wurde das Unternehmen nur lässig betrieben und litt überdies unter der Feigheit der militärischen Führer. Das Landheer wurde von Frontenac geschlagen und kehrte entmutigt zurück. Die Flotte aber, unter Sir William Philipps, griff erst gar nicht an, als sie Quebec wohlbefestigt antraf.

Wäre so Kanada zu Beginn des Kriegs der siebzig Jahre beinahe durch einen Deutschen für England und das englische Amerika erobert worden, so fiel es zum Schluß durch einen andern Deutschen, durch Friedrich den Großen. Den letzten Akt des Siebzigjährigen Kriegs bildete der Siebenjährige Krieg, und kein Geringerer als William Pitt tat den Ausspruch, daß Kanada in Deutschland erobert worden wäre.

Als die Kämpfe auf amerikanischem Boden zwischen den Kolonien der beiden Westmächte immer erbitterter wurden, sahen diese sich doch genötigt, in den Kampf einzugreifen. Sie suchten auch ihre Bundesgenossen dafür zu gewinnen. Vom österreichischen Erbfolgekrieg her war England noch mit Österreich verbündet, Frankreich mit Preußen. Preußen aber hatte ebensowenig Neigung, um seines Verbündeten willen das damals britische Hannover anzugreifen, wie Österreich dieses für England zu schützen bereit war. So kam es auf dem Weg russisch-britischer Ränke zu einem allgemeinen Wechsel der Bundesgenossen, zu dem preußisch-englischen Bündnis von Westminster und dem österreichisch-französischen von Versailles.

In Amerika lagen britische und französische Kolonisten seit 1754 im Kampf miteinander. Im folgenden Jahre setzte der Kaperkrieg ein, der eigentliche Krieg zwischen den beiden Mächten begann jedoch erst ungefähr gleichzeitig mit dem Einmarsch Friedrichs II. in Sachsen.

In der Folge wirkten die Kampfhandlungen auf den europäischen und überseeischen Kriegsschauplätzen aufeinander ein. Die Truppen, die Preußen in Europa band, fehlten Frankreich in Amerika. Roßbach wurde von Virginiern und Neuengländern wie ein amerikanischer Sieg gefeiert.

Auf diese Weise hat Preußen zusammen mit Großbritannien und im Verein mit Amerikanern deutschen wie angelsächsischen Bluts dafür gekämpft, das französische Kolonialreich in Amerika zu beseitigen und so erst die Grundlage für ein einiges und selbständiges Amerika zu schaffen.

Mit der Vorstellung des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges ist unweigerlich der Name Bostons verknüpft, das »Boston-Massaker«, die Bostoner Tea Party, Bostons Besetzung, Belagerung und Befreiung als Auftakt des langjährigen Ringens um Amerikas Freiheit. Boston und das puritanische Neuengland erscheinen als das Herz der Revolution wie als Genius und leitender Gedanke Amerikas vom ersten Beginn an.

Das eine wie das andere ist nur sehr bedingt richtig. Aber leider ist beides ein schlagender Beweis für die von uns Deutschen bisher immer wieder vernachlässigte Erfahrung, daß es im Völkerleben und in der Politik nicht so sehr auf die Tatsachen ankommt als auf ihre Deutung. Nicht so sehr das Geschehnis wie der daran geknüpfte Mythus sind das Wirksame, das die Zukunft Aufbauende oder Zerstörende.

Der puritanische Mythus hatte es verstanden, die Großtat der geistigen Revolution des Deutschen Luther für seine Zwecke zu benutzen, ja, sie gewissermaßen für sich mit Beschlag zu belegen. Genau so nahmen später die Neuengländer, die sich immer wieder auf die Pilgerväter beriefen, obgleich sie selber nichts anderes waren als Händler, Reeder und Gewerbetreibende, den Mythus der amerikanischen Revolution für sich in Anspruch oder formten ihn vielmehr gemäß ihren Zwecken und Zielen.

Dieser Mythus wuchs später zu einem »amerikanischen« aus, wobei unter diesem Wort lediglich die Amerikaner angelsächsischer Abkunft verstanden wurden oder allenfalls die anglisierten, genau wie die Frankokanadier heute noch die Bezeichnung Kanadier für sich allein in Anspruch nehmen. Die Franzosen in der Neuen Welt wurden nie zu Bindestrich-Kanadiern, auch nicht, als die wachsende britische Einwanderung sie in die Minderheit drängte. Die Deutschen aber brachten es nie über ein Bindestrich-Amerikanertum hinaus, es sei denn, sie gingen unter Verleugnung ihres Volks im Angelsachsentum auf. Daß sie sich mit dem gleichen Recht Amerikaner, »hundertprozentige« Amerikaner nennen können wie ihre Mitbürger britischer Abkunft, das war nur den wenigsten bewußt.

So duldeten es die Amerikaner deutschen Bluts, daß aus der schöpferischen Grundtat ihrer Geschichte, aus dem Unabhängigkeitskrieg, eine rein angloamerikanische Angelegenheit wurde. Erst später, unter dem Druck der ihnen bezeugten Mißachtung, erinnerten sie sich, daß auch Deutsche gegen die Regimenter König Georgs gefochten hatten. Aber wie immer und überall gaben sie sich damit zufrieden, dabeigewesen zu sein; sie hatten auch mitgefochten, auch mit geblutet, waren auch für die junge Freiheit gefallen. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern und Schriften, die all die Heldentaten einzelner Deutscher und deutscher Regimenter im Unabhängigkeitskrieg aufzählen, aber noch nicht ein einziges Mal ist der Versuch gemacht worden, das Hohe Lied der Deutschen auf amerikanischem Boden zu schreiben. Und doch ist erst durch den starken Zusatz deutschen und irischen Bluts aus Neuengland Amerika geworden. Deutsche stehen am Anfang des eigentlichen, des wirklichen Amerikas, das nicht ein Tochterstaat Englands, sondern ein Sohn Europas ist.

Die Deutschstämmigen spielten auch bereits in der Revolution eine entscheidende Rolle, ja man kann sagen, ohne Teilnahme und Einfluß der Deutschen und der Iren hätte diese wahrscheinlich einen andern Verlauf genommen.

Es ist das Wesen der Mythusbildung, daß sie die vielfältigen und vieldeutigen Erscheinungen des geschichtlichen Geschehens vereinfacht, auf einen Nenner bringt und auf eine klare Linie, die gegenwartsgestaltend und zukunftsformend wirkt. Daß Amerika in so sehr viel höherem Maß englische Züge annahm als deutsche, ist nicht zum mindesten die Wirkung des angloamerikanischen Mythus. Aber Amerika ist in einen neuen Abschnitt seines Werdens eingetreten, es wird sich dementsprechend auch einen neuen Mythus schaffen.

Im Licht des alten angelsächsischen Mythus erscheinen die dreizehn Kolonien als Land fleißiger, frommer und freiheitsliebender Menschen. Sie hätten dem Mutterland auch weiterhin die Treue gewahrt, wäre nicht ein unverständiger König, noch dazu einer deutscher Abstammung, auf den törichten Gedanken gekommen, diese freien Menschen knechten und unterdrücken zu wollen. So erhoben sie sich gegen den Tyrannen, um selbstlos, wie sie waren, gleich für die ganze Menschheit die Freiheit mit zu erkämpfen oder zum mindesten zu fordern.

Unter dieser reichlich einfachen Fassung stellt sich noch immer die überwältigende Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung die Revolution vor, falls sie überhaupt eine Vorstellung von ihr hat. Die Fassung der Gebildeten und die der Wissenschaft ist freilich anders. Sie ist auch nicht immer gleich gewesen. Während des Weltkrieges wurde unter dem Einfluß der hochgehenden Begeisterung für England der Unabhängigkeitskrieg beinahe zu einem bedauerlichen Mißverständnis zwischen Mutterland und Kolonie gestempelt, zwischen der »schönen Mutter und der noch schöneren Tochter«. Welche Gestalt und Formung der Unabhängigkeitskrieg aber auch annahm, immer blieb er eine britisch-angloamerikanische Angelegenheit, an der die Deutschstämmigen des Landes keinen Teil hatten, außer als Nebenfiguren. Immer wurde der politische Charakter der Revolution betont, der ideale Kampf um die Freiheit als Idee und Begriff, während die wirtschaftlichen und sozialen Zwecke, die dem Abfall von England zugrunde lagen, kaum erwähnt wurden.

Die Wirklichkeit verhielt sich anders. Die amerikanische Revolution entstand aus der Depression, die der langjährige Krieg mit Frankreich im Gefolge hatte. Der Versuch, die Lasten dieser Depression auf die Kolonien abzuwälzen, hatte den Aufruhr zur Folge. Die Revolution begann als eine neuenglische, und zwar als Revolte gegen die britischen Wirtschafts- und Finanzmaßnahmen. Die Kaufleute, Reeder und Gewerbetreibenden in den Neuenglandhäfen und -städten sahen ihre Dividenden durch die Navigationsakte, die Stempelakte, die Townshend- und all die andern Akten bedroht, durch die das britische Parlament nacheinander Mittel aus den widerspenstigen Kolonisten herauszupressen versuchte, um die drückende Schuldenlast Englands zu mildern.

Die Zeiten waren schlecht. Es gab viel Arbeitslosigkeit. Gleichlaufend mit der Unzufriedenheit der Besitzenden ging ein drohender Groll der Besitzlosen, nur daß sie weniger zahlreich waren als heute; denn die Masse der Sklaven wie der weißen Leibeigenen zählte man ja kaum als Menschen. Die Wirtschaftsrevolution der Händler wurde zum nationalen Freiheitskampf durch den Anschluß eines Großgrundbesitzers aus dem Süden, der gleichzeitig Aristokrat und Offizier war, und der das ideale Ziel eines freien, unabhängigen Landes vor die Händlerinteressen stellte. George Washington kam aus einem Kreis, der an sich weder revolutionär noch antibritisch gesinnt war. Den regierenden Pflanzeraristokraten der südlichen Kolonien ging es wirtschaftlich wie politisch gut. Sie hatten keinerlei Grund, mit der bestehenden Herrschaft unzufrieden zu sein. Dadurch jedoch, daß aus ihrer Schicht der nationale Führer erstand, daß in der Folge der erste Präsident wie die Mehrzahl der Minister aus ihrem Kreis hervorgingen, sicherte sich die Pflanzeraristokratie des Südens die politische Führung wie die wirtschaftliche Überlegenheit; beides wurde ihr erst im Sezessionskriege entrissen.

Die amerikanische Revolution wurde von neuenglischen Händlern ins Rollen gebracht. Sie wurde von einem Aristokraten aus dem Süden geführt, aber durchgekämpft wurde sie zu einem erheblichen Teil von deutschen Soldaten. Daß Deutsche auch auf der Gegenseite fochten, von ihren Fürsten schändlich verraten und an England verkauft, darin liegt die Tragik der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Durch sie wurde bis heute die Rolle verdunkelt, die die Amerikaner deutschen Bluts in den Entscheidungskämpfen um die Gestaltung des amerikanischen Staates spielten.

Als der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ausbrach, waren seit der Gründung von Jamestown, der ersten britischen Siedlung auf amerikanischem Boden, hundertundsiebzig Jahre vergangen. Ein Geschlecht war herangewachsen, das sich zwar durchaus als britisch fühlte, aber doch in keiner lebendigen Berührung mehr mit dem Mutterland stand. Man darf nicht vergessen, daß die 3ooo Meilen, die Amerika von Europa trennen, damals nicht fünf bis sechs Tage Seefahrt bedeuteten, sondern ebenso viele Wochen, mitunter sogar Monate. Die puritanische Einwanderung hatte bereits um 164o in der Hauptsache aufgehört, die der »Kavaliere« war einige Jahrzehnte später zu Ende. Was dann kam, waren in erster Linie Nichtbriten, Deutsche vor allem, Iren und französische Hugenotten.

Trotzdem konnte man weder von einem amerikanischen Volk sprechen noch von einem allgemeinen Geist des Aufruhrs gegen England. Solange die Wirtschaftslage leidlich war, dachte kein Mensch in den dreizehn Kolonien an Abfall. In gewissem Sinne waren diese dreizehn Kolonien bereits ebenso viele selbständige Staaten. Der hohe Grad von Selbstverwaltung, den sie besaßen, ließ eine Änderung ihrer Beziehungen zum Mutterland kaum nötig, ja nicht einmal wünschenswert erscheinen. Ihre Unabhängigkeit wie ihre große Verschiedenheit voneinander aber erschwerte gemeinsames Handeln gegenüber England außerordentlich.

Zu Beginn der Rebellion schwebte erst einem kleinen Kreis die Erringung völliger Unabhängigkeit auch nur als wünschenswertes Ziel vor. Wie gering selbst sehr viel später noch die Begeisterung für die Sache der Freiheit in weiten Kreisen war, geht aus einem Brief des Generals von Kalb hervor, des deutschen Offiziers in französischen Diensten, der sich dem Hilfskorps Lafayettes angeschlossen hatte. Er schrieb entsetzt und niedergeschlagen über die Stimmung in Amerika, die Amerikaner hingen mit glühender, tiefgewurzelter Ergebenheit an ihrem englischen Mutterland. Man müsse staunen über die gedankenlose Torheit, mit welcher England dieses Gefühl mißhandle. In einem Pariser Kaffeehaus sei hundertmal mehr Begeisterung für die amerikanische Revolution als in allen dreizehn vereinigten Provinzen von Amerika.

Die meisten Geschichtschreiber schätzen, daß nur etwa ein Drittel der Kolonisten für die Sache der Revolution war, ein Drittel stand treu zur britischen Krone, das letzte Drittel verhielt sich abwartend. Diese Schätzung ist natürlich eine unzulässige Verallgemeinerung. Der Hundertsatz der drei Parteien war je nach Ort und Zeit verschieden. Im Anfang war die Zahl der Loyalisten, der Parteigänger Englands, erheblich größer, und im Süden waren sie den ganzen Unabhängigkeitskrieg hindurch zahlreicher als im Norden. In Nordkarolina überwogen die Loyalisten die Rebellen, die sogenannten Patrioten erheblich an Zahl und Einfluß, und in Georgia war ihre Überlegenheit so groß, daß diese Kolonie noch im Jahre 1781, also volle vier Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, den Abfall von der gemeinsamen Sache der Revolution plante.

Gegner und Anhänger der Unabhängigkeit waren sozial geschieden. Im allgemeinen standen die »besseren Leute« im Lager Englands, die Großkaufleute, die Geistlichkeit, vor allem die der Episkopalkirche, die Großgrundbesitzer und überhaupt die »Gebildeten«. Die »Kleinen Leute« aber, die Farmer, die Arbeiter und die Gewerbetreibenden, waren Revolutionäre. Ein Bevölkerungsteil aber stand überall so gut wie einheitlich und geschlossen im Lager des Sternenbanners, unabhängig von Vermögen und gesellschaftlicher Stellung, das waren die Amerikaner deutschen Bluts.

Die Deutschen waren nach Amerika in ein fremdes Land gekommen unter einer fremden Flagge. Dort hatte man sie in vielen Fällen mit Mißtrauen empfangen. Den Pfälzern, die nach Pennsylvanien ausgewandert waren, hatte man einen Eid abgenommen, daß sie König Georg II. und seinem Nachfolger wahre und treue Untertanen sein wollten. Sie haben diesen Eid ehrlich gehalten, ebenso die deutschen Siedler in den übrigen Kolonien, obgleich sie mehr als einmal Grund zu Aufruhr und Abfall hatten, bis die Schüsse von Lexington gefallen waren und der Sturm losbrach. Da waren die Deutschen unter den Ersten, die treu zur Sache der Freiheit standen, und sie gehörten zu denen, die vom ersten bis zum letzten Tage ungeachtet aller Rückschläge treu geblieben sind.

Es ist in Amerika von Anfang an üblich gewesen, und es ist es heute noch, Treue und Loyalität der Mitbürger deutschen Stammes zu verdächtigen. Bereits während der Indianer- und Franzosenkriege streute man die Behauptung aus, die Deutschen könnten mit diesen Feinden gemeinsame Sache machen, ohne den geringsten Grund und ohne den mindesten Beweis. Aber während des Unabhängigkeitskrieges wagte man das nicht, dazu war die Entschlossenheit und Einheitlichkeit, womit sich die Deutschen in ihrer Gesamtheit zur Fahne der Revolution bekannten, zu groß, und der Unterschied zu der vielfach schwankenden Haltung der Amerikaner englischen Bluts zu peinlich. Von den Deutschen stand weder ein Drittel noch auch nur ein Sechstel im Lager König Georgs; deutsche Loyalisten waren vielmehr so seltene Ausnahmen, daß man sie fast an einer Hand herzählen konnte.

Wie sollte es auch anders sein. Die Deutschen knüpften keine Bande des Bluts an England oder Überlieferung und Erinnerung an die britische Krone. Sie hatten in Amerika das Land der Freiheit gesucht und es nicht oder doch nur sehr bedingt gefunden, ja vielfach hatte man sie in der Neuen Welt in schlimmere Knechtschaft verschachert als die, der sie in der alten Heimat entronnen waren. Nun tauchte das Morgenrot wirklicher Freiheit auf, einer Freiheit, die sie sich selber erkämpfen und erringen konnten. War es ein Wunder, wenn ein Ruf der Begeisterung die Reihen der deutschen Farmer durchlief, wenn sie eiligst zu den Waffen strömten, wenn sie die besten Kämpfer zu den Heeren der Revolution stellten? Wenn aus dem anfänglichen Streit um Geld- und Wirtschaftsfragen, um Recht der Besteuerung und handelspolitische Vor- und Nachteile mit der Zeit ein Ringen auf Leben und Tod um Freiheit und Unabhängigkeit wurde, um die Geburt eines neuen, jungen Staates, so liegt das Verdienst daran nicht zum geringsten Teil bei den Deutschen wie bei den Iren, die nicht noch halbe Engländer waren, sondern bereits ganze Amerikaner.

Um Wesen und Verlauf des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges zu verstehen, darf man nicht aus den Augen lassen, daß es ja nicht eigentlich ein Krieg, sondern eine Revolution war, die nicht gar so verschieden von denen ist, die wir selber miterlebt haben und noch erleben. Männer, die heute als glänzende Patrioten und Vorbilder der amerikanischen Jugend gelten, erschienen damals als eine Art böser Bolschewiken, und zwar nicht nur in den Augen der Engländer, sondern selbst jener Amerikaner von Ansehen und Besitz, die zwar nicht von England besteuert werden wollten, aber mit höchstem Mißfallen auf Leute blickten, die predigten, daß man seine Schulden nicht bezahlen und die Besitztümer der Reichen plündern sollte. Daß in den unruhigen Zeiten, die dem Ausbruch der Feindseligkeiten vorangingen und selbst noch in den ersten Jahren der Revolution unter den Rebellen die Zahl derer, die nichts zu verlieren hatten, größer war als die der Besitzenden, die der Rache der britischen Behörden stärker ausgesetzt waren, ist nur zu begreiflich. Man wollte nicht besteuert sein, man wollte nicht gezwungen werden, seinen Zucker und Tee in London zu kaufen, sondern wo man ihn am billigsten bekam, man wollte seine Erzeugnisse dort absetzen, wo man den höchsten Preis erhielt. Man wollte sich vom englischen Parlament nicht in seine Geschäfte hineinreden lassen, man wollte vielleicht auch unabhängig sein – obgleich die Idee Amerika noch nicht geboren war und man höchstens an die Selbständigkeit der einzelnen Kolonien dachte. – Aber für all das kämpfen, dafür Gut und Blut opfern, das war eine andere Sache.

Dazu kam, daß die amerikanischen Kolonien einstweilen noch gar nicht in der Lage waren zu kämpfen. Zu Anfang gab es weder eine revolutionäre Armee, noch eine Führung, noch überhaupt eine gemeinsame Idee, für die man sich hätte begeistern können. Die einzelnen Staaten verfügten zwar über Milizen, die in den Indianer- und Franzosenkriegen gefochten hatten und ziemliche Erfahrung im Busch- und Waldkrieg besaßen. Im freien Felde aber waren sie einem stehenden Heer wie dem britischen nicht gewachsen. Außerdem waren die wenigsten verfügbar, da die Milizen ja nur von Fall zu Fall einberufen wurden. Die sogenannten »Minutenmänner«, die die ersten Schüsse mit den englischen Soldaten wechselten, waren bewaffnete Farmer, nicht viel mehr als Freischärler, die zusammenliefen, um sich ebenso rasch wieder zu zerstreuen. Auch von ihnen war nur ein Teil entschlossene Revolutionäre. Viele, die bei Lexington und Concord dabeigewesen waren und sich später als Helden der Revolution feiern ließen, waren unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit den britischen Truppen ängstlich darauf bedacht, ihre Teilnahme daran zu verheimlichen. Die ersten drei Gefechte Lexington, Concord und Bunkershill waren ebenso viele Niederlagen der Revolutionäre. Die Briten waren keineswegs zurückgeworfen worden, sondern zogen sich befehlsgemäß nach Boston zurück, nachdem sie ihren Auftrag ausgeführt hatten. Bunkershill wurde von den Engländern erstürmt. Aber da die wenigsten erwartet hatten, daß die Rebellen überhaupt wagen würden, zu feuern, so wurde der zeitweise Widerstand, den sie leisteten, als großer Sieg über das ganze Land hin ausposaunt. In welch geringem Maß sich die Rebellen als Revolutionäre fühlten, erhellt die eine Tatsache, daß Kapitän John Parker, der Führer der vierzig »Minutenmänner«, die die ersten Schüsse mit den anrückenden Briten gewechselt, nach dem Gefecht heftig beteuerte, überhaupt nicht geschossen zu haben.

Es war eben Revolution, Revolution in den allerersten Anfängen. Es fehlte noch an jeder einheitlichen Organisation und Leitung. Niemand wußte noch recht, wer steht wo, welche Partei ergreift der Nachbar. Hätten die Engländer damals energischer und rücksichtsloser durchgegriffen, sie hätten die Revolution im Keim ersticken können. Allerdings wäre sie wahrscheinlich etliche Jahre oder Jahrzehnte später wieder, und zwar in stärkerer Form und besser vorbereitet, auferstanden; denn an sich waren die dreizehn Kolonien reif zur Selbständigkeit. Aber der englische General Gaye war über die Lage ebenso im unklaren wie die Revolutionäre. Er war ohne genaue Befehle und wußte nicht, wie scharf er vorgehen durfte oder sollte.

So hatten die Rebellen Zeit, zu Revolutionären auszuwachsen, Führung wie Idee zu finden. Von entscheidender Bedeutung war, alle dreizehn Kolonien für die Sache von Massachusetts zu gewinnen. Einstweilen handelte es sich lediglich um einen Streit, der nur die neuenglischen Kolonien anging: Der »ferne Süden«, Südkarolina und Georgia, zeigte sich noch recht wenig interessiert. Selbst die Nachbarkolonien Neuyork und Pennsylvanien waren in ihrer Haltung noch schwankend. Man kann sagen, daß sich Anhänger und Gegner der revolutionären Sache die Waage hielten. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich wäre das Zünglein zugunsten der britischen Krone und der Loyalisten ausgeschlagen, hätten sich im kritischen Augenblick nicht die Deutschen so entschlossen auf die Seite der Freiheit geschlagen.

Die Deutschen waren Grenzer, in Neuyork und Pennsylvanien wie in Virginien und Karolina, wohin sie von Pennsylvanien aus in großer Zahl ausgewandert waren. Sie hatten keinen Grund, allzu freundlich von den britischen Behörden zu denken. Sie hatten nicht vergessen, wie man sie den Indianern gegenüber ohne Schutz gelassen hatte. Besonders die Pfälzer im Mohawktal bewahrten eine grimmige Erinnerung an den britischen General in Albany, der auf ihre Bitte um Unterstützung gegen die Indianer meinte, ein kleiner Aderlaß könne den deutschen Dickköpfen nicht schaden. Der Zynismus dieses Mannes kostete sie skalpierte Frauen und erschlagene Kinder.

So war es auch im Mohawktal, wo die erste Unabhängigkeitserklärung verfaßt wurde, lange ehe der Kongreß in Philadelphia die seine erließ. Hinter dieser Unabhängigkeitserklärung stand keine Bereitschaft zu Kompromissen, sondern der Wille zu kämpfen und die Fähigkeit dazu; denn die Grenzer wuchsen mit der Büchse auf. Sie begleitete sie auf den Acker wie Sonntags in die Kirche. Selbst der Pfarrer hatte die Waffe neben sich an den Altar gelehnt. Einer dieser streitbaren Geistlichen, Pastor Peter Mühlenberg, war es, der nach den Ereignissen in Massachusetts seine Gemeinde zur letzten Predigt einlud. Er schloß sie mit den Worten: »Alles hat seine Zeit, das Predigen und Beten, aber auch das Kämpfen. Jetzt ist die Zeit des Kampfes gekommen.« Damit streifte er seinen Talar ab und stand in Uniform, den Säbel an der Seite, vor seiner überraschten Gemeinde. Gleichzeitig rasselten vor der Kirche die Werbetrommeln. Tosender Jubel brach aus; dreihundert Mann meldeten sich sogleich zu dem Regiment, das der bisherige Pastor und nunmehrige Oberst aufstellte. Als siegreicher General kehrte er aus dem Unabhängigkeitskrieg heim.

Er stand nicht allein. Ehe noch die Schüsse von Lexington gefallen waren, hatten zahlreiche deutsche Pastoren in Pennsylvanien sich für die Unabhängigkeit der Kolonien eingesetzt und sie von der Kanzel herab gepredigt. Viele hatten ihre Kühnheit mit Kerker büßen müssen oder irrten als heimatlose Flüchtlinge im Land umher, wie die beiden Söhne des Pastors Mühlenberg, dann die Pastoren Helfenstein, Schmidt und Nevelling.

Als aber nach Bunkershill sich allerorten Sicherheitsausschüsse zu bilden begannen, die die politische Macht in die Hand nahmen, und als die Frage auftauchte, ob und wieweit man Massachusetts unterstützen sollte, da stellte jede deutsche Gemeinde eine Truppe auf. Wie stark der Prozentsatz der Deutschen in den Freiwilligenformationen war, erhellt aus der einen Tatsache, daß von den neun Kompanien Scharfschützen, die in Pennsylvanien gebildet wurden, nicht weniger als vier ausschließlich deutsche Offiziere hätten. Die ersten pennsylvanischen Truppen, die zu der sich in Boston versammelnden Revolutionsarmee stießen, waren die beiden Kompanien aus der rein deutschen Grafschaft Berks unter ihren Hauptleuten Nagel und Dandel. Ähnlich stark war die Zahl der Deutschen in den Truppen, die Virginien und Maryland ins Feld schickten. Die letzten Überlebenden der während des Unabhängigkeitskriegs zu besonderem Ruhm gelangten virginischen Scharfschützen waren die vier Deutschen Heinrich und Georg Michel Bedinger, Peter Lauck und Gotthold Hulse.

Die Briten waren aus Boston abgezogen, die Unabhängigkeit erklärt, ein Freudenschrei hallte durch Amerika. König Georg aber gab sich nicht so rasch geschlagen. Die Briten kamen zurück, dreimal so stark. Sie landeten auf Long Island. Washington, der sich ihnen entgegenstellte, entzog sich mit seiner gesamten Armee nur mit, knapper Not der Vernichtung. Neuyork wurde besetzt, die Hudsonforts gingen verloren, die Katastrophe auf den White Plains folgte. Niederlage reihte sich an Niederlage, bis Washington durch seinen kühnen Übergang über den Delaware und den Sieg bei Trenton das Kriegsglück wenigstens vorübergehend wieder an das Sternenbanner heftete.

Die Lage blieb jedoch schwierig genug. Der Kongreß in Philadelphia redete und redete, faßte Entschlüsse über Entschlüsse, hatte sich aber immer noch nicht zu einer einheitlichen Organisation der als unabhängig erklärten Staaten sowie zu entschlossener politischer Führung durchringen können. Unter diesen Umständen blieb auch die so sehnlich erwartete Anerkennung durch die europäischen Mächte aus, nicht einmal die von Englands altem Gegner Frankreich hatte man bisher erringen können, obgleich Benjamin Franklin nun bereits seit Monaten in Paris weilte und alle Hebel in Bewegung setzte, um ein Bündnis oder zum mindesten die Anerkennung der Vereinigten Staaten durchzusetzen.

Dazu zogen sich immer düstere Wolken in militärischer Hinsicht zusammen. England holte zu einem entscheidenden Schlage aus. Es plante, die Neuenglandkolonien von den südlichen Staaten zu trennen. Dazu sollte General Burgoyne von Kanada aus das Hudsontal hinuntermarschieren, während eine britische Flotte gleichzeitig den Fluß hin auf segelte. Außerdem sollte von Westen her eine Abteilung unter dem Kommando von Oberst St. Leger anrücken, um den Amerikanern in die Flanke zu fallen und sich dann mit der Hauptmacht in Albany zu vereinigen. Die Abteilung St. Leger hatte noch die zweite wichtige Aufgabe, die reichen Vorräte des Mohawktales, die Kornkammer des Staates Neuyork, für die Verproviantierung der Truppen auf dem weiteren Vormarsch zu sichern.

Beide Anmarschwege waren durch je ein Fort gedeckt. Fort Ticonderoga, das das Hudsontal sperrte, wurde von der dreitausend Mann starken Besatzung geräumt, als die britischen Truppen einen Felsen erkletterten, der die amerikanischen Befestigungen überhöhte. Auch Fort Stanwix im Quellgebiet des Mohawk hätte den Vormarsch der Kolonnen St. Legers nicht aufhalten können, hätten sich ihnen nicht die Pfälzer des Mohawktales in den Weg gestellt.

Die Pfälzer halten bereits im Jahre 1774 einen Sicherheitsausschuß gebildet, der die politische Verwaltung übernahm. Aber an so gefährdeter Stelle galt es nicht nur zu reden und Beschlüsse zu fassen, sondern zu handeln und zu kämpfen. Als daher die Nachricht von dem Anmarsch der britischen Kolonnen, denen sich ein Hilfskorps von etwa tausend Indianern angeschlossen hatte, in das Mohawktal gelangte, traten sämtliche Mitglieder des Sicherheitsausschusses zusammen. Die gesamte männliche Bevölkerung von sechzehn bis sechzig Jahren griff zu den Waffen, und die Führung dieses achthundert Mann starken Bauernheeres übernahm Nicolas Herchheimer, ein alter erfahrener Kämpfer aus den Franzosenkriegen.

Herchheimer beschloß, dem Feind entgegenzuziehen. Sein Kriegsplan war, ihn unter zwei Feuer zu nehmen. Er hatte den Kommandanten des von den Engländern eingeschlossenen Forts Stanwix von seinem Kommen verständigt. Auf ein gegebenes Zeichen sollte die Besatzung einen Ausfall machen und die Briten im Rücken fassen. Der Bote entging jedoch nur mit Mühe der Gefangennahme und verspätete sich. Statt den Feind zu überraschen, geriet Herchheimer selber in eine Falle. Der alte vorsichtige Hinterwäldler hatte schließlich dem Drängen seiner Unterführer, die ihm Feigheit vorwarfen, nicht länger widerstehen können und den weiteren Vormarsch angeordnet, ehe sich das verabredete Zeichen vom Fort, drei Kanonenschüsse, hören ließ. Als die Marschkolonne, Herchheimer auf einem Schimmel an der Spitze, eine von dichtem Wald umgebene sumpfige Niederung passierte, hallte das Tal mit einem Schlage von dem Knallen zahlloser Flinten und dem gellenden Kriegsruf der Indianer wider. Die Nachhut wurde auf dem jenseitigen Hang abgeschnitten, und die in der Niederung Steckenden schienen verloren. Aber die im Buschkrieg gewandten Hinterwäldler hatten sich rasch gefaßt und schlugen den ersten Angriff ab. Freilich waren die Verluste überaus schwer. Herchheimer selbst wurde verwundet. An einen Baum gelehnt, leitete er den weiteren Kampf, der stundenlang mit äußerster Erbitterung auf beiden Seiten geführt wurde. Endlich, nach langem, langem Warten erdröhnten drei rasche Kanonenschläge, das ersehnte Zeichen vom Fort. Mit erneuter Entschlossenheit griffen die Pfälzer an und warfen die Engländer und Indianer in die Flucht. Der Ausfall der Besatzung von Fort Stanwix gelangte aber nicht über das britische Lager hinaus, und statt bis zu den Truppen Herchheimers vorzustoßen, begnügte man sich, das Lager zu plündern und die Zelte in Brand zu stecken. Unter diesen Umständen konnte Herchheimer nicht daran denken, den Feind sofort weiterzuverfolgen. Von seinen achthundert Mann waren zweihundertvierzig gefallen. Von dem Rest war kaum einer unverwundet. Er selbst erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Aber kaum waren Verstärkungen eingetroffen, als die Pfälzer wieder vorgingen, Fort Stanwix entsetzten und St. Leger nach Kanada zurücktrieben.

Die Auswirkungen dieses Treffens von Oriskany, das das blutigste des ganzen Unabhängigkeitskrieges blieb, waren von entscheidender Bedeutung. Burgoyne war nicht nur um die Unterstützung durch die Kolonne St. Legers gebracht worden, sondern vor allem auch um die Verproviantierung aus dem Mohawktal, auf der der ganze Vormarschplan aufgebaut war. Seine Truppen begannen bald an allem bittere Not zu leiden. Es gelang den Amerikanern, sie von allen Seiten einzuschließen und schließlich zur Kapitulation von Saratoga zu zwingen.

Mit Saratoga war der entscheidende Wendepunkt eingetreten. Im Oktober 1777 hatte Burgoyne kapituliert. Im November beschloß der Kongreß die Konföderation, die den dreizehn Einzelstaaten endlich so etwas wie eine einheitliche politische Form gab. Im Dezember erkannte Frankreich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten an und schloß mit ihnen einen Bündnisvertrag. Im Januar endlich machte England Friedensvorschläge und ließ seine Bereitwilligkeit erkennen, nahezu die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Kolonien anzuerkennen. Aber nach Saratoga genügte das den Amerikanern nicht mehr, sie forderten alles oder nichts. Auf diese Weise ging der Krieg weiter, bis die volle Unabhängigkeit erkämpft war.

Mit heutigen Maßstäben gemessen war Oriskany nur ein bescheidenes Gefecht. Aber kleine Ursachen haben oft große Wirkungen. Ohne Oriskany kein Bündnis mit Frankreich. Ohne das französische Bündnis kein endgültiger Sieg. Achthundert deutsche Bauern, die sich mit Todesverachtung der feindlichen Übermacht in den Weg stellten, hatten die entscheidende Wendung herbeigeführt.

Heute gibt es amerikanische Geschichtsbücher, in denen Oriskany nicht einmal erwähnt ist. Damals urteilte man anders. Unter dem unmittelbaren Eindruck der Leistung Herchheimers und seiner Pfälzer bewilligte der Kongreß bereits im Oktober 1777 fünfhundert Dollar für die Errichtung eines Denkmals zu Ehren des Bauerngenerals. Und Washington urteilte: »Es war Herchheimer, der als erster die düstere Szene des Feldzuges im Norden ins Gegenteil verwandelte!«

Die Landstraße, die von Philadelphia nach Valley Forge führt, ist wie jede andere in Amerika: asphaltiert, glatt, gerade, mit vielen Schildern zu beiden Seiten. Diese Schilder sind kennzeichnend für amerikanische Straßen. Es sind Anpreisungen von Hotels oder auch von Rasierseife und Schuhcreme. Oft empfehlen sich die nächsten Städte zum Besuch oder zur Niederlassung. Häufig sind es auch historische Hinweise auf den Unabhängigkeits- oder den Bürgerkrieg, oder sie sind geradezu Schultafeln mit naturwissenschaftlichem oder sprachlichem Unterrichtsstoff. Man ist ja überaus bildungsgläubig in den Vereinigten Staaten. In jedem Falle aber sind der Schilder am Wegrand so viele, daß man gar nicht mehr hinschaut, geschweige denn sie liest.

Aber das Schild, das jetzt vor mir auftauchte, las ich doch, ja, ich hielt sogar, um es mir näher anzusehen. Da stand groß »König von Preußen«, und darunter, daß die nächste Ortschaft nach dem großen Preußenkönig Friedrich II. so hieß.

Der Name des Städtchens, »King of Prussia«, in Pennsylvanien, hält die Erinnerung an die erste Beziehung zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten wach. Ein Deutsches »Reich« gab es damals ja leider nicht, sondern ein »römisch Arm«, wie der Kapuzinerpater in seiner Lagerpredigt sagt. Schlimmer noch, es gab eine »Deutsche Unehre«, die die schmählichen kleinen Fürstenhöfe mit ihrer Mätressenwirtschaft, ihrer Tyrannei, ihrem Menschenhandel über das deutsche Volk gebracht hatten. Der einzige Lichtblick war die Gestalt des großen Königs. Wie weit sein Ruhm strahlte, erweist nichts besser, als daß ein Urwalddorf im fernen Amerika sich nach ihm benannte. Durch Friedrich den Großen wurde das erste Band zwischen dem führenden deutschen Staat und der um ihre Unabhängigkeit ringenden jungen Republik geknüpft. Er erkannte als erster die Unabhängigkeit an und sandte Washington als Zeichen seiner Bewunderung einen Degen.

Aber noch ein zweites, wertvolleres Geschenk erhielt das amerikanische Heer – wenn auch mittelbar – von Friedrich II.: General von Steuben, der aus den Milizen und Freischärlern ein im damaligen Sinn modernes Heer machte. So groß war um jene Zeit nach dem Siebenjährigen Kriege auf der ganzen Welt der Ruhm der friderizianischen Kriegskunst, daß der französische Kriegsminister Graf St-Germain niemand besseren als Organisator der amerikanischen Revolutionsarmee wußte als einen General, der aus der friderizianischen Schule hervorgegangen war. Frankreich stand damals vor dem Abschluß des Bündnisses mit den Vereinigten Staaten, es hatte also alles Interesse daran, die Disziplin wie die Schlagfertigkeit seiner Milizen zu heben. Das erkannten die französischen Militärs besser als die amerikanischen Politiker, daß die Hinterwäldler und die Farmerscharfschützen zwar in ihren Wildnissen unschlagbar waren, daß es nunmehr aber darauf ankam, die Engländer auch in offener Feldschlacht zu besiegen. Nachdem die Amerikaner die Friedensfühler, die Großbritannien nach der Kapitulation Burgoynes ausstreckte, zurückgewiesen hatten, und nachdem infolge der Einmischung Frankreichs dem ganzen britischen Reich Gefahr drohte, hatte sich der Engländer zu neuen Anstrengungen aufgerafft, die aufrührerischen Kolonien niederzuzwingen. Von der Seeküste und aus den großen Städten konnten die britischen Regimenter jedoch nicht mit der Taktik des Buschkriegs vertrieben werden, der nur einen Kampf von Baum zu Baum kannte, nicht mit Truppen, denen zu einem erheblichen Teil jede feste Ordnung fehlte.

Graf von St-Germain war ein großer Bewunderer der friderizianischen Strategie und der preußischen Disziplin. Er hatte Baron Steuben in Dänemark kennengelernt und glaubte, in ihm den richtigen Mann gefunden zu haben. Er lud ihn nach Paris ein und brachte ihn mit Benjamin Franklin zusammen, dem amerikanischen Unterhändler am französischen Hofe.

Steuben war um diese Zeit kein junger Mann mehr. Eine Abenteurernatur war er nie gewesen. Er hatte in Europa Stellung und Ruf zu verlieren. Als Franklin zwar großes Interesse für die Dienste des preußischen Generals zeigte, aber erklärte, keinerlei Vollmachten zu besitzen, einen festen Vertrag mit ihm abzuschließen, und als Steuben von den vielen Abenteurern hörte, die den Kongreß wie den Oberbefehlshaber mit Gesuchen um Anstellung in der amerikanischen Armee überliefen, kühlte seine anfängliche Begeisterung ab, und er verließ Paris wieder, um nach Deutschland zurückzukehren. Der Kriegsminister sandte ihm aber dringende Briefe nach. Stärker noch wirkte auf Steuben, daß er tiefes Interesse für die Sache der amerikanischen Freiheit gefaßt hatte. Er hatte den Wunsch, ihr zu dienen, mochte es für ihn selber nun Vorteil oder Nachteil bedeuten. So kehrte er um und schiffte sich auf dem französischen Segler Le Flammand auf eigene Rechnung und Gefahr nach Amerika ein.

Der preußische Offizier wollte sich nicht aufdrängen, und er wollte vor allem die Gefühle der amerikanischen Kameraden nicht verletzen. Es hatte ohnehin bereits genug Verstimmung dadurch gegeben, daß Fremde, die in die amerikanische Armee eingetreten waren, einheimischen Offizieren, die sich bereits im Felde ausgezeichnet hatten, vorgesetzt und vorgezogen worden waren. So stellte er keinerlei Bedingungen. In einem Brief an Washington erklärte er, gerne auf Rang und Stellung verzichten zu wollen, die er in Europa bekleidete, und mit jedem Posten zufrieden zu sein, den der amerikanische Oberbefehlshaber ihm anweisen würde.

Washington ließ sich jedoch von Steuben an Großherzigkeit nicht übertreffen. Außerdem wußte er genau, was er an dem preußischen General hatte. Sein Heer befand sich gerade augenblicklich in der allerübelsten Verfassung und brauchte nichts dringender als Disziplin und Neuorganisation. So empfing er Steuben wie einen Fürsten. Baron Steuben schrieb über seinen Empfang im Lager, daß er mehr Ehren erhielt, als ihm zustanden. Washington reiste ihm mehrere Meilen entgegen. Eine Ehrenwache von einem Offizier und fünfundzwanzig Mann war vor seinem Quartier aufgestellt. Sein Name war am Ankunftstag als Losung für die Armee ausgegeben. Als der preußische Offizier bescheiden ablehnte und erklärte, lediglich als Freiwilliger gekommen zu sein, erwiderte Washington, die ganze Armee würde es sich zur Ehre anrechnen, für einen solchen Freiwilligen auf Wache zu ziehen.

Washington hatte das Vertrauen, das er von Anfang an in Steuben setzte, nie zu bereuen. Mit ihm zog ein neuer Geist in die amerikanische Armee ein, und zwischen den beiden Männern entstand eine ähnlich enge Zusammenarbeit wie zwischen Hindenburg und Ludendorff während des Weltkrieges.

Es ist überaus lehrreich, mit einem modernen Verkehrsmittel die Märsche aus Feldzügen früherer Zeiten zu wiederholen. Nichts verdeutlicht einem besser die geradezu unfaßbaren Änderungen, die die Technik in der Kriegführung zur Folge hatte. Von Philadelphia nach Valley Forge ist heute ein Nachmittagsausflug im Auto. Vor hundertundfünfzig Jahren lagen so viele Marschtage zwischen den beiden Plätzen, daß in dem einen die britische, in dem andern die amerikanische Armee Winterquartiere beziehen konnten, ohne voneinander Notiz zu nehmen.

Die Rollen waren recht ungleich verteilt, die Engländer genossen in Philadelphia, das damals die Hauptstadt der Vereinigten Staaten war, alle Bequemlichkeiten. Sie hatten warme Quartiere, ausgezeichnete Verpflegung und überdies jede Unterhaltung. Ein Ball jagte den andern. Es schien, als bestünde die ganze Stadt aus lauter Loyalisten, und die Farmer in der Umgebung halten keine Bedenken, gegen das blanke britische Gold die britische Armee mit allem Notwendigen zu versehen.

Dagegen litten die Amerikaner in Valley Forge buchstäblich an allem Mangel. Valley Forge ist lediglich ein Name, eine Landschaft. Auch heute noch gibt es dort keinen Ort, keinerlei Unterkunft. Es ist ein breites Tal, von waldigen Höhen umsäumt. Als Washington sich dorthin zurückzog, fanden seine Truppen als Schutz gegen die bald anbrechenden Winterunbilden nichts vor als das Laubdach der hohen Bäume und das Unterholz, das wärmendes Biwakfeuer abgab. Es dauerte Wochen, bis genügend Hütten errichtet waren, die ganze Armee unterzubringen, und inzwischen hatten sich zahlreiche Soldaten Füße und Hände erfroren.

Es war ein jämmerlicher Haufen, halb erfroren und verhungert, den Steuben in Valley Forge vorfand. Viele Soldaten besaßen keine Stiefel. Blutspuren im Schnee hatten ihren Marsch ins Winterlager bezeichnet. Zerrissene Fetzen an Stelle von Unterzeug, keine Decken, keine Hüte, keine Hemden, kein Zelt, keine Vorräte, Mangel an allem. Fahnenflucht und Krankheit hatten die ursprünglich siebzehntausend Mann zählende Armee Washingtons auf die lächerliche Zahl von fünftausend heruntergebracht. Selbst von diesen war kaum die Hälfte felddienstfähig. Washington schrieb am 23. Dezember an den Kongreß, daß er im Lager zweitausendachtundneunzig Mann hätte »unfähig zum Dienst, da sie barfuß wären oder sonst unbekleidet«. In Philadelphia aber lag General Howe mit einem starken Heer im Quartier, das an nichts Mangel litt.

Das war fast unmittelbar nach dem glorreichen Siege bei Saratoga, nachdem das gesamte Heer Burgoynes kapituliert hatte, nach dem Abschluß des Bündnisses mit Frankreich, nachdem man in den dreizehn Kolonien den Krieg bereits für beendet geglaubt hatte. Aber das war ja gerade der Grund des plötzlichen Rückschlages. Nach Saratoga waren die Milizen einfach nach Hause marschiert, die meisten hatten sich ohnehin nur für ein paar Monate verpflichtet. Das war überhaupt der Krebsschaden im amerikanischen Heer, daß jede straffe Organisation fehlte. Kompanie, Regiment, Division waren leere Worte. Sie mochten ein paar tausend, ein paar hundert oder auch kein Dutzend Mann zählen. Wer nach Hause gehen wollte, zog davon, unter Mitnahme von Waffen und Gepäck. Dazu kam, daß der Kongreß mit den Kriegslieferungen nicht nachkam. Außerdem war eine beispiellose Korruption eingerissen. Ein Netz von Schiebungen und Eifersüchteleien war gesponnen. Selbst Washington wurde hineinverwickelt. Es war eine heillose und verzweifelte Lage. Nachdem der nördliche Feldzug durch den Heldenmut der deutschen Bauern bei Oriskany so glänzend verlaufen, war im Süden alles schief gegangen. General Howe, der eigentlich den Hudson hätte hinaufsegeln sollen, um Burgoyne zu unterstützen, hatte diesen im Stich gelassen. Dadurch war er mitschuldig an der Katastrophe von Saratoga, aber dafür hatte er die Hauptstadt der Union besetzt. Washington hatte vergeblich versucht, Philadelphia zu schützen. Er war erst bei Brandywine, dann bei Germantown von Howe geschlagen worden und hatte sich mit dem Rest seines Heeres nach Valley Forge zurückgezogen. Warum ihn der britische General nicht verfolgte und dort vernichtete, ist einem heutigen Soldaten völlig unverständlich. Aber damals galt noch der Grundsatz »bei schlechtem Wetter findet die Schlacht im Saale statt«. Selbst in dem mörderischen Treffen von Oriskany trennten sich die Gegner für eine Weile, als ein wolkenbruchartiger Regen einsetzte, und suchten unter den Bäumen Schutz vor dem Unwetter. Sobald Schnee und Eis die Felder bedeckte, bezog man eben Winterquartier, das war stehende Regel.

Freilich mag bei Howe noch ein anderer Grund mitgespielt haben. Er wollte die Verstärkungen abwarten, die von Europa unterwegs waren. Die britische Regierung hatte neue starke Kontingente in Hessen und Braunschweig angeworben oder vielmehr aufgekauft. Nach altem englischem Brauch wollte der englische General lieber die fremden Söldlinge ins Feuer schicken als die eigenen Landeskinder. Die deutschen Hilfstruppen hätten eigentlich schon längst zur Stelle sein sollen, und sie wären es auch gewesen, hätte Friedrich II. nicht ihren Durchmarsch durch Preußen untersagt. So half der große König den Amerikanern, wenn auch mittelbar, eine der kritischsten Phasen des Feldzuges zu überstehen.

Howe, der auf die Hessen wartete, mochte auch glauben, daß der verfrorene und verhungerte Haufen in Valley Forge unter dem Einfluß der Winterunbilden sich ohnehin von selber auflösen und restlos desertieren würde, so daß er sich alles Blutvergießen sparen könnte. Vielleicht wäre es auch so gekommen, wäre nicht am 23. Februar 1778 General von Steuben in Washingtons Winterlager eingetroffen.

Es war eine überaus schwierige, beinahe übermenschliche Aufgabe, die der preußische General auf sich nahm. Die Leute, die er vorfand, befanden sich nicht nur körperlich in einem denkbar schlechten Zustand, sondern sie waren auch höchst unwillig, sich irgendwelcher Disziplin zu unterwerfen. An sich war es nicht das schlechteste Material, das so lange im Winterlager ausgehalten hatte, die Grenzer waren es, die Scharfschützen aus den Waldkämpfen. Sie fühlten sich dem fremden Offizier auf ihrem eigenen Gebiet natürlich überlegen. Es war eine ähnliche Truppe wie die Buren, jeder einzelne ein ausgezeichneter Schütze und Kämpfer, aber unfähig, in großen Verbänden zu fechten, und so auf die Dauer einem disziplinierten Gegner hoffnungslos unterlegen.

Es gehörte ein ungewöhnlicher Takt dazu, die alten Soldaten nicht von Anfang an zu verprellen. Steuben ging ebenso geschickt wie rasch vor. Er ließ den üblichen langweiligen und ermüdenden Drill des einzelnen Manns fallen und begann gleich mit Marschübungen und Bewegungen. Beides war besonders wichtig; denn die amerikanischen Milizen kannten im allgemeinen nur eine Marschformation, die im Gänsemarsch hintereinander, die sie von den Indianern übernommen hatten.

Dann ging Steuben dazu über, sie im Gebrauch des Bajonetts zu unterweisen. Die Farmer und Hinterwäldler wußten mit ihren Büchsen umzugehen, aber das Bajonett dünkte ihnen höchstens gut dazu, ein Stück Fleisch daran zu braten, Steuben scheute sich nicht, selber die Waffe in die Hand zu nehmen und seinen Leuten alle Griffe vorzumachen. Das war damals etwas Unerhörtes; denn Rekrutendrill und Exerzieren galt damals als eines Offiziers unwürdig; dazu war allenfalls ein Sergeant gut genug. Ein großer Teil der Offiziere hatte überhaupt die Ansicht, daß er lediglich die Pflicht habe, sich im Gefecht an die Spitze seiner Leute zu stellen, sich im übrigen aber um nichts kümmern brauche. Es war daher eine wahre Sensation, daß der Herr Generalinspektor, zu dem Steuben ernannt war, sich persönlich um die geringsten Einzelheiten kümmerte, daß er Anwesenheit jedes Mannes nachprüfte und bei Aufstellungen die Ausrüstung Stück für Stück nachsah.

Aber es war Steuben gar nichts anderes übriggeblieben, als zu Beginn jede Kleinigkeit selber zu machen. Er mußte sich seine Ausbildungsoffiziere ja erst heranbilden. Er fing damit an, sich hundertzwanzig ausgesuchte Leute vorzunehmen, die den Grundstock einer Art privater Militärschule abgaben. Er drillte sie persönlich Tag für Tag, vormittags und nachmittags. Innerhalb von vierzehn Tagen hatte er sie so weit, daß sie alle Übungen und Bewegungen tadellos ausführten. Die so Ausgebildeten dienten hinfort als Instrukteure. Steuben mußte rasch handeln, er hatte nicht viel Zeit zur Verfügung. In weniger als einem Monat konnte er dem Oberbefehlshaber eine volle Division vorführen, die er in den neuen Formen diszipliniert und gedrillt hatte.

Die Amerikaner von heute nennen Steuben gerne mit einer leichten Verächtlichkeit den Drillmeister der revolutionären Armee. Das war er auch, und das war sicher die Aufgabe, die dem General, der den ganzen Siebenjährigen Krieg mitgefochten und im Stab des großen Königs gedient hatte, die größte Überwindung kostete. Aber daß er die Größe hatte, sich nicht zu gut dafür zu halten, jede Bewegung selber vorzumachen, das führte später die amerikanischen Regimenter zum Sieg. Ein gewöhnlicher Drillmeister hätte das nie vermocht. Aber Steuben war mehr als ein Drillmeister. Er war ein genialer Soldat. Wäre er nur das erstere gewesen, er wäre ebenso gescheitert wie seine Vorgänger, die sich an der gleichen Aufgabe versucht hatten. General Steuben verstand es von vornherein, sich den amerikanischen Verhältnissen anzupassen. Er wußte sofort, in welchen Fällen er die europäischen Vorschriften anwenden konnte, in welchen andersartige. Sowohl das Soldatenmaterial wie das Gelände erforderten neue Formen. So scheute er sich nicht, von den Miliz- und Indianertaktiken zu lernen. Er wurde der Schöpfer der leichten Infanterie, die im Gegensatz zu der bisher in den europäischen Heeren gebräuchlichen Lineartaktik in aufgelöster Ordnung focht. Diese Kampfform übernahm Europa später von Amerika, und selbst Friedrich der Große führte sie in seinem Heer ein.

Steuben verstand es rasch, das Vertrauen seiner Untergebenen zu gewinnen. Sein unermüdlicher Arbeitseifer, der ihn jeden Tag um drei Uhr früh aufstehen ließ, steckte das ganze Heer an. Von früh bis spät wurde exerziert, nicht unwillig, sondern mit Begeisterung, weil der letzte Mann von der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der Übungen überzeugt war.

Valley Forge, das vor kurzem noch ein Tal der Verzweiflung zu werden schien, wurde zum Tal der Auferstehung für die amerikanische Armee.

Die Früchte ließen nicht auf sich warten. In den ersten Schlachten nach Aufhebung des Winterlagers zeigten die von Steuben gedrillten Regimenter, was sie gelernt hatten.

General Steuben hatte seine Zeit genützt. Als der Sommer anbrach, konnte er Washington eine Armee von fünfzehntausend wohlgedrillten und disziplinierten Soldaten zur Verfügung stellen, eine Truppe, wie sie der amerikanische Oberbefehlshaber noch nie unter seinem Kommando gehabt hatte. Zum ersten Male traten den britischen Truppen amerikanische von gleichem Gefechtswert gegenüber.

Die Engländer aber wichen der Entscheidung aus. General Howe, der den ganzen Winter untätig in Philadelphia verbracht hatte, wurde abberufen und durch Sir Henry Clinton ersetzt. Gleichzeitig wurde beschlossen, die amerikanische Hauptstadt zu räumen und die Armee nach Neuyork zu überführen. Washington zögerte nicht, sie anzugreifen. Der Zusammenstoß der beiden gleich starken und diesmal gleich gut ausgebildeten Armeen hätte wahrscheinlich zu einem Sieg der Amerikaner geführt, wäre nicht in ihren Reihen ein Verräter gewesen, noch dazu in führender Stellung. Es war ein Amerikaner englischer Abkunft, der Generalmajor Charles Lee.

Lee hatte sich dem Angriffsplan Washingtons widersetzt, war aber überstimmt worden. Der amerikanische Oberbefehlshaber wollte mit seiner Hauptmacht die Engländer bei Monmouth angreifen, während Lee ihnen in die Flanke fallen sollte. Der Verräter bezog eine beherrschende Stellung, die die Engländer teilweise umzingelten, statt aber anzugreifen, gab er im entscheidenden Augenblick zu aller Verblüffung den Rückzugsbefehl, noch dazu über einen Sumpf. Clinton erkannte sofort die Gelegenheit und drängte nach. Die weichenden amerikanischen Truppen gerieten in Unordnung. In früheren Zeiten wäre der Rückzug bestimmt in Flucht ausgeartet, hatte Washington doch selbst ehemals an den Kongreß berichtet: »Die Miliz ist unfähig, einen ernsthaften Angriff durchzuführen oder auszuhalten.«

Die von Steuben gedrillten Regimenter aber erinnerten sich dessen, was sie gelernt hatten. Als sie die Kommandos ihres Lehrmeisters hörten, der mit Washington an die gefährdete Stelle galoppiert war, fielen sie mitten im Kugelregen wieder in Linie, genau wie auf dem Exerziergrund in Valley Forge. Die Schlacht kam zum Stehen. Das von Lee preisgegebene Gelände wurde wiedergewonnen, und die Schlacht wäre für die Amerikaner entscheidend gewonnen worden, hätte sich Clinton nicht im Schutz der Nacht aus dem Staube gemacht.

Charles Lee war nicht das einzige Beispiel von Unzuverlässigkeit und Verrat von Amerikanern englischer Abkunft während des Unabhängigkeitskrieges. Sowohl als Howe Boston räumte wie bei dem Abzug Clintons von Philadelphia zogen Tausende von Bürgern mit ab, die guten Grund hatten, die Rache ihrer patriotisch gesinnten Landsleute zu fürchten. Als Washington nach der Landung der Engländer in Neuyork im Sommer 1776 und nach der amerikanischen Niederlage auf Long Island über die Jersey-Ebene floh – »wie ein gejagter Fuchs« –, wobei er bereits einmal von Lee im Stich gelassen worden war, schworen die führenden Jersey-Farmer zu Tausenden der Krone wieder die Treue und traten zu Hunderten in die britische Armee ein. Noch im Jahre 1780 – also nach fünf Jahren Kampf um die Freiheit – berichtete Washington an den Kongreß: »Während unsere Truppen Not leiden, werden die der Feinde in Neuyork reichlich von den angrenzenden Staaten aus versorgt, ja, der Handel mit dem Feind ist so allgemein, daß er kaum noch als Verbrechen gilt.«