|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nur etwa sechzig Jahre, nachdem die Pilgerväter bei Plymouth Rock gelandet waren, legte ein anderes Schiff an der amerikanischen Küste an, das eine ganz ähnliche Fracht hinübertrug: Menschen, die um ihres Glaubens willen die Alte Welt verlassen und in der Neuen ein neues Leben des »heiligen Versuches« beginnen wollten.

Dieses Schiff war die »Concord«. Es brachte dreiunddreißig Deutsche nach Amerika. Das war zwar etwa nur der vierte Teil der Passagiere der »Mayflower«, aber in der Folge wanderten erheblich mehr deutsche Pietisten in Pennsylvanien ein als Puritaner in Massachusetts. Woher kommt es nun, daß die Puritaner nicht nur der von ihnen gegründeten Kolonie ein puritanisches Gepräge geben konnten, sondern den ganzen Vereinigten Staaten, während die Spuren der deutschen Pietisten für den flüchtigen Blick selbst in den Gebieten verwischt scheinen, die einmal rein deutsch-pietistisch waren.

Diese Frage beantworten heißt die Geschichte Amerikas schreiben, ja nicht nur diese, sondern gleichzeitig auch die Deutschlands und Englands. Man darf nicht vergessen, daß Amerika damals und noch lange nachher eine Kolonie war, in der vollsten Bedeutung des Wortes. Es war nicht nur materiell von der Alten Welt abhängig – wie lange hat es gedauert, bis Amerika sich wirklich in allem und jedem selbst versorgen konnte! –,sondern auch geistig. Selbst die Menschen, die um ihres Gottes willen fortgezogen waren, die in allem und jedem neu anfangen und sich vom Alten lösen wollten, wurzelten noch restlos in den geistigen Anschauungen des Europa des 17. Jahrhunderts, in allen ihren Urteilen und Vorurteilen.

Pietisten wie Puritaner waren gleicherweise Menschen, die glaubten, nur Gott zu dienen, und die ihr Seelenheil dem leiblichen Wohl weit voranstellten. Die einen aber waren Deutsche, die andern Briten. Diese gehörten einem Staat an, der sich seit den Tagen der Königin Elisabeth, Francis Drakes und Cromwells in nationaler Hinsicht immer stärker zusammenschloß, der kühn und stark seine Hand nach der eben entdeckten Welt ausstreckte. Deutschland aber ging den umgekehrten Weg. Es sank von der Weltmacht zur Ohnmacht. Es hatte mit dem Westfälischen Frieden aufgehört, als Staat zu bestehen. Es war im Begriff, sich in seine Bestandteile aufzulösen. Fremde Heere standen auf seinem Boden, fremde Gedanken beherrschten seine Seele, fremde Sitten, fremde Sprache machten sich breit.

Man muß sich einmal erinnern, wie es zu dem Zeitpunkt in Deutschland aussah, als die »Concord« in die Delawaremündung einfuhr. In dem gleichen Jahre 1683 berannten die Türken Wien. Die gleichen Menschen, in denen noch die furchtbaren Greuel, die entsetzliche Not des Dreißigjährigen Krieges lebte, die an ihrem Leib zum Teil noch die Narben von Mißhandlungen und Folterungen trugen, in ihren Seelen die dunklen Flecke der Erinnerung an Schmach und Schändung, sahen sich jetzt von noch entsetzensvolleren Schauern bedroht. Wo die türkischen und tatarischen Reiter hindrangen, da brannten die Häuser, da lohten die Scheunen, da lagen die nackten, verstümmelten Leichen der Männer auf den Straßen, über die Frauen und Kinder in die Sklaverei getrieben wurden.

Während so das Herz Europas von Asien her bedroht war, benützte der französische »Sonnenkönig« die Stunde, fiel im Elsaß ein, nahm Straßburg durch Verrat. Kaum war es durch eine letzte gemeinsame Anstrengung des auseinanderfallenden Deutschen Reiches gelungen, die Türkengefahr zu bannen, Wien zu entsetzen und die asiatischen Horden zurückzudrängen, da brachen die Franzosen in die Pfalz ein, sengend, brennend und mordend, als wollten sie die Türken an Grausamkeit noch übertreffen.

Das Schlimmste aber war, daß in all der Türken- und Franzosennot die deutschen Völker und Fürsten nicht zusammenstanden, sondern gegeneinander kämpften und Ränke spannen, jeder um eines kleinen Vorteils willen bereit, den andern an den auswärtigen Feind zu verraten. Was konnte man von den übrigen deutschen Fürsten erwarten, wenn selbst der Große Kurfürst bald dem Kaiser Hilfe gegen Ludwig XIV. lieh, dann ein Geheimbündnis mit diesem schloß, sich verpflichtete, bei der nächsten Kaiserwahl dem französischen König oder dem Dauphin seine Stimme zu geben, um sich schließlich wieder mit dem Kaiser zu verbünden, wie es eben seinen augenblicklichen gebietlichen Interessen entsprach.

Was kann man vom Nationalgefühl von Deutschen erwarten, die in einem derartigen Deutschland aufwuchsen? Zur nationalen und zur wirtschaftlichen Not trat noch die religiöse. Die Reformation hatte die volle evangelische Freiheit einstweilen ja erst den wenigsten gebracht. Eine so gewaltige neue Idee, wie die von Luther verkündete, setzt sich niemals mit einem Schlag durch, sondern braucht Jahrzehnte und Jahrhunderte. So gab es selbst in den protestantischen Ländern Gewissensfreiheit nur für jene, die sich blind zur herrschenden Lehre bekannten. Gerade das Wesen der Reformation aber war das rein persönliche Verhältnis des einzelnen zu Gott, und so kamen Ungezählte in Gewissenskämpfe. Gerade weil jene Zeit frommer war in christlichem und in evangelischem Sinn, mußten sich zahlreiche Sekten bilden, von denen jede einzelne überzeugt war, den einzig richtigen Weg zum ewigen Heil zu besitzen, und denen diese Überzeugung weit mehr bedeutete als alle nationale Zugehörigkeit.

So war man in Deutschland um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zu einer Massenauswanderung bereit, sobald sich nur ein Weg dafür öffnete. Die Puritaner waren trotz aller Verfolgung stark und stolz und Briten geblieben. Als sie in die Neue Welt übersetzten, zogen sie als Engländer in ein englisches Land, und als sie drüben unter Einwirkung des andern Bodens, der andern Sonne, der völlig andern Lebensumstände zu Amerikanern wurden, da war es ihnen selbstverständlich, daß wahre Amerikaner nur britische Amerikaner sein können, Menschen, die zwar sich selbst regieren und verwalten, aber englisch sprechen, englisch denken und empfinden, an englischen Einrichtungen und Gepflogenheiten festhalten. Die deutschen Pietisten zogen nicht als Eroberer in eine neue Welt, sondern als Emigranten in eine bereits englische. Als sie die »Concord« verließen und das Ufer des Delaware betraten, pfiff ihnen nicht eisiger Wind ins Gesicht wie den Männern am Plymouth Rock, sie standen nicht fremd auf fremdem Boden, sie mußten sich nicht in stählerner Entschlossenheit zusammenfinden, um nicht mit Weib und Kind zugrunde zu gehen, sondern ein freundlicher Herr trat auf sie zu, ihr neuer »Landesvater« William Penn, und begrüßte sie in der »Stadt der brüderlichen Liebe«. Zwar stand erst eine Reihe Blockhäuser; denn William Penn selber weilte noch kein volles Jahr in seiner Gründung. Er hatte aber an dem Platz, den er für seine Kolonie ausgesucht hatte, bereits eine schwedische Siedlung aus den Tagen Peter Minnewits vorgefunden. So gab es immerhin bereits ein freundliches kleines Dorf, sogar eine lutherische Kirche, die heute noch steht. Die schwedische Siedlung war an die Holländer gekommen, als Fort Christina fiel, und später an die Engländer, als diese ihrerseits der holländischen Kolonie in der Neuen Welt ein unrühmliches Ende bereiteten. Der Herzog von York war Besitzer des Landes an der Delawaremündung geworden, und von ihm kaufte es schließlich William Penn.

William Penn war der Sohn eines verdienten britischen Admirals, gleichzeitig Quäker. Das war eigentlich ein Widerspruch; denn im allgemeinen waren die Quäker kleine, arme Leute. Sie bildeten eine Sekte, die zur Zeit Cromwells entstanden war und von dem kriegerischen Glaubenshelden begreiflicherweise unterdrückt wurde. Die Quäker waren zwar überaus friedfertige Leute, gerade diese Friedfertigkeit aber mußte sie in Gegensatz zu jeder staatlichen Obrigkeit bringen; denn sie verweigerten nicht nur den Kriegsdienst, sondern auch die Zahlung von Steuern für kriegerische Zwecke.

William Penn kam zu seiner Quäkergründung in Pennsylvanien infolge einer Schuld des Königs an seinen Vater. Der junge Penn erbte diesen Schuldanspruch von 16 000 Pfund. Da er in bar wahrscheinlich doch nicht einzutreiben gewesen wäre, erbat er vom König dafür die Überlassung eines Landstreifens in Amerika zur Gründung einer Kolonie.

Land gab es damals noch reichlich in Amerika, wenn der Küstenstrich auch fast restlos besetzt war. Dagegen begann in dieser Zeit der Zustrom von britischen Siedlern nachzulassen. Quäker gab es nicht allzu viele in England, die Verfolgungen der Puritaner aber hatten aufgehört und damit auch ihre Auswanderung nach Amerika. Außerdem ging es wirtschaftlich besser, und man war keineswegs mehr der Ansicht, die Britischen Inseln seien übervölkert. So mußte sich Penn anderswo nach Kolonisten umsehen.

Sein Blick fiel auf Deutschland. Der große Quäker war verschiedentlich dort gewesen und hatte in den Mennoniten wie andern deutschen Sektierern Menschen gefunden, die ganz ähnlich dachten wie die Quäker. In Krisheim bei Worms gab es sogar eine kleine deutsche Quäkergemeinde.

Auf seinen beiden Reisen in Deutschland in den Jahren 1671 und 1677 fand William Penn bei den deutschen Sektierern die herzlichste Aufnahme. Er gewann Anhänger, sowohl für seine Lehren wie für den Gedanken einer Siedlung in Amerika, um in der Wildnis »ein gutes, anständiges und Gott wohlgefälliges Leben zu führen«. Es kam zur Gründung der Frankfurter Gesellschaft, die ein großes Stück Land in Pennsylvanien kaufte, und der junge Anwalt Franz Daniel Pastorius fuhr als Vertrauensmann der deutschen pietistischen Auswanderer mit der ersten Gruppe hinüber.

So begannen die Pennsylvaniadeutschen ihr Leben in der Neuen Welt unter Schutz und Vormundschaft der englischen Quäker. Sie und die später kamen, blieben denen loyal ergeben, die ihnen eine Zufluchtsstätte in der Neuen Welt verschafft hatten. Das gab den pennsylvanischen Deutschen das Gepräge bis auf den heutigen Tag. Die »Mayflower« wurde in der Legende zur Wiege Amerikas, die »Concord«, die deutsche Mayflower, wurde vergessen.

Am Anfang Amerikas steht der Gedanke von der persönlichen Freiheit und Selbstverantwortung, den inmitten einer Welt mittelalterlicher Bindungen der Deutsche Martin Luther als erster aussprach, wenn er ihn zunächst auch nur in religiösem Sinn meinte. In der nördlichen Hälfte des amerikanischen Erdteils entstand eine neue Welt und nicht lediglich eine neue Kolonie, weil hier mit der Verwirklichung des Begriffs der Freiheit Ernst gemacht wurde, während er Europa und besonders das Ursprungsland der Reformation zunächst in eine endlose Kette von Wirren und Kriegen stürzte.

Wir Heutigen leben in einer Zeit verhältnismäßig großer religiöser Gleichgültigkeit, so daß uns der Begriff des Gewissenszwanges nicht nur fremd, sondern beinahe unfaßbar ist. Deshalb können wir uns nur schwer eine Vorstellung davon machen, welch schlechthin entscheidende Rolle die religiöse Frage während des 16. und 17. Jahrhunderts im Leben des einzelnen wie der Völker spielte. Natürlich waren es auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, die bei der Gründung einzelner nordamerikanischer Kolonien mitspielten. Aber daß die religiösen ausschlaggebend waren, erwies gerade die Entwicklung der verschiedenen Gründungen. Virginien kam trotz seines zeitlichen Vorsprunges und trotz all seiner Vorzüge des Klimas und des Bodens schließlich gegenüber den puritanischen Neuenglandkolonien ins Hintertreffen, und der Staat Neuyork, der eine rein geschäftliche Gründung der Holländer ist, konnte seine Größe wie die Gunst seiner Lage erst in einer Zeit voll zum Ausdruck bringen, in der die religiöse Frage kaum noch eine Rolle spielte, wenigstens nicht in dem sich bildenden Mittelpunkt des Welthandels.

Der aufs praktische Leben übertragene protestantische Fanatismus der puritanischen Neuenglandkolonien, der Handelssinn Neuyorks, das aristokratische Kavaliertum Virginiens und der Südstaaten, sie alle haben an dem Aufbau der heutigen Vereinigten Staaten wie Amerika als eines Begriffes und einer Idee mitgewirkt. Die Wiege des eigentlichen Amerikas aber, als der »Neuen Welt«, der Welt der religiösen Freiheit und der persönlichen Selbstverantwortung ist Pennsylvanien, die vorletzte der dreizehn ursprünglich gegründeten Kolonien.

Pennsylvanien allein machte mit dem Lutherschen Gedanken der Gewissensfreiheit wirklich Ernst. Die Puritaner waren zwar ebenso wie die Quäker um der Glaubensfreiheit willen über den Ozean gezogen, aber sie dachten nicht im Traum daran, sie in dem neuen Land auch Andersdenkenden zuzubilligen. In der Folge rangen Puritanertum und Quäkertum um die Seele Amerikas. Dieser Kampf ist mit wechselndem Erfolg geführt worden. Öfters sah es so aus, als hätte die puritanische Richtung gesiegt, ein sich immer mehr auf die rein wirtschaftliche Seite des Lebens zuspitzender Glaubenseifer, der Freiheit und Ideale verkündete, diese aber nur für sich und die eigenen Belange angewendet wissen wollte. Daneben aber hat im Herzen der alteingesessenen Bevölkerung auch immer echtes Quäkertum gelebt, Hingabe um der Hingabe willen und echtes Leiden und Kämpfen um die Ideale auch unter Verzicht und gegen die eigenen Belange.

In diesen Kampf zwischen Puritanismus und Quäkertum sind auch die Geschicke des amerikanischen Deutschtums verflochten. Die Deutschen kamen mit den Quäkern nach Amerika. Im Quäkerstaat Pennsylvanien konnte sich ein Amerikanertum deutschen Bluts entwickeln und solche Wurzeln schlagen, daß es keine Welle puritanischer Unduldsamkeit, eifernder Anglisierungssucht oder zeitweisen Deutschenhasses auszurotten vermochte. Das pennsylvanische Deutschtum ist selbst da, wo es die angestammte Sprache vergessen hat, ein Amerikanertum besonderer Prägung, das wahrhafte Amerikanertum. Darum ruhen auch im pennsylvanischen Deutschamerikanertum die Wurzeln des deutschen Blutes und Gedankens in Amerika. Der Kampf um die Stellung der Amerikaner deutscher Abstammung wird nicht in Pennsylvanien, sondern im Mittelwesten ausgefochten werden, wohin sich der Schwerpunkt Amerikas verlagert hat. Die Amerikaner deutschen Bluts werden diesen Kampf aber nur gewinnen, wenn sie aus der Geschichte Pennsylvaniens lernen und aus den Leistungen der Deutschen dort die stolze Berechtigung herleiten, sich als echte, hundertprozentige, vollauf berechtigte und verpflichtete Amerikaner zu fühlen.

Um das zu können, müssen sie freilich die Geschichte des deutschen Bluts in den Vereinigten Staaten kennen. Diese scheinbar selbstverständliche Forderung ist noch weit von der Erfüllung entfernt; denn fast mit dem gleichen Augenblick, in dem der erste Deutsche seinen Fuß auf amerikanischen Boden setzte, begann eine Bewegung alles zu verkleinern, was Deutsche in Amerika geleistet haben, um die Deutschen in eine minderwertige und untergeordnete Rolle herabzudrücken. Diese Bemühungen haben einen über Erwarten großen Erfolg gehabt, und sie würden zur völligen Ausmerzung des deutschen Anteils am Aufbau Amerikas führen, wenn es nicht gelingt, diesen im letzten Augenblick – vor allem im Bewußtsein der Deutschamerikaner selbst – der Vergessenheit zu entreißen.

Es gibt Städte, die sind wie ein über seine Ufer getretener Fluß. In der weiten trüben Flut ist jede Spur des eigentlichen Strombetts verschwunden, und nur an künstlichen Zeichen läßt sich der ursprüngliche Lauf noch feststellen.

Eine solche Stadt ist Philadelphia. Für den Fremden ist sie ein riesiger Häuserhaufen wie jede andere amerikanische Stadt, mit Wolkenkratzern, autoüberfüllten Straßen, viel Schmutz und von fast unwahrscheinlicher Ausdehnung; selbst im Auto dauert es Stunden, bis man sie durchquert. Aus dieser Häusermasse ohne Gesicht und Prägung ragen wie Baken und Stangen im Überschwemmungsgebiet, die den Lauf des ursprünglichen Flusses bezeichnen, einzelne Bauten, Erinnerungen an die Zeit, als Philadelphia Hauptstadt und schlagendes Herz der Vereinigten Staaten war. Jeder Amerikaner und auch mancher Europäer weiß, daß sich in Philadelphia der erste Kongreß versammelte. Hier wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Hier residierte der erste Präsident. Die Erinnerung an all das ist aber seltsam unlebendig, wie auch die Unabhängigkeitshalle, die historische Stätte all dieser großen Ereignisse, heute wie ein totes Museum wirkt, ohne jede Beziehung zu hier und heute, zu den Sorgen, Aufgaben und großen Fragen des jetzigen Amerikas.

Vergessen, untergegangen in der gleichmäßig grauen Flut einer angloamerikanischen Einheitskultur scheint auch die Erinnerung daran, daß hier einmal eine rein deutsche Stadt stand. Sechs Meilen von Philadelphia entfernt, das britische Quäker erbauten, errichteten gleichzeitig deutsche Mennoniten und Sektierer eine Stadt, die sie Germanopolis nannten. Später wurde Germantown daraus, und heute ist es lediglich der zweiundzwanzigste Bezirk der Riesenstadt Philadelphia.

Man mag im Auto kreuz und quer durch die Quäkerstadt fahren, ohne Führer, ohne Karte würde man niemals die Spuren dieser in der angloamerikanischen Flut untergegangenen deutschen Siedlung auffinden. Die einzige Erinnerung ist ein Straßenname: Germantown Avenue. An ihr steht eine Reihe Bauten aus der Kolonialzeit, aber auch sie sind ähnlich tot und beziehungslos wie die übrigen historischen Stätten dieser Stadt, die ihr Gesicht verloren hat.

Eins dieser Gebäude ist der Sitz der Historischen Gesellschaft von Germantown. Auf mein Klopfen öffnete ein uralter Kastellan, der mich zu einem noch älteren Männchen führte, dem Bibliothekar der Gesellschaft. Alles war ein wenig wie im Märchen, versponnen und verträumt. Unwirklich und ohne jede Beziehung zur Gegenwart wirkte auch die Sammlung, die das Haus barg, und die ich als einziger Besucher durchschritt.

Mehr als zweihundertfünfzig Jahre ist es her, daß diese erste deutsche Stadt Amerikas gegründet wurde. Das ist eine lange Zeit, für die Vereinigten Staaten eine endlos lange Zeit, lange genug, um alle Erinnerung an die Männer und Frauen zu verlieren, die so entscheidenden Anteil an dem Entstehen und dem ersten Werden Amerikas hatten.

Nachdenklich und enttäuscht fuhr ich aus den Straßen der Stadt, die einstmals Germanopolis hieß, hinaus aufs Land, um dort nach den Spuren der hunderttausend Deutschen zu suchen, die während des 17. und 18. Jahrhunderts in Pennsylvanien eingewandert waren. Ich brauchte nicht weit zu fahren, bereits in Trappe, in dem die erste lutherische Kirche in USA steht, stieß ich darauf. Als ich im Wirtshaus, das gar nichts Amerikanisches an sich hatte, nach dem Pfarrhaus fragte, antwortete einer der Gäste in so merkwürdigem Englisch, daß ich ihn auf deutsch ansprach. Und siehe da! Er fuhr in seiner Antwort auf »Pennsylvania Dutch!« fort, dem eigenartigen Dialekt der Pennsylvaniadeutschen, von dem man mir erzählt hatte, er sei eben so unverständlich wie ausgestorben. Mir schien er gar nicht unverständlich. Ich konnte den Mann genau so gut verstehen wie einen schwäbischen oder pfälzischen Bauern. Daß das »Pennsylvania Dutch« keineswegs ausgestorben ist, erfuhr ich in den folgenden Tagen. Auf fast allen Farmen und in den meisten kleinen Orten wurde es noch gesprochen. Freilich oft waren es nur die Eltern, die noch den alten deutschen Dialekt sprachen, während die Kinder nur noch englisch konnten, wie auch nur die Mütter noch die altertümlichen Hauben tragen und die Väter die breitrandigen Hüte, nicht aber die Töchter und Söhne. Aber die Höfe und Häuser, die Scheunen und Ställe, die Gemüse- und Obstgärten, die sind noch rein deutsch, wie auch die Sauberkeit und Freundlichkeit der ganzen Anlage und der Fleiß und die Tüchtigkeit ihrer Bewohner.

Die Deutschen, die nach Pennsylvanien auswanderten, waren Bauern, und wo sie Bauern geblieben sind, da blieben sie auch deutsch, deutsch natürlich nur im Sinn ihres Volkstums, ihrer blutmäßigen Anlage, ihrer bodenständigen Verwurzelung mit dem Acker, auf dem sie sich eine neue Heimat geschaffen haben. Im staatlichen Sinn wurden sie sehr rasch Amerikaner, und zwar bessere Amerikaner als die meisten Angelsachsen, die gleichzeitig mit ihnen nach der Neuen Welt auswanderten. In Pennsylvanien wurde das eigentliche und wahrhafte Amerika geschaffen, das Land der Freiheit, und die Deutschen, die dieses Pennsylvanien zu einem guten Drittel bewohnten, haben ihren reich bemessenen Anteil daran. Das ist aber eine alte Geschichte, vergessen und verstaubt wie die alte gesprungene »Liberty Bell« auf dem Treppenflur der Unabhängigkeitshalle. Diese alte »Freiheitsglocke« war die erste Glocke, die die junge Unabhängigkeit einläutete. Bei allen feierlichen Anlässen wurde sie geläutet, aber dann bekam sie einen Sprung, und man stellte sie ins Museum.

Einmal freilich wird sie wieder läuten, und dann mögen sich die Deutschstämmigen in dem großen weiten Land daran erinnern, daß ihre Vorfahren es waren, die mit als die ersten an dem Glockenstrang der Freiheitsglocke zogen. Nur wenn sie das tun, und wenn sie sich ihrer alten ruhmreichen Geschichte und des starken Anteils bewußt werden, den sie an der Befreiung der dreizehn Kolonien und an dem Aufbau Amerikas hatten, wird ihnen in der Zukunft die Führerrolle zufallen, die ihnen ihrer Zahl, ihrer Bedeutung wie ihren Leistungen nach zukommt.

Meine frühesten Eindrücke von Amerika, die jetzt über ein Vierteljahrhundert zurückliegen, sind neben dem Gralswunder der Wolkenkratzer die rücksichtslose Art, mit der die Einwanderungsbeamten die Einwanderer auf unserm Schiff behandelten. Während wir Passagiere der I. Klasse von jeder Kontrolle und Untersuchung frei waren, weder Paß noch Visum noch gar ein ärztliches oder polizeiliches Zeugnis oder dergleichen brauchten, wurden die Zwischendecker wie eine Herde Vieh am Arzt vorbeigetrieben. Ich erinnere mich noch, wie ich im Innersten empört war, als einem alten ruthenischen Bauern, der weder englisch verstand noch überhaupt wußte, um was es sich handelte, in roher Form der Hut vom Kopf geschlagen wurde mit den Worten: »Hut ab vorm Doktor!«

Erste Eindrücke in einem fremden Land, insbesondere in jungen Jahren, sitzen unauslöschlich fest, und diese ersten amerikanischen Erinnerungen sind wohl schuld daran, daß mir Amerika von Anfang an beim besten Willen nicht als das Land der allgemeinen Freiheit und Gleichheit erscheinen wollte, als das es damals noch in der ganzen Welt gepriesen wurde.

Inzwischen haben sich die Verhältnisse ja geändert. Es gibt kein Zwischendeck mehr und überhaupt kaum mehr Einwanderer. Kommen aber welche heute nach USA., so ist es fast kein Unterschied, ob sie in der I. oder der III. Klasse eintreffen. In jedem Falle werden sie genau gesiebt und gesichtet. Die Einwanderungsbeamten in den Vereinigten Staaten sind höflicher geworden, die in den andern Ländern gröber. Man findet heute nichts mehr dabei, auch Passagiere der I. Klasse vor dem Hafenarzt vorbeidefilieren zu lassen. Mehr als einmal habe ich es erlebt, daß dieser die Hände der Passagiere untersuchte, ja eine Ärztin in Port Said ließ sich sogar von jedem einzelnen die Zunge rausstrecken.

Also ist es ein wenig ungerecht, diese alten Erinnerungen heute hervorzukramen, sie sind aber bezeichnend für die Zeit der Masseneinwanderung in die Vereinigten Staaten, als Jahr für Jahr eine Million Menschen nach drüben in die Neue Welt strömte. Nur aus dieser Masseneinwanderung läßt sich die Haltung der alteingesessenen Amerikaner gegenüber den Neueingewanderten verstehen, für die das Benehmen der Einwanderungsbeamten lediglich ein bezeichnender Ausdruck war.

Amerika und insbesondere Neuyork ist aufgebaut von Schichten von Einwanderern, die wie die Jahresringe eines Baumes sich übereinander lagern. Wenn die Amerikaner von heute ihre Hauptstädte als »Alabasterstädte ohne Tränen« besingen, so dürfen sie nicht vergessen, daß Blut, Schweiß und Tränen das Bindemittel waren, das die Bauten dieser Städte zusammenkittete. Amerika schien reich, glücklich und frei, weil stets eine Schicht verfügbar war, von der man nicht sprach, die im Dunklen blieb und alle schwere und schmutzige Arbeit übernahm. So war es von Anfang an, von der Zeit der Negersklaven, der weißen Zwangsarbeiter, der Einwanderer bis in unsere Tage, in denen die Maschine alle Sklavenarbeit überflüssig macht, so daß man erschrocken die Tore rasch zuschlug, weil man mit den vorhandenen Millionen schon nichts mehr anzufangen wußte.

Freilich, eine Lichtseite hatte die amerikanische Lösung der schweren und schmutzigen Arbeit. Abgesehen von den Schwarzen war die Knechtschaft nur vorübergehend. Wer als Fronarbeiter begann, endete als Herr, konnte wenigstens als solcher enden. Jahr für Jahr kam eine neue Welle Einwanderer angerauscht und schob die bereits im Land befindliche automatisch eine Stufe höher. Dieser Aufstieg der verschiedenen Bevölkerungsschichten läßt sich heute noch an dem wechselnden Aussehen bestimmter Wohnviertel feststellen. Wie die Flutmarken an einem Brückenpfeiler zeigen sie an, wie die verschiedenen Einwanderungswellen nacheinander zu Wohlstand aufrückten. Überall waren es erst die Iren, welche die ärmsten und schlechtesten Wohnviertel einnahmen. Sie wurden durch die Deutschen verdrängt. Dann rückten hintereinander die Skandinavier, die Italiener, die Juden, Polen und Griechen nach, bis als letztes Glied in der Völkerkette – wenigstens in den Nordstaaten – die Neger die Quartiere der jeweils untersten und ärmsten Schicht bezogen.

Wir Deutschen stehen also verhältnismäßig hoch in der Gliederung, ja in Neuyork stehen wir eigentlich auf der ersten Sprosse der Leiter; denn die Holländer, die unter dem Deutschen Minnewit Neu-Amsterdam begründeten, sind im Grund ja unseres Blutes. Aber wie es oft unter Blutsverwandten ist, haben die Holländer ihrem deutschen Vetter in Amerika wenig Freundlichkeit erwiesen. Holländische »Aristokraten« waren es, die die ersten deutschen Siedler, die nach Neuyork kamen, bis aufs Blut aussaugten und bis in die Indianerwildnis verfolgten, um Pachtzinsen für Ländereien aus ihnen zu erpressen, die ihnen nicht gehörten.

Wer die Geschichte dieser ersten deutschen Masseneinwanderung nach den Vereinigten Staaten liest, dem erscheint alles, was spätere Einwanderer erlitten, als Kinderspiel. Die Pfälzer, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu Tausenden, ja zu Zehntausenden ihre Heimat verließen, taten dies nicht mehr um ihres Gottes willen wie die Mennoniten und sonstigen Sektierer, die in Pennsylvanien eine zweite Heimat gefunden hatten. Man kann auch nicht sagen, daß sie um des Geldes willen auswanderten. Für das eine wie das andere waren sie viel zu elend und ärmlich. Es war die nackte Not, die sie forttrieb, der Hunger und die Verzweiflung. Der Dreißigjährige Krieg war als furchtbare Katastrophe über Deutschland hingezogen. Ein verhungertes und verelendetes Volk war zurückgeblieben. Da brach der Spanische Erbfolgekrieg aus. Die vertierte Soldateska des vierzehnten Ludwig fiel mordend, sengend und plündernd in die Pfalz ein. Der Sonnenkönig, darüber erzürnt, daß hier flüchtige Hugenotten aufgenommen waren, hatte befohlen, die Pfalz in eine Wüste zu verwandeln. Wenn die Franzosen sich im Weltkrieg darüber beschwerten, daß der strategische Rückzug auf die Hindenburglinie mit der Verwüstung des Vorgeländes verbunden war, so können wir erwidern, daß wir von unsern westlichen Nachbarn gelernt haben, nur daß die Deutschen einen Landstrich verwüsteten, der ohnehin bereits menschenleer war oder dessen Bewohner vorher sorgsam abbefördert wurden, während die Truppen Ludwigs XIV. mit Feuer und Schwert vernichteten, was sich vor ihren Brandfackeln und bluttrunkenen Säbeln nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte.

Dazu kam ein erbarmungslos kalter Winter, der »den Wein in den Fässern gefrieren und die Vögel tot von den Bäumen fallen ließ«. Der Übel größtes aber war die Goldgier jener deutschen Fürsten, die nur ein Ziel kannten, dem größten Feind Deutschlands, dem »Roi soleil«, nachzueifern, und diesem verbrecherischen Vorbild rücksichtslos Gesundheit, Leben und Ehre ihrer Untertanen opferten. Von diesem Hintergrund aus muß man die Schicksale und Leiden der deutschen Auswanderer jener Zeit in Amerika betrachten, wenn man die Zustände in der Neuen Welt richtig und gerecht beurteilen will. Was sie drüben an Mühsal, Entbehrungen und auch Ungerechtigkeit erdulden mochten, es war verhältnismäßig leicht zu tragen gegenüber den bodenlosen Gemeinheiten und Bedrückungen, denen sie von seiten ihrer eigenen Fürsten ausgesetzt gewesen waren. Wo man auch alte Chroniken durchstöbern mag, stößt man auf die erschütterndsten Einzelschicksale. Die Geschichte des Johann Peter Resig, der später Waldpfarrer am Schoharie wurde und in einem dicken Tagebuch seine Erlebnisse niederlegte, gehört noch zu den harmlosen. Der Fürst dieses jungen Pastors hatte die Angewohnheit, jedes hübsche Mädel, das er auf der Jagd traf und das ihm gefiel, mit einer Botschaft und einem Gulden Botenlohn zum Ochsenwirt nach Echterdingen zu schicken. Der sperrte das Mädel in ein Zimmer, bis es dem Herrn Herzog gefiel, sich ihrer zu bedienen. Peter Resig erbarmte sich des ersten Mädchens, das er so traf, nahm ihr den Zettel ab und gab ihn samt dem Gulden einem alten Bettelweib. Er mußte daraufhin freilich sofort seine schöne Pfarre im Stich lassen und samt dem Mädchen und dessen ganzer Familie fliehen, um nicht vom Zorn des Herzogs vernichtet zu werden. In des Pfarrers Tagebuch ist der lange Leidensweg über Rotterdam, London und Neuyork bis in die Waldwildnisse des Schoharie und des Mohawk beschrieben, wo sich die aus der Heimat geflüchteten Pfälzer und Schwaben unter unsäglichen Mühen und Gefahren, ungebrochen von unaufhörlichen Enttäuschungen, schließlich eine neue Heimat schufen.

Liest man, wie und warum sie aus der Heimat fliehen mußten, so wundert man sich nicht mehr, warum im Staat Neuyork, der von Deutschstämmigen begründet wurde und in den bereits in frühester Kolonialzeit Tausende von Deutschen einwanderten, nicht ein starkes, seiner Art und Sprache bewußtes amerikanisches Deutschtum entstand. Im Gegenteil, man kann nur Bewunderung dafür haben, daß sich das von seiner Heimat ausgestoßene Volkstum in der Fremde noch so lange erhielt.

»Zu verkaufen ein Junge, der noch fünf Jahre drei Monate zu dienen hat. Er hat das Schneiderhandwerk gelernt und arbeitet gut.«

Diese Anzeige stand am 14. Dezember 1773 im »Pennsylvanischen Staatsboten«. In der gleichen Zeitung heißt es ein andermal: »Zu verkaufen einer Magd Dienstzeit. Sie ist ein starker, frischer und gesunder Mensch. Hat noch fünf Jahre zu stehen.«

Die so wie ein Stück Vieh Ausgebotenen waren nicht etwa schwarze Negersklaven, sondern weiße Menschen, Deutsche, die nach Amerika gekommen waren, um dort das Land der Freiheit zu finden.

Der Handel mit weißen Menschen ist ein trüber Abschnitt in der amerikanischen Geschichte, noch viel trauriger als der Handel mit schwarzem Elfenbein. Er ist so unvereinbar mit dem beanspruchten Ruhm des Landes der Freiheit, der Menschenrechte und der Selbstbestimmung, daß man diese Seite des nationalen Geschichtsbuchs gern rasch überblättert, wenn nicht überhaupt unterschlägt. Daher wissen erstaunlich wenig Menschen, daß es in der Neuen Welt von Anfang an nicht nur schwarze Sklaven, sondern auch weiße gab.

Natürlich nannte man sie nicht so, und die Form ihrer Knechtschaft war ein wenig anders. Aber im Grund kam es auf dasselbe hinaus. Weiße Menschen wurden wie Sklaven gekauft und verkauft. Man riß Familien willkürlich auseinander, verkaufte Mann und Frau, Eltern und Kinder an verschiedene Herren in mitunter weit voneinander entfernte Städte oder gar Staaten, so daß die einzelnen Familienmitglieder sich oft erst nach vielen Jahren oder überhaupt nicht mehr wiedersahen. Sie waren ihrem Herrn und Meister widerstandslos ausgeliefert. Der konnte jede Arbeit von ihnen fordern, sie in jeder Weise ausnützen oder mißbrauchen bis zur völligen Erschöpfung ihrer Kräfte. Wenn ihn die Lust ankam, mochte er sie mit der Peitsche züchtigen wie einen schwarzen Sklaven, einerlei ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, einen Knaben oder ein zartes Mädchen. So reichlich müssen die Halter dieser weißen Sklaven von der Peitsche Gebrauch gemacht haben, daß ein Gesetz erlassen werden mußte, nach dem jedes einzelne Vergehen mit nicht mehr als zehn Peitschenhieben bestraft werden durfte.

Weiße Sklaven hatten einen großen Vorteil vor schwarzen – sie waren billiger. Neger waren teuer. Es war ein kostspieliges und nicht ungefährliches Unternehmen, sie an der fernen Guineaküste einzuhandeln oder einzufangen und über den weiten Atlant zu befördern. So mußte mancher Pflanzer, der gern ein paar Neger gehabt hätte, auf sie verzichten. Aber warum schwarze Sklaven, wenn man auch weiße haben konnte?

Warum nach dem fernen Afrika auf Sklavenfang segeln, wenn man ihn so viel einfacher und gefahrloser in der Heimat betreiben konnte? Ehemalige Sklavenhändler kamen auf den glorreichen Gedanken, armen Leute ihre Kinder abzukaufen und nach der Neuen Welt als Arbeitskräfte weiter zu verhandeln. Oder man fing sie einfach auf den Straßen Londons. Mitunter waren es auch Erwachsene, die auf diese Weise überfallen und verschleppt wurden. Das »Kidnappen« hat eine alte, wenn auch wenig ruhmreiche Vergangenheit.

Neben den auf diese Weise aufgegriffenen, geraubten oder um ein Butterbrot den Eltern abgeschwätzten Jugendlichen sandte man auch Verbrecher und Sträflinge als Arbeitssklaven nach der Neuen Welt, oder es fand sich ein Richter, der besonders menschlich zu handeln glaubte, wenn er den Dieb eines Paares Schuhe oder eines Laibes Brot nicht ins Zuchthaus, sondern für etliche Jahre Zwangsarbeit nach den Kolonien sandte.

Ihrem Wesen nach war die weiße Sklaverei zeitlich beschränkt. Niemand wurde für sein ganzes Leben in die Knechtschaft verkauft, sondern nur für eine bestimmte Anzahl Jahre. Da aber jeder Zwangsarbeiter beliebig weiter verkauft werden konnte, und da über Kauf und Verkauf keine Verträge ausgefertigt noch Bücher darüber geführt wurden, so stand es durchaus im Belieben der jeweiligen Besitzer, wie lange sie ihren weißen Sklaven die Freiheit vorenthielten. Viele, vielleicht die meisten, wurden nach Ablauf der gesetzlichen Frist frei. Aber ungezählte gingen in ununterbrochener Knechtschaft elend zugrunde.

Das System der weißen Sklaverei auf Zeit sprang in dem Augenblick auf Deutsche über, in dem eine starke Auswanderung nach der Neuen Welt einzusetzen begann. Und zwar entwickelte sich eine besondere Form der weißen Sklaverei, die der Redemptionisten. Das waren Auswanderer, die sich selber für eine bestimmte Anzahl Jahre – gewöhnlich sieben – in die Knechtschaft verkauften, um auf diese Weise ihre Überfahrt zu bezahlen. Die Verhältnisse in Amerika waren damals, verglichen mit heute, gerade umgekehrt. Arbeitskräfte waren hochbegehrt, man konnte gar nicht genug davon bekommen. So erwies sich dieser Handel mit weißem Menschenfleisch als ausgezeichnetes Geschäft. Die Reeder und Kapitäne verdienten an den Redemptionisten unvergleichlich mehr als an den zahlenden Fahrgästen. Man versuchte daher auf jede Weise aus ihnen Redemptionisten zu machen. Jeder Betrug und jede Gaunerei war dafür recht. Ein beliebtes Mittel war, die zahlungsfähigen Reisenden in den holländischen Häfen unter allerlei Vorspiegelungen so lange hinzuhalten, bis die Hyänen und Landhaie der Herbergswirte ihnen den letzten Pfennig abgenommen hatten, so daß sie sich den Bedingungen der weißen Sklavenhändler willenlos fügen und jeden ihnen vorgelegten Vertrag unterschreiben mußten.

Was ihrer drüben wartete, das haben sich freilich wohl die wenigsten klargemacht. Schon die Überfahrt, die damals viele Wochen oder gar Monate dauerte, war über alle Beschreibung grauenhaft. Man verfrachtete die Redemptionisten schlimmer als schwarze Sklaven; denn sie waren ja nicht so wertvoll. In ein Schiff, die »April« des Kapitäns de Grod, das vierhundert Personen Platz bot, stopfte man eintausendzweihundert. Von diesen starben bereits im Hafen von Amsterdam hundertundfünfzehn. Von den vierhundert Reisenden eines andern Seglers kamen nicht mehr als fünfzig lebend im Hafen von Philadelphia an.

Die Reeder erlitten durch diese Todesfälle, anders als bei den schwarzen Sklavenfrachten, keinen Verlust; denn für die Teilnehmer einer solchen Fahrt galt die Regel: mitgefangen, mitgehangen! Die Überlebenden mußten die Arbeitszeit für die Verstorbenen im Ankunftshafen mit übernehmen, nicht nur Kinder für ihre Eltern, Schwestern für ihre Brüder, sondern auch Einzelpersonen für wildfremde Menschen, bloß weil sie ihre Mitreisenden waren. Das war nicht etwa gegen Gesetz und Recht, sondern ging völlig gesetzmäßig zu. Im Jahre 1752 wurden fünfzig Passagiere eines holländischen Seglers in Philadelphia so lange ins Gefängnis gesperrt, bis sie sich bereit erklärten, die Dienstzeit von mehr als hundert Mitreisenden mit zu übernehmen, die während der Überfahrt an Hunger und Kolik verstorben waren. Dieses System barg den großen Vorteil, daß die Alten und Kranken, die ohnehin schwer loszuschlagen gewesen wären, unterwegs eingingen und die Jungen und Kräftigen dafür doppelt bis dreimal solange Dienstzeit aufgeladen bekamen, wodurch sie sehr viel wertvoller wurden und weit höher im Preis stiegen.

Deutsche waren es, die sich zuerst gegen diesen empörenden weißen Menschenhandel wandten. In Philadelphia wurde 1764 die erste dieser »Deutschen Gesellschaften« begründet, die sich späterhin über die ganzen Vereinigten Staaten verbreiteten. Ihr Ziel war die Abschaffung des Handels mit weißen Sklaven und eine menschenwürdige Behandlung der Auswanderer auf den Schiffen wie in den Häfen.

Freilich sollte man dieses Ziel erst später erreichen. Die Unabhängigkeitserklärung brachte den weißen Sklaven ebensowenig die Freiheit wie den schwarzen. Mit der Erklärung der Menschenrechte und der Verkündigung des gleichen Anrechtes aller Menschen auf Leben, Freiheit und Glück fand man es durchaus vereinbar, Weiße wie Schwarze auch weiterhin zu kaufen und zu verkaufen und einen Preis auf ihren Wiedereinfang zu setzen, falls sie versuchten, sich der Knechtschaft durch die Flucht zu entziehen. Noch am 11. April 1817 – also fast ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeitserklärung – wurde im »Baltimore American« ein Preis von 50 Dollar auf die Ergreifung des dreißig Jahre alten Moritz Schuhmacher ausgesetzt, der wie folgt beschrieben wird: »Er ist ein guter Lehrer, versteht Französisch und Latein; ein ausgezeichneter Arbeiter; spricht Englisch unvollkommen.« Noch 1818 wurde die deutsche Familie Müller aus Langensulzbach in Neuorleans als Sklaven verkauft, und eine der Töchter Müllers konnte erst im Jahre 1845 auf Grund eines Urteilsspruchs des Obersten Gerichtshofes von Louisiana nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Prozeß die Freiheit wiedergewinnen.

Selbst heute ist dieses System noch nicht ganz ausgerottet. Es lebt in einzelnen Südstaaten in dem System der Peonage weiter, das schwarze wie weiße Menschen jahrelang in Schuldknechtschaft hält und entlaufene Schuldknechte mit der Peitsche bedroht, nicht anders als jenen Moritz Schuhmacher, den all sein Latein und Französisch im Fall der Wiederergreifung nicht davor bewahrt hätten, an einen Pfahl gebunden und ausgepeitscht zu werden, wie ja selbst noch in dem gleichen Jahre, in dem ich diese Zeilen niederschreibe, ein paar Jugendliche wegen eines Raubüberfalls nicht nur zu langen Gefängnisstrafen verurteilt, sondern außerdem noch bei zwanzig Grad Kälte halbnackt an Pfähle gefesselt und öffentlich ausgepeitscht wurden. Die Bilder, auf denen die Peitsche ihren bloßen Rücken zerfleischt, wurden in den großen Tageszeitungen veröffentlicht, ohne daß sich ein Schrei des Widerspruchs dagegen erhob. Auch heute noch ist Amerika das Land des Freiheitskampfes und das Land der Sklavenhalter in einem.

Wir fuhren von Reading nach Lancaster, durch das Herz Pennsylvaniens. Beide waren einmal fast rein deutsche Städte gewesen. Wie die meisten deutschen Stadtgründungen sind auch sie dem anglisierenden Einfluß erlegen. Das Land wirkt aber heute noch deutsch, obgleich seine Besiedlung durch Deutsche zwei Jahrhunderte weit zurückliegt.

Als ich an all den schönen großen sauberen Höfen vorbeifuhr – Farmen konnte man nicht sagen –, mußte ich unwillkürlich an die Worte denken, mit denen Benjamin Rush zu Beginn des 18. Jahrhunderts die deutschen Bauernhöfe in Pennsylvanien kennzeichnete.

»Der Bauernhof eines Deutschen«, schrieb er, »unterscheidet sich von den Höfen seiner Mitbürger durch den größeren Umfang der Scheune, durch die einfache, aber geschlossene Form des Hauses, durch die Höhe seiner Einfriedungen, die Ausdehnung seiner Obstgärten, die Fruchtbarkeit seiner Felder, die Güte seiner Wiesen und die allgemeine Nettigkeit und Reinlichkeit von allem, was ihm gehört.«

Dabei gehörten die Deutschen, die sich während des 17. und 18. Jahrhunderts hier niedergelassen hatten, zu jenen, die keineswegs auf der Suche nach irdischem Reichtum, sondern um ihres Glaubens willen ausgewandert waren. Es muß wohl eine starke Wahrheit in dem Bibelwort liegen, das da lautet: »Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches andere alles zufallen«; denn immer und überall findet man es auf der Erde, daß religiöse Gemeinschaften zu erstaunlichem wirtschaftlichem Erfolg gelangen, auch wenn sie gar nicht danach trachten.

Noch ein zweites bewirkten der fromme Sinn und die starke Religiosität der Pennsylvaniadeutschen: ihr zähes Festhalten an Sprache und Sitte ihrer Väter. Dies ist eine Erfahrung, die sich immer wiederholt: Eine in fremdes Volkstum eingesprengte Minderheit bewahrt ihre völkische Eigenart wie ihre Sprache im allgemeinen nur dann, wenn sie von starker Religiosität ist.

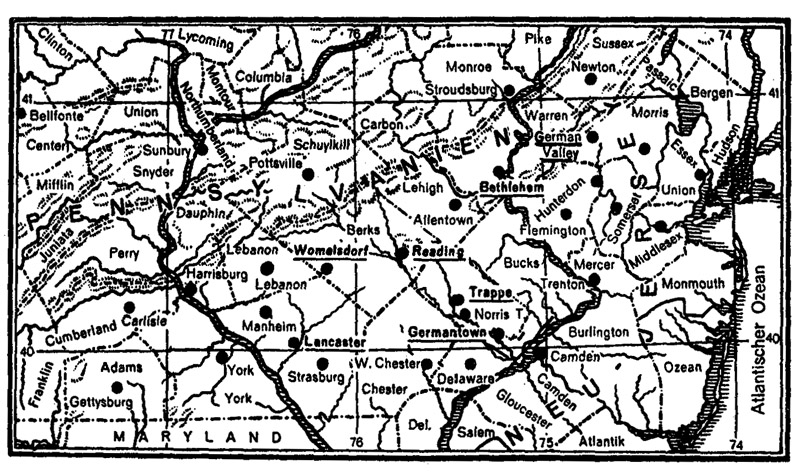

Die früheren deutschen Siedlungen in Pennsylvanien und Neu-Jersy (nach Faust). Die wichtigeren Orte sind in der Karte unterstrichen.

Das eindringlichste Beispiel dafür sind die Frankokanadier. Der Tropfen französischen Bluts löste sich in dem Meer des angelsächsischen Kanadas nicht auf, sondern erhielt sich bis auf den heutigen Tag in erster Linie deshalb rein, weil die an den Sankt Lorenz ausgewanderten normannischen und bretonischen Bauern und Fischer in keiner andern Sprache als der ihrer Mütter und Väter zu ihrem Gott beten wollten.

Wo sich in Pennsylvanien noch etwas von der alten Frömmigkeit erhalten hat, da spricht und versteht man auch noch Pennsylvanian Dutch. Das wird uns besonders bewußt, als wir jetzt nach dem alten Kloster Ephrata kommen, das einst ein religiöses ebenso wie ein gewerbliches Zentrum des pennsylvanischen Deutschtums bildete. Ringsherum sind die Höfe deutsch, deutsch die Scheunen und Ställe, die Gärten und Bäume. Deutsch war auch das kleine Städtchen, das in der klaren Wintersonne plötzlich vor uns lag. Eine alte Steinbrücke führte über einen im Licht glitzernden und blinkenden Fluß. Die Reihe der kleinen sauberen Häuschen entlang rollte ein pferdebespannter Milchwagen, und aus den Türen kamen Frauen mit altertümlichen Hauben, wie man sie heute in Deutschland nicht mehr sieht. Altertümlich war auch das Deutsch, mit dem sie uns begrüßten, der pfälzisch-schwäbischen Mundart, die man heute weder in der Pfalz noch in Schwaben mehr hört.

Auch der grauhaarige Mann, der uns durch das alte Kloster führte, gab auf unsern Wunsch seine Erklärungen auf Pennsylvania Dutch, obgleich man ihm anhörte, daß er gewohnt war, dies englisch zu tun. Für manche Worte fehlte ihm auch der deutsche Ausdruck. Der deutsch-pennsylvanische Dialekt ist eine stehengebliebene Sprache. Die Verbindung mit dem Mutterland riß zu früh ab, und die ehemaligen Schwaben und Pfälzer entwickelten sich in den pennsylvanischen Wäldern, die sie in fruchtbare Äcker verwandelten, zu einem eigenen Stamm des deutschen Volkstums, mit eigenen Sitten und Gebräuchen und eigener Mundart. Die Bauern und Bäuerinnen, mit denen wir uns unterhielten, hatten von Deutschland keine Ahnung, und selbst dem Pfarrer und Lehrer war es ein Begriff ohne lebendigen Inhalt. Lediglich um ihrer Religion und ihres Gottes willen haben diese Pennsylvania Dutchmen bis heute an Volkstum und Sprache festgehalten.

Die ersten Siedler waren ausnahmslos fromme Leute. Ihre Frömmigkeit fand nur Ausdruck in der Muttersprache, und so hielten sie zäh an ihr fest. Sobald die allerdringlichste Arbeit zur Sicherung des Lebensunterhalts getan war, galt die erste Sorge der Errichtung deutscher Kirchen und Schulen.

Wenn ihnen dies von ihren englisch sprechenden Mitbürgern verdacht wurde, so spielten freilich auch noch wirtschaftliche Gründe mit. Die meisten Deutschen waren als bettelarme Leute ins Land gekommen, viele als Redemptionisten, die ihre Überfahrt durch jahrelange Kontraktarbeit abzahlen mußten. Alle aber, oder doch so gut wie alle, brachten es mit der Zeit zu einem auskömmlichen Leben, zu Wohlstand, ja zu Reichtum und Einfluß.

Man kann es den englischen Kolonisten nicht einmal verübeln, wenn sie mit der Zeit unruhig wurden. Schließlich war Pennsylvanien eine britische Kolonie. Jetzt kamen aber Jahr für Jahr Tausende von Deutschen ins Land, manchmal acht- bis zehntausend. Sie drohten nicht nur den angelsächsischen Charakter der Kolonie mehr und mehr zu verwischen, sondern fingen an, eine sehr lästige wirtschaftliche Konkurrenz zu bilden und schließlich auch politischen Einfluß anzustreben. Nicht alle Deutschen gingen ja in die Hinterwälder an die Indianergrenze, viele blieben in Philadelphia als Handwerker, als Geschäftsleute, als Lehrer, Geistliche und Ärzte. Sie gründeten Fabriken, stellten Druckpressen auf und gaben Zeitungen heraus.

Bezeichnend für die Haltung der Pennsylvanier englischen Bluts ihren deutschstämmigen Mitbürgern gegenüber ist das Urteil von Benjamin Franklin, und kennzeichnend für die völlige Unkenntnis der Geschichte des amerikanischen Deutschtums selbst ist die Beurteilung, die Benjamin Franklin bei uns findet. Ich wenigstens lernte in der Schule, daß er einer der bedeutendsten und edelsten Menschen seiner Zeit war. Daß er gegenüber seinen deutschstämmigen Mitbürgern keine gerade sehr edle Haltung eingenommen hat, davon hörten wir kein Wort.

Aber Franklin war es, der auf das erbittertste gegen die Deutschen in Pennsylvanien hetzte. Er schrieb am 9. Mai 1753 an seinen Freund Peter Collinson: »Ich teile vollkommen Ihre Ansicht, daß in bezug auf die Deutschen bestimmte Maßnahmen nötig sind. Denn ich fürchte, daß durch ihre oder unsere oder unser beider Unvorsichtigkeit eines Tages große Störungen unter uns entstehen könnten. Die, welche hierherkommen, sind im allgemeinen die dümmsten ihrer Nation. Dummheit ist oft mit großer Leichtgläubigkeit verbunden, wenn Schelmerei sie mißbrauchen will; dagegen mit Argwohn, wenn Ehrenhaftigkeit sie auf den rechten Pfad leiten möchte. Nur wenige Engländer verstehen die deutsche Sprache und können darum weder durch die Zeitungen noch von der Kanzel herab Einfluß auf sie ausüben und solche Vorurteile beseitigen, welche sie besitzen mögen. Ihre Pfarrer haben sehr geringen Einfluß auf dieses Volk, welches, wie es scheint, sich ein Vergnügen daraus macht, diese Pfarrer zu mißbrauchen und sehr geringfügiger Ursachen wegen zu entlassen. An Freiheit nicht gewöhnt, verstehen sie von derselben keinen angemessenen Gebrauch zu machen. Sie befinden sich unter keiner kirchlichen Kontrolle; betragen sich aber, wie zugestanden werden muß, gegenüber der bürgerlichen Regierung ergeben genug, was hoffentlich auch ferner so bleiben möge. Ich erinnere mich noch, wie sie es bescheiden ablehnten, sich in unsere Wahlen einzumischen. Jetzt hingegen kommen sie in Haufen, um überall, außer in einer oder zwei Grafschaften, den Sieg davonzutragen. Nur wenige ihrer auf dem Lande lebenden Kinder verstehen Englisch. Sie beziehen viele Bücher aus Deutschland, und von den sechs in der Provinz befindlichen Druckereien sind zwei ganz deutsch, zwei halb deutsch und halb englisch und nur zwei ganz englisch. Sie unterhalten eine deutsche Zeitung. Die Hälfte aller deutschen Anzeigen werden, obwohl für die Allgemeinheit bestimmt, in Deutsch und Englisch gedruckt. Die Anzeigetafeln in den Straßen tragen Aufschriften in beiden Sprachen, an manchen Plätzen nur in Deutsch. In letzter Zeit beginnen sie alle ihre Bürgschaften und andern gesetzlichen Dokumente in ihrer eigenen Sprache abzufassen. Dies wird, obwohl es meiner Meinung nach nicht sein sollte, von den Gerichten zugelassen, wo die deutschen Geschäfte so zunehmen, daß es nötig ist, beständig Dolmetscher zu halten. Ich glaube, daß es in ein paar Jahren nötig sein wird, solche Dolmetscher auch in der behördlichen Versammlung anzustellen, um der einen Hälfte der Gesetzgeber klarzumachen, was die andere sagt. Kurz, falls nicht, wie Sie weise vorschlagen, der Strom der Einwanderung nach andern Kolonien abgelenkt werden kann, so fürchte ich, daß die Deutschen uns an Zahl bald so überlegen sein werden, daß wir trotz aller Vorzüge nicht imstande sein werden, unsere Sprache zu erhalten. Ja, unsere Regierung mag fraglich werden.«

Dieser Brief kennzeichnet die angelsächsische Denkart, die als dumm und minderwertig ablehnt, was eben nicht angelsächsisch ist. In einem Atem beschwert sich Franklin darüber, daß die deutschen Siedler in Pennsylvanien dumm und unwissend sind, daß sie so viele Bücher einführen und so viele Druckereien unterhalten.

Das aber war der springende Punkt von Franklins Gegnerschaft. Sie war geschäftlich, nicht politisch. Er, der spätere Führer im Kampf um die Unabhängigkeit, in dem die Deutschen seine besten Mitkämpfer waren, stand der britischen Behörde mindestens ebenso ablehnend gegenüber wie die Deutschstämmigen Pennsylvaniens. Aber sie waren zu fleißig und zu tüchtig und deshalb zu gefährliche Konkurrenten des Herrn Franklin. Der war damals in erster Linie Buchdrucker. In seiner Druckerei ließen die deutschen Sektierer Pennsylvaniens ihre Andachtsbücher drucken. Solange die Deutschen dies taten, war Benjamin Franklin durchaus deutschfreundlich, ja er ging sogar selber daran, eine deutsche Zeitung herauszugeben, die »Philadelphia-Zeitung«.

Die Deutschen Pennsylvaniens waren jedoch der Ansicht, daß sie dazu keinen Angelsachsen brauchten, sondern es selber besorgen könnten. Sie waren ja durchaus keine Neulinge auf dem Gebiet des Druck- und Pressewesens. Ein Deutscher, Peter Zenger, hatte in Neuyork den ersten Kampf um die Pressefreiheit gewagt. Im Kloster Ephrata wurde die zweite Druckpresse von Pennsylvanien aufgestellt. Sie war restlos von den frommen Brüdern gebaut worden. Deutsche hatten die erste Papierfabrik errichtet. Der ersten angloamerikanischen Druckerei von Franklin und Bradford in Philadelphia folgte sehr bald die deutsche von Christoph Saur in Germantown.

Saur fing mit einem Kalender an, dem er alsbald eine Zeitung folgen ließ, die allerdings einen sehr langwierigen Titel hatte. Er lautet: »Der Hoch-Deutsch Pennsylvanische Geschichtsschreiber oder Sammlung wichtiger Nachrichten aus dem Natur- und Kirchenreich.« Das Blatt bestand nur aus vier Seiten und sollte vierteljährlich erscheinen. Aber der Erfolg war so groß, daß es bald monatlich und dann sogar halbmonatlich herauskam. Benjamin Franklins deutsche Zeitung aber ging wegen Mangels an Lesern ein. So ist es verständlich, daß er gegen die deutsche Sprache und die deutschen Druckereien wetterte und fand, die Deutschen in Pennsylvanien sollten lieber Englisch lernen, um seine »Pennsylvania Gazette« zu abonnieren.

Damals bereits, vor zweihundert Jahren, waren Bestrebungen im Gang, die deutsche Einwanderung abzudrosseln oder wenigstens nach andern Kolonien abzulenken. Wahrscheinlich hätten diese Bemühungen auch Erfolg gehabt, wäre der wirtschaftliche Aufschwung, den die Kolonie Pennsylvania den Deutschen verdankte, nicht allzu sehr in die Augen gesprungen. So wies der britische Gouverneur erstmalig am 2. Januar 1738 alle an ihn gelangten Gesuche um Beschränkung der deutschen Einwanderung mit den Worten ab:

»Diese Provinz ist seit vielen Jahren das Asyl für unglückliche Protestanten aus der Pfalz und andern Teilen Deutschlands. Ich glaube mit vollem Recht sagen zu können, daß der gegenwärtige blühende Zustand der Provinz zum großen Teil dem Fleiß dieser Leute zu verdanken ist. Sollten sie durch irgend etwas entmutigt werden, ferner hierherzukommen, so darf sicher angenommen werden, daß der Wert eurer Ländereien geringer und euer Weg zum Wohlstand viel langsamer sein wird. Denn es ist nicht bloß die Güte des Bodens, sondern die Zahl und der Fleiß des Volkes, welche die Blüte eines Landes hervorbringen.«

Übrigens verdankte nicht nur Pennsylvanien seinen Aufschwung und seinen Wohlstand zu einem erheblichen Teile den deutschen Einwanderern, sondern auch andere Kolonien, insbesondere Neuyork und New Jersey. Mit der wirtschaftlichen Erholung Deutschlands nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges waren die deutschen Einwanderer, die nach der Neuen Welt herüberkamen, auch nicht mehr ausschließlich arme Schlucker und ein Asyl suchende Emigranten. In der Folge kommen eine ganze Reihe spekulativer Kaufleute und Fabrikanten nach der Neuen Welt hinüber, die zum Teil nicht unerhebliche Mittel investieren. So verdankt beispielsweise die amerikanische Eisenindustrie Peter Hasenclever, einem außerordentlich unternehmenden und weitschauenden Kaufmann aus Remscheid, zum mindesten erhebliche Förderung.

Dieser Peter Hasenclever muß wirklich ein ungewöhnlich tüchtiger Mann gewesen sein. Nach nur anderthalbjährigem Aufenthalt in Amerika leitet er bereits nicht weniger als fünf große Unternehmungen. Er legt Eisenwerke, Schmelzöfen und Schmieden an, außerdem Säge-, Stampf- und Mahlmühlen sowie Pottaschesiedereien und kauft 52 000 Morgen Land zum Anbau von Flachs und Hanf.

All diese Anlagen wurden nicht nur von einem Deutschen geschaffen, sondern auch von Deutschen betrieben. Das ganze Personal dafür, Angestellte und Arbeiter, hatte Hasenclever aus Deutschland herübergeholt, Bergleute, Schmiede, Köhler, Zimmerleute und andere mehr, im ganzen 535 Personen mit Frauen und Kindern.

Im April 1764 war Hasenclever in Neuyork gelandet, am 11. Mai 1768 berichten die von dem Gouverneur von New Jersey entsandten Kommissare, daß die Anlagen Hasenclevers in Amerika nicht ihresgleichen hätten.

In der Folge erging es Hasenclever allerdings wie den meisten Deutschen, die es in Amerika zu etwas gebracht und für ihre neue Heimat Ersprießliches geschaffen hatten. Neid, Intrige und Mißgunst setzten ein und brachten ihn um sein ganzes Vermögen.

Der Fall Hasenclever ist ein Beispiel für viele. Deutsche hatten auf allen Gebieten Erfolg in Amerika, aber es blieb bei Teilerfolgen. In keiner Kolonie und später in keinem Staate kam es zu dem einen großen und durchschlagenden Erfolg, der dem Deutschtum auf die Dauer seinen Rang gesichert hätte. Und so konnte sich auch die deutsche Sprache nirgends endgültig und auf die Dauer durchsetzen, obgleich der Generalarzt der amerikanischen Armee, Dr. Benjamin Rush, ein reinblütiger Angloamerikaner, über die Bedeutung der deutschen Sprache für Amerika nach der Beendigung des Unabhängigkeitskrieges erklärt hatte: »Hadert nicht mit ihnen (den Deutschen) wegen ihres Festhaltens an ihrer deutschen Sprache. Sie ist der Kanal, durch den das Wissen und die Erfindungen einer der weisesten Nationen Europas in unser Land einströmen.«

Als die dreizehn Kolonien sich gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts anschickten, die Bande zu lösen, die sie mit dem englischen Mutterland verknüpfte, da waren von ihren zwei Millionen weißen Einwohnern 225 000, also etwas mehr als zehn vom Hundert, Deutsche. In Pennsylvanien aber betrug der Anteil deutschen Bluts an der Bevölkerung ein volles Drittel. Hier also hätte zum mindesten die Möglichkeit bestanden, deutsche Sprache und Sitte in Verfassung und öffentlichem Leben zu verankern.

Pennsylvanien hätte ein deutsches Land werden können, wenn nicht die Deutschen selbst in allzu großer Loyalität, erst gegenüber der Krone, dann gegenüber den Quäkern, schließlich gegenüber den angelsächsischen Mitbürgern, darauf verzichtet hätten. Hundert Jahre nach Landung der »Concord« waren die Deutschstämmigen so stark und einflußreich, daß in der Landesversammlung der Antrag gestellt werden konnte, Deutsch neben Englisch zur Amtssprache zu machen. Die Abstimmung ergab Stimmengleichheit. Da entschied der Sprecher der Versammlung, selber ein Deutscher, zugunsten des Englischen.