|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Wer sich durch eine Hölle durchgesungen,

den fragt, welch Paradies ihm endlich tagte,

doch wer an seinem Leben nie verzagte,

hat um des Lebens Deutung nie gerungen.«

Nie hat ein Dichter mit reinerer Gebärde die Arme zu den Menschen hingebreitet und suchte Glück zu schaffen; aber die Segnung, die er stammelte, die Reinheit seines seligen Bestrebens nahm ihren tiefen Wert aus einer dunkel durchblitzten Seele. »Mit offener Hand an jedes Herz zu stürzen« war seine eingeborene Bestimmung, war die Gnade, die ihn lieben, die ihn dichten ließ; aber in den Tiefen seines gänzlich männlichen Gemütes hauste ein Dämon, der sich zuweilen unerwartet als Kämpfer gegen seinen Herrn und gegen dessen Nächste wandte. Gott trug er im Innern so wie Lucifer, sein Mitgefühl ward oft vom Selbstgefühl erschüttert, seine Extase durch Analyse ernüchtert. In diesen drei Formen durchrauschte ihn der innere Kampf. Sein Werk ist das Echo.

Wir, die erst den Vierzigjährigen kennen lernten, hatten es leicht, ihn zu lieben, denn damals war er nur noch liebenswert, mit jedem Jahre reiner. Soweit ich blicke unter den Männern, denen ich auf meinen Lebensfahrten in die Augen sah, zuweilen ins Herz: keiner ist, den mit ergrauenden Haaren die selbsterworbene Reife so sehr schmückte, der fürstliche Besitz des Gleichgewichtes zwischen Stolz und Güte, wie dieser zur Ruhe gekommene Vulkan, der keineswegs erloschen war. Ja, hätte er die klassische Epoche der zweiten Jugend erlebt, eines Tages wäre er gewiß als Sechzigjähriger mit demselben Jünglings-Lächeln, mit demselben graden Michelblicke auf neue Abenteuer ausgezogen, wie ers als Dreißigjähriger versuchte. Mannesliebe war ihm nur ein Symbol, im Weibe die Menschheit zu lieben, war sein glühendes, einmal erfülltes Sehnen.

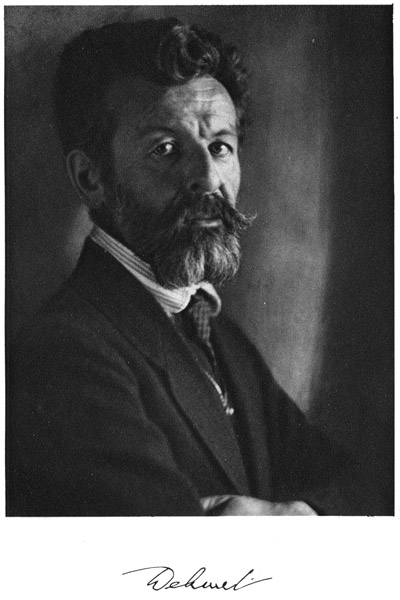

Leicht ist es, Dehmels Wesen und Werk wechselseitig durcheinander zu begreifen, sie sind ja eins, fast eins. Was man nur meiden muß, will man diese schöne Natur noch nach dem Scheiden als Lebendige lieben lernen, das sind die direkten Dokumente seines Lebens, seine Briefe, die, zuweilen schon peinlich in der Handschrift, im Druck das unwiderstehliche Ungefühl erzeugen, daß man als Fremder vielzuviel direkt hört, und ob man hundertmal der Mitmensch sei. Mit diesen Publikationen setzt man Dehmels Tradition am schwächsten Punkte fort, hier walten seine Schatten; nur daß sich diese seine Mängel aus seinen hohen Tugenden herschreiben, die die Wipfel jener dunkel grabenden Wurzeln sind.

Denn Dehmel war ein Bekenner. Sein Ich mit allen Stürmen warf er aus dem bedrängten Herzen ans Licht, nicht anders wie der frühe Goethe. Aber Dehmel blieb dabei, er wurde nicht satt, sich vor der Welt zu bekennen, verschmähte, ja verachtete die Maske und gab sich nur insoweit im Kostüm, als ihn das Spiel des Künstlers reizte, während Goethes Würde und Menschenverachtung ihn bald in die Höhle zurücktrieb, aus der er einst mit jungem Löwenmute ins Licht getreten war. Dehmel blieb immer Jüngling, vielleicht zu lange, es hat ihn am Ende das Leben gekostet.

Und doch, wenn man den unebenen, geschmackswidrigen Stellen seiner Werke oder Äußerungen begegnet und kritisch werden möchte und plötzlich fällt einem eins von jenen Konfessions-Gedichten ein, die aus dem Werke strahlen, so dankt man den bildenden Mächten, daß sie diese stürmische und dennoch schöne Seele, dies hoheitsvolle und doch sehr schlichte Herz zur Spiegelung in Versen aufgerufen haben. Denn auch die schweren Schlachten, die dies Herz zwischen Würde und Menschenliebe im stillen ausfocht, hat er immer gewonnen, weil er nie zuließ, daß eine Partei bis zur Vernichtung der andern siegte.

Venus hat ihn besessen. In einem Reigen von Verwandlungen hat er sie erlebt und dargestellt, doch nicht, wie andere Dichter, in vielen Frauen, vielmehr in wenigen physischen, denen er nur immer neue metaphysische Bedeutung abgewann. Dieser Erotiker lebte monogam, weil er im Grunde Moralist gewesen, und eben jene Transsubstantiationen erhoben ihn aus der trüben Sinnenwelt, in der er anfangs ungeduldig brütete, in die Helle dionysischer Räusche. Das stete Streben dieses Menschenherzens, den Mitmenschen zu beglücken, wurde ihm zur Erlösung aus der Dumpfheit seiner Triebe, und so konnte er ein Gütiger werden, ohne sein kristallenes Herz protestantisch zu verlieren. Triebselig, wie er gerne sagt, schlichtete er den Kampf von Sinn und Seele, und so war er im Grunde, wo nicht Grieche, so doch kein Christ. Von seiner inneren Stimme allein ließ er sich leiten und schritt mit demütigem Stolze seinem Schicksal zu.

In Eros hat er seine Zwiste alle gesänftigt, ihm war die Liebe kein lyrisches Thema, kein romantisches Abenteuer, ihm war sie zum sakralen Dienst geworden, Zeugung und Geburt, Aufkeimen eigener Werdelust bis zum Zusammensturze der Geschlechter: alles blühte ihm auf in magischen Strahlen. War dies der Inhalt seiner Lebensmesse: in solchem Sinne reif dem Schicksal gewachsen zu sein, so hat er diesen fünfzigjährigen Krieg mit sich selber am Ende gewonnen. Dehmel war der typisch untragische, er war vielleicht der lebensvollste Geist seiner Epoche.

Ein solcher Bekenner konnte als Dichter nur Rhapsode sein, und wieder entwickelt sich hieraus sein Werk, sein Glück, sein Tod. Sein Grundgefühl in die Welt zu werfen, war tiefster Wunsch des Herzens. Aber gab es noch Welt um ihn? Gab es wenigstens Volk? Dehmel machte sich auf, reiste durch Deutschland, bestieg mit seinem Jünglingskörper das Podium der Konzertsäle und sprach mit wundervoller Stimme seine Gesänge, begleitet von einer seltenen, deutenden Gebärde. Was fand er? Nur Publikum, nur Neugier, nur Literatur. Aus einem ersten Vortrag, bei dem ihn die zweihundert jungen Leute entzückten, weil er sie entzücken durfte, wurde der stumpfe Geist einer zahlenden Menge, die nicht einmal mit hohen Augenbrauen dasaß, es sei denn, daß Blasiertheit ihre Brauen hob.

Nur wenn er vor Arbeiter treten konnte, verspürte er einen Hauch von Gemeinschaft, von Volk. Dies glühende Herz, das in Weibesarmen schmelzen, das in Freundesaugen feucht sich spiegeln wollte, mußte sich mit ein paar hundert Leuten begnügen, wenn es im Sturmruf des Rhapsoden ans Herz der Welt zu schlagen willens war. Deshalb blieb es bei wenigen kostbaren Volksgedichten, während ihn Genie und Trieb zum stärksten sozialen Dichter bestimmten, hinter dessen Formkraft seine Brüder aus Vlamland und Amerika versinken.

Doch auch als Einsamer blieb er Rhapsode. Sind nicht seine stärksten Gedichte Balladen, auch wenn sie sich Romanzen oder Arbeitslieder nennen? Mit dreißig Jahren fand er eine Form, in der er Geist und Temperament verschmelzen konnte, und wirklich stehen in seinem Zentralwerke, den »Zwei Menschen«, Stücke von einer völlig neuen Vollendung. Diese Teile und ein Heft Gedichte sollte man zusammenrücken: dann würde Deutschland staunen, welches Format dieser Dichter besaß. Denn wie er sich zu reinigen nicht müde wurde, wie er ganz faustisch im Wechsel zwischen Bewußtsein und Extase strebte, wie er neben jeder Schwelle seiner Lebensgleise ein Zeichen pflanzte, so blieb eine Menge minderwertiger Dinge zurück und von 12 hinterlassenen Bänden werden 9 in den Bibliotheken verstauben.

Denn in der Novelle hat er ganz versagt, in den Traumspielen und Pantomimen hängt er die Schmetterlinge seiner Phantasie an Drähte, setzt er Fabelwesen auf knarrende Räder, zum Drama fehlte diesem Extatiker die dialogische Kälte, und seine Essays sind, trotz tiefer Gedanken, sämtlich verstockt von jener Querköpfigkeit, die die Kehrseite der deutschen Gründlichkeit bedeutet.

Aber mit einem Dutzend Gedichte, vielleicht auch mit zwanzig wird Dehmel länger leben als irgend ein Dichter, der in Europa um 1900 sang. Mit diesen Meisterstücken, die ihm der Genius eingeflüstert hat, trotz seiner Theorien und Bewußtheiten, und über denen er nachher staunend fragte: wie ist mir dies gelungen? – tritt er als einziger Lyriker dieser Epoche neben Goethe, mit dessen Wesen ihn doch nichts verbindet.

Die Musik, diese Vorläuferin und Begleiterin des Ruhmes, hat es vorausgespürt und Dehmels Verse schon bei Lebzeiten häufiger in Lieder verwandelt als die irgend eines Lebenden und als die meisten Alten. So läßt sich auch mittelbar auf eine klangliche und rhythmische Vollendung schließen, und wirklich wurde er, der noch am Lebensende zwischen Bitterkeit und Ironie die Fratzen der stammelnden Jünglinge sah, die mit ihrem Chaos kokettierten, dennoch der Vater aller neuen Versformen in Deutschland.

Manches, was allzu gedanklich blieb und ihn in die gefährliche Nähe Max Klingers drängte, ist auch hier vergänglich; anderes, in dem sein Bekennertum Geschmack und Takt verletzte, wünschte man schon heute auszulöschen, etwa alle humoristischen Versuche. Auch haben ihn Fleiß, Verantwortung und Programm zu verhängnisvollen Umarbeitungen verleitet, aus deren Schnörkeln man das edle Original erst wieder hervorsuchen muß, wie in Sizilien Normannenbogen unter arabischen Kuppeln. Selbst die »Zwei Menschen« atmen an gewissen Stellen schwer unter den abgezählten Maschen des metallenen Netzes, das er ihnen überwarf. In solchem theoretisierenden Trotze, der das eigene Talent beim Wickel nahm, mahnt er zuweilen von fern an Richard Wagner, den er als seinen schwülen Antipoden haßte, obwohl ihm jener an Schlagkraft über war.

Vergebens blickte Dehmel aus seinem Jahrhundert, dem er doch ganz verschworen war, nach praktischen Möglichkeiten aus, Rhapsode zu sein. Wie er sich aus der bürgerlichen Enge erhob, wie er die himmlische Liebe mit der irdischen vertauschte und diese wieder zur himmlischen erhob, wie er die beiden Frauen seiner Wahl mit den Geschenken weiblicher Hingabe und wieder mit dem Drang männlicher Kraft überschüttete, das zeigen in traumhaft naher Ferne seine Verse. Welch Schauspiel, so viele Keuschheit bei so vieler Lust, welche Szene in den zarten Händen dieses mächtigen Willens! Dehmel war in Wahrheit der übersinnlich-sinnliche Freier.

Verantwortung, Gründlichkeit und Güte, lauter Dinge, ohne die man dichten kann, hielten diesen geborenen Dichter ab, ins Abenteuer zu schweifen, wie es ihm von Natur geziemte. Hatte er ein Jahrzehnt still draußen vor Berlin gesessen, so saß er dann ein zweites still draußen vor Hamburg, und wenn ihm hier mehr Muße gegeben und der Brotdienst genommen war, so hat er doch in diesem zweiten Umkreis der Stille weniger, er hat nichts mehr entscheidend Neues dort geschaffen. Seine Würfe, seine großen Rhapsodien liegen meist zwischen diesen beiden selbstgewählten holden Gefangenschaften des Sängers. Mit wundervoller Geduld saß er in jener zweiten, ihm fremden Landschaft, sehnsüchtig nach Palmen oder nach Kiefern, liebend, wartend, ordnend. Nur zuweilen, beim Weine glühte er auf – und man fühlte, welche Wanderschaft ihm fehlt.

Da brachte ihm der Krieg die erlösende Fanfare. Er mißverstand ihn völlig, vielmehr, er schien entschlossen, ihn mißzuverstehen, denn endlich war das Abenteuer da, es kam zu ihm, da er zum Abenteuer nicht entsprungen war. So wurde Richard Dehmel: Weltfreund, Internationalist aus gewaltiger Menschenliebe, Liebhaber fremder Kulturen, Sänger der Klassen, nie der Rassen, Dehmel, dieser wendische Deutsche, der sein Leben mit zwei Jüdinnen verbrachte, dessen Freunde Franzosen und Polen gewesen, dessen Verse in acht Sprachen übertragen waren: dieser soziale Europäer wurde von heut auf morgen Nationalist. Doch ernst und gründlich, wie er als Deutscher war, unterwarf sich der Fünfzigjährige frei dem preußischen Zwange und suchte seine Kriegs- und Abenteurerlaune auf das Eis des Dienstes zu legen. Jetzt endlich fühlte der Rhapsode seinen Augenblick gekommen, jetzt konnte man Lieder schmieden, als ob es Schwerter wären, und eine meilenlange Front und Millionen drinnen im Lande würden sie singen. Dehmel fühlte Volk und kroch in den Schützengraben.

Es scheiterte erbärmlich. Nach wenigen Wochen sah sich dies reine, glühende Herz in den Zwang einer herrschenden Klasse, in die Stumpfheit armer mitleidender Brüder, in die dämmernde Erkenntnis einer schuldhaft leichtsinnigen Leitung, ins Erschrecken über verbrecherische Maßnahmen seiner Oberen verstrickt; aber sein ritterliches Gemüt hielt ihn ab, vor der Zeit auszuscheiden, er harrte aus, dumpf und skeptisch, jahrelang. Wie leer der Wahn gewesen, zeigt nichts deutlicher als seine Kriegsgedichte, unter denen nicht eines Dehmelsche Höhe erreichte, und keines drang ins Volk.

Als echter Bekenner schilderte er daheim in einem langen Buche, wie er zwischen Volk und Menschheit zu kämpfen hatte. Aber so ganz war er auf seine eingeboren revolutionäre Seite zurückgeschnellt, daß er beim Zusammenbruche noch riet, auszuhalten, weil in ein paar Wochen die Rote Fahne auch beim Gegner hochgehen müsse.

An einem Kriegsleiden ist Dehmel zugrunde gegangen, ohne das Glück, draußen leicht und – wenigstens im Sinne der Nation – ruhmvoll zu fallen. Er hat im Tode ausgesehen wie ein Arbeiter.

Weil er mit seinem heißen Herzen ewig Jüngling blieb, weil er mit grauen Haaren noch das Abenteuer zu erhaschen strebte, weil er in seinem dithyrambischen Sehnen eine kleine Epoche für eine große Zeit und einen Kabinettskrieg für einen Volksaufstand hielt; weil er um 1900 noch Rhapsode zu sein sich erkühnte: an diesem schönen Dichterwahne ging er zugrunde, früher, als sein gläubiger Lebenswille wünschte, und lange ehe sein Genius erschöpft die Flügel senkte.

Denn grade in den letzten Jahren vor dem Kriege hatte er wieder angefangen; reife, glockentiefe Töne waren aus ihm emporgerauscht, schon süß und noch herb wie mittelalter Burgunder, voll bedachter Helle, voll elegischer Klarheit. Aufgetan dem unbekannten Lose, mit wachsamer Geduld stand er vor der Zukunft, die die Rolle seines Schicksals in Händen hält. Langsam ringt er ihr die Zeilen ab,

»bis der Augenblick kommt,

wo das entrollte Papier,

eh ich das letzte Wort noch las,

meinem erschöpften Arm entfällt;

und mit gefesselten Händen

gibst du den Winden zur Sage anheim,

was ich tat.«