|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»An den Fehlern erkennt man den Menschen,

an den Vorzügen den einzelnen; Mängel und

Schicksale haben wir alle gemein, die Tugenden

gehören jedem besonders.«

Aus »Goethe, Geschichte eines Menschen«, 3 Bände. J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart.

In einem Saal voll kalten Glanzes stehn ein paar Hundert junger Leute aufgereiht, mit geschlossenen Hacken, Köpfe, Figuren ausgerichtet, denn vor ihnen droht, streng und dunkel, ihr alter Herzog von Württemberg, Kritik an seiner Militärschule zu üben. Hinter und neben ihm stehn im leise sprechenden Halbkreise einige Hofleute, doch auch Gäste sind da, aus Weimar, des Herzogs junger Vetter, und neben ihm sein Freund, der Dichter und Minister. Nun lobt der Herzog den Fleiß der Tüchtigen, und wie er vom Instruktor eine Liste entgegengenommen hat, ruft er die besten Schüler vor und drückt ihnen, mit einem Blicke, mehr mahnend als rühmend, Prämien in die Rechte. Mit abgemessenem Gruße danken stumm die Preisträger, an ihres Herrn Miene hängend, denn sie fürchten ihn.

Nur einer blickt nicht auf den Herrn, er hört nichts, sieht nichts, wer die Preise gewinnt, die er gern auch gewänne, sein Blick ist nur in die Gestalt jenes Fremden verklammert, der dort in dunklem Anzug etwas zurücksteht. Wie er den Schweigenden schweigend zu ergründen trachtet! So also sieht ein Dichter aus, den Ruhm und Ehren schmücken? Nicht strahlender, nicht schöner? Bleich und schmal blickt er, fast wie sein Werther, bald schaut er aus großen Forscheraugen auch zu mir herüber, jetzt – daß ich ihn mit den Blicken festklammern, daß ich ihm an die Brust springen und rufen könnte: Et in Arcadia ego! Doch du bist stolz, siehst nicht wie ein Dichter in meine Seele, ahnst nicht, was mich durchzuckt ... Wie du dich verneigst, weil dein Fürst mit dir reden will, wie du lächelst und nickst: Fürstendiener bist du geworden, nur ein Hofmann. Wie ich sie hasse! Alle! Und auch dich, der du den Genius betrogen hast! Deine Blässe ist Blasiertheit, deine Schmalheit Folge zu großer Genüsse. Nein, du bist kein Dichter mehr ...

– Friedrich Schiller! ruft der Herzog laut nach der Liste. Der Jüngling erwacht, verworren tritt er vor, küßt nach der Vorschrift des Herrn Rocksaum, kaum spürt er den Preis in seiner Hand, schlafwandelnd tritt er in die Reihe zurück

– Ein Buch, denkt er nun; drückst du mir ein Buch in die Rechte? Herzog! Bald will ich dir ein Buch vor dein Herz drücken, daß es versteint! Ist dies euer Preis? Schon bin ich zwanzig. Wenn ich erst dreißig bin wie dieser dort, so will ich einen ewig grünen Preis auf meiner Stirne fühlen, und jener soll zusehn, wie die Nation ihn mir darreicht! –

Acht Jahre später, an einem stillen Augustabend, sitzt Schiller beim Rheinwein in Goethes Gartenhause. Der Militärschule entsprungen, dann auf Fahrten und Irrfahrten, zwischen Not und Gloria ist ihm das Bildnis Goethes nicht aus dem Sinn gekommen, wie er dastand und schwieg und gar nicht sah, daß hier vor seinen Augen der Genius den Preis erhielt. Als er nach Weimar kommt und die Geister ihn wohl empfangen, fehlt dem Fremdling doch der Mann, an dem er Bewunderung und Neid, Mißgunst und Ehrfurcht, Neugier und Skepsis nun endlich prüfen könnte. Denn Goethe sitzt in Rom, nur sein Haus kann man sehen, und auch nur sein Gartenhäuschen, denn da haben sich Goethes Freunde an seinem Geburtstage getroffen, haben den neuen Dichter eingeladen, und Schiller stößt mit Knebel auf das Wohl des Wirtes an, in diesem kleinen Haus, in dem Goethe sechs Jahre gelebt hat, – Schiller auf Goethes Wohl, des Abwesenden, im Scheitelpunkte des Sommers.

Was er in Weimar über den Seltsamen hört, klingt wunderlich gemischt, von vielen mißgünstig Übles, von wenigen leidenschaftlich Gutes, doch eben diese wenigen scheinen die Besten. Spricht nicht die Oberjägermeisterin vom Rudolstädter Hof, sprechen nicht ihre Töchter, die Lengefelds, Schillers vornehmster Verkehr, bewundernd von Goethes Genius? Doch schon hat der Mißmut ihrer Freundin, der Frau von Stein, an seinem Ruf gerüttelt. Mancher Beamte in Weimar zuckt mit den Mundwinkeln, wenn der Fremde nach Goethe fragt. Wie lange er bleiben, was er treiben wird? Jedenfalls gehen ihm von der Kammer alle Quartale seine Gelder zu. Wieder steigt in Schiller der Unmut auf: – Wie diesem Menschen alles glückt, wie leicht sich sein Schicksal webt, während wir andern kämpfen! Ist er denn mehr? Nur zarter gebettet und darum reicher gebildet, nur glücklicher, nur um ein Jahrzehnt weiter! Und er spricht und schreibt die bösen Worte gegen Goethe nach, die er hört.

Als dieser im nächsten Juni wiederkommt, steigt Schillers Neugier auf den Gipfel: »Ich bin ungeduldig, ihn zu sehen, wenige Sterbliche haben mich so interessiert«, und er läßt ihm durch die Freunde »alles Schöne sagen, was sich sagen läßt«. Bald kommt Frau von Stein aufs Land zu den Lengefelds, und von den Lippen dieser Frau, die es doch wissen muß, hört nun Schiller nichts als Enttäuschung, kalte Worte über den Zurückgekehrten. O mein prophetisches Gemüt! denkt er – doch da fällt ihm Iphigenie in die Hand, er liest sie wieder, sie macht ihm »einen recht schönen Tag, obschon ich das Vergnügen, das sie mir gibt, mit der niederschlagenden Empfindung büßen muß, nie etwas Ähnliches hervorbringen zu können«.

Dennoch – wird er nicht kommen, mich zu sehn? Und in voller Verkennung schreibt er seinem Freunde: »Goethe hätte mich besucht, wenn er gewußt hätte, daß ich ihm so nahe am Wege wohnte, wie er nach Weimar reiste. Wir waren einander auf eine Stunde nahe.« Er wird dir auf fünf Minuten nahe sein, Friedrich Schiller, und doch nicht nach dir blicken!

Denn schon ein paar Wochen später, an einem hellen Sonntag im September, den man im Freien noch zubringen kann, begegnen sie sich endlich in einer ländlich-adeligen Gesellschaft; Herders sind dabei, auch Frau von Stein.

»Endlich kann ich dir von Goethe erzählen – schreibt Schiller seinem Freunde Körner. – Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Er ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so. Sein Gesicht ist verschlossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll, lebhaft, und man hängt mit Vergnügen an seinem Blicke. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes … Unsere Bekanntschaft war bald gemacht und ohne den mindesten Zwang. Freilich war die Gesellschaft zu groß und alles auf seinen Umgang zu eifersüchtig, als daß ich viel allein mit ihm hätte sein oder etwas anders als allgemeine Dinge mit ihm sprechen können … Ich zweifle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir … so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden … Seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden … Die Zeit wird das Weitere lehren.«

Ist das alles? Aufzählung dessen, was Goethe vom Neapler Volk gesagt hat, und andere Italiana? Ein gesellschaftlich hinspielender Sonntag zwischen freundlichen und feindlichen Damen, und doch, dies hätte nach Schillers stolzer Erwartung der historische Tag sein sollen, an dem sich Schiller und Goethe zum ersten Mal in die Augen sahen! Wie wenig hat er durch Goethes Maske erraten; fast nur, daß er eine trägt. Daß Goethe nicht mit ihm allein gesprochen hat, und nie über das, was sie verbindet, macht ihn verdrießlich. Doch rasch erhebt er sich aus dieser Kränkung zum eingeborenen Selbstgefühle, stellt sich dem andern gleich, erklärt dem Freunde: wir sind zu verschieden, um zusammenzukommen – doch wieder rasch fügt er hinzu: die Zeit wird's lehren.

Die Zeit verstreicht, Schiller wartet. Als er an jenem Sonntag ein persönliches Wort von Goethe vergebens erhoffte, war seine Kritik über Egmont schon in Druck gegangen, man kann sagen: seine Kritik gegen Egmont. Gut, daß sie schon geschrieben, doch noch nicht erschienen ist: so sieht man, wie beide Männer frei von Unruh und Eitelkeit einander die erste Hand reichen. Bald liest Goethe in dieser Kritik ein Signum jener allgemeinen Stimmung, die ihm bei der Rückkehr entgegenwehte. Grollend sah Schüler in Goethe den Günstling des Glückes, der ohne Kampf mit der Welt die Welt besiegt; grollend sah Goethe in Schiller den Usurpator der Musen, der ohne Kampf mit sich sie zu besiegen glaubte. Sein zwanzigjähriges Ringen aus dem Chaos zur Form, diesen genialischen Prozeß der Goldgewinnung im Bergwerke des Dämons sieht Goethe von außen her und nach außen hin plötzlich in Frage gestellt, denn wieder hat dieser junge Mann begonnen, die Deutschen mit Chaos zu begeistern. Und diesem soll er freundlich begegnen? Muß er ihn nicht hassen, so ist ihm doch seine Idee zuwider.

Schiller aber fängt an, Goethe, dessen Idee ihm immer vorbildlich, doch zugleich unbehaglich war, persönlich zu hassen. Vom Oktober ab verbringt er den ganzen Winter mit ihm in derselben Kleinstadt, um die Ecke sozusagen, verkehrt mit seinen Freunden, sieht Knebel oft und Moritz – doch Goethe rührt sich nicht, läßt ihn, da er ihm ein oder zwei Male begegnet, mit Höflichkeit stehen; jetzt bringt er ihn zur Verzweiflung. Von Moritz muß Schiller stundenlange Oden auf Goethe anhören, und je mehr er diesen Mitarbeiter seines Gegners ausholt, um so heftiger muß sich Schiller im Anhören selbst peinigen. Ist dann jener in Goethes vornehmes Haus zurückgekehrt, in dem er wohnt und das nur Schiller nicht betreten darf, und kommt nach ein paar Tagen wieder: immer wartet Schiller auf einen Bericht, gestern habe Goethe vom Don Carlos gesprochen. Denn alle Antipathie durchbricht doch immer der Wunsch, von jenem Dichter als Dichter beurteilt – und sei es selbst gerichtet zu werden.

Goethe will weder richten noch reden. Er will nur Schiller aus diesem Nest entfernen. Es stört ihn schon, daß man mit vorsichtiger Geste ihn auf jenen hinweist. Heimgekehrt, sieht er seine Freunde verändert, lustlos, abgewandt: so will er vollends nicht einen Gegner aufgedrängt haben. Denn Goethe, für dessen Werk und Pläne Schiller in bewundernder Feindschaft glüht, hat für Schillers Kunst nicht das schmalste Interesse. Um ihn aus der Stadt zu bringen, sinnt er für den Dichter eine Professur in Jena aus. So überstürzt geht er mit diesem schlauen Plane vor, daß er schon im Dezember Schiller sondieren läßt und, als dieser zusagt, sofort am nächsten Tage den Herzog von Gotha um Zustimmung ersucht! Zugleich mit dieser formellen Eingabe läßt Goethe schriftlich Schiller erklären, er möge sich einrichten, es sei so gut wie entschieden. Das heißt: er ernennt ihn als Kultusminister zum Professor der Geschichte. Nun muß Schiller zu ihm gehen, um zu danken. »Goethen habe ich unterdessen einmal besucht. Er ist bei dieser Sache überaus tätig gewesen und zeigt viele Teilnehmung an dem, was er glaubt, daß es zu meinem Glück beitragen werde.«

Durchschaut der Weltgewandte, der Menschenkenner nicht die Motive seines Gegenspielers? Bemerkt er nicht, daß nur ein weimarischer Minister mit ihm spricht, mit keinem Schritte das grenzenlose Land betretend, das ihnen beiden Heimat ist? So heftig brennt sein Wunsch, den Einzigen zu gewinnen, daß sich in diesen Tagen sogar sein Weitblick verschleiert.

Noch ein Zweites blendet den Scharfsichtigen, auch dies hat Goethe berechnet und seine Haltung gegen Schiller auf dessen Charakter gegründet. Nach einem erschütterten, fahrenden, dunklen Jahrzehnte will Schiller jetzt, im 30. Jahre, legitim werden, will Stellung, Sicherheit, ein Haus, will Ruhe von außen, um von innen heraus sein Werk zu fördern. Zwar, vor den Lengefeldischen Schwestern, an die er seine Konfessionen immer gemeinsam richtet, nimmt er die pathetische Haltung einer »heroischen Resignation« an, er sei mit dem Antrage »übertölpelt« worden, wolle zurücktreten, lobe sich die goldene Freiheit. In Wahrheit konnte er, formell noch nicht ernannt, jeden Augenblick zurücktreten; er will nur nicht, denn dem Herzensfreund Körner bekennt er zugleich, er sei doch recht froh. Er will Anker werfen, und während er eine Liebschaft mit der genialischen Frau von Kalb abzuwickeln sucht, die sein Wesen erschüttert, sucht er eine vornehme und reiche Frau, denn er will endlich Geld und Geltung haben.

Zwischen den beiden adligen Schwestern kann er sich nicht entscheiden, beiden erklärt er seine Liebe, doch zugleich erwägt er mit dem Freunde mehrere andere Chancen, zwei Monate vor der Verlobung bittet er noch Körner, ihm eine reiche Partie zu suchen, und nennt die Minimalsumme, die er braucht.

Inzwischen hat die Freundin der Braut, hat Frau von Stein Goethes Liebschaft mit Christiane erfahren, die Luft, in der nun Schiller lebt, wird Goethes Person vollends feindlich, obwohl sich beide Lengefelds von der Verehrung des Goethischen Genius nicht haben abbringen lassen.

Schillers Geduld ist aus. »Dieser Mensch, dieser Goethe, ist mir einmal im Wege«, ruft er jetzt offen dem Freunde zu und grollt mit unverhülltem Ehrgeiz gegen ein Schicksal, das es jenem so leicht gemacht habe, einen nicht auszugleichenden Vorsprung zu erlangen. Ja, nun erklärt er, noch ehe er nach Jena geht, klar seinen ganzen leidenschaftlichen Liebeshaß, mit dem ihn Goethe erfüllt hat:

»Die Abgötterei, die Moritz mit Goethe treibt und die sich so weit erstreckt, daß er seine mittelmäßigen Produkte zu Kanons macht und auf Unkosten aller andern Geisteswerke herausstreicht, hat mich von seinem nähern Umgang zurückgehalten … öfters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergießung, er ist an nichts zu fassen; ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Existenz wohltätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben – dies scheint mir eine konsequente … Handlungsart, die ganz auf den höchsten Genuß der Eigenliebe kalkuliert ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß, um sie vor der Welt zu demütigen. Eine ganz sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat, eine Empfindung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen. Ich könnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen lieben … Sein Kopf ist reif und sein Urteil über mich wenigstens eher gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies grade der Mensch unter allen, die ich kenne, der mir diesen Dienst tun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern umgeben, denn ich selbst werde ihn nie über mich befragen.«

Nie mehr hat Schiller sein Gefühl um Goethe so modelliert wie in diesem rauschenden Briefe, der zwar von Goethe beinah nichts, doch alles von Schiller aussagt: dichterische Reinheit des Strebens, Unbestechlichkeit in der eigenen Arbeit, Verehrung für alles Große und Schöne, zugleich Ehrgeiz, Eifersucht und in dem Bilde von der stolzen Prüden der ganze leidenschaftlich männliche Drang, das zu überwinden, was man liebt. Nie hat er später so feurig für ihn als Persönlichkeit geschrieben wie hier gegen ihn, und diese feindliche Stimmung verwirrt ihm den Menschenkenner. Zwar eine große Korrektur dieses ganz vergriffenen Urteils über Goethes Charakter gibt Schiller auch später nicht, doch aber freundliche Worte, die endlich Hingebung in Goethe erkennen, dort wo außen Kälte erscheint. Für jetzt sieht Schiller in Goethes Seele nur, was alle Welt sieht und was noch nach einem Jahrhundert die meisten Deutschen sahen.

Mit diesem Ergusse schließt er zunächst das Kapitel Goethe ab. Als er drei Tage nach jenem Briefe ähnlich an Caroline schreibt, manches mit denselben Worten, schließt er es wie einen Fall: »Legen Sie dieses Urteil beiseite. Vielleicht entwickelt ihn uns die Zukunft, oder noch besser, wenn sie ihn widerlegt.« Und als Caroline nun Goethe in Schutz nimmt, erklärt Schiller, auf einer wüsten Insel mit Goethe allein wollte er wohl den Knäuel dieses Charakters auflösen, hier habe er aber noch andere Geschäfte: »Ist Goethe ein so liebenswürdiges Wesen, so werde ich das einmal in jener Welt erfahren, wo wir alle Engel sind. Im Ernst, ich habe zu viel Trägheit und zu viel Stolz, einem Menschen abzuwarten, bis er sich mir entwickelt hat ... Wenn jeder mit seiner ganzen Kraft wirkt, so kann er dem andern nicht verborgen bleiben. Dies ist mein Plan.«

Da ist sie deutlich, Absage, Aufgabe jedes weitern Versuchs, doch auch Gleichstellung, Herausforderung zum Wettkampf durch die Tat, nun im entschlossenen Tonfall eines Mannes, der nach langer Werbung die Spröde dadurch strafen will, daß er die Welt in Staunen, sie selbst in Reue versetzt.

Anderthalb Jahre später sitzt Schiller, Ehemann und Professor, mit dem thüringischen Adel verschwägert, von Studenten, Gelehrten und Schriftstellern geehrt, in seinem geschmackvollen Hause zu Jena. Seine Frau ist seit der Kindheit Goethe bekannt, er selbst trifft ihn zuweilen bei gemeinsamen Freunden: so kann's nicht überraschen, daß Goethe – ungewiß bleibt, ob ein oder mehrere Male – sein Haus betritt. Das Gespräch – berichtet Schiller – kam bald auf Kant. »Es fehlte Goethe ganz an der herzlichen Art, sich zu irgend etwas zu bekennen. Ihm ist die ganze Philosophie subjektivisch ... Überhaupt ist seine Vorstellungsart zu sinnlich und betastet mir zu viel. Aber sein Geist wirkt und forscht nach allen Direktionen und strebt, sich ein Ganzes zu erbauen – und das macht mir ihn zum großen Mann. Übrigens ergeht's ihm närrisch genug. Er fängt an, alt zu werden, und die so oft von ihm gelästerte Weiberliebe scheint sich an ihm rächen zu wollen. Er wird, wie ich fürchte, eine Torheit begehen und das gewöhnliche Schicksal eines alten Hagestolzen haben. Sein Mädchen ist eine Mamsell Vulpius, die ein Kind von ihm hat ... Sein Kind soll er sehr lieb haben, und er wird sich bereden, daß, wenn er ein Mädchen heiratet, es dem Kinde zu Liebe geschehe und daß dieses wenigstens das Lächerliche dabei vermindern könnte.«

Ein neuer Ton. Schiller, den jahrelang Eifersucht auf Goethes Weltstellung plagte, während er sein Genie stets rein bewunderte, fühlt sich zum erstenmal an Welt dem Gegner überlegen! Schwiegersohn, Vetter, Schwager adeliger Leute, bei Hofe eingeführt, Professor, Mitglied gelehrter Gesellschaften, hochgebildeter Kantianer, gesucht von deutschen Bühnen und Verlegern, jetzt auch leidlich gesund – und daneben dieser wunderlich hinterweltliche Mann, der alle Dinge noch immer anfaßt, die wir Philosophen längst als bloße Vorstellung begreifen, dessen Stücke niemand spielt, der seit Jahren nichts Neues produzierte, alternd im Anfang der Vierzig, lebt mit einer Mamsell, die niemand einlädt, und einem unehelichen Kinde und wird hereinfallen wie andre mehr. Schiller ist stolz, daß er Goethe bedauern kann, und nur der unbestechliche Genius hindert ihn, sich über ihn zu stellen.

Schillers Stellung wächst. Zwei Jahre später – es ist nicht mehr zu umgehen – führt Goethe an seiner Hofbühne den Don Carlos auf, doch das Verhältnis bleibt kalt. Sechs Jahre lang hat Goethe keinem Menschen ein überliefertes Wort über Schiller gesagt oder geschrieben! »Alle Versuche von Personen – so erzählt er später –, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab ... Sein Aufsatz über Anmut und Würde war ebensowenig ein Mittel, mich zu versöhnen ... Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntnis in einem falschen Lichte.«

Schillers Stellung wächst. Er steckt voll weltlicher Pläne. Der Professur ist er schnell überdrüssig geworden, auch ist seine Anziehungskraft als Lehrer gesunken, er denkt daran, Erzieher des Erbprinzen zu werden, wodurch er seine Zukunft sichern will, bezieht ansehnliche Renten von einem Grafen und einem Prinzen, verhandelt und verlegt zugleich bei vier Verlegern, hält sich durch reichen Briefwechsel auf dem Laufenden mit allem, was geschrieben und gesprochen wird, gruppiert in Jena einen Kreis um sich: ganz Kritiker, ganz Philosoph, der zwischen dem 28. und 37. Jahre dramatisch nichts, auch an Gedichten wenig Wichtiges hervorbringt. Nur daß ein Brustleiden mit Krämpfen ihn bald ergreift, lähmt seine Unternehmungslust; dies hindert ihn auch, nach dem Antrage des groß aufstrebenden Cottaschen Verlages die Leitung einer neuen Staatenzeitung zu übernehmen.

Denn Cotta hat in Schiller neben dem Dichter das große politische Journalisten-Talent erkannt. Nun gründet er mit ihm eine Monatsschrift für Literatur, zu der Schillers Name sowie hohe Honorare die Autoren locken. Beide Brüder Humboldt, die jetzt in voller Jugend in Jena wirken, Fichte und manchen andern hat Schiller schon neben sich, als er sich aufmacht, die drei großen Hechte zu fangen: Herder, Kant und Goethe, im Namen »einer Sie unbegrenzt hochschätzenden Gesellschaft«.

Als Goethe Schillers Brief zur Hand nimmt, weiß er, daß jetzt noch auszuweichen ihm selber schädlicher wäre als der neuen Zeitschrift, Klugheit rät ihm zu dieser Tribüne, er freut sich in der Erwiderung auf die Verbindung »mit so wackern Männern« und geht bei der Korrektur des Konzeptes in seiner Antwort unversehens zu wärmeren Tönen über.

Einen Monat nach diesem Briefe treffen sich beide Dichter in der Naturforschenden Gesellschaft zu Jena auf wahrhaft neutralem Boden. Zufällig – wie man ja Fügungen zu nennen liebt – verlassen sie zusammen den Saal, Schiller beklagt so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, durch die ein Laie sich vertrieben fühle. Goethe, der sich diesem Philosophen gegenüber durchaus als Forscher empfindet, stimmt bei und redet das Wort einer andern Art, die Natur wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen. Der Philosoph stutzt: Aus dem Ganzen in die Teile? Induktiv? Wie könnte dergleichen aus der Erfahrung hervorgehen?

Indessen gelangen sie an Schillers Haus. »Das Gespräch« – berichtet später Goethe – »lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ ... eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee. Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen, denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet ... Der alte Groll wollte sich wieder regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe!«

»Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich und mich auch wegen der Horen ... mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiderte darauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gekämpft und dann Stillstand gemacht: keiner von beiden konnte sich für den Sieger halten, beide hielten sich für unüberwindlich. Sätze wie folgender machten mich ganz unglücklich: Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben das Eigentümliche der letzteren, daß ihr niemals eine Erfahrung kongruieren könne.« Als Goethe das Haus verläßt und durch den Juliabend seinem Quartier zuschreitet, sagt er sich: »Wenn Schiller das für eine Idee hält, was ich als eine Erfahrung ausspreche, so muß doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes ... obwalten!« Und reist am nächsten Morgen nach Weimar zurück.

In der Arena, wo Philosoph und Forscher ihren nie entschiedenen Wettkampf abzuhalten pflegen, begegnen sich bei diesem entscheidenden Gespräche die beiden Geister – und man vergißt beinah, daß es zwei Dichter sind. Dennoch kann auch ihr dichterischer Gegensatz nirgends deutlicher werden als in diesem ersten Zusammenzucken zweier polarer Elektrizitäten, deren Ausgleichung das Bemühen eines Jahrzehntes ausmachen wird. »Niemand könnte leugnen, – schreibt Goethe – daß zwischen zwei Geistes-Antipoden mehr als ein Erd-Diameter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deswegen ins Eins nicht zusammenfallen können.«

Als Denker ist Schiller unbestechlich und weicht nicht einen Fußbreit zurück, als Weltmann weiß er Goethe aufs artigste im Gleichgewicht zu halten; er hielt, nach Goethes Worten, alles fest, was sich ihm näherte, und seine Gattin tat, was sie konnte. Diese Schillerische Mischung von Reinheit des Strebens und Klugheit der Haltung ist es aber grade, die Goethe nun kaptiviert! Ihm haben immer Menschen gefallen, die einen Zweck mit zarten Mitteln zu erreichen strebten, auch seine Gegner. Wirklich scheint in jener Szene auch Schiller so viel Antonio als Tasso zu sein, und alles: Bewunderung für diesen starken Geist, Anerkennung des Weltläufigen, treibt Goethe an, dem Jüngeren, den er sechs Jahre warten ließ, nun, da er an Macht, Geist und Haltung so lebhaft zugenommen, zuerst die Hand zu reichen. Einen Tag nach dem Gespräche benutzt er eine Rücksendung für die Horen zu diesen Worten: »Erhalten Sie mir ein freundschaftliches Andenken und seien Sie versichert, daß ich mich auf eine öftere Auswechslung der Ideen mit Ihnen recht lebhaft freue.«

Goethe kennt genau Wert und Bedeutung jedes dieser Worte in diesem Augenblick an diesen Empfänger – und wie ein Staatsmann behandelt Schiller den kostbaren Satz. Vier Wochen läßt er vergehen, weil Goethe verreist ist, dann schreibt er ihm – soll man es noch einen Brief nennen? Es ist eine philosophische Abhandlung über Goethe, eine solche jedoch, wie man sie nur beim Tode, allenfalls zum Feste eines Greises öffentlich, nie aber einem Mann in seiner Lebensmitte privatim dargereicht hat, und nur dadurch vermag er diese unvermutete Monographie von Goethes Geist beim Adressaten einzuführen, daß er im Eingang seine »eigene Ideenmasse« durch Goethes Unterredung aufgeregt nennt. Schiller schreibt:

»... In Ihrer richtigen Intuition liegt alles und weit vollständiger, was die Analysis mühsam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eigener Reichtum, verborgen .. Geister Ihrer Art wissen daher selten, wie weit sie gedrungen sind und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen, die nur von ihnen lernen kann ... Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege ... Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu den mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee ... Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde, aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen ist mehr wert, als jeden andern zu endigen – und Sie haben gewählt wie Achill in der Ilias zwischen Pythia und der Unsterblichkeit.

»Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren ... so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden oder Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft zu ersetzen und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären ... Sie hatten also eine Arbeit mehr, denn so, wie Sie von der Anschauung zur Abstraktion übergingen, so mußten Sie nun rückwärts Begriffe wieder in Intuitionen umsetzen und Gedanken in Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen kann.

»So ungefähr beurteile ich den Gang Ihres Geistes, und ob ich recht habe, werden Sie selbst am besten wissen. Was Sie aber schwerlich wissen können (weil das Genie sich immer selbst das größte Geheimnis ist), ist die schöne Übereinstimmung Ihres philosophischen Instinktes mit den reinsten Resultaten der spekulierenden Vernunft ... Zwar hat der intuitive Geist nur mit Individuen und der spekulative nur mit Gattungen zu tun. Ist aber der intuitive genialisch und sucht er in dem Empirischen den Charakter der Notwendigkeit auf, so wird er zwar immer Individuen, aber mit dem Charakter der Gattung erzeugen; und ist der spekulative Geist genialisch und verliert er, indem er sich darüber erhebt, die Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen, aber mit der Möglichkeit des Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirkliche Objekte erzeugen.

»Aber ich bemerke, daß ich anstatt eines Briefes eine Abhandlung zu schreiben im Begriff bin ... und sollten Sie Ihr Bild in diesem Spiegel nicht erkennen, so bitte ich sehr, fliehen Sie ihn darum nicht.« Folgt Anfrage, ob nicht Wilhelm Meister in den Horen erscheinen könne. »Meine Freunde sowie meine Frau empfehlen sich Ihrem gütigen Andenken, und ich verharre hochachtungsvoll Ihr gehorsamster Diener F. Schiller.«

Ein Philosoph hat diesen Brief geschrieben und ein Weltmann, der Dichter bleibt unsichtbar – und so muß denn auch die rein dichterische Erkenntnis des Objektes zurückbleiben. Sicher ist hier zum ersten Male Goethes Entwicklung auf geniale Weise erfaßt, nie vorher und nachher, nur sehr selten hat Goethe so tiefe Dinge über sich selbst lesen dürfen. Aber es ist der Gang des Geistes, nicht die Wanderung des Menschen, die Schiller hier darstellt – und elf Jahre lang, bis zu seinem Ende, wird er, trotz naher Berührung, Goethes Charakter nie zu skizzieren suchen: erstaunlich bei einem solchen Psychologen und nur erklärbar durch die rein geistige Art, mit der Schiller dieses Verhältnis behandelt. (Beide Dichter haben in ihrem Werk einander darzustellen nie unternommen.)

Aber auch Goethes Geist ist hier mehr durchdacht als geschaut. In dieser Epoche kantianischer Verbissenheit scheint Schiller alle psychologischen und empirischen Mittel mit Absicht fortzuschieben und schildert die Idee von Goethes Geiste, auch wo ihm eine andere Folge bekannt war. Gewiß ist Goethe genetisch verfahren, aber biogenetisch, und auch nicht von der Pflanze zum Menschen, sondern vom Menschen zur Pflanze. Freilich hat Goethe die harmonische Gemeinkultur des Südens als Dichter entbehrt und Griechenland in Italien gesucht, doch nicht um seine nationale Abkunft, sondern um seine persönlichen Dissonanzen zu heilen; und wenn er endlich von der Anschauung zur Abstraktion überging, so brauchte er doch bisher niemals Gedanken in Gefühle zurückzuverwandeln, sondern ordnete sein System so, daß es durch eine Glaswand von seiner Anschauung getrennt blieb: beide Teile einander übersichtlich, doch im Luftraum geschieden. Erst Schillers eigener Einfluß hat eine gewisse Verschmelzung beider Sphären zuweilen begünstigt.

Vollkommen wirkt dagegen in dem Briefe die Kunst des Diplomaten, in die Schiller seine Zwecke kleidet. Mit welcher Delikatesse behandelt er Goethe als das rein naive Genie, das über sich selbst nichts wisse – und weiß doch, daß Goethe alles über sich weiß! Wie stolz schließt er ihn zugleich aus seinem Reiche, dem der Philosophen, aus! Wie kühn, ihm die Erfüllung seines Strebens als unmöglich, das Streben aber, wäre er im Süden geboren, als überflüssig darzustellen! Wie zart, sich ihm auch dann anzubieten, wenn sein Spiegel trügen sollte! Denn ein großes Anerbieten ist dieser Brief, Reverenz vor dem Größeren, der zwar in ritterlichem Ton anerkannt wird, jedoch mit dem entscheidenden Zusatz, daß Schillers Vernunft mit Goethes Instinkt rein übereinstimme, daß dieser zwar ein intuitives, Schiller aber ein spekulatives Genie sei – und daß darum kein anderer dazu geboren sei, Goethe zu verstehen, als Schiller.

Derartige Briefe hat Goethe ein paarmal an seinen Herzog geschrieben, und wie sie dann nach allen Wünschen und Ansprüchen in freiwilligem Gehorsam endeten, so schließt auch Schiller zum Schlüsse die Türen des geheimen und heiligen Gemaches mit der plötzlich frigiden Wendung: hochachtungsvoll Ihr gehorsamster Diener.

Doch sogleich öffnet sie Goethe. Denn seit 20 Jahren – nein niemals hielt er einen solchen Brief in Händen. Wie groß fühlt er sich hier betrachtet, wie ganz historisch, wie heldisch! Und so tut er zum Dank, was er so selten und vollends in diesen Jahren kaum mehr unternahm: er ist es, der, 10 Jahre älter, zuerst das Wort Freundschaft ausspricht. Er nimmt die Werbung an, wie eine schöne, vornehm bedeutende Frau, ohne zunächst den Werbenden mit ähnlicher Wärme zu ergreifen. Es ist der seltsamste Verlobungsbrief:

»Zu meinem Geburtstage – es ist der 45. – hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie, mit freundschaftlicher Hand, die Summe meiner Existenz ziehen und mich, durch Ihre Teilnahme, zu einem emsigeren und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.« Von jener Unterhaltung rechne auch er eine Epoche, es scheint, »als wenn wir, nach einem so unvermuteten Begegnen, miteinander fortwandern müßten. Ich habe den redlichen und so seltenen Ernst, der in allem erscheint, was Sie geschrieben und getan haben, immer zu schätzen gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen, durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den letzten Jahren, bekannt zu werden … Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mitteilen. Denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte … weit übersteigt, so möchte ich manches bei Ihnen deponieren und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch beleben. Wie groß der Vorteil Ihrer Teilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald selbst sehen, wenn Sie, bei näherer Bekanntschaft, eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken werden, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr deutlich bewußt bin … Ich hoffe bald einige Zeit bei Ihnen zuzubringen, und dann wollen wir manches durchsprechen.« Der Roman sei an einen Verleger vergeben. »Leben Sie recht wohl und gedenken mein in Ihrem Kreise. Goethe.«

Mit Klarheit gibt er kund, daß sein Werber in dieser Vernunftehe, die sie nun einzugehen gedenken, ihm als Mitverwalter seines Reichtumes willkommen sei und seinerseits nichts mitzubringen brauche als den bekannten redlichen Ernst, den man schon immer schätze. Was aber Schiller selbst ist, scheint Goethe gar nicht zu wissen, denn obwohl seine Produktion vorliegt und recht berühmt geworden, wird er hier freundlich aufgefordert, dem neuen Freunde ein Exposé über sich selbst vorzulegen. Von Gleichstellung ist gar keine Rede.

Dennoch fühlt Schiller sich als Sieger und ist es auch, insofern er Goethes Vertrauen im Sturm gewonnen hat. Sein Interesse, denkt er, wird er durch Taten wecken. Jetzt ist er nicht mehr empfindlich, legt sich das Wort von der gemeinsamen Wanderung und dehnt es dahin aus, »daß wir, so viel von dem Wege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft durchwandern werden, und mit um so größerem Gewinn, da die letzten Gefährten auf einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen haben«. Er stabiliert also nicht bloß eine lebenslängliche, auch eine solche Freundschaft, die Goethe noch am Ende seiner Bahn zu seinem Besten findet.

Mit Feuer spricht nun Schiller – weit weniger philosophisch als in jenem kaltglühenden ersten Briefe –: mehr wie ein Posa spricht er nun über sich selbst, und je ritterlicher er sich zurückzusetzen trachtet, um so edler tritt er für sich ein: »Mein Bedürfnis und Streben ist, aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armut an allem, was man erworbene Erkenntnis nennt, einmal näher kennen sollten, so finden Sie vielleicht, daß es mir in manchen Stücken damit mag gelungen sein … Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen … Mein Verstand wirkt eigentlich mehr symbolisierend, und so schwebe ich, als eine Zwitterart, zwischen dem Begriff und der Anschauung … Gewöhnlich übereilte mich der Poet, wo ich philosophieren sollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten wollte … Leider aber, nachdem ich meine moralischen Kräfte recht zu kennen und zu gebrauchen angefangen, droht eine Krankheit meine physischen zu untergraben … Aber ich werde tun, was ich kann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich doch vielleicht das Erhaltenswerte aus dem Brande geflüchtet ... Mit Vertrauen lege ich Ihnen diese Geständnisse hin, und ich darf hoffen, daß Sie sie mit Liebe aufnehmen.«

Wie schön, daß ihn hier endlich der Poet übereilt, wo er philosophieren wollte! Mit welchem Feuer ist dies alles rhythmisch gesetzt, wie glaubt man diesem Briefe die fliegende Feder anzumerken, während jener erste sorgsam aufgesetzt und durchgearbeitet wurde!

Mit Liebe – so wie es der Jüngere gefordert hat – nimmt Goethe diese Zeilen auf, lädt ihn sogleich nach Weimar ein; Schiller, annehmend, bittet nur um Freiheit für sein Leiden. Doch, um nochmals den alten Stolz zu maskieren, betont er gegen Körner, auf Goethes Zureden habe er »sich wohl nicht weigern können«, bei ihm zu wohnen, ihre Berührung werde für beide Teile entscheidende Folgen haben, und seiner Frau schreibt er, er höre von allen Seiten, »wie sehr sich Goethe über die Bekanntschaft mit mir freut«. Viel kühler meldet Goethe seinem Freunde Meyer, Schiller bringe viel Leben in seine stockenden Ideen, und noch nach drei Monaten heißt es temperiert, er gehe mit Schiller und den Humboldts »für diesmal zusammen, und es scheint, als ob wir eine ganze Zeit miteinander wandeln würden«.

Dieser vierzehntägige Besuch Schillers bei Goethe gleicht einer Inventur aller Güter, die jeder der beiden Eheschließenden zur Verwaltung einbringt. Hierauf wird ein Programm entworfen, ein ästhetischer Briefwechsel zur späteren Veröffentlichung beschlossen. »Wir wissen nun, mein Wertester« – schreibt Goethe an Schiller nach seiner Abfahrt – »aus unsrer 14tägigen Konferenz: daß wir in Prinzipien einig sind und daß die Kreise unsers Empfindens, Denkens und Wirkens teils koinzidieren, teils sich berühren, daraus wird sich für beide gar mancherlei Gutes ergeben.« Und nun beginnt der Briefwechsel, beginnt gemeinsame Arbeit an den Horen, beginnt eine neue Partei in Deutschland.

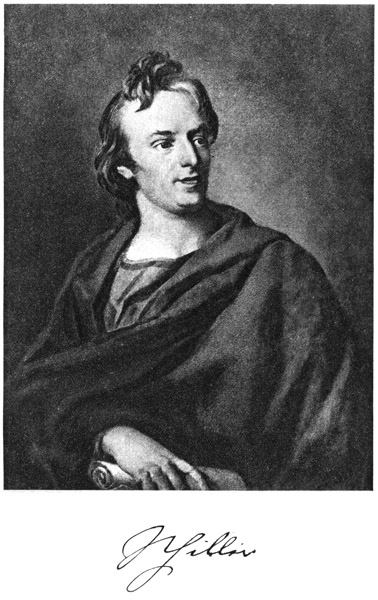

Beim Eintritt in dies Bündnis, das mit geringen Schwankungen fast elf Jahre überdauern, wenn auch kaum wachsen wird, sind die Verbündeten 45 und 35 Jahre alt. Dennoch ist es der Jüngere, den Leiden bleich und hohl macht, gebräunt und kräftig wirkt daneben der Ältere. Schiller ist größer, von hagerer, kahler Gestalt, Goethe breiter, jetzt untersetzter, schon fängt er an, dicker zu werden. Schiller blickt tief aus der sanften Feuchte eines ovalen Antlitzes, gotisch steigt eine bleiche Stirne herrlich, mehr breit als hoch empor, blaß und sinnlich scheinen die Lippen die eines Priesters, kühn und fordernd ist der Schwung dieser vertikal kurzen, weit vorragenden Habichtsnase: ihre Linie scheint das Pathos dieses Hauptes am stärksten auszusprechen. Goethes Kopf geht jetzt ins Quadratische, über den Augenknochen wölbt sich, mehr hoch als breit, diese Stirne, die lange Nase wirkt trotz ihrer Biegung neben Schillers fast klassisch beruhigt, schmal und verschlossen ziehn die Lippen ihren Pfad, aber das Auge strahlt dunkel durch die Welt und greift sie auf. Schillers Handschrift rauscht in großartig raschen Wellen, immer bewegt und schaffend, über die Bogen, Goethe formt eigene Züge mit Kunst zu typischen um.

Mit großer Sorgfalt kleidet sich Schiller, der junge Hofrat und Hofmann, bestellt zum Frack den kostbarsten Stoff, führt ein breites Haus, hält sich mit 38 Jahren Wagen und Pferde, die Goethe erst mit Ende der 40 anschafft, reist im ersten Ehejahr mit seiner Frau nicht ohne Diener und Jungfer bis nach Leipzig, er glänzt in Gesellschaft und kann, in seiner Hofuniform mit Epauletten, von Frau von Staël im Vorzimmer für einen hohen Offizier gehalten werden. Goethe trägt sich sehr einfach, jetzt schon ohne Toupet und Ohrlocke, geht kaum zu Hofe, wenig in Gesellschaft, lebt als Minister wie ein Privatmann, wünscht steif zu wirken, schweigt viel. Schüler, gewöhnt, aus Büchern mehr als von Menschen zu lernen, ungewohnt des Lebens in der Natur, vor allem brustleidend und stets Attacken fürchtend, verweilt viel in den Zimmern, treibt keine Körperübung, sitzt lange Sommerwochen in geschlossener Stube, rauchend und schnupfend.

Nachts meist schlaflos, kann er für morgen nichts bestimmen, ißt zuweilen erst um 8 zu Mittag, muß an schlimmen Tagen die Arbeitskraft durch Alkohol stärken, produziert am besten bei tiefem Barometer. Goethe hängt vom hohen Barometer ab, geht zeitig schlafen, ist zeitig auf, dichtet nur am Morgen, verbringt ganze Wochen im Gartenhäuschen, reitet wieder, läuft Schlittschuh, hat zwischen 40 und 50 seine gesündeste Epoche. Die Luft, die Schiller wohltätig ist, nennt Goethe Gift für sich und muß, als er eines Tages den Geruch faulender Äpfel aus des Freundes Schreibtisch aufsteigen spürt, das Fenster rasch öffnen, um nicht schwindlig zu werden.

Schiller, von seinen vielen Unternehmungen oft verwirrt, bleibt durch Krankheit vollends von der Dichtung abgehalten. Goethe erledigt Pflichten und Geschäfte sofort, um sich dann Studien und Gestalten hinzugeben. Jenem erschwert Unordnung das äußere Leben, diesem erleichtert es Pedanterie. Und dennoch bedurfte Schiller der Trennung der Geschäfte von den Musen weit mehr als Goethe: weil er im Leben mehr plante und weil er dann die Kunst von diesem Leben sorgsam trennen mußte.

Schiller ist im Augenblicke, da er sich mit Goethe verbindet – auf diesen Augenblick stellen wir die Antithese – in journalistischer Gefahr, er schickt sich, nach Goethes Worten, trefflich zu einem Redaktor. Um diesen genialen, geschliffenen, politisch-ästhetischen Geist bewerben sich mehrere Unternehmer, und Schiller, der jetzt Macht und Geld will, wäre ohne seine Krankheit und ohne Goethe vielleicht auf diese Bahn gekommen. Kameraden seiner Jugend bestimmten ihn früh zum Diplomaten, Goethe nennt ihn am Teetisch ebenso groß, wie er im Staatsrat gewesen wäre, Verhandlung liegt ihm, Vorhalt, Intrige, und alles, was davon in seinen Stücken steht, ist besser und übrigens weit wichtiger und häufiger als bei Goethe. Gute Köpfe seiner Zeitschrift zu werben, Propaganda zu machen, versteht er meisterlich und tut es gern. Als nach drei Jahren die Horen eingehn sollen, rät er, mit einigen extremen Aufsätzen noch ein Verbot durchzusetzen, um lieber für gesprengt zu gelten als für still begraben. Doch treibt ihn Unruhe, Hast seines Lebens rasch wieder von Stellungen, Verlegern, Zeitungen fort, weshalb auch Goethe in der Ausführung nicht auf ihn rechnet, denn »Beistand zu bestimmten Zwecken« – schreibt er an Meyer – »muß man von Schiller nicht erwarten«. Bei so vielen Einfällen kommt Schiller am Ende vor innerer Heftigkeit doch praktisch zu nichts, so sehr er auch seinen gedanklichen Idealismus als handelnder Mensch ins Gegenteil verkehrt.

Goethe zeigt die umgekehrten Gaben: »Ich bin nämlich als beschauender Mensch ein Stock-Realiste, so daß ich bei allen Dingen, die sich mir darstellen, nichts dafür und dazu zu wünschen im Stande bin und ich unter den Objekten gar keinen Unterschied kenne als den, ob sie mich interessieren oder nicht. Dagegen bin ich bei jeder Art von Tätigkeit, ich darf wohl sagen, vollkommen idealistisch: ich frage nach den Gegenständen gar nicht, sondern fordere, daß sich alles meinen Vorstellungen bequemen solle.«

Schillers unternehmender Geist wird aber nicht nur von äußeren Motiven des Geldes getrieben, er wird von innen durch seinen Willen zur Macht gespeist; an diesen scheint Goethe im Alter zu denken: »Schiller,« – sagt er zu Eckermann – »der, unter uns, weit mehr ein Aristokrat war als ich, der aber weit mehr bedachte, was er sagte, als ich, hatte das merkwürdige Glück, als besonderer Freund des Volkes zu gelten.« Wenn Schiller in der Jugend Freiheit rief, so meinte er zunächst seine Freiheit, und schon in Vorwort und Anzeige zu den Räubern betont der 22jährige, sein Stück gefährde weder Staat noch Sitte. Als er 15 Jahre später das Bürgerrecht der französischen Republik empfängt, interessiert es ihn nur noch als Hilfsmittel für seinen Sohn.

Untergebene hat er außer seinen Bedienten kaum gehabt. Als er aber mit Schauspielern zu tun hat, die doch Mittler zwischen seiner Dichtung und dem Volke sein sollen, entscheidet er: »Es gibt nur ein einziges Verhältnis zu ihnen, den kurzen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe.« Mit solchem Nachsatz an Goethe scheint er ihn zu strengerem Auftreten zu mahnen, doch dieser bleibt in beratendem Verhältnisse zu seinen Künstlern. Auch hierin ist er Goethes Antipode, der in den vielen Fächern seiner Tätigkeit Energie und Ordnung verbreiten, doch niemals herrschen wollte: was bei ihm autokratisch wirkt, ist in Wahrheit Pedanterie. Von Schillers Willen dagegen sagt Goethe im Alter, wo er den Freund sonst zu verklären sucht: »Was er sich denken konnte, das mußte geschehen, es mochte nun der Natur gemäß sein oder nicht.«

Schiller schwebt Welt und Nachwelt vor, wenn er dichtet. Zwischen Kritiken, Ärger, Konkurrenz, Klatsch, Parteien führt er eine weite Korrespondenz, und obwohl er als Dramatiker nur Erfolge hat, kränkt ihn doch jeder journalistische Mißerfolg: dann spricht er vom Blute, das ihm in Wallung getrieben sei, und ist recht innerlich gekränkt, weil man seinen Musen-Almanach durch Lob und Tadel zerpflückt. Goethe, der es seit 20 Jahren aufgegeben hat, den Deutschen zu gefallen, erwidert lächelnd mit dem reifen Gedanken: »Wer nicht wie jener unvernünftige Säemann im Evangelio den Samen umherwerfen mag, ohne zu fragen, was davon und wo es aufgeht, der muß sich mit dem Publico gar nicht abgeben.«

Auch im erotischen Leben steht Schillers Wille zum Herrschen Goethes weiblicherer Hingabe gegenüber. Schiller hat mit seiner Geliebten kaum recht gebrochen, da warnt er schon die neue Freundin vor ihr, und als diese dann seine Braut wird, sucht er sie in allem zu seiner Schülerin zu machen. Seine Beziehungen zu Frau von Kalb, zu der geschiedenen Caroline und deren Schwester Charlotte – Schillers Schwägerin und Gattin – gehen ineinander, Caroline nimmt er bei der Eheschließung mit in sein Haus und schafft ihr für ihre zweite Ehe Heim und Stellung in Weimar, weil er selbst dorthin gezogen ist. Bei alledem lebt er gut mit seiner Frau – allerdings nennt er sie in Briefen »gutes Mäuschen«. Schiller ist sinnlich und herrschsüchtig in der Liebe, Goethe gibt sich mit ganzem Wesen hin: deshalb liebt er immer nur eine Frau und hat im wörtlichen Sinne nie zwei Geliebte auf einmal besessen. Zu dieser einen freilich spricht er dann so, daß Schillers Witwe beim Lesen von Goethes Briefen an Frau von Stein vor dieser Glut erschrickt und bekennt: so hätte Schiller nie geliebt, »eigentlich bloß aus Leidenschaft konnte er nicht lieben«.

Dafür ist Schiller der leidenschaftlichere Dichter. Die drei letzten Jahre vor dem Bündnis hat er neben dem historischen Studium beinah nur Kantische Philosophie getrieben, von Kant leitet er seine Ästhetik ab, die dann auf seine Produktion entscheidenden Einfluß nimmt. Als aber Goethe später seine Farbentheorie für ihn in Kategorien des Denkens teilt, wird Schiller nur verwirrter: »Unter einer so strengen Form ... wird mir dieser empirische Gegenstand immer als eine unübersehbare Masse erscheinen, und ich werde gerade deswegen, weil der Verstand darüber herrschen will, meine empirische Insuffizienz empfinden.« – So unmöglich ist es, einen rein Goethischen Gedanken in Schillersche Form zu fassen! »Ich glaube selbst, – erwidert daher Goethe mit höflichem Achselzucken – daß die empirische Masse von Phänomenen, die ... eine ungeheure Breite einnehmen, sich zu einer Vernunft-Einheit schwerlich bequemen werden.«

Denn obwohl Goethe erst durch Schiller zu Kant recht geleitet wird, von dem er vorher trotz Jacobis Anregung nur ein weniges gelesen, nimmt er doch auch jetzt nur ein Minimum auf. Nicht um sich aus Verwirrung zu sammeln, braucht er Philosophie, nicht um sich zu finden, wie Schiller, sondern grade, »um mich von mir selbst zu scheiden, was ich um so mehr tun kann, da meine Natur, wie getrennte Quecksilberkugeln, sich so leicht und schnell wieder vereinigt«. Und ist es eigentlich komisch oder erschütternd, von Goethes Hand zu lesen, man solle Kants Anthropologie nur im Frühling lesen, wenn einen die Blumen trösten, und »ich habe es gelesen, indem Kinder um mich spielten«. Vollends wenn er im Produzieren ist, meidet Goethe die Philosophie: sie zerstöre ihm die Poesie, »indem ich mich nie rein spekulativ verhalten kann, sondern gleich zu jedem Satze eine Anschauung suchen muß und deshalb gleich in die Natur fliehe«. In solcher Zeit lehnt er auch ab, mit Schelling öfters zu reden, der ihm als Denker am nächsten ist. Wenn Goethe produziert, mag er nicht denken, »da ich nur denken kann, insofern ich produziere«.

Anschauung ist und bleibt ihm alles, jetzt meint er sogar seiner andern Sinne fast entbehren zu können. Im Studium des Cellini erklärt Goethe, mehr durch die Augen »dieses konfusen Individui als im Vortrage des klarsten Geschichtsforschers« über dessen Jahrhundert zu begreifen, und einen Physiologen tadelt er: seine Schrift hätte er nicht das Organ der Seele, sondern die Hirn-Enden der Nerven betiteln sollen, denn eine Idee über Gegenstände der Erfahrung sei nur ein Organ, um diese zu fassen. Bald wird ihm der ganze Kantische Furor in Jena, in Deutschland zu viel, zur Kunst wünscht er sich weg aus dieser Umgebung, wo alles zur Spekulation neigt. Noch im Alter bedauert er, wie Schiller sich mit philosophischem Denken so lange habe herumquälen mögen, und seinen ganzen Geistes-Gegensatz zu dem Freunde faßt Goethe einmal in den genialen Satz, der plötzlich, wie ein erratischer Block, in die Steppe seines Tagebuches gestürzt scheint: »Die Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.«

Aus solchen Gegensätzen der Grundelemente folgt leicht der Gegensatz ihrer Dichtungen. In den Begriffen des Sentimentalen und Naiven, durch die Schiller ihre Dichtungsarten sehr schön fixiert, ist das Problem zunächst nur aufgerollt. Goethe selbst leitet im Alter aus Schillers stolzem Körper und seinen sanften Augen die Art seines Talentes ab, das, wie er sagt, in einen großen Gegenstand kühn hineingriff, ihn dann hin und her wendete, »er sah den Gegenstand gleichsam nur von außen an; eine stille Entwickelung aus dem Innern war nicht seine Sache«.

Mit diesen Goethe-Worten ist Schillers Größe, Grenze und Verschiedenheit von Goethes Art genau bestimmt. Schiller sucht Stoffe, Goethe findet sie, Schiller wählt Stoffe aus, Goethe erlebt sie: bleibt dort mehr Allegorie, so wächst hier alles zum Symbol. Dabei ist Schillers Spekulation nicht etwa der Feind, vielmehr der Verbündete seiner Poesie! Beide muß er stets gleich spannen, und nur durch ähnliche Bewegung erklärt er, »beide heterogene Elemente in einer Art von Solution« erhalten zu können. Aus solchem Gleichgewicht von Traum und Denken nimmt Schiller, wenn er dichtet, erst einen bestimmten Aufschwung, was er selbst beklagt. Das dritte, stärkste Agens des Dichters – Anschauung, Leben, Gelegenheit, Natur – scheint ihm fremd zu bleiben, und es klingt erstaunlich, wenn er bei seinem reichen weltlichen Treiben über Mangel an Gelegenheit klagt, die Menschen zu studieren.

Je tiefer er diese seine Art empfindet, um so tiefer ergründet er die entgegengesetzte des Freundes, vor dem er wie vor einem Naturereignis immer forschend steht. »Sie sind wirklich, so lange Sie arbeiten, im Dunkeln, und das Licht ist bloß in Ihnen; und wenn Sie anfangen zu reflektieren, so tritt das innere Licht von Ihnen heraus und bestrahlt die Gegenstände, Ihnen und anderen. Bei mir mischen sich beide Wirkungsarten, und nicht sehr zum Vorteil der Sache.« Hier ist sie bezeichnet, jene Dunkelheit und Unschuld, die Aurelie dem jungen Wilhelm Meister als Künstler zu hüten rät und die noch der alternde Goethe zu hüten verstanden hat. Denn bei aller Selbstanalyse kennt Goethe doch nur seine Struktur, kann aber nie wie Schiller im voraus sagen, was er produzieren wird, da »diese regulierte Naturkraft« nicht zu leiten sei. Deshalb zwingt ihn auch die innere Stimme, seine Pläne zu verschweigen; nur im stillen probiert er an seinem neuen Epos die Resultate der Theorie, zu denen beide gemeinsam gelangt sind, und bedauert noch im höchsten Alter, ein einziges Mal den Freunden einen Plan geschildert und auf ihren Rat verworfen zu haben. Schiller dagegen hat seine späteren Stücke Szene für Szene mit Goethe durchgesprochen.

Bei solchen Dichterformen muß es Schiller sein, der rascher wirkt: erstaunlich scheint seine Konzentration, die Art zu dichten heftig, erraffend, kühn, genau wie er reitet und L'hombre spielt, indes Goethe Gelegenheiten abwartet und von nun als Dichter das Wort Spiel öfters braucht, wo er früher nur von Arbeit sprach. Und wie sie dichten, so tragen sie ihre Werke vor: Schiller stürmisch, pathetisch, dialogisch und darum mit geringerer Wirkung, Goethe – nach allen Zeugnissen – meisterhaft.

Notwendig folgt, daß Temperament und Gaben Schiller zum Theater, Goethe vom Theater drängen. Schiller hat mit acht oder neun Stücken das deutsche Theater wahrhaft beschenkt, Goethe mit seinen wichtigsten Dramen nur irritiert, und während diese langsam in ihrer inneren Dramatik jetzt bekannt zu werden beginnen, haben jene nach einem Jahrhundert an Schlagkraft noch nichts eingebüßt. Tragödie folgt auf Tragödie, dem Humor ist kaum ein Platz gegönnt. Schiller preßt dem kalt erwähnten Stoffe das Letzte aus, steigert jede Figur zum höchsten Ausdruck, ja er sucht mit seinem Furor auch Goethes Gestalten aufzupeitschen: Im Rücken des verurteilten Egmont will er, bei Inszenierung in Weimar, Alba stumm erscheinen lassen, um sich an seiner Rache zu weiden, und Orest erscheint ihm das Bedenklichste in Iphigenie: »Ohne Furien ist kein Orest, und jetzt, da die Ursache seines Zustandes nicht in die Sinne fällt ... so ist sein Zustand eine zu lange und zu einförmige Qual ohne Gegenstand.«

Goethe dagegen weicht seinen stärksten Wirkungen aus, er darf die ausgesprochenen Resultate im Meister weit geringer nennen als den Gehalt des Romanes und kommt sich dabei wie einer vor, der große Zahlenkolumnen durch mutwillige Fehler stört, um zuletzt »aus Grille die Endsumme zu verlieren«. Selbst für die Bühne schreibt er die Prosaszenen des Urfaust auch deshalb in Verse um, damit die Idee nur wie ein Flor durchscheine, die ungeheure Wirkung sich dämpfe. Sein Humor wächst an, er sucht Spiele. Schiller erinnert mit solchen Wirkungen von ferne an Rubens, Goethe an Rembrandt.

Doch wie jenen, sind auch diesen beiden Meistern bei aller Polarität ihrer Naturen gewisse Züge gemein, und es wäre nicht im Goethischen Sinne, um der Reinheit einer Antithese willen ihre Annäherung zu verhüllen, denn grade sie hat ihren Bund für die Dauer ja nur ermöglicht.

Beiden Männern, als schaffenden Faktoren des Menschengeschlechtes, sind Abstammung und Vaterland Größen zweiten Ranges. Wie Goethe über seiner Sendung Vater und Mutter vergaß, liegt in der Geschichte seiner Jugend begründet. Schiller liebt wohl die Mutter, bleibt den Eltern aber immer ferne. Wir wissen, was Goethe vom Nationalismus dachte; auch an Schiller schreibt er: »Der Patriotismus sowie ein persönlich tapfres Bestreben hat sich so gut als das Pfafftum und Aristokratismus überlebt.« Schiller, der fast alle Stoffe aus dem Auslande nahm, sagt – beinah wörtlich – in diesen seinen dreißiger Jahren: »Das vaterländische Interesse ist überhaupt nur für überlebte Nationen wichtig, für die Jugend der Welt ... Es ist ein armseliges, kleinliches Ideal, nur für eine Nation zu schreiben.« Oder über sein Publikum, über das er doch äußerlich nicht zu klagen hatte: »Die Deutschen wollen Empfindungen, und je platter diese sind, desto allgemeiner willkommen.«

Selbst von ihren entferntesten Standpunkten – als Denker und als Betrachter – winken sie einander zuweilen zu. Von dem ihm gänzlich wesensfremden Wilhelm Meister ist Schiller hingerissen, weil er gegenüber seiner frigiden Philosophie so lebendig sei, »weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist ... Der Dichter ist der einzig wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Karikatur gegen ihn«, schreibt er – und beginnt grade zu dieser Zeit die Philosophie wieder zu verlassen. Doch Goethe kommt ihm entgegen! In Vorarbeiten zu einer Physiologie der Pflanzen unterscheidet er jetzt 4 Arten von Naturforschern und steht dabei die Umfassenden über die Anschauenden, denn indem sie von einer Idee ausgingen, sprächen sie die Einheit des Ganzen schon aus, und es sei gewissermaßen nachher Sache der Natur, sich in diese Idee zu finden. In Goethes Munde klingt das fast wie ein Prolog zu Hegel.

In seinem philosophischen Freunde sieht Goethe durchaus keine rein spekulative Natur, gesteht ihm vielmehr ausdrücklich eine sonderbare Mischung zu, von Anschauen und Abstraktion, und über seine Arbeitsform selbst gibt Schiller einmal die seltsame Konfession, eine gewisse musikalische Gemütsstimmung gehe seinem Dichten voraus, ohne bestimmten Gegenstand. Vor allem und nach allem aber ähneln sich beide Geister in der Reinheit ihres strebenden Bemühens – ja mit merkwürdiger Gleichheit brauchen beide dasselbe Bild, einer vom andern unabhängig, um ihr Streben darzustellen: zu einer Pyramide will Goethe – so schreibt er als 30jähriger in sein Tagebuch – sein Leben zuspitzen; wird das unmöglich, so würde doch der Versuch für sein Bemühen zeugen. »Jeder baut sich seine Pyramide – schreibt Schiller im gleichen Alter beinah ebenso, – wenn er sie auch nicht bis an die Spitze bringt, so hat er doch gewiß nichts Besseres tun können.«

An diesen Punkten nähern sich die Kurven ihrer Naturen. In der Norm aber und im Großen liegen sie sich in antithetischer Stellung gegenüber, und bis zum Ende ihrer Freundschaft gut, was Goethe nach jenem ersten Gespräche feststellte: keiner war Sieger, keiner fühlte sich überwunden. Denn sobald man nicht von der Stärke ihres Genius, sobald man nur von den Charakteren spricht und wie sich solche in Leben und Werken darstellen, müssen sie als gleichgewachsene, grundverschiedene Gegenspieler nebeneinander stehen:

Schiller will herrschen, Goethe wirken. Schiller gibt sich nie ganz einem Menschen, stets ganz seiner Dichtung hin, Goethe immer dem liebenden Menschen, zuweilen ganz dem Werke, Schiller hämmert mit kalter Leidenschaft an seiner Dichtung, Goethe modelliert mit liebender Hand. Für Schiller kommt das Leben nach dem Werke: darum jagt er mit so wenig Harmonie nach Genuß; für Goethe bedeutet das Leben die Wurzel der Dichtung: darum blüht sie wie von selbst empor. Schiller denkt immer, wenn er fühlt, Goethe schaut immer, auch wenn er denkt. Schiller pflanzt einen Baum nach dem andern, Goethe sät eine Saat.

Denn Schiller kann so stark hassen wie lieben, und er ist auch Gegenspieler seiner Helden wie Goethe: nur daß jene als böses Prinzip vom Dichter verworfen werden, die Goethischen aber komplexe Menschen sind, genau wie die sogenannten Helden, »gut und böse wie die Natur«. Nur einmal hat sich Schiller zusammenfassend dargestellt: als Wallenstein. Er glaubt an die Existenz eines Bösen und stilisiert darum in sich nur das Gute, Goethe sucht nach Einklang zwischen den gleichstarken Gegenkräften seiner Seele. Schiller ringt laut mit der Welt, Goethe still mit seinem Dämon. Schiller kämpft, Goethe wächst.

Aber da ist ein einziges, was Schillers Gestalt plötzlich die mattschimmernde Patina von edler Bronze gibt, während Goethes Gestalt sich immer wie atmend dem weißen Marmorblocke zu entraffen sucht: Schiller fühlt immer den Tod, und wer es nicht wüßte, könnte aus der Kette seiner Werke erraten, daß sie mit einem frühen, schwer umrungenen Tode enden werden. Als Goethes Freund Meyer einmal Schiller in der Allee begegnet, schreibt er, sein Antlitz gleiche dem Bilde des Gekreuzigten, und dies ist viele Jahre vor dem Ende. Zu immer schnellerem Ritte treibt ihn ein inneres Fieber an, es ist, als jagte er mit raschem Pferde keuchend vor dem schwarzen Reiter her, an jedem Morgen einmal rückwärts blickend, ob dieser ihm in letzter Nacht wieder um ein paar Längen näher kam – und weiter so, durch Jahre. Daher denn auch im letzten, reichsten Jahrzehnt, in glücklichen Umständen der unbezwinglich stete Drang, Tragödien zu häufen.

Ernst und hilfreich, mit teilnehmender Ahnung sieht Goethe diesem Schauspiel zu. Sein Leben ist auf acht Jahrzehnte angelegt: Krankheiten sind ihm kurze, schwere Krisen. Er glaubt an das Leben, weicht der Tragödie aus, denn der Tod ist nicht sein Feind: mit ihm lebt er von Anbeginn in liebender Gemeinschaft. Goethe glaubt an Verwandlung.