|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach New-Orleans. – In der Mündung des Mississippi. – Ankunft in New-Orleans. – Nebel. – Die Begrüßung. – Die Festlichkeiten. – Die Begeisterung der Deutschen. – Ball und Kommers. – Der kleine Quadutter unterliegt. – Abschied. – In der Maschine. – Fahrtgeschwindigkeit. – Die Schraubenwelle. – Der Maschinentelegraph. – Die Ventilatoren. – Vor den Kesseln. – Fürsorge für die Heizer. – Maschinisten und Seeleute. – In der Schlacht. – »Alle Mann aus dem Schiff!«

Ein Brief des Maschinisten-Maaten Seydel lautet:

»New-Orleans, den 19. Januar 1900.

Meine lieben Eltern!

Der Seemann muß viele Strapazen durchmachen, aber daß selbst das Vergnügen zur Strapaze werden kann, hat wohl keiner von uns geglaubt. Hier in New-Orleans haben wir es kennen gelernt, was es heißt, sich tagelang zu amüsieren, und wie recht der Dichter hat, wenn er sagt:

»Nichts läßt sich schwerer ertragen, als eine Reihe von guten Tagen.«

Der Kommandant hatte den Befehl, die Stadt New-Orleans aufzusuchen, um dort einmal die deutsche Flagge zu zeigen. New-Orleans, die wichtigste Stadt im Süden der Vereinigten Staaten, zählt unter ihren Einwohnern ungefähr 40 000 Deutsche. Noch nie hatte ein deutsches Kriegsschiff überhaupt vor der Stadt Anker geworfen. Am 8. Januar konnten wir den Mississippi, den »Vater der Ströme«, begrüßen. Um vier Uhr morgens war ich auf der Back, um Ausguck zu halten. Seit zehn Uhr abends wälzten sich uns die schmutzig-gelben, fast dicken Fluten des Mississippi entgegen, und zwar mit fünf Meilen Geschwindigkeit in der Stunde. Trotzdem wir vier Kessel angesteckt hatten und mit elf Meilen Fahrt dampften, kamen wir doch nur sechs Meilen stündlich vorwärts.

Seit einigen Tagen machte sich schon der Übergang aus der heißen in die gemäßigte Zone recht bemerklich. Mit Wonne legte man daher statt des Tropenanzuges wieder das blaue Hemd an und vertauschte das Tropenunterzeug mit dem Flanellhemd. Ein kalter Wind blies uns entgegen und die Tage wurden bedeutend kürzer, während die Nächte von nachmittags fünf bis beinahe früh sieben Uhr dauerten. Abends gab es heißen Tee anstatt der Suppe aus Hafergrütze, die wir in den letzten Wochen in den Tropen bekamen, um Erkrankungen der Verdauungsorgane vorzubeugen. Am 1. Januar waren wir in dem mittelsten der drei Mündungsarme des Mississippi, die Ufer konnte man aber nur mit dem Glase sehen. Hier nahmen wir den Mississippi-Lotsen an Bord, und dieser überbrachte dem Kommandanten die dringende Bitte der Einwohnerschaft von New-Orleans, nicht früher und nicht später als am Vormittag des 10. Januar vor New-Orleans einzutreffen. Der Lotse brachte deutsche, englische und französische Zeitungen mit sich, die in New-Orleans erschienen, und wir ersahen aus denselben zu unserem Erstaunen, daß sich die gesamte Einwohnerschaft der Stadt, besonders aber die Deutschen und die Anglo-Amerikaner, in freudiger Aufregung über die Ankunft unseres Schiffes befanden. Die Passage durch die Sandbänke des Mississippi, die der Fluß durch die Erdmassen, die er vom Binnenlande mit sich bringt, erzeugt, war durch Treibholz und angeschwemmtes Holz so unsicher, daß wir nur sehr langsam unter Führung des Lotsen in den Kanal hineindampfen konnten, den man als einzige Passage im Delta des Mississippi ausgebaggert hat. Schon jetzt sahen wir am Ufer schmucke Holzhäuschen und Villen, und eine Schar junger Mädchen, wohl ein Pensionat, grüßte uns vom Ufer aus weiter Entfernung mit jubelnden Zurufen und Tücherschwenken.

Nachmittags dreieinhalb Uhr, nachdem wir den Kanal, der in den Mississippi hineinführt, passiert hatten, gingen wir vor Anker und begannen nun auch unsererseits die Vorbereitungen zum Einlaufen in den Hafen zu treffen. Das Schiff wurde außen und innen in einen geradezu glänzenden Zustand gebracht. Wir wurden wiederholt in Parade-Uniform gemustert, und es wurde eifrig über das Verhalten an Land instruiert. Wir alle, bis zum letzten Schiffsjungen, gingen nach den Berichten des Lotsen einer endlosen Reihe von Festlichkeiten entgegen. Die Zeitungen von New-Orleans meldeten, daß unser Besuch auf ausdrücklichen Befehl des deutschen Kaisers erfolge, der durch das deutsche Schiff sowohl den Deutschen in New-Orleans eine Freude bereiten, als auch ganz Amerika seine und des Reiches Sympathien ausdrücken wollte. Für solche Beweise der Freundschaft sind die Amerikaner, die merkwürdig leicht erregbar sind, sehr zugänglich, und so betrachtete es die gesamte Einwohnerschaft von New-Orleans als ihre Ehrenpflicht, uns möglichst gut aufzunehmen.

Der 10. Januar 1900 machte allerdings in den ersten Stunden einen dicken Strich durch alle Rechnungen. Auf dem Mississippi lagerte ein Nebel so dick, daß man ihn fast greifen konnte, und als wir pünktlich vormittags im Hafen von New-Orleans einliefen, sah man, wie wir später erfuhren, von unserem Schiffe nichts, als die Mastspitzen. Alles andere war in dicken Nebel gehüllt, und natürlich sahen auch wir nicht zehn Meter über das Schiff hinaus und hatten keine Ahnung von der riesenhaften festesfreudigen Menschenmenge, die an der sogenannten Levée stand. Um die Stadt gegen die wiederholten Überschwemmungen des Mississippi zu schützen, hat man nämlich einen 4,3 Meter hohen und 4,6 Meter breiten Damm ausgeführt, der sich bis 190 Kilometer außerhalb der Stadt und 68 Kilometer weit unterhalb derselben hinzieht. Dieser Damm führt den Namen »Levée« und dient an einzelnen Stellen als Quai, an anderen als reizende Promenade.

Wenn wir auch nichts sahen, so hörten wir doch durch den Nebel vom Ufer her ein ununterbrochenes Hurrarufen, das nach unserer Schätzung aus Tausenden von Kehlen kommen mußte. Da New-Orleans kein Kriegshafen ist, so salutierten wir die amerikanische Flagge nur mit sieben Schuß. Als Antwort ertönte vom Ufer ein Höllenskandal. Laut Verabredung ließen nämlich, unmittelbar nachdem der siebente Schuß von unserem Schiff gefallen war, sämtliche im Hafen liegenden Schiffe, sämtliche Lokomotiven an Land, alle Fabriken ihre Dampfpfeifen, Nebelhörner und Sirenen ertönen. In dieses Geräusch mischte sich das Hurrarufen der ungeheueren Menschenmenge, und es entstand ein Getön, das zuerst erschreckend und dann geradezu betäubend wirkte.

Diese stürmische Begrüßung, die uns zuteil wurde, schien auch dem Nebel zu viel zu sein. Er riß plötzlich entzwei, und vor uns tat sich mit einem Schlage, als ob ein Vorhang weggezogen würde, die Levée mit den Kopf an Kopf darauf stehenden Tausenden von Menschen auf. Aber auch unser schlankes, weißes, stolzes Schiff wurde der Menschenmenge sichtbar, und dieser Anblick, sowie die am Besantopp flatternde deutsche Kriegsflagge versetzte die Tausende geradezu in einen Freudentaumel. Mit Schreien, Tücher- und Hutschwenken begrüßten sie »den deutschen Schwan«, wie vom ersten Augenblick an unser schönes Schiff genannt wurde. Natürlich antworteten auch wir mit donnerndem Hurra, und in dieses mischte sich das Rasseln der beiden Anker, die wir erst jetzt, nachdem das Land gesichtet werden konnte, in die Tiefe fahren ließen. Der deutsche Konsul mit seinen Beamten kam in einem Boot an Bord. Ihm folgten die Vertreter der Presse und die Deputationen zahlreicher Vereine, sowie eine Abordnung der Stadtverwaltung, welche uns allen Einladungen zu Festlichkeiten überbrachten. Eine Stunde nach unserer Ankunft wußten wir bereits, daß wir ein Festprogramm abzuarbeiten hatten, das sich über zehn Tage erstreckte.

Am Ankunftstage fand für die Offiziere Empfang im Hause des deutschen Konsuls statt. Am Vormittag des nächsten Tages machte unser Kommandant, begleitet von seinem Adjutanten, dem Bürgermeister von New-Orleans einen offiziellen Besuch in der Stadthalle. Der Dienst an Bord hörte am zweiten Tage der Ankunft vollkommen auf. Das Schiff wimmelte von Besuchern, von denen nicht weniger als dreitausend sich an diesem Tage einfanden. Ebenso waren Offiziere und Besatzung, soweit irgend angängig, an Land beurlaubt. Als unsere Boote an der Levée landeten, wurden wir von besonders aufgestellten Komiteemitgliedern der deutschen Vereine in Empfang genommen und im Triumph nach Lokalen gebracht, wo alle Vorbereitungen getroffen waren, um uns mit Speise und Trank zu versehen. Dann wurden wir durch die Stadt geführt, um uns deren Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Hierauf ging es immer wieder nach anderen Lokalen, wo für unsere Verpflegung gesorgt war. Man überhäufte uns mit Geschenken, bestehend in kleinen Gebrauchsgegenständen, die mit Inschriften und Bildern versehen waren; mit Zigarren, mit besonders gedruckten Ansichtspostkarten, mit Zeitungen und Büchern.

Am nächsten Tage bat unser Kommandant die Bewohnerschaft, ihre Besuche an den Wochentagen auf die Zeit von zwei bis sechs Uhr nachmittags zu beschränken, da der Dienst an Bord nicht eingestellt werden könnte. Es wurde also jetzt wenigstens vormittags Dienst getan, aber der nächste Sonntag, der einen Besuch von fünftausend Personen für unser Schiff brachte, erzeugte ein derartiges Menschengedränge an Bord, daß eine Zeitlang geradezu eine Gefahr für die Besucher entstand. Wie voll es war, werdet Ihr daraus ersehen können, daß der Koch unseres Kommandanten nicht imstande war, für die Besucher, die in der Kajüte unseres Kapitäns sich befanden, Kaffee zu kochen. Selbst die Kombüse war so voll Menschen, daß der Koch sich nicht bewegen konnte.

»Ein wundervolles Schiff!«

das war das einstimmige Urteil über die »Moltke«. Es ist wohl nicht unbescheiden, wenn ich hinzufüge, daß auch die Besatzung sich so betrug, daß sie angenehm ausfiel, und besonders am Sonntag haben wir den Bewohnern von New-Orleans ein Schauspiel geboten, das sie noch nie gesehen hatten und das aus sie einen großartigen Eindruck machte. Die gesamte Besatzung bis auf einen geringen Rest ging nämlich an Land und marschierte im Paradeanzuge, mit der Schiffsmusik voran, nach der Kirche. Unsere Offiziere mit ihren goldblitzenden Uniformen, wir Mannschaften in dem weißen Paradeanzug, unsere geschlossene Kolonne im gleichmäßigen, strammen Marsch boten den New-Orleanesern zum ersten Male ein Bild deutscher Disziplin und deutscher Straffheit. Auch die englischen Zeitungen waren voll bewundernder Berichte über diesen Kirchgang.

Ich müßte ein ganzes Buch schreiben, wollte ich Euch alle die Festlichkeiten schildern, die wir durchzumachen hatten. Ich kann nur einzelnes herausheben, so zum Beispiel das Fest, das der deutsche Kriegerverein, dort »Militärverein« genannt, für uns veranstaltete und das einen ganzen Nachmittag währte. Essen, Trinken, Scheibenschießen, Kegelschieben, am Abend ein wunderbares Festkonzert mit dramatischen Aufführungen wurden den Offizieren und der gesamten Mannschaft geboten. Für die Offiziere und Kadetten wurde ein im ersten Hotel der Stadt gegebenes Festessen veranstaltet, bei dem sich unsere Offiziere nicht nur durch ihr liebenswürdiges Wesen, sondern auch durch die herzlichen Reden, die sie hielten, überaus beliebt machten. Rührung und Begeisterung herrschte in der Versammlung, als der Präsident des deutschen Festkomitees, Professor Hanno Deiler, einen Rückblick auf die Vergangenheit warf. Er erzählte, wie vor dem Jahre 1870 die Deutschen im Auslande nichts gegolten hätten, da sie nicht als geschlossene Nation, sondern als Preußen, Sachsen, Bayern, Österreicher, Mecklenburger usw. auftraten. Er schilderte die Begeisterung, die auch die zahlreichen Deutschen von New-Orleans ergriff, als im Jahre 1871 das Deutsche Reich wieder errichtet wurde. Er schilderte die Begeisterung der Deutschen, als das erste Handelsschiff mit der neuen deutschen Flagge im Hafen einlief. Hundertfach größer aber sei natürlich die Freude gewesen, als die deutsche Kriegsflagge vom stolzen Maste eines Kriegsschiffes jetzt endlich im Hafen wehte.

»Sie können sich den Jubel nicht denken, der sich bei uns Deutschen erhob, als die Kunde zu uns drang, daß Kaiser Wilhelm II. erklärt habe, er werde jedem Deutschen, und lebe er im fernsten Winkel der Erde, durch die Flotte Schutz gewähren lassen.«

»Und darum,« schloß der Redner, »darum heißen wir Sie willkommen von ganzem Herzen, seien Sie uns gegrüßt als die Vertreter Seiner Majestät des Kaisers, des edlen und mächtigen Schirmherrn des Reiches und der großen Errungenschaften des geeinigten deutschen Volkes. Seien Sie uns gegrüßt als Träger und Hüter der Flagge unseres Vaterlandes, als die Beschützer der Kinder Germanias in allen Zonen!«

Ein weiterer Glanzpunkt war der große Ball, den die New-Orleaneser veranstalteten und bei dem Offiziere und Besatzung mit Liebenswürdigkeiten überschüttet wurden. Auch die Schiffsjungen, welche wacker tanzten, waren mit auf dem Balle, damit sie aber ausschlafen konnten, mußten sie abends um elf Uhr an Bord gehen. Vorher aber wurden sie mitten im Saale aufgestellt und sangen in wohlgeschultem Chor »die Wacht am Rhein« und dann eine Anzahl anderer deutscher Lieder. Es war das ein nicht zu beschreibender feierlicher Moment. Man muß längere Zeit im Auslände weilen, um zu begreifen, wie lieb dem Deutschen in der Fremde die Heimat wird, welche Bedeutung und welchen Wert unsere alten schönen Volkslieder in solchen Augenblicken haben und mit welch aufrichtiger Herzensfreude die Deutschen im Auslande erfüllt werden, wenn sie einmal ein deutsches Kriegsschiff und seine Besatzung bei sich zu Gaste sehen können.

Die gesamte Besatzung wurde von Vereinen und den städtischen Festkomitees zu Tagesausflügen eingeladen, an denen jedesmal gegen 150 Mann und einige Offiziere teilnahmen. Man zeigte uns auch alle Sehenswürdigkeiten der Umgegend und die deutsche Brauerei in Algiers, einem Vororte von New-Orleans, bewirtete in Abteilungen nacheinander die gesamte Besatzung der »Moltke« in liebenswürdigster Weise. Den Schluß der nicht endenwollenden Festlichkeiten bildete ein großartiger Ball, den unser Kommandant und unsere Offiziere auf ihre Kosten an Bord unseres Schiffes gaben und zu welchem dreihundert Personen aus der Stadt eingeladen waren. Es befanden sich unter ihnen die Spitzen der Behörden und dann alle diejenigen Herren und Damen, die sich um unseren Empfang besonders verdient gemacht hatten. Unser ganzes Oberdeck war mit Hilfe von Segelleinwand, Flaggen, Laubgewinden, Blattpflanzen und Bildern in einen einzigen Festraum verwandelt worden, und wie über alles, was von der Besatzung der Moltke und ihren Offizieren arrangiert und getan wurde, waren auch die Zeitungen von New-Orleans des Lobes über dieses Fest voll.

Heute abend findet noch einmal ein Schlußfest für Offiziere, Kadetten und die gesamte Mannschaft an Land statt. Morgen, Sonnabend den 20. Januar, um 8 Uhr 30 morgens, sollen wir den Hafen verlassen. Augenblicklich sieht es an Bord bei uns sehr böse aus, denn wir übernehmen 150 Tonnen Kohlen zur Fahrt nach Habana. Heute schon sind die deutschen und englischen Zeitungen voll von Abschiedsgedichten, die an »die liebe Moltke«, die »Seemöwe« und den »Deutschen Schwan« gerichtet sind, und es herrscht in der Stadt aufrichtige Trauer darüber, daß man uns nicht noch mindestens einen Monat lang in Vergnügungen ertränken kann. Für uns aber ist es wirklich die höchste Zeit, daß mit dem großen Kommers, der heute abend stattfindet, die Festlichkeiten ein Ende nehmen. Wir sind geradezu erschöpft von den Vergnügungen, und mein Kamerad, der kleine Quadutter, liegt totkrank im Lazarett. Sein Magen hat vor den Festeszumutungen in New-Orleans kapitulieren müssen. Unser Assistenzarzt sagte zwar, es handle sich um keine gefährliche, sondern eine höchst prosaische Sache: der kleine Quadutter habe sich überfr– und eine streng durchgeführte Hungerkur von mehreren Tagen würde ihn schon wieder auf die Beine bringen. Er muß in der Tat Schreckliches vollbracht haben. Er soll als ungebetener Gast an dem großen Diner teilzunehmen gewußt haben, das die Stadt im Cosmopolitan-Hotel den Offizieren und Kadetten der »Moltke« gab, und da soll er das Menü, das aus achtzehn Gängen bestand, dreimal hintereinander heruntergegessen haben.

Wir hoffen trotzdem, daß er mit dem Leben davonkommen wird. Aber ich glaube, auch eine Anzahl anderer Kameraden, sogar die Schiffsjungen, die an Stelle des Magens einen hohlen Raum haben, der mindestens eine Aufnahmefähigkeit von fünf Kubikmetern besitzt, werden erst ihren Magen wieder in Ordnung zu bringen haben, wenn wir den gastlichen Hafen von New-Orleans verlassen.

Ich habe mich tapfer gehalten und bin gesund und munter wie ein Fisch im Wasser.

Was uns alle an Bord mehr freut, als die Genüsse des Essens, Trinkens und Vergnügens, die uns geboten worden sind, ist die Herzlichkeit, mit der die Deutschen uns begrüßt haben, ist die Begeisterung, mit welcher die gesamten Einwohner der Stadt uns empfingen und während der ganzen Zeit unseres Aufenthaltes uns beehrten. Gott sei Dank haben unsere Mannschaften sich über alles Lob erhaben und tadellos an Land betragen, nicht der kleinste Mißton, nicht die kleinste Unannehmlichkeit sind zu beklagen gewesen, und durch dieses musterhafte Verhalten der gesamten Besatzung haben wir uns wieder die Hochachtung und Bewunderung der Bewohner von New-Orleans gewonnen.

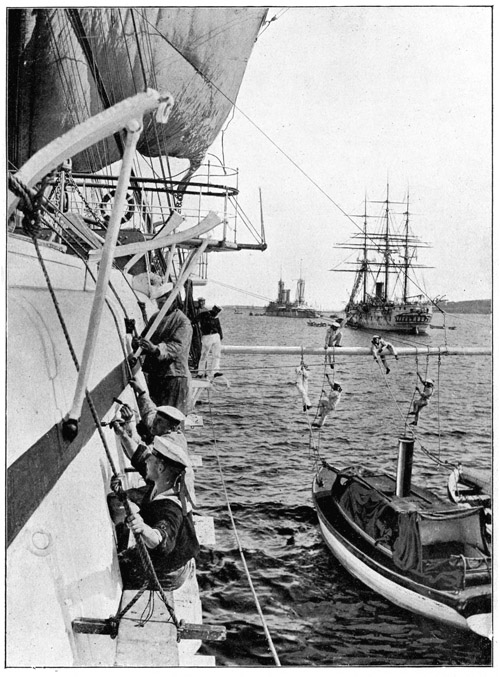

Schiffsreinigung Außenbords.

So können wohl beide Teile mit diesem Besuche zufrieden sein.« –

Die »Moltke« befindet sich nach den anstrengenden Vergnügungen von New-Orleans in Fahrt auf die Insel Kuba und speziell den Haupthafen Kubas, nämlich Habana.

Wir wollen nun auch einmal der Maschine einen Besuch abstatten. Wir steigen zu diesem Zwecke bis auf den Boden des Schiffes hinunter. Mitten im Schiff, um dem Fahrzeug Stabilität zu geben und um gleichzeitig die Bewegungen des Schiffes für die Maschine nicht so fühlbar zu machen, befindet sich quer über das ganze Schiff die Kesselanlage mit den Bunkern. Die Bunker liegen an den Bordwänden und sind dort deshalb untergebracht, um den Kesseln in einem Gefecht einigermaßen Schutz zu gewähren, soweit dieser nicht durch die Panzerung moderner Kriegsschiffe erreicht wird.

Die »Moltke« hat vier Kessel mit nicht weniger als zwanzig Feuerungen. Wie wir bereits wissen, kann die Maschine 2500 Pferdekräfte entwickeln und im günstigsten Falle mit diesen vier Kesseln zwölf Seemeilen Fahrt in der Stunde machen. Man unterscheidet auf dem Schiffe die Fahrtgeschwindigkeit nach folgender Tabelle:

Kleine Fahrt: 24 Umdrehungen der Schraube in der Minute

= 4 Seemeilen stündlich, mit 1 Kessel,

Langsame Fahrt: 36 Schraubenumdrehungen in der Minute

= 6 Seemeilen in der Stunde, mit 1 Kessel,

Halbe Fahrt: 46 Schraubenumdrehungen in der Minute

= 8 Seemeilen in der Stunde, mit 2 Kesseln,

Große Fahrt: 60 Schraubenumdrehungen in der Minute

= 10 Seemeilen in der Stunde, mit 3 Kesseln,

Alle Fahrt: 66 Schraubenumdrehungen in der Minute

= 11 Seemeilen in der Stunde, mit 4 Kesseln,

Äußerste Kraft: 72 Schraubenumdrehungen in der Minute

= 12 Seemeilen in der Stunde, mit 4 Kesseln.

Wie bereits erwähnt, ist die Maschine auf der »Moltke« Nebensache. Die modernen Schlachtschiffe der deutschen Marine haben Maschinen von 18 000 Pferdekraft und darüber und stehen doch damit noch weit zurück hinter den Riesendampfern der deutschen Handelsschiffahrt-Gesellschaften, welche mehr als 36 000 Pferdekräfte zur Verfügung haben.

Sehen wir uns zuerst die Maschine an. Da drei Zylinder vorhanden sind, arbeiten drei Kolbenstangen mit den daran verbundenen Pleuelstangen auf die drei Kurbeln der Welle, die durch das ganze Schiff geht und die am Ende gelegene zweiflüglige Schraube treibt. Durch den sogenannten Schraubentunnel kann man bis zur Stopfbuchse, das heißt bis zur Stelle des Hecks gehen, wo der hintere Teil der Schraubenwelle aus dem Schiff herausragt und die Schiffsschraube trägt. Natürlich ist die Stopfbuchse sehr sorgfältig abgedichtet und wird beständig beaufsichtigt, damit nicht Wasser in das Innere des Schiffes dringt. Die Welle ruht auf Drucklagern, welche gleichmäßig die große Gewalt, welche die sich drehende Welle ausübt, auf den Schiffsboden verteilen.

Im Schraubentunnel geht beständig entweder ein Maschinisten-Maat oder ein Kadett, der Unterricht in der Maschine erhält, Wache, und es gehört nicht zu den Annehmlichkeiten, in diesem niedrigen, stickigen Raume, in dem es nach ranzig gewordenem Maschinenöl riecht und die Hitze eine ganz gewaltige ist, auf und ab zu wandeln.

Auf die Konstruktion der Maschine näher einzugehen, hätte keinen Zweck, da dieselbe so wie so ein veraltetes Modell darstellt. Für den Laien sind auch diese sich hin und her bewegenden Eisenmassen, die Pleuel- und die Schieberstangen, ein Rätsel, das nicht ohne weiteres zu lösen ist. Die wichtigste Stelle in der Maschine ist da, wo die Befehle von der Kommandobrücke her übermittelt werden und wo der Maschinen-Telegraph steht. Es ist dies eine senkrecht aufgestellte Scheibe, auf welcher ein Zeiger hin und her springt, der vom Deck her in Bewegung gesetzt wird. Sobald der Zeiger sich in Bewegung setzt, ertönt ein schrilles Glockensignal. Die Scheibe ist gut beleuchtet und wird beständig vom diensthabenden Maschinisten beobachtet, um nach den Kommandos vorwärts oder rückwärts auf »langsame Fahrt«, »große Fahrt«, »äußerste Kraft« usw. die Hebel zu stellen. Durch die Kurbeln, die der Maschinist dreht, durch die Hebel, die er herumlegt, bringt er die Maschine zum Stillstand oder setzt sie in Gang, und hat er die Möglichkeit, die Maschine aus dem Gang nach vorwärts abzustoppen und nach einiger Zeit zum Rückwärtsgehen zu veranlassen.

Die Maschine erfordert während des Ganges ununterbrochene Beaufsichtigung und durch die lange Übung ist das Gehör der Maschinisten so geschärft, daß sie an dem leisesten Pfeifen, Quietschen, Reiben oder Zischen nicht nur merken, daß eine Unregelmäßigkeit im Gange sich einstellt, sondern auch sofort den Ort bezeichnen können, wo etwas nicht in Ordnung ist, um durch einige Hammerschläge, durch das Öffnen oder Schließen eines Ventils, durch das Fester-Anziehen eines Schraubenkopfes oder das Nachfüllen eines Behälters für Schmieröl und Talg Abhilfe zu schaffen. Der Dienst in der Maschine ist verantwortungsvoll und anstrengend.

Für den Laien ist es schon schwer, sich überhaupt in der Maschine zu bewegen. Es sind hier horizontale Decke hergestellt, dieselben bestehen jedoch nicht aus Brettern, sondern aus nebeneinander gelegten Eisenstäben, damit die heiße Luft, die von der Maschine aufsteigt, nach oben entweichen kann. Aus unserem Bilde »Rein Schiff mit Sand und Steinen« sehen wir auf dem Deck in der Nähe des Mastes verschiedene hohe Röhren aufgestellt, die einen halbkugelförmigen Kopf mit weiter Öffnung tragen: es sind dies Ventilatoren, durch welche frische Luft in das Innere des Schiffes, sowohl in das Zwischendeck, als besonders in die Maschinen- und Kesselräume geschafft werden soll. Die Köpfe der Ventilatoren sind drehbar, und man stellt sie natürlich so, daß die frische Luft bei der Fahrt des Schiffes in sie hinein kann. Nur einige wenige Ventilatoren, die von der Maschine und den Kesseln ausgehen, werden so aufgestellt, daß ihre Öffnung entgegengesetzt der Fahrtrichtung steht, damit die warme Luft aus dem Kesselraum nach oben abziehen kann. Ist kühles Wetter oben, dann schaffen die Ventilatoren eine Menge frischer Luft hinunter, aber schon wenn der Temperaturunterschied zwischen dem Innern des Schiffes und der äußeren Luft nicht allzugroß ist, verspürt man einen Luftzug in der Maschine nur in der Nähe der Ventilatoren. In den Tropen natürlich helfen die Ventilatoren wenig, dann steigt die Temperatur in den Kesselräumen auf 40-45° Celsius und dann ist allerdings da unten die Hölle. Kohlenstaub, der sich in Augen, Mund und Nase setzt, eine abscheuliche, stickige Luft, erfüllt von den merkwürdigsten Düften, von ranzigem Öl und Fett, die glühende Hitze aus den Kesselfeuerungen – das alles vereinigt sich, um den Aufenthalt zu einem schreckensvollen zu machen.

Welch eine Glut schlägt uns entgegen, wenn die Kesseltür aufgerissen wird, um den gefräßigen Mund der Feuerung mit einem Dutzend Schaufeln Kohlen zu füllen. Die Feuermeister passen scharf auf, daß nicht zu viel und nicht zu wenig Kohlen aufgeschüttet werden, und sind ebenso hinter denjenigen Heizern her, welche die Kohlen aus den Bunkern bis unmittelbar vor die Kesselfeuerung heranzuschaffen haben. Alle Unannehmlichkeiten aber, die wir jetzt hier unten empfinden, werden ins Maßlose gesteigert, wenn schlechtes Wetter eintritt und das Schiff wie ein Spielball der Wellen hin und her fliegt. Dann müssen die Heizer angebunden werden, damit sie nicht, wenn das Schiff seinen Bug in den Wellen vergräbt, nach vorn schießen und in die geöffnete Kesselfeuerung hineinfliegen, wo sie rettungslos verbrennen würden. Dann gilt es, in der Maschine lebensgefährliche Balanzierkünste anzuwenden, um in dem rollenden stampfenden Schiffe an den sich bewegenden Eisenteilen der Maschine, neben denen sich nur ein schmaler Gang befindet, vorbeizukommen, dann gibt es manchen unglücklichen Sturz, manche schwere Verletzung.

Ist das Wetter gar zu heiß, dann gehen die Heizer nur zwei Stunden Wache und haben vier Stunden Ruhe. Sie sind aber gewöhnlich nach den zwei Stunden so todesmatt und erschöpft, daß sie sich hinwerfen, wo nur irgendein Platz ist, um zu schlafen. Das darf aber unter keinen Umständen geduldet werden. Es liegt im Interesse der Leute und des Schiffsdienstes, daß die Heizer, die von dem Feuer kommen, sofort unter die Brause gebracht und abgeduscht werden. Nachdem sie sich gereinigt haben, müssen sie reines, frisches Zeug anziehen und dann werden ihnen zum Schlafen kühle Orte angewiesen, wie zum Beispiel im Batteriedeck, wo sie frische Luft haben und doch gegen direkten Zug durch ausgespannte Segelleinwand geschützt sind. Nur dann werden die Leute in vier Stunden gut ausruhen, um nachher wieder zwei Stunden in der Höllenhitze vor den Kesseln aushalten zu können. Da aber das Duschen und Umziehen den Leuten Zeit wegnimmt, suchen leider die Heizer sich meist dieser Wohltat zu entziehen, machen sich aber das Leben und den Dienst nur um so schwerer und setzen schließlich den Kommandanten in Verlegenheit dadurch, daß sie dienstunfähig werden.

Ist die Hitze gar zu schlimm, dann kargt der Kommandant auch mit Extragaben für die Heizer nicht. Sie erhalten Zitronenlimonade, Milch, wenn solche im Schiffe vorhanden ist oder aus kondensiertem Material hergestellt werden kann, auch wohl einmal eine Extraration Bier. Auch die Kost richtet man für die Leute so ein, daß sie ihren schweren Dienst wohl aushalten können. Man gibt ihnen eventuell Extrarationen von mitgenommenem frischen Salat oder frischem Gemüse. Es wird eben niemand im Schiffe über seine Kräfte angestrengt, wenn dies nicht Not und Gefahr erheischen, und wenn er nicht selbst durch Ungehorsam oder Unvorsichtigkeit seine Leistungsfähigkeit schwächt.

Wir wissen, daß die Maschine der »Moltke« nur selten in Tätigkeit tritt. Soll sie in Gang kommen, dann muß der Befehl schon einige Zeit vorher gegeben werden, denn die Kessel müssen sehr langsam angeheizt werden, sollen nicht Beschädigungen entstehen. Man kann annehmen, daß eine solche Maschine schon nach vier Stunden Dampf hat, nachdem das Heizen angefangen wurde. Dann ist aber die Dampfentwicklung noch nicht auf dem Höhepunkte, dazu gehören ungefähr sechs Stunden Heizung. Soll die Maschine nur für kurze Zeit abgestoppt werden, dann kommt der Befehl: »Kleine Feuer unterhalten«, und es wird dann nur so geheizt, daß das Feuer nicht ausgeht, daß aber durch mehrmaliges Aufwerfen von Kohle sofort die volle Heizkraft wieder hergestellt werden kann. Soll das Fahren mit der Maschine für einige Zeit unterbrochen werden, will aber der Kommandant, vielleicht weil er das Herannahen eines Sturmes bemerkt, die Maschine sofort wieder zur Verfügung haben, so befiehlt er, die Feuer »aufzubänken«. Es werden dann die Feuer aus den Kesselrosten zurückgeschoben, damit der Zug vermindert wird. Es braucht dann nur hin und wieder Kohle zum Unterhalten der Feuer nachgeworfen zu werden. Will man bald wieder Dampf haben, so zieht man die Feuer nach vorn, schüttet reichlich Kohlen auf, macht ordentlichen Zug und kann dann eventuell in einer Stunde die volle Dampfspannung erreichen.

In den Tropen arbeiten die Heizer natürlich vor dem Feuer nur in teilweiser Bekleidung, gewöhnlich haben sie nichts als die Hosen an. Es ist selbstverständlich, daß Leute aus der Maschine, auch Heizer, manchmal mit einer Meldung an den ersten Offizier oder an den Wachtoffizier auf das Oberdeck geschickt werden. Wo sie hinkommen, erregen dann die Ordonnanzen Ärger und sofort gibt es eine wilde Jagd hinter ihnen her, wie wenn eine Meute Hunde eine Katze bemerkt. Es ist unvermeidlich, daß diese schmutzigen Leute die Treppen, die Decks usw. verunreinigen, und sofort heißt es:

»Was will der verdammte Funkenpuster hier? Weg mit dem schwarzen Scheusal! Was hat der schwarze Satan hier zu suchen?« und gewöhnlich sagt der erste Offizier bei der Indienststellung den Heizern:

»Wenn wir gute Freunde bleiben sollen, so laßt euch vor mir nie sehen!«

Mit der Maschine gibt es eben immer Ärger, wie die Seeleute behaupten, sei es auch nur, daß plötzlich der Ingenieur kommt mit der Meldung: er müsse Asche heißen lassen. Die Asche, die aus den Feuerungen kommt, wird nämlich in Eimer gefüllt und durch ein eisernes Rohr, das bis zum Oberdeck hindurchgeht, nach oben geschafft und dann ins Meer geworfen. Natürlich gibt es auf dem Oberdeck um die Mündung des Rohrs herum Schmutz, und nach dem »Asche heißen« muß diese Stelle wieder besonders gereinigt werden. In den Häfen darf Asche nicht über Bord geschüttet werden, um die Tiefe des Hafens nicht zu verringern, das darf erst geschehen, nachdem der Dampfer den Hafen verlassen hat, und so ist es eine der ersten Arbeiten, für welche der Ingenieur vom ersten Offizier Erlaubnis erbittet, nachdem das Schiff das freie Fahrwasser erreicht hat, daß die Asche über Bord gebracht wird, die sich in den letzten Tagen im Maschinenraume angesammelt hat.

Für den Fall eines Krieges haben die Maschinisten und Heizer den schwersten Dienst auf dem Schiffe. Sie sehen nichts vom Feinde, sie wissen nicht, wie die Schlacht steht, sie haben nur die Befehle auszuführen, die durch das Sprachrohr oder durch den Maschinen-Telegraphen, durch elektrisches Licht oder Telephon zu ihnen herunter kommen. Sie müssen auf ihrem Posten ausharren, ohne auch nur zu ahnen, wie sich die Verhältnisse gestalten, und wenn das Signal kommt:

»Alle Mann aus dem Schiff!« dann ist wahrscheinlich für Maschinisten und Heizer kaum noch die Möglichkeit vorhanden, auf den schmalen eisernen Treppen bis ins Zwischendeck, und von da bis auf das Oberdeck zu gelangen. Wenn das Schiff durch mehrere Torpedoschüsse oder durch einen Rammstoß zum Sinken gebracht wird, dann sind die Heizer und Maschinisten verloren. Einen schrecklichen Tod finden sie auch, wenn eine feindliche Granate in die Kessel einschlägt, weil dann durch den herausströmenden Dampf alles verbrüht und gekocht wird.

Um so wichtiger ist aber der Dienst in der Maschine auf den modernen Kriegsschiffen, und man kann dem Vaterlande nicht nur treu dienen und seine Pflicht erfüllen, wenn man an der Kanone arbeitet und mit dem Gewehr und Entermesser ficht, sondern auch, wenn man pflichtgetreu auf dem Platze stehen bleibt, auf den man vor der Maschine oder den Kesseln gestellt ist, um dem Schiffe seine Manövrierfähigkeit und damit den größeren Teil seines Gefechtswertes zu erhalten.

Nachdem wir erst die Maschine verlassen haben und auf dem Oberdeck frische Luft atmen, will es auch uns erscheinen, daß es doch etwas anderes ist, oben auf Deck zu hantieren, und daß es poetischer ist, in der Takelage eines Schiffes zu arbeiten, um den gewaltigen Schiffskörper genau nach dem Willen des Menschen mit Hilfe des Windes zur Fahrt und zum Manövrieren zu veranlassen, als unten im stickigen, heißen Maschinenraume, selbst zu einer Art Maschine geworden, Dienst zu tuen.

Soviel Urteil aber haben wir uns durch den Aufenthalt in der Maschine gebildet, daß wir sagen können, die Seeleute haben den Maschinisten und diese den Seeleuten nichts vorzuwerfen, beide tun ihre Pflicht für das Vaterland, beide sind durchaus notwendig für die Kriegsmarine, und das bißchen Feindseligkeit zwischen Seeleuten und Maschinisten darf nur vom humoristischen Standpunkte aus betrachtet werden.