|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

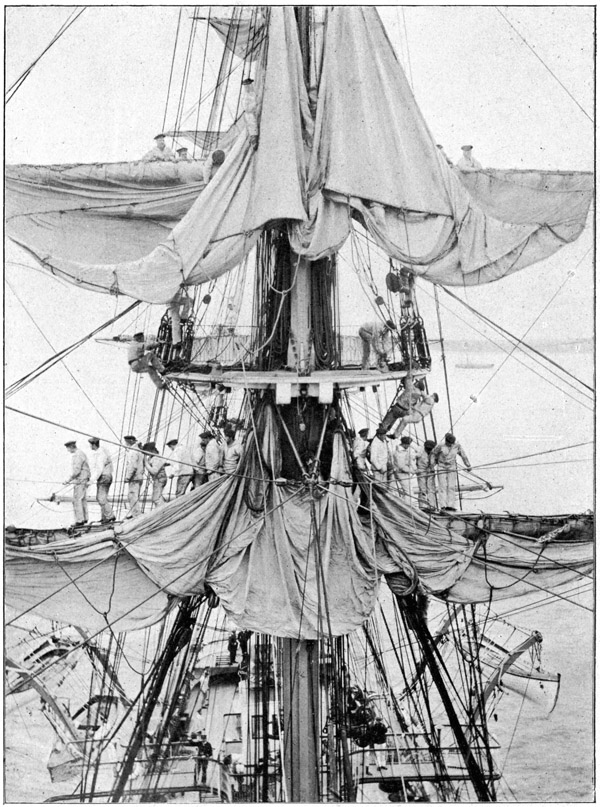

Segel-Exerzieren. – Welche Segel die Schulschiffe jetzt führen. – »Marssegel setzen!« – Das Unglück. – Eine Leiche an Bord. – Die Leichenwache. – Begräbnis auf See. – Jährliche Gedenkfeier für ertrunkene Seeleute. – In den Hellegats. – Der Hellegatsmann Rauhbank. – »Nix nich hev wi!« – Der Aberglauben des Seemanns. – Wind-Zauber. – Unglückbringende Personen. – Die Katze an Bord. – Leiche und Sarg. – Ein Unglücksschiff. – Unglücks-Namen. – Freitag.

Bei herrlichem Wetter fuhr die »Moltke« dahin, und ein günstiger Wind schwellte ihre Segel. Es war nachmittags fünf Uhr, und es wurde wieder einmal Segelexerzieren geübt.

Der erste Offizier stand auf der Brücke, neben ihm der Kommandant, und mit dröhnender Stimme dirigierte der erste Offizier die Menschen, welche auf den Raaen und Masten hantierten.

Man hat das Segelexerzieren den Parademarsch der Marine genannt, und in der Tat nimmt ein solches Exerzitium, selbst wenn es nur eine Stunde dauert, die Körper- und Geisteskräfte der Matrosen, Schiffsjungen und Kadetten in höchstem Grade in Anspruch. Ist die Mannschaft erst einigermaßen einexerziert, so daß alle Manöver sich mit großer Geschwindigkeit vollziehen, dann bietet es einen großartigen Anblick, zu sehen, wie sich auf die Kommandos von der Brücke her mit einem Male die ganze Segelfläche des Schiffes entwickelt, wie sämtliche Masten von oben bis unten mit breit ausladender Leinwand bedeckt sind, die sich im Winde bläht, und wie auf ein neues Kommando binnen wenigen Minuten diese Leinwand wieder vollständig verschwunden ist und die Segel festgemacht sich an den Raaen befinden, so daß diese und die Masten ganz kahl aussehen.

In den letzten Jahren sind die Leesegel vollständig beseitigt worden. Es waren dies diejenigen Segel, die sich an Rundhölzern befanden, die als Verlängerung der Raaen durch Ringe geschoben wurden. Die Backspieren zu beiden Seiten des Schiffes sind noch ein Überbleibsel der untersten Leesegel-Raaen. Auch die Oberbramsegel sind jetzt fortgefallen, und nach der neuesten Verordnung, von 1900, führt das deutsche Schulschiff folgende Segel:

Der erste Offizier ließ Marssegel setzen, nachdem auf Kommando sämtliche Segel fortgenommen worden waren.

»Marssegel setzen! Marssegel los!«

Die Pfeifen der Bootsleute trillerten einmal.

»Leg' aus an die Marsschoten! Laß fallen!«

Wieder trillerten die Bootsmannspfeifen.

»Schot vor!«

Neuer Triller der Pfeifen.

»Hol steif!«

»Wahrschau!«

ertönte der Warnungsruf eines der Bootsmannsmaate. Dieser Ruf wird ausgestoßen, wenn irgendein Gegenstand aus der Takelage auf Deck herunterstürzt. Durch die Höhe des Falles wird auch ein Gewicht von nur einem Pfund sehr gefährlich und kann den Tod eines Mannes herbeiführen, wenn es ihn auf den Kopf trifft.

»Wahrschau!«

schrie der Offizier der Großmast-Division und trat entsetzt einen Schritt zurück.

Ein menschlicher Körper kam hoch oben vom Mast herunter gestürzt und mit furchtbarem Schlage fiel ein Matrose auf das Deck nieder.

Offiziere und Matrosen sprangen herzu, aber eine breite Blutlache, die sich im nächsten Augenblick bildete, bewies, daß alle Hilfe zu spät kam.

Einer der älteren Matrosen war herabgestürzt, und »zum Glück« hatte er sich beim Absturz sofort den Schädel zerschmettert und war sogleich tot, so daß er nicht etwa mit gräßlichen Verletzungen noch einen vielstündigen Todeskampf zu bestehen hatte.

Es sind die besten Leute, die beim Segelexerzieren abstürzen, diejenigen, welche am schneidigsten und eifrigsten ihre Pflicht tun. Der Faule oder Feige ist langsam und hält sich genügend fest, aber gerade der flotte Exerzierer, der mutige Mann, hat Unglück, wenn er einmal einen Sprung wagt oder nachlässig nach einem Haltetau faßt. Auch die Gewohnheit, das Vertrautsein mit der Gefahr tragen dazu bei, um gerade die älteren Matrosen leichtsinnig zu machen. Der Schiffsjunge, der noch nicht an die Gefahr gewöhnt ist, greift gewöhnlich viel fester zu, wenn er sich anhalten soll, als der Matrose.

Das Manöver mußte zu Ende geführt werden. Der erste Offizier gab die Befehle, um auch die Bramsegel zu setzen, und dann ließ er die Leute niederentern.

Erst jetzt, als die Leute auf Deck standen und die große Blutlache mit dem toten Körper erblickten, wußten sie, daß ein Unglück geschehen war. Die Ärzte mit den Lazarettgehilfen untersuchten den Körper des Unglücklichen, der auf einem Stück Segelleinwand nach dem Lazarett getragen wurde.

lautete das Wort, das sich, leise geflüstert, von Ohr zu Ohr fortpflanzte.

Die Musterungsdivisionen durften wegtreten, und die Mannschaften der Wache machten sich daran, die große Blutlache auf dem Oberdeck sofort zu beseitigen.

Eine düstere Stimmung lagerte über dem Schiff und seiner Mannschaft. Mitten hinein in ein fröhliches Segelexerzieren, das den tüchtigen Leuten immer den größten Spaß macht, war das Unglück gefallen, und mit rauher Hand hatte der Tod ein junges, hoffnungsvolles Menschenleben geknickt. Ernst waren die Gesichter des Kommandanten und der Offiziere, ernst die der Mannschaften, und traurig die Mienen der Leute, die dem Verstorbenen persönlich näher gestanden hatten oder die mit ihm in einer Korporalschaft oder Backschaft waren.

Die genaue Eintragung über den Unglücksfall wurde im Logbuch gemacht und ein Protokoll mit zahlreichen Zeugenaussagen aufgenommen. Dann wurden die Vorbereitungen für das Begräbnis des Verunglückten getroffen, denn da man viele Tagereisen von jedem Land entfernt war, mußte die Leiche auf hoher See über Bord gesetzt, das heißt versenkt, werden. ...

Zimmermannsmaat Klampe hat mit seinen Leuten den einfachen hölzernen Sarg konstruiert und zusammengeschlagen, dessen Bretter vielfach durchbohrt sind. Am Fußende des Sarges sind eine Anzahl alter Kesselroste befestigt. Der Sarg mit der Leiche soll bis auf den Meeresgrund hinuntergehen, deshalb sind die Wände angebohrt, damit das Wasser eindringen kann, und das Eisengewicht soll den Widerstand des Wassers, der mit der Größe der Tiefe zunimmt, überwinden.

In den Sarg gebettet wurde wenige Stunden nach dem Unglücksfall der abgestürzte Kamerad. In der Batterie im Vorderschiff wurde durch eine Kriegsflagge, die man senkrecht ausspannte, eine Art Abteilung geschaffen. Dahinter wurde der Sarg aufgestellt und der Sicherheit halber festgezurrt. Eine Kriegsflagge deckt den Sarg und je zwei Mann von der Backschaft, zu welcher der Verunglückte gehörte, halten hier bis zum Morgen, sich allstündlich ablösend, die Totenwache. Es ist die letzte Ehre, die sie dem so plötzlich aus dem Leben geschiedenen Kameraden erweisen können.

Einen tiefen Eindruck hat der rasche Tod dieses lebensfrischen Mannes auf die Schiffsjungen und Kadetten gemacht. Der Ernst des Berufes, den sie erwählt haben, wird ihnen hier zum ersten Male klar, und die Plötzlichkeit, mit der das Unglück eingetreten ist, mahnt sie daran, daß der Seemann jeden Augenblick bereit sein muß, das Leben zu verlieren und vor Gottes Thron zu treten.

Daß kein Gesang in der Freizeit ertönt, ist selbstverständlich. Aber nicht einmal zu unterhalten wagen sich die Leute abends auf Deck, sie sprechen im Flüstertöne, und weniger ungern als sonst empfangen die Mannschaften ihre Hängematten, um schlafen zu gehen.

Der Dienst am nächsten Morgen ist der gewöhnliche bis acht Uhr. Dann treten die wachefreien Leute in guten Anzügen in Musterungsdivisionen auf dem Deck an. Die Mitglieder der Backschaft, zu welcher der Verstorbene gehörte, bringen den Sarg aus dem Batteriedeck auf das Oberdeck und zurren ihn hier fest, denn das Schiff holt zeitweise gewaltig nach links und rechts über.

Die »Moltke« führt möglichst wenig Segel, um nicht während der jetzt stattfindenden Feierlichkeit manövrieren zu müssen. Die Offiziere sind in Gala-Uniform erschienen. Das Musikkorps ist neben dem Steuerbord-Fallreep aufgestellt, dessen Außen-Podest heruntergeklappt ist.

In feierlichen Tönen erklingt die Schiffsglocke.

Der Schiffspfarrer erscheint im Ornat und stellt sich hinter dem Sarge auf.

Die Schiffsmusik intoniert einen Choral.

Als dieser beendet ist, entblößen sich alle Häupter an Deck, denn der Pfarrer spricht ein Gebet. Nach diesem singt die ganze Besatzung mit Musikbegleitung zwei Verse eines Kirchenliedes, und nun folgt die kurze Leichenrede des Schiffsgeistlichen. Es ist nicht schwer für ihn, den Eindruck, den der plötzliche Tod des Verunglückten gemacht hat, durch seine Worte noch zu vertiefen, besonders die jüngeren Seeleute daran zu mahnen, daß sie stets bereit sein sollen, für das Vaterland zu sterben, sich daran zu erinnern, daß sie ihr Leben so einrichten müssen, daß, wann auch der Tod sie rufe, sie bestehen können im Jenseits, wenn dort ihr Schuldbuch nachgesehen wird.

Wiederum werden zwei Verse eines Kirchenliedes mit Musikbegleitung gesungen. Der Sarg ist von seinen Zurrungen befreit, und, getragen von den nächsten Kameraden des Verstorbenen, wird er bis nach dem Fallreep geschafft. Zwei Maate treten auf das Fallreep hinaus und werden durch Leinen, die sie um den Leib tragen und die an Bord festgehalten werden, vor dem Herabfallen geschützt.

»Achtung! Präsentiert das Gewehr!«

kommandiert der Wachtoffizier, und die Musik setzt mit den gedämpften Tönen des Präsentiermarsches ein. Die Ehrenbezeugung gilt dem Kameraden, gilt der Leiche, welche auch über das Steuerbord-Fallreep von Schiff geht, welches bekanntlich das vornehmere ist und nur den Offizieren und Fürstlichkeiten zusteht.

Die Segel des Schiffes sind eine Zeitlang back gebraßt worden, das heißt so, daß der Wind keine Wirkung auf sie hatte und das Schiff gar keine Fahrt mehr machte. Die beiden Maate auf dem Fallreep nehmen den Sarg, der mit der Flagge bedeckt ist, in Empfang. Weit holt das Schiff nach Steuerbord über. Unter der Flagge schießt der Sarg in das Wasser, wo er aufklatschend verschwindet.

Der Maat der Wache pfeift die Seite als letzte Ehrenbezeugung für den Dahingeschiedenen.

Die beiden Maate treten vom Fallreep zurück, dessen Ausschnitt in der Reling wieder geschlossen wird.

»Lasset uns beten!«

ruft der Schiffs geistliche, und ein andächtiges Gebet steigt aus hundert Herzen zum Himmel empor.

»Wache antreten zum Manöver! Die übrigen Mannschaften wegtreten und umziehen!« wird befohlen. Die Segel werden wieder so gebraßt, daß der Wind in sie hineinfahren und das Schiff weiter treiben kann. Die Mannschaften ziehen sich um, und zwar mit möglichster Geschwindigkeit, denn kaum eine halbe Stunde später gellt das Kommando wieder durch das Schiff:

»Alle Mann auf zum Segelbergen!«

Es ist eine Bö mit erschreckender Geschwindigkeit herangekommen und nur mit Mühe und Not werden die Segel gerettet. Hätte sie die Bö erreicht, so wären sie wahrscheinlich mit kanonenschußähnlichem Knall zerplatzt und in alle Winde geflogen, wenn das Schiff nicht dabei noch größeren Schaden durch weites Überholen nach der Leeseite gelitten hätte.

Im Logbuch wird ein Vermerk über das Begräbnis gemacht, und der Navigationsoffizier stellt durch Berechnung die geographische Länge und Breite fest, auf welcher die Leiche versenkt wurde.

In seiner Kammer sitzt der Schiffspfarrer und schreibt an die Angehörigen des Verunglückten einen Brief, in dem er ihnen Trost spendet und ihnen im Auftrage des Kommandanten mitteilt, daß der Sohn verunglückt und seine Leiche ins Meer versenkt worden sei. Die Angehörigen des Verstorbenen werden erst nach Wochen erfahren, welches Leid sie getroffen hat. Jetzt glauben sie noch den teueren Angehörigen am Leben und begleiten ihn gewiß mit ihren Gedanken auf der Fahrt. Statt seines Briefes, den sie erwarten, wird die offizielle Todesnachricht eintreffen. Nach der Angabe des Navigationsoffiziers können sie sich dann auf einer Karte den Punkt aufsuchen, wo ihr Angehöriger in die Meereswellen versenkt worden ist. Kein Grabstein zeichnet die Stelle, wo ein braver Seemann in treuer Pflichterfüllung die letzte Ruhe gefunden hat. Niemand ist imstande, den Ort aufzusuchen, wo er ruht, wie dies die Pietät am Lande tun darf.

Es ist gewiß ein schöner Gedanke, daß man sich in den nordamerikanischen Hafenstädten in der letzten Zeit dazu entschlossen hat, an einem bestimmten Tag im Jahre für die Seeleute, die im Meer ihr Grab gefunden haben, eine Art Gedenkfeier zu veranstalten, zu welcher besonders die Kinder herangezogen werden. Die Kinder und Erwachsenen begeben sich nach einem Gottesdienst für alle diejenigen, die im abgelaufenen Jahre auf See ihren Tod gefunden haben, an das Meeresufer, werfen hier Blumen in das Wasser und singen patriotische Lieder.

Eine Stunde, nachdem das Leichenbegängnis vorüber ist, geht auf dem Schiff wieder alles seinen gewohnten Gang, aber während des Tages spielt die Musik nicht.

Es wird Zeit, daß wir auch einmal den Hellegats, das heißt den Vorratsräumen des Schiffes, einen Besuch abstatten. Die Provianträume kennen wir ja bereits. An der Munitionskammer ist nicht viel zu sehen. Sie darf nur unter Aufsicht des Feuerwerkers und unter allen erdenklichen Vorsichtsmaßregeln betreten werden. Nicht einmal elektrisches Licht, noch viel weniger aber eine Laterne darf im Innern der Munitionskammer brennen. In den Seitenwänden der Kammer befinden sich starke Glasscheiben, und jenseits derselben, außerhalb der Kammer, brennen Laternen, deren Licht in das Innere hineindringt.

Wollten wir eine Aufzählung alles dessen geben, was in den Hellegats des Schiffes untergebracht ist, so würden wir damit einen ganzen Band füllen. Man wird sich aber einen Begriff von dem, was in den Hellegats liegt, machen können, wenn man daran denkt, daß auf einem Schiff für alle Gebrauchsgegenstände Ersatzstücke vorhanden sein müssen. Es muß also Ersatz für Maststengen, für Raaen, für Bootsruder vorhanden sein. Das Schiff nimmt zum Zwecke von Reparaturen außerdem Bretter von verschiedener Dicke mit sich. In den Hellegats des Bootsmannes befinden sich Reservetaue aller Dicke, aus Eisen, aus Hanf, aus Flachs. Reserve- und Ersatzstücke für alle metallenen Gebrauchsgegenstände, in der Takelage, an den Geschützen, an den Booten müssen natürlich auch zur Hand sein. Ganze Kisten voll Schrauben und Nägel, nach Größe und Art geordnet, sind in den Hellegats zu finden. Dazu kommt Handwerkszeug, das allenthalben gebraucht wird, also Hämmer, Zangen, Feilen, und dieser Teil der Hellegats, welcher das Handwerkszeug enthält, gleicht einem Eisenwarenlager. Der Verwalter hat sogar an den Wänden oder an den Türen der Schränke runde Scheiben, Sterne und andere Figuren aus kleineren und größeren Werkzeugen, die auf Pappdeckel oder Holz befestigt sind, hergestellt. Harpunen, Angelhaken aller Art finden wir in Schubladen. Die Maschine braucht Eisen und Blech zur Reparatur. Es gibt natürlich auch eine Schmiede an Bord und eine besondere Werkstatt, um Kleinigkeiten an der Maschine zu reparieren. Rohmaterialien und Handwerkszeug müssen für diese Abteilung auf dem Schiffe vorhanden sein. Die Maschine bedarf Schmieröl und Talg für den Betrieb. Für die Beleuchtung mit den Laternen braucht man Petroleum, Dochte und Lampenzylinder, von denen ganze Dutzende in Reserve gehalten werden müssen. Es müssen Reserveteile für die Positionslaternen und für ihre Beleuchtungseinrichtungen vorhanden sein. Ganze Fässer mit Sand, Farbe, Steinen zum Reinigen des Schiffes, Kisten mit Piassava-Besen sind vorhanden.

Es muß also in den Hellegats mit möglichster Raumausnützung eine derartige Menge Material untergebracht werden, wie man sie sonst wohl nur in einem modernen Warenkaufhause findet. Auch Kleidungsstücke und Wäsche-Ersatz für die Mannschaften muß natürlich mitgenommen werden, denn durch Wind und Wetter geht manches Stück verloren und der Matrose muß doch die Möglichkeit haben, dasselbe auf dem Schiffe zu ersetzen.

Einen ganz bedeutenden Raum nimmt die Segelkammer ein, in welcher die Segelleinwand untergebracht ist. Hier haust der Segelmacher mit seinen Maaten, von den Mannschaften merkwürdigerweise »Büddelmeier« genannt. Mit besonders konstruierten riesengroßen Nadeln näht er mit seinen Maaten die Segel aus einzelnen Stücken zusammen, näht Ränder und Säume an die Segel, näht lederne »Augen« hinein, durch welche Tauwerk bei der Benützung der Segel hindurchgezogen wird, usw.

Für alle Handwerke, die an Bord ausgeübt werden, für alle Bedürfnisse, welche Schiff und Mannschaft haben, müssen also Vorräte vorhanden sein. Man kann annehmen, daß die Gegenstände, die in den Hellegats liegen, einen Wert von mehreren hunderttausend Mark haben.

Daß das alles in musterhaftester Ordnung gehalten werden muß, ist selbstverständlich, ebenso, daß durch häufige und unerwartete Revisionen dafür gesorgt wird, daß diese musterhafte Ordnung jederzeit erhalten bleibt.

Nun wird der jugendliche Leser es aber auch verstehen, daß die Deckoffiziere, welche die sogenannten Details verwalten und die Hellegats unter sich haben, sehr scharf aufpassen und sehr genau Buch führen müssen; denn über jeden Gegenstand, der aus ihren Beständen fortgeht, sind sie dem Zahlmeister und dieser wiederum dem Schiffskommandanten verantwortlich.

Wegen der genauen Kontrolle des auszugebenden Materials sind natürlich sowohl die Deckoffiziere als ihre Maate sehr wenig entgegenkommend, wenn die Mannschaft irgendein Stück erneuert haben will. Zwischen den Hellegat-Leuten, welche ständig in den Vorratsräumen arbeiten und auch die Ausgabe besorgen, und den eigentlichen Matrosen herrscht deshalb auch sehr oft Zwiespalt, und es gehört zu den Vergnüglichkeiten an Bord, daß sich die Hellegat-Leute mit den Matrosen herumschimpfen und auszanken, weil die Matrosen mehr verlangen, als die Hellegat-Leute glauben ihnen geben zu dürfen.

Köstlich schildert Korvetten-Kapitän von Holleben eine solche Unterhaltung zwischen den Hellegat-Leuten und den Matrosen des Schiffes:

»Unter dem Besatzungsstamme eines Schiffes sucht man sich zu einzelnen Stellungen befähigtere Menschen aus, zum Beispiel zu Kochsmaaten Leute, welche die Küchenvorräte auch gut verteidigen können, zu Hellegats-Leuten solche, die ordentlich lesen, schreiben und rechnen können, denn sie müssen helfen, dem Verwalter oder dem Bootsmann oder dem Zimmermann, die Materialien zu verwalten, zu verteilen, aufzubewahren und dergleichen mehr. Weil fast alle Materialien in den unteren Räumen liegen, werden diese Leute nur zu wenig von Gottes schöner Sonne beschienen, und mit der Zeit werden es blasse und lichtscheue Gesellen, die sich auch gern von den Musterungen fern halten. Der Hellegats-Mann ist aber ein vielgewünschter Mensch und im Umgange mit den anderen, die stets etwas von ihm haben wollen und selten etwas zurückbringen, ein gewitzigter und ziemlich derber Mann geworden.

Wenn an Deck eine Arbeit vorgenommen wird, bei der irgendetwas fehlt, zum Beispiel ein Stropp, das ist ein Ring aus Tauwerk, den man in verschiedenen Formen besitzt, als Garn-Stropp, als Tau-Stropp, als Kardeel-Stropp und andere, dann ruft wohl ein oder der andere von oben her durch ein Decksluk mehrere Etagen hinunter nach dem Hellegat, was er gern haben möchte. Da der Hellegats-Mann selten etwas ohne Geschriebenes herausgibt, ist diese Unterhaltung meist nur von wenig Erfolg begleitet und oft auch nur eingeleitet, um den ›Maulwurf aufzuscheuchen‹ oder zu necken. – Der Hellegats-Mann Rauhbank ist aber auch nicht auf den Mund gefallen, er vergilt Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem. Er sitzt behaglich auf einem Bunsch wollener Decken und schneidet sich für heut abend eine Platte Cavendish (ein viel an Bord gerauchter Tabak) zurecht, für Tabak und Pfeifen hat er nämlich dem Bottelier heimlich etwas Platz gespart, da tönt es plötzlich in hellem ostpreußischen Dialekt vom Oberdeck herunter:

›Hallegat!‹

Rauhbank schneidet gelassen weiter, denn die Stimme kennt er, sie ist ihm nicht befreundet. Nochmals tönt es jetzt etwas heftiger:

›Hallegat – is wer da unnen?‹

›Wat is da los – an Deck?‹

›Los is nix – wi willen blot en Stropp heven!‹

›Dat kann jeder seggen – en Stropp – wat vor en Stropp will ji heven?‹

›Hev ji nich en Garnstropp?‹

›Garnstropp – heven wi nich!‹ ruft Rauhbank.

›Hev ji nich en Kardeelstropp?‹

›Kardeelstropp – hev – wi ooch nich!‹

›Hallegat! Hev ji nich en Taustropp?‹

›Nee! Hev wi ooch nich! Döskopp!‹

›Wat hev ji denn?‹

›Nix – nich – hev wi!'

Dann erfolgen noch einige freundliche Salven von unten und oben, daß alles vergnügt und munter umhersteht, bis wieder von mehreren Seiten die Gestrengen herbeieilen und dem Rededuell ein Ende machen.«

Daß die »Moltke« so gute Fahrt macht und daß sie vom Wetter so außerordentlich begünstigt wird, das liegt lediglich daran, daß Zimmermannsmaat Klampe die Rückenflosse des gefangenen Haifisches unter das Bugspriet genagelt hat. Das ist nämlich ein Mittel, das unfehlbar hilft, nach dem Aberglauben der Seeleute wenigstens. Wir wollen die Gelegenheit wahrnehmen und uns einmal näher mit dem Aberglauben zur See befassen.

Der Aberglauben des Seemanns entstand natürlich in weit zurückliegenden Zeiten, als schwerfällig gebaute Schiffe mit verhältnismäßig niedriger Takelage in Wochen- und monatelanger Fahrt die Ozeane kreuzten. Die Einsamkeit umgab den Seemann aus diesen Fahrten, in denen er selten an Land kam. Er hatte viel Zeit, nachzudenken, aber auch zu beobachten, und es begegnete ihm leicht, daß er Dinge, die nacheinander eintraten, in eine gewisse Beziehung brachte. So bildete sich bei ihm ein Aberglauben aus, der noch umfangreicher ist, als der des Landbewohners, der aber natürlich auch noch gewisse Eigenheiten besitzt, wie dies die See und die Schiffahrt mit sich bringt.

In jenen vergangenen Zeiten war der Wind eine Hauptsache, denn man bedurfte seiner zum Fortkommen. Außer dem Annageln der Haifischflosse unter dem Bugspriet war das Pfeifen nach der Richtung hin, aus der man den Wind wünschte, angeblich ein gutes Hilfsmittel. Manchmal half auch das Kratzen am Maste. Der Aberglauben bediente sich auch der Windknoten, die von Hexen oder Wettermachern an Land geknüpft und dem Schiffe mitgegeben wurden. Löste man einen Knoten auf, so gab es leichte Brise, löste man zwei Knoten auf, so gab es guten Wind, und bei drei Knoten sogar einen Sturm. So bedeutete auch das Erscheinen von gewissen Tieren Wind oder Sturm, und heute noch glauben die Seeleute in den Kriegsmarinen daran, daß das Erscheinen von Meerschwalben oder von Albatrossen ganz unfehlbar die Nähe eines Sturmes bedeute.

Der Mond spielt betreffs des Wetters eine große Rolle. Man hört heute noch von gebildeten Seeoffizieren die Behauptung, »der Mond frißt die Wolken«, d. h. bei hellem Mondschein sind wenig Wolken am Himmel, und erscheinen sie, so verschwinden sie wieder, wenn der Mond durch sie hindurchbricht. Ein Stern vor dem Monde, der ihn zieht, oder ein Stern dicht hinter dem Monde, der ihn jagt, sind auch Sturmzeichen.

Die glückliche Fahrt des Schiffes ist nach dem Aberglauben abhängig von Personen, die sich an Bord befinden. Ein Missetäter bringt natürlich Unglück, so wurde ja Jonas von der Schiffsbesatzung in das Wasser geworfen, weil er schuld daran war, daß der Sturm so lange dauerte. Aber ebenso schlimm wie ein Missetäter an Bord ist eine Frau, wobei man freilich nicht an die modernen Passagierdampfer, sondern nur an die alten Segelschiffe denken muß. Manchmal nahmen die Kapitäne der alten Segelschiffe ihre Frauen mit auf die Reise, das bedeutete für das Schiff von vornherein eine schlimme Fahrt, und noch heute sehen es die Seeleute nicht gern, wenn eine Frau mit auf dem Schiffe ist. Eine Frau gehört nun einmal nicht an Bord, sie ist überall im Wege, es müssen zu viele Rücksichten während des Schiffsdienstes auf sie genommen werden, und daher stammt wohl die Abneigung gegen das Weib. Im ältesten Heidentum aber war die Frau schon unglückbringend, und auch in der deutschen Sage spielt ja die Norne, eine unheilbringende und unheilverkündende Frau, eine große Rolle.

Warum der Geistliche an Bord Unglück bringt, ist wohl nicht gut zu erklären. Weil der Seemann aber wohl den Geistlichen eigentlich nur beim Begräbnis an Land fungieren sieht, verbindet er mit ihm den Begriff Tod und Leiche. Ebenso ist ein Advokat ein Unheilbringer, und der Matrose nennt den Advokaten einen Landhai und umgekehrt den Hai einen Seeadvokaten. Der Matrose ist eben ein biederer Mensch ohne Hinterhalt, und seine Gedanken sind ohne Falschheit und Heimlichkeit, der Advokat aber ist in seinen Augen eine dreimal destillierte, kontrakarrierte Landratte voll der niederträchtigsten Kniffe und Schliche, deshalb haßt er ihn.

Auch die Katze ist unbeliebt an Bord, obgleich sie dort durch den Fang von Mäusen und Ratten gute Dienste leistet. Es wird behauptet, daß eine Katze niemals lange Zeit an Bord aushalte, sondern nach einer gewissen Zeit von selbst über Bord springe und sich ertränke. Manchmal mag allerdings auch ein heimlicher Feind der Katze, dem sie irgendwelchen Schabernack gespielt oder einen Schreck eingejagt hat, sie in finsterer Nacht ins Wasser werfen. Das bedeutet aber nach dem Seemannsglauben großes Unglück. Wer eine Katze ermordet oder über Bord wirft, der ist dem Tode verfallen, indem er selbst ertrinkt oder abstürzt. In Schweden wird noch heut weder eine Katze noch ein Spinnrad an Bord genommen, denn die Schweden behaupten, die Katze trüge Sturm im Schwanz.

Auch eine Leiche an Bord bedeutet Unglück. Diesen Aberglauben wird man verstehen, es hat eben immer etwas Unheimliches, eine Leiche mit sich zu führen, und heut noch werden auf den Frachtdampfern Leichen meist heimlich befördert, oft in den wunderbarsten Verpackungen, damit die Mannschaft nichts von der Anwesenheit der Leiche weiß. Es wurden Leichen in Kisten befördert, in denen sie vollkommen in Salz vergraben waren, oder in Fässern, die mit Rum gefüllt waren. Eine Menge altehrwürdiger Mumien, die in früherer Zeit von Ägypten nach Europa für die Museen geschafft wurden, sind von den Mannschaften bei schwerem Wetter über Bord geworfen worden, um das Unglück zu bannen.

Wie die Leiche, so ist auch der Sarg unglückbringend, deshalb sind niemals Särge an Bord vorrätig. Man hat ja auch den Zimmermann, der im Bedarfsfälle rasch einen Sarg zusammenschlägt. Nach der Schlacht von Abukir, in welcher der englische Admiral Nelson die französische Flotte vernichtete und das französische Admiralsschiff »l'Orient« mit der ganzen Besatzung in die Luft flog, wurde ein Teil des Großmastes des »l'Orient« aufgefischt, und die Offiziere der englischen Flotte ließen, um ihren siegreichen Admiral zu ehren, ihm aus dem Holze des feindlichen Admiralsschiffes einen Sarg zimmern, den sie ihm schenkten. Als Ehrenzeichen stellte Nelson diesen Sarg in seiner Admiralskajüte auf. Er mußte ihn aber schließlich doch von Bord bringen lassen mit Rücksicht auf die Mannschaft, die den Sarg als ein böses Vorzeichen betrachtete.

Glücksspiele sollen ebenfalls Unglück bringen. Kartenspielen, Würfelspielen gehört dahin, und bei den alten rauhen Seeleuten vergangener Zeiten wurden solche Spiele wohl leicht Veranlassung zu heftigen Streitigkeiten, ja zu Tätlichkeiten. Auch musikalische Instrumente sollen Unglück bringen, aber doch gibt es in jeder Messe ein Klavier, viele Mannschaften und Maate lieben die Zither, und die Ziehharmonika fehlt wohl nie bei den Matrosen auf einem Kriegs- oder Handelsschiffe.

Segelmanöver.

In seinem Buche »Seespuk« hat Marinepfarrer Heims den Marine-Aberglauben bis in die geringsten Details geschildert, und über »unglückliche Schiffe und Tage« schreibt er:

»Das schlimmste Gespenst aber, das an Bord einkehren kann, das ist das Unglück, das gewohnheitsmäßige Mißgeschick selbst, wenn es unsichtbar und ungreifbar, aber zu jeglicher Frist vernehmbar sein Dasein verkündet. Wehe dem Schiff, und wehe dem Kapitän, von dem es erst einmal heißt: sie haben Unglück! Kein noch so wohlbegründeter Ruf der Erfahrung und Tüchtigkeit tilgt wieder den Makel, der auf dem Manne liegt, der einmal ›Unglück gehabt‹ hat. Wenn unsere großen Dampfergesellschaften mit einem gewissen Stolz die Namen ihrer Kapitäne, die Hunderte von Malen den Ozean durchkreuzt haben, hinter dem Namen des Schiffes nennen, dann ist das eine bessere Reklame für sie, als alle Schnelligkeits-, Eleganz- und Verpflegungsempfehlungen. Die alten, glücklichen Veteranen des Atlantik sind bar Geld für die Reeder. Was ein Kapitän Schwensen im guten Sinne, das war aber beispielsweise der englische Kommodore Byron um 1750 im üblen Sinne. Dem war der Beiname: › Foul-Weather Jack‹ angewachsen, und so haftete der Titel ihm an, bis sein eigen Wrack an der Sargboje festgemacht wurde.

Ist ein Schiff in den Ruf gekommen, unglücklich zu fahren, dann wird es ihn auch nicht wieder los. Das geht soweit, daß das Mißgeschick nach dem Glauben des Seemanns sogar dem Namen folgt, wenn das Schiff selbst längst aufgehauen ist, und dieser dem Nachfolger gegeben ward; oder auch, daß von dem Namen auf die Sache geschlossen wird, der er entliehen wurde. So meinte Lord Napier allen Ernstes, als 1799 ein Schiff mit Namen »l'Italie« auf dem Nil scheiterte und samt seiner Ladung von Gefangenen und Verwundeten in letzter Not, um sie vor den Feinden zu retten, vom Kapitän in die Luft gesprengt war – das bedeute Unglück für die Sache Italiens!

Dieser Aberglaube nimmt oft die merkwürdigsten und dabei bestimmtesten Gestalten an. So kann er sich an einen einzigen Buchstaben anklammern. In der amerikanischen Marine gilt nach Bassett der Anfangsbuchstabe ›S‹ für unglücklich, weil die »Suwanee«, der »Sacramento«, »Saranaz«, »San Jacinto« und noch andre verloren gingen. Er fügt aber hinzu, daß eine genaue Vergleichung der Schiffsund Verlustlisten zu dem Ergebnis führt, daß nur der fünfte Teil der S-Schiffe untergegangen ist. Derselbe läßt sich versichern, daß ein Versicherungsagent in Boston noch heutigen Tages kein Schiff zur Versicherung annimmt, das mit einem ›O‹ anfängt; die gingen alle unter, brennten auf oder machten Havarie an der Ladung!

Bei den Engländern stehen die Kriegsschiffe in zweifelhaftem Ruf, welche Namen von Mitgliedern der königlichen Familie führen, nachdem der »Royal George« und die »Royal Charlotte«, beide auf derselben Werft gebaut, mit der ganzen Besatzung untergingen. Bei uns verfolgt die Klassiker auf See ein merkwürdiges Mißgeschick: der »Göthe« ging im La Plata unter, der »Schiller« scheiterte auf den Scilly-Inseln, der »Lessing« hatte Feuer an Bord, der »Herder« hatte das Scheusal, den Massenmörder Thomas, an Bord, und längsseit erfolgte die gräßliche Katastrophe der Explosion in Bremerhaven; der »Wieland« brach den Schraubenschaft: die Herren scheinen für die Seefahrt nicht geaicht zu sein.

Der Ruf der unglücklichen Fahrt ist ein schweres Verhängnis. Er kann dahin führen, daß auf solchem Schiff sich brauchbare Leute überhaupt nicht mehr anmustern lassen, und daß dann, eben mit einer Besatzung verlorener Kerls, es vom Verhängnis um so leichter ereilt wird. Mit Fracht und Passagieren sieht's natürlich auch nur schlecht aus; und kommt solch Schiff gar zum Verkauf, dann mag es sonst sein, wie es will – geboten wird doch nichts Ordentliches dafür.

Ein recht schlagendes Beispiel für das Gesagte bietet die ›Chicago Times‹ vom März 1885. Ort der Handlung ist der Erie-See. Ein auf ihm fahrendes Schiff hatte das Unglück, daß unterwegs zwei Leute von oben kamen und sich zu Tode fielen. Kaum war das Schiff in Buffalo angekommen, so ließen die übrigen Leute sich ihre Heuer auszahlen und – gingen von Bord: ›unglückliches Schiff!‹ Arbeitsleute wurden zum Löschen angenommen, aber kaum hatte die Geschichte sich auf den Werften und Quais umhergesprochen, da stellten auch diese die Arbeit ein: ›unglückliches Schiff!‹ – Der Kapitän geht an Land und heuert bei einem Schlafbasen neue Leute. Die kommen dreiviertel betrunken an Bord, und einer von ihnen sieht nach dem Großmast hinauf: ›Was habt ihr denn da für einen Kopf auf dem Großtopp sitzen?‹ Der eine der Gestorbenen war aus dem Großtopp gefallen. Der Steuermann, dem die Geschichte auch längst unheimlich, sieht nach oben und sagt unwillkürlich dabei: ›Das muß Bill sein!‹ Und kaum ist das Wort dem Zaun seiner Zähne entflohen, da springt die ganze trunkene Gesellschaft mit einem Satz von Bord und an Land. – Nun kündigt auch der Steuermann. – Mit Mühe und Not bringt der Kapitän, ganz außer sich über so viel Mißgeschick, eine dritte Besatzung zusammen, nimmt Kohlenfracht und geht ankerauf nach Cleveland – um nie dort anzukommen. In der folgenden Nacht rammt ihn ein Dampfer und das Unglücksschiff geht unter mit Mann und Maus.

Von der Nutzlosigkeit des Versuchs, angeborenes Unglück durch Namenswechsel zu wenden, erzählt der ›London Telegraph‹, Februar 1885, eine ganz erbauliche Geschichte, die auch den Vorzug hat, der neuesten Zeit anzugehören. Der Dampfer »Daphne« hatte – allerdings das denkbar schlechteste Vorzeichen von allen nur denkbaren – das Unglück, beim Stapellauf auf dem Flusse Clyde den Tod einer Anzahl Menschen zu verschulden, und ›Blut aus dem Bug‹ hinaus zu gehen; und natürlich sank diese »Daphne« sehr bald danach im Clyde. Sie wurde gehoben, gereinigt, gedichtet, umgetauft zur »Rose« und – sank als solche im Hafen von Portrush; sie wurde wieder gehoben und – strandete, unter demselben Namen, nicht lange nach diesen Tagen. Sie wurde abgebracht und verschwand für einige Zeit, um als »Janthe« wieder aufzutauchen. Doch nicht etwa in freier See, sondern wieder einmal festsitzend, diesmal aber im Schlick. Da kann man allerdings von ›Unglück‹ sprechen.«

Auch die verschiedenen Wochentage haben für die Seefahrt Bedeutung. Der Sonntag gilt für einen Glückstag. Eine Reise, die am Sonntag angefangen wird, soll zum guten Ende gelangen. Dagegen gilt der Freitag ebenso wie an Land für den Tag des Todes, des Schreckens und des Unglücks. Marinepfarrer Heims berichtet:

»Cooper sagt, um 1798 würde kein Mensch, der es irgend hätte ändern können, am Freitag in See gegangen sein; und ein Londoner Kaufmann 1790, keiner würde am Freitag ein Geschäft oder eine Reise beginnen. – Und so lauten die Zeugnisse alle gleich aus allen Jahren: Lieber jeden Verlust tragen, als am Freitag segeln; es wäre als eine Entheiligung des geheimnisvollen Charakters des Tages angesehen worden. – Auch jetzt ist der Aberglaube noch keineswegs überwunden. Selbst unter Seeoffizieren findet man ihn wirksam. Man wird noch Kommandanten treffen, die ungern und nur gezwungen am Freitag, und gern am Sonntag segeln, und: die Sache hat ihre große innere Berechtigung. Die Leute werden mit wenigen Ausnahmen diesen Aberglauben pflegen; und auf einer Reise, die am Freitag begonnen ist und die ihnen deshalb schon von vornherein verpfuscht vorkommt, werden etwa eintretende gefährliche Lagen für sie sehr leicht den Charakter unabwendbaren Verhängnisses annehmen; und mit dem Gedanken: ›Das hilft uns doch alles nichts!‹ wird eine Demoralisation der Leute genährt werden, die gerade im entscheidenden Augenblick wirklich gefährlich werden kann, wo es am meisten auf freudige Selbsthingabe und schneidiges Ausführen schneller Befehle ankommt. Ich weiß, daß von sehr nüchternen und besonnenen Offizieren so gesprochen wurde, als wir 1882 einmal am Charfreitag Anker auf gingen auf eine lange, lange Reise durch den Stillen Ozean. Man muß eben mit dem Mann rechnen, wie er ist. – Indessen geschadet hat es uns nichts. Wir hatten die schönste Reise von der Welt, solang sie währte.

Von einem englischen Seeoffizier wird erzählt, daß er auf der Stelle jedes Zimmer verließ, wenn am Freitag dreizehn Personen darin versammelt waren. Auch Lord Byron hielt ihn für einen Unglückstag, segelte aber trotzdem am Freitag nach Griechenland ab und – starb in Missolunghi.

Klassisch fast und typisch ist ja die bekannte und mit Vorliebe immer wieder erzählte Geschichte, die mehrfach datiert worden ist. Cooper erzählt sie von einem Schiffsbaumeister in Connecticut; ein anderer von der amerikanischen Marine, ein dritter macht die englische Admiralität dafür verantwortlich, ein vierter erzählt sie allgemein. Danach wurde, um einmal diesen so oft lästigen und innerlich gänzlich wesenlosen Aberglauben auszurotten, mit voller Überlegung der Kiel eines Fahrzeuges am Freitag gelegt; am Freitag lief es von Stapel und wurde »Freitag« getauft; es fand sich sogar ein Kapitän dafür, welcher Freitag hieß, und es ging am Freitag auf die Reise – und die letzte Kunde von dem später verschollenen Schiff kam an einem Freitag in der Heimat an!

Ein englisches Kriegsschiff »Captain« ging verloren, das am Freitag ausgesegelt war, und die Admiralität soll sich gescheut haben, den »Agincourt«, das nächste Schiff, das sie nach seinem Verlust hinausschickte, wieder am Freitag segeln zu lassen. (Bassett, S. 446.) Unser »Großer Kurfürst« ging am Freitag, den 31. Mai 1878 bei Folkestone unter.

Die »Amazone«, ein westindischer Kauffahrteidampfer, das Transportschiff »Birkenhead« und der Passagierdampfer »Goldenhead«, alles Engländer, gingen sämtlich am Freitag hinaus und verunglückten mit großem Verlust an Menschenleben.

Sehr zum Verdruß aller alten Seeleute ging das amerikanische Kriegsschiff »Idaho« an einem Freitag in See nach China. Alles Unglück, welches das Schiff hatte, Feuer an Bord und ein schwerer Teifun, den sie abwettern mußten und der ihnen Segel und Spieren kostete – alles wurde auf Rechnung des Freitagssegelns geschrieben.

Aber es fehlt auch nicht an tröstlichen Ausnahmen; und eine sehr tröstliche macht kein Geringerer als Columbus, der an einem Freitag von Palos in See ging und an einem Freitag zuerst Land sah!

Auch mit der Sage von den Meerweibern ist der Freitag in Verbindung gebracht. Sonst sind beide, Freitag und Begegnung mit ihnen, ungünstig. Nur wenn ein Meerweib am Freitag ein Schiff anspricht, dann bedeutet es glückliche Fahrt. So hebt ein Zauber den andern auf.

Auch Spanier und Italiener segeln nicht am Freitag. Die letztern haben hier ein Sprichwort, das stark an das der Spanier vom Dienstag erinnert: ›Am Freitag reise nicht – und heirate nicht!‹ überall aber scheint für günstig zu gelten der Heiligabend vor Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt.

Jedoch ist es mit den günstigen Vorzeichen sonst im großen und ganzen nur dürftig bestellt; die bösen Omina herrschen vor.«