|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der eleganten Villa gab es ein Zimmer, das wundersam abstach gegen die übrigen Prunkräume. Es lag abgeschlossen von den andern, nach der Straße zu, hatte zwei mittelgroße Fenster ohne modische Gardinen, nur oben hing an einem Querbrett ein einfach mit Bällchenfransen verzierter Stoff. Die Dielen waren blendend weiß gescheuerte Tannenbretter, der Ofen ein gelblicher Kachelofen von ungemein häßlicher Form. Hier stand ein altmodisches, mit schwarzem Wachstuch bezogenes Kanapee, davor ein alter, plumper, mit Wachstuch benagelter Tisch; hier hing an der Wand in schwarzem ovalem Rahmen die Photographie einer Frau, die ein Kind auf dem Schoße hielt; hier prangte ein Pfeifenbrett in der einen Ecke, in der andern ein Schreibsekretär aus Birkenholz, und hier stand der Ohrenstuhl, in dem Herr Alois Krautner sein Mittagsschläfchen gehalten, seit er mit seinem Hannchen als junger Meister den kleinen Haushalt gegründet hatte. Mit einem Worte, es war das Privatzimmer des Hausherrn, das einzige, in dem er sich wohl fühlte, in dem er sommers in Hemdsärmeln und winters in Schlafrock und Zipfelmütze sich wie »zu Hause« vorkam; wo er alle Tage daran erinnert wurde, wie er doch aus einem einfachen Maurergesellen ein hochangesehener Bürger geworden sei. Diese Stube war seine Kirche, in der er ganz absonderlichen Dankgottesdienst hielt; sein Tempel der Erinnerung, denn jedes Stückchen der Einrichtung hatte seine gute Selige mit ihm vereint benutzt. An dem Tische hatten sie als junge Eheleute ihr erstes Mittagsmahl verzehrt und auf dem Sofa am Feierabend gesessen, wenn er müde und abgearbeitet nach Hause gekehrt war. Und in den Schrank waren von ihm die ersten ersparten Thaler mit einer Glückseligkeit gelegt worden, gegen die das Bewußtsein des späteren Reichtums wie ein Schatten verblich.

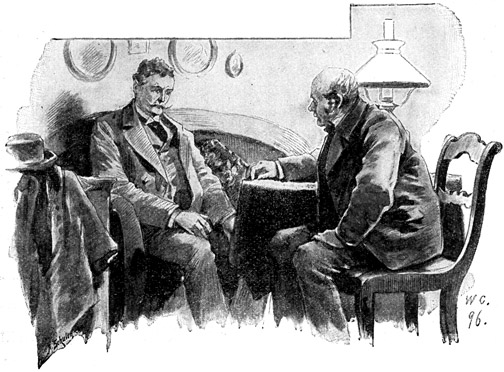

Und in dieser Stube saß Lieutenant Adami auf dem Sofa. Ganz klar war ihm die Sachlage nicht. In seinem Herzen wollte sich noch eine Hoffnung regen – wenn sich der Vater doch noch erweichen ließe? Daß ihm Therese wirklich untreu geworden, das konnte sein selbstbewußter Kopf nicht fassen. Ihre Weigerung war sicher nur Schrecken über sein unvermutetes Erscheinen und seine leidenschaftliche Hast gewesen! Sie mußte ihn ja noch lieben, es war ja nicht anders möglich! War dem nicht so, dann – – ja dann war er zu Ende mit allem überhaupt, dann sah er in ein bodenloses Nichts hinein, und deshalb durfte diese Sache nicht schlecht verlaufen, sie durfte nicht!

Er fuhr empor, als Herr Krautner wieder eintrat, und sank dann wie gebrochen zusammen – in dem runden Gesicht des alten Herrn war nichts Gutes zu lesen. Herr Krautner nahm einen Stuhl, setzte sich seinem Gaste gegenüber, trommelte mit den runden kurzen Fingern auf dem grüngemusterten Wachstuch und begann endlich, sich räuspernd:

»Mein Mädel hat unrecht gegen Sie gehandelt; Therese hat Sie, wie man so sagt, an der Nase herumgeführt. Es thut mir weh, sie auf solchen Schlichen zu finden, hab' immer gemeint, sie sei wie ihre Mutter so schlicht und recht und treu gesinnt. Nun, die Heutigen sind anders, und irren kann jeder Mensch einmal. Hätte sie Ihnen, als sie zur Einsicht kam, geschrieben: ›Mein Herr, ich sehe ein, der Vater hat recht, wir taugen nicht zusammen‹, so hätt's eine Art gehabt; so aber, muß ich sagen, ist sie im Unrecht. Ich weiß es in diesem Augenblick gewiß, daß es ein Unglück gegeben hätte, wäret ihr zusammengekommen. Sie müssen ihr verzeihen, Herr Lieutenant. Nun – bitte, bitte, bleiben Sie nur sitzen,« setzte er beschwichtigend hinzu, als Friedrich Adami sich erheben wollte mit erdfahlem Gesicht, »wir sind noch nicht fertig, ich muß Ihnen da noch etwas sagen.«

Der Offizier war wieder zurückgesunken; der alte Mann schwieg, ein wunderliches Zucken ging durch sein Gesicht.

»Ich kenne Sie besser, als Sie glauben, Herr Lieutenant,« fuhr er fort. »Erstlich verstehe ich ein wenig in den Gesichtern der Menschen zu lesen und zweitens habe ich in Berlin seiner Zeit jemand – nun, sagen wir, einen guten Freund von mir – gebeten, mir dann und wann einmal etwas mitzuteilen über Ihr Thun und Lassen – verstehen Sie? Ich habe, obgleich ich Sie schroff abwies, immer mit der Möglichkeit gerechnet, daß das Mädel dennoch auf Sie besteht. Ich kann nach all dem nur sagen, es ist mir lieb, daß Therese von einer Heirat mit Ihnen durchaus nichts mehr wissen will, denn – die Nachrichten über Sie lauteten für den künftigen Gatten meiner Tochter nicht gerade einnehmend – was Ihr Privatleben anlangt! Mit vollster Hochachtung aber sprach man von den Leistungen in Ihrem Beruf, und es ist schade um jeden schneidigen Offizier, der leichtsinniger Schulden halber den Dienst quittieren muß. Sie stehen vor diesem Schritte, Herr Lieutenant.«

Adami sprang empor. »Mein Herr, was geht Sie das an!« rief er mit bebender Stimme und griff nach seinem Hute, der vor ihm auf dem Tisch lag.

»Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Also, ich wollte sagen: wir, das heißt das Thereschen, hat Ihnen ein schweres Unrecht angethan. Nun ist mir aber nichts schrecklicher und lästiger, als mit dem Bewußtsein einer Schuld gegen jemand in der Welt umherzugehen – das wird mir meinen Schoppen nicht schmecken lassen, es wird mir meinen Mittagsschlaf stören und die Freude an meinem Kinde erst recht. Da möcht' ich Sie nun bitten, Vertrauen zu mir zu haben und mir klaren Wein einzuschenken, kurz gesagt, mir einmal ganz ehrlich zu gestehen, wie hoch sich die Summe Ihrer Schulden beläuft.«

Abermals sprang Lieutenant Adami auf, mit denselben Worten wie vorhin: »Mein Herr, was geht Sie das an?«

Und abermals drückte Herr Krautner den jungen Mann, der sich mit zitternder Hand den Schweiß von der blassen Stirn wischte, in die Sofaecke zurück.

»Sie werden die Summe nicht auswendig wissen, natürlich nicht; ich bitte Sie also, schreiben Sie mir den Betrag und nennen Sie mir die Gläubiger! Ich werde selbst nach Berlin kommen und die Sache ordnen – so, das wäre abgemacht. Jetzt aber habe ich eine Gegenbedingung: das Mädel da drüben ist für Sie nicht mehr vorhanden in der Welt – verstanden? Dafür muß ich um Ihr Ehrenwort bitten. Ferner muß ich darauf bestehen, daß Sie nach Ordnung Ihrer Angelegenheiten ein andres Leben beginnen – keine täglichen Sektkneipereien mehr, keine kostspieligen – ich meine die Damen vom Ballett – verstanden? Und die Karten, die Karten! Es ist die Warnung eines Mannes, der's gut meint. Im Grunde könnte mir's ja gleich sein, was aus Ihnen wird; aber – sehen Sie –« Er stockte, pfiff ein paar Takte, räusperte sich dann und sprach weiter:

»Da drüben das alte Fräulein, das Sie Ihre Pflegemutter nennen, das will mir nicht mehr aus dem Kopfe. Geh' ich da vor ein paar Tagen über die Promenade am Rhein und treffe sie. Ich hatte sie lange nicht, wie man so sagt, bei Tageslicht beschaut, und ich erschrak über die tausend Sorgenfalten, die sie sich angegrämt hat um – Ihretwillen, Herr Lieutenant, denn das pfeifen hier die Spatzen von den Dächern, daß sie für Sie nach und nach ihr bißchen Geld hingegeben hat. Die Julia macht ihr keine Last, die lebt ja so nebenher von ein paar Brocken wie ein kleines Vögelchen. Und da mußt' ich daran denken, wie ich sie einstmals zuerst gesehen habe, als ich da drüben in dem Hause zu thun hatte – ein kleiner dummer Lehrbub'. Sie war damals noch ein junges schönes Mädchen, und ich habe gemeint, so wie sie müßte die Jungfrau Maria ausgeschaut haben, als sie noch auf Erden ging. Aber nicht bloß wegen ihrer Schönheit ist sie mir so unvergeßlich geblieben, sondern weil an dem Tage mein Vater verunglückt ist. Eine Mutter hatte ich schon nicht mehr, und wie nun die Leute gekommen sind und haben in den Keller heruntergeschrieen – denn dort mauerten wir – ›Alois, dein Vater ist verunglückt, sie bringen ihn eben tot heim!‹ und alles hat nur lamentiert und ist davongelaufen, um den Verunglückten zu sehen, so daß ich armer Wurm plötzlich ganz allein im Keller blieb und nicht wußte, wie mir geschehen war – sehen Sie, Herr Lieutenant, da ist auf einmal das schöne junge Mädchen dagestanden und hat den armen kleinen schmutzigen Lehrbuben in die Arme genommen, hat ihm das struppige Blondhaar gestreichelt, in dem Kalk und Spinnweben hingen, und hat gesagt: ›Du armer Bub', ach, du armer Bub'!‹ Und sehen Sie, das – das –« Er brach ab, schneuzte sich und sprach barsch weiter: »Also, Sie wissen nun – nicht Ihretwegen, sondern – na, die Sache ist abgethan – auf Wiedersehen in Berlin! Sorgen Sie, daß Sie so heimlich abreisen, wie Sie gekommen sind, es kann uns allen nur daran gelegen sein, daß die Geschichte totgeschwiegen wird. Guten Abend!«

Dann schlug die Thür, und er war aus dem Zimmer gegangen, es dem Offizier überlassend, sich mit sich selbst zurechtzufinden.

Der nahm seinen Hut und verließ mit zusammengepreßten Lippen das Haus, wütend beschämt, und doch im hintersten Grunde seiner Seele mit einem Gefühl unendlicher Erleichterung.

Er wanderte in der Finsternis am heimischen Grundstück vorüber, unten, längs des Stromes. Im Stübchen der Tante brannte Licht; es wollte etwas wie Mitleid mit der alten Frau über ihn kommen, da rief er sich selbst zur Ordnung. Nur keine Sentimentalität, nur kein Leben auf der sogenannten Mittelstraße! Ein Lieutenantsleben mit achtzehn Thaler Zulage monatlich – nimmermehr! Und als er dort stand und hinaufstarrte, reifte ein Entschluß in ihm – Afrika! Hinaus in eine andre Welt!

Vom Fenster des Eisenbahnwagens blickte er dann noch einmal zu dem Städtchen hinüber und suchte den spitzen Turm der Krautnerschen Villa. »O, dieses Mädchen!« Er ballte die Faust, er hatte sich doch recht redlich in diese blonde Nixe vergafft gehabt, und nun so! – Und dazu mußte er noch Wohlthaten von dem alten sentimentalen Narren annehmen, denn einen andern Ausweg gab es nicht! Er zündete sich eine Zigarre an und bei ihrem aromatischen Dufte beruhigte sich allmählich sein Grimm. Seiner Schulden ledig zu werden, das war am Ende nicht zu unterschätzen, wozu über das andre sich grämen!

Am nächsten Mittag kam er sehr gefaßt ins Kasino zu Tische und zwei Tage später reichte er, gleichzeitig mit seinem Abschied, das Gesuch um eine Stelle als Offizier in der deutschen Schutztruppe in Ostafrika ein.

»Nanu?« fragten die Kameraden, »wir meinten, Sie wollten heiraten?«

Er strich den Schnurrbart und antwortete nachlässig: »Ich passe absolut nicht zu einem Philister, das Glück kommt noch früh genug.« Und dann trank er seinen Porter mit Ale aus und sagte, er müsse auf den Bahnhof, um einen alten Onkel zu empfangen, der es sich durchaus in den Kopf gesetzt habe, die Sehenswürdigkeiten des Nestes zu bewundern; deshalb werde er auch heute abend nicht zu Tische kommen. Und der alte Onkel war Herr Alois Krautner, der dem Herrn Lieutenant helfen wollte, sich zu arrangieren.

*