|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aufsteigende und absteigende Entwicklung. – Verhältnis der Weddas zu den Dravidas und Singhalesen. – Ältere Nachrichten über die Weddas. – Ihre Zahl und Verbreitung, Körperbau und Behaarung. – Mangel an Kleidung und Schmuck. – Jagdgeräte, Nahrung und Tauschhandel. – Sprache und Seelenleben. – Fehlen von Zahlwörtern, Eigennamen und Religion. – Verwandtschaft mit den Menschen-Affen (Schimpanse). – Weddale Pygmäen und Akka-Pygmäen. Adam und Eva.

Die mächtige Bewegung, die durch Darwins Entwicklungslehre in alle Gebiete bei Wissenschaft eingeführt wurde, hat bekanntlich auch bei Anthropologie eine ganz neue und höchst fruchtbare Richtung gegeben. Unter den vielen bedeutungsvollen Fragen, die der forschende Menschengeist an diese junge Wissenschaft richtet, steht obenan diejenige nach dem Ursprung und der ältesten Geschichte unsres Geschlechts. Ist bei Mensch, wie Moses in seiner Schöpfungsgeschichte erzählt, ursprünglich rein und vollkommen aus der Hand des ihm ähnlichen Schöpfers hervorgegangen? Und hat der nach Gottes Ebenbild geschaffene Mensch des Paradieses erst durch den Sündenfall seine menschliche Schwachheit und Sündhaftigkeit erworben? Ist der heutige Kulturmensch moralisch und intellektuell herabgekommen, durch die gehäufte »Erbsünde« immer tiefer gesunken? – Oder verhält es sich umgekehrt: Ist unser heutiger Kulturorganismus das jüngste und vollkommenste Produkt eines langen und langsam aufsteigenden Entwicklungsprozesses? Haben wir uns durch mühsame Kulturarbeit im Laufe von Jahrtausenden allmählich aus den rohen Naturzuständen der »wilden« Naturvölker emporgearbeitet? Sind nicht diese letzteren selbst erst im harten »Kampfe ums Dasein« aus einer langen Reihe tierischer Vorfahren allmählich und stufenweis durch Umbildung entstanden?

Der Kampf zwischen diesen beiden entgegengesetzten Anschauungen erscheint wohl dem oberflächlichen Kenner noch unentschieden, vielleicht noch für lange Zeit. Wer aber tiefer in diese »Fragen aller Fragen« eingedrungen ist, wer mit Verständnis die wunderbaren Fortschritte der aufsteigenden Entwicklungslehre im Laufe der letzten beiden Dezennien verfolgt hat, der wird nicht mehr zweifeln, daß dieselbe schon heute den vollständigen Sieg über die entgegengesetzte, absteigende Degenerationshypothese gewonnen hat. Obgleich die letztere durch ihr hohes Alter geheiligt, durch die Autorität von Moses und Christus gestützt, durch den blinden Glauben von Millionen Menschen anerkannt ist, hat sie dennoch gegenüber den empirischen Beweisgründen der kritischen Wissenschaft heute schon ihren letzten Halt verloren.

Zu diesem Siege der aufsteigenden Entwicklungstheorie im Gebiete der Anthropologie haben viele verschiedene Forschungszweige beigetragen, vor allem die vergleichende Zoologie und Paläontologie, die vergleichende Anatomie und Ontogenie. Aber auch die vergleichende Ethnographie und Psychologie hat wichtige Beiträge dazu geliefert; und vor allem die gründliche Kenntnis jener niedersten Menschenrassen, die nur noch in schwachen Überresten hier und da aus grauer Urzeit übrig geblieben sind. Unter diesen »wilden« Naturvölkern niederster Stufe sind von ganz besonderem Interesse die Weddas, die ursprünglichen Urbewohner von Ceylon. Zahlreiche merkwürdige Mitteilungen über dieselben sind schon in den meisten älteren Beschreibungen der grünen »Paradiesinsel« zu finden. Aber erst vor wenigen Monaten ist ein großes Prachtwerk erschienen, das die interessante Naturgeschichte dieser höchst eigentümlichen »Naturmenschen« vollständig und im Zusammenhange darstellt.

Die Herren Dr. Paul Sarasin und Dr. Fritz Sarasin (aus Basel) hatten das Glück, beinahe drei Jahre (1882-1883, und später 1890) auf Ceylon zuzubringen. Ihre reichen Mittel erlaubten ihnen, mit einer Gründlichkeit, wie sie nur wenigen Reisenden gegönnt ist, ihre fleißigen Studien über die Naturgeschichte der wunderbaren Insel durchzuführen. Nachdem sie in zwei Bänden den zoologischen Teil ihrer »Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon« veröffentlicht hatten, ist jetzt auch der dritte Band derselben erschienen: »Die Weddas voll Ceylon und die sie umgebenden Völkerschaften, ein Versuch, die in der Phylogenie des Menschen ruhenden Rätsel der Lösung näher zu bringen« (mit Atlas voll 84 Tafeln, Wiesbaden 1893).

Der größte Teil dieses ausgezeichneten Werkes wird von einer äußerst sorgfältigen Beschreibung des Körperbaues und namentlich des Skelettes der ceylonesischen Völker eingenommen; die kritische Vergleichung desselben bei den drei Hauptvölkern, Weddas, Tamilen und Singhalesen – und weiterhin die Vergleichung derselben mit den andren Menschenrassen einerseits, mit den anthropoiden Affen anderseits, führt zu sehr wichtigen »allgemeinen anthropologischen Gesichtspunkten«. Im Anschlusse an diese detaillierte morphologische Beschreibung der wilden Weddas werden uns aber auch sehr interessante Beobachtungen über ihre Sitten und Lebensweise mitgeteilt, über ihren Charakter und ihre Beziehungen zu den umgebenden Kulturvölkern.

Als wichtigstes Gesamtresultat ergibt sich aus den umfassenden und gründlichen Untersuchungen der beiden Vettern Sarafin, daß die Weddas von Ceylon eine der ältesten und tiefststehenden Rassen des Menschengeschlechts darstellen, »eine Menschenvarietät, die an Alter ihre Nachbarstämme weit übertrifft«. In vielen wichtigen Merkmalen des Körperbaues (und insbesondere des festen Knochengerüstes) stehen sie den Menschenaffen, namentlich dem Schimpansen, weit näher als die Europäer. Sie sind als die besterhaltenen Überreste einer uralten »Primärvarietät« der lockenharigen Menschenart zu betrachten ( Euplocomen oder Cymotrichen). Diese uralte, kleine und schwarzbraune Rasse lebte in Vorderindien in einer »prädravidischen oder weddaischen Periode«, viele Jahrtausende vor Buddha und Christus; andre spärliche Überreste derselben (doch weniger rein erhalten) stellen die kleinen »peninsularen Weddastämme« dar, die einsam und zerstreut in entlegenen Gebirgswäldern Vorderindiens leben; die Kurumbas in den Nil-Giri-Gebirgen, die Kanikaren in den West-Ghats, die Juangs und andre sogenannte »schwarze Hindustämme«. Alle diese peninsularen Weddastämme gleichen ihren insularen Vettern auf Ceylon in folgenden Merkmalen: die Statur ist klein, die Hautfarbe dunkelbraun, das Kopfhaar lockig oder wellenförmig, der Bartwuchs spärlich (Bocksbart am Kinn), die Nase tief eingesattelt, mit breiten Flügeln, die Gliedmaßen lang und mager, das Skelett zierlich, der Schädel lang und schmal mit niedriger Stirn und kleiner Hirnkapsel. Außerhalb Vorderindiens sind solche Weddamenschen bisher nicht aufgefunden worden.

Als eine zweite, jüngere und bereits höher entwickelte Rasse des Menschengeschlechts sind die benachbarten » Dravidamenschen« zu betrachten. Sie sind zwar im ganzen den Weddamenschen noch nahe verwandt, unterscheiden sich aber doch schon bestimmt durch eine Anzahl von beständigen Merkmalen im Körperbau; je nach dem systematischen Standpunkte des Anthropologen kann er diesen unterscheidenden Charaktern den Wert einer Varietät, Rasse oder Spezies beilegen. Wahrscheinlich sind die Dravidavölker aus einem Zweige der uralten Weddastämme Vorderindiens hervorgegangen, die ursprünglich diese Halbinsel allein bewohnten. Gleich den letzteren sind auch die ersteren nachträglich erst nach Ceylon hinübergewandert. Die Dravidastämme haben aber später oft Beimischung von arischem Blute durch die von Norden eindringenden Inder erfahren. Als zerstreute Überreste der älteren Dravidavölker sind viele einzelne dravidisch sprechende Bergstämme Vorderindiens zu betrachten (so z. B. die schwarzen, durch starke Behaarung ausgezeichneten Todas), ferner die Tamilen von Ceylon und die Australneger von Neuholland (vergl. Kap. 28 meiner »Natürlichen Schöpfungsgeschichte«, 8. Aufl., 1889).

Viel jüngeren Ursprungs sind die Singhalesen, eine Mischrasse, die durch vielfache Kreuzung der arischen, von Norden eindringenden Inder und der Dravidas entstanden sind, und die außerdem auch mit den Weddas sich oft vermischt haben. In den tausendjährigen Kämpfen, die Singhalesen und Tamilen um den Besitz der Paradies-Insel führten, sind vielfach so innige Beziehungen zwischen beiden Rassen entstanden, daß oft schwer der Anteil jeder einzelnen an gewissen Eigentümlichkeiten zu bestimmen ist. Viel weniger innig gestalteten sich die Beziehungen beider Rassen zu der Urbevölkerung der Weddas. Diese zogen sich scheu vor ihnen in die entlegensten Jagddistrikte der Insel zurück. Hier konnten sie in einsamer Abgeschlossenheit viele wichtige Eigentümlichkeiten des primitiven, »paradiesischen« Naturzustandes treu bewahren.

XX.

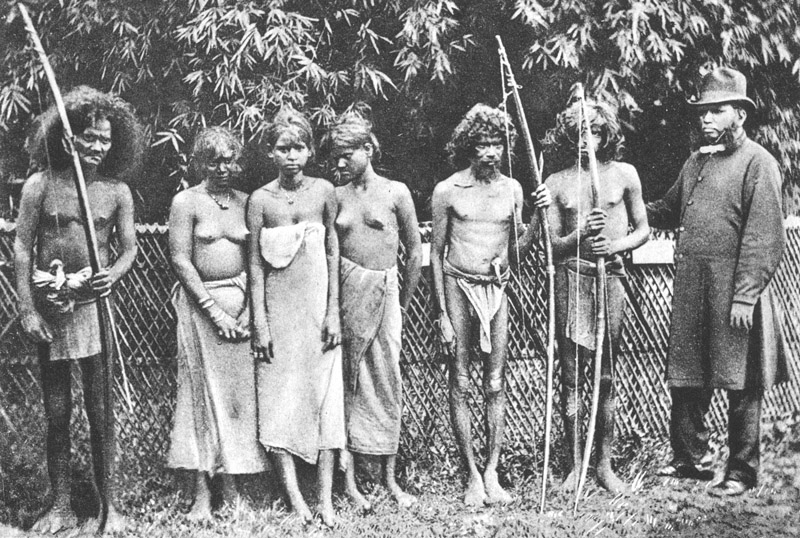

Wedda's, Urbewohner von Ceylon.

Die drei Weddamänner, bloß mit dem Lendenschurz bekleidet (S. 354), tragen in der Lendenschnur die Axt (S. 359), in der Hand Bogen und Pfeil. Von den drei Frauen trägt die eine (rechts) bloß das Lendentuch, während die beiden andren außerdem mit einem Halsband und Armspangen geschmückt sind (Kultur-Weddas). Der Aufseher (rechts) in englischer Kleidung ist ein Singhalese.

Einige Schriftsteller haben noch neuerdings die Ansicht vertreten, daß die Weddas die degenerierten Abkömmlinge hoher entwickelter Kulturvölker seien, entartete Singhalesen-Parias; durch Anpassung an die rohen Lebensverhältnisse des nomadischen Jägerlebens sollen sie ihre frühere Kultur eingebüßt haben und Stufe für Stufe gesunken sein. Diese »Degenerationshypothese« wird durch die gründlichen und umfassenden Forschungen der beiden Sarasin definitiv widerlegt. Auch die sichersten historischen Zeugnisse sprechen dagegen. In dem Traktate des Palladius über die Völker Indiens (aus dem vierten Jahrhundert) schildert uns ein reisender Thebaner aus Ägypten die wilden Weddas (– »Biddades« oder »Besades« –), ihren eigentümlichen Charakter und ihre primitive Lebensweise in den Felshöhlen und Bergwäldern von Ceylon, so getreu, daß der größte Teil seiner Beschreibung auch noch auf ihre heutigen sehr wenig veränderten Nachkommen paßt. Auch im Mahavanso, der wichtigsten aller singhalesischen Chroniken (aus dem fünften Jahrhundert) finden sich viele Angaben über die Urbevölkerung der Insel, die Yakas, die ganz auf die heutigen Weddas passen. In dem alten indischen Heldengedichte »Ramayana« werden dieselben schlechthin als » Affen« bezeichnet.

Die zahlreichen, von Sarasin zusammengestellten Angaben über die Weddas, die in älteren und neueren Reisebeschreibungen von Ceylon zerstreut sind, sind zwar zum größten Teil unvollständig und widersprechen sich auch in manchen Einzelheiten. Es ist aber bemerkenswert, daß sie trotzdem in sehr vielen und wichtigen Angaben übereinstimmen. Eine der besten und treffendsten älteren Schilderungen hat schon vor 66 Jahren der Holländer Haafner (1826) gegeben. Dieselbe ist so naturwahr und zugleich so tief empfunden, daß wir den wichtigsten Teil seines poetischen Bildes hier wörtlich folgen lassen: »Indessen treibt sich in diesen Wildnissen, von allen Mitlebenden durch undurchdringliches Buschwerk und tiefe Moräste abgeschnitten, ein wildes Geschlecht umher, der Sohn der Wälder, der freiheitliebende Wedda, welcher jede Unterwerfung verachtet und keinen Herrn anerkennt. Zufrieden mit seinen wilden Wäldern, um die ihn kein Europäer beneidet, lebt er glücklich und frei von Sorgen, und, so lange es der Natur gefällt, in einer glücklichen Armut; die Güter, welche die aufgeklärte Welt als ihre größte Glückseligkeit achtet, sind ihm unbekannt. In den dunkeln Wäldern, nur genährt durch den vorsorgenden Himmel, hat die Not seinen Hausrat erfunden; die hohle Hand ist sein Glas und ein Baumblatt seine Schüssel. Zusammen mit dem Elefanten tränkt er sich an dem beschatteten Strom, welcher zwischen moosbegrünten Bäumen fließt; kein eitles Begehren nach unnötigen Dingen stört die Ruhe seiner Seele, und unnütze Kenntnisse quälen nicht sein Gehirn. Sonne und Mond läßt er über sich scheinen, ohne zu streben, ihren Lauf zu ergründen; keine schwere Arbeit mattet seine Glieder ab, und er schwitzt nicht hinter dem Pfluge. Die Jagd ist seine angenehmste und liebste Beschäftigung, und die unerschöpflichen Wälder verschaffen ihm Überfluß an Nahrung; der Honig ist sein Salz, in welchem er das gefällte Wild in hohlen Bäumen vor Verwesung bewahrt und der sein trübes Wasser versüßt. Die wilden Fruchtbäume neigen ihre schwer beladenen Zweige über seinem Haupte, und in der Erde findet er schmackhafte und nährende Wurzeln. Mit dem Handbeil bewaffnet und von seinem Sohne begleitet, wandert er in den pfadlosen Wäldern und geht zur Jagd; sein Pfeil, der sicher trifft, schützt ihn gegen den Anfall reißender Tiere; begegnet er dem grausamen Panther auf seinem Weg, so macht er sich an ihn, die Feigheit verachtend, furchtlosen Gemütes, durchbohrt ihn zu gleicher Zeit mit seinem nie fehlenden Pfeil, und die Sehne seines Bogens schwirrt im Winde. Ermüdet von der Jagd ruht er unter grünen Lauben am Rand eines rauschenden Stromes, während ihn die liebliche Harmonie unzähliger Luftbewohner in den Schlaf wiegt. Eine Hütte von geflochtenen Zweigen, Raum genug für ihn und seine Familie, ist seine Wohnung; unter den dicht schattenden Wäldern lebt er sicher vor den brennenden Strahlen der Sonne. Er fürchtet keinen Feind noch Überfall als den der wilden Tiere, aber das Rauschen der trockenen Blätter und Zweige, die er zu diesem Zwecke in großen Haufen rund um seine Lagerstätte breitet, entdeckt ihm das Nahen des schleichenden Würgers So lebt er zufrieden und froh mit seinem Zustand in diesen tiefen Wildnissen umgeben von fremden Nationen, treibt ihn nicht die Neugier, ihre Sitten und Gewohnheiten zu untersuchen Seine Wälder sind seine Welt, der er vor allen andren Ländern den Vorzug gibt; seine Lebensweise hält er für die beste. O glückliches Vorurteil! gesegnete Neigung, die alle Gebrechen der Natur verbirgt und an ein allerentlegenstes Land seine Bewohner mit geheimen Banden kettet«

Die heutige Verbreitung der Weddas auf Ceylon beschrällkt sich auf jenen mittleren Teil des östlichen Niederlandes, der zwischen 7° und 9° nördlicher Breite liegt, zwischen 81° und 82° östlicher Länge. Im Westen ist dieses Weddagebiet umrahmt voll dem steilen östlichen Abfall des zentralen Gebirgsstockes, im Osten von der flachen, größteilteils voll Tamilen bevölkerten Meeresküste: die südliche Grenze bildet der Fluß Arukan-Aru, die nördliche Grenze eine Hügelkette, die von Trinkomali gegen Südwesten zum See Kauduluwewa zieht. Der größte Teil dieses weiten Gebietes ist Naturland und äußerst schwach bevölkert, durchschnittlich mit weniger als fünf Menschen auf die englische Quadratmeile; zahlreiche Hügelketten durchziehen die einsame Parklandschaft, welche durch die westlich aufsteigende Gebirgsmauer gegen die Regenmassen des Südwestmonsun geschützt ist und zum trocknen Teile der Insel gehört.

Die Zahl der Weddas, die noch gegenwärtig auf Ceylon leben, ist natürlich nur annähernd zu schätzen; sie beträgt kaum eine Promille der Gesamtbevölkerung. Diese beläuft sich nach dem Zensus von 1887 auf 2,760,000 Personen. Davon sind zwei Dritteile Singhalesen (1,847,000), ein Vierteil Tamilen (687,000), Europäer 5000 und Weddas nur 2220. Das Weddagebiet zerfällt in drei größere Distrikte: Tamankaduwa im Norden, Wellasse im Süden und Bintenne in der Mitte zwischen beiden. Innerhalb dieses weiten, größtenteils mit Buschwald bedeckten und äußerst wildreichen Gebietes leben die einzelnen Weddafamilien weit zerstreut. Nur längs der östlichen Küste, von Trinkomali bis Batticaloa, und weiter südwärts bis Arucan-Aru, sind streckenweis größere Ansiedelungen von Familiengruppen zu finden, wenngleich keine eigentlichen Dörfer. Allein diese sogenannten »Wedda-Dörfer« bestehen schon nicht mehr aus echten Naturweddas, sondern aus mehr oder minder seßhaft gemachten Kulturweddas; durch Berührung und teilweise Vermischung mit den Tamilen der Ostküste und mit den von Westen eingewanderten Singhalesen haben sie ihren ursprünglichen Charakter bereits eingebüßt; sie treiben, wenn auch in höchst primitiver Form, Ackerbau und Viehzucht. Diese Beschäftigung liegt aber dem ursprünglichen Naturwedda, dem freien Jäger, ganz fern.

Die Naturweddas wohnen nirgends in Dörfern oder größeren Ansiedelungen beisammen. Vielmehr bleiben die einzelnen Familien den größten Teil des Jahres völlig isoliert, jede nur mit der Jagd in dem ihr gehörigen Waldgebiet beschäftigt. Das ganze Weddaland stellt ein Netzwerk solcher Jagdgründe dar; jede Familie hält streng darauf, daß ihr ausschließliches und erbliches Jagdrecht in demselben von den andren streng respektiert wird; denn ihre Existenz hängt davon ab. Nur während der winterlichen Regenzeit, in den Monaten Oktober, November und Dezember, findet eine Annäherung und teilweise engere Berührung der isoliert lebenden Familien statt. Die niederen Wald- und Wiesengründe des Jagdgebietes werden dann überschwemmt, und die Weddas flüchten auf einen der zahlreichen felsigen Hügel, die überall zerstreut sind. Die Höhlen in Felsen dieser Hügel gewähren ihnen Schutz vor Sturm und Regen; größere Höhlen werden auch wohl zwischen mehreren Familien geteilt und durch Scheidewände von Laubwerk in Kammern getrennt.

Während dieser Regenzeit entwickelt sich auch ein lockerer sozialer Zusammenhang zwischen den stammverwandten, sonst isoliert lebenden einzelnen Familien. Heiraten werden geschlossen und gewisse gemeinsame Interessen verhandelt. So sind auch die primitiven Anfänge sozialer Organisation entstanden, die zur Bildung von lockeren Stammverbänden, Clans oder » Warges« geführt haben. Indessen existieren im ganzen auch zwischen den Familien eines Clans so wenige Berührungspunkte, und der wechselnde Vorstand derselben, ein erwählter »Senior« oder Stammeshäuptling, hat so wenig zu sagen, daß der ganze »Warge«-Verkehr nur sehr geringe Bedeutung erlangt. Krieg und Räuberei kommt bei den friedliebenden und ehrlichen Weddas nur äußerst selten vor; somit fehlen auch »Gesetz und Rechte«, die sich bei uns als »ewige Krankheit forterben«.

Betrachten wir zunächst die äußere Gestalt und den Körperbau unsrer Paradiesmenschen etwas näher, und vergleichen wir dieselben mit unsrer eigenen höchst entwickelten Menschenrasse einerseits, mit unsren pithecoiden Vettern, den Menschenaffen anderseits. Die Herren Sarasin haben eine derartige morphologische Vergleichung in musterhafter Weise auf das sorgfältigste durchgeführt, und zwar mit Bezug auf alle einzelnen Züge ebensowohl der äußeren Körperform als des inneren Körperbaues, insbesondere der Skelettbildung. Lange vergleichende Zahlentabellen, auf Tausende genauer Messungen gestützt, verleihen ihren Angaben eine exakte Sicherheit. Als wichtiges Gesamtergebnis geht daraus hervor, daß die Weddas in vielen wichtigen Beziehungen dem menschenähnlichsten unter den lebenden Affen, dem Schimpansen näher stehen, als die meisten übrigen Rassen, und insbesondere die Mittelländerrasse, zu der wir selbst gehören.

Der erwachsene Wedda ist im Durchschnitt klein, nur anderthalb Meter hoch; die mittlere Höhe beim Manne beträgt 153, beim Weibe 147 Centimeter. Die Beine und besonders die Arme sind mager, länger und schlanker im Verhältnis zum Rumpfe; Waden fehlen. Besonders fällt auf, daß sowohl oben der Vorderarm im Vergleiche zum Oberarm, als unten der Unterschenkel im Vergleiche zum Oberschenkel, länger ist als beim Europäer. Auch die Füße sind platter, und zwischen der großen Zehe und den übrigen klafft eine große Lücke. Wie auch bei andren indischen Völkern, ist die große Zehe den andren gegenübergestellt und kann zum Greifen benutzt werden, z. B. zum Aufheben einer Nadel, zum Spannen des Bogens, zum Umfassen eines Baumastes beim Klettern, nach Art der Affen.

Auch der Schädel, die wichtige Schutzkapsel des Gehirns, nähert sich beim Wedda in bedeutungsvollen Beziehungen mehr dem Affenschädel als demjenigen des Europäers. Der Schädel ist lang und schmal, die Stirn niedrig, das Gesicht breit, die Nase mit tiefem Sattel, flachem Rücken und breiten Flügeln; die Schneidezähne stehen schief vor, und das Kinn ist spitz. Die Schädelhöhle, also auch die Masse des von ihr umschlossenen Gehirns, bleibt um ein viertel Liter hinter derjenigen des Europäers zurück.

Die Hautfarbe der Wedda ist dunkelbraun oder schmutzig rauchbraun, am dunkelsten auf der Brust. Auch die tiefliegenden Augen sind dunkelbraun. Das Haar ist beständig schwarz. Die Behaarung des ganzen Körpers ist nicht besonders stark. Der Bartwuchs ist spärlich, besonders an den Wangen. Die erwachsenen Männer tragen beständig ein lockiges Haarbüschel am Kinn, einen charakteristischen Bocksbart. Das Haupthaar ist stark entwickelt und bildet, da es niemals gekämmt und geschnitten wird, einen mächtigen Busch. Im Affekt, beim Tanze, bei der plötzlichen Berührung mit Fremden, beim Erschrecken usw. haben die Weddas die Gewohnheit, den Kopf gegen die Brust zu senken und den langen Haarbusch über die Stirn herabfallen zu lassen, so daß das Gesicht ganz verdeckt wird.

Die Beschaffenheit des Kopfhaares ist von besonderer Wichtigkeit, da dieselbe ja neuerdings mit Recht immer mehr als eines der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung der Menschenrassen verwertet wird. Das grobe und rauhe Kopfhaar des Wedda ist weder kraus oder wollig (wie bei den Ulotrichen, den Negern, Papuas usw.), noch glatt und straff, wie bei den »straffhaarigen« Euthycomen (den Malayen, Mongolen und Ur-Amerikanern). Vielmehr ist das Haar der Weddas mehr oder weniger wellenförmig oder gelockt, wie bei den Australiern, den Dravidas und den Mittelländern: (oder »Kaukasiern«). Schon: vor 25 Jahren habe ich alle diese lockenhaarigen Rassen in meiner »Natürlichen Schöpfungsgeschichte« als Euplocomen zusammengesetzt und jenen straffhaarigen Euthycomen gegenübergestellt, als zwei Hauptgruppen der schlichthaarigen Menschen, Lissotrichen (vgl. die VIII. Aufl., 1889, S. 724-749). Die Herren Sarasin haben diese Einteilung nicht berücksichtigt, fassen aber unter dem neuen Begriffe der Wellighaarigen ( Cymotrichen) genau dieselben Rassen zusammen, die ich Lockenhaarige ( Euplocomen) genannt hatte.

Sehr interessant und wichtig sind die ausführlichen Mitteilungen, die die Herren Sarasin über die Lebensweise der Weddas machen, über ihre Sitten und Gebräuche, ihre Nahrung und Familienverhältnisse, ihre Beziehungen zur Umgebung und zu andren Organismen. Sie bezeichnen diesen inhaltreichen Abschnitt ihres Werkes nicht ganz passend als Ergologie; wir haben dafür schon seit längerer Zeit den Begriff der Ökologie oder Bionomie (»Haushaltslehre«), während Ergologie gerade umgekehrt die Lehre von den Arbeitsleistungen der einzelnen Organe bezeichnet, die »Physiologie« in dem jetzt gebräuchlichen engeren Sinne (vgl. meine Rede über Entwicklungsgang und Aufgabe der Zoologie, in den »Gesammelten populären Vorträgen über Entwickelungslehre«, Bonn 1879, II, S. 24).

Die Ökologie der Weddas wirft nach mehreren Richtungen bedeutungsvolle Streiflichter auf den ursprünglichen »paradiesischen« Urzustand unsres Geschlechts. Um diese richtig zu würdigen, müssen mir vor allem die ursprünglichen Lebensverhältnisse der Natur-Weddas untersuchen, die noch heute auf der uralten Entwicklungsstufe eines primitiven Jägervolkes verharren. Die Kultur-Weddas hingegen, die mehr oder weniger mit den benachbarten Kulturvölkern in Berührung gebracht und in die künstlichen Verhältnisse der Zivilisation wider Willen hineingezwängt worden, sind insofern lehrreich, als sie teilweise ein historisches Licht auf den ältesten Übergang des Naturmenschen zum Kulturmenschen überhaupt werfen.

Die reinen Natur-Weddas, deren einzelne Familien weit zerstreut und tief verborgen in den entlegenen Wildnissen ihrer Parkwälder wohnen, haben viele Züge der ursprünglichen Paradiesbewohner getreu bewahrt. Ein Teil derselben kennt noch keinerlei Kleidung und somit auch kein Schamgefühl. In völliger »Paradiesunschuld« gehen nicht allein die Kinder unbekleidet (– die ja auch bei den Kulturindern ganz nackt sind –), sondern auch die Erwachsenen beiderlei Geschlechts. So fand sie der Engländer Stevens, der längere Zeit unter den Weddas lebte (1888). Ebenso berichtet (1865) ein Tamil, daß sie keinerlei Kleidung haben, wenn sie unter sich sind, an ihren eigenen Orten. Auch andre Anthropologen nehmen auf Grund zahlreicher Zeugnisse an, daß »vor nicht langer Zeit völlige Nacktheit Regel war«. Wie Moses von Adam und Eva berichtet: »Und sie waren beide nackend, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht.«

Dagegen zeigen die Weddas, sobald sie mit andren Menschen in Berührung kommen, nicht allein große allgemeine Scheu vor denselben, sondern auch die ersten Spuren von Schamgefühl und zugleich von Schmuckbedürfnis. Dieses äußert sich zunächst in der Umgürtung mit einer Lenden-schnur. »Jeder Wedda, sowohl Mann als Weib, trägt, falls er nicht völlig nackt geht, eine Schnur um die Lenden.« Dieselbe wird gewöhnlich aus dem Bast eines Baumes gedreht, der Sanseviera zeylanica. Auch die Kinder der Singhalesen tragen meistens eine solche Schnur oder einen Bindfaden rings um die Hüften; vorn daran ist eine Münze oder Muschel, oder ein andres Schutzmittel gegen den »bösen Blick« befestigt. Die Lendenschnur ist als ein Vorläufer des Gürtels zu betrachten, phylogenetisch eines der ältesten Kleidungsstücke.

Die Lendenschnur oder der »Primitivgürtel« kann als die ursprünglichste Form des Schmuckes betrachtet werden. Sie dient aber auch praktischen Zwecken, indem verschiedene Gegenstände: Blätter, Rindenstücke, Tuchlappen usw. daran befestigt werden, auch die Axt wird oft daran eingeklemmt. Ferner spielt dieselbe bei den Natur-Weddas des Nilgaladistriktes eine interessante Rolle als Ehestifterin. Während bei den meisten Weddas gar kein Hochzeitszeremoniell existiert, bringt dort der Jüngling bei seiner Brautwerbung eine Lendenschnur mit und bindet sie um den Leib seiner Auserwählten. Diese ihrerseits schlingt eine selbstverfertigte Lendenschnur um die Hüften des Bräutigams und verläßt mit ihm die Eltern; damit ist die Ehe geschlossen. Bailey teilt darüber mit: »Der Mann trägt stets die Schnur, und nichts bringt ihn dazu, sie zu lassen. Ist sie verbraucht, so hat das Weib eine neue anzufertigen und ihm umzubinden.«

Als zweites Kleidungsstück (und zugleich Schmuck) gesellt sich bei vielen Weddas zur Lendenschnur der Blätterschurz; eine Gruppe von Blättern oder ein blattreicher Baumzweig, der vorn an der Schnur befestigt wird. Nachdem Adam und Eva die verbotene Frucht vom Baume der Erkenntnis gegessen hatten, »wurden ihrer beider Augen aufgetan, und wurden gewahr, daß sie nackend waren, und flochten Feigenblätter zusammen, und machten ihnen Schürzen« (1. Mosis 3, 7). Bald sind es die einzelnen breiten Blätter eines Strauches ( Helicteres?), welche die Weddas als »Feigenblatt« verwerten, bald die blätterreichen Zweige von zwei Rautensträuchern ( Atalanta und Glycosmis); beide duften aromatisch. Wenn mehrere und größere solcher Zweige über die Lendenschnur geschoben werden, so entsteht aus dieser primitiven Blätterbekleidung ein förmlicher » Blätterhüftrock«. Dieser wird auch von den Weddas bei ihren Tänzen als Schmuck angelegt und »durch den Tanz in drehende Bewegung versetzt, ein Vorbild der leichten Gewandung unsrer Ballettänzerinnen«. Die singhalesischen Waldbauern oder Wanniyas haben diesen Blätterrock bei ihren Tänzen von den Weddas übernommen und singen dazu folgendes zierliche Tanzliedchen:

»Spiele feine Tänze auf dem Tom-Tom

Für mein Liebchen,welches zierliche Tänze tanzt;

Tanze auserwählte Tänze,

Tanze mit dem Büschel von Blättern,

Tanze schöne, schöne Tänze,

Tanze, den Blätterbusch zum Kreise drehend,

O Freund, die Götter sind herbeigekommen!«

Statt des Blätterschurzes befestigen einige Weddas an ihrer Lendenschnur eine kurze Schürze, die aus dem Baste des Ritibaumes gefertigt ist (der Urticee Antiaris toxicaria). Die Rinde wird in Wasser eingeweicht und mit Steinen geklopft; der abgelöste Bast ist dann weich und biegsam wie grobes Leder. Eine solche viereckige Bastschürze (etwa einen Fuß hoch und zwei Fuß breit, am Gürtel durch Einstecken befestigt) sieht aus wie eine kurze Lederschürze. Leder ist aber den Weddas unbekannt; auffallenderweise verwenden sie Tierfelle überhaupt nicht zur Kleidung; die Kunst, solche zu gerben oder überhaupt zum häuslichen Gebrauche zu verwenden, kennen sie nicht.

An die Stelle des ursprünglichen Blätterschurzes oder der Bastschürze ist heutzutage bei der großen Mehrzahl der Weddas ein Tuchlappen getreten; sie verschaffen sich denselben durch Tauschhandel von den benachbarten Singhalesen oder Tamilen. Dieses »Schamtuch« ist bei den Männern nur ein kurzer und schmaler Streifen von Zeug; sein hinteres Ende wird am Kreuz durch die Lendenschnur geschoben, zwischen den Beinen durchgeführt und vorn unter der Lendenschnur durchgezogen; das übrig bleibende vordere Ende fällt darüber wie eine kleine Schürze herunter, oft nur von der Größe eines Handtellers. Die Frauen der Weddas suchen sich, wenn möglich, ein größeres Stück Tuch zu verschaffen; gewöhnlich reicht dessen herabhängender Vorderlappen bis zu den Knieen. Stets wird Tuch von weißer Farbe gewählt, dem sie vor jeder andren Farbe den Vorzug geben. Da aber die Weddas sehr unreinlich sind und ihre Waschung gewöhnlich der zufälligen Durchnässung des Regens überlassen, erscheint das weiße Schurztuch meistens sehr schmutzig.

Weitere Kleidung fehlt den Natur-Weddas vollständig; Kopfbedeckung und Fußbekleidung sind unbekannt. Das Brusttuch, das viele Frauen der Kultur-Weddas um den Busen schlagen, haben sie erst von den Tamilen oder Singhalesen übernommen. Schenkt man ihnen ein größeres Stück Tuch, so winden sie es einfach um den Leib. Auch nachts beim Schlafen decken sie sich nicht zu, sondern legen sich auf den nackten Erdboden. Obgleich ihre Jagd ihnen täglich Tierfelle liefern könnte, ziehen sie dieselben doch nicht ab und machen von ihnen keinerlei Gebrauch.

Wie jede Kleidung, so fehlt auch jeder Schmuck den ursprünglichen, von jeder Kultur noch unberührten Natur-Weddas vollständig; so z. B. in dem entlegenen, selten besuchten Nilgaladistrikt. Weder Männer noch Weiber und Kinder empfinden irgendein Bedürfnis, sich durch eine Verzierung auszuzeichnen. Somit fehlt diesen glücklichen Naturkindern eine der folgenschwersten und fast allen Menschen sonst zukommenden Schwächen, die persönliche Eitelkeit. Wenn wir bedenken, wie allgemein sonst das Schmuckbedürfnis selbst bei den niedersten Menschenrassen (– selbst den nackten Australnegern, Dajaks, Botokuden usw. –) verbreitet ist, wie zum mindesten Nasen, Lippen, Ohren usw. durch eingesteckte Steine, Stäbchen, Muscheln, Metallringe u. dgl. verziert (– oder vielmehr verunziert –) werden, so verdient jene absolute Schmucklosigkeit besonders hervorgehoben zu werden.

Die Mehrzahl der Weddas, insbesondere diejenigen an der Küste trägt allerdings heutzutage – außer der Lendenschnur – wenigstens einen bescheidenen Schmuck, nämlich irgendeinen Gegenstand, der in das durchlochte Ohrläppchen gesteckt wird. Die Durchbohrung geschieht mittels eines Dornes; der Schmuck, der hindurchgesteckt wird, ist von der verschiedensten Art: eine Zweigspitze, ein zusammengerolltes Blatt, ein Schneckenhaus, ein Knopf, ein Metallring, eine Perlenschnur, eine Patronenhülse usw. In früheren Zeiten scheint selbst dieser einfachste Schmuck den Weddas gefehlt zu haben und erst von den zivilisierten Nachbarn, den Tamilen und Singhalesen, auf sie übergegangen zu sein. Die letzteren legen auf diesen Schmuck großen Wert und tragen namentlich Metallringe sehr häufig nicht nur im Ohrläppchen, sondern auch in einem Nasenflügel. Ebenso schmücken sie sich sehr allgemein mit Perlenschnüren und Halsbändern, sowie mit Metallspangen an Armen, Beinen und Zehen, Auch dieser Schmuck hat sich von ihnen auf die Kultur-Wedda der Küste übertragen, während er den Natur-Weddas des Inneren unbekannt ist. Ebenso wenig kennen diese die Sitte des Tättowierens, die sonst bei niederen Rassen so verbreitet ist. Es hängt dies mit ihrem gänzlichen Mangel an Kunstsinn zusammen.

Nicht minder merkwürdig als der gänzliche Mangel an Kleidung und Schmuck ist bei den Natur-Weddas derjenige an Wohnung und Hausgerät. Während des neunmonatigen trockenen Sommers streifen die einzelnen Familien dieses primitiven Jägervolkes in ihrem Waldgebiet umher und übernachten unter freiem Himmel da, wohin sie die Wanderung zufällig fuhrt. Ein Lager wird nicht bereitet und ebenso keine Decke gesucht. Doch legen sie sich zum Schutze gegen den Wind gern an den Fuß eines dicken Baumstammes. In elefantenreichen Gegenden sollen die Weddas auch oft auf Bäume hinaufklettern und auf deren Ästen ihr Nachtlager suchen. Aber auch dann bereiten sie sich kein eigentliches Lager aus zusammengelegten Zweigen, wie es doch selbst die Menschenaffen tun: Orang und Gorilla. In der nassen Winterzeit (Oktober bis Dezember), wo die Niederungen ihrer Parkwälder von den andauernden Regenmassen des Nordost-Monsun überschwemmt werden, flüchten die Weddas auf die höher gelegenen Hügel und suchen hier nächtlichen Schutz unter überhängenden Gneisfelsen. Man hat deshalb diese Naturmenschen auch »Felsen-Weddas« genannt ( »Rock-Vedda«). Eigentliche Höhlen im Felsen finden sich selten. Gewöhnlich sind es überhängende Felsenplatten von Gneis, die ihnen Schutz gegen Regen und Wind gewähren. Gewöhnlich übernachtet nur eine Familie unter einem solchen Felsendach; doch kommen hier und da auch größere Höhlen vor, die durch ein oder zwei Scheidewände (von Laubwerk) in zwei oder drei Kammern geteilt sind, für ebensoviele Familien. Unter dem Felsendache schlafen sie auf der nackten Erde, platt ausgestreckt. Oft wird trockenes Laub oder Reisig rings umher gelegt, damit dessen Rascheln das Nahen eines nächtlichen Tieres verkünde. Irgendwelche Hausgeräte finden sich in diesen Felshöhlen nicht; ebenso wenig finden sich solche oder andre Kunstprodukte oder Vorräte in der Erde, die am Boden dieser Höhlen aufgegraben wurde.

In einigen Teilen des Weddalandes finden sich primitive Schutzhütten zum Übernachten, die als erste Anfangsstufe einer künstlichen Menschenwohnung betrachtet werden können. Ein paar Pfähle (junge Stämmchen oder Baumäste) werden senkrecht in den Boden gesteckt; ein paar andre, längere Pfähle werden mit ihren oberen Enden durch Bast oben an den ersteren befestigt, und nun werden über diese schräg angelehnten Stangen querüber Baumzweige, Gras oder Stroh gelegt, die Lücken mit Moos oder Erde ausgestopft. Dieses halbe Schutzdach, vorn und an beiden Seiten offen, hält wenigstens am Rücken den Wind und Regen von den paar Menschen ab, die unter ihm die Nacht zubringen.

Gegen die Küste hin treten an die Stelle dieser halben, bald ganze Schutzdächer, indem nach beiden Seiten hin schräge Stangen zeltartig in den Boden gesteckt und mit Baumzweigen oder Gras bedeckt werden: Indem dann niedere Lehmwände unter denselben sich erheben, entsteht die einfachste Form einer wirklichen Hütte, deren verschiedene Entwicklungsstufen bei den zivilisierten Küsten-Wedda zu finden sind.

Ebenso wie die Natur-Weddas in ihrem ursprünglichen Paradieszustande keine Wohnung und Kleidung besitzen, ebenso fehlt ihnen eigentliches Hausgerät. Eß- und Trinkgeschirr, Becher und Schüsseln, Messer und Gabeln sind ihnen unbekannt. Von der primitiven Kunst der Töpferei, wie von derjenigen der Metallgewinnung und Bearbeitung haben sie keine Vorstellung, ebenso wenig von der Kochkunst. Ihre vegetabilischen Nahrungsmittel genießen sie roh; Fleisch, ihre wichtigste Speise, wird roh am Feuer geröstet. Merkwürdigerweise fehlen ihnen auch Steinwerkzeuge völlig. Die Steinbeile, Steinpfeile, Steinmesser, Steintöpfe usw., die bei so vielen Naturvölkern tiefster Stufe sich finden, und die uns an die »Steinzeit« unsrer wilden Vorfahren erinnern, sind bei den Weddas vergeblich gesucht worden. Dieser Mangel ist um so auffallender, als in dem benachbarten Vorderindien Steinwerkzeuge in Menge gefunden worden sind.

Die einzigen Werkzeuge, die alle Natur-Weddas besitzen, sind aus Holz gefertigt; es sind ihre unentbehrlichen Jagdgeräte, Bogen und Pfeil, Axt und Feuerbohrer. Der einfache Bogen ist meistens nahezu 2 Meter lang, aus einem kleinen Baumstamm oder aus dem Ast eines größeren Baumes hergestellt, durch Abschneiden der Ästchen (mittels einer Pfeilspitze) roh geglättet. Die Sehne des Bogens ist schnurförmig, durch spirale Drehung aus einem 2–3 Zentimeter breiten Baststreifen gefertigt; sie wird an beiden Enden des Bogens durch einen Knoten befestigt. Die Pfeile sind ursprünglich einfache Holzpfeile und bestehen aus einem zugespitzten Aste oder Sprosse eines kleinen Sterkuliazeenbaumes ( Pterospermum); gewöhnlich ist derselbe nahezu einen Meter lang, sorgfältig geglättet, am vorderen (spitzen) Ende 11 Millimeter dick, am hinteren nur 9 Millimeter. Das letztere ist meistens befiedert, indem ein Federkamm (aus den Schwungfedern eines größeren Vogels) durch Bastschnur daran befestigt wird. Wenn irgend möglich, verschaffen sich aber die Weddas für ihre Holzpfeile von den benachbarten Singhalesen oder Tamilen eiserne Klingen; diese sind lanzettförmige Blätter, 1–2 Zentimeter lang, 20–40 Millimeter breit; hinten läuft die spitze Klinge in einen spitzen dünnen Stil aus, der in dem Markkanal des Pfeilschaftes eingestoßen und außerdem noch durch umgewickelte Bastschnur befestigt wird. Die Weddas erhalten diese eisernen Pfeilklingen, ebenso wie die eisernen Klingen ihrer Äxte, durch den eigentümlichen, noch zu erwähnenden Tauschhandel.

Die Axt ist das wichtigste Instrument des Natur-Wedda, das er beständig bei sich führt; gewöhnlich an die Schulter gelehnt oder durch die Lendenschnur gesteckt. Die Axt gleicht einem gewöhnlichen rohen Holzbeil; der hölzerne Stil, 50–70 Zentimeter lang, ist ein gerader, geglätteter Baumast, dessen Rinde entfernt ist; seine Dicke beträgt 20 bis 30 Millimeter. Die eiserne Klinge ist keilförmig, 13 bis 17 Zentimeter lang, 5–7 Zentimeter breit; sie enthält am dicken Ende eine Öse, durch die der hölzerne Stiel hindurchgesteckt und mittels eines eingetriebenen kleinen Holzkeils befestigt wird. Die Axt dient dem Wedda nicht allein als Werkzeug, sondern auch als Waffe; er verteidigt sich damit gegen die Angriffe des wilden Büffels und des gefürchtetsten Raubtieres, des Lippenbären. Mit der Axt fällt er junge Bäume, schneidet Baumäste ab, holt die Honigwaben aus hohlen Bäumen heraus, schält das eßbare Mark von der Rinde gewisser Bäume ab. Die Axt ersetzt zugleich den Gebrauch des fehlenden Messers; das erlegte Wild wird damit abgehäutet, das Fleisch damit zerschnitten usw.

Feuer verschaffen sich die Weddas wie viele andre Naturvölker niederer Stufe, durch einen hölzernen Feuerbohrer. Derselbe besteht aus zwei Holzstücken, einem schmalen flachen Brettchen mit einer kleinen Pfanne (dem festgehaltenen »Pfannholz«) und einem runden geraden Stabe von 40 Zentimeter Länge, dem »Bohrholz«; beide Stücke werden aus dem weichen und leichten Holze eines und desselben kleinen Baumes (aus der Familie der Sterkuliazeen) gefertigt, des Pterospermum suberifolium (desselben, welcher das Holz für die Pfeile liefert). Das untere etwas verdickte Ende des senkrecht in die Pfanne gedrückten Bohrholzes wird zwischen den Händen so rasch hin und her gedreht, daß innerhalb weniger Minuten die feinen Bohrspäne in Glut geraten. Indem dürre Blätter und Moos an die Pfanne gehalten und durch sorgfältiges Anblasen in Flamme versetzt werden, entsteht in kurzer Zeit Feuer.

Das Fleisch, das die Hauptnahrung der Natur-Weddas bildet, wird entweder am Feuer frisch geröstet und sogleich verzehrt, oder es wird in Streifen geschnitten, über dem Feuer geräuchert und getrocknet und sodann als trockener Vorrat aufbewahrt. Früher wurde dasselbe mit Honig eingemacht und in hohlen Bäumen versteckt, deren Öffnung zugestopft wurde. Auch jetzt noch ist Fleisch mit Honig gemischt die Lieblingsspeise der Weddas. Dem Affenfleisch geben sie den Vorzug vor allem andren; demnächst gilt das Fleisch des wilden Schweines und der großen Talagopa-Eidechse ( Varanus bengalensis) als besonderer Leckerbissen. Vom Hirsche verzehren sie nicht bloß das Fleisch, sondern auch das Knochenmark. Außerdem schießen die Weddas auch viel kleineres Wild: Flederfüchse ( Pteropus), Eichhörnchen, Hasen, Stachelschweine, Schuppentiere u. a. Ferner verzehren sie viele Arten von Vögeln und Süßwasserfischen; auch diese werden sehr geschickt mit Bogen und Pfeil erlegt. Tiere, deren Fleisch die Weddas nicht essen, sind die gewöhnlichen Raubtiere der Insel: insbesondere Bär, Leopard und Schakal.

Aus dem Pflanzenreiche entnehmen die Natur-Weddas eine große Anzahl von Nahrungsmitteln, die sie meistens roh verzehren, seltener am Feuer geröstet. Wurzeln und Baumrinden, faules Holz und Baummark, Blätter und Früchte werden gegessen. Ihr wichtigster vegetabilischer Nährstoff ist die Knolle der Yamswurzel oder »Uyala« ( Dioscorea tomentosa). Dieselbe wird von den Frauen mittels eines dicken Stabes oder eines besonderen, unten lanzenförmig zugeschärften »Grabstockes« aus der Erde gegraben und am Feuer gebraten. Unter den zahlreichen Früchten des Waldes ist die große wilde Brotfrucht die vornehmste ( Artocarpus nobilis). Eine sehr beliebte Speise ist zerfallenes Holz, das aus hohlen Bäumen herausgeholt und mit Honig zu einem Brei verarbeitet wird. Sehr bemerkenswert ist es, daß die Natur-Weddas, die in den entlegensten Distrikten ihr Jagdgebiet haben, die wichtigsten Kulturpflanzen von Ceylon, Reis und Kokosnuß, noch heute nicht kennen. Auch den Alkohol kennen sie nicht und äußern großen Abscheu gegen seinen Genuß. Dagegen ist die Gewohnheit des Betelkauens und ebenso auch des Tabakkauens der großen Mehrzahl der Weddas bereits bekannt geworden.

Das Salz ist den Natur-Weddas unbekannt, und wenn sie es kennen lernen, weisen sie es zurück; es sei schlecht und verursache Krankheit und Schmerzen. Dagegen haben die Kultur-Weddas an der Küste den Gebrauch des Salzes von den Tamilen erlernt; diese kochen auch ihre Speisen teilweise mit Salzwasser. Die Stelle des Salzes, als Würze der Nahrung (und besonders des Fleisches) vertritt bei den Weddas der Honig. Sie gewinnen ihn in großen Mengen von mehreren verschiedenen Bienenarten: Buschbienen, die ihre Waben an Gebüsch und Baumästen aufhängen; Baumbienen, die ihr Nest in hohlen Bäumen anlegen; und Felsenbienen, deren Waben in freier Lage an steilen Felswänden angeheftet werden. Honig und Wachs werden nicht nur als wichtigste Nahrungszutat täglich verwertet, sondern auch als Objekt des geheimen Tauschhandels, ebenso wie getrocknetes Fleisch.

Dieser merkwürdige geheime Tauschhandel, schon von Plinius erwähnt, scheint seit Jahrtausenden fast der einzige Verkehr zu sein, der sich zwischen den wilden Weddas und den von ihnen scheu gemiedenen benachbarten Kulturstämmen, Singhalesen und Tamilen, fortspinnt. Da die Weddas die Gewinnung und Bearbeitung des Metalls nicht kennen, eiserne Äxte und Pfeilklingen aber ihre unentbehrlichsten Werkzeuge sind, müssen sie zu deren Erlangung sich an die Grobschmiede des nächstgelegenen Dorfes wenden. Sie schleichen sich bei Nacht an dasselbe heran, hängen eine Portion trockenes Fleisch und Honig an die Tür des Schmiedes und zugleich ein Modell der Axt oder der Pfeilklinge, die sie wünschen. Dieses Modell, aus Ton oder einem Blatte gefertigt, gibt Größe und Form der gewünschten Eisenwaffe an. Der Schmied fertigt letztere innerhalb weniger Tage an und hängt sie vor die Tür; bei Nacht holt sie der Wedda ab. Ist er damit zufrieden, so legt er noch ein Geschenk hinzu. Da der Tausch für den Schmied sehr vorteilhaft ist, unterläßt er nicht, den Wunsch des Wedda bald zu erfüllen, um so weniger, als er sonst einen Pfeilschuß des letzteren zu fürchten hätte. Im Nilgaladistrikt hat sich dieser geheime, früher allgemein geübte Tauschhandel der Weddas noch bis heute erhalten; bei der Mehrzahl ist aber an dessen Stelle heute der offene Tauschhandel getreten. Die Kultur-Weddas der Küste haben auch teilweise den Wert und Gebrauch des Geldes kennen gelernt.

Die Scheu der Weddas vor andren Völkern und ihre Abneigung, mit den benachbarten Kulturstämmen in Verbindung zu treten, ist ebenso alt als wohlbegründet; sie ist auch gegenseitig, da die zivilisierten Tamilen und Singhalesen sie als tiefstehende »Wilde« mit stolzer Verachtung behandeln: sie gelten letzteren als ein ganz fremdes, von den Tieren des Waldes wenig verschiedenes Volk. Trotzdem hat schon seit Jahrtausenden wie auch noch heutzutage vielfache Vermischung zwischen ihnen stattgefunden, und sind vielfache Zwischenformen zwischen ihnen aufzufinden. Eine sorgfältig Vergleichende ethnologische Untersuchung kann in den verschiedenen Formen und Kulturzuständen der halbzivilisierten Küsten-Weddas, verglichen mit ihren wilden Vorfahren einerseits, und mit den stufenweis gemischten Singhalesen und Tamilen anderseits, nicht allein interessante historische Beziehungen dieser verschiedenen indischen Volksstämme entdecken, sondern auch wichtige Hinweise auf die ältesten Stufen der primitiven Kulturentwicklung überhaupt.

Die Sprache der Weddas, obwohl sehr unvollständig bekannt, gibt in dieser Beziehung einige merkwürdige Aufschlüsse; in ihrer Dürftigkeit entspricht sie der hochinteressanten Einfachheit des beschränkten Vorstellungskreises, in dem sich das Seelenleben dieser einfachen Naturkinder bewegt. Die meisten Wörter, die gegenwärtig den dürftigen Sprachschatz der Weddas zusammensetzen, sind dem Singhalesischen entnommen; aber oft eigentümlich modifiziert, so daß die benachbarten Singhalesen selbst das von ihnen entlehnte Wort in dem fremden Dialektkleide kaum wiedererkennen. Historische, linguistische und psychologische Betrachtungen setzen es außer Zweifel, daß die singhalesische Sprache (– von einer alten arischen Sprachform abgeleitet –) den Weddas ursprünglich fremd war, und erst von ihnen angenommen wurde, nachdem die ersteren erobernd in die Insel eingedrungen waren und die wilde Urbevölkerung aus einen engen Waldbezirk zusammengedrängt hatten. Es sind ja viele Beispiele davon bekannt, wie rasch und leicht niedere Volksstämme die überlegene Kultursprache eingedrungener oberer annehmen.

Die Sprache der Kultur-Weddas an der Ostküste von Ceylon enthält bald mehr singhalesische, bald mehr tamilische Elemente, je nachdem sie mehr mit jener oder mit dieser Rasse in engeren Verkehr getreten sind. Die wenig bekannte Sprache der Natur-Weddas im Inneren hingegen scheint noch eine Anzahl Wörter aus ihrer alten Ursprache zu enthalten – falls eine solche in artikulierter Form schon vorhanden und der ganzen Rasse gemeinsam war! Die Sarasin haben die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß selbst die Bezeichnungen der ihnen wichtigsten Gegenstände: Axt, Bogen, Pfeil, Baum, Berg, Wasser usw., ebenso die Namen ihrer wertvollsten Jagdtiere, oft in nahe liegenden Distrikten verschieden sind; bisweilen selbst bei nahe verwandten Familien verschieden; manche Familien verstehen nicht die betreffende Bezeichnung einer Nachbarfamilie, obwohl diese nur sehr wenige Meilen entfernt (aber isoliert!) lebt. Es scheint dies auf einen polyphyletischen Ursprung der Sprache (aus getrennten Wurzeln) hinzudeuten, wie er auch durch andre tiefstehende Naturvölker (z. B. Neger) wahrscheinlich gemacht wird.

Eigennamen zur Bezeichnung der einzelnen Personen scheinen den Natur-Weddas ursprünglich zu fehlen; zur Unterscheidung in der Familie sagen sie: »Großer Mann, kleiner Mann, alter Mann, junger Mann« usw. In einzelnen Distrikten (z. B. in Wewatte) haben sie Eigennamen angenommen.

Zahlwörter fehlen vollständig! Fragt man in einer Gruppe von Natur-Weddas einen, wie viel Genossen er hat, so versteht er das nicht: versucht man ihm die Frage deutlicher zu machen, so deutet er der Reihe nach auf die einzelnen Personen und ruft dabei: eka, eka, eka! (eins, eins, eins!) An der Küste haben die Kultur-Weddas etwas zählen gelernt, zunächst an den Fingern, bis fünf oder zehn; einige haben es auch weiter gebracht: allein es geht sehr schwer und langsam! Die dressierten Kulturhunde im Zirkus Renz, welche bis dreißig und darüber zählten, haben diese Kunst rascher gelernt! Und doch ist die Zahl die Grundlage der Mathematik!

Da die Natur-Weddas die Zahlen nicht kennen, so wissen sie auch nicht, wie alt sie sind. Ein sehr bejahrter Kultur-Wedda, nach seinem Alter befragt, antwortete nur: »Sehr alt«! und ein andrer: »Wie kann ein Kataputschi das wissen«? (Kataputschi bedeutet »Buschkäfer« und ist der Spottname, mit dem die Tamilen die Küsten-Weddas belegen). Natürlich fehlen demnach auch Maßbezeichnungen für Größen, Entfernungen u. a. m. Es existiert keine Zeiteinteilung für Tage, Stunden, Monate, Jahre! Die Monatsperiode können sie nach der Wiederkehr des Vollmonds unterscheiden; aber Jahresperioden kennen sie nicht.

Schon diese linguistischen Tatsachen sind äußerst bezeichnend für den höchst beschränkten Vorstellungskreis, in dem sich das Seelenleben dieser primitiven Naturmenschen bewegt. Der geringen Größe und Ausbildung ihres Gehirns entspricht ihre geringe Fähigkeit zu lernen und Kulturbegriffe aufzunehmen: ihr geringes Interesse und Verständnis für diejenigen höheren Seelentätigkeiten, die den Kulturmenschen zur Pflege der Kunst und Wissenschaft geführt haben. Die englische Regierung, die diese unschuldigen naiven Naturkinder mit Gewalt in die Zwangsjacke der Kultur stecken will, hat schon seit fünfzig Jahren Ansiedelungen und auch Schulen für die Weddas gegründet. Der gute Sir Emerson Tennent in seinem vortrefflichen Werke über Ceylon freut sich über die Fortschritte, welche die angesiedelten Weddas in diesen Schulen, insbesondere auch in den Lehren des Christentums gemacht haben. Diese schönen Illusionen hat der negative Erfolg der letzten beiden Dezennien vollständig beseitigt, die Schulen sind längst wieder geschlossen und die Christenlehre längst vergessen. Selbst der Missionar Gilliligs, nach dem mehrere hundert Weddas »auf Bekenntnis des Glaubens an Christus hin willig waren, ihren Aberglauben aufzugeben«, muß mit Schmerzen bekennen, »daß fast alle von diesen wieder zu ihren früheren Gewohnheiten und Narrheiten zurückgekehrt sind. Was sie früher hörten, haben sie längst vergessen« (– wenn überhaupt begriffen! –). Und dasselbe gilt von der gewaltsamen Dressur im Zählen und Rechnen, Schreiben und Lesen, in denen man die bemitleidenswerten Kultur-Weddas mühsam ein Stück vorwärts gedrängt hat. Wenn irgend möglich, verzichten sie auf diese Zivilisationsbeglückung und flüchten wieder zur einsamen Jagd in ihren stillen Wäldern zurück. Nach dem offiziellen Zensus von 1881 ist von den noch existierenden (zirka 2200) Weddas »nur ein einziges, und zwar ein männliches Individuum Christ!« Alle die gewaltsamen Zivilisationsversuche von Regierungsbeamten, Lehrern und Missionaren haben nur einen äußerlichen, aber keinen bleibenden Erfolg gehabt.

Es bedarf kaum des Hinweises darauf, wie wenig die abstrakten Lehren eines idealen Christentums geeignet sind, in die beschränkten Köpfe eines so tiefstehenden Naturvolkes, wie die Weddas sind, einzudringen: geschweige denn zu dessen Veredelung und moralischer Vervollkommnung beizutragen. Das letztere ist aber deshalb um so mehr zu bezweifeln, als wir durch die eingehende Schilderung der Herren Sarasin und die damit übereinstimmende Darstellung der besten früheren Beobachter ein äußerst vorteilhaftes Gesamtbild von dem moralischen Charakter dieses unschuldigen Naturvolkes erhalten. Mehr oder weniger einstimmig werden folgende Eigenschaften des Wedda-Charakters gerühmt: Zufriedenheit und Harmlosigkeit, natürliche Herzensgüte, hohes persönliches Ehr- und Freiheitsgefühl, strenge Wahrheitsliebe, Gastfreundschaft, Mitleid, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Schonung fremden Eigentums, Mut im Kampfe, Ausdauer im Ertragen von Schmerzen und Gelassenheit im Sterben. Besonders löblich ist ihr einfaches Familienleben: Die Natur-Weddas leben durchgängig in strenger Monogamie und sind sehr zärtlich gegen ihre Kinder; die Männer sind sehr eifersüchtig und bestrafen den (selten vorkommenden) Ehebruch mit dem Tode des Nebenbuhlers. Die gleiche Strafe (durch einen Pfeilschuß) trifft auch den Wilddieb, der das Jagdgebiet der Familie – ihr wertvollstes persönliches Eigentum! – verletzt. Sonstige Vergehen und Strafen kommen kaum vor. Diebstahl und Mord, namentlich Raubmord, sind fast unbekannt; insbesondere auch Kindesmord; auch Krieg kommt sehr selten vor, da die einzelnen Familienstämme, die Clans oder Warges, isoliert leben und ihr Jagdgebiet gegenseitig respektieren.

Gegenüber diesen Lichtseiten des naiven Weddacharakters erscheinen seine Fehler größtenteils als die notwendigen Schattenseiten: Vor allem ausgeprägte Fremdenscheu und tiefe Abneigung gegen die Kulturmenschen (– meiner Meinung nach sehr berechtigt! –), hartnäckiger Trotz, ferner große Reizbarkeit und Jähzorn (besonders wenn sie verspottet oder ausgelacht werden). Wenn Weddas zuerst mit Europäern in Berührung kommen, geraten sie in große Aufregung und beantworten die an sie gestellten Fragen mit sehr lauter und rauher, oft mit brüllender Stimme, die tief aus der Kehle oder der Brust zu kommen scheint. Mißtrauen und Verachtung des Fremden, zugleich Stolz und Selbstgefühl sprechen sich darin aus. Behandelt man sie dann aber freundlich, so besänftigen sie sich und antworten bald ruhiger, mit gemäßigter Stimme. Unter sich sprechen sie selbst oft sehr leise; die Stimme wird lispelnd und kaum verständlich. Gegen die hochmütigen Singhalesen und besonders gegen die rohen Tamilen, welche die armen Weddas stets mit Spott und Verachtung, oft gewalttätig und grausam behandeln, hegen die letzteren einen wohlberechtigten Haß, viel mehr als gegen die Europäer, die sie als »weiße Vettern« respektieren. Daß sie vor jenen fliehen und ihre rohen Angriffe gelegentlich mit einem tödlichen Pfeilschuß beantworten, wird ihnen kein billig Denkender zum Vorwurf machen.

Neuen Gegenständen gegenüber, die sie zum ersten Male sehen, z. B. Spiegel, Streichfeuerzeuge, Schießwaffen usw. verhalten sich die ursprünglichen Natur-Weddas sehr ähnlich den höheren Affen. Überhaupt würde eine eingehende Psychologie dieses uralten Naturvolkes, eine kritische Vergleichung seines einfachen Seelenlebens mit demjenigen der anthropoiden Affen einerseits, der Kulturmenschen anderseits, höchst wichtig und dankbar sein. Wie in der primitiven Einfachheit ihrer äußeren Lebensverhältnisse, so sind diese »Urmenschen« auch in dem beschränkten Gebiete ihres tiefstehenden Seelenlebens viel interessanter durch das Viele, was sie nicht besitzen, als durch das Wenige, was sie besitzen.

Dieser Satz gilt auch von der ganz primitiven Religion der Weddas, falls man von einer solchen überhaupt sprechen kann. Die ursprünglichen reinen Natur- Weddas, wie sie noch in einzelnen zerstreuten Familien in den Wildnissen des Nilgaladistriktes verborgen sind, besitzen eigentlich gar keine Religion. Sie kennen keinen Gott, weder als Schöpfer noch als Regierer der Welt; sie kennen auch keine guten und bösen Geister, keine Dämonen und Manen, keine Zauber und Wunder. Über Entstehung und Ursachen der sie umgebenden Welt machen sie sich ebensowenig Gedanken, als ihre Waldgenossen und Leckerbissen, die schwarzen Affen oder Wanderus ( Presbytis s. Semnopithecus). So wenig wie diese letzteren glauben auch die Weddas an eine immaterielle Seele, an einen menschlichen Geist, der beim Tode den Körper verläßt. Der darauf bezügliche und auch jetzt noch sehr verbreitete Aberglaube und der damit verknüpfte Manen- und Ahnenkultus war dem naiven Naturmenschen ursprünglich unbekannt; er ist das erste Produkt gereifter Phantasie und des aufkeimenden Bedürfnisses, die unbekannten Ursachen der umgebenden Welträtsel zu ergründen.

Sehr bezeichnend und merkwürdig ist in dieser Beziehung auch die Tatsache, daß die Natur-Weddas keine Todesfurcht und keinerlei Leichenbestattung kennen. Wenn einer der Ihrigen stirbt, lassen sie die Leiche einfach an demselben Fleck liegen und verlassen diesen Ort für längere Zeit, mindestens bis die Verwesung der Leiche vollendet ist. Auch gegen deren Skelett verhalten sie sich völlig gleichgültig. Die Herren Sarasin haben eine beträchtliche Anzahl höchst wertvoller Skelette und Schädel von Weddas in Anwesenheit ihrer Stammesgenossen, und selbst ihrer nächsten Verwandten gesammelt und mitgenommen, ohne daß letztere irgendwelchen Einspruch erhoben oder selbst nur einige Scheu bezeigten.

Bei vielen Weddas hingegen werden die Leichen roh im Sande verscharrt oder wenigstens mit Laub bedeckt; und die ackerbautreibenden Kultur-Weddas haben auch bereits die Bestattungsgebräuche der benachbarten Tamilen oder Singhalesen übernommen, zugleich mit dem daran geknüpften Aberglauben. Bei diesen Kultur-Weddas – und jetzt bereits bei vielen Natur-Weddas – sind auch schon andre mystische Vorstellungen und damit verknüpfte abergläubische Gebräuche, religiöse Gesänge und Tänze, in Aufnahme gekommen. Da findet sich schon ein besonderer Manen- und Dämonenkultus, eine eigentümliche »Pfeilverehrung« (mit »Pfeiltanz«), eine Anzahl von Zaubersprüchen, Zauberschnüren u. dgl. m. Auch von einem Fortleben der Seele nach dem Tode haben diese Kultur-Weddas mehr oder minder rohe Vorstelluugen. Es scheint aber, daß alle diese Ideen erst von den halbzivilisierten Tamilen oder Singhalesen adoptiert sind und den ursprünglichen Natur-Weddas fremd waren.

Mit Recht weisen die Herren Sarasin wiederholt darauf hin, wie wichtig es ist, bei der Beurteilung der Weddas vor allem den ursprünglichen wilden Stamm, das freie Jägervolk der Natur-Weddas (oder Felsen-Weddas) ins Auge zu fassen und von den angesiedelten ackerbautreibenden Kultur-Weddas (oder Dorf-Weddas) zu unterscheiden. Die letzteren haben allmählich zahlreiche Sitten und Gewohnheiten, Kenntnisse und Laster von ihren halbzivilisierten Nachbarn, den Singhalesen und Tamilen, angenommen. Diese durch Anpassung erworbenen Veränderungen haben den ursprünglichen reinen Charakter des Natur-Wedda mehr oder weniger getrübt, dessen hohes Interesse gerade in der primitiven, durch Vererbung von anthropoiden Vorfahren übertragenen Einfachheit liegt.

Viele wichtige Züge von dieser ursprünglichen » Urmenschen«-Natur der Ceylon-Weddas haben sich auch noch bei ihren nächsten Stammverwandten durch Vererbung erhalten, bei den weddalen Urstämmen Vorderindiens, den Kurumbas, Kanikaren usw. Daß auch hier noch ganz ursprüngliche Einfachheit vorliegt, und nicht etwa spätere Entartung und Verwilderung, ergibt sich aus vielen wichtigen historischen Zeugnissen. Schon vor 2300 Jahren – ungefähr 400 vor Christus – beschreibt der griechische Leibarzt des Artaxerxes, Ktesias »mitten in Indien schwarze Menschen, welche sehr klein sind, die größten derselben zwei Ellen. Sie werden Pygmäen genannt, sind stülpnasig und häßlich, gehen ganz nackt und ziehen niemals ein Kleid an. Sie hüllen sich in ihre sehr langen Haare, indem sie dieselben statt eines Kleides verwenden; sie sind sehr rechtlich und ausgezeichnete Bogenschützen.« Wie diese interessanten Mitteilungen des Ktesias über die Pygmäen von Indien, so passen zum Charakterbilde der Weddas auch diejenigen, die Ptolemäus (im zweiten Jahrhundert nach Christus) von den wilden Bergstämmen gibt, welche in Höhlen von Indien wohnen: »Sie sind klein, breitnasig, dichtbehaart mit plattem Gesicht.« Er nennt sie » Besedas«, offenbar dasselbe Wort, wie die »Biddades« des Palladius. Es ist demnach die Bezeichnung Beddas oder Weddas eine uralte, ursprünglich allen diesen weddalen Urvölkern von Vorderindien gemeinsam. Auf der Halbinsel selbst ist sie verloren gegangen, während die von dort nach Ceylon übergesiedelten Weddas sie bis heute erhalten haben.

Fassen wir das charakteristische Gesamtbild Dom Körperbau und der Lebensweise dieser weddalen Pygmäen Indiens zusammen, das uns die Herren Sarasin auf Grund ihrer sorgfältigen Forschungen und in Übereinstimmung mit den besten älteren Berichten geben, so müssen wir ihnen vollkommen in ihren Endurteilen beistimmen. Wir erblicken mit ihnen in diesen primitiven Naturmenschen den letzten Überrest einer uralten Menschenrasse, die im Stammbaume unsres Geschlechtes aus der Wurzel der lockenhaarigen Menschenart ( Euplocamen oder Cymotrichen) sich entwickelt hat; seit Jahrtausenden nur wenig verändert, gibt uns dieses Denkmal primitiver Menschenbildung noch heute eine annähernde Vorstellung von unsren ältesten indischen Stammeltern.

Ebenso können wir dem Endurteile jener trefflichen Forscher beistimmen, wenn sie noch einen Schritt weitergehen und am Schlusse ihres Prachtwerkes die Vermutung aussprechen, daß dem Mythus von Adam und Eva in der »Genesis« die Existenz weddaler Völker Vorderindiens zugrunde liege. Diese ersten Menschen finden wir hier dargestellt als nackt, monogam, naiv und unschuldig, ohne bestimmte Religionsform, ohne »Erkenntnis des Guten und Bösen«, also ohne höhere Einsichten, ohne Ackerbau, also ohne Kultur, sich mühelos von den Früchten der Bäume nährend; die Geburt war leicht. Erst mit dem Erwerb höherer Erkenntnis gewinnen sie sexuelle Schamempfindung, bekleiden sich zuerst mit Blättern, später mit Fellen, sie bebauen das Feld, werden also zu Kulturmenschen, und damit beginnt ihr Elend. Dem Berichte von Adam und Eva liegt unbewußt die Vorstellung zugrunde, daß der physische und moralische Zustand, wie ihn die weddaischen Stämme in Vorderindien aufweisen, nicht etwa die Folge von Verkommenheit, vielmehr der ursprünglichste aller Menschen und der in seiner Unwissenheit und Unschuld glücklichste sei, die höhere Kultur aber einen sekundär erworbenen Zustand darstelle, und zwar einen unglücklichen, eine Strafe. Die Weddas und ihre Verwandten wären also schon zur Zeit, als jener biblische Mythus verfaßt wurde, in demselben Zustande gewesen wie heutzutage; in der Erzählung von Adam und Eva erblicken wir den ältesten Bericht, der über die Urstämme von Vorderindien auf uns gekommen ist.

Die hohe Bedeutung, die demnach diese Weddalstämme Vorderindiens – und vor allen ihr besterhaltener Überrest, die Weddas von Ceylon – für die Fragen von: Ursprung und der ältesten Geschichte des Menschengeschlechts besitzen, wird noch durch eine andre Tatsache verstärkt. Auch in Afrika existieren noch ähnliche schwarze » Pygmäen«, die wollhaarigen Zwergneger, Akkas und Buschmänner; schon Homer und Herodot hatten von ihnen Kunde, und gerade in jüngster Zeit haben sie unsre besondere Aufmerksamkeit erregt; sie geigen in vielen wichtigen Beziehungen merkwürdige Ähnlichkeit mit den ersteren. Wir dürfen wohl diese »Akka-Pygmäen« von Zentralafrika ebenso als uralte primitive Wurzelsprossen der wollhaarigen Menschenart betrachten ( Homo ulothrix), wie die »Wedda-Pygmäen« von Vorderindien und Ceylon als wenig veränderte Wurzelsprossen der lockenhaarigen Spezies ( Homo euplocamus). Vielleicht sind die ersteren ebenso in Afrika aus Anthropoiden hervorgegangen, wie die letzteren in Südasien. Vielleicht sind aber beide nur divergente Nachkommen einer gemeinsamen Urmenschenform ( Protanthropus). Möge diese oder jene Vermutung richtig sein, auf jeden Fall verdanken: wir ihnen bedeutungsvolle Fortschritte in der Entwicklungslehre der heutigen Anthropologie.