|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie «G» ( S. 1) u. d. übr. 12 Initialen

it dem «Wasser als Werkmeister» müßte eine rein fachliche Arbeit, die dem Gedankengang dieses Kapitels folgen wollte, sich vorab beschäftigen. Sie hätte das Wasser ebenso als die über alle Vorstellung riesenhafte Gewalt, wie auch als die wunderbar kunstvolle Kraft zu schildern, durch welche in unberechenbaren Zeiträumen «das Antlitz der Erde» und damit auch unser herrliches Grindelwald geformt worden ist. Welch schwache Epigonen jener Fluten sind die heutigen Gewässer, die uns hier beschäftigen! Gleichwohl können auch diese soviel Macht entfalten, daß wir die Volkssprache bei ihnen gleich mit dem Ausdruck der Furcht einsetzen sehen. Man denke an den Bëësibach 1 und zugleich an zeitweis harmlose Wässerchen, die unter freundlicherem Namen in noch viel schlimmerem Gebaren den Menschen in Schrecken und Staunen, in Schaden und Lebensgefahr setzen können. Gräßliche Verwüstungen stiftete erst noch am 3. August 1906 der Wasserlauf, der in seiner obersten Partie der Abbach, in der mittleren Wannengrăben, in der 34 untersten Schwẹndibach 2 heißt. Er erwahrte zwischen Bachsbort und Anggistalden 3 längst gehegte Befürchtungen, bedrohte neuerdings die Berghalde bei Wägispach, hinterließ furchtbare Ausfressungen bei Zwissenbächen (d. i. zwischen Wăgispach und Wannengraben) bis hinauf zum Fall des Abbach, wirkte verheerend bis hinauf zur Holzmattenalp. Und was geschah, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was noch bevorsteht. Überall sind die steilen Böschungen unterfressen, zerspalten, zum Einsturz bereit; überall harren kleinere und größere Felsblöcke des letzten Stoßes, um sich zu ihren Brüdern im Schwendiboden zu gesellen, welche dort, mit dem Faulschieferbrei verbacken, mühsam erobertes Kulturland überdeckten, Landstraße und Eisenbahn mehrere Tage unterbrachen und die Lütschine zurückstauten. 4 Vorsorglich beschloß darum die Einwohnergemeinde am 29. Juni 1907 die vom Bezirksingenieur planierte Abbachverbauung mit Staats- und Bundeshülfe.

Die empörten Wasser wetteiferten an jenem Nachmittage in Wildheit mit dem Mï̦libach, dem Horbach, dem Bärgel. Als breiiger Schlammstrom wälzte sich das Wueggị̆sch (Ueggisch) daher, und es mehrte sich die Zahl der schon vorhandenen Erdschlipfe. Wie mancher Bru̦u̦ch, mancher Ritt, manches Rittli, viele treppenartig abgestufte Rä̆tse̥lli (die Rä̆tse̥lla ist der Anfang eines Erdbruch, der aber mitten im Entstehen si ch umhi ersetzd) entstanden neu. Oder es trat an deren Stelle eine Geröllhalde: eine Rĭ̦se̥ta, wa Steina ahag’rĭ̦se n ṣịin oder nachträglich noch aharịịsen. 5 So üben kleine Ursachen große Wirkungen. Dies geschieht zunächst, wo nicht im Einzugsgebiet eines Wildbachs der Wald einen großen Teil des Regens mittelst Kronen und Stämmen der Bäume auffängt und einen andern im durchlüfteten Wurzelbereich wie in einem Schwamm aufsaugt. Es geschieht ferner oberhalb der Waldgrenze, wo man das zähe und oft undurchdringlich verflochtene Gestrüpp der Legföhren stört, und wo man besonders den buschigen Polstern der Alpenrosen und Beerensträucher, die als Überzug steiler Böschungen wild abstürzende Wasserfluten so trefflich abwehren, den Krieg erklärt. 6 Letzteres tut man teils grundsätzlich, weil die Bärgrosen den Boden versäuern helfen und Futterkräutern den Platz versperren, teils und weit häufiger gedankenlos durch jene kindische Sammelwut und Renommiersucht, womit Vereinsbummler 35 die anlockenden Blüten samt Zweigen sozusagen in Wĕde̥llen (Reisbündeln) oder auch körbchenweise pflücken, um sie dem raschen Verderben anheimzugeben.

Schon der einzelne Tropfen reißt an kahler, steiler Fläche Erde und Sand mit und entzieht damit selbst großen Felsblöcken den nötigen Halt; 7 was vermögen erst deren vereinigte Millionen mit ihrer reißenden, stoßenden und wälzenden Kraft, die mit der Masse in unglaublich anwachsender Proportion steigt! 8

Der historisch Bewanderte denkt hier an Wassergrößen 9 wie die von 1608-11, welche einen Teil des Dorfes Mettenberg vernichtete; 10 von 1629, 11 1755, 1763, 1783, 1794, 1831, 1843, 1869, 1874. Alle fielen, dem Wesen der Wild- und Gletscherbäche gemäß, auf den Hochsommer mit Hitzegraden bis auf 35, wie an jenem 3. August 1906 und waren häufig, wie damals, von Hagelschlag begleitet.

Ruhig, in idyllischem Frieden, führte am besagten Tag das Bä̆renhartsbächli 12 inmitten der wütenden Nachbarn sein spiegelhelles, blaues Wässerchen durch seine kleine Felsspalte der Lütschine zu — welch ein versöhnender Anblick! Er erinnerte an die «Augen» der «lächelnden» Seen des Bödeli; und wieder dachte man an das «Bächlein froh», das «murmelnd» zum Plaudern einzuladen scheint und doch immer «nicht Zeit» dazu hat; zuletzt aber erfüllte die unverwüstliche Reinheit des doch so wehrlos schwachen, gleichsam «zarten» Wässerleins die Seele des Beschauers mit einem Eindruck, dem die fromme Scheu eines alten Persers vor dem geheimnisvollen Element verwandt gewesen sein muß. Beinahe scheint es denn auch, als lebte im Volksgemüt noch etwas von jener Ehrfurcht, die dem Wasser als der unentbehrlichsten aller Himmelsgaben jede menschliche Unreinheit ferne hält und zugleich nur ihm anvertraut, was nirgends auffindbar allem Bereich des Lebenden entzogen werden soll. Dem von einem Mï̦libach und Bärgel weggerissenen Erdreich ghịịd mu̦ oder rị̈ehrd mu̦ allerdings auch jeglichen lästigen Hausabfall nach: das măg er o ch grăd haan! In das saubere Wässerlein jenes Bärenhartsbächli oder Hẹllergräbli dagegen gehört z. B. die Nähnadel für das Häxe npï̦nte̥lli, von welchem an seinem Ort zu reden ist. Ebenso geheimnisvoll klingt die Rede: Wär i n d’s Wasser spï̦wd, spï̦wd dem lieben Gott in d’Oï̆gen. (Damit ist zugleich gesagt: der Speichel, die Spu̦wwe̥lla, soll mit 36 seiner mystisch wie physiologisch anerkannten Heilkraft 13 nicht verunehrt werden.)

Wenn nicht in dieser, so doch in einer andern Art der Geistesrichtung wird einst der Respekt vor der Gabe des Wassers wieder im Kurse steigen, wenn keine Wasserbïelen 14 mehr, keine Wasserwendi (Itramen), kei ns Wasserschalten, keine Zŭ̦be nweid (hinter Bußalp) schon mit dem Namen auf den Reichtum dieses Elementes deuten kann. Wenn einst eine allgemeine Wassernot im entgegengesetzten Sinn zu der eingangs beschriebenen die Menschen zwingt, durch ingeniöse Erfindungen das vom Erdinnern verschluckte 15 Wasser ihm abzuerobern, dann werden sie lehrren mid dem Wasser hụụsen wie mid Nï̦wenburger (Neuenburgerwein). Einen Ausblick in solche Zukunft gewähren Bergwirtschaften, wo man «genug» in einem andern als dem gewöhnlichen Sinn, eben grị̈ị̈se̥lli ch gnueg 16 mues d’s Wasser zuehi ferggen; z. B. auf dem Faulhorn, wo es zum gerade unbeschäftigten Gasthausknecht etwa heißt: gang reich en Hu̦tta volli Wasser, um mit dem bekanntlich recht unausgiebigen Schmelzprodukt des Eises oder Schnees die gewaltigen Kufen nachzufüllen. Wie dann erst, wenn eine allgemeine Trëchchni Namen wie im Dï̦rrenbärg und Dï̦rrenbärgli, Dï̦rrenégg, Dï̦rslĭ̦chchren («Dürslüchern» 1275) 17 hụụffe nswịịs zu mehren Grund hat!

Einstweilen nun speist die lang andauernde Schmelze des in der Regel reichen Gebirgsschnees noch eine schöne Zahl oberflächlicher Stauwässerchen, die den Boden schlï̦pfriga machen und sogar zum friesen (Öffnen von Abzugsgräben) zwingen, und murmelnder Quellen. Manch ein Ort könnte den Namen uf dem Ursprung 18 tragen und dabei freilich auch Reichtum oder Armut an Wasser veranschaulichen, wie deren Stufenleiter sich in den folgenden Bezeichnungen spiegelt. Gar oft muß der Tropf (Tropfen) 19 genügen: we nn’s nu̦mmḁ n gẹng trë̆pfled! Bloß «tröpfflecht» 20 fließt auch der Traan sowohl im direkten als im angewandten Sinn der «Träne», deren ursprüngliche Mehrzahlbedeutung mit Trään und im angewandten Sinn wohl auch durch Oị̈ge nwasser wiedergegeben wird. Wie spärlich fällt erst das Trääne̥lli aus! Doch darf das 37 Trääne̥lli Ggaffee, wie auch das Trë̆pfe̥lli dieses edlen Naß wohl ungestraft im Umsehen zum tolle n Tropf, ja zum Schlï̦̆he̥lli (Schlücklein) anwachsen, da ja selbst die berüchtigten sieben Tassen gegen das Quantumsbedürfnis des «Weinschlauch» («Weinschwelg») im altes «Narrenschiff» ein Nichts bedeuten. 21 Ebenso unmerklich wird aus dem Schlï̦̆he̥lli oder Spru̦tz oder gleichbedeutend: der Ggŭ̦tz ( S. 60); es ist éi n tuen, wä̆ders (welches von beiden — nämlich gesagt werde.) Noch ausgiebiger ist die Zŭ̦ba. Gang reich mer grăd e̥s Glas Wasser an der Zŭ̦ben! befiehlt, wer den Labetrunk in bester Reinheit und Frische gleich von der Brunnenröhre weg haben will. E n Zuba lached, wer von ganzem Herzen und aus vollem Munde lacht; wer letzteres in rasch wiederholten Ansätzen tut, lached e n Tschŏllen. (Zï̦̆blen oder wasse̥ren: urinieren.) — Munter plätschert oder «plaudert» es hier; dort plŏde̥rred es in mächtigem Wall, und unversehens wätschged (quietscht oder gurgelt) der Schuh des allzu neugierig Vorgedrungenen in einer Schweizi: durchnäßten Stelle an wasserzügigem Hang, oder gar in einem Gli̦ngen (einem Glu̦nten, einer Pfütze), wie ein regennasser, schlechter Weg sie bietet.

Der Wortgeichichte gemäß 22 heißt die Quelle auch Brunnen. Nịịd wan Brunnen sollte nach weitverbreiteter Fabel 23 ein Interlakner Kundschafter in «Lauterbrunnen» angetroffen haben, wie sein in Zweilütschinen sich trennender Gefährte in «Grindelwald» nịịd wan Grind 24 old Wald. Daß jedoch «Lauterbrunnen» als der bekannte Ortsname nicht anders zu deuten ist als der lụụter Brunnen zu Ällouinen mit seinem weit und breit hochgeschätzten, spiegelhellen Wasser, ist anderwärts erörtert. Man ging ja ehemals auch «in den Lauterbrunnen» 24a wie «in den Grindelwald». Daneben gibt es genug der trüben Quellen, und nicht wenige sollen ja trueble̥tu̦ sein. Der im gälwen Brunnen an Bachalp enthaltene Schwefel könnte bei leichterem Zugang das Schillingsbad 25 im ehemaligen Schillingsdorf (Burglauenen) ersetzen, welches uns noch z. B. 1682 als «das Bad im Tschingelberg» 26 begegnet. Dasselbe ist längst eingegangen, wie auch der Name uf dem Badrein 27 bloß noch historische Bedeutung hat. Grindelwald besitzt Wannenbäder bloß in Gasthäusern; und die wenigen Gelegenheiten zu Flußbädern werden um so weniger ausgenützt, da dem Älpler, dem Wald- und Feldarbeiter häufig genug der unabgewehrte Schnee und Regen die mehr oder weniger willkommenen Dienste einer Douche 38 leistet. So kommt es, daß nicht einmal das Verbum «baden» sich seines gewöhnlichen Sinnes erfreut. Während im Seeland einer, der sich nicht sofort mit dem ganzen Leib ins Wasser wagt, gehöhnt wird, «är tüej d’Zeejje n tröchne n», băded man in Grindelwald und anderwärts schon, wenn man sich ein Fußbad angedeihen läßt; das Baden des ganzen Leibes aber rückt bereits zum schwimmen vor, und Badhosen nennen sich selbstbewußt Schwimmhŏsi.

Dafür macht aber auch kein Grindelwaldner Modebad «arm am Beutel, krank am Herzen», «und kein gekünstelt Saur beschleunigt unser Grab.» 28 Gedeihlicher sind gewiß die innerlich und äußerlich angewandten «Brunnenkuren» an den Brunnen zweiter Art: dem vor Stall und Haus (nur bei bester Gelegenheit auch ins Bauernhaus) geleiteten und im langen Behälter: Trog ( S. 40) angesammelten Wasserzufluß.

Nicht durchweg läßt sich entscheiden, ob in den folgenden Eigennamen diese letztern oder jene erste Bedeutung zu verstehen sei. Ein «Buri zum Brunnen» kommt 1349 vor. Auf der Haslerseite der großen Scheidegg findet sich die Stelle bi’m chaalten Brunnen, wonach sich ein Alprevier benennt. Eine andere «Alpe, genennet Brünnen», 29 erscheint 1364. Als «Brünnen» figurieren ferner zwei Bru̦nni; 30 ein anderes Heimwesen heißt das Bru̦nnihụụs. Ein hoher Fels am Mettenberg, das Brunnhŏren, gießt in schönen Wasserfällen einige Bäche auf den untern Gletscher hinab. Eine neue Verkleinerungsform stammt aus 1776: «ob dem tschingel in den bründlinen». 31 Als Grundwort steckt «Brunnen» in Trŭ̦ffersbrunnen, 32 Chrachchenbrunnen (Wasserläufchen unterhalb der Nellenbalm), Fŭhrenbrunnen. Von Wassermolchen wimmelt es lustig im Mŏlibrï̦nne̥lli bei der Flị̈elenegg am Mettenberg.

Der Fŭ̦hrenbrunnen ist ein Zeitbrunnen. Där geid all Winter e n Schutz ab (steht eine Zeitlang ab), um gegen Mitte März umhiz’choon. Regelmäßig fließen allsommerlich die Meibrunnen bloß vom Mai an bis gegen Ende August. So der Heidenbrunnen beim untern Gletscher; so im Lauterbrunnental der Schmadribrunnen, der Rosenbach, der Trümmelbach, der Gras- oder Krautbrunnen; so auf Engstlenalp der «Wunderbrunnen», welcher wie äxtra dem Vieh zu liebe im Sommer alle Tage von etwa vier Uhr abends bis acht Uhr morgens (den beiden Melkzeiten) loifd. 33 Hungerbrunnen endlich 39 stehen mit ihrem periodischen Fließen und Stocken in augenfälliger Verbindung mit Trockenheit und Mißwachs. Des zeitweiligen abgaan (Abstehens) ist man gewohnt bei dem danach benannten Abbach. Alle daherigen Berechnungen dagegen täuscht der Nährling der Doldislouinen: der Lụ̆gibach. Am Winter gar nicht fließend, versagt er oft zu unerwarteter Zeit auch im Sommer, um hinwieder, wie über Nacht, zum starken Bache zu werden.

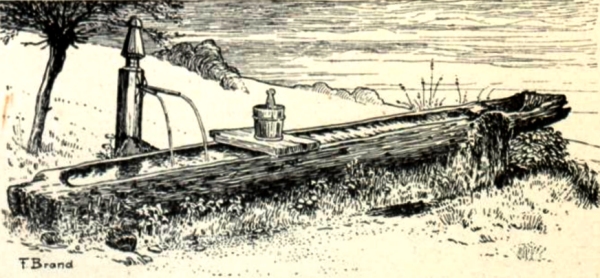

Meist aber «sind die Felsen anzusehen wie steinige, unverweßliche Brunnen-Stöck, die immerdar und zu allen Zeiten munter Wasser ausschenken». 34 Dasselbe mundet freilich verschieden. Erdige Minerallösungen besonders der Moränen würzen es samt dem darin getränkten Brot zum epikuräischen Mahle, 35 indes die Granit- und Gneißalpen fades, schlëëds Rieselwasser spenden; dasselbe eignet sich dagegen wegen seiner Reinheit und Weichheit vorzüglich für die Küche. Die Bewohner der ụụßendị̈ị̈r chigen Ort (peripherisch gelegenen Gemeindeteile), denen das Reservoir auf Duft und das Hydrantensystem des Dorfbezirks nicht zugute kommen können, sind indes zufrieden, wenn ihnen für eine neuerdings erforderte Brunne nlleiti der Wasserschmeck eine nur irgendwie benutzbare und nicht allzu entfernte Quelle entdeckt. In der Wissenschaft dieses Quellenforschers finden sich uralte Mystik und neue Physiologie 36 in merkwürdiger Weise zusammen. Sein Hauptinstrument ist die Wasserschmeckrueta oder Glï̦cksrueta aus der vorlängst als wunderbar erkannten Wi̦i̦ßhăslen; der gläserne Behälter am dünnern Ende birgt (angeblich oder noch besser wirklich) Chä̆chsilber. Beim intensiv magnetisch Veranlagten gehört zur Hasel in der einen noch e n silbrigi Sackuhr auf der andern Hand. Diese Uhr wird sich über der verheißungsvollen Stelle um sich selbst herumdrehen. Ist das Orakel erteilt, so gilt es nun, und zwar im ụụfgäände n Maan, den Brunnen ụụfz’fassen, d’Brunnstuba z’machen. Wo nicht der hohe Holzpreis zu eisernen Röhren rät, liefert der Dịịhelbohrer hölzerne Dịịchla, mittelst deren d’s Wasser zuehi g’leid (gelegt) wird. Der meist sehr unebene und felsige Boden mit wenig Erde macht es erklärlich, daß man bei dieser anstrengenden Arbeit das Ziehen des Leitgrabens bis zum Brunnenplatz «hinzu» und das sorgfältig geschlossene «Einlegen» der Deichel: also das zuehilĕgen (nicht etwa hinzuleiten) 37 hervorhebt. Natürlich hat man den Brunnen gerne möglichst nah bei Haus und Stall; und auch unser einsames Brünnelchen, 40 nach welchen Kinder scheuern gehn, gehörte einst zum geschliffenen Stählisboden-Scheuerchen. Zur Staffage der Alp dagegen gehört, wie eins der Arvenbilder unter « Wald» zu sehen gibt, auch der Tränkebrunnen uf der Wịịti.

Einsames Brünnelchen.

Für den Brunne nstock, dessen Haupttugend ja doch eine möglichst reiche Wasserspende ist, gibt sich erst recht 38 der bäuerliche Oberländer nicht die Mühe, mit der sich die kunstsinnige Bundesstadt zur «Brunnenstadt» herausputzt. Mit Vergnügen sieht er es dagegen, wenn die Natur im «Brunnenstock» der Sustengruppe 39 gleichsam oder (wie zu Oberhofen) im neu ergrünenden Pappelstock wirklich einen schönern Ersatz seiner Arbeit herstellt. Ebenso besteht der Trog, Brunne ntrog in der Regel einfach aus einem großen, langen Fichtenstamm, in welchen die größere vordere Abteilung und das kleinere Sŭ̦deltrï̦̆gli einfach eingemeißelt werden. Auch so gilt er als Hauptbestandteil des Brunnens. Anhi ze’m Troog eilt ein Dutzendmal im Tag die geschäftige Hausfrau, der im Stall tätige Sohn, legt die schmucklose Staagla (Astgabel, die «Brunne ngri̦ppele n» des Emmentals) oder das eigens gefertigte Chrị̈ị̈z unter den Röhrenauslauf: die Zu̦ba und stelld under (nämlich das Wassergefäß). Auf der Alp sieht man in toter Zeit die Tröge umgestürzt: umg’wë̆lpd oder d’s under ụụf daar’taan. Ohne solche Vorsicht würden die so mühsam zur Stelle geschafften Riesenmöbel durch Schneeschmelze und Frost bald ruiniert.

Gerade die künstlerische Anspruchslosigkeit des Älplerbrunnens oder auch des kleinen, hausfernen Brï̦̆ne̥lli trägt vieles zum Reiz einer sonst vielleicht einförmigen Landschaft bei.

Im Graben.

Die prächtig geschwungene Parabel des Auslaufs aber stellt uns im kleinsten einen der Wasserfälle des Alpenlandes vor. Welch eigenartiges, sozusagen persönliches Leben in diesen Fallbächen! (Vgl. bereits S. 15.) Wir dürfen hier nicht verweilen bei dem feinen und zarten Schleierfall des Staubbachs mit seiner zu eigentlichem Studieren auffordernden Anlage; 40 41 nicht bei dem die Sinne so unsagbar übernehmenden Donnern und Tosen der Handeck; 41 nicht bei den malerischen Stufenfällen des Gießbachs 42 und Reichenbachs; nicht bei dem korkzieherartig in die Malmwand sich einschneidenden Trümmelbach, 43 noch bei der großartigen Wassersinfonie des Kientals, 44 dessen Tschingelfälle ihresgleichen in der Schweiz nicht haben. 45 Auch würde ihre Beschreibung erst recht die Bescheidenheit der Wasserstürze Grindelwald hervorstellen. Die Namen der letztern lauten zum Teil demgemäß. So ist der Jumpfre nspru̦tz ein humoristisch herabgesetzter Miniaturfall zwischen Schwendi und Burglauenen. Ein anderer Fall heißt der Schụụr (Regenschauer). Der Gießen erinnert an den «Hị̈enderggu̦tz» ( S. 60). Raaslochtiger stürzt, wie die Verheerungen in der Tschingelei im Jahr 1874 überflüssig bewiesen, der Fallbach 46 aus beträchtlicher Höhe. In recht schönem Bogen wälzt sich während der Schneeschmelze der Mï̦libachfall 47 in mäßigere Tiefe. Wie wenig jedoch sonst die Wassermasse alleinig ’s e̥s machd, wie vielmehr auch hier wie auf menschlichen Gebieten große Tätigkeitsentfaltung mit kleinen Mitteln am anziehendsten zum Gemüte spricht, beweisen die geradezu reizvollen kleinen Fällchen des Lütschentals im Mai und Juni. Sie erinnern mit den einzelnen feinen Silberäderchen, in welche sich das spärliche Wasser immer wieder in unerschöpflich mannigfaltigen Gruppierungen zerteilt, an das unbeschreiblich liebliche Kleinwerk des Beatenbachs an der Merligenstraße. Auch den 42 schlichten Mann des Volkes spricht am ehesten das an, was ihn an sein eigenes intelligentes Tun erinnert. Einem Grafen von Planta, der den Staubbach in seiner mächtigsten Sturzmasse des Vorsommers anstaunte, klopfte ein treuherziges Lauterbrunnermännchen auf die Schulter: Ich weiß Ihnen noch etwas viel Schüneres! Er führte ihn vor den eben fertig gewordenen Springbrunnen im Lauterbrunner-Pfarrgarten, der seinen Strahl einen Meter hoch steigen ließ und rief triumphierend: Achtid, Heer! Där dert g’hịjd nu̦mmḁn ahi, und ahig’hịjen chan am End d’s Lied’s alls. Aber däär da g’hịjd uehi un d ist doch nu̦mmḁ n toods Wasser! 48 — Immer ist indessen auch solches ahig’hịjen ein rechtes Schauspiel für das Auge, sonderlich wo es in schönem Schwunge des perlenden Elements zum ụsig’hịjen aus der verborgenen Wiege der Flußgötter 49 sich gestaltet. Besonders überraschend zeigt sich dieses plötzliche und im Frühling auch mächtige Herausfallen aus der Felswand ohne irgendwelche auffindbare Herkunft am Bär gbach 50 Burglauenens.

Nicht imposant, wohl aber anmutig, schickt der sprudelnde Quell der Niederung, schickt der Gletscherbach sich an, aus seiner Verborgenheit hervorzutreten: ụụsz’choon. In stolzer, jugendlicher Selbständigkeit alsdann schlägt das Wässerchen seinen Weg ein: sein Rinnsal, seine Runse, seinen Bachru̦u̦s, seine « royse», sein Rụ̈ụ̈schli (Biel), seine Rütscha (zimbrisch). Die «Rüsch», 51 die «Rüse» 52 oder die «Rụ̈ụ̈ß» (Reuß) der heutigen Aussprache gehört eben dahin. (Vgl. «der Rin des waßers» 53 1497.) Vom Tödi zieht sich die «Schneerose» herunter, vom Roosenhŏren 54 die Rosenegg und die Rose nloui mit deren heute so reizvoller Umgebung am Nordwestfuß des Wetterhorns. Das Hasli hat auch seinen Ru̦u̦s als Ortschaft, wie Grindelwald sein 1363 verzeichnetes «gut ze Rusach» 55 seinen Rụụs, das Rụụsbë̆de̥lli und das Rụụsbächli. ( «Ru̦u̦s» und «Rụụs» wechseln wie «Lu̦u̦s» und «Lụụs»; vgl. «Ịịsch».) — In lustig tanzenden Wellen, in hundertgestaltigen Wirbeln prallt der Flußlauf — er stichd an — gegen Blöcke, Klippen, Sand und Kiesbänke. Zumal die Lütschine gruppiert in ihrem Oberlauf solche Hindernisse zu bisweilen hübschen, kleinen Inselchen, in älterer Sprache Ise̥ltinen. In noch kleinerm Maße tun dies ihre Seitenbäche des Faulhorngehänges; nur erinnern hier solche Gebilde allzusehr an das anfangs geschilderte ịị nschrịịßen (Unterfressen der 43 Ufer), zwägbrächen und uberghịjen solcher Bergbäche, wie zumal des Bärgel, dieses nịịdraatsen oder nịịdraatsigen (nichtsnutzigen) 56 Pịịrstels par excellence. — Eine besondere Erscheinungsform zeigen die Găde nllï̦chcher: Spalten, gebildet durch so starkes Zerreißen und Verwerfen von Gebirgsmassen, daß man oft in der einen Felswand die Vertiefung sieht, in welcher der Höcker der andern Wand steckte.

Nicht wenig beteiligt sich die Mundart an der uralten Geltung von Wasserzügen als Grenzlinien. Schon die «First, wo das Schneewasser abrinnt», die Kammlinie der «Schneeschmelze» als Wasserscheide gibt auch eine naheliegende Eigentumsgrenze ab. Hieran erinnert die Wasserwendi. Am Eiger figuriert bereits 1252 der Marbach eben als Marchbach. 57 Gar manches Gut, auch mancher Güterkomplex, liegt «zwischen den Bächen» des und des Namens, der im nachbarlichen Verkehr keiner Erwähnung bedarf. Das gut mundartliche zwisse’n Bächen (vgl. «i’ n Mëëse̥rren» = in den Mösern u. dgl.) bedeutet eine Örtlichkeit über Wagispach ( S. 34). Ferner gibt es auf dem Oberläger Scheidegg ein langes Quertal, welches noch 1787 als «Zwischbächtal» 58 erscheint, in heutiger Dekomposition aber (vgl. S. 34) z’Wĭ̦schbääch geheißen wird. D’Chï̦eh sị n z’Wischbääch; i ch mues ga n Wischbääch inhi. Ein solches z’Wischbääch liegt auch im Bachläger. Das klösterliche Urkundenlatein übersetzte die Bezeichnung mit « inter amnes». Die Mundart legte sich dies zunächst zurecht als «Intramen» (1682, 1787), «hinder Indram» (1668) 59 und unter Umdeutung des später zu besprechenden «hinder»: «in der Intramen» (1671), alles mit echt deutscher Betonung der ersten Silbe. Später fällt das n aus; man schreibt und spricht «an ytrammen», «der Berg Itram» (1808), «der Gebirgsstoß Itram.» 60 Man verstund darunter zunächst das Revier, welches heute tautologisch als Ịtrame n zwisse’n Gräbnen, d. i. als die zwischen Wärgistalbach und Mählboïmgrăben gelegene Osthälfte der gesamten Bergschaft Itramen an Nordabhang und Fuß des Männlichen und Tschuggen benannt wird.

Nicht jede Bergschaft wird so augenfällig und namensgemäß durch Marchbäche abgegrenzt. Am wenigsten ist dies hinder Scheitegg der 44 Fall. Hier stellt auch bloß der Spịịherbach, der den Reichenbach nährt, einen bedeutendern Wasserzug des Oberlägers dar. Dieses gemahnt im übrigen da und dort an die so verhängnisvoll entwaldete Grindelalp. Die Gräben derselben mit ihren verrutschten Einhängen reden von der nagenden Tätigkeit des Wassers in dem weichen Schiefergestein, das so leicht verwittert, abrutscht und massenhaftes Geschiebe liefert. Wasserreich ist dagegen das Oberläger der Bachalp. Uf Baach treffen wir denn auch 1372 einen «Ulrich zem Bache, genannt der Lango». Heute alpen dort die Baacher, und zwar im Hochsommer im Bachlä̆ger als der obersten Stafel. Ein Komplex von kleinen Vorsaßlinen ist Nĭ̦derbaach.

Gegenüber den prosaisch klingenden Namen der Wuer, am Wuer, 61 das Wuerli tragen einige der hier im Vogelflug überschauten fließenden Gewässerchen Bezeichnungen, welche die Phantasie anregen. An den Ällouinenbach erinnern der Wätterloui- und der Gu̦tzbach, beide von der Wätterlouinen und dem Hị̈enderggu̦tz am Wetterhorn gespiesen. An den Bärgelbach oder Bärgel (vgl. «Walther von Bergeln») 1302 und «Chuonrat ze Bergeln» (1345) klingt der Bär gbach an (vgl. «Bä̆r gbluest» svw. Alpenrose). Den Reichtum dieses Gewässers im März und April und seinen Rückgang im Mai kennzeichnet die Rede: Was der Merzen inhitued, tued der Meien e̥m ụsi. Wasserstürze wie er bilden der Fall-, der Zuben-, der Abbach. Der Geidelbach verzettelt sein Wasser gleichsam wie in übermütigem Knabenspiel: er tued’s ḁ lsó vergeide̥llen (oder versï̦wwen). An einem dem Gguntel ( S. 180) ähnlichen Feldstück fließt der Gu̦ntelbach vorbei; ähnlich erklären sich der Geere nweid-, Pfannen-, Wannen-, Chellenbach. Keiner Erläuterung bedürfen Namen wie Wärgistal, Bueßalp-, Schwendi-, Mĭ̦li-, Spị̈ị̈herbach u. a.; bloß zu den beiden Schuelbächlinen ist zu bemerken, daß an ihnen die vormaligen Schulhäuser von Itramen und Bußalp lagen. Historische und sagenhafte Erinnerungen erwecken ebenso der Wartenbärggrăben, das Martibächli, das Bärenhartsbächli oder -grä̆bli, auch Hẹllerbächli oder -gräbli geheißen. Ein an ihm gelegenes Wiesenstück sei nach einer Pestzeit um einen «Heller» verkauft worden; ein anderes, um eine Tasse Kaffee erworbenes Stück habe dem nämlichen Bächlein zum Namen Ggaffeegrä̆bli verholfen. Diese Sage erinnert an die angeblich ähnlich verhandelte Angstermatta, ein schönes Gut zu Itramen, und an den um ein «Fürter n» (Vortuch, Schürze) verkauften, weil durch den schwarzen Tod verödeten Hof Fürten zu Sumiswald. 62 Im 45 Schwị̆ck (in aller Eile) fließt das Schwi̦ckbächli einher. Lụụterbach heißen Zuflüsse der schwarzen und der weißen Lütschine. Hell wie den «lautern», liebt man auch einen Wäschbach wie den an Grindel. Wie der Bärgel färben der Schwarzenbach und das Schwarzbächli mit ihrem Tonschiefergehalt die Schwarzlï̦tschina (vom obern Gletscher bis Mettenberg) und durch sie die schwarz Lï̦tschina (bis Zweilütschinen 63 ) im Vorsommer kohlschwarz. Die «weiße Lütschine» ist, wie der Wịịßbach am Wetterhorn, zunächst nur im Gegensatze zu «schwarz» benannt, etwa wie man von «weißem Wein» im Gegensatze zum «schwarzen» ( vino nero) oder «roten» spricht, oder wie man Weiß- und Schwarzbrot unterscheidet. Eine positive Bezeichnung weißer Farbe liegt dagegen in der des Milchbachs, nach welchem das Chalet Milchbach unter dem durch Leitern überbrückten Milchbachlooch benannt ist. Immerhin kann auch jenes «weiß» insofern absolut gedeutet werden, als beide Gletscherabflüsse aus den Gletscherunterlagen und Gurgellöchern Steinstaub entführen, der sie zu gewissen Zeiten prächtig weißgrün färbt. Nach mitgeführtem Ton nennt sich der Rootbach, gleichwie der Lehm die Zusammensetzungen mit älw, Äl w, Äll in Ällflueh, Ällouinen, Oberäll veranlaßte. Sand führt in auffälliger Menge der Sampach (1275: Sambach); Tuff setzt der Tuffbach ab. Die in der Nähe des «Moos» gelegene sumpfige, zum Teil nun entwässerte Fläche (in alter Sprache das horaw, horo, hor, 64 wonach auch Horw, Horben, Horgen sich benennen) entläßt den Horbach. 65 Die an ihm gelegene Örtlichkeit erscheint seit 1275 sehr häufig urkundlich. Auch die Lï̦tschina selber scheint, wie im Siedlungskapitel näher dargelegt wird, nach ähnlichen Motiv benannt zu sein. Ort und Art ihrer ehemaligen Mündung — wo und wie sie ụụsg’lï̦̆ffen oder ịị ng’lï̦̆ffen ist — rechtfertigt diese Vermutung vollauf. Hat doch die Lütschine, nachdem sie dem Lombach des Habkerngebietes durch Aufhäufung eines Schuttkegels den vormals éinen See zwischen Meiringen und Uttigen in die beiden jetzigen scheiden geholfen, das derart geschaffene Bödeli zeitweilig gänzlich unter Wasser gesetzt. Regellos ergoß sie sich noch 1760 66 in beide Seen, bis eine kunstgerechte Regulierung die Lütschine in den Brienzersee, den Lombach in den Thunersee leitete. Das gegenseitige Ausweichen der beiden vor neuer Begegnung bietet von der Schynigen Platte aus einen Anblick, dessen Eindruck noch durch zwei auf kleinem Raum sich abspielende Gegensätze vergrößert wird. Der eine besteht in der Raschheit der zeitweilig stark getrübten Flußeinläufe und der Ruhe der sie aufnehmenden 46 Seespiegel; der andere in den Gegenläufen der scheinbar heftig aufwärtsstürmenden Lütschine und der gemächlich sich zur Abwärtsbewegung anschickenden Aare. Diesen Gegensätzen auf schmalem Raum stellt der Geschichtskundige einen solchen in der langen Zeit entgegen. Welchen Garten, von fleißigen Händen bebaut, stellt heute das Bödeli dar — wie traurig sah es in jener Verwilderung aus, bis die Herren von Weißenburg und Unterseen, sowie angeblich die Klosterleute von Interlaken eine allmähliche Regelung anbahnten! 67

An wirkungsvollen Gegensätzen zwischen lauten und stillen Wassern ist Grindelwald auch innerhalb seiner Grenzen nicht arm. Es hat seine ungestümen Bäche und deren raaßlochten Sammelfluß, welche bei jeglicher Enge ihren Gischt unter Schäumen, Brausen, Tosen, Toben an die erlenbestandenen Ufer werfen, in Stromschnellen zornig die Hindernisse der Querriegel nehmen, im sommerlichen Föhnsturm ihre milchig trüben Fluten daherwälzen und schäumende Wellen empört an mitgewälzten ofengroßen Schëpfen sich brechen lassen. Aber es hat auch seinen unbeschreibbar lieblichen Bachsee. Welchen Eindruck er selbst auf die Einheimischen macht, beweist die Sage, wonach er als unterirdischer Abfluß unter den örtlichen Ausläufern des Rötihorns hindurch den Tuffbach entlassen soll: diesen hübschen und muntern, im blendend weißen Schaum seines eiligen Laufes so reizenden Quellbach. In Wahrheit hat der See am Mühlebach einen offensichtlichen und zwar reichen Abfluß; und diesem halten eine Menge Quellen und kleiner Schmelzbäche die lebhaft züngelnde Waage. Das erhält dem Wasserspiegel eine Klarheit, welche von der gewöhnlichen düstern Färbung der Alpseen aufs anmutigste absticht. Wie in diesem Schwarzblau die gegenüber blinkenden Schneehäupter von Wetterhorn bis Eiger sich spiegeln! Und dies Leben am Ufergelände! In seinen Untiefen badet sich am heißen Tage das Alpvieh die Füße, zum belustigenden Anblick des Faulhornwanderers. Wie vermißt der das einstige Ruderschiffchen, auf dem sich eine halbtägige «Sommerfrische» beschaffen ließe! Dies wäre heute um so eher möglich, da der See für die Bedürfnisse des Grindelwaldner Elektrizitätswerkes eine wesentliche Vergrößerung und durch eine Stauwehr eine Vertiefung bis auf zwölf Meter erfahren hat. Es ist dies eine Verkehrseinrichtung, welche einmal die Natur nicht verhunzt, sondern ihr nachgeholfen hat. Grindelwald hat keinen Staubbach, aber es hat einen Bachsee.

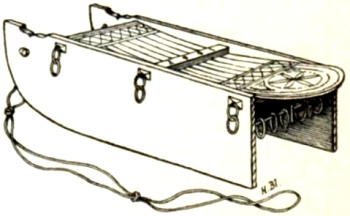

Der Hagelsee am 1. August 1906.

Welch ein Gegensatz zu seiner heitern Anmut die zwei «unheimlichen» Miniaturseelein des weltabgeschiedenen Reviers zwischen Faulhorn und 48 Gießbach! Was zwar vom ganzjährigen Bedecktsein beider Seewlinen mit schwimmenden Eißmassen erzählt wird, widerlegte sich z. B. am 14. August 1905 durch das klare Stahlblau des Hagelsees. (Vergleiche dagegen unser Bild von 1906; wie würde erst ein solches vom 1. Aurgust 1907 aussehen!) Prächtig spiegelte sich damals in diesem dunklen Auge das senkrechte, zackige Felsgestell des Widderfeldgrates. Dagegen teilt das Häxe nseewli den düstern alpinen Charakter des Wildseewli am Schwarzhorn, des Burgseewli auf Bußalp, des graaue n Seewli auf Mürren, während hinwieder der Sägistalsee sich dem reizenden Oberhornseewli am obern Steinberg vergleicht. Zu den Seewwen zählen sich auch noch Wässerchen wie das auf dem Seelihü̦̆bel zwischen Männlichen und Alpiglen, während ähnliche Stellen auf der großen Scheidegg und am Fuß des obern Gletschers, wo ebenfalls Schmelz- und Sickerwasser si ch seewwen (sich stauen), sich mit den Namen Wịjer begnügen. Auch an diesem kann ja die Vorstellung des außerordentlich Anmutigen haften. Man denke an den Chŏlwịjer zwischen Hertenbühl und Waldspitz, aus dessen tatsächlich kohlschwarzem Tonschieferwasser die hohen Tannen der Umrandung, aber auch selbst die Spitze des Eiger äußerst wirkungsvoll herausschauen.

Verächtlich klingen erst Bezeichnungen wie das sol (Sumpf; vgl. Sulalp und Sulegg, Suldtal), wie der Glu̦nten (unterbernisch: die Gglungge n, d. i. Pfütze). — Der groß Glu̦nten ist eine beliebte Litotes für den Atlantschen Ozean. Umgekehrt aber kann schon e̥s Glu̦nte̥lli eine sehr beträchtliche Masse bezeichnen. Eine Grindelwaldner Sentenz lautet: We nn mu̦ nid hụụsed, su̦ mag mu̦ den grëësten Glu̦nten ụụsg’schëpfen, und das Ende der Ökonomie ist ein nie völlig erledigtes Glu̦nte̥lli Schulden.

Das «Meer» mit dem heute übernehmenden Eindruck seines Wortklanges bedeutete aber ursprünglich — wie schon das verwandte «Moor» lehrt — wirklich nichts anderes als «Glunten»; 68 und der ähnliche Ursinn von «See», s. v. w. Sumpfgelände klingt nach im tirolischen sea für Sumpf. 69 Und tatsächlich sind viele unserer Hochseen, statt deren Untiefen die Phantasie sich so gerne geheimnisvolle Urtiefen erträumt, ganz seichte Wasserschalen mit zerklüftetem Felsengrunde, eben groß genug als Spülbecken und Läuterungskessel der Bergbäche. 70 Eine andere vollstümliche Vorstellung läßt die Seen ganze Berge durchgraben und an deren Fuß plötzlich Flüsse entlassen. 71 Wie der Bachsee den Tuffbach diesseits des Rötihorns der Lütschine entgegengesandt ( S. 46), so hätte auch das Hŏhnịịsch, dieser sonderbar anmutende Hängegletscher über 49 Wärgistal, vom Kallifirn her den Eiger durchwachsen. Es ist der oberflächliche Quellenreichtum der Kalk- und Tonschieferalpen, der einen unermeßlichen Wasservorrat in der Tiefe vortäuscht und solch ungeheuerlichen Vorstellungen Raum gibt. Ihre scheinbar anschauliche Bestätigung aber bieten Seen, deren stark zerklüfteter Kalkboden das Wasser in schwachen Wirbeln einschluckt, die dadurch gebildeten Trichter in unterirdischen Spalten und Kanälen sich fortsetzen und oft in großer Entfernung wieder zutage treten läßt. 72 Ein solcher See ohne sichtbaren Abfluß heißt «Faulensee», und eine Häusergruppe Fụle nsee 73 gibt es unterhalb der Schonegg. Fehlt zudem noch der sichtbare Zufluß, so redet der Volksmund von einem toote n See und gestaltet sich solchen noch unheimlicher durch die Umdeutung auf einen Toote nsee, 74 als das nasse Grab verunglückter Berggänger.

Ein solcher «Totensee» gehört immer noch dem Hasli an; der Grindelwaldner Faulensee dagegen existiert heute bloß dem Namen nach. Das nämliche ist der Fall bei den Häusernamen bi’m See, bi’r Seeblatten, bi’m Seegăden, im Seebŏden zu Burglauenen. 75 Vgl. das Gut «zem Sewe» 1354, 76 NN. «am See» 1670. Ein wirklicher See wurde dort gebildet durch den Absturz der Bußalpburg, welcher Schillingsdorf verheerte und die Lütschine staute. Er hat bestanden, bis sich das Wasser durch den Trümmerhaufen einen Abzugskanal ausfraß und dem Gefälle beim Stalden zueilte.

Eine dunkle Andeutung von einem einstigen See gibt auch der Name z’Amtsseewwen am Wetterhorn.

Den Burglauenensee ersetzt nun eine ausgedehnte tafelebene, frischgrüne Wiesenfläche. Nicht so vorteilhaft tritt an die Stelle unzähliger Nischenseen des zerrissenen Berggeländes das saure Riedgras und der Făx, unterbrochen durch Steingeröll und durch Pfützen, auf denen etwa die Brunne nsịịda und der « Crocus Martis» 77 gedeihen. Nach letzterem ist der root Brunnen in der Tiefe eines kleinen Teiches auf der obersten Höhe der großen Scheidegg benannt. Er erinnert an die roten Algen, welche zeitweilig das «Burgunderblut» des Murtensees erzeugen.

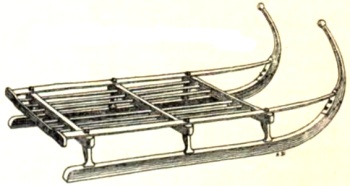

Dem Schicksal solcher ausgetrockneten Seen werden einmal auch die lieblichen «Augen des Oberlandes», der Thuner- und Brienzersee, erliegen. Einstweilen aber erfreuen diese kurzweg so geheißenen Seewwa auch den Grindelwaldner, wenn er auf einem der staatlichen Tämpfer ihr g’grị̈be̥lleds (sich kräuselndes) Wasser durchschneidet. Dann erinnert 50 er sich wohl der Zeit, da die Großeltern bis Neuhaus pilgerten, um allenfalls auf schwankem Kahne — dem Wasserschlitten — Thun zu erreichen. Das mochte ihnen wohl bei stürmischem See gelegentlich so vorkommen, als würden sie mit dem Gweren Enti 78 uber d’s Wältmeer weidligen.

1

Gut mundartlich hieße er «der bees Bach». Allein es ist hier die bei «Simelihorn» (

S. 6) besprochene halbe Verschriftdeutschung sogar in die Mundart vorgedrungen. Eine ähnliche Erscheinung zeigt z. B. «Zinal» statt

tschenal ans

canalis. (Jegerlehner «Eivisch».

2

CD 2.

3

CD 1.

4

Vgl.

Str. im

EvG. 1906, 63.

5

Rîsen, hier svw. «fallen» (vgl. die

loubrise Laubfall, Laubfallzeit, Herbst, Oktober) kann auch unser «steigen» bedeuten (vgl. Reis und Guttannerisches «errisen» (ĭ̦: sichtbar gekeimt, aufgegangen, «errunne»), gleich wie altes «steigen» eine Auf- und Abwärtsbewegung in sich schließt. Die

oi-Stufe «reisen» gehört hiezu als 1. bereit stellen und 2. sich selbst (zu einer «Reise») anschicken.

6

Neum. 474.

7

Wass. 2.

8

Die lebendige Kraft wächst bei Erhöhung des Wasserstandes von ¼ zu ½ m Höhe um fast das Zehnfache, von ¼ zu 1 m um das 75fache, von ¼ zu 2 m um das 427fache. (An Hand von

Wass. 9.)

9

Vgl.

Osenbr. 6, 74-77.

10

GlM. 19.

11

Blätter 2, 231.

12

G 2. 3.

13

Vgl. Ev. Joh. 9, 6.

14

F 3.

15

Berd. 2, 54 f.

Neum. 88.

16

Wobei nicht das Vollmaß des Vorrats, sondern das der Mühsal «erreicht» wird; vgl. lat.

nanciscor (

Kluge 135).

17

Font. 3. 145.

18

A 2. Vgl. den «Ursprung» bei Spiez u. anderwärts.

19

Wie «das Trouf» und «die Traufe», sind auch «Tropf» und «Tropfen» ursprünglich gleichbedeutende Schwesterformen. Doch braucht schon das Ahd. «Tropf» nur in der Redendsart

ni drof (ganz und gar nichts oder nicht:

Graff. 5, 29). Im Unterbernischen wie Schriftdeutschen unterscheidet sich vom Tropfen (

gutta) der Tropf als bedauernswerter Mensch.

20

Rebm. 89.

21

Slûch und

slûchen (

mhd. WB. 2, 2, 415), schli-n-gen, Schluck und schlucken, schluchzen sind Stufen einer Stammauslautsteigerung mit unvollständiger Differenzierung.

22

Lf. 44-47.

23

BOB. 2.

24

S. 9.

24a

Ch. 1674.

25

ÄFG. XXXIX.

26

Ch. 1682.

27

B 1/2.

28

Haller, ungeschickt nachgeahmt von

Kyburtz A 28.

29

Font. 8, 600.

30

D 3; G 2.

31

In den Mund mehrerer, selbst älterer Grindelwaldner paßt auch diese, wie gelegentlich andere Rundungen, oft sogar in überfliegender Analogie; vgl. z. B. «Fürst» statt «First».

32

F 3.

33

Meisner AR. 1812, 79 f.;

Wyß 421;

Rebm. 104 f.;

Grun. 1, 17 ff.; 3, 18-5;

Stumpf 218

b;

SAC. 19, 430; Stumpfs Karte;

Tschudi 218.

34

Kyburtz A 7.

35

Cool. JS. 204 nach Gesners Pilatusreise.

36

Vgl. Prof. Albert Heim im

Berd. 4, 255-262.

37

Man müßte in diesem Fall ja auch «zuehi’gleited» statt «zuehig’leid» sagen.

38

Vgl.

Lf. 44.

39

Stud. T. 82. 88.

40

Baltz. 1, 80; Meisner AR. 1811, 109; 1819, 333;

JG. Jacob 2, 124;

König 21;

Wyß 481-500;

Grun. 1, 104 f.

41

Prächtig geschildert von

Wyß (796);

Baltz. 1, 150.

42

Baltz. 1, 130;

Wyß in AR. 1811, 28. Über Lehrer Kehrli:

Faulh. 25 ff.

43

Baltz. 1, 80.

44

Ebd. 89.

45

Ebd. 84. 88f.

46

B 1. 2.

47

G 1.

48

Nach

König 22 f.

49

Wyß 20.

50

A 1. 2.

51

Rebm. 483.

52

Habsb. 1, 201.

53

Strettl. 183.

54

In Meiringen schreibt man den Namen Rosenhorn der Wirkung des Alpenglühens zu — mit gleich gutem volkethymologischem Recht, wie die Monte Rosa-Gruppe ihren schönen Namen trägt.

55

Font. 8, 536.

56

«Rat» im Sinn der Zusanmensetzung «Hausrat», «Vorrat» u. dgl. bildete (in der Genitivform) zunächst mit «nichts» die Wortgruppe «niid Raats» in einem Satze wie: er gewährt «nichts» des (von ihm erwarteten Succurses oder) Rats. (Vgl. i wott nüüt «des Züügs».) Auch diese Wortgruppe half die Großzahl der Adverbien bilden, die nach und nach in die adjektivische Fügung hineingezogen wurden.

57

Font. 2, 352; vgl.

Habsb. 1, 192.

58

Höpfn. M. 13.

59

Ch. 1668

23/

10.

60

GlM. 168;

Alpina 3, 201. 223.

61

G 2.

62

Richtige Deutung als Mehrzahl von «Furt»:

Lf. 51.

63

Die Verwechslung beider provozierte «Berichtigungen» wie z. B. in

Habsb. 1, 480, Anm. 1.

64

Graff. 4, 1000;

mhd. WB. 1, 710.

65

H 2. 3.

66

Grun. 1, 98, 125.

67

Blösch L. 8.

68

Vgl.

Kluge 252.

69

Lus. 73.

70

Tschudi 12, 22. 208. 211;

Brückn. 340.

71

Cool. JS. 258 f.

72

Tschudi 211.

73

G 2.

74

Bähler 27;

AR. 1813, 103.

75

B 1.

76

Font. 8, 62.

77

Wyss 695 nach Scheuchzers Naturgeschichte 1, 312 ff.

78

Gw. Rs. 1.

Die zwei Lütschinen, die in Zweilütschinen sich nach eiligem Laufe vereinigen, taten dies nach beliebter Volksüberlieferung einst ebendort in gefrornem Zustand: die Flüsse waren Eisströme, ihre Wellen «eherne Fluten». 1 Gefroren sind heute bloß noch die stark reduzierten Anfangsstücke beider Flüsse: der ober und der under Gletscher von Grindelwald; und diese fließen ebenfalls ganz nach der Art des Flusses. Nur das Tempo ist ein anderes: der Gletscher kommt acht bis zehn millionenmal langsamer vorwärts als das Wasser. Seine sehr ungleichen Geschwindigkeiten kommen in einem Durchschnitt zusammen, welcher etwa dem Lauf der Stundenzeigerspitze einer gewöhnlichen Taschenuhr entspricht. 2 Die Bewegung ist also unmerklich: d’Gletschra wăxe n wie d’s Chrụụd. Der untere Gletscher bedarf demnach zu seiner Gesamterneuerung etwa zwanzig Jahre. 3 Dieses langsame Fließen, d. i. gegenseitige Verschieben der Einzelteile, läßt um so mehr das andere Moment der Doppelbewegung jedes Flusses ins Spiel treten: das Gleiten oder Rutschen des gesamten Gletscherleibes über seinen Untergrund hin. 4 An diesem Leib ist, wie beim Fluß, die Bewegung nicht überall dieselbe. Unterhalb des Firns, der dieses «Stromes Mutterhaus» darstellt, ist, wie nahe der Quelle, die Bewegung am raschesten; 5 ebenso ist sie’s auf der mittleren Längslinie der Oberfläche. Was die Zeit betrifft, so ist die Geschwindigkeit beider im Vorsommer am größten, dagegen im Winter so gering, daß die Grindelwaldner sie, wie begreiflich, gleich Null schätzen: 6 der Gletscher g’steid im Winter.

Mit Stromschnellen und trägen Flußweiten vergleichen sich die Engen und Ausweitungen des Gletscherzuges, mit den Chrï̦mpen des Flusses die Umbiegungen des Eisstroms. Der hübsche Anblick einer Flußserpentine wiederholt sich z. B. auf dem Schulweg gegen das Moos im Blick auf die kühn geschwungene Schlangenlinie des obern Gletschers. An hu̦ppen (konvexen) Rand dieser Umbiegungen, besonders wo diese 51 mit Gefällsbrüchen verbunden sind, türmen sich gleichsam gefrorne Spritzwellen in dem fast abenteuerlich aussehenden Gewirr von séracs — Zĭ̦gerstë̆cken — auf, welche heute das Sehenswürdigste am obern Gletscher ausmachen.

Die interessanteste Parallele aber besteht in den Perioden des Hoch- und Tiefstandes. Daß es auch am Gletscher solche gebe, wurde zwar noch 1778 7 als einfältiger Aberglaube verlacht; allein es war doch ein fünfzehnjähriger Grindelwaldner Hirtenknabe, der bereits seit 1773 durch Hinlegen großer Steine den ihm auffälligen Anschein zum Augenschein zu erheben suchte. Heute nun weiß es jedes Kind: der Gletscher stoßd oder är großed, und: der Gletscher schwịịnd; um so und so viel hed er g’schwĭ̦nen; er «schweint» 8 und ruckt hinter sich; 9 är geid vordertsi ch und geid umhi z’ru̦gg. Ein treffendes altes Bild drückt das so aus: är hed d’Năsa im Bŏden; d. h. sein Vorderende berührt im Vorrücken unmittelbar «den Steindamm» (die Endmoräne); und dann wieder hed er d’Năsa im Luft: er zieht sich von der Endmoräne nach oben zurück. Das Mittragen neuen Geschiebes beim Vorstoß und dessen Ablagern beim Abschmelzen der Zunge wird etwa mit der Rede bezeichnet: e̥s tued den Boden vor e nwägg stoßen.

Daß damit auch je und je mannigfache Schädigung verbunden war wie bei den Wassergrößen, erzählt schon

Rebmann

10

1602 und 1620:

Der Gletscher

Hat ganz bedeckt dasselbig Ort,

Mit Häusern muß man rücken fort;

Stoßt vor ihm weg das Erdterich,

Bäum, Häuser, Velsen wunderlich.

Der Grindelwaldner würde sagen: är hed alls vorwägg verherged. (Man vergleiche auf unserm Bild vom Jahr 1642 die Stelle bei D.) Schon 1096 mußte «wägen des Gletschers und Wassergefahr die Kilchen ab dem Burgbiel abgebrochen werden», damit sie nicht das spätere Schicksal der Petronellenkapelle (s. im Kirchenkapitel) am untern Gletscher erfahre. Der nämliche Eisstrom vernichtete (wohl um 1850) auch einen schönen Erlenwald in der Umgebung des jetzigen Chalet Schläppi oder Wyß. 11

52 Auch vom obern Gletscher wissen ältere Leute zu berichten, wie man um 1850 von der Halsegg ä̆be ns Wägs über das Eis schreiten konnte. Solcher Vorstoß galt damals als Naturwunder, zu welchem wenige, aber dafür ernst forschende Fremde pilgerten. 1847 «waren die Gletscher viel größer und schöner und die Gasthöfe viel kleiner», bemerkt launig Lienz Liebis Cronegg. 12

Früh auch schon wurde man auf das Periodische dieser Vorstöße und Rückzüge aufmerksam. Daß jene und diese gẹng sĭ̦be n Jahr andauern, war die erste 13 darüber aufgestellte Hypothese, die noch jetzt um dieser Zahl willen eine gewisse volkstümliche Geltung besitzt. Die regelmäßigen genauen Messungen am untern Grindelwaldgletscher durch die Sekundarlehrer Stump und Beck unter Autorität des Geologieprofessors Baltzer in Bern haben seither ein viel verwickelteres System kurzer und langer Perioden aufgedeckt. Es gibt deren bereits jahreszeitliche: der seit 1850 allgemeine Rückgang wird unterbrochen durch kleine Vorstöße infolge ungleicher Entladung der Firnvermehrungen. Diese können in regnerischen Sommern, wie 1897, schon im August eintreten, nach warmen wie 1895 sich bis in den November verschieben und schwankten in den Sommern 1894 bis 1897 zwischen 14 und 15 Meter. Klein sind die winterlichen Vorstöße. 14

Auffälliger, und an den so tief in die Kulturregion hinunterreichenden Grindelwaldgletschern auch besonders leicht zu beobachten, waren eine Zeitlang die Vorstöße und Rückzüge in den «Brücknerschen Perioden» von 34,8 Jahren, welche nach neuester Hypothese 15 mit den Zuständen der Sonnenathmosphäre in Beziehung gebracht werden wollen. In feuchten (niederschlagsreichen) Jahresreihen vermag die Zunge die Menge der Regen- und Schneezufuhr nicht zu bigwẹltigen, und in kalten nimmt die Kraft zur Bewältigung ab: der Gletscher großed umhi, er chunnd de̥s aha, er ri̦ckt fï̦rha. In warmen und trockenen Jahresreihen schwịịnd der Gletscher.

So lautet das große summarische Gesetz, dem auch die beiden Grindelwaldner bis vor einem Dutzend Jahren so ziemlich gefügig sich unterordneten. Im Jahr 1818 z. B. stieg der untere Gletscher auf 983, im Jahr 1870 auf 1080 m/M. hinunter. Als aber mit 1899 ein neuer allgemeiner Vorstoß sich einstellen sollte, hein die beed Lei g’loïgned (versagt) und mit samt den übrigen Schweizergletschern einen so entschiedenen Rückzug auf unberechenbare Zeit angetreten, daß sie 53 bereits jetzt bloße Ruinen ihrer einstigen Herrlichkeit darstellen. Allerdings wies 1903 der obere Gletscher, wahrscheinlich infolge eines lokalen Felssturzes und daheriger Schuttablagerung, auf dem linken Flügel einen Zuwachs um achtzehn Meter auf und überbot damit noch den Lötschengletscher mit dessen neun Metern zwischen 1892 und 1905. Allein 1904 schwand der obere Gletscher um zwölf, 1905 um 32 Meter. Der untere Gletscher aber hat 1905 um sechzig, 1906 wieder um dreißig und damit seit 1895 um volle 311 Meter, seit 1850 um mehr als einen Kilometer abgenommen. 16 Er sieht aber auch danach aus! Gewachsen ist dagegen i. J. 1906 der Eigergletscher um 34 m.

Über der Brückner’schen steht eben noch eine höhere, in ihrem Wesen bisher unerforschte Periodizität, und überdies ist jeder Gletscher ein eigenes Individuum für sich, mit eigenen Gesetzen und eigener Lebensgeschichte. Die kann unter Umständen verhältnismäßig kurz ausfallen. So ist der Rose nllouigletscher wahrscheinlich erst in neuerer Zeit entstanden 17 und ist schon 1814 stark zurückgegangen. 18 Dafür hieß er mit Recht einst «der schönste aller Gletscher» 19 — ein glänzendes Meteor, das rasch für immer dahinfährt.

So wenig wir hierüber Näheres wissen, so gute Kunde besitzen wir über die beiden Grindelwaldgletscher. Im dreizehnten Jahrhundert scheinen sie viel weiter als jetzt heruntergereicht zu haben. 20 Dagegen waren sie 1540 zwischen den nördlichen Abhängen des Wetterhorns, Mettenbergs und Eigers ganz verschwunden, 21 und 1561 habe auf dem Boden des untern Gletschers «ein Arvenwald» (!) gestanden. 22 Ja, von einer Gletschergruppe war überhaupt während der schneearmen Winter und warmen Sommer zwischen 1539 und 1563 keine Rede; das Ịịschmeer reichte noch nicht über die obern Flühe hinunter. Dafür kamen 1565 bis 1580 so ungeheure Schneelasten, daß sie selbst bewohnte Täler sperrten und viele Häuser mit Menschen erdrückten. 23 Die drängten nun auch die Firnlast durch die bloß fünf bis zwanzig Meter breite, schattige, feuchte und kalte Schluecht rasch ins Kulturgebiet hinunter, die bereits erwähnten und noch weitere Verheerungen anrichtend. Der höchste Gletscherstand erreichte 1600 den Burgbị̈elschopf und langte um Handwurfsweite an den Schi̦ssellouinengrăben. Der Wald am Fuß des Challi war vom Eis bedeckt 24 bis zum Rückzug von 1602. Nach demselben aber galt es für die Mättenbärger, ihre Güter am Fuß des Berges durch große Dämme vor der Wucht der Schmelzwasser 54 zu schützen. 25 Die Lütschine ihrerseits, vom Gletscher verschwellt, hatte ihr altes Bett verloren und lief durch den Ällouinenbŏden aus. «Die ganz Gmeind wollt helfen schwĕlen, aber es half nichts. Man mußt die Kälter (G’chälter, Gehälter, Gebäude) abraumen ( abrụụmen): vier Häuser und viel andere Kälter. Das Wasser trug den ganzen Boden wäg.» 26 Noch 1642 mußten Wohnungen dem Gletscher weichen. (S. Abbildung.) Erst 1661-1686 war die Abnahme bedeutend.

So der under oder der ụụßer Gletscher, welcher in der zum Tal «hinaus» führenden Wegrichtung liegt. Mit ihn wetteiferte der ober oder der innder Gletscher. «Im Jahr 1600 ist der ynder Gletscher bei der undren Bärgelbrï̦̆gg in den Bärgelbach getroled ( ’trooled oder g’hịjd), und hat man müssen zwei Häuser und fünf Scheunen abraumen; die Plätz hat der Gletscher auch eingenommen.» 27 1777 verspäteten beide Gletscher die Kornernte um etliche Wochen. 28

Schon diese spärliche Auswahl von Notizen, die wir uns erlauben dürfen, spricht von der «Trägheit» 29 unserer beiden Gletscher, die sie übrigens mit denen der gesamten Finsteraarhorngruppe teilen. Zunächst erklärt sich dies daraus, daß die Montblancgruppe sich quer in den Weg der südwestlichen Winde stellt und den größten Teil der Luftfeuchtigkeit samt deren Niederschlägen vorweg abfängt. Ähnliche Feuchtigkeitsschirme sind die bernischen Alpen für die östlichen, und so verzögern sich schon die Brückner’schen Perioden von Westen her für Grindelwalds Gletscher um fünf, für die Tauern um zwanzig Jahre. 30 Auch schwächen sich die Vorstöße nach Osten immer mehr ab. Sodann können Talgletscher, wie unsere beiden, in so großen und flachen Firnmulden wie dem Ịịschmeer ein gewaltiges Material aufspeichern und drücken es erst stoßweise talwärts, wenn der Eisstrom sich in seinem Laufe plötzlich eingeschnürt — ịị ng’gï̦rtẹta — oder gestaut — g’seewweta ( S. 48) sieht. Dazu hilft am obern und untern Gletscher die Länge der Zungen (2700 und 5000 m), die Firnneigung (28° und 32°), der Stauwinkel (27° und 32°) und der daraus sich ergebende Empfindlichkeitsgrad (1,8 und 1,1 gegen 4,7 der Montblancgletscher) 31 mit.

So hat der Eisstrom Anteil an wesentlichen Eigenschaften des Wasserstroms. Mit andern erinnert er an tierische Wesen. Er «atmet»: ziehd den Aaten. 32 Das tut er allerdings wieder in recht schwerfälliger Weise. Im Winter 1832 wurden das Eismeer, der Viescherfirn, das Gletscherfeld zwischen Stieregg, Zäsenberg, Bänisegg und Challi zu so ungeheuren Hügeln aufgetrieben, daß selbst der Zäsenberghirte 56 sich in dem schrecklichen Gewirr nicht mehr zurechtfand. 33 Diese Höckerbildung findet besonders statt zwischen einengenden Felsen, die eine Ausdehnung der Eismasse in waagrechter Richtung hindern. Solches «atmen» beruht auf der Bildungsweise des Gletschereises, die dieses vom Wassereis in manchen Eigenschaften ferne hält.

Der «grosse» oder untere Gletscher im Jahr 1642 nach Merian.

In Höhen zwischen 3200 und 2700 m 34 wird der dort sehr trockene Schnee zu «Firn», wie die geschulte, wenigstens in Grindelwald aber nicht die gut volkstümliche Sprache sich ausdrückt. 35 Letztere kennt auch das Bild der «Zunge» nicht, sondern benennt die ganze, von Auge schwer zu unterscheidende Masse eines gefrornen Schneefeldes einfach als Gletscher. In dessen obersten Partien also legen sich die zu zierlichen Sternchen geordneten Nadeln des frischgefallenen Schnees, wo sie Anhalt finden, in hübschen Gruppen an. Hinreichende Tageswärme aber führt sie in Schmelzwasserrinnen ab und schmelzt sie zu runden, harten, blendendweißen Körnchen ein. Die dabei mit eingeschlossene Luft bildet oben runde, unten spitze Luftbläschen. Das an jedem Sonnentag neu entstehende Schmelzwasser backt über Nacht mit den intakt gebliebenen Körnchen zu einer steinharten Eismasse zusammen, um am Tage wieder grï̦msche̥llig auseinanderzufallen. So häuft sich Schneelage auf Schneelage, um in flachen Mulden wie am Ịịschmeer (Grindelwaldner-Eismeer) sich zu einer Masse von vielleicht vierzig bis fünfzig Meter Höhe 36 aufzuhäufen. Nicht bloß der fär ndrig Schnee (« les neiges d’antan»), sondern ein vieljähriger «Firn» fristet da seine wirkliche Existenz. Mit dem Alter de Eises aber und dem Druck der neuen Massen wachsen die festesten Körnchen auf Kosten der andern, von ihnen angesogenen, zu immer größern Körpern bis zum Umfang einer Faust an. Zugleich werden die Luftbläschen immer vollständiger aus dem innern der Masse ausgequetscht und entweichen wohl stellenweise durch eine Art «Luftpfeifen» 37 — der Gletscher pfịịffed —, hauptsächlich jedoch durch die Spalten. So wird das Gletschereis etwa elfmal schwerer als der Neuschnee. 38 Die Körner greifen ohne Zwschenräume gelenkartig ineinander über. Daher das wasserhelle Aussehen und das prachtvolle Blau dicker, reiner Lagen. Dieses entzückt nicht bloß das Auge in den natürlichen und mehr noch in den künstlich erweiterten und verlängerten Grotten; es verlockte ehedem auch zur Auffassung des Gletschereises als «Genäsmittel» gegen allerlei Krankheiten. Daher blühte zur Zeit des großen Haller und unter seiner Ägide eine förmliche 57 Gletscherspiritus-Industrie. 39 Doch warnten schon seit Josias Simler 40 alle Alpenwanderer vor Schnee- und Gletscherwasser, dessen unbekömmliche Beimengungen nicht durch einen minimen Alkoholzuguß niedergeschlagen worden. Auch der Älpler weiß wenigstens: Gletscherwasser machd huestig; und er trinkt es nicht, bis er es über einen besonnten Fels hat rinnen lassen. 41

Die Nacht und der Winter backen auch die großen Gletscherkörner wieder zu einer festen Masse zusammen. Drum ist im Vorsommer die Gletscherfläche rauh und tief gefurcht. Dann aber dringt die Tageswärme tief und tiefer ein und sprengt die starre Hülle des «Reifriesen». Unter Gewaltanwendung suchen dann jeweils in der Nacht die ungleich erwärmten Teile in ihre alte Lage zu kommen. Der Gletscher chroosed und chrachched! Das knackt und knallt, das donnert und erweckt ein vielfaches Echo an den nahen Felsen. Aber auch am Tage können sich derlei schreckhafte Szenen ereignen. Hier ein anhaltendes, tiefsingendes Getöse, dort ein betäubender Donner, und Felsstücke rollen übereinander; Schründe verschließen sich und spritzen das ausgequetschte Wasser haushoch; Flinten, Bergpipfel, Waidsäcke werden am Boden lebendig; die Gletschermasse rückt um einige Schritte vor. 42 So öffnen sich am Platz der vorjährigen, 43 durch Winterschnee ausgefüllten Chlecken (Klüfte) oder Späälten (Spalten) deren neue, zehn bis zwanzig Schuh breit, unter Umständen sich zu dreifacher Breite auswachsend, wobei die Kanten für den Fuß gefährlich sich abrunden. Sie dringen im Bereich der Mittellinie des Gletscherstromes wohl bis auf einen Drittel, am Rande bis zur Sohle ein und können so eine Tiefe von mehr als fünfzig Metern erreichen. 44 Mit neuen sommerlichen Schneedecken dem Auge des nicht sehr erfahrenen Gletscherwanderers trügerisch entzogen, können sie zu Katastrophen führen wie der vom Hallerstein erzählten ( S. 32). Denn fast einzig in ihrer Art ist die Selbstrettung des Christian Bohren (1755-1817) auf dem obern Gletscher am 7. Juli 1787. 45

Auch in der Spaltenbildung, welche als Vergrößerung der feinen Zwischenräume zwischen den Gletscherkörnern 46 aufzufassen ist, zeigt das Gletschereis abermals seine Eigenschaft als Wasser. Ebenfalls eine flüssige Masse, nur zäher ( S. 50), verliert auch jenes bei Schub und Zug seinen 58 innern Zusammenhang, 47 und es entstehen eben Späält senkelgrad zur Zugrichtung: im Wịịhel zu derselben. Tritt daher der Gletscher aus einer Talenge in eine Talweite, so reißt durch Außeinanderfließen der Zusammenhang seitlich und es entstehen Längsspalten: d’s Ịịsch spaalted si ch der Lẹngi naa ch. Bietet das Gletscherende die Form eines Löffels oder einer Muschel, so bilden sich fächerartig verlaufende Längsklüfte, welche nach aufwärts rechts und links in die Randspalten übergeben. Die letzteren springen ụụf, weil der Eisstrom sich in der Mitte rascher bewegt als am Rand ( S. 50), und treten unter ungefähr fünfundvierzig Grad in den Gletscherkörper ein. Gerät dieser auf einen Hang, so bricht er, er zerhi̦jd, weil die Oberfläche viel rascher fließt als der Grund ( S. 50), und reißt große Querspalten: der Gletscher spalted ĭ̦ ntwä̆rist oder ĭ̦ ntrémis. Muß aber infolge einer Umbiegung des Stromes der Grund sich am weitesten dehnen, so gibt es während der Nacht die so besonders häufigen Unter- oder Grundspalten, die sich im Körper des Eises schließen. Der unerschrockene Hugi ( S. 21) hat eine solche untersucht, 48 wie er auch 49 von den schrecktlich zerklüfteten Massen des Grindelwaldner Vieschergrates 50 nach einem Besuch vom Januar 1832 wahrhaft dramatisch erzählt.

Aus der geringen Wärme von 0,2-1,5 Grad zu schließen, welche der hochsommerliche Gletscherbach am Gletschertor aufweist, wäre es erst recht innen im Gletscher schreckli ch chaald. Das anfängliche Kältegefühl wird jedoch bald überwogen durch die Empfindung außerordentliher Trockenheit 51 der hier gefangenen Luft, die eben nur wenig Feuchtigkeit in Gasform zu erhalten vermag. Diese trocken-kalte Spaltenluft erhielt alten Grindelwaldnern ihre Schinken 52 und Jägern ihr Wildpret 53 über den ganzen Sommer frisch und ohne üblen Beigechmack ( ohni en andre Bitz, e n Chu̦st oder Abchu̦st, e n Mang). Unserer Zeit des raschen Konsums in der Fremdensaison erscheint nun freilich solche Konservierungsart ebenso befremdlich wie die Kunde, daß Gletscherspalten Verunglückte ein Jahrhundert lang unversehrt 54 und die Hüte eines eingesunkenen Hutmachers unentstellt 55 gelassen haben.

Einmal aber gibt der Gletscher doch, was er an Fremdkörpern in seinen Riesenleib aufgenommen, wieder ab. Der Gletscher butzd si ch. 56 Das ist allerdings keineswegs 57 auf irgendwelche «innere Regsamkeit» 58 oder gar ein «Wachsen von innen heraus» 59 zurückzuführen, 59 so volkstümlich diese Vorstellung auch geblieben ist. Es beruht einfach auf der Abschmelzung durch Wärme, welche besonders in den Föhnzeiten am gesamten Gletscherleibe zehrt. Im Innern desselben wirkt die Druckwärme. An der Unterfläche nagt die Wärme des Erdbodens, auf welchem der Riesenkörper bloß mittelst isolierter Felsstützen aufruht — ähnlich dem nächtlich Wachenden, der nur an wenigen Punkten seines Leibes sich stützt, wenn er e n chlịị n wollt ablĭ̦gen. Besonders aber wird die Oberfläche in ihrer ganzen Länge von oben nach unten in steigendem Maß angegriffen, so daß sie am Talende mit der Unterfläche einen Winkel von beiläufig 3° bildet. 60 Besonders wirksam ist die Wärmerückstrahlung der Uferwände, an welcher ja auch das Eis durch Chle̦ck ( S. 57) vom Ufergestein gelöst wird. Ihr ist ebenso die Erhöhung der mittlern Längslinie des Gletschers zuzuschreiben; derselbe gleicht einer gutgebauten Straße: der Querschnitt ist obennaha hu̦ppa (konvex).

Eine wirkliche «Selbstreinigung» wäre aber auch bloß eine solche, die der Ausscheidung schädlicher Stoffe aus dem Menschenleibe gliche: auf der Haut setzen sich diese ab in allerlei unanmutiger Gestalt. So tragen mit Ausnahme des allzeit saubern Rosenlauigletschers (und des hochnordischen Inlandeises 61 ) alle Eisströme, wenn nicht der blinkende Schnee sie deckt, ihre häßlichen Unreinigkeiten geradezu zur Schau. Es gehörte darum ehemals zur ständigen Neckerei unter dem Gasthauspersonal Grindelwalds, «grüne» Neulinge mittelst eines Tributs sich von der Verpflichtung loskaufen zu lassen, im Frühling in u nb’schlăg’ne n Schuehne n mid Zï̦berli und Rịịsbï̦rsten und Seiffen den obren Gletscher oben aha (von oben herunter) z’butzen oder z’wäschen. 62

Den schriftdeutsch gewordenen Ausdruck «Moräne» ersetzt sich die Mundart durch Gletscher-Ggŭ̦fer oder das Ggŭ̦fer 63 schlechtweg, womit überhaupt Sandflächen und Geröllpartien jeder Art bezeichnet werden. (Man denke zur Erklärung an emmentalisches «gü̦̆fere n» s. v. w. storren, stochern.) Doch unterscheidet man z. B. das Gletschersand als ausbeutungsfähig zermahlene Endmoräne am obern Gletscher vom Ggŭ̦fer als Steingeröll und nennt in solchem Sinn eine «steinalte» kleine Frau e̥s ggŭ̦feralts Wịịbli. Ggufer ist also verwandt mit Ggool (Schutt, Trümmergestein). Der zeitlich erste Geologe Grindelwalds, 60 Professor Kuhn, nannte 64 (1786) die Mittelmoränen «Guferlinien». Bei dieser Begriffsbeschränkung wurde dann der keltisch-romanische Name gandas (Felsbruch, besonders eine mit zerklüfteten Felsstücken überschüttete Gegend) 65 wie er in Gantfluh und Gantdossen, Gantrisch und «das Hohgant» 66 wiederkehrt, zur Bezeichnung der Seitenmoränen oder auch der Endmoränen herangezogen. Der Grindelwaldner nennt die kleine Seitenmoräne die Gande̥rra, was unmittelbar mit dem tessinischen Dorfnamen Gandria zusammenstimmt. Wenn aber der Lötschentaler im Hochsommer mit seinem Vieh «uber alli Gänder» (Felsgräte) fährt, so ist hierin nicht der schon verwitterte, sondern der noch als Ganzes gedachte Grat zu erblicken, wie er an die ebenfalls ursprünglich romanische 67 «Kante» erinnert. Nur so erklärt sich auch die Form «Gandecke» für die End- 68 und die Seitenmoräne, 69 den «Seitenschutt» oder die umgedeutete «Randdecke». 70 Die Bezeichnung «Egg» in solchem Sinne wird in klassischer Weise illustriert an der riesigen Seitenmoräne des obern Gletschers: der Halsegg über dem Hals (Tobel, S. 9).

Nach dem zeitweilig reichen Moränenbeschlag ist direkt das Dräckgletscherli am Schwarzhorn benannt; mit seinem schönern Namen d’s blaau Gletscherli aber erinnert es doch an das Ultramarin des Rosenlauigletschers. 71

Vom Wetterhorn herunter hängt auch der Gu̦tzgletscher oder, ebenfalls halb verächtlich benannt, der Hï̦enderggu̦tz, in éin weithin sichtbares Firnfeld sich teilend mit der imposanten Wätterlouinen. Zwischen dieser und Rosenlaui hängt nach der Haslerseite hinunter das Schwarzwaldgletscherli, ebenfalls — gleich dem Hŏhnịịsch am Eiger ( S. 48) — als Hängegletscher, dessen herunterfallendes Eis als «regenerierter Gletscher» en miniature das Alpĭ̦glengletscherli unterhält. Wieder auf Grindelwaldner Seite bildet der Chrĭ̦nnengletscher eine kleine Einbuchtung des Grindelwaldfirns, dessen Hauptentladung aber der ober Gletscher (Grindelwalds) ist. Der Lụteraargletscher ist eben noch als Grenznachbar zu nennen.

Der Grindelwaldfirn hieß früher (in Ersetzung des Namens «Firn» 72 S. 56) auch etwa Ịịschmeer. 73 Schon 1820 aber finden wir diesen vollmundigen Konkurrenten der mer de glace im Mount-Blanc-Massiv auf das Firnbereich des untern (Grindelwald-) Gletschers beschränkt. Es hieß sonst auch etwa «unteres Eismeer» im Gegensatze zum Grindelwaldner 61 Vieschergletschrer 74 oder Viescherfirn. Der Kallifirn und der kleine Zäsenberggletscher (Gletscheralp), anderseits der Gletscherbärg (der Mettenberg als Schafalp) hängen mit ihm zusammen. Haben wir noch an der Eiger-Westseite den Eigergletscher bemerkt, so schauen wir über den Mättenberg hinüber nach dem kleinen Wechselgletscher, dem Schreck-, Kasten-, Nässifirn. Damit sind wir wieder in die Nachbarschaft der «beiden Gletscher» Grindelwalds gelangt, von denen sogar jeder für sich die Benennung «der» Gletscher usurpiert. Ehemals war dies der untere oder der «große» Gletscher ( S. 55). Die Weganlage des Wirths Christen Burgener (1822-24) 75 machte ihn zum «Gletscher der Damen und Stutzer», 76 und sein Besuch galt als der Glanz und Höhepunkt einer Schweizerreise. 77 Als «der Gletscher» wurde er unzähligemal beschrieben und gemalt, 78 und selbst Einheimischen heißt bis zur Stunde die an ihm liegende Örtlichkeit bi’m Gletscher. 79 Auch dieser Weltruhm ist vergangen ( S. 53), und dem heutigen Touristenstrom ist nun der obere Grindelwaldgletscher «der Gletscher». Zu ihm fährt oder pilgert man auf dem Gletschersträäßli; und gleichwohl kann einer des Tages zwanzigmal zur Beantwortung der Frage kommen: Wie weit ist’s noch zum Gletscher? Est-ce bien là le chemin «du» glacier? Please is that the way to «the Gletscher»?

Inmitten dieser universellen Einseitigkeit bewahrt sich der Grindelwaldner die gebührende Allseitigkeit des Begriffs «Gletscher». Wie sollte er’s auch nicht, wo das so eigenartige Gesamtbild der Bergriesen, Firnfelder und Gletschertäler als Umrahmung dieser gottgesegneten Talschaft sich ihm Tag um Tag vor Augen stellt! «Gletscherberge» sind ihm die Hüter seines Tales. 80 Da liegt

Ein Kind in der Wiege; die Wache, die halten

Ringsum die bepanzerten Riesengestalten.

81

So dichtete der Gletscherpfarrer in den «Gletscherfahrten», zu den Zeiten des Wirtes Gletscherfritzi unternommen mit Gletscherführern wie Bŏhre n-Peterli, dem Gletscherwolf ( S. 23), 82 mit Jossi, der Gletscherschatz, 83 mit Almer Ue̥lli, der Bärgchatz, wohl auch in Begleit von Gletscherschï̦tzen.

62 Will der Grindelwaldner den Begriff des Gletschers einseitig fassen, so tut er’s vom Gesichtspunkt des Schafhirten aus, welcher d’Bänzen gan Gletscher inhi tued, gan Gletscher inhi na ch d’Bänzen geid, d’Bänze n z’Gletscher sï̦mmred, z’Gletscher den Bänze n z’läcken gi bd. Oder eine Hülfskolonne hat man 1695 nach Verunglückten «gan gletscher geschikt». 84 In diesem artikellosen «găn» und «ze ist Gletscher» vom geographischen Begriffskreis losgelöst und schwebt zwischen Einzelding und Stoff. Ja ganz in den Begriff des letztern ist er übergegangen, wenn Fuhrleute Eisquadern vom obern Gletscher nach den Wirtschaften des Dorfes verbringen: Gletscher ahifïehren; oder wenn man auf der ehemaligen Eisbahn 85 vom unteren Gletscher her Gletscher uehig’fïehrd heed; wenn man auf eine entzündete Wunde Gletscher ụụfleid oder bei Brucheinklemmungen Gletscher schlïckd. Sachlich und sprachlich wird damit das Wort seiner ursprünglichen Bedeutung zurückgegeben, in welcher es im 14. Jahrhundert aus französischem glacier übernommen worden war, 86 um zunächst (1523 bei Ägidius Tschudi und 1544 bei Sebastian Münster) das Matterjoch zu bezeichnen. 87 Es ist dies eine Art Entlehnung erster Stufe, einem älteren Sprachstand entsprechend. Wie die Entlehnung heute lauten würde, zeigt d’s Glassi, wie die Einheimischen das Hôtel du glacier in Grindelwald benennen. « Glacier» seinerseits setzt ein mittellateinisches « glaciarium» (Eisfeld) voraus, welchem « glacies» ( glace, Eis) zugrunde liegt. Aber auch das hieraus entlehnte Gletsch war eine Zeitlang gleichbedeutend mit «Gletscher». Noch heißt so das Hoteldörfchen am Fuß des Rhonegletschers, und in der Cronegg von 1593 ist dreimal nacheinander vom obern Gletscher als dem Gletsch die Rede. «Da ist der Gletsch so groß gsin, daß er in den Bergelbach trolet» (ist). Beide Ausdrücke besagen demnach zunächst dasselbe, was die Ịịscha (s̆s̆) und in Mehrzahl die Ịịschi (s̆s̆): der und die Eiszapfen, und was die Ịịsche̥rra (s̆): das Eisfeld. Jene Ịịschi erfreuen das Auge mit ihren prachtvollen Nachbildungen von Orgelpfeifenprospekten z. B. an den Engischëpfen der Ortweidflueh oder am winterlichen Staubbach. Eine Ịịsche̥rra aber, oder eine Schụụra ist dem Grindelwaldnerkind jedes noch so kleine Eisfeldchen, jeder Schụụristein, die zum schụụren (glitschen) einladen; und wenn es nicht hie und da e n Zu̦ck gi bd (einen Fall), sụ is’ ’s o ch gaar nịịd mid’rḁ. An die Eisbahn für Fremde freilich: die kunstreich hergerichtete und mittelst Hydranten betriebsfähig erhaltene Ịịschbahn, darf jener profane Name nicht heranlangen. Er ist dessen so wenig würdig, wie das schụụren mit 63 dem schlịịfschuehnen 88 oder gar etwa mit dem Spezialsport der Engländer ( Hockey, Curling) sich vergleichen darf. Im gletschrige n Tẹllti 89 versteht man sich aber auf das Eis aller Arten gleich gut: das dichte Wassereis, das schwammige Grundeis, das Schneeeis des Firns und das des Gletschers, so unterschiedslos man gelegentlich alle einfach als Gletscher bezeichnet.

D’s Almis Christelli

Führer und Schliiffschuehprofässer.

Doch knüpft sich an den Hauptgebrauch des Namens immer wieder die Vorstellung des Belebten, welches irgendwie in den Bereich des Menschlichen hineinragt. Tut dies in derb-komischer Weise die Gletscherflo ( Desoria glacialis), 90 so klingt hinwieder wie eine Idylle «aus alten Zeiten» die Kunde, mu̦ heig albḁ chënnen mid ei’m Ärmli a n d’s Ịịsch a nstotzen (sich lehnen) u nd mid dem andren Ärdberre̥ni g’winnen. 91 So schließen sich Glieder aus allen drei Naturreichen zu einem Gebilde voll reichen Lebens. Ja, auch der scheinbar starre, ungeschlachte, «gefrorne Reifriese» selber nimmt Anteil an menschenähnlichem Tun. Seine Kinderchen, die Bächlein der Ober- und Unterfläche, schlüpfen, gelockt von der Sonne oder der Bodenwärme, aus zahllosen eisigen Betten hervor, sammeln sich in Scharen an den hoch und weit aufgetanen Gletschertor; und in hellem Jugendmute, ja in tollem Übermut eilt die vereinte Schar zu Tale, mächtige Felsstücke gegeneinander schmetternd. Allein auch dies anscheinende Riesenkinderspiel ist ernste, große Arbeit. Mit ihr tränkt das Alpengebirge, die Brunnstube Europas, die Niederung durch seine «Gletschermilch» gerade in den Zeiten höchster Hitze und Trockenheit am reichlichsten; und die verflüssigten «weißen Kohlen», deren Stoßkraft sich in elektrischen Starkstrom umsetzt, bergen in sich den künftigen Hauptreichtum unseres Landes.

1

Tschudi 4.

2

Neum. 542.

3

Hugi 86.

4

Zirkel 3, 428.

5

Vgl. Heim’s Gesetze bei

Heß 40.

6

Krehbiel 79 f.

7

Reise 2, 24.

8

Altm. 33 sagt «abgeschwinnen», mit Wechsel zwischen Nasal- und i-Klasse; vgl. das umgekehrte zürch. «g’schune» = geschienen. Schriftdeutschelndes «schweinen» für schwinden fließt etwa noch in das einheimische «Halblein» über. «Die Fremden fangen an zu schweinen», bemerkte ein Träger bedauernd beim Abflauen einer Saison, worauf ein Berliner unter entrüstetem Protest: «dat is eene Jemeenheed!» sofort den Koffer packte. (

EvG. 1904.)

9

Cronegg 1602.

10

488.

11

UGwGl. 9.

12

GlM. 18.

13

Altm. 22;

Grun. 3, 156;

Grube 2, 110. Auch Scheuchzer erwog sie z. B. in seiner vierten Bergreise 1705. (

Krehbiel 3.)

14

Vgl.

Heß 258 nach

UGwGl.

15

Berd. 1, 39 f.; 2, 70 ff.;

Heß 58.

16

SAC. 40, 230 f., und danach Alpenhorn 1906, 100;

GlM. 129 ff.;

Brückn. 247.

17

Tschudi 445.

18

König 39.

19

Ebd.

20

Tat. 26.

21

GlM. 130.

22

Wyß 660.

23

Hugi 48.

24

GlM. 130. 167.

25

Wyß 636.

26

GlM. 117.

27

GlM. 167.

28

Höpfn. M. 4.

29

Heß 264. 273.

30

Ebd.

31

Ebd. 267.

32

Vgl,

Krehbiel 88 nach Hugis «Winterreise ins Eismeer» 25.

33

Hugi 98; Abbildung in Scheuchzers

Itinera Alpina 482.

34

Zirkel 3, 426.

35

Vgl.

Täuber 71. Zur Sache vgl. «Firnmulde und Gletscherzunge am obern Grindelwaldgletscher» im

AM.

36

Hugi 70;

Studer P. 213.

37

Heß 166.

38

Nach Richthofen.

39

Grun. 1, 84; 3, 178 f.;

Wyß 652.

40

Cool. JS. 267 f.

41

Altm. 72;

Täuber 79;

Alpz. Mai 1906.

42

Wyß 659 nach Ortspfarrer Lehmann (1805-18);

Höpfn. M. 129 f. von Professor Kuhn;

Krehbiel 80 ff.

43

Hugi 81.

44

Vgl.

Murray LXXII;

Cool JS. 218 an Hand von Strabo 4, 6, 6.

45

Wyß 653 f. nach dem Wochenblatt von Bern vom 4. Aug. 1787;

GlM. 15 mit der Berichtigung 66 f., wonach der Spalt nicht 64 Fuß (oder gar, nach

Neum. 547: 120 Meter), sondern 25 Fuß tief gewesen;

Osenbr. 6, 20-24. Eine ähnliche Rettung erzählt

Tschudi 333.

46

Zirkel a. a. O.

47

Heß 150.

48

Ebd. 150 f.;

Brückn. 249;

AM.

49

Hugi 56.

50

Vgl.

ÄFG. 121.

51

Tschudi 354;

Rohrdorf 9.

52

König 31.

53

Rebm. 152. 488.

54

Grun. 3, 280;

Reise 1, 364.

55

Altm. 85.

56

Ebd. 80;

Murray LXXIII.

57

Grun. 3, 158;

Höpfn. M. 135.

58

Hugi 100 ff.; vgl.

Krehbiel 78.

59

Naturw. IV (1821), 76 ff.

60

Neum. 541.

61

Heß 108 f.

62

Etwa, wie Schulknaben neu eintretende Kameraden zu veranlassen suchen, sich mit Näh- und Stricknadeln in der Mädchenarbeitsschule einzufinden, und was der ähnlichen Spässe mehr sind. — In Basel müssen alte Jungfern die Münstertürme, in Egypten die Pyramiden abstauben.

63

Bei

Rohrdorf (8, 28) und

Hugi (108) lesen wir «die Gufer».

64

Höpfn. M. 28 f.; danach auch

Zschokke (41),

Hugi (106),

Täuber (75).

65

Stud. P. 33;

SAC. 18, 109;

schwz. Id. 1, 157.

66

Stud. P. 38.

67

Kluge 184.

68

Zschokke 40.

69

Hugi 106;

Täuber 75.

70

Hugi 106.

71

Vgl. das liebliche und zu seiner Zeit auch großartige Bild von J. Biedermann (1765-1830) im

AM.

72

Altm. 42 ff.

73

Rohrd. 7.

74

ÄFG. 124.

75

Wäber 229.

76

Wyß 660.

77

BOB. 73.

78

Grun. 1, 81; Gemälde von Aberli (1723-85) im

AM.; sechs Bilder in den

tableaux pittoresques von

De Laborde und

De Zurlauben 1777-80; die schöne Karte zu

UGwGl.

79

G 4.

80

Vgl. den

Prospectus montium glacialium Grindelianorum von Felix Meyer in Scheuchzers

Itinera alpina und

Vues de la vallée et des glaciers de Gw. von Architekt Sprünglin in Bern (

AM.)

81

Str. BO. 52.

82

GlM. 15;

Neue AP. 1882.

83

Schweiz 1900, 89.

84

Cronegg

GlM. 170.

85

F 4.

86

Kluge 141.

87

Krehbiel 1.

88

Theorie desselben: Brücker in Naturf. 1890, XIX f.

89

Str. Sänger 219.

90

Hugi 105;

Tschudi 6, 428-430;

Haacke 588.

91

Wyß 662;

König 32.

Als Hängegletscher führten wir vorhin u. a. das Hŏhnịịsch, den Gu̦tzgletscher und die Wätterlouina auf. Fügen wir die heutige englische und französische Bezeichnung « cascade», die sonst nur dem Wasserfall galt, hinzu, so haben wir den großen Bedeutungskreis des Wortes «Lawine» angedeutet. Voll entfaltet er sich, wenn wir uns zunächst über das Wort selber klar werden.

Man sagt heute, wie Wätterlouina, auch Wätterlouine nwang, aber neben Wätterlouine nschnee (überhaupt: Louine nschnee) auch Wätterlouischnee (überhaupt: Louischnee), wie noch knapp in die heutige Sprache auch gutes altes «Wätterloui» 1 hineinreicht. Man sagt z’Ällouinen oder echt grindelwaldnisch z’Älloinen und schrieb z. B. 1851 «auf Allouinen» oder «Allouenen» und schon 1575 «zu ällauwinen», «gan Ällauwinen», aber im nämlichen Jahr: «die ällauenmatten». Man sagt: Burgloúinen, z’Burglouinen, ụf Burglouinen, wie Lauterbrunner Örtlichkeiten «Trachsel- und Sichellouinen» heißen; aber man schrieb 1671 «an der Burglauenen» und noch 1808 auch «an Burglowen». Man schrieb 1618 und noch 1808 «ein Schneelauwena», 1572 und 1618 «ein Schneelauwne», 1575 «die Schißellauwna» und 1572 «ein lauwna», 1749 «die Mederlauwina» und 1739 «dei Lowina», 1610 «ein Schneeluwena». Als ausdrückliche Mehrzahlformen begegnen uns: 1808 loueni, louwini, 1770 lowini, 1776 lauwini, 1572 louwene, 1528 Louwinan, aber 1805 auch: vil louwen. Schon diese Auswahl aus unzähligen Belegen zeigt, wie die Sprache einer reinlichen 2 Scheidung zwischen der Einzahl Loui und der Mehrzahl Loue̥ni zustrebte. (Analog den Formen «Lütschi» und «Lütschinen»: S. 45.) Heute wird diese Scheidung mehr und mehr wieder aufgegeben. Man bekommt allerdings noch zu hören: es schnịjd wie us ’ner Loui; d’Loui chunnd; der Louizụụg. Unveraltet klingt bis heute das poetische Rŏse nlloui. Noch stürzt unterhalb Mürren der «Louibach» zu Tal, und ein Schneeberg, «gnent der Lauer», 3 liegt bei Frutigen. Die Loui verkleinert sich zum Loue̥lli mit der Mehrzahl Loue̥llle̥ni. Im Unterland besteht die gewöhnliche Ein- und Mehrzahlform «die Loue̥le n» (’s Louele nwäldli); seltener hört man daneben «die Loui», und der aus Gotthelf 4 so bekannte «Löije n» ist eine sehr steile, wegen beständiger Erdschlipfe längst aufgegebene Straße. Als Verbum hört man im Unterland: 65 «es louelet.» Allein in Grindelwald klingt nun moderner: es hed g’schnịjd wie ne n Louina, und man erzählt: d’Louina ist uber d’Flue ụsa ghịjd.

Die Sprache scheint uns also hier eine ihrer zahlreichen Numerusverschiebungen zu zeigen; ja diese könnte eine solche zweiten Grades heißen, wenn nicht die «lowa» oder die «lauw» der Cronegg von 1805 und 1808 eine vereinzelt gebliebene Einzahl zu «Louwi» als vermeintlicher Mehrzahl wäre.