|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn man in den Wahlverwandtschaften liest, daß Ottilie zuweilen abends, im süßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebend, Eduarden, der fern von ihr weilt, erblickt, »ganz deutlich, und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im kriegerischen Anzug, jedesmal in einer anderen Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stehend, gehend, liegend, reitend«, so läßt man es sich noch gefallen, es ist doch ein Roman! Wie künstlerisch gesinnt wir sind, sieht man daraus, daß wir im vollen Ernst meinen, der Dichter meine nicht, was er sagt (wie denn, wenn man auf den katholischen Schluß des Faust hinzeigt, auch immer so getan wird, als hätte das nichts zu bedeuten: der Dichter lügt ja nur!). So macht es auch, wenn Goethe seine eigenen Visionen beschreibt, weiter keinen Eindruck. Engländer aber sind uns ja von vornherein stets einer gelinden Verrücktheit verdächtig. Also wenn die Visionen haben, das nimmt man für leere Grillen. Visionen läßt nun einmal unsere »Bildung« nicht zu, sie gehören ins finstere Mittelalter. Ich erlebe das in dem typischen Gespräch über Expressionismus immer wieder. Dieses typische Gespräch geht so:

Jemand sagt mir: »Ich hatte mich, weiß Gott, allmählich schon an alles gewöhnt, ich ließ mir alles gefallen, ich war auf alles gefaßt, aber Picasso!, nein das ist mir denn doch zu arg!« (In solchen Fällen sagt jemand immer »denn doch«.) Ich frage, warum. Er fährt erklärend fort: »Es ging, solange es noch Bilder waren, von denen sich doch allenfalls vermuten ließ, daß es Bilder sein könnten! Dieß aber sind jetzt Bilder, denen doch kein Mensch mehr ansieht, daß es Bilder sein sollen. Wenn man nicht eigens darauf aufmerksam gemacht wird, fällt einem das doch gar nicht ein!« Und er tut mir dar, wie sich diese Bilder doch von allem entfernen, was wir nun einmal in jedem Bilde zu finden gewohnt sind, in jedem Bilde zu suchen uns nicht enthalten können. Man hätte sich damit abgefunden, jedes Extrem gleich wieder ins Extreme getrieben, jeden Ultra noch von einem neuen überboten, jeden Exzeß gleichsam selber wieder exzedieren zu sehen, aber da war doch immer noch irgend etwas da, von dem aus man exzedierte, das man übertrieb, dessen Extrem man wagte, es war doch irgendwo noch ein gemeinsamer Anfang da, auf den dieses Ende zurückwies: von Cézanne fand man sich zu Monet, von diesem zu Manet, von ihm zu Courbet zurück, Delacroix schien der Erzvater aller und schon in Goya und Velasquez, in Vermeer und Tintoretto ließ er sich ahnen. Hier aber, in diesen Bildern der Expressionisten, sei davon nichts mehr da, weil nämlich hier die Entwicklung nicht mehr, und wär's ins Absurde, entwickelt, sondern vielmehr plötzlich abgerissen und die ganze Malerei ins Bodenlose zu stürzen scheint: da hängt nichts mehr mit dem, was wir bisher Kunst zu nennen gewohnt waren, zusammen und jedes Merkmal, jeder Maßstab fehlt, nach welchen wir uns sonst an Bildern orientieren. »Wo haben Sie denn, um Gottes willen, derlei je gesehen?«

Ich antworte dann stets, sanft: »Es kann aber ja sein, daß er es so sieht, der Maler.« Aber das zieht mir den heftigsten Groll zu. Nein, das kann nicht sein, so sieht man nicht – Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, daß irgendein Mensch so sieht?! Ich aber bleibe fest und beharre darauf: »Ich kann mir schon vorstellen, daß jemand so sieht, freilich nicht auf einen äußeren Reiz hin, aber auf einen inneren.« Da geschieht es mir nun immer wieder, daß mein Partner auf einmal verstummt und mich erschrocken ansieht, als wenn ich plötzlich verrückt geworden wäre. Er will mir nie glauben, daß wir auch sehen können, wenn es draußen nichts zu sehen gibt, daß wir auch mit geschlossenen Augen sehen können, daß wir »Gesichte haben« können, Erscheinungen, Empfindungen der Augen ohne Reiz von außen. »Wenn man krank ist«, entgegnet er lebhaft und ist erstaunt, wenn ich widerspreche, behaupte, daß auch gesunde Menschen Erscheinungen haben können, und es ihm an seinen eigenen Augen beweisen will. Bis ich auftrumpfe und mit Johann Müllers »Physiologie des Gesichtssinnes« und seiner kleinen Schrift ›Über die phantastischen Gesichtserscheinungen‹ anrücke. Diese Bücher sind 1826 erschienen und noch immer nicht wieder erreicht, geschweige denn überholt worden.

Johannes Müller, 1801 in Koblenz geboren, seit 1833 Professor der Anatomie und Physiologie in Berlin, der Vater der Histologie, der Begründer der pelagischen Forschung, der Lehrer Virchows, Du Bois Reymonds und Haeckels, muß ein höchst merkwürdiger, genialischer, ja geradezu magisch wirkender Mensch gewesen sein. Haekel hat das Bild des geliebten Meisters über seinem Tisch im Institut zu Jena hängen und pflegt zu sagen: »Wenn ich bisweilen bei der Arbeit ermüde, brauche ich es nur anzusehen, um neue Kraft zu gewinnen«; er hat sein ganzes Leben lang den »ungeheuren Eindruck«, den der geheimnisvolle, fast geisterhafte Mann auf den Jüngling machte, niemals vergessen können. Keiner seiner Schüler hat ihn je vergessen können. Denn ihm war gegeben, jeden sich finden zu lassen und die wahre Kraft aus ihm zu holen. (Bölsche hat es in seinem Haekelbuch schön geschildert.) Sinnlichkeit und Geist standen in ihm einander so gleich, daß er sicher war, weder im Empirischen zu ersticken noch in Ideen zu verfliegen. Er bildete sich an Kaspar Friedrich Wolff, Goethe und Humboldt und lernte von ihnen, daß es in der Wissenschaft nicht auf Häufung von Erfahrungen ankommt, sondern auf den echten »Sinn«, der uns, was immer wir erfahren mögen, mehr erfahren läßt, als »in den Dingen selbst scheinbar sinnlich Erkennbares ist«; weshalb ihm denn auch die Erfahrung immer nur als ein »Zeugungsferment des Geistes« galt und er nicht aufhörte darauf zu dringen, daß die »Naturforschung auch etwas Religiöses an sich habe«. Wie jeder, der einmal mit der Natur näher umgegangen ist, hat er sich überall von Geheimnissen umgeben gefühlt, er lebte in Wundern (er sagt einmal, es sei ihm »in seinem Leben noch nichts eigentlich Wunderbares begegnet, das heißt etwas, von dem man sagen könnte, es sei wunderbarer als die ganze Natur oder wunderbarer als die willkürliche Bewegung der Glieder, als das Vermögen, den Arm, wie man will, zu strecken und zu beugen«). So war er denn von ganzem Herzen goethisch gesinnt. Er bewunderte Goethe als »einen der sinnlich kräftigen Menschen«, er hielt seine Farbenlehre mit Wolffs Untersuchungen über die Generation »für Fermente, mit denen man sich nicht befassen kann, ohne daß der Sinn erschlossen werde; man könnte sie als eigentliche Institutionen zu aller Naturwissenschaft betrachten«, und er hat ihr in seiner »Physiologie des Gesichtssinnes« einen eigenen Abschnitt zugeteilt. Er war in seiner Zeit der einzige, der Goethes Natursinn rein erfaßt hat, und ist lange Zeit der einzige geblieben, bis Chamberlain kam. Er begriff den tiefen inneren Zusammenhang des Künstlers mit dem Naturforscher in Goethe, die beide aus derselben »nach der erkannten Idee des lebendigen Wechsels wirkenden plastischen Imagination« schöpften. Und so fand er in Goethes noch jahrelang kaum tolerierten, für dilettantisch gescholtenen naturwissenschaftlichen Bemühungen die »Ahndung eines fernen Ideals der Naturgeschichte«. So schrieb er 1826. Wir sind diesem Ideal heute noch immer nicht viel näher.

Dieser Johannes Müller hat nun seine eigenen Visionen beobachtet und beschrieben. Wenn er vor dem Einschlafen mit geschlossenen Augen liegt, erscheinen ihm Bilder, die sich bewegen, verwandeln, von Traumbildern deutlich unterscheiden, mit seinem wachen Leben nichts gemein haben, aber bei der leisesten Bewegung der Augen verschwinden und auch durch Reflexion sogleich verscheucht werden. Er hat solche Erscheinungen auch bei hellem Tage, nur muß er dazu ganz ruhig sein und darf nicht eben gegessen, nichts getrunken haben. Durch Fasten kann er diese Phänomene zu einer wunderbaren Lebendigkeit bringen. Er zitiert Cardanus (im 18. Buch de subtilitate), Spinoza (opera posthuma Epistola XXX.), Nicolai und Justus Möser als Zeugen solcher Erscheinungen und beruft sich für das mit diesem inneren Sehen verwandte innere Hören auf Moses Mendelssohn und Rousseau. Seltsam findet er solche Erscheinungen keineswegs. Was muß denn geschehen, damit wir sehen? Die Sehsinnsubstanz muß erregt werden, ganz gleich wodurch, ganz gleich, ob von außen (durch das Licht, wie wir die Licht erregende Kraft zu nennen pflegen, während er sie lieber »das Elementarische« nennt) oder von innen (etwa durch einen Blutandrang nach dem Gehirne). »Die Sehsinnsubstanz entspringt mit lichtempfindenden Teilen im Gehirne selbst, setzt sich durch die Sehnerven fort und endigt als Netzhaut, welche allein durch das Elementarische affiziert werden kann, während die inneren Teile von allen organischen Reizen affiziert werden können.« Was sehen wir denn überhaupt? »Immer nur die Netzhaut im Zustande ihrer Affektion.« Alles, was wir sehen, bringt unser Auge hervor. Es muß nur gereizt werden, dann leuchtet es auf, das Auge leuchtet, wie das Ohr tönt, wenn es gereizt wird, wodurch immer. »Die Art des Reizes ist ein durchaus Gleichgültiges, sie kann nur die Lichtempfindung verändern. Einen anderen Zustand als Lichtempfindung und Farbenempfindung in der Affektion oder Dunkel in der Ruhe gibt es für die Sehsinnsubstanz nicht.« Also kann sie, wenn sie nun von innen her gereizt wird, auch nicht anders antworten, als sie, wodurch immer gereizt, stets antworten muß: mit Licht und Farben. Was immer auch mit ihr geschieht, sie kann darauf immer wieder nur Licht und Farben entgegnen. Geht also in uns, von welchem Organ aus immer, etwas vor und setzt sich durch Sympathie bis zur Sehsinnsubstanz oder, goethisch zu sprechen, bis zum Auge des Geistes fort, so geschieht auf diesen inneren Reiz hin dasselbe, was auf einen äußeren Reiz geschieht: wir sehen. Was wir bei geschlossenen Augen sehen, Strahlen, Nebel, Flecken, feurige Kugeln, farbige Streifen, sie »sind nichts anderes als die Reflexe von Zuständen anderer Organe auf ein Organ, das in jedem Zustand sich entweder licht, dunkel oder farbig empfindet«. Um Erscheinungen, Gesichte, Visionen oder wie man es nenne, zu haben, müssen wir also bloß etwas so stark in uns vorstellen oder einbilden, daß es uns bis in die Sehsinnsubstanz durchdringt. Sobald die Wellen unseres inneren Lebens bis an das Auge schlagen, sehen wir unser inneres Leben, wie wir es hören, wenn seine Wellen an das Ohr schlagen. Worauf beruht denn alle Wirkung der Musik? Dem Tonkünstler kommen die Töne nicht von außen zu. Er hört nicht die Welt, er hört sich selbst, seine Seele wird in ihm tönend. Φϑόγγοι ἐοίκασι τοῖς τῆς ψυχῆσ κινήμασί τε καὶ παϑήμασι wußten schon die Griechen. Der Ton, den sein Ohr hervorbringt, sobald es die innere Bewegung empfängt, wird vom Künstler aufbewahrt, um dann von außen her, auch an unser Ohr und durch dieses wieder in unsere Seele geleitet zu werden. Aus dem Inneren des Künstlers an sein Ohr, dann der Ton, der hier entsteht, in Zeichen fixiert, diese Zeichen nun von Instrumenten wieder in Schwingungen umgesetzt, diese darauf im Ohr des Hörers ertönend und die Töne die Seele des Hörers ergreifend – das ist der Weg der Musik, von Seele zu Seele.

Was die Maler der neuesten Richtung wollen, ist sozusagen Augenmusik. Sie haben nicht vor, die Natur nachzubilden, und so tut man ihnen Unrecht, wenn man ihre Bilder an der Natur mißt. Wo sie denn derlei jemals in der Natur gesehen hätten, darf man sie so wenig fragen, als man den Tonkünstler fragen wird, wann er dieses Motiv in der Welt gehört habe. Er hat es aus sich gehört, sie haben es in sich erblickt. Ihm ist die geheime Kraft tönend geworden, ihnen leuchtend. Beides bleibt für unseren armen Menschenverstand gleich unbegreiflich, doch ist das eine nicht geheimnisvoller als das andere. Und wenn wir zuweilen zweifeln müssen, ob denn der neueste Maler das, was er malt, wirklich innerlich erblickt hat, so ist es ja doch auch nicht immer völlig ausgemacht, daß der Tonkünstler selbst gehört hat, was er uns hören läßt. Doch pflegt dies mit der Zeit ja dann aufzukommen, wenn auch kein Mensch eigentlich zu sagen weiß, wie. So werden auch die witzigen Betrüger, die bloß expressionistisch tun, bald ertappt werden. Wer aber die Gesichte wirklich hat, die er malt, dem wird auch die Kraft nicht fehlen, uns daran glauben zu machen. In der Kunst stellt sich nach dem ersten Schrecken alles immer wieder her, und so still die Gerechtigkeit in ihr waltet, so mächtig ist sie.

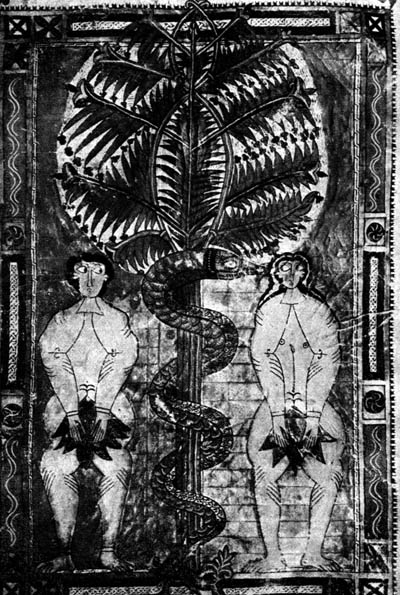

Adam und Eva. Aus einer Handschrift im Escorial. XI. Jahrhundert