|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Alexander Castell

Saita war zwölf Jahr alt, als Senar sie entdeckte. In weniger als drei Monaten hatte er sie vollständig ausgebildet. Sie traten zuerst mit großem Erfolg in Amerika auf und reisten dort während zwei Jahre. Es war zu Beginn der Tournee in Europa, Saita hatte das vierzehnte Jahr noch nicht erreicht, als die Katastrophe in Paris geschah.

Saita war zwölf Jahr alt, als Senar sie entdeckte. In weniger als drei Monaten hatte er sie vollständig ausgebildet. Sie traten zuerst mit großem Erfolg in Amerika auf und reisten dort während zwei Jahre. Es war zu Beginn der Tournee in Europa, Saita hatte das vierzehnte Jahr noch nicht erreicht, als die Katastrophe in Paris geschah.

Senar war in Frankreich, Italien, in Ägypten schon seit Jahren als Hypnotiseur von außerordentlicher Fähigkeit bekannt gewesen. Seine besondere Kraft aber war die Gedankenübertragung. Er hatte eine mystische Sensibilität, um das Fluidum der Seelen zu empfinden. Mit verbundenen Augen ließ er sich von irgendeinem auf der Bühne sitzenden Menschen aus dem Auditorium, der sich dafür angeboten hatte, durch den ganzen Saal dirigieren, einzig der Willensrichtung dieses Individuums gehorchend. Mit weitausgestreckten Armen, die wie Fühler vor ihm herschwebten, wand er sich durch die Reihen der Zuschauer, stand da und dort still, berührte diese und jene Person, schrie zuweilen, wenn die Willensverbindung zwischen ihm und seinem Mentor nachzulassen schien, mit hoher, etwas kreischender Stimme: »Denken Sie! Denken Sie!« und huschte dann weiter, wenn ihn wieder der Strom aus dem Gehirn des anderen wie eine geheimnisvolle Macht erfüllte. Er führte so jede Bewegung aus, die ihm die Gedankenfolge des anderen diktierte, gehorchte jeder Idee wie einer seltsamen Welle, die aus dem Bewußtsein des andern zu ihm überflösse und ihn inspirierte. Das war seine unerklärbare, geheimnisvolle Gabe.

Senar war von Geburt Armenier, klein von Statur, mit einem braunen, verrunzelten Gesicht. Erstaunlich standen zu dem schwarzen Haar seine grauen Pupillen, die wie poliertes Metall glänzten. Saita fand er durch Zufall in Algier. Sie war ein schmächtiges Araberkind, das durch den Straßenstaub kranke Augen hatte, welches Leiden von den einheimischen Ärzten dadurch behandelt wird, daß man den Kleinen die Innenseite der Lider ritzt, so daß das Blut über die Augen strömt. Da dieser Anblick den Fremden oft ein Anlaß des Mitleids ist, pflegen die Kinder in diesem Zustand zu betteln. So fand Senar die Kleine auf der Straße mit zwei blutenden Wunden im Gesicht. Instinktiv fühlte er, daß er eine große Macht über sie hatte. Sie, die ihn kaum sah und seine Gegenwart durch den trüben Schein des Blutes nur vag empfinden konnte, zog, unter der Kraft seines Willens stehend, ihre bettelnd erhobene Hand zurück, neigte sich demütig und scheu, verhielt sich dann, als ob sich ihr Geist seinem Geist öffnete, in einer mysteriösen Erstarrung still, während Senar plötzlich und wie aus dem Unbewußten aufsteigend das Bewußtsein seiner Macht über dieses Wesen fühlte.

Er erschauerte selbst wie unter einem Geheimnis.

Er hatte bis zu jenem Tage den Willen der anderen empfangen, hatte Personen, die er hypnotisiert hatte, durch das Wort geleitet, aber er hatte noch nie ein Medium gefunden, das der Influenz des Willens gehorchte, das ihm in seiner Veranlagung gleich war.

Saita war über ihr Alter entwickelt und geschmeidig wie eine junge Katze. Schon nach den ersten Versuchen, sie zum Zwecke eines gemeinsamen Auftretens zu erziehen, erkannte Senar, daß sein Einfluß auf ihre mediale Veranlagung erstaunlich wuchs. Etwas anderes trat hinzu. Saita geriet bei den Experimenten immer mehr in einen schlafwandlerischen Zustand, während dessen sie verblüffende Dinge vollführte. Senar hatte sofort die Idee, ihre außergewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten auszunützen. Nach Verlauf von zwei Monaten vermochte sie in diesem Traumzustand auf die fünf Meter hohe Bambusstange zu klettern und darauf so ruhig zu stehen wie ein Nachtwandler auf einer Dachrinne. Sie sprang durch einen mit Messern bekränzten Ring, stach sich feine, lange Nadeln durch die Arme, ohne sich zu verletzen, kurz, sie vollbrachte die Kunststücke indischer und chinesischer Gaukler, während sie an Senars Willen wie an einem Faden hing. Sein Einfluß legte sich wie eine furchtbare brutale Gewalt auf ihr Hirn und schaltete ihre eigene seelische Existenz so aus, daß sie während dieses stummen, unheimlichen und erregenden Dramas nur noch seinen Intellekt in sich hatte.

Senar erreichte dieses seltsame Resultat nicht zuletzt durch die absolute Indifferenz, die er gegenüber dem jungen Mädchen empfand. Er sah in ihr nur die Veranlagung. Sonst war sie ihm gleichgültig. Er wußte, daß sie bei jeder Vorstellung das Leben riskierte, sobald der Antrieb zur Handlung in seinem Willenszentrum erloschen wäre. Er selbst ließ sie ja auf der Stange stehen, an den Messern vorbeigleiten, wo sie sich sofort zu Tode verwundet hätte, falls er sie mitten in der Aktion mit seiner Kraft im Stich lassen sollte. Während der ersten Versuche hatte er gefürchtet, sie zu töten, nachher aber wurde er ganz sicher, kaltblütig, ruhig. Er reiste mit ihr wie mit einem seltsam dressierten, merkwürdigen Tiere.

Er hatte auch kein größeres Mitgefühl für sie.

Das änderte sich plötzlich. Saita hatte sich entwickelt, sie war als Orientalin mit vierzehn Jahren fast erwachsen. Er sah es zum erstenmal, als sie in Europa landeten und sie in Cherbourg die Schiffstreppe hinunterstiegen. Da gewahrte er, daß Saita Hüften hatte, daß ihr knabenhafter, hagerer Körper verwandelt, daß ihre Schultern rund geworden waren.

Er erstaunte, hielt fast den Atem an. Es war ihm sonderbar.

Im Zuge saß er ihr nachher mit einer gewissen Beklommenheit gegenüber und schaute ihr zu, wie sie mit ihren braunen, langen Fingern, die bis zu den Knöcheln mit Henna gefärbt waren, eine Orange schälte. Er betrachtete ihren geschweiften Mund mit den fast zu schmalen Lippen, und ein Unbehagen bemächtigte sich seiner. Wieder glitt sein Blick über das sanfte Oval ihres Gesichtes, ruhte auf dem kaffeebraunen Ton ihrer Haut, so daß sie unwillkürlich ihre glänzenden, schwarzen Augen weit öffnete und ihn fragend anstarrte.

Da verzog er sein Gesicht zu einem sonderbaren und etwas bitteren Lächeln und sagte: »Wissen Sie, daß Sie schön sind?«

Saita lachte, ihre Zähne blitzten. Das Kompliment machte ihr Vergnügen.

Er betrachtete sie wieder mit halbgeschlossenen Lidern. Saita sann und hatte einen vergnügten Zug um den Mund. Vielleicht sah sie plötzlich einen Weg, Einfluß auf ihn zu gewinnen, vielleicht dachte sie an die Möglichkeit, seine Geliebte zu werden. Sie wußte, daß Senar reich war. Sie hielt ihn für schlau und geizig. Jedenfalls lag für sie im Reichtum die größte Macht des Mannes. Ihrer Abstammung und Rasse gemäß beugte sie sich davor sklavisch. Sie hatte ihn für Frauen schon viel Geld verschleudern sehen. Warum sollte nicht sie daraus einen Vorteil ziehen können?

Wenn sich Senar ihr in den zwei Jahren noch nicht genähert hatte, war es, abgesehen von ihrer Jugend, vielleicht darum nicht geschehen, weil er instinktiv in einer leidenschaftlichen Verbindung zwischen sich und dem jungen Mädchen eine Gefahr für ihre Fähigkeiten als Medium, jedenfalls für eine Verringerung seines Willenseinflusses auf sie witterte.

Jetzt aber lebte das Begehren plötzlich mit einer ganz unheimlichen Kraft in ihm auf.

Sie kamen gegen Abend in Paris an. Die erste Vorstellung sollte am kommenden Tage stattfinden. Für den kommenden Morgen war eine Probe vorgesehen. Senar hatte von New York aus einen Kontakt mit einem der großen Varietés abgeschlossen. Er sollte mit Saita als eine der letzten und wichtigsten Nummern des Programms auftreten.

Senar pflegte an Abenden, da keine Vorstellung war, allein auszugehen. Saita blieb dann im Hotel, las französische Romane oder beschäftigte sich mit ihren Puppen. Sie hatte eine reizvolle Sammlung großer, raffiniert gekleideter Wachspuppen, an denen sie ihre spielerische Freude stillte.

Durch die Ankunft in Paris aber war sie in eine leichte Erregung gekommen. Nicht als ob die äußeren Eindrücke auf sie so stark gewesen wären. An den Tumult der Straßen und an die großen Geräusche der neuen Zeit war sie von den Städten Amerikas her gewöhnt. Paris aber war für sie ein Ort, den die Neugier ihrer Seele schon lange erwartet hatte, eine Stadt von verborgenen Merkwürdigkeiten, die sie sich in ihrem Geiste zu phantastischen Bildern ausmalte.

So war sie glücklich, als Senar sie gleich am ersten Abend in eines der eleganten Restaurants in der Gegend der Madeleine zum Souper führte. Saita war von der freudigen und kindlichen Koketterie der farbigen Rassen. Sie wußte auch, daß sie mit ihrem mädchenhaften und doch reifen Körper Eindruck machen mußte. Sie trug ein einfaches grünseidenes Kleid, wozu sie nach der Art orientalischer Tänzerinnen einen violetten Schal um die Hüften geschlungen hatte: ein Seidentuch von derselben Farbe band sie wie einen Turban um ihren Kopf.

Sie fiel auf. Die Blicke folgten ihr. Senar nahm sich neben ihrer Jugend seltsam verwittert aus. Er empfand es. Die Neugier der Menschen schmerzte ihn. Er fühlte dumpf, daß er sie liebte. Er fühlte aber auch, daß er alt war.

Saita zeigte an diesem Abend den ganzen Jubel ihres Temperamentes. Die Musik der Zigeuner, die elegante Pracht des Raumes berauschten sie. In ihren Augen blitzte es wie weiße, flirrende Feuer. Senar war mürrisch, gereizt. Sie merkte es nicht. Das quälte ihn wieder. Er legte wie ein Passionierter und Erregter jeder ihrer Gesten eine Bedeutung bei. Aber Saita war im Grunde viel naiver, als er sich vorstellte. Wenn sie den Herren Augen machte und mit den fremden Menschen redete, die an den Nebentischen saßen und sich an ihrem orientalischen Charme entzückten, sah er überall Absicht und Begier.

Man forderte sie auf, zu tanzen. Sie sagte zu. Die Zigeuner stimmten eine spanische Weise an. Saita trat auf den roten Teppich. Ihre Hände und Füße gaben den Rhythmus. Aber der Tanz kam aus den Hüften. Erst wiegte sie sich leise im Takt der Chaloupée. Ihr Gesicht schien noch schlafend und still, als wäre noch alles Blut in den Gliedern. Der Zigeuner gab mehr Tempo. Das Cymbal klirrte wild und schreiend, wie das Krächzen von heiseren Vögeln. Doch Saitas Gesicht erwachte. Ihre Augen strahlten groß und ekstatisch. Über ihren Teint irrten die farbigen Reflexe ihres Gewandes, aus der Seide trat in seiner bebenden Schlankheit das verzückte Bild ihrer nervengepeitschten Glieder, und sie begann den heiligen Tanz der Araber: la danse du ventre. Wie eine gespannte und wieder losgelassene Feder schnellte ihr Leib, ihr Mund verzerrte sich zu einem verwirrten Lächeln der Wollust, ihre Pupillen wurden schmerzhaft weit, ihre Seele glühte in einem furchtbaren und heißen Traume, der ihr wieder in ihren Körper sprang, so daß sie in eine wilde und schäumende Raserei verfiel und auf dem Teppich zusammenbrach.

Blumen überdeckten sie, rote und weiße Nelken, aus denen sie wie eine kleine, braune Göttin erstaunt und verwirrt aufblickte. Dann kamen die jungen Herren mit großen Büschen gelber Rosen und legten sie Saita in die Arme. Sie grub ihr Gesicht hinein und lächelte, heiter, erwartungsvoll und ganz entgeistert.

Senar war aschfahl. Der Abend wurde für ihn zu einer Marter.

Als sie nachher ins Hotel fuhren, konnte er sich nicht mehr halten. Er neigte sich zu ihr, die in unruhevolle Träumerei versunken in der anderen Ecke des Coupés saß, und raunte erbittert und gequält: »Sie haben sich benommen wie eine Dirne.«

Sie blickte erstaunt auf, wie wenn sie das als unerwartete Störung empfände, und antwortete nicht.

In der Nacht lag sie wach. Eine fieberhafte Erregung war über sie gekommen. Ein ganz neues Leben hatte sich da vor ihr aufgetan. In den großen Rosenbüschen hatte sie Visitenkarten gefunden mit hastig daraufgekritzelten Worten. Man bestürmte sie, machte ihr Anträge. Junge, schöne Menschen begehrten sie. Das tat ihr wohl. Senar kam ihr jetzt alt und häßlich vor, zugleich als Hindernis für ihr Glück. Er hatte sie entdeckt, ja, hatte sie berühmt gemacht. Ihr Bild war in den Revuen zu sehen, und ihr Name stand in den Zeitungen. Sie war aber darob nicht glücklich geworden. Ihre Gabe als Medium war ihr von der Natur verliehen, aber ihr Herz hatte keinen Anteil daran. Und ihr Herz erwachte jetzt und verlangte einen Menschen zu lieben. Doch nicht Senar war dieser Mensch.

Hätte er sie vorher, vielleicht vor einem Monat noch, mit brutaler Gewalt genommen, so hätte sie sich vor ihm gebeugt. Jetzt aber war es zu spät. All ihre Demut vor seinem Reichtum, all die Befangenheit ihrer Abstammung war von ihr gewichen, – urplötzlich und in wenigen Stunden war sie zum Leben erwacht. Und dieses Leben, das sie jetzt sah, während sie, ihre braunen, schlanken Hände unter dem Kopf, aus den Kissen schaute, – es hatte nichts mit ihrem Talent zu tun, nichts mit Senar; sie hielt ihn sogar für ein Hindernis, er beraubte sie ihrer Freiheit, er tyrannisierte sie.

Senar litt unterdessen an seiner Eifersucht. Etwas anderes, fast Lähmendes trat hinzu. Er traute seiner Kraft über ihre Seele nicht mehr. Er konnte sich für Augenblicke gar nicht mehr vorstellen, daß er sie in diesem wundersam verzückten Schlafe noch einmal durch all die Gefahren einer Vorstellung leiten würde. Er sah sie nicht mehr auf der hohen, gelben Bambusstange stehen. Er sah sie einfach nicht mehr.

Diese Erkenntnis kroch ihm langsam und eiskalt über die Haut. Und morgen sollte die Vorprobe stattfinden. Er fühlte sich unfähig dazu. Was er hundertmal mit ihr ausgeführt hatte, ohne Bedenken, – dieses schwindelerregende Experiment erschien ihm plötzlich furchtbar schwer. Die Leidenschaft hatte seine Kraft geschwächt.

Er hatte Angst. Er lag stundenlang, bis zum Morgengrauen, bis die Boulevards erwachten, im Pyjama in einen Fauteuil gekauert, fühlte sich unfähig, todmüd und gerädert. Sein braunes, faltiges Gesicht hatte einen traurigen, vergrämten Zug bekommen. Es war ihm, als ob er da plötzlich am Unerwartetsten scheitern müßte.

Für Augenblicke stieg dann ein haßerfüllter, grausamer Zorn in dem Armenier auf, eine verzweifelte Entschlossenheit, alles zu wagen, sie zu opfern. Aber zugleich fühlte er, daß sein Wille ja gar nicht mehr so mächtig war, um darüber völlig entscheiden zu können.

Am Morgen sagte er die Probe ab.

Er wollte sich für den Abend stärken durch einen Spaziergang in der Morgenluft. Langsam schlenkerte er die Avenue des Champs-Elysées hinauf. Es war ein lauer Apriltag. Ein leiser Regen ging auf das junge Laub nieder, und Senar fühlte die perlenden Tropfen wie etwas Milderndes und Erlösendes auf seinem heißen Gesicht. Er schöpfte Hoffnung. Er redete sich ein, daß sie ja nur an einer gegenseitigen Verstimmung litten, und daß diesem vorübergehenden, peinlichen Zustand keine große Bedeutung zuzumessen sei. Aber was ihn wieder erschreckte, war eine große Leere, die er in sich fühlte. Etwas wie eine schmerzende Höhlung empfand er in seinem Körper; und als ob darin der Sitz seiner Schwäche läge, erschauerte er, kam mit seinen Reflexionen immer wieder auf dieselbe Qual zurück.

Als er im Hotel nach Saita fragte, war sie ausgegangen. Er wunderte sich darüber. Sie hatte sonst die Gewohnheit gehabt, bis zum Mittag zu schlafen. Er wartete lange auf sie und frühstückte dann allein. Nachher überwachte er im Varieté den Aufbau der Geräte für den Abend und hatte Konferenz mit den Journalisten. Das gab ihm wieder Mut. Er kam ganz heiter ins Hotel zurück.

Saita erwartete ihn in der Halle.

Es ging auf fünf. Eine Menge Fremde saßen rings in Korbstühlen. Die Zigeuner spielten zum Tee.

Saita saß da, rauchte eine türkische Zigarette und blies Rauchringe in die Luft. Senar setzte sich ihr gegenüber. Sie sah ihn ruhig und etwas neugierig an.

»Ich habe mittags lange gewartet ...,« sagte er.

»Ich war ausgegangen,« äußerte sie leichthin, als wünschte sie keine weitere Erklärung zu geben.

Er saß stumm, geärgert, gekränkt. Er fühlte, daß sie kein Vertrauen mehr zu ihm hatte.

»Sie sind erzürnt?« fragte sie nach einer Weile und hielt ihr braunes, schmales Gesicht etwas geneigt, als ob sie auf seine Antwort horchen wollte.

Er dachte: ›Himmlischer Vater, was für weiße Zähne sie hat, wie weich und rot ihre Lippen sind!‹ Es war ihm, als müßte er ohnmächtig werden vor qualvoller Eifersucht.

Er starrte in ihre Augen. Ein müder, flackernder Glanz strahlte aus ihnen. Er sagte: »Sie haben diesen Nachmittag in schlechter Gesellschaft verbracht.«

Sie zuckte mit den Achseln, als ob sie nichts Bestimmtes antworten wollte.

Er atmete auf. Er hatte einen Protest erwartet. Ihre Gelassenheit ließ ihn glauben, daß ihr das Erlebnis ungefährlich sei.

Da sagte sie plötzlich leise: »Ich muß Ihnen einen großen Schmerz bereiten.«

Er horchte auf. Er fühlte, wie ihm seine Knie zitterten.

Sie fuhr fort: »Ich werde Sie bald verlassen ... ich trete hier in Paris noch auf, dann nicht mehr ...«

Er horchte stumm, mit geducktem Kopf: »Warum?« stammelte er.

»Ich habe einen Menschen gefunden, der mich liebt ...« Ihre Stimme klang kindlich und naiv.

»Sie sind seine Geliebte geworden ...,« zischte er hämisch und flüsterte dann: »Dirne! Dirne!« Er sagte das Wort noch einmal.

Sie schaute ihn nur ruhig und gedankenvoll an und zeigte sich so fremd, als ob weder seine Worte noch er selbst künftig etwas mit ihrem Leben zu tun hätten.

Da begann er zu bitten, er beschwor sie bei allem, was er für sie getan, bei allem, was die Welt noch von ihr erwartete, er beschwor sie bei ihrer Jugend, bei ihrem Talent, bei ihrer göttlichen Gabe, die ihr verliehen sei. Er wurde hämisch, grausam, verfiel in Schmähungen, in Haß, in ohnmächtige Wut, in Verzweiflung ...

Sie blieb gleichgültig.

Dazu spielten in der Halle die Zigeuner, Blicke streiften die beiden, die sich gegenübersaßen wie ein zwerghafter Alter und ein Kind.

Schließlich stand Senar auf und ging hinaus. Er hatte um elf aufzutreten. Um neun Uhr war er schon in der Garderobe. Saita war nebenan, kleidete sich um und trällerte. Lange hörte er zu, starrte dann in einen Spiegel, sah, wie sein Gesicht zu einer merkwürdig versteinerten braunen Fratze geworden war. Es war ihm jetzt ganz natürlich, daß er auf keinen Menschen mehr einen Eindruck machen konnte.

Er ging hinüber in die Kulissen, sah zu, wie die Akrobaten und Chanteusen mit steifem, maskenhaftem Lächeln auftraten, arbeiteten und dann mit schweißbedecktem Gesicht wieder von der Bühne kamen. Er hörte das Gemurmel des Publikums, das Klatschen der Claque und den monotonen Singsang des Orchesters, das zu den halsbrecherischen Attraktionen populäre Operettenmelodien spielte, bei einem Takte plötzlich abbrach – bis nach ein paar bangen Sekunden der Applaus und die Musik im Fortissimo wieder einsetzten.

Senar war es jetzt fast gewiß, daß er diesen Menschen heute ein seltsames Schauspiel geben würde. Im einzelnen machte er sich noch keine Gedanken darüber, aber in seinen Nerven bebte es wie eine drohende Gewißheit.

Er fühlte sich jetzt sicherer als am Vormittag. Kühler und vielleicht doch verzweifelter. Aber er hatte nun Gewißheit. Sie würde ihn verlassen. Sie würde irgendeinem jungen Menschen folgen, der sie für ein paar Wochen zu Pracht und Luxus führte, bis er ihrer überdrüssig wäre. Sie wird einen anderen Liebhaber finden, dachte er, sie wird ihre Herren wechseln wie ihre Kleider. Sie wird vielleicht krank werden, elend, oder auch eine Prinzessin der Halbwelt, oder vielleicht eines jener Mädchen, die in den Kaffeehäusern, in den Brasserien sitzen.

In dumpfem Brüten stierte er vor sich hin. Und dann fühlte er wieder die schmerzende Leidenschaft für sie, gereizt durch die Pein einer traurigen, niederdrückenden Verlassenheit. Sie wollte ihn im Stich lassen, sein Werk, seine Mission. Er war Fanatiker. So wenig er das Mysterium seines Berufes sich selbst erklären konnte, so demütig verehrte er die hohe, überirdische Kraft, die in jenen Augenblicken in ihm waltete. Mit einem Gefühle dumpfer Religiosität war er ihr untertan.

Eine Hand legte sich ihm auf die Schulter. Der Inspizient stand hinter ihm. Der Vorhang war niedergegangen. Auf der Bühne bauten sie schon die Geräte auf. Fügten die hohe Bambusstange in den Fuß aus geschmiedetem Eisen, stellten den Elfenbeinring mit den Dolchen auf, richteten die Szene zu einem Louis-Seize-Salon ein, mit Bibelots auf kleinen Tischchen.

Jetzt war auch Saita da. Sie trug nach ihrer Gewohnheit ein violett-seidenes Trikot, das ihren braunen Körper mit bunten Lichtern umhüllte.

Sie streifte Senar mit einem großen, harmlosen Blick und starrte dann hinaus gegen den Vorhang.

Senar sagte ihr leise: »Sie denken an ihn ...«

Sie drehte sich um.

Senar fuhr fort: »Er ist natürlich im Saal!«

Sie antwortete nicht ohne Stolz: »Ja, er ist im Saal!«

Da lächelte Senar still, geheimnisvoll, wie irrsinnig: »Sie werden ihm ein seltenes Schauspiel geben.«

Saita zuckte mit den Achseln. Sie stand immer noch mitten auf der Szene, mit abgewandtem Gesicht.

Senar hatte sich in einen Stuhl gesetzt. Es war ihm, als ob er laut schreien, sich ihr zu Füßen werfen müßte. Aber er wußte, daß sie ihn nicht verstehen, daß sie ihn verspotten würde.

Er stand wieder auf, näherte sich ihr, als ob er dadurch Gewalt über sie bekäme. Er hatte mit dem rechten Arm die Bambusstange umfaßt. Er überlegte: ›In ein paar Minuten wird sie hier oben stehen. Ganz wehrlos, an meinen Gedanken hängend, mir untertan. Vielleicht zum letztenmal mir untertan.‹

Er starrte sie wieder an und dachte weiter: ›Wenn ich sie fallen ließe? Wie man einen Stein aus der Hand fallen läßt, oder‹ – und ein wollüstiges Grauen stieg ihm ins Gehirn – ›wenn ich sie zwänge, kopfüber, mit der Stirne voraus, auf diesen roten Teppich zu springen. Es würde einen dumpfen Fall geben. Vielleicht so, wie wenn eine Frucht von einem Baum ins weiche Gras fällt. Und ich selbst‹ – sann er ratlos – ›könnte mir morgen früh einen Browning kaufen und eine Kugel in meine linke Schläfe senden.‹

Da tönten die drei Schläge. Der Vorhang ging hoch.

Senar trat an die Rampe. Er hielt eine kleine Ansprache, erklärte – indem er sich im besondern zu den Herren der Presse neigte, die in den vordersten Reihen des Parketts saßen –, daß er Saita zuerst hypnotisieren würde, daß er sich dann, das Gesicht dem Publikum zugewandt, in einem Fauteuil an die Rampe setzen wolle, worauf ihm irgendeine Gruppe der Zuschauer, im besonderen vielleicht der Journalisten – er verbeugte sich bei diesen Worten leise – die beliebige Reihenfolge der Experimente kund tun sollte, worauf er Saita diese Experimente genau in der gewünschten Form und Reihenfolge ausführen lassen werde, und zwar nicht durch eine Benachrichtigung mit äußeren Zeichen, sondern durch die direkte Übertragung der Gedanken von Gehirn zu Gehirn.

Er hatte geendet. Ein Diener kam und stellte ihm den Stuhl an die Rampe. Das Orchester spielte einen Marsch, indes die Journalisten diskutierten und sich Notizen machten.

Senar stand wartend und etwas gebückt da. Es war, als ob er noch kleiner, zwerghafter geworden wäre. Still und schwermütig dachte er: ›Der, den sie liebt, ist im Saal, und ich werde vielleicht sie vor seinen Augen töten.‹ Das kam ihm gar nicht wie eine Rache vor, eher wie ein Schutz für sich, für Saita. Gleich einem sanften Rausch erfaßte ihn der Gedanke.

Jetzt brach die Musik ab.

Die Journalisten gaben ein Zeichen, daß die gestellte Aufgabe in einer Enveloppe verschlossen bereit wäre.

Senar winkte Saita. Sie trat mitten auf die Szene. Zärtlich faßte er sie an der Hand und gab dem Orchester ein Zeichen. Ein leises, melancholisches Stück setzte ein. Saita ließ ihre Arme schlaff am Körper niederhängen. Senar hob die rechte Hand und legte sie ihr in den Nacken. Mit der linken streifte er ihr über das Gesicht.

Sie war in Hypnose.

Das Orchester verstummte.

Senar setzte sich in den Stuhl, ließ sich das Kuvert heraufreichen, riß es auf, überflog das Programm.

Wieder setzte die Musik ein.

Und jetzt begann Saita zu schreiten, langsam, oft zögernd, als ob ihr Geist während einer Sekunde auf Nahrung wartete. Dann nahm sie ein Buch von einem Tisch, legte es auf das Taburett in der Ecke, ging den Weg zurück, kehrte wieder, nahm dasselbe Buch und legte es unter Senars Fauteuil.

Ihr Traum ging weiter. Sie nahm jetzt die kleinste der drei langen Nadeln und stach sie sich in den linken Arm, zweimal. Es floß kein Blut.

Senar lag in den Fauteuil gekauert. Sein Gesicht war in der Anstrengung des Willensaktes krampfhaft zusammengezogen. Mit furchtbarer Gewalt lenkte er sie Schritt um Schritt.

Jetzt kam das mit den Messern. Senar schloß die Augen. Im Parkett war es totenstill. Nun nahm sie den Anlauf, sprang wie zu einem Stab gestreckt durch den Ring, an den haarscharfen Schneiden vorbei, ein dumpfer Ton erklang. Es war der erste Laut, den Senar von ihr hörte.

Ein Sturm brach los. Wie Feuer lohte die Begeisterung durch die Menge.

Senar öffnete wieder die Lider. Er starrte in den Zuschauerraum wie in ein dunkles Loch. Seitlich im Orchester blinkten die Blechinstrumente der Bläser.

Jetzt kam die Minute, die ihm jedesmal so lang wie eine Stunde schien: da er und die Menge vor ihm in der Erwartung und dem Entsetzen atemlos wie zu Knäueln geballt dasaßen.

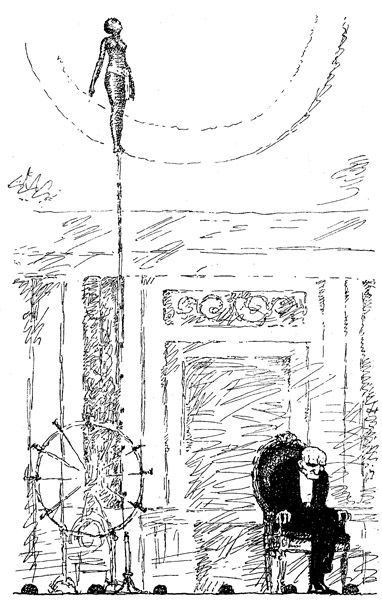

Saita kletterte schon an der Stange. Man hörte das Rohr leise knistern. Jetzt war sie oben, faßte mit den Händen den Ring, legte das Knie in den Bügel und richtete sich auf. Stand frei wie eine Statue. Mit der träumerischen Sicherheit der Noctambule.

Im Saal hörte man keinen Atemzug.

Nur aus der Bar tönten ein paar Saitenklänge herüber.

Aber die Journalisten hatten noch mehr gewollt. Saita kletterte zur Hälfte nieder, kletterte wieder hoch, stand wieder frei, regungslos.

Senar öffnete plötzlich die Augen weit. Im Parkett, direkt vor ihm, war ein Herr aufgestanden. Er hielt die Hände in die Luft, als müßte er sie jetzt auffangen. Als wäre es vor dem Himmel und der Erde nicht möglich, daß sie länger so stünde.

Senar durchbebte es: »Das ist er!« und in diesem Moment ließ sein Wille sie los. Er riß den Mund auf wie zu einem Schrei. Er wartete auf den Fall ... eine ... zwei ... drei Sekunden lang. Aber Saita stand ruhig wie zuvor.

›Es ist noch eine andere Kraft, die sie hält,‹ durchschauerte es ihn. Er beugte sich, seine Hände krallten sich in seine Knie. Er wollte irrsinnig werden in seiner Ohnmacht.

Im Publikum wogte, bebte es, als ob es den Atem nicht mehr länger halten könnte.

Senar fror in seiner Angst, er wollte sich umdrehen. ›Sie muß herunter ... kopfüber ... kopfüber ...,‹ durchzuckte es ihn.

Und jetzt hörte er einen Ton wie das Knacken einer Nuß.

Ein Schrei stieg vor ihm aus dem Dunkel auf, wie das Heulen eines gepeitschten, gefolterten Tieres.

Senar sprang auf. Saita lag da mit zerschmettertem Kopf. Blut floß ihr aus dem Gehirn. Er kniete nieder, hob seine Hände, als ob er sie beschützen müßte, und sein braunes, gefaltetes, altes Gesicht weinte lange ... unaufhörlich ... Es war kein Mensch unter Tausenden, der nicht an seinen Schmerz glaubte. So stark floß seine Qual in alle Herzen ein. Niemand ahnte, daß da ein Mord geschehen war.

(Mit Genehmigung des Verlages Albert Langen in München entnommen dem Novellenband: »Capriccio« von Alexander Castell)