|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

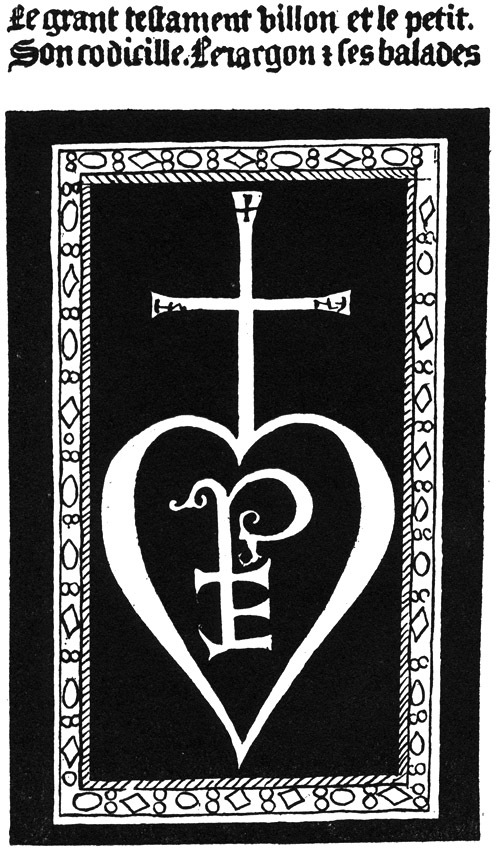

François Villon / Nach einem unbekannten Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert gezeichnet von Eddy Smith

»Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers

Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers.«

Boilau

»Peu de Villons en bon savoir,

Trop de Villons pout decevoir.«

Clément Marot

Der Dichter, den wir hier in voller Lebensgröße vorführen, ist einer von den Abseitigen, einer von den großen Desperados, die des Herrn Lombroso Theorie vom geborenen Bösewicht aufs Glatteis führen und den Sittlichkeits-Nachtwächtern aller Zeiten hinreichend verdächtig erscheinen: Werk und Urheber dem Staatsanwalt zu empfehlen. Villon hat allerdings nie Wert darauf gelegt, als Schönbold, Musterehrenmann, Akademieproffesseur oder Nobelpreis-Träger durch die Literaturgeschichte zu geistern. Und weil er mit seinem richtigen Namen Montcorbier, also Rabenberg, oder besser noch: Galgenberg hieß, (aber beileibe nicht: Des Loges, wie es in manchen Literaturgeschichten zu lesen steht!) mußte er dieses skurrile väterliche Erbteil als schauerliches Symbol auf allen Schicksalsstationen vor sich hertragen. Das brachte ihn von Anbeginn schon in eine problematische Stellung zu der bürgerlichen Gesellschaft. Geboren wurde er zu Paris im Jahre 1431, zur gleichen Zeit also, da die Heilige Johanna von Frankreich die lodernde Flamme des Scheiterhaufens umarmte. In einer armseligen Proletenkammer gurgelte er seinen ersten Schrei und lernte sehr früh schon das Elend der Ausgestoßenen, aber auch das aufreizende Lotterleben der ritterlichen Herrschaften kennen. Er hatte vor, kein Straßenkehrer, aber ein König oder Räuberhauptmann zu werden. Er hatte eine Nase mit dem feinen Witterungsvermögen eines Tieres, und einen Mund, der haarscharf auf dem richtigen Fleck saß. Als fünfjähriger Knabe schon stahl er; allerdings noch nicht Gold und Silber, aber einen Laib Brot für den hungrigen Magen. Polizei verprügelte ihn öffentlich auf dem Markt.

Mutter Jaqueline Villon hob den übel zugerichteten Jungen aus dem Rinnstein und brachte ihn zum Kaplan Guillaume de Villon. Der fromme Guillaume, Beichtvater höchster und allerhöchster Herrschaften und Primus von St. Benoît le Bétourné war allerdings kein scheinheiliger Augenverdreher und Schönschwätzer. Sein Wissen um Gott und Menschheit hatte er aus vielen natürlichen Quellen geschöpft, seiner Glaubensfasson entsprechend zurecht gebogen und bei seiner nicht gerade kleinen Gemeinde sich ein gewisses Ansehen erworben. Er lebte nach den allgemeinen Dienststunden in der Kirche auch nicht einsam in asketisch kahler Zelle, er besaß ein entzückend eingerichtetes Palais am waldigen Ufer der Seine und sammelte Bilder und wertvolle Handschriften.

Von den Streichen des kleinen François mußte er wohl schon gehört haben, denn er nahm ihn ohne umständliche Examina gern auf und steckte ihn gleich in die Badewanne. Der Einfachheit halber wurde der gute Junge auf den Namen Villon umgetauft und (vielleicht sogar mit einem gewissen körperlichen Recht!) kurz: »Der Sohn« genannt. Zum Wirkungskreis ausgelassener Spiele wurde ihm vorerst die umfangreiche Bibliothek angewiesen. Es gab da keine Gläser zu zerschlagen, keine Zierate von den Möbelstücken zu brechen. An den Wänden standen in hohen Regalen die schweren Folianten in Reih und Glied, viel zu schwer und unhandlich für so einen magren Dreikäsehoch. In seinem siebenten Jahr aber las er bereits Griechisch und Latein und hatte es mit Hilfe des klösterlichen Schreibers Sabeau zu einer fabelhaft flüssigen Handschrift gebracht, zu einer staunenswerten Fertigkeit in der Miniaturmalerei. Der Herr Kaplan war sehr zufrieden mit den Fortschritten seines Schützlings und an einem schönen Sommerabend packte er ihn in die Kalesche und brachte ihn auf die Schule der Faculté des Arts.

Das war in des Meisters dreizehntem Jahr. Er hatte das Aussehen eines netten jungen Mannes von Sechzehn, etwas Flaum lag ihm schon auf der Oberlippe und die Stimme klang dick und dunkel. Er kam auch gleich zu den Chorsängern, erlernte das Spiel auf dem Virginal und bewältigte mühelos die Pensen. Der Rektor der Anstalt war ein Mann von Mitte Fünfzig, etwas beleibt und, wie das in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war, und auch noch nicht den Gesetzen der hohen Obrigkeit zuwider, den ihm anvertrauten Knaben nicht nur als Lehrer zugetan. Der stramme, aber dabei doch ungemein gelenkige François interessierte ihn besonders. Er unternahm ausgedehnte Spaziergänge mit ihm, und wenn sie an einem Weiher vorüberkamen, dann zogen sie sich gleich aus und spülten den Staub der Schulstube von der Haut. Unter dem grünen Himmel lagen sie einträchtig, und François erfuhr von seinem freundlichen Lehrer die historischen Hintergründe der Männerliebe.

Später bekam er mit seinem Gönner, welcher sich verständlicher Weise nach einer frischen Kraft umgesehen hatte, einen kleinen Streit, wobei ihm das Messer ausrutschte und schließlich und endlich die Ursache wurde, daß man ihn, versehen mit allen Glück- und Segenswünschen, schmeichelhaften Zeugnissen und heimlichen Verwünschungen auf die Universität abschob.

Als François von seinem Pflegevater nunmehr einen größeren Wechsel forderte, weil man doch nicht studieren kann und gleichzeitig bei einem Bäckermeister Holz spalten, wurde der gute Mann seines Amtes, der Irrlehre wegen, gerade enthoben und in die Verbannung geschickt.

Es blieb Villon also nichts weiter übrig, als sich nach einer lohnenden Nebenbeschäftigung umzusehen. Durch Vermittlung eines älteren Semesters kam er als Hilfsschreiber bei einem Advokaten an. Für den Strohsack und das bißchen Essen mußte er seine schöne Handschrift hergeben und halbe Nächte hindurch Urteile und notarielle Aktenstücke abschreiben. Den Rest der Nacht benutzte er, wenn nicht gerade Verpflichtungen bei einem Mädchen vorlagen, zum Weiterkommen auf der Universität. Ein maßloser Ehrgeiz spornte ihn an, er überflügelte bald die Perückenträger an Wissen, und hätte es bestimmt noch zu einer professoralen Leuchte gebracht, wenn bei seinen Kommilitonen die Liebe und der Suff nicht eine so aufreizende Rolle gespielt hätten. François, dem die miese Quängelei eines magenkranken Spielverderbers nie gelegen hat und der für den tierischen Ernst des Lebens höchstens ein Achselzucken aufbrachte, entzog sich keinem kommunen Streich, selbst wenn er dafür den Lohn beim Advokaten per Saldo opfern mußte. Bei den Gelagen der Burschenschaften spielte der Rundgesang eine wichtige Rolle und François entsann sich seiner musikalischen Talente und nahm die Laute zur Hand. Mit der vorhandenen Literatur auf dem Gebiet der Freß-, Sauf- und Venuslieder war nicht viel anzufangen, da säuselte es im besten Falle nach Lavendel, schmeckte zuckrig und war stubenrein. Villon griff ein und schnitt sich eigene Texte zurecht. Die ergingen sich im Tempo der frischeren Jugend, waren keck in der Erfindung und höchst sachlich im Vortrag. Der Jargon durfte alle Dinge mit dem richtigen Namen benennen, ohne Umschreibungen, Schnörkel, ölige Drücker. Sie waren die Vorläufer des sogenannten volkstümlichen Liedes, der Soldatenballaden und Räuberromanzen. Leider hat der tolle Kerl von diesen Meisterliedern keine Abschriften hinterlassen. Sie spukten wohl noch ein Jahrhundert lang durch die Marktbuden, Kaschemmen, Zuchthäuser und Marschkolonnen herum und befruchteten die schöne Literatur und Künste. Sie lassen sich als befeuerndes Element bei Ronsard und Antoin Girard, ja sogar bei der sonst durchaus originalen Lovize Labé (»der schönen Lyoneser Seilerin«) und sogar bis Béranger nachweisen. Sie feierten ihre fröhliche Wiederauferstehung bei Aristide Bruant, dem »Gamin de Paris«, Mitbegründer und Besitzer des »Chat noir« und des »Mirliton« in den neunziger Jahren am Boulevard Rochechouart. Und noch heute pflegt dieses von Villon virtuos befingerte Genre in Paris der versoffene Arthur Poullieu-Xanrof. Sogar den Deutschen ist von diesem gepfefferten Saft ein kleiner Spritzer ins Blut gegangen und hat den für solche untergründigen Dinge besonders empfindlichen Bert Brecht zu entzückend gemixten »Songs« und »Balladen« angeregt.

Die himmlischen Urtexte Villons sind leider perdu. Was in seinen »Jargonballaden« noch davon spürbar ist, hat sich Säuberungsaktionen gefallen lassen müssen, von Polizeihunden und Literaturpäpsten.

Villon hatte damals nach keinem Zensor zu fragen, er legte los, wie es ihm aus dem Blut gerade nach oben floß. Er nahm den ganzen Zimt nicht wichtig und hatte vor »Gesammelten Werken« den heiligen Respekt des Abscheus. Dennoch wurde er einem größeren Menschenkreis zuerst durch die frechen Chansons (Chansons sans Gêne) bekannt. Die Frauen bedrängten ihn mit ihren wildesten Instinkten und Künsten. Er konnte sich leider nur ein halbes Dutzend der weißen Tiere halten; der Rest schlug sich zu seinen Feinden. Er hatte auch von dieser Sorte mehr, als er gebrauchen konnte und stieß sich das überflüssige Zeug mit dem Degen vom Leib. Er war ein Raufbold erster Güte. In seinem Gesicht kreuzten sich die Narben zu Hügeln und Schluchten. Das imponierte dem Vorstand der »Coquillards«, der schon lange sich nach einem gewieften Geschäftsführer umgesehen hatte. Der Student François Villon schien ihm der Mann zu sein, mit dem man die gewagtesten Sprünge unternehmen konnte. In einer Spelunke, wo Villon fast jede Nacht angetrunken in einer Ecke saß und mit seiner nichtswürdig dicken Zunge schimpfend in der Weltgeschichte herumblätterte und an keinem großen Geschehnis der Welt einen guten Faden ließ, traten die »Muschelbrüder« an ihn heran und boten ihm ein Monatsgeld von zweihundert Goldzechinen ... wenn er zur Häuptlingswürde sich bequemen könne. Hinter der Nebelmaske des Weins war Villon nüchtern genug, das Für und Wider dieses Antrags zu ventilieren. Er war abenteuerlich bis in die Fingerspitzen hinein, aber noch überlegen genug, seine Zusage mit einem schmetternden Gelächter zu bekräftigen.

Die ersten Raubzüge kommandierte Villon noch als eingeschriebener Student. Das Training der zügellosen Horde nahm seine Zeit so in Anspruch, daß er den Professoren einen saftigen Abschiedsbrief schrieb (nachzulesen bei Rabelais!) und den Doktorhut in absentia verlangte. Das Sachverständigenkollegium entschied mit allen Stimmen gegen ihn. Er nahms den Ölgötzen nicht weiter krumm, ließ aber am Abend darauf die Kasse ausrauben und behängte ein paar alte Zigeunerweiber mit den Schaumünzen und güldenen Ehrendiplomen.

Von nun an wurde das nächtliche Paris noch unsicherer. Es lag System in den Ausflügen der Bande. Sie schnappte nur nach den fettesten Bissen, hatte überall Agenten sitzen und brachte den Herrn Polizeipräsidenten durch Monatsgeld und Ehrenvorsitz zum Schweigen. Sie war der sinnvollste Vorläufer der modernen organisierten Verbrecherbanden in Chikago, Sidney, Schanghai, auf dem Jang-tse-kiang und sonstigen geeigneten Ortsunterkünften.

Leider konnten die Coquillards zuweilen den Hals nicht voll kriegen, sie rebellierten gegen den ökonomisch eingestellten Hauptmann, und als sich Villon mit allen Mitteln Respekt zu verschaffen suchte und dem lautesten Schreier den Flederwisch durch die Fresse zog, da flog der ganze Kessel in die Luft.

Enttäuscht schlug sich Villon nach Norden durch.

Monatelang trieb er sich einsam in den Wäldern von Meaux und Chateau-Thierry herum, bis er auf eine Jagdgesellschaft stieß. Weil bei den Hundeführern gerade eine Stelle frei war, nahm er sie mit Dank an und kam so an den Hof des Herzogs von Orleans. Sein poetisches Talent konnte er leider nicht mehr bei sich behalten. Er sang wieder zur Laute, wenn man faul unter den Apfelbäumen lag und präsentierte mit diesen Kunststückchen gleichzeitig den Steckbrief. Der Herzog sah sich den Wisch von allen Seiten genau an, sah den Villon an und zerriß das Papier. Er war froh, diesen verflixten Kerl an seinem Hofe zu haben, er konnte ihn gegen den vertrottelten Hofdichter des Königs ausspielen und seiner Geliebten jeden Tag eine neue Liebesballade dichten lassen.

Villon wurde also gegen eine Monatsgage von 30 Dukaten zum Leib- und Kammerkompositeur ernannt. In dem feuerroten Samtrock, den er jetzt trug, sah er beinahe fürstlicher als der Herzog aus. Er fand sich sehr schnell in dieser Umgebung zurecht, d. h. er tat was er wollte und ging dorthin, wo es ihm beliebte. In seinem Blut war der Teufel, will sagen die Spannung des Widerspruchs, ewig rasant, war die Quelle der Unruhe, die ihn nie und nirgends seßhaft werden ließ. Er bewegte sich viele Strecken seines Lebens in jenem luftleeren Raum, wo der Wirbel des Bösen und die Drehung des Göttlichen sich einander anzogen und wieder abstießen, mit allen Ferngeräuschen und Hinterklängen, Verwirrungen und Überschneidungen, mit dem Auftrieb zum Ewigen und dem Absturz ins Imaginäre. Diese Dämonie der Vielfalt, schmerzhafte und heitere Lebendigkeit, Sonntag und grauer Werktag, sind in seinem Werk verdichtet; in seiner äußeren Form und in seiner inneren Wesenhaftigkeit.

Hier, im höchsten Spannungskreis der ewigen Kurven liegt auch die Wurzel zu der Erkenntnis, weshalb Villon kein umfangreiches Werk schreiben konnte, kein Epos, kein Drama.

Er vermochte wohl, sich auf die Geschehnisse des Tages zu konzentrieren, aber alles, was weithin seine Arme nach ihm ausspannte, nahm er mit Feindseligkeit auf und zerbrach es nach erbittertem Kampf. Der Weg seines Blutes strich über den Äquator und war voller Täler und Gipfel. Sein Leben war eine von Gott den Menschengeschicken in die Feder diktierte Dichtung, seine Dichtung war das über den Menschen hinaus bezwungene Leben. Er lebte es ohne Berechnung, ohne das leiseste Gefühl einer Sendung. Er wachte in jeder Morgenfrühe, mit dem Geschmack von etwas Frischem, Fruchthaftem auf der Zunge, in einen neuen Tag hinein und nahm nichts wichtig. Nicht die Menschen, nicht die Wege und Umwege seines Ichs, und erst recht nicht das von ihm Gedichtete.

So geschah es auch, daß er, ohne einen äußeren Grund, bei Nacht und Nebel das Schloß verließ. Regen verwischte seine Spur.

Ein neuer Stern hatte ihn entflammt. Bei einem Jagdausflug war er auf die Spur einer entzückenden Landedelfrau geraten. Er ritt zwei Tage und Nächte durch dicken Buchenwald und fiel seiner neuen Eroberung Knall und Fall in die Arme.

Das Fräulein Helaine de Estienne hauste in einem sehr baufälligen Schloß, in den Möbeln hustete der Wurm, von den Wänden hing die Seide in Fetzen herunter und der Weinkeller war seit Jahr und Tag radikal ausgeräumt. Villon liebte diese adelige Landpommeranze (die übrigens eine Nichte der Königin war) zum Fressen, die unkönigliche Armut ihres Daseins stachelte ihn, und da beschloß er, mit den Mitteln solcher Leute, die nicht wissen, wieviel sie eigentlich besitzen, die Ruine wieder wohnbar zu machen. Er bewaffnete die Instleute, machte ein paar kühne Züge in die fernere Umgebung und hatte nach sechs Wochen den gräflichen Sitz soweit renoviert, daß man ohne Not sogar den König empfangen und bewirten konnte. Die beiden verliebten Leute dachten aber vorläufig noch nicht daran, dekorative Gesellschaften zu geben, sondern gaben sich ihren animalischen Brünsten mit einer wahren Besessenheit hin. Seltsamer Weise hatte das Fräulein dem Meister Villon aber verschwiegen, daß sie auch mit dem Bischof ein kleines Schäferverhältnis hatte. Die Zeit der jungen grünen Liebe war bei dem hohen geistlichen Herrn zwar längst abgekühlt, aber so alle zwei, drei Monate mußte Fräulein Helaine den Tribut doch noch entrichten, und als sie in der Rage mit dem viel netteren François den Termin einmal versäumt hatte, schickte der geistliche Herr einen sehr energischen Gerichtsvollzieher. Jetzt platzte die Bombe, Helaine flennte und der Meister Villon tobte. Nicht, weil das Fräulein etwas, was ihn im Grunde nicht stachelte, zu spät an die Glocke gehängt hatte, sondern er ärgerte sich über den fleischhungrigen Bischof und seinen ungeschliffenen, schnodrigen Zolleinnehmer und Vollziehungsbeamten. Er brannte der frechen Person kurzerhand ein obszönes Zeichen in die Stirn, steckte ihm ein Spottgedicht in die Satteltasche und machte dem Gaul Feuer unter die Beine.

Nach kaum vierundzwanzig Stunden Frist erschien der also herausgeforderte Kirchenherr an der Spitze einer Schwadron schwarzer Reiter und holte Villon aus dem Bett. Es lockte ihn, diesem seltsamen Raubvogel die stolzen Flügelfedern zu rupfen. Einem frechen Krummschnabel sollten für alle Zeiten die Flötentöne, das krächzende Gelächter genullt werden.

Villon zerschlug seinen Sarraß auf einem Dutzend Reiterschädel. Er unterlag der Übermacht, und da behing man ihn fix mit einem halben Zentner Eisen und sperrte ihn in das dunkelste Loch des bischöflichen Kerkers. Ein Interventionsversuch des schnell verständigten Herzogs hatte nicht den geringsten Erfolg, noch weniger der Befreiungsversuch der Zigeunerbande, die das Mißgeschick ihres Freundes als eine eigene Unbill empfand.

Meister Villon schwitzte unter der Kettenlast Blut und Wasser und magerte zum Skelett herunter. Während dessen arbeitete der Anklagevertreter eifrig an der Klageschrift. Sieben Bände füllte er mit den tollen Streichen Villons, und verhörte an die fünfhundert Zeugen. Im Zuge dieses Tempos hätte der Gerichtstag vielleicht in zehn Jahren erst stattfinden können. Das war dem Bischof zuviel. Er griff in das Verfahren ein und setzte den Termin der Hauptverhandlung fest.

Als das barbarische Gefecht zwischen dem Ankläger und VilIon schon in der dritten Woche tobte, und des Meisters Kopf nur an einem Zwirnsfaden noch hing (nachzulesen bei Cayeulx, Bd. III), da hatte Gott Mitleid mit dem armen Schächer und veranlaßte, daß Ludwig XI. sich zum König krönen ließ. Die allgemeine Amnestie setzte den Dichter Villon natürlich zuerst in Freiheit. Er war aber so schwach, daß er die Stadt des Grauens und maßloser Beschimpfung nicht gleich verlassen konnte und bei einem Roßtäuscher Unterkunft fand. Dieser brave Mann brachte den Meister verhältnismäßig schnell auf die Beine. Er hatte einen vorzüglichen Landwein im Keller, hielt sich einen großen Hühnerhof und pflegte auch einen ungenierten Umgang mit den hübschesten Mädchen aus den Bürgerhäusern.

Villon hatte sich eine Laute zu verschaffen gewußt, und was er in den neblichten Herbstnächten der Gesellschaft zum Besten gab, das hatte noch niemand in den Gesangbüchern gelesen. Soweit die Bürger Niederschriften der Kirchengesänge besaßen! Aber alles, was in ihrem urgesunden Blut als eine Traumerscheinung, eine unerklärliche Spannung oder schamhaftige Freude wütete, das setzte dieser sonderbare Vagant in einen tagfrohen Ausdruck des äußeren Lebens um, in einen räumlichen Begriff und machte das Erlebnis der nahen Wirklichkeit zu einem wesentlichen Geschenk. Sie sahen in ihm, der ihre Stumpfheit auflockerte, ihren Gesichtswinkel verbreiterte und vor allem ihr Blut entkalkte und entsäuerte, den Verkünder eines neuen Lebensgefühls, den Heerführer zu einem besseren Menschentum und den Mitbruder einer wahren Brüderlichkeit. Es wollte auch nicht in ihren Sinn hinein, daß solch ein aufgeräumter und strömender Kopf von der Obrigkeit gejagt wurde wie ein schorfiger Steppenwolf. Sie boten ihm Haus und lebenslängliches Taschengeld, wenn er ihr Mitbürger würde. Er winkte aber beizeiten und eindeutig ab. Unwiderstehlich lockte ihn Paris. Er hatte Sehnsucht nach seinen lieben Muschelbrüdern, nach der dicken Margot und dem bunten Trubel der Wochenmärkte.

Der Roßtäuscher hatte große Lust, in des Meisters Dienste zu treten; und als Villon solchem Wunsch sein Ohr nicht verschloß, vielmehr froh war, daß ihn jemand, auf den er sich verlassen konnte, durch den gefährlichen Wald in die Hauptstadt begleiten wollte, rüstete er zur Abreise.

An einem nebligen Septembermorgen setzte sich die kleine Karawane in Bewegung.

Paris erwachte in einen neuen Tag hinein, als der Meister die Zollschranken passiert hatte. Er stieg in einem kleinen Gasthof am Fischmarkt ab und belegte das Quartier gleich auf vier Wochen. Er behielt auch den Roßtäuscher bei sich, nur die Knechte mit ihren Pferden wurden wieder nach Hause geschickt.

In den ersten drei Tagen hielt sich Villon alle Besucher noch vom Leibe. Der Regnier de Montigny hatte sich melden lassen, Petit-Jean, Guy Tabarie und die kleine Lys Cholet.

Er stand stundenlang am offenen Mansardenfenster und ließ die Luft durch seine ausgehungerten Lungen sausen. Er mußte sich an dieses Gehäuf von Häusern, diesen Verkehrsrummel und an die Spannungen eines intensiveren Lebensgefühls erst wieder gewöhnen. Ganz allmählich streckte er seine Fühler aus, zog Erkundigungen über seine früheren Freunde ein, hörte: daß sein lieber Pflegevater Guillaume in Lothringen wieder zu Ehren und Ansehen gekommen sei, erfuhr: daß die verfluchte Katharine de Vauselles den Pierre Marchand geheiratet hatte, und daß seine Mutter eine Unterkunft bei dem Oheim Orace in Anjou gefunden haben sollte. Es erinnerte ihn nicht viel an die alte, vom Schicksal lederbraun gegerbte Frau. In manchen Minuten aber sehnte er sich, ihre Hände auf seinem Scheitel zu fühlen. Und verfluchte sich gleich wieder darauf: einer sentimentalen Laune unterlegen zu sein.

Am fünften Tage hatte Meister Villon sich wieder ganz in der Gewalt. Die Kneipe glich jetzt dem Stabsquartier eines Oberbefehlshabers. Nur daß hier die Strategie sich auf die organisierte Niederkämpfung der Polizei und die Beobachtung jener Häuser erstreckte, die im Geruch von wohlgefüllten Schatzkammern standen.

Die Bande der Coquillards war an eiserne Zucht gewöhnt. Die Kerle schlugen über die Stränge, wenn keine sichere Faust die Zügel hielt. Sie machten ihre Raubzüge plump und stahlen wahllos.

Nach einem Zusammenstoß mit den Elitejägern des Polizeichefs, wobei es auf beiden Seiten Tote und Verwundete gab, raffte Villon sich auf und hielt Gericht. Die Strafexpedition, viel zu spät unternommen, war ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Banditen. Über die Hälfte trennte sich von Villon und machte eine unkonzessionierte Filiale auf. Ein wilder Wettbewerb um das ergiebigste Finishent brannte, und bei einem dieser Konkurrenzgefechte fiel Villon seinen Gegnern in die Hände. Der Anführer dieser Bande war ein gewisser Nicolas Siemon, Italiener von Geburt, ein verwegener Kerl, dessen Gesicht einer zerquetschten Tomate glich. Da war keine Stelle mehr, wo nicht schon das Messer gesessen hatte. In seinen polizeilichen Strafakten stand die Verurteilung zum schimpflichsten Tode mehrfach, immer hatte dieser Gauner von Format es aber verstanden, im letzten Augenblick dem Henker zu entwischen.

Als Meister Villon ihm vorgeführt wurde, hieß er ihn niederknien. Villon spie ihn an und war flink genug, dem blitzschnell gezückten Messer auszuweichen. Jetzt warf sich die ganze Gesellschaft auf den Meister und behängte ihn mit Kugeln und Ketten. Der Italiener begehrte nicht mehr und nicht weniger, als die Herausgabe der großen Pläne, die Villon für die Ausraubung der Staatsbank ausgeknobelt hatte.

Villon dachte, jetzt gilt es, den Schandkerl in die Falle zu locken. Und mit gutgespielter Unterwürfigkeit band er dem Italiener einen gehörigen Bären auf. So ganz sicher war Nicolas Siemon aber nicht davon überzeugt, daß Villon die Wahrheit gesagt habe. Er nahm zur Vorsicht den gefesselten Meister einfach mit auf die Raubtour. Nun war die ganze Geschichte von Villon aber so gut angelegt, daß die Polizei, schön vorbereitet von dem Roßtäuscher, frühzeitig Wind bekam. Sie erschien auch nach Villons Wunsch. Es entspann sich eine fürchterliche Schlacht in den Katakomben. Die überrumpelten Banditen schlugen sich bis zum Tunnel an der Seine durch, und als sie hier das Tor ausheben wollten, stand der Polizei-Obrist mit seiner Garde bereit. Der Fuchsbau war von allen Seiten umzingelt. Einzeln fielen die Gauner den Polizeimännern in die Hände. Der Italiener bekam gerade in dem Augenblick einen Säbelhieb über den Schädel, als er Villon für den offenkundigen Verrat kalt machen wollte. Es kann bei einem Für und Wider, wenn man die Handlungsweise Villons zur Debatte stellt, nicht mit Wertungen von heute geurteilt werden. Die Bande der Coquillards hatte eigene Gesetze, Schnelljustiz, ein Maximum der Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Für empfindsame Gemüter soll auch gleich vermerkt werden, daß Villon in die Grube, die er einem anderen grub, selber hineinpurzelte. Denn, wenn er geglaubt hatte, daß er nach beendetem Katakombenkampf vergnügt ins Freie spazieren könne, war die Rechnung ohne den Polizeiobristen gemacht. Dieser berufsmäßige Ordnungsgott hatte es schon lange auf den Meister abgesehen. Nicht weil es ihn ehrgeizig juckte: Paris von den frechen Desperados zu säubern, damit man seine Glieder in Ruhe strecken konnte und seine Gelder in der Kommode liegen lassen: nein, auch hier spielten wieder einmal ganz persönliche Dinge eine entscheidende Rolle. Villon hatte mit seinen vielen Frauen immer das merkwürdige Pech, daß sie sich von ihren früheren Liebhabern noch nicht völlig losgesagt hatten. Sie pendelten sozusagen zwischen Tal und Hügel, nahmen von dem einen die Sicherstellung des täglichen Lebens und von dem andern das Sonntägliche, die nervenkitzelnde Fahrt auf der Luftschaukel.

Und als er dem Polizeiherrn die kleine Denise abspenstig machte, der Schandkerl, der Geizhals, der in den meisten Fällen vergaß, die Polizei zu alimentieren, da war es an der Zeit, sich entsprechend zu rächen. Verbrechen hatte der verfluchte Kerl genug auf dem Kerbholz. Nur noch keinen gemeinen Mord. »Verschaffen wir uns einen!« meinte der infame Gauner in Staatsuniform zu sich und schlug in der nächsten Nacht dem Grafen Brunnier (mit dem Villon auch mal einen kleinen stadtbekannten Handel gehabt hatte) mit einer Eisenstange den Schädel ein. Das Protokoll verzeichnete den letzten Seufzer des Grafen. Er lautete: »Der Villon!«

Der Protokollfälscher war natürlich der Herr Polizeiprinzipal selber. Das konnte der öffentliche Ankläger Mirbou natürlich nicht gut annehmen. Er schickte Villon, was näher lag, in ein scharfes Kreuzverhör. Und als Villon nur ein pfiffiges Lächeln den Ausfragen entgegensetzte, und dann, als es ernster wurde, den Mord ganz entschieden bestritt, mußte der »verstockte Sünder« in die Wasserprobe, jener barbarischen Folter, von der niemand ohne »Geständnis« herunter kam. Villon widerstand, bis es ihm bedenklich schlecht wurde. Er hatte elf Liter Wasser im Leib. In seiner Not, daß es ihm ins Hemd gehen konnte, oder auch um den Hals, sagte er: »Meinetwegen, ich bin also der Mörder des Herren Grafen, wenn ihr keinen anderen Bösewicht auf Lager habt!«

Da sprach ihn das Gericht schuldig und überantwortete ihn dem Henker. Zum Glück für Villon wurden die Terrassen am Richtplatz gerade umgebaut. Auch die Eröffnung der Königlichen Komödie wartete man ab. Eine Premiere immer hübsch nach der anderen! Man hoffte nämlich, für das fabelhafte Abkehlen eines berühmten Dichters und ebenso berüchtigten Banditen, mindestens 1000 Tribünenkarten absetzen zu können. Und verpachtete die Stände der Waffelbäcker, Wursthändler und Gaukler, die Plätze für den Moritatensänger und Heiligenbildchenverkäufer für das fünffache der sonst üblichen Miete.

Villon flog in seiner Zelle, von allen Freunden in schmählicher Weise verlassen, auf und ab wie ein Schiff auf der Klippe. Er verspürte nicht die geringste Lust, den Parisern ein unerhörtes Schauspiel auf Kosten seines Kopfes zu geben. Er hatte sich den Tod überhaupt ganz anders vorgestellt, viel intimer, reizvoller und den Lebensgewohnheiten gemäß.

Er sammelte sich schließlich zu einer Eingabe an das Parlament. Da saßen viele Gönner von ihm: Jaques Fournier, Denis Hesselin, Nicolas de Louviers, Michel Cul d'Oue und François de Bruyères. Er fand die Unterstützung des Direktors des Châtelet, (übrigens ein auf des Meisters Wohlergehen sehr bedachter Herr, dieser Robert d'Estouteville), der Offüziere Martin Bellefaye und Isaak Pathelin.

Er bat nicht um sein Leben, aber darum: Frankreich die Blamage zu ersparen: seinen ersten Dichter gehenkt zu haben. Und dazu noch für einen Mord, der ihm im Traum nicht einmal eingefallen wäre.

Er verfertigte endlich das Gesuch. Es waren bestimmt keine juristischen Spitzfindigkeiten darin, kein Zwiebelextrakt für den Kitzel der Tränendrüsen, und auch keine Spur von »Reue«.

Auf Wunsch des im Gefängnis und beim Henken amtierenden Kaplans sollten noch zwanzig der bedeutendsten in Paris lebenden Künstler und Schriftsteller die Appellation unterzeichnen. Dieses Pack lehnte aber, wie bei solchen Angelegenheiten fast immer, die Unterschrift ab; es wollte keine Gemeinschaft mit dem Ausbund, der Teppiche stahl und alles Goldeigentum für Diebstahl erklärte.

Villon lachte sich bucklig, als er von diesen Beschlüssen hörte, er verzichtete gern auf die »Goldene Feder«, auf den fragwürdigen Titel eines Akademieprofesseurs.

Er arbeitete das Gnadengesuch flugs um und hatte am Ende eine Ballade daraus gemacht. Im Ton eine, wie sie der Drehorgelspieler singt, wenn er die Moritaten der letzten Monate illustriert. Ein Stück, das bis heute noch nicht seinesgleichen in der Weltliteratur hat, das nicht einmal von des Deutschen Dichters Georg Kaiser Verteidigungsrede vor den Geschworenen in München, von Zolas »La vérité en marche« und Karl Liebknechts Aufruhrrede, zu Berlin auf dem Potsdamer Platz im zweiten Kriegsjahr, übertroffen wird und nachträglich noch den Nobelpreis erhalten müßte.

Das Parlament erhob sich von den Plätzen, als der Sprecher die Ballade vorlas. Einstimmig wurde beschlossen, daß das Henken zu unterbleiben habe, und daß man ihn frei lassen möchte. Das heißt nicht frei nach seinem eigenen Willen, sondern frei außerhalb von Paris auf zehn Jahre.

Also: regelrechte Verbannung, brummte Villon, als man ihm das mit schweren Siegeln geschmückte Dokument unter die Nase hielt. Eine ganze Weile besann er sich noch, ob das Henken vielleicht nicht doch noch vorteilhafter gewesen wäre, als dieser traurige Hinauswurf in die Wälder. Aber, es war März, und die Pflaumenbäume standen in Knospen.

Er entschied sich also für die Verbannung, und taumelte hilflos durch die Schwärze der Wälder. Da hörte er plötzlich Pferdegewieher. Er pirschte sich an den Fahrweg heran und horchte in die Nacht.

Es war ein Getreidetransport, der heranrückte, eine lange Kette von Planwagen. Villon sprang kühn auf den ersten. Der Kutscher griff zur Peitsche. Villon sagte ihm aber, daß er ihm Märchen erzählen wolle. Lustige Schnurren von den Coquillards, von den Pfaffen und Pariser Mädchen.

Das leuchtete dem Kutscher ein. Es war ein weiter Weg bis St. Generoux. Ein weiter Weg bis zur nächsten Nachtherberge. Villon erzählte lustige Schnurren, eine Stunde, zwei Stunden ... und schlief jetzt schon die fünfte.

Er mußte hart geschüttelt werden, als man vor der Herberge Rast machte, und wollte auf den Kornsäcken durchaus weiter schlafen. Der Knecht zog ihn aber in das Lokal mit hinein, und nun ließ sich der Meister auch nicht lumpen und bestellte für die ganze Kumpanei eine Lage Wein. Er klimperte mit den Dukaten, die er in einem Säckchen auf der Brust trug. Man bekam Respekt vor ihm, und als er gar erzählte, daß er der Gedichtmeister und Räuberhauptmann Villon sei, da ließen ihn die Kerle hochleben. Sie wußten, was sie ihm schuldig waren, und schimpften wie die Pest auf das Parlament, das dem Meister Villon diesen überaus schoflen Abschied gegeben hatte.

Villon beruhigte sie, indem er das Parlament verteidigte und den Polizeichef als den wirklichen Schubiack bezeichnete.

»Seht: dies tolle Herumgehetz in der Stadt hat mir die Haare fast vom Schädel gefressen. Man wird angespannt wie ein Pferd, das die Wassermühle von früh bis spät drehen muß. Ich muß mich wieder einmal richtig ausschlafen, damit ich zu Kräften komme. Damit ich einem kleinen Mädchen die Backen vernünftig streicheln kann. Ich kann nun einmal nicht so verdammt allein sein in der Welt. Ich habe eine Totenangst, wenn alles um mich herum so still ist, wenn kein Vogel zirpt und keine Freudenbecher klirrn. Ich träume des Nachts, wenn ich wach in der Klappe liege, von bösen Geistern und glaube: in einem tiefen und weiten Wasser herumzuschwimmen. Das kommt vielleicht von der schrecklichen Folterkammer. Wißt ihr, was das heißt, wenn man so an die zehn Liter Wasser in den Leib hineingegossen bekommt? Wenn das öde Zeug wenigstens nach Wein oder Pflaumensaft geschmeckt hätte! Und wenn die Kugel am Bein nicht aus Eisen, sondern ein Kürbis gewesen wäre. Für einen Sack voll Geld hätte man diesen Spaß ja haben können ... Aber meine schönen Dukaten waren doch dem Polizeikerl in die Finger gefallen. Das Schwein kann sich jetzt dafür einen Spitzbauch anmästen. Und meine kleine Flamme hat er mir auch noch weggeschnappt.

Jetzt habt ihr so eine kleine Kostprobe von meinem Lebenslauf vorgesetzt bekommen. Guten Appetit ... und Prost!« (Siehe Rabelais, Bd. IV, 67).

Die junge Frau des Herbergsvaters, die diese lustigen Gespräche mit angehört hatte, zog den Meister Villon jetzt an ihren Tisch. Sie sagte ganz leise zu ihm: »Du hast ein Gesicht, da ist viel Wind durchgegangen. Auch deine schönen Lieder habe ich schon manchmal zur Laute gesungen. Du bist ein Teufelskerl. Du könntest eine Weile bei uns hier wohnen bleiben. Ich werde dir die Backen rund füttern. Und bald werden auch wieder die Pflaumenbäume blühn. Es kann sein, daß ich dich lieb habe. Und wenns meinem Alten nicht gefallen sollte, stecken wir ihn in den Keller zu den Runkelrüben.«

Sie gab Villon schnell einen herzhaften Kuß auf den Mund, lief in die Küche und machte ihm ein anständiges Essen zurecht.

Villon dachte: Luder! Dieses Weibsbild hat Anlagen, eine fette weiße Made aus mir zu machen. Ich werde ihr diese Nacht den Nabel mit der Zunge kitzeln. Und das Parlament und der König von Frankreich ... die können mir ... sonstwo!

Als die Fuhrleute abzogen, lag Villon bei der schönen Wirtsfrau im Bett. Sie beugte sich oft über sein Gesicht und sah, daß er tief traurig in seinen Träumen war. Ihr Herz gelobte: sein Blut so froh zu machen, bis es überläuft und eine neue Ballade singt.

Man weiß nicht, wie lange Villon bei dieser schönen Herbergsfrau gehaust hat. Als seine alten Freunde von den Fuhrleuten auf langen Umwegen seine Adresse erfuhren, da war er schon ein gutes Stück in die Welt hinaus gewandert, und die Frau Wirtin ging im sechsten Monat von ihm schwanger.

Es half auch nichts, daß sich der König selber nach Villon umsah. Er wollte ihm nämlich zur Tröstung einen Orden in die Verbannung schicken.

Brüssel war weit; und in dieser erheblich kühleren Landschaft mit ruhigen Menschen, unendlichen Viehweiden und Flachsbleichereien, hatte Villon kein Verlangen, ein großes Aufheben davon zu machen, wer er war, woher er kam und wohin er weiter zu walzen gedachte.

Bei einem Briefmaler hatte er eine ruhige Unterkunft gefunden, konnte sich sammeln und viel Zeit auf seine Weiterbildung verwenden. Es ging keinem etwas von seinem Werk, seinem Schicksal und Alltagsgeschehnissen verloren. Aus dem typischen Augenblicksvielfraß war ein besinnlicher Lebensbetrachter geworden; aus seinen Seitensprüngen und schwindelerregenden Kurven eine schnurgerade Landstraße mit breiter Baumallee.

Es wird berichtet, daß er an der Universität Vorlesungen abhielt und sich damit sein Brot verdiente. Er wäre vielleicht mit den Jahren ein untadeliger Beamter geworden, der Vagabund Villon. Ein Vorstandsmitglied der Schützengilde, ein wohlwollender Geschworener bei Sensationsprozessen. Wenn er gedichtet hätte während dieser seltsamen Rekonvaleszenz, oder wenn uns von dem in jener Zeit Gedichteten etwas erhalten geblieben wäre, vielleicht müßte man einen weiten Sprung tun, um schnell darüber hinweg zu kommen.

Keine Gedichtzeile ist bekannt geworden, nur spärliche Briefpost ging an den Kriminalrat Dubois, der war der einzige, dem er von diesen beiden Stationen Brüssel und Antwerpen und später auch aus England geschrieben hatte.

Wir wissen auch nicht, ob er schon in Brüssel, oder erst in Antwerpen auf die Schauspielertruppe stieß, an deren Zigeunertum er aus dem langen Winterschlaf wieder auferwachte in den verjüngten, wandertollen Umtrieb.

Er saß eines Tages in Antwerpen. Er spielte, vor dem breiten behäbigen Volk, in einem Passionsstück den Judas Ischariot. Ob er selber das Stück verfaßt hat oder bloß inszeniert, interessiert uns vorerst nicht. Jedenfalls spielte er seine Rolle ausgezeichnet. Seine Stimme war von einer sieghaften Gewalt, sie war kultiviert und nuancenreich.

Und noch in einem anderen Mysterienspiel wurde er als Darsteller bewundert. Hier spielte er den Apostel Paulus, den Eiferer, den Ideenträger der katholischen Religion, er zeichnete ihn ohne frömmlerische Verbrämung, ohne den Heiligenscheinzauber.

In seinem Privatleben aber war er wieder der spannungsvolle, amüsante, gemeine, ludrige und herrschsüchtige Feuerkopf, der Genußpirat und Frauenbeschwörer. Der Chevalier von Paris. Der General des geheimen Ordens der Coquillards.

Vielleicht hatte er das Medium des Zufalls, die aufreizende Kitzelung des Überraschenden in der Schickung des Schicksalhaften, nicht mehr notwendig als Kraftquelle seiner Existenz. Er sah, daß er seinen Willen endlich erobert hatte. Er fühlte das Maßlose eingespannt in der Kraftspeicherung seiner Blutenergien. Er kitzelte die Menge mit plastisch gemachten Leidenschaften und prellte sie um das Wesenhafte seiner Urerscheinung. Er war ein Verbrecher an der Kunstgläubigkeit jener, die ihm hörig waren, weil er Kunst auch auf dieser Etappe nicht ernst nahm, wenigstens nicht wichtig genug, um Akten darüber anzulegen, Memoiren zu schreiben.

Er wird sich auf diesem hypertrophierten Dreh seines Lebens den Knacks geholt haben, von dem er nie mehr zu seinen Balladen zurückkehrte.

In seinen Briefen erlosch er mit einem Male. Seine Spur verwischte der Nebel, das Meer oder irgendein Erdhügel der schottischen Hochebene. (Also nachzulesen bei Bréaumont!)

Die Legende erzählt, daß Villon der Brüderschaft vom Kloster zum Heiligen Gral beigetreten sei. In den Urkunden des Klosters findet sich kein Beweis. Es lag für Villon auch kein Grund vor, katholisch zu werden in dem Sinne, wie so viele Literaten, wenn sie für die Liebe kein Feuer mehr im Blut haben. Eher wird man jenen Gerüchten Glauben schenken müssen, die den Meister gesehen haben wollen als einen großen Kriegshelden und Kanzler des Sultan Ibram Ali.

Der Welt kann es gleichgültig sein, wohin dieser Stern seine Leuchtbahn weitergerollt hat; ob in ein morgenländisches Himmelreich mit Frauen und blutbewegten Tagen, ob bei Zigeunern: strichvogelhaft durch Europens nördliche Provinzen ... oder garnicht einmal so weit fort von Paris: Wurm zu Würmern und Mist zu Mist. Er hat sich unter Menschen bewegt, wie kein anderer Mensch mehr. Seine Raubzüge waren Ausstrahlungen einer energiebewegten Weltseele. Kein Gesetz irgendwelcher Ordnungstafel konnte er ernst nehmen, er stellte sich außerhalb jeder Gesellschaftsbahn. Er war der zur Dynamik gesteigerte Ausdruck seines Blutes. Er nahm die Legende von den »Lilien auf dem Felde« wörtlich in die Aspekte seines Erdenwandels hinüber. Sie wurde der erste Paragraph im Gesetzbuch seiner Moral.

Er hat viele Jahre seines Lebens in Gefängnissen zugebracht.

Er hat unsterbliche Balladen geschrieben.

Das Gedicht François Villons hat keinen Vorläufer. Er bog überaltertes Gut nicht in die Scheidemünze seines Tages um. Er war, mit aller Heftigkeit eines Hellhörigen im Blut und in der Bewegung des Hirns, ein Erzeugnis der Stunde. In jegliche Stunde, die ihn überkam, preßte er sich hinein und füllte sie aus mit heftigen Geschehnissen. Aus solcher Bindung formte sich sein Gedicht.

Mit dem Maß des Umfangs und dem des Gewichts gemessen, füllt es nicht den üblichen Dutzendsarg der »Gesammelten Werke« beliebter Autoren. Auch wenn wir das, was mit dem Wind der Wanderungen verweht ist, vom Feuer gefressen und von den Motten zermalmt, auf das Dreifache von dem schätzen, was Freunde und Jünger gesammelt haben und später drucken ließen, so ergibt das Oeuvre nicht viel mehr als das, womit heute ein Literaturbeflissener debutiert. In jeder Zeile aber, die da ist, ist Ewigkeit gemünzt, ist etwas Erst- und Einmaliges zum wesenhaften Ausdruck seiner und künftiger Zeit gelungen.

Die Dichter, die vor ihm waren (wir notieren nur die wertvolleren seines Sprach- und Lebensbezirkes), die Audefroy le Bastard (1210–1270), Guilleaume de Machault (1290–1375) und Eustache Dechamps (1340–1410), bewegten sich noch alle im Gleis der provenzalischen Troubadours. Das heißt, sie empfingen Kunst nicht aus dem Blut, sondern bogen mit Hirn und Handgelenk den handelsüblichen Stoffkreis zum kunstgewerblichen Artikel für den Bedarf der Höfe und Patrizier. Daher waren sie auch häufig gegen eine entsprechende Monatsgage »angestellt«. Mit den gleichen Rechten und Pflichten wie der Henker, Kammerdiener, Hundescherer, der außereheliche Bettwärmer und der Goldmaker. Vielfach versahen sie auch das Amt des Spaßmachers, Tanzmeisters und Prügelknaben gleich mit. An den königlichen Höfen zumal bewegte sich ihr Rang vor dem Kanzler und hinter dem Friseur. Sie hatten selten ein Eigenleben. Einsamkeit war ihrem Allüberallsein ein undefinierbarer Begriff.

François Villon war der erste, der den Sprachbogen seines Gedichts von Schwulst und Schnörkel abrückte. Er hat auch auf Bestellung nur das gedichtet, was ihm jenseits des Gebundenen einfiel. Seine Einfälle kamen alle aus der absoluten Wesenheit des Ichs. Das Ich ging überall vor und bezog die Bewegungen des Umkreises auf sich. Er war immer aktuell. Im rasenden Vorwärts seines ungehemmten Blutes hatte die Historie keinen Raum. Auch nicht das Idyll und das geschwätzige Feuilleton. Alles, was ihn anzog, hindurchzudringen, mußte sich mit seiner Lust decken. Er lag lieber wochenlang faul im Graben, als dem Brotherrn eine Konzession zu machen. Am wohlsten hatte er sich gefühlt, wenn seinesgleichen um ihn war. Seiner Herkunft nach war er ein Proletarier. Seine Dichtung ist die erste proletarische; aber nicht eine, die bloß die Vokabel aus diesem Menschenbereich bezog und sie anstelle der sonst im höfischen Gedichtjargon üblichen setzte, sondern die Spannungen der inneren Gesichte aus der grausamen Wirklichkeit des Alltags bezog und sie zu einer originalen Ausdrucksform verdichtete. An diesem Vorläufer aller wahrhaften »Volksdichtung« gemessen, wie hintergrundlos scharwerkert der dichtende Prolet von heute, wie tief wurzelt er noch in der Ammenmythologie fossiler Welt, im Dämmer romantischer Landschaft, in der Temperatur des Magens! Und dichtet gegen die Maschine, gegen den Trust, gegen die Zeit. Die Atmosphäre des gediegen Bürgerlichen scheint ihm (dem ewig im Aufruhr sich Dünkenden!) eine erstrebenswerte Welt, die man, mit einigen kleinen Korrekturen, getrost einsacken kann. Aus solchen schiefen Zerdehnungen kommt er zum Mitleid, zum O-Menschentum und zur Verklärung des Armleute-Milieus.

Der proletarische Dichter François Villon jedoch schafft bewußt die Fröhlichkeit des Herzens, die geistige Beschwingung, den Tanz. In seinen Gedichten und Balladen ist nie ein Aufruhr gegen die Zeit, aber eine Anheizung ihres Tempos spürbar; ist nie der Mensch der Verachtung preisgegeben, aber die Maske seines Biedertums, die spießerischen Trägheiten. Seine Welt schoß materiell aus dem Nichts empor, ihre Flugbahn jedoch war von seinem Blut gespeist. Er meinte überall und immer nur sich, womit er aber nicht in jedem Falle die absolute Herrschaft des Einzelindividuums propagieren wollte im schroffen Gegenüber zur Menge. Der im Dumpfen dahinfaulenden Masse bahnte er, wie noch nie einer vor ihm, den breiten Weg zur Freiheit. (Auch dort, wo er öffentliche Kassen leerte und meskine Blaublüter mit dem Degen kitzelte.)

Er stöberte sie in allen Winkeln auf, die Erbpächter des Elends, und belichtete ihre grenzenlose Feigheit mit dem Scheinwerferlicht seines Mutes zur Anarchie. Für ihn war der Bruch mit den alten Gesetzen nichts weiter, als ein hemmungsloses Vorwärtsstoßen des Ichs. Er behauptete sein eingeborenes Ich gegen das Vielfache des Gesetzgebers und seiner Wachhunde. Er ahnte das Eingreifen der Maschine in den Raubbau mit Menschenkraft voraus und machte die Sklavengehirne der Leibeigenen mündig zum persönlichen Handeln.

Er hatte die Genugtuung, daß die Rechtsgelehrten der Kirche seine Methode so einschätzten, wie er sie geformt hatte zur Waffe. Es gab für das kirchliche Götzentum keinen heftigeren Feind als Villon. Weil er nämlich nicht die Lehre an sich reformieren wollte mit dem Einsatz seiner Ideen, sondern das pure Denkvermögen der von solcher überalterten Lehre verdummten Masse.

Dabei war er etwa kein absoluter Antichrist. In seinen Balladen sind Gebete von solch einer Glaubensinnigkeit, die in der Schlichtheit des sprachlichen Ausdrucks und in der Vollkommenheit des Gedankens vom Da-Sein einer ewigen Urkraft, auf Erden und im Blut ihrer Bewohner nicht seinesgleichen haben. Wenn er diesen Erkenntnissen sich hingab, gab er sich hin mit der reinen Seele eines Kindes. Er war, wie alle schöpferisch positiven Leute, voller Zweifel über die letzte Zweckform des Daseins. In solchen Krisen überfror eine schauervolle Einsamkeit sein Herz. Es entspann sich ein mörderischer Kampf zwischen Gefühl und Wissen, zwischen Hemmung und Überschwang. Das Blut, das in solchen Momenten immer bei den stärkeren Strömungen auf der Lauer steht, entschied sich für die Sendung des Herzens. Aus dem gelockerten Ventil schoß alles empor, was unten bei den Quellen gelagert hatte: die Träne und das Mitleid, die Hilfsbereitschaft und der singende Mund.

Villon suchte Zuflucht bei der ärmsten menschlichen Kreatur. Er mußte »jemand um sich haben«, der, noch geduckter unter dem bösen Schicksal, den Glauben an eine ausgleichende Gerechtigkeit verloren hatte und das Leben verfluchte. Es mußte einer da sein, an dem er sich mit der schönen Lüge aufrichten konnte: sieh, hier ist einer, den das Leben noch tausendmal heftiger peinigt!

In der Dichtung Villons kommt jede Nuance seines Lebens zu ihrem Recht. Sein Zynismus war nur der maskierte Ausdruck einer tiefen Schamhaftigkeit. Nie kann man bei ihm das Ungeheuer als ein Grundprinzip zum Bösen erkennen. Auch nicht als eine rhetorische Floskel angeschminkter Dämonie. Er hätte jedes Sichaufspielen sofort unterbunden. Wenn er die Umwelt seinem Willen unterjochte, verminderte er ihren Wirkungskreis nicht aus der raffsüchtigen Gier des Machthungers. Ihm war jene Macht, die sich auf Grund von äußeren Privilegien und ererbten Hoheitsrechten Millionen Menschen als Ausbeutungsobjekt einverleibte, entrechtete und nach ihrer Pfeife tanzen ließ wie welkes Laub im Windwirbel, das verabscheuungswürdigste Verbrechen.

Der Bischof Thibaut d'Aussigny wußte deshalb genau, was er tat, als er Villon, gegen den Willen des Königs, und gegen die Gesinnung des Volkes, einsperren ließ. Es ist nicht zu leugnen: Villon hat an der Spitze einer organisierten Bande geraubt und geplündert, wo Gold und Goldeswert aufgespeichert lag. Und hat oft genug in animalischem Überschwang die primitivsten Sittengesetze verletzt.

Aber: die Kirche würde ihm alles verziehn haben (Raub, Diebstahl, Unzucht und Mord), wenn er sein Leben nicht so aufreizend in den Vordergrund gerückt und, angesichts des schon vom Zweifel geplagten Volkes, die Autorität des Kirchengottes mißachtet hätte. Die heilige katholische Kirche hatte viele Poeten in Lohn und Brot und zahlte hochanständig, wenn die gelieferten Beiträge das Volk noch tiefer mit dem Weihrauch der gläubigen Hingabe umnebelten.

Sie erhielt, kraft ihrer ausgezeichneten Organisation und ihres Geldes, überragende Kunstwerke. Sie bestimmte jahrhundertelang die Kultur.

Bei Villon freilich ist die Spur des weltlichen Mäcens schon zu seinen Lebzeiten deutlich erkennbar gewesen. Natürlich darf man nicht sagen, daß er aus schnöder Berechnung ein gefügiger Hofpoet war, ein kritikloser Verherrlicher dynastischer Tugenden. Er führte keine Aufträge aus, die ihm menschlich und politisch wider den Strich gingen. Er gab von vornherein den Ton an, in den die anderen einzufallen hatten. Sie fielen gern ein, weil er zu den lebendigen Dingen Bezug hatte.

Die Weiber spielen in Meister Villons Balladen eine besondere Rolle. Er hat keiner Frau, die er je besaß, einen billigen Schmachtfetzen gesungen. Er griff zu. Er packte sie an der Stelle, wo sie ihrer Veranlagung nach am empfindlichsten waren und in den tollen Dreh der Verzückung gerieten. Sie wurden in seinen Armen trächtige Erde, Blüte und Frucht. Das Animalische war jedoch nie der Urzweck seiner entfesselten Bewegung. Er ließ nur dem Temperament seinen freien Lauf. Er liebte sachlich, das heißt: er baute keine zeitfremden Barockschnörkel, keine Maskerade und Verlogenheit um den Beischlaf. Er tat seine Schuldigkeit, männlich und geradeaus, und verlangte, daß man auch ihm nichts schuldig blieb. Man kann deshalb auch nicht behaupten, daß er, mit Übersättigung beladen, seine Zuflucht im Zynismus suchte. Zum Zyniker von Geblüt fehlte ihm jede Voraussetzung, in seiner Liebesart waren Erde, Wind und Wolken miteinander vermischt. Es gibt einige (allerdings nicht jedem zugängliche und allen bekömmliche) Balladen Meister Villons, da wird das Aufeinanderprallen der Fleische mit solch einer schamlos-brutalen Bildhaftigkeit gegenständlich gemacht, die letzten Fundamente der Zeugungsgewalten so erschlossen, daß man glauben könnte: hier rast sich ein auserwähltes Erdenmenschenpaar so aus, als wäre es dem grauenhaft aufgespannten Akt um die Pflanzung des Jahrtausend-Menschen zu tun.

Dieser Spannungswirbel ist für uns Intellektkreaturen nur noch symbolisch faßbar, medizinisch zerlegbar. Wir mögen (aus Schwäche und aus tatsächlichem Unvermögen!) diesen Aufwand nicht. Wir stellen uns nur davor und glauben, daß unser Schatten ausreicht, den schamlosen Vorgang abzudrosseln.

Bei Villon aber war die Entfesselung des Blutes, des unverbrauchten und unvermischten, die höchste menschliche Leistung. Denn den Begriff Nerven, diese billige Verdrehung eines Mankos, kannte das Zeitalter Villons noch nicht. Womit beileibe nicht festgestellt sein soll, daß dieser Mensch überhaupt keine Nerven hatte. Auch Villon war in seinen Lebensäußerungen bis zur letzten Ausdrucksmöglichkeit organisiert, er hatte Fingerspitzengefühl, hirnliche Belastungen und seelische Empfindsamkeiten. Er setzte dieses Arsenal an Feinmechanik, Komprimierung und Ballung aber in eine andere Bewegungsform um, anders als die, deren wir uns heute bedienen, um an der Spitze zu bleiben. Was wir bei ihm vielleicht tragische Sinnlosigkeit nennen dürfen, ist bei uns der Hang zur Rekordjägerei, die Kultivierung der Einzelleistung in Anlehnung an die zweckmäßige Leistung der Maschine. Zweckmäßigkeit als Ausdruck eines Willens zur Vereinfachung, ist immer nur an das Geschehnis der Gegenwart gebunden, sobald man ein aichbares Maß daraus machen will. Messen wir aber einmal am Wortwerk Villons das Gedicht von heute, das wir als ein meisterliches, also in unserem Sinne vollkommenes Kunstwerk anerkennen: wie umständlich, wie umwegig, wie umnebelt von barockhirnlichem Zierat ist ein einfacher menschlicher Ablauf zur sogenannten Form gedehnt!

Es ist falsch, das wortarme Gedicht August Stramms für die letzte künstlerische Konsequenz anzusehen. Er rangiert als Künstler tiefer, als der oft allzu üppig von Musik umschauerte Rainer Maria Rilke, tiefer als der zerebrale Apoll Stefan George. Die beide, jeder auf einem anderen Gipfel, das lyrische Erlebnis der Deutschen um 1920 repräsentieren.

Die Einfachheit Villons ist nicht die seiner Zeit und seiner Zeitgenossen. Sie ist nur die seines, auf das Wesentliche gerichteten, Kunstverstandes. Sie inkarniert das Erkennen, worauf es ankommt, nämlich: auf das Verdichten von Erlebtem. Im schroffen Gegensatz zur Kunstgelenkigkeit, die zwar der Gegenwart das Klappern der Scharniere verbergen kann, von einer neuen Generation aber erbarmungslos entlarvt wird.

Es soll zugegeben werden, daß Erscheinungen vom Überrang Villons der Wahrnehmungsbahn eines Kometen wesensverwandt sind. Sie umkreisen in der Ellipse feuerschweifend und optisch aufregend den zentralen Kern aller Kunst. Ihre nächste Nähe (also ihre Geltung als etwas Phänomenales!), wird dann immer erreicht sein, wenn die Krise einer neuen Epoche auf dem Höhepunkt angelangt ist. Wenn sich die Geister des abgewelkten Gestern, endlich von den lebendigen Bildungen von heute scheiden. Wenn die Tradition unterminiert ist und ein Chaos Form werden will. Dann kommen Kerle wie Villon und befruchten. Vollenden die große Zeugung und schwirren wieder ab.

In welcher Zeitspanne wohl kehrt er wieder?

Vierhundert Jahre nach dem (mutmaßlichen) Tode Villons wurde das »Trunkene Schiff« des Knaben Jean-Arthur Rimbaud geboren.

Es bedarf keiner umständlichen Beweisführung, um festzustellen, daß der Komet Villon das großartigste Dichterwunder des neunzehnten Jahrhunderts, den »Sohn Shakespeares« (vgl. Victor Hugo!) diesen Rimbaud in die Welt gesetzt hat. In Rimbaud selbst war Villon nicht Ahnung nur und Gefühl, sondern Anrufung und Aussage. Er bekannte sich öffentlich in aufreizender Bejahung zu seinem Vater. Er trat mit Inbrunst und Besessenheit sein Erbe an. Er wuchs und wucherte mit dem Pfund. Er rückte es in die grellere Sonne einer mächtig fortgeschrittenen Zeit und schuf dieser Zeit ihren Ausdruck.

Die Erscheinung Villons ist aus dem Werk Rimbauds nicht zu bannen. Der Kräftekreis, der diese Kunstleistung bewegt, ist der Blutgeruch Villonscher Lebensartung, ist die schöpferische Spannung seiner Welt im Unterbewußtsein der von kosmischen Strahlungen umschauerten Knabenseele. Von der Kunstleistung Rimbauds aus (weil sie in ihrem sinnfälligen Ausdruck unseren Gefühlen gerade erst heute gegenwartsnahe geworden ist) ermessen wir die Leistung Villons vollkommen. Wir mindern nicht um den geringsten Grad das Werk Rimbauds (das wir glühend bewundern und als einen Turm im Gewimmel von Sandhaufen werten!), wenn wir behaupten, daß er zu früh abbrach, um über Villon hinaus vierhundert Jahre höher zu wachsen. Es ist ein Torso geblieben, die erste Stufe zu einem zweiten Phänomen. Hierbei spielt der Umstand gar keine Rolle, daß Rimbaud das Werk selber abbrach (Absurde! Ridicule! Degoûtant!), und zwar auf der steilsten Kurve einer Krise. Diese Krise schlug in ein körperliches Erlebnis um. Er wollte nichts anderes, als das Nebenerlebnis der Literatur, das ihm im Wege war, abdrosseln mit dem Tempo anderer Blutbewegungen. Er wollte das ungewöhnliche Erderlebnis, den Urwald, die ergiebigste Goldader: um unermeßlich reich zu werden. Und blieb mit mühselig errackerten 50 000 Franken als Krüppel in den Sielen hängen.

François Villon vereinsamte abermals zu einem schweifenden Stern erster Größe. Denn über Rimbaud hinaus: immer noch leuchtet das Phänomen Villon. Der erste Dichter Frankreichs von Weltgeltung.

Es tauchen auch heute noch Dichter auf, die, erfüllt von der Sendung dieses furchtbaren Dämons, dennoch seine schöpferische Wesenheit mißverstanden haben und sich aus seinen einmaligen Vokabeln ein Eigenhaus auferbauen.

In ihrem Blut ist zweifellos ein empörerisches Tempo, eine Blutströmung mit Weltgeruch, Abendröten und Karawanen, Börsenkrachs und Barrikaden. Es nutzt aber, weil es noch dunkel an einem intelligiblen Ich klebt, nur der privaten Spannung, den formalen Prinzipien. Es greift nicht mit kaltgehirnlicher Funktion in die Zeiten ein, es provoziert Sonderfälle, umgeht physische Voraussetzungen und hebt die längst in sich vermorschten Kirchentüren aus den Angeln. Es greift nur den von Villon längst gegenständlich gemachten Mut zur Wahrheit auf und biegt ihn zu einen Feuerbogen sensationeller Überraschung um. Das Panikmachen, das uralte Erbübel germanischer Rasse, entlädt sich auf Gemüter der »Morgenpost« und des »Lokalanzeigers«.

Die Tageskritik, viel zu sehr eingespannt in das Geschirr fixer Berichterstattung, hat kaum Zeit für historische Forschung. Und nimmt Umdichtung, Schnellphotographie und zwanzigprozentigen Verschnitt für originale Leistung, klebt an der sachlichen Exekutierung der modischen Vokabel und hat für das atembeklemmende Wachsein des ewig nörgelnden Abonnenten zu sorgen. Sie kann um die ungefähre Leistung des neuen Dichters nicht herum, weil sie immerhin noch instinktiv die Quelle fühlt, aus der sie floß und gesehen werden möchte. Aber auch von solchen geschickten Feuerwerkstechnikern, die mit den geheimnisvollen Zauberformeln mittelalterlicher Adepten das Sonnenspektrum zu Leuchtkugeln verpulvern und Überraschungsschreie in der Menge entfachen, Großkapitalisten werden in einem einzigen Büchermonat und die höheren Gesellschaftssphären frequentieren, ist die Sendung Villons nicht umzubringen. Er wirkt unablässig hinter der Szene, er deckt den Kern aller Geschehnisse auf und zersetzt den Mythos der schönen Seele mit den Ätzstoffen einer wirklichen Sachlichkeit, die nicht karg ist, luftknapp, genestelt und sportgestählt, die aber ebenso witzig sein kann und ironisch, wie nachdenklich und eindringlich.

Dem Frankreich seiner Zeit war Villon das auf einen Menschenkörper gepfropfte Fabelwesen, das umstachelte Faunsgesicht, der Räuber mit der Harfe.

Aber wie jedem Eroberer die Maske eines skrupellosen Gewaltmenschen angedichtet wird, schien alles an ihm brutal, muskelhaft und rücksichtslos auch denen, die vom faulen Zauber übersinnlicher Erscheinungen nicht mehr angekränkelt waren. Die von der Formung des Irdischen ausgingen und letzte Erkenntnismöglichkeiten mit dem Ignorabimus abschlossen.

Eine so universale Erscheinung wie Villon kann uns deshalb in jedem Betracht nur bereichern, nicht abstoßen. Villon ist zweifellos ein erklärter Feind jeglicher Gesellschaftsform, die sich aristokratisch von der Masse absondert. Für ihn ist die Masse der Ausdruck gewachsener Naturgewalt. Er reiht sie ein in das elementare Wachstum aller Dinge, die noch organisch mit dem Nährboden der Erde verbunden sind: Baum, Tier und Mensch. (Diesen heiligen Dreiklang schlug ich schon wiederholt an!) Hier wurzelt der Ursprung seines Wesens, hier breitet er sich aus, hier gießt er sich hinein und strömt zu den unendlichen Meeren der ewig-dauernden Schöpfung.

Er war ein Außenseiter im Intervall des fünfzehnten Jahrhunderts, ein Kerl vom Format der uns gesellschaftlich vielleicht näherliegenden Boccaccio, Johann Secundus und Aretino. Und kann immer noch den Ruhm für sich buchen: nicht eingegangen zu sein in das große Heer der von uns als gleichberechtigt akzeptierten Erscheinungen. Wiewohl sein Oeuvre bei weitem nicht das Werk von Shakespeare erreicht ... dem räumlichen Umfang nach und der letzten und endgültigen Aussage: so steht es dennoch (in jedem Betracht!) gleichwertig neben des großen Briten Werkleistung. Es unterscheidet sich von ihr nur durch das weniger gezügelte Tempo, durch das Sprunggelenk, durch die rebellische Unordnung und ihre Bastardierungen; vor allem aber durch die weniger populäre Artung.

Shakespeare schuf für die Bühne; er setzte sein Gebild sofort in die plastische Form um, die zu allen Zeiten den Empfängern solcher verdichteten Ich-Welt geläufig wurde als die große Symbolik des Lebens. Das dramatische Spiel im Raum aller menschlich möglichen Geschehnisse wird immer nachhaltiger wirken, als ein Gedicht. Das Gedicht aber erfordert Konzentration im Einsamen, die entfaltete Fächerkrone der Seelenheiterkeit, den Sinn für das Zarte und die Erschütterung vor der grenzenlosen Furchtbarkeit des Ichs. Es ist so komprimiert, daß es für ein langes Leben das gleiche Aufnahmeorgan speisen kann, und zwar so intensiv, wie bei der ersten Begegnung: in einem schmerzlichen Schauspiel vergöttert zur Form, und gespannt gehalten von der unerschütterlichen Lust zur Qual.

Villon hat als erster seiner Zeit die überalterte Form der Romanze beiseite gestellt und die ihm viel gemäßere (und gesetzmäßig auch bedingtere) Form der Ballade geschaffen. Er näherte sich damit dem Drama an. Er gab der Handlung freien Lauf in das tägliche Leben. Das war bei den Liedern der Troubadours durchaus nicht der Fall. Sie hatten die Klapper des Handwerks schon so fest im Handgelenk, daß sie gar nicht mehr anders konnten, als jegliches Erlebnis in den Eisentopf der traditionellen Form zu pressen und so lange unter Druck zu halten, bis es sich umstülpen ließ als gangbares Gebild für den Konsum.

Für den Meister Villon hat nie eine, von professoralen Doktrinen geaichte Maßform existiert. Er schuf sie neu aus jedem Erlebnis und entlief der Gefahr der mechanisch bewegten Routine. Er schuf sich aber nicht nur die Form, er entriß auch das Wort, »das arme, im Alltag darbende«, der Verflachung. Bei ihm ist jedes Wort aus dem Urerlebnis geboren und steht als einmaliger Ausdruck. Er konnte es sich leisten, zehnmal Herz und Schmerz zu reimen, und trug jedesmal ein anderes Erlebnis aus mit dem unendlichen Hintergrund des Symbols. Er übertrieb auch noch nicht die tiefere Bedeutung der symbolischen Form, er machte kein artistisches Kunststückchen daraus, oder gar jene feierliche Gebärde, welche die von der Kirche beauftragten oder von den Höfen bestallten Dichter sich zulegten, um ihre eigene Ungläubigkeit, ihren wässrigen Untertanenverstand zu vertuschen. Bei Villon vollzieht sich jedes schöpferische Erlebnis in der nüchtern-klaren Sonne des Alltags. Sein Werk ist von allen Seiten begreifbar. Bei ihm ist selbst der pornographische Exzeß eine vom Blut her ins Leben gewachsene Erschütterung vor dem Göttlichen im Tierleib. Weil der Begriff Scham für ihn noch in einem anderen Sinn existierte, als welchen wir ihn deuten, belastet mit dem Übersättigungsekel einer auf Irrwege getriebenen Kultur, konnte er es sich auch erlauben, die animalischen Triebkräfte unverhüllt und unbeschnitten in das Zentrum einer Begebenheit zu heben. Nichts geschieht im menschlichen Himmel und auf der menschlichen Erde, das man als »unpoetisch« beiseite stellen könnte. An seiner letzten Formgebung beweist sich erst der Dichter. Das hat in späterer Zeit selbst ein so vorsichtig formender Dichtgeist wie Goethe aufgezeigt. Das zeigt uns, wenn auch mehr aus der Perspektive des künstlerisch bewegten, und musisch umwehten Arztes, als aus der des unbedingten Gedichtkünstlers, der Zeitgenosse Gottfried Benn. Auch bei Gottfried Benn ist in vielfachem Maße die vom Blut bestimmte Erlebnisintensität Villons als Erbteil spürbar. Die stärkere Hirnlichkeit, das nervösere Tempo ist durch die vierhundert Jahre Fortschritt bedingt. Das Grunderlebnis aber hat die gleichen menschlichen Erregungsspannungen, die Ironie und die eisklare Erkenntnis des Maskeradentums im bürgerlichen Gesellschaftsdreh, mit Gottfried Benn gemein.

Was Benn aber, gewertet an seinem großen Vorgänger, abgeht, ist die Verdichtung zum Einfachen, zur stählernen Zweckmäßigkeit und zum Urlaut. Benn baut, unter völliger Ausschaltung der gefühlsmäßigen Erregung, hirnlich kunstvoll präzisierte Versmaschinen. Villon verließ sich einzig und allein auf die explosive Gewalt des erregten Blutes als Kraftquelle und Energieleistung. Benn komprimiert jeden Gedichtvorgang zu einer medizinisch-mathematischen Schlußformel. Villon ordnete sein Werk unauffällig in den Ablauf des täglichen Lebens ein. Er legte ihm die Bedeutung von Brot, Trunk und Beischlaf bei. Er machte es im Menschen, in seiner Welt und seinen Geschäften mündig.

Wie restlos ihm dieser Prozeß gelungen ist, beweist die Gültigkeit seines Werkes noch im Raum unseres komplizierten Kunsterlebnisses. Es hat im Wandel der Jahre nichts an Tempo eingebüßt, höchstens nur ein Blasserwerden der historischen Farbflecke erfahren. Im stofflichen Gemeng der Historie liegt aber nie die Bedeutungshöhe eines Gedichtes.

Es gibt in Deutschland heute eigentlich nur einen Dichter, der am Rande der Werkleistung Villons bestehen kann als ein selbständiger Kopf. Es gibt nur einen, der sich von den hirnlichen Belastungen, von der Akrobatik des Handgelenks endlich befreit hat und die Wesenheit aller Dinge besingt. Das ist Johannes R. Becher. Ihm fehlt nur noch die polare Sicherheit des Ichgefühls, die Gleichung von Masse und Ich.

Der Fluch jeder ursprünglichen Kunstäußerung ist die bedrückende Nähe der gesellschaftlichen Kastenbildung. Immer muß sich der Künstler, will er sich in der tätigen Zeugungsglut seines Blutes behaupten, zum Feind der Gesellschaft steigern. Er hat nie etwas mit ihr gemein gehabt. Ihre Welt ist nicht seine Welt. Und ihre Erlebnisformen sind fressende Flechten an der Gefühlshöhe, -tiefe und -weite seiner Erlebnisbahnen.

Eine Erscheinung wie Villon hatte unter viel ungünstigeren materiellen Bedingungen als der Dichter im gegenwärtigen Zeitraum sein Werk vorwärts treiben müssen. Wir haben, an den seltsamen Kurven seines äußeren Lebens, die Schwierigkeiten: gegen den eingeführten Jargon der Gesellschaft zu produzieren, aufzeigen können. Es bedarf keiner weiteren beweiskräftigen Beispiele mehr, um festzustellen: daß das gegen den Strich Dichten heute mehr eine Angelegenheit des Charakters ist. Nein, weniger noch: eine Angelegenheit des Temperaments. Selbst von der soziologischen Ecke her betrachtet (was für die Erkenntnis von Epochen gerade noch anwendbar ist!): wiegt der Antibürger heute bei weitem nicht so schwer, als in der Zeit Villons, wo es noch keinen Tierschutzverein gab, aber eine viehisch verrohte Folter seelischer und körperlicher Art; wo das »Recht auf Arbeit« viel einfacher formuliert war in dem erdhaften Trieb des Raubes, und das Hängen einen Spaß für den Jahrmarkt abgab, umrahmt von Schießbude, Festfraß und Tanz nackter Weiber um den leistungsfähigsten Phallus.

In uns wuchtet der Bruch einer Übergangszeit. Je mehr wir aus dieser Erkenntnis heraus den Ausgleich suchen bei Naturen wie Villon, die weder in sich den Bruch trugen, noch leiden mußten an einer Zerbröckelung der Zeitfundamente: um so schwerer bedrückt uns das Unvermögen, aus dem eigenen Blut heraus eine neue Lebensform zu schaffen, eine Bejahung des Ichs gegen die Zeit.

Es gab selten solche trostlosen Zeiten für den gegen die Zeit glühenden Zeitgenossen, wie in diesem chaotischen Jahrzehnt nach dem Weltkrieg. Die Hypertrophik des mechanisierten Lebensgefühls ist noch der verhältnismäßig schwächste Feind, den man zu überwinden hat. Der Kampf gegen die Maschine ist ein Irrweg. Der Kampf gegen den Maschinengeist aber, das erste und wichtigste Hindernis, das eine neue Kunstform im Sturm zu nehmen hat.

Eine Zeit jedoch, die im Ausdruck ihrer schöpferischen Jugend Brücken findet zu solchen nahrhaften Revolutionären wie Villon und Rimbaud: die wird auch dem Dichter endlich gegenüber stehn, der sich mit ihr so intensiv auseinandersetzt, daß sie unter Druck und Zwang allmählich geistigen Formen zustrebt.

Der Antibürger Villon wird bei dieser Wandlung nicht abseits stehn. Denn er hat nie die Bewegung der Gesellschaft, sondern überall und immer die Kräfte der Erde ernst genommen, sie aufgegriffen in seinen Tag und mit seinem Blut zur Form geknetet. Er vernichtete die zeitfremden und bigotten Schnörkel der Kirche und das hohle Stelzentum der oberen Gesellschaft mit Feuer und Schwert, mit Feder und Harfe.

Der Dichter aber, den wir endlich über uns wissen wollen als Turm und Sternhorizont: der erlöse uns von dem Mythos des tragischen Leidens, von der Lüge des Gemeinschaftserlebnisses zur Wiederauferstehung des Ichs.

Im Anfang war das Ich, der tätige Geist über den Wassern.

Die vorliegende Ausgabe der Werke des Maistre François Villon bringt nur die Balladen in ziemlicher Vollständigkeit. Das »Kleine Testament« (Lais) ist um neun, das »Große Testament« (Grant Testament) um elf Strophen gekürzt worden. Ich habe jedoch nur solche Stücke fortgelassen, die der Lokalhistorie so verhaftet sind, daß man auf viele Geschehnisse und ihre Akteure sich heute keinen Reim mehr machen kann. Fortgefallen sind auch die für bürgerliche Begriffe obszönen Chansons von den »Lästerzungen« und »Straßenhuren«. Dafür aber sind fünfzehn, in deutscher Übertragung noch nicht bekannte, Rondos und Lieder aus dem »Jardin de Plaisance« (1502) hinzugekommen, die G. Paris als apokryph ansieht und dem Guillaume Coquillart, bzw. Jehan de Calais zuschreibt. Mit welchem Recht der verdienstvolle Literarhistoriker und große Bibliophile dem Villon die Vaterschaft streitig macht, bleibt er zu beweisen schuldig. Ich schließe mich vielmehr den Untersuchungen Costelliers, A. Vitus und Paul Lacroixs an und benutzte auch deren bibliographisches Material neben eigenen Forschungen.

Die Anordnung der Balladen und Rondos als Teil für sich neben den beiden Testamenten geschah aus rein äußerlichen Gründen. Ein druckfertiges Manuskript von Villons Hand, worin Ordnungen nach bestimmten Gesichtspunkten ein für alle Mal festgelegt sind, existiert nicht. Was von seinen Handschriften erhalten blieb, ist ein großer Torso, verstreut in öffentlichen und schwer zugänglichen privaten Bibliotheken; bzw. sind es Abschriften von zweiter und dritter Hand mit allen Verwässerungen, Beschneidungen und Ungenauigkeiten. Auch die frühen Drucke der Werke des Meisters bis zum Jahre 1854 sind lückenhaft, gemixt und von dem jeweiligen Geschmack der Herausgeber abhängig. Eine große kritische Textausgabe mit den Lesarten aller Varianten fehlt auch heute noch. Als am brauchbarsten ist vielleicht die, von A. Louis Thuasne besorgte, dreibändige Ausgabe Paris: Picard 1923 anzusprechen.

Auch ein authentisches Porträt Villons hat sich bis heute noch nicht nachweisen lassen; die bekannte Lithographie von Rullmann ist höchst anfechtbar. Der meiner Ausgabe beigegebene Stich von Eddy Smith ist einem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert nachgebildet.

Entscheidende Anregungen zu meinen sehr freien Nachdichtungen verdanke ich dem 1913 durch Selbstmord geendeten französischen Dichter Léon Deubel und meinem Kollegen Guillaume Moland von der Herzogl. Bibliothek St. Bretaigne; in gewisser Hinsicht auch dem Herrn Wolfgang von Wurzbach, der um 1903 eine klug kommentierte Ausgabe der Werke Meister Villons in Deutschland wagte, allerdings nur im Urtext.

Im Übrigen erhebe ich mit meiner Publikation nach keiner Seite hin den Anspruch, von Philologen und mürrischen Magistern ernst genommen zu werden. Auch hat bei mir nie die Absicht bestanden, mit Herrn K. L. Ammer oder gar Bert Brecht konkurrieren zu wollen. Ich wende mich vielmehr mit meiner Arbeit an Menschen, denen es darauf ankommt, den Villon wenigstens annähernd so zu erfahren, als wäre er noch mitten unter uns: jung, abenteuerlich und gegen die philisterhafte Müffigkeit auf Erden.

Ich widme dieses, im Sommer 1914 begonnene und Frühjahr 1929 abgeschlossene, Werk meinen Freunden Eddy Smith und Karl Vogt.

Berlin im März 1930

Nachbildung des Titelblattes der 1. Ausgabe. Hrsg. von Antoine Valette. Mit 14 Holzschnitten von Jehan F. Perdrier. Paris: Paul Levet 1489.

|

»Une fois me dictes ouy,

Veuillez le donc dire selon

Soyez seure, si j'en jouy,

|