|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Blicken Völker, Städte auf ihre Ursprünge zurück, so verspinnen sich Gedanken und Empfinden im Dickicht des Traumes. Prags Gründungszeiten sind umflort vom Schleier reizvoller Sagen. Libuscha, die prophetische Fürstentochter, greift von ihrem Stammsitz in den Wäldern herüber auf den Felsen an der Moldau. Die Mannen, die sie aussendet, treffen im Urwald auf Menschen, die einem Haus die Schwelle (Práh) legen. Dort gründen sie die neue Stadt oder Burg und nennen sie (urtschechisch) Praga. Libuscha, die Weise, entbietet dann den Bauernfürsten des nordwestlichen Nachbargaues zu sich als Gemahl. So wird sie Stamm-Mutter der Pøemysliden, die seither auf der Prager Burg herrschen. Um 700 soll sie gelebt haben.

Die Forschung mußte Person und Gründung trennen. Erst fürs 9. Jahrhundert ist die Gründung der Burg Prag beglaubigt. Von Levý Hradec, einer wenige Meilen stromabwärts gelegenen Burg der tschechischen Fürsten, dürfte sie ausgegangen sein. Politisch-wirtschaftliche Bedingungen liegen ihr zugrunde. Mit ihr beginnt die Vorherrschaft des Tschechenstammes über die Nachbarstämme. Mit ihr beginnt die Befestigung des eben erst in das Land gebrachten Christentums.

Dies Land am Rande der abendländischen Welt war von jeher von den Völkern begehrt. Gebirge umwehrten die Grenzen. Ein Strom, alle anderen Gewässer des Landes in sich sammelnd, trieb durch sie hindurch. Ein reicher Boden begünstigte die Besiedlung. Die Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung waren die keltischen Bojer hier gesessen. Lange hatten sie, dank der Gunst der Lage, ihre Kultur hier entfalten können. Von ihnen trägt das Land den Namen Böhmen (aus Bojohemum). Im ersten vorchristlichen Jahrhundert hatten germanische Stämme, die Markomannen, die Kelten verdrängt. Sie hatten sich auf der Abwanderung aus dem Westen hier noch einmal gesammelt. Im Süden des Landes soll ihr Fürst Marbod eine feste Stadt, Marobodum, errichtet haben. Wir wissen ihre Stelle nicht mehr.

Auf den Moldauhöhen in der Mitte des Landes sind viel frühere Siedlungen bezeugt. Funde aus dem Neolithikum erweisen sie auf dem Wyschehrad, dem stromaufwärts vom Prager Burgberg gelegenen Felsen, dann auf den Scharkaköhen und auf dem Hochgelände des heutigen Dewitz. Auf dem Prager Burgberg selbst scheint erst die historische Gründung die Besiedlung gebracht zu haben.

Was trieb diese frühen Fürsten der Tschechen hieher? Sie waren mit anderen Slawenstämmen im 6. Jahrhundert (?) –; nach Abzug der Markomannen –; in Böhmen eingedrungen. Ihre Stammburgen lagen in Wäldern am Rand der Kultursteppe –; im Berauntal, an der Mies (?): alte Wehrburgen, Fluchtburgen. Die stärkste, Levý Hradec, war wohl der älteste Kernpunkt des tschechischen Stammes. Von ihr aus konnte man die Nachbarstämme bekriegen. In ständiger Fehde waren die Tschechen erstarkt. Vielleicht war es die Absicht, eine Grenzburg gegen den Zlíèanerstamm zu errichten, dessen nächste Grenzburg der Wyschehrad gewesen sei, was den Felsen an der Moldau begehrenswert erscheinen ließ. Wirtschaftliche Entwicklungen dürften mitgetrieben haben. Das feste Levý Hradec war als Mittelpunkt in wirtschaftlich primitiven Zeiten wohl geeignet. Jetzt, da die Fernhandelswege lockten, da die Wichtigkeit des Moldauüberganges –; des einzigen zwischen den Steilhängen des Flusses weit gegen Nord und gegen Süd –; auch im Politischen immer stärker sprach, jetzt lockte der günstig gelegene Platz dort oben, von dem aus Strom und Furt leicht zu beherrschen waren. Eine neue Burg wurde errichtet. Nun aber nicht mehr die alte Volksburg, wie jene früheren, wie vor allem das starke Levý Hradec. Die neue Gründung nähert sich schon dem Typus der mittelalterlichen Herrenburg: engere Palisadenumrahmung, dicht gestellte Wohnbauten, Türme. Alles wohl erst Holzbauten, teilweise auf steinernen Fundamenten.

Nicht daß mit einem Schlag alle Macht der Tschechen hier vereinigt worden wäre. Prag war zuerst nur Burg neben anderen Burgen, ja, in seinen Anfängen sei es an Bedeutung von älteren (Levý Hradec) noch überschattet worden. Man nutzte sie, wie die Kämpfe mit den Nachbarstämmen es forderten: zog sich hieher zurück vor den Feinden –; drang von hier aus vor gegen Westen. Allmählich unterwarf man die Slawnikinger, die Wrschowetzen. Der Tschechenstamm wurde die Hauptmacht im Lande, herrschte über den Markt, der drunten am Flußübergang aufwuchs. Das Christentum drang ein.

So lautet eine frühe Nachricht, die einen Fürstennamen mit der Prager Burg verknüpft: Boøiwoj baut im Burgbezirk der Jungfrau Maria ein Kirchlein, 873 und 890 werden als Daten genannt. Sollte also schon er die neue Burg ausgebaut haben? Oder doch erst sein Nachfolger Spytihnìw, den andere Quellen als den Kirchenerbauer nennen? Erst unter ihm möchte man die politische und wirtschaftliche Lage des Gebietes als reif für die neue Gründung ansprechen. Das Kirchlein auf der Prager Burg war nicht das erste im Lande: das stand auf dem alten Levý Hradec. Für Prag war es die Zelle. Es gab dem dort herrschenden Fürsten legitime Macht. Und weihte zugleich auch den Markt, der unten sich entfaltete.

Wie haben wir uns das frühmittelalterliche Prag vorzustellen? Sumpf und Schwemmland an den Ufern der Moldau. Dazwischen die Hütten der Händler, wohl auch ein slawisches Runddorf. Auf den Hängen Steppe und Wald. Auf dem schmalen Felsen, der aus dem Höhenrücken (»Weißer Berg«) westlich der Moldau vorspringt, der Burgbezirk. Ein tiefer Graben trennte ihn vom Hinterland. Gegen den Strom ragen die Felsen. Nach seiner Form, einem Delphinschwanz ähnlich, wurde er »Opyš« genannt. Opyš hieß auch der Weg, der von der Furt am Stromknie heraufführte zur Burg. Das Kirchlein dort oben war wohl nur aus Holz. Man kann den Standort neu erschließen. Im Jahre 1092 wird es zum letztenmal erwähnt. Hölzern waren wohl auch die Bauten, in denen die Fürsten, die Priester, die Burgmannen, das Gesinde hausten. Eine primitive Palisadenwehr mag den ganzen Bezirk schon damals umzogen haben. Steppe und Strom beherrschten noch die Stätte.

Naturhaft wild waren auch die Geschicke, die dort sich abspielten. Merowingerzeiten des Ostens! Ludmila, die fromme Gemahlin Boøiwojs, führte auf ihrem Witwensitz Budetsch ein frommes christliches Leben. Dragomíra, ihre Schwiegertochter, fürchtet von ihr Bedrohung der Herrschaft, die sie nach des Gatten Wratislaw frühem Tod sich angemaßt. Sie läßt sie ermorden. Wenzel, ihr Sohn, entzieht sich der Vormundschaft der ränkesüchtigen Mutter, wird Herzog. Er war auf der Schule zu Budetsch, die wohl unter Regensburger Einwirkungen stand (St. Emmeram!), christlich erzogen worden, hatte der Großmutter christlichen Sinn geerbt. Ihren Leichnam soll er in die von seinem Vater errichtete Georgskirche haben übertragen lassen. Ganz nahe dieser älteren Kirche baut er die eigene, die erste nachweisbar steinerne Kirche auf Burg Prag. Er schließt sich ans christliche Abendland an. Dem deutschen König zahlt er Tribut. Von dort her holt er die Priester. Heimische heidnische Mächte revoltieren. Sein Bruder Boleslaw führt sie. Auf dem Kirchweihfest in Bunzlau, wohin er den Bruder geladen hatte, stößt er ihm den Dolch ins Herz (929).

Die Ausbreitung des Machtbereiches gegen Westen brachte Berührung mit den großen Nachbarn, den deutschen Königen. Man wollte sich nicht beugen. Konnte sich doch nicht behaupten. Wenzels Politik war ebenso klug wie fromm gewesen: er hatte Tribut geleistet, hatte sich die Grenzen gesichert. Hätte er der überstarken Macht im Westen feindlich sich gegenübergestellt –; nie wäre Böhmen als gleichwertiges Glied der abendländischen Völkergemeinschaft anerkannt worden. Die Tschechen hätte ein gleiches Schicksal getroffen wie die Elbslawen: Untergang und Vergessen. So hielt Wenzel seine Herrschaft und sein Volk. Seine Nachfolger lenkten unter dem Druck der Lage in seine Politik ein. Wenzel wurde Märtyrer, nicht nur christlicher, auch nationaler.

Gegen Westen war man also sicher. Nun konnte gegen Osten erobert werden. Boleslaw bringt Mähren, die Slowakei, Teile von Polen herein. Prag wird Mittelpunkt eines großen Reiches, das der Sohn Boleslaw, der Fromme zubenannt, ausbaut. Man will sich der Eingriffe der deutschen Könige erwehren, muß sie als Oberherren doch anerkennen. Denn von Osten her droht die andere slawische Großmacht: Polen. Unter Boleslaw Chrabrý (dem Tapferen) stoßen sie gegen das tschechische Reich vor. Prag wird erobert. Die tschechische Partei hatte auf dem Felsen Wyschehrad, flußaufwärts, Zuflucht gefunden, bis der herannahende Heinrich, der deutsche König, sie entsetzte (1004). So war also doch wieder der deutsche König Retter des Reiches. Man hielt sich in lauer Vasallenschaft.

Die Machtverhältnisse dieser Gründungszeiten spielen zwischen Ost und West. Prag wird natürliches Zentrum. Daß es an den Westen sich bindet, entscheidet mit der politischen Macht die geistliche. Rom dringt ein.

Boøiwoj soll am Hofe des Mährerfürsten Swatopluk die Taufe empfangen haben (879?). Das großmährische Reich hatte östliches Gefälle geschaffen, bis nach Böhmen herein. Nach Mähren waren von Byzanz aus die ersten Missionäre gekommen, die später heilig gesprochenen Cyrill und Method. Auf mährischem Boden war diese östliche Mission zusammengestoßen mit der westlichen: mit der von den bayrischen Bistümern ausgesandten. Bis nach Neutra in der Slowakei (gegründet 833) war Salzburg vorgestoßen. Lang währt das Ringen zwischen Ost und West. Die Slawenapostel hatten sich in Rom ihre slawische Mission bestätigen lassen. Aber Rom brauchte entschieden römisch eingestellte Christianisierung. Die erfolgte von Westen her. Die östliche Mission brach zusammen, war Episode geblieben.

Dem Bistum Regensburg waren die böhmischen Gebiete zugeteilt und alle östlichen Gebiete darüber hinaus. Von dort her kamen nun die Priester ins Land, die auf den Burgkapellen die Messen lasen. Auf der Prager Burg erstand nach der Marienkirche bald eine zweite: Fürst Wratislaw errichtete sie dem heiligen Georg, zunächst wohl auch erst nur aus Holz (um 915). Der Drachentöter sollte den heidnischen Kult verdrängen. Man spürt deutschen Brauch. Es gelang ihm langsam genug. Die Geistlichen klagen über die rohen Sitten des Volkes. Wenzel kämpft gegen sie an. Sein heiliges Leben wird den reaktionären Großen zum Gespött. Und doch ist er es, der mit dem politischen Kurs auch den geistlichen besiegelt. Er baut auf Burg Prag die erste nachweisbar steinerne Kirche.

Es ist erstaunlich und für Wenzels geistigen Horizont bezeichnend, daß hier auf Burg Prag der Sakralbau gleich mit einem monumentalen Denkmal von beträchtlichem Ausmaß und von bedeutender künstlerischer Reife einsetzt. Es wiederholt sich also ein Jahrhundert später in entsprechend kleinerer Dimension die Aachener Situation. Man hat in den vergangenen Jahren anläßlich der Restaurierung des Veitsdomes zu schon bekannten Fundamentresten noch andere feststellen können, die eine durch Daten erschlossene Rekonstruktion des Grundrisses bestätigten: eine Rotunde vom Durchmesser 12,98 m, an die in kreuzförmiger Disposition vier hufeisenförmig ausstrahlende, zweifellos gewölbte, Apsiden, 5,25 m tief, angeschlossen waren. Die Dicke des Mauerwerks der Rotunde –; wie ja überhaupt der Typus –; sichert auch ihr die Wölbung, vielleicht über eingezogenem Stützenkranz, was dann einen Emporenumgang wahrscheinlich machte. Wenzels Bau folgte also einem in Karolingerzeiten verbreiteten Typus, wie wir ihn in weitem Umkreis –; von Zara bis Germigny-des-Prés –; in Abwandlungen antreffen. Irgendwo mag ein genauer Prototyp gestanden haben. In Deutschland war der Typus als Palastkapelle beliebt, Aachen mag eingewirkt haben. In enger Beziehung zum Palast wie in Aachen stand der Bau ja auch auf Burg Prag. Architekt und Bauleute dürften aus Deutschland gekommen sein, vielleicht aus Regensburg, das auch für allenfalls oberitalienische Bautrupps der Vermittlungsort gewesen sein könnte. Es scheint, daß Wenzel seine Kirche zuerst dem heiligen Emmeram widmen wollte, daß erst später –; unter dem wachsenden sächsischen Einfluß –; der hl. Veit als Patron gewählt wurde. Den Ausbau des stolzen Bauwerks hat Wenzel noch erlebt. Die Weihe wurde, wie aus verschiedenen Nachrichten erschlossen werden kann, erst 930 durch den Regensburger Weihbischof Michael vollzogen.

So stand nun auf Burg Prag ein erster Monumentalbau. Der Palast, wohl schon damals am Hügelrand südöstlich der Kirche, dürfte noch aus Lehm und Holz errichtet gewesen sein. Roms geistliche Herrschaft ist mit diesem Kirchenbau gesichert.

Aber noch war christliches Leben, christliche Lehre Angelegenheit des Fürsten. Um im Volk Wurzel zu fassen, bedurfte es tieferer Kräfte als eindrucksvoller Bauten, als sinnbetörender Messen. Es bedurfte des Blutes und des aus ihm sprießenden lebendigen Mythos. Wenzels Ermordung bot beides. Rom nutzte es klug. Aus dem Volk, das bekehrt werden sollte, war nun der Märtyrer erstanden. Sein Leben wurde gefeiert, sein Tod verherrlicht. Gegenwärtigkeit strömt in die neue Form, welche die Priester reichen. Sie wirkte. Das Murren des Volkes bewog den Mörder, den Thronräuber, die Leiche des Bruders nach Prag zu schaffen, im Herzogsdom zu bestatten (932). Das Grab wirkte Wunder, zog die Massen an. Was Wenzels Lebensmühe nicht hatte erreichen können, bewirkte in Jahrzehnten sein Tod. Nicht daß die wilden Stämme sich nun gleich den milderen Sitten gefügt hätten. Wie litt noch am Ende des Jahrhunderts der fromme Adalbert unter ihnen! Und die Kriegszüge des großen Boleslaw mögen nicht eben mildernd auf die Sitten eingewirkt haben. Aber Erdreich war aufgepflügt, in das der heilige Same gelegt werden konnte.

Des zweiten, des Frommen, Boleslaw Regierung –; sein Vater hatte ihn in dem berühmten St. Emmeram zu Regensburg erziehen lassen –; fand das äußere Reich gegründet vor. Er konnte das innere pflegen. Die Frauen wirken. Des Herzogs Schwester Milada zieht als Äbtissin in das Benediktinerinnenstift, das bei St. Georg gegründet worden war (973, vielleicht wurde damals die Georgskirche in Stein errichtet). Die Atmosphäre auf Burg Prag verspürt ihren Hauch. Im Land erstehen Kapellen. Aber all dies waren Inseln, die nur im kleinsten Umkreis wirken konnten. Auch der Einfluß der wandernden Priester reichte nicht tief. Ein kirchlicher Machtkern mußte hier geschaffen werden, der kraftvoll ausstrahlte, sollte Nachhaltiges gelingen. Magdeburg, das neugegründete Bistum, stieß im Norden in die Slawenländer vor. Hier wartete der Süden.

Rom erkannte die Lage. Die Wünsche der Herzöge, die ihr Land aus dem deutschen Sprengel lösen wollten, kamen ihm entgegen. Milada (Maria) vor allem drängte, bat. Das Bistum Prag wurde gegründet (973). In Regensburg wehrten sich die Kanoniker gegen den Verlust der reichen Gebiete. Aber der Bischof, der später heilig gesprochene Wolfgang, unterstützte die Gründung »zur Stärkung des Christentums in den noch vielfach heidnischen Landen«.

Zum ersten Bischof wurde Dietmar bestellt, ein sächsischer Benediktinermönch, der schon lange Jahre durchs Land gezogen war, die Sprache der Tschechen erlernt, in ihr das Wort Gottes verkündigt hatte. Jubel herrschte auf Burg Prag bei seiner Einführung. Die Vornehmen des Landes sollen ihn nach Cosmas, dem ältesten tschechischen Chronisten, begrüßt haben mit dem deutschen Leis: »Christe genade, kyrie eleison und die Heiligen alle helfen uns, kyrie eleison«. Das Volk ringsum soll mit dem »Kyrie eleison« eingefallen sein, auf tschechisch »Krleš«. Dem Cosmas dürfte hier ein Anachronismus unterlaufen sein: daß er einen Brauch, der seiner eigenen Zeit –; also 100 Jahre später –; geläufig war, so weit vorverlegt. Aber es ist bezeichnend.

Der Bischof beginnt sein Werk. Man ehrte seinen Eifer, liebte sein Wesen, obwohl er ein Deutscher war. Ja, »obwohl«. Denn ansonsten war man den Fremden nicht eben wohlgesinnt. Sie kamen als Priester, aber hinter ihnen stand der König, der übermächtige Nachbar. Schon damals verquickte sich religiöses und nationales Moment. In der Person Dietmars waren die Gegensätze überbrückt.

Die Kirche »zu den heiligen Märtyrern Veit und Wenzel« –; so hieß sie jetzt –; war Bischofsdom geworden. Die Burg hieß allgemein die Wenzelsburg. Kirchenmacht war begründet. Sie mußte sich vertiefen. Der Geist, der das versuchen sollte, erwuchs in Adalbert (Vojtìch), dem zweiten Bischof auf Burg Prag. Er war einheimischen Geblüts, Sproß aus dem edlen Geschlechte der Slawnikinger, hatte in Magdeburg studiert, hatte dort ottonische Kultur, auch schon den Atem Clunys, der burgundischen Reform, die dann über Hirsau nach Sachsen wirkte, verspürt. Heiligen Eifers voll kam er in die Heimat, sein Volk zu bekehren. Die Wirklichkeit erschreckte, verdroß ihn. Wie roh, wie heidnisch fand er alles hier vor. Die Edlen rauflustig bis zum Mord, das gemeine Volk barbarisch und voll heidnischer Bräuche. Vielweiberei überall. Die Priester selbst verwildert oder lau. Nur wenige fügten sich seinem Eifer. Das Land blieb taub.

Der Fromme verzweifelte, floh nach Rom. Er trat ins Kloster auf Monte Cassino ein, diente dann als einfacher Mönch im römischen Alexius-Kloster. Doch der Papst befahl ihm Rückkehr in die Heimat. Dort hatten Fürsten und Volk Besserung versprochen. Man fürchtete den Zorn der römischen Weltmacht. Und sehnte sich wohl auch nach Kultur. Adalbert brachte zwölf Mönche aus seinem Kloster mit nach Prag, gründete auf der Höhe hinter der Burg ein Kloster, in dem Benedikts Regel gehalten werden sollte (992). Breunaus (Bøevnov) Wirkung beginnt. Dort und in seinem Domkapitel sammelte er einen Kreis vornehmer Geister um sich. Erste einheimische Kultur blüht auf. In diesem dem Bischof vertrauten Kreise soll die lateinisch geschriebene Wenzels- und Ludmila-Legende entstanden sein. Unter dem klösterlichen Autornamen Christian soll sich ein Pøemyslidensproß, ein Neffe des heiligen Wenzel, verbergen.

Doch solche Wirkung drang kaum über Klostermauern hinaus. Draußen lebte das Volk in seiner alten Roheit weiter, trieb Sklavenhandel zu Füßen der Burg, frönte noch immer seinen abgöttischen Bräuchen. Wüstes Vorbild der Adel: Kriegersitten, Unzucht, Rachgier. Vor den Augen des Bischofs zerrt solcher Adel einmal eine Ehebrecherin aus dem Heiligtum, wohin sie sich geflüchtet hatte, und tötet sie.

Adalbert flieht zum zweitenmal wieder nach Rom. Er bittet den Papst, ihm den Eintritt ins Kloster zu erlauben. Nein! Zurück in die Heimat! Man zieht ihm entgegen, verspricht Besserung. Drängt in den Dom. Nur ein Kurzes. Dies Volk lebt noch sein altes Blut aus. Dem Frommen mußte es arg erscheinen. Er spürt den Haß der Großen. Die Wrschowetzen überfallen Libice, die Stammburg seines Geschlechts, morden seine ganze Sippe hin. Er verzweifelt, verläßt endgültig die Heimat. Mit wenig Getreuen zieht er ins Pruzzenland, um den ganz Wilden das Wort Gottes zu predigen. Dort fällt er als Märtyrer (997). Die Polen haben seinen Leichnam von den Preußen ausgelöst, haben ihn in Gnesen, ihrem neuen Bischofssitz, begraben. Auch sie bedurften der Märtyrergebeine.

Aber auch Prag bedurfte ihrer. Heidnischer Zauber muß durch christliches Wunder ausgerottet werden. Was dem Lebenden versagt blieb, bewirkte der Tote: das Volk will büßen an seinem Grab. Als Bøetislaw, der tatendurstige Herzog, gegen Polen gezogen war, um Rache zu nehmen für Boleslaw Chrabrýs Überfall auf Prag, da hatte er aus Gnesen des Märtyrers Leichnam mitgebracht. Feierlich wurde er im Dom Wenzels bestattet (1039). Zur Aufnahme seiner Gebeine dürfte damals die Westkonche zu gewisser Selbständigkeit (Westwerk?) ausgebaut worden sein. Das Volk überlief die heilige Stätte. Die Kirche erstarkte.

Sie erstarkte, meist noch unter deutschen Kräften, Der deutsche König investierte den Bischof. Die Erzdiözese Mainz entsandte ihre Diakonen. Deutsche Klöster sandten ihre Mönche. Tschechische Fürstensöhne gingen auf deutsche Schulen, holten sich aus Deutschland die Gattinnen. Bøetislaw hatte sich die seine gar aus dem Kloster geraubt, die Babenbergerin Judith von Schweinfurt. Sie brachten ihr Gesinde mit, wohl auch ihre Vertrauten. Das aber schuf Parteiung am Hof, im Volk. Tiefere Bildung konnte solcherweise nicht einwurzeln. Die Kirche war noch immer Fremdgut.

Pracht mußte die Volkstümlichkeit ersetzen. Ein neuer großer Bischofsdom sollte auf dem Burgbezirk erstehen. Spytihnìw, der baulustige Herzog, der schon als Prinz die Burgwehr hatte erneuern lassen, begann den Bau (1060). Er stammte von einer deutschen Mutter, eben der Babenbergerin Judith, war in Deutschland erzogen worden. Und er kam vom deutschen Wesen nicht los, obwohl er ihm grollte. Später heiratete er Ida von Wettin. Sein Dom ist ein Bau anscheinend nach süddeutschem Muster: zweichörige, flachgedeckte Basilika, Querhaus im Westen, in den Ecken zwischen Querhaus und Langhaus zwei quadratische Türme. So jedenfalls lassen die aufgedeckten Fundamente erkennen, in denen keinerlei Baunaht andeutet, daß die Westteile erst später (nach Brand 1091) hinzugefügt seien. Der Grundriß läßt etwa an St. Emmeram in Regensburg denken, wohin auch die Nischensysteme der Krypten weisen könnten (dort allerdings keine Turmbauten). Im Westen dürfte mit dem Bau begonnen worden sein. Als der Westbau (mit Querhaus) stand, mag der Wenzelsbau abgebrochen, die Heiligengräber vom Neubau einbezogen worden sein. Ein Stück der Südkonche (am Wenzelsgrab) wurde von diesem übernommen. Spytihnìw sah nur die Fundamente wachsen; er starb schon im ersten Baujahr (1061). Sein Bruder Wratislaw, sein Nachfolger auf dem Thron, führte den Bau weiter.

Dieser Wratislaw sollte als erster unter den tschechischen Herzögen die selbständige Macht der Kirche zu fühlen bekommen. In einem Bruderzwist verkörpert sich der Gegensatz der geistigen Mächte. Wratislaw hatte bei Regierungsantritt dem Bruder Jaromir, der in Lüttich studiert hatte, gleichsam als Abfindung das Prager Bistum versprochen. Als er es ihm später vorenthalten wollte, hatte jener durch einen Handstreich es sich erobert. Wratislaw grollte. Aber der Kampf drang tiefer. Jaromir, als Bischof Gebhard, war ein stolzer Herr. Er hatte die Welt gesehen, liebte Herrensitten. Er brüstete sich, der erste auf dem Prager Burgbezirk zu sein. Er sei vom Kaiser eingesetzt, Vertreter Roms. Was war gegen solche Machtvollkommenheit der Herzog! Sicher war es Jaromir-Gebhard, der den Dombau so prächtig gestaltete. Unter beiden Chören nahmen reichgegliederte Krypten die Reliquien auf. Die östliche Krypta wurde noch tiefer nach Westen gezogen. Der Brand im Jahre 1091 mag zu noch glanzvollerer Ausgestaltung des Baues angeregt haben. (Man hat vermutet, daß erst damals Stützensystem und Obergaden des Langhauses in Stein aufgeführt worden seien.) Eine mit Turm befestigte Bischofspfalz entstand daneben (westlich). Der Raum war eng geworden auf dem Prager Burgbezirk. Zu eng für die um den Vorrang kämpfenden Mächte.

Wäre Prag allein der Kampfplatz gewesen –; der Herzog hätte sich des Nebenbuhlers wohl zu erwehren gewußt. Man kannte so manches Mittel. Aber in den Gegensatz auf Burg Prag drängt der Weltgegensatz zwischen Rom und Reich. Der Investiturstreit wetterleuchtet in diese Prager Vormachtkämpfe hinein. In einiger orts- und personbedingter Abwandlung natürlich: Jaromir-Gebhard war kein Gregor VII., Wratislaw kein Heinrich IV. Auch ging es hier um weniger geistige Ziele. Doch man bediente sich der Suggestion aus der Weltlage. Vornehmlich Gebhard. Er wußte dem Papst den Anspruch des Prager Bischofs auf das »Wenzelsschloß« begreiflich zu machen. So gestärkt, durfte der Bischof es wagen, dem Herzog den geistlichen Dienst zu verweigern, wenn der an hohen Festtagen in großem Glanz, zu dem vor allem der kirchliche Pomp gehörte, dem Volk sich zeigen wollte.

Wratislaw trieb Politik. Wie, wenn er ein zweites Domkapitel stiftete, ein papstunmittelbares, das dem Prager gar übergeordnet wäre, zumindest seiner Macht entzogen? Oben am Fluß stand der Felsen, der schon manchmal als Zufluchtsstätte gedient hatte. Der schien ihm der passende Ort. Vielleicht benannte erst er ihn »Wyschehrad«, das ist Oberburg. Er hat ihn moderner befestigt als die Prager Burg. Dort waren die Wälle und Mauern nur mit Lehm verbunden. Wratislaw baute seine Wyschehradwälle mit Mörtel und Kalk. Dort errichtet er nun die neue Basilika. Vom Papst hatte er sich die Genehmigung geholt, sie den Apostelfürsten Petrus und Paulus zu weihen. Will er den Zauber des kaiserfeindlichen Reformklosters Hirsau, dessen Basilika den beiden Apostelfürsten geweiht war, für sich nutzen, ihn dem Bruder entziehen, der sich doch auf Hirsau berief! Vom Papst hatte er auch die Einwilligung erlangt, dort ein Kollegiatkapitel zu stiften, deren Pröpste und Diakone alle, ja auch er selbst, die Mitra zu tragen befugt waren.

Nun stand er wieder ebenbürtig neben dem Bruder: auch er trug nun das Zeichen geistlicher Macht: die Mitra. Auch in ihm konnte das Volk nun den von Gott erkürten Herrscher sehen. Und sein Kapitel, das ihm diente, stand außerhalb der Rechtsprechung des Prager Bischofs, stand unmittelbar unter Rom. Man sieht: eine recht persönliche Abwandlung des Investiturstreits.

Gebhard hatte sich dem klugen Streich des Bruders fügen müssen. In dem vorgeschobenen Streitobjekt, der dem Bischof nicht genehmen Gründung des Konkurrenz-Bistums Olmütz, hatte er zwar gesiegt: die Gründung war zunächst wieder aufgehoben worden. Auch auf Burg Prag schien er der Herr. Aber drüben wuchs Burg Wyschehrad auf, Dorn im Auge des herrschsüchtigen Bischofs, Dorn im Auge des ihm ergebenen Domkapitels. Man schwieg sie tot. Damals schrieb Cosmas, der Domdechant bei St. Veit, seine »Chronica Bohemorum«. Dieser weitschauende und patriotisch denkende Geist übergeht die Wratislawische Gründung, die gegen sein Kapitel, gegen seinen Bischof gerichtet ist, mit Schweigen. So konnten spätere Chroniken die Lücke seines Berichtes nutzen, konnten tendenzhafte Erzählungen über urzeitliche Gründung des Wyschehrad erfinden. Als Ergebnis der Fabelbildung um den Wyschehrad haben dann Hankas Fälschungen im 19. Jahrhundert, die »Königinhofer Handschrift« und die »Grünberger Handschrift«, die Ursprünge des tschechischen Herrschergeschlechtes auf diesen Berg verlegt. So glaubt es noch heute das Volk. Der tritt aber erst mit Wratislaw deutlich greifbar in die Geschichte ein, für den Oberflächenblick willkürlich und sprunghaft. Die Basilika, das Propsteigebäude wachsen auf. Wenig später ein Königspalast, andere Kapellen. Dort residiert Wratislaw, der nun immer entschiedener zur kaiserlichen Partei gedrängt wird. Das trägt ihm (für seine Person) die Königskrone ein (Regensburg, 1086). Auf dem Wyschehrad blüht einige Jahrzehnte fürstlicher Glanz. Ein Burggraf begegnet dort. Unten siedelt sich ein Burgflecken an. Wettstreit der Burgen kämpft um den Strom.

Aber die Prager Burg ist die mächtigere. Dort ruhen die Gebeine der Märtyrer. Dort steht im Hof zwischen Palas und Dom der steinerne Thron, auf dem seit uralten Zeiten die Herzöge eingesetzt wurden. Dorthin wird denn auch der Glanz vom Wyschehrad zurückgezogen, einige Jahrzehnte, nachdem die feindlichen Brüder ins Grab gesunken. Die Kirche aber hatte aus dem Streit ein zweites Kollegiatkapitel gewonnen. Seine Pröpste verwalteten später durch Jahrhunderte das Kanzleramt Böhmens. Und die Siedlung Prag hatte einen neuen zunächst noch latenten Fixpunkt.

Man denkt von hier aus gleich hundert Jahre weiter, wo noch einmal der Kampf zwischen Kirche und Staat ausbricht: unter Pøemysl Ottokar I. Der pochte auf seine Herrscherrechte. Aber in Andreas, dem gleichzeitigen Bischof, erwuchs ihm der ebenbürtige Gegner: der Kämpe für Gott. Wieder fallen Schatten des Weltgeschehens auf den Prager Streit: im Hintergrund stehen sich Innozenz III. und Friedrich II. heroisch gegenüber. Andreas allerdings war in ganz anderem Sinne Wahrer geistlichen Anspruchs, Vertreter eines großen Papstes, als seinerzeit Gebhard. Andreas wollte nicht seinen, er wollte den Sieg Christi auf Erden: ankämpfen gegen die Verlotterung der Geistlichkeit, gegen die Willkür des Herrschers. Interdikte über Böhmen, Aufruhr auf der Burg. Die Glocken schweigen. Verzweiflung im Land. Der König will zwingen. Aber der Bischof weicht aus. Jetzt ist es die Kirche, die sich den neuen Machtsitz baut, entgegen der Willkür des Herrschers. Oder deuten wir falsch, wenn wir den Bau der neuen Bischofspfalz drunten am Moldauufer, dem Johanniterspital gegenüber, mit jenem tatkräftigen und edlen Bischof in Verbindung bringen, der damit also die Untertänigkeit der Kirche unter die Fürsten mit einer streitbaren Stellung gegen sie, auch äußerlich, vertauscht hätte? Auf der neuen Pfalz drunten am Fluß war er gegen den unmittelbaren Zugriff des Königs gesichert! (Wir wissen: die Überreste dieser Bischofspfalz auf der Kleinseite deuten auf spätere Zeiten: auf die Mitte des 13. Jahrhunderts etwa. Muß aber der Bischof, der also die Pfalz verlegt hätte, auch schon diesen durch Zufall bis auf unsere Tage gekommenen Turm errichtet haben? Könnte der nicht dem Wiederaufbau der Pfalz nach der Einäscherung durch Ottokars II. Leute [s. unten] entstammen? Wie die Prager Stadtbildung auch durch diesen Kampf wieder einen neuen Fixpunkt erlangt, den dann die »Kleinseite« ausnützt, werden wir im Teil »Gestalt« auszuführen haben.

Zurück zu Gebhard. Unter der äußeren Machterweiterung der Kirche erstarkte auch ihr innerer Ausbau. Während der Bischof kämpfte, sorgte sein Dompropst Markus, ein Deutscher, für Dom und Pfalz, sorgte vor allem für Hirsauische Reform des Kapitels. Damals entstand das erste Hauptwerk tschechischen Geistes: des Cosmas Chronik. Lateinisch geschrieben, getragen vom hohen Bildungsgut der Kirche, so wirft sie günstige Schlaglichter auf die geistliche Kultur der Zeit. Man fühlt, wenn auch unter fremdem Gewand, doch schon patriotisch. Cosmas versucht immer wieder, die Wurzeln des eigenen Volkstums zu heben. Seine Ausfälle gegen die Fremden, die Deutschen, müssen von objektivem Standpunkt aus gewertet werden, gar dort, wo wirkliche Leistung von Deutschen, wie die des Markus, so vorbehaltlos anerkannt wird.

Bemerkenswert die Stellung der slawischen Liturgie in dieser Zeit des sich festigenden römischen Kults. Im Kloster Sasan (Sázava), südlich von Prag gelegen, hatte sich altslawischer Ritus erhalten. Spytihnìw hatte die Mönche vertrieben. In Zeiten, da das Verhältnis zwischen Rom und Herzog sich spannte, tauchten sie wieder auf (unter Wratislaw). Sie müssen dann doch wieder weichen. Denn seit die griechische Kirche schismatisch geworden war (1054), durfte Rom die slawische Liturgie nicht mehr dulden. Von Prag aus stieß es gegen sie vor. Dieses Vor und Zurück der Osteinflüsse je nach der Stellung zu Rom kehrt Jahrhunderte später, in den Hussitenzeiten, in Anklängen wieder.

Nach solchen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat, zwischen Kirche und Byzanz, bringt dies ausgehende Jahrhundert in Prag noch eine blutige Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden. Im Abendland war der erste Kreuzzug gepredigt worden (1098). In großen Scharen überfluteten die Kreuzfahrer auf dem Wege gen Osten den Prager Bezirk. Dort stießen sie auf die Juden, die von alters her den Markt bevölkerten. Bisher waren sie gleichgeachtete Glieder der Marktgemeinschaft gewesen, hatten sich in eigenen Gassen angesiedelt, besonders zahlreich zwischen dem unteren Markt und dem Wyschehrad, beim sogenannten »Judengarten«. Doch nicht als ein Ghetto, sondern, damaligem Brauch entsprechend, als Rassen- beziehungsweise Nationalgemeinschaft. Die Kreuzfahrer, fanatisiert vom Ziel: der Erlösung des heiligen Grabes, warfen sich auf die »Verräter Christi«, wollten sie zur Taufe zwingen. Wer sich widersetzte, wurde mit dem Tod bedroht. Der Prager Bischof suchte der Verfolgung zu steuern. Vergebens. Die Massen ließen sich nicht aufhalten. Der Keim aller späteren Judenfeindschaft war nach Prag getragen. Sozial-Wirtschaftliches und elementar Rassisches spielte ins Religiöse hinein. Als nach dem Abzug der Kreuzfahrer Gerüchte laut wurden, die Juden wollten die Stätte verlassen, wollten auswandern, um in anderen Ländern ungestört leben zu können, ließ Bøetislaw, der Herzog, die Judenviertel überfallen. Arm wie sie ins Land gekommen seien, sollten sie es auch verlassen –; soll er gerufen haben. Sie verließen es dennoch nicht –; aber das Mißtrauen ließ sie seitdem nicht los: das Ghetto in Prag hatte begonnen.

Prag um 1572

Stich von F. Hooghenberg. Aus dem ersten Teile des Werkes: Civitates orbis terrarum von Georg Braun, 1. Auflage 1572.

Die Kirche rüstete nun zu großer Bautätigkeit drunten am Fluß. Aus dem 12. Jahrhundert sind uns erstaunlich viel Kirchengründungen und Kirchenweihen überliefert. An den Moldauufern regt sich eifriges christliches Leben. Kernkräfte bringen die Prämonstratenser. Daniel, der Prager Bischof, Barbarossas Vertrauter, hatte ihre Berufung durchgesetzt. Wladislaw, Mitkämpfer Barbarossas vor Mailand, von ihm gekrönt, läßt Mönche aus dem Kloster Steinfeld in der Eifel kommen (1141-1143). Norbert von Prémontré hatte seine Reform des Benediktinerordens auf tätige Arbeit gestellt. Zur Agrikultur der Zisterzienser sollte auch geistige Pionierarbeit treten. So wuchs der junge Orden zum großen Kolonisationsorden heran. Der ganze Osten zeigt die Spuren seiner Tätigkeit. Jetzt zieht er in Prag ein. Auf Strahow, hoch über der Burg, ersteht bald die Propstei mit hölzerner Kirche, kurz darauf die große Basilika. (Reste des romanischen Baues sind in den Fundamenten und in den Türmen des heutigen Baues erhalten.) Reliquienerwerbungen scheinen im Jahre 1182 den Krypteneinbau im Osten veranlaßt zu haben. Eine Chorerhebung ist uns aus dieser Zeit überliefert. Hier auf Strahow, das seine Beziehungen zum Mutterkloster treulich hütete, erstand nun die hohe Schule, in der die Fürsten sich bildeten, von der aus regster Verkehr mit Deutschland gepflogen wurde, von wo die hohen Geistlichen ausgingen als die Erzieher des Landes. Vladislav selbst, der Regierung müde, zog sich später dorthin zurück. Aber er mußte sein »Zion« dann doch verlassen: die Streitigkeiten um sein Erbe vertrieben ihn aus Prag. Er starb auf den thüringischen Gütern seiner Gattin Judith.

In diesem Jahrhundert dringt die Kirche langsam ins Volk. Unter Wladislaw waren die Johanniter ins Land gekommen, die hilfreichen Brüder, die die Kranken pflegten. Der König hatte ihnen drunten unter der Burg an der Moldau ein Grundstück für ihr Spital geschenkt (1156). Bald folgte der Kirchenbau zu St. Maria nach, eine kleine Basilika, deren prachtvoll ausgewogener Grundriß unter den Resten des späteren (gotischen) Kirchenbaus aufgedeckt wurde. (1182 vollendet.) Kloster Breunau (Bøevnov), auch Stift Strahow hatten Wirkung nur auf die geistigen Schichten. In der Arbeit der Johanniter spürte das Volk den barmherzigen Zug, der im Christentum wurzelt. Es nahm ihn auf, sang seine ersten Kirchenlieder, das berühmte: »Hospodine pomiluj ny« (Herrgott, erbarme Dich unser). Es ist bis heute lebendig geblieben mit seinen Bitten um Erbarmen und Erlösung, um Fruchtbarkeit und Frieden. Nach psalmenhaft rezitierender Melodie werden die in psalmodischem Parallelismus gedichteten Verse gesungen. Die christliche Kultur treibt Wurzeln im Herzen des Volkes.

Diese Entwicklung gipfelt dann, im folgenden Jahrhundert, in der Wirksamkeit einer Frau, der Pøemyslidenprinzessin Agnes. Sie war im Kloster erzogen worden. In der Lichtgestalt des heiligen Franziskus, die damals über die Alpen in den Norden wirkte, findet sie ihren Lebensgrund. Sie schlägt alle Heiratsangebote, sogar das Friedrichs II., aus. Sie will die große Liebe Christi hineintragen ins Volk. Sie ruft die Franziskaner nach Prag, stiftet neben dem Männerkloster den Klarissinnen eine klösterliche Stätte, der sie als Äbtissin vorsteht. Ihr Geist strahlt aus im Prag dieser Tage. Dieser Geist, den man verkörpert glaubt in den zarten Raumbildungen ihrer Klosterkirchen am Strom, in den Knospenformen dieser Kapitelle, den wohlig gespannten Rippen und Diensten, in denen der kernig frische Hauch früher Gotik atmet. Ihr königlicher Bruder Wenzel I. hört auf ihr Wort. Sie wirkt ins politische Geschehen hinein. Das Volk hängt ihr an. Nun gründen die Franziskaner ein großes Männerkloster, mitten im Flecken: St. Jakob. Auch die Dominikaner treten an, gründen ihr Kloster St. Clemens, siedeln zuerst am Poøiè, der heutigen Deutschherrenstraße, ziehen später hinunter an die Moldau, bauen sich stromüber dem Johanniterspital an. Predigt beginnt auf die Massen zu wirken. Hohe geistliche Bildung vereinfacht sich zu Barmherzigkeit und nun ergreift sie das Volk. Auf frommem Glauben der einfachen Seelen konnte eine breitere Kultur sich aufbauen. Dies aber war Agnes' Werk, die hier vollendete, was einst die Ahne Ludmila begonnen hatte.

Doch wir sind unserer Darstellung vorausgeeilt. Wir müssen die Prager Frühentwicklung noch unter einem anderen Gesichtspunkte betrachten, dem rein weltlichen.

Bisher wurde von Burg Prag als kirchlichem und politischem Machtsitz gesprochen. Jetzt drängt die andere schaffende Zweiheit in die Betrachtung: Machtsitz und Wirtschaft. Die wirkt zwischen Burg und Flecken.

Burg im damaligen Sinn war nicht nur Wehr: Hrad (urtschechisch: grad) bedeutet wie das lateinische urbs und oppidum und auch civitas Burg und Stadt zugleich. Burg war damals Macht- und Wirtschaftseinheit. Alles Gewerbe, dessen die Macht bedurfte, siedelte neben dem Wehrbau. Der Wirtschaftsbetrieb, der aus ausgedehnten Ländereien den Fürsten erhielt, war hier konzentriert. Palisaden schlossen wohl einen inneren Burgbezirk ab. Aber der Organismus »Burg« reichte über sie hinaus, siedelte sich auch zu Füßen des Berges in Hütten und Werkstätten und Herbergen an. Das »Suburbium« entwickelt sich, zieht auch die Marktsiedlung stromüber in seine Einheit herein.

Zuerst noch von der Burgverfassung. Unter der Einwirkung des westlichen Nachbarn bildet sich das altslawische Zupanat um in eine Beamtenverfassung, die ganz nach deutschem Muster gestaffelt ist. Burggraf, Kämmerer, Richter –; das werden die höchsten Ämter. Unter dieser Umstellung schichtet sich auch der alte Feudaladel in einen Beamtenadel um. Die Fürsten wissen ihn durch Schenkungen an sich zu fesseln. Denn alles Land gehört nun ihnen: sie können begaben. Die Unfreien drunten leisten Tribut.

Ihrer ist auch der Markt, der drüben über dem Strom sich gut entwickelt. Früh ist er zu großem Ansehen gediehen. Um das Jahr 973 –; also um die Zeit, da das Bistum in Prag errichtet wurde –; kommt ein jüdischer Kaufmann aus dem arabischen Spanien nach Prag. Dieser Ibrahîm ibn Jakûb rühmt die Lebendigkeit des Marktes. Er sei der größte in den slawischen Ländern. Warägische Kaufleute, Polen, Ungarn und auch Türken kämen dorthin, um ihre Waren zu tauschen. Reichtum und Wohlfeilheit fällt ihm auf. Er weiß zu berichten: »Für einen Pfennig kauft man soviel Weizen, als ein Mann für einen Monat nötig hat, und um denselben Preis soviel Gerste, als man braucht, um ein Pferd einen Monat lang zu füttern. Zehn Hühner gelten gemeiniglich einen Pfennig. In der Stadt Prag macht man Sättel, Zäume und Schilde, welche in diesen Ländern gebraucht werden. Im Lande Böhmen fertigt man dünne, lose, wie Netze gewebte Tüchelchen, die man zu nichts gebrauchen kann, die aber bei ihnen den festen Wert von einem Zehntel Pfennig haben und im Handel und Verkehr gebraucht werden. Sie gelten bei ihnen als Geld und man besitzt davon Kisten voll. Die kostbarsten Sachen sind für diese Tüchlein zu kaufen: Weizen, Sklaven, Pferde, Gold und Silber …« Die Sitte, Gewebe als Zahlungsmittel zu gebrauchen, hält sich auf dem Prager Markt noch lange. Auch als er schon längst westlich organisiert war, hören wir von Tüchern als Zahlungsmittel.

Diesen Juden aus dem Westen interessiert der Osthandel. Den wichtigen Salzhandel mit Bayern erwähnt er nicht. Der führt –; wie der kirchliche Austausch –; über den »Goldenen Steig« oder weiter nördlich über die Tauser Senke durch die Wälder nach Regensburg. Auch von dem lebendigen Handel mit sächsischen Ländern spricht er nicht, über den die »Raffelsstätter Zollordnung« (903-906) unterrichtet. Daß hier noch Sklaven verkauft werden, ist ihm nichts Merkwürdiges –; er kommt aus arabischen Ländern. Aber daß Prag aus »Stein und Kalk« gebaut sei, hebt er hervor. Nun, im Marktflecken selbst wird er kaum Steinhäuser angetroffen haben. Aber die Rotunde droben auf der Burg mag ihm Eindruck gemacht haben. Und überhaupt das lebhafte Getriebe in diesem Flecken. Er spricht vom Typus der Einwohner: »… Eine bemerkenswerte Erscheinung ist, daß die Bewohner von Böhmen von dunkler Hautfarbe sind und schwarze Haare haben. Der blonde Typus kommt unter ihnen nur wenig vor …« Darf man ihm da glauben? Aus vielen Nachrichten ergibt sich, daß diese Einwohner urwüchsige und derbe Leute waren. Im Flecken wird gesungen und gelärmt. Die Mönche klagen über die Teufels- und Zauberlieder, über die »törischten« Minne- und Tanzlieder, die in den Gassen und Schenken erklingen. Prag war als lustiger Ort bekannt.

Der Hauptverkehr spielt sich auch durch das ganze 11. Jahrhundert hier gegenüber der Burg ab. Hier liegen am Fluß die Hauptstapelplätze für den Markt. Hier standen die Mühlen am Ufer, Wehre steigerten später die Kraft des Stroms. Hier im Flecken stand dann auch ein Herzogshof, mit dem die Burgherren hereingriffen ins Leben des Marktes. Der ist noch Teil der Burg. Jahrhunderte hindurch heißt er in den Urkunden suburbium Pragense. Noch war ihm kein eigenes Recht verliehen. Des Herzogs Richter sitzt über die Marktleute zu Gericht.

Im 12. Jahrhundert scheint der Verkehr stark angewachsen zu sein. So schließen wir aus zahlreichen Nachrichten von Kirchenbauten, die in kurzen Abständen einander folgten. Hölzerne Kapellen mögen in vielen Fällen den Steinbauten vorangegangen sein. Daß jetzt der Steinbau so allgemein auftritt, ist bezeichnend. Und für die Ausbreitung der Siedlung: wo er auftritt. Man darf demzufolge annehmen, daß der Siedlungskern zwischen heutigem Platteis, heutigem Kleinen Ring und heutigem Rudolfinum sich erstreckte.

Um 1122 muß schon St. Johann an der Furt bestanden haben, ein viereckiger Bau mit ausstrahlenden Apsiden, italienische (?) Einwirkung im Schmuckwerk (1896 abgebrochen). Im Herzen der Siedlung, vielleicht noch aus Holz, stand St. Valentin, das später (1253) den Kreuzherren geschenkt wird (niedergerissen 1794). Entlang der Postgasse, der heutigen Carolina-Svìtlá-Gasse, häuften sich die Gotteshäuser. Da stand St. Andreas (1165 geweiht, nach Brand 1336 erneuert, 1874 abgebrochen). Nahe die kleine Heilig-Kreuz-Rotunde, die um die Jahrhundertmitte entstanden sein mag (erste Erwähnung 1165). Die Marienkirche am Teyn, die 1135 zum erstenmal erwähnt wird, stand damals noch außerhalb der Kernsiedlung. Später, als sich die Siedlung dorthin weitet und verdichtet, entwickelt sie sich zur Hauptkirche des Marktes.

Drunten am Poøiè (Deutschherrengasse) hatten die Deutschen ihre kleine Kirche errichtet, St. Peter geweiht: zwei Türme im Westen. Nicht weit davon stand schon früh die Clemenskirche, in die 1226 die Dominikaner einzogen.

Im heutigen Altstadtgebiet entstanden später noch St. Martin an der Mauer, eine einschiffige Kirche, schon gewölbt, der Chor schon polygonal gebrochen, neben dem Chor zwei Türmchen. Im Innern eine Empore im Westen (wie auch bei St. Peter). Sie wird 1187 zum erstenmal erwähnt, dürfte wohl von Sobìslaws I. Gemahlin Adelheit erbaut worden sein. Und nahe der Johanniskirche entstand St. Maria an der Laken (auf dem heutigen Marienplatz), die zwar erst spät erwähnt wird (1332), aber doch auch noch romanische Reste im späteren Bau zeigte (abgebrochen). Den frühen Erwähnungen nach wird man auch die ersten Kirchen von St. Ägidien (erwähnt 1235), St. Galli (erwähnt 1234 als Franziskanerspital) und die Clemenskirche im späteren Clementinum in romanische Zeit setzen dürfen.

Schon vorher, gegen das Ende des 12. Jahrhunderts, scheint sich die Bautätigkeit auch der Wyschehrader Seite zugeschoben zu haben. Wratislaws Burgbau zieht auch die Siedlung an: die Politik auf Burg Prag beeinflußt die Marktsiedlung. Über dem Podskal ersteht die Kirche der Heiligen Cosmas und Damian. In die Achtzigerjahre fällt der Bau der Michaelskirche, um 1190 erbauen die »Kreuzritter zum roten Herzen« auf dem Zderashügel dem hl. Petrus ihre Basilika. Von der Höhe darüber grüßt bald St. Johann an der Walstatt, Stiftung einer Herzogin nach dem Sieg ihres Gemahls über einen Thronrivalen. Das Ganze beherrscht von der Oberburg, auf welcher Basilika und Propsteigebäude, dann ein königlicher Palast entstehen. Ein Burgflecken siedelt sich unten an. Zwischen Oberburg und altem Markt ersteht ein neuer Wochenmarkt. Die Bedeutung der Wyschehrader Seite wächst. Man spürt es aus den Worten Hilburgs (Wirbirg), der Gattin des Konrad von Znaim, die (1091) ihren Sohn Wratislaw dazu bewegen will, nach Prag zu ziehen: »Geh nach Prag! Nirgends wirst du besser aufgenommen, nirgends ansehnlicher geehrt werden als im Prager Burgflecken und in der Wyschehrader Gasse. Dort sind gold- und silberstrotzende Juden, dort kommen aus allen Völkern die reichsten Kaufleute, die größten Geldleute zusammen. Dort ist ein Markt, auf dem du Beute in Überfluß für dich und deine Krieger finden wirst.«

Auch gegenüber wird nun gebaut. In der Gegend des heutigen Smichow stand schon in romanischer Zeit das Kirchlein zu den Heiligen Philippus und Jakobus (erst 1891 zerstört). Weiter flußabwärts am Ufer die Kapelle St. Johannis der Täufer. Sogar auf dem Laurenziberg scheint damals eine Steinkirche erbaut worden zu sein, dem hl. Laurentius geweiht.

Auf zusammenhängende Besiedlung darf man aus diesen Bauten am linken Ufer nicht schließen. Hier war kein Markt. Kleine Siedlungsnester mögen die Kirchen umlagert haben, ein dichteres vielleicht die (1309 erwähnte) Wenzelsrotunde zu Füßen der Burg, die 1685 dem großen Profeßhaus der Jesuiten hat weichen müssen. Die Hauptburg und ihre Flecken entwickelten sich in Richtung auf den alten Markt zu. Und diese Beziehung bleibt entscheidend für die weitere Entwicklung.

Die greift ins Monumentale unter Sobeslaw I., einem politisch wie kulturell gleich bedeutenden Herzog. Er befestigt nach innen und nach außen, durch Verfassung und Bauten. Auf Burg Wyschehrad läßt er Basilika und Palas erneuern (1130). Aber er spürt den Zug der Entwicklung: er baut auch Burg Prag wieder mächtig aus. Er schiebt die zuletzt von Bøetislaw erneuerten Wallbefestigungen weiter hinaus, um den Burgbezirk zu vergrößern (1135). Spuren seiner Wehrbauten glaubt man zu sehen in den Fundamenten von drei Rundtürmen, welche den Hradschin noch heute umzirken. Vielleicht darf man auch die westliche Erweiterung des ersten Monumentalbaus von St. Georg seiner Zeit zuschreiben? Monumental wirkt die Platzgestaltung im Prager Burgbezirk. Die Klosterkirche zum hl. Georg steht in der West-Ost-Achse der Veitsbasilika. Über der Mulde, die längs den Kirchen durch den Burgbezirk lief, in der Hauptachse, stand der sagenhafte Herzogsthron aus Stein. Nach Süden, der Stromseite zu, wurde der Platz begrenzt vom herzoglichen Palas, damals wohl noch in einfacher Gestalt. Im Norden schlossen Wehrbauten den Raum. Der große Brand im Jahre 1142, anläßlich der Erstürmung Prags durch den wilden Konrad von Znaim, hat auch St. Georg in Trümmer gelegt. Der Erneuerungsbau, welcher im Jahre 1145 unter der tatkräftigen Äbtissin Bertha begonnen wurde, folgt wieder sächsischem Muster (Gernrode). Sächsisch klingt auch der Name des Baumeisters, wenn wir der Überlieferung trauen dürfen: Wernher. Gedrungen und wuchtig steht der Bau noch heute dort oben, letzter Zeuge einer um Formung kämpfenden Epoche. In solch schwerem Massenstil mußte man in Prag noch bauen, als in Saint-Denis schon Abt Sugers durchgliederter Chor erstand.

Sobìslaw hatte die Burg auf den modernsten Stand der Wehrhaftigkeit gebracht. Drei Haupttürme, alles Wohntürme, schützten den Bezirk: der »Weiße« am alten Westeingang –; heute ist er in den Ferdinandëischen, von Maria Theresia erneuerten Quertrakt eingemauert, der »Schwarze« am Ostabfall des Burgfelsens, dort wo der Opyšweg hinabführt zur Furt –; er steht noch heute –;, und der Südturm neben dem herzoglichen Palast, der den ehemals hier einmündenden Weg (vom Johanniterspital herauf) bewachte. Zu diesen Haupttürmen traten zahlreiche Nebentürme, ein starker offenbar am neuen vorgeschobenen Burgeingang im Westen (unter der sogenannten Bastei wurden auf ihn zu beziehende Fundamente ausgegraben). Der Burgbezirk erstreckte sich nun 435 Meter in die Länge, war an der breitesten Stelle 140 Meter, an der schmälsten 70 Meter breit. Die Burg war gesichert. Sobìslaws Nachfolger konnte an monumentalen Ausbau denken.

Vom Erneuerungsbau der Georgskirche hatten wir gesprochen. Es fehlte noch ein Palast, wie er dem zum König gekrönten Herrscher, dem Verbündeten Barbarossas, angemessen sein mußte. Das reiche Hofleben, wie es damals auf Burg Prag eingezogen war, stellte gesteigerte Anforderungen an den Wohnbau. Die neue Königin –; Wladislaw hatte nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Gertrud von Babenberg die thüringische Prinzessin Judith geheiratet –; hatte großes Gefolge, hatte hohen Anspruch an Lebensführung und Wohnkultur mitgebracht. Der Glanz des Königshauses forderte den neuen Palast. Wir können den romanischen Palasbau, dessen Kellerräume und eindrucksvolle Grundmauern im letzten Jahrzehnt in sorgsamer Arbeit unter den späteren Aufbauten aufgedeckt worden sind, nur diesem großgesinnten Herrscher zuschreiben. Unter seiner Regierungszeit war ja auch unten im Flecken die reichste Bautätigkeit innerhalb der romanischen Epoche zu verzeichnen.

Wohl an Stelle des alten Palastes wurde dieser neue errichtet. In gewaltiger Ausmessung (48 Meter lang, 10,5 Meter breit) erstreckte er sich am Hügelhang. Im Osten schloß die Kapelle an (geweiht [Alienheiligen] erst unter Friedrich, dem Nachfolger Wladislaws, 1185). Im Erdgeschoß eine lange, tonnengewölbte Halle, 6 Meter hoch (im 14. Jahrhundert wurde sie gar auf 7,5 Meter vertieft). Im Hauptgeschoß der große Saal, in fünf Triforienfenstern gegen Süden geöffnet. Zwei Austritte führten auf die außen laufende Galerie, die auf achteckigen Pfeilern aufruhte. Das war ein Bau, wie ihn selbst Barbarossa, nach dessen Vorbild (vielleicht des damals im Bau befindlichen Nürnberg) der Prager König baute, kaum großartiger durchgeführt hatte. Später –; vielleicht unter Friedrich –; war im Ostteil des Baus noch ein Gemach eingebaut, nördlich davon, um den unmittelbaren Zugang vom Saal zur Kapelle zu erhalten, ein Gang ausgespart worden. Damals scheint also schon Eger eingewirkt zu haben, das kurz vorher zum erstenmal die Neuerung des »Gangs« innerhalb des Baukörpers eingeführt hatte. Die Kapelle, 15,70 Meter lang, 6 Meter breit, scheint im Westen die übliche Empore (hier nur aus Holz?) gehabt zu haben, auf der die Herrschaft –; unmittelbar vom Saal aus eintretend –; dem Gottesdienst beiwohnte. Diese Kapelle ist in einen Turm eingebaut, der schon vorher bestanden zu haben scheint (die gleiche Situation also wie auf der Nürnberger Burg). Vielleicht also war dieser lange Palasbau in Ost und West zwischen (ältere) Türme eingespannt.

Zwei Zugänge führten zu ihm: der eine von Süden her, von der Stadtseite aus; der andere von Norden, vom Burghofaus. Dort mag eine Freitreppe unmittelbar zum Saal emporgeführt haben. So war nun der Burgplatz auf drei Seiten monumental umschlossen: im Westen von der Veitsbasilika, im Osten vom Georgskloster. Im Süden bot der neue Palast eine großgegliederte Wand. Im Norden schlossen Befestigungsbauten ab. Kleinere Nutzbauten lagen am Rande verstreut. So bot sich der Hradschin um 1200.

Lebendigste Beziehung spielt nun zwischen Markt und Burg. Man kommt von der Burg hinunter auf den Markt: zum Einkauf, zur Unterhaltung mit den fremden Kaufleuten, zur Kurzweil in den Schenken. Man steigt vom Markt hinauf zur Burg zu den großen Festen, zum bischöflichen Gottesdienst, zum Bestaunen der neuen Pracht dort oben.

Dies Hin und Her schuf sich in dieser monumental gesinnten Zeit nun auch die monumentale Verbindung. Schon anfangs des 12. Jahrhunderts soll eine hölzerne Brücke über die Moldau geführt haben. Nun ersteht die steinerne, als festes Band, das Burg und Markt verbindet und als Zweiheit bewußt macht.

Judith soll die Brücke erbaut haben. Oder gab der König seinem stolzesten Werk nur ihren Namen? Ideell war sie sicher beteiligt. Sie war eine geistesstarke Frau, beherrschte die volle Bildung ihrer Zeit. Mit ihr war der Glanz des Thüringer Landgrafenhofes nach Prag gekommen. Das mag den sächsischen Einfluß in Prag verstärkt haben (St. Georg). Ihre ganze Gunst gehörte dem hochkultivierten Prämonstratenserstift Strahow. Mit ihm verbanden sie mancherlei Beziehungen. Gerade damals, so heißt es, habe sie, die Fremde, besonderen Anlaß gehabt, um die Gunst des Volkes zu werben. Zweimal hintereinander soll sie bei der Bischofswahl ihre Prätendenten, Adelige aus deutschen ihr verwandten Häusern, die ins Stift Strahow übergesiedelt waren, durchgesetzt haben. Das Volk, das gegen die Ausländer war, grollte ihr. Zudem seien ihre Günstlinge Anhänger der Welfenpartei gewesen, während des Königs Politik doch staufisch gesinnt war. Glaubte sie, die Volksstimme versöhnen zu können durch dies volksfreundliche Werk?

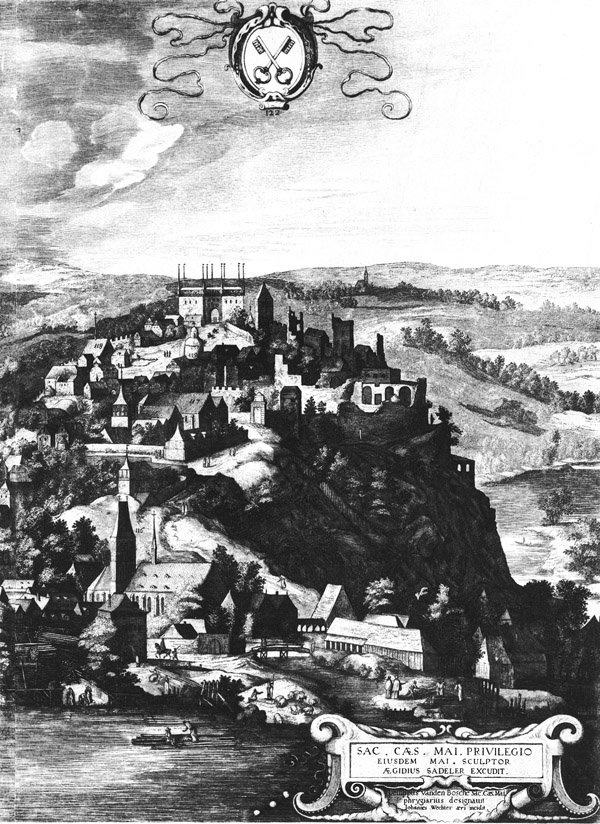

Burg Wyschehrad 1606

aus dem Stichwerk des Ägidius Sadeler 1606. Der ursprüngliche Bestand schon stark verbaut

Fast zwei Jahrzehnte wurde gebaut (um 1158-1172). Die Uferansätze hüben und drüben sind heute noch zu sehen. Unter dem Kreuzherrenkloster, auf der Altstädter Seite ist der erste Brückenbogen erhalten. Drüben auf der Kleinseite sind Reste des Brückenturmes in den Brückenkopf der Karlsbrücke aufgenommen. Rekonstruktionen ergeben aus diesen Anhaltspunkten eine Brücke von ungefähr 23 Pfeilern rechteckiger Gestalt bei 8 bis 10 Meter Dicke, die in etwa 15 bis 20 Meter Abstand einander folgten. Über dieser Spannweite saßen die rundbogigen Gewölbe. Die Gesamterstreckung betrug fast 600 Meter, bei einer Breite von fast 7 Meter –; für damalige Zeiten erstaunlich. Inmitten der Brücke sei der »Schneller« eingebaut gewesen, von dem aus die zum Tode des Ertrinkens Verurteilten in die Fluten gestoßen worden seien. Oder war hier nur der Käfig angebracht, in welchem die Bäcker, die schlechter Ware bezichtigt waren, zu mehrmaligem Bad in die Fluten getaucht wurden? Die Pfeilerstärken erscheinen bei solcher Rekonstruktion gegenüber den Durchflußöffnungen so beträchtlich, daß man sich eine gewaltige Stauung der Wasserfluten vorstellen muß, die so mit großer Macht durch die Bogenöffnungen gepreßt wurden. Dies ergab stromabwärts große Wasserkräfte, so daß diese Brücke zugleich als Wehr diente, das den zahlreichen Mühlen am Ufer und auf den Inseln zugute kommen konnte. Das Durchschießen der Fluten bedrohte aber zugleich auch den Bau selbst, da es die Pfeiler kräftiger annagte als bei ruhigem Strömen. Das hat sie denn auch bei dem Hochwasser des Jahres 1273 zum Teil zerstört. Sie wurde ausgebessert. Erst 1342 brach sie ganz zusammen. Fast 200 Jahre lang hat sie dem Element getrotzt.

Wer war der Architekt? Wir wissen es nicht. Im Süden standen die Römerbauten, von denen man lernte. Avignon, Florenz, London, Paris hatten ihre steinernen Brücken, später Mainz, Würzburg, Regensburg. Jetzt sicherte Prag dem Osten die Länderverbindung. Zu Dom und Burg kam jetzt das steinerne Symbol des Marktes. Flecken und Burg treten sich gegenüber. Polaritäten werden aufgerufen, die im Politischen wie im Kulturellen einmal aufbrechen mußten. Der Wyschehrad wich wieder zurück. Die alte Burg, der alte Markt ziehen die Kräfte an. Alle Energien zur Stadtbildung waren aufgerufen. Nun mußte die rechtliche Sicherung sie unterbauen.

»Ich nehme die Deutschen, die unter der Burg Prag leben, in meine Gnade und meinen Schutz auf, und will, daß sie, wie sie als Volk verschieden sind von den Tschechen, so auch geschieden seien von den Tschechen in Recht und Brauch. Ich gewähre daher ihnen zu leben nach dem Gesetz und nach dem Rechte der Deutschen, das sie seit den Zeiten meines Großvaters, des Königs Vratislav, innehaben … Und wisset, daß die Deutschen freie Leute sind …«

So beurkundet Sobìslaw II., Herzog der Tschechen, um 1178 den deutschen Kaufleuten, die beim Prager Markte siedeln, ihr Recht und ihr Gericht. Die Urkunde, als älteste Prager Urkunde, schien der neueren Forschung gewichtig genug, um auf ihr die allmähliche Entstehung des Rechtsbegriffes »Stadt« überhaupt für den ehemaligen »Prager Burgflecken« aufzubauen. Nirgends sonst wird ausdrücklich von einer rechtlichen Gründung gesprochen. Keinerlei derartige Urkunde ist erhalten. Es spricht nur die Tatsache, daß das Prag des 13. Jahrhunderts in Recht und Sitte eine deutsche Stadt war. Wie konnte es dazu kommen?

Unter Wratislaw, auf den die Urkunde sich beruft –; demselben Wratislaw, der den Wyschehrad als Kapitel und als Residenz begründet hatte –;, dem von Heinrich IV. zu Regensburg gekrönten König, waren deutsche Kaufleute, wie sie zahlreich zum Prager Markt kamen, wie sie dort schon ihre festen Niederlagen hatten, in einem Viertel an der Moldau unterhalb des Fleckens angesiedelt worden. Auch das war gute Politik gewesen: die Deutschen brachten willkommene Ware ins Land und auch Geld. Wies man ihnen Gründe an, so zahlten sie gut. Das waren ganz andere Erträgnisse als die Abgaben der einheimischen Hörigen. Vor allem: die Deutschen wußten Bescheid in Handwerk und mancherlei Künsten. Sie stammten aus sicheren Stadtkulturen in Bayern, in Schwaben, in Franken. Sie brachten erprobte Sitte und Organisation in das noch recht primitive Getriebe am Prager Markt.

Besonders stark war der Zuzug aus Regensburg. Die Bande, die sich in politischen und kirchlichen Einwirkungen von dieser Hauptstadt des späten Ost-Karolingerreiches und dann des bayrischen Herzogtumes (regnum!) nach Böhmen und Prag schlangen, waren nie abgerissen, ja sie wurden immer mehr gefestigt durch die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen. Das Überwiegen der Regensburger Einflüsse zeigte sich zum Beispiel in der Vorschrift des Sobìslaums, daß Gerichtsbußen in Regensburger Talenten bezahlt werden mußten. Auch künstlerische Einflüsse scheinen von dorther gewirkt zu haben (s.o.).

Diese Deutschen saßen sicher schon seit dem 11. Jahrhundert unten am Fluß. Als Mittelpunkt ihrer Siedlung erscheint das Peterskirchlein am Ufergelände der Moldau. Sie konnten sich eigene Priester halten. Die Sprengelangehörigen sollten sie wählen und der Bischof sollte der Wahl zustimmen –; lautet die herzogliche Bestimmung. Auch die Wahl des Richters war ihnen gestattet –; ob ihn der Herzog bestätigen mußte, ist unbekannt –; und der Gebrauch des heimischen Rechts. Eidesleistungen mußten vor der Kirche vollzogen werden, in einem mit dem Schwert gezogenen Kreis. Von aller Gemeinbürgschaft waren die Deutschen frei. (Wurde ein Fremder, der nachts ohne Fackel durch die deutschen Viertel ging, erschlagen, so brauchten nicht, wie dies im Slawenflecken Gesetz war, alle Gemeindeangehörigen zu haften.) Allerdings: die Befugnis des Richters betraf nur die niedere Gerichtsbarkeit, wir würden sagen: die Polizeiaufsicht im Flecken. Schwere Vergehen, Mord und Diebstahl, mußten von dem Herzog oder dessen Stellvertreter geahndet werden. Der sollte durch einen Boten an den deutschen Richter die Schuldigen vor sich beordern lassen. Eine weitgehende Sonderung der freien Deutschen von der vielfach hörigen slawischen Bevölkerung ist deutlich.

So gewannen diese deutschen Kaufleute immer größeren Einfluß am Moldaumarkt. Ihre organisatorische Überlegenheit, ihre Vertrautheit mit den Verhältnissen auf den Weltmärkten, ihre Beziehungen dorthin sicherten ihnen reiche Erträgnisse. Jetzt mußten sie nicht mehr am Teynhof stapeln, dem herzoglichen Stapelplatz, wo die fremden Kaufleute dem Marktherrn das »Ungelt« zu entrichten hatten. Auf eigenem Grund, für den sie dem Herzog die Abgaben zahlten, hielten sie ihr Lager, wodurch der Teynhof denn auch an Einträglichkeit eingebüßt zu haben scheint. Hätte ihn sonst Boøiwoj –; ein Nachfolger Wratislaws –; an das Prager Kapitel vergeben! Der deutsche »Kaufmannsmarkt« blühte auf. Mercatus legitimus heißt er in den Urkunden. Er scheint schon damals die »Nachbarmärkte« der Einheimischen in sich aufgesogen zu haben. Er unterstand dem Prager Kämmerer, der als Marktrichter des Herzogs amtete.

Sobìslaws Urkunde trifft in recht verwickelte Rechtssphären im Prager Flecken. Der Markt mit all seinen Erträgnissen unterm Herzog, der Teynhof unterm Prager Kapitel, die daneben errichtete Teynkirche unterm Wyschehrader Kapitel –; man spürt noch Wratislaws Politik! –;, das Marktgericht unterm herzoglichen Kämmerer, daneben ein deutsches Sondergericht. Die Einheimischen aber noch unter der alten Burggerichtsbarkeit. Nein, von einer »Stadt« Prag in rechtsgeschichtlichem Sinn kann man in diesem 12. Jahrhundert angesichts solch verflochtener Rechtsverhältnisse nicht sprechen. Die reift erst in der Entwicklung eines weiteren Jahrhunderts.

Sie wird bestimmt durch das Eindringen der Deutschen in den alten Marktflecken selbst. Bis jetzt hatten sie ja außerhalb gesiedelt. Doch: je näher am Markt, um so größer der Verdienst. Man erwarb vom Herzog Grund und Boden inmitten des Fleckens. Der gab es gern gegen gutes Geld. Ihre Privilegien brachten sie mit herein. Einheimische mußten weichen. Soweit sie auf deutschem Grund zu sitzen kamen, fielen sie mit unter deutsches Recht. Allmählich wird der ganze Marktflecken, was Grundrechte anbelangt, zur deutschen Rechtssphäre (unter Ottokar I.). Viele vom Klerus waren Deutsche. Jetzt wächst diesen deutschen Geistlichen ein starker Unterbau im neuen Bürgertum heran.

In die Zeit dieser Siedlungs- und Rechtsentwicklung dürfte auch die städtebaulich so wichtige Verlegung des Marktes, die Anlage des neuen großen Marktplatzes am Rande des ursprünglichen Fleckens fallen. Der Prager Marktflecken hatte sich ja von Anbeginn an nicht zu Füßen der Burg, sondern ihr gegenüber am Zusammenlauf der alten Handelsstraßen bei der Furt entwickelt. Auf den großen Stapelplätzen am Fluß wird sich auch der frühe Markt abgespielt haben. Als der Flecken dann immer dichter besiedelt wurde, scheint die Notwendigkeit eines neuen Marktplatzes dringlich geworden zu sein. Freigelände stand nur am Rande der Siedlung zur Verfügung. Der Markt sollte nahe den Handelsstraßen bleiben. So bot sich das Gelände vor der Einmündung der großen Oststraße in den Flecken als günstiger Platz an. Vielleicht hatte sich hier schon vor der bewußten Anlage des Hauptmarktes ein Marktleben entwickelt. Vielleicht dürfen wir die Entwicklung in Prag ähnlich annehmen wie in alten deutschen Städten. Dort hatte sich häufig vor den Toren der Burgstadt –; entlang der einmündenden Handelsstraße –; ein Kaufmannsmarkt entwickelt. In manchen Fällen scheint die Kaufmannssiedlung vom Burgherrn ausdrücklich hier ausgesetzt, mit eigenem Recht begabt worden zu sein. Diese –; meist einstraßige –; Kaufmannsstadt vor der Altsiedlung war gewöhnlich von der Kaufmannskirche abgeschlossen. Möglich, daß deutsche Kaufleute –; heimischem Brauch entsprechend –; früh hierher gezogen waren. Vielleicht darf man die (früh erwähnte) St.-Niklas-Kirche als ihre Kaufmannskirche bezeichnen. Die Marienkirche am Teyn war zuerst Spitalkirche, erst später übernimmt sie die Stellung als Hauptkirche der Kaufleute. Es ist denkbar, daß die Neuanlage des großen Marktes auf einer solchen Kaufmannsniederlassung aufbaute. Für die Erweiterung der Siedlung war sie entscheidend.

Vor der Mitte des 13. Jahrhunderts wird die Teynkirche in früher Gotik erneuert. Sie und der herzogliche Teynhof daneben festigten den neuen Markt. Das Peterskirchlein hatten die Deutschen schon aufgegeben, hatten es den Deutschordensrittern überlassen, die damals, Ostpolitik zu treiben, nach Prag gekommen waren.

Jetzt waren sie mächtig am Platz, diese deutschen Bürger. Ihr Ansehen wächst. Immer häufiger erscheinen in Urkunden Namen deutscher Bürger neben solchen des Adels, des geistlichen Standes. Unter Wenzel I. haben sie wichtige Ämter in Händen. Eberhard ist Münzmeister. Siffrid ist Richter, hatte wohl schon das ganze Marktgebiet unter seiner Befugnis. Denn das ganze Marktgebiet war deutsch geworden. Deutsche Sitte regiert. »Prout ubique teutonicae libertatis est …« heißt es in einem Erlaß von 1234. Und seit diesen Jahren (1230) begegnet dann der Name »Praga« für die Marktgemeinde.

Erstaunlich diese Machtergreifung durch die Deutschen auf dem alten Prager Boden. Örtliche Kräfte allein hätten das nicht vermocht. In sie schießt die elementare Bewegung ein, unter der damals der gesamte Osten von Deutschen besiedelt wurde. Zwei kraftvolle Keile hatte das Deutschtum schon vorgetrieben ins Ostland: seit Karolingerzeiten hatte der bajuvarische Stamm die Ostmark besiedelt –; im 12. Jahrhundert war Schlesien, meist durch mitteldeutsche Siedler, eingedeutscht worden. Jetzt im beginnenden 13. Jahrhundert schüttert die ganze Linie vom Meer bis zu den Alpen unterm Ostdrang der Deutschen. Von Lübek, von Bremen aus dringen sie ins Baltikum vor. Der deutsche Ritterorden gründet seinen Staat zwischen Ostsee und Polen. Von Schlesien aus ziehen die Stadtbürger weiter gen Osten, ziehen Bauerntum nach. In Böhmen, in Mähren, in der Slowakei und in Ungarn erstehen deutsche Städte, blühen Ödlandschaften auf unterm Pflug der deutschen Siedler. Die Ostfürsten rufen sie in ihre Länder, billigen ihnen die großen Sonderrechte zu, ziehen Nutzen aus der Arbeit der Deutschen. Deutsches Recht, deutsche Kunst und deutscher Pflug –; sie schufen im Osten eine junge Kulturwelt, die gewaltig aufstrebte, die neue Kräfte aus dem wilden Boden schlug.

Unter der Sicht solch epochalen Vorgangs muß auch der Aufschwung Prags zu dieser Zeit gesehen werden. Im böhmischen Umraum mehrten sich die deutschen Kräfte. Von Eger aus wanderten die Franken ins böhmische Gebiet. Übers Erzgebirge drangen die Thüringer. Im Norden schoben sich in breiten Keilen über Meißen Siedler ins Land. Die Aussetzung deutscher Kolonisten in böhmische Marktsiedlungen wurde von den Königen im ganzen Land eifrig betrieben. Die Barone standen ihnen hierin nicht nach. So entsteht im ganzen Land ein blühendes Städtewesen, das sich zwischen Adel und Bauerntum, die einheimischen Stände, als neues Glied der ständischen Schichtung einschiebt. Das Land wurde ertragreich und wertvoll unter den Händen der Deutschen. Es kamen Bauern, es kamen Bergleute, es kamen Bürger, lauter zahlungskräftige Leute. Die Einheimischen mit ihrem geringen Steuerertrag mußten weichen. Oder aber in dem neuen Bürgertum aufgehen. Die Entwicklung in Prag ist ein Kapitel aus diesem Gesamtvorgang.

Da hausten nun in den Prager Gassen die privilegierten Deutschen, bauten sich ihre Häuser, hielten sich zahlreiches Gesinde. Daneben hausten –; dem Herzog hörig –; die Tschechen. Das ungleiche Nebeneinander ergab manche Schwierigkeit. Man suchte sie durch besondere Rechtsmaßnahmen zu beheben. Erhob ein Deutscher Klage gegen einen Tschechen, so sollte er zwei Tschechen und einen Deutschen als Zeugen bringen. Und umgekehrt: der Tscheche sollte zwei Deutsche und einen Tschechen gegen den verklagten Deutschen zeugen lassen. Der Deutsche konnte dabei nach alter Sitte nur vor den deutschen Richter (auf tschechisch: rychtáø) gezogen werden. Ausnahmen blieben auch jetzt noch Totschlag und Diebstahl. Die kamen vor des Herzogs Gericht.

Doch was nutzten alle Erlässe. Die Einheimischen fühlten sich zurückgesetzt. Soziale Verbitterung mischt sich in die nationale. Das Leben des Hofes droben verstärkt sie. Die Kirchen der Franziskaner, nun auch der Dominikaner, füllten sich mit armem Volk. Agnes suchte zu lindern.

Das war die Zeit, da die Erweiterung der Siedlung notwendig wurde. Auch war Befestigung ratsam: Ungarn, Polen, Teile von Mähren waren schon überrannt von den Tataren. Das deutsche Krakau, das reiche deutsche Dorf Pest waren zerstört worden. Wenzel wollte einen festen Platz. Man erweiterte nach deutscher Kolonisatorensitte: Eberhard wird Lokator, teilt die Plätze aus, nimmt für den König die Gelder. Die Siedlung drängt stromaufwärts, der Brücke zu. Der neue Stadtteil hat seinen eigenen Markt, den »Neumarkt«. Er wird mit dem Nürnberger Recht begabt, verschmilzt wirtschaftlich und rechtlich mit der alten Siedlung. Starke Mauern werden um den ganzen Flecken, ums heutige Altstadtgebiet also, gezogen. Die Deutschordensritter legen ihre Kommende herein, bei St. Benedikt (heute verschwunden) bauen sie ihre Kirche. Die neue Brücke (der Königin Judith) wird in die Befestigung einbezogen: auf der Burgseite wird ein starker Brückenturm errichtet, mit Bischofspfalz und Johanniterspital zum starken Bollwerk ausgebaut. Prag ist ein befestigter Platz.

Doch all dies schuf noch nicht die »Stadt« im rechtlichen Sinne. Nie ist eine Befestigung maßgebend für den Rechtsbegriff »Stadt«. Erst ein gemeindemäßiges Ortsrecht gibt für ihn die Grundlage. In Prag ist ein solches, soweit bekannt, nie ausdrücklich erteilt worden. Noch unter Wenzel und Ottokar II. finden sich denn auch recht schwankende Begriffe in der keimenden eigenen Verwaltung. Das Rechtswesen unterscheidet ius fori, ius judicii, ius civile. Der Richter beurkundet die wichtigen Verträge. Königliche Ämter geben auch in der Stadtverwaltung Gewicht. Einzelne Geschlechter gewinnen Einfluß und üben ihn aus. Deutsche Geschlechter! So scheint –; entgegen anderer Ansicht, die mit der Gründung der Gallistadt und der Ummauerung der Gesamtstadt eine förmliche Gründung der Stadt Prag, das heißt eine Begabung der Marktsiedlung mit Stadtrecht verbunden glaubt –; der Schluß berechtigt: aus der negativen Exemtion der deutschen Kaufleute von der Župengerichtsbarkeit des Landes entfaltet sich allmählich, und mehr durch Gewohnheit als durch Verordnungen ein positives Stadtrecht. Das bedeutet hinsichtlich einer verfassungsmäßigen Kontinuität: die »Stadt« ist nichts anderes als die territorialisierte Kaufmannsgemeinde der Deutschen. Die Entwicklung hatte also –; wie dies an vielen Orten der Fall war –; auch in Prag die Marktsiedlung, ein Gebilde von mehr wirtschaftlicher Bedeutung, zu einem Gebilde neuen Rechts umgeschaffen. Die Urkunde Sobìslaws bildet die Grundlage der ganzen Entwicklung.

Neben solchem Aufstieg der Deutschen ein Niedersinken der Juden. Der erste Kreuzzug hatte den Anstoß gegeben. Sie hausten nun in enger Gasse, fristeten ihr Leben, des nutzbringenden Sklavenhandels längst verlustig, durch Kleinhandel und auch schon durch Geldverleih. Schon 1124 (spätestens) haben sie ihre erste Synagoge. Beim großen Brand 1142 wird auch sie vernichtet. Dann kommen wieder Kreuzfahrerheere. Wieder entbrennt der Judenhaß. Auch von den Flagellanten, die im 13. Jahrhundert auftauchen, wie überall so auch in Böhmen ihr Unwesen treiben, geschieht ihnen nichts Gutes. Bald darauf wird vom Bischofskonzil der Ottokarschen Länder verordnet, daß die Juden zu ihrer besseren Unterscheidung von den Christen spitzige Hüte zu tragen hätten. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie sich beim Vorübertragen der Sakramente in ihre Häuser zurückziehen. Am Karfreitag, an dem Judenverfolgungen besonders leicht auszubrechen pflegten, sollten sie ihre Häuser überhaupt nicht verlassen. Man sieht, auch in Prag setzte im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts die strenge Abschnürung der Judenschaft von der übrigen Bevölkerung ein: Folge des durch die Kreuzzüge genährten Mißtrauens gegen die »Verräter des Herrn«.

Über solcher »Hefe des Volkes« gedeiht das deutsche Bürgertum. Mancherlei Umstände binden es mit dem Königtum zusammen. Vom König hatten die Bürger Recht und Freiheit, Exemtion von mancher Landessteuer, vor allem vom Heeresdienst: nur bei Kriegsgefahr hatten sie zehn Schilde zum Bewachen der Stadttore zu stellen, auswärtiger Kriegsdienst war ihnen erlassen.

Von den Bürgern hatte der König reiche Steuern, Organisation des Marktes, Erschließung der Bergwerke im Land: die Deutschen brachten auch ihr Bergrecht, ihre Bergkunde mit, waren die gegebenen Hütten- und auch Münzmeister. Konnte doch Böhmen mit Recht das Kalifornien des Mittelalters genannt werden. Vor allem: in ihnen hatte der König eine kräftige Stütze gegen den Adel, der gegenüber dem erstarkenden Königtum auf alte Rechte pochte. Unter Wenzel war ein Aufstand des niederen Adels ausgebrochen. Dieser Kleinadel, unzufrieden mit der Zurücksetzung durch die Herrscher, hatte den Erbprinzen Ottokar für sich gewonnen, hatte ihm den Thron versprochen. Die Bürger standen beim König. Der Adel verheert ihr Gebiet, nimmt Rache an den verhaßten Eindringlingen, durch die der König die Gelder bezog, mit denen er die an den Adel verpfändeten Rechte auf Burgen und Ländereien wieder auslösen konnte. Dadurch wurde der Adel entmächtigt. Jetzt ist er im Aufruhr. Der König muß aus Prag fliehen. Kehrt mit Verstärkung zurück. Wohnt innerhalb der Stadtmauern bei seiner Schwester Agnes im Franziskanerkloster. Droben auf der Burg sitzen Ottokars Leute. Die haben die Bischofspfalz eingeäschert, damit sie nicht Bollwerk der Königlichen werde gegen die Burg. Aber Wenzel siegt. Ottokar muß sich unterwerfen. Unterm Jubel der Bürger zieht der siegreiche König in die Stadt ein. Der Adel grollt. Er kann dies mächtige Fundament nicht mehr erschüttern, das sich die Könige da errichtet haben im Bürgertum. Fundament für starke Königsgewalt, Fundament für stolze Kultur.

Ritterliches Wesen war eingezogen auf Burg Prag. Mit den Gattinnen der Fürsten, meist deutschen Geblüts, und deren Gefolge war es herübergedrungen aus dem Westen. Freundschaft mit dem Stauferhof, mit dem Thüringer Landgrafen hatte es gestärkt. Auch die Großen des Landes pflegten regen Verkehr mit deutschen Rittergeschlechtern, mit denen sie vielfach versippt waren. Auch unmittelbare französische Einflüsse mögen gewirkt haben. Die Kreuzheere hatten dann den vollen Glanz ritterlichen Lebens prunken lassen. Die Edeln im Lande organisieren sich nach ritterlicher Art. Böhmen feudalisiert sich. An der Spitze der König.

Durch den Charakter eines Wenzel I. geht noch der Bruch zwischen alter und neuer Art. Er liebt die rauhe Jagd, das wilde Gelage. Aber er liebt auch schon den Gesang der Dichter, lädt sie an seinen Hof. Sie kommen aus Deutschland. Deutsche Lieder erklingen im Palas der Prager Burg. Da singt Reinmar von Zweter, der sechs Jahre hier weilt. Aber was er singt, deutet das Problem dieser Kultur an:

Mehr um des Herrn als um das Land,

Doch sind sie beide gut.

Der Herr ist gut, gut ist das Land,

In einem nur ich's übel fand:

Daß niemand mich hier ehrt,

Wenn er's allein nicht tut.

Das war noch nicht verwurzelte Kultur wie an den deutschen Höfen. Das war noch Fremdgut, verpflanzt in rauhe Erde. Am Piastenhof in Breslau war es ähnlich. Was bisher an Kultur gediehen, das war in Tiefen klösterlicher Bildung verschlossen geblieben. Da waren schon schöne Früchte gereift. Des Wratislaw Krönungsevangeliar auf Burg Wyschehrad ist ein prächtiges Zeugnis. Und bei St. Veit blühte unter Wenzel eine hohe Schule, die einem Generalstudium fast gleichgeachtet wurde. Da traktierte man Aristoteles im Rahmen der hohen Scholastik. Als zwischen Vater und Sohn die Kämpfe gingen, ist es zerfallen. Später wurde es wieder aufgebaut. Nach außen hat es kaum gewirkt.

Jetzt bricht aus Deutschland weltliche Bildung ein, zu plötzlich. Die tragende Schicht für geistiges Leben war noch zu dünn. Die Kirche lebte ihren Zielen. Der Adel prunkte im Turnier. Die Bürger blieben vom höfischen Leben ausgeschlossen, wenn auch manche sich bemühten, auf dem Weg über großen Landbesitz draußen in die Reihen des Landadels aufzusteigen. Befruchtendes Volkstum fehlte. Das wirkte im Westen bei aller Ausschließlichkeit der feudalen Kultur doch herauf in die Spitzen. Hier aber standen die Spitzen über hohlem Raum. Die deutschen Sänger, die Sigeher und Sonnenburg und Heinrich von Meißen und des Tannhäusers Schicksalsgestalt, sie weilen nur kurz zu Gaste und ziehen wieder heim.

Aber langsam wandelt sich doch die Atmosphäre auf Burg Prag. Tief innen franziskanischer Geist der fürstlichen Frauen, hohe Bildung der Kleriker bei St. Veit. Außen stolzes Rittertum der Männer. Unten eine ertragreiche Stadt, ein lebendiger Markt. Die Folie ist gegeben, vor der ein ritterliches Heldenleben sich erfüllen kann. Ottokar gelangt auf den Thron als Pøemysl Ottokar II.

Er war ein großer Herrscher. Und er war ein Ritter. Er festigt das Reich durch Krieg und Kolonisation. Er trägt die Grenzen hinaus durch Heirat und Eroberung. Er sucht das Ganze zu binden durch eifrige Kulturpflege. Burg Prag wird ihr Zentrum.

Jetzt genügt dort oben des Wladislaw großer Palast nicht mehr. Man will noch mehr Raum. Man will die neue, die gotische Form. Auf der Wartburg stand der neue Palast der Thüringer Landgrafen. Der eifert an. Dem alten Palast wird in der ganzen Erstreckung ein Arkadenbau vorgelagert: sieben große, spitzbogige Arkaden öffnen sich im Erdgeschoß. Im oberen Stockwerk kann nun der große Saal um die Tiefe dieser Arkadenhalle verbreitert werden. Ein Treppenanstieg führt vom Burgplatz zu ihm empor. Am Westende des Saalbaus, den alten Turm, der dort stand, mit einbeziehend, wird ein neuer Flügel, nordwärts vorstoßend über die Palasflucht in den Burghof, errichtet, mit gewölbter Vorhalle und großen Gemächern. Eine Spindeltreppe im Vorraum vermittelt den Verkehr zwischen den Geschossen. 1263 baut der Oberstlandrichter Cheech oder Èiè mit werktätiger Unterstützung des Domdechanten Veit die Allerheiligenkapelle am Ostende des Palas neu auf, wohl in dem neuen Palast entsprechenden Formen. Ottokar verleiht ihr den Titel einer königlichen Kapelle (1267), stiftet reiches Inventar.

So stand nun dieser gotische Palast, ein wahrhaft fürstlicher Bau, den romanischen Kirchen gegenüber. Die spürten auch den Glanz der Residenz. Vor allem der Dom. Der Domdechant Veit hatte ihn prächtig ausgebaut: farbige Glasfenster waren eingelassen worden. Der Chor war erhöht. Im Ostchor stand ein prunkvoller Baldachin für den Bischof. Damals soll auch eine Orgel eingebaut worden sein. Die Domkapelle sang an den Festtagen in vielstimmigen Chören, von mancherlei Instrumenten begleitet.