|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Viele hundert erfolgreicher, aber auch erfolgloser Pürschgänge habe ich in der Masai-Nyika erlebt. Ich bitte nun den Leser, mir im Geiste auf einigen solchen Gängen zu folgen, die ich herausgreife, um tunlichst genau ein Bild aus meinen Erlebnissen wiederzugeben.

Mit Tagesanbruch verlasse ich in Begleitung von einigen dreißig Trägern das Lager. Jeder Mann führt nur eine Kalebasse mit Wasser mit sich. Lautlos, in einer Reihe, folgen sie mir und den Wandorobbo-Führern. Unmittelbar hinter mir gehen die Träger meiner photographischen Apparate und meine Büchsenträger. Alle Mann sind daran gewöhnt, – es erfordert dies allerdings viel Übung und Geduld – auf ein lautloses Zeichen von mir sofort auf den Boden niederzufallen und sich möglichst unsichtbar zu machen. –

Beim Verlassen des Lagers ist es unmöglich, zu wissen, ob nicht die Notwendigkeit eintreten wird, weitab, irgendwo in der Steppe zu nächtigen; Streichhölzer werden daher sorglich stets in einer kleinen Tasche mitgeführt. Sind die Streichhölzer, »Kiberiti« von den Trägern genannt, einmal nicht vorhanden, so müssen wir freilich durch die Masai und Wandorobbo das Feuer auf ihre primitive Art erzeugen lassen. Ein Holzstab wird so lange zwischen beiden Händen gequirlt, bis seine Spitze durch die Reibung auf einem zweiten hölzernen Stabe, die nun durch heftiges Hin- und Herschwenken angefachte, und in Verbindung mit leicht brennbarem trockenen Grase oder Laube aufflammende Glut entstehen läßt.

Ein zuverlässiger Mann trägt meinen Rock, andere aber einige kleine Beile und Stricke. Ich selbst pflege nie während des Tages einen Rock zu tragen; ein bodenfarbiges rohseidenes Hemd, weit geöffnet, die Ärmel aufgekrempelt, sagt mir dort unterm Äquator am meisten zu.

Sehr weite, starke und schwere, scharf benagelte Schnürschuhe allerbesten Machwerkes, zwei paar Strümpfe übereinander gezogen, um die Hitze möglichst abzuhalten, weiche Ledergamaschen, erdfarbiges Beinkleid und ein doppelter, sehr breitrandiger, gut ventilierter Filzhut vervollständigen meine höchst einfache Gewandung.

Einen Tropenhelm habe ich im Innern nur ganz selten getragen.

Der grelle Sonnenbrand bleicht alle Kleidungsstücke allmählich gleichmäßig aus. Wenn die Kleidung durch manche Strapazen mehr oder minder zerfetzt und immer erdfarbiger geworden ist, um so mehr erreiche ich eine mir erwünschte Schutzfärbung. Je mehr der Jäger sein Äußeres der Landschaft anpaßt, um so mehr wird er fähig sein, sich den aufmerksamen Augen der Tierwelt, die er belauschen will, zu entziehen.

Es wäre unmöglich, sich durch Dornen und Dickicht durchzuwinden und durch sie in oft sehr scharfem Tempo den Weg zu nehmen, wenn nicht die Rücksicht auf alle Äußerlichkeiten fortfallen würde. Auch die leider erforderliche Brille und ein langer Vollbart verschönern das Äußere des Jägers nicht gerade.

Meine Brille, mit bestem Goldgestell versehen, ist freilich eine Quelle von Unzuträglichkeiten, wenn sie, durch die Transpiration trübe geworden, mich im Sehen behinderte. Ich mußte daher nicht selten auch ohne sie fertig zu werden versuchen. Tröstend aber wirkte dabei der Umstand auf mich ein, daß nach augenärztlichem Gutachten meine Sehschärfe mit korrigiertem Auge die der allerscharfsichtigsten Europäer völlig erreicht und an die Sehschärfe der Naturvölker angrenzt. Diesem Sehvermögen habe ich selbstredend manche gelungene Beobachtung zu verdanken.

Wasser für meinen Gebrauch führte ich jahrelang in doppelten leinenen Säcken mit; ich kann diese nur auf das dringendste empfehlen. Tunlichst pflege ich das Wasser abkochen zu lassen, habe aber auch in unzähligen Fällen mit dem Inhalt irgendeiner trüben Sumpflache vorlieb nehmen und mich daran erquicken müssen.

Erbsensuppe-ähnliche Flüssigkeiten, mehr oder weniger aromatisch duftend, bilden trotz ihrer organischen und anorganischen Beimischungen oft tagelang die einzige vorhandene Erquickung in der ostafrikanischen Nyika.

Sowohl ich wie mein Präparator haben niemals geistige Getränke irgendeiner Art mitgeführt oder genossen, bis auf kleine Quantitäten in Krankheitsfällen; ich kann diese Enthaltsamkeit, die leider nur von sehr wenigen geübt wird, aus vollster Überzeugung empfehlen.

Selbst das wenige, was ich an alkoholischen Getränken bei mir hatte, ist meistens von mir in Krankheitsfällen an dritte Personen fortgegeben worden. Freilich durchlebte ich auch einige böse Wochen, in denen nur der mir ungewohnte, mit größter Mühe beschaffte, über alle Beschreibung schlechte, teure und dennoch auf mich wie ein Zaubermittel wirkende Wein in Verbindung mit sehr großen Gaben von Strophantus und Digitalis mein Leben erhalten mußte ...

Der Sonnenball hat sich aus dunstigen Fernen erhoben; kurz, wie immer in den Tropen, aber prächtig schön war das Schauspiel des Sonnenaufganges. Klar, scharf umrandet sich vom Horizonte abhebend, frei und wolkenlos liegt vor uns das gewaltige Bergland der höchsten deutschen Alpenwelt, des Kilimandscharo. Aber am Fuße des mächtigen Bergriesen ballen sich schon einzelne Wölkchen und Wolken zu dichteren Massen; wie es nach Sonnenaufgang fast stets der Fall, wird ein Wolkenmeer bald den Bergstock unseren Blicken entziehen.

In klarer Morgenfrische aber zeichnen sich die dräuend dunklen, öden Felsdome des Mawenzi, jener zweithöchsten Erhebung des Kilimandscharo, ab.

Messerscharf vom Himmel sich abhebend, zieht sich der fast 5000 Meter hohe Gebirgssattel hin, der den Mawenzi mit dem Kibogipfel verbindet. Dieser liegt vor uns eisumgürtet und schneebedeckt in der kalten, feierlichen Gewandung seiner Gletscher, gerötet von den Morgensonnenstrahlen in der kühlen, klaren Morgenluft, in ruhiger, gewaltigster, unnahbarer Majestät.

Sehnsüchtig heftet sich der Blick an jene einsamen Welten; welche Fülle von Naturschönheit breitet sich hier vor unseren Augen aus, welche Fülle von organischem Leben aller Art mag zwischen unserem Standorte weit draußen in der Steppe und jenen Bergesgipfeln leben und weben!

Die immerwährende Bewegung aber der Wolken und Nebel dieser Hochgebirgslandschaft, der Wechsel in Farben und Schatten, Stimmungen und Reflexen zaubert uns ein landschaftliches Theater vor Augen, das in erhabenster, keuschester Reinheit auf den empfänglichen Beschauer einwirkt.

Aber unsere Aufgabe ist es heute, viele Stunden weit in die Steppe einzudringen. Wir müssen uns von dem reizvollen Anblick alpiner tropischer Majestät trennen; auf Schritt und Tritt aber gemahnen uns die zerstreuten Lavablöcke, wie diese öde Steppengegend einst der Schauplatz gigantischer Kraftäußerungen jenes Vulkanriesen gewesen ist.

Ungeheure geotektonische Kräfte, das Antlitz der Erde umgestaltend, türmten hier gewaltigste Vulkane auf. Diesen Kräften, die – nach Professor Hans Meyer – zur Eozänzeit gewaltig einzusetzen begannen, ist im späteren Verlaufe die Bildung der »großen afrikanischen Grabensenke« zuzuschreiben, des abflußlosen, mit Vulkanen besetzten Gebietes, das wir seit Jahren nun durchstreifen.

Nach demselben Autor aber birgt der Kilimandscharo heute keine nordischen Formen der Säugetierwelt, wie die abessinischen Alpenländer, weil die »Woge borealen (nordischen) Lebens« in der Diluvialzeit, – während der eine überall nachweisbare stärkere Vergletscherung der Hochgebirge universell nachweisbar ist, – nicht bis zum Äquator vordringen konnte.

Die feuerspeienden Schlünde des Kilimandscharo sandten einst weithin in die Runde Lavamassen, die bis auf den heutigen Tag Zeugen sind jener unheimlichen und vielerorten keineswegs erloschenen Kraftäußerungen unserer Erdrinde. – –

Zu unserer Rechten dehnen sich papyrusbestandene Sümpfe aus, die westlichen Ndjirisümpfe, in einer tiefen Depressionsstelle der Steppe gelegen. Die Abhänge des Kilimandscharo führen ihnen zur Regenzeit große Wassermassen zu, auf viele Meilen die umgrenzende Gegend in einen See verwandelnd. Die Eingeborenen behaupten, daß unterirdische Zuflüsse vom Bergplateau her den Sümpfen immerwährend neue Lebensadern zuführen. Der von mir im vulkanischen Gestein plötzlich versiegend gefundene »Mológhbach« läßt diese Behauptung wahrscheinlich erscheinen; der permanente Zufluß der östlichen Ndjirisümpfe, vielleicht aus dem kristallklaren, kalten Bachlaufe des »Ngare Rongai« durch unterirdischen Lauf herstammend, gibt dieser Vermutung neue Nahrung.

Ein seltsames Kleeblatt, das ich während mehrerer Tage zusammen antraf: Gnubulle, Thomsongazelle und Giraffengazelle [f].

(Die Schwierigkeit dieser Aufnahme mittelst meines lichtschwachen Teleapparates war, wegen der verschiedenen Bewegungsphasen der drei Tierarten, besonders groß.)

Schweifwedelnd verschwanden in weit ausgreifendem, polterndem Paßgang die Giraffen in der Steppe ... (Auf diese 1903 von mir gemachte Teleaufnahme flüchtiger Giraffen sei ganz besonders aufmerksam gemacht!)

Tausende von Gnus bedeckten 1903 die Salzsteppen an den westlichen Ndjiirisümpfen ...

Gewaltige Wildmengen belebten noch 1903 die weite Steppe zwischen dem Kilimandscharo und dem Meruberg. Heute – 1920 – dürften diese Wildmengen vernichtet sein!

Die ganze Nord- und Nordwestseite des Gebirges ist unbewohnt, menschenleer und zur Trockenzeit völlig wasserarm, denn sie liegt im Regenschatten des Berges. Die Niederschläge kondensieren sich das ganze Jahr über auf der anderen 5eite des Massivs, wo sich infolgedessen Eingeborene ansiedeln konnten.

Die Gesamtzahl der Eingeborenen am Kilimandscharo ist übrigens nach meiner Ansicht seit Jahren bedeutend überschätzt worden und wird noch immer zu hoch gegriffen.

Durch salzinkrustierte, weißschimmernde, sumpfige Grassteppen führt mich mein Weg am Rande der Sümpfe vorbei. Ungeheure Papyruswälder wuchern dort, wo permanentes Wasser in den tieferen, nie austrocknenden Sumpfbecken das Jahr über auch einer sonst überaus reichen Sumpfflora die Bedingungen zum Gedeihen gewährt.

Die eigenartige Pistia stratiotes, »Jungejunge« der Waswahili, ist hier besonders häufig, während Ceratophyllum und die von mir aufgefundene nordische Schwimmpflanze Potamogeton überall zu finden ist. Letztere hat bereits offenbar einige endemische (eingeborene) Mitglieder der Flora mehr und mehr unterdrückt.

Längst ist die Vogelwelt erwacht. Im Dickicht eines Akazienwaldes vernimmt mein Ohr die gleichmäßige wohlbekannte Strophe eines farbenprächtigen, geschickt sich im Geäst verborgen haltenden Würgers. Seine viertönige, gleichmäßig ansteigende, »Kütü tititi« klingende Kadenz läßt er häufig von neuem vernehmen. Nashornvögel (Lophoceros erythrorhynchus Tem.) fliegen in sicherer Entfernung vor uns her von Baum zu Baum, neugierig die fremdartigen Erscheinungen betrachtend. Eine Weih (Circus ranivorus Daud.) gleitet über den Sumpf; wundervoll gefärbte Racken (Coracias caudatus L.) streichen schreiend hin und her. Eine Trappe (Otis gindiana Oust.) erhebt sich geschickten, seltsam hin und her schwankenden Fluges und verschwindet mit lautem Rágga-ga-rágga, rágga-ga-rágga in der Richtung der Steppe. Diese Trappe weiß die seltsamsten Flugkunststücke auszuführen; sie überschlägt sich in der Luft, wie unsere zahmen Tümmlertauben dies zu tun pflegen, schwenkt nach oben und unten und scheint aus dem Flug ein Spiel und einen Sport zu machen, wie ich es ein zweites Mal von keinem Mitglied der Ornis (Vogelwelt) kenne!

Der charakteristische, so tausendfach vernommene Ruf dieser Trappe wie der mancher anderer Charaktervögel der ostafrikanischen Steppe bildet eines der mnemotechnischen Hilfsmittel, mittelst derer ich mich autosuggestiv jederzeit zurückzuversetzen vermag in die Fülle von Licht, Wärme, Weite und Einsamkeit, von unberührter Natur dieser Steppe ...

Trotz der Morgenstunde liegt hier am Sumpfrande brütende Wärme über der Landschaft.

Eine Fülle von Erscheinungen aus der Vogelwelt zeigt sich auf Schritt und Tritt; der Boden aber ist in der Nähe des Sumpfes belebt von jungen Taufröschen.

Eine merkwürdige, blindschleichenartig aussehende Wurmschlange – Melanoseps ater nennt sie die Wissenschaft – wird eingesammelt und zum Lager zurückgeschickt, gleich darauf aber einer gegen fünf Meter langen, gewaltigen Pythonschlange der Rückzug in die Dickung abgeschnitten. Sie wird getötet, um ihrer Haut sofort entkleidet zu werden.

Rüstigen, weitausgreifenden Schrittes bewegt sich meine kleine Karawane vorwärts. Zur Linken zieht sich nun ein weithin ausgedehntes, von Wechseln der Flußpferde durchkreuztes Buschwerk der seltsam monotonen Suedabüsche ( Sueda masaica) hin.

Jetzt plötzlich aus einer kleinen Sumpflache hervorstürmend, die binsenbestanden sich gegen die Steppe hinzieht, wird ein ganzes Rudel der eigenartig häßlichen Warzenschweine gegen die Steppe hin flüchtig, von uns bei der Morgensuhle gestört. – Schnell reicht mir der geübte Gewehrträger meine Büchse; ich entsichere, steche, und es gelingt mir, aus der kleinen Rotte einen Überläufer zur Strecke zu bringen, der in hastender Flucht fast schon die schützenden Suedadickichte erreicht hatte. Sofort wird ein Mann, den ich aus der Reihe der mir Folgenden hervorsuche, beauftragt, das Schwein ins Lager zu bringen, woselbst es mir einen erwünschten Braten liefern wird, Decke und Schädel aber meine Sammlung bereichern werden.

Ohne Aufenthalt schreiten wir weiter. Zahlreiche Flußpferdwechsel kreuzen nun allenthalben die sumpfigen Gelände; einige sind frisch begangen und zeigen mir auch die Fährten eines alten Tieres mit seinen noch ganz geringen Jungen. Diese riesigen Bewohner des Sumpfes aber haben sich längst beim Morgengrauen in die sichere Tiefe der Gewässer zurückbegeben.

Ein heller, jauchzend über die Sümpfe gellender Schrei aus einer Vogelkehle ertönt über unseren Häuptern. Jener herrliche Charaktervogel ostafrikanischer wasserreicher Gegenden, der Schreiseeadler ist es, der so das Morgenlicht begrüßt, mit hellklingendem Gliü gli gli, gliü gli gli. Ein zweiter in der Nähe auf einem kahlen Baume aufgeblockter Adler läßt uns vertraut dicht herankommen, ehe er abstreicht.

»Nyáma Bwana!« flüstert jetzt mein Gewehrträger, und richtig: ein Riedbock zeigt sich in einiger Entfernung, auf einer freien grasigen Stelle äsend. Noch hat uns die schöne, gelblich gefärbte, über rehgroße Antilope nicht bemerkt, und minutenlang kann ich sie beobachten, wie sie junges, an den Sumpflachen entsprossenes Gras äst, von Zeit zu Zeit verhoffend, aufmerksam auf ihre Sicherheit bedacht.

Es ist ein weibliches Stück und ihre Erlegung hat für mich keinen Reiz. Wir schreiten weiter, und in hohen Sätzen wird der Riedbock unsichtbar.

... hier fand ich die scheue Oryxantilope (Oryx callotis Thos.) vergesellschaftet mit der großen Gazelle (Gazella granti Brooke) ... letztere, wie aus der Aufnahme ersichtlich, jetzt im Juni von Oestriden (Bremsen) sehr geplagt ... ich entdeckte eine noch unbekannte Hypoderma-Art an denselben ...

Bald darauf wird mir der verhältnismäßig seltene Anblick einer einzelnen Kudu- oder kleinen Schraubenantilope. Es ist ebenfalls ein Weibchen, und das schöne Geschöpf ist gleich darauf in wenigen Fluchten im nahen Dickicht verschwunden, bevor mir noch eine photographische Fernaufnahme gelungen war. – – –

Freier und öder wird die Salzsteppe und ärmer an tierischem Leben. Nur einige Trauerkiebitze verfolgen uns in ruckendem Fluge, dabei ihren außerordentlich leisen, eigenartig weichen, melancholischen Lockton von sich gebend. Jetzt, in unserem Herbste, finden meine zahlreichen Leute nach emsigem Suchen, vom Glück begünstigt, nach kurzer Zeit zwei Gelege zwischen den Binsen, und ich sende sie durch einige Leute ins Lager zurück.

Es vergeht im weiteren Marsche eine Stunde; immer mehr dringen wir in die Steppe ein, den Ufern des Sumpfes folgend, als dicht vor uns einer der großen, scheuen, herrlichen, lebhaft gefärbten Sattelstörche aufmerksam nach uns hinüberaugt, fast gleichzeitig aber auch sein Heil in der Flucht sucht.

Dort, wo den Storch seine mächtigen Schwingen in Sicherheit gebracht haben, werden nicht weit vom Wasser zwei kleine Gazellen flüchtig; sie prellen mehrmals höchst charakteristisch nach rechts und links und ziehen dann langsam, Schritt für Schritt, in die Steppe hinaus, lebhaft mit den Wedeln hin und her schlagend. Es sind Thomsongazellen ( Gazella thomsoni Gthr.). Neugierig äugen sie zu mir hinüber; von Zeit zu Zeit senken sie äsend ihre Köpfe, um sie jedoch plötzlich wieder zu erheben. Jetzt erblicken wir weiter im Hintergrunde auf der ausgedehnten Ebene eine größere Anzahl der schönen braunen, mit schwarzen Hüftbinden geschmückten Tiere. Es ist nicht zu verkennen, daß ihr Benehmen ein in mancher Beziehung ziegenartiges ist. Ihre Scheu ist keineswegs groß, und wir freuen uns, das wohlbekannte Wild wiederum so vertraut zu erblicken. Bis auf fast 150 Schritte lassen sie uns heran, um dann in einer mit Worten kaum zu schildernden, stöckrigen, steifen Haltung ihr Heil in der Flucht zu suchen, die gar bald in ein Traben mit bei den Böcken steif erhobenem Kopfe übergeht.

Aufmerksam geworden durch die flüchtigen Thomsongazellen, – die »Goilín« der Masai, – äugen jetzt eine Anzahl der ihnen nah verwandten, prächtigen Grantgazellen zu uns herüber. Mehrere weibliche Stücke scharen sich um einen prächtigen, mit anderthalb Fuß langen, leierförmig ausgelegten Hörnern geschmückten Bock. Jetzt werden sie flüchtig, und mehrmals in der Flucht die Richtung wechselnd, schlagen sie plötzlich einen Bogen um mich und meine Begleitung, um nun in unserem Rücken mit gutem Winde die fremdartigen Besucher zu mustern.

Ein dunkler, auf einer Stelle in der Steppe unbeweglich verharrender Punkt, etwa einen Kilometer von uns, wurde von mir längst als ein alter, einsamer Gnubulle angesprochen. Spitz von vorn, das mächtige Haupt uns zugewandt, sucht das Gnu zu ergründen, was sich ihm nahe. Nur ein heftiges Hin- und Herschlagen mit dem buschigen Schwanze verrät seine Neugier.

Nun aber erheben sich nach anfänglichem Laufen fünf oder sechs der dem Jäger über alle Begriffe verhaßten Spornkiebitze über unsere Köpfe in die Luft, nach ihrer Gewohnheit lärmend und scheltend hin und her streichend. Ringsumher dienen sie allen Tieren als Warner vor nahender Gefahr. Noch immer verharrt der Gnubulle in ausgesprochen neugieriger Haltung. Wir nähern uns ihm immer mehr, scheinbar jedoch rechts von ihm abbiegend; ich gebe Befehl, daß alle meine Leute nicht nach ihm hinblicken.

Doch die Kiebitze verlassen uns nicht; der Gnubulle wird durch sie allmählich gewarnt und wird nun flüchtig steif gesenkten Kopfes, in anscheinend kurzen, aber doch sehr fördernden Sprüngen.

Von Zeit zu Zeit macht er Halt und wirft sich mit einer jähen, plötzlichen Bewegung herum, immer mit dem Schwanze heftig schlagend und zu uns herüber äugend.

Die lästigen Kiebitze haben uns nun endlich verlassen, und langsam versuche ich mich von neuem seitwärts an den Bullen »heranzudrücken«. Nach einiger Zeit gelingt mir dies auch, und ich habe Gelegenheit, auf das große, scharf sich von dem hellen Steppenboden abzeichnende Wild eine Kugel auf 200 Meter anzubringen.

Das Gnu ruckt zusammen und zeichnet gut auf meinen Schuß, wird aber sofort auf drei Läufen flüchtig. Ich sehe, daß meine Kugel zu weit nach hinten sitzt. Sofort nehme ich die Fährte des angeschossenen und zwischen Akaziensträuchern verschwundenen Wildes auf.

In diesen Teilen Afrikas, wo weder Pferde noch Hunde dem ungesunden Klima standhalten können, gibt es nur ein Mittel, krankgeschossenes Wild zu erlangen: das ist die sofortige Aufnahme der Verfolgung, dieselbe Jagdart, die in nördlichen Ländern bei Elchen angewandt wird. Denn schon in kürzester Zeit macht der Sonnenbrand die Schweißfährte fürs Auge unkenntlich; rege gewordenes Wild kreuzt die Fährte, und Geier und Schakale schneiden das eingegangene Stück an, ehe der Jäger zur Stelle sein kann.

So folge ich eine halbe Stunde der gut sichtbaren Schweißfährte, als sie uns in einen ziemlich bedeutenden Sumpfarm führt. Mit Benutzung der Wechsel von Flußpferden und Wasserbecken hat das Gnu seinen Weg gesucht und zwingt uns, knietief im Wasser watend, ebenfalls den hier seichten Sumpfarm zu durchqueren.

Inmitten desselben, auf einer größeren, sich aus dem Wasser erhebenden Fläche, wird, verdeckt durch dichte Vegetation, das Gnu plötzlich wieder flüchtig, ohne daß es mir möglich wäre, einen Schuß anzubringen; – jetzt weiß ich, daß eine sehr lange Verfolgung notwendig sein wird! Es muß dem guten Jäger eine Ehrenpflicht sein, angeschossenes Wild zur Strecke zu bringen, bevor er auf weiteres Wild jagt.

Angeschossene Gnus gehören zu den zähesten und widerstandsfähigsten Wildarten Afrikas. An und für sich ist die Widerstandskraft und Unempfindlichkeit der meisten afrikanischen Wildarten Verwundungen gegenüber eine ganz erstaunlich große. Diese Tatsache wird von allen erfahrenen Jägern ohne Ausnahme zugegeben. Die Lebenskraft afrikanischer Tierarten ist bei weitem höher als die europäischen Wildes. Sie ist so erstaunlich viel höher, daß ich oftmals nach den Gründen gesucht habe. Eine hinlängliche Erklärung finde ich nur in einer gewissen Degeneration der heimischen Tierwelt, bei der bereits seit langer Zeit die natürliche Auslese der schwachen Mitglieder durch unnatürliche Hege und Pflege und Ausschaltung von Bär, Wolf und Luchs mehr oder minder ausgeschaltet ist. Wie mir scheint, wird diese Degeneration gerade durch das so verschiedene Verhalten afrikanischen und europäischen Wildes prägnant bewiesen. Entsprechend diesem Verhalten der Tiere zeigt uns ja auch der afrikanische Mensch, abgesehen von einer unglaublichen körperlichen Leistungsfähigkeit, selbst bei schwersten Verwundungen ein »Heilfleisch«, welches den Neid jedes Europäers und das Erstaunen der Ärzte erregen muß.

Weiter folgen wir der Gnufährte. An trockeneren Stellen verfolgen unsere Schritte mit einem Ruf stets ein oder mehrere Männchen des schönen schwarz-weißen Trauerkiebitzes. – Jedes Paar dieser Kiebitzart beherrscht um diese Zeit im Sumpf ein gewisses abgegrenztes Revier, sein eignes kleines Reich, aus dem es jeden Nebenbuhler eifersüchtig vertreibt. Irgendwo innerhalb dieses seines Gebietes bebrütet das Weibchen die schön gefleckten Eier; die Sorge und der Argwohn des Männchens angesichts der fremden Erscheinungen ist uns daher wohl verständlich.

Jetzt nimmt uns wiederum die trockene Steppe auf, und vorwärts durch Bestände von Salvadora, Akazien und Terminalien gelangen wir in ein hier und dort wenigstens einige Deckung gewährendes Steppengebiet. Aber das schon einmal auf der Schweißfährte rege gemachte Gnu hat gleichmäßig seinen Weg fortgesetzt, immer auf drei Läufen.

Längst jedoch hatte ich mir zur Regel gemacht, einer einmal aufgenommenen Fährte auch hier in Afrika unter allen Umständen zu folgen, solange sie zu halten und das Folgen möglich war.

So geht es eine fernere Stunde in die Steppe hinaus, als endlich die scharfen Augen meiner Begleiter das Gnu zu bemerken glauben, etwa anderthalb Kilometer vor uns langsam sich vorwärts bewegend. Sie haben sich nicht getäuscht. Die nächste Viertelstunde zeigt mir mehrere Stellen, wo der Verfolgte halt gemacht und ziemlich viel Schweiß (Blut) verloren hat; auch zwei Knochensplitter werden gefunden. Jetzt beginnt eine Region monotoner Suedabüsche; gedeckt von ihnen, meine Leute weit zurücklassend, gelingt es mir, mich an das Gnu heranzupürschen und einen glücklichen Fangschuß auf das flüchtige Wild abzugeben.

Meine Träger eilen herbei. Eine Anzahl von ihnen häuten unter meiner Leitung vorsichtig das erlegte Tier ab; Haut und Schädel mit den Hörnern wandern zurück ins Lager, um dort sorgfältig präpariert und konserviert zu werden. Andere Träger werden mit dem Wildpret heimgesandt. An den Resten des Gnus aber sammeln sich, nachdem wir uns eine kleine Strecke weit zurückgezogen haben, bald eine Anzahl von Geiern und Marabus. Neugierig schwebte bereits längere Zeit über meinem Haupte einer der fast nirgends fehlenden Schmarotzermilane, sich uns häufig auf nur wenige Meter im Fluge nähernd. Diese Vögel verfolgen den Menschen, wissend, daß sie irgendeine Beute durch ihn zu erwarten haben. Während der Milan, dem sich bald noch zwei andere hinzugesellen, auf den Boden stoßend, kleine Fleischreste aufnimmt, braust es in den Lüften, und schräg herab aus Wolkenhöhe saust ein dunkler, vogelartiger Klumpen auf die Reste des Gnus nieder.

Kurz vor dem Boden erst breitet der Geier seine Schwingen aus, gleichzeitig dabei seine Fänge vorwärtsstreckend; geschickt mildert er so die Wucht des Sturzes. Gierig, mit hüpfenden, ungeschickten Bewegungen eilt er alsdann zu den Überresten meiner Beute. Ihm folgen aus verschiedenen Himmelsrichtungen sich niedersenkend andere und wieder andere seiner Artgenossen. Gleich großen Fallschirmen seltsam die langen Ständer vorwärts streckend, ohne Flügelschlag, lassen sich Kropfstörche, die Marabus, zu den Geiern hinab. Niemals aber landen sie etwa auf dem sie lockenden Kadaver selbst; vorsichtig vielmehr erreichen sie den Erdboden in einer gewissen Entfernung von ihm. Geier auf Geier saust nun pfeifenden Fluges aus der Höhe herab; außer den kleinen, fast stets zuerst ankommenden Mönchsgeiern ( Neophron monachus Tem.), die mit ihren schwachen Schnäbeln zerstreute Fleischbrocken auflesen und schüchtern an größeren Stücken zerren, sind jetzt auch ihre großen, starken Verwandten aus luftigem Reiche erschienen. Der stattliche Rüppelsgeier ( Gyps rüppelli Bp.) in seinem einfachen, sandfarbigen Federkleide, der lebhaft gefärbte und, wie schon sein Name andeutet, gehäubte Kappengeier ( Lophogyps occipitalis Burch.), und der von mir entdeckte Gänsegeier ( Pseudogyps schillingsi Erl.) schließen sich in mehreren Exemplaren ihnen an. Wiederum ein neuer, mächtiger Vogel läßt sich aus hohen Regionen in der eben beschriebenen Weise pfeilschnell und sausend nieder! Es ist der mächtige Ohrengeier ( Otogyps auricularis Daud.), dessen vorkommen in Deutsch-Ostafrika ich zuerst feststellte, und der der größte und stattlichste seiner Artgenossen ist.

In unglaublicher Hast zehren nun all die versammelten Vögel an den Resten, die sie lockten. Mitten in ihr streitendes und flügelschlagendes Getriebe stoßen geschickt die Schmarotzermilane hernieder; sie fangen die im Kampfgewimmel hin und her fliegenden Fleischbrocken aus der Luft auf, zerkleinern sie in den Lüften mit Schnabel und auch Fängen und verzehren sie so. Die Kropfstörche sichern sich ihren Anteil an der Beute. In kaum glaublich kurzer Zeit haben die versammelten Vögel, deren keifende, zischende Laute der Wind zu uns herüberträgt, reinen Tisch gemacht. Die gesättigten laufen mit kleinen, hüpfenden Schritten etwas abseits und erheben sich dann in die Lüfte, um schweren Fluges mit gefülltem Kropf nahgelegene Bäume aufzusuchen und sich dort in Ruhe dem Verdauungsgeschäfte hinzugeben.

In der Nähe verborgen, gelang es mir, mannigfache, fesselnde Aufnahmen dieses Lebens und Treibens der Geier zu machen. Aber auch, wenn ich mich nur der Beobachtung dieser reizvollen Szenen aus dem Kampf ums Dasein hingab, waren die Bilder, die sich mir boten, immer wieder neu und fesselnd. –

Die kurze Rast war uns zustatten gekommen; nach etwa einer Viertelstunde setze ich meinen Weg in fernere Steppengebiete fort. Nunmehr breitet sich eine Ebene kahl und lang hingezogen aus, deren Grasvegetation längst vertrocknet und deren Oberfläche allenthalben untergraben und unterhöhlt erscheint. Über unsern Häuptern schwebt ein Pärchen der schönen Gaukleradler ( Helotarsus ecaudatus Daud.), jener wundervollsten Flieger, die ich kenne. Sie beherrschen das Reich der Luft in souveränster, unvergleichlichster Weise und bieten namentlich zur Paarungszeit dem Auge des Wanderers die herrlichsten Flugschauspiele. In der Nähe der dürftigen Sträucher und Stauden verschwinden hier und da die murmeltierartig lebenden, schlanken und behenden Erd-Eichhörnchen, langgeschwänzt und in ihrer Färbung aufs vortrefflichste dem rötlichen Steppenboden angepaßt. Vorsichtig Umschau haltend nach den Nahenden, richten sie sich auf den Hinterläufen auf, um eiligen Laufes ihre Schlupflöcher zu erreichen. Nun sichern sie aufgerichtet nochmals, um dann in der Tiefe für längere Zeit zu verschwinden.

Die Erbeutung der keineswegs seltenen, ja stellenweise außerordentlich häufigen Tiere ist infolge ihrer Vorsicht keineswegs leicht. Manche Arten bewohnen mit Vorliebe verlassene Termitenhügel. Haben sie sich in die schlotförmigen Röhren dieser ihrer Hochburgen zurückgezogen, so dauert es meistens längere Zeit, bis sie vorsichtig wiederum am Tageslicht erscheinen. Nur bei gutem Winde und unter Beobachtung aller Vorsicht gelingt es nun, sie für die Sammlung zoologischer Objekte zu überlisten. Lange Zeit pflegen sie nur das Köpfchen aus ihren Röhren hervorzustecken und so, Umschau haltend, zu verharren. Gibt man, ehe sie wiederum ganz zum Vorschein kommen, auf sie Schüsse ab, so verschwinden die Beschossenen unweigerlich in der Tiefe der Hügel; dort sind sie, bei der außerordentlichen Festigkeit der Termitenbauten, stets für den Schützen verloren.

Wie erwartet, werden nun Mengen solcher größerer Säugetiere sichtbar, die sich zur Tageszeit fern vom Wasser aufzuhalten pflegen. In dem hügeligen Terrain stoßen wir von Zeit zu Zeit auf jene Dünentälchen, in welchen die schon bei leichteren Regenfällen sich sammelnde, nach stärkerem Regen länger anhaltende Grundfeuchtigkeit frischere Gräser erzeugt als die weite, durstende, trockene Steppe. Kleine Rudel von Riesengazellen ( Gazella granti, Brooke) finden sich, sowohl solche, bestehend aus einigen weiblichen Stücken nebst einem schön gehörnten Bock, als auch Ansammlungen von ausschließlich männlichen oder weiblichen Tieren. Sie zeigen sich vertraut, ziehen langsam vor uns her und schlagen, flüchtig geworden, charakteristische Haken, immerfort ihre Richtung dabei ändernd. Dies anscheinend zwecklose Beginnen führt aber die Gazellen fast stets in weitem Bogen unterhalb unseres Windes, und ich halte dies Verhalten daher für eine dieser Gazellenart eigene Taktik.

Zieht ein Rudel Grantgazellen trollend vor uns her – die weiblichen Stücke, graziös und elegant, so recht die Verkörperung einer idealen Gazelle – so pflegen die Böcke steif gehaltenen Hauptes, würdevollen Schrittes den Beschluß zu machen. Ihre schwere, weit ausgelegte Hornlast auf dem außerordentlich starken, robusten, kurzen Halse gibt ihnen etwas Selbstbewußtes und Würdiges. Den weiblichen Gazellen dieser Art ist stets eine größere Vorsicht und Scheu eigen; nach meinen Beobachtungen führen sie das ganze Jahr hindurch Junge, die, wenn noch gering, im Hochgrase versteckt liegend, von der sich nunmehr abgesondert haltenden Mutter gesäugt werden. Die Jungen pflegen sich auf den Boden ausgestreckt zu drücken, wenn eine Gefahr droht; genau wie die Alten werden sie flüchtig, indem sie mannigfache Haken schlagend, anfänglich in den Wind flüchten, später aber im Kreise abschwenken und so unterhalb des Windes gelangen!

In einer der tiefer gelegenen Stellen der Steppe verhofft nunmehr ein ganzes Rudel braunrötlich gefärbter großer Antilopen. Es sind Kuhantilopen ( Bubalis cokei Gthr.), jene bemerkenswert häßlichen, überbauten Antilopen, die in Lebenskraft und Unempfindlichkeit gegen Schüsse womöglich das Gnu noch übertreffen.

Die Kuhantilopen jener Gegend haben für mich ein spezielles Interesse, da wir heute noch nicht genügend über die Verschiedenheit der lokalen Arten unterrichtet sind. Daher unternehme ich eine mühselige Pürsche auf das Rudel, schleichend, streckenweise auch schlangenartig über den Boden kriechend, nähere ich mich ihnen. So in unmittelbarer Berührung mit dem glühendheißen Erdboden empfinden Knie und Hände des Kriechenden auf das empfindlichste die ungeheure dem Boden entstrahlende und von ihm reflektierte Hitze. So heiß ist die Erde, daß die Hand kaum die Hitze zu ertragen vermag, trotzdem meine Hände längst abgehärtet, durch die photographischen Manipulationen ohnehin rissig geworden und nicht gerade verwöhnt sind. – Meine Hände, die stets freigetragenen Arme und mein mit Ausnahme der heißesten Stunden ebenfalls nicht selten gänzlich unverhüllt den Einwirkungen des Tagesgestirns dargebotener Oberkörper haben seit langem eine bräunliche Färbung angenommen, so zwar, daß sie bei den Rückfahrten aus dem schwarzen Erdteil nicht selten selbst das Erstaunen alter gebräunter Seefahrer erregt haben.

Eine halbe Stunde wohl dauert meine Pürsche; neugierig äugen die Leittiere der Antilopenherde immer noch nach jener Stelle, wo auf kilometerweite Entfernung meine Leute im Schatten einer Euphorbie zurückgeblieben sind.

Während meines Antriechens stoße ich zwei Hasen ( Lepus victoriae Thos.) aus ihrem Lager heraus; viele Haken schlagend, suchen diese nur etwa kaninchengroßen Tiere ihr Heil in der Flucht.

Endlich bin ich auf Schußweite herangekommen, und eine Doublette (zwei Stück) lohnt meine Mühe. In langen, gleichmäßigen Fluchten, die Köpfe tief zur Erde gesenkt, in eine Staubwolke gehüllt, verschwinden die überlebenden zehn Antilopen in der Ferne. Diesmal gelang es mir ausnahmsweise, die so lebenszähen Tiere mit je einer Kugel zur Strecke zu bringen.

Wiederum entspinnt sich das bereits bei der Erlegung des Gnubullen beschriebene Bild der Abhäutung und der Entsendung ins Lager, und ebenso das Erscheinen der Geier. Ich aber dringe mit den fünfzehn übrigbleibenden Leuten immer weiter in die Steppe vorwärts.

Nach einiger Zeit erblicke ich zwei der so merkwürdigen überschlanken Giraffengazellen. Mein Gewehrträger hat sie zuerst erspäht und mich mit den Worten: »Nyáma Bwana!« auf die Tiere aufmerksam gemacht. »Ndio, Njogga-Njogga,« antworte ich ihm mit Benutzung der Kisuahelibezeichnung der Giraffengazellen. Unmittelbar darauf sind beide Gazellen auch schon flüchtig geworden. – – –

Viele tief ausgetretene Wechsel der Nashörner kreuzen sich an einzelnen Stellen, alle zu den Ndjirisümpfen führend; sie erglänzen weithin im Sonnenlicht, da die auf den Wechseln frühzeitig niedergetretenen Gräser heller und bleicher von der Sonne ausgedörrt werden, wie die mehr dunkelgelblichen Gräser der Steppe rechts und links von den Nashornwechseln. Diesen bequemen, von zahlreichen »Pharus« frisch begangenen Pfaden folge ich nun für eine weitere Stunde und nehme nach geraumer Zeit die von der Nacht herrührende frische Fährte eines ausnahmsweise starken Nashornes auf.

Das Tier hat den Wechsel verlassen und wird meiner Vermutung gemäß in einer Entfernung von nicht unter drei, vielleicht aber auch fünf und mehr Stunden in der Steppe sich niedergetan haben.

Nach Rücksendung der verschiedenen Leute ins Lager sind nur ausgesucht gute Träger zurückgeblieben, denen ich jede Leistung zumuten, auf die ich mich vollkommen verlassen kann.

Es ist eine eigentümliche Sache um die Brauchbarkeit der Karawanenleute bei schwierigen Unternehmungen, die mit ihrem eigentlichen Berufe als Träger nichts zu tun haben. Außer meinen, mir seit Jahren bekannten, immer wieder mitgenommenen Leuten fanden sich auf meinen verschiedenen Reisen stets wieder neue, brauchbare, teilweise auch sehr fährtenkundige Schwarze; so waren es fast immer dieselben Leute, die mich auf schwierigen Unternehmungen zu begleiten hatten. –

Ich glaube bestimmt beobachtet zu haben, daß die Fähigkeit, Durst zu ertragen, ganz verschieden bei den unterschiedlichen Stämmen und Völkerschaften ausgebildet ist, je nachdem sie in wasserreichen oder wasserarmen Gegenden heimisch sind.

Zuverlässige Beobachter haben mir erzählt, daß das arabische Pferd bis zu drei Tagen wirklich dursten kann und doch noch leistungsfähig bleibt, wenn auch freilich bedingt. Solcher Anspruchslosigkeit in bezug auf Wasser kann sich selbstredend kein europäischer Pferdeschlag rühmen, weshalb ich auch die Verwendung europäischen Pferdematerials beispielsweise in Südwestafrika für unzweckmäßig halte.

... Heuschrecken zeigten sich in ungeheuren Mengen, denen Marabus (Leptopilos crumenifer [Less.]) in langen Reihen planmäßig in den Grasebenen nachstellten und sich, grenadiermäßig ausgerichtet, oft dabei mit europäischen, hier im Winterquartier befindlichen Störchen (Ciconia ciconia [L.]) vergesellschaftet zeigten ...

Die sonst außerordentlich brauchbaren und von mir sehr geschätzten Wanyamwési, also Einwohner des verhältnismäßig stark bevölkerten und gut bewässerten Landes Unyamwézi, konnten den Durst niemals so lange ertragen, wie meine an Entbehrungen aller Art gewöhnten, kriegerischen Masai-Morán (Masai-Krieger) und Wandoróbbo. In Abstufungen verschiedener Art fand ich unter meinen Leuten die verschiedenste Fähigkeit, mehr oder minder längere Zeit ohne Wasser leben zu können und leistungsfähig zu bleiben.

Ich selbst freilich vermochte es auch mit den bedürfnisvollsten in dieser Hinsicht nicht aufzunehmen; wie hätte dies auch anders sein, wie hätte der Mensch aus kaltem wasserreichen Norden mit einem Neger um die Wette dursten können!

Hierbei kommt vor allem in Betracht, daß der durstende Eingeborene, wenn auch erheblich unter den Qualen des Durstes leidend, dennoch zur Nachtzeit sich mit stoischer oder stumpfsinniger Ruhe dem Schlafe hinzugeben vermag, während der durstende Europäer, soweit ich beobachten konnte, nicht fähig ist, den ihn stets beherrschenden Gedanken nach Wasser auszuschalten und so die Wohltat des Schlafes zu genießen.

Wasser! Ich fühle deutlich, wie schwierig es ist, wirklichen, ernsten, brennenden, furchtbaren Durst jemandem zu schildern, der ihn, wie die meisten Europäer, niemals empfunden hat. Die Qualen des Durstes steigen je nach den Temperaturverhältnissen in dem Maße, als die brennende Sonnenhitze und die trockene Wärme den Körper transpirieren läßt und ihm so Wasser entzieht. Ruhig im Schatten irgendwo lagernd, würde der Mensch selbstredend viel länger dursten können, als der in der Sonnenhitze vorwärts schreitende Wanderer. Aber lagernd kommt man nicht ans Wasser, und Durstende werden daher stets gezwungen sein, so schnell wie möglich das nächste Wasser zu erreichen.

Wenn ich nicht irre, ist es Slatin Pascha, der mir berichtet, der später von Lord Kitchener of Chartoum besiegte Mahdi habe seine Feinde dadurch vom Leben zum Tode befördert, daß er sie verhungern ließ, aber unter Darreichung von Wasser. Die Todesqualen pflegen sich, wie es scheint, dann unter normalen Verhältnissen erst um den siebzehnten Tag einzustellen. Von diesem Tage ab erschien der Mahdi mit seinem Gefolge in den Kerkern, um sich an den letzten Qualen seiner Gegner zu ergötzen. ...

Ein neu entdeckter vom Verfasser jung aufgezogener Geier: Pseudogyps africanus schillingsi Erl., auf einem Nilpferdschädel.

Der Durst aber tötet, je nach den Temperaturverhältnissen, Menschen schon in zwei bis höchstens drei Tagen, wie ich es leider durch Erfahrung bestätigt gefunden habe. Aber unter ungünstigsten Verhältnissen genügt schon ein kurzer, sehr heißer Tag, um auch einen nicht beladenen Eingeborenen zum Niedersinken zu bringen. Es hat mir einen großen Eindruck gemacht, daß gut geschulte Suaheliträger es fast ohne Ausnahme als Ehrenpflicht betrachteten, unter solchen Umständen bei den ihnen anvertrauten Lasten auszuharren und sie nicht zu verlassen. »Testuri Bwana mkubwa!« (»Es ist Sitte, Herr!«) war stets ihre einzige Antwort, als ich sie belobte. ...

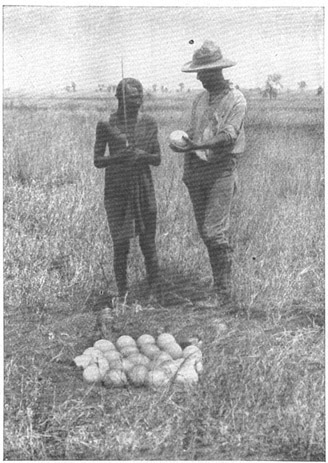

Der Verfasser befragt einen ol'morani über die Lebensgewohnheiten der Strauße.

In Europa, in wassergesegneten Ländern ist das unentbehrliche Naß (wenn auch nicht immer in der Form einfachen Wassers, sondern als Mineralwasser, Bier, Kaffee usw.) etwas so Selbstverständliches, so Alltägliches, daß es dort wohl niemand so leicht zum Bewußtsein kommt, wie hochgeschätzt Wasser an manchen Punkten unserer Erdoberfläche ist.

Dreimal habe ich selbst ernstlich und sehr erheblich unter Wassermangel leiden müssen. Das erstemal hatten im Jahre 1896 kriegerische Verhältnisse die Karawane, der ich mich damals hatte anschließen können, in der Gegend von Nguruman am Nguasso-Nyiro einige Tage aufgehalten. In heißestem Sonnenbrand hatte ich jagend und beobachtend den ganzen Tag die Steppe durchzogen und eine Anzahl von Trägern wildpretbeladen ins Lager zurückgesandt. Um zehn Uhr vormittags erquickte meine durstende Kehle das wenige letzte brühwarme Wasser aus der großen Feldflasche. Nunmehr hieß es, bis zum Abend zu dursten, wo ich gewiß war, im weit entfernten Lager frisches, klares Wasser zu finden. Stunde auf Stunde verrann; immer reichere Erscheinungen aus dem Tierleben fesselten den damaligen Neuling gegenüber afrikanischem Tierdorado und ließen mich meinen Durst vergessen.

Auf dem Rückwege trat das seltene Ereignis ein, daß meine zwei letzten Begleiter sich verirrten; in schnell hereinbrechender Dunkelheit gerieten wir in die tausendfachen Irrgänge eines Dornendickichts, und zur Nacht, bereits von Dornen zerstochen und verletzt, war es unmöglich, weiter vorwärts zu dringen. Wir hatten die Richtung verloren, waren zuletzt im Kreise umhergeirrt, und nunmehr wurde es mir klar, daß wir inmitten des dornigen Pori die Nacht verbringen mußten. Auf einer wenige Fuß breiten, vegetationslosen Stelle kauerten wir nieder, und als mein Fuß an einen harten Gegenstand stieß, erwies sich dieser als ein wohl von der Rinderpest des Jahres 1891 herrührender, halb vermoderter Büffelschädel.

In der Hoffnung, im Lager gehört zu werden, und in der fälschlichen Annahme, wir befänden uns in seiner Nähe, verfeuerte ich unvorsichtigerweise fast alle meine Patronen, jedoch vergeblich; es erfolgte keine Antwort.

Todmüde, von Dornen zerkratzt, in zerrissenen Kleidern, die Zunge buchstäblich am Gaumen klebend, kauerte ich nun unter einem von zahlreichen Lianen durchwachsenen astreichen Baumstrauche nieder, meine Büchse mit den letzten vier mir gebliebenen Schüssen umspannend.

Ein Nachtaffe ließ sein gellendes Geschrei vernehmen, eine Eule antwortete ihm. In die vollkommene Finsternis mit gespanntester Aufmerksamkeit hinaushorchend vernahmen unsere Ohren allenthalben um uns her ein Knistern und Rascheln im Laub und im dürren Geäst. Zum Ersteigen geeignete Bäume waren nicht vorhanden; kein Schritt vorwärts wäre im stachligen Dickicht möglich gewesen. Aneinandergekauert, auf dem Büffelschädel sitzend, verfloß uns so Minute auf Minute; endlos dehnten sich die Stunden aus.

Obwohl das Ohr nichts vernommen hatte, fahren wir jetzt in höchstem Schrecken auf!

Nicht weiter als zehn Schritte von uns entfernt, erschallt plötzlich das Geheul einer uns unsichtbaren, unvernehmbar herangeschlichenen Hyäne! Schon hebe ich die Büchse, aber da fährt mir der Gedanke durch den Kopf, daß ich meine wenigen Patronen vielleicht für ernstere Gegner brauche. Durch Rufen und Werfen mit abgebrochenen Stücken des Büffelschädels und Erdbrocken vertreiben wir das Tier aus unserer Nähe. Aber die »Fiffi« entfernt sich nicht weit, umkreist uns vielmehr heulend Stunde um Stunde, ab und zu von uns durch Rufen fern gehalten.

Eine seltsame Zwiesprache zwischen Raubtier und Mensch dort in einsamer Wildnis!

Das Nahen der Hyäne hat mich daran erinnert, wie lautlos Löwen und Leoparden uns zu beschleichen vermöchten, und lebhaft malt sich die erregte Phantasie derartiges immer wieder aus. Aber wiederum überwiegen die Qualen des Durstes alle anderen Gefühle. Die Schläfen pochen, kurz und heftig hämmert das Herz, subjektive, höchst wundersame Halluzinationen lösen sich aus, das Blut ist verdickt, und immer brennender und zehrender verlangt der Organismus nach Wasser. Aber warum mußte ich auch gerade heute im Sonnenbrande mehrere Dauerläufe hinter angeschossenem Wilde machen und so meinen Organismus im Zinne des Wortes ausdörren!

Unter den tausenderlei Gedanken und Ideen, die fieberhaft mein Hirn durchkreuzen, tritt immer wieder der Hauptgedanke in den Vordergrund: Wasser, Wasser!

Was gäbe ich jetzt für einen Becher Wasser! Besäße ich eine gewisse Summe Geldes – sagt sich die Phantasie – und nichts weiter, wäre diese Summe mein ganzer Besitz, so würde ich gern ein Drittel, nein, die Hälfte um einen Schluck Wasser geben! Nicht doch! Bedingungslos die ganze Summe! – Rauschende, kühle Quellen, Wassernixen, und tausend ähnlichen Spuk zaubert das gequälte Gehirn sich hervor. Aber alles ist nutzlos und ich, wie meine in dumpfer Resignation dahinbrütenden Schwarzen müssen dursten, dursten. – – –

Immer kleiner, immer unfühlbarer und schneller wird der Pulsschlag, quälender der Durst – wir selbst lethargischer. – – –

Der einzig wertvolle Besitz zu dieser nächtlichen Stunde ist die Waffe und das Gefühl, unter Umstanden mit für andere eintreten, den Farbigen aber ein Beispiel geduldiger Überwindung des Durstes geben zu müssen, obwohl sie nicht annähernd so leiden, wie ich selbst. –

So verrinnt schleppend und schleichend langsam Stunde auf Stunde. Die Hyäne weicht nicht von hinnen, bis wir sie schließlich kaum noch beachten.

Als hätte sich alles gegen uns verschworen, bleibt der Nachthimmel hier in der Nähe der Bergzüge wolkenverhangen und lichtlos. Drückend heiß und schwül bleibt infolgedessen die Temperatur; die brennende Hitze, die die Erdrinde am Tage aufgesogen, wird nicht im geringsten durch Ausstrahlung zum Weltenraum hin vermindert.

Da endlich trifft ein wohlbekannter Ton aus Vogelkehle mein Ohr: ein kleiner Fliegenfänger grüßt den nahenden Morgen mit leisem Zwitschern. Noch aber lastet Dunkelheit über der Steppe. Doch nun verschwindet sie schnell, und wir können, immer noch umherirrend, immer noch ohne Ahnung über die einzuschlagende Richtung, wenigstens wieder vorwärtsschreiten! Nach stundenlangem Umherirren in der dicht verwachsenen Dornenwildnis, Erklimmen von Bäumen behufs Orientierung, finden wir endlich den trocknen Bachlauf, der, hier bereits versiegt, am Fuße des Berges unser Lager mit reichlichem Wasser speist. Atemlos folgen wir seinem Laufe aufwärts, und die erste geringe Wassermenge, die wir in seinem Bette antreffen, gewährt uns endlich die über alles ersehnte Labung.

Es klingt vielleicht schwer verständlich: aber ich habe mich an diesem Morgen im Lager gebadet, habe immer und immer wieder mit Händen ins Wasser gegriffen, habe immer wieder getrunken und mich an dem köstlichen Naß erfreut, wie im Märchen der Geizhals am aufgestapelten Goldschatz. Von einem englischen Forschungsreisenden, dem ich dies später erzählte, habe ich gehört, daß er Ähnliches erlebt und ähnlich gehandelt hat. Es gleichen sich die auf gleicher Entwickelungsstufe stehenden Menschen sehr, und ähnliche Ursachen lösen bei ihnen ähnliche Empfindungen und ähnliche Handlungen aus.

Durst dieser Art unter der Äquatorsonne muß man selbst empfunden haben, um ihn zu verstehen und um beurteilen zu können, wie sehr man unter seinen Qualen leidet. – – – Doch zurück zur Schilderung meiner ferneren Erlebnisse an jenem Jagdtage:

Die Fährte des Nashorns führt mich nunmehr in durchaus öde, anscheinend jedes höheren tierischen Lebens bare Teile der Steppe. Da wir zuweilen längere Zeit die sich kreuzenden, mehr oder minder undeutlicher werdenden Wechsel benutzen, so leitet uns die Fährte Stunde um Stunde weiter vom Lager ab.

Auch das ist dem Europäer ein recht unbekanntes Gefühl, daß er jeden Schritt, den er wandernd vorwärts tut, heimkehrend unweigerlich zu Fuß abermals hinter sich bringen muß! Eine andere Art der Rückbeförderung gibt es in der afrikanischen Wildnis nicht.

Hier klingt ihm nicht das langgezogene Signal: »Jagd vorbei!« Erst wenn das Lager erreicht ist, und selbst dann nicht immer, darf er den Jagdzug des Tages als beendet erachten. Nur so weit darf die Verfolgung einer Fährte ausgedehnt werden, daß das Lager oder eine Wasserstelle erreicht werden kann.

Zuweilen hat das Nashorn, welches wir verfolgen, seinen Tribut von Dornensträuchern, namentlich von den Zweigen der Salvadora persica und von Capparidae-Zweigen erhoben, auch stachelige Aloepflanzen hier und da aufgenommen. Aber es war anscheinend schon gesättigt, als es sich hier weit in die Wildnis zurückzog, sorgfältig auf seine Sicherheit bedacht. Vielleicht ein dutzendmal kann ich es unterwegs erwarten, dort, wo sich innerhalb der Regenstrombetten üppigerer Pflanzenwuchs findet, in mit Vernonien und Mpele-Mpelesträuchern bewachsenen Oasen; – schnaubend kann es jeden Augenblick dicht vor mir erscheinen! – – –

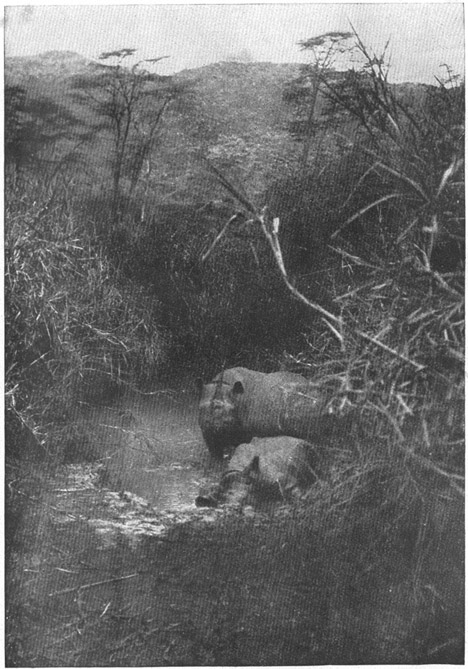

Aber stumm und schweigsam müssen wir immer weiter der Fährte folgen, nicht wissend, ob es möglich sein wird, unser Ziel zu erreichen. Doch, da der Wind dauernd günstig weht, gebe ich die Verfolgung nicht auf; nicht oft steht eine Fährte so gut und gibt so die Möglichkeit der Verfolgung! Jetzt stoßen wir auf zwei taubengroße Sandhühner Eine kleinere Art ( Pterocles exustus Tem.) wie die früher beschriebenen und in ihrem Locken völlig verschieden!, die hier weitab vom Wasser vor uns aufgehen und lautklatschenden Fluges mit lautem »Dj'-ödjö'- djö-wīe« nicht weit von uns wieder einfallen. Wo aber mag der ersehnte Dickhäuter sich niedergetan haben? Schon fallen die Sonnenstrahlen schräg, als plötzlich an einer sehr freien Stelle unter einem kleinen Akazienbaum unser Wild sichtbar wird, nach seiner Gewohnheit mit dem Hinterteile dicht am Stamm und den Kopf nach vorn niedergetan.

Nunmehr die Nerven zusammengenommen! Nur von meinem zuverlässigsten Büchsenträger begleitet, nähere ich mich dem Tiere so vorsichtig wie möglich; da das Rhinozeros ausnahmsweise nicht von Madenhackern begleitet ist, gelingt es mir kriechend, mich auf sechzig Schritte heranzupürschen. Wendet man sich bei solchen Gelegenheiten rückwärts, um dem Gewehrträger irgend welche Befehle im leisen Flüsterton zu geben, so ist es von höchstem Interesse, seine starren erregten Mienen zu beobachten, die um so drastischer auf den Europäer einwirken, als das Weiße der Augen sich in der Physiognomie des Farbigen unter solchen Umständen besonders abhebt.

Noch immer schlummert das Nashorn ohne Ahnung einer Gefahr. Der Unkundige könnte es für einen Termitenhügel, die mächtigen Hörner für dürre, abgebrochene Baumäste halten. Die Färbung des Tieres zeigt uns wieder einmal, wie sehr Nashörner (und Elefanten!) die Farbe des Bodens, auf dem sie sich wälzen, annehmen, und warum die Buren in früheren Zeiten in Südafrika das breitmäulige Nashorn »weißes Nashorn« getauft haben! Die rötliche Färbung dieses vor mir ruhenden Tieres, das sich unterwegs mehrere Male in dem Staube der Steppe gewälzt hat, deckt sich vollkommen mit der roten Farbe des Laterits in seiner Umgebung; die spitzen Ohren, »Lauscher« in des Wortes wahrster Bedeutung, wehren durch lebhaftes Hin- und Herbewegen automatisch die kleinen zudringlichen Fliegen ab und verraten so, daß Leben in dem Koloß ist.

Das Tier wird wie gewöhnlich von sehr kleinen stechenden Fliegen geplagt, die wahrscheinlich eine neue Gattung repräsentieren, am nächsten mit Lyperosia Rond. verwandt und im Jahre 1903 von mir in einer neuen, unbekannten Art aufgefunden worden sind.

Am Mto Nairobi fand ich bereits 1899 die Nashörner sehr geplagt von Östriden-Larven, die in einer bisher unbekannten Form oft zu vielen Hunderten ihre Metamorphose im Magen ihrer gewaltigen Wirtstiere durchmachten. Wenn man bedenkt, daß diese ekligen Schmarotzer bis zu 32 Millimeter lang und 14 Millimeter breit werden, so begreift man, wie sehr sie die Nashörner unter Umständen peinigen können, und wie diese bestrebt sind, wenigstens ihre Quälgeister, die Fliegen, abzuwehren, denen sie u. a. diese Larven verdanken. –

Mein Nashorn hat von dem nahenden Feind noch nichts gemerkt. Ich werfe abermals einen Blick auf meine Büchse; sie ist längst gestochen und in Ordnung. Auch zwischen das Visier hat sich nichts geklemmt; von den schrägen Sonnenstrahlen beleuchtet, bietet mir das gewaltige Wild ein gutes Ziel. Doch es muß fallen, ehe es uns etwa angreifend erreicht; schützende Deckung für uns ist nicht vorhanden. Aber schlafend soll es nicht gemordet werden; ein kurzer lauter Ruf, von mir ausgestoßen, erschallt.

Fremdartig mutet mich die eigene Stimme in dieser weltfremden Einsamkeit an. Wie vom Blitz getroffen, mit unglaublicher Schnelligkeit springt das Nashorn auf, die Lauscher spitz nach vorn gerichtet, halb schräg mir eine gute Gelegenheit zum Blattschuß bietend.

Mein Schuß ertönt! Fauchend und schnaubend wie eine Dampfmaschine wirft sich das Tier, seinen Feind suchend, zweimal im Kreise herum, schneller wie selbst ein wendiges Pferd unter dem Reiter es vermöchte! (Der Leser muß nicht vergessen, daß die Nashörner sehr nah mit den Pferden verwandt sind und beispielsweise das von mir dem Berliner Zoologischen Garten mitgebrachte Nashorn dort später an einer Krankheit starb, an der sonst allein Pferde eingehen.) Aber schon hat meine Büchse ein zweites Mal gesprochen, und mit dem Knall bricht das mächtige Wild zusammen; nur der schwere Schädel schlägt im Todeskampfe dröhnend noch einige Male auf den steinigen Boden der Steppe auf. Vorsichtig nähere ich mich dem Erlegten; die kleinen blinzelnden Lichter veranlassen mich zu einem Fangschuß ins Ohr, und schwache Reaktionen noch vorhandenen Lebens werden durch ihn – wie ich erwartete – ausgelöst.

Eine auf diese Weise allein ausgeübte Jagd auf so wehrkräftiges Wild gewährt dem Jäger einen hohen Genuß!

Nunmehr lasse ich die Kopfhaut abziehen, die Hörner aber loslösen, eine Arbeit, bei der meine Beile und Seitengewehre gute Dienste leisten. Mindestens eine Stunde erfordert die kunstgerechte Loslösung der beiden langen, an der Basis sehr dicken Hörner.

Ick habe einen sehr bejahrten Bullen erlegt, dessen Hörner im allgemeinen niemals so lang und dünn sind, wie die einer Kuh, an Umfang dafür aber erheblich stärker und klotzartig massiver gestaltet.

Die Träger beladen sich nunmehr mit den besten Fleischstücken; dann wird der Rückmarsch zum Lager angetreten. Spät nach Mitternacht wird dieses erreicht; etwa 72 000 Schritte zeigen meine Schrittmesser an, eine gute Leistung in Anbetracht des Klimas, und nur möglich für jemanden, der sich monatelang »eingegangen« hat.

In der Morgendämmerung eines Oktobertages verlasse ich abermals mit einer Anzahl meiner Leute das Lager, um die Höhenzüge des Donje-Erók-la-Matumbáto in ihren südlichen Ausläufern zu besteigen.

Seit einiger Jeit lagerte ich am »Ngare na lálla« im Masaidistrikte Matumbáto in der Nähe des Kilimandscharo.

Lange folgen wir dem Bache. Dann führt ein pfadloser Weg durch die von vielen periodischen Regenstrombetten durchschnittene, langsam ansteigende Hochsteppe zum Fuß der Hügel, die im Süden dem finstern Donje-Erók vorgelagert sind.

Zahlreich sind die Fährten und Spuren der Tiere, die in der Nacht ihre Tränkstellen am Bache aufgesucht haben und nun wieder in die weite Steppe zurückgewechselt sind.

Kleine Rudel von Grantgazellen, Thomsongazellen und Impallahantilopen werden hier und da flüchtig, auch stoße ich auf zwei oder drei scheue zierliche kleine, vollkommen rot gefärbte Antilopen. Es sind Steinantilopen ( Raphiceros neumanni Mtsch.), die, in ihrer Färbung dem roten Steppenboden vorzüglich angepaßt, uns sehr nahe herankommen lassen, ehe sie plötzlich – viele Haken schlagend, – flüchtig werden, um eilig im dürren Steppengrase zu verschwinden.

In wolkenloser Bläue wölbt sich das Firmament über unseren Häuptern; der Tag wird zweifellos drückend heiß werden!

Jetzt aber ist die Tierwelt noch überall rege und namentlich in der Nähe des Bachlaufes tun wir ein paar der riesigen Hornraben, von den Masai ol Mungŭk genannt, auf, dann eine Menge von Frankolinen und auch zwei große Ketten von Perlhühnern. Letztere lassen beim Aufgehen ihrer vielköpfigen Scharen ihr schwer wiederzugebendes, lautes eigentümlich metallisch klingendes Locken vernehmen, etwa wie Rschrschek-grrrr-ek-ek-ek-ek-ik-ik-ig-ig-ig ... lautend. Die klugen Tiere fallen nach einigen hundert Schritten wieder ein und bringen sich dann in überraschend schnellem Laufe in Sicherheit.

Seltsame Vögel erregen jetzt meine Aufmerksamkeit, es sind die scheuen, an den Baumstämmen häufig mit dem Kopf nach unten herumkletternden und flatternden Spotthopfe ( Irrisor senegalensis somaliensis Grant), die el'gonōni der Masai, deren gelles Gelächter weithin durch die Buschsteppe erklingt, um von den charakteristischen, hundegebellartigen und blökenden Tönen des Lärmvogels ( Chizaerhis leucogastra Rüpp) beantwortet zu werden, dessen Stimme den Unkundigen stets veranlassen würde, nach verirrten Lämmern einer Schafherde Ausschau zu halten.

In einer Entfernung von zweihundert Schritten bemerken wir jetzt drei der riesigen Trappen ( Otis kori Burch.). Scheu und vorsichtig äugen sie nach uns hinüber, sich Schritt für Schritt, in langsamem Laufe, dabei in eigentümlich steifer Haltung entfernend. Als wir jedoch schnellen Schrittes uns den Vögeln nähern, gehen sie schweren und gewichtigen Fluges auf. Dabei nehmen sie anfänglich auf dem Boden einen Anlauf, dann aber trotz ihrer Schwere mit ihren mächtigen Schwingen mit überraschender Leichtigkeit die Luft durchsegelnd und sich in Sicherheit bringend. Die Riesentrappe beobachtet man niemals in großen Gesellschaften wie die europäische Trappe, aber ihre auffallende Erscheinung bildet einen besondern Schmuck der ostafrikanischen Steppe. Um die Mittagszeit der heißen Periode des Jahres ist unser Vogel unschwer mit der Büchse zu erlegen, zu den andern Tageszeiten aber zeigt er sich recht vorsichtig.

Keine der geschauten Wildarten vermag mich heute in meinem Marsche aufzuhalten.

Nur hier und da verharre ich einige wenige Minuten, um irgend welche mich besonders interessierende Tiere eine kurze Weile zu beobachten. So fesseln die zierlichen Windspielantilopen ( Madoqua kirki Gthr.), in Sprüngen von zwei oder drei Stück vereinigt, meine Aufmerksamkeit. Meine gut eingeübten Leute – geschlossen Mann an Mann marschierend – versinken währenddessen in den Erdboden: So schnell kauern sie sich auf ein leises Zeichen nieder und verharren vollkommen regungslos, bis ein neues Zeichen von mir ihnen gestattet, sich wieder aufzurichten.

Nach zweistündiger Wanderung und Überwindung einer ganzen Anzahl der öfter mehr denn zehn Meter tief eingeschnittenen schroffen Regenstrombetten zeigen sich plötzlich im felsigen und dornigen Revier der ersten, dem Gebirgsabfall vorgelagerten Hügel zwei in eiligen Fluchten dahinhuschende, grünlich grau gefärbte Antilopen, deren Erscheinung erheblich von dem Wild der Ebene absticht.

Es sind jene prachtvollen, die Gemsen in Afrika vertretenden kleinen Bergantilopen, die Klippspringer, von den Masai nach meinen Erkundungen »en 'ngnóssoirú« genannt.

Die einzige Antilopenart Europas, die Gemse, findet sich in Afrika nicht, das prächtige Steinwild dagegen in einer Steinbockart nur im Norden des Erdteils. Über weite Gebiete des schwarzen Kontinents jedoch verbreitet, belebt die Berge der in ein eigentümlich starres granenartig gebildetes Haarkleid gehüllte Klippspringer.

Den Jäger zwingt diese eigenartige Miniaturgemse zu höchst anstrengenden Pürschen in der afrikanischen Bergwelt und bietet ihm daher reizvolle Jagdgelegenheit.

Meine Karawane durchklettert eine Felsschlucht.

Unsere Miniaturgemsen leben in kleinen Sprüngen bis zu sechs und acht Stück, auch paarweise, sowohl an den schroffen Berghängen als auch zuweilen in der zerklüfteten Hochsteppe überall da, wo Ansammlungen von Felsen und Steinen, selbst Lavablöcken ein ihnen zusagendes Revier bilden.

In Abessynien fand man den Klippspringer in Höhen von über 3000 Meter. Wie hoch er ins ostafrikanische Hochgebirge hinaufsteigt, vermag ich nicht zu sagen; aber wo schroffe Felswände von steilen Tälern unterbrochen sind, wo eine dornige dürftige Flora zwischen Felsgestein und Felsblöcken in einer Höhe von mindestens 1200 Metern über dem Meeresspiegel gedeiht, da ist der Klippspringer in seinem Reich.

Wie Gummibälle, fürs Auge mehr fliegend wie springend, bewegen sich die geschickten und graziösen Tiere von Felsblock zu Felsblock, plötzlich bewegungslos geraume Zeit mit dicht zusammengestellten Läufen verharrend, dann wieder mit einem hellen Warnungspfiff schattengleich in den Berghalden verschwindend – um nun abermals von einer neuen eilig erreichten Felswarte aus Umschau nach dem Störer ihres Bergfriedens zu halten!

Heute zeigen sich die Klippspringer besonders scheu und entschwinden zwischen den dürren Gräsern meinen Blicken. Nur ein Bock, von meinen unterhalb aufsteigenden Leuten auf seiner Flucht fortprellend, kreuzt plötzlich meinen Weg und gibt mir, als er einen Augenblick auf einem Felsblock nach mir hinüberäugt, Gelegenheit zum Schusse.

Über das uns trennende Tal hinüber erreicht ihn auf fast zweihundert Meter meine Kugel. Ich sende zwei zuverlässige Träger mit der Beute ins Lager zurück, wo die Haut mit besonderer Vorsicht präpariert werden muß, da die Haare allzu locker sitzen und bei der geringsten Unvorsichtigkeit auszugehen pflegen.

Nunmehr müssen wir, oft auf Händen und Füßen, uns mühevoll im heißen Sonnenbrand an der Berglehne aufwärts arbeiten. Die Felsblöcke sind bereits von der Sonne sehr erwärmt. Neugierig beäugen uns Eidechsen und Geckonen, um gleich darauf im Grase oder in Felslöchern dicht vor uns zu verschwinden. Je höher wir steigen, um so mehr Pflanzen und Gräser finden wir, die noch nicht völlig von den Sonnenstrahlen verdorrt sind. Das Jägerauge gewahrt nun bald zwischen den Felsblöcken große Ansammlungen von kaninchenartiger Losung, welche auf das Vorhandensein von zahlreichen Klippschliefern schließen lassen.

Und in der Tat ist diese Bergwildnis aufs reichste belebt von jenen Miniaturhuftieren, deren schon die Bibel aus grauen Zeiten Erwähnung tut, und die der Zoologe seltsamerweise als Verwandte des gewaltigen Nashornes klassifizieren muß. ...

Verschiedenartig haben sich die Schicksale dieser so verschiedenen »Verwandten« gestaltet.

Dank ihrer Größe und Kraft beherrschten die Nashörner in mehreren Arten durch Hunderttausende von Jahren ihre weiten Gebiete; lange trat ihnen kein ebenbürtiger Gegner im Kampf ums Dasein entgegen. Aber anfänglich mit Hilfe des tückischen Pfeilgiftes – jener ingeniösen raffiniert erdachten Jagdart der Giftschlangen in der Hand des Menschen – und heutigentages mit Hilfe nur wenige Millimeter großer, aus weiter Entfernung in den Körper der Tiere entsandter Metallstücke gelang und gelingt es den Menschen, diese Riesen zu dezimieren; bald wird er sie vernichtet haben.

Da haben die unscheinbaren, in unzugänglichen Felswildnissen heimatenden Vettern der Nashörner, die Klippschliefer, ein besseres Los gezogen. Kaninchenartig lebend, scheu und vorsichtig, wenigstens in alten Exemplaren die Geduld des menschlichen Jägers auf harte Proben setzend, werden sie noch lange, lange Zeiträume das letzte Nashorn des Erdballes überdauern ...

Den Jägersmann kann dieses kleine Wild nicht besonders interessieren, es sei denn, daß er einen Büchsenschuß auf einen der sich in der Morgensonne wärmenden alten Klippschliefer versucht. ...

Will man sich, etwa zum Zwecke der zoologischen Sammlung, einer größeren Anzahl der verschiedenen Altersstufen bemächtigen, so heißt es, mit der Schrotflinte bewaffnet, sich geduldig dem Ansitze widmen, denn Stunden können verrinnen, bevor die erfahrenen alten Tiere ihre Verstecke wiederum verlassen und sich dem Schusse darbieten. Auch dann noch müssen die Getroffenen vor Erreichung ihrer Felshöhlen verenden; anderenfalls sind sie für den Jäger rettungslos verloren.

Die Jagd auf Klippschliefer scheint mir daher manche Ähnlichkeit mit der auf das Murmeltier unserer Alpen zu haben. Wie das Murmeltier in frühern Zeiten, suchen heute die Klippschliefer zur Regenzeit tiefer gelegene Gebiete der Steppe auf. Zur trockenen Jahreszeit ziehen sie sich in ihre Bergreviere zurück, wo sie dann stets an Gräsern, Blattwerk und Stauden Äsung, wenn auch dürftige, finden.

Die Klippschliefer achten sehr auf den warnenden Pfiff der Klippspringer, der afrikanischen »Zwerggemse«, und man beobachtet beide Tierarten in nächster Nähe nebeneinander, offenbar in Freundschaft zusammenlebend.

Häufig habe ich beobachten können, wie die Raubadler ( Aquila rapax Tem.) Jagd auf junge Klippschliefer machten. Beim Erscheinen eines dieser die Berghänge abstreifenden Adler verschwinden die Klippschliefer blitzschnell und für längere Zeit in ihren Bauten. Auch haben sie gewisse, große Sicherheit bietende Felshöhlungen, in die sie sich bei nahender Gefahr gemeinschaftlich, oft in größerer Zahl, zurückzuziehen pflegen.

Weiter und weiter führte mich mein Weg bergaufwärts; die Hitze macht sich immer mehr geltend, und mühsam gilt es, sich durch die dornenbewachsenen Täler bergaufwärts einen Weg zu suchen. Aber endlich haben wir den Kamm der ersten Hügelkette erreicht, und schon bietet sich eine wundervolle Fernsicht in die weite Wildnis.

Zu unseren Füßen liegt inmitten der fahlen Steppe lang dahingezogen ein grüner Streifen; es ist der Lauf des Baches, an dem ich mein Lager aufgeschlagen habe. Weit in der Ferne, in der Richtung seines unteren Laufes, künden in einer sich langgestreckt hinziehenden Senkung des Steppengebietes, nun vergilbte, trockene Schilfwälder, uns jene periodischen Sumpfseen an, die zur Regenzeit von den Wassern des Baches gebildet werden. Darüber hinaus und überall, wohin unser Auge reicht, schimmert die unendliche Steppe in zitterndem Licht, aufs grellste beleuchtet von den flimmernden Sonnenstrahlen.

Die aufsteigenden, heißen Luftwellen lassen das ganze ungeheure Gebiet in ein strahlendes, das Auge blendendes Geflimmer getaucht erscheinen. Immer wieder muß die Erfahrung, muß der Verstand die vermeintliche Wahrnehmung unseres Auges korrigieren, die sich über die Entfernungen, über die Größenverhältnisse und die Plastik der unermeßlichen Steppe täuschen will.

Und in der Tat, während das Auge vermeint, dort unten Wildherden zu erblicken, vermögen wir mit bloßem Auge kaum – fast nur mit dem Glase – die großen Flächen unserer Zelte da unten inmitten des Lagerplatzes wahrzunehmen.

Interessant ist es, daß die mit Kupferoxyd grün gebeizten Zeltwände sich im Sonnenlicht so deutlich von ihrer Umgebung abheben.

Trotzdem ich weiß, daß die am Lager stehenden Akazien gegen neun Meter in die Höhe messen, erscheinen sie mir strauchartig klein, und von den das Lager belebenden Menschen vermag ich kaum einen einzigen mit bloßem Auge zu erfassen.

Eine nicht in Bewegung befindliche Elefantenherde würde dort unten kaum sichtbar sein. –

Wie klein, unbedeutend und hilflos erscheint der Mensch wieder einmal hier oben in der freien, herrlichen, großartigen Natur, in deren stiller, erhabener Unendlichkeit er fern und abgeschnitten von allen menschlichen, modernen Verbindungen sich allein überlassen ist, – im Kampfe mit diesen unendlichen Entfernungen, die er allein durch das Spiel und die Kraft der eigenen Muskeln überwältigen muß –, im Kampfe auch vielleicht mit feindlichen, unholden und für andere Ideale in den Tod gehenden Menschenrassen – im Kampfe endlich mit einer ursprünglichen Tierwelt, den er noch dazu herausfordert, und mit den tückischen Gefahren eines Klimas, das ihm, dem Nordländer, nicht günstig ist.

Aber wiederum löst diese weltferne Einsamkeit in ihrer furchtbar feierlichen Stille alle jene Empfindungen höchsten, befriedigendsten Genusses aus, den die beschauliche Betrachtung erhabenster und reinster Schönheit gewähren kann.

Nie habe ich stilleren, erhabeneren und heiligeren Waldfrieden erlebt, nie die unendliche Schönheit und ursprüngliche Harmonie unberührter Natur tiefer empfunden, wie auf den weltfernen Berggipfeln der einsamen, unendlichen Masai-Nyika.

Herrlich violett gefärbte Blumenbeete, wie ich solche im Gürtelwalde des Kilimandscharo beispielsweise von einer schönen Balsamine, einer Impatiensart gebildet fand, sah ich freilich in diesen Wäldern nicht, dafür aber bieten die mit Hymenophyllaceen, Moosen und Flechten bewachsenen und behangenen Bäume einen um so eigenartigeren Anblick. Neben den undurchdringlichen Bambuswäldern in andern Teilen Afrikas haben mir diese im geisterhaften bleichen Schmuck langer, wallender Bartflechten vegetierenden Baumhaine den größten Eindruck gemacht.

Und sie vegetieren tatsächlich nur, denn wie Professor Volkens ausführt, ersticken diese Kryptogamen in der Tat in vielen Fällen ihre Wirte ... ...

Doch nicht lange dürfen wir uns unseren Gedanken überlassen. Auf dem Kamme der Vorberge gilt es, nunmehr auf den ausgetretenen Elefanten- und Nashornwechseln mit größerer Leichtigkeit, vorwärts schreitend, in die eigentliche finstere Bergwelt des 2000 Meter hoch sich isoliert auf dem Masai-Hochplateau erhebenden Donje-Erók einzudringen.

Da gilt es, jede Muskel anzuspannen; Ströme von Schweiß müssen fließen, bis das Ziel erreicht ist – – Wiederum empfinde ich die Wohltat meiner eigenartigen Kleidung. Wie stets ist mein Oberkörper nur von einem seidenen Hemd bedeckt, das Arme und Brust frei läßt. Aber Bergsteigen im zerrissenen Hochgebirge unter der Äquatorsonne ist kein Kinderspiel und stellt die höchsten Anforderungen an die nordische Konstitution und den Organismus.

Kein anderer Den Gipfel des Ngaputúkberges und die verschiedenen Gipfel des Donje-Erók-la-Matumbáto darf ich annehmen als erster Europäer 1899 bestiegen zu haben. Europäer vor mir hat diese schweigenden Bergwälder aufgesucht; nur Graf Teleki und von Höhnel haben am Fuße des Berges vor langen Jahren, auf ihrem denkwürdigen Entdeckungszug zum Rudolf- und Stephaniesee, gelagert. Doppelt begehrenswert, doppelt anziehend und verheißungsvoll scheint mir daher eine Erforschung dieser Bergwelt und ein Eindringen in ihre Geheimnisse.

Zu unserer rechten Seite ziehen sich langgedehnte, grasbewachsene Hügelketten hin, von steil eingeschnittenen, jetzt trockenen Bachbetten unterbrochen. Wiederum stoßen wir auf eine in der Steppe nicht vorkommende Wildart. Erst ein, dann zwei und nun ein viertes Stück Wild wird plötzlich vor uns flüchtig! Alle vier Antilopen ästen offenbar in jenem Tälchen, als unser Erscheinen sie plötzlich überraschte. Es ist der schöne und eigenartig behaarte, durch außerordentlich lange Wedel ausgezeichnete, in Sonnenbeleuchtung fast weiß schimmernde Bergriedbock ( Cervicapra chanleri Rothschild), diese vor mir in Ostafrika nur von dem amerikanischen Reisenden Chanler aufgefundene Wildart. Eine Doublette auf einen Bock und ein Tier verschafft mir zwei prachtvolle Stücke für meine Sammlung: Kaum ein einziges europäisches Museum durfte sich bisher des Besitzes dieser gleichwohl in gewissen Höhenlagen der ostafrikanischen Bergwelt gar nicht seltenen Antilope rühmen.

Wiederum sondere ich zwei Leute meiner Karawane behufs Transportes des erlegten Wildes ins Lager ab. Mit den andern schreite ich nun südwärts weiter, in der Richtung der höchsten Erhebung des eigentlichen Bergmassivs. Nach einer halben Stunde zeigt mir mein Auge unterhalb unseres Standortes in einer Talmulde einige deutlich von der Grasfläche abstechende große Geschöpfe, die ich alsbald als Elenantilopen erkenne.

Doch eine Pürsche auf diese kapitalen Antilopen würde mich allzusehr von meinem Wege abbringen. So schreiten wir vorwärts, noch einige Male auf Klippspringer und Bergriedböcke stoßend, und in einem der durchkletterten Täler auch zwei flüchtige Buschböcke einen Augenblick innerhalb der Stauden wahrnehmend.

Von einer gewissen Höhe an finde ich die Bergkuppen immer mehr vegetationsbedeckt, anfänglich mit Baumstauden, dann aber mit hochstämmigem, flechtenverhangenem Walde. Fast unvermittelt führt mich plötzlich der von mir eingehaltene, wohl seit urgrauen Tagen ausgetretene Elefanten- und Nashornwechsel in den kühlen, schattigen Hochwald ... ...

Überall schon auf unserem Wege fand sich die frische Losung, fanden sich frische Fährten zahlreicher Nashörner; auch Elefanten haben offenbar vor einigen Wochen hier ihren Weg genommen. Aber nun, mit dem Eintritt in den eigentlichen Hochwald, mehren sich diese Spuren allenthalben.

Sobald wir von einem der aussichtsfreien, höheren, nackten Felsgrate einen Ausblick gewonnen haben, sehen wir die Bergrücken des Donje-Erók sich vor unsern Augen hinziehend, im Süden steil nach der Steppe abfallend, nordwestlich aber in einer Anzahl flacher Hügel in die Steppe übergehend, in zahlreichen und viel verzweigten, waldbedeckten Kämmen, und von Tälern durchfurcht. Zwei Bäche ergießen sich in der Richtung nach Norden und Osten, beide jedoch um in der trockenen Zeit sehr bald am Fuße des Berges zu versiegen. Wochenlang müßte der Wanderer das Gebirge durchklettern, um sich einigermaßen über dessen eigentlichen Aufbau zu orientieren.

Wo wir nun, einem der Bergrücken folgend, das hier und dort auftretende, dichte Unterholz durchschreiten, stoßen wir fast auf Schritt und Tritt, wie ich das früher ausgeführt, auf die zahlreichen Lagerstätten der Nashörner.

Bevor ich aber noch einen jener hier so gefährlichen Dickhäuter antreffe, werden plötzlich dicht vor mir zu meiner größten Überraschung einige riesige Tiere mitten in der Dickung flüchtig, und halblaut ruft mein Büchsenspanner hinter mir. »Umbogo Bwana!« »Büffel, Herr!«

Doch es sind keine Büffel, obwohl ich in ähnlichen Höhenlagen auf anderen Bergen der Steppe Büffelschädel, wohl aus dem Jahre 1891, dem Jahre der Rinderpest, auffand, sondern wiederum Elenantilopen. Diesmal erlege ich einen kapitalen Bullen aus dem Sprunge von mehreren Stück. Auf meinen Blattschuß springt er steif mit allen vier Läufen in die Luft, bricht nach einigen Fluchten zusammen und gibt uns Gelegenheit, uns mit vortrefflichem Wildpret reichlich zu verproviantieren.

Acht Leute bezeichne ich, welche die Haut und die Hörner zum Lager zu schaffen haben. Es bleiben mir reichlich genug Träger, an zwölf Mann, um meinen Marsch und die Erkundung des Bergwaldes fortzusetzen, ohne mich lange mit dem erlegten Wilde aufzuhalten.

Doch seltsamerweise stoße ich nun, an der Spitze meiner Leute marschierend und vorsichtig durch Busch und Gesträuch meinen Weg suchend, bereits nach wenigen Minuten unverhofft auf das erste Nashorn, einen Bullen, den ich dreißig Schritte vor mir, eben aus seinem Lager aufstehend, wahrnehme!

Ich kann nur seinen Kopf mit den Hörnern erblicken. Das Tier steht unbeweglich und sucht sich über die Nahenden zu orientieren, da der Wind für uns günstig steht.

So unmittelbar nach meinem Schuß auf die Antilope hätte ich kein »Pharu« hier vermutet! Allerdings lag es in einer Senkung in seinem Lager, und die uns umgebende Dickung mag wohl den Knall des Büchsenschusses vollständig gedämpft haben, oder der Schall war von dem Nashorn, das an den Schall des Donners der Berggewitter gewohnt war, nicht beobachtet worden.

Instinktiv verharren meine Leute wie die Salzsäulen, da ich außer dem blitzschnellen Griff nach meiner Büchse keine Bewegung mache. Da wirft das »Pharu« sich herum; polternd und krachend wird es den Bergabhang hinab flüchtig und unseren Blicken unsichtbar.

Ich hatte weder die Absicht gehabt, es zu erlegen, noch auch konnten mich seine nicht sehr starken Hörner besonders reizen. Aber vorsichtig geworden, setzen wir nunmehr Schritt für Schritt unseren Weg durch die Dickung fort, auf das sorgfältigste ausspähend und unser Ohr soviel wie möglich anstrengend.

Bald stoßen wir auf eine ganze Anzahl frischer Lagerstätten von Nashörnern, in der Art von Straußennestern in den Boden ausgehöhlt und vielfach mit frischen Spuren der Benutzung.

Die meisten der Nashornlager befinden sich unter schattenspendenden Sträuchern, einige aber auch völlig im Freien; letztere werden wohl hauptsächlich bei bedecktem Himmel und kühler Temperatur benutzt.

Jetzt heißt es, ganz besonders vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts dringen. Jedes vor uns aufgehende Wild – Buschböcke pflegen dort nicht selten zu sein – läßt uns selbstverständlich mit angehaltenem Atem stehen bleiben, bis wir uns überzeugt haben, daß es nicht Nashörner sind.

Wo der dichte Pflanzenwuchs lichter wird, können wir sorgloser, immer den Bergkämmen folgend, die die einzelnen Felsgipfel des Gebirges verbinden, voranschreiten. Aber immer wieder treffen wir auf den Kämmen der Berge auf dichtes Buschwerk, in dem, wie gesagt, Lagerplatz an Lagerplatz der Nashörner sich befindet.

Die Dickungen sind vielfach mit der von den Masai ol Orianéne genannten Waldrebe ( Clematis sunensis) bewachsen, deren fedrige, perückenartige, weiße Fruchtbestände allenthalben sichtbar sind. Auch verschiedene, von Elefanten mit Vorliebe aufgenommene Kompositen und eine von den Wandorobbo »Mukúnja« genannte, von Baumschliefern gern angenommene Leguminose sind besonders häufig.

Dort, wo sich freie Aussicht in die Steppe bietet, sehen wir die schweigende, gewaltige Steppe sonnenerglüht zu unseren Füßen liegen. Über uns wölben die mit phantastischen, langwallenden, weißlichen Bartflechten gezierten, hochstämmigen Bäume ihre Kronen – Ruhe und heiliger Frieden herrscht in diesen dunklen Bergwäldern ... ...

Selbst die Vogelwelt ist nur spärlich vertreten, und außer Buschböcken erblicken wir nur selten aus der Welt der Antilopen die kleinsten und heimlichsten Zwerge, die Duckerantilope ( Sylvicapra ocularis Thos.). Bewegungslos, mit ihren fabelhaft großen Lauschern fremdartig ausschauend, äugen sie einen Augenblick im Unterholz den Eindringling an und verschwinden dann in dichtem Strauchwerk.

Jetzt ganz plötzlich, an einer ziemlich freien Stelle, schnaubt es unter uns im Tale. Zwei Rhinozerosse, die offenbar unser Nahen bereits bemerkt hatten, aber nun erst durch ihren fabelhaften Geruchssinn genau über die Ankömmlinge orientiert wurden, brechen gleich Dampfmaschinen schnaubend – anfänglich unmittelbar auf mich los stürmend, dann aber plötzlich abschwenkend – quer über unseren Pfad und verschwinden in der jenseitigen Talsenkung.

Beide Kolosse, mit charakteristisch hoch erhobenen, hin und her geworfenen, mit riesigen Doppelhörnern geschmückten Köpfen, rasen so über eine völlige freie Lichtung, nicht weiter als fünfzig Schritte an mir vorbei.

Die Büchse fest umspannt, warte ich, während meine Leute rechts und links hinter Baumstämmen Deckung suchen, ihres Angriffs. Aber ich bin erfreut, als ein solcher nicht erfolgt.

Krachend, polternd und schnaubend hören wir noch eine ganze Weile beide Tiere bergabwärts flüchtig werden, und mit immer größerer Vorsicht kann ich meinen Weg fortsetzen.

Aber will es nun der Zufall, daß ich die nächsten beiden Stunden nicht mehr unmittelbar auf Nashörner stoße, oder haben die Tiere unser Nahen bemerkt und sind flüchtig geworden, bevor wir ihre Lagerstätten erreichen?

Eine der höchst gelegenen Felsenkuppen erklimmend, gebe ich mich eine halbe Stunde dem Genusse hin, die unendlich prächtige Fernsicht in die weite Steppe zu bewundern. Kaum aber habe ich meinen Weg in der Richtung auf einen zweiten Berggipfel verfolgt, als wir plötzlich in ein so unbeschreiblich dicht verwachsenes Strauchwerk geraten, daß uns nunmehr tatsächlich jede Aussicht, auch nur wenige Fuß weit, versperrt ist.