|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Islands einzige »Burg«-Ruine: Borgarviki, von Südosten gesehen.

Vier Dutzend Deutsche mögen in diesem großen Island herumlaufen, davon dreieinhalb in der Hauptstadt; der Rest verkrümelt in kleineren Orten. Gegenüber den hunderttausend Isländern gewiß nicht viel, den Herren Isländern aber doch noch zu viel, wie wir hernach hören werden. Und in der Tat, die Deutschen hier sind keine Veilchen, die im Verborgenen blühen. Auf Schritt und Tritt stolpert man, sozusagen, über sie, überall machen sie sich bemerkbar. Der Rahmen, innerhalb dessen sich ihr Leben abspielt, ist groß. Er reicht vom Apostolischen Präfekten bis zu Halberstädter Würstchen. Buntscheckig ist die Zahl der Berufe und Stellungen, die sie einnehmen: Geistliche, Kaufleute, Zuckerbäcker, Handwerker, Studenten, Musiker, Friseuse, Chemiker, Photograph – – und auch noch ein veritables »Federvieh«, nämlich der Verfasser. Von ihnen allen dürfen wir jetzt wohl ein bißchen erzählen.

Mit dem Apostolischen Herrn Präfekten sei begonnen, er hat unter den Deutschen »gesellschaftlich« die höchste Stellung. Die nimmt er auch »geographisch« ein, thront buchstäblich über allen, nämlich auf der höchsten Kuppe des einen der beiden Reykjaviker Stadthügel. Der katholische Klerus hat seit jeher Blick wie Vorliebe für landschaftliche Schönheit gehabt und vorzüglich verstanden, für seine Ansiedlungen just immer den malerischsten Punkt herauszufinden. Die herrlichste Gegend, die bevorzugteste Örtlichkeit waren ihm grade gut genug, Kirche, Kloster, Pfarrhaus dort zu errichten. Die Herren bauten nicht nur gut und voller Geschmack, sie sorgten für passende Nachbarschaft in der Natur, die Schönheit ihres Sitzes zu heben, zu unterstreichen. Sie sorgten auch dafür, daß sie selber von der Stätte ihres Wirkens malerischen Ausblick hatten, hinaus über ein liebliches Gelände, in ein friedliches Tal, auf himmelstürmende Berge auch. Der erste Blick am jungen Morgen sollte erinnern, wie schön der Schöpfer die Welt gemacht, durch ersten Eindruck der rechte fromme Sinn zum frommen Werke geweckt werden. Dieser echt christlich gedachte Wunsch läßt sich jeder katholischen Gegend ablesen; tausend Beispiele bietet Süddeutschland. So hat auch die kleine tätige katholische Mission in Reykjavik gewußt, den Platz in der Stadt zu besetzen, der den köstlichsten Ausblick gewährt. Im Osten, ihr zu Füßen, hinaus sich ziehend zum andern Stadthügel, breitet sich das Häusermeer. Im Norden die mächtige Esja hinter der meerblauen Bucht, im Westen der Ozean, im Süden das anmutig gewellte Flachland, in der Ferne begrenzt von geheimnisvoll grüßenden Bergketten. Auf hundert Kilometer rings schweift der Blick vom flachen Dache des Pfarrhauses ungehindert in die Weite, über ein erhaben schönes Landschaftsbild. – Kehrt er zurück zum nächsten, so wird der Besucher erinnert, daß hier nicht allein Gott gepriesen, sondern werktätige Menschenliebe geübt wird. Da steht das große katholische Krankenhaus, so freundlich und einladend, daß man meinen müßte, glücklich sei der zu nennen, der hinter diesen blitzsauberen, weißrahmigen Fenstern hausen dürfte – und ist doch ein Haus der Schmerzen und leiblicher Not! Ein wenig unterhalb das kleine, bescheidene Kirchlein, wie ein Gotteshaus in irgendeinem ärmlichen Alpental, mit einem Türmchen, das kaum mehr als ein Dachreiter ist. Hier kann man das sonst in ganz Island vermißte Glockengeläut hören. Die Glocken singen nicht » vinum bonum«, aber auch nicht »Äppelwoi'! Äppelwoi'!«. Sie haben keine Baßstimme; dafür sind sie zu klein. Sie ertönen im Diskant. Aber es sind doch wenigstens zwei Glöcklein, und man läutet sie richtig. Ihr harmonisches Durcheinander ist immerhin ein Geläut, kein Gebimmel und kein Feuerlärm wie bei den isländischen Kirchen. Ich bin manchen Sonntagmorgen am Fuße des Hügels auf und ab promeniert und habe auf das Läuten gewartet, und wenn es so fröhlich und festlich dort oben erklang, dann erst kam ich in Sonntagsstimmung. – Dicht neben dem Pfarrhause steht der stattliche Schulbau, dem sich sogar architektonischer Charakter zuerkennen läßt. Der Schulbesuch ist rege; es tummelt sich eine zahlreiche isländische Jugend dort. Der Unterricht steht in bestem Rufe; viele schätzen ihn höher als den auf isländischen Schulen. Auch als Nicht-Katholik muß man diesen katholischen Missionen in der Diaspora lassen: sie wissen die Menschheit von den Seiten zu nehmen, wo sie am festesten zu packen ist, bei der Jugend und bei leiblichen Nöten, Krankheit und Schmerzen.

Der Herr Präfekt ist Rheinländer. Daran ändert auch die nachträglich angenommene isländische Staatsangehörigkeit nichts. Die Geistlichen, die ihm zur Seite stehen, kommen zwar aus Holland; aber sie können von ihrer Heimat mit der Straßenbahn nach Aachen hineinfahren oder wenigstens an einem Tage zu Fuß dorthin gelangen. Was ist da das bißchen politische Grenze zwischen Aachen und diesen holländischen Flecken! Die Herren sind Landsleute für uns, und selber fühlen sie wohl ähnlich. Deutsch sprechen sie jedenfalls kaum schlechter als wir. Deutsche sind auch die Schwestern im Krankenhause. Sie mögen ein Dutzend ausmachen – gezählt habe ich sie noch nicht. Deutscher ist auch der Organist, der sich freilich in diesen kleinen Verhältnissen mit einem Harmonium begnügen muß. Westfale, ursprünglich Lehrer, durch die traurige Entwicklung im Vaterlande aus dem Berufe gerissen. Man hat ihm hierher verholfen. Sein Brot findet er in erster Linie als Photograph; nur Feiertags schwelgt er im Reiche der Töne zum Preise eines Höheren. Kurz, deutsch ist die ganze Luft dort oben auf jener sonnigen Höhe. Sonnenschein lacht uns auch im Innern entgegen – der Räume wie der Menschen, und er flutet uns ins Herz hinein. Ich kann religiös gesinnten Menschen nicht nachfühlen, ich bin kein Kirchenläufer, lebe außerhalb ihrer Kreise, Empfindungen, Anschauungen; daß aber »in Gott fröhlich sein« keine leere Redensart ist, einen Sinn hat, eine besondere, den Menschen wirklich erfüllende Stimmung sein kann, dies hat das Weltkind dort oben gelernt. So manche glückliche Stunde habe ich dort oben verbracht, manche gute Zigarre auch geschmaucht (man ist nicht für umsonst aus Holland!) und nicht nur fürs Gemüt Gewinn gehabt, auch für Verstand und Geist, denn die sind dort ebenso zu Hause wie die Fröhlichkeit. Wenn ich mich in der Enge der Kleinstadt und des Kleinstaates einmal so recht als gebildeter Mensch fühlen wollte und als Deutscher obendrein, dann bin ich eben zum Pfarrhause gepilgert. Gedankt und unvergessen sei den lieben Leuten, wie oft sie mich da willkommen geheißen haben!

So schön beieinander sitzen wir anderen Deutschen nicht. Da wohnt fast jeder für sich und geht auch für sich seinem Berufe nach. Etliche haben ein Weib genommen, sind Familienväter geworden, vorstellen müssen wir sie dem geneigten Leser wohl alle. Über einige ist nicht viel zu sagen, über andere um so mehr. Lassen wir die Kaufleute den Anfang machen. Zunächst einen, der garnicht da ist, sondern in Süddeutschland wohnt. Aber er hat ein eigenes Geschäft in Reykjavik und läßt sich deshalb wenigstens einmal jährlich blicken. Der war bei Kriegsausbruch hier festgehalten, wider seinen Willen, und hat seine unfreiwillige Verbannung weidlich benutzt, sich wenigstens geschäftlich schadlos zu halten, heute ist er ein gemachter Mann. Ein anderer in den Jahren, da man daran denken kann, den schon lange sprießenden Bart nun auch wirklich reifen zu lassen, der ist rechte Hand in der bedeutendsten Feinkosthandlung. Er lernte in einem Geschäfte in Deutschland, an dem ein Isländer beteiligt ist, der empfahl ihn hierher seinem Schwager. Nun versetzt der Brave die Reykjaviker Damen- und Dienstbotenwelt in Erstaunen, Verblüffung (und wohl auch Entzücken), wie flink so ein Deutscher bedienen kann. Also wirklich wie ein Wiesel! Wie der Blitz schießt er hinter seiner Ladentafel hin und her, reißt Schubladen auf, feuert sie wieder zu, wiegt ab, unterhält dich gleichzeitig aufs beste – und wenn du denkst, er packt deinen Einkauf zusammen, dann hat er den bereits in deine Wohnung gesandt. Dort liegt er auf dem Tische, noch ehe du im Laden mit Bezahlen fertig bist. So etwas imponiert in Island, denn die einheimischen Verkäufer – –!

Zwei andere der Kaufleute sind bemerkenswert als ehemalige Seeleute, die sich bis zum Prokuristen und Geschäftsführer heraufgearbeitet haben – in wirklich jungen Jahren. Ihrer einer hat sogar ein richtiges Abenteurerleben hinter sich: als Junge aus der schlesischen Heimat durchgebrannt, heimlich aufs Schiff, die halbe Welt gesehen, bei Kriegsausbruch auf hoher See an südamerikanischer Küste von Engländern gefangengenommen, in Montevideo ausgekniffen, zu Fuß durch Uruguay und Paraguay, sich auf neutralem Schiffe nach Deutschland durchgeschwindelt, in die Marine eingetreten, ein halbes Dutzend U-Boot-Fahrten mitgemacht, dabei einmal schon tot gewesen und erst durch künstliche Atmung wieder ins Leben gebracht; nach der Revolution auf dänischem Segler, mit dem Kapitän Krach gehabt, in Reykjavik desertiert, hier auf dem Gaswerk Kohlen geschippt trotz Gliederreißen, ein halbes Jahr im Spital gelegen wegen Gliederreißen, ohne Pfennig entlassen, vom deutschen Generalkonsul mit einem Darlehn unterstützt, Installateur geworden, Verkäufer, Geschäftsführer, heute alleiniger Leiter eines anderen Handelshauses – auch ein gemachter Mann! Selbstgemacht! Was brauchen wir Ford anzustaunen oder Carnegie! Dort drüben ist solche Karriere nicht ein Viertel so schwierig wie in Europa. Und in Europa bringt so etwas eben nur deutsche Zähigkeit fertig.

Einiger anderer, die in kaufmännischer Stellung ein auskömmliches Brot finden, ist genug getan, sofern wir erwähnen, daß sich zwar Gutes von ihnen berichten ließe, doch nichts Besonderes erzählen läßt. Dasselbe ist von zwei Zuckerbäckern zu sagen. Sie geben sich alle Mühe, das hiesige Leben zu versüßen.

Halb und halb zu den Kaufleuten gehört der Chemiker. Er hat vielleicht den dankbarsten Posten hier. Geistig anzustrengen braucht er sich freilich nicht über Gebühr. Was man von ihm verlangt, ist die Leitung einer Werkstätte für Herstellung von Seife, Schuhglanz, Kerzen und ähnlichem. Da sind keine wissenschaftlichen Lorbeeren zu pflücken, wohl aber wirtschaftliche. Wir haben in einem früheren Abschnitte gesehen, daß Island fast alle Waren einführen muß. Jedes eigene Erzeugnis schränkt diese Abhängigkeit vom Auslande ein, hilft, die Handelsbilanz aktiv zu gestalten, erhält dem Lande Geld, das andernfalls in fremde Hände fließen würde. Bei den zahlreichen Schlachtungen, bei der Fischverarbeitung gibt es Abfälle an Fetten in Mengen. Es ist für Island wichtig, diese Abfälle nicht umkommen zu lassen. Nach Lage der Verhältnisse kann man sie am ehesten durch Verwandlung in Seife und Kerzen verwerten. Dies hatten die Isländer schon von sich aus erkannt und hatten eine Seifensiederei angelegt. Nun ist die Menschheit geneigt, über »Seifensieder« ein wenig spöttisch zu denken; man läßt sie fast eine komische Figur sein. Durchaus mit Unrecht. Seife kochen ist gar keine so einfache Sache. So wenig einfach, daß die guten Isländer jedenfalls mit ihrem eigenen Können in die Brüche kamen, und daß ihre schöne Seifensiederei mangels absatzfähiger Erzeugung um ein Haar pleite gegangen wäre. Da kam der Gedanke, einen deutschen Fachmann heranzuziehen und mit ihm einen letzten Versuch zu machen. Der Gedanke wurde ausgeführt; mit dem Erfolge, daß die nun deutsch geleitete Werkstätte sogleich aufblühte, gute Ware lieferte und heute auch guten Nutzen abwirft. Und die Isländer sind nun stolz aus ihre »echt isländische« Seife! – Ein kleines Beispiel; an anderem Orte nicht der Erwähnung wert, für Island aber eine bedeutungsvolle Sache und für uns erfreulich als Bestätigung der alten Erfahrung, daß deutsche Tüchtigkeit sich doch überall in der Welt durchsetzt, mag ihr ein noch so kleiner Wirkungskreis zugestanden sein.

Eine ähnliche Rolle, wenngleich auf gänzlich anderem Gebiete, hat der Mann gespielt, dem Island sein erstes und einziges »Orchester« verdankt. Wir haben hier Anführungszeichen gesetzt, damit das Wort nicht etwa ohne Einschränkung für bare Münze genommen wird. Wie früher einmal erwähnt, besteht in Reykjavik ein Verein, der Blasmusik pflegt, zunächst aus Liebhaberei, dann aber auch eines Nebenerwerbes halber. So ein Bläserkorps vermag das öffentliche Leben ja nicht zu entbehren. Da kommen Festtage, vielleicht der Besuch eines fremden Kriegsschiffes, und dann ist Blechmusik unbedingt nötig. Oder es gibt etwa eine feierliche Paradeleiche; das in Reykjavik so beliebte Grammophon kann man dem Leichenwagen nicht gut vorantragen. Die blasenden Liebhabermusikanten helfen also regelrecht einem dringenden Bedürfnisse ab. Da ihre Leistungen mangels fachmännischer Anleitung jedoch nicht recht genügen wollten, wurde, mit Unterstützung gebefreudiger Mitbürger, ein Lehrer gesucht. Den fanden sie in einem Luckenwalder Kinde. Natürlich nicht in Luckenwalde selber, denn dort sucht niemand Musiker; wohl aber am Leipziger Konservatorium. Luckenwalde siedelte also nach Island über. Geschick und Tatkraft dieses Deutschen kamen bald zur Geltung. Erst ein richtiger Einzelunterricht, dann Orchesterproben, und bald leistete das Korps wirklich Beachtliches, zu seiner eigenen wie der Öffentlichkeit Freude. Seitdem hat Reykjavik jeden Sonntag seine Platzmusik. Der Musikbetrieb ging so gut, daß die Kapelle einen eigenen massiven Übungstempel errichten konnte. So weit war alles in schönster Ordnung. Doch nun kam der »Pferdefuß« zum Vorschein, der auch in dem gemütlichen, weichherzigen Island nicht fehlt. Der Isländer läßt sich nämlich recht gern vom Ausländer etwas beibringen und bezahlt auch angemessen dafür. Sobald er aber glaubt, ausgelernt zu haben, dann will er die Sache allein fortsetzen, meint wohl gar, nun könne er es besser als der Lehrmeister. Kurzum, man ließ den Lehrer wieder seines Weges ziehen, aber in ihm nicht nur den Lehrer, sondern auch den Dirigenten, und die Folgen zeigten sich sehr bald im Nachlassen der Leistungen. Immerhin ist mit den Isländern darüber nicht zu rechten, denn es war ihr Geld, was der Deutsche kostete. Wohl aber kann nicht unbeanstandet bleiben, in welcher Form man ihn fortschickte. Der Mann hat sich zwei Jahre geplagt gehabt – und es war, wegen der Sprachschwierigkeiten, wirklich eine Plage! –, hat seinen Schülern etwas Tüchtiges beigebracht und ihre Leistungen zu erfreulicher Höhe gehoben – und man hat ihn ziehen lassen ohne jeden Abschied! Mag sein, er hatte zuletzt das Materielle der Sache wohl etwas zu stark betont, war auch sonst nicht immer diplomatisch verfahren; aber ihn deshalb sang- und klanglos laufen lassen wie einen, der silberne Löffel gestohlen?! Das war nicht schön, ihr Isländer! Das habe ich etlichen von Euch schon unter vier Augen gesagt und wiederhole es hiermit für Euch alle. Jeder deutsche Gesangverein oder ähnliche Verein hätte einem sachlich so verdienten Leiter ein Abschiedsständchen gebracht oder ihm wenigstens noch etliche freundliche Worte in der Zeitung gewidmet, hätte auf jeden Fall die Form gewahrt. Aber ihr habt getan, als hättet ihr den Mann nie gekannt. In Island gibt's eben nur Vorschußlorbeeren, kübelweise, wenn ein Neuling kommt, mit dem dieser oder jener »Staat machen« zu können hofft. Geht er wieder – und hat er Berge versetzt –, es kräht kein isländischer Hahn danach!

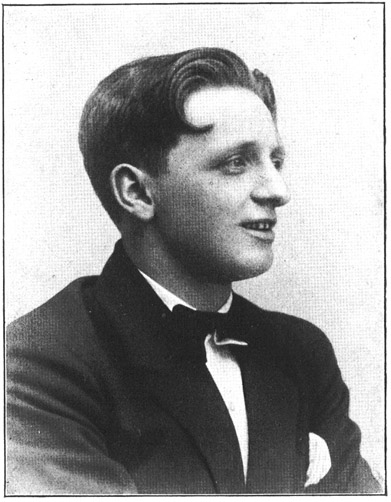

Msgr. Meulenberg, Apostolischer Präfekt von Island.

Dieser eine Musiker leitet uns zu den übrigen. Sie sind alle nur ein Jahr hier gewesen, Die Verhältnisse grade dieses Jahres liegen unseren Schilderungen zu Grunde; wir dürfen sie daher nicht übergehen.

Ihrer sieben waren sie im ganzen. Davon kamen sie zuerst zu dritt angerückt. Als Trio also. Hotel »Island« in Reykjavik hatte sie sich für seinen neu einzurichtenden Kaffeehausbetrieb verschrieben. Wie so ein Kaffeehaus hier aussieht? Nun, im Hotel Island ist es ein saalartiger Raum von wenigstens zwanzig Metern Länge bei sechs Metern Breite. Tapezier, Maler und Dekorateur haben ihn sehr anständig hergerichtet. Die etwa dreißig Tische sind schneeweiß gedeckt, auf jedem prangt eine Glasvase mit den herrlichsten Blumen – künstlichen natürlich. An den Wänden hängen die schon charakterisierten Bilder der heimischen Kunst-Industrie (in dieser Zusammensetzung könnte man ebenso gut Kunst wie Industrie wie auch beides zusammen in Anführungsstriche setzen), von der Decke herab flutet die gewohnte elektrische Lichtverschwendung. Der Festsaal des »vornehmsten« Hotels in Mansfeld oder in Treuchtlingen kann nicht schöner aussehen. Der Betrieb solchen Kaffeehauses freilich geht ein wenig anders vor sich als in Deutschland. Die bekannten Zeitung lesenden und Journale hamsternden Stammgäste fehlen, denn weder das eine noch das andere findet man in isländischen Gastwirtschaften. Schachspiel, Kartenspiel, Billard? An diesem Orte alles unbekannt. Das Kaffeehaus – wie jede öffentliche Gaststätte – ist in Island nichts anderes als »Schwatzbude«. Oder – Kulturtempel, wenn es mit Musik verbunden ist! Kaffeehausmusik am Polarkreis hat daher ganz andere Bedeutung als etwa in Leibzj oder in Karlsruhe. Auch der Musiker spielt eine ganz andere Rolle. Jedenfalls hatte das deutsche Trio im Hotel Island Bombenerfolg und erzielte ausverkaufte Häuser, seit die drei jungen Adonisse im Frack dort das Podium zierten. Reykjavik begann, für sie richtig zu schwärmen. Welche Formen diese Begeisterung angenommen, mag der freundliche Leser aus folgendem Gedicht ersehen, das einige Tage nach dem ersten Auftreten der deutschen Musiker in der größten hiesigen Tageszeitung stand. Es ist wiedergegeben unter Beibehaltung von Reim und Rhythmus, so weit möglich.

Verfasser ist Kellner im Hotel Island; dies Gedicht ist weder sein erstes noch sein einziges Poem. Ein Mensch mit durchaus gesundem Empfinden, jung und jungverlobt und vielleicht grade deswegen zu

An Kurt Schl… In der Zeitung stand hier ungekürzt der Name des Geigers.

Weicher Wundertöne Wallen

Zog mit Zaubermacht mich fort.

Welcher Gott läßt sie erschallen?

Wessen Leyer lautet dort?

Wer mit Tönen, wundersüßen,

Scheucht hinweg die schwarze Nacht?

Schmerzen stillen, Wunden schließen –

Wessen Ton hat diese Macht?

Sag', wer singt mir Licht und Sonne

Hell hinein in dunklen Sinn?

Wer senkt Gold ins Herz und Wonne –

Macht, daß ich so fröhlich bin?

Spiele, Göttlicher, ja, spiele!

Töne zaubre, hell und rein! –

Beug' mich preisend dem Gefühle,

Sklave deiner Kunst zu sein.

Deine Leyer, Liebster, schlage,

Daß ihr Sphärenklang entquillt,

Der den Geist zum Himmel trage,

Meines Herzens Leere füllt!

Nach Sigurdur B. Gröndal.

(Deutsch vom Verf.)

Schwärmerei geneigt. Übrigens hat seine Begeisterung für die deutsche Musik angehalten unter Isländern eine nicht alltägliche Erscheinung. Und als die Deutschen nach Jahresfrist wieder abreisten, erklärte er mir, vollständig geknickt, jetzt mache ihm das Leben hier überhaupt keinen Spaß mehr, jetzt gehe auch er fort! –

Das Spiel dieses Trios, dem sich nach wenigen Monaten noch ein zweiter Geiger zugesellte, hat nach meinen Beobachtungen grade auf natürliche, unverbildete, um nicht zu sagen: ungebildete Menschen stärksten Eindruck gemacht und sie in Bann geschlagen. So kamen junge, sechzehn- bis achtzehn- oder zwanzigjährige Leute von den Färöers, die mit ihrem Fischereifahrzeug im Hafen lagen, jeden Abend und lauschten dem Spiel mit einer gradezu rührenden Andacht und erschienen jedesmal von neuem, sobald ihr Schiff eben Reykjavik angelaufen; mit derart heiliger Andacht, wie man sie bei gebildetem Konzertpublikum nicht häufig finden wird. Um die Ehre, die mit diesen Worten der naiven Bewunderung guter Musik seitens solcher Naturkinder angetan wird, nicht zu beeinträchtigen, sei ausdrücklich hervorgehoben: das Spiel dieses Trios, hernach Quartetts, glänzte nicht durch virtuosenhafte Mätzchen noch durch die bekannte widerliche »Süße« so mancher Kaffeehausmusik; es war frisches, schlichtes, natürliches Musizieren. Und es packte mit sichtlicher Macht das unverdorbene Gehör jener Naturkinder der einsamen Färöers! – Es kamen Seeleute auch anderer Nationen, z. B. Deutsche. Auch sie hörten sich eine Ouvertüre oder eine Opernphantasie mit Aufmerksamkeit an; aber gegen Schluß des Abends hieß es dann wohl: Landsmann, nu' ma' was für unser Herz! –, und dann mußte ein Trott oder irgendeine »Schmalznudel« erklingen. Selig waren diese Leute dann. Die von den Färöers, die durch musikalische Schundliteratur noch nicht verseucht waren, zogen unverkennbar wahre Musik vor.

Sigurdur Gröndahl, Verfasser des hübschen Gedichtes auf gegenüberstehender Seite.

Aus Wettbewerbsgründen hat dieses Quartett geglaubt, sein Programm durch Einlagen von Jazz-Band beleben zu müssen. Nötig wäre dies nicht gewesen, aber Zugkraft hat der Jahrmarktsradau ausgeübt! Das war einmal Musik nach dem Herzen – nein: nach den unempfindlichen Ohren der braven Isländer! – Die unbestrittene Führung hatte das Quartett auf dem Gebiete der großen Tanzmusik. Es sind in diesem Winter nicht viele »feine« Bälle ohne seine Mitwirkung abgehalten worden. Zu guterletzt wäre es dabei in einem Falle fast zu einer Katastrophe gekommen. Für die Besatzung eines eingetroffenen französischen Kanonenbootes sollte ein Ball gegeben werden; Musik dazu selbstverständlich die beste, also die – deutsche! Die deutschen Künstler erklärten sich auch bereit, den französischen Gästen zum Tanze aufzuspielen; auf neutralem Boden muß man da eben um einiges nachgeben. Sie weigerten sich aber von vornherein, etwa die Marseillaise zu spielen; davon könne so lange keine Rede sein, wie der Franzmann an der Ruhr stehe. Darob bei dem isländischen Festkomitee Entrüstung, beim Wirt des Hotels Island helle Wut. Half aber alles nichts, die Deutschen blieben fest, trotz Drohung mit angeblichem Kontraktbruch, und da der Ball ohne Marseillaise nicht denkbar war, so mußte er eben ohne deutsche Musik, nach den Klängen isländischer Dilettanten, vor sich gehen. Wie aus sicherer Quelle verlautete, haben die französischen Herren das Verhalten der Deutschen nicht nur begreiflich, sondern einfach selbstverständlich gefunden.

Die Lorbeeren, die das Quartett pflückte, wie die vollen Taschen, die sein Brotherr mit ihm machte, ließen die Wirtin eines anderen, kleineren Kaffeehauses nicht schlafen. Sie mußte gleichfalls deutsche Musik haben! So hielt denn zu Anfang des Winters noch ein deutsches Trio hier seinen Einzug. Dies war nun zunächst ein wenig absonderlich zusammengesetzt. Der Pianist ein anerkannter Künstler, der manchen Kammermusikabend in Deutschland bestritten, Solist, aber fürs erste kein Ensemblespieler. Der Geiger ein Orchestermusiker mit festem Strich und großem Ton, auf intime Wirkungen in kleinem Raume aber nicht eingestellt. Und der Cellist, Klengel-Schüler, verstand sein Instrument gut zu behandeln, ließ aber musikalisch vielleicht etliches zu wünschen übrig. Es hat einige Zeit gedauert, bis das Kleeblatt sich eingespielt hatte. Dann aber überragten die Leistungen den Durchschnitt um ein Bedeutendes; es machte sich eben der Einfluß des wahren Künstlers unter ihnen wohltuend geltend. Dies zeigte sich auch im Programm. Reykjavik erhielt nun klassische Trios vorgesetzt, wie man sie an solchem Orte sonst nicht hört. Zur Ehre der Isländer ist festzustellen, daß ein Teil des gebildeten Publikums diese guten Darbietungen mit Dankbarkeit aufgenommen hat. Auch an dieser kleineren Gaststätte füllten sich die Tische, sodaß die Wirtin, dank deutscher Tüchtigkeit, ihren Betrieb durch bauliche Erweiterung vergrößern konnte. Freilich entbehren die Gründe für den guten Besuch zum Teil nicht des Humors. Da diese Gründe um ein Haar zu einem kleinen Skandal geworden wären, jedenfalls gehässige Angriffe gegen Deutsche im Gefolge gehabt haben, so muß auf sie und diese ganze Angelegenheit eingegangen werden. Das Trio besaß nämlich einen Magneten eigener Art. Dieser Magnet war der Geiger. Der gute Beppo – er hieß nicht so, wurde aber so genannt – wird es nicht übelnehmen, wenn wir ihn in diesem Zusammenhange ein wenig porträtieren. Ein hübscher blonder, schlanker Bursche mit einem frischen Bubengesicht, und in Wesen und Gebaren eine Synthese aus Königlich preußischem Fahnenjunker und etwa einem Florizel v. Reuter. Oder: ein Paganini mit den Allüren und dem Äußern eines »Jardeleutnants«. Paganinis üben auf die holde Weiblichkeit bekanntlich starke Anziehungskraft aus, Jardeleutnants gleichfalls. Vereinigt sich beides in einer Person, so ist die Katastrophe zwangsläufig: allgemeines Angehimmele seitens der Damenwelt! Nimmt man unsere Beschreibung hinzu, die wir von dem Äußern der meisten Isländer zu geben hatten, so wird es niemand überraschen, wenn wir feststellen: der populäre Beppo wirkte auf einen Teil der holden Reykjaviker Weiblichkeit wie eine höhere Offenbarung! Sozusagen eine einzige weibliche Wallfahrt war's zu dem schneidigen Geiger! Diese Anhimmelei zu beobachten war uns Deutschen außerordentlich spaßhaft, aber sie war auch wirklich nicht mehr! So weit uns bekannt, ist die Vergötterung dieses Lieblings der hiesigen Damenwelt in allen Ehren geschehen. Isländer haben die Sache hernach wohl anders dargestellt. Wir Deutschen aber schätzen ihre Frauen und Mädchen höher ein und bestreiten jedes peinliche Vorkommnis in dieser Angelegenheit. Wir haben uns über sie weidlich amüsiert, aber Böses uns dabei zu denken fehlte jeder Grund.

Es ist noch ein neunter deutscher Musiker zu erwähnen, Pianist, ebenfalls anerkannter Künstler, der in Akureyri im Nordlande wirkt und dort eine Musikschule aufbauen soll. Das in Island fehlende (wenngleich vielleicht nicht recht vermißte) Konservatorium könnte sich aus ihr entwickeln. Ob dieser Erfolg eintreten wird, läßt sich füglich bezweifeln; isländische Begeisterung für Neues ist im allgemeinen doch zu sehr Strohfeuer.

Die deutsche akademische Jugend ist dreifach in Island vertreten. An erster Stelle ist natürlich Karl-Rudolf Kuhr zu nennen, da wir ihn und seine Reise nach Island ja schon aus dem ersten Abschnitte kennen. Er wird bei allen Deutschen, die mit ihm hier zu tun hatten, unvergessen bleiben. Als Mensch wie als Sekretär des deutschen Generalkonsuls hat er nie jemand im Stiche gelassen. Mit seinen eingehenden Kenntnissen von Land, Leuten und Sprache hat er stets gern und freudig geholfen, wo zu helfen war. Auch so manchen Schiffbrüchigen hat er nach Reykjavik hereingeholt, wie im Abschnitte »Wetter und Unwetter« geschildert. Er war ein guter Kamerad, so lange er hier weilte, und ein heller Kopf dazu, geradezu ein Diplomat. Wie man Isländer zu nehmen hat, das hatte er sehr bald heraus: eine Schnupftabaksdose angeschafft und jedem das beliebte Prischen angeboten! Auch dieses Bild wird uns allen unvergeßlich sein: wenn er mit seinem unergründlichen Diplomatenlächeln in den Rockschoß griff, die Dose (die in Island Zauberdose ist) herausholte, den Deckel mit schmalen Fingern elegant öffnete, die Nase des anderen füllen half und dann auch das eigene Näschen mit dem prickelnden Pulver bedachte – der Typ des fridericianischen Höflings in modernem Gewande! – Einer der beiden anderen Studenten nimmt jetzt seinen Posten beim Generalkonsul ein; der zweite ist im benachbarten Hafnarfjördur Hauslehrer. Beide sind gesuchte Lehrer des Deutschen.

Eine Klasse für sich bildet die Friseuse. Im ersten Damenfrisiersalon Reykjaviks onduliert sie die isländischen Niedlichkeiten zu Schönheiten und baut berückende Perücken. Daß sie hier einmal »in den Reichstag« kommen würde, hat sie sich gewiß nicht träumen lassen, als sie im Oktober 1923 das schöne Leibzj verließ (hier ist halb Deutschland aus Leibzj). Dies alles hört der geduldige Leser noch in diesem Abschnitte.

Von den wenigen in Island ansässigen deutschen Handwerkern haben wir schon eingangs unseres Buches erwähnt, daß sie neuerdings rechte Not haben, durch die Zeit zu kommen. Zu besonderen Bemerkungen bieten sie sonst keinen Stoff.

Nicht übergangen werden darf in dieser Aufzählung der deutsche Generalkonsul, Sigfus Blöndahl. Isländer, aber im Äußern, Auftreten, in Haltung und Anschauungen durchaus Deutscher; Typus des deutschen Reserve-Offiziers. Seine »Schneidigkeit« ist den deutschen Interessen hier schon oft zum Heile gewesen, wie er sich überhaupt jedes einzelnen Deutschen, wo es nottut, mit einer Tatkraft annimmt, die man bei anderen Vertretern Deutschlands im Auslande leider zuweilen vermißt. Der Wackere hat sich schon so viel deutschen Dank verdient, daß sein Name in Deutschland guten Klang haben sollte.

Ja, und nun noch die Halberstädter Würstchen! Deren Verbindung mit Island besteht darin, daß ein großer Teil der für diese Leckerbissen nötigen Därme von hier stammt. An die Erlaubnis, sie nach Deutschland auszuführen, hat die hiesige Regierung die Bedingung geknüpft, daß die Därme hier zugerichtet werden müssen. So schickt denn die bekannte Heinesche Fabrik in Halberstadt jeden Winter einen Meister hierher, der samt mitgereister Ehefrau die Zurichtung zu überwachen hat. Dieses Fleischermeistersehepaar gehört zu uns also mit dazu und bringt, neben dem Würstchenduft, auch jedes Mal Heimatduft mit.

Was von uns Deutschen in Reykjavik und dessen Nähe sitzt, hat sich, fast ohne Ausnahme, zu dem »Deutschen Klub« zusammengeschlossen. Als Ehrenmitglied gehört ihm auch Generalkonsul Blöndahl an. Mit deutscher Vorliebe für Vereinsmeierei hat diese Klubgründung nichts zu tun. In so kleinstädtischen Verhältnissen wie hier ist stärker als vielleicht anderwärts das Verlangen, mit Landsleuten zusammenzusein, Kameradschaft zu halten. Über diese rein menschlichen Beweggründe hinaus besteht sozusagen auch politisch und wirtschaftlich der Zwang, sich zu organisieren. Eine solche Organisation ist das natürliche Gegengewicht gegen den festen Zusammenschluß, der die Isländer unter einander beisammenhält. An Mitgliederzahl ist der Deutsche Klub natürlich arm, rund ein Viertelhundert, da eben nicht mehr Landsleute hier ansässig sind. Ein sogenanntes Vereinsleben führt er nicht, dafür ist kein Boden vorhanden, und diese Feststellung kann wohl als Lob gebucht werden. Aber er ist da und tritt für diesen und jenen ein, macht nötigenfalls auch Front gegen diesen und jenen Fremdländischen. Ein Vereins-»Vergnügen« wird selbstverständlich jeden Winter abgehalten und auch dann und wann deutsches Theater gespielt. Wenn dieses Buch an die Öffentlichkeit tritt, wird der Deutsche Klub auch ein eigenes Heim in Gestalt eines gemieteten Zimmers besitzen, mit eigenen gediegenen Möbeln in Eiche ausgestattet. Eine Bücherei von mehreren hundert Bänden nennt er sein eigen, und gelesen daraus wird flott. Landsleute in Deutschland mögen sich, so weit Können und Wollen vorhanden, nicht abhalten lassen, diese Bücherei zu vergrößern. Romane sind genügend vorhanden, doch Klassiker und Belehrendes fehlen.

Der Deutsche Klub in seiner Gesamtheit ist Mitglied des isländischen Vereins »Germania«, dessen Ziel und Zweck sind, die isländischen Beziehungen kultureller Art mit Deutschland zu pflegen. Die Germania erfreut sich einer überraschend großen Mitgliederzahl; an hundertundfünfzig isländische Damen und Herren gehören ihr an. Die meisten von ihnen sprechen Deutsch recht gut; lesen und schreiben können sie es wohl sämtlich. Der isländischen Geschmackseinstellung nach überwiegt die Vorliebe für Literatur, doch finden auch andere Stoffe aufmerksame Hörer, wenn sie entsprechend behandelt werden. Etwa jeden zweiten Monat wird eine Versammlung abgehalten, die meist einen Vortrag seitens eines deutschen Mitgliedes bringt. Buch deutsche Theaterstücke werden an solchen Abenden wohl gespielt. Da die Kräfte für größere Ausgaben fehlen, bleibt es da freilich meist bei kleinen Schwänken und Possen. So wünschenswert es wäre, den dankbaren isländischen Zuhörern auch einmal höhere geistige Kost, etwa einen Klassiker zu bieten: der Wunsch muß vorläufig leider unerfüllt bleiben.

Die freundschaftliche Gesinnung, der die deutsche Sache in diesem Kreise begegnet, berührt uns natürlich wohltuend und erfreut. Gern und ehrlich erkennen wir dies an. An dieser dankbaren Gesinnung ändert auch nichts die Erfahrung, daß ein Teil der hiesigen Deutschenfreunde zu gleicher Zeit auch Freund anderer Nationen ist, sich etwa zu den Franzosen genau so freundschaftlich hält wie zu uns. Wir können nicht verlangen, daß unsere Freunde die Feinde unserer Feinde sein sollen. Aber dies muß ausgesprochen werden: von seiten der Germania oder derer ihrer Mitglieder, die als besondere Deutschenfreunde gelten, haben wir in bestimmtem Falle eine Unterstützung schmerzlich vermißt; in einem Falle, wo es sich eigentlich um die Ehre hiesiger Deutscher handelte. Es sei auf ihn an dieser Stelle eingegangen, da es uns Deutschen in Island an einem Presseorgan fehlt, in dem wir uns hätten wehren können. Es ist in unserem Buche mehrfach angedeutet worden, daß in der isländischen Öffentlichkeit mehr und mehr die Richtung eines gehässigen Chauvinismus eingeschlagen wird. Gewisse Kreise wünschen die Ausländer zu allen Teufeln, und mit ihnen die Deutschen. Diese Richtung hat sich auch in der letzten Reichstagssession laut und unfein gebärdet. Als Ausgangspunkt nahm sie die an sich bestehende Tatsache, daß das Land, und zumal Reykjavik, einige Hundert Arbeitsloser zählte. Nun liegen die Gründe für diese Arbeitslosigkeit unstreitig in Fehlern, die die isländische Wirtschaft begangen hat und noch begeht. Der chauvinistische Isländer sucht ihren Grund jedoch darin, daß die Ausländer den Einheimischen angeblich das Brot wegnehmen, hinsichtlich der Deutschen wurde da in öffentlicher Reichstagssitzung vor allem über die »vielen« Musiker hergezogen (die gewiß keine Arbeitslosen auf dem Gewissen hatten, denn arbeitslos waren eben Arbeiter), und die Kleinlichkeit, die Gehässigkeit ging so weit, daß man sich sogar über die eine deutsche Friseuse aufregte! War schon diese Abgeordneten-Kampagne recht unwürdig im Hinblick auf die geringe Zahl der im Lande lebenden Deutschen, so muß das Echo empören, das sie in einem Teile der Zeitungen fand. Es mag hingehen, daß man die Ausländer hier als lästig empfindet; diese Empfindung ist schließlich gutes Recht, wenn auch nicht sachlich berechtigt. In der Presse gingen nun aber isländische Heißsporne so weit, die Lästigkeit der Deutschen, zumal der Musiker, mit angeblich minderwertigen Leistungen zu begründen und ihr Können in gehässiger Weise herabzusetzen. Dies angesichts der Tatsache, daß der deutschen Musik alles zuströmte, während die isländischen Herren dieser Kunst keine Zugkraft ausübten; angesichts auch der Tatsache, daß jeder Isländer, der in Deutschland etwas Tüchtiges gelernt hat (zumal Musiker), diese Lehre zu seiner Empfehlung nie genug rühmen kann. Ja, ein Blatt ging sogar so weit, ganz allgemein zu behaupten: die deutschen Musiker verführten unsere Frauen und Töchter! In dieser Niedertracht lag eine persönliche Spitze – gegen wen, wird der Leser nach allem hier Gesagten unschwer erraten. Wir wiederholen: wir schätzen die isländischen Frauen und Mädchen höher ein – aber die Herren Chauvinisten Islands mögen sie besser kennen und müssen ja wissen, was sie ihren Eheliebsten zutrauen können.

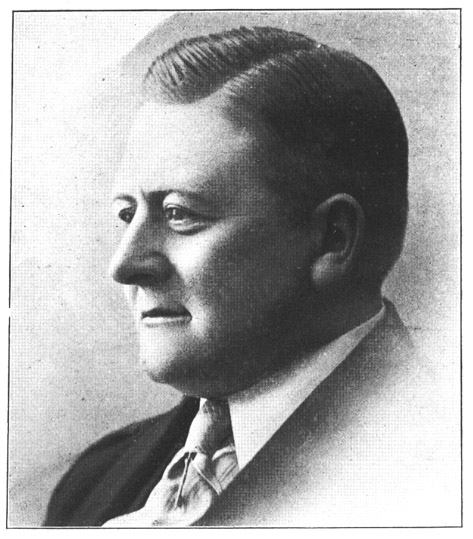

Prokurist Julius Schopka, 1. Vorsitzender des Deutschen Klubs in Reykjavik.

Es ist klar, daß die gegen Deutsche betätigten Gehässigkeiten nicht die Meinung des gesamten isländischen Volkes darstellen. Sie entstammen überhitzten und fragwürdigen Charakteren. Auch in Deutschland sind solche Angriffe möglich, gegen Fremde wie gegen Volksgenossen; dies soll zugegeben werden. In Deutschland aber würde die Öffentlichkeit sie nicht schweigend hinnehmen. Man würde sie zurückweisen – oder fragen: was ist an den angeblichen Tatsachen, die da angedeutet werden, Wahres? und würde der Sache auf den Grund gehen, die Schuldlosen rechtfertigen, die Schuldigen anprangern. Aber so schwammige Verdächtigungen, ohne nähere Angaben, durch die sich gleich acht, neun Menschen getroffen fühlen müssen – und die vermuteten »gefallenen Engel« mit! – die würde kein anständiges deutsches Blatt veröffentlichen. In Island hat zu den Anwürfen alles geschwiegen, hat die Dreckschleuder ruhig gegen die Fremden arbeiten lassen. Unsere Erwartung, daß angesehene Persönlichkeiten unter den Deutschfreunden doch ein Wort zum Schutze der Angegriffenen finden würden, ist enttäuscht worden – und diese Enttäuschung war schmerzlich. Wir Deutschen, auch die unter uns, die nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen waren, haben uns in diesen Wochen schmählich verlassen gefühlt. – Um die geschichtliche Wahrheit nicht zu fälschen, sei nachgetragen, daß eine Ehrenerklärung in einem kleinen Blatte allerdings veröffentlicht wurde. Aber sie galt nicht den Angegriffenen schlechthin, sondern nur dem Trio des populären Beppo, und auch nur des Trios künstlerischen Leistungen, nicht seiner menschlichen Ehre. Daß diese Erklärung ausgerechnet vom Reykjaviker Damenklub (!) ausging, ist der Humor bei der Sache; daß sie dem Damenklub seitens des Trios mit der Drohung, andernfalls in einer Veranstaltung dieses Clubs nicht mitzuwirken, abgetrotzt war, machte sie unter dem Gesichtspunkte, den wir hier haben walten lassen, wertlos.

Wie diese Entgleisungen überhaupt möglich waren, möchte man fragen. Der Grund dürfte klar zu Tage liegen. Das Leben der Isländer hat sich bisher im Verborgenen abgespielt; die Welt wußte nicht viel von ihnen. Bücher und Beschreibungen vom Lande sind in allen Kultursprachen erschienen; über die Bevölkerung erfuhr man nichts. Und die Sprache, in der das isländische Leben sich äußert, ist noch unbekannter: in Deutschland dürfte es keine zwei Dutzend Menschen geben, die eine isländische Zeitung zu lesen vermögen. So konnten die Isländer wohl – bewußt oder unbewußt – der Auffassung sein: was in ihrem Lande vor sich geht, bleibt dem Lichte der Öffentlichkeit verborgen. Kritik brauchten sie bisher kaum zu befürchten. Solch Gefühl der Sicherheit vor einer Kontrolle durch das Ausland trägt natürlich nicht dazu bei, den Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit etwa die Zügel der Besonnenheit anzulegen. Man war bisher »unter sich« und glaubte wohl, sich da gehen lassen zu dürfen. Unser Buch reißt die Isländer aus diesem Stande der Unschuld; es zieht sie, ihr Wesen, ihr Denken, ihren Charakter ans Licht. Die deutsche Presse hat (durch den Verfasser) den Weg zu ihnen gefunden. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, daß ihr öffentliches Leben künftig ein Echo im Siebzig-Millionen-Volke der Deutschen findet. –

Sigfús Blöndahl, Deutscher Generalkonsul, einer der wackersten Vertreter deutscher Belange im Ausland.

Die Deutschen in Island haben wir nun sämtlich aufmarschieren lassen; nur vom Verfasser hat der Leser noch nichts gehört. Wir setzen voraus, daß ihn dies auch höchst gleichgültig lassen würde. Und von sich selber soll man nicht reden. Daß Verfasser in Island allerhand getrieben hat, vermochte der Leser sowieso schon zu erraten. Einzelheiten erspare man uns. Doch soll dieses Buch nicht schließen ohne ein Wort des Dankes an etliche unter den Isländern, die dem Verfasser in schweren Stunden und schwierigen Lagen treu beigestanden haben. Ihnen verdankt er viel!

Da bist zunächst Du, mein guter Benedikt Waage, der treueste der Getreuen! Wie unendlich viel des Lieben und Guten hast Du mir erwiesen, bei wieviel Schwierigkeiten bist Du mir beigesprungen! Von erster Stunde an warest Du der erklärte Freund des fremden Deutschen; bist's noch heute, wirst es immer sein. Deine treue Seele, Dein gutes Herz – ich habe sie tausendfältig kennengelernt. Um Rat und Tat habe ich Dich tausendfach angehen müssen, und nie ist Dir die Last, Helfer in allen möglichen und auch etlichen unmöglichen Dingen sein zu sollen, zu groß oder zu viel geworden. Deine Hilfsbereitschaft war vorbildlich, war beispiellos. Danken konnte ich und kann ich Dir nur mit Worten; aber dieses kleine literarische Denkmal der Dankbarkeit sei Dir hier doch gesetzt!

Dank auch Kristinn Ármannsson, Oberlehrer am Gymnasium! In geistreichem, fesselnden, schnell fördernden Unterricht hat er Verfasser in die Geheimnisse der isländischen Sprache eingeführt. Darüber hinaus war er stets und mit Freuden bereit, bei Übersetzungen größerer Texte wie einfacher Briefe zu helfen. Die Aufmerksamkeit, die er jedem Anliegen des Verfassers gewidmet hat, konnte in seinen eigenen Angelegenheiten nicht größer sein. Dank ihm von Herzen!

Dank endlich dem feinsinnigen und menschlich liebenswürdigen Landschafter, Ásgrimur Jónsson, für die Bereitwilligkeit, mit der er seine farbenprächtigen, duftigen Landschaftsbilder zur Verfügung stellte, sie als Farbenphotographien zu reproduzieren. Etliche sind dem Buche beigegeben, andere zeigt Verfasser als Lichtbilder bei Vorträgen. Erst diese farbigen isländischen Landschaften geben dem Nichtkenner des Landes eine Vorstellung von der Pracht, in der unsere Polarinsel erstrahlen kann. Tausende werden, mit dem Verfasser, Herrn Ásgrimur Jónsson danken, daß er ihnen diese Anschauung vermittelte. Und der Verfasser möchte an dieser Stelle im besonderen auch die Geduld und unermüdliche Hilfsbereitschaft des Künstlers rühmen, die er bei den langwierigen Versuchen und der gleichfalls langwierigen Ausführung des Photographierens in Farben bewies. Er, der Photograph (der freundliche Landsmann, Herr Schelen), der Verfasser – zu dritt haben sie manchen Schweißtropfen vergießen müssen, ehe das Werk einigermaßen gelang. »Einigermaßen« nur, denn die Farben der Abbildungen wie der Lichtbilder sind bloß schwacher Abglanz jener leuchtenden Farben, die des Künstlers Pinsel auf die Leinwand zauberte.

Dank auch der Frau Elin Stephensen, der Witwe des vormaligen Landeshauptmannes von Island. In ihrem Hause fand Verfasser nicht nur ein trauliches, poetisches Stübchen, nein, auch sonst jede Aufmerksamkeit und eine fast mütterliche Fürsorge. Und gleiche Fürsorge muß ihrem Faktotum, der treuen Bjarney Gilsdóttir nachgerühmt werden, die nun zehn Jahre in diesem Hause dient und fast der Familie angehört. Sie hat den fremden Herrn, der wegen der Sprachschwierigkeiten anfänglich ja stumm wie ein Fisch sein mußte, doch in allen seinen Wünschen verstanden, und zu erfüllen war ihr keiner zu viel. Dank ihrer gutherzigen, nie lästigen Sprechlust hat Verfasser durch sie fast ebenso viel Isländisch gelernt wie durch Kristinn Ármannssons mustergültigen Unterricht. Jeder Knopf, den sie ihm annähte, wird ihn noch lange an sie erinnern. Wirklich: noch lange, denn was die gute Bjarney tat, das machte sie für die Ewigkeit.

Zu danken wäre schließlich (aber keinesfalls etwa am wenigsten) so manchem Landsmanne, von dem Verfasser tatkräftigste Unterstützung in jeder Gestalt erfahren hat. Aber diese Wackeren werden – dies ist sicher – aus öffentlichen Dank im einzelnen verzichten. Hilfsbereitschaft unter Deutschen im Auslande ist – Gottlob! – noch immer Selbstverständlichkeit.