|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die »Streitfrage«, ob auch das Tier eine Seele habe, ist wohl keine Streitfrage mehr; dürfte für die meisten entschieden sein in dem Sinne, daß nicht nur eine Seele im Tiere lebt, sondern daß diese Seele auch Charakter ausweist, Temperament, Denkfähigkeit (bis zu einem erstaunlich hohen Grade), Lust, Unlust – ganz wie beim homo sapiens. Der Tiercharakter wird zunächst zwar von der Rasse bestimmt, aber innerhalb des Rassencharakters hat noch jedes Tier seine besonderen, nur ihm eigentümlichen Charaktereigenschaften. Wer diese Meinung nicht teilt, wer die Tierseele leugnet, wer das Tier nur aus Instinkt handeln läßt, bestenfalls gewitzigt durch böse Erfahrungen, die es gemacht hat und sich zur Lehre dienen läßt – solch ungläubiger Thomas sollte nach Island gehen. Hat er Augen im Kopfe, so erkennt er hier leicht, Tiere haben nicht nur Seele, Seelenleben, Denkvermögen, Verstand – nein, sie sind genau wie der Mensch »Produkte ihrer Umgebung«. Die Umwelt, in der sie leben, bestimmt auch ihren Charakter, ihre »Anschauungen«, ihre »Weltauffassung«. Wenigstens läßt sich an den Haustieren der Isländer unschwer feststellen, daß ihre »Auffassungen« sich durchaus denen ihrer Besitzer angepaßt haben, und es bringt dem manche fröhliche Stunde, der beobachtet, wie gleichlaufend sich Charakter von Mensch und von Tier hier entwickelt haben.

Konstantinopel ist seiner vielen Hunde halber berühmt, Reykjavik würde es nicht weniger sein, wenn es von der Reisewelt mehr besucht würde. Jeder Hundefreund kommt hier auf seine Rechnung. Der Hunde kenner schon weniger. Ihn würden seine Kenntnisse wohl manchmal im Stiche lassen, versuchte er, die Fidos und Amis, Schnauzerl, Spitzl, Männes alle hübsch säuberlich nach Rasse und Familie zu bestimmen. So würdevoll diese Vertreter der isländischen Hundearistokratie auch durch die Straßen der Hauptstadt spazieren – sie einer bestimmten Rasse zuzuweisen ist nur bei wenigen möglich, oder immer nur zu Bruchteilen. Man kann nicht sagen: dieses Vieh ist ein Dobermann, jenes ein Terrier; hier läßt sich höchstens feststellen: dieses Ohr ist »echter« Seidenpintscher, jener Schwanz ist »garantiert« Neufundländer, usw. Die edlen Tiere selber wissen nichts vom »Makel der Geburt«. Sie bewegen sich mit einem Anstande, als sei ihr Stammbaum so rein und so alt wie der ihrer Herren.

Auch unter der Reykjaviker Hundewelt gibt es ein Veilchen, das im Verborgenen blüht: der unscheinbarste, bescheidenste unter ihnen, das ist der Rassehund! Nämlich der einheimische, isländische. Spitze sind diese echten Tiere. Ihr Äußeres ist drollig genug. Der Rumpf ist walzenförmig, gleicht einem Muff. Dieser Muff läuft auf vier Beinen, die offensichtlich zu kurz geraten sind. Überzogen ist er mit einem dicken, strubbeligen Fell; dessen Haare stehen radial ab wie die Stacheln eines Igels, der Verteidigungsstellung angenommen; Farbe meist rostbraun. Hinten ein stolzer Schweif; er hat eine nicht allzu entfernte Ähnlichkeit mit einer Reiherfeder. Und vorn, fast ohne das Zwischenglied eines Halses, ein zottiger Kopf, aus dem uns zwei klare, hellbraune Hundeaugen treuherzig entgegenblicken. Eine Perle der Schöpfung ist er nicht, kann durch Schönheit nicht einnehmen. Wer ihn das erste Mal sieht, muß schmunzeln, kann dem Köter aber Zuneigung nicht versagen. Was für »seelische Fäden« sich da auf den ersten Blick zwischen Mensch und Tier spinnen, vermag ich nicht zu sagen; die Tatsache besteht: jeder muß diesem isländischen Spitz gut sein, obwohl er äußerlich nichts Bestechendes an sich hat, so wenig, daß er trotz seiner Echtheit unter den Mischlingen fast verschwindet. Im Lande draußen kommt er mehr zur Geltung; da beherrscht er das Feld fast allein.

Kennt man Mensch und Leben hier genauer, so fragt man sich vergebens, weshalb diese vielen Hunde eigentlich gehalten werden. Nötig sind sie auf keinen Fall. Räuber, Einbrecher, Diebe gibt es in Island nicht. Die Leutchen sind, wie wir schon gesehen haben, eine einzige Familie, und da bestiehlt man sich nicht gegenseitig. Fremdes Gesindel kommt nicht hierher, würde sich auch sogleich überzeugen müssen, daß unrecht Gut hier nicht in Sicherheit zu bringen ist. In einem Lande, wo alle Welt einander kennt, jeder vom anderen weiß, was er besitzt, da läßt sich Diebesgut weder selber nutzen noch an den Mann bringen. Nach dieser Richtung hin ist die Sicherheit so groß, daß nur Ängstliche ihre Haustüren abschließen. Und da sollten Hunde nötig sein als Hüter des Hauses?! Nein, aus diesem Grunde hält sie keiner, ganz abgesehen davon, daß die lieben Hündchen ihrer ganzen Weltauffassung nach zu solchem Amte auch völlig unbrauchbar sind, wie wir sogleich sehen werden. – Es bliebe die Vermutung, daß die Isländer große Hundefreunde wären. Doch sie trifft nicht zu. Der Isländer neigt nicht dazu, Hunde oder überhaupt Tiere zu verhätscheln, sich mit ihnen abzugeben, Freundschaften mit ihnen zu schließen. So viele Hunde und Katzen es hier auch gibt: der Hundenarr oder die alte Jungfer, die ihren Kater behandelt wie ein leibliches Kind – sie sind in Island unbekannt. Unbekannt ist andererseits das Gegenteil solcher Tiervernarrtheit: Tierquälerei, Tierschinderei. Der Isländer ist ein gutmütiger Mensch, ihm wird nie einfallen, ein wehrloses Tier zu mißhandeln, weder mit Schlägen, Prügeln, noch mittelbar, wie z. B. diejenigen tun, die von einem Tiere mehr verlangen, als es leisten kann; Lastpferde, Esel, Ziehhunde können hiervon ja ein Lied singen. Derartiges sieht man in Island nie, und wenn es gleichwohl einen Tierschutzverein gibt, so ist verwunderlich, daß er mangels Beschäftigung nicht längst einschlief. Des Isländers Verhältnis zu seinen Haustieren und Nutztieren läßt sich mit kurzen Worten so kennzeichnen: er macht kein Wesens mit ihnen, aber sie gehören für ihn »mit dazu«, sind regelrecht seine Kameraden. Sie haben ihre Pflichten, doch auch ihre »Rechte«, und zwar ähneln diese Rechte der »Gewerbefreiheit«, wie ein berühmt gewordenes Reichsgerichtsurteil sie bestimmt hat: die ist kein positives Recht, sondern begründet nur den Anspruch, von Beschränkungen, Einschränkungen freizubleiben. So ähnlich steht sich die Welt der Haus- und Nutztiere in Island: sind sie »dienstfrei«, so läßt man sie tun und treiben, was sie wollen.

Jedem Fremden fällt an den Hunden (gleich, ob echt, ob unecht) sofort eines auf: der Begriff »Fremder« ist ihnen etwas ganz Unbekanntes, wenigstens »fremd« mit dem Nebensinne »verdächtig«. Unsere deutschen Hundeseelen wittern doch in jedem, der nicht zu Haus, Hof, Familie gehört, einen Feind, einen Angreifer, und kläffen und knurren ihn entsprechend an. Geht bei uns ein Hund den Fremden nicht so an, so ist er eines jener widerlichen, verzogenen Viecher, die gewohnt sind, Entzücken und Zärtlichkeiten der Besucher entgegenzunehmen wie eine Prima Ballerina die Huldigungen der Lebe-Herrenwelt, und die sich bedanken zu müssen glauben, indem sie dem Besucher Hand, Nasenspitze, Wange lecken. Zu dieser eklen Sorte gehört der isländische Hund nicht; schon weil er überhaupt nicht gewohnt ist, gestreichelt, gehätschelt zu werden. Er weiß einfach nicht, daß es fremde Menschen gibt. Er kennt es von seinen Herren her nicht anders als: wir sind doch alles eine große Familie. Ich habe das Experiment oft genug gemacht, einem sich sonnenden Köter ein Schnalzzeichen mit den Fingern zu geben und ihn dabei anzurufen, etwa: Na, Spitz …! Sofort schlägt der Schweif zum Zeichen der Freude, zugleich blinzelt einen das Tier an, ohne den Kopf zu heben – und dann fliegt der mit einem plötzlichen Ruck empor, und man wird aus den treuherzigen Hundeaugen angestarrt mit einem »Gesichts«-Ausdruck, der deutlich genug besagt: nanu, dich kenne ich doch garnicht! Aber nichts von Scheu, Feindseligkeit; nur grenzenloses Erstaunen! Lockt man ihn heran, spricht auf ihn ein (es kann Deutsch sein, die Sprache der Hundefreundschaft ist international), so kommt er schweifwedelnd, und man wird beschnüffelt, nicht mit Argwohn, sondern mit Freundlichkeit, die unverkennbar mit Verlegenheit gemischt ist – genau so, wie wir Menschen uns benehmen, wenn uns einer auf der Straße freundschaftlich anspricht, wir im Augenblick aber nicht wissen, wo wir ihn »hintun« sollen – wie wir dann gleichfalls ein gewisses verbindliches Wesen an den Tag legen, aber dennoch bemüht sind, nicht zu freundlich zu sein, kurz, einen Eiertanz aufführen zwischen dem Bestreben, uns eine unerwünschte Zufallsbekanntschaft nicht zunahe kommen zu lassen, und der heimlichen Besorgnis, nicht durch Fremdtun den Unrechten vor den Kopf zu stoßen. Ebensolch' Widerstreit der Empfindungen offenbart sich in dem Verhalten des Hundes, und dies zu beobachten ist tatsächlich sehr spaßhaft. Streichelt man das Tier, so läßt es sich dies nicht nur mit Wonne gefallen, sondern bellt freudig auf und macht vergnügte Sätze, und man kann seinem Gesicht wieder deutlich den Gedanken ablesen: der muß mich doch gut kennen; ich hatte ihn wohl nur vergessen! Sein Vertrauen ist nun so groß, daß es nur noch der Aufforderung bedarf, und er schließt sich als Begleiter an. Manchen solchen fremden Köter habe ich auf Spaziergängen bei mir gehabt, stundenlang, meilenweit, und auf dem ganzen Wege konnten die Tiere sich nicht genug tun, ihre Freude zu bezeigen, daß sie einmal einer mitnahm und sich mit ihnen abgab. In die Stadt zurück, empfahlen sie sich stillschweigend und trollten heim.

Bei nächtlichen Spaziergängen, die ja in Reykjavik an der »Tages«-Ordnung sind, ist das Fehlen jeglichen Hundegekläffs und Hundegeheuls auffällig. Man erinnere sich, wie in Deutschland zur Nachtzeit der Schall von Tritten die Hundeschaft ganzer Dörfer in Aufruhr zu bringen vermag; wie die Hunde eines Dorfes denen des nächsten jeden nächtlichen Wanderer durch heiseres Gebell signalisieren und wie sich dieses Signal von Dorf zu Dorf weitergibt. Auch um Reykjavik herum trifft man hie und da ein Dorf, einen Weiler, einzeln stehende Gehöfte. Doch kein Hund schlägt dort an, ob man auch dicht daran vorübergeht. Dieser erfreuliche Mangel an Hundegeheul trägt zu der ergreifend feierlichen Stille bei, die über den Nächten in Island liegt, selbst in dichter besiedelten Gegenden. Betritt ein Fremder bei Tage ein Haus oder ein Grundstück, so empfängt ihn eben so wenig ein bläffender Köter wie ein an der Kette rasselnder Hofhund. Im Gegenteil, des Hauses redlicher Hüter naht schweifwedelnd, heißt den Gast willkommen, macht regelrecht die Honneurs, wird sogar zärtlich, wenn man ihn anspricht oder gar streichelt, von einer Pflicht, des Herrn Eigentum zu bewachen, gar zu verteidigen, hat der isländische Hund keinen Begriff. Nicht, daß es ihm an Mut, an Schneid fehlte; er kennt es nicht anders: hier ist alles eine Familie und ein »Fremder« kein Fremder. Umgekehrt ist ihm auch jede Scheu vor fremdem, also verbotenem Gebiete unbekannt. In Deutschland wird kaum ein Hund wagen, ohne seinen Herrn in ein fremdes Grundstück zu laufen; in Island kann man sehr leicht erleben, daß man Besuch bekommt – von solchem Köter! Und der scheint dabei durchaus »nichts zu finden«. Ja, Reykjavik hat mehrere stadtbekannte Hunde, die in aller Form und Selbstständigkeit Kaffeehäuser und Konditoreien besuchen und sich bei den Gästen Zucker und Kuchen zusammenschnorren. Sie kennen die Zeiten sehr genau, zu denen die Gaststätten gut besucht sind, nachmittags ist dies die Stunde von drei bis vier Uhr. Vor drei läßt sich keiner dieser vierbeinigen Stammgäste blicken, und nach vier ebenfalls nicht – bis zum Abend.

Es hat eine pazifistische Atmosphäre, dieses Island, und in ihr lebt der Hund ein paradiesisches Dasein. Wie er keines Menschen Feind ist, so ist er auch keines anderen Tieres Feind. Er ärgert die andern zwar gern ein bißchen, jagt ihnen einmal einen Schrecken ein, aber ernstlich tut er keinem etwas zuleide, nicht einmal den Katzen, die fast nicht weniger zahlreich als er die Straßen beleben. Auch die Katzen laufen hier mit einer Selbstverständlichkeit umher, als gäbe es gar keine Feinde ihres Geschlechtes. Ein bißchen mißtrauisch gegen die Hunde sind sie ja, aber sie lassen sich nicht abhalten, ihre Spaziergänge zu machen – richtig durch die Stadt hindurch. Auch im Freien findet man sie auf ihren Ausflügen, und sie machen's da genau wie die Hunde: schließen sich dem lustwandelnden Menschen gern an. Ein paar hundert Meter weit, dann wird ihnen die Geschichte wieder zu langweilig, aber in dieser Zeit sind sie bewußt Begleiter des Menschen. Man sieht, wie sie zu dem selber gewählten Kameraden emporblinzeln, und biegt er vom Wege ab, so folgen sie – bis sie irgend etwas anderes entdecken, was ihre Neugier weckt, und verschwinden.

Das Verhalten der Hunde und Katzen in Island ist demnach verschieden genug von dem der deutschen. Indessen ist's eine Verschiedenheit nur dem Grade nach, nicht der Sache nach. Läßt sich doch nicht leugnen, daß im Großen und Ganzen auch bei uns Hund und Katze an den Menschen gewöhnt sind und seine Kameradschaft suchen. Aber die Straßen Reykjaviks wie auch anderer hiesiger Städte bieten überdies Tierbilder, die ohne gleichen dastehen dürften. Die Pferde sind es, die das Straßenbild beherrschen, mehr als Hund und Katze. Nicht die Pferde, die vor den landesüblichen zweirädrigen Karren gespannt sind oder einen – »stolzen« kann man kaum sagen – Reiter tragen, sondern die vielen anderen, die ledig jeder Pflicht, bar jeder Menschenscheu durch die Straßen spazierengehen, die »Gärten« mit ihrem Besuche beehren, um die kümmerlichen Grashalme zu knabbern, die mit einander spielen wie die Hunde und sich wohl auch mal mitten auf die Straße legen und sich behaglich auf dem Rücken wälzen ohne Rücksicht darauf, daß sie den übrigen Verkehr hindern – und die dieses so selbstverständlich selbständige Gebaren nicht nur »an den Tag« legen, sondern auch zur Nachtzeit so umhertrotten. Mit diesen isländischen Pferdchen ist's wie mit den isländischen Spitzhunden: ihr Äußeres besticht nicht durch schöne Linie, mutige Haltung, seidiges Fell. Strubbelig sind sie, auf Grund ihrer umherschweifenden Lebensweise meist mit Staub, Schmutz behangen – Striegel und Kartätsche sind, ihrem ungepflegten Fell nach zu urteilen, in Island gänzlich unbekannt, und ihr Gang ist, wenn sie nicht grade spielen, langsam, fast schwerfällig, und ihre Intelligenz erscheint nur mäßig. Dennoch nehmen sie des Menschen Herz auf den ersten Blick gefangen; so ist es noch jedem ergangen. Weshalb? Das ist schwer zu sagen. Ihre äußere Erscheinung kann es kaum sein. Der läßt sich besten Falles eine gewisse Zierlichkeit nachrühmen insofern, als die Tiere zur Rasse der Ponys gehören. Doch als zierlich wirkt diese kleine Figur nur auf den, der vom Kontinent her den Anblick größerer Pferderassen gewöhnt ist. Dieser Eindruck müßte sich eigentlich verlieren, da sich das Auge so schnell mit Äußerlichkeiten abfindet. Aber das Gefühl der Zuneigung bleibt, so lange man auch im Lande weilt. Ich erkläre sie mir damit, daß diesen Pferdchen unverkennbar ein Ausdruck des Treuherzigen, Gutmütigen eigen ist. Auch sieht man ihnen und ihrem Verhalten sogleich an, daß sie keinerlei Ansprüche stellen, mit allem zufrieden sind, viele von ihnen haben vermutlich nicht einmal einen Stall; aber auch solche, von denen ich bestimmt weiß, daß ihnen die Stalltür offen steht, verschmähen jeden Unterschlupf und ziehen den freien Himmel vor, selbst bei heftiger Kälte, bei Schneetreiben, bei Regenschauern. Ihr Fell scheint beneidenswert dick zu sein. Andererseits hat der Fremde tagsüber Gelegenheit genug, sie bei der Arbeit zu beobachten, und auch da zeigt sich, daß sie unverdrossen und mit Fleiß ihre Pflicht erfüllen. »Drückeberger« wird man unter ihnen nicht finden. Kurz, diese staubbedeckten, wenig sauberen, für den oberflächlich Beobachtenden halbverwilderten Pferdchen sind ein Muster von »Bravheit«. Diese guten Charaktereigenschaften im Verein mit der drolligen Art, in der sie ihr durchaus individuelles Dasein führen, diese Harmlosigkeit, Selbstverständlichkeit mögen der Grund sein, daß sie uns von der ersten Minute an Zuneigung abnötigen – fast ließe sich sagen: Liebe. Auch sie sind Zärtlichkeiten nicht gewöhnt. Streicheln und Klopfen lassen sie sich ganz gern gefallen, wenngleich sie keine übertriebene Freude dabei bezeigen. Überhaupt gehen sie – bei Tage – gern ihre eigenen Wege, bleiben am liebsten unbehelligt; in der Nacht jedoch kommen sie wohl von selber an den Menschen heran, reiben ihren Kopf an seiner Schulter – und trotten auch ein langes Stück mit. Den Erfahrungen nach, die wir Deutschen hier machten, schließen sie sich besonders gern dann an, wenn mehrere einen nächtlichen Bummel machen und dabei vergnügte Gespräche führen. Es macht nicht selten den Eindruck, als fühlten sie sich von fröhlichen Stimmen angezogen.

Der deutsche Kapellmeister freundet sich mit dem Gaul an, auf dem er seinen Sonntagsnachmittags-Ausritt unternehmen will.

Anfänglich hatte man mir erzählt, die Genügsamkeit der Pferdchen ginge so weit, daß sie überhaupt nur Gras oder Heu fräßen. Körnerfutter erhielten sie nie und Brot, Zucker und sonstige bei Pferden beliebte Leckereien verschmähten sie. Dies ist nun freilich nicht ganz richtig. Leckermäuler gibt es auch unter diesen Ponys, und erhalten sie auch keinen Hafer, so doch täglich eine Art »Papps« aus Maisschrot und Maismehl. Den gibt's mittags um ½1 Uhr, wenn die »Herrschaft« mit speisen fertig ist. Es ist spaßig zu beobachten, wie sich die Tiere von 12 Uhr ab an den Haustüren sammeln und dort geduldig warten, bis die Tür sich öffnet und ihnen die Schüssel gereicht wird. Man sieht da so manche Villa, die auch nach unseren Begriffen ein beinahe vornehmes Heim genannt werden kann, zur Mittagszeit belagert von zwei, drei, vier dieser zottigen Herumtreiber, die bis auf die Treppe hinaus stehen, wo eine solche vorhanden. Bemerkenswert ist die Pünktlichkeit, die sie innehalten. Sie wissen genau, wann es zwölf Uhr ist, mögen dies aber vielleicht daran erkennen, daß sich mit dem Glockenschlage die Straßen beleben, weil dann eben alles dem Mittagstische zuströmt. Ein Teil der Pferde kommt übrigens von der Arbeitsstelle. Man läßt sie dort einfach laufen, sobald Mittagspause gemacht wird. Diese Pferde tun nun genau wie ihre Herren: sie gehen »zu Tisch«, lassen sich ihren Maispapps schmecken, machen ein kleines Nickerchen auf offener Straße und trotten dann zurück zur Arbeitsstätte, ohne daß man sie dazu erst antreiben müßte.

Es muß zugegeben werden, daß dieses Pferdeidyll auch manche Störung erleidet. Die Hauptstraßen Reykjaviks sind ihm als Schauplatz verschlossen. Der Verkehr ist dort so stark, Autos und sonstige Fuhrwerke sind so zahlreich, daß die spazierengehenden Pferde von dort verscheucht sind. Von den ruhigeren Straßen möchte sie der Magistrat verjagen; sie bilden angeblich Verkehrshindernisse und eine Gefahr für die im Freien spielenden Kinder. Obgleich beides nicht zutrifft, verbietet ein Ortsgesetz, Pferde ohne Aufsicht umherlaufen zu lassen. Wie die meisten gesetzlichen Verbote in Island ist aber auch dieses das Papier nicht wert, das man mit ihm bedruckt hat. Es kümmert sich niemand darum, und es versucht auch kein Polizeibeamter, dem Gesetze Achtung zu verschaffen. Island und die Isländer sind kein Boden, auf dem polizeiliche »Schneidigkeit« gedeihen könnte. Weshalb dann überhaupt Verbote? wird mancher nebenbei fragen. Nun, erlassen werden sie wohl auch nur aus dem Grunde, damit die Stadtverwaltung gegen Schadensersatzansprüche gedeckt ist, wenn doch einmal ein Unglück geschehen sollte. – Mit seiner Abneigung gegen das freie Umherlaufen der Pferde steht der Magistrat nicht allein da: sie wird geteilt von der Reykjaviker Hundewelt – nicht nur geteilt, sondern ab und zu auch energisch durch die Tat vertreten. Es ist offensichtlich beständiger Kummer und Ärger der Hunde, daß diese großen Kameraden gleich ihnen so ungezwungen Straßenfreiheit genießen; sie scheinen es für eine Art göttlicher Weltordnung, für eines ihrer Grundrechte zu halten, daß neben Menschen eben nur Hunde auf die Straße gehören. Die temperamentvolleren unter ihnen versuchen immer wieder, dieser egozentrischen Auffassung Geltung zu verschaffen und die Pferde von der Straße zu vertreiben – und da kann man dann Bilder echten Humors sehen. Steht da so ein Gaul auf einer Rasenfläche an der Straße und sucht sich die kümmerlichen Hälmchen einzeln zusammen. Schon naht einer der Hunde, nimmt das – gesetzlich gerechtfertigte (s. o.) – »Ärgernis« und kläfft den Gaul von hinten her scheinbar wütend an; scheinbar nur, der vergnügt wedelnde Schwanz beweist, daß ihm sein Tun nichts als ein »Mordsspaß« ist. Das kann Minuten lang so gehen, denn das Pferd besitzt eine Kanonenruhe. Nur ab und zu wirft es dem Köter einen halb vorwurfsvollen, halb erstaunten Blick zu: weshalb diese Aufregung? Das Gejaule lockt andere Hunde herbei, so ein Hund ist wie ein Mensch: wo was »los« ist, muß er dabei sein. Bald sind es zwei, drei und auch mehr, und sie alle setzen dem Gaul mit heiser und heiserer werdendem Gebell zu – immer hübsch von hinten und in genügender Entfernung. Denn der Attackierte könnte ausschlagen. Daran denkt das friedliche Pferdchen nun freilich nicht. Es ist weit entfernt davon, sich etwa zu fürchten. Aber das Gekläff fällt ihm mit der Zeit auf die Nerven; dies ist ihm deutlich anzumerken, und schließlich denkt es wohl: der Klügere gibt nach, und verläßt langsam seinen Platz. Seine Hoffnung, nun Ruhe zu haben, trügt indessen. Die Hunde, durch den Anfangserfolg ermutigt, folgen und bellen nur um so wilder. Nun wird es dem Gaul wirklich zuviel; er trottet in einem kurzen Trabe davon. Dieser Triumph jetzt bei den Hunden, daß es ihnen gelang, den »Großen« zu verjagen! Wie da die Augen blitzen, die Schweife sich stolz in die Höhe recken und sie dem Ausreißer mit Siegergeheul nachsetzen! Das muß man gesehen haben! Ein Zeichner des Tierhumors wie der unvergeßliche Oberländer könnte hier die köstlichsten Studien machen. Das »menschliche« Benehmen der Tiere in Oberländers gemütvollen Zeichnungen – in Island ist es durchaus Tatsache, Wirklichkeit.

Als Zugtiere werden die isländischen Ponys erst seit knapp einem Menschenalter benutzt. Vorher dienten sie nur zum Reiten oder Lastentragen. Reitpferde, Saumpferde sind sie auch noch heute vorzugsweise. Das Innere des Landes kann man ja überhaupt nur im Sattel bereisen. Ist so ein Pferd aufgezäumt, so verschönt, veredelt sich sein Anblick überraschend, und trägt es gar einen Reiter, so prägt sich Stolz in Haltung und Bewegung aus. Man erkennt die bedächtigen, scheinbar ein wenig schwerfälligen »Klepper« garnicht wieder, sobald sie unter einem Reiter gehen. Diese Veränderung zum Lebhaften, Selbstbewußten liegt unstreitig an dem Tiere selber, ist nicht etwa Folge davon, daß nun ein Mensch die Herrschaft über es übt. Die Isländer sind durchaus keine Reitkünstler, wenngleich hier jeder im Sattel zu sitzen versteht, Mann wie Frau und Kind. Ihr Reiten ist kein »Reiten« in unserm Sinne, sondern nur ein »Draufsitzen«. Das isländische Pferd hat eine absonderliche Gangart; es läuft etwa wie eine Katze. Der Reiter wird im Sattel nicht taktmäßig emporgeworfen, kommt nicht in die bekannte Bewegung des Auf- und Niederwippens, sondern sitzt fest wie auf einem Karusselpferde. Dies ist sehr bequem, bei stundenlangem Ritt sehr angenehm, ist jedoch nicht die Gelegenheit, Reitkunst zu zeigen. Der Reiter sitzt nur »drauf«, und macht das Pferd unter ihm eine gute Figur, so ist es sein eigenes und ausschließliches Verdienst. Die Leistungen des Ponys als Reitpferd sind außerordentlich. Es bringt seinen Reiter täglich an achtzig Kilometer weit. Der Zahl nach mag dies nicht grade viel erscheinen. Will man sie richtig würdigen, so hat man die Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die das Gelände hier jedem Ritt bietet. Sind schon die Landstraßen in einem beklagenswerten Zustande (außer in Reykjaviks unmittelbarer Umgebung), so hören sie nach dem Innern zu sehr bald überhaupt auf, und es geht dann »über Stock und Stein«. Ehe ich Island kannte, habe ich diesen Ausdruck für eine Redensart gehalten, die nur der schönen Alliteration halber entstand, aber auf einem wenig glücklichen Bilde fußt. In Island bekommt sie Sinn, buchstäblich! Zwar ist das Land auch hier nicht etwa mit »Stöcken« (aus Holz) übersät, aber die Gras- und Moosflächen weisen eine höchst sonderbare Bildung auf, die ein Wandern zu Fuß fast unmöglich macht, jedenfalls sehr ermüdend. Aus Ursachen, die ich nicht erfahren konnte, die wohl überhaupt noch nicht recht ermittelt sind, haben sich überall auf der Erdoberfläche kleine Hügel gebildet, die in ihrer Gestalt Eiern gleichen, die man in ihrer Längsachse halbierte und auf die Schnittfläche legte. Diese Buckel mögen einen größten Durchmesser von etwa einem Meter haben; sie sind gut einen halben Meter hoch und stehen so dicht bei einander, daß ein menschlicher Fuß zwischen ihnen grade Platz hätte. Sie sind mit Gras überwuchert, die tiefen Gräben zwischen ihnen sind meist sumpfig. Auch abgesehen von dieser Feuchtigkeit muß man sich hüten, mit dem Fuß hineinzugeraten – wenigstens unversehens –, da eine böse Verstauchung oder gar ein Knochenbruch sehr schnell die üble Folge sein kann. Es heißt somit für den Fußgänger: über diese Buckel hinwegbalanzieren! Das ermüdet sehr bald, denn man muß große Schritte nehmen, in der Schrittlänge beständig wechseln, da die Buckel so gleichmäßig groß eben doch nicht sind, und der Fuß findet beim Auftreten keine ebene, sondern eine gewölbte Fläche. Was dem Menschen hier so sauer, auf längere Zeit gar unmöglich wird, das ist den Pferdchen eine Kleinigkeit. Mit staunenswerter Sicherheit und Ausdauer traben sie über das beschriebene Gelände, das wie eine ins Riesige vergrößerte Gänsehaut anmutet, traben samt schwerem Gepäck oder Reiter!

Mit derselben Unermüdlichkeit und mit anerkennenswerter Geschwindigkeit laufen sie über Steingeröll, Schutthalden, alte Lavaströme, ohne zu straucheln, ohne die Last zu fühlen, die ihren Rücken drückt. Wie die Gemsen klettern sie steile Hänge hinan und wieder hinab, und ihr Reiter hat nichts zu tun, als sich im Sattel im Gleichgewicht zu erhalten. So leisten diese unscheinbaren isländischen Ponys in der Tat sehr viel, leisten es täglich, ohne Ermüdung zu zeigen. Und hinsichtlich ihrer leiblichen Bedürfnisse hat der Reiter für nichts anderes zu sorgen, als zum Nachtlager einen Platz zu wählen, wo Wasser ist und frisches Gras in genügender Menge wächst. Kein gleich bescheidener, unverdrossener, tüchtiger Helfer dürfte in der Tierwelt zu finden sein wie dieses isländische Pony.

Wir haben dieses Pferd den Haustieren zugezählt, trotzdem seine hervorstechendste Wesenseigenart eigentlich die ist, daß es das Haus des Menschen verschmäht, sich lieber im Freien hält. Aber es steht zum Menschen unleugbar in einem gewissen seelischen Verhältnisse: es ist nicht stumpfes Vieh, sondern Gefährte, Begleiter seines Herrn. Den Kühen, Schweinen, Schafen fehlt dieses seelische Band zum Menschen. Obwohl sie auf ein von Menschenhand errichtetes Schutzdach durchaus angewiesen sind, rechnen wir sie lieber nicht zu den Haustieren, mögen sie es auch äußerlich sein. An den isländischen Kühen läßt sich nichts Besonderes entdecken. Wird festgestellt, daß sie etwas kleiner, schmächtiger als die deutschen sind, so ist damit alles Sagenswerte gesagt. Bekanntschaft mit den hiesigen Schweinen habe ich nur aus dem Umwege über die Bratpfanne gemacht. Man füttert sie mit Abfällen von Fisch und ähnlichem, und es scheint ihnen gut zu bekommen, wenigstens mangelt es ihnen nicht an Fett. Der Geschmack leidet durch diese thranige Kost freilich, und ihm nach zu urteilen ist das (von mir nicht gesehene) isländische Schwein ein Mittelding zwischen Seehund und Pinguin.

Das isländische Schaf ist im Winter Haustier. Im Sommer läßt man es nach Belieben frei herumlaufen, nachdem jedes eine Eigentümermarke aufs Fell gepinselt erhalten hat. Seiner Intelligenz nach ist es wirklich ein Schaf. Statt die grünen Triften aufzusuchen, geht es mit Vorliebe an den Strand – zur Ebbezeit – und sucht sich dort, was das Meer angespült hat. Kommt dann die Flut, so nimmt es nicht etwa Reißaus, sondern bleibt wie angenagelt stehen, läßt das Wasser um sich her höher und höher steigen und tut zu seiner Rettung nichts als jämmerlich um Hilfe zu schreien. Dies dauert so lange, bis der Eigentümer oder sonst jemand herbeieilt und es mit Gewalt aufs Trockene holt – und selbst dabei sträubt es sich noch! Bleibt Hilfe aus, so ertrinkt es eben. Auf diese Weise gehen jährlich nicht wenige Schafe zu Grunde. – Die guten Eigenschaften, die das Schaf besitzt, sind ihm offenbar ins Fell gegangen. Es ist ein Staat, diese Wolle zu bewundern. Sie ist dicker, härter als sonst Schafwolle, spinnt sich daher schwerer und sieht in fertiger Verarbeitung nicht so gut aus. Aber sie wärmt! Wer an Gliederreißen leidet, sollte isländische Wolle tragen; die ist besser als Katzenfell. – In Reykjavik selber sieht man von den Schafen nicht viel. Nur im Herbste kommen ganze Herden in die Stadt, teils um geschlachtet, teils um an Bord verladen zu werden. So eine Schafherde zu dirigieren ist bekanntlich eine Kleinigkeit – unter einer Voraussetzung: man muß das Geheimnis kennen, wie sich der Schafbock dirigieren läßt, oder muß sich sonst mit ihm »gut stehen«. Wo der Bock hingeht, laufen die Schafe blindlings nach; daher haben sie ihren Namen. Nun, die Isländer mögen hervorragende Viehzüchter sein – das eben genannte Geheimnis besitzen sie nicht, und im »Umgang mit Schafböcken« könnten sie wohl noch einiges lernen; diese Meinung wage ich auszusprechen, obgleich ich Laie bin. So ein Bock hat die Eigentümlichkeit, immer da hin zu wollen, wohin er nicht soll, und die ihm nahegelegte Richtung hartnäckig zu »perhorreszieren«. Legt man ihm einen Strick um den Hals, erwürgt er sich. Also wird er folgendermaßen transportiert: der Viehtreiber stellt sich breitbeinig über ihn, sodaß er des Bockes Hals zwischen den Beinen hat; dann packt er mit jeder Hand eines der Hörner und schleift das Tier mit sich – »im langsamen Schritt«, sofern er der Stärkere ist, was aber nicht von vornherein feststeht. Jedenfalls kann man von dem Bock frei nach Wilhelm Busch sagen,

»… daß er sich gewaltig sträubte

und durchaus dagegen war«,

manchmal mit solchem Erfolge, daß es, anstatt vorwärts, rückwärts geht. Von der ästhetischen Wirkung dieses einzigen Bildes abgesehen, erscheint das Verfahren auch logisch schlecht begründet. Ich habe versucht, den Viehtreibern folgendes klarzumachen: wenn der Bock mit Hartnäckigkeit grade die entgegengesetzte Richtung nehmen will und zwischen euren Beinen rückwärts arbeitet, so dreht ihn und euch doch einfach um! Zwingt ihn nur zum Scheine voran und gebt in Wahrheit seinem nach rückwärts arbeitenden Widerstande nach; dann kommt ihr doch viel bequemer zum Ziele! – Ob die Sprachkenntnisse nicht ausreichten, ob der Gedankengang »zu hoch« war, ob die »Erfindung« nur deshalb verschmäht wurde, weil sie von einem Ausländer stammte, keine national-isländische gewesen wäre – ich weiß es nicht. Der Zweikampf zwischen Mensch und Bock wird fortgesetzt, und wer künftig nach Reykjavik kommt, braucht nicht zu befürchten, es sei auch diese schöne Volkssitte verschwunden, gleich so mancher anderen. Das Dumme besitzt überall ein beneidenswert zähes Leben.

Flußübergang zu Pferde.

An geflügeltem Haustier nennt Island eine stattliche Anzahl Hühner sein eigen. Sie benehmen sich genau wie die deutschen, scharren, legen Eier, glucken. Nur die Hähne haben sich hier ein wenig anders gewöhnen müssen. Die aufgehende Sonne mit ihrem Kikkeriki zu begrüßen, dieses Programm läßt sich in Island nicht so ohne Weiteres durchführen wie in Deutschland, hierher eingeführte Hähne sollten wohl manchmal in Verlegenheit geraten, wann sie zu krähen hätten, wenn im Sommer die Sonne nicht untergeht, im Winter kaum aufgeht. Sofern ich richtig beobachtete, haben sich die Hähne den Gewohnheiten ihrer Herren angepaßt: sie melden sich erst gegen acht Uhr morgens, vorher hört man von ihnen genau so wenig wie von den Menschen. Unseren deutschen Hähnen sagt man nach, sie krähten »nach Regen«; eine besondere Art ihres Krähens deute bevorstehenden Regen an. Etwas Ähnliches läßt sich von den isländischen Hähnen nicht behaupten. Die lassen sich durch keinen Witterungswechsel veranlassen, ihre Stimme zu erheben; sie sollten sonst wohl auch heiser werden bei der Häufigkeit der Wetterumschläge, worüber Näheres im Abschnitt »Wetter und Unwetter« nachzulesen.

Gänse sind auch im Lande, zahme, im Stall gehaltene. Zu sehen erhält man sie kaum; ihr Dasein verraten sie dem Fremden nur durch Schnattern, das aus so manchem Gehöfte herausdringt. Hausenten sind im Jahre 1923 von Deutschland in Reykjavik eingeführt worden und bevölkern – samt zwei Schwänen – den Stadtteich. Sie sind wochenlang angestaunt, gehätschelt, gefüttert worden, wie die schaulustige Menge in Deutschland wohl im Zoo mit Flamingos, Marabus und ähnlichem exotischem Getier tut. – Haustauben sind gleichfalls vertreten. Das trauliche, gemütliche Gurren lassen sie vermissen. Ob der Grund darin zu suchen ist, daß sie kein Körnerfutter erhalten?

Es fehlt hier ein anderer gefiederter Gesell, den man freilich weniger zutraulich als zudringlich, dreist, frech zu nennen hätte: der Sperling! Ihn, den man doch in aller Welt antrifft, wo Menschen hausen, ihn würde man in Island vergeblich suchen. Ein Spötter wollte den Grund seiner Abwesenheit darin erblicken, daß die Pferde hierzulande kein Körnerfutter bekommen; aber diese Erklärung erscheint reichlich »populär -wissenschaftlich«. Gewiß: nach dieser Richtung wird dem Spatzen der »Tisch« hier nicht gedeckt. Doch fehlt es auch sonst an allem, woran er zu naschen liebt: an Obst, jungem Gemüse, überhaupt Saaten, Getreide usw.

Zum Schlusse sei noch eines Vogels gedacht, der zwar kein Haustier ist, sich aber in der Nähe menschlicher Siedelungen in Massen aufhält, zum Bilde der isländischen Landschaft gehört und nicht übergangen werden darf: der Rabe. Das hiesige Rabengeschlecht erfreut sich erstaunlicher Körpergröße, die ohne Weiteres begreiflich macht, daß dieses schwarze Ungetüm einst dem Wotan heilig war. Man findet es überall, wo Fischtrocknungsplätze liegen; die reichlichen Abfälle, die dort zurückbleiben, sind seine Nahrung. Ebenso suchen die schwarzen Gesellen bei Ebbe den Strand ab und lassen sich schmecken, was das Meer an Muscheln, Quallen und ähnlichem angespült hat. Auch der Rabe scheint keine wirkliche Menschenfurcht zu kennen. Sitzt er am Erdboden, so fliegt er freilich auf, sobald man ihm bis auf vierzig, dreißig Schritte nahe ist, sitzt er aber auf einer Stange, etwa einem Maste der Fernsprech- oder Lichtleitung, so muß man ihm schon drohen, damit er sich überhaupt hinwegbemüht. Im Westen Reykjaviks liegt auf einer Halbinsel ein dreißig Meter hoher Hügel, gekrönt mit einer Steinsäule, die etwa für ein Denkmal gelten kann. Dort traf ich einmal einen Raben sitzen, der sich des Sonnenscheins, vielleicht auch der herrlichen Aussicht freute. Meiner Annäherung begegnete er mit ärgerlichem, feindseligem Gekrächze und heftigem Flügelschlagen. Er versuchte regelrecht, mich zu verjagen und seinen Hochsitz zu verteidigen. Erst als ich ihm ganz nahe war, sah er das Vergebliche seines Tuns ein und räumte das Feld. Doch keine zwanzig Meter weiter ließ er sich auf einer Stange wieder nieder und machte von dorther durch wütendes Gezänk seinem Herzen Luft über meine Taktlosigkeit.

Das ist Island – auch in seiner Tierwelt ein Land der Harmlosigkeit, der Zutraulichkeit, des heimlichen, ungewollten Humors!

Am Rande des Packeises vor Island. Die riesige, die gesamten Polargebiete bedeckende Eiskappe schiebt sich alljährlich im Frühjahr bis an Islands Nordküste heran und bildet für die Schiffahrt dann ein gefährliches Hindernis.

Gespräche vom Wetter stehen nicht im Rufe, geistreich zu sein. Gleichwohl können wir uns einen besonderen, obendrein umfangreichen Abschnitt über diesen Stoff nicht ersparen. Wetter, Wärme, Wind – Schicksal für Mensch und Natur bedeuten sie in Island mehr als in anderen Ländern. Doch sind sie auch eigenartig genug, daß es sich lohnt, über sie zu reden.

Kälte, Schneetreiben, Gletscher, Eis – so mag es dem Leser angesichts der Überschrift durch den Sinn geschossen sein. Was ist von Island – dem »Eis«-Lande – auch anderes zu erwarten! Wenn ein so vergletschertes Land wie Grönland sich noch »grün« nennt, wie soll es dann auf einer Polarinsel aussehen, die ihren Namen ganz unverblümt vom Eise herleitet! Da wir diese üble Meinung zu zerstören haben, bleibt nichts anderes übrig, als erst einmal dem Namen Island zu Leibe zu gehen. Er heißt zwar »Land des Eises«; daran ist nicht zu rütteln; aber er bedeutet nicht: »Land, in dem es immer oder vorherrschend eiskalt ist«. Er kann dies garnicht bedeuten, denn dann wäre er ein Hohn auf die Wahrheit. Wir werden untersuchen, wie er entstand, um hieraus seinen wahren Sinn abzuleiten. Freilich ist die Frage seiner Entstehung scheinbar schon geklärt, nämlich durch die alten Landnáma-Bücher, die von der frühesten Besiedelung des Landes berichten und allen Isländern ein Heiligtum sind, an dessen Wort ebenso wenig gezweifelt werden dürfe wie am Evangelium. Es wird da folgende naive Darstellung gegeben:

»Um 865 nahm Raben-Floki Land in Vatnafjord am Bardastrand, da war der Fjord voll von Fischweide, und über die Fischweide sorgten sie nicht, Heu zu machen, und starb all ihr Vieh im Winter. Der Frühling war sehr kalt. Da ging Floki hinauf auf einen hohen Berg und sah nordwärts über den Berg einen Fjord voll von Meer-Eis; deshalb nannten sie das Land Eisland, wie das seither geheißen hat.«

Man stelle sich das vor: wie der brave Floki drei Vierteljahre mit seinen Leuten im Lande sitzt, dann auf den Gedanken kommt, diesem Lande einen Namen zu geben, und diesen Namen nach einer Sache wählt, die weder eine bleibende Erscheinung ist noch überhaupt dem festen Lande angehört. So sind Ländernamen, geographische Namen denn doch nicht entstanden; diese Darstellung ist psychologisch eine Unmöglichkeit. Es kann dies um so eher zugestanden werden, als die Landnáma-Bücher erst rund dreihundert Jahre nach den in ihnen geschilderten Ereignissen entstanden. Sie wurden nach mündlicher, von Geschlecht zu Geschlecht naturgemäß getrübter Überlieferung von Menschen geschrieben, die naiv dachten und auch nur naive Erklärungen zu geben vermochten. Die mitgeteilte Darstellung ist regelrecht »zurechtgemacht«.

Ganze Länder sind wohl überhaupt nie von ihren eigenen Bewohnern getauft worden, sondern stets von den Nachbarn; neue Länder meist nach einem Eindruck, der den Entdeckern unerwartet war, oder sonst nach einer äußeren Erscheinung, an der man sie wiedererkennen konnte. Einzelne Örtlichkeiten sind bestimmt nach solchen äußeren Kennzeichen genannt worden, gleich, ob Fremde oder die Bewohner selber die Taufpaten waren. Daher Bezeichnungen wie: Seehundsteich, Rauchbucht, Becherbucht, Adlerkap, Bärenstätte, Lehmbucht, Aschenhügel, der lange Hang, Moosfels – sämtlich aus Reykjaviks nächster Umgebung. Island ist von Norwegen aus besiedelt worden. Häuptlinge flüchteten von dort hierher vor der Grausamkeit König Schönhaars. Die Ansiedler verloren die Verbindung mit Norwegen nicht; Schiffe kehrten von Island dorthin zurück und brachten Kunde von der neuen Heimat. Die mußte nun irgendwie benannt werden. Zunächst hieß sie schlechthin nach dem Ersten, der hier festen Fuß gefaßt, »Gardars Holm«. Doch verschwindet dieser Name bald wieder. Erstens verlor er sachlich seine Berechtigung, da dieser Gardar nicht allein blieb, sondern sein Reich bald mit vielen anderen teilen mußte, und zweitens entsprach der Name nicht dem Bedürfnis nach Sinnfälligkeit. Was dem Augeals Erstes auffällig war, dies gab in alter Zeit den Stoff zu Ortsbezeichnungen. Und was war an Island dem Auge zuerst auffällig? Wenn man von Norwegen kommt, schon auf weite Entfernung die ungeheure Gletscherkuppe des Vatnajökull! Sie ist Islands Wahrzeichen für jeden Seefahrer, der sich ihm von dorther nähert. Wenn wir dem Leser verraten, daß dieser eine Gletscher eine Fläche bedeckt größer als alle Gletscher des europäischen Kontinents zusammengenommen, so wird auch ihm glaubhaft werden, daß Island seinen Namen von diesem ungeheuren Eisfelde erhielt. Das »Land mit dem vielen Eise« – dies ist der Sinn seines Namens! Land dieses vielen Eises, das man von weither sieht (da es leuchtet!), das also denen als Wegweiser diente, die von Norwegen her gesteuert kamen. Mit dem Packeise und dem Treibeise hat der Name nichts zu tun, und mit den allgemeinen Wärme- oder Kälteverhältnissen der Insel ebenso wenig. Die ist kein Eisland, sondern erfreut sich eines erstaunlich milden Klimas.

Betrachten wir die Wetterverhältnisse im einzelnen, so haben wir die Gletschergegenden und ihre unmittelbare Nachbarschaft natürlich auszuscheiden, wie auch niemand etwa die Schweiz ein kaltes Land nennen wird, weil dort ausgedehnte Gelände von ewigem Eise bedeckt sind. Wir beschränken uns auf die bewohnbaren und bewohnten Landstriche, also auf das große süd-westliche Flachland und auf die Täler. Es zeigen sich Unterschiede insofern, als Nordisland im allgemeinen rauher ist als Südisland. Das nördliche Eismeer, nicht mehr der Atlantische Ozean, liegt vor der Nordküste. Daß es ein Eismeer ist, zeigt sich in Island viel deutlicher als etwa am Nordkap in Norwegen, obwohl dieses viel, viel nördlicher liegt als Islands Nordspitze. Vor Island steht Packeis, der Südrand jener riesigen Eiskappe, die das wirkliche Polargebiet jahraus, jahrein deckt! Was, der Reisende, der zur Mitternachtssonne nach Norwegen geht, selbst vom Nordkap nie zu sehen erhält – in Island hat er es aus erster Hand: das grün schillernde, dabei blendend helle ewige Polareis! von Januar bis April reicht es bis fast unmittelbar an die Küste, behindert oft genug die Schiffahrt, vom Mai ab tritt seine Südgrenze etwas nach Norden zurück, bleibt aber in Sehweite der Küste. Die dicht über ihm stehende Mitternachtssonne spiegelt sich in ihm! Erst im September wird das Eismeer hier frei und bleibt es für den Rest des Jahres; das Eis wird dann durch Strömungen, deren Ursache unerörtert bleiben muß, nach Grönland abgetrieben. Die Küstennähe des Packeises bewirkt begreiflicherweise eine starke Abkühlung der Luft. Zur wärmeren Jahreszeit verdampft das Eis unter der Sonnenbestrahlung und bildet dichte, über ihm aufsteigende Nebel. Die ziehen mit Vorliebe zum Lande herüber und legen sich als Wolken auf die Strandberge der Küste, von wo sie manchmal wochenlang nicht weichen und dem Lande unter ihnen den Sonnenschein nehmen. Doch dieser abkühlende Einfluß reicht über den schmalen Küstensaum nicht hinaus. Die Südenden der zahlreichen Fjorde und die ins Land hineinführenden Täler spüren von ihm nichts und erfreuen sich langer Sonnenbestrahlung und sommerlicher Wärme, die größer ist als im Südlande. – Das Packeis bringt der Schiffahrt und zumal den kleinen Fischereifahrzeugen auch Vorteil: die Rinne freien Fahrwassers zwischen ihm und der Küste ist so schmal, daß sich hoher Seegang nicht entfalten kann. Es ist eine so gefährliche und gewaltige Brandung wie die an der Südküste hier im Norden unbekannt. Entsprechend geringer ist die jährliche Zahl der Schiffbrüche und Strandungen. während die Südküste unaufhörlich Opfer an Menschen und Gut fordert, wie wir später lesen werden.

Das Klima des südlichen Island ist, im Jahresdurchschnitt genommen, nicht unerheblich milder. Auch hier finden sich zwar – auf dem Lande selber, in Gestalt der Gletscher – gewaltige Massen Eises, die die Temperatur herabsetzen – doch dafür halten die vergletscherten Berge andererseits die kalten Nordwinde ab. Außerdem erhält Island einen bescheidenen Anteil an der großen Warmwasserheizung Europas, zumal Norwegens und Englands, nämlich am Golfstrom. Der entsendet einen Arm hierher, und ihm verdankt es das vermeintliche Eisland, daß seine südlichen Küstengewässer das ganze Jahr hindurch fast unverändert eine Wärme von 8 Grad Celsius aufweisen. Die Zahl ist Angabe der Einheimischen; nachgemessen hat Verfasser nicht. Daß sie sehr wohl richtig sein kann, beweisen eben die tatsächlichen Verhältnisse. Bemerkenswert ist, daß diese schmale Abzweigung des Golfstromes um ganz Island herum fließt, richtig in einem Kreise von Süden über Westen und Norden nach Osten. Dort verliert sie sich. Den größten Teil ihrer Wärme büßt sie an der Westküste ein, vermag daher Nord- und Ostküste nur noch ganz unmerklich zu erwärmen. Aber bemerkbar macht sie sich doch, auf andere Weise: nämlich durch all das, was sie mitführt und hier an Land spült. Da kommen Mahagonistämme geschwommen, Stämme von Nußbäumen, Kokosnüsse, Zuckerrohr aus Westindien, indianische Kanus, indianische Holzpfeifen und so weiter. Diese angespülten Schätze bedeuteten bis vor kurzem nicht wenig im Haushalt Islands. So manches Möbelstück, so manche Tür, mancher Fensterladen ist aus Treibholz gefertigt. Ja, der dänische Reisende Daniel Bruun fand im Jahre 1912 in der Gegend von Hornafjord am Vatnajökull ein Haus, das vollständig aus Mahagoni erbaut war. Also das kostbarste Baumaterial, das wir kennen – hierher kostenlos geschafft und kostenlos abgeliefert! – Nord- und Ostküste ziehen solchen Nutzen übrigens nicht allein vom Golfstrom, sondern ebenso von der Polarströmung, die bis hierher reicht. Auch sie führt zahlreiche Baumstämme mit sich. Die stammen teils aus Nordamerika, teils aus Sibirien, haben also recht ansehnliche Reisen hinter sich, wenn sie auf Island landen. Aus Nordamerika kommt, nebenbei bemerkt, neuerdings nur noch wenig Holz; der Grund ist wohl in dem langsamen Vordringen der menschlichen Kultur dort zu suchen.

Die Polarströmung ist es gleichfalls, die das Packeis so dicht an Island herantreibt. Jahrhundertelange Beobachtungen und Aufzeichnungen haben mit völliger Gewißheit ergeben, daß das Vordringen des Packeises mit dem Polarstrom eine Periode von drei Jahren hat – jedes dritte Jahr stößt es soweit zum Lande vor, daß es die Temperatur noch mehr als sonst senkt, und die Folge ist dann, daß in solchen Jahren in Nordisland nicht einmal Gras wächst. Die wenigen Viehhalter der betroffenen Küstenstriche sind auf diesen dreijährigen Turnus seit Alters her eingestellt und eingerichtet; sie lassen sich durch die Natur durchaus nicht überraschen. Hinsichtlich der Gründe für den dreijährigen Rhythmus war weder etwas Bestimmtes noch auch nur Vermutungen zu erfahren.

Abgesehen von den geschilderten Unterschieden zwischen Nord und Süd ist die Wesensart der Witterung in ganz Island die gleiche. Das Bemerkenswerteste ist, daß man hier oben eigentlich nur zwei Jahreszeiten kennt: Sommer und Winter. Der Winter ist natürlich länger als der Sommer, wie in geringerem Maße schon in Deutschland. Sommer lassen sich mit Recht nur die Monate Juni bis September nennen. Die eigene Berechnung der Isländer sieht freilich anders aus; »letzte Winternacht« und »erster Sommertag« fallen, wie früher berichtet, schon in den April, doch ist diese Rechnung reichlich optimistisch. Der Mai bringt noch bitterböse Tage. In sich sind die beiden Jahreszeiten nicht so einheitlich wie auf dem Kontinent. Man kann im Sommer nach richtigen Hitzeperioden Tage erleben, die schlecht und recht winterlich sind, während der Winter nicht selten ganze Wochen einer frühlingsmäßigen Milde bringt. Überhaupt wechselt die Witterung häufig und grundlegend, oft innerhalb eines Tages, sodaß man binnen vierundzwanzig Stunden sozusagen alle vier Jahreszeiten durchmachen kann. Im Sommer treten plötzlich einsetzende Regen auf, die Tage währen können, und im Winter läßt sich alle vier bis fünf Tage Umschlag von Frost in Tauwetter erwarten und umgekehrt. Der Mensch muß sich mit seiner Kleidung hierauf einrichten. Bei Reisen ins Land ist richtiges Ölzeug unerläßlich, wie es die Seeleute tragen, in der Stadt genügt der Gummimantel und eine Mütze aus wasserdichtem Stoff. Ohne Gummischuhe ist nicht auszukommen. Die Leute auf dem Lande wie die Kinder in der Stadt begnügen sich da nicht mit Galoschen, sondern tragen richtige Kanonenstiefel aus Gummi mit langen Schäften. Die sind auch für die Mädchen allgemein üblich, und wenn die mit ihren kurzen Röckchen und den kanonenbestiefelten Beinchen ankommen, so fühlt man sich stark an Rußland erinnert. Auch Erwachsene in der Stadt müßten sich manchmal solche hohen Stiefel wünschen, denn es herrscht nach starken Schneefällen und darauf folgendem Tauwetter nicht selten ein Matsch, daß einem die Brühe in die Galoschen oben hereinläuft – sofern diese nicht einfach steckenbleiben und man sie, auf dem einen Bein balanzierend, trübselig aus dem Patsch wieder herausfischen muß. Die Kinder fühlen sich in ihren Gummikanonen dem Matsch gegenüber ebenso sicher wie behaglich. Es ist eine Lust, wie sie in der Brühe umherwaten und mit den Füßen hineinstampfen, daß die Nässe umherspritzt, wie solchen Effekt sonst nur vorübersausende Autos erzielen. Auf erwachsene Fußgänger wird da nicht weiter Rücksicht genommen (diesen Begriff kennt Island überhaupt nicht); die mögen sich an den Häusern entlang drücken und zusehen, wie sie gegenüber der kindlichen Lust trocken bleiben.

Es liegt der Gedanke nahe, daß diese häufigen Wetterumschläge, diese Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit der Witterung den Menschen zu einer gelinden Verzweiflung treiben könnten. Nun, das ist Auffassungssache, ist Sache der Anschauung, die jeder mitbringt. Wer als Pessimist geboren ist, mag sich die Laune dabei wohl verderben lassen. Man kann aber auch einen anderen Standpunkt einnehmen, vom schlechten Wetter als der Regel ausgehen und sich, wenn es tobt, voller Beruhigung sagen: es dauert ja nicht lange! Zuzugeben ist, daß die Wetterumschläge im Sommer die gute Stimmung morden können, nämlich demjenigen, der eine Reise ins Landesinnere angetreten hat. Diese Reisen sind eine kostspielige Sache, selbst wenn sie nur zwei oder drei Tage dauern sollen. Man verursacht sich diese Kosten, bricht bei strahlendstem Sonnenscheine auf – und kommt nun plötzlicher Regen grade dann, wenn man jeder menschlichen Siedelung just so weit entfernt ist, daß Umkehr nicht mehr lohnt, so ist dies natürlich sehr ärgerlich. Den erhofften Naturgenuß muß man fahren lassen, büßt sein Geld ein, und die Laune ist auf lange Zeit gründlich verdorben. Es ist begreiflich, daß die über Islands Wetter zetern, denen es so erging. Ist man jedoch ansässig, lebt in gewohnter Behaglichkeit und nimmt man das Wetter nur als Begleiterscheinung des Lebens, ohne auf es zu bauen wie der Sommerfremde aus Reisen, dann findet man sehr bald den richtigen Standpunkt heraus, freut sich der schönen Tage und tröstet sich über die schlechten mit dem Gedanken hinweg: es wird ja bald wieder schön! Es gibt fast keine angenehmere Überraschung, als wenn sich nach einem eisigen Wintertage, nach rasendem Schneegestöber und Sturm plötzlich der nächtliche Himmel aufklärt, ein köstliches Nordlicht zeigt und die Luft still und milde wird. Weniger erbaulich ist's freilich, wenn die Sache umgekehrt kommt. Man geht abends aus, nachdem man vorher noch im Ofen nachgelegt hat, weil's Stein und Bein friert, und die Sterne und Nordlichter leuchten einem freundlich auf dem Wege zur Kneipe. Bricht man nach Mitternacht wieder auf und freut sich auf einen Nachtbummel in der frischen, klaren Luft, dann schlägt einem eiskalter Regen entgegen! Dank der erwähnten Gummikleidung stört der an sich nicht weiter, doch hat er inzwischen auf dem gefrorenen Erdboden eine Eisdecke gebildet, und alles ist mit dem schönsten Glatteise überzogen. Da ist man nicht selten in Verlegenheit, auf allen Vieren heimzukriechen. Wer etwa am Bergabhange wohnt, hat überhaupt keine Aussicht heimzukommen. Es besteht keine Möglichkeit, vereiste, etwas steile Straßen hinaufzuklimmen. In der Stadt sieht man dann am nächsten Morgen alles rutschen, fallen, purzeln, balanzieren, »abfahren« – ganz nach Alter, Geschlecht und Geschicklichkeit. Zu streuen hält hier niemand für nötig. Warum auch! Beim nächsten Wetterumschlag geht das Glatteis ja von selber fort!

Es läßt sich nicht bestreiten, daß grade das Wechselvolle der Witterung den langen Winter erträglich macht. Es kommt hinzu, daß die Kälte der dünnen, trockenen Luft halber bei weitem nicht so fühlbar ist wie etwa in Deutschland. Obendrein sind die Frosttage in der Minderheit gegenüber den lieblichen Tagen und noch mehr Nächten, mit denen der »Polar«-Winter immer und immer von neuem überrascht. Im Januar, um Mitternacht, sind wir Deutschen hier auf den Kopf der Reykjaviker Hafenmole hinausgepilgert; der Mond, schon bald Vollmond und daher hoch am Himmel, tauchte Stadt, Meer, Schneeberge in zauberhaft helles Licht; von der Esja, dem nördlich gelegenen Bergstock, stieg ein ungeheures Polarlicht in magischen Farben auf und zog über unsere Köpfe hinweg, als habe man dort oben ein riesiges Feuerwerk angezündet – und die Luft so mild, fast warm, daß wir zwei Stunden gesessen haben – in Winterkleidern zwar, aber doch gesessen! Und derartige Wintertage und -nächte sind nicht vereinzelt. Sie bilden zwar nicht grade die Regel, aber sie überraschen erfreulich oft. Zusammengenommen mit den regnerischen Tagen und den Zeiten eines lauen, nicht fühlbaren Frostes, bilden sie gegenüber den kurzen Kälteperioden durchaus die Mehrheit, hinzugerechnet die natürliche Wärme der Holzhäuser, die künstliche, die schönste schottische Fettsteinkohle beschert, läßt sich ohne Übertreibung sagen: der Isländer sitzt im Winter molliger als der Deutsche!

Freilich, eine böse Seite des hiesigen Winters ist zu beichten: er nimmt, sozusagen, kein Ende. Im Gegenteil, wenn es eigentlich Frühling werden sollte, dann fängt er erst so richtig an! Das sind die Monate März, April und auch noch Mai. Ruf dem Kontinent hält das Frühjahr seinen Einzug, und grade dies bringt Island seine richtige Winterszeit. Wenn sich die Luft dort erwärmt, deswegen zur Höhe steigt und unten andere Luft zum Ersatze herangezogen wird (der Pyrenäen und Alpen halber fast ausschließlich von Norden her), dann kommt die eiseskalte Luft von Grönland, vom Nordpol, von Spitzbergen in Bewegung und strömt nach Süden ab. Sie eilt, als könne sie es garnicht erwarten, in wärmere Gegenden zu kommen – und auf ihrem Wege zieht sie über Island hinweg, daß dieses nun erst richtig in Winter versinkt, von Norden her flutet's eisig über das Land hinweg. Was hilft's, daß die liebe Sonne nun schon wieder hoch am Himmel steht; daß die Kälte den Himmel wolkenrein hält, sodaß die Sonne auch wirklich scheinen kann! Mit Macht brennt sie hernieder zur Erde; an Wärme läßt sie es nicht fehlen. Aber wo sie hintrifft, liegt Schnee, und den muß sie auftauen, ehe sie an den Erdboden herankann. Da immer neue Kälte vom Norden herantransportiert wird, währt dieses Auftauen lange – lange! Der schmelzende Schnee gefriert am Erdboden erst noch einmal zu Eis, und ist auch dieses zu einem Matsch erweicht, so ist der Tag herum, der Matsch friert nun erst recht fest – und wo die Sonne am Tage zuvor Schnee zu schmelzen hatte, hat sie am nächsten Tage Eis zu schmelzen. Weicht dieses Eis endlich, kommt die Erdkrume zum Vorschein, dann bringt eine Nacht Niederschläge, und die bestehen zu dieser Zeit immer aus Schnee, Hagel oder gar Eis. Geht die Sonne wieder auf, so findet sie den alten winterlichen Zustand wiederhergestellt, und der Kampf zwischen der Wärme, die Leben spenden will, und der erstarrenden Kälte hebt von neuem an. Viele Wochen lang geht dieses Ringen, bis tief in den Mai hinein. Und es ist keine leere Redensart zu sagen: es liegt wie eine tiefe Tragik über diesem Kampfe. Wenn man dies so beobachtet, wie die Natur aus einem leisen Frühlingsahnen durch eine Nacht tief in den Winter zurückversetzt wird, wie sich dies immer und immer wiederholt – dann begreift man, woher der Glaube an einen »bösen Feind« kommt, versteht man, daß die germanischen Volksmärchen nur ein poetisches Sinnbild dieses Ringens in der Natur sind. Dieser »verlängerte« Winter trägt die Schuld daran, daß Island keinen Ackerbau treiben kann, daß der größte Teil der Insel nördlich der Baumgrenze liegt. Wären nicht grade die »Frühlings«-Monate März, April und Mai rauher als das ganze übrige Jahr, dann würde Island fruchtbar sein und seines milden Klimas halber im Verein mit der Großartigkeit seiner Natur vielleicht einen Ruf genießen wie die Riviera.

Dieses endlose Winterende mag diejenige Zeit in Island sein, die auf den Fremden vielleicht am stärksten wirkt. Man lebt Wochen, Monate in einer wahren Sonnenpracht; der Himmel ist nach deutschen Begriffen echt sommerlich: dunkel wird's Mitte April nicht vor ½10 Uhr, und am nördlichen Horizont zeigt selbst um Mitternacht ein lichter Schein, wo die Sonne zu suchen ist – wir bei uns gegen Ende Juni. Und dabei diese bitterböse Kälte um einen herum, die schneidenden Nordwinde, die tief in Schnee vergrabene Bergwelt! Für uns haben diese Gegensätze etwas Unnatürliches, Widersinniges. Man fühlt, als lebe man buchstäblich in einer verhexten Welt, als könne dies alles garnicht mit rechten Dingen zugehen. Ein Frühlingssehnen packt den Deutschen hier in diesen Wochen, stärker, schmerzlicher als der historisch gewordene »Zug nach Italien«, der so viele deutsche Herzen zur Osterzeit beseelt.

Eine Zeit ist es aber auch, in der man wieder mancherlei zu sehen erhält, was anderwärts kein Auge erblickt. Der Schnee auf den Bergen führt in diesen Wochen ein absonderliches Leben. Die sechzehn Stunden täglich herniederbrennende Sonne schmelzt ihn – die eisigen Nordwinde lassen ihn gefrieren! So bildet sich an den Hängen und in den Senken in langen Bahnen und breiten Streifen eine glänzende Eisschicht, und in ihr spiegelt sich die vom Himmel herablachende Sonne! Stundenlang, bald hier, bald dort, je nach dem Stande der Sonne kann man dies an den fernen Bergen in der Runde beobachten. Dort leuchten die Eisbahnen auf, als glitte weißglühendes Eisen zu Tal, blendend hell wie die weißeste Glut. So feurig, so heiß kann der frischeste Lavastrom nicht aussehen, der unmittelbar aus dem Glutherde des Erdinnern kommt. Die leise zitternde und wallende Luft bringt scheinbar Leben in den kalten Glanz, und man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß dort in den Hängen das weißglühendflüssige Innere der Erde durch breite Spalten zu Tage tritt. Erst die Überlegung, daß der Schnee rechts und links dieser vermeintlichen Feuerbahnen nicht schmilzt, bringt die Erkenntnis zurück: es ist ja alles nur ein schönes, bezauberndes Bild!

Ich habe diesen unvergleichlichen Anblick so manchmal auf mich wirken lassen, und er war mir schließlich vertraut geworden. Und doch hat er mich eines Tages in Verbindung mit der sonstigen Eigenart einer Landschaft aufs höchste überrascht – und nachdenklich gestimmt. Das war im Westlande, wohin ich eine Reise zu unternehmen hatte. Die Veranlassung zu ihr hat mit der märchenhaften Erscheinung, die ich dort fand, nichts zu tun; da sie aber nicht alltäglich ist, sei sie hier eingeschaltet. Es ist die nicht ganz unbekannt gebliebene »Geschichte von der Eierliste«. Deutsche Gelehrte hatten achtzehn Jahre zuvor das innere Island bereist. Einer von ihnen hatte sehr wertvolle, seltene Eier erworben und sie an ein Museum geschickt, wo sie eine Zierde der Sammlungen bilden sollten. Über die Namen der Vögel, von denen sie stammten, hatte jener Isländer, von dem sie gekauft worden waren, eine Liste mit Nummern, und mit den gleichen Nummern waren die zugehörigen Eier versehen. Die Eier wurden in zwei Kisten verpackt; in die eine kam oben hinauf die Liste. Die Kiste mit der Liste ist aber nie in Deutschland eingetroffen, sondern ist verloren gegangen, Es kam nur die andere Kiste an. Nun hatte man dort die Hälfte der Eier, wußte aber nicht, welchen Vogelarten sie angehörten. Der bekümmerte Gelehrte schrieb nach seiner Rückkehr selbstverständlich sogleich an Freunde, die er auf Island gefunden, und bat, dem Eiersammler nachzuforschen und eine Abschrift der Liste zu besorgen. Aber ohne Erfolg; weder der Eierverkäufer noch die Eierliste kamen zum Vorschein. Siebzehn Jahre lang hat der deutsche Gelehrte sich nicht verdrießen lassen, an jede Adresse, die ihm in Island bekannt wurde, zu schreiben und seinen Hilferuf um die Eierliste zu wiederholen. Schließlich fand er des Verfassers Namen in der Zeitung und wandte sich an ihn als seine »letzte Hoffnung«. Was den Isländern nicht gelungen war, mußte ein Deutscher fertigbringen können! Mit aller Zuversicht eines nicht »unterzukriegenden« Optimismus wurden die Nachforschungen begonnen. Es gelang tatsächlich, den Namen des Eierverkäufers zu ermitteln. Aber der Mann war tot, längst begraben! Also die Witwe gesucht. Sie wurde gleichfalls aufgestöbert und fand sich auch bereit, den gesamten Nachlaß ihres Mannes genau durchzusehen. Eine Menge Papier, aber keine Eierliste darunter! Also weitergesucht: alle Sachverständigen, der Leiter des Landesmuseums befragt, zuletzt überhaupt kein Mensch mehr ungeschoren gelassen. Auch dies ohne Erfolg. Schließlich jedoch hieß es, wenn überhaupt noch einer ein Exemplar der Liste besitzen könne, dann sei dies ein alter Geistlicher, der irgendwo im Westlande in einsamer Gegend hauste. Dorthin machte ich mich also auf, traf den Gesuchten auch – Gottlob! – noch am Leben, und nach langem Suchen in alten Papieren kam die Eierliste zum Vorschein! Woraus der freundliche Leser zu ersehen beliebe, daß man im hohen Norden auch heute noch »Entdeckungsreisen« machen kann, trotz Nansen und Amundsen. – Diese Fahrt, sozusagen noch mitten im Winter, war kein Genuß; aber sie brachte mir eine Überraschung, die ich nicht erwartet. Und dies war es ja, was hier geschildert werden sollte. Das isländische Westland ist erfüllt mit wilden Gebirgen, teils langen Ketten, teils spitzen Gipfeln. Als ich dorthin kam, sah dies alles noch aus wie allernächste Nachbarschaft des Nordpoles: in Eis und Schnee begraben! Aber es sind dies durchaus keine Gletscher, denn die Berge haben kaum mehr als eine durchschnittliche Meereshöhe von fünfhundert Metern. Dieses von weitem wie ein erstarrter Wellenozean aussehende Gebirgsland wird, weithin sichtbar, überragt von einer einzelnen Bergspitze, die rund tausend Meter hoch ist. Dies ist die Baula (gesprochen Böhla); der Leser findet sie auf unserer Karte. Sie ist gegenüber der sie umgebenden Gebirgswelt so hoch, daß man sie ebenso wohl von Süden wie von Westen und Norden schon dann erblickt, wenn man in die entsprechenden drei großen Fjorde noch garnicht eingefahren, also noch auf hoher See ist. Ihre Form ist so eigenartig, daß sich der Anblick dem Gedächtnisse unauslöschlich einprägt. Ich will einen Vergleich geben; er ist nicht poetisch, aber anschaulich: der Leser stelle sich vor, es rage aus den kleineren Gebirgsketten und Bergstöcken da mitten im Lande das obere Drittel einer ungeheuren Gurke heraus! Das klingt, zugegebenermaßen, nüchtern, banausisch, doch treffender ist dieses merkwürdige Felsgebilde nicht zu kennzeichnen. Jeder, der Westisland gesehen, kennt diesen eigenartigen Berg, und er ist wohl in alle Beschreibungen des Landes übergegangen. Die anderen Besucher Islands rühmen die helle rötliche Färbung seines Gesteins. Außer dieser Farbe, der Gestalt, der Höhe haben sie nichts von ihm zu vermelden. Sie haben ihn in der höchsten Eigenart seiner Erscheinung eben nicht gesehen, und die zeigt nur der Winter (»Polarländer sind Winterland, kein Sommerland!«). Wenn Schnee auf ihm liegt, dann tritt seine Struktur hervor. Es zeigt sich, daß dicke Felsrippen in ziemlich gleichmäßiger Stärke und in ziemlich gleichmäßigem Abstande an seinen Wänden senkrecht in die Höhe steigen und sich am Gipfel vereinigen. Die Rippen sind schneefrei und daher naturfarbig, die Zwischenräume schneeerfüllt und deshalb weiß. Das Ganze erweckt den festen Eindruck, es habe der Beschauer ein menschliches Bauwerk vor sich oder, richtiger gesagt, ein Bauwerk aus der sagenhaften Zeit der Riesen. – Als ich dorthin kam, hatte ich nicht nur das Glück, den unvergleichlichen Berg in dieser charakteristischen »Aufmachung« zu erblicken; es wiederholte sich auch an ihm das oben geschilderte feurige Leuchten der oberflächlich gefrorenen Schneebahnen, in denen sich die Sonne spiegelte. Man hätte glauben können, eine mächtige Domkuppel vor sich zu haben, mit Rippen von lauterstem Golde oder weißglühendem Stahl! – Wir Menschen einer nüchternen Verstandeszeit sehen derartiges auch mit nüchternem Verstande, mag der erhabene Anblick uns auch in Andacht versetzen. Wir sehen in ihm nur ein märchenhaftes Spiel der Natur. Wie muß dieses Bild aber auf unsere Vorfahren gewirkt haben, die in einer Zauberwelt lebten, für die es Riesen, Zwerge, Lindwurme gab, denen jeder Baum heilig war, jeder Sumpf das Reich der Elfen, jedes Leuchtkäferchen ein Irrlicht! Was ich sah, zeigt sich jedes Frühjahr; vor tausend Jahren hat die Baula um diese Jahreszeit nicht anders ausgesehen, und vor dreitausend, zehntausend Jahren gleichfalls nicht. Wie mag auf Menschen dieser ältesten Zeiten ihr Anblick gewirkt haben! Mußten sie nicht glauben, dort hinten läge ein stolzes Schloß, eine hehre Burg, in der höchste Geheimnisse bewahrt wurden, und die durch ein in ihr aufbewahrtes Licht so gleißendes Leuchten hatte! Mir jedenfalls schoß es sogleich durch den Sinn: Im fernen Land, unnahbar euren Schritten – –! Wer das gesehen hat, der muß zugeben: hier und nirgendwo sonst ist die Burg des Heiligen Gral zu suchen! Und wer die Baula nicht so gesehen hat, kann überhaupt nicht begreifen, daß die Sage von dem leuchtenden Gral entstehen konnte, dessen Licht durch Wände und Mauern drang. Es gibt Erkenntnisse, die dem Menschen auch ohne wissenschaftliche Untersuchung kommen, die ihn überwältigen, es buchstäblich wie Schuppen von seinen Augen fallen lassen und ihm die laute Überzeugung über die Lippen drängen: es kann nicht anders sein, mag's auch nicht ohne weiteres beweisbar sein! Solche Urkraft-Erkenntnis wird über jeden kommen, der die Baula so sieht, wie ich sie sah. Hier haben wir die Gralsburg vor uns in ihrem feierlichen, domartigen Bau, blendend im Glanze lautersten Feuers und – unnahbar euren Schritten! Auch hier rufe ich wieder junge ehrgeizige Forscher auf: laßt euch diese Baula als Gralsburg nicht entgehen! Forscht, und ihr werdet finden, daß sie die Örtlichkeit zu dieser Sage gegeben hat. Gewiß, die Gralssage ist älter als das Geschlecht derer, die heute Island bewohnen. Aber war Island nicht schon besiedelt, ehe die Ahnen der heutigen Isländer hierherkamen? Sind Germanen aus ihren Wikingerfahrten nicht längst an Islands Küsten gewesen, ehe Gardar, Raben-Floki, Ingolf von Norwegen hierher flüchteten? Hier eingesetzt mit der Forschung, und ihr werdet neue, überraschende Aufschlüsse über die Entstehung der Gralssage und damit über die Geschichte unserer Ahnen erhalten!

Schematische Darstellung der domartigen Baula.

Ja, wer die isländische Natur – in ihrem winterlichen Gewande – kennt, der lernt begreifen, woher die germanischen Sagen und Märchen stammen, der lernt fühlen, was sie bedeuten, lernt sich zurückversetzen in Geistesnöte und Todesängste, die den urwüchsigen Naturmenschen hier befallen mußten, wenn es um ihn her gar zu arg tobte, wenn es um ihn her wetterte, als seien alle Teufel und Plagegeister losgelassen. Kennt ihr den wilden Jäger? Ich will euch zeigen, woher er stammt. Der ist nichts als Vermenschlichung jener unsagbaren Stürme, deren Gewalt jede Vorstellung übersteigt, jener Stürme, die im Februar und März über Island hinwegfegen. Wir wollen versuchen, sie zu schildern. Wer beim Lesen des Nachstehenden im Gedächtnis behält, daß naive Urmenschen dies auch alles erlebt haben, der wird sich nicht mehr wundern, daß im Märchen unserer Ahnen der wilde Jäger durch die Lüfte braust.

Die Stürme der nachfolgenden Art kommen sozusagen aus heiterem Himmel. Sturmzeichen wie sonst in der Welt gehen ihnen nicht voraus. Sie passen somit in den schon umrissenen Rahmen der wetterwendischen Witterung hierzulande. Es kann ein heiterer, milder Tag sein – da macht sich ein »Lüftchen« auf, steigert sich zu Wind, Sturm, und eine Viertelstunde später braust ein Orkan über das Land, der die Häuser schüttelt wie in Deutschland die Bäume. Dieser Vergleich ist nicht übertrieben. Die Häuser, wenigstens die mehrstöckigen Fachwerkbauten, machen unter dem Ansturm der rasenden Luftströmung richtige Ausschläge und schwanken fühlbar hin und her. Mehr als einmal haben wir erlebt, daß in solcher Stunde die elektrische Krone an der Zimmerdecke ins Pendeln geriet wie eine Kirchenglocke, die geläutet wird. Am Tisch zu sitzen und zu schreiben ist dann einfach unmöglich. Auch Sorge um seine Fenster muß man dann haben. Die Scheiben sind zwar fast doppelt so dick wie in Deutschland, dennoch ist es eigentlich ein Wunder, daß sie dem ungeheuren Druck standhalten. Zu öffnen sind diese Fenster zum Glück nicht; sie sind fest in die Wand eingelassen bis auf eine Lüftungsklappe oder, wie bei mir, auf einen einzigen Flügel, der wie bei deutschen Fenstern in Scharnieren drehbar ist. Wären die Fenster wie in Deutschland eingerichtet, so wäre es vor Zugluft nicht auszuhalten, und zudem würde der Orkan, dessen Kraft durch alle Ritzen dringt, sie allen Riegeln zum Trotze einfach aufreißen und hinwegfegen. Meinen einen drehbaren Fensterflügel muß ich an solchen Tagen mit allem möglichen festbinden, sonst fliegt er mir davon, obwohl er klemmt und schon an sich schwer zu öffnen ist. Die rasend gewordene Luft preßt sich mit solcher Gewalt in jede Ritze, daß die Feuchtigkeit, die sich dort meist ansammelt, ins Zimmer hineingepreßt wird, sodaß aus der Fensterritze große Wasserblasen hervortreten. Sie zerspringen, die Feuchtigkeit tritt zurück, und das Spiel beginnt von neuem. Die Sache geht mit dem entsprechenden Geräusch vor sich – in Mitteldeutschland nennt man es »quackern« – und hört man es zum ersten Male, ohne gleich die Ursache zu erkennen, so kann man wohl erschrecken.

Sollte der Leser auf Grund der Widerstandsfähigkeit der Fensterscheiben denken: das hört sich im Zimmer vielleicht schlimmer an, als es draußen wirklich ist –, so braucht er nur ins Freie zu gehen, um sein blaues Wunder zu erleben. In den Straßen, durch die der Orkan fegt (in den Querstraßen ist's natürlich besser), können sich selbst kräftige Männer nur dadurch vom Fleck helfen, daß man sich an Häusern, Mauern, Zäunen festhält und so weiterarbeitet. Wo derartiges »Verankerte« fehlt, also außerhalb der Ortschaften, bleibt nichts übrig, als sich flach auf den Boden zu legen. Andernfalls kann man sicher sein, vom Sturme mit solcher Gewalt umgerissen, niedergeschleudert zu werden, daß einem die Knochen im Leibe brechen. In den Ortschaften eine Straße, die in der Windrichtung läuft, kreuzen zu müssen, ist die reinste Volksbelustigung. Man biegt in eine etwas geschützte Querstraße ein, nimmt einen gewaltigen Anlauf, befiehlt dem Schicksal seine Seele und saust hinüber zum anderen »Ufer«. Hat man Glück, so landet man, ohne umgerissen worden zu sein.

So lange solcher Orkan nichts ist als eben ein Orkan, lacht man über die Hilflosigkeit, in die man als Mann in der Vollkraft seiner Jahre durch ihn versetzt wird. Aber solch Orkan verbindet sich gern mit Nebenerscheinungen, durch die er erheblich ungemütlicher wird. Das Harmloseste ist noch, daß er uns Steinchen und ähnliches mit solcher Wucht an den Kopf wirft, daß der Schmerz nicht zu ertragen ist und man Gesicht, Nase, Ohren schleunigst einmummeln muß. Häßlicher ist bereits die Verbindung mit Schneegestöber. Nun, ein Gestöber kann man das eigentlich nicht mehr nennen; wenn man das so vom Fenster aus beobachtet, ist es die leibhaftige wilde Jagd, die da in Gestalt vorbeisausender Flocken und Hagelkörner über die Erde braust. Doch überwiegt das Fesselnde der Erscheinung noch gegenüber dem Unangenehmen. Das Ganze ist nämlich häufig mit gewitterartigen elektrischen Entladungen verknüpft, die jedoch von unten nach oben schlagen und nicht von Donner begleitet sind (Isländern, die Deutsch bei mir lernten, habe ich vergebens zu erklären versucht, was »Donner« ist; sie kennen ihn nicht). – Verbindet sich ein Orkan der geschilderten Art mit starkem Frost, mit Kälte, dann hört tatsächlich jede Gemütlichkeit auf. Daß die nach der Windseite gelegenen Zimmer trotz allen Heizens nicht zu erwärmen sind, ist noch das harmloseste; aber im Freien –! Als ich mich bei solcher Gelegenheit das erste Mal hinauswagte – das Thermometer zeigte vierzehn Grad unter Null –, hatte ich mich nach deutschen Begriffen vorzüglich in die dicksten Wintersachen eingepackt. Als der Orkan auf mich einbrauste, drang mir die Kälte so schnell durch alle Kleidung hindurch, daß ich im Augenblick das Gefühl hatte, überhaupt nichts auf dem Leibe zu tragen und nackt in dieser Kälte umherzulaufen. Der Fremde, der nicht gleich den Einheimischen mit Pelzen ausgerüstet ist, kann sich bei solcher Gelegenheit auf den Tod erkälten, zumal die unerhörte Stärke des Sturmes auch ein Atmen durch die Nase ganz unmöglich macht. Mit offenem Munde und kräftig ziehen muß man, sonst fegt die Luft an einem vorbei, und man kriegt von ihr einfach nichts ab – und atmet man die Kälte so unvermittelt ein, so kann auch hier jeder Atemzug die schönste Lungenentzündung bringen.

Eine wahre Landplage sind die Stauborkane. Sie treten auf, wenn der Boden fest gefroren und nicht schneebedeckt ist, also der Staubbildung günstig ist. Das ist dann eine sehr widerliche Sache, wie ohne weiteres einzusehen. Man selber wird dreckig wie ein Schwein (jeder parlamentarische Ausdruck wäre hier ungerechtfertigte Schönfärberei), und den menschlichen Behausungen ergeht's nicht besser. Der Staub dringt durch alle Ritzen, überall bilden sich dicke braune Krusten, und die Fensterscheiben sind bald von außen her durch eine Dreckschicht zugeklebt. Nun dauert ein solcher Orkan freilich nur Stunden, selten einen ganzen Tag oder gar zwei. Aber wie hinterher die Fenster wieder reinigen? Zu öffnen sind sie ja nicht, und der Schmutz sitzt so dick auf ihnen, daß es im Zimmer kaum noch hell wird. Nun, das Putzen der Fenster – in den oberen Stockwerken – ist in Island eine verblüffend einfache Sache: man nimmt die Gartenspritze und spritzt das Ganze ab! Diese urwüchsig-praktische Methode hat nur den Nachteil, daß sie bei Frost nicht anwendbar ist. So kann man acht Tage, vierzehn Tage hinter den dreckigen Scheiben sitzen und auf Wärme warten, damit gespritzt werden kann. Geht der Frost weg, so geschieht dies aber fast immer unter Einsatz strömenden Regens, und der besorgt dann die Fensterreinigung von sich aus; die Dienstboten brauchen sich da nicht weiter zu bemühen.

Das sind die Freuden des Landbewohners während der Orkane. Nun stelle sich der Leser solches Rasen der Elemente auf dem Meere vor! Der Seegang freilich, die Höhe der erzeugten Wellen, soll nach Aussage der Seeleute kaum größer sein als bei »gewöhnlichen« Stürmen. Es mache den Eindruck, als drücke die unerhörte Gewalt der strömenden Luft die Wellenberge, die sie hervorruft, selber wieder nieder und halte sie dieserart niedrig. Um so wuchtiger sei der seitliche Anprall der Wogen. Es ist daher zu begreifen, daß ein Schiff in solch kochender Meeresflut verunglücken kann, ohne regelrecht zu stranden, indem es nämlich leck geschlagen wird, sei es, daß ihm seitliche Planken brechen, sei es, daß die Deckaufbauten über Bord gefegt werden und dabei Teile der Deckverschalung mitgehen, sodaß die See nun von oben her einströmen kann. So haben die berüchtigten isländischen Orkane, die Plötzlichkeit ihres Auftretens die meisten jener zahlreichen Schiffe auf dem Gewissen, die hier schon gestrandet sind und – leider Gottes – noch stranden werden; vergeht doch kaum eine Woche ohne Schiffbruch, bei dem meist das Schiff völlig verloren ist und auch von der Besatzung so mancher brave Mann sein Leben lassen muß. Der Kirchhof von Reykjavik ist eine ernste Mahnung an das Unheil, das den Seemann an Islands Küsten ständig umlauert. Französische Gräber in großer Zahl, dann Gräber von Fischern, die von den Färöers in die ergiebigeren isländischen Gewässer kamen und hier elend zugrunde gingen; auch Deutsche, Engländer, Norweger. Wer als Vergnügungsreisender in europäischen Gewässern umhergondelte oder vielleicht auf einem Ozeandampfer den großen Teich kreuzte, mag sich kaum träumen lassen, daß Schiffahrt noch heutigentags eine so gefahrvolle Sache sein soll. In und bei Island ist sie's noch! Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß hier jede Fahrt aufs Meer hinaus eine letzte Fahrt werden kann; selbst die größeren Dampfer, die fahrplanmäßig den Verkehr mit Kopenhagen, England, Norwegen aufrecht erhalten, müssen zuzeiten äußerste Vorsicht beobachten und bleiben jedem Küstenpunkte Islands ängstlich fern, um in großem Bogen in den allein sturmsicheren Hafen von Reykjavik einzusteuern. Es sind nämlich nicht die Orkane allein, die den Seemann hier bedräuen, es kommt hier vieles zusammen, die isländische Küste unheilschwanger zu machen. Der Kompaß, sonst der bewährte und zuverlässige Wegweiser, läßt hier oft genug völlig im Stich, nimmt die verrücktesten Stellungen ein und leitet irre. Die Ursache ist in erdmagnetischen Störungen zu suchen, die in einem noch nicht genügend geklärten Zusammenhänge mit dem Polarlichte stehen. Jedes Polarlicht, das den sonstigen Menschen entzückt, ist eine Warnung an den Seemann: traue in dieser Stunde der Nordnadel nicht! Aber das Warnungssignal ist nicht immer sichtbar, Wolken verdecken es nicht selten. Was dann? Dann muß sich der Schiffer auf sein Auge verlassen, auf die »Sicht«. Auch da narrt ihn die Natur oft genug. Es herrschen häufig eigentümliche Zustände in der Luft über den isländischen Küstenwässern und erwecken den Anschein, als sei das Land noch weit, weit entfernt, während der Schiffer ihm in Wahrheit ganz nahe ist. Um so gefährlicher sind diese Täuschungen, als Kursversetzungen infolge von Strömungen oft ganz unerwartet eintreten – Strömungen, verursacht teils durch den Golfstrom, teils durch Ebbe und Flut im Verein mit dem an Unterwasserriffen reichen, felsigen Meeresboden. Gegen diese Strömungen ist schwer genug anzukommen; sie drängen das Schiff zum Lande hin. Dort aber herrscht eine Brandung so stark, wie sie vielleicht nur noch an der Mündung des Amazonenstromes anzutreffen ist. Können die Gefährdeten die offene See gewinnen, so sind sie meist geborgen, selbst wenn einer der Orkane wütet; andernfalls ist die Statistik der Schiffbrüche um einen traurigen Fall reicher.

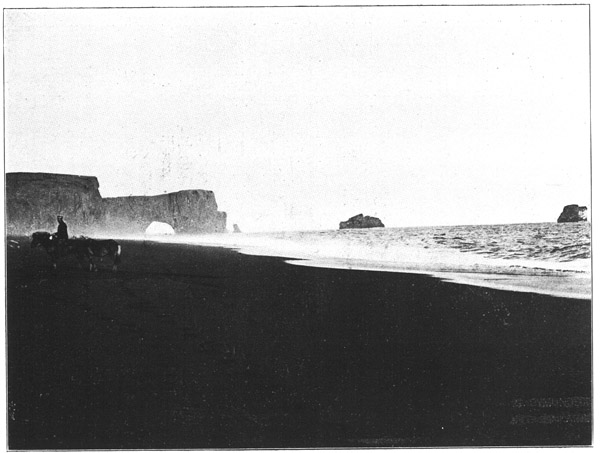

Kap Portland, Islands Südspitze. Die Höhlung im Felsen, ein richtiger Tunnel, ist durch die rasende Brandung ausgewaschen.