|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Menschen beschreiben? Da wird nichts anderes übrig bleiben, als mit dem Äußeren zu beginnen. Das Äußere ist nicht selten nur das Äußerliche. Die stärksten Eindrücke von der Welt um uns empfangen wir jedoch durch das Auge, und deshalb wird bei den meisten die erste Frage die sein: wie sieht so ein Isländer eigentlich aus?

Wir erwähnten: die Menschen in der Stadt kleiden sich genau wie andere Kulturmenschen auch. Kleine Unterschiede: statt des Hutes häufig eine weiche Mütze – des oft heftigen Windes halber; der Mantel oder Paletot vielfach durch den Gummischlüpfer verdrängt; Gummi-Überschuhe eine alltägliche Erscheinung, auch wenn es nicht regnet. »Sie halten so schön warm«, sagte ein Isländer zur Begründung. An der Kleidung somit nichts Besonderes. Gleichwohl fühlt der Deutsche sogleich heraus, daß dies alles anders aussieht als bei uns. Wenn es wahr ist, daß Kleider Leute machen, so dürften sich die isländischen Germanen eigentlich nicht weiter von uns unterscheiden. Dennoch zeigt der erste Blick: Deutschland ist das nicht, was hier an männlicher Bevölkerung herumläuft. Das ist zunächst, wie gesagt, Gefühlssache; ein vernünftiger Grund ist nicht ohne Weiteres anzugeben. Kommt freilich der famose hiesige deutsche Generalkonsul daher oder der gewesene Ministerpräsident und jetzige Bankdirektor, dann fallen die berühmten Schuppen von den Augen. Beide Herren sind Stock-Isländer, ihrer Erscheinung nach aber könnten sie in Potsdam zu Hause sein. Straff, militärisch, Mensch gewordene Energie, so halten sie sich, wie bei uns jeder alte General und Oberst – und dann sieht man, wo es bei den anderen fehlt! Krumm, schief, schlapp, so schlürft, watschelt, latscht das alles über die Straße; den großen Zeh müßte sich die Hälfte von ihnen eigentlich längst abgetreten haben. Saftlos, kraftlos, kopfhängerisch (buchstäblich, nicht bildlich), katzenbucklig – das ist die äußere Erscheinung der meisten Isländer in den Städten; die wenigen erfreulichen Ausnahmen ändern an dem Bilde nichts, lassen die Schattenseiten nur um so greller hervortreten. So ist's kein Wunder, daß die der unsrigen gleichende Kleidung auf diesen Körpern doch anders aussieht. Kleider machen eben nicht Leute; auf den Kerl, der sie trägt, kommt's an, und dieser »Kerl« versagt in Island. Man kann, man muß diese Menschen liebhaben, sie sind herzensgut; aber imponieren können sie ihrem Äußeren nach nicht!

Wer im Äußeren nur Äußerliches sieht, wird um eine Erklärung nicht verlegen sein: Island hat kein Militär, keine Dienstpflicht. Soldatischer Drill, militärische Zucht, körperliche Ertüchtigung (man verzeihe dieses furchtbare Modewort) sind unbekannt. Dem jungen Isländer wird dadurch kostbare Zeit, manche körperliche Anstrengung und Unbequemlichkeit, manch seelischer Zwang auch erspart – zugegeben! Deutsche Kasernen können da ja ein Liedlein singen, aber Segen hat jeder Deutsche von dieser harten, zuweilen brutalen Zucht doch schließlich gehabt; der isländischen Jugend fehlt er. Das Äußere eines Menschen ist nicht immer etwas Äußerliches; Haltung, Gang, Bewegungen sind Spiegel seines Charakters, zum wenigsten des Maßes an Selbstbewußtsein, an Mut, über das er gebietet. Auch umgekehrt läßt sich Denkungsart, Gesinnung, Stolz, Tatkraft, Spannkraft des Geistes heben, bringt man nur erst einmal dem Körper, der diesen Geist beherbergt, den Ausdruck, die Haltung, das Straffe bei, das solcher Männlichkeit entspricht. Die lässige Haltung der städtischen Bevölkerung in Island, ihr Sich-gehen-lassen ist echter, unverfälschter Ausdruck ihrer Wesensart: es sind gute Kerle, aber ohne rechte Tatkraft, fast träge, ohne rechten Stolz auf sich selber, ohne wahren Mut auch; vor jedem männlichen Auftreten weichen sie zurück. Sie fühlen sich zwar als Wikinger, aber nur so lange die Sache hübsch theoretisch bleibt. Sie tragen Stolz auf ihr Volkstum zur Schau; aber eben nur auf dieses, nicht auf sich selber, und zunächst auch nur auf das Volkstum ihrer Vergangenheit. Sie schwärmen für ihre Sagas und die darin besungenen Heldentaten ihrer Ahnen; selber aber sind sie erklärte Pazifisten und können nicht begreifen, daß einem Deutschen das vierjährige Ringen für das Vaterland eine heilige Sache ist, nicht Verabscheuenswürdiges. Es bewahrheitet sich auch bei ihnen die Erfahrung: man begeistert sich nur für das, was man selber nicht hat. Sollte Island eines schönen Tages vom Engländer eingesteckt werden (wie es wohl kommen wird), so wird sich hier keine Hand dagegen erheben. Burenblut fließt den Isländern nicht durch die Adern, wenigstens den heutigen nicht. Und im nächsten Menschenalter wird's nicht anders sein. Das jetzt Heranwachsende Geschlecht ist fast noch »schlaksiger« als seine Väter, und in ihm zeichnen sich grade die Studenten und noch mehr die Schüler des Gymnasiums durch Schlappheit aus, also die künftigen Führer dieses Volkes.

Die Vorfahren der Isländer sind vor mehr als tausend Jahren aus Norwegen eingewandert, waren echte Germanen, und in ihre Nachkommen ist bis auf die heutige Zeit fremdes Blut fast nicht hineingekommen. Man hätte also zu vermuten, hier eine blondhaarige Langschädelrasse mit blauen Augen vorzufinden. Auffällig genug, daß Gesichts- und Schädelbildung dieser Erwartung nicht entsprechen. In diesem Sinne hat der Isländer vom reinen Germanen nichts an sich; er ähnelt also nicht etwa dem Schweden, der im Äußeren heute den germanischen Typ wohl am unverfälschtesten vertritt. Der Isländer sieht im Großen und Ganzen genau so aus wie die Mehrheit der Deutschen, also wie eine Mischrasse, die im Kern wohl germanisch ist, der sich aber wendisches, slavisches Blut beigemischt hat. Um einen Grund, weshalb dem Isländer das unverfälschte Äußere des Germanen abhanden gekommen ist, hat man eigentlich verlegen zu sein; geschichtlich, wie erwähnt, ist nachzuweisen, daß eine Blutmischung auf Island nicht stattgesunden hat. Vermuten läßt sich folgendes: es ist diesem kleinen Volke, das ja Jahrhunderte hindurch nicht mehr als zwanzig, dreißig Tausend Seelen zählte, offenbar nicht gut bekommen, daß immer wieder in einander geheiratet werden mußte. Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die Gesichter genau ansieht. Jedem Fremden fällt hier auf, daß diese fast samt und sonders eine Verbildung aufweisen. Bald ist es die Nase, bald die Ohren, das Kinn, die 5tirn; wohlproportionierte Gesichter sind äußerst selten, – womit nicht gesagt sein soll, daß die braven Leute nun etwa häßlich wären. Ganz symmetrisch gebaute Gesichter sind ja bekanntlich höchst langweilig. Aber wie ein krankhafter Zug liegt es hier auf den meisten. Besonders ersichtlich wird dies aus dem Grunde, als sich der bürgerliche Isländer fast ausnahmslos dem amerikanischen und englischen Ideal von »Männerschönheit« gebeugt hat, nämlich jeden Bartwuchs zu verpönen. Hier läuft – in den Städten – alles glattrasiert herum. Was man aber unten wegputzt, läßt man oben um so üppiger wuchern: eine mächtige »Tolle« trägt fast ein jeder, der nicht grade mit einer Glatze gesegnet ist, und viele der Herren Studiosi kokettieren obendrein mit richtigen Schmachtlöckchen an den Schläfen – so, wie einst der »schöne Pole mit dem seelenvollen Blick« aussah oder wie wir Theodor Körner oder Franz Schubert in Bildern kennen.

Die gegebene Beschreibung gilt der städtischen männlichen Bevölkerung mit bürgerlichem oder geistigem Berufe. Der Bauer und auch mancher Seemann trägt noch immer einen stattlichen Vollbart. Es mutet wie Wohltat an, kommt einem einmal so ein biederer, natürlicher Mensch vor die Augen. Auch ihre Körperhaltung ist besser. Soldatische Straffheit würde man freilich auch an ihr vermissen, aber es steckt doch wenigstens Saft und Kraft in diesen Körpern. Gewiß, auch der isländische Bauer arbeitet sich nicht zu Tode; das verhindert schon die Natur, die ihn lange Monate, sicher gegen seinen Willen, untätig erhält. Doch mit ihrer Unbill hat der Bauer ständig zu kämpfen, und dies prägt sich in seiner Erscheinung aus. Ein gesunder Menschenschlag ist er, das zeigt der erste Blick, und man fühlt sich zu ihm hingezogen, zumal seine Art, sich zu geben, neben Gesundheit auch sogleich eine achtenswerte geistige Stufe verrät.

Alltagstracht der Isländerin. Ihr vornehmster Bestandteil ist der eigenartige Kopfputz.

Beim schönen Geschlecht steht das Verhältnis zwischen Stadt und Land fast umgekehrt. Das Zarte, Liebliche, Anmutige, das man bei ihm sucht, hält der körperlichen Anstrengung nicht stand, der die Bäuerin ausgesetzt ist. Auch sie macht einen gesunden, stämmigen, bis ins Alter erfreulich frischen Eindruck; doch ist sie ein wenig schwerfällig, plump, eckig. Sie gewinnt unsere Zuneigung nicht durch äußere Vorzüge, sondern durch Herzensgüte und einen natürlichen Anstand, der ihr, bei bescheidener Zurückhaltung, Sicherheit auch dem Fremden gegenüber verleiht, ohne alle peinliche Verlegenheit, wie man solcher in deutschen Bauernhäusern nicht selten begegnet. – Der Mädchen- und Damenwelt in der Stadt ist zwar nicht strahlende Schönheit nachzurühmen, aber »niedlich« sind sie fast alle, und viele sogar sehr niedlich, reizend. Sie verstehen auch, viel besser als die Männer, sich gut und gefällig zu bewegen, kurz, sind anziehende Erscheinungen. Unter ihnen findet man auch noch manche echte Germanin, blond, hochgewachsen – Brünhilden-Typ. Sehr zu loben ist, daß Mädchen wie Frauen in der Mehrzahl treu an der Landestracht festhalten und Mode-Firlefanz verschmähen. Auf eine lange Beschreibung dieser Tracht wollen wir uns nicht einlassen; ein Bild sagt da mehr als Worte. Es sei nur darauf hingewiesen, daß den wichtigsten Teil der Kopfputz ausmacht. Das Haar wird in zwei, drei, auch vier Zöpfe geflochten, und die Zopfenden werden am Wirbel festgesteckt, sodaß es wie Ösen oder Schleifen auf den Rücken herabhängt. Die Wirbelgegend wird mit einer runden Filzkappe bedeckt, von der rechts oder links eine lange schwarzseidene Troddel neben den Zöpfen herniederfällt. Die Troddel ist etwa in der Mitte durch eine fingerstarke, daumenlange Metallhülse hindurchgeführt, die aus Silber besteht, bei Reichen und an Festtagen wohl auch aus Gold. Zu diesem Kopfputz gehört ein Mieder, das dem Tiroler ähnelt, und ein buntes Umschlagtuch. An Feiertagen, bei Kirchgängen weicht dieses einem pelzgefütterten Mantel, der einem Krönungsmantel ähnelt. Kleine Figuren mit dunklem Haar sehen in dieser Tracht nicht so vorteilhaft aus wie große mit germanischem Blondhaar.

Von den Kindern wäre zu berichten, daß die Mädel im allgemeinen liebe, frische Dinger sind, während man hübsche und auch wohlerzogene Jungen schon seltener findet. Auch in diesem Verhältnisse steht das Männliche dem Äußeren nach zurück. Über den kindlichen Charakter vermag ich nichts zu sagen; ich habe mich mit Kindern hier nicht abgegeben. Das Verhalten der Herren Lausbuben befriedigt nicht restlos, aber das dürfte nicht ihre eigene Schuld sein, sondern seinen Grund in einer Erziehung haben, so nachsichtig, daß sie Erziehung kaum noch zu nennen ist. Schwach sind die Isländer wie jedem energischen fremden Willen, so auch dem ihrer Kinder gegenüber.

Über den Charakter der Erwachsenen läßt sich schon mehr sagen, sogar über den Charakter des ganzen Volkes. Gewohnheitsmäßige Zweifler mögen bei dieser Behauptung stutzen und fragen: gibt es Volks-Charaktere überhaupt? Können ganze Völker, also die Gesamtheit vieler Tausend oder gar Millionen Einzelmenschen, einen wirklich einheitlichen Charakter aufweisen? Solcher Zweifel hat seine Berechtigung. Für die Isländer läßt sich ein gemeinsamer Charakter jedoch in der Tat nachweisen; insofern, daß bestimmte, bestimmende und entscheidende Charakterzüge sich bei allen ihren Volksgenossen zeigen. Glaubhaft und verständlich wollen wir dies machen. Wir haben nur nötig, uns die äußeren Umstände vor Augen zu halten, unter denen dies Volk lebt. Gering ist seine Zahl. Seine hunderttausend Seelen leben auf einer weltentlegenen Insel, in wenigen Ortschaften und einzelnen Gehöften. Sie sprechen eine eigene Sprache und sondern sich durch sie von der übrigen Welt auch geistig ab. Die Verhältnisse sind klein, beschränkt, eng. Einer kennt den anderen; keiner kommt dem andern aus den Augen. Sie sind aufeinander angewiesen, zeit ihres Lebens. Befinden sich Menschen in solcher Lage, so besteht die Gefahr, daß sie ihrer gegenseitig überdrüssig werden, sich, volkstümlich gesagt, »zum Ekel sehen.« In dieser Gefahr befanden z. B. wir Deutschen uns im Kriege; da waren an der Front in Kompanien oder Batterien Menschen zusammengewürfelt, die großen Teils herzlich wenig zueinander paßten, mußten sich Monate, Jahre gegenseitig ertragen, miteinander auskommen. In gleicher Lage befinden sich alle Forschungs-Expeditionen in unerschlossenen Ländern; jeder Nordpolfahrer weiß davon zu berichten, wie schwierig es ist, unter zwanzig, dreißig Teilnehmern auf die Dauer Frieden und Eintracht zu erhalten, eine Aufgabe, schwieriger als Überwindung aller Gefahren einer feindlichen Natur. Noch so gut und harmlos mögen die Gemüter sein: auf die Dauer werden sich Menschen, die immer zusammen leben müssen, gegenseitig unerträglich. Selbst in Ehen bestätigt sich diese Erfahrung hin und wieder. Sollte es den Isländern anders ergehen? – Ihnen zum Heile hat der Zwang, der sie zusammenhält, diese Entwicklung nicht genommen. Grade das Gegenteil ist auf Island eingetreten. Man lebt sich hier nicht auseinander, sondern lebt eng und friedlich miteinander, so eng, daß man mit Bewußtsein nichts als eine einzige große Familie bilden will. Der Isländer gibt das leuchtende Beispiel eines starken Gefühles völkischer Zusammengehörigkeit. Buchstäblich: eine einzige Familie bilden diese hunderttausend Menschen! – Es zeigt sich dies schon äußerlich in ihrer Ablehnung aller Familiennamen. 5ie stehen auf dem Standpunkte: Familiennamen trennen ein Volk in einzelne, in viele Familien. Sie wollen aber nicht getrennt sein, wollen zusammengehören. Jeder Isländer, jede Isländerin führt daher nur den Vornamen. Zum Unterschiede von Namensvettern wird nur noch hinzugefügt: Sohn des Jón, Tochter des Gísli, und sind selbst dann noch Verwechslungen möglich, so wird noch der Ort der Abstammung genannt. 5o heißt der bedeutendste isländische Dichter unserer Zeit Bjarni Jónsson, und zum Unterschiede von einem anderen gleichen Namens und Vatersnamens nennt er sich noch »frá Vogi«, also aus dem Orte Vogi. Der Sinn dieser Sitte ist nach dem Gesagten klar; ob sie auch praktisch ist, dies wäre eine andere Frage. Der Fremde jedenfalls findet sich nicht gleich zurecht, wenn der Vater Gudmundur Jónsson und der Sohn Sturlaugur Gudmundsson heißt. Er schüttelt auch den Kopf, wenn er als Uneingeweihter in der Zeitung den Tod eines Kindes etwa von »Ingebjorg Benediktstochter und Haraldur Helgason« angekündigt findet, und fragt sich: wie, waren die Eltern nicht verheiratet?! Die Ehefrau behält eben ihren Namen auch bei der Eheschließung; einen Familiennamen, den sie zu wechseln hätte wie bei uns, führt sie ja nicht. Notgedrungen redet sich daher alle Welt hier auch mit dem Vornamen an, und selbst die Adreßbücher gehen nach deren Abc. Es ist selbstverständlich, daß durch solche Anrede etwas Familiäres in die Umgangsformen kommt – dies ist ja bezweckt –, doch auch da, wo Vertraulichkeit wohl nicht am Platze ist. Wenn der Briefträger seinen Postdirektor mit »Paul« anredet, so ist im beiderseitigen Verhältnis Befehlsernst wie Gehorsamsfreudigkeit nicht zu erwarten, und ebenso liegt der Fall, wenn für den Herrn Lehrjungen der Chef eben nur »Valdimar« ist – oder, wenn's hoch kommt, »Valdimar Gardarsson«. Es ist gewiß nicht übertriebene Behauptung zu sagen, daß diese an sich schöne Sitte manchmal eine Unsitte ist und dazu beiträgt, den Respekt, die Zucht zu untergraben und einen regelrechten Schlendrian einreißen zu lassen. Die Lässigkeit, Bequemlichkeit, falsche Gemütlichkeit, die man im Erwerbsleben wie auch auf den Ämtern Islands so vielfach feststellen kann, sind zum großen Teil auf die familiäre Anrede zurückzuführen. So recht in Respekt vermag sich hier niemand zu setzen – höchstens der Ausländer.

Die Enge des Lebens, das Gefühl einer von Natur gegebenen Zusammengehörigkeit haben andererseits Früchte getragen, die versöhnlich gegenüber den kleinen Schönheitsfehlern stimmen müssen. Soziale Unterschiede, Dünkel, Hochmut wird man in Island so leicht nicht finden. In Deutschland sieht der Studierte wohl auf seinen Bruder oder Vetter herab, weil der es »nur« bis zum Bäcker brachte. Mancher »konservatorisch« gebildete Klavierlehrer glaubt, Gott weiß wieviel mehr zu sein als der Kaffeehausmusiker. Derartige Empfindungen sind dem Isländer fremd. Es ist ihm eine Selbstverständlichkeit, daß eben nicht alle Studienrat oder Arzt oder Rechtsanwalt sein können. Kellner, Hausburschen, Kanalräumer muß es auch geben, und der Isländer sieht keinen deshalb über die Achsel an, weil er sich grade einen dieser sonst weniger angesehenen Berufe wählte. Dem Kellner wird von den Gästen, auch Akademikern (Deutschland, verhülle dein Haupt!) freundschaftlich die Hand gedrückt, und der Minister scheut sich nicht, Seite an Seite mit dem Schuster durch die Stadt zu pilgern und dies und jenes dabei zu besprechen. Das sind Selbstverständlichkeiten, bei denen niemand etwas findet. Aus der Rolle fallen in dieser Hinsicht nur die Ausländer – nicht zu ihrem Ruhme. Freilich entbehrt auch dies schöne Bild nicht ganz der Flecken. So weit geht diese demokratische Gesinnung nicht, daß der reichgewordene Protz (meist Spekulant) nicht doch erhöhten Respekt forderte – und man zollt ihn ihm! Geld macht auch in Island vornehm. Auch äußert sich die gegenseitige Vertraulichkeit gelegentlich bei Handlungen, die dem Fremden unappetitlich sind. Es ist, beispielshalber, nicht hübsch, wenn der weniger Gebildete Teilhandlungen seiner Körperpflege in Gegenwart anderer vornimmt, sich etwa Zahnlücken, Nasenlöcher, Ohren reinigt; aber für ihn ist die fremde Gegenwart eben keine fremde. Auch im öffentlichen Leben treibt die Auffassung von der einen großen Familie seltsame Blüten. Da erscheint jedes Jahr in Buchform eine Liste aller in Island wirtschaftlich Selbständigen, und bei jedem Namen ist der Steuerbetrag angegeben, mit dem der Betreffende für das laufende Jahr veranlagt ist! Anderwärts macht man hieraus ein strenges Geheimnis, erachtet die Einkommens- und Vermögensverhältnisse für höchstpersönliche Angelegenheit jedes einzelnen, die der Öffentlichkeit verschwiegen bleiben müsse. In Island weiß einer vom andern, was er zu verzehren hat, und hält dies auch als in bester Ordnung. Man ist eben eine Familie, innerhalb deren es keine Geheimnisse zu geben hat. Es schämt sich auch keiner, gepfändet zu werden oder gar mit seinem Eigentum unter öffentliche Zwangsversteigerung zu kommen. Die Scheu vor dem Steuerzahlen ist groß, und man schiebt das Zahlen so lang hinaus, bis es garnicht mehr geht, das heißt: bis zur öffentlichen Zwangsvollstreckung. Ich habe in einer Nummer des Polizeiblattes hintereinander sechs Ankündigungen gefunden, denen zufolge sechs Häuser zwangsweise versteigert werden sollten, die alle sechs demselben Eigentümer gehörten. Und weshalb? Weil auf jedes der Häuser sechs, sieben, acht Kronen Steuer rückständig waren, anderweit offenbar nicht eintreibbar! Solche Fälle sind nicht vereinzelt. Isländer, die ich darüber befragte, erklärten mir, das sei eben so Mode! Die Schuldner könnten sehr wohl bezahlen, aber sie wollten nicht. So weit ließen es viele kommen. Kurz vor dem Termine werde dann bezahlt. Die anderen Leute wüßten das auch schon, sodaß sich zu der Versteigerung sowieso kein Bieter eingefunden hätte. Daß an diesem Gebaren etwas Beschämendes sei, schien nur schwer einzuleuchten.

Köstliche Perlen dieser naiven Vertraulichkeit lassen sich auf der »Eselswiese« der Blätter entdecken, z. B. Wünsche nach Anknüpfung einer Bekanntschaft. In deutschen Zeitungen heißt es da wohl: »Die Dame mit blauem Hut und grauem Kostüm, die Mittwoch mit der Straßenbahn von Wilmersdorf kam und am Nollendorfplatz ausstieg, wird von dem sie beobachtenden (!) Herrn in Pelzmantel um ein Lebenszeichen gebeten, sofern ehrbare Annäherung erwünscht«. So viele Umstände macht Island nicht. Da steht kurz und bündig: »Fräulein Olafia aus Keflavik möge sich dann und wann im Buchladen soundso zu einer Besprechung einfinden«. Buchstäblich so, gleich mit Namensnennung! (Namen bleiben hier ja kein Geheimnis.) Es findet niemand etwas dabei, eine Bloßstellung der – hoffentlich – braven Olafia gleich garnicht. Auch hier muß der Fremde den Kopf schütteln. – wenn zu diesem Punkte wenigstens etwas lobend zu erwähnen ist, so ist es dieses: Heiratsgesuche in der Zeitung sind unbekannt. So poesielos ist Island doch nicht!

Nicht unbedenklich erscheint die (zweifellos geübte) Übertragung des »Familiaritäts-Prinzipes« auf die Strafrechtslehre. Aus eigener Wissenschaft vermag Verfasser darüber freilich nichts zu sagen; im Lande lange ansässige und glaubwürdige Ausländer versicherten ihm aber, daß Strafprozesse fast nie mit Verurteilung enden. Es wurden da ganz krasse Fälle von Betrügereien nacktester Art geschildert, und der Missetäter wurde vom Gericht freigesprochen! Ihm und seinen Ausreden wurde Glauben geschenkt. – Nicht, daß hier der Verdacht bewußter Rechtsbeugung erweckt werden soll; über den sind auch Islands Richter erhaben. Aber dies darf wohl ausgesprochen werden: die Vertrautheit des Zusammenlebens, die Auffassung einer nahen Verwandtschaft untereinander verleitet zu Milde und Leichtgläubigkeit selbst da, wo beides unangebracht ist. Andererseits ist zuzugestehen: die »Volksseele« ist durch solche uns Fremden unverständliche Freisprüche weder beleidigt worden, noch ist sie ins Kochen geraten. Die Urteile wurden gebilligt, und die Betreffenden leben nach wie vor als angesehene Personen unter ihren Mitmenschen, von denen so mancher durch sie schweres Geld einbüßte. Ob die Billigung des Urteils freilich echt war, läßt sich doch bezweifeln. Es ist da der isländische Mangel an Mut nicht zu vergessen, eine abweichende, eigene Meinung frei zu bekennen. Hierüber hären wir einiges noch in dem Abschnitte, der von den Deutschen auf Island handelt.

Solch' wurmstichige Früchte dürfen nicht vergessen lassen, daß der Baum gesund, der Stamm stark ist. Man kann als Deutscher nur wünschen: hätten wir doch so viel völkisches Gefühl wie diese Isländer! Die stehen treu zusammen, wo auch immer es sich um Stammesbrüder handelt. Dem Ausländertum gegenüber sind sie von der Tüchtigkeit des eigenen Volkes und der Volksgenossen unerschütterlich überzeugt. Bewunderei, Anbeterei des Ausländischen (nur, weil es »weit her« ist) macht kein Isländer dem Deutschen nach, der diese erniedrigende Untugend so lange übte und sie – in Gestalt ganzer politischer Parteien – noch heute nicht gänzlich ablegte. Widriges, gehässiges Herabreißen der Leistungen anderer in der Öffentlichkeit, eine hochmütige, sadistische Kritikerkaste, wie sie auch in Deutschland nicht unbekannt ist – in Island haben sie keinen Boden! Wenigstens nicht im Hinblick aus isländische Leistungen. Hier sucht man nach Möglichkeit die guten Seiten heraus, und sind wirklich keine, aber auch gar keine zu entdecken, so erntet der Stümper nicht Spott und Hohn, sondern wird nur sanft ermahnt, es das nächste Mal besser zu machen; verdammt wird so leicht nicht, viel eher wird nach der entgegengesetzten Seite gesündigt, bescheidene Leistungen zu Taten aufzubauschen und wirklich Gutes gleich mit dem Attest der Unsterblichkeit zu versehen – wohl gemerkt: nur Isländern gegenüber! So ist denn hier jeder Dichter ein »großer« Dichter – und die gibt's zu Dutzenden. Jeder Maler, jeder Bildhauer ist eine Berühmtheit, und ihre Werke stehen angeblich »einzig« da (in Wahrheit sind sie, bei einigen Ausnahmen, expressionistische Dutzendware). Island ist natürlich das herrlichste Land der Erde, Reykjavik eine wundervolle Stadt und sein Trinkwasser das beste der Welt. Die üblichen kleinstädtischen und kleinstaatlichen Übertreibungen also, Kirchturmpatriotismus, Froschperspektive – aber nicht bewußtermaßen. Die schrankenlosen Werturteile kommen aus Herzen, die fest und ehrlich überzeugt sind, mit ihnen nur grade gerecht zu sein. Um solch kindlichen, glücklich machenden Glauben möchte man als Deutscher die Isländer fast beneiden, denn in unserem Vaterlande ist's – weiß Gott – umgekehrt. Längeres verweilen im Lande bekehrt von solchem Neidgefühle. Da zeigt sich, daß nachsichtige Duldung, gar Förderung des Kitsches wirkliche Leistungen nicht wachsen lassen. Ein Kunstwerk kann nicht in pazifistischer Beschaulichkeit, gar Trägheit entstehen. Schaffen heißt kämpfen, ringen – mit sich, mit dem Stoff, mit der Form und auch mit der Menschheit! – – –

Am Rhein traf ich einmal irgendwo einen Landsmann. Seit der Schulzeit nicht gesehen. »Wie geht's? Was ist aus Ihnen geworden?« – »Bankbeamter«. – »Da stehen Sie sich also gut.« Davon wollte er nichts wissen. Fing an, sein Schicksal mörderlich zu verfluchen, daß es ihn in diesen Beruf gebracht. Worauf ich fragte, was er denn sonst wohl sein möchte. Und er (in der lieblichen heimischen Mundart): »An liewesten hädd ich je so'n Schbedizjohnsgeschäft, wissen Se, wo ich so 'n janzen Dach mit dä Kutscher rumschnauzen kennte!« Würde dieser Gemütsmensch nach Island verschlagen, er würde sich um sein Ideal betrogen finden. In Island wird nicht rumgeschnauzt, weder in Büros noch an Arbeitsstätten. Kein Chef haucht seine Angestellten an, wenngleich ein bißchen »Dampfaufmachen« manchmal recht heilsam wäre. Alle Anreden sind liebevoll. Kennen sich zwei Isländer wirklich einmal nicht, so sind sie wenigstens ausgesucht höflich. Man redet sich, wie schon erzählt, mit dem Vornamen an, versäumt jedoch fast nie, ihm noch ein »min« folgen zu lassen, das heißt dann »mein Paul« oder »meine Ingeborg« und so weiter. Oft sagt man auch nur godi min oder einfach godi, was einem deutschen »mein Liebes« oder »mein Gutes« entsprechen würde. Wer etwa einen Abend am Wirtshaustisch, wenngleich zufällig, mit jemand zusammengesessen, wird nicht unterlassen, beim Abschied zu sagen takk fyrir kvöld, das bedeutet: Dank für den schönen Abend! Und entsprechend wird eine Unterhaltung, zumal durch den Fernsprecher, häufig eingeleitet: takk fyrir sidast, und das heißt dann: Dank für das Schöne, das du mir bei unserem letzten Zusammensein erwiesest. Überhaupt ist Danken und Dankbarkeit in Island gang und gäbe, und sie sind durchaus ehrlich gemeint, nicht etwa bloß leere Form, wie ihre Häufigkeit zunächst wohl vermuten läßt. Gibt man ein Trinkgeld, etwa dem Kohlenmann, so wird man im ersten Augenblick verdutzt angesehen, dann aber geht eine ganze Freudensonne in dem biederen Antlitze auf. Die schwielige Rechte legt sich, ungeachtet sie nach Säuberung gradezu brüllt, in unsere Hand, und mit einem mannhaften Dankesdrucke und wenigen, aber herzlichen Dankesworten scheidet ein ehrlich beglückter Mensch von uns. Einzuschalten ist hier, daß Trinkgelder an Boten in Island freilich nicht üblich sind. Ich habe diese »Unsitte« für meine Person jedoch eingeführt, denn ich erfreue gern einen andern – und weiter als bis zu Trinkgeldern haben meine Mittel da noch nie gereicht. – Rührend und drollig zugleich sind die Zeitungsjungen, die abends durch die Wirtshäuser gehen. Dreckig, speckig, aber mit roten, gesunden Backen, Drei-, nein: Zweikäsehoch bieten sie ihre Blätter oder Flugschriften oder Ansichtskarten an, und kauft man ihnen etwas ab, dann strahlen einen zwei klare Kinderaugen an und man bekommt zum Danke eine Patschhand und – eine regelrechte, wohleinstudierte Verbeugung!

Abendsonne bei Reykjavik. Nach dem Gemälde von 'Asgrimur Jónsson.

Gestickter Aschenbeutel. Verfasser erhielt ihn als Aschermittwochsgabe von einer unbekannten Verehrerin. (Um etwa ½ linear verkleinert.)

Der Händedruck, das äußere Zeichen der Freundschaft, ist in Island allgemein, auch zwischen Damen und Herren, die sich nur oberflächlich kennen. Dabei wird streng darauf geachtet, daß die dargereichte Hand nicht bekleidet ist. Der Handschuh wird kurz heruntergezogen, was freilich eine sehr einfache Sache ist, weil alle Welt Stoff- oder Wollhandschuhe trägt. Mit Lederhandschuhen hat das manchmal seine Schwierigkeiten. Wir Deutschen, die wir an stramm sitzende Glacees gewöhnt sind, müssen diesen Handschuh-»Ruck« erst üben, und in der ersten Zeit, so lange man's noch nicht gelernt hat, sind wir wohl oft für recht ungehobelt gehalten worden.

An Freud und Leid des einzelnen nimmt in dieser ausgedehnten Familie begreiflicherweise immer ein großer Kreis Anteil. Beerdigungen sind, der Teilnehmerzahl nach, fast sämtlich »große« Beerdigungen. In Feiern bei freudigen Anlässen hatte ich keinen Einblick, da es mir an den nötigen Bekanntschaften fehlte. Doch bei Gelegenheiten wie Neujahr, den drei christlichen Hauptfesten, Sommers Anfang (im April) sah ich, wie alles sich beglückwünschte, im Hause wie auf der Straße, wobei nicht vergessen wurde, sich beim Neujahrsglückwunsch »fürs alte Jahr«, bei Sommersanfang »für den Winter« zu bedanken, also für alle Freundlichkeit und Güte, die man in der verflossenen Periode erfahren. Eine sehr hübsche, gutherzige Sitte, diese Dankbezeigungen bei jeder Gelegenheit. An freudigen Ereignissen jeder Art nimmt auch eine sonst so nüchterne Zweckanstalt wie die Post voller Gemüt teil; sie verwendet nämlich für Draht-Glückwünsche besonders schöne, künstlerisch in Farben ausgeführte Formulare, und wenn man so ein buntes Glückwunschtelegramm erhält, dann könnte man dem Postdirektor vor Freude um den Hals fallen, wenn er grade anwesend wäre.

In einem so abgelegenen Lande wie Island spielen Neuigkeiten des Tages natürlich eine große Rolle. Alle Welt hungert nach ihnen gradezu. Fast jede Unterhaltung bringt zunächst die Frage: was gibt's Neues? Auch die Kundschaft, die in den Geschäften durch Fernsprecher Bestellungen aufgibt, erkundigt sich stets nach neuesten Nachrichten, und die Angestellten müssen dem Rechnung tragen. Es wird deshalb in Läden wie Büros die Morgenzeitung gewissenhaft studiert, um gegenüber solchen Anfragen nicht in Verlegenheit zu kommen. Der Kaufmann, der recht viel Neues berichten kann, hat auch eine treue, anhängliche Kundschaft. Nach dieser Richtung befriedigen zu können ist zumal der Landkundschaft gegenüber wichtig. Die ist ja von der Welt noch mehr abgeschnitten als der Städter. An Tagen, die der Abfahrt von Küstendampfern vorausgehen, jagt ein Ferngespräch das andere; die Kunden draußen geben auf, was sie mit diesem Dampfer zu erhalten wünschen, und die Gelegenheit, zugleich das Neueste zu erfahren, wird weidlich ausgenützt. Hat man auf solchem Büro zu arbeiten, so kann man im Laufe eines Tages viele Dutzend mal dasselbe mit anhören: daß der und der gestorben, daß er ein braver Mann gewesen, daß es gebrannt habe, daß der und der Dampfer eingelaufen sei und welche Reisenden er mitgebracht und so fort, bis die Quelle versiegt. Fehlt es an Neuigkeiten, so wird zum wenigsten die politische Lage erörtert, und bietet auch die keinen rechten Stoff, so wird die Witterung kritisiert. Geredet wird jedenfalls so lange, wie die zulässige Zeit erlaubt. Kein Wunder bei Menschen, die in einsamsten Küstennestern Hausen und manchmal wochenlang keinen zu sehen bekommen, der nicht dort ansässig ist. – Die Gelegenheit ist schicklich, eine Bemerkung für die Herren Briefmarkensammler anzuknüpfen: die Isländer untereinander schreiben sich nicht häufig, sondern erledigen ihre Mitteilungen durch den Fernsprecher. Der Briefverkehr geht in der Hauptsache ins Ausland. Deshalb sind isländische Briefmarken in Island selber fast eine Rarität. Man behellige daher niemanden hier mit Anliegen um Markenaustausch. So viel Marken gibt's hier garnicht, um die philatelistischen Wünsche alle zu erfüllen.

'Asgrimur Jónsson, bedeutender Landschaftsmaler, schuf die Originale zu unseren farbigen Bildern.

Der Fernsprecher erfreut sich in Island allgemeiner Beliebtheit. Man findet ihn überall. Im Verhältnisse zu seiner Seelenzahl hat Island vielleicht mehr Anschlüsse als jedes andere Land der Welt. Benutzt wird er ebenso oft wie mit Ausdauer. Dabei sind die Apparate schlecht, veraltetes, unterwertiges norwegisches Erzeugnis. Da muß noch »geleiert« werden, daß die Hand erlahmen kann, die Klingeln schrillen, und eine gegenseitige Verständigung setzt ein gegenseitiges Anbrüllen voraus. Für Menschen mit empfindlichen Ohren ist dieser Fernsprecher eine Qual, regelrecht eine Landplage. Ein Beispiel für die Art seines Gebrauches: hat ein Großhändler mit einem Dampfer neue Ware hereinbekommen, so ruft er von seinem Büro aus alle seine Kunden nach dem Adreßbuch an, Namen für Namen, preist die neue Sendung an und fragt natürlich auch nach Bedarf in allen anderen Waren, die er am Lager hat. Das ergibt in ausgedehnten Betrieben eine Arbeit von Tagen; es wird in dieser Zeit also ununterbrochen geredet – geredet! Ohne Fernsprechzelle. Die kennt Island noch nicht, hat auch keinen Bedarf dafür, da der Isländer, wie wir schon erfuhren, gegen Geräusche offenbar gänzlich unempfindlich ist. Der Leser male sich den Genuß selber aus, in solchem Geschäft etwa sein Brot verdienen zu müssen.

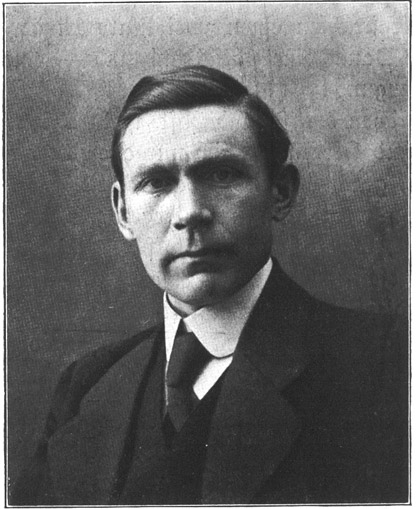

Gardar Gislason, Präsident der Handelskammer und Inhaber der gleichnamigen Großhandelsfirma, einer der erfolgreichsten isländischen Kaufherren.

Benedikt G. Waage, hauptsächlicher Förderer der Sportbewegung und Deutschenfreund.

Der Hunger nach Neuigkeiten, die Freude, wenn die Eintönigkeit des Alltages einmal durch Kunde aus der Welt draußen belebt wird, sie sind wohl nicht die letzten Gründe für so uneingeschränkte Gastfreundschaft, wie Island sie allgemein übt. Am eindrucksvollsten empfindet der Fremde sie natürlich auf dem Lande. Dort gewährt man ihm ja nicht allein Speise und Trank, sondern auch Herberge und, wenn es sein muß, allen sonstigen Lebensbedarf, so weit die Mittel reichen. Diese Gastfreundschaft dürfte kaum ihr Gegenstück haben. Zwar genießt man sie auch in anderen menschenarmen Gebieten, wo man mangels Gasthäuser eben beim Bauern oder Farmer einkehren muß, und sie wird auch dort sicherlich freudig gewährt, ebenso wie in Island. Aber so gut aufgehoben ist der Fremde wohl nirgends wie grade beim isländischen Bauern. Missverhältnisse, Entfernungen, Wetter, langes Tageslicht bringen es mit sich, daß man das Ziel, wo man zu übernachten gedenkt, nicht selten erst um Mitternacht oder noch später erreicht. Bauersleute und Gesinde liegen natürlich längst im Bett und schlafen. Klopft man sie heraus, so erregt dies keineswegs Unwillen und noch weniger wird man etwa barsch abgewiesen. Nein, flugs springt alles aus den Federn, heißt die Gäste herzlich willkommen, und mitten in der Nacht wird der Kochherd geheizt, gebruzzelt und gebraten, was Küche und Keller hergeben können. Ein Festtag ist mitten in der Nacht angebrochen! Man freut sich des unverhofften Besuches, und keiner brummt, daß man ihn aus vielleicht süßestem Schlummer gerissen. Dies alles entspringt nicht der Gutmütigkeit allein, der Menschenfreundlichkeit; nein, der Besuch weckt lustige Fröhlichkeit, denn er ist für diese in der Einsamkeit hausenden Menschen ein Ereignis und ein Fest in der Tat. Ist eine höchst willkommene Abwechslung, die neue Kunde aus der Welt bringt und das Leben im Spiegel der beginnenden Unterhaltung einmal wieder von neuer Seite zeigt. Zu erzählen wissen Reisende ja genug, mögen sie nun Isländer sein oder – in diesem Sinne noch erwünschter – Fremde aus fernem Land. Selbst wenn der Besucher der Landessprache nicht mächtig ist, erfährt man von ihm auf dem Umwege über den mitgebrachten einheimischen Führer, der den Dolmetsch spielt, doch alles, was das Herz begehrt. Und vermag er sich gar selber mit Bauer und Bäuerin zu verständigen, so lacht denen die Freude über so angenehmen Besuch hell aus den Augen. Ja, reden, erzählen muß einer können, dann ist's ein Paradies im Kleinen, in das er geraten. Wirt und Wirtin fühlen sich durch den Besuch nicht nur geehrt, nein, durch die Unterhaltung, die er ihnen gewährt, gradezu in der Schuld des Fremden. Dis Folge ist, daß Bezahlung für das genossene Gute beim Abschied hartnäckig abgelehnt wird (die wird man nur in Gegenden los, wo Fremde häufig durchreisen). Da ist man nun in rechter Verlegenheit, denn die guten Leutchen haben an nichts gespart, es an nichts fehlen lassen, sich in der Tat fühlbare Kosten verursacht. Gegessen und getrunken hat man das Beste und in reichlicher Menge, und ein frisch bezogenes, sauberes Bett benutzt, und die Begleitung hat nicht schlechter gelebt. Aber dies alles soll nichts kosten! Man hat diesen gutmütigen, biederen Menschen eben einen Freudentag bereitet, der ihnen noch auf Wochen Gesprächsstoff ist.

Ein Weiler und seine Bewohner im Landinnern.

In den Städten sieht die Gastfreundschaft ein wenig anders, bescheidener aus, da man eben nicht die Bedürfnisse mitbringt wie der im Lande Reisende. Doch mit Herzlichkeit wird man auch hier aufgenommen, und ohne Bewirtung wenigstens mit Kaffee und Kuchen geht es nirgends ab. Bei einfacheren Leuten wird vor dem Kaffee mit Kuchen sogar fast stets noch Schokolade mit Kuchen gereicht, und dies ist für unsere Gewöhnung des Guten denn doch ein bißchen zu viel. Aber man liebt es nun einmal, erst eins Kanne Schokolade zu vertilgen und eine Kanne Kaffee unmittelbar darauf. Gut Essen und gut Trinken ist überhaupt ein wichtiger Bestandteil der isländischen Gastfreundschaft, wie dies bei allen naiven Menschen der Fall ist, auch in Deutschland. Die Geselligkeit bietet im übrigen dasselbe Bild wie bei uns, und auch die festlichen Tage werden fast in derselben Weise begangen. Zu Weihnachten hat jedes isländische Haus seinen geputzten Lichterbaum so gut wie jedes deutsche; es kommen da ganze Schiffsladungen voll Christbäumen. Auch Geschenke gibt es im selben Umfange und im selben Stile wie bei uns, in erster Reihe für die Kinder. Aufgebaut wird dies freilich nicht so feierlich, wie deutsche Eltern ihren Kindern bescheren. Dafür ist allgemein üblich, den brennenden Weihnachtsbaum zu umtanzen – natürlich nicht im Rundtanz, sondern in einer Art Reigen. Es faßt sich alles bei den Händen, bildet einen Kreis um den Baum und umschreitet diesen. Dabei werden die bekannten Weihnachtslieder gesungen – auf Isländisch – und etwa bei jeder neuen Strophe gewendet und in umgekehrter Richtung geschritten. Zu Ostern kennt Island auch Ostereier, aber nur als Zuckerbäckerware. Hühnereier sind ein zu rarer Artikel. Das Suchen nach versteckten Eiern fällt fort, wie diese Sitte wohl auch in Deutschland mehr und mehr abhanden kommt, von den drei christlichen Hauptfesten gehört der erste Feiertag durchaus der Kirche und Familie. Theater, Konzert, gar Ball sind an diesen Tagen verpönt; selbst die Konzertkaffeehäuser sind geschlossen. Staatlich anerkannt als kirchlicher Feiertag ist übrigens auch der Gründonnerstag. Einige herkömmlich gehaltene bürgerliche Feiertage sind der »Bollartag« (Fastnachtsdienstag); an ihm nehmen die Kinder als ihr gutes Recht in Anspruch, Bollar (ein Gebäck in Art der Windbeutel) geschenkt zu erhalten, und von früh sieben Uhr an sind sie auf den Beinen, um sich ihr Deputat von allen Bekannten abzuholen – der einzige Tag in Island, daß einmal wirklich zeitig aus den Federn gekrochen wird. Am folgenden Aschermittwoch übersendet die Damenwelt den Herren kleine seidengestickte »Aschenbeutel«, ohne daß sich jedoch die Absenderin zu erkennen gibt. Aus der Anzahl der einlaufenden Beutel kann dann jeder Herr seine Schlüsse ziehen, wie groß seine Beliebtheit beim schönen Geschlechts ist. »In der Öffentlichkeit stehende« Persönlichkeiten wie etwa die Herren Musici in den Kaffeehäusern mögen mit mehreren Dutzend gesegnet werden – meine Wenigkeit brachte es bis auf einen. Großer bürgerlicher Feiertag ist der »erste Sommertag«, der in den April fällt, also, gleich Ostern, ein »bewegliches« Fest ist. Der Schlüssel, nach dem er berechnet wird, war nicht in Erfahrung zu bringen, auch bei Gebildeten nicht, selbst nicht bei Lehrern. Das ist recht verwunderlich; in Deutschland wenigstens weiß doch jedes Kind zu sagen, nach welchen Daten Ostern bestimmt wird. Obendrein ist der erste Sommertag auch im öffentlichen Leben von Wichtigkeit; der ihm vorhergehende Werktag, »letzte Winternacht« genannt, spielt eine Rolle wie bei uns der Michaelistag oder in Süddeutschland Lichtmeß. Mehrere der erwähnten Zwangsversteigerungen waren auf diese letzte Winternacht angekündigt. Da sollten die Isländer doch eigentlich alle wissen, wie man den Tag berechnet. – Zu den Festtagen läßt sich auch der 14. Mai rechnen. Er wird zwar nicht grade »gefeiert«, ist aber der allgemeine Ziehtag für Wohnungsveränderungen. Auch wer nicht auszuziehen gedenkt, läßt in seiner Wohnung alles zu diesem Tage neu herrichten, was dessen bedürftig ist.

Staunen muß man als deutscher Großstädter, wenn man an Feiertagen wie gewöhnlichen Sonntagen beobachtet, wie da alles zur Kirche strömt. »Gerappelt voll« die Gotteshäuser, bei uns zu Weihnachten, Sylvester, Ostern, vielleicht auch noch Bußtag und Totenfest zu erleben, das sind sie in Island zu jedem Gottesdienste. Ob der kirchliche Sinn wirklich so lebendig ist, steht nicht außer Zweifel. Ein frommes Gemüt hat der Isländer sicherlich; doch die Fülle in den Kirchen erklärt sich vielleicht mehr aus dem Ansehen, das hier der Kanzelredner genießt. Von Gott habe ich unter Isländern kaum reden hören, wohl aber preist man oft die Geistlichen und ihre Predigten. Ob diese letzteren wirklich so gut sind, vermag der Ausländer selbstverständlich nicht zu beurteilen; es zu bezweifeln liegt gleichfalls kein Grund vor. Neben der Güte und Erbaulichkeit ihres Inhaltes wirken sie auf die Menge offenbar auch aus dem Grunde, als die Redekunst sonst im Argen liegt, man sie aber um so mehr schätzt. Es mag das Volk wohl auch nach geistvollerer Kost treiben, als die naturgemäß nicht umfangreiche Literatur sie zu bieten vermag; die ist vorwiegend »schön«, aber nicht geistvoll – von den schon gekennzeichneten, geistig ärmlichen Zeitungen ganz zu schweigen. So hätte man letzten Endes den regen Kirchenbesuch vielleicht dem Bildungstriebe zuzuschreiben, der in Island vorbildlich stark ist. Mit Frömmelei, gar Bigotterie hat die Fülle der Gotteshäuser nichts zu tun.

Eine kirchliche Bewegung, fast eine Sekte läßt sich der Spiritismus in Island nennen. Er besitzt eine zahlreiche Anhängerschaft, jedenfalls bekämpft ihn kaum einer – außer den amtierenden Geistlichen, die von der Kanzel scharf, doch ohne rechten Erfolg Front gegen ihn machen. Oberspiritist ist ein Professor der Theologie an der Landesuniversität. Er ist die Seele der Bewegung, nach dem eigenen Urteile der Isländer ein Fanatiker, der eben versteht, seine Schäflein in seinen Bann zu zwingen. Neben unzähligen geheimen und manchen öffentlichen Sitzungen halten die Spiritisten förmlich Gottesdienste ab, zu dem sie die vom Staate unabhängige Freikirche mieten. Der Herr Professor predigt dort von der Kanzel in seinem Sinne. Ein äußerer Grund für solches Blühen der Geisterbeschwörerei ist darin zu erblicken, daß es bei den Isländern mit den Naturwissenschaften schlecht bestellt ist. Man ist hier ein Volk der Dichter, nicht der Denker. Naturwissenschaftliche Anschauung, naturwissenschaftliches Verständnis sind nur bei wenigen zu finden, wie auch diese Wissenschaften an der Landesuniversität nicht einen Vertreter haben. Ein innerer, wohl mehr entscheidender Grund ist die Anhänglichkeit, die man nicht nur dem Lebenden, sondern vor allem dem Toten bezeigt. Da die Familienbande stark sind, und man auch sonst untereinander so gut Freund ist, so trennt man sich hier noch schwerer als sonst in der Welt, und die Trennung für ewig wird in Island schmerzlicher empfunden als bei anderen Völkern. Diese Empfindung hat auch ihre dem Fremden sichtbare Wirkung: man vermag hier von einem lieben Toten nur so schwer Abschied zu nehmen, daß man die Beerdigung so lange hinausschiebt wie irgend möglich. Zwei Wochen ist die kürzeste Zeit, die man zwischen Tod und Beisetzung verstreichen läßt; doch geschieht es sogar, daß man die Leiche einen ganzen Monat in der Wohnung behält. Es ist begreiflich, daß solches Empfinden sich besonders stark an Wunsch und Hoffnung klammert, mit den Dahingeschiedenen wenigstens seelisch verbunden zu bleiben. Hieraus erklärt sich wohl am besten, welch' großen Zulauf der Spiritismus in Island hat.

Ein alter »Seebär«, Charakterkopf, wie solche in den Küstennestern noch vielfach anzutreffen sind.

Ein Volk der Denker sind sie nicht, sagten wir, doch ein Volk der Dichter. Das letztere ist keine Übertreibung. Es wird auf Island sehr viel, aus dem Herzen wie zu Gelegenheiten aller Art, gedichtet, von Berufenen und weniger Berufenen. Diese Vorliebe für Poesie, diese dichterischen Liebhabereien sollte jedoch niemand für Dichter-Ehrgeiz, für »Dichteritis« halten. Es ist offensichtlich die Freude an der schönen Form, die man dem sprachlichen Gewande der Gedanken zu geben versteht, und diese starke Freude wieder ist erklärlich aus der Schwierigkeit der Sprache. Sich in dieser gewandt auszudrücken, fällt selbst solchen Isländern schwer, deren Bildung über dem allgemeinen Durchschnitt liegt, und Gedanken in schöne Form zu zwingen, ist in ihr wirklich ein Kunststück. Gelingt es, so hat der Schöpfer eben seine helle Freude daran, vielleicht wie ein Liebhaber-Maler, dem ein nettes Bild gelang. Der Wohlgefallen an gefundenen schönen Formen in dieser vertrackt schweren Sprache ist so groß, daß die Werke der echten Dichter vielleicht in keinem Hause fehlen. Und sie stehen nicht nur im Schrank, sondern werden gelesen, genossen, dem Gedächtnisse eingeprägt. Die Verbreitung isländischer Dichtungen ist so allgemein, selbst in Kreisen, die in Deutschland »Gereimtes« nicht beachten würden, daß es sogar dem Fremden auffällt, und Dichterzitate hört man aus so manchem Munde, der in Deutschland bestenfalls vielleicht einige parteipolitische Schlagworte zu zitieren wissen würde.

Nehmen wir alles zusammen, was wir bisher über die Isländer hörten, so könnte man vielleicht zu folgendem Urteil kommen: sie sind ein gescheites, gebildetes, friedliches, Zuneigung abnötigendes Völkchen, wenngleich ein wenig weichlich und ohne einen gewissen Schneid, den man ihnen wünschen möchte. Nun kommen wir jedoch zu einem Punkte, der stutzen machen könnte. Island ist nämlich »trockengelegt«! Nicht so trocken wie die vereinigten Staaten; ein dünnes Bier und Südweine sind zugelassen. Aber ein richtiges gutes Bier, Liköre, Cognac, Schnaps, Rum, Arrak und wie die schönen Getränke alle heißen, sie sind verboten! Nur in Apotheken auf ärztliche Bescheinigung zu erhalten (daß Apotheker und Ärzte infolgedessen die reichsten Leute im Lande seien, ist aber böswilliger Scherz). Es läßt sich bei gesundem Menschenverstande kaum annehmen, daß ein so einschneidendes verbot ohne beste Gründe ergangen sein sollte. Sind wir also zu der Schlußforderung gezwungen, der Isländer sei dem Trunke ergeben? Fast möchte man diese Frage bejahen, nicht nur im Hinblick auf das Schnapsverbot, sondern auch auf Grund des Bestehens und Blühens einer Guttemplerloge und der Heilsarmee. Solche »Rettungs«-Vereine können doch eben nur dort blühen und gedeihen, wo es etwas zu retten gibt. Nun hat man in Reykjavik den Anblick Betrunkener (mit einigen Ausnahmen grade aus gebildeten Kreisen!) nicht etwa häufig, aber in Anbetracht der Schwierigkeiten, zu Alkohol zu kommen, doch noch oft genug, und man darf getrost, ohne die guten Leute zu beleidigen, die Behauptung wagen: der Isländer ist im Rausche noch widerlicher, als es schon der Deutsche oder gar Russe ist. Dennoch muß sich der Kenner des isländischen guten Gemütes und seiner Harmlosigkeit dagegen sträuben, an Trunksucht, Alkoholkoller in diesem doch sonst gesunden Volke zu glauben, höchst wahrscheinlich ist die verblüffende Tiefe der isländischen Räusche eben darauf zurückzuführen, daß es den guten Leutchen an Gewöhnung mangelt. Wer nur selten Alkohol genießt, dessen Körper und Geist vertragen eben weniger als ein anderer, der sich durch öftere Übung gegen ein gewisses Quantum »immun« gemacht hat. Verfasser ist der besten Überzeugung, daß Island auf sein Alkoholverbot unbesorgt verzichten könnte. Das Mißtrauensvotum gegen die eigenen Volksgenossen, das in diesem Schnapsverbot liegt, ist unbegründet. Die Leutchen sind viel besser, als ihre Regierung oder ihr Reichstag wohl glauben wollen.

Verfasser predigt dieses »Freie Bahn dem Alkohol!« nicht etwa aus dem Grunde, daß er selber ihn fühlbar entbehre. Behüte! Aber so dann und wann möchte man doch ganz gern einmal »einen genehmigen«. Das bringt schon die Witterung und die fette, dabei reizlose Kost mit sich. Nun, man weiß sich zu helfen, und ab und zu wird wirklich »genehmigt«. Dieses Ab und Zu sind die deutschen Fischdampfer, von denen mancher hier anlegen muß, etwa einer Ausbesserung halber. Die Kapitäne dieser Fischdampfer, diese Wackeren, haben nämlich regelmäßig an Bord eine wohlgefüllte – Schnapsflasche! An solchen Tagen, richtiger: Nächten, geht man dann also, statt ins Kaffeehaus, »an Bord«. Wie man wieder herunterkommt, ist eine andere Frage. Doch bisher ist noch ein jeder in seiner Wohnung wieder richtig »abgeliefert« worden, von wem? Das ist hinterher schwer festzustellen.